Crítica | Mank - Muito além do Cidadão Kane

Já faz 6 anos desde que o cineasta David Fincher nos agraciou com um novo filme nos cinemas, no caso o excepcional Garota Exemplar. Durante todo esse longo tempo (uma eternidade para os cinéfilos fãs do diretor), Fincher se aproximou ainda mais da Netflx, gastando cartuchos nas elogiada série de serial killer Mindhunter e a antologia de animação Love, Death + Robots. Mas, convenhamos, o cinéfilo não quer ver David Fincher em séries - por mais boas que sejam. Precisamos de filmes de David Fincher.

Sem sair de sua confortável e libertadora posição criativa na Netflix, o cineasta traz um de seus projetos mais diferenciados e pessoais até então: Mank, um filme que nasce do desejo antigo de seu pai, Jack Fincher, em contar a história por trás do roteirista de Cidadão Kane, um dos maiores clássicos da História do Cinema. E por mais que existam diversos filmes sobre bastidores de outras obras da Sétima Arte, o longa de Fincher é um experimento bem mais radical, preferindo focar-se em como pedaços de uma vida dão luz ao processo criativo de uma história própria.

Contada de forma não linear, a trama acompanha o esforço de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) para escrever o roteiro de Cidadão Kane a mando do prodígio Orson Welles (Tom Burke), que prepara sua grande estreia em Hollywood. Lutando contra o tremendo alcoolismo, Mank vai se lembrando de períodos de sua vida que trarão inspiração para o texto, como a turbulenta eleição para governador em 1934 e sua relação com o magnata da imprensa, William Randolph Hearst (Charles Dance).

Um dos fatores que tornam Mank um projeto ainda mais interessante, além da suficientemente apetitosa premissa de “David Fincher faz um filme sobre Hollywood”, é o fato de que seu roteiro foi escrito por Jack Fincher há anos atrás - e o mesmo faleceu sem nem ao menos saber se seu trabalho veria a luz do dia. É seu único trabalho registrado como roteiro, e a julgar pelo resultado em tela, Jack Fincher teria tudo para ser um dos grandes roteiristas de sua geração: todos os diálogos são primorosos, repletos de referências, sátiras e construções sonoras de causar inveja a Aaron Sorkin: é um recorte impressionante da época, passando pelos sempre divertidos trâmites de estúdios, relações pessoais e uma dose gigantesca de intrigas politicas.

O homem por trás do clássico

O mais interessante é observar como Fincher está bem menos interessado em ver as câmeras de Cidadão Kane rodando, tanto que o próprio Orson Welles tem um tempo de tela assustadoramente reduzido (uma pena, visto que Tom Burke está sensacional), mas sim no processo criativo do protagonista para levar suas ideias à tela. A estrutura não-linear, que é derivativa do longa de 1941 - e fica ainda mais dinâmica com a inserção de cabeçalhos de roteiro na tela -, é um mapa para como as peças da vida de Mank foram sendo colocadas no texto que originaria o filme de Welles; e é claro que ter o conhecimento prévio sobre Cidadão Kane torna a experiência mais completa, já que nenhum dos dois Finchers vai apelar para o didatismo.

A grande surpresa, que pessoalmente vi como o grande demérito da obra, é o quanto Mank está interessado na eleição governamental da Califórnia em 1934, quando o republicano Frank Merriam derrotou o democrata (e assumidamente socialista) Upton Sinclair. São passagens longas e que dependem muito de um conhecimento prévio do contexto para um aproveitamento melhor, e que sinceramente parecem distrair o foco da narrativa principal - e por mais que o montador Kirk Baxter seja um mestre em seu ofício, não é difícil sentir o tempo movendo-se de forma mais arrastada durante essas cenas. De forma similar, o roteiro aposta em um arco melancólico para um membro da indústria aqui e que, por tempo de cena e posicionamento tardio, não tem nem metade do impacto que almeja,

Isso é uma pena, já que o texto poderia ter aproveitado muito mais o impacto da vida de William Randolph Hearst no processo de Mank, até porque há uma história bem mais interessante aí. Inclusive, fica a sugestão do documentário A Batalha por Cidadão Kane, um complemento essencial para compreender muitas das sutilezas do projeto.

Mank: Voltando no tempo

Em questões técnicas, Mank é um triunfo absoluto. Quando falamos sobre perfeccionistas em Hollywood, certamente não há um profissional mais detalhista e até obcecado do que David Fincher, famoso por seguir a tradição de Stanley Kubrick de fazer múltiplas tomadas de uma mesma cena. O que vemos em Mank é uma perfeita recriação do visual, estilo e até sons de um longa metragem que seria lançado entre as décadas de 30 e 40, sendo capaz de provocar uma imersão admirável, e que poucos filmes que apostaram nessa ideia nostálgica foram capaz de atingir.

Trocando o habitual diretor de fotografia Jeff Cronenweth por Erik Messerschmidt, com quem trabalhou na série Mindhunter, Fincher adota uma paleta em preto e branco que aposta forte no alto contraste e até mesmo em imperfeições da imagem - obtidas através de filtros na pós-produção, já que o diretor é um dos raros anti-película na indústria. Dessa forma, Messerschmidt cria uma série de imagens emblemáticas que ajudam na imersão dos períodos de época e também nas homenagens visuais a Cidadão Kane, como na cena em que a mão de Mank derruba uma garrafa de vidro no carpete, emulando a icônica cena de abertura do filme de Welles.

O visual é um trabalho notável e que todos podem literalmente enxergar, mas é preciso uma atenção especial a toda a área sonora de Mank. Diferentemente de todas as produções lançadas atualmente, o longa de Fincher aposta na exibição do som em formato mono (ou seja, uma única camada de som, diferentemente do padrão stereo, com até 7 camadas), algo que o sonoplasta Ren Klyce usa para garantir o “feel" de um filme dos anos 40. E eu jamais imaginei uma trilha sonora de Trent Reznor e Atticus Ross que fosse totalmente orquestral e sem os sons eletrônicos habituais da dupla, mas o resultado é absolutamente vibrante e atmosférico, capturando uma essência de jazz e big band de forma memorável.

E, considerando o trabalho meticuloso de direção de Fincher, naturalmente temos um elenco afiadíssimo. Gary Oldman é o destaque mais evidente, e que é capaz de garantir uma imagem magnética e imprevisível para seu colorido protagonista, trazendo bons toques de humor ao retratar seus ataques espalhafatosos de embriaguez, e aquele envolvendo uma metáfora a Dom Quixote talvez seja o destaque absoluto de toda a projeção. Toda a ala coadjuvante também brilha, com um excelente Arliss Howard capturando a fanfarronice do presidente da MGM, Louis B. Mayer, Charles Dance exibindo a postura dominante de Hearst e uma carismática Amanda Seyfried como a emblemática Marion Davies, uma das figuras mais importantes no processo de criação da história de Cidadão Kane.

O Rosebud de David Fincher?

Mank é um retorno formidável de David Fincher para os longa-metragens, ainda que seja um filme difícil de absorver sem que o espectador faça uma boa “lição de casa” sobre o período e suas referências. Apesar de uma narrativa outrora distraída, é uma perfeita recriação de época e um estudo de personagem fascinante, carregado por um elenco perfeito e uma técnica irretocável.

Mank (EUA, 2020)

Direção: David Fincher

Roteiro: Jack Fincher

Elenco: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance, Lily Collins, Tom Burke, Arliss Howard, Tuppence Middleton, Tom Pelphrey, Toby Leonard Moore

Gênero: Drama

Duração: 131 min

https://www.youtube.com/watch?v=vuKEg9qgDOc

Crítica | Tenet - A guerra quântica de Christopher Nolan

Não é preciso ir muito a fundo na carreira de Christopher Nolan para perceber que todos os seus filmes parecem explorar variações do mesmo tema: o tempo. Seja nos elementos do roteiro ou na forma como as ferramentas do Cinema são capazes de explorar essas facetas: a dilatação temporal dos sonhos em A Origem, o uso da relatividade do tempo para explorar narrativas em Interestelar, a estrutura peculiar dos pontos de vista aos eventos de Dunkirk e o próprio uso intenso da montagem paralela na trilogia Cavaleiro das Trevas.

Com seu mais novo filme de ficção científica original, Tenet, Nolan volta a uma das primeiras imagens de sua filmografia: a cena invertida onde Guy Pearce revela uma fotografia “ao contrário” em Amnésia, um dispositivo que se torna parte central do roteiro de seu novo filme, que - representando perfeitamente a trajetória do cineasta britânico em Hollywood - transporta um conceito rebuscado para um cenário de blockbuster grandiloquente. E o resultado é bem positivo.

A trama nos apresenta ao misterioso Protagonista (John David Washington), um agente da CIA que é recrutado por uma agência nebulosa que pretende evitar a Terceira Guerra Mundial. Ao lado do carismático Neil (Robert Pattinson), o Protagonista usa de uma tecnologia de inversão temporal complexa para se aproximar de um comerciantes de armas russo (Kenneth Branagh), figura diretamente ligada com essa ameaça quântica.

laropmeT meganoipsE

No atual cenário de Hollywood, não há nenhum nome como o de Christopher Nolan. É o único cineasta capaz de vender um projeto apenas com a força de seu nome, e trata-se justamente um diretor capaz de atingir as grandes massas e provocar um impacto cultural, e ainda fazendo-o com algo cada vez mais raro na indústria: roteiros originais, que não são baseados em nenhuma propriedade existente. Tenet é mais um exemplo sólido desse tipo de cinema, e agora abordando outra grande paixão do cineasta: os filmes de James Bond.

Por mais que Tenet esteja sendo vendido em cima de seu artifício temporal, e que naturalmente nos faz associá-lo ao nome de Nolan, grande porção de sua narrativa são dedicadas a um filme de espionagem raiz. Diversos “tropes" do gênero, como a atenção aos ternos charmosos, a aproximação do agente com a esposa do vilão (aqui, a deslumbrante Elizabeth Debicki) e toda uma porção da narrativa onde o Protagonista precisa agir como um infiltrado. É uma fórmula funcional (principalmente pelo charme e presença de John David Washington) e que, novamente, demonstra que Nolan está doido para dirigir um filme da franquia 007, mas aqui também herda o “plano maquiavélico” de vilão que assombrou a maior parte dos filmes de Bond, e que soa um tanto cartunesco aqui, apesar da força berrante de Branagh no papel antagonista.

Isso também garante um direcionamento aparentemente simples da história, mas assim que Tenet começa a mergulhar em seus elementos de ficção científica, levando a uma virada chave na metade da projeção, é quando realmente temos o “filme de espião de Christopher Nolan”, onde a paciência e concentração do espectador serão testadas o tempo todo, em uma garantia de gerar artigos e posts do tipo “final explicado” por toda a internet. Mas, sinceramente, esse é um daqueles filmes que realmente precisa de uma revisita para ter todo o seu conteúdo absorvido.

wohS od ieR O

Em um nível técnico, temos mais uma adição exemplar à carreira de Christopher Nolan. Todas as cenas de ação têm um caráter realista e palpável, sem qualquer resquício aparente de computação gráfica, optando por acrobacias impressionantes envolvendo “saltos invertidos” de prédios, perseguições de carro alucinantes e a espetacular batida de um gigantesco avião 747 em um hangar. Tudo captado pelas câmeras IMAX, que o fotógrafo Hoyte Van Hoytema aproveita para criar belíssimas imagens - com uma paleta muito mais saturada e quente do que estamos acostumados a ver nos filmes do Nolan, uma decisão acertada pelo caráter nuclear da trama.

O grande efeito visual é mesmo o efeito de “inversão" da imagem, algo que literalmente qualquer um é capaz de fazer em um programa edição de vídeo simples ou até mesmo um smartphone, mas que é usado com uma invejável criatividade nas cenas de ação. O momento em que Washington enfrenta um inimigo misterioso que defere todos os seus golpes com a entropia invertida garante um misto de estranheza e até amedrontamento, ao passo em que Nolan testa os limites da temperatura do seu cérebro ao montar o palco para uma grande sequência envolvendo dois times atuando em direções temporais opostas - ao mesmo tempo. São trucagens aparentemente simples, mas que com certeza oferecem um deleite visual incomparável.

Porém, Tenet traz duas mudanças significativas no “time Nolan”, já que dois de seus mais importantes colaboradores não estão presentes. Ocupado com o trabalho nos vindouros Duna e Mulher-Maravilha 1984, o compositor Hans Zimmer não pôde oferecer sua barulheira para o thriller de espionagem, passando a função para as mãos mais do que capazes de Ludwig Goransson, oscarizado por Pantera Negra. A troca dá certo, já que Goransson traz todas as batidas e percussões ritmadas com as quais Nolan sempre preenche sua atmosfera sonora, mas acrescentando um trap eletrônico vibrante e até mesmo uma canção de rap do artista Travis Scott.

A outra mudança na estrutura é mais sentida, e talvez seja a falha mais grave de Tenet: a montagem. Sai Lee Smith (que na época estava ocupado com 1917, um filme que ironicamente esconde seus cortes) e entra a talentosa Jennifer Lame (que realiza um trabalho fantástico no terror Hereditário), mas que nitidamente tem problemas em organizar o liquidificador temporal da trama. As sequências de ação em montagem paralela estão aqui como sempre, mas dada a complexidade de alguns conceitos (como a pinça temporal descrita acima), é muito fácil se perder em meio às múltiplas informações, personagens e narrativas correndo em paralelo - tudo com uma grande trilha sonora valorizada pela mixagem de som.

Tenet : Palíndromos

Obviamente, o lançamento de Tenet vem carregado com um gigante asterisco: é um dos únicos filmes grandes que realmente foram lançados no cinema durante a pandemia do COVID-19. Uma aposta arriscada e que certamente vai limitar o potencial de sua experiência, além dos lucros da Warner Bros, o que é uma pena. Tenet é um daqueles filmes que, como foi A Origem em 2010, merecia um aproveitamento coletivo e embasbacador, gerando teorias e discussões produtivas sobre os poderes da história.

Para ser descoberto e redescoberto incontáveis vezes.

Tenet (EUA, Reino Unido - 2020)

Direção: Christopher Nolan

Roteiro: Christopher Nolan

Elenco: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poesy, Himesh Patel, Dimple Kapadia, Michael Caine

Gênero: Ação, Ficção Científica

Duração: 150 min

https://www.youtube.com/watch?v=uXm6T1rAe28

Crítica | On the Rocks - A leveza encantadora de Sofia Coppola

Quando ouvimos o nome de Coppola, é muito provável o associarmos com família. E não me refiro apenas à famosa organização dos Corleone na trilogia O Poderoso Chefão, mas sim ao próprio Francis Ford Coppola, que sempre se caracterizou por histórias e métodos de filmagem ligados à família: o produtor Roman Coppola (filho), o compositor Carmine Coppola (pai) e o astro Nicolas Cage (sobrinho) são grandes exemplos desse método de “grande família cinematográfica”. E, claro, a filha Sofia Coppola.

Ganhadora de um Oscar e responsável por uma carreira diversificada e rebuscada, incluindo dramas de peso como Encontros e Desencontros, As Virgens Suicidas e O Estranho que Nós Amamos, e comédias leves como Bling Ring: A Gangue de Hollywood e Algum Lugar. Agora, adequando-se ao cenário da pandemia e isolamento da COVID-19, Coppola se une ao streaming da Apple TV+ para o lançamento de On the Rocks, seu novo e adorável filme de comédia que a reúne com Bill Murray.

A trama do filme acompanha Laura (Rashida Jones) uma mulher que leva um casamento aparentemente feliz com o marido Dean (Marlon Wayans) e suas duas filhas pequenas. Quando Laura suspeita que ele esteja tendo um caso com uma colega de trabalho, ela se aproxima de seu pai mulherengo e excêntrico, Felix (Bill Murray), que insiste em uma jornada de espionagem e tocaia para descobrir se existe ou não adultério.

Também escrito por Coppola, On the Rocks é uma experiência leve e adorável. Ainda que não tão profundo ou multifacetado como sua obra-prima Encontros e Desencontros, o filme da Apple (em parceria com a badalada A24), o longa oferece uma boa dose de humor graças à relação de sua dupla central, algo que ofusca até mesmo o grande conflito da trama. Mesmo com o medo e a paranoia de um possível adultério, Coppola nunca retrata a dúvida com suspense ou apela para lágrimas ou melancolia, já que a relação de Laura e Felix está sempre em primeiro plano na visão bem elegante e clássica da cineasta.

E é esse justamente o grande trunfo do filme. Bill Murray traz um de seus melhores trabalhos em anos, adotando a postura de um homem que parece movido por inconsistências: é um mulherengo que traiu a esposa, mas que está completamente dedicado a ajudar sua filha com uma situação que reflete seu próprio passado (em uma mistura de mea culpa pessoal com sua tentativa de reaproximação com Laura); tudo isso enquanto constantemente flerta com mulheres na rua e solta comentários de cunho machista com a naturalidade de um bon vivant, e tanto o texto inspirado de Coppola quanto a postura calma e suave de Murray garantem um personagem que, mesmo com ideias detestáveis, acaba se tornando uma figura incapaz de ser odiada - vide a excelente cena em que Felix é parado pela polícia e contorna a situação com nada a não ser seu carisma.

Ao lado de Murray, Rashida Jones faz um ótimo trabalho ao manter todas as complexidades de Laura. Por mais que Coppola nunca vá completamente para o melodrama, a performance de Jones claramente traz indícios sutis de seu desespero interno, que é brilhantemente demarcado nas hilárias (e constantes) cenas em que Laura apenas escuta a mãe solteira tagarela de Jenny Slate nas visitas diárias na escola de suas filhas. Em contrapartida, Marlon Wayans é hábil ao fazer um retrato perfeitamente duvidoso sobre Dean, sendo capaz de ao mesmo tempo parecer um marido dedicado e feliz, mas também de levantar suspeitas sólidas no espectador.

On the Rocks é tão leve e agradável quanto o tipo de bebida onde a expressão do título original geralmente é aplicada: apenas com gelo, algo padrão e simples assim. Por mais que não seja exatamente inovador ou original, ganha pela visão elegante de Sofia Coppola e as performances centrais de Bill Murray e Rashida Jones. Uma ótima pedida.

On the Rocks (EUA, 2020)

Direção: Sofia Coppola

Roteiro: Sofia Coppola

Elenco: Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans, Jessica Henwick, Jenny Slate, Liyanna Muscat, Alexandra Mary Reimer, Anna Chanel Reimer, Barbara Bain

Gênero: Comédia

Duração: 96 min

https://www.youtube.com/watch?v=Xn3sK4WiviA

Os 10 Melhores filmes da Década

2019 marca o fim de mais uma década para o cinema, e certamente foram 10 anos muito proveitosos para os cinéfilos. Escolher apenas 10 filmes para essa lista é um grande desafio, mas vamos tentar.

Aqui, selecionamos nossos 10 filmes preferidos lançados na janela de 2010 a 2019 que hoje você pode conferir na SKY TV.

Confira abaixo.

10. Dunkirk (2017)

Dunkirk é mais uma obra distinta de Christopher Nolan. É fácil desgostar das propostas do cineasta aqui. Elas tratam profundamente sobre o material cinematográfico, algo que até mesmo a tão entendida crítica raramente analisa, optando sempre pela convencionalidade segura do argumento narrativo, do fenômeno apenas replicado pela Sétima Arte, nunca sobre as características que realmente a definem. A grande vitória de Christopher Nolan é fornecida por uma das horas mais escuras e incertas da guerra. A vitória da força da vontade. Em não se resignar, sabendo recuar mesmo ferido para ressurgir e lutar novas batalhas importantes no futuro. Pelo grande Cinema, pelas grandes histórias, nós nunca nos renderemos. - Matheus Fragata

9. Divertida Mente (2015)

Divertida Mente é o fim da crise criativa que a Pixar enfrentava nos últimos anos. O estúdio realmente ressurgiu das cinzas com um dos melhores filmes de sua história. A mensagem que ele traz é exemplar para uma sociedade que busca a felicidade a todo custo em sua plena futilidade. A riquíssima história nos permite interpretá-la de diversas formas. Ou seja, é de fato um filme plural, vivo e fantástico. - Matheus Fragata

8. Garota Exemplar (2014)

David Fincher é um dos diretores mais meticulosos da atualidade, e ao adaptar a comédia de humor negro/suspense de Gillian Flynn, trouxe um de seus melhores e mais elegantes filmes. Garota Exemplar agarra o espectador pela garganta com seu mistério instigante e o roteiro intrincado, movimentado pela enigmática Rosamund Pike e um surpreendente Ben Affleck, no que acaba resultando em uma experiência imersiva e divertida. - Lucas Nascimento

7. Parasita (2019)

Parasita é um filme poderoso em que muitos ficarão pregados em acompanhar sua narrativa. É uma das grandes obras sociais já produzidas pelo cinema sul-coreano, e um grande thriller que empolga com seu desfecho. Bong Joon-ho já havia feito algo parecido em Expresso do Amanhã em que trabalhou várias questões pertinentes para a sociedade. Parasita é uma ficção que beira a realidade, e isso é que o torna mais assustador, saber que isso é algo muito parecido com o que ocorre em algumas famílias. - Gabriel Danius

6. O Homem que Mudou o Jogo (2011)

Representando o ponto alto da carreira de um diretor que ainda precisa ganhar seu devido reconhecimento, O Homem que Mudou o Jogo é um triunfo. Acerta na maioria dos aspectos técnicos e narrativos com a mesma precisão matemática do programa de seus personagens, com um roteiro poderoso e um elenco carismático. Mesmo com a primeira impressão não muito convidativa, ao final da projeção só podemos parafrasear Billy Beane e nos perguntar: "como é possível não ser romântico com beisebol?" - Lucas Nascimento

5. Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum (2013)

Servindo como um curioso estudo de personagem que leva seu objeto do nada ao nada, Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum é uma experiência única, proporcionada por duas das maiores mentes do cinema contemporâneo. Seja em sua maestria técnica, narrativa ou em sua vibrante trilha sonora folk, o filme é tragicômico no melhor sentido da palavra. - Lucas Nascimento

4. Shame (2011)

As parcerias de Steve McQueen com Michael Fassbender sempre rendem resultados poderosos, e não foi diferente com Shame. De muitas formas, é o Taxi Driver moderno ao acompanhar a jornada de um homem solitário em uma grande metrópole, mas com o diferencial de ser uma trama melancólica sobre vício em sexo e distanciamento da humanidade. Um filme difícil, e com a melhor atuação da carreira de Fassbender. - Lucas Nascimento

3. A Chegada (2016)

Com A Chegada, o Cinema ganha mais uma valiosa adição para o gênero de ficção científica. Seu discurso constante sobre libertação e linguagem é tão valioso que transcende até mesmo sua forma ao conseguir expandir a sala de cinema como uma figura de comunicação ativa na obra. Há, com certeza, um efeito de elevação de consciência devido às exigências do longa em nos fazer decifrar tantas simbologias inteligentes ordenadas pela encenação. É pureza e beleza cinematográfica como há tempos não se via.

2. O Lobo de Wall Street (2013)

Com o mais inspirado uso de trilha sonora incidental na carreira de Martin Scorsese em anos, O Lobo de Wall Street é uma frenética e implacável tragédia grega do mundo das finanças. Pode muito bem ser considerado o terceiro capítulo da “trilogia” formada por Os Bons Companheiros e Cassino - e que viria a ser completada com O Irlandês. Capitaneado pela surreal performance de Leonardo DiCaprio, é uma sátira de humor negro impecável. - Lucas Nascimento

1. A Rede Social (2010)

A Rede Social talvez seja o exemplo perfeito de como um filme pode subverter expectativas. É um estudo de personagem poderoso, movido pelo roteiro absolutamente perfeito de Aaron Sorkin a direção magnífica de David Fincher, que entende suas sutilezas e leva seu talentoso elenco a explorar áreas cheias de nuances e detalhes ocultos. A saga de Mark Zuckerberg e a criação de seu revolucionário Facebook pode desde já ter seu espaço certificado na História, dado o domínio da linguagem cinematográfica e a eficiência com que conta uma história que, à primeira vista, pode parecer banal e sem muito espaço para reflexões. Um clássico moderno.

Crítica | Perry Mason - 1ª Temporada - A origem dark de um ícone da TV

Sendo bem sincero, Perry Mason nunca foi algo que esteve tão inserido no meu imaginário popular; e acredito que o da maioria dos consumidores de cultura deste século, excluindo aquela piada do "Pede Mais Um" vista na sitcom Chaves. O personagem foi criado por Erie Stanley Gardner para uma série de livros que iniciaram-se na década de 30, com O Caso das Garras de Veludo, centrando-se nos diferentes casos defendidos por um advogado criminal.

Na televisão, o personagem foi popularizado pelo ator Raymond Burr em uma série bem-sucedida da CBS, que rendeu 9 temporadas de 1957 a 1966, e tornaram o personagem um marco naquela época. Mas ainda assim, Perry Mason não é tão bem lembrado como outros clássicos do período. Por isso, nada melhor do que um reboot dark e soturno pelas mãos de uma emissora ousada como a HBO, que coloca o advogado em uma versão moderna e sofisticada que você pode ver na SKY TV.

A nova versão da HBO coloca a história em um universo mais sujo e palpável: a década de 30 dos Estados Unidos, quando o país estava mergulhado na miséria e desespero da Grande Depressão, onde encontramos Perry Mason (Matthew Rhys) não como advogado, mas sim como um detetive particular. Em meio a essa atmosfera, ele aceita trabalhar em um caso que mexe com o país inteiro, que envolve o sequestro e assassinato de um bebê cujos pais são membros de uma igreja poderosa - além de principais suspeitos do crime bárbaro.

Não tendo o conhecimento prévio sobre o personagem, já é uma surpresa quando o primeiro episódio de Perry Mason começa e encontramos o personagem-título não com um terno impecável ou dentro de um tribunal, mas sim literalmente sujo, com olheiras e se afundando no mundo perigoso da investigação particular ("um termo chique para 'enxerido'"” como o próprio denomina em certo momento). É a perfeita reinvenção de se colocar os dois pés de uma figura elevada e perfeita bem no chão, tal como o James Bond de Daniel Craig fez no bem sucedido 007 - Cassino Royale.

O grande diferencial da série, que conta com idealização de Ron Fitzgerald e Rolin Jones (além de produção de Robert Downey Jr., que originalmente faria o papel principal), é justamente mostrar o processo que leva Mason até sua posição mais famosa. Quando lá para metade da temporada temos a ideia do sujeito se tornar um advogado, é uma grande reviravolta - mas também uma piscadela para os fãs que já conhecem a história do personagem, além de seus personagens coadjuvantes; Della Street (Juliet Rylance) e Paul Drake (Chris Chalk) são alguns dos escudeiros de Mason que ganham reinvenções inventivas.

A performance de Matthew Rhys, premiado por seu trabalho na ótima de The Americans, é o que garante todo o envolvimento, já que seu Mason é vulnerável, agressivo e, quando supera esses traços, extremamente brilhante. Ver a composição de Rhys se transformar para algo que tenta se encaixar em um padrão mais elevado ao vestir o terno, fazer a barba e pentear o cabelo (sem falar nas tentativas em decorar leis e termos de tribunal) garantem uma admirável experiência de construção de personagem. Rhys está em ótima companhia com os já citados Rylance e Chalk, que não só são figuras cativantes por si só, mas acrescentam arcos inclusivos de racismo e LGBTQ+ que se desenrolam de forma natural e relevante.

E não poderia deixar de mencionar o trabalho de dois coadjuvantes essenciais na vida de Mason. Primeiro, o parceiro Pete Strickland vivido por Shea Whigham (que está virando especialista nesse tipo de papel), que traz o contrabalanço sisudo e mais sério para as interações mais sarcásticas de Mason. Segundo, John Lithgow como E.B., o advogado "mentor" de Mason, que se destaca como uma das figuras mais honradas e complexas de toda a série - e que arrancam um ou dois momentos que podem se destacar como alguns dos mais emocionantes da carreira do ator veterano.

Abraçando o gênero noir de forma pesada, com direito a chapéus fedora e uma trilha deliciosamente atmosférica de Terence Blanchard, uma série de cunho policial e investigativo não é nada sem o grande mistério, e Perry Mason faz um bom balanço disso. Apesar de colocar o público na expectativa de descobrir o culpado, a maquinação de Mason e sua luta contra o "sistema" passam a ser mais interessantes graças à força do roteiro - que entrega o grande culpado antes do final, e então dedica esforços a um mistério ainda mais instigante: se Mason será capaz de, mesmo ciente da informação certa, provar sua veracidade em meio a um sistema quebrado.

A narrativa fica ainda mais fascinante quando Fitzgerald e Jones incluem um expressivo segmento acompanhando a igreja que move elementos daquele universo, destacando a figura carismática da Irmã Alice (a excelente e radiante Tatiana Maslany) e sua mãe, vivida por Lili Taylor. Na metade da temporada, o roteiro promove uma possibilidade muito improvável envolvendo Alice e o mistério do bebê, mas graças à força da narrativa e os diálogos daqueles personagens, o espectador começa a se questionar sobre o que realmente é possível em Perry Mason.

Em 8 episódios de ritmo equlibrado e uma atmosfera fortíssima, Perry Mason se firma como uma das novas e promissoras apostas da HBO. Certamente vai impressionar fãs da versão clássica com suas reinvenções mais sombrias e modernas, e deve garantir mais admiradores sedentos por uma boa história detetivesca.

Pra encerrar com um trocadilho infame, "Pede Mais Uma Temporada".

Perry Mason - 1ª temporada (EUA, 2020)

Criado por: Ron Fitzgerald e Rolin Jones, baseado nos personagens de Erie Stanley Gardner

Elenco: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, Lili Taylor, Shea Whigham, Juliet Rylance, Chris Chalk, John Lithgow, Robert Patrick, Gayle Rankin

Emissora: HBO

Episódios: 8

Gênero: Drama

Duração: 50 min, aproximadamente

https://www.youtube.com/watch?v=_5O3cMmg3JQ

Análise | The Last of Us: Parte II - Um estudo sobre o ódio e a vingança

Contém spoilers

Na ausência de grandes eventos cinematográficos nesse atual período de pandemia, que acabou fechando salas de cinema e adiando inúmeros lançamentos de Hollywood, não seria exagero algum dizer que The Last of Us: Parte II é o grande evento da cultura pop de 2020 - pelo menos até agora, se o mundo encontrar alguma salvação. Isso falando como um espectador de cinema, já que os gamers provavelmente contavam os dias no calendário para que a Naughty Dog enfim lançasse a continuação de um de seus melhores (se não o melhor) título, que conquistou corações em 2013.

E o caminho para este jogo definitivamente não foi fácil. Em produção durante todo esse intervalo de 7 anos, a obra de Neil Druckmann se viu vítima de um vazamento súbito que entregou diversos spoilers e pontos importantes da história, iniciando uma ira raivosa dos fãs do primeiro game, que viram decisões polêmicas e controversas sem o contexto geral da trama, que teria cerca de 20 horas para justificar seus rumos de história pouco convencionais. É uma missão que, na maior parte, acaba bem-sucedida com fôlego.

A trama de The Last of Us: Parte II começa 4 anos após os eventos do anterior, nos apresentando a uma sociedade bem mais desenvolvida e organizada em Jackson, onde Ellie (Ashley Johnson) parece mais atormentada e retraída desde a última vez que a vimos. Quando seu amigo e mentor Joel (Troy Baker) é morto em um ataque brutal de uma estranha misteriosa conhecida como Abby (Laura Bailey), Ellie embarca em uma jornada de vingança para encontrar a agressora, levando-a para um caminho na Seattle devastada - onde perigos como infectados, milícias e até cultos religiosos a esperam.

A Vingança nunca é plena...

Em uma lógica de continuações, a Naughty Dog acerta em trazer um evento tão chocante e traumático como ponto de partida. A morte de Joel nas primeiras horas de game é uma decisão audaciosa, e que naturalmente iria irritar a grande parcela de fãs do primeiro jogo, mas é uma escolha que torna a própria existência de um segundo The Last of Us justificável; especialmente quando aprendemos sobre a motivação por trás da morte de Joel, amarrada diretamente com a decisão complexa do personagem no final do anterior.

É uma clássica história de vingança, e o game acerta nessa porção. Temos uma Ellie mais durona e menos carismática do que a do anterior, com Ashley Johnson fornecendo uma performance estelar ao traduzir como a violência e o caminho cada vez mais próximo do fundo do poço vão se demarcando em sua pele - através de cicatrizes, machucados e até mesmo sinais de transtorno pós-traumático (afinal, Joel foi morto em sua frente). A dinâmica é suavizada, e aproximada do primeiro, com a presença de Dina (Shannon Woodward), namorada de Ellie que é mais energética e sarcástica (às vezes até demais) assim como a própria Ellie era aos 14 anos.

A relação de Ellie e Dina é bem construída na medida do possível, ainda que bem menos empática e original do que o crescimento entre Joel e a jovem no primeiro game. Apesar das boas performances, a maioria dos diálogos envolvendo Dina parecem apelar demais para um drama romântico adolescente remanescente das séries da CW. A busca por tornar Dina carismática demais, imprevisível demais e energética demais acabaram resultando em uma personagem um tanto genérica - assim como a grande maioria dos novos personagens coadjuvantes do núcleo de Ellie.

... Mata a alma e envenena

Mas é mesmo na metade do jogo que The Last of Us: Parte II toma sua decisão mais arriscada. Após diversas horas concentrado na caçada de Ellie em busca de Abby, o game coloca o jogador para acompanhar a perspectiva da “antagonista" por uma longa porção do gameplay. É uma reviravolta sensacional e empolgante do ponto de vista narrativo, já que mostra a intenção de Druckmann em fazer algo além de uma simples e direta história de vingança, já que a questão da perspectiva e a repetição de ciclos de violência se torna o grande tema do jogo: como não se tornar seus próprios demônios?

No papel, essa subversão e guinada na narrativa é absolutamente brilhante, e coloca um desafio gigantesco nas mãos da equipe, que seria o de tentar humanizar e justificar a ação mais cruel que os fãs da franquia poderiam imaginar. E quando passamos a conhecer Abby, vivida de forma destemida e cheia de nuances por Laura Biney, temos sim uma personagem interessante e com conflitos internos que renderiam ótimas explorações. O fato de ela surgir como, literalmente, a grande consequência das ações conflituosas de Joel no final do anterior já torna esta continuação válida, e a recriação do clímax do primeiro game sob seus olhos representa um dos grandes pontos altos da obra.

A partir daí, Druckmann e sua equipe tentam realizar o caminho oposto ao de Ellie: enquanto a protagonista vai se afundando cada vez mais nas trevas para conquistar sua vingança, acompanhamos a jornada de Abby que literalmente acaba de atingir o ponto sombrio que Ellie persegue, e assim a história se esforça para criar um caminho de saída das trevas e “redenção”. Ironicamente, esse caminho é praticamente uma versão reduzida do arco de Joel no primeiro game, já que envolve a empatia de Abby por uma criança perdida e que claramente precisa de orientação - no caso do segundo game, é o complexo personagem de Lev (Ian Alexander, da série The OA).

O esqueleto da proposta é perfeito, e oferece uma reinterpretação excepcional não só da história de The Last of Us: Parte II, mas de toda a franquia no geral. Infelizmente, a substância que preenche toda essa linha fica longe de oferecer todo o material que tornaria a proposta um tiro certeiro. As motivações de Abby (seja em relação ao amor perdido de Owen ou a afeição com Lev e sua irmã, Yara) são desenvolvidas abruptamente e sem muito peso. O primeiro game teve toda a campanha para aproximar Joel e Ellie, e aqui precisamos simplesmente aceitar essa relação mais profunda entre Abby e Lev com apenas algumas horas e textos que deixam a desejar - Lev, inclusive, é o único personagem do game inteiro que parece ter uma personalidade distinta entre os coadjuvantes, que em sua maioria são intercambiáveis e falam da mesma forma.

Quando a história retoma para o ponto em que havíamos deixado Ellie, temos uma situação atípica: lutamos contra a protagonista do game, e a Naughty Dog literalmente deixa no ar o desfecho, já que aparentemente o jogador iria ter que matar uma das protagonistas. Não é bem o que acontece, e o game tem um longo epílogo para amarrar as pontas e solidificar ainda mais sua temática.

Criando a experiência perfeita

No que diz respeito à evolução de mecânicas e gráficos, The Last of Us: Parte II é um claro aprimoramento em relação ao anterior. Isso já esperado, afinal o primeiro é um game da geração passada, lançado exclusivo em PlayStation 3, e o novo já chega para marcar o fim da era de consoles no Playstation 4. Todas as cenas em cinemáticos, que contam com uma tecnologia de captura de performance, são excelentes e até assustadoras de tão realistas, transmitindo cada nuance e detalhe nas emoções de seus personagens. A exceção fica com uma cena de sexo bizarra e abrupta, revelando uma das barreiras que a tecnologia ainda precisa aperfeiçoar.

Com o controle em mãos, temos uma experiência muito parecida com o primeiro jogo. Há uma mistura de survival horror com ação e aventura em terceira pessoa, incorporando táticas de Stealth e também Shooter. A mecânica de ambos os estilos de jogo está infinitamente superior, com todas as armas e objetos apresentando efeitos distintos e que variam de personagem (Abby, dado seu treinamento militar, é muito melhor em tiroteios e lutas corporais), e o stealth alcançando níveis de pura tensão graças à habilidade de se rastejar pelo solo, algo útil contra os novos e mais intrigantes inimigos do jogo: o culto fanático dos Seraphites, cuja comunicação via assobios certamente vai perturbar os jogadores.

E, claro, sendo um jogo que teoricamente se aplica ao gênero de zumbis, a Naughty Dog não deixou nossos queridos infectados de escanteio. O segundo jogo traz de volta todas as classes de inimigos carnívoros do anterior, e aqui até mesmo o mais difícil e assustador do primeiro se torna um oponente fácil perto das novas adições. Além de novos infectados capazes de se mover rapidamente com habilidades stealth, há um chefe de fase tenebroso, tanto pelo visual que parece saído de um delírio de H.P. Lovecraft com H.R. Giger, quanto pela dificuldade extrema da fase em questão. Pesadelos garantidos.

Meu Ódio será sua Herança

The Last of Us: Parte II é uma continuação digna para o sucesso da Naughty Dog. Não é um jogo de escolhas fáceis, tampouco oferece a história que os fãs provavelmente queriam ou sonhavam, mas traz ideias e temas que justificam uma experiência mais sombria e complexa. A história tem seus deslizes, mas a temática bem resolvida e o gameplay excepcional ajudam a tornar a experiência bem-vinda. Sombria e pesada, mas catártica após uma jornada difícil e impressionante.

Pontos positivos: História surpreendente e sem medo, temática bem resolvida e ousada nas decisões narrativas, performances excelentes de quase todo o elenco, level design de tirar o fôlego, trilha sonora equilibrada no terror e melancolia, excelente mecânica de Stealth e Shooter, qualidade gráfica assustadora de tão realista

Pontos negativos: Arcos genéricos para personagens coadjuvantes, diálogos pouco inspirados nos arcos românticos, motivações fracas para determinadas missões, bugs ocasionais, combates repetitivos,

The Last of Us: Parte II (EUA – 2020)

Desenvolvedora: Naughty Dog

Estúdio: Sony

Gênero: Survivor Horror/Aventura/Drama

Plataformas: PS4

https://www.youtube.com/watch?v=16RlfA39vhM

Crítica | Harry Potter e o Cálice de Fogo - Mais rápido, mais intenso!

Tudo havia mudado na saga Harry Potter após o lançamento de O Prisioneiro de Azkaban, filme dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón que foi considerado (e ainda é) o melhor filme da franquia mágica de J.K. Rowling na Warner Bros. O jovem bruxo de Daniel Radcliffe havia entrado em um caminho mais sombrio e adulto, além de ter atingido um altíssimo nível de qualidade em sua execução e técnica. Quem quer que assumisse o comando de Harry Potter e o Cálice de Fogo inevitavelmente acabaria sob a sombra de seu antecessor, e não é surpresa que isso tenha acontecido.

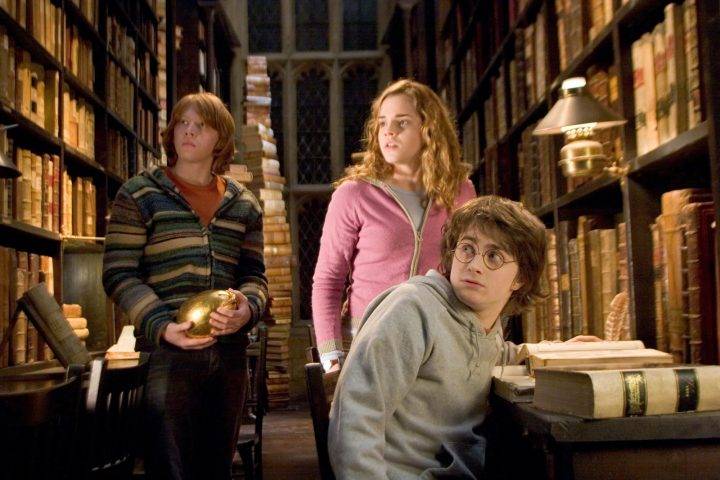

Novamente adaptada pelo roteirista Steve Kloves a partir do romance de Rowling, a trama se inicia um ano após os eventos de Azkaban, para acompanhar a quarta incursão de Harry Potter (Daniel Radcliffe) e seus amigos Rony e Hermione (Rupert Grint e Emma Watson) em Hogwarts. Mas tudo será diferente quando são surpreendidos pelo anúncio de que a escola sediará uma famosa e perigosa competição entre escolas de magia, o Torneio de Tribruxo. Quando o nome de Harry é misteriosamente selecionado pelo místico Cálice de Fogo para ser um dos competidores, o jovem precisa descobrir quem o colocou na disputa, além de obviamente sobreviver às tarefas desafiadoras do Torneio.

Azar no amor...

Era um clichê anual apontar o quanto Harry Potter ficava mais sombrio a cada novo lançamento nos cinemas, e O Cálice de Fogo certamente levou isso à risca. Apesar de parecer mais trivial pela premissa de uma competição aparentemente sem consequências no arco geral da história, o roteiro de Kloves é eficiente ao tornar cada momento perigoso e instigante, assim como o mistério geral sobre quem teria submetido o protagonista a uma situação tão intensa. Todas as peças são bem colocadas e posicionadas, especialmente com os personagens do excelente Brandon Gleeson (o paranoico Olho-Tonto Moody) e o intenso David Tennant (o misterioso Bartô Crouch Jr.).

O tom da aventura surge mais adulto não só pelas trevas que vão surgindo à medida em que a ameaça de Voldemort (estreia de Ralph Fiennes na franquia) vai se tornando uma realidade, mas também pelo inevitável crescimento de seus personagens. Além dos desafios do Torneio Tribruxo, o longa também lida com o evento do Baile de Inverno, onde as primeiras desventuras românticas e desilusões amorosas começam a brotar em nosso trio principal. Infelizmente, o tratamento de todo esse arco surge completamente descaracterizado do restante da franquia, talvez pela abordagem “adolescente demais” da direção escandalosa de Mike Newell e o texto estranhamente novelesco de Kloves nessa porção da história. Basta comparar com o que David Yates faria alguns filmes depois com O Enigma do Príncipe, que lida com o romance de forma bem mais doce e eficiente do que Newell - isso sem falar na decisão de deixar praticamente todo o elenco cabeludo, o que ajuda na estranheza em relação aos personagens.

Intensidade parece ser o modus operandi de Newell, e há consequências negativas. Por mais que Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson estejam todos alinhados com seus respectivos personagens, a direção parece exigir um exagero emocional exacerbado demais: a reação de Harry durante um evento traumático no clímax do filme não deixa de soar um pouco acima da nota (por mais que seja, sim, uma cena de terror), e uma das críticas mais merecidas vai para Michael Gambon, cujo Alvo Dumbledore parece sempre irritado e agressivo, algo que vai de encontro com a figura que havia sendo construída por Richard Harris e pelo próprio Gambon nos três filmes anteriores.

... Sorte no jogo

Mas se Newell erra na forma de explorar os sentimentos de Harry Potter e seus amigos, certamente se mostra mais confortável e criativo nas espetaculares sequências de ação. O Torneio Tribruxo como um todo oferece um entretenimento de primeira, com a batalha envolvendo um dragão e voos de vassoura ao redor de Hogwarts sendo de tirar o fôlego (além de se aproveitar de uma mistura perfeita de CGI e modelos práticos); o mergulho no Lago Negro traz uma estética nunca antes vista na saga, e se beneficia de um design de produção caprichado para explorar uma sociedade subaquática e o desafio final envolvendo um labirinto gigantesco é praticamente O Iluminado com esteróides, onde Newell se beneficia da claustrofobia para criar um suspense verdadeiramente palpável e incômodo em meio aos competidores.

Quando chegamos ao grande climax, que envolve o retorno oficial de Lord Voldemort e toda a sequência de confronto no cemitério, é quando O Cálice de Fogo realmente mostra a que veio. É a atmosfera de um verdadeiro filme de terror, e que parece saída dos grandes clássicos de monstros da Universal, graças à estilizada fotografia soturna de Roger Pratt, que faz bom uso da névoa densa sob os pés dos personagens a arquitetura gótica do sempre eficiente Stuart Craig. Uma cena forte e que, ao contrário dos exemplos citados anteriormente, usa a intensidade de Newell para reforçar o terror - e então realmente comover o espectador com a catarse sobrenatural envolvendo a aparição de fantasmas.

Vale também apontar que, mesmo com John Williams não podendo retornar para compor a trilha sonora, Patrick Doyle faz um trabalho bem competente em suas criações musicais. São faixas que parecem lidar melhor com a sensibilidade e emoção de seus personagens do que a própria direção, e que certamente complementam as sequências de ação com algumas passagens verdadeiramente inspiradas - e que devem ter deixado Williams bem feliz.

Harry Potter e o Cálice de Fogo faz um bom trabalho em seguir o clima mais sombrio e adulto da franquia de J.K. Rowling. Apesar dos excessos de Mike Newell na direção, é um bom misto de ação e aventura em uma trama bem amarrada e cheia de reviravoltas.

Harry Potter e o Cálice de Fogo (Harry Potter and the Goblet of Fire, EUA - 2005)

Direção: Mike Newell

Roteiro: Steve Kloves, baseado na obra de J.K. Rowling

Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Michael Ganbom, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Robert Pattinson, Clemence Poésy, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Maggie Smith, Tom Felton, Jason Isaacs, Miranda Richardson, David Tennant

Gênero: Aventura

Duração: 157 min

https://www.youtube.com/watch?v=7lJ6Suyp1ok

Crítica | Capone - A loucura de um cineasta refletida no famoso gângster

Josh Trank foi do Céu ao Inferno em um tempo muito enxuto, representando uma das trajetórias mais polêmicas e trágicas de jovens cineastas engolidos pela máquina de Hollywood. Após estourar como uma das vozes mais originais e promissoras com o ótimo Poder Sem Limites, Trank se viu na mira do ostracismo ao tentar reinventar o Quarteto Fantástico da Marvel em um reboot duramente criticado - e que teve grande interferência do estúdio, que praticamente isolou o diretor de qualquer decisão criativa.

A experiência acabou sendo quase destrutiva para Trank. Qualquer outro projeto com seu envolvimento foi parar na geladeira, como a tentativa de fazer um filme para maiores sobre Venom ou o cancelado longa sobre Boba Fett para a franquia Star Wars. Trank saiu queimado, e ainda tacou fogo no parquinho ao culpar a Fox pelo fracasso de Quarteto Fantástico em seu perfil oficial do Twitter. Agora, Trank retorna com um projeto completamente autoral, executado e financiado por ele mesmo: Capone, um olhar intimista e surreal sobre os últimos dias do famoso gângster americano.

A trama é ambientada no período de 1946 e 1947, descrito como o último ano da vida de Alphonse “Fonse" Capone (vivido por Tom Hardy), que vai lentamente perdendo sua noção de realidade e coerência graças aos efeitos da sífilis, que vão colocando-o em um estado de demência. Libertado da prisão e não mais considerado uma ameaça, Capone segue aos cuidados de sua família e antigos companheiros, ao mesmo tempo em que tenta se lembrar de uma fortuna supostamente escondida por ele mesmo.

A tentativa de redenção

Capone é uma grande reação à experiência de Trank com a indústria de Hollywood. Se em Quarteto Fantástico o diretor ficou na mordaça do estúdio, tanto na direção da história quanto no corte final, seu projeto (que fora chamado de Fonzo) traz roteiro, direção, produção e até mesmo a montagem assinadas pelo próprio Trank. Essa é a chance de mostrar tudo o que é capaz, o que acaba soando como desespero em alguns momentos de Capone, mas também revela elementos de brilhantismo que ajudaram a tornar sua estreia há quase 10 anos tão promissora. É ao mesmo tempo um pedido de desculpas e um grande portfólio.

A própria decisão de ambientar a história no período final de Capone já é intrigante, já que foi tão pouco explorada no cinema e também intriga historiadores até hoje, tanto pelo mistério do dinheiro perdido quanto pela grotesca doença do gângster. Trank acerta ao capturar o sentimento de nostalgia de Capone e seus seguidores pelos “tempos de glória” onde eram os grandes contrabandistas do período da Proibição nos EUA, marcas bem representadas por diálogos casuais e a constante presença do rádio entre os personagens, que transformou os feitos de Capone em rádios-novela. É uma atmosfera palpável de era chegando ao fim, ao mesmo tempo sendo uma memória afetiva e um sinal alarmante do que virá a seguir - no caso, a família de Capone, que corre o risco de ficar sem nada após a morte de seu patriarca.

A forma como Trank melhor aborda essa questão, e que é indiscutivelmente o grande ponto alto do longa, é na loucura de Capone. O filme conta com diversas sequências de alucinação e até personagens que só existem na mente do protagonista, com o grande destaque sendo aquela cena estendida em que Capone fica preso dentro de um clube de jazz onírico, quase remanescente do Twin Peaks de David Lynch (e essa não é a única conexão do filme com o famoso seriado). É um grande momento, que demonstra a habilidade de Trank como diretor e idealizador de imagens icônicas.

Porém, Capone não parece dizer muito além desse experimento. Ainda que o roteiro gire em torno principalmente da questão do dinheiro escondido, não parece ter nada de interessante ou relevante para dizer ou trazer à tona sobre Al Capone, tampouco sobre seu legado. Não há um grande conflito, a não ser o de torcer para que a família Capone (melhor representada por Mae, vivida por uma eficiente Linda Cardellini) não perca a cabeça ao tentar ajudar o protagonista em seu estado decadente, que inclui acessos de raiva, perda de memória e muitas fraldas sujas de forma escatológica. Há uma subtrama envolvendo agentes do FBI (centrados na figura de Jack Lowden) igualmente atrás da fortuna perdida, mas o perigo nunca é palpável.

Homem ou monstro?

E por falar em escatológico, enfim chegamos ao retrato de Tom Hardy do icônico gângster. Sem trazer Capone em sua figura mais iconográfica, o ator aposta em uma performance digna de um desenho animado, trazendo uma voz aguda e arranhada que demora para fazer o espectador se acostumar, sendo ao mesmo tempo uma figura ameaçadora e um monstro patético que rende momentos de humor involuntário - nem vou mencionar os xingamentos em italiano. É difícil classificar Hardy como bom ou ruim aqui, mas definitivamente é o Capone certo para esse tipo de narrativa proposta por Trank, que culmina na forte imagem do gângster disparando sua Tommy Gun dourada enquanto usa fralda e masca uma cenoura.

Nenhum outro personagem ganha destaque além de Capone. Por mais que Cardelini faça um bom trabalho, sua Mae não tem desenvolvimento algum. O mesmo pode ser dito do misterioso Johnny, um antigo colega de Capone que ganha um retrato carismático de Matt Dillon, mas sem muito impacto na narrativa geral. E fechando a conexão com Twin Peaks que fizemos acima, Kyle MacLachlan ganha destaque como o médico de Capone, que esconde uma segunda intenção curiosa por trás de sua metodologia simpática e aparentemente inofensiva.

Capone talvez não seja o grande retorno que Josh Trank imaginava (ou queria) que fosse, mas certamente mostra que o cineasta tem boas ideias. Há alguns equívocos e exageros em sua condução e na performance de Tom Hardy, mas não deixa de ser uma experiência original e impactante - ainda que, essencialmente, vazia.

Capone, (EUA - 2020)

Direção: Josh Trank

Roteiro: Josh Trank

Elenco: Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Jack Lowden

Gênero: Drama

Duração: 103 min

https://www.youtube.com/watch?v=LHYlKQSc7rA

Crítica | Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa - O Girl Power da DC

Quando Esquadrão Suicida foi lançado em 2016, a grande aposta da DC se revelou um tiro no pé por diferentes motivos. Dentre eles, um roteiro desconjuntado, uma montagem confusa que foi fruto de executivos e empresas diferentes assumindo controle do projeto e a própria expectativa, que era gigantesca após um marketing caprichado - e, claro, o bizarro Coringa de Jared Leto. Mas havia pelo menos um elemento absolutamente certeiro naquela bagunça: a Arlequina de Margot Robbie, que se revelou divertida, carismática e perfeitamente caracterizada.

Mesmo que mal recebido, o filme gerou dinheiro e com certeza renderia mais projetos atrelados. Mas como Arlequina foi o grande destaque, a Warner Bros não foi besta e decidiu focar o próximo longa dessa franquia na figura da ex-psicóloga insana Harleen Quinzel. E dado o crescimento de Margot Robbie na indústria (2 indicações ao Oscar e uma carreira bem sucedida com sua própria produtora), a atriz teve o poder criativo e a liberdade de escolher onde veríamos Arlequina uma nova vez. O resultado foi o insano e caótico Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, um filme que pega as peças quebradas de Esquadrão Suicida para formar seu próprio e original brinquedo.

A trama segue tangencialmente os eventos do filme de 2016, revelando que Arlequina (Robbie) e o Coringa (nunca visto de forma explícita, adeus Jared Leto) terminaram seu namoro abusivo. Sem a proteção que o Palhaço do Crime lhe garantia sobre todos os outros criminosos de Gotham City, ela logo é colocada na mira do mafioso Roman Sionis (Ewan McGregor), também conhecido como Máscara Negra. Após ter um diamante valioso roubado pela jovem Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Arlequina acaba se cruzando com as justiceiras Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell) e a policial Renee Montoya (Rosie Perez), todas com motivos pessoais para enfrentar Sionis.

De muitas formas, Aves de Rapina é um filme metalinguístico. Não apenas sobre a dependência da Arlequina em relação ao Coringa, mas da própria emancipação que a personagem de Margot Robbie passa a ter nos cinemas, se convertendo em uma figura que pode garantir seus próprios filmes isolados e franquias diversas - que é um planos da Warner, inclusive. Diante dessa proposta, o roteiro de Christina Hodson tem muito trabalho em seus minutos iniciais, que são os mais desconjuntados e apressados da narrativa: há uma sequência inicial de abertura para recontar a origem de Harleeen Quinzel, lidar com as consequências de Esquadrão Suicida e introduzir essa Gotham City radicalmente diferente pouco antes de vermos o título do filme na tela. Não foi uma boa primeira impressão, devo admitir.

Porém, à medida em que vamos entendendo o que Hodson pretende com seu texto ágil e deliberadamente não linear, a forma se torna mais bela. Claramente inspirada pela obra de Guy Ritchie e Quentin Tarantino, a estrutura vai e volta no tempo para explicar a origem de algumas personagens (o flashback da Caçadora é bem derivativo de Kill Bill) e também para justificar decisões bruscas da história - como quando Arlequina aleatoriamente invade uma delegacia, o que rende até mesmo interjeições que quebram a quarta parede para que a protagonista explique como chegou ali. De certa forma, é bem parecido com o que Deadpool fez para a Marvel/Fox em 2016.

O que impressiona no trabalho de Hodson é sua engenhosidade. A cada nova personagem introduzida, o roteiro faz um bom trabalho em revelar, através de reviravoltas e digressões, a forma como todas elas estão relacionadas ao universo de Sionis, e também como lida com temas pesados (como abuso sexual e alcoolismo) de forma correta e criativa, especialmente na relação entre Canário Negro e Arlequina, que rende diálogos incisivos e momentos de reflexão convincentes.

Quando chegamos à direção, temos algo bem raro na DC: uma diretora estreante. Chegando no processo graças ao papel de Robbie como produtora, Cathy Yan tinha apenas um filme independente (Dead Pigs) no currículo. De frente a um blockbuster de quadrinhos, encontramos uma cineasta com estilo, ideias fortes e uma condução muito segura que equilibra o humor, a ação e o suspense de forma excepcional - reparem na escalada da cena em que Sionis recebe uma notícia ruim em seu clube, partindo da reação histérica hilária do vilão até o momento em que ele, completamente descompensado, se torna uma figura tenebrosa ao descontar sua raiva em uma mulher aleatória, garantindo um momento absolutamente desconfortável e constrangedor.

Falando da ação, Yan revela-se como alguém para ficarmos de olho. Contando com o apoio do diretor de fotografia Matthew Libatique e também da equipe de dublês chefiada por Chad Stahelski (diretor dos dois últimos capítulos de John Wick), Yan comanda alguns dos combates mais elaborados e violentos que o gênero de quadrinhos já viu. Felizmente, a diretora opta por planos bem abertos e que nunca são picotados excessivamente (a montagem da dupla Jay Cassidy e Evan Schiff é precisa e dinâmica), permitindo que o espectador confira a coreografia caprichada que conta com ossos pra fora, sangue jorrando e até acrobacias com carro - que também fazem um belo uso dos elementos diversos no design de produção de K.K. Barrett ( indicado ao Oscar por Ela), com destaque para a excelente luta em um parque de diversões cujo piso rodopia constantemente.

Finalmente, temos um elenco majoritariamente feminino, algo que até então nunca havia acontecido em uma produção de quadrinhos. Margot Robbie já havia se provado como a Arlequina perfeita em Esquadrão Suicida, mas aqui ela tem a chance de trazer ainda mais peso e camadas para a personagem, dedicada a tentar ser uma pessoa melhor e mais independente, algo que a atriz explora bem graças à quebra da quarta parede e sua interação com a jovem Ella Jay Belasco - que mostra-se como o único ponto mais fraco entre as atrizes.

Em relação às novas heroínas, Mary Elizabeth Winstead faz um bom trabalho ao equilibrar o desejo de ser levada a sério de sua Caçadora com um senso de humor quase cartunesco ao não conseguir fazê-lo; vide a piada recorrente com seu nome. Rosie Perez surge carismática e convincente como o elo mais humano e injustiçado da história (e que “sempre fala como um tira dos anos 80”, como diz uma das personagens), mas é Jurnee Smollett-Bell que rouba o filme na pele de uma Canário Negro esperta, expressiva e que capta atenção em qualquer frame que aparece - rendendo até mesmo um número musical sensacional onde canta “It's a Man’s Man World”.

E já mencionei sua cena assustadoramente constrangedora lá em cima, mas Ewan McGregor merece mais elogios por seu Roman Sionis. Estou ciente que é uma versão radicalmente diferente dos quadrinhos, afinal sua persona de Máscara Negra aparece apenas uma vez, dando espaço a um mafioso afetado e cheio de maneirismos que exibem uma criança mimada em pele de lobo; características que McGregor abraça ao sempre elevar a voz descontroladamente e no uso recorrente de um “eca" infantil e condescendente. Um dos trabalhos mais memoráveis de sua carreira.

Aves de Rapina: Emancipado!

Aves de Rapina representa mais uma obra cheia de personalidade e estilo para a DC, que parece mais confortável em contar histórias isoladas e fechadas do que tentar replicar o modelo do universo cinematográfico. Com um roteiro esperto (ainda que desconjuntado no primeiro ato) e uma direção estrondosa, a Fantabulosa Emancipação da Arlequina garante uma experiência maluca, empolgante e - independente da opinião acerca do resultado final - única.

Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa (Birds of Prey or The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn), EUA - 2020

Direção: Cathy Yan

Roteiro: Christina Hodson, baseado nas personagens da DC

Elenco: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Ewan McGregor, Chris Messina, Ali Wong

Gênero: Ação

Duração: 109 min

https://www.youtube.com/watch?v=M2LMRXkAZSY&t=42s

Crítica | Bad Boys Para Sempre - Um filme de ação perfeito

No grande panteão de franquias de ação dos anos 90/2000, Bad Boys nunca esteve no meu radar. Sendo bem sincero, eu nem mesmo havia assistido por completo qualquer um dos filmes que Michael Bay dirigiu (o primeiro, de 1995, sendo sua estreia no cinema), só tendo o feito como preparo para este terceiro longa, Bad Boys Para Sempre.

Não tendo sido um grande admirador dos dois primeiros filmes, que são divertidos e se beneficiam da dinâmica explosiva de Will Smith e Martin Lawrence, foi uma grande surpresa encontrar neste terceiro filme o grande ponto alto da franquia. É disparado o melhor da trilogia, e também representa tudo o que um bom filme pipoca precisa ser.

Ambientada 25 anos após o primeiro filme, a trama coloca Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) lidando com os diversos dilema de estarem em uma nova geração. Marcus só quer uma vida normal de aposentado, enquanto Mike se recusa a assumir que está realmente envelhecendo. Ambas as posições são colocadas em conflito quando uma série de assassinatos, que incluem um atentado contra Mike, faz a dupla se unir novamente para desvendar uma conspiração misteriosa - e inesperadamente pessoal.

O Legado de Jump Street

Não precisávamos de um terceiro Bad Boys. O fato de a Sony Pictures e o produtor Jerry Bruckheimer (que neste ano também traz de volta Top Gun) terem apostado em mais um filme da franquia ilustra a nova fase de Hollywood de capitalizar em cima de nostalgia por propriedades intelectuais do passado, e que geralmente não traz bons resultados. Porém, quando o projeto vem com uma ideia que justifica, analisa e atualiza todos os elementos para sua existência, temos um filme que realmente se torna relevante e necessário: o Marcus e Mike dos dois primeiros Bad Boys são figuras do passado, e o roteiro assinado por Chris Bremner, Peter Craig e Joe Carnahan é excepcional na forma como coloca esses dois dinossauros de uma fase inexistente no complicado mundo moderno.

Os Bad Boys são constantemente questionados sobre sua eficiência e também idade (“Precisamos ser Homens Bons”, ou “Mais pra ‘Bad Old Guys”, dizem alguns dos personagens), em uma estratégia previsível considerando outros grande retornos (Harrison Ford em Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal, Sylvester Stallone em Rocky Balboa), mas que é executada de forma divertida e leve. O fato de Marcus e Mike agora trabalharem com uma equipe mais jovem e diversa (formada por Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton e a ótima Paola Nuñez) também oferece conflitos e piadas divertidas, especialmente pelo método de trabalho que agora troca socos e tiroteios por hacking, drones e planos mais elaborados. O texto realmente deve muito à paródia brilhante dos dois Anjos da Lei em cima de filmes do gênero, já que este Bad Boys Para Sempre não tem medo de abraçar a metalinguagem e reconhecer seu próprio ridículo em diversos momentos.

Não só eficiente na forma como lida com a atualização da história e seus personagens, o roteiro do trio ainda tem - pasmem - uma ótima e coerente história. Enquanto os dois anteriores testavam a paciência por explorar tramas policiais macarrônicas e excessivamente complexas, Bad Boys para Sempre aposta em algo mais pessoal e palpável, trazendo bons antagonistas nas figuras de Kate del Castillo e Jacob Scipio; que revelam-se também personagens bem melhores trabalhados do que qualquer outro vilão da franquia, além de trazerem reviravoltas bem poderosas em torno de seus respectivos passados. Algumas decisões são apressadas, sim, mas o trabalho de roteiro vai além do que precisava.

Respeite o passado, abrace o futuro

Com uma história sólida e bons arcos para seus personagens garantidos, chegamos ao grande atrativo de um filme de Bad Boys: a ação. Esse é o primeiro filme sem contar com Michael Bay na direção, dando espaço para a dupla belga Adil El Arbi e Bilall Fallah, que surpreendem na função. A dupla traz as homenagens ao estilo de Bay ao manter a escala insana e exagerada da ação (vide a ótima perseguição envolvendo motos, vans e um helicóptero), assim como a câmera quase sempre em movimento - principalmente nos momentos de transição e passagem de cena.

Mas Arbi e Bilall vão além da homenagem e oferecem algo ainda melhor: uma evolução. As cores saturadas e coloridas da franquia estão aqui, mas a direção de fotografia de Robrecht Heyvaert aposta em um equilíbrio mais ameno entre os tons de azul e amarelo, resultando em um trabalho mais próximo daquele feito por mestres como Roger Deakins e, principalmente, Bill Pope - fotógrafo da trilogia Matrix e do cineasta Edgar Wright, cujo trabalho de ação (ver Em Ritmo de Fuga) se destaca como uma das inspirações da dupla. Também é ótimo ver um nítido esforço para ter mais sequências envolvendo dublês e efeitos práticos.

E, claro, temos a dupla protagonista formada por Will Smith e Martin Lawrence. Sempre foi divertido ver a interação cheia de troca de farpas, histeria e camaradagem entre os dois, e ambos os atores abraçam a idade e tornam isso um fator crucial na forma de desempenhar seus papéis. É engraçadíssimo ver o timing cômico de Lawrence em ação, assim como ver um Smith mais desbocado e violento (algo que não vemos o ator fazendo mais com tanta frequência). É mesmo o drama pessoal que Mike e Marcus são forçados a enfrentar que torna a experiência tão fascinante, e garante performances genuinamente excelentes de ambos os atores. E eu não poderia deixar de mencionar Joe Pantoliano, que está histérico como o Capitão Howard, e só neste terceiro filme vira um personagem de verdade graças a um monólogo surpreendentemente efetivo.

Pipoca perfeita

Contrariando todas as expectativas, o terceiro Bad Boys surpreende por ser tudo o que um bom filme de ação precisa, e até um pouco mais. A dupla protagonista é carismática e explora um território dramático surpreendentemente convincente, ao passo em que a direção aproveita uma boa história e ótimas cenas de ação. Se continuar desse jeito, eu realmente quero que esses Bad Boys fiquem aí para sempre.

Bad Boys Para Sempre (Bad Boys For Life, EUA - 2020)

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah

Roteiro: Chris Bremner, Peter Craig e Joe Carnahan

Elenco: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Paola Nuñez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, Kate del Castillo

Gênero: Ação, Comédia

Duração: 124 min

https://www.youtube.com/watch?v=ddzymN0IW5c