Crítica | What If...? - 01x01: E Se... a Capitã Carter fosse a Primeira Vingadora?

Dentre todos os títulos que a Marvel Studios apresentou para seu gigantesco catálogo de produções para a TV, What If…? certamente foi a que mais me chamou atenção. Tenho problemas com o lugar comum e o comodismo narrativo/estético do chamado Universo Cinematográfico da Marvel, e tinha esperanças de que ao embarcar no streaming do Disney+, as aventuras da editora - especialmente essa série de animação - trariam novos ares para contos tão fadigados. A julgar pelo primeiro episódio da antologia, acho que precisarei esperar um pouco mais.

A premissa de What If…? É algo que instantaneamente provoca curiosidade entre fãs. Baseando-se em uma linha variante dos próprios quadrinhos, a série de animação apresenta universos alternativos do MCU, explorando mudanças radicais na História e em seus personagens, através de um formato de antologia, com cada episódio se dedicando a uma história curta. O primeiro deles brinca com o universo de Capitão América: O Primeiro Vingador, para imaginar “O que Aconteceria se a Capitã Carter fosse a Primeira Vingadora”, onde é a espiã Peggy Carter (Hayley Atwell) quem toma o soro do Super Soldado para se tornar uma super-heroína em meio a Segunda Guerra Mundial.

E se... Fosse bom?

É uma ideia divertida, e que a equipe do diretor Bryan Andrews certamente aproveita na hora de mostrar as habilidades da protagonista. Ver Carter com seu traje esbanjando a bandeira da Inglaterra enquanto esmaga nazistas e tanques com o escudo de Vibranium é certamente o grande destaque do episódio de 30 minutos (ainda que seja impossível não lembrar da Mulher-Maravilha quando ela apanha uma espada...), assim como a personalidade divertida que Atwell é capaz de preservar em sua performance vocal; especialmente no maravilhamento da protagonista ao perceber seus poderes, uma característica que infelizmente encontra-se tão ausente em histórias do gênero atualmente.

O problema é que, mesmo para uma história variante curta e de pretensões bem controladas, What If…? É extremamente superficial. O roteiro de A.C. Bradley é rápido demais na progressão da história (há duas sequências de montagens vagas e sem brilho), aposta demais em frases prontas e parece determinado a, o tempo todo, oferecer trocadilhos e referências aos filmes do MCU (eu cansei de ouvir alguém falando sobre aprender a dançar nesse espaço curto de tempo). Também é muito bizarro ver o conceito da armadura do Homem de Ferro sendo reaproveitada no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas agora em uma versão péssima e mal dublada de um Steve Rogers completamente sem carisma ou personalidade - ainda que, no papel, o conceito de ter Carter e uma armadura metálica juntos seja bem interessante. Em suma: é difícil se importar com qualquer coisa que acontece aqui, já que o próprio roteiro parece enxergar os acontecimentos aqui como um mero elemento bônus.

Pessoalmente, também não fui um grande fã do traço da animação. Ao tentar ficar com a estética graciosa e nostálgica para leitores de quadrinhos do 2D, mas também manter um pé no futuro com o 3D, What If…? É uma renderização visual estranha e genérica, que acabou me lembrando os terríveis motion comics (uma animação em 3D de quadrinhos a mão) que já tive o desprazer de ver no passado; vide o pavoroso Watchmen: Motion Comics lançado em 2009, fujam se um dia ele cruzar seus caminhos. Gosto da maneira como a luz é aproveitada para criar tomadas cinematográficas e coloridas (algo que sem dúvida é mais vibrante do que as fotografias acizentadas do MCU), mas é apenas um elemento positivo em meio a uma técnica de animação decepcionante.

What If…? certamente traz um potencial divertido para sacudir as estruturas do MCU, mas a julgar por esse primeiro episódio, talvez sejam ideias apenas boas no papel ou em uma conversa de bar. Sem muita profundidade narrativa ou estética, talvez seja o começo mais fraco de uma nova série do MCU até agora. Resta torcer para que as próximas semanas tragam narrativas mais caprichadas.

What If...? - 01x01: E Se... a Capitã Carter fosse a Primeira Vingadora? (What If... Captain Carter were the First Avenger?, EUA - 2021)

Showrunner: A.C. Bradley

Direção: Bryan Andrews

Roteiro: A.C. Bradley

Elenco: Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Josh Keaton, Dominic Cooper, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner, Toby Jones, Stanley Tucci, Bradley Whitford, Sebastian Stan, Ross Marquand

Gênero: Aventura

Streaming: Disney+

Duração: 30 min

Clique aqui para acessar o Guia de Episódios

Crítica | Mare of Easttown - A nova obra-prima da HBO

Poucas apostas são tão seguras quanto a combinação de HBO e histórias de mistério. Basta lembrar do recente reboot dark do advogado Perry Mason, a instigante minissérie The Night Of ou a excepcional antologia policial de True Detective; pra citar apenas algumas das obras dos últimos anos. Nos primeiros meses de 2021, a emissora segue essa cartada de sucessos de alta qualidade com mais uma história envolvente no gênero com Mare of Easttown, que pode não ser a obra mais revolucionária da televisão - mas certamente é uma das mais bem construídas de 2021.

A trama começa como todo bom mistério: somos apresentados a uma cidadezinha cheia de segredos e figurinhas peculiares em cada canto de sua infraestrutura: Easttown, na Pensilvânia. No centro da narrativa, temos a investigadora Mare Sheehan (Kate Winslet), que na tradição das melhores histórias de detetives, tem mais problemas para manter a vida pessoal em pé do que encontrar assassinos. A história começa quando o assassinato de uma jovem choca a cidade, colocando Mare ao lado de um jovem agente do FBI (Evan Peters) para tentar encontrar o culpado.

O bom e velho whodunit

O famoso whodunit, por assim dizer. Uma clássica variante do gênero policial que se dedica a tentar encontrar quem foi o responsável por um crime ou assassinato. É uma fórmula sem erro, e que vem entregando grandes obras desde os primórdios da literatura mundial. O roteirista e showrunner Brad Ingelsby sabe bem das regras do gênero, e faz com que os 7 episódios de Mare of Easttown sejam repletos de reviravoltas surpreendentes, pistas instigantes e uma narrativa que, a cada hora avançada, parece ser capaz de trilhar qualquer caminho, e atinge uma conclusão simplesmente inimaginável; e esse é o melhor tipo das histórias whodunit.

Mas o que separa essas histórias umas das outras é mesmo seu trabalho com os personagens. Ainda que Ingeslby seja muito eficiente na condução do mistério e da investigação central, o drama envolvendo os traumas de Mare, a complicada relação com sua mãe (uma Jean Smart excepcional), a filha (Angourie Rice) e praticamente todos aqueles com quem compartilha a mesa de jantar são o ápice dramático da série. Ingeslby aposta em intrigas de família espinhosas e difíceis de se abordar, desde suicídio, gravidez precoce, depressão e outros temas complexos.

A própria Mare de Kate Winslet é uma protagonista extremamente difícil de se acompanhar, dada sua amargura, pessimismo e às vezes uma grosseria indesculpável. Mas é graças à brilhante performance de Winslet, que é capaz de apresentar diferentes facetas de Mare, e também do texto de Ingelsby, que a cada episódio vai se aprofundando no trauma da protagonista e esboçando um belo caminho para desenvolvê-la e deixá-la em um ponto mais digno - seja pela relação com suas familiares, a presença do charmoso personagem de Guy Pearce ou a divertidíssima dinâmica buddy cop com o simpático investigador vivido por Evan Peters. É uma metamorfose realmente belíssima de se ver desabrochando, que termina em uma imagem absolutamente maravilhosa no fim das 7 horas; tão maravilhosa que eu espero que a HBO resista à tentação de transformar esta minissérie perfeitinha em uma série com múltiplas temporadas.

Maravilha de Easttown

E com tantos elogios para o roteiro Brad Ingeslby, não posso deixar de falar da direção de Craig Zobel. Responsável pelo mediano A Caça no último ano, Zobel dirige todos os 7 episódios da minissérie com domínio técnico e narrativo invejáveis: ao mesmo tempo em que é capaz de abraçar a sensibilidade necessária para lidar com o drama, especialmente nas cenas envolvendo Mare e sua melhor amiga Lorraine (Julianne Nicholson, no papel coadjuvante mais difícil da série), Zobel também é hábil no suspense. O quinto episódio da série traz uma das cenas de perseguição mais assustadoras no gênero desde que Jodie Foster caçou o Bufalo Bill em O Silêncio dos Inocentes, começando com uma ação devastadora para mergulhar o espectador em uma atmosfera de suspense inquieta - que também acompanha alguns dos cliffhangers mais

Mare of Easttown representa o melhor da televisão contemporânea. Através de personagens fortes, uma trama imprevisível e a brilhante performance central de Kate Winslet, a HBO alcança uma de suas obras mais notáveis nos últimos anos, com diversos elementos cinematográficos para atingir uma verdadeira obra de arte. Seja no cinema ou na TV, 2021 tem um de seus ápices aqui.

Mare of Easttown (EUA, 2021)

Showrunner: Brad Ingelsby

Direção: Craig Zobel

Roteiro: Brad Ingelsby

Elenco: Kate Winslet, Jean Smart, Evan Peters, Angourie Rice, Julianne Nicholson, David Denman, Neal Huff, Guy Pearce, Cailee Speaney, John Douglas Thompson, Joe Tippett, Sosie Bacon

Gênero: Drama, Suspense

Emissora: HBO

Episódios: 7

Duração: 1h

https://www.youtube.com/watch?v=bm7RmpzCeyk

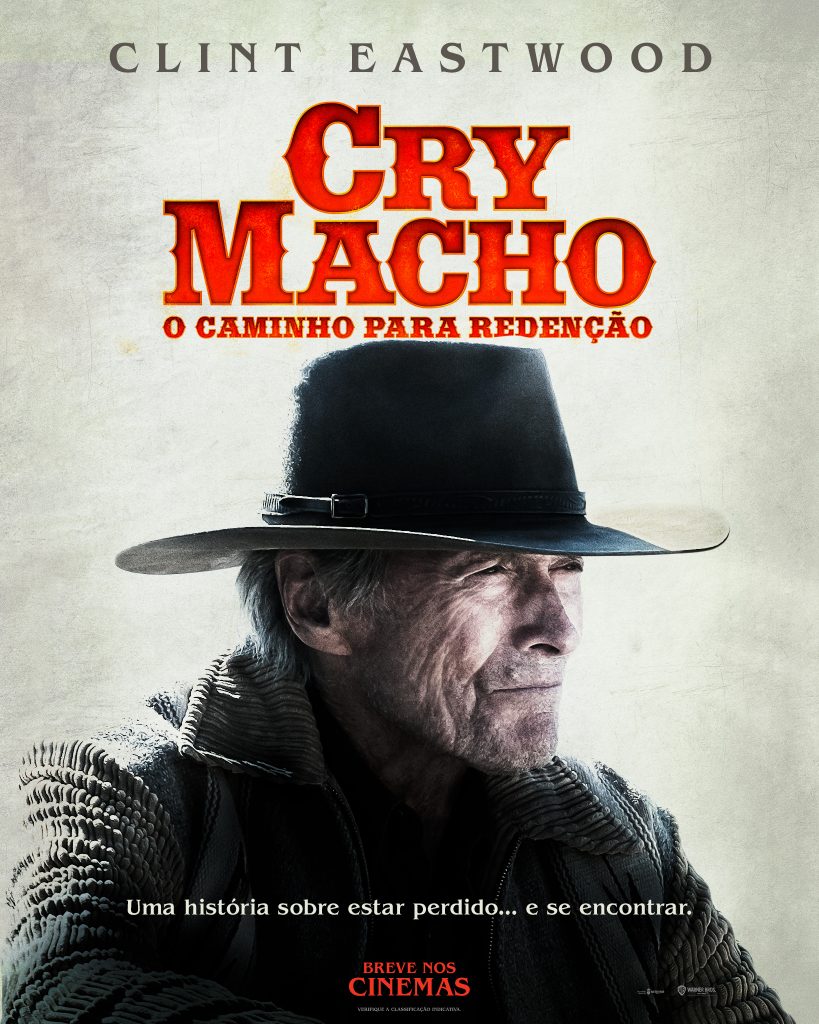

Aos 91 anos, Clint Eastwood estrela trailer de Cry Macho: O Caminho para Redenção

A Warner Bros divulgou nesta quinta-feira (05) o primeiro trailer oficial de Cry Macho: O Caminho para Redenção, novo filme dirigido e estrelado por Clint Eastwood, que está a todo vapor em seus 91 anos de idade!

Confira abaixo, assim como o primeiro pôster.

https://www.youtube.com/watch?v=kN3Am38GWHo

Cry Macho: O Caminho para Redenção estreia nos cinemas em 16 de setembro. Nos EUA, o filme também estará disponível na HBO Max.

Crítica | O Esquadrão Suicida - A DC reescreve sua História

Eu me lembro perfeitamente bem da imensa decepção causada por Esquadrão Suicida após aquela primeira sessão de exibição. Uma decepção que só foi exacerbada pela promessa enorme do material publicitário do filme, que acabou sendo, ironicamente, uma das causas de seu fracasso colossal. Em meio a pós produção do projeto, o filme mais dark de David Ayer foi transformado - após a recepção positiva do alegre primeiro trailer - em uma aberração que flertava com elementos cômicos, coloridos e algo que parece ter saído da MTV dos anos 80 - no pior sentido da coisa. Mais um caso da famosa interferência criativa dos estúdios.

Corta para anos depois, com um cineasta demitido pela Disney e um certo Palhaço do Crime fazendo 1 bilhão de dólares sozinho nas bilheterias, e o grupo de supervilões dos quadrinhos da DC ganha uma bizarra segunda chance nas telas. Difícil chamar de sequência, tampouco de reboot. O que James Gunn faz com o seu apropriadamente entitulado O Esquadrão Suicida é quase como Zack Snyder fez com seu recente novo corte de Liga da Justiça no HBO Max: é uma forma de se reescrever a própria história.

Apesar de não ser necessariamente relacionado ao filme de 2016, não machuca posicioná-lo nesse mesmo universo. Dessa forma, a trama do filme não perde tempo a rapidamente explicar o que é a Força Tarefa-X da durona Amanda Waller (Viola Davis), que reúne mais um time de vilões encarcerados para realizar uma missão secreta que, provavelmente, acarretará na morte de todos da equipe. A tarefa em questão envolve mandar o grupo composto pelos peculiares Arlequina (Margot Robbie), Sanguinário (Idris Elba), Pacificador (John Cena), Caça-Ratos 2 (Daniela Melchior), Tubarão Rei (Sylvester Stallone) e Bolinha (David Dastmalchian) para uma queima de arquivo intergaláctica em uma ilha na América do Sul que acaba de ser tomada por um regime ditatorial.

Segunda chance para O Esquadrão Suicida

Além de ser uma segunda chance para a franquia (e de seus protagonistas em busca de redenção, de certa forma), este O Esquadrão Suicida também é uma certa forma de redimir James Gunn. Após fazer alguns dos mais autorais filmes na máquina da Marvel Studios com os dois Guardiões da Galáxia, Gunn foi demitido pela Disney após uma polêmica envolvendo tweets antigos do cineasta. A Warner Bros, em busca de um sucesso para sua marca da DC, apostou em Gunn e colocou O Esquadrão Suicida em suas mãos, dando completa liberdade criativa - que está bem presente na tela, com toda a certeza.

No final das contas, Gunn ainda conseguiu seu emprego em Guardiões da Galáxia 3 de volta, mas toda essa confusão acabou rendendo este filme maluco, imprevisível e absolutamente arrebatador que é O Esquadrão Suicida. Por mais que eu goste de ambos os filmes dos Guardiões, sempre senti que Gunn precisava se conter dentro do modelo de filme familiar PG-13 da Disney. Não aqui. Com uma classificação para Maiores, o filme da DC se diverte com uma carnificina brutal (mas cartunesca) e elementos gore verdadeiramente grotescos, assim como diálogos que parecem dar toda a voz que Gunn tentava colocar para fora no MCU; ainda mais por se tratar de uma história protagonizada pelos caras maus, com figuras realmente detestáveis e desprezíveis.

Mas o grande charme do trabalho de Gunn no roteiro é sua capacidade de oferecer arcos dramáticos sólidos à maioria deles. Seja no dilema do Sanguinário para aprender a se tornar um líder ou superar um medo bem específico, a dificuldade do Tubarão Rei em fazer amigos, o trauma digno de Psicose do absolutamente ridículo Bolinha ou a Arlequina tentando descobrir o que diabos fazer com uma lança, todas essas linhas são bem utilizadas dentro da trama geral; além de renderem infinitas munições de piadas sujas e sem freio algum.

Os Velhos e os Novos

Este novo filme ainda consegue um bom aproveitamento de algumas das figuras que estavam no filme de Ayer. O Rick Flag de Joel Kinnaman, mesmo sem o óbvio arco amoroso do original, é muito mais envolvente e simpatizante como o líder do grupo, e mesmo que tenha um tempo de tela bem menor, o Capitão Bumerangue de Jai Courtney garante uma boa presença. Mas é mesmo a Arlequina de Margot Robbie que ganha mais destaque dentro dos nomes “veteranos" do grupo, mostrando-se ainda bem confortável no papel - e protagonizando aquela que, talvez, seja a melhor e mais florida cena de ação de todo o filme.

Mas o que realmente faz O Esquadrão Suicida brilhar são os novos nomes. A disputa de egos entre o durão Idris Elba e o fanfarrão John Cena é um deleite de se assistir, especialmente pelo timing cômico de Cena como um “herói" que claramente confunde paz com o fascismo, ao passo em que Elba nunca se esforça para ser agradável ou alguém “admirável”, mas seu arco o leva justamente para esse caminho. Sylvester Stallone empresta sua voz para o adorável e abobalhado Tubarão Rei, que rende as melhores piadas do filme, mas a grande surpresa é mesmo a atriz portuguesa Daniela Melchior, que faz de sua Caça-Ratos 2 o elo mais emocionante do projeto, além de apresentar um carisma que rivaliza com o de Robbie e sua Arlequina.

Com peças de tabuleiro tão fascinantes, James Gunn escolhe o tipo de trama que é mais apropriado para um filme do Esquadrão Suicida, e que remete a filmes de ação da década de 70 e 80. A ideia de um país sul-americano sob as mãos de um ditador é bem mais apropriada do que uma bruxa ancestral no primeiro filme, mas infelizmente Gunn não oferece o mesmo capricho para esses personagens vilanescos que parecem ter saído do primeiro longa de Os Mercenários: vilões militares sem qualquer característica interessante, nem mesmo com a presença de Alice Braga para contrapô-los. Ainda bem que o roteiro nos leva para uma virada digna de um filme de ficção científica B envolvendo uma ameaça monstruosa que vai deixar os fãs de quadrinhos muito felizes - e eu como fã de kaijus e ficção científica fiquei bastante satisfeito, principalmente pelos elementos de horror.

Gibi saltando da tela

Dentro da Marvel, James Gunn foi responsável por trazer algumas das composições visuais mais criativas e elaboradas daquele universo marcado pela monotonia cinzenta. Com O Esquadrão Suicida, ele experimenta novas técnicas ao lado do diretor de fotografia Henry Abraham: desde o primeiro minuto de projeção, quando usa uma inversão de eixo em ponta cabeça para enquadrar o reflexo do personagem de Michael Rooker em uma poça de água, já sendo capaz de simbolizar esse “mundo invertido” em que o espectador entrará, tal como “mudar a perspectiva” em relação ao Esquadrão Suicida para os novos espectadores.

Gunn e Abraham adotam uma paleta de cores bem quente e colorida para o restante da produção, se divertindo com elementos mais sujos na cena em que os protagonistas visitam um bar, ou - em um dos meus preferidos - quando a luta entre dois personagens é vista inteiramente pelo reflexo do capacete do Pacificador. Toda a energia do texto de James Gunn se traduz na imagem de forma inventiva e estimulante, assim como a narrativa não-linear que funciona para justificar algumas “muletas” do roteiro e a bela trilha sonora incidental que Gunn equilibra com as ótimas composições originais de John Murphy.

Sendo um filme essencialmente de quadrinhos sem vergonha alguma, O Esquadrão Suicida é um dos maiores acertos da DC nos últimos anos. Poucas vezes vi um diretor com tamanha liberdade em um filme de estúdio desse porte, e me encontrei encantando constantemente com esses personagens coloridos, ridículos e fascinantes.

Que James Gunn continue achando mais espaço para ser ele mesmo.

O Esquadrão Suicida (The Suicide Squad, EUA - 2021)

Direção: James Gunn

Roteiro: James Gunn

Elenco: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Daniela Melchior, Sylvester Stallone, David Dastmalchian, Viola Davis, Joel Kinnaman, Peter Capaldi, Jai Courtney, Flula Borg, Nathan Fillion, Michael Rooker, Pete Davidson, Sean Gunn, Alice Braga, Storm Reid, Jennifer Holland, Taika Waititi

Gênero: Ação, Comédia

Duração: 132 min

https://www.youtube.com/watch?v=h6bWwRCtg28

Crítica | The Flight Attendant: 1ª Temporada - A Comissária que Sabia Demais

É difícil fazer um bom mistério, ainda que seja muito fácil se interessar por algum, dada a natureza humana da curiosidade em torno do desconhecido. Alfred Hitchcock talvez tenha sido o grande mestre desse tipo de narrativa, tanto que seus grandes clássicos permanecem atuais e de muito fácil acesso para o público moderno. Ainda assim, é divertido encontrar as raras ocasiões onde uma obra contemporânea consegue aprender com os feitos do passado e criar algo novo. É o caso de The Flight Attendant, uma as produções originais do HBO Max.

A trama da primeira temporada começa de um ponto de partida digno das obras do Mestre do Suspense: a pessoa errada na hora errada. Conhecemos a comissária de bordo Cassie Bowden (Kaley Cuoco), uma jovem desequilibrada e baladeira, que acaba passando a noite com um de seus passageiros, o charmoso milionário Alex Sokolov (Michiel Huisman) após o desembarque em Bangcoc. Quando ela acorda sem memória ao lado do rapaz brutalmente assassinado, Cassie acaba em uma espiral para tentar descobrir o que aconteceu, ao passo em que luta para proteger sua própria vida.

Frenesi

Tal como O Homem que Sabia Demais e, principalmente, Intriga Internacional, o charme de The Flight Attendant está na comédia de situações. Uma comédia de cunho bem dark e irreverente, claro, mas que mantém o interesse do espectador justamente pelos absurdos - e pelo fator modernizante em relação a esses títulos. Se Cary Grant era um sujeito correto e perfeccionista antes de ser forçado a se tornar um espião, a Cassie de Kaley Cuoco é o mais distante que poderíamos esperar de uma protagonista desse tipo de história; e esse é um dos grandes motivos para o sucesso da trama, já que o mistério em si é bem básico.

E como falamos da presença protagonista de Cassie, é preciso falar de Kaley Cuoco. Pessoalmente, nunca fui um fã de The Big Bang Theory e passei longe de praticamente todos os episódios da série, não tendo muito contato com os dotes de Cuoco. Dito isso, a série da HBO Max é uma revelação: a atriz é extremamente carismática e divertida, balançando as inseguranças de Cassie com seu narcisismo auto-destrutivo que serve como um deturpado escudo para protegê-la de seus defeitos. Na performance de Cuoco, Cassie é engraçada e imprevisível, além de garantir também excelentes momentos quando a história trilha por caminhos mais dramáticos.

Cuoco também se beneficia daquele que talvez seja o melhor elemento da série toda: o palácio mental, que se revela uma solução elegante e criativa para se lidar com exposição e conflitos internos. Em um livro, a narração facilita o recurso de um protagonista conversar consigo mesmo, mas na forma audiovisual, a equipe do showrunner Steve Yockey elabora essas cenas em que Cassie conversa com uma versão imaginária do morto Alex: uma forma elegante de lidar com o desenvolvimento interno da própria personagem, além de manter o carismático Michiel Huisman em cena mesmo após sua morte.

Técnica Sem Escalas

Tais cenas no palácio mental também trazem à tona o magistral trabalho técnico da série. Além da fotografia vibrante que aproveita o melhor das ruas e ambientes de cidades como Nova York, Roma e Bangcoc, a série se sobressai ao usar a luz e os adereços para expandir o conhecimento do espectador acerca de Cassie. Por exemplo, em momentos de tensão ou dúvida da personagem em seu palácio mental, as luzes reagem de forma diegética a seu estado de forma quase surrealista - e realmente admiro como a equipe de design de produção decora essas cenas com pistas e elementos importantes, como uma árvore de Natal montada a partir de garrafas de vodca vazias ou a seqüência em que os corredores de um hotel começam a girar, remetendo a cenas de A Origem de Christopher Nolan. Plasticamente, um grande triunfo e que ajuda a elevar a série, já que o mistério central realmente não é o grande atrativo.

Mas se há um nome dos bastidores que realmente precisa de um grande spotlight sobre sua talentosa cabeça é o compositor Blake Neely. Por anos responsável por dar vozes musicais às principais séries da DC na CW (um ofício realizado com competência, diga-se de passagem), Neely oferece um trabalho realmente impressionante ao se apoiar em um jazz cartunesco e que, novamente, remete às colaborações de Alfred Hitchcock com o genial Bernard Hermann. Desde o excelente tema de abertura (eu desafio alguém a apertar o Skip durante esses créditos lindíssimos que também deixariam Saul Bass orgulhoso) até as mais malucas reviravoltas e situações, a trilha sonora de Blake Neely é um dos mais trabalhos mais inspirados que já ouvi em qualquer série recentemente.

Os deméritos da série encontram-se justamente em sua necessidade de estar no formato televisivo: tudo o que não envolve a protagonista Cassie parece deslocado, e não chama tanta a atenção. Seja a subtrama inconclusiva envolvendo a veterana comissária de bordo vivida por Rosie Perez se metendo com espiões norte-coreanos ou o próprio arco dos antagonistas genéricos por trás da morte de Alex (mas aqui, ao menos, temos a excelente Michelle Gomez em um papel que merece mais destaque no futuro), parece só uma distração para que a comissária de bordo central não resolva o mistério mais rápido.

Com 8 episódios que se movem de forma ágil, dinâmica e até em telas divididas, The Flight Attendant é um perfeito entretenimento. Traz a dose perfeita de novelesco e pulp, mas se beneficia das referências certeiras a Alfred Hitchcock e uma performance magnética de Kaley Cuoco. Por mais que eu não faça ideia de como uma segunda temporada poderia agregar à história, considerem-me embarcado.

The Flight Attendant - 1ª Temporada (EUA, 2020)

Showrunner: Steve Yockey

Direção: Susanna Fogel, Marcos Siega, Batan Silva, John Strickland, Tom Vaughan, Glen Winter, Silver Tree

Roteiro: Steve Yockey, Ryan Jennifer Jones, Ticona S. Joy, Meredith Lavender, Jess Meyer, Marcie Ulin, Ian Weinreich, baseado na obra de Christopher A. Bohjalian

Elenco: Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Zozia Mamet, T.R. Knight, Michelle Gomez, Rosie Perez, Griffin Matthews, Colin Woodell

Streaming: HBO Max

Gênero: Suspense, Comédia

Episódios: 8

Duração: 40 min

https://www.youtube.com/watch?v=GAY1bfWIsxw

Crítica | Era Uma Vez em Hollywood - Uma novelização sensacional!

Não há dúvidas de que Quentin Tarantino é um dos melhores e mais influentes cineastas de sua geração. Ainda que um mago com a câmera, a marca definitiva do diretor certamente está mais voltada para a escrita, função que lhe garantiu dois Oscars de Melhor Roteiro Original - por Pulp Fiction: Tempo de Violência, ao lado de Roger Avery, e o faroeste Django Livre. Justamente por isso, não é uma surpresa ver seu nome agora associado ao lançamento de um livro.

E no melhor estilo Tarantino, claro que sua primeira investida literária é justamente uma novelização de um de seus filmes; no caso, seu recente Era Uma Vez Em Hollywood. Pode parecer novidade para os mais jovens, mas o lançamento de livros que recontavam e expandiam a trama de filmes inéditos era muito comum nas décadas de 60 e 70, e até mesmo em décadas recentes; eu mesmo lembro-me de ter lido uma sobre Homem-Aranha 3 em 2007, durante a época do filme.

Mas o que Tarantino faz com seu formato de romance para Era Uma Vez em Hollywood é bem diferente do que a maioria pode esperar. O livro segue os principais eventos do filme de 2019, sim, mas de maneira bem mais dinâmica e alternativa: acompanhamos o cotidiano do ator decadente Rick Dalton, seu dublê misterioso Cliff Booth, a radiante Sharon Tate e também algumas desventuras envolvendo Charles Manson e as garotas de sua “Família”, mas com diversas passagens e detalhes que ou expandem detalhes de seus respectivos passados ou algumas espiadas em seus futuros.

E é certamente um tipo de livro que assume que o leitor está familiarizado com o filme. Nem todas as cenas estão lá, e alguns momentos icônicos (como o memorável final envolvendo o confronto com a Família Manson) são passados brevemente por algumas linhas de diálogo no meio do livro, apenas para que Tarantino discorra brevemente sobre os acontecimentos posteriores envolvendo a carreira de Rick Dalton. É uma narrativa sinuosa e que salta para lá e para cá no tempo, o que não deixa de ser uma das características mais fortes da filmografia de seu autor.

Da mesma forma como acontece no filme, também temos as metalinguagens maravilhosas. Em diversos momentos, o narrador do livro acaba discorrendo sobre opiniões pessoais em relação a atores, atrizes e cineastas da época, gastando uns bons parágrafos para ilustrar o brilhantismo da direção de Roman Polanski em O Bebê de Rosemary ou a longa jornada sobre como Cliff Booth se tornou um dos grandes fãs de Akira Kurosawa. De forma similar, alguns capítulos são inteiramente dedicados e lidos do ponto de vista de personagens no seriado em que Rick Dalton atua, o que ajuda a replicar o efeito de camadas de história do filme - e jogar o leitor literalmente na mente de seus protagonistas. Ou seja, é um prato cheio para qualquer cinéfilo e admiradores de cultura pop.

Falando no dublê que ganhou as feições de Brad Pitt no filme de 2019, Cliff Booth certamente é um dos grandes destaques da versão em papel. Além de ganhar essas anedotas cinéfilas que só ajudam a tornar o personagem tridimensional mais rico (quem diria que Cliff seria um grande admirador de cinema sueco?), Tarantino gasta diversos capítulos explorando seu passado, como o primeiro encontro com Rick, sua violenta trajetória pela Segunda Guerra Mundial, a chegada da feroz pitbull Brandy em sua vida e, claro, o enigmático episódio envolvendo sua esposa - que não é nem de longe tão ambíguo aqui quanto foi no filme.

Sobre a linguagem, infelizmente não pude ler em seu idioma original, mas o descontentamento passou após algumas meras linhas. A tradução da Intrínseca é absolutamente fenomenal, preservando gírias da época, modos de linguagem, títulos de filmes e uma vulgaridade obscena em seus discursos e palavrões que nem mesmo as legendas de cinema mais audaciosas ousariam apresentar. Um trabalho realmente notável e que só tornou a experiência mais genuína.

Para fãs de Quentin Tarantino e de cinema em geral, a novelização de Era Uma Vez em Hollywood é uma leitura obrigatória. Tanto para conhecer mais sobre os personagens carismáticos e o universo cinéfilo da década de 60, é uma viagem tão gostosa e aproveitável quanto a do filme, e que certamente ajudará o leitor a descobrir um leque ainda maior de referências e acontecimentos; tanto sobre a história do filme e seus personagens quanto da Hollywood daquele período.

Seria demais pedir para Tarantino adaptar este livro para as telas agora?

Era Uma Vez em Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, EUA – 2021)

Autor: Quentin Tarantino

Editora: Intrínseca

Edição: 1ª edição de 2021

Gênero: Romance, cinema

Páginas: 559

https://www.youtube.com/watch?v=RkvA-nZuNmY

Crítica | Viúva Negra - O que importa é a família

Já faz 11 anos desde que a Viúva Negra de Scarlett Johansson, uma das mais significativas heroínas do Universo Cinematográfico Marvel, fez sua primeira aparição nas telas em Homem de Ferro 2, em um agora longíquo 2010. Em um posto de coadjuvante ao lado de Capitão América e diversos outros membros dos Vingadores, só agora a espiã da SHIELD tem um filme solo para chamar de seu, e ironicamente chega após a morte de sua personagem em Vingadores: Ultimato.

Mas o lado mais irônico nessa jornada toda da Viúva Negra às telas talvez seja o fato de que, em seu próprio filme, Natasha Romanoff é um dos elementos menos interessantes. Afinal, ainda que o longa de Cate Shortland seja sobre a Viúva Negra, parece estar muito mais interessado em “outras" Viúvas Negras de seu pequeno universo - uma decisão que, sinceramente, não é inteiramente ruim.

A trama do filme posiciona-o como um prelúdio, ambientando-se entre os eventos de Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita, onde uma foragida Natasha (Johansson) se esconde pela Europa enquanto o governo americano exige sua prisão. Em meio às escapadas, ela é perseguida por um misterioso vilão conhecido como Treinador, um remanescente do programa que a treinou, e o ataque a força a retomar contato com sua antiga família russa - incluindo a irmã, Yelena (Florence Pugh), o pai, Guardião Vermelho (David Harbour) e a mãe, Melina (Rachel Weisz).

Viúva Negra - Casos de Família

Prelúdios são sempre complicados de se acertar, afinal, sabemos que determinado personagem vai sobreviver aos eventos demonstrados. No caso da Viúva Negra, é ainda mais delicado, já que vimos sua morte em cena durante os eventos de Vingadores: Ultimato. Dito isso, é curioso que o roteiro de Eric Pearson opte por não ir para o caminho tradicional de um filme de origem, evitando mostrar o treinamento de Natasha e sua transformação na personagem titular - algo que aé bem resolvido pela maravilhosa sequência de créditos de abertura ao som de um cover de "Smells Like Teen Spirit”.

A decisão de Pearson é basicamente apresentar uma aventura isolada da Viúva Negra, cujos riscos e proporções são limitados a seu próprio universo - um alento após toda a grandiloquência repetitiva que prende os universos cinematográficos. Nesse quesito, e especialmente durante as cenas baseadas nas relações familiares, é um grande acerto. A dinâmica delicada de Natasha com sua irmã mais nova funciona perfeitamente, assim como a performance exagerada de David Harbour como a versão soviética do Capitão América, que sempre eclipsa o presente com seus delírios saudosistas da Guerra Fria. Um contraponto divertido e que, sem precisar apelar para o conhecido senso de humor besta do MCU, realmente é capaz de entreter, e até mesmo comover.

É quase simbólico que, durante uma cena em que Natasha está se sentada à mesa com toda a família reunida pela primeira vez em anos, a protagonista tente se manter focada no plano e na missão que pretendem desempenhar no grande terceiro ato da produção. Tudo isso para cada tentativa sua de avançar seja interrompida por comentários dos demais integrantes, como postura na mesa, glórias do passado e tudo o que esperaríamos ver em algo como Os Incríveis; e muito se deve à ótima performance de Pugh. A missão do filme realmente não é tão interessante, e como já diria Dom Toretto, é tudo sobre a família.

Voltando ao clichê

Meus problemas com Viúva Negra começam quando o filme insiste em se assemelhar às outras produções do MCU. Em seu primeiro grande trabalho em Hollywood, a australiana Cate Shortland mostra-se elegante na criação de composições que envolvam mais a dinâmica dramática (apoiando-se bastante no estilo de obras como The Americans e a franquia Bourne, com suas câmeras inquietas), mas que infelizmente não se traduz na ação e todos os elementos de blockbuster da produção.

Apesar de bem coreografadas e em alguns momentos, até fotografadas de forma vibrante por Gabriel Beristain, com destaque para a coloração verde durante a primeira aparição do Treinador em uma ponte, as lutas corporais são excessivamente editadas e carecem de uma motivação forte por trás. Basta observar o primeiro encontro entre Natasha e Yelena, que se dá através de um combate sem sentido, como se fosse uma obrigação textual que naquele momento precisamos ter uma cena de luta. É até triste ver um vilão como o Treinador, que tem a habilidade de simular movimentos, ser desperdiçado como um simples capanga, sem nada de interessante a apresentar em quesitos estéticos.

O pior vem mesmo no ato final, quando a missão de Natasha atinge algo de uma escala digna dos Guardiões da Galáxia, onde a estética mais realista e crua do primeiro ato entra em colisão com efeitos visuais preguiçosos, aparentemente mal finalizados e que se parecem com só mais um filme do gênero - o mesmíssimo problema enfrentado por Capitão América: O Soldado Invernal, com direito a grandes cruzadores caindo do céu. E apesar de ser um grande fã do estilo buldogue de Ray Winstone, sua presença como vilão principal aqui rende uma resolução bem decepcionante, ainda mais com toda a construção do roteiro em torno da misteriosa Sala Vermelha e suas ocupantes.

No fim, sinto que não sei muito mais sobre a Viúva Negra do que já sabia nos filmes anteriores (ela ser uma fã de 007 Contra o Foguete da Morte foi um barato). Mas definitivamente o resultado final foi muito melhor do que eu poderia antecipar, e estou bem mais interessado em saber para onde a história da personagem de Florence Pugh irá, do que para o que aconteceu no passado de Natasha Romanoff.

Viúva Negra (Black Widow, EUA - 2021)

Direção: Cate Shortland

Roteiro: Eric Pearson, argumento de Jac Schaeffer e Ned Benson

Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Ray Winstone, Olga Kurylenko, O-T Fagbenle, William Hurt, Ever Anderson, Violet McGraw

Gênero: Aventura

Duração: 133 min

https://www.youtube.com/watch?v=Gm3o0bfGP3g

Crítica | Velozes & Furiosos 9 - Maior, mais ridículo e ainda divertido

É quase obsceno olhar para o título de um filme e vê-lo acompanhado de um 9. Imediatamente me faz pensar em paródias como Anjos da Lei e Todo Mundo em Pânico, que brincavam com o conceito de sequências infinitas, mas uma propriedade como Velozes & Furiosos já vem há uma década jogando o conceito de ridículo para o alto, fazendo dele seu trunfo absoluto - desde que Vin Diesel e companhia decidiram que aventuras espalhafatosas eram mais interessantes do que rachas automobilísticos e roubos de aparelhos de DVD.

O que nos leva a este Velozes & Furiosos 9 (economicamente entitulado de F9 no original), que segue investindo na construção de uma mitologia épica e melodramática, ao mesmo tempo em que parece se tornar cada vez mais auto-consciente de seus absurdos. É uma decisão que aproveita o melhor e o pior dessa proposta.

A trama do filme segue Dom Toretto (Diesel) levando uma vida normal ao lado de Letty (Michelle Rodriguez) e seu filho pequeno, Brian. Ele é forçado a reunir sua equipe de Furiosos mais uma vez quando o misterioso Sr. Ninguém (Kurt Russell) é traído por um de seus agentes mais letais: Jakob (John Cena), o irmão perdido de Dom que agora trabalha para a hacker Cipher (Charlize Theron) a fim de obter um dispositivo que ameaça a segurança do mundo.

Velozes & Furiosos 9: Família Buscapé

Após oito filmes e um derivado estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham, é de se imaginar o que a Universal aprontaria para a franquia de Diesel. Pela primeira vez em mais de uma década sem o roteirista Chris Morgan (que ajudou a ressuscitar a franquia com o subestimado Desafio em Tóquio), o veterano Justin Lin (que comandou os filmes de 3 a 6) retorna para assumir a direção e co-escrever o filme ao lado do novato Daniel Casey. Como não poderia deixar de ser, esse novo capítulo bate ainda mais forte na tecla da “família”, com a introdução novelesca do irmão de Dom rendendo uma série de flashbacks que, de fato, ajudam a tornar o contexto geral do primeiro filme mais rico - além de garantir um arco competente para o protagonista, que prega a palavra dos laços fraternos, mas tem um irmão de sangue excomungado.

Tal decisão ganha força pelos bons flashbacks (e agradeço a Lin por não apostar em rejuvenescimentos digitais capengas), mas derrapa no quesito de antagonista. Por mais que John Cena seja um ator carismático, não demonstra um peso tão grande nem tão memorável para o grupo de Dom. Pior ainda é a figura do magnata Otto, vivido por um desinteressante Thue Ersted Rasmussen, fazendo o que pode com sua caricatura de Mark Zuckerberg - o diálogo envolvendo personagens de Star Wars é um dos pontos mais vergonhosos de sua construção vilanesca.

Essa reviravolta dramática também é refletida nas intenções maiores do que a vida de Vin Diesel. Além de astro, o ator também tem grande poder sobre as funções de produtor na franquia, e fica nítido que esses filmes precisam de um fator dramático forte. Isso acaba arrastando um tanto a já extensa projeção de 140 minutos, e ainda que seja muito louvável trazer de volta o adorado personagem Han (Sung Kang) de volta dos mortos, a justificativa é tão absurda que acaba tirando o peso de sua introdução; e a presença de Kang infelizmente é pequena demais para causar um impacto positivo.

Enter + Cima + Direita + Direita + Triângulo

Mas o que realmente importa em um filme de Velozes & Furiosos é a ação. Gosto de brincar que a saga de Dom Toretto é o mais próximo que teremos de uma adaptação de Grand Theft Auto nos cinemas, onde cada novo exemplar introduz cheats trapaceiros ainda mais absurdos. E no caso de F9, Lin não traz algo tão embasbacador quanto o tanque de guerra do sexto filme, o assalto ao cofre em Operação Rio ou até mesmo a alucinante perseguição de submarino no anterior.

Porém, o cineasta claramente se diverte com as possibilidades divertidas de uma arma magnética acoplada aos carros dos protagonistas, o que garante a maior parte das maluquices, mas o grande destaque fica para a viagem nada convencional de dois personagens ao espaço sideral; uma cena que vale mais pelas risadas genuínas do que um fator de espetáculo cinematográfico - algo que todas as sequências de ação citadas acima tinham de sobra. Ainda assim, é difícil reclamar de um filme que não tem a menor vergonha em colocar Helen Mirren fazendo drifts enquanto despista policiais em Londres. Nada é impossível no Velozesverso.

No fim, Velozes & Furiosos 9 não oferece muito de inovador para uma franquia que tem se especializado no ridículo. A ação é divertida, ganhando mais força por se tornar cada vez mais autoconsciente em relação ao absurdo de seu universo, mas definitivamente precisa de um asterisco para não se levar a sério demais.

Velozes & Furiosos 9 (F9: The Fast Saga, EUA - 2021)

Direção: Justin Lin

Roteiro: Daniel Casey e Justin Lin

Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Charlize Theron, Kurt Russell, Helen Mirren, Lucas Black, Shad Moss, Vinnie Bennett, JD Pardo, Michael Rooker, Finn Cole

Gênero: Ação

Duração: 143 min

https://www.youtube.com/watch?v=NnDGWyfP7q4

Crítica | Espiral: O Legado de Jogos Mortais - Quero ser David Fincher

Eu talvez seja a pessoa menos apropriada para escrever uma resenha sobre este novo filme. Afinal, com exceção do longíquo e humilde primeiro longa de 2004, não assisti a nenhum dos outros exemplares da gigantesca cinessérie Jogos Mortais, contentando-me em meramente acompanhar a evolução da história através de seus pôsteres muito criativos, que estavam sempre estampados nos lobbies de cinemas na década passada. Na verdade, permita-me mudar de ideia. Talvez eu seja justamente o que Espiral: O Legado de Jogos Mortais precisa, já que o novo filme surge como uma forma de revitalizar e reinventar a franquia de torture porn que ajudou a apresentar o serial killer Jigsaw à Sétima Arte, partindo justamente de uma ideia que seu astro sugeriu ao estúdio.

E o resultado? Ruim posso dizer que não é, mas o resultado não é realmente muito especial.

A trama dedica-se a ser um clássico filme de policial atrás de bandido. Acompanhamos o instável detetive Zeke Banks (Chris Rock), que se vê forçado a investigar uma série de crimes bizarros que remetem ao trabalho do assassino Jigsaw, a quem os personagens constantemente se referem como falecido. Com a ajuda de seu parceiro William Schenck (Max Minghella), Zeke inicia uma jornada que promete expor podres de seu departamento de polícia, chegando até mesmo em seu pai, o aposentado capitão Marcus Banks (Samuel L. Jackson).

Meu interesse neste Espiral era bem mais ligado a eventos de bastidores do que a marca Jogos Mortais em si. Afinal, a franquia já havia experimentado seu filme “de redenção”, onde os irmãos Sprieg tentaram revitalizá-la com Jigsaw em 2017, uma investida que não foi tão impactante quanto seus produtores imaginavam, e que eu pessoalmente deixei passar por desinteresse (e olha que sou um grande fã de O Predestinado). O que chamou minha atenção em Espiral foi a história de que o próprio Chris Rock havia bolado uma ideia original para reinventar a franquia. Em uma época em que comediantes parecem estar tendo um ótimo dedo para terror (vide a virada nas carreiras de Jordan Peele e John Krasinski), foi Rock quem me trouxe para a sessão de Espiral.

E o resultado não vai muito além de um filme desesperado para ser Se7en: Os Sete Crimes Capitais. Idealizado por Rock, o roteiro assinado por Josh Stolberg e Pete Goldfinger segue passo a passo as convenções do gênero policial, desde a dinâmica de parceiros que não conseguem se aceitar até a boa e velha corrida contra o tempo para encontrar vítimas e pistas do caso. Talvez a grande inovação esteja nas motivações que movem o antagonista (que não revelarei para guardar a surpresa, claro), mas que ainda assim não deixam de soar um tanto previsíveis. Todavia, Stolberg e Goldfinger são eficientes em construir uma trama coesa e que tenha bons arcos de personagens, especialmente para o protagonista.

Mas, infelizmente, é Chris Rock quem se revela como um dos pontos mais fracos. Sou fã do comediante e até apreciei sua virada mais dramática na quarta temporada de Fargo, mas na pele de um policial aparentemente durão, a impressão é de que Rock está apenas fazendo uma paródia não intencional de um, às vezes se divertindo um pouco demais nas caras de pânico ou “poses de herói de ação”. Rock só funciona melhor quando temos Samuel L. Jackson em cena, o que infelizmente não é tanto quanto desejaríamos - mas ao menos os realizadores não desperdiçaram a oportunidade de ter Jackson reagindo da melhor forma possível ao ser questionado com a pergunta icônica de “jogar um jogo” com o assassino.

Quanto à direção, Darren Lynn Bousman retorna para o universo de Jigsaw após comandar os filmes 2, 3 e 4. Mesmo não tendo assistido aos outros filmes da franquia, não é difícil identificar os vícios batidos que Bousman traz diretamente dos anos 2000 para o longa: os cortes rápidos, a acelerada de velocidade e aqueles efeitos escandalosos que só funcionavam em videoclipes do Evanescence. Apesar do gore ser bem eficiente e garantir momentos intensos, onde certamente conseguir criar imagens fortes e sequências ágeis (créditos ao diretor de fotografia Jordan Oram, muito mais bem sucedido nas lições aprendidas por Se7en), é um trabalho que acaba superestimando a si próprio.

No fim, Espiral: O Legado de Jogos Mortais é um filme policial competente e que garante alguns caprichos visuais, apesar de seu protagonista equivocado e a sensação de deja vú constante. Como alguém que não é conhecedor de Jogos Mortais, não posso atestar se o resultado aqui é uma revolução dentro da franquia, mas se for… o legado de Jigsaw realmente passava por maus bocados.

Espiral: O Legado de Jogos Mortais (Spiral: From the Book of Saw, EUA - 2021)

Direção: Darren Lynn Bousman

Roteiro: Josh Stolberg e Pete Goldfinger

Elenco: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Dan Petronijevic, Richard Zeppieri, Patrick McManus, Ali Johnson

Gênero: Suspense

Duração: 93 min

https://www.youtube.com/watch?v=MqvrTJ5ugCc

Crítica | Os Caçadores da Arca Perdida - A aventura definitiva

Provavelmente quando muitos cinéfilos ouvem a palavra aventura, imediatamente pensam na figura de Indiana Jones. A criação de George Lucas e Steven Spielberg no final da década de 70, logo após o primeiro ter levado seu amor pelas soap operas e romances espaciais ao cinema com o Star Wars original, nasceu desse desejo similar da dupla em resgatar elementos de seu passado: no caso, as sessões matinês de aventura que os dois cineastas tanto gostavam quanto criança.

A aventura de gênero Swashbuckler, ou "herói de capa e espada", muito presente nos antigos serials e revistinhas pulp. É até curioso quando traçamos um paralelo com o cinema contemporâneo, onde cineastas como J.J. Abrams ou os irmãos Duffer, de Stranger Things, sempre miram no passado e na nostalgia para contar novas histórias, e justamente naquelas iniciadas por Lucas e Spielberg. Porém, ainda que rendam um bom entretenimento e aquela agradável descarga de saudosismo, nenhum deles foi capaz de criar algo novo e influente quanto o que a dupla atingiu em Os Caçadores da Arca Perdida.

A trama principal começa quando Indiana Jones (Harrison Ford), que divide seu tempo entre professor universitário e arqueólogo explorador, é acionado pelo governo americano para ajudar em uma tarefa decisiva contra o movimento nazista. Soldados de Adolf Hitler estariam atrás de um objeto místico conhecido como a Arca da Aliança, uma relíquia bíblica onde Moisés teria guardado as tábuas dos Dez Mandamentos originais. Nas mãos de Hitler, a Arca representaria um grande poder, e a capacidade de vencer as forças Aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, Jones e um grupo de exploradores são enviados em uma corrida contra o tempo para encontrar a arca perdida antes dos nazistas.

De Volta para o Passado

Receita clássica dos matinês adorados por George Lucas, o trabalho do roteirista Lawrence Kasdan é dos mais consistentes. Partindo do argumento de Lucas e Philip Kaufman (que trouxe a ideia da Arca da Aliança para o projeto, após uma sugestão de seu... dentista), o autor de O Império Contra-Ataca e O Despertar da Força faz um excelente trabalho ao se manter no básico: praticamente todos os personagens de Os Caçadores da Arca Perdida são baseados em arquétipos, mas nenhum deles carece de personalidade.

O próprio Indy é um dos personagens mais célebres do cinema americano, encaixando-se no perfil do herói de ação clássico, mas com diversas peculiaridades que o tornam especial, desde seu senso de humor ácido, seu jeito desajeitado para atingir um objetivo e também sua inteligência. Todos os vilões são propositalmente rasos e maniqueístas, com o nazismo incorporando todo o mal da Terra de forma cartunesca, mas que jamais soa estranho nessa proposta.

E saudações ao dentista de Philip Kaufman, pois a Arca da Aliança é um dos macguffins mais fascinantes que o gênero já nos trouxe. É uma relíquia de conceito intrigante e que foge do óbvio, e não é de se espantar que nem Lucas nem Spielberg tenham achado algo tão único quanto a Arca nas três continuações que viriam a seguir. Kasdan usa esse objeto místico e constrói uma trama engenhosa a seu redor, com os personagens tendo que enfrentar diferentes "etapas" e encontrar outros artefatos que os levem até ela, como o medalhão sob posse da Marion Ravenwood de Karen Allen.

A mistura de aventura escapista, drama histórico e até thriller de espionagem, vindo com uma inesperada reviravolta sobrenatural é uma aposta feita de forma tão segura, e que viria a influenciar - e ainda o faz - diversas produções e filmes na mesma linha, mas com pouquíssimos atingindo um resultado parecido.

Mago da Direção

Mas por mais que eu fale sobre o roteiro, não há como negar que este é um filme feito por sua direção. Steven Spielberg estava em um dos momentos mais espetaculares de sua carreira, saindo do sucesso de Contatos Imediatos do Terceiro Grau e o subestimado 1941 - Uma Guerra Muito Louca, e comandando o clássico E.T. - O Extraterrestre logo após sua experiência com Indy. Em Caçadores, Spielberg faz seu primeiro filme assumidamente de ação, mesmo que Encurralado, Tubarão e 1941 tivessem lá suas setpieces, aqui é uma aventura pipoca do início ao film, e esta é uma categoria na qual o cineasta viria a se tornar um especialista.

A cena de abertura por si só é uma aula sobre como se introduzir um personagem e seu universo, com a câmera de Spielberg mantendo um mistério sobre a identidade de Indy - a fotografia de Douglas Slocombe habilidosamente cobre o rosto de Ford com sombras- , mas construindo sua personalidade e sua figura icônica através de enquadramentos que retratem sua coragem e demonstrem suas habilidades; vide os planos fechados do chapéu, da jaqueta de couro e do chicote no cinto longo antes do protagonista sacá-lo contra um agressor. Visual storytelling do mais puro, e Spielberg então parte para o suspense aventuresco ao ilustrar Indy e o único companheiro restante (um jovem Alfred Molina) a invadir um templo antigo e buscar um artefato perdido, o que resulta na imagem clássica do herói sendo perseguido por uma bola gigante.

É um cuidado estético e bem elaborado pelo jogo de câmera do cineasta, e que se mantém ao longo das outras inúmeras sequências de ação do longa. Entre tiroteios em butecos, corridas para se parar um caminhão e uma luta de punhos em uma pista de aviação, o que mais garante charme ao projeto é a forma como Spielberg confere humor à ação.

História clássica de bastidores, foi sugestão de Harrison Ford que Indy, ao ser encarado por um habilidoso espadachim no mercado do Cairo, simplesmente atire no oponente ao invés de começar uma luta elaborada com seu chicote - como dizia o roteiro originalmente. Um improviso sensacional que saiu do mero fato de Ford e diversos membros da equipe estarem enjoados por conta do calor e da comida local, e que perfeitamente acabou definindo um dos traços da personalidade de Indy.

Ao longo de outras duas cenas de ação, o herói "pede" para um dos oponentes esperar enquanto ele se prepara para voltar à briga, e casualmente responde a um dos colegas que o pergunta qual é o seu plano: "eu não sei, invento no caminho". Frases e ações impagáveis, e que só Harrison Ford seria capaz de entregar com tamanho carisma e naturalidade, naquele que definitivamente é o papel mais marcante de sua notável carreira.

Sendo um exemplar dos anos 80, e literalmente iniciando a década, a esmagadora maioria dos efeitos especiais de Caçadores são feitos de forma prática. Temos bonecões de borracha e animatronics para servir como os capangas mortos, enquanto a necessidade de uma virada mais sobrenatural praticamente leva o filme a um caminho de terror trash. Qualquer um que tenha assistido ao filme quando criança está eternamente marcado pelas imagens dos nazistas tendo seus rostos retorcidos, explodidos e derretidos quando a Arca demonstra a magnitude e horror de seu poder, e Spielberg e sua equipe se divertem aqui.

Tudo bem que os matte paintings e projeções dos "espíritos" da Arca são imagens que hoje surgem consideravelmente datadas, mas ainda provocam impacto, assim como o efeito maravilhoso do nazista Ernst Toht (Ronald Lacey) literalmente virando um mingau diante de nossos olhos.

Com um cuidado especial para a ação, o que impressiona também é como Spielberg mantém seu mesmo olhar técnico para as cenas mais expositivas. Por exemplo, a cena em que Indy e Brody (Denholm Elliott) são abordados por agentes do governo, e o arqueólogo lhes explica o mito da Arca da Aliança, Spielberg filma boa parte do diálogo em um plano aberto com todos os quatro personagens ali, bem dispostos através de uma mise en scène que coloca os agentes - e o espectador - em uma sala de aula, onde Indy até usa do quadro negro para apresentar alguns conceitos que virão a ser importantes futuramente; uma exposição que não soa forçada, afinal o protagonista é de fato um professor.

Vemos também a marca de Spielberg se desenvolvendo, onde o cineasta trabalha em planos longos que sempre mudam a posição dos personagens e a movimentação graciosa da câmera, dando a forte impressão de que um corte aconteceu, mas permanecendo na mesma tomada. A iconografia também é um fator que Spielberg e Slocombe exploram com maestria, como na cena em que Indy visita Marion em seu bar, jogando uma gigantesca sombra sobre a moça, mas sendo Marion uma mulher destemida - e a mais memorável da galeria do arqueólogo - ela é muito capaz de se opor à presença de Indy, e a sombra vai logo se esvaindo ao longo da conversa.

E que tipo de crítica seria esta se nem ao menos mencionasse a trilha sonora de John Williams? Mago das músicas de Star Wars, o maestro já vinha trabalhando com Spielberg desde Tubarão, e não cansado de nos entregar temas memoráveis, ele atinge um dos ápices de sua carreira com a peça musical de Indiana Jones. É um tema alegre, aventuresco e até espalhafatoso, que sumariza todos os sentimentos e temas da franquia, além de oferecer também trilhas emocionalmente demarcadas, como o tema amoroso com Marion e a orquestra mais opressora e pesada para retratar os nazistas. Mais um trabalho de gênio, para variar.

Os Caçadores da Arca Perdida é um filme de aventura perfeito, sendo um dos exemplares mais dignos e perfeitos que o gênero já viu. Indiana Jones já nasce uma figura icônica, graças às boas ideias de George Lucas e o virtuosismo técnico de Steven Spielberg, que entrega seu primeiro grande filme de ação de forma divertida e inteligente, usando a nostalgia de um período muito específico para criar algo completamente novo. Um exemplo a ser seguido.

Os Caçadores da Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark, EUA - 1981)

Direção: Steven Spielberg

Roteiro: Lawrence Kasdan, baseado no argumento de George Lucas e Philip Kaufman

Elenco: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Wolf Kahler, Alfred Molina, Anthony Higgins

Gênero: Aventura

Duração: 115 min

https://www.youtube.com/watch?v=XkkzKHCx154