Crítica | Porta dos Fundos: Contrato Vitalício

O sucesso que o Porta dos Fundos estabeleceu na internet com suas esquetes no YouTube é impressionante. Provavelmente o grupo de humor mais bem sucedido do país nos últimos anos, inspirando toda uma onda de canais de comédia do portal, seja através de episódios curtos ou narrativas seriadas. A passagem para o cinema era inevitável, em uma era onde praticamente qualquer youtuber popular é capaz de ganhar uma produção cinematográfica - independente de sua qualidade. Por isso, o que encontramos em Contrato Vitalício é o canal em uma forma mediana de seu humor característico, mas que surpreende por um aspecto que curiosamente passa longe da comédia.

A trama inicia-se no Festival de Cannes, quando os amigos Rodrigo (Fábio Porchat) e Miguel (Gregorio Duvivier) são premiados com a Palma de Ouro após sua última colaboração, como ator e diretor, respectivamente. Embriagados durante o coquetel de celebração, Rodrigo assina em um guardanapo um contrato vitalício que garante sua participação em todos os filmes que Miguel for realizar no futuro. Na manhã seguinte, Miguel desaparece repentinamente, e fica sumido por cerca de 10 anos, quando retorna enlouquecido e paranóico, clamando ter sido raptado por alienígenas que habitam o centro da Terra. A fim de alertar o mundo de uma suposta invasão, Miguel começa a produção de um filme duvidoso para relatar sua experiência, e Rodrigo não terá escolha a não ser participar.

É uma premissa muito interessante e que podemos facilmente associar ao humor do Porta, que é consideravelmente mais elevado do que a maioria das produções de gênero do país (quando Até que a Sorte nos Separe e De Pernas pro Ar viraram trilogias, alguma coisa deu errado), e o roteiro de Porchat e do diretor Ian SBF é eficiente ao extrair o melhor da situação. É uma fórmula previsível e batida, da vida de glória do protagonista indo lentamente ao Sétimo Círculo do Inferno em situações que seguem a narrativa de forma constante e até no formato de esquete, dependendo da subtrama abordada - o torturador e a namorada insuportável de Rodrigo (vivida por Thati Lopes) são os principais exemplos.

Mas como toda comédia que aposta em estruturas diversas, muita coisa não vai funcionar, e é o caso de Contrato Vitalício. Ainda que a porção central da história seja cativante e algumas piadas acertem, outras são simplesmente monótonas e sem graça dependendo do seu tipo de humor, e diria que até abaixo do nível do canal. A presença de estereótipos batidos e cartunescos também torna a comédia desleixada e preguiçosa, especialmente com o agente afetado vivido por Luis Lobianco e a exagerada coach de elenco vivida por Julia Rabelo. Insistir em tomadas longas de uma piada também é perigoso, e mostra-se letal aqui quando somos forçados a engolir cenas em um "dialeto alienígena" que consiste simplesmente nos atores fazendo barulhos com a boca

Porém, o aspecto que Contrato Vitalício é surpreendentemente efetivo - e que ninguém poderia esperar - passa longe da comédia, e sim o thriller psicológico. É isso mesmo, caro leitor, o filme do Porta dos Fundos consegue ser mais envolvente e intenso quando acompanhamos a vida de Rodrigo sendo destruída e devastada, com a performance de Porchat sendo hábil em garantir um afeto e identificação por parte do espectador, o que torna sua decaída tão... assustadora. A produção do filme sci-fi que mais parece uma produção B da Boca do Lixo é assombrosa, e o resultado final claramente será uma bomba desastrosa que acabará com a carreira de todos.

A maioria das situações enfrentadas pelo protagonista obviamente são postas para provocar o riso, mas em certo ponto só é possível sentir pena de Rodrigo e, quem diria, torcer para que a situação termine bem - quem diria que Serginho Mallandro poderia render uma cena quase assustadora. Vale mencionar também que o ato final do filme trilha por uma alternativa levemente sombria, bem explorada pela direção de Ian SBF. Não desmerecendo o valor técnico de comédias, mas é um fato de que é um gênero menos arriscado visualmente (com suas exceções, claro, fica o exemplo do brilhante Edgar Wright), e Ian SBF mostra-se competente em sua câmera criativa e no uso de elipses rápidas para marcar a passagem de tempo. Depois do excelente Entre Abelhas e da eficiência técnica em um gênero que exige pouco, fica a torcida para que SBF entre em projetos mais ambiciosos.

É possível dar algumas risadas em Contrato Vitalício, mesmo que seja um humor muito abaixo do que o canal Porta dos Fundos já tenha oferecido no YouTube. Porém, o que certamente é mais impressionante aqui, é a capacidade do grupo em criar uma história perturbadora.

Vindo de uma comédia escrachada com piadas escatológicas, é como achar petróleo no esgoto.

Crítica | Aquarius

Desde Tropa de Elite que um filme nacional não causava tanto furor e popularidade quanto Aquarius, novo longa do recifense Kleber Mendonça Filho. O sucesso de O Som ao Redor foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes e segue até hoje colecionando elogios e participações em festivais de cinema importantes ao redor do mundo - mesmo que tenha perdido a vaga para representar o Brasil no Oscar do ano que vem. Porém, o principal motivo pelo qual Aquarius ficou notório na mídia e nas redes sociais é a manifestação política de seu diretor e elenco em Cannes, algo que certamente ajudou no interesse popular e atraiu atenção para o projeto. Uma pena que tanto furor não seja muito justificado.

A trama nos apresenta a Clara (Sonia Braga), última moradora do complexo habitacional Aquarius, por qual preserva ali saudosas memórias de sua família e o crescimento de seus filhos, agora trabalhadores e atarefados demais para lhe visitarem com a mesma frequência. Não bastasse seus próprios conflitos e inseguranças pessoais, Clara sofre a pressão de uma construtora que insiste para que a senhora saia de seu apartamento a fim de sua demolição e construção de um novo e mais moderno projeto ali.

Antes de mergulharmos na análise da obra em si, é sempre bom deixar algumas coisas bem claras. Não é só porque a equipe de um filme realiza um gesto político em um espaço totalmente propício a isso (KMF não foi o primeiro, nem será o último) que este é imediatamente elevado a um status de obra prima irretocável; como boa parcela da mídia tem feito. E da mesma forma, é irracional detonar ou criticar um longa (sem tê-lo visto, ainda por cima) por visões políticas de seus realizadores, ação que outra considerável parcela da mídia tem feito. Resumindo, concentremo-nos na obra artística em si, e não em ações completamente irrelevantes ao caso, que a rodeiam.

Assim como em O Som ao Redor, há um conflito social inserido sutilmente na narrativa. No anterior era algo mais explícito, enquanto em Aquarius é mais expresso pela disputa da grande empresa capitalista contra uma mulher e suas lembranças, um tipo de embate que costuma render obras muito interessantes - basta olhar para o primeiro ato de Up: Altas Aventuras e ver como essa pauta está presente até mesmo em animações. Seja para bem ou para mal, e isso vai depender inteiramente do ponto de vista do espectador, Kleber Mendonça Filho desperdiça esse conflito durante boa parte de Aquarius.

Adotando uma estética profundamente naturalista e contemplativa, o roteiro do longa debruça-se sobre diálogos longos e que procuram captar o realismo e naturalidade de seus personagens, incluindo extensas sequências em que Clara e seus filhos discorrem sobre o passado e passeiam por fotografias antigas em álbuns empoeirados. O ritmo é lento e os diálogos acabam esvaecendo-se ao vento, e até mesmo a mixagem do som do filme oferece um caráter experimental ao trazer um pouco de polifonia - vide a cena em que Clara e suas amigas estão em uma festa. São muitas sequências do tipo, e compreendo quem admira esse tipo de prosa (eu mesmo sou fã incondicional dos diálogos humanistas e "reais" de Richard Linklater), mas confesso que as achei intermináveis e maçantes.

O conflito entre Clara e a construtora Bonfim (créditos pela sacada de Mendonça pelo nome) é o fiapo de trama que agita mais a narrativa, especialmente quando Clara bate de frente com o jovem engenheiro Diego (o ótimo Humberto Carrão), que é um bom exemplar de - nas palavras de Naz de The Night Of - uma "fera sutil", e sua educação e boa postura consegue ser mais ameaçadora do que uma capa preta ou um par de chifres. Mas, novamente, sinto que KMF não fez o melhor de sua proposta com essa subtrama, já que são poucos momentos em que essa ameaça corporativista é realmente capaz de provocar algum efeito significativo na trama; há uma sequência interessante envolvendo barulho de festa e uns colchões queimados, mas é um excesso de sutileza que torna o conflito morno demais. Com exceção, é claro, do clímax, que finalmente abraça o potencial de sua proposta e o faz com um simbolismo aceitável envolvendo cupins.

A direção de KMF também traz esse minimalismo e "calmaria" em suas ações, com planos abertos que preservam a beleza das praias de Recife e a paleta de cores harmoniosa que destaca o azul do prédio Aquarius. O único traço destacável de sua condução é a mise em scène quase voyeriustíca que dá a impressão constante de Clara estar sendo vigiada, mas infelizmente nem isso ajuda a construir uma tensão palpável - e qualquer sutileza desses enquadramentos é logo esquecida com os zooms de câmera nada elegantes e anacrônicos da câmera de KMF, mais propícios a um faroeste spaghetti do que um drama intimista.

Porém, se há um aspecto inquestionavelmente brilhante em Aquarius é a performance central de Sonia Braga. Presente em praticamente todas as cenas do longa (com exceção do prólogo, onde Clara é vivida por Bárbara Colen), a atriz exala uma presença magnética e hipnotizante, seja por seu olhar vibrante ou a postura que nos sugere que, mesmo aos 60 anos, Clara ainda tem um espírito jovem ali dentro. Braga se sai bem tanto nessas cenas em que praticamente não abre a boca quanto nos momentos mais dramáticos e intensos, mantendo o nível de voz suave durante uma discussão com sua filha (Maeve Jinkings) ou invocando uma força rígida e determinada durante conflitos com a construtora Bonfim. Certamente uma das melhores performances de 2016.

Aquarius traz uma excelente Sonia Braga e uma potencial admirável em sua história, mas que raramente o aproveita, trazendo uma narrativa que peca pela falta de eventos e um ritmo propositalmente longo que vai afastar uma boa parcela do público. Não traz nada que justifique sua polêmica e o turbilhão político desnecessário, mas isso é o de menos.

Crítica | É Fada!

Certas vezes na vida, é preciso ver para crer. Se eu ouço falar que Batman & Robin é uma das obras mais terríveis e vergonhosas da História do Cinema, simplesmente preciso ver com meus próprios olhos a dimensão da catástrofe. É quase um masoquismo, mas é da natureza humana a curiosidade por imperfeições. Dessa forma, se eu vejo que a youtuber Kéfera Buchmann estará nos cinemas interpretando uma fada modernete, eu me debato, contorço e grito internamente de pavor... Mas eu preciso ver. Porém, nada poderia me preparar para o horror residente em É Fada!

Chupinhada de praticamente todas as variações do gênero que você já viu, a trama é adaptada do livro "Uma Fada Veio me Visitar", de Thalita Rebouças, e acompanha a fada Geraldine (Kéfera), que perde suas asas após levar a seleção brasileira a tomar a agora infame goleada contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 (juro que esse é o incidente incitante) e é incumbida de ajudar uma garota a fim de recuperá-las. Essa garota é a adolescente Júlia (Klara Castanho), que acaba de se mudar para uma escola nova e encontra dificuldades em se relacionar com as meninas "populares", recebendo assim conselhos e dicas fashion da fada Geraldine.

Não há absolutamente nada de novo aí. Se você já viu filmes como Cinderela, O Encanto das Fadas e até o vergonhoso O Fada do Dente, você conhece de cor todos os pontos pelo qual o roteiro de Patrícia Andrade, Fernando Ceylão e Sylvio Gonçalves construirá sua narrativa. O problema é que o trio adota todos os clichês de filmes norte americanos, esboçando um universo colegial que é fruto de convenções e estereótipos inexistentes no país (erro que Mate-me Por Favor também cometia), tornando-se assim, artificial e risível. Todos os núcleos e subtramas são rasos e não despertam o menor interesse, pecando também pelos estereótipos forçados e as figuras cartunescas, desde a mãe dondoca de Júlia, passando por todas as insuportáveis patricinhas do colégio até a própria Geraldine.

As "lições" de moral de Geraldine também são muito questionáveis, ainda mais para uma produção que mira-se no público adolescente. De acordo com nossa fada madrinha, o importante para Júlia é se "vestir melhor", alisar o cabelo e ganhar popularidade nas redes sociais e entre os garotos mais cobiçados da escola. Um extreme makeover - palavras de Geraldine - que já vimos um milhão de vezes, e que são mais apropriados para narrativas dos anos 50 do que uma obra ambientada em 2016. Isso sem falar em toda a contradição que o arco de Júlia sofre ao longo da narrativa, mas isso também é o menor dos problemas.

Com um material podre em mãos, era de se esperar ao menos que a direção de Chris D'Amato pudesse aproveitar alguma coisa, mas sua condução é descontrolada e sua mise em scene totalmente amadora, na medida em que tomadas aéreas e time lapses de drones são utilizados sem a menor função (nem estética, já que a diferença na qualidade de imagem entre tais cenas e as demais são gritantes) e uma simples cena de diálogo é prejudicada por quebras de eixo e cortes descontrolados da montagem de Diana Vasconcellos. Pior ainda são os momentos que dependem de efeitos visuais, desde a "macrofotografia" falseada para as cenas em que Geraldine surge diminuída ou os efeitos de "magia", "levitação" e o cachorro falante mais assombroso que você verá na vida. Esteticamente, nada se salva. Céus, até mesmo a montagem corta pedaços inteiros do filme dos quais personagens comentam em diálogos como se estivesse presentes na obra. É bizarro demais.

Então chegamos à Kéfera Buchmann. Não sou familiar com seu canal ou suas obras literárias, mas como atriz a moça é um desastre. Geraldine já é insuportável graças ao texto estranho e anacrônico ao combinar diversos estrangeirismos que doem a espinha ao serem pronunciados, mas Kéfera eleva a personagem a níveis de Jar Jar Binks ao trazer uma expressão sempre histérica e dependente de gestos, alterações no timbre da voz e tudo o mais que o espectador pode achar irritante. Não bastasse frases do tipo "Não sou fada, eu sou fadona" ou o fato de a personagem constantemente tirar objetos de seu ânus e enfiar a varinha no nariz, ainda somos forçados a acompanhar um clipe musical onde tal frase é o principal refrão durante os créditos finais.

É Fada! consegue ser pior do que eu poderia imaginar, não se encaixando nem mesmo na categoria de filmes ruins que agradam pela trasheira. É um pouco ""adulto"" demais para crianças, e estúpido demais para uma faixa etária mais alta. Em outras palavras, é uma aberração que não deve agradar a ninguém além dos fãs de Kéfera.

Fada-se esse filme.

É Fada! – (Idem, Brasil, 2016)

Direção: Cris D’Amato,

Roteiro: Bárbara Duvivier, Fernando Ceylão, Sylvio Gonçalves (baseado na obra de Thalita Rebouças)

Elenco: Kéfera Buchmann, Klara Castanho, Charles Paraventi, Bruna Griphão, Silvio Guindane, Aramis Trindade, Christian Monassa, Carla Daniel, Lorena Comparato, Clara Tiezzi, Otavio Martins, Isabella Moreira

Duração: 85 min

Crítica | Luke Cage - 1ª Temporada

A parceria entre a Netflix e a Marvel Studios é definitivamente um dos maiores acertos em termos de recepção crítica e aceitação popular que ambas as empresas fizeram até agora, atraindo até mesmo o braço da ABC (que já cuida de Agents of SHIELD) para o negócio. Depois de duas temporadas de Demolidor e a apresentação da desconhecida Jessica Jones no ano passado, é a vez do icônico Luke Cage ganhar sua própria série após projetos descartados e uma participação forte na série de Jones.

Ambientada alguns meses depois dos eventos de Jessica Jones, a nova série nos situa no bairro do Harlem e nos apresenta a Luke Cage (Mike Colter) balanceando uma vida de dois empregos enquanto luta para manter sua animosidade. Um dos trabalhos o coloca no círculo perigoso de Cornell Stokes, conhecido como o Boca de Algodão (Mahershala Ali), um gângster dono de boate que prepara-se para travar uma guerra com as gangues latinas a fim de dominar por completo o Harlem. Paralelamente, a detetive Misty Knight (Simone Missick) investiga tanto o mistério das habilidades de Luke Cage quanto a trajetória corrupta de Stokes, enquanto a vereadora (prima e sócia de Stokes) Mariah Dillard (Alfre Woodard) tenta garantir o sucesso de sua campanha política.

Em termos de tom, já cansamos de falar e reafirmar que a Netflix adotou uma abordagem muito mais sóbria, realista e urbana para os heróis que futuramente formarão o grupo dos Defensores (o último a ser apresentado é o Punho de Ferro, que ganha sua série em 2017). Se Demolidor era mesmo uma saga mafiosa dark e Jessica Jones uma variante distinta do neo noir, Luke Cage se aproxima de um blaxploitation anacrônico com pitadas de crime urbano a lá The Wire. Mover a história de Hell's Kitchen para o Harlem finalmente permite aos produtores - aqui chefiados pelo showrunner Cheo Hodari Coker - explorar novos ares desse universo urbano do MCU, contando aqui com um elenco quase que predominantemente negro, uma direção de arte mais característica do que as da séries anteriores e uma identidade cultural muito mais forte - desde citações a nomes de ruas importantes e origens de monumentos significativos, desde Malcolm X até grandes nomes da cultura musical negra.

E falando nisso, a trilha sonora é um dos grandes acertos da série. Tanto a composta por vários artistas que dão as caras no Harlem's Paradise, boate do Boca de Algodão, e preenchem a atmosfera com soul, blues e jazz de forma marcante para render sequências envolventes com ações paralelas (algo que vem se revelando como um padrão um tanto excessivo para a Netflix, mas chegaremos nisso depois), quanto pela excepcional trilha sonora original de Ali Shaheed Muhammad e Adrian Younge, que emula com perfeição o estilo slick e divertido da música de produções blaxploitation dos anos 70; conferindo um bem vindo anacronismo temático à série e personalidade à figura de Luke Cage. É o uso mais marcante de música em uma produção da Marvel desde o Awesome Mix Tape de Guardiões da Galáxia.

Caracterização e a criação de um universo rico e coeso são alguns dos principais acertos de Luke Cage. Quando chegamos à história em si, temos alguns problemas, já que é uma narrativa que demora para engatar e que carece de elementos que justifiquem a longa duração de 13 episódios de 50 minutos. Por exemplo, os fillers e subtramas são um problema para a Marvelflix desde a primeira temporada de Demolidor (com o insuportável núcleo de Foggy e Karen com a idosa), e aqui eles são simplesmente tediosos e repletos de clichê. Tudo o que envolve a personagem de Misty Knight é um atraso narrativo , principalmente quando uma reviravolta ocorre com seu parceiro Scarfe (Frank Whaley), levando Misty a um arco descartável e que tira a força de seus equivalentes. Não que estes sejam realmente muito melhores, já que os conflitos de Cage com Boca de Algodão tomam um rumo indireto e confuso em sua condução. Mas quando de fato ocorrem, vemos a série brilhar: é um conflito quase que político, já que Cornell é simplesmente incapaz de machucar o indestrutível Cage, e que se desenrola através de boca a boca nas ruas, procura de podres no passado de cada um e diálogos memoráveis.

Os núcleos narrativos também cometem alguns dos mesmos erros das séries anteriores, com o excesso de flashbacks e até algumas quebras na linearidade de certos episódios (dois deles começam pelo final, mas puro estilo e choque). É interessante para conhecermos o passado de alguns personagens, como a infância traumática do Boca de Algodão e o próprio núcleo de Luke quando era um presidiário chamado Carl Lucas, mas não deixam de ser fillers elegantes. Felizmente, sempre que retornamos para Cage, a performance de Mike Colter é o suficiente para manter o interesse, dada a presença imponente do ator e sua capacidade de explorar diferentes camadas do personagem, mesmo com uma persona tão nota única quanto de Cage - especialmente no episódio em que descobrimos a origem de seus poderes.

Seguindo a escola de seus predecessores, Luke Cage também se beneficia de um ótimo antagonista. Mahershala Ali surge magnético e poderoso como o Boca de Algodão, mesmo sendo uma figura sem a ira e pose de Wilson Fisk ou as habilidades manipuladoras de Kilgrave: é simplesmente um homem movido por sua ambição e sagacidade; e os diretores acertam ao usar constantemente o enquadramento de sua cabeça abaixo de um pôster do rapper Notorius B.I.G. com uma gigantesca coroa dourada. Ali é ótimo, mas não subestimem a força e presença de Alfie Woodard, excelente como Mariah. Os conflitos familiares entre os dois rendem algumas das mais bem atuadas cenas da série, e Mariah mostra-se uma antagonista ainda mais perigosa para Cage ao criar uma imagem pública danosa do herói, influenciando a população a acreditar que a existência de um homem à prova de balas é danosa para todos; já aproveitando um eixo temático de Capitão América: Guerra Civil.

O mais curioso é que Woodard também estava em Guerra Civil, mas como outra personagem...

Há ainda um terceiro vilão na figura de Kid Cascavel, que ganha muita malícia e sadismo com a ótima performance de Erik LaRey Harvey, oferecendo também um oponente mais pessoal no passado de Cage e com uma ferramenta capaz de verdadeiramente machucar o protagonista - puxando aí uma referência de Homem de Ferro 2 e cujo efeito rende uma sequência absurda, porém brilhante, que parece o resultado de uma transa entre Breaking Bad e Pulp Fiction. Mas Cascavel não deixa o pacote pesado demais, já que 13 episódios oferecem tempo de sobra para explorar diferentes arcos, evitando que a série caia na armadilha de Jessica Jones de manter o mesmíssimo vilão por uma temporada inteira.

No quesito ação, Luke Cage fica bem abaixo das anteriores. O realismo e a violência gráfica ainda são os principais códigos a serem seguidos, mas a decupagem das sequências de pancadaria, tiroteio e perseguições é preguiçosa e sem nenhuma inovação. Só funciona quando temos alguma música rap inserida ao fundo ou pela imagem impactante que é ver um homem negro sendo baleado constantemente sem nenhum efeito, de maneira similar como acontecia em O Exterminador do Futuro. O que favorece esse tipo de cena são os belos cenários, que vão de apertados corredores (Marvelfilx e seus corredores...) até luxuosos teatros vazios.

Luke Cage poderia ter sido mais do que o que recebemos aqui. Tem uma construção cultural e iconográfica primorosa, mas ainda comete os mesmos erros das séries anteriores da parceria da Marvel com a Netflix, ao trazer uma história de estrutura tortuosa e um conteúdo que é forçado a caber nos 13 episódios excessivamente longos. Talvez a Netflix devesse repensar o formato de 13 episódios, visto que algo mais curto (como os 8 episódios de Stranger Things) flui melhor e não depende de uma enxurrada de arcos e subtramas desnecessárias.

Luke Cage - 1ª Temporada (EUA - 2016)

Criado por: Cheo Hodari Coker

Direção: Paul McGuigan, Phil Abraham, Andy Goddard, Marc Jobst, Clark Johnson, Magnus Martens, Sam Miller, Vicenzo Natali, Guillermo Navarro, Tom Shankland, Stephen Surjik, George Tillman Jr, Steph Green

Roteiro: Cheo Hodari Coker, Matt Owens, Charles Murray, Jason Horwitch, Christian Taylor, Akela Cooper, Aïda Mashaka Croal

Elenco: Mike Colter, Mahershala Ali, Simone Missick, Alfre Woodard, Rosario Dawson, Jaiden Kaine, Erik LaRey Harvey, Frank Whaley, Theo Rossi

Emissora: Netflix

Episódios: 13

Gênero: Ação, Aventura

Duração: 50 min

https://www.youtube.com/watch?v=wQGemT66yhc&t

Leia mais sobre Marvel Studios

Crítica | True Detective - 1ª Temporada

São poucas as coisas gritam mais "série de televisão" do que policial. Investigações, detetives e tramas criminosas com a clássica estrutura "caso da semana" foram pivotais para que se estabelecesse um sólido gênero e forma de se criar narrativas seriadas. Inevitavelmente, o padrão acabou viciado em fórmulas repetidas e clichês que tornaram quase impossível manter interesse. Algumas poucas foram capazes de inovar, seja 24 Horas pelo fator tempo real ou The Wire pela abordagem visceral. Então, em 2014, Nic Pizzolatto coloca sua marca no gênero com a estreia de True Detective para a HBO.

A história começa em 2006, com entrevistas sendo conduzidas a dois ex-parceiros policiais: Marty Hart (Woody Harrelson) e Rust Cohle (Matthew McConaughey), que há 10 anos atrás foram responsáveis por resolver o sinistro caso de um serial killer conhecido como Rei de Amarelo, que envolveu o desaparecimento de crianças no interior dos EUA e uma relação com cultos. Quando novas vítimas indicam que o assassino ainda pode estar à solta, acompanhamos em flashbacks o início da parceria dos dois e o que exatamente aconteceu durante a investigação.

Ainda que esteja sendo exibido na televisão, True Detective é um filme. Uma longa e complexa narrativa de 8 horas que mergulha fundo no arquétipo do buddy cop e o desconstrói em uma história povoada por insights filosóficos e se preocupa mais no desenvolvimento de seus personagens do que na resolução do caso em si, que é sempre um pano de fundo para a relação dos dois. Todos os episódios foram escritos por Pizzolatto, e todos foram dirigidos por Cary Fukunaga rodando no formato de película, o que confere ainda mais a impressão cinematográfica; basicamente, uma obra saída de duas mentes, garantindo foco e concentração absolutos na história.

É uma história clássica de investigação que atrairia nomes do calibre de William Friedkin e David Fincher, caso seus roteiros circulassem pela Black List de Hollywood. A figura do Rei de Amarelo torna-se uma presença assombrosa e perturbadora, especialmente pelos relatos de testemunhas e crianças que teriam sobrevivido a encontros com esta "entidade", que ainda deixa símbolos retorcidos e desenhos enigmáticos que atraem a atenção de Rust e seu interesse por simbologia. A estrutura narrativa do vai e vem temporal também torna as coisas mais interessantes, por observarmos como os detetives mudam de opinião sobre um fato, satirizam outro ou, este ainda mais interessante, manipulam eventos; como a criação de um tiroteio heróico no episódio The Secret Fate of All Life, em uma cena excepcionalmente bem escrita e montada por Alex Hall.

Aliás, se disse que era uma obra de duas mentes, permita-me uma correção obrigatória: quatro mentes, as outras duas sendo de Matthew McConaughey e Woody Harrelson. As cenas em que os dois conversam, geralmente no carro, estão entre os momentos de melhor capricho de roteiro que tivemos em 2014. Marty é o típico nice guy que tem um lado sombrio inesperadamente chocante, e uma família aparentemente feliz que vai se desmanchando graças à sua mudança de comportamento, enquanto Rust é um sujeito atormentado e niilista, quase uma versão dark do Martin Riggs de Máquina Mortífera, cuja visão da vida e a transformação desta é um dos pontos mais comoventes e envolventes da série.

Ambos os intérpretes fazem jus a esses perfis tão distintos, com McConaughey entregando aquela que sem sombra de dúvida é a melhor performance de sua carreira (há quem diga que sua vitória no Oscar pelo bom desempenho em Clube de Compras Dallas foi uma forma da Academia reconhecer seu trabalho na TV). Sempre com uma voz frágil e um olhar morto que parece sugerir a presença de insônia e muitos remédios para se manter em pé, e a forma como esse perfil se contrasta com a figura mais expansiva de Marty é um espetáculo à parte. Harrelson também não deve em nada aqui, e seu esforço para manter-se são diante de todo o horror dos assassinatos e a influência um tanto negativa de Rust garantem excelentes momentos ao ator.

O fato de ambos terem concorrido a Melhor Ator em Série Dramática no Emmy foi a coisa mais justa do mundo.

Se há um aspecto da trama que é realmente dispensável é a relação de Marty com sua esposa Maggie (Michelle Monaghan), que é necessária para que tenhamos um núcleo mais forte com o personagem e os desdobramentos de sua persona imperfeita - que envolvem a memorável participação de Alexandra Daddario -, mas completamente descartável e forçada quando uma espécie de "triângulo amoroso" é formado entre Marty, Maggie e Rust. Não é exatamente isso, mas digamos apenas que é um incidente incitante que poderia ter sido provocado por um elemento mais interessante (a fim de provocar a cisão entre a dupla) e que fugisse do clichê.

Em termos técnicos, foi mais um exemplar do patamar altíssimo que a televisão americana alcançou. A decisão de manter Fukunaga em todos os episódios e de se rodar em película garante um visual marcante e cinematográfico, com as paisagens sulistas rurais e decadentes dos EUA rendendo planos memoráveis e uma atmosfera perigosa e assombrosa que se mantém durante toda a série, merecendo créditos ao diretor de fotografia Adam Arkapaw pela paleta de cores predominantemente cinzenta e fria, que mantém-se até mesmo quando acompanhamos as cenas dos detetives nos dias atuais, confinados em uma salinha de entrevistas. É outro caráter fabuloso da série: a direção de arte. Não só a beleza natural retorcida e fantasmagórica das paisagens sulistas garantem o tom perfeito, mas também os cenários desenhados por Alex DiGerlando, que vão desde uma igreja abandonada e partida ao meio como um navio naufragado até o palco do clímax de perseguição entre Rust e o assassino conhecido como Rei de Amarelo, que abraça elementos ocultos de forma memorável e inesperada.

E por falar em direção e fotografia, o plano sequência do episódio Who Goes There tornou-se lendário pelo nível de complexidade e sofisticação, para a cena em que Rust está infiltrado em uma gangue de motoqueiros e é forçado a estragar seu disfarce para capturar uma testemunha, levando a uma perseguição que passa pelo interior de casas, jardins, tiroteios, brigas e até um helicóptero durante uma sequência ininterrupta de 8 minutos - de verdade, nada de truques de montagem ou edição aqui. Não seria exagero dizer que nada assim foi feito na História da televisão.

Ao concentrar-se na relação incomum entre duas figuras únicas e carismáticas, True Detective torna-se uma das séries mais certeiras e inteligentes dos últimos anos, acrescentando ainda mais o caráter cinematográfico à televisão e revitalizando o gênero policial de forma memorável.

True Detective - 1ª Temporada (EUA, 2014)

Criado por: Nic Pizzolatto

Direção: Cary Fukunaga

Roteiro: Nic Pizzolato

Elenco: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Alexandra Daddario, Michael Potts, Tory Kittles, Kevin Dunn

Emissora: HBO

Episódios: 8

Gênero: Suspense, Crime

Duração: 60 min

https://www.youtube.com/watch?v=8Wm9bLXRIw0

Crítica | Mate-me Por Favor

Que ótima notícia quando vi que um filme de terror nacional chegaria aos cinemas. Dentre todos os gêneros existentes na atual safra audiovisual, o horror é um campo quase que inexplorado pelo cinema brasileiro, e ao juntar esse estilo a uma temática adolescente em Mate-me Por Favor, estava fisgada minha atenção e interesse. Infelizmente, o filme de Anita Rocha da Silveira é um amontoado de referências desconexas e um exercício de estilo com quase nenhuma substância.

A trama é ambientada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Somos apresentados à Bia (Valentina Herszage) e suas amigas, estudantes de 15 anos de um colégio local da região, que passa a ser atormentada quando corpos de mulheres assassinadas começam a aparecer noite após a noite, dando alerta de um serial killer nas redondezas. Dessa forma, Bia e suas amigas lidam com o perigo à solta enquanto resolvem seus próprios problemas pessoais de adolescência, namoro e outros afins.

Devo começar dizendo que raramente vi um filme nacional como Mate-me Por Favor. Esteticamente, é uma obra muito à frente da maioria das produções do país, com uma fotografia fria e de cores fortes de João Atala que preenchem a tela de vida com enquadramentos fixos e lindos planos abertos que nos jogam nesse universo familiar e perigoso. A direção de arte de Dina Salem Levy brinca habilidosamente com as cores e decoração de seus respectivos cenários, como a bagunça sempre presente na mesa de trabalho do irmão de Bia (Bernardo Marinho) ou o fato de Bia usar uma camiseta azul enquanto todas as suas amigas usam branco. A iminência do vermelho, representado pelo sangue - tanto real quanto nos fabulosos devaneios - é marcante e causa impacto na paleta.

Infelizmente, é só isso que torna o longa memorável. Anita Rocha da Silveira passa toda a projeção em uma longa e lenta construção de ritmo, onde a ausência de acontecimentos os diálogos vazios e regados a metáforas desconexas incomodam a experiência e podem gerar o desinteresse do espectador. Ao longo da narrativa, vai ficando evidente ao espectador que a trama de assassinato é a última coisa que interessa ao roteiro de Silveira, que parte para um retrato vazio das vidas adolescentes. Claro, a cineasta acerta aqui e ali (pessoalmente me indentifiquei muito com o plano que traz os estudantes lutando para serem atendidos na cantina da escola), mas é um estudo frágil e incapaz de gerar afeto ou aproximamento com qualquer dos personagens.

Até a protagonista é difícil de se aceitar, mesmo que Valentina Herszage tenha uma performance competente e um constante clima de desconfiança quanto às suas ações, mas pouco para justificar alguns dos atos bizarros que Bia protagoniza durante a fita - mas admito que a referência a Um Beijo no Asfalto foi inspirada, ainda que gratuita. A química entre Herszage e as amigas vividas por Dora Freind, Mariana Oliveira e Júlia Roz funciona, assim como os diálogos mais coloquiais em suas interações, mas ainda fica difícil aceitar qualquer afeto entre elas; a briga entre Bia e Mariana explode sem um motivo aparente, e não há uma catarse na resolução de tal conflito.

Do suspense, Silveira transita uma estranhíssima paródia que foge do controle. Há uma linha tênue entre a sátira e o ruim, e isso acontece duas vezes quando a diretora deixa uma cena de dança se estender absurdamente além do necessário e um número musical com funk que começa divertido por tratar-se de uma pastora evangélica, mas que perde totalmente o timing graças a sua duração - soando mais como um merchandising enfiado no meio do filme. Outra falha nessa paródia é quando vemos personagens secundários que seguem os batido estereótipos da "garota popular" e do "fanático religioso", convenções tão batidas que até Hollywood está parando de usar, e que soam terrivelmente artificiais aqui.

Mate-me Por Favor é um dos filmes de estética mais impressionantes que o cinema nacional recente já trouxe, mas não vai além de um exercício de estilo para esconder uma trama vazia e sem graça. Mais como se Anita Rocha Silveira tivesse visto Corrente do Mal e Sob a Pele e resolvesse cruzar os dois com As Patricinhas de Beverly Hills.

Mate-me Por Favor (idem – Brasil/ Argentina, 2015)

Direção: Anita Rocha da Silveira

Roteiro: Anita Rocha da Silveira

Elenco: Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira, Júlia Roliz, Rita Pauls

Duração: 105 min.

Crítica | O Poderoso Chefão: Parte II

Poucas continuações têm o impacto de O Poderoso Chefão: Parte II. Aliás, pouquíssimos filmes são complexos, ricos e completos como O Poderoso Chefão: Parte II, uma obra densa e que traz em cada frame de seus 200 minutos uma justificativa para que seja considerado um dos melhores da História da Cinema, e que Francis Ford Coppola é um gênio como poucos.

Mais uma vez assinada por Coppola e o autor Mario Puzo, a trama aqui se divide para mostrar dois períodos distintos: de um lado, temos a continuação direta aos eventos do original, trazend0 Michael (Al Pacino) cada vez mais poderoso como o Padrinho da família Corleone, precisando arriscar um valioso acordo quando sofre um violento atentado que revela a existência deu um traidor em sua organização. Do outro, vemos a humilde origem de Vito Corleone (Robert De Niro) como um imigrante da Sicília, e os pequenos passos que vai dando para montar seu império mafioso em Nova York.

Um dos fatores centrais para o brilhantismo de O Poderoso Chefão: Parte II reside na audaciosa decisão de Coppola em fazer não apenas uma sequência, mas também uma prequela, que, mesmo jamais conversando diretamente entre si (o que seria impossível, claro), servem para definir e contrastar os personagens que as protagonizam. Tanto pela escala quanto pelo maravilhoso trabalho de design de produção, não seria um absurdo dizer que são na verdade dois filmes – de época – diferentes costurados entre si, um mérito todo da primorosa montagem de Barry Malkin, Richard Marks e Peter Zinner, trinca que divide bem o ritmo das narrativas e as une com transições belíssimas, sempre provocando o efeito de que pai e filho “se encaram” durante a fusão das cenas.

Tal estrutura, nos permite estudar o quão diferentes são Michael e Vito.

Em um dos flashbacks, Vito encara imóvel o sofrimento de seu filho diante de uma pneumonia. Quase escondendo o rosto nas mãos ao mesmo tempo em que é incapaz de fazer algo para socorrê-lo ou mesmo segurar suas lágrimas (em uma atuação sutil e contida de De Niro), Coppola já estabelece de forma belíssima e de partir o coração os motivos que levam o personagem a agir ilicitamente, e que também justificam a ação violenta que Vito será forçado a tomar a seguir. E mesmo depois do brutal assassinato de Don Fanucci (uma cena magistral que por si só merece uma análise isolada), o diretor nos faz lembrar o que move Vito ao mostrá-lo caminhando pela multidão por um longo plano, até encontrar sua família e carinhosamente se juntar a ela; abraçando o recém-nascido Michael, e praticamente falando ao espectador que é tudo pela família. Cinema puro, onde as imagens transmitem muito mais do que o que se vê.

Já Michael revela-se sedento por poder, ainda que também aja para proteger sua família, ainda que aquela formada por mafiosos aparente lhe interessar mais. Mesmo que eventualmente se renda a instintos sombrios e imperdoáveis, Michael é também vítima do seu tempo, um que é muito mais complexo e sujo do que aquele mais ingênuo e menos organizado habitado por Vito, 40 anos atrás. Eu me pergunto se Vito seria capaz de manter seu negócio próspero durante a Guerra Fria, e também mantendo sua posição contra o tráfico de drogas.“Não é fácil ser o filho”, diz Michael para seu irmão Fredo (John Cazale) em certo ponto. Até sob as lentes do diretor de fotografia Gordon Willis, Michael é um ser humano muito mais sombrio, sempre banhando-o com escuridão.

Na pele das figuras opostas, temos um intenso Al Pacino e um cuidadoso Robert De Niro. Pacino impressiona com a quantidade de emoções que consegue transmitir ao mesmo tempo, como se Michael estivesse constantemente prestes a explodir; e quando o faz, tal como na brutal discussão com sua esposa Kay (Diane Keaton, coadjuvante de luxo), vemos tudo o que o ator é capaz de fazer. Já De Niro é eficaz ao preservar os maneirismos e trajetos do Vito de Marlon Brando no original, mas tem a oportunidade de tomar o personagem para si ao explorar ainda mais a paixão deste por sua família – com jestos simples, como aquele analisado alguns parágrafos acima – e divertir-se com pequenos momentos que antecipam quem este irá se tornar: como não se arrepiar na primeira vez em que Vito solta o icônico “farei uma oferta que ele não vai recusar?”.

Claro que além dos dois, temos um elenco coadjuvante sobrenatural. Além dos retornos de Robert Duvall, John Cazale, Diane Keaton e Talia Shire, temos a valiosa adição de Michael V. Gazzo como Frank Pantangeli, divertido e escandaloso mafioso italiano que diversas vezes surge como um bem vindo alívio cômico e o veterano diretor do Actor’s Studio Lee Strasberg, um dos responsáveis pela proliferação do Método Stanislavski nos EUA, na pele do gângster Hyman Roth, que já impressiona pela fortíssima presença de cena.

Outro importante “coadjuvante” que sempre ameaça tomar a produção para si é o fantástico trabalho de Nino Rota e Carmine Coppola na trilha sonora original, que adota o tema icônico do primeiro filme quase como um hino religioso, fornecendo ainda mais impacto a cenas operáticas.

Eu poderia passar horas falando sobre O Poderoso Chefão: Parte II e as palavras continuariam a sair sem interrupção. O filme de Francis Ford Coppola é um grande clássico que explora com maestria todas as ferramentas únicas que a Sétima Arte disponibiliza, resultando em algo verdadeiramente único. Se é ou não superior ao primeiro filme é uma questão de preferência, mas na minha humilde opinião é facilmente um dos melhores filmes de todos os tempos.

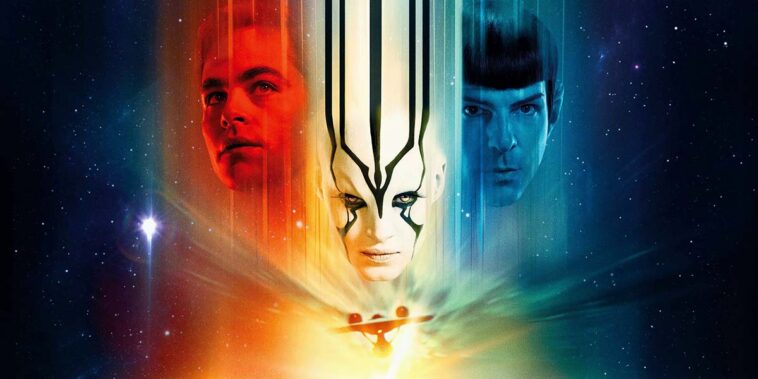

Crítica | Star Trek: Sem Fronteiras - Um verdadeiro episódio de Jornada nas Estrelas

Foi um caminho difícil até chegarmos a Star Trek: Sem Fronteiras, filme que é lançado no ano em que a famosa criação de Gene Roddenberry completa 50 anos de existência. Pra começar que o filme mal foi aprovado pela Paramount após a recepção morna de Além da Escuridão: Star Trek, que também contou com a saída de J.J. Abrams para dirigir o novo Star Wars e provocou um pequeno caos na produção. A direção foi passada ao roteirista Roberto Orci, que então saiu do projeto após desavenças com o estúdio, que por sua vez apostaram em um novo roteiro assinado por Simon Pegg e Doug Jung e na presença de Justin Lin na cadeira de diretor. Receita para o desastre?

Muito pelo contrário.

Estamos diante do melhor blockbuster de 2016.

A trama começa com a promessa do final do anterior em levar a tripulação da Enterprise em uma viagem de 5 anos para explorar novos mundos e mapear o desconhecido. Nesse cenário, encontramos o capitão James T. Kirk (Chris Pine) questionando o propósito de seu trabalho e refletindo sobre como o Universo é infinito e qual seria sua função em uma missão tão... sem fim. A pacífica missão transforma-se em um pesadelo quando a Enterprise é atacada pelo misterioso Krall (Idris Elba), que destrói a nave e os faz cair em um planeta desolado onde deverão lutar pra sobreviver e descobrir as intenções cruéis de seu agressor.

É uma premissa que foge radicalmente da proposta dos anteriores para se manter algo mais isolado e simples, o que justifica o fato de tantas pessoas clamarem que esse é o filme cujo formato mais se assemelha à clássica série de televisão. A situação crítica permite que passemos muito tempo com os personagens, e o roteiro de Pegg e Jung é inteligente por formar diferentes "duplas" e separá-las em diferentes pontos do planeta para que possamos testemunhar uma interação não muito explorada nos anteriores. Kirk acaba com Chekov (Anton Yelchin), Spock (Zachary Quinto) e Magro (Karl Urban) têm uma divertidíssima jornada, Uhura (Zoe Saldana) e Sulu (John Cho) acabam presos com o restante da tripulação e Scotty (Pegg) acaba encontrando a misteriosa guerreira Jaylah (Sofia Boutella), que transforma-se na nova aliada do grupo.

Essa separação funciona muitíssimo bem, com todo o elenco afiado e entrosado de maneira ainda mais perceptível do que nos longas anteriores, e também permite um equilíbrio muito maior de seus personagens; ninguém fica ofuscado aqui, e ainda há espaço de sobra para que Sofia Boutella faça de sua Jaylah uma das mais interessantes e divertidas figuras desse novo reboot. Porém ainda temos o foco um pouco maior em Kirk e Spock, ambos com subtramas pessoais que questionam se devem ou não permanecer em seus respectivos cargos e a responsabilidade que o futuro traz à tona. Spock principalmente, ainda mais levando em conta a reviravolta dramática que. Já devem imaginar o que é, considerando o falecimento de Leonard Nimoy, que, aliás, ganha uma belíssima e sutil homenagem aqui - assim como todo o elenco da série original.

O roteiro de Pegg e Jung, talvez por apostar nessa trama simples, mostra-se incrivelmente redondo e inteligente. Não temos furos e as aparentes coincidências (como o fato de o planeta desolado trazer uma antiga nave da Federação) vão revelando-se parte de um plano maior à medida em que a trama avança, e tudo faz sentido aqui. Cada reviravolta funciona maravilhosamente bem, e o espectador não se sente trapaceado pois o roteiro da dupla trabalha de forma eficiente com foreshadowings e a construção lógica dos acontecimentos; Spock e Uhura comentarem sobre um colar específico é um diálogo sem muito valor até o momento em que a jóia adquire uma função valiosa dentro da narrativa. Até mesmo a infame motocicleta que assombrou os fãs nos trailers tem uma participação crível aqui.

Mas a grande surpresa fica a cargo de Justin Lin. Confesso que fiquei desconfiado com a contratação do responsável pela maioria dos filmes da série Velozes & Furiosos, e minha descrença só aumentou com pavoroso primeiro trailer do longa - tanto que optei por afastar-me de todo o restante do marketing até assistir ao filme. Pois bem, Lin inesperadamente revela-se um diretor ainda mais talentoso e à vontade com o material do que o próprio J.J. Abrams. As cenas de ação ganham mais intensidade e funcionam por sua inventividade com uma enxurrada de excelentes efeitos visuais que ajudam a construir uma escala maciça que eu não via há um bom tempo, vide a espetacular sequência na qual a Enterprise é brutalmente despedaçada pela armada de Krall ou o embate contra as "Abelhas" do antagonista ao som contagiante de "Sabotage", do Beastie Boys. Impossível não sentir os pelinhos do braço se arrepiando...

A câmera de Lin passeia majestosamente e criativamente explora cada canto da Enterprise digital e a espacialidade das batalhas através de travellings, panorâmicas e ângulos inusitados, conseguindo até mesmo inovar em territórios que eu podia jurar que Abrams já havia explorado por completo. Por exemplo, quando a Enterprise dispara em velocidade de dobra, era de costume que acompanhássemos o trajeto da nave no interior da dobra, mas Lin posiciona sua câmera na lateral do percurso, criando um belíssimo efeito onde a nave parece percorrer um verdadeiro oceano de estrelas. O diretor só peca quando temos combates corpo a corpo, onde sua câmera torna-se maluca demais e os cortes do quarteto de montadores apostam na incompreensão. Felizmente, são poucos.

Nos quesitos de produção, é uma obra impecável. Os já mencionados efeitos visuais são de primeira linha e funcionam muitíssimo bem dentro das elaboradas cenas de ação, que explora com criatividade as possibilidades de teleporte e hologramas, diga-se de passagem. As maquiagens e o design das criaturas também são de se espantar, desde uma tripulante da Enterprise que traz uma verdadeira réplica do facehugger do Alien como cabelo (não vejo a hora de ver um Hot Toys disso) até o visual ameaçador de Krall e seus companheiros, que são capazes de preservar a performance de seus atores - especialmente Idris Elba, que ainda é beneficiado pelo fato de seu personagem sofrer mutações na aparência.

Aliás, Krall é um assunto curioso. Não vou entrar em spoilers, mas temos aqui um vilão que começa de forma esquecível e representa os pontos fracos do longa sempre que a montagem nos leva até ele, sendo memorável apenas de aparência. Porém, seu arco e história tornam-se consideravelmente mais interessantes quando aprendemos sua real identidade e intenções, dando força não só a seu arco, mas também ao de Kirk quando tem-se o debate acerca de identidade. Porém é algo que acaba subdesenvolvido e que soa como uma reciclagem de temas do anterior, que contava com um antagonista muito mais marcante na forma do Khan de Benedict Cumberbatch.

Star Trek: Sem Fronteiras é o melhor filme da franquia reboot que J.J. Abrams iniciou em 2009, surpreendendo pela eficiência de sua narrativa simples e o cuidado imenso com seus personagens cada vez mais fascinantes. É uma aventura genuína com bom humor, tensão, drama e tudo o que um bom filme do gênero pede. Um dos melhores do ano, sem dúvida.

Obs: O 3D é bem usado e não compromete, mas a tela IMAX definitivamente deve ser a escolhida do espectador para a melhor experiência.

Star Trek: Sem Fronteiras (Star Trek Beyond, EUA - 2016)

Direção: Justin Lin

Roteiro: Doug Jung e Simon Pegg, baseado na criação de Gene Roddenbbery

Elenco: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Anton Yelchin, John Cho, Idris Elba, Sofia Boutella

Gênero: Aventura, Ficção Científica

Duração: 122 min

https://www.youtube.com/watch?v=M3UPP4X2mf8

Crítica | Café Society

Mantendo sua marca insuperável de lançar um novo filme por ano, é de se questionar como Woody Allen consegue bolar tantas ideias. Na verdade, nem isso, já que seus filmes trazem o grave problema de repetir temas, situações e estereótipos, mas não deixa de ser notável que já esteja na pré produção de um longa enquanto completa outro. É até difícil como crítico pensar em introduções a cada novo filme do diretor, mas aqui estamos com Café Society, que traz praticamente tudo o que podemos esperar de um filme de Allen.

Mais uma incursão de Allen a produções de época, a trama é situada nos anos 30 e logo nos apresenta a Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), um jovem rapaz do Bronx que sente a necessidade de expandir seus horizontes e parte para tentar a sorte em Los Angeles, onde seu tio Phil (Steve Carell) gerencia uma influente agência de atores e atrizes de Hollywood. Sozinho na cidade, Phil designa sua secretária Vonnie (Kristen Stewart) para introduzir Bobby nessa chamada "alta sociedade" (o café society do título, no caso) ao passo em que o jovem rapidamente se apaixona pela moça.

Temos aqui exatamente aquilo que se espera de um filme de Woody Allen. Um protagonista um tanto inseguro e desiludido, romances entre homens de meia idade e moças mais jovens, inserções filosóficas repentinas, um jazzinho básico na trilha sonora e a presença da cidade favorita do diretor, Nova York. E, por grande parte da projeção, Café Society funciona como uma narrativa encantadora e despretensiosa quando centra-se na jornada de Bobby. Mesmo que rodeada de temas que Allen já tenha explorado antes (e de forma superior), o tempo gasto ali compensa pelo carisma de Jesse Eisenberg, que mostra-se novamente bem à vontade com o texto e os trejeitos criados por Allen. Porém, me impressionei pelo lado mais sagaz e ousado do personagem, algo que não normalmente associaria à postura mais introspectiva de Eisenberg.

Os diálogos entre Bobby e Vonnie trazem mais insights de Woody Allen sobre a indústria de Hollywood, piadas antiquadas de medo comunista e, claro, sua criação como judeu. Allen é um mestre nessa arte, e as conversas entre o casal protagonista são divertidas, muito em parte à química de Eisenberg com a eficiente Kristen Stewart. Vale destacar também as inúmeras referências a astros e produções hollywoodianas da época, a maioria delas saída do Phil de Steve Carell; outro muito à vontade em seu papel, novamente dosando seu timing cômico em meio ao drama com impressionante habilidade.

Os problemas começam quando nos deparamos com a verdadeira bagunça estrutural que é Café Society. Além de uma elipse temporal abrupta cujo efeito nunca sentimos por completo, o roteiro de Allen traz diversos personagens e subtramas que parecem estar ali apenas para preencher tempo de projeção. Por exemplo, os núcleos da irmã Evelyn (Sari Lennick) e do gângster Ben (um divertidamente canastrão Corey Stoll) são divertidos e trazem suas doses de bons momentos, mas são completamente avulsos à trama central, seja na ligação com eventos ou conexão temática. Simplesmente estão ali, mas, novamente, rende bons momentos como a montagem sobre a vida criminosa de Ben onde conhecemos o lado "Goodfellas" de Woody Allen. Porém, ao mesmo tempo, nos perguntamos se é realmente necessário acompanharmos flashbacks sobre a infância de tais personagens enquanto estamos no meio dessa montagem...

Ainda somos torturados com cenas completamente descartáveis em que os pais do protagonista (vividos por Jeannie Berlin e Richard Portnow) discutem sobre a existência de vida após a morte em outras religiões e um narrador pontual (o próprio Allen) que não oferece muita relevância aos eventos. E pior, a personagem de Blake Lively é tristemente descartada e subaproveitada após sua introdução tardia no segundo ato, sendo que sua presença ofereceria um peso maior e mais interessante aos dilemas de Bobby - especialmente por compartilhar do mesmo nome da personagem de Kristen Stewart, e eu podia jurar que Allen fosse investir em uma obsessão ao estilo Um Corpo que Cai. Tristemente, ele se ateve ao básico.

No quesito técnico, temos de fato algo a tomar nota. Pela primeira vez em sua carreira, Woody Allen rodou um filme no formato digital, e essa mudança é perceptível logo nos segundos iniciais, quando vemos a beleza das cores nítidas e limpas de uma piscina luxuosa, o que separa Café Society de quase todos seus filmes prévios. E claro, temos a presença de Vittorio Storaro, lendário diretor de fotografia de clássicos como Apocalypse Now, O Último Imperador e Reds, que entra no posto outrora comandado por Darius Khondji para pincelar um dos filmes mais belos da carreira do diretor.

Os anos 30 nunca estiveram tão lindos quanto nas lentes de Storaro, que traz uma paleta de cor quente e vibrante, rendendo momentos plasticamente lindos como o passeio de Bobby e Vonnie pelo Central Park, uma tomada de um crepúsculo sob o rio Hudson e um maravilhoso jantar totalmente à luz de velas que revela-se um momento crucial da narrativa. Gosto dos pequenos detalhes que outros profissionais não teriam tanto cuidado, como o fato de termos - em dois momentos - cenas em que Bobby e Vonnie têm um encontro e uma nítida luz amarela ilumina o rosto de Eisenberg, claramente expondo a paixão que seu personagem sente pela companheira, que traz uma iluminação natural e indiferente, refletindo a própria natureza da personagem e a situação na qual se encontra - Vonnie tem um complicado relacionamento, mas isso seria um spoiler pesado. Fico feliz que Storaro já esteja confirmado como diretor de fotografia do longa seguinte de Allen.

O design de produção de Santo Loquasto também é digno de nota, com um cuidado estético fascinante nas chiquérrimas e luxuosas locações a que somos apresentados à medida em que a narrativa avança. Desde a imponente residência de Phil, que sempre parece diminuí-lo e oprimi-lo através de paredes fechadas e os enquadramentos que o colocam no canto da tela, o aconchegante buteco mexicano onde Bobby e Vonnie têm um de seus primeiros encontros até toda a decoração e composição do clube noturno de Ben, que vai logo se tornando o centro da alta sociedade - sendo curioso notar os diferentes tipos de tecidos e bancos que encontramos ali, em uma mistura que quase torna o retrato dessa classe de personagens caricaturiais e sem identidade. E fique apenas a menção da belíssima festa de Ano Novo que encerra o longa, onde os confeites e fitas coloridas que caem do teto oferecem ainda mais imagens belíssimas.

Café Society traz um Woody Allen seguro e sem grandes inovações temáticas, já que a trama oferece uma reciclagem de histórias já contadas pelo cineasta em seus anos de glória. Vale pelo clima descontraído e o impressionante quesito técnico, que torna este um dos mais charmosos e elegantes filmes de Allen.

Crítica | Star Trek (2009)

Dizem por aí que há dois tipos de nerd dentro da cultura pop. Aqueles que preferem Star Wars e aqueles que preferem Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Graças a circunstâncias do destino e pelo fato de eu ter visto a saga de George Lucas antes no SBT, acabei pendendo para a primeira classificação, da qual ainda faço parte com orgulho. Porém, eu nunca havia tido um contato forte com o universo de Gene Roddenberry, com exceção de inúmeras referências em Os Simpsons, Seinfeld e literalmente qualquer série de televisão, até o lançamento do filme de J.J. Abrams em 2009.

Seria a primeira grande excursão de Abrams no cinemão blockbuster, já tendo agradado com o eficiente Missão: Impossível 3 e a revolucionária série Lost. Havia a gigantesca responsabilidade de reacender a chama fraca da franquia, satisfazer aos fãs devotos e conquistar uma nova geração no processo. Não posso falar em nome da ala veterana, mas este Star Trek certamente acertou em cheio para mim.

Mesmo não conhecendo a fundo o universo das séries de televisão e dos longa-metragens originais, de cara já me apaixonei pela forma como Abrams e os roteiristas Alex Kurtzman e Roberto Orci reiniciaram a franquia. Não apenas um remake ou reboot, mas um longa novo que incorpora a viagem no tempo para criar uma realidade alternativa onde encontramos versões mais jovens dos personagens icônicos. É uma solução brilhante pois oferece a oportunidade de reinventar o universo ao mesmo tempo em que não joga fora os 50 anos de conteúdo que esta já rendeu, incorporando-os à trama na presença de um Spock envelhecido (vivido por Leonard Nimoy).

E o foco aqui reside justamente no vulcano (na versão jovem, Zachary Quinto) e na origem turbulenta do Capitão James T. Kirk (Chris Pine), desde o momento em que embarcam na academia de treinamento da Frota Estelar até a primeira missão que acaba por unir toda a tripulação da nave Enterprise: Uhura (Zoe Saldana), McCoy (Karl Urban), Sulu (John Cho), Chekov (Anton Yelchin) e Scotty (Simon Pegg). Em oposição a eles, temos o renegado Nero (Eric Bana) que parte atrás de vingança pela destruição de seu planeta.

É um filme totalmente dedicado a seus personagens, e talvez por isso funcione tão bem e tenha sido tão eficiente em falar com um novo público. Chris Pine está excelente na pele de um Kirk narcisista e que inicia a projeção desperdiçando seu dons e o legado heróico de seu falecido pai (um até então desconhecido Chris Hemsworth) em paqueras e brigas de bar na Terra, ganhando a partir daí um arco de desenvolvimento muito sólido que explora a imprudência e subsequente amadurecimento do futuro capitão da Enterprise. Pine é carismático e irônico na medida certa, e temos fogos de artifício quando contracena com Zachary Quinto, que surge inexpressivo na maior parte do tempo como Spock, mas aprendi que inexpressividade e calculismo são facetas definitivas do personagem. O mais interessante é ver o personagem falhar em manter o controle de suas emoções e se entregar a explosões de violência e melodrama, incluindo uma memorável pancadaria com Kirk.

Temos esse mesmo cuidado com o restante do elenco, que por sinal é uma verdadeira pérola em termos de casting. A atmosfera da academia dá margem a situações divertidas e fáceis de se formar interações e primeiros encontros entre os personagens, com Kirk conhecendo McCoy em uma nave de transporte a caminho da Federação (leia-se, no ônibus escolar), tendo o primeiro contato com Uhura em uma paquera de bar (leia-se, na baladinha universitária) e com Spock em uma simulação de teste impossível (leia-se, o professor exigente). O humor funciona para Kirk e suas interações, ao passo em que Sulu e Chekov são bem apresentados ao ambos cometerem alguns erros em sua primeira missão, com o primeiro tendo esquecido de acionar uma chave e o segundo ter dificuldades com o reconhecimento de voz em decorrência de seu carregado sotaque russo; mérito à excelente performance de Yelchin, que passa longe da caricatura em sua composição.

A Uhura de Zoe Saldana ganha um pouco de destaque a mais graças ao pseudo triângulo amoroso formado com Kirk e Spock, ainda que o primeiro não passe de um flerte aqui e ali. Muito da relação da oficial com o vulcano fica no subtexto, dando a ideia de um romance entre aluna e professor que acaba não ganhando o destaque esperado - o que prejudica um pouco os momentos mais dramáticos e intimistas entre os dois. E o Scotty de Simon Pegg é o último a ser introduzido, mesmo que por conveniência do roteiro e a necessidade de um Deus Ex Machina em um ponto chave do segundo ato. Porém, a performance de Pegg é tão divertida e tão vibrante que somos capazes de perdoar a falta de sutilezas.

A história que os abriga também é bem contada, agradando pela simplicidade e o fato de manter o foco em algo direto e sem muitas subtramas, garantido mais enfoque aos personagens. A presença do Spock Prime é chave para justificar o antagonismo de Nero e sua vingança, em um conceito simples e bem conciso de viagem no tempo. Todas as motivações do vilão de Bana são compreensíveis, ainda que o ator seja bem sucedido em criar um romulano ameaçador e cruel.

Já a direção de Abrams revela-se acertada, ainda que tenhamos ali um cineasta ainda experimentando diversas técnicas e trejeitos. Anos depois, teríamos a culminação de seu melhor trabalho como diretor em Star Wars: O Despertar da Força, enquanto aqui temos uma mise em scene que oscila entre planos longos, câmera na mão, uso um tanto descontrolado de planos holandeses e, claro, as famosas luzes de flare que iconizaram seu trabalho com o diretor de fotografia Daniel Mindel. As cenas de ação ganham muito na mão de Abrams, que revela-se um expert em efeitos visuais orgânicos e críveis, além de cenas de batalha e lutas que são capazes de empolgar e envolver - o salto da tripulação da Enterprise até uma perfuradeira planetária é um dos pontos altos.

E aí temos uma certa polêmica. Cenas de ação em Star Trek. Ainda que a série e os filmes tenham tido sua boa parcela de pancadarias (algo que descobri em uma bizarra e divertida pesquisa), este novo filme abre mão do aspecto mais cerebral que muitos dos fãs veteranos esperavam, apostando mais na fórmula blockbuster e, nas palavras de Abrams, "adicionando um pouco de Star Wars". Entendo como pode ir contra as expectativas dos fãs, mas isso de forma alguma torna o filme ruim, já que não é um mero filme de ação burro na linha de Transformers. É uma aventura elegante e que mantém a inteligência ao respeitar o arco e as relações de seus personagens, resultando em uma catarse capaz de provocar lágrimas até mesmo nos não familiarizados com a franquia (guilty as charge), seja através da pirotecnia, da música de Michael Giacchino ou do famoso discurso final proclamado por Leonard Nimoy.

Star Trek é uma aula de como se reiniciar uma franquia, devendo ser um objeto de estudo nos estúdios de Hollywood que sofrem para trazer de volta suas franquias consagradas. Ao oferecer uma abordagem moderna e radical e um excelente tratamento com seus personagens multifacetados, J.J. Abrams conseguiu injetar nova vida à Enterprise e ganhou uma nova leva de fãs no processo.

Star Trek (Idem, EUA - 2009)

Direção: J.J. Abrams

Roteiro: Alex Kurtzman e Roberto Orci

Elenco: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Anton Yelchin, Simon Pegg, Eric Bana, Winona Ryder, Chris Hemsworth

Gênero: Aventura, Ação, Ficção Científica

Duração: 128 min