Crítica | Superman é abordagem genérica para um herói fragilizado

Todo filme de super-herói tem uma particularidade que talvez não se aplique a nenhum outro (sub)gênero cinematográfico: cada filme se comunica muito mais com a “subcultura” de sua comunidade (dos super-heróis e HQs em geral) que com o próprio cinema (e os filmes em si). Na prática, isso significa que o filme presta pouco tributo e não perde muita energia em se posicionar dentro da estética cinematográfica propriamente dita, focando em fatores que são quase externos a cada produção: notadamente, como os aficionados irão reagir a personagens e situações que - não raro - eles conhecem de trás para frente; e, ato contínuo, como cada filme vai se ramificar (ou já faz parte de uma ramificação anterior) com outras séries e narrativas (sejam elas cinematográficas, literárias, etc.).

Se, por um lado, tal constatação faz com que filmes de super-herói tenham uma autêntica vida própria dentro da indústria, ao mesmo tempo o aspecto especificamente “fílmico” de cada novo título tem menos importância do que teria em outros gêneros. A comunidade parece ter suas próprias regras e volume suficiente para levantar ou enterrar cada nova produção - sendo esta um “bom” ou um “mau” filme. Certamente, o novo Superman de James Gunn lançado agora em 2025 se situa em algum lugar (discreto) entre uma coisa e outra.

A abertura do filme é promissora: nos primeiros 10 minutos, estamos diante de um espetáculo essencialmente cinematográfico - aqui significando que a linguagem cinematográfica é o “motor” da narrativa, suas engrenagens internas aparecem em pleno funcionamento: expectativa e recompensa, alternância entre som e silêncio, a dança de quadros balanceada entre vazio e movimento, tudo está ali. Há uma identificação natural pelo protagonista agonizante, a entrada do cão Krypto (talvez efetivamente a melhor coisa do filme todo) é divertida e triunfal. Tudo combina, tudo bate, lembrando até o clássico Superman original de Richard Donner. Há atmosfera e suspense, cada plano aguarda pacientemente o seguinte para entrar, não atropelando o anterior numa edição aleatória e desenfreada.

Pois bem: isso dura menos de 10% da metragem toda. O restante do tempo, James Gunn (diretor e roteirista) irá basicamente repetir todos os cacoetes que aquele gênero tornou célebres, numa monotonia aguardada e que - possivelmente - satisfaz a comunidade. É impossível não pensar por um instante o que seria se um cineasta tivesse a mesma coragem de Christopher Nolan ou Todd Phillips em trazer o heroi invencível para o realismo ficcional, numa narrativa crua e cuja dimensão humana superasse a mera listagem de fraquezas (coisa que será feita aqui com o protagonista) em direção a uma ambiguidade verdadeira. Fica para outra oportunidade.

Roteiro se ocupa de diferentes núcleos e o protagonista fica perdido no meio deles

É aborrecido tentar descortinar a trama de um típico filme de super-herói como este, uma vez que qualquer respiro pode revelar um spoiler escondido que não diz muito ao espectador comum mas soaria como uma ofensa aos aficionados. O protagonista começa, atravessa e termina o filme em apuros (quando não em conflito íntimo ou literalmente apanhando na cara mesmo) porque Gunn quer provar que ele é “humano” ou algo parecido. Em alguns momentos, essa fixação torna o personagem quase num coadjuvante de seu próprio enredo, tentando se achar numa sucessão atabalhoada de outros personagens e núcleos, além de uma mal-sucedida e superficial trama paralela de natureza “geopolítica” que não escapa da caricatura.

Os personagens que gravitam em torno do Super-Homem vão de uma Lois Lane (Rachel Brosnahan) propositalmente desglamourizada (e que faz suspirar de saudade por Margott Kider), o (anti)herói desbocado que aparece pela milionésima vez em uma roupagem que acaba sendo indiferente de tantas vezes repetida, até o cãozinho que rouba as cenas, seja ele em carne e osso ou elaborado efeito digital. É o maior acerto da produção (embora muitas vezes ele pareça ser mais forte que o próprio tutor, o que beira o ridículo). O vilão Lex Luthor, por sua vez, emula algum tipo de magnata da tecnologia com pouca dimensão humana (apesar da interpretação de qualidade habitual de Nicholas Hoult, um ator mais interessante que o próprio David Corenswet, que se esforça para tirar algo de cenas em que ele pouco faz além de se contorcer).

Ser “divertido” e “relevante” não é para qualquer filme, Gunn

Quando o roteiro se arrisca e abordar temas que, na cabeça de Gunn, “posicionam” a produção dentro da discussão contemporânea, esbarra na própria limitação do texto (na questão dos “imigrantes”, do qual o protagonista seria um exemplo) ou na inverossimilhança - quando, por exemplo, tenta agrupar num mesmo contexto temporal a existência de “bots” em redes sociais e a importância de um jornal (ainda) impresso, duas realidades díspares e que confundem a cabeça do espectador mais atento: afinal, estamos em 2025 ou 1985?

Nenhum dos defeitos do filme provavelmente atrapalha o deleite da comunidade, que vai ao cinema menos pelo espetáculo cinematográfico em si e mais para conferir como sua própria cultura será alimentada - num jogo de reações condicionadas e que pouco contribui para a arte do cinema, mas por outro lado mantém a indústria viva e aquecida.

https://www.youtube.com/watch?v=OfpXgjP4AOs&ab_channel=IMAX

O impressionante relato do cineasta ganhador da Palma de Ouro sobre a guerra entre Israel e Irã

Jafar Panahi, o diretor de cinema iraniano premiado este ano em Cannes com a Palma de Ouro por Um Simples Acidente, publicou um relato comovente em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/p/DLr0zGtI_PW/).

A prisão de Evin, reconhecida por abrigar presos políticos da ditadura do Irã, em Teerã, foi bombardeada durante os ataques israelenses na recente guerra entre os dois países.

Durante os ataques, os portões da prisão foram abertos, mas a atitude de muitos prisioneiros surpreendeu a todos.

Escreve o cineasta em tradução livre do original em persa:

No relatório apresentado por Abolfazl Ghadiani e Mehdi Mahmoodian sobre o bombardeio da prisão de Evin, uma cena que é menos provável que vejamos na história do mundo, um momento marcante em que se renova a fronteira entre cativeiro e liberdade, poder e dignidade.

Na narrativa deles, é afirmado:

"Por volta do meio-dia de segunda-feira, a Prisão Evin tremeu com o som de várias explosões consecutivas. Duas ou três explosões ocorreram perto do Portão 4 e quando os detentos saíram do portão, perceberam (...) que o armazenamento de alimentos e suprimentos sanitários da prisão haviam sido destruídos. Um número de presos entrou na detenção para ajudar os feridos e retirar os mortos.

Ao mesmo tempo, a segurança da prisão - que abrigava dezenas de prisioneiros nas suas assustadoras celas solitárias - ficou danificada. As portas se abriram e os presos e os agentes de segurança saíram da cadeia com caras aterrorizadas. Por volta das duas da tarde, enquanto o número de oficiais de prisão e forças de segurança era pequeno, os corpos de cerca de 15-20 funcionários de manutenção, presos, armazéns e oficiais da Banda 209 foram retirados debaixo dos escombros pelos próprios presos.

Neste momento assustador e perigoso, o que parecia natural para os prisioneiros era uma fuga das garras da tirania; mas o que se revelou é toda a história do sacrifício. Num momento de desordem, é natural pensar em escapar. Mas os presos, sem nenhum meio de resgate, se jogam no coração do fogo e da destruição, e tiram os corpos feridos e sem vida do pessoal prisional, mesmo quando os presos e policiais do presídio de segurança 209 saíram com caras assustadoras, sem a mínima discriminação. Prisioneiro e investigados correram para ajudar os feridos.

Nesse dia, os reclusos da Secção 4 enfrentaram a escolha entre resgatar-se das garras da tirania ou resgatar outros seres humanos por qualquer profissão. Eles sacrificaram a sua liberdade física pelas vidas das pessoas que estavam contra eles antes disto. Eles não se vingaram, nem responderam à violência com violência, mas da forma mais simples e nobre, permaneceram "humanos" e deram significado à humanidade. E este é o momento em que a humanidade sobe as paredes alta da prisão e fica na memória da história.

Panahi prossegue em outro trecho:

Mesmo no mesmo dia do ataque a Evin, poucas horas após o choque do atentado à prisão, os guardas e o Ministério da Inteligência apontaram suas armas para os prisioneiros que ainda estavam sendo resgatados. Numa situação em que ainda havia a possibilidade de um segundo ataque, as portas que haviam sido abertas estavam trancadas novamente. A água desligou-se, a luz foi-se e a escuridão estava em todo o lado mais uma vez.

Mas a verdade foi formada antes das portas estarem trancadas.

Presos políticos com corpos feridos, mas corações livres, fizeram algo que a história não vai esquecer. Eles mostraram que a dignidade não pode ser acorrentada e a humanidade não pode ser suprimida.

Agora esta pergunta permanece para sempre:

Quem estava na cadeia e quem estava livre?

Crítica | Jurassic World: Recomeço é diversão familiar sólida que não se preocupa em inovar

Jurassic World: Recomeço busca fazer uma junção entre passado e presente na condução da franquia a um novo caminho que permita mais dois filmes em sequência. O resultado é um filme de ação bastante tradicional, cuja atmosfera se comunica mais com produções do início do século que com os atualmente habituais filmes de super-heróis, “multiversos” e “realidades paralelas”.

O passado está representado na autoria do enredo, que é do brilhante David Koepp, roteirista responsável por alguns das melhores dramatizações audiovisuais das últimas décadas - entre elas, novos clássicos como O Pagamento Final e O Jornal, além de muitas bem-sucedidas parcerias com Steven Spielberg (como no excepcional Guerra dos Mundos, além do Jurassic Park original) e filmes menos reconhecidos (como o intrigante Efeito Dominó) e muitos outros. É pela escrita de Koepp, provavelmente, que Jurassic World: Recomeço exercita um tom “spielberguiano”, o que significa que o roteiro dará mais atenção às relações e ao passado dos personagens (especialmente as familiares) e menos ao constante cinismo e autoironia tão em voga entre os blockbusters da atualidade - gastando pouco tempo, ademais, com as autorreferências, com as quais o filme vai jogar muito discretamente e logo no início, para não distrair o espectador mais adiante, quando a ação pega para valer.

O presente, por sua vez, vem representado na direção do jovem Gareth Edwards, de Godzilla, Resistência e Rogue One: Uma História Star Wars. Edwards esforça-se para integrar os efeitos visuais a cenários e composições mais orgânicas, mantendo a ação num nível razoavelmente realista que, se não rivaliza com a dos filmes de James Bond ou F1: O Filme, por exemplo, conduz o espectador numa atmosfera de verossimilhança bastante aceitável. A sequência de abertura faz jus discretamente também ao legado de Spielberg, lembrando de passagem a abertura de Indiana Jones e o Templo da Perdição (que é, evidentemente, muito mais elaborada cinematograficamente). De toda forma, é louvável que ele tente desenvolver uma encenação mais sofisticada do que se vê normalmente no cinemão de entretenimento.

https://www.youtube.com/watch?v=6m1eOoUoVao&ab_channel=JurassicWorld

Roteiro oferece algum espaço para as relações familiares e o passado dos personagens sem atrapalhar a ação

Na trama, Martin Krebs (Rupert Friend) é o representante de um conglomerado farmacêutico que contrata a agente especial Zora Bennett (Scarlett Johansson) e o cientista Henry Loomis (Jonathan Bailey) para que liderem uma expedição a uma ilha equatorial com o objetivo de recolher amostras de DNA de dinossauros descartados pela indústria de entretenimento iniciada (e atualmente decadente) nos primeiros filmes da franquia. A expedição escapa do planejamento inicial quando a equipe de barco tem que se desviar para salvar uma família recém-atacada por uma criatura marinha, o que faz com que os dois grupos sigam caminhos paralelos tentando escapar das ameaças, ao mesmo tempo que uma intriga interna define o destino do DNA a ser recolhido.

Diferente do que muitas vezes se espera de um filme fantasioso como este, o roteiro aqui pouco foge de sua premissa inicial: os personagens não se enfiam num buraco que na verdade se revelará uma “passagem interdimensional” ou algo do gênero. Estamos diante de um filme de aventura tradicional, em que os personagens encontram-se fragilizados num ambiente hostil e precisam escapar das criaturas que ele revelou razoavelmente desde o início - exceto pelo mutante do clímax, que lembra algo como um alien gigante misturado com o monstrengo de Cloverfield - Monstro.

Detalhes que remetem ao cinema de Steven Spielberg ajudam a elevar o conjunto sem se exceder nas “referências”

Há um espírito levemente Indiana Jones na tocada do filme (sem, entretanto, os “choques culturais” que eram comuns às aventuras do personagem e lhes davam um sabor particular), uma montanha russa bastante física, “realista”, com um balanço acertado entre correria e pausa, barulho e silêncio, que ajuda a construir algum suspense.

Um produto de franquia dificilmente ofereceria algo realmente novo, e não se sabe se era este o objetivo para este “recomeço”: uma diversão sólida e familiar, cuja baixa ousadia é compensada por um enredo com personagens dotados de humanidade e algum conflito interno. Se pensarmos no que é oferecido habitualmente ao espectador de blockbusters, isto é quase um banquete.

Crítica | F1 é aula de entretenimento saindo diretamente dos anos 1990

Sempre que eu assisto a uma grande produção, repleta de cenas elaboradas, a primeira coisa que eu faço depois de terminada a sessão é tentar descobrir o quanto do que se vê na tela foi feito “na unha” (como quando o Tom Cruise realmente pula do avião em movimento) e quanto se deve a efeitos digitais na pós-produção. No caso de F1: O Filme, pela primeira vez eu não me preocupei em fazer isso. O motivo é bastante simples de compreender: algumas cenas são tão impressionantes que, se foram feitas com atores e veículos reais, são realmente espetaculares - mas, se tais cenas precisaram ser resolvidas prioritariamente no computador, a integração entre os atores e cenários é tão precisa e discreta que a façanha parece ainda maior.

O novo filme dirigido por Joseph Kosinski (de Top Gun: Maverick) se insere numa longa tradição de produções sobre corridas de automóveis. A lista de títulos célebres é extensa e respeitável: desde Grand Prix (1966), dirigido por John Frankenheimer, e As 24 Horas de Le Mans (1971); passando por Dias de Trovão (1990), com Tom Cruise e Alta Velocidade (2001), com Sylvester Stallone; até chegar aos mais recentes Rush (2013), Ford Vs. Ferrari (2019), Gran Turismo: De Jogador a Corredor (2023) e Ferrari (2023).

O novo filme estrelado por Brad Pitt ocupa um lugar de destaque em tal lista e, se não for decididamente o melhor deles, está bem posicionado. Além de se tratar de uma produção grandiosa em iMax, envolvendo os gigantes Warner e Apple, F1: O Filme tem uma marca muito particular que parece se sobrepor às outras influências e ser responsável pelo resultado: a assinatura de Jerry Bruckheimer, o lendário produtor dos anos 1980 que moldou toda uma mitologia cinematográfica em sucessos como Top Gun, Armageddon, a franquia Piratas do Caribe e tantos outros.

https://www.youtube.com/watch?v=8skLAmcQEX4&ab_channel=FORMULA1

Enredo é bem amarrado e não se perde em subtramas dispnesáveis

O roteiro de Ehren Kruger (autor de outros enredos excelentes, entre eles o brilhante O Suspeito da Rua Arlington) apresenta muito rapidamente suas credenciais, fisgando o público nos primeiros 10 minutos. Pitt (esbanjando carisma, como de costume) é um piloto quarentão e mal sucedido que ganha a vida aceitando pilotar em diferentes categorias como freelancer, sem estabelecer raízes em lugar algum (o roteiro irá esclarecer isso no momento necessário, sem digressões dispensáveis). Ao ser abordado por um antigo colega de corridas (Javier Barden, ótimo), Sonny (Pitt) tem a oportunidade tardia de retornar à Fórmula 1, onde terá numa equipe azarenta a companhia do novato talentoso Joshua Pearce (Damson Idris), que enxerga no corredor mais velho ao mesmo tempo um rival e professor.

Chama atenção o tom do filme - e aí provavelmente está o peso da influência de Bruckheimer, a atmosfera anos 1990 que contrasta bastante com a que estamos acostumados em outros blokcbusters contemporâneos. Diferente destes, a mania incontrolável de “piscar para a plateia”, de avalizar os absurdos da trama com sorrisinhos irônicos, uma tendência permanente à autocondescendência de rede social, aqui é substituída por rebeldia crua e cinismo sem indulgência: Sonny Hayes é um ferrado pela vida que não tem pena de si mesmo, tampouco se dobra à autoridade ou grupo, fazendo suas próprias regras sem pedir desculpa a cada 10 minutos (como num filme da Marvel, por exemplo). É competitivo, brutal, autêntico e leal ao grupo, um homem fora do seu tempo (e possivelmente fora de um “tempo do cinema” também).

Visualmente, o filme reflete a crueza de Hayes e impressiona, também, pela diferença do que estamos acostumados a ver. Tudo é orgânico e imprevisível - diferente, por exemplo, de produções hiper “anabolizadas” de CGI e visual artificial, como Pecadores e Extermínio: A Evolução, onde algumas cenas parecem tão “preparadas”, tao previamente “simuladas”, que temos a sensação de que a qualquer momento o “arquivo do filme” vai travar bem na nossa frente por falta de memória.

Aqui, entretanto, a sensação é oposta: a ação é vívida a ponto de transbordar pelas bordas da tela. É possível sentir o drama físico dos pilotos levados ao limite. Nada de iPhone girando 360 graus ao redor do ator (apesar de o filme ser da Apple…). Como em Top Gun: Maverick, Kosinski opta por um realismo que sugere descontrole e aleatoriedade, fazendo do espetáculo cinematográfico um evento que só se realiza plenamente em uma tela grande. E Bruckheimer empresta a verve inconfundível do cinema dos anos 1990, quando os heróis não eram cientistas bilionários ou seres híbridos com habilidades extrassensoriais, mas homens comuns com coragem e teimosia para ir até o limite.

A experiência de ver este filme é incomparável numa tela grande

O vigor meio incontrolado e talvez “masculino” demais de F1: O Filme pode assustar uma parte da audiência, acostumada a um estilo mais anódino e autocomplacente dos herois de histórias em quadrinhos. De toda forma, a produção merece ser assistida (e preferencialmente no cinema), pois é um exemplo quase perfeito de seu subgênero, sofrendo apenas com um desfecho alongado e com falsos epílogos (uma praga do roteiro contemporâneo). Nada que atrapalhe o prazer de apreciar um cinema tão realista, tecnicamente minucioso e espiritualmente inconformado quanto este.

Crítica | Extermínio: A Evolução oscila entre originalidade e referências confusas

A retomada da franquia “28” (na falta de melhor denominação) criada pelo diretor Danny Boyle e pelo roteirista Alex Garland vem com grande expectativa despertada pelos trailers de Extermínio: A Evolução, que estreia agora nos cinemas do Brasil. O filme testa o quanto o público ainda está disposto a assistir a mais um “final de mundo” cinematográfico, tema que tem sido central em dezenas de longas-metragens, seriados e jogos eletrônicos.

É difícil saber como uma audiência que, recentemente, tornou Um Filme Minecraft em estouro de bilheteria, irá reagir a esta continuação, que de certa forma lança mão da nostalgia do público fã dos dois primeiros filmes, visto que é bem complicado exigir originalidade de um subgênero tão exaustivamente explorado.

Na trama, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) treina seu filho Spike (Alfie Williams) para que ele possa sair da ilhota onde vivem em comunidade, isolados do continente contaminado, e enfrentar desafios sangrentos e mortais ao se deparar com os infectados - que o pai ensina a matar sem piedade e sem demora. Ao se depararem com uma nova espécie de infectado (a que Jamie chama de “Alfa”, uma versão anabolizada de zumbi), os dois fogem e são recebidos como herois. Mas uma descoberta amarga sobre o pai fará Spike tomar outro rumo acompanhado da mãe, num retorno estapafúrdio ao continente.

https://www.youtube.com/watch?v=Zj8g42hWAtA&ab_channel=SonyPicturesBrasil

Roteiro sofre com problemas de lógica interna

Logo na abertura, Extermínio: A Evolução evoca Madrugada dos Mortos (aqui, o poema de Kipling, “Boots-boots-boots”, ocupa o lugar que foi da canção “The man comes around” no filme de Zack Snyder), com resultado igualmente expressivo de edição. É o prenúncio do caminho que o filme escolhe em toda a primeira metade - e que estranhamente abandona na parte final: uma alucinante experiência sensorial, montagem vertiginosa e edição de som que não permite um respiro de sossego ao espectador. É muito difícil não se sentir capturado pelo universo proposto pela direção, que mergulha a plateia com inegável poderio técnico no drama dos personagens e se arrisca formalmente o tempo todo. Uma mistura relativamente original de ação física, efeitos visuais e composição pictórica que dificilmente passaria despercebida. Há um exagero típico do cinema contemporâneo (aquele “corta-corta”, como se qualquer quadro fizesse o mesmo efeito, o que dilui o poder da linguagem cinematográfica), mas que é compreensível porque tal confusão estética expressa de alguma forma a confusão vivida dentro do enredo.

Talvez para encaixar melhor, futuramente, este filme com os que fatalmente virão, na continuação desta história, há uma reviravolta no tom e nos interesses do filme a partir de seu meio. A segunda parte é sensivelmente diferente da primeira e sensivelmente menos interessante. É quando os problemas de verossimilhança começam a incomodar, os personagens agem como se a luta pela sobrevivência do início não importasse mais - e o enredo ecoa um drama intimista barato, típico às produções de streaming: adultério, doença fatal, solidão de casal… Sem dar spoiler aqui, perceba como é difícil de aceitar que, acompanhado do pai (um caçador experimentado), da primeira vez que sai, Spike se mostra visivelmente despreparado para enfrentar uma série de ameaças, e quando refaz o caminho, com a mãe (doente e sem qualquer solidez emocional), ele se sai muito melhor, o que não tem nenhuma explicação lógica além do fato de que é o que o roteiro de Garland necessita para levar a história aonde ele deseja.

As referências do filme também se transformam na segunda metade, e a direção parece tatear como se estivesse no escuro, buscando elementos que sustentem o novo universo que é obrigada a criar se pretende que a franquia dure mais dois filmes. Extermínio: A Evolução remete então a Mad Max (no santuário improvável do personagem de Ralph Fiennes), gira em falso, até terminar em Laranja Mecânica. Tudo muito esquisito e que gruda (mal) com o início exuberante, noturno, assombroso e promissor.

Um “mais do mesmo” - porém, bem realizado

Conforme sabemos, é difícil ser criativo em cima de uma temática tão batida (para não usar palavra pior): de novo o “fim do mundo”? De novo “zumbis”? De novo pai e filho lutando pela sobrevivência numa paisagem apocalíptica? Quantas vezes assistimos a conteúdo semelhante, somente nas últimas duas décadas?

O público se renova a cada geração, e aparentemente a tensão social que deu origem à primeira grande leva de filmes sobre mortos-vivos (a paranoia da Guerra Fria) também resiste na mentalidade do espectador contemporâneo: tão (ou mais) neurótico a respeito de “contaminações”, “vírus” e “futuros apocalípticos” quanto aquele de 50 anos atrás.

O ponto alto do filme parece ser mesmo sua abertura, toda a primeira parte centrada na dupla pai e filho, que é editada de maneira muito mais arriscada e original que a segunda. Algumas cenas são difíceis de sair da cabeça - especialmente a fuga antes de a maré subir, cujo visual é tão elaborado que mais se parece com um sonho. Depois, o filme cai num marasmo difícil de evitar, e certamente o epílogo funciona menos que o começo, um excesso sentimental que soa forçado num filme que deveria ser sobre mortos-vivos.

Sem necessariamente renovar o subgênero (nem sabemos se isso seria possível), Extermínio: A Evolução é ligeiro na minutagem, violento na medida que o público exige e original em algumas propostas que ele infelizmente deixa de lado ao longo do caminho. Fica a curiosidade de como os filmes futuros trabalharão com esse esboço de universo que o filme propõe e que, misturados, parecem confusos em seu desfecho.

Crítica | Lilo & Stitch (2025) é uma bem-sucedida mistura entre desenho animado e live action

A abertura de Lilo & Stitch deixa uma parte do público confusa: a sequência inicial é toda em desenho animado, e não é essa a expectativa de quem saiu de casa para ver a integração possível entre personagens puramente fantasiosos e atores reais. Um dos grandes desafios de uma produção como esta é integrar os elementos de computação gráfica com aqueles filmados em cenários reais, com atores humanos, e dificilmente se escapa de um certo artificialismo que pouco contribui para a suspensão de descrença (fundamental em qualquer obra de ficção).

Se no início o filme não se preocupa em superar tal desafio e solta todo seu arsenal de imagens digitais, ele rapidamente entra no eixo quando Stitch chega ao Havaí e passa a interagir com a realidade do live action. Sim, estamos diante de uma adaptação do desenho animado original, incorporando um elenco humano e paisagens reais. E o balanço encontrado pela produção tem tudo para agradar crianças e adultos.

Franquia de sucesso abre uma nova porta com elenco humano

Criado pelo cientista alienígena Dr. Jumba Jookiba, Experimento 626 é uma criatura poderosa (embora “fofa”), programada para destruição. Ele é capturado pela Federação Galáctica, mas escapa e cai no Havaí, onde é adotado por Lilo Pelekai, uma garotinha solitária que vive com sua irmã mais velha, Nani, após a morte dos pais.

Lilo acredita que 626 é um cachorro, e o batiza de Stitch. À medida que o relacionamento entre eles cresce, Stitch aprende o significado da “ohana” (família), transformando-se de uma criatura destrutiva em um amigo leal e parte da família.

O conceito do filme não tem nada de muito novo, mas é capaz de encantar na mistura engenhosa entre horror e ternura despertada pela criaturinha. A ideia revelou-se desde o início um empreendimento financeiro poderoso, rendendo expansões e spin-offs como a série animada Lilo & Stitch: The Series (2003–2006), onde acompanhamos Lilo e Stitch resgatando e "reabilitando" cada um dos experimentos para que encontrem seu verdadeiro propósito; Leroy & Stitch (2006), filme final que encerra a série americana; Stitch! (2008–2011, Japão), uma série anime em que Stitch vai parar no Japão e ganha uma nova amiga, Yuna; e também Stitch & Ai (2017, China), nova série animada com uma menina chinesa chamada Ai Ling.

Escolha do elenco é uma decisão feliz

Um dos maiores desafios da adaptação sem dúvida seria acertar a mão na escolha do elenco. A garotinha que interpreta Lilo é um achado: Maia Kealoha, incrivelmente simpática e versátil nas cenas de humor e também no drama. Sua irmã é interpretada pela também novata Sydney Agudong. A vizinha Tutu é vivida pela hilária Amy Hill (de Homem-Aranha: De Volta ao Lar), mas quem poderia se sobressair mais, porém acaba tendo uma participação bem diluída, é a dupla Jumba e Pleakley (em suas versões humanas, Zach Galifianakis e Billy Magnussen, respectivamente). Aparentemente, o roteiro tem medo de dar relevo excessivo a tais coadjuvantes (talvez para não desagradar a base do público que é fanática pela criatura que dá título ao filme), que aproveitam bem o tempo de tela, contudo - tempo este que é bem reduzido.

A trama de Lilo & Stitch importa menos que a caracterização encontrada para os personagens principais, num equilíbrio delicado mas bem-sucedido, tanto na garota quanto no falso “cachorro” por ela adotado num abrigo de animais. A química entre a criança e o desenho é tocante e divertida, sem exageros sentimentais mas com a dose exata e necessária de candura que embala uma produção familiar da Disney. Não se pode tampouco reclamar de falta de representatividade entre o elenco, que dá uma ao filme um retrato bastante autêntico da população do Havaí, sem também carregar demais no “exotismo” típico a um filme com ponto de vista “turístico”.

Sem apostas muito arriscadas, Lilo & Stitch é uma versão delicada e acertada em live action para um desenho animado adorado pelo público, que deve apreciar também a versão carne e osso dos personagens de que tanto gosta.

https://www.youtube.com/watch?v=VWqJifMMgZE

Crítica | Missão: Impossível - O Acerto Final é filme de ação gigantesco que vale ser visto no cinema

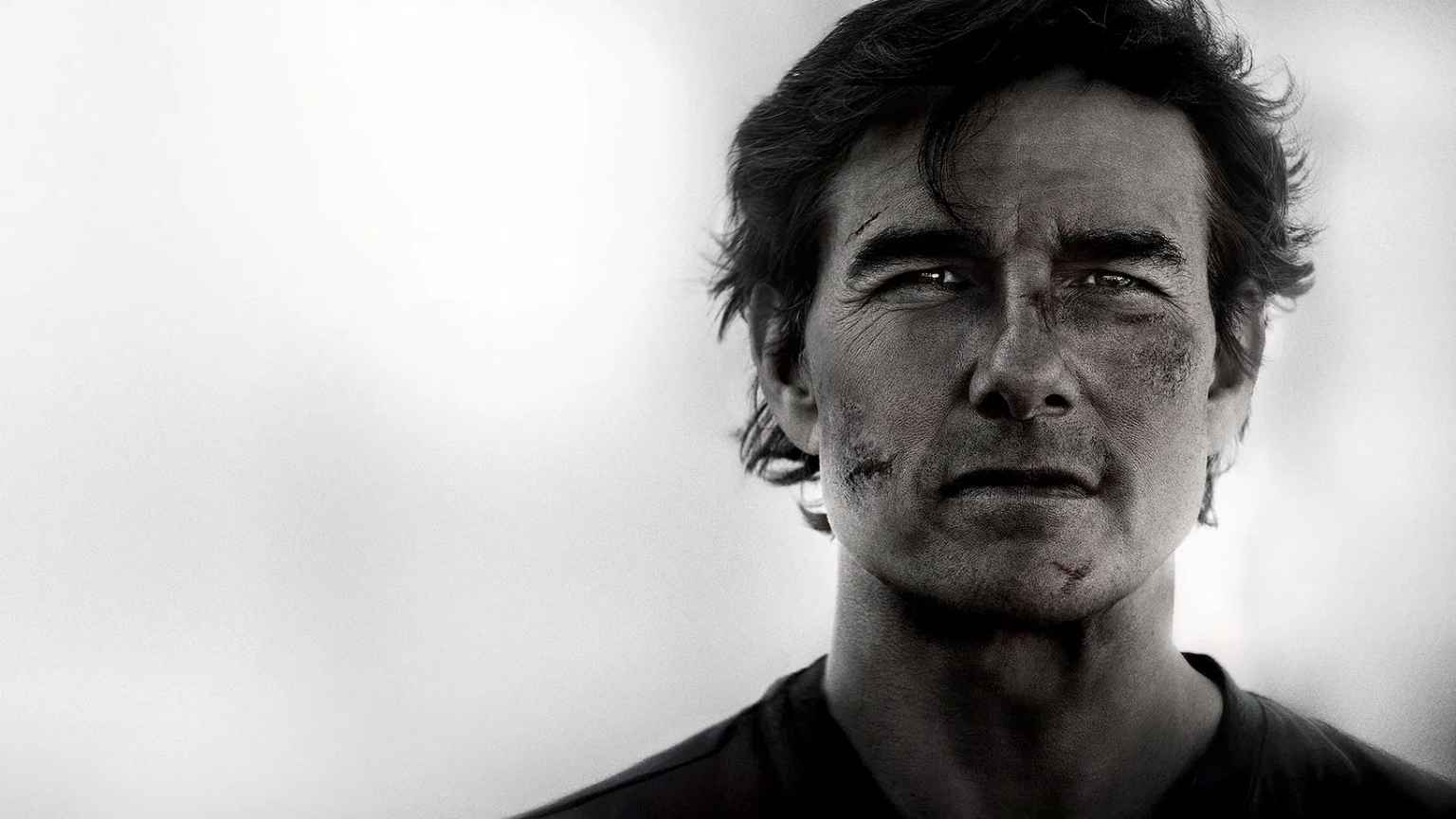

Com a aparente disposição de encerrar seu protagonismo como ator dentro da franquia, Tom Cruise oferece em 2025 com Missão: Impossível - O Acerto Final um espetáculo grandioso (no limite da megalomania), de metragem extensa (embora nunca lento ou enfadonho), que busca resumir todas as histórias anteriores e sintetizar o estilo característico. Como desfecho, sem a necessidade ou pretensão de apresentar nada de novo - mas sim aperfeiçoar ainda mais a própria noção de espetáculo -, o oitavo filme da série é um bem equilibrado balanço de suspense, ação física e meia dúzia de bons personagens bem interpretados.

Iniciada em 1996 com Cruise no papel do agente Ethan Hunt, Missão Impossível transformou-se ao longo das décadas em um dos pilares do cinema de ação contemporâneo. Baseada na série de TV dos anos 1960, a saga foi se reinventando a cada novo filme, apostando em diretores com visões distintas e cenas de ação cada vez mais ousadas, frequentemente protagonizadas pelo próprio Cruise sem uso de dublês. Além de consolidar o astro como símbolo de comprometimento físico extremo, a série combinou espionagem clássica com tecnologia de ponta e tramas labirínticas, conquistando um público fiel em todo o mundo.

No aspecto econômico, esta é uma das franquias mais lucrativas da história da Paramount Pictures, superando US$3,5 bilhões em bilheteria global até 2023. Cada novo lançamento se converte em um evento internacional, sustentado por uma estratégia de marketing agressiva e filmagens em locações reais, que reforçam o caráter global da narrativa. Com orçamentos frequentemente acima de US$150 milhões, os filmes têm se mantido rentáveis graças ao apelo internacional e ao prestígio técnico das produções, fazendo da franquia não apenas um sucesso de crítica e público, mas também um ativo financeiro de peso dentro da indústria hollywoodiana.

Como se sabe, Tom Cruise não é apenas um astro carismático, mas também um promotor do espetáculo cinematográfico para ser apreciado na sala escura e todos os seus esforços para que o espectador seja brindado com um produto diferenciado ao se dispor a sair de casa (inclusive na época da pandemia, quando muitos acovardados decretaram a morte - falsa - do circuito exibidor pela enésima vez) merecem ser recompensados ao menos uma vez mais assistindo a esta produção onde ela certamente funcionará melhor: numa tela grande.

Uma franquia à altura de 007

A franquia Missão: Impossível notabilizou-se durante as últimas décadas como uma espécie de concorrente da franquia de James Bond - pela dimensão do espetáculo e preferência por uma dinâmica mais realista e orgânica, especialmente se comparada ao dos blockbusters de super-herois - , apresentando, contudo, peculiaridades. Enquanto os filmes do 007 de Daniel Craig sempre soaram mais “operísticos”, trágicos e solenes, os de Cruise como Hunt pareciam mais “folhetinescos”, mais leves em termos de dramaturgia, mais ligeiros e exagerados - quase “autoparódicos” por causa da obsessão do ator-produtor em se colocar à prova em façanhas físicas de alta periculosidade.

Tanto uma quanto outra franquia, entretanto, compartilharam da típica neurose pós-moderna de “fim do mundo”, normalmente uma ameaça vinda de uma organização ou de um vilão brilhante maquiavélico. No oitavo Missão: Impossível, tal pŕeocupação é elevado ao nível estratosférico (como já preparado no anterior de 2023) na ameaça de uma inteligência artificial capaz de controlar a rede mundial de computadores e que lança mão de uma legião anônima de cooptados digitais. A entidade entende o ser humano como uma ameaça e pretende provocar uma guerra nuclear para que toda a raça seja exterminada. Evidentemente, o único agente capaz de evitar a destruição total é Ethan Hunt.

A trama nada tem de original, mas mesmo assim é extremamente rocambolesca e elaborada, de modo que é preciso parar o enredo algumas vezes para que os personagens expliquem pacientemente o que está acontecendo (num recurso tipicamente ao estilo de Christopher Nolan). Dificilmente este expediente irá incomodar a audiência (como provavelmente não incomodaria se esta não entendesse nada do que está acontecendo) porque o forte do filme não é a trama, mas sim a ação física desenfreada que dispensa explicações, além da identificação imediata com personagens tão humanos quanto é possível conceber numa produção como esta.

Filme dialoga com o cinema clássico em um de seus gêneros mais tradicionais

Diferente da maioria dos filmes de super-heroi, por exemplo, como os oferecidos habitualmente por Marvel e DC, cujo universo imaginário deve mais aos quadrinhos e ao videogame, aqui a referência parte de um gênero muito tradicional de cinema, e remete ao seu primórdio, ao suspense primitivo, sensorial, dos primeiros filmes mudos com trens ameaçando a plateia e garotas amarradas prestes a serem atropeladas. Essa comunicação não apenas com o espectador atual, mas também com a memória coletiva de um século de imagens em movimento, é talvez o maior mérito de Missão: Impossível - O Acerto Final - ser suficientemente atual para o público de 2025 e, ao mesmo tempo, profundamente cinematográfico em sua noção de espetáculo visual, de proeza física facilmente compreensível, ao mesmo tempo despretensioso e vigoroso na tela.

Embora tenha quase três horas de duração, o filme não se arrasta em nenhum momento, porque acontece coisa o suficiente para preencher toda a projeção. Não há digressões, tempos mortos, subtramas paralelas desimportantes para dar “substância” ao espetáculo. Estamos diante de um potencial fim do mundo e o filme se agarra a isso ferozmente até o último minuto.

Há ainda algum tema de interesse que eventualmente emerge em meio à ação (a responsabilidade individual, a ameaça do poder total concentrado, etc.), mas nada que termine por merecer maior atenção que a cadência visual de um típico filme de ação: realista (dentro do possível), com perfeita integração entre o que é efeito prático e o que é computação, uma direção que pouca atenção atrai para si mesma (embora talvez a edição exagere em algum momento na vertiginosidade), a batida do tema musical que rememora a todo momento: é novo, mas você já viu isto antes, é confortável confiar em Hunt e sua turma para salvar o mundo mais uma vez. E talvez o cinema em tela grande também.

https://www.youtube.com/watch?v=fsQgc9pCyDU

Crítica | Thunderbolts* consegue renovar sua própria fórmula sem deixar de lado as expectativas do público

Filmes de super-heroi correspondem hoje a um gênero cinematográfico que já pode ser entendido à parte, tendo se tornado tão amplo em termos de alcance de público e relevância no mercado que não faz sentido classificá-lo mais como um subgênero de ação ou fantasia. Se por um lado isso dota todo um grupo de filmes de uma relevância particular, por outro cria determinados padrões que se repetem (muitas vezes de maneira enfadonha) mas precisam ser considerados toda vez que um título novo é lançado.

Na contramão de uma tendência de repetição rigorosa de temas e convenções, Thunderbolts* aparece em 2025 como uma leitura relativamente vigorosa para situações e personagens que, se não são exatamente conhecidos pela maior parte do público, propõem por outro lado uma abordagem mais humana e “dramatúrgica” do Universo Marvel, sem afastar os fãs mais fieis.

A nova produção se insere no MCU como uma resposta à necessidade de renovação de suas grandes equipes, após o encerramento do arco dos Vingadores originais. Com anti-heróis falhos e complexos, o filme promete questionar a noção tradicional de heroísmo, oferecendo um olhar mais cínico — e talvez mais humano — sobre o que significa salvar o mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=K1vsrRTgW44&ab_channel=MarvelBrasil

Renovar os filmes sem deixar os fãs órfãos

"Thunderbolts" marca um novo momento para o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), reunindo personagens que transitam entre o heroísmo e a vilania. O longa, dirigido por Jake Schreier, aposta em figuras que já foram apresentadas em filmes e séries anteriores, agora reunidas para uma missão que exige habilidades menos ortodoxas e mais disposição para operar fora dos limites convencionais.

O grupo é liderado por Yelena Belova (Florence Pugh), que foi introduzida em Viúva Negra (2021) como a irmã adotiva de Natasha Romanoff. Yelena combina habilidades de espiã mortal com um humor sarcástico que a torna uma das personagens mais carismáticas da fase recente da Marvel. Ao seu lado está o Soldado Invernal, Bucky Barnes (Sebastian Stan), um veterano do MCU que passou de vilão controlado pela Hidra a aliado dos Vingadores.

Outro membro importante é John Walker, o Agente Americano (Wyatt Russell), apresentado em Falcão e o Soldado Invernal (2021). Walker é um supersoldado com histórico controverso, visto como uma versão falha do Capitão América original. Ele traz para os Thunderbolts uma abordagem mais agressiva e impulsiva das missões. Completam a equipe Fantasma (Hannah John-Kamen), que estreou em Homem-Formiga e a Vespa (2018) com sua habilidade de intangibilidade e um passado trágico; Treinador (Olga Kurylenko, irreconhecível), especialista em imitar estilos de combate que apareceu em Viúva Negra; e Guardião Vermelho (David Harbour), o super-soldado soviético e figura paterna disfuncional para Yelena.

Diferente dos Vingadores, os Thunderbolts não são idealizados como exemplos de virtude. Eles operam sob ordens da Condessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), uma figura misteriosa que já vinha sendo construída como uma espécie de "Nick Fury" das sombras desde suas aparições em outras produções. A reunião desses personagens sugere uma Marvel mais disposta a explorar zonas cinzentas de moralidade, em que as missões podem envolver manipulação, espionagem e violência sem tanta preocupação com a imagem pública.

Jake Schreier, o diretor de Thunderbolts, é um nome menos conhecido do grande público, mas carrega no currículo uma trajetória marcada por projetos que combinam sensibilidade dramática e ritmo ágil. Ele dirigiu filmes como Cidades de Papel (2015) e trabalhou em episódios da série Beef (2023), elogiada por seu olhar intimista e imprevisível sobre conflitos humanos. Sua escolha para comandar o projeto indica que a Marvel busca dar ao filme um tom mais sombrio e emocional, diferente do espetáculo grandioso e colorido que caracterizou fases anteriores do estúdio. Schreier é visto como alguém capaz de equilibrar cenas de ação com desenvolvimento de personagens, algo crucial para uma equipe tão marcada por traumas e ambivalência moral.

Para o Marvel Studios, Thunderbolts representa uma aposta estratégica em meio a um cenário de desgaste da fórmula tradicional de super-herois. Com o sucesso de produções que exploram tons mais adultos e anti-heroicos, como Coringa (2019) e The Boys, a Marvel espera que o filme atraia tanto o público tradicional quanto espectadores em busca de narrativas menos idealizadas. Internamente, Thunderbolts é tratado como uma peça-chave para expandir a diversidade de tons do MCU, preparando o terreno para fases futuras mais arriscadas e maduras. O estúdio também enxerga na formação dessa nova equipe uma oportunidade de renovar o sentimento de "saga coletiva", essencial para manter o envolvimento dos fãs após o encerramento da saga do Infinito.

Bons personagens com boas escolhas de atores

O balanço achado por Schreier entre ação, drama e humor se apresenta aqui bastante eficiente, não pesando a mão para nenhum dos lados. A parte dos efeitos visuais - que normalmente acaba por se sobressair tanto que o roteiro se perde num segundo plano difuso - é bem integrada à narrativa; as piadas não são tão exageradas a ponto de soarem artificiais (como em Deadpool & Wolverine); e o elenco se mostra um acerto, especialmente em relação a Pugh (que tem uma personalidade mais bem conectada à personagem que Scarlett Johansson) e Louis-Dreyfus (carismática desde sempre). Até mesmo a inevitável “cena pós-créditos” não parece aqui a habitual perda de tempo, sendo impactante e compensando a espera.

Sem revolucionar o gênero, mas mantendo-se fiel ao padrão e equilibrando elementos na medida certa, Thunderbolts* é uma aposta acertada do estúdio e que antecipa mais qualidade (e menos repetição) para os próximos filmes do universo.

Crítica | O Contador 2 é filme de ação competente e despretensioso

Sem oferecer nada de novo ou se arriscar demais para não assustar um tipo fiel de público, “O Contador 2” dá conta do recado de oferecer diversão confortável por duas horas repetindo uma fórmula narrativa conhecida e bem-sucedida e cujo modelo original talvez seja o de James Bond: o filme do “mystery man”, o (anti)heroi solitário que trabalha na beirada da clandestinidade e que demonstra habilidades excepcionais. John Wick e Equalizer também fazem parte dessa tradição e cada um deles apresenta uma relativa infalibilidade que - quando é eventualmente quebrada - provoca uma reação emocional forte na audiência. Mas não é o caso aqui.

Na trama, Christian Wolff (Ben Affleck) ajuda a funcionária do tesouro Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) a solucionar o crime envolvendo seu ex-chefe Ray King (J.K.Simmons), vítima de uma quadrilha que atua explorando mão de obra de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos pela fronteira texana. Wolff usa suas habilidades conhecidas do primeiro filme, contando agora com o apoio decisivo do irmão Braxton (Jon Bernthal), que tem sua própria maneira de resolver conflitos.

https://www.youtube.com/watch?v=wFE8rFrWMek&ab_channel=WarnerBros.PicturesBrasil

Um filme de ação sem vergonha de ser simples na concepção

Um dos principais méritos do filme é não se exceder em pretensões: estamos diante de uma diversão certeira na forma de um filme de ação, com perseguições, luta corporal, tiroteio, algum suspense e vilões inescrupulosos, embora a produção invista pouco neles, preferindo se concentrar mais nos personagens “do bem”. O que talvez seja, também, um elemento de limitação para o roteiro, que tem de dar conta de um número excessivo de coadjuvantes, o que não ajuda na identificação com qualquer deles.

O alívio cômico aparece na forma do irmão briguento e idiossincrático, cuja apresentação muito alongada traz à tona outro problema de O Contador 2: a edição perde um tempo precioso com cenas que, se cortadas, fariam pouca diferença na trama. A ideia é forçar simpatia do público mas sobras sempre pesam na tela, e aqui não é diferente: com 20 minutos a menos - e não é difícil imaginar onde ele poderia ser menor - o filme seria mais ágil e recompensador; afinal, estamos diante de um filme de ação, onde menos (falatório) costuma ser mais.

Ben Affleck parece cansado no papel, mas isso não atrapalha - na verdade, ajuda a construir o protagonista, que tem dificuldades de relacionamento e tenta arrumar uma namorada (conflito do qual o roteiro também abre mão com relativa impaciência e que poderia ser mais trabalhado). Como em Operação Papai Noel, J.K.Simmons tem pouco o que fazer aqui, funcionando mais como um acréscimo de prestígio ao elenco da produção. Addai-Robbinson, por sua vez, não compete com o carisma de Anna Kendrick do primeiro filme. Esse conjunto faz com que Jon Bernthal se sobressaia mais uma vez, ainda que por exclusão.

Talvez o maior mérito de O Contador 2 esteja na simplicidade com que retoma a premissa original sem tentar alçar um voo muito alto (o que a própria premissa dificilmente permitiria). A fórmula que se repete com certa monotonia (as brigas em que o público já sabe que, de alguma maneira, o protagonista sempre levará vantagem, o que elimina qualquer suspense pelo desfecho, mas que oferece ao espectador o conforto disfarçado de repetição) faz com que toda a expectativa da audiência seja em como cada situação será desenvolvida, pois dificilmente ela surpreenderá no final. Este é um dos motivos que fizeram o final da jornada de Daniel Craig como James Bond ultrajar muitos fãs, mas por outro lado reafirma a superioridade dramatúrgica da franquia 007 sobre outras (como esta, que parece estar longe de ser encerrada).

Longa deixa porta aberta para retomar os personagens em outra produção

O cinema de gênero trabalha com expectativas pré-determinadas e tanto quem faz um filme como quem assiste sabe o que esperar do outro lado: quem produz precisa lidar com a fórmula do produto (que, no final das contas, é o que atraiu aquela audiência em particular) e quem senta na sala de cinema aceita “surpresas”, mas nem tanto (volte ao 007), de modo que estamos diante de um jogo de cartas marcadas e que dificilmente poderia sair do lugar-comum sem frustrar seu público.

“O Contador 2” é um filme honesto e bem realizado naquilo que se propõe: sem muitos malabarismos na ação, sem exageros de tom no drama, uma diversão despreocupada que mantém o público desperto na sala de cinema e - como não corre tantos riscos - deixa a porta aberta para um terceiro filme sem grandes crises de consciência artística.

Crítica | Pecadores é mistura cansativa que funciona melhor sendo ouvida que assistida

Quem assiste a um trailer de Pecadores, o novo filme escrito e dirigido por Ryan Coogler (de Pantera Negra), parece estar diante de um terror com foco na ação e nos efeitos visuais. Nada mais distante da realidade. O longa em seus intermináveis 137 minutos é uma mistura de gêneros com um balanço bastante problemático, que segue por um caminho dramático e de crônica de costumes por mais da metade da projeção para, quase no final, lembrar-se de que a embalagem prometia um produto diferente. Mas aí já é tarde demais.

O roteiro parece ter saído do Chat GPT se alguém tivesse feito a seguinte instrução: “misture Um Drink no Inferno de Robert Rodriguez numa ambientação à Na Época do Ragtime de Milos Forman e adapte tudo isso para a audiência de 2025”. O resultado - como dificilmente seria diferente - é uma maionese de gêneros que tenta compensar a bagunça dramatúrgica com uma ambientação muito rica do sul dos Estados Unidos no início do século XX sob a potência sonora de uma trilha exuberante de blues e world music. Como Coogler não é Rodriguez (e muito menos Milos Forman), o que deveria ser um filme de terror com um pano de fundo socialmente “relevante” acaba resultando num todo fragmentado e cujas partes comunicam-se muito mal entre si.

https://www.youtube.com/watch?v=e9kwQahD8YY

Um enredo que mistura elementos em excesso para lidar num mesmo filme

Na trama, os irmãos gêmeos Smoke e Stack (Michael B. Jordan) voltam para o interior da Louisiana cheios de dinheiro no bolso após uma temporada em Chicago. Seu plano é abrir um bar com autêntico blues ao vivo. Eles compram um casarão abandonado e, quase num passe de mágica, estão prontos para a noite de inauguração. Mas algumas pontas soltas do passado, a ameaça velada da Ku Klux Klan e uma presença sobrenatural totalmente estranha ao enredo irão tornar seu sonho rapidamente num pesadelo difícil de superar.

Até a metade do roteiro, é difícil suspeitar que se trata de um filme de fantasia - como o trailer sugere falsamente. Estamos diante de uma exposição lenta, arrastada e sem uma só pausa nos diálogos, na qual se apresenta um número exagerado de personagens que o filme terá de dar conta até o final. É difícil simpatizar com muitos deles da forma que passam pela tela, um emaranhado corrido em que a identificação torna-se quase impossível.

Porém, acredite: esta é a melhor parte do filme, que é muito bem produzido, oferece uma trilha musical empolgante e uma reconstituição de época bastante vívida. Você parece transportado para o sul em cores vivas. Mas isto é um drama realista, ou até mesmo um drama musical. E não é o que foi “vendido”. É preciso voltar ao sobrenatural, introduzir vilões chupadores de sangue que façam algum sentido. E esse sentido acaba numa forçação de barra, diálogos expositivos e flash-backs que atrapalham a montagem.

O roteiro atabalhoado e expositivo não dá conta de todos esses elementos, mas a “visão” do diretor se expande ainda mais: é preciso fazer um comentário social, e resolver a trama, e carregar de sentimentalidades os personagens. Um exagero em que nada se sobressai - exceto a produção vultosa que funciona como embalagem para um produto sem forma definida, inconsistente. Diferente do filme de Rodriguez, por exemplo, que era puro escapismo, a pretensão de Coogler é grande demais para seus braços curtos abraçarem de uma vez só.

O sucesso é quase obra do acaso, mas os erros do filme são visíveis na tela

Como bom filme da Hollywood de 2025, é preciso compensar a ruindade dramatúrgica com truques visuais, barulho e uma edição atordoante, de modo que o espectador mais atento não se perca em divagações. Para ajudar (ou atrapalhar) ainda mais, o enredo demora uns 20 minutos para finalizar, com desfechos falsos que irritam ainda mais a audiência exigente.

Além de um notável desperdício de recursos, o filme dá pouca chance para coadjuvantes talentosos, como a excelente (e de carreira pouco aproveitada ainda) Lola Kirke (de Garota Exemplar), perdida entre um grupo de vilões que estão mais confusos que o diretor em dar algum sentido para tantos elementos estranhos supostamente funcionando em conjunto.

Claro que nada disso tem muita importância para o “negócio do cinema” e o público pode eventualmente mergulhar de cabeça nesta jornada estapafúrdia (como prova o recente sucesso de Um Filme Minecraft). Como arte, entretanto, sobra pouco de Pecadores: alguns números musicais bem coreografados, a sonoridade impactante e um Michael B. Jordan que saiu de Creed, mas que continua levando Creed dentro de si. E - para complicar o que já estava complicado - aqui em dose dupla.