Crítica | O Sobrevivente oferece ação intensa em sátira da sociedade do entretenimento

O Sobrevivente vai bem até o desfecho, apoiado numa atuação carismática de Powell, no cinismo…

Review | Tales of Xillia traz nostalgia com novo fôlego

Tales of Xillia Remastered consegue algo raro: fazer o velho soar novo, e o familiar parecer…

Review | Dragon Quest I & II HD-2D Remake dá aula de como se preservar um clássico

O remake honra a razão pela qual Dragon Quest sambou por décadas no panteão dos JRPGs: é…

Review | Persona 3 Reload chega ao Switch 2 com muita qualidade, mas com performance abaixo do esperado

Persona 3 Reload permanece um dos melhores JRPGs da história e um remake exemplar que merece ser…

Review | Digimon Story: Time Stranger é um JRPG com coração de ouro e pernas de chumbo

Digimon Story: Time Stranger traz uma das melhores jornadas da saga, mas diversos tropeços bizarros…

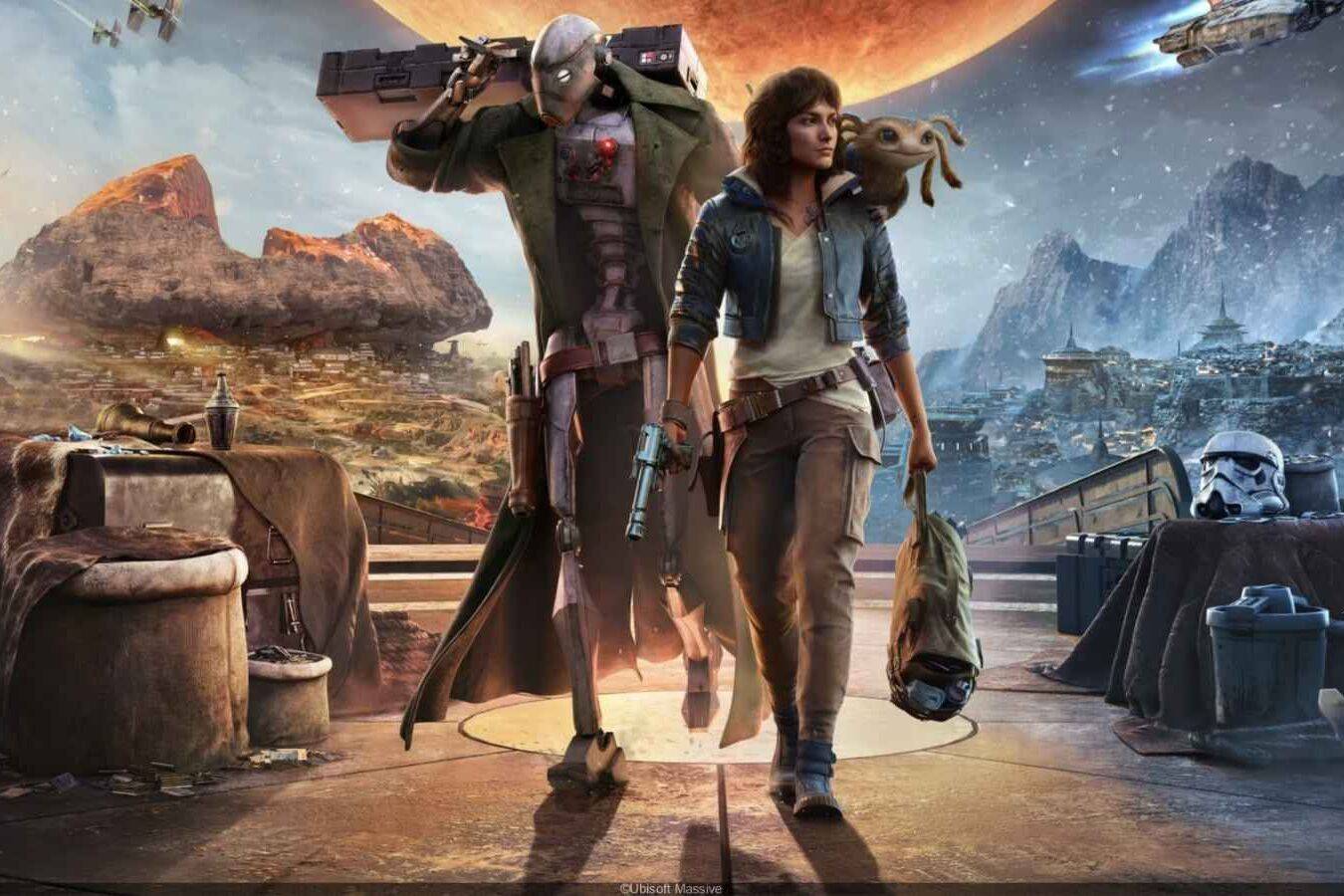

Review | Star Wars Outlaws para Nintendo Switch 2 é um trunfo técnico quase inacreditável

Star Wars Outlaws no Switch 2 é mais do que um port; é uma redenção. O jogo, agora livre dos bugs e…

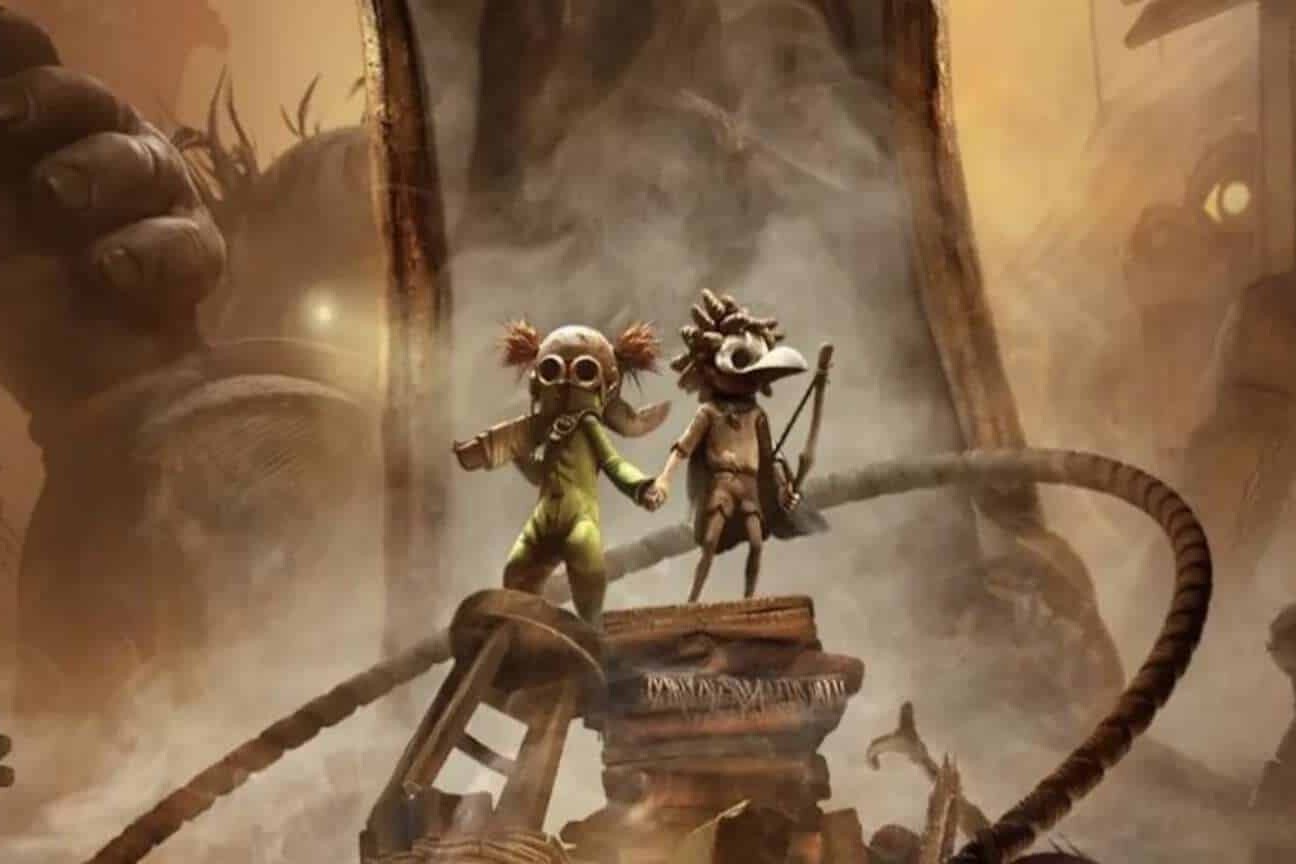

Review | Little Nightmares III estreia trazendo bons pesadelos compartilhados

Little Nightmares III consegue ser ao mesmo tempo familiar e novo: ele retém boa parte da fórmula…