Review | Dragon Quest III HD-2D Remake é reinvenção praticamente perfeita

Reviva a emoção de Dragon Quest III em uma nova roupagem com o HD-2D Remake. Melhores gráficos,…

Review | LEGO Horizon Adventures é uma aventura ideal para crianças (muito) pequenas

Conheça Horizon Adventures, o novo jogo LEGO que traz diversão e aventura para fãs das franquias no…

Crítica | Ainda Estou Aqui é aposta mais acertada do Brasil para o Oscar depois de muitos anos

Descubra o sensível drama 'Ainda Estou Aqui' que retrata a ditadura militar brasileira através dos…

Crítica | Operação Natal é divertimento ideal para um programa familiar neste final de ano

Operação Natal: um filme natalino que traz inovação e diversão. Prepare-se para uma experiência…

Review | Call of Duty: Black Ops 6 mantém tradição de excelência da Treyarch

Acompanhe a evolução de Call of Duty: Black Ops 6. Descubra como a Treyarch continua a saga com uma…

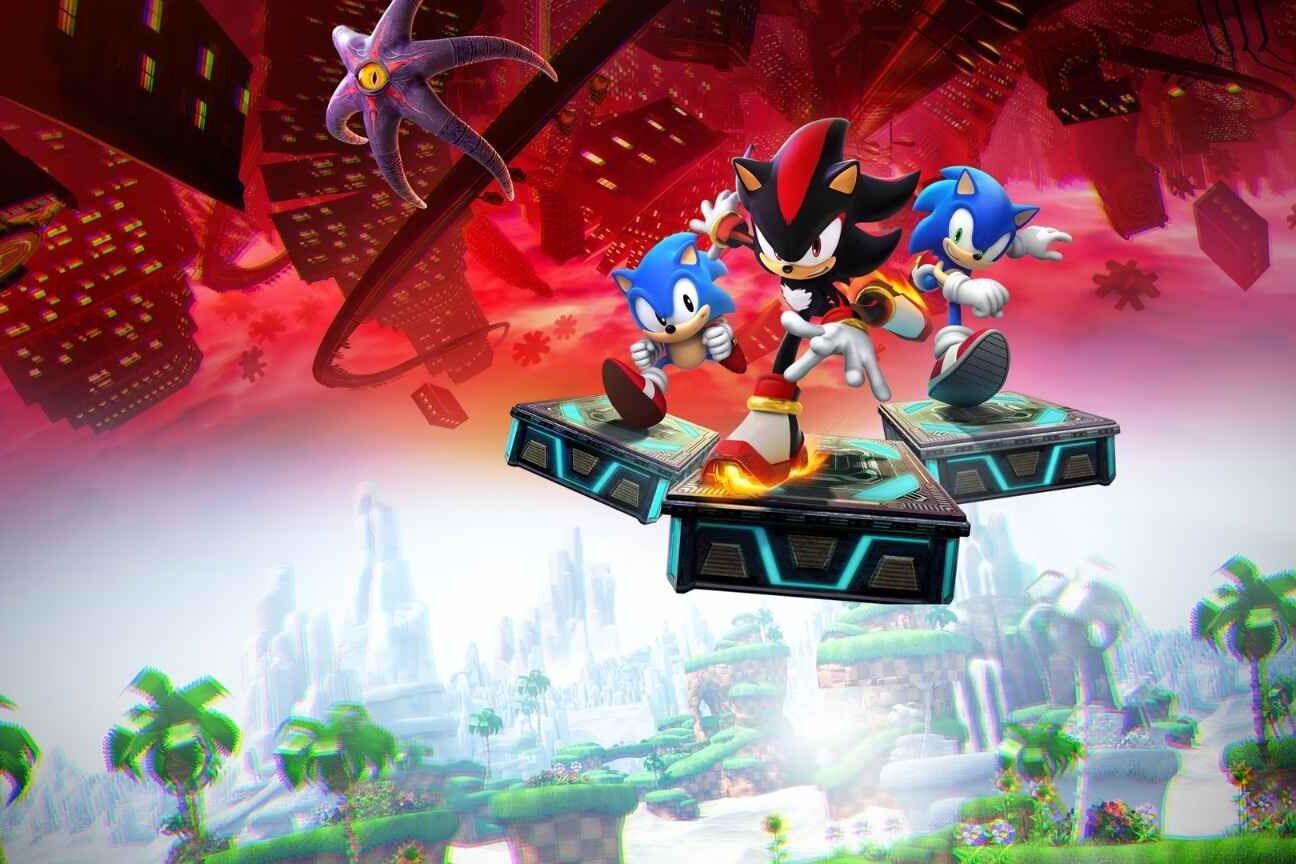

Review | Sonic x Shadow Generations entrega mais um ótimo jogo do Ouriço repleto de nostalgia

Descubra o novo Sonic x Shadow: Generations, um remaster do clássico Sonic Generations de 2011 com…

Crítica | Abdução em Manhattan expõe um caso duvidoso enquanto aposta no espetáculo

Abdução em Manhattan: uma minissérie que desafia a realidade. Descubra como o documentário da…

Crítica | Megalópolis é equívoco gigantesco de um mestre do cinema

Saiba mais sobre o aclamado novo filme de Francis Ford Coppola em Megalópolis e seu destaque para…

Crítica | Corte no Tempo, da Netflix, é slasher teen que simplesmente não funciona

Corte no Tempo, novo filme da Netflix, parece uma oportunidade perdida, já que tenta agradar a…