Crítica | Lilo & Stitch (2025) é uma bem-sucedida mistura entre desenho animado e live action

Descubra como Lilo & Stitch mistura animação e live action, superando desafios de integração visual…

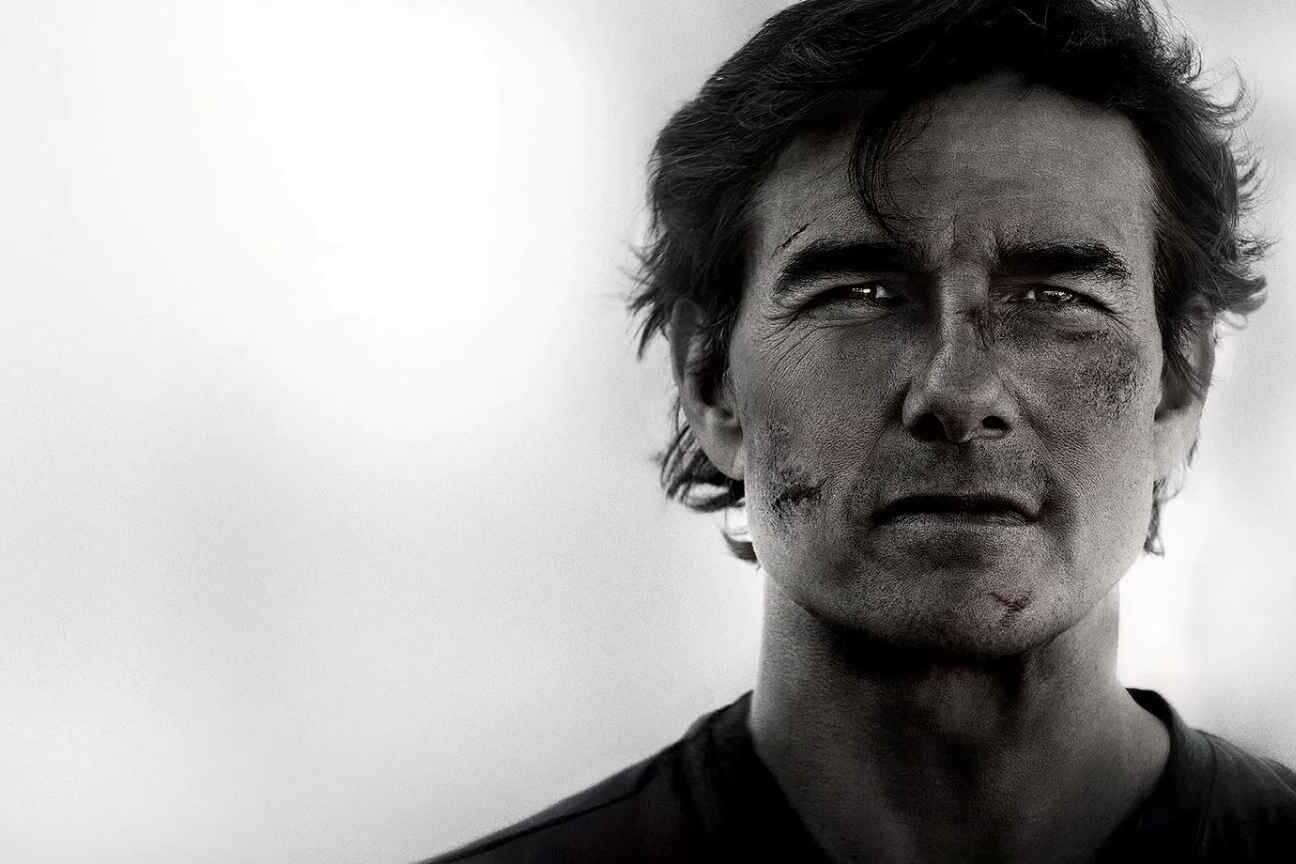

Crítica | Missão: Impossível – O Acerto Final é filme de ação gigantesco que vale ser visto no cinema

Descubra como Missão: Impossível - O Acerto Final apresenta um espetáculo grandioso encerrando a…

Review | Doom: The Dark Ages reinventa a icônica fórmula da série

Doom: The Dark Ages promete reinventar a jogabilidade clássica da franquia. Prepare-se para…

Review | Clair Obscur: Expedition 33 é mesmo o melhor game do ano (até agora)

Mergulhe em Clair Obscur: Expedition 33 e descubra um jogo que se diferencia pela sua execução e…

Review | Days Gone Remastered traz o apocalipse visualmente reimaginado e tecnicamente aprimorado

Days Gone Remastered traz uma experiência mais imersiva. Confira as melhorias que tornam o jogo…

Crítica | Thunderbolts* consegue renovar sua própria fórmula sem deixar de lado as expectativas do público

Prepare-se para Thunderbolts*, um filme que desafia as convenções dos super-heróis com personagens…

Review | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered traz proposta única que honra legado da Bethesda

Oblivion, o clássico dos RPGs de mundo aberto, continua a ser uma referência. Mergulhe nas razões…

Crítica | O Contador 2 é filme de ação competente e despretensioso

O Contador 2 oferece uma experiência de entretenimento ao repetir uma fórmula testada e aprovada de…

Crítica | Pecadores é mistura cansativa que funciona melhor sendo ouvida que assistida

Descubra a verdade sobre Pecadores, o novo filme de Ryan Coogler; uma mistura de gêneros que…

Review | Prince of Persia: The Lost Crown impressiona no Android e iOS provando que os mobiles são plataformas repletas de potencial

Prince of Persia: The Lost Crown traz aventura e desafio para os dispositivos móveis. Conheça a…