Crítica | Batman com Robert Pattinson é um excelente filme de detetive

Não há personagem de quadrinhos mais interessante do que o Batman.

Ao longo das décadas em que existiu nas séries de papel, TV e cinema, o vigilante gótico de Bob Kane e Bill Finger rendeu diferentes interpretações, variando em tom e estilo. Parece também haver um padrão curioso em torno dos constantes reboots e reinvenções do personagem: uma versão mais leve sempre antecede uma releitura mais sombria. O gótico Batman de Tim Burton era uma resposta ao camp de Adam West na televisão, ao passo em que Joel Schumacher trocou as sombras de Michael Keaton pelo neon colorido em seus dois filmes mais cômicos com Val Kilmer e George Clooney; até Christopher Nolan mudar tudo com sua trilogia Cavaleiro das Trevas que praticamente reinventou o gênero ao apostar em uma abordagem realista.

Zack Snyder seguiu essa escola com seu Batman bem mais sombrio com Ben Affleck, mas que também acabou virando uma piadinha quando Joss Whedon foi contratado para “consertar" a Liga da Justiça. O resultado, agora, é uma revitalização ainda mais sombria e realista do que a de Nolan, com o diretor Matt Reeves partindo para explorar um lado pouco levado em evidência do Homem Morcego: o seu tal título de Maior Detetive do Mundo, oferecendo neste Batman de 2022 um filme que parece mais à vontade em uma prateleira ao lado de Se7en: Os Sete Crimes Capitais e Chinatown do que a qualquer outro exemplar do gênero de quadrinhos.

Evitando mais uma história de origem, a trama acompanha o segundo ano de Bruce Wayne (Robert Pattinson) como o vigilante Batman, tentando jogar um pouco de luz nas trevas de uma Gotham City mais decadente do que nunca. Sua parceria com o tenente Jim Gordon (Jeffrey Wright) o coloca em uma investigação para identificar o serial killer conhecido como Charada (Paul Dano) que vem colocando um alvo em diversas figuras públicas da cidade, às vésperas de uma eleição decisiva. Aliando-se também com a misteriosa Selina Kyle (Zoë Kravitz), Batman vai mergulhando na teia perigosa e sinistra do misterioso assassino, em uma clássica história de detetive.

Os Sete Morcegos Capitais

Apesar de continuar sendo um admirador de universos compartilhados de quadrinhos, até mesmo do imperfeito experimento da DC, prefiro infinitamente obras isoladas. Justamente por que, e isso é algo que o Coringa de Todd Philipps foi certeiro em confirmar, obras assim permitem uma liberdade artística muito maior, ao passo em que histórias presas por um único fio de ambientação acabam sacrificando a diversidade visual e tonal de suas histórias - como é o caso do tipo de cinema que a Marvel Studios tem oferecido nos últimos anos.

Matt Reeves parece livre de tudo isso. Seu Batman não está conectado com nenhum outro filme ou universo da DC já estabelecido e, assim como Phillips olhou para Martin Scorsese como referência em seu longa com Joaquin Phoenix, Reeves está bem interessado no noir. Desde a primeira cena, que desde já oferece uma homenagem sinistra tanto para Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock quanto para Halloween de John Carpenter, o diretor dita o tom sombrio e tenebroso que as próximas 3 horas acompanharão, onde o aspecto voyeurístico será explorado por diversos personagens - não por acaso, o próprio Batman tem uma lente de contato capaz de gravar imagens.

O roteiro de Reeves ao lado de Peter Craig oferece pouca ação, e está bem mais interessado no processo de pistas, investigações e a tensão urgente para salvar futuras vítimas. É um clássico procedural, com Batman e o descolado Jim Gordon de Jeffrey Wright assumindo uma postura típica de buddy cops, mais dependentes de lanternas em corredores escuros do que trocas de tiro ao aberto; e as sequências que envolvem tais vítimas em perigos realmente aproximam o longa de um terror, ancorado pela brilhante trilha sonora de Michael Giacchino, onde - em umas delas - Reeves é até capaz de homenagear a memorável sequência do telefone de Era Uma Vez na América, de Sergio Leone.

Gothamtown e Batman

A forma como o Charada de Paul Dano preenche essa necessidade da história também é um grande acerto. Nitidamente se inspirando em elementos do assassino do Zodíaco e também da cultura de stream/fóruns de ódio, o vilão é uma ameaça que paira o filme todo, mesmo que não apareça tanto. É uma reconstrução assustadora desde sua primeira cena, mas Dano também é eficiente em manter o aspecto “fanfarrão" que o personagem sempre apresentou nos quadrinhos; e que foi levado ao extremo com a versão colorida de Jim Carrey em Batman Eternamente. Dizer que o Charada de Dano não se sairia mal como Jigsaw na franquia Jogos Mortais não seria exagero algum.

Já no aspecto mais humano, encontramos o Bruce Wayne de Robert Pattinson. É uma abordagem mais psicológica e perturbada do que as anteriores, com o astro passando maior parte do tempo por baixo da máscara de couro do que sem ela, mas ainda assim garantindo uma presença formidável. Quando vemos esse Bruce mais melancólico, emo e sem qualquer vestígio da persona de “bilionário playboy” que ajudou a imortalizar a dualidade dos alter-egos, Pattinson oferece algo próximo do retrato de um jovem adulto obcecado, o que rende ótimas cenas com o Alfred mais bruto de Andy Serkis e a carismática Mulher Gato de Zoë Kravitz; esta oferecendo o mais próximo de um relacionamento passional que o personagem já teve nas telas.

Vale mencionar também o importantíssimo núcleo da máfia, que tem um papel crucial na trama. Apesar de ser onde o ritmo mais se embola, graças às reviravoltas à lá Chinatown envolvendo a figura de Carmine Falcone (um John Turturro bem à vontade), Reeves se diverte ao dar muitas camadas de complexidade para o nível da corrupção em Gotham. Bem abaixo do chefão de Turturro está um irreconhecível Colin Farrell maquiado como Pinguim, que não tem tanto destaque quanto seus colegas de elenco, mas é bem eficiente em criar uma figura caricata e engraçada na medida certa.

Pintando a tela em Batman

Em seus aspectos técnicos, Batman é um verdadeiro deleite. Reeves retoma sua parceria com o diretor de fotografia Greig Fraser (com quem trabalhou há uma década, no ótimo remake Deixe-me Entrar) e cria aquele que certamente é o mais atmosférico filme protagonizado pelo Morcego. As sombras de Gotham são profundas e cativantes, com o vermelho e o laranja ditando cores fortes na paleta gótica e realista, que também é reforçada pelo fato de chover constantemente durante a trama.

Reeves e Fraser criam imagens icônicas e que ajudam a construir o universo desta Gotham City, especialmente no momento em que um Bruce Wayne soturno narra suas atividades enquanto caminha por uma multidão no Dia das Bruxas; um aspecto bem presente em diversas de suas aparições, que hora transformam o Morcego e seus gadgets em ícones do medo (eu juro que lembrei de Christine: O Carro Assassino no primeiro vislumbre do Batmóvel), mas também de esperança, vide um emocionante plano envolvendo um sinalizador vermelho.

Sob a tutela de um Matt Reeves inspirado e com as referências certas, este novo Batman é apresenta um ótimo recomeço para o personagem nos cinemas. Robert Pattinson é uma grata surpresa como o Cavaleiro das Trevas, que inaugura uma nova e promissora fase do personagem, mas sem se esquecer de entregar uma peça de cinema absolutamente satisfatória e inspirada.

Crítica em vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eiQTeRjXXIY

Batman (The Batman, EUA - 2022)

Direção: Matt Reeves

Roteiro: Matt Reeves e Peter Craig

Elenco: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, Alex Ferns, Jayme Lawson, Barry Keoghan

Gênero: Suspense

Duração: 176 min

https://www.youtube.com/watch?v=rsQEor4y2hg&t=64s

Crítica | Pacificador é um dos grandes acertos da DC em sua 1ª Temporada

Apesar de já ter uma carreira estabelecida um pouco antes, James Gunn só se tornou um nome conhecido do grande público após o sucesso dos dois filmes de Guardiões da Galáxia, na Marvel Studios. Mas aqueles que já haviam assistido a filmes como Seres Rastejantes ou a comédia Super certamente sabem que o estilo de Gunn era muito mais sombrio e delinquente do que uma franquia dominada pela Disney seria capaz de permitir - apesar de piadas de ejaculação terem passado pelas entrelinhas. Por isso, quando Gunn se aventurou na DC com seu irreverente O Esquadrão Suicida, era como vê-lo abraçar seu passado sem vergonha nenhuma - mas trazendo habilidades que o amadureceram como diretor, sem dúvida.

E antes mesmo do filme ser lançado nos cinemas e na HBO Max, uma série derivada já estava confirmada, só ilustrando o nível de confiança da Warner Bros no cineasta. Dessa vez, Gunn sairia explorar mais sobre o detestável (mas carismático) anti-herói Pacificador, que ganha agora 8 episódios protagonizados por John Cena. Mantendo a linha de humor sarcástico e escatológico do filme de 2021, com uma surpreendente dose de desenvolvimento emocional, esta primeira temporada de Pacificador é um grande acerto.

A trama começa após os eventos de O Esquadrão Suicida, com um debilitado Christopher Smith (Cena) se recuperando e voltando ao manto do Pacificador. Ele é imediatamente contatado por Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) para trabalhar novamente para Amanda Waller (Viola Davis), que monta um pequeno grupo que inclui o determinado Clemson Murn (Chukwudi Iwuji), a insegura Leota Adebayo (Danielle Brooks) e o maníaco Vigilante (Freddie Stroma) para deter o que eles imaginam ser uma terrível invasão alienígena na Terra.

Simpatia pelo diabo

O grande desafio nessa primeira temporada de Pacificador é justamente em relação a seu protagonista. Sua participação no filme de 2021 era bem pontual e, deliberadamente, de uma nota única. Ele serve como um escape cômico e sarcástico, e fiquei imaginando como seria uma série inteira para explorar um personagem tão desprezível. A escolha de Gunn é a mais óbvia, mas nem por isso menos difícil: a redenção. A cada episódio que avançamos, o passado e o contexto onde Christopher Smith se encontra é revelado, e por mais que possa parecer piegas ou forçado no papel, a execução impressiona. Com seu talento único para encontrar mascotes animais e temperar emoções com uma ótima trilha sonora incidental, Gunn consegue tornar o desprezível Pacificador em uma figura pela qual podemos torcer e até simpatizar.

Não que o Pacificador seja um sujeito 100% decente, claro. Grande parte da diversão e as risadas intensas da série vem com os momentos onde, ainda mais do que em O Esquadrão Suicida, Gunn explora o humor ácido e irreverente de seus personagens. A maioria deles vem das trocas hilárias entre Smith e o personagem do Vigilante, que o excelente Freddie Stroma enche de um carisma magnético e uma persona que equilibra perfeitamente bem a psicopatia com a insegurança: é um nerd tímido e com toque de celular da Barbie que, vestido de algo parecido com um Power Ranger, se torna uma máquina de matar implacável e eficiente.

O Vigilante é só a ponta do iceberg, apesar de ser a mais interessante. A série pega a velha dinâmica de montar uma equipe clandestina, trazendo de volta os personagens de Holland e Agee em uma capacidade muito maior, com mais arcos, tiques e detalhes que certamente os tornam figuras carismáticas - e até com ótimas cenas de ação, como é o caso de Holland. Mas é realmente surpreendente acompanhar o arco de Adebayo, que a carismática Danielle Brooks se esforça para tornar muito mais do que “a estagiária novata”, garantindo momentos pontuais de ternura e comédia.

O ótimo Chukwudi Iwuji fecha o grupo como o sensato Murn, que carrega um dos segredos mais interessantes de toda a série e, junto com a águia ladra de cenas Eagly, formam uma equipe sempre divertida de se acompanhar - e o lindíssimo momento ancorado pela canção “House of Pain” é quando definitivamente nos envolvemos totalmente com eles.

Mais sujos do que o mal lavado

Não menos importante, um dos arcos mais fundamentais de Pacificador é aquele envolvendo o pai do protagonista: Auggie Smith, vivido pelo eternamente T-1000 Robert Patrick. E o astro certamente faz um antagonista bem mais odiável do que o robô de metal líquido de O Exterminador do Futuro 2, já que Smith é um ex-vilão neonazista conhecido como Dragão Branco, o que é um dos catalisadores para o grande arco de redenção do Pacificador. Patrick não poupa nos insultos racistas, ofensas homofóbicas e orgias com skinheads, e potencializa ótimos momentos com Cena; que já sabíamos ser um ótimo comediante, mas cujo arco com Patrick acaba revelando-o como um formidável ator dramático, com destaque para um impressionante momento no penúltimo episódio.

E lembrando de Seres Rastejantes, algo que já havia sido evidenciado em O Esquadrão Suicida, é o fato de James Gunn ser fascinado por nojeiras. A ideia de colocar uma invasão alienígena aos moldes de Os Invasores de Corpos é muito bem vinda, especialmente pelo clima de paranoia e desconfianças, e toda a nojeira gore que a série oferece com as “borboletas”, pequenos parasitas que se infiltram nos corpos humanos e veneram uma terrível e horrorosa entidade gigante. Tudo isso com a pegada pop de Gunn, que orquestra uma montagem primorosa dos alienígenas se reunindo ao som de “Monster" do Reckless Love, oferecendo doses de “badass" com caminhadas em direção a câmera, mas também de absoluto terror com os sorrisos sinistros dos humanos possuídos.

Naturalmente, Pacificador não tem a escala e o orçamento de um longa milionário como O Esquadrão Suicida, mas a série usa isso a seu favor. Grande parte dos diálogos são entregues em cenas com carros, reforçando o caráter road trip no interior caipira dos EUA, e as cenas de ação são bem mais físicas e violentas; sobressaindo-se quando envolvem lugares apertados, ou os mais inusitados tipos de oponentes contaminados por aliens: ver John Cena de cueca lutando contra uma stripper, ou a fúria intensa do baixinho Mestre Judoca (um impagável Nhut Le) garante ótimos momentos.

Quando o gore entra em cena, o resultado é ainda mais impactante, especialmente quando o Dragão Branco e seus capangas enfrentam o personagem titular ou a própria batalha final, com direito a um escudo que deixaria o Capitão América enciumado e até algumas aparições de luxo.

Dê uma chance à paz, car#@$@!

Com oito episódios que passam voando em um ótimo ritmo, que certamente fica melhor à medida em que chegamos próximo do fim, Pacificador é uma das melhores séries de super-heróis lançadas recentemente. Faz um trabalho surpreendentemente maduro e engraçado na medida certa com um protagonista incomum, mas sai do outro lado com uma história sólida, personagens de apoio carismáticos e uma trama alienígena deliciosamente grotesca. Que venha a segunda temporada!

Pacificador - 1ª Temporada (Peacemaker - Season 1, EUA - 2022)

Showrunner: James Gunn

Direção: James Gunn, Brad Anderson, Jody Hill, Rosemary Rodriguez

Roteiro: James Gunn

Elenco: John Cena, Jennifer Holland, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Steve Agee, Robert Patrick, Annie Chang, Lochlyn Munro, Dee Bradley Baker

Gênero: Comédia, Ação

Streaming: HBO Max

Duração: 40-50 min

Episódios: 8

https://www.youtube.com/watch?v=aRHeECoV8Vk

Crítica | Uncharted: Fora do Mapa é uma aventura pipoca divertida e estilizada

Todos nós certamente nos lembramos de um dos momentos mais inspirados e divertidos de Pulp Fiction: Tempo de Violência, com a participação de Harvey Keitel. Na pele de um personagem carismático e misterioso conhecido apenas como “O Lobo”, ele é responsável por aparecer magicamente, após a chamada de seus superiores, e ajudar os personagens de John Travolta e Samuel L. Jackson a sair de uma enrascada inesperada. Vale apontar que o trabalho do Lobo não é exatamente algo realmente excepcional ou digno de sua reputação gigantesca, mas ele certamente é eficiente. Uncharted

Em Hollywood, temos diversos exemplos de Lobos, mas poucos se destacam tão recentemente quanto aquele que atende pelo nome de Ruben Fleischer. Se algum projeto está “entupido" no longo inferno de desenvolvimento da indústria, Ruben é uma escolha certeira para desobstruir o encanamento: ele pode não fazer o trabalho mais brilhante do mundo, mas assim como o Lobo, é assustadoramente eficiente. Após enfim tirar do papel projetos como Caça aos Gângsteres e o primeiro Venom com Tom Hardy, ele é a pessoa que finalmente leva o game Uncharted para as telonas, após meia dúzia de diretores (como David O. Russell, Shawn Levy e Joe Carnahan abandonarem o projeto. E, para minha surpresa, o resultado com Uncharted: Fora do Mapa é bem mais do que uma mera privada desentupida; é um pipocão de ótimo nível.

A trama acompanha o jovem Nathan Drake (Tom Holland) um barman com poucas aspirações, mas sonhando em se reencontrar com seu irmão perdido, que aceita a proposta do misterioso Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) para se juntar a ele em uma jornada para encontrar um bilionário tesouro perdido - e, possivelmente, o paradeiro de seu irmão. No caminho, Drake aprende a se tornar um aventureiro, ao mesmo tempo em que a dupla recém-formada é perseguida por um empresário ganancioso (Antonio Banderas) que almeja encontrar o mesmo tesouro.

Primeiramente, preciso informar que tenho absolutamente zero conhecimento dos games no qual o filme é baseado. Não joguei nenhuma das aventuras de Nathan Drake, mas conheço bem todo o material no qual a franquia da Naughty Dog claramente tira boa parte de sua inspiração: filmes de aventura, com claro destaque para Indiana Jones. E analisando puramente pela ótica de um filme, fiquei bem satisfeito com o resultado alcançado por este Uncharted, que é um longa que segue todas as convenções e fórmulas de um matinê de caça ao tesouro, mas que se sai bem graças à sua execução eficiente.

O roteiro, assinado por Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway (e ainda uma penca de nomes creditados no argumento) é um exemplar digno desse tipo de história. Há um tesouro valioso que ganha mais importância graças à sua conotação histórica - no caso, uma ligação com a navegação do português Fernão de Magalhães no século XV - e uma série de pistas e objetos diferentes que guiam os protagonistas para este destino. O trio não reinventa a roda de forma alguma, e até se atrapalha com alguns erros e acertos no quesito humor e a irritante conexão de Drake com seu irmão (sempre presente através de um voice over desnecessário e que martela os temas repetidamente), mas entrega um bom produto; fazendo bom uso também da constante desconfiança entre os protagonistas e até mesmo entre o núcleo dos vilões, oferecendo uma genuína imprevisibilidade ao longo da caçada.

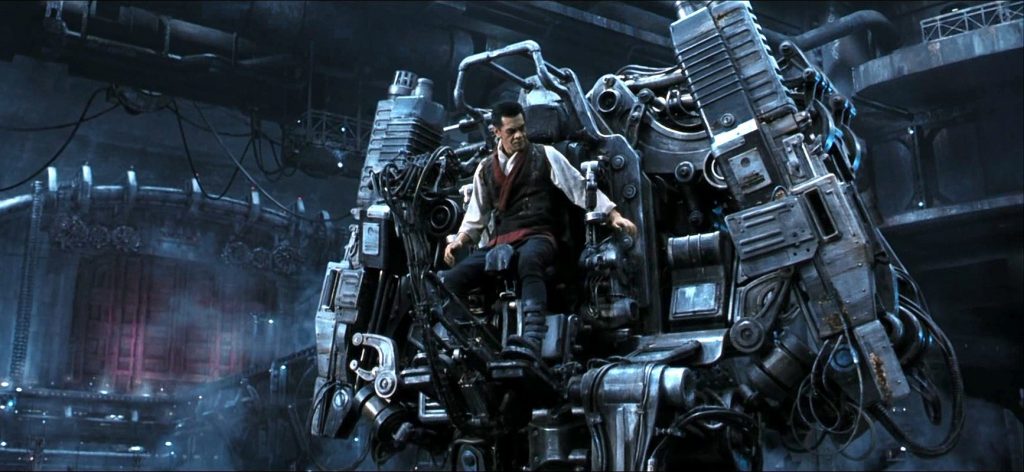

As falhas de roteiro, e também sua fórmula evidente, são facilmente manejadas pelo elenco central. Sei que é uma decisão controversa rejuvenescer os personagens - que são mais adultos nos games - mas a dinâmica aprendiz/mentor de Tom Holland e Mark Wahlberg funciona consideravelmente bem. Ainda que Holland repita diversos elementos e trejeitos de seu Peter Parker na franquia do Homem-Aranha, é capaz de criar um Nathan Drake nitidamente inteligente, mas com a personalidade radical e descolada que o ajuda a contrastar com o Sully de Wahlberg; ainda que o astro não faça muito diferente de seus papéis de ação (o inventor de Transformers: A Era da Extinção vem à mente), é suficientemente convincente para criar o elo entre os dois, especialmente com o desenvolvimento de seu personagem - uma catarse batida e cafona, mas funcional.

Vale apontar também que a interação protagonista fica mais forte quando a Chloe de Sofia Ali entra em cena. Oferecendo um novo contraponto no grupo, a personagem adiciona mais camadas de desconfiança na trama, e garante uma química convincente com Holland. Já Tati Gabrielle tenta fazer algo similar como uma antiga rival de Sully, dividindo muitas cenas com um deliciosamente canastrão Antonio Banderas, mas infelizmente é incapaz de justificar (e convencer) a postura de sua vilã durante o terceiro ato.

Jogando Uncharted no cinema

Mas a grande surpresa acaba vindo justamente do “encanador" Ruben Fleischer. Apesar de sempre entregar filmes satisfatórios, nunca foi conhecido por alguma assinatura visual marcante ou um estilo que pudesse identificá-lo, mas em Uncharted vemos algo bem especial. Certamente inspirado pelas mecânicas insanas e livres da gravidade convencional dos jogos da franquia, Fleischer oferece cenas de ação genuinamente espetaculares e que fazem jus ao orçamento alto, além de serem boas referências visuais ao game ao mesmo tempo em que preservam o fator cinematográfico - ou seja, não é como se o filme se transformasse em um grande gameplay.

Em duas destas sequências, que envolvem Drake pendurado pela carga de um avião e outra com helicópteros carregando navios pirata batalhando (!) Fleischer faz um belo uso do quadro estendido da proporção em IMAX, justificando a experiência no formato. Essa mesma cena dos navios, que tempera o clímax da produção, quase me fez lembrar do trabalho insano de Gore Verbinsky em sua trilogia de Piratas do Caribe, o que é um grande elogio para Fleischer e também o excelente diretor de fotografia Chung-hoon Chung, que já havia rendido uma ótima colaboração com o diretor em Zumbilândia: Atire Duas Vezes.

No mais, Uncharted: Fora do Mapa é uma diversão escapista muito bem feita e satisfatória. Segue de perto a fórmula de filmes de aventura e caça ao tesouro, não oferecendo absolutamente nada de novo, mas agradando pela dinâmica dos protagonistas e a direção inspirada de Ruben Fleischer. Eu definitivamente veria mais aventuras nesse universo.

Uncharted: Fora do Mapa (Uncharted, EUA - 2022)

Direção: Ruben Fleischer

Roteiro: Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway, baseado no game da Naughty Dog

Elenco: Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Antonio Banderas, Steven Waddington, Pingi Moli, Pilou Asbæk

Gênero: Aventura

Duração: 116 min

https://www.youtube.com/watch?v=R68xqaxgTSI

Crítica | Licorice Pizza é o filme mais fraco de Paul Thomas Anderson

Quanto mais conhecemos a obra de um cineasta, mais fácil fica de prever o que podemos esperar. Isso não é um demérito de forma alguma, afinal, conhecemos as características e obsessão por temas que marcam o trabalho de artistas como Quentin Tarantino, Steven Spielberg ou Christopher Nolan, por exemplo. Porém, é praticamente impossível prever o que Paul Thomas Anderson pode trazer pela frente, visto que é um dos cineastas mais versáteis e surpreendentes da atualidade, cuja carreira teve uma metamorfose gritante a partir dos anos 2000. Licorice Pizza

PTA, como é conhecido popularmente, amadureceu fortemente seu estilo com dramas pesados como Sangue Negro, O Mestre e o impecável Trama Fantasma, que são obras bem distintas das mais bem humoradas Boogie Nights: Prazer Sem Limites e Embriagado de Amor - enquanto o divisiva Vício Inerente existe em sua própria e dopada realidade. Quando chegamos a este Licorice Pizza, PTA parece concentrado em se reconectar com seu espírito jovem e energético de Boogie Nights, apresentando um longa que é mais um passeio pela famosa “alameda da memória" do que narrativa movida por história. Infelizmente, fica evidente que PTA já não tem mais a cabeça nessa vibe específica.

Com forte caráter biográfico, inspirado por histórias diferentes que pessoas próximas a Anderson compartilharam em momentos distintos, a trama acompanha uma série de eventos no Vale de San Fernando, na Califórnia, no início dos anos 1970. O astro mirim e aspirante a empresário Gary Valentine (Cooper Hoffman) se aproxima da carismática Alana Kane (Alana Haim), uma garota mais velha e que ainda está procurando por seu lugar na vida. Com uma paixonite que fica no vai e vêm, acompanhamos a jornada do casal enquanto cruzam por alguns eventos históricos e personalidades famosas da região, naquele período.

Não é algo ruim quando um longa abre mão de uma trama propriamente dita. Fazendo parte do “hangout movie” (ou filme de rolê), tivemos recentemente o fantástico exemplo de sucesso com Era Uma Vez... em Hollywood, onde Tarantino também esboçou uma trama mais focada na lembrança de um período no tempo, e da aventura de personagens fictícios em meio a eventos e pessoas reais, e o resultado foi uma das obras mais bem resolvidas de sua carreira. O problema de Licorice Pizza é que o pano de fundo escolhido pelo roteiro de Anderson não é tão estimulante ou interessante; e o próprio já havia passado por diversos elementos culturais e relevantes do Vale de San Fernando com - o infinitamente superior - Boogie Nights.

Apesar de dois personagens carismáticos e com arcos promissores, afinal é um coming of age clássico, a decisão de Anderson de se concentrar em um interminável e maçante arco envolvendo a venda de colchões de água mostra-se bem equivocada. Há o estabelecimento de um cenário fascinante, uma trilha sonora de época apropriadamente memorável e… Absolutamente os acontecimentos mais desinteressantes possíveis, carecendo da energia que um filme de passeio geralmente oferece - não importando quantas vezes Anderson insista em colocar seus dois protagonistas correndo em planos abertos com alguma música pop ao fundo; e estas residem a maior fonte de energia e pulso da projeção, indo de The Doors até The Four Tops e, claro, uma faixa inédita de seu colaborador habitual, Jonny Greenwood.

Mesmo a história de romance entre os protagonistas, que traz um certo diferencial por abordar abertamente sua diferença de idade considerável, carece de um propósito ou de uma conclusão realmente satisfatória, contando com apenas alguns diálogos e momentos memoráveis (o melhor deles envolvendo uma chamada de telefone silenciosa) espalhados na longa duração de mais de duas horas, onde a própria condução visual de PTA é menos inspirada do que o comum, com sua câmera seguindo a progressão de diversas ações em planos sequência (fotografados em 35mm por Anderson ao lado do estreante Michael Burman) que acompanham a movimentação dos personagens sem muito brilho.

Entre eventos relevantes que incluem a famosa crise do petróleo, o grande destaque em termos de narrativa é justamente esse recorte, que acaba trazendo a presença do produtor Jon Peters (um inspirado Bradley Cooper). É nesse “episódio" que o filme enfim encontra uma veia de humor inspirada e divertida (por mais que eu não veja graça em ver Peters tentando acertar repetidamente a pronúncia do nome de Barbra Streisand), e que garante uma excelente e tensa sequência onde Alana precisa dirigir um caminhão por uma sucessão de ladeiras; sem um pingo de gasolina no tanque. Uma ótima “fatia" de história, perdida no meio de uma massa embolada.

Felizmente, ao menos o elenco torna a experiência mais aproveitável. Na melhor decisão que faz em todo o projeto, Anderson confia o protagonismo do longa a dois estreantes: Alana Haim, cantora do grupo HAIM, e Cooper Hoffman, filho do grandioso Philip Seymour Hoffman; que era uma figurinha recorrente na filmografia de Anderson até sua morte. Juntos, o casal oferece uma química e interação que melhoram o texto de PTA, e ajuda bastante o fato de ambos parecerem não como astros de Hollywood, de aparência impecável e escultural, mas sim dois seres humanos normais, desajeitados e com a cara pipocada de acne. São performances naturais e que funcionam pelo carisma dos atores, com Hoffman trazendo traços típicos de seu pai, e Haim surpreendendo pela versatilidade em explorar facetas diferentes de sua Alana - especialmente durante uma cena em que precisa “ser sexy” para garantir uma venda por telefone.

Mas se já havia destacado a sequência envolvendo o produtor Jon Peters, é justamente por conta de Bradley Cooper que ela funciona. Além de estar idêntico à figura real do ex-cabeleireiro transformado em produtor de alto escalão de Hollywood, Cooper sequestra o filme com uma condução intensa, quase drogada e absolutamente engraçada, principalmente pela forma como seu temperamento explosivo entre em choque com as filas de abastecimento em um ponto de gasolina. Uma performance memorável e que se destaca bem mais do que as outras “cameos de peso”, que incluem um apático Sean Penn dando vida ao ator Jack Holden (inspirado em William Holden, de Crepúsculo dos Deuses) e o diretor Benny Safdie exercitando os músculos de atuação para dar vida ao político Joel Wachs, tema da subtrama mais descartável e irrelevante da projeção.

Fica também o merecido destaque para o comediante John Michael Higgins, envolto em uma série de esquetes envolvendo suas diferentes esposas japonesas, que acaba garantindo a entrega de fala mais memorável do filme todo.

No fim, e sei que estou na minoria aqui, sinto que Paul Thomas Anderson perdeu o contato com o tipo de filme que queria fazer com Licorice Pizza. Saindo de uma fase de obras de peso como suas fantásticas colaborações com Daniel Day Lewis, sua nova comédia de transformação carece da energia e diversão de Boogie Nights, representando uma conquista técnica convincente e com um bom elenco - mas tristemente vazia.

Licorice Pizza (EUA, 2021)

Direção: Paul Thomas Anderson

Roteiro: Paul Thomas Anderson

Elenco: Cooper Hoffman, Alana Haim, Bradley Cooper, Sean Penn, Benny Safdie, Maya Rudolph, Skyler Gisondo, John Michael Higgins, Mary Elizabeth Ellis, Christine Ebersole, Tom Waits

Gênero: Comédia

Duração: 134 min

https://www.youtube.com/watch?v=aMM-KvDnTKI

Crítica | O Livro de Boba Fett é uma narrativa torta e com excesso de rodapé

Desde o relançamento de Star Wars através da LucasFilm instaurada na Disney, que apostou em uma nova trilogia, filmes derivados e séries para o streaming, não há dúvidas de que o grande acerto tenha sido The Mandalorian. A série original de Jon Favreau e Dave Filoni apostou em uma abordagem seriada e influenciada por westerns, mostrando que o público estava mais interessado na mitologia dos pistoleiros com cabeça de balde do que sabres de luz. E, durante a expansiva segunda temporada que abordou diversos cantos da galáxia muito distante, o cabeça de balde original retornou: Boba Fett.

Introduzido no infame Holiday Special de Star Wars em 1978, e então elevado a status cult em O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, Boba Fett se tornou tão popular por um único motivo: seu visual destemido e o potencial de figuras de ação, já que o personagem em si aparecia pouco e mal tinha linhas de diálogo. A mitologia do caçador de recompensas cresceu ao longo dos anos, com a nova trilogia de George Lucas, onde o personagem ganhou a forma de Temuera Morrison, e uma leva de desenhos animados, quadrinhos e videogames. Tudo isso até, finalmente, o caçador ganhar sua própria minissérie em O Livro de Boba Fett, que novamente conta com Favreau e Filoni no comando.

A série começa logo após os eventos da segunda temporada de The Mandalorian, com Boba e a assassina Fennec Shand (Ming-Na Wen) assumindo o controle do palácio de Jabba e, por consequência, as rédeas do submundo criminoso de Tatooine. Enquanto acompanhamos seu passado misterioso após a fuga do poço de Sarlacc em O Retorno de Jedi, Boba tenta mudar a complexa maquinação do submundo do crime em Tatooine, entrando em conflito direto com diferentes facções, comandadas por um prefeito corrupto e os Pykes.

Entre erros e acertos

Quando “abrimos" O Livro de Boba Fett, fica claro que Favreau e Filoni estão transformando o personagem de Morrison em algo completamente diferente de sua versão original. Sendo justo, nunca houve uma caracterização muito forte em torno do personagem (além de seu visual, claro), então a licença para a dupla de produtores/showrunners é bem livre. Boba Fett sempre foi, com perdão do trocadilho, um livro aberto no grande universo de Star Wars.

Dito isso, quando passamos da concretização de inúmeras fan fics e teorias diversas sobre como Boba Fett teria sobrevivido (nenhuma delas envolvendo uma prison break do Sarlacc, como sempre gostei de imaginar), temos a criação de um Boba Fett obcecado em se reinventar e buscar redenção - reinando sobre Tatooine através da honra, e não pelo martelo do medo. São dois primeiros episódios bem trabalhados em cima dessa ideia, com Star Wars enfim parecendo perder o medo de voltar a discutir e falar sobre política e economia espacial, e ainda rendendo uma bela exploração da relação entre Boba e uma tribo de Tusken Raiders; garantindo um verdadeiro “Dança com Lobos em Tatooine” com a nova identidade, próxima de um monge, que Fett assume durante seu tempo com o antigo Povo da Areia. Um momento bem especial, e que ainda garante uma excepcional cena de ação envolvendo um trem e speeder bikes, onde a diretora Steph Green ainda conta com o veterano diretor de fotografia Dean Cundey (um dos grandes colaboradores de John Carpenter) para criar imagens espetaculares, que certamente deixaram George Miller e sua gangue de Mad Max bem felizes.

Porém, esse segundo episódio é quase como uma anomalia dentro da série. Tendo mais episódios sob o comando de Robert Rodriguez, O Livro de Boba Fett é bem superficial em sua abordagem do “reinado de poder” que o protagonista tenta instaurar. Todos os diálogos escritos por Favreau (que carimba o nome em literalmente todos os roteiros da temporada) são fracos e sem profundidade, pautados em frases de efeito prontas e um arco geral de história que é lento, não empolga e parece apressado demais para chegar do Ponto A ao B. Uma trama de tomada de poder e rivalidade com facções rivais nunca deveria ser tão simplória e sem graça, ainda mais com a série optando pela muleta narrativa sofrível de sempre colocar Boba Fett em uma câmara de restauração, dando espaço para infinitos flashbacks - um deles tomando a duração de um episódio inteiro, apenas para tapar um buraco de história que nem era tão relevante assim.

Como diretor, Rodriguez também comete alguns deslizes que definitivamente devem estar ligados a limitações orçamentárias. As lutas corporais e perseguições em parkour que marcam o primeiro episódio são assustadoramente amadoras e sem fôlego, assim como a realização visual da já infame perseguição de speeders coloridos no terceiro episódio, onde Rodriguez na certa pensou que ainda estava gravando alguma continuação de Pequenos Espiões diretamente para vídeo. Uma queda de qualidade gigantesca se comparado com o trabalho que o próprio Rodriguez apresentou em The Mandalorian, quando trouxe Boba Fett de volta em um tiroteio inspirado.

Quando o fan service é destrutivo

Então, chegamos aos episódios 5 e 6 da série, onde algo que eu nunca havia antes na vida acontece. Simplesmente, o protagonista Boba Fett deixa de ter destaque em sua própria série; e, mais inacreditavelmente ainda, até fica ausente por um episódio inteiro. É o trecho que os fãs talvez mais tenham gostado, já que a série continua eventos de The Mandalorian, trazendo até mesmo o fofíssimo Grogu e mais um bonecão digital de Luke Skywalker para discorrer eventos que em nada agregam à trama central de Boba Fett. Por mais que esteja repleto de fan service e bons momentos no lore de Star Wars, é uma falha grave e indesculpável em termos de narrativa, mostrando que nem mesmo a própria série parecia confiar no potencial de seu protagonista. Uma solução preguiçosa, mas aparentemente funcional: todos os fãs aprovaram e se mostraram mais interessados nas aulinhas de Luke Skywalker do que o arco de Fett.

Isso me lembra fortemente daquele momento em que Batman vs Superman: A Origem da Justiça, onde o filme interrompe o início da batalha titular para nos levar à personagem de Gal Gadot, que simplesmente abre um email com fragmentos de vídeos de outros integrantes da Liga da Justiça. É uma completa e deselegante ignorada no tema central, e eu jamais imaginei que veria esse conceito de uma cena só sendo traduzido para dois episódios inteiros de uma temporada.

Felizmente, ainda que tarde demais, a hora final dessa temporada é capaz de oferecer uma resolução forte. Agora sim, usando elementos de The Mandalorian na medida certa, o finale de O Livro de Boba Fett é uma longa sequência de ação que enfim coloca o grupo de Fett contra as forças letais de Pyke, e Rodriguez é bem mais feliz ao aproveitar a tecnologia da saga e o poder imagético de vermos Fett e o Mandaloriano de Pedro Pascal pistolando contra bandidos em contra luz do por do sol: é simplesmente sensacional, e fico imaginando o quão mais forte esse clímax seria caso a série realmente fosse apenas centrada em Fett. Deixando apenas os dois primeiros episódios e este último renderia um ótimo filme isolado do personagem; como, curiosamente, era a primeira intenção da LucasFilm em 2015, quando um Josh Trank pré-catástrofe de Quarteto Fantástico assumiria o projeto.

No fim, O Livro de Boba Fett oferece um resultado bem estranho e desconjuntado. Começa com a promessa de uma narrativa diferente e radical em Tatooine, temperada por alguns vislumbres de profundidade para um personagem que nunca teve nenhuma. Após a autosabotagem inexplicável de Favreau e Filoni para encher a série de personagens e narrativas que simplesmente não precisavam estar lá, fica difícil enxergar uma história coerente nesse livro recheado de páginas de outras obras. Um triste desperdício de potencial.

O Livro de Boba Fett - 1ª Temporada (The Book of Boba Fett, EUA - 2021)

Showrunner: Jon Favreau

Direção: Robert Rodriguez, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Steph Green

Roteiro: Jon Favreau, Dave Filoni

Elenco: Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Jennifer Beals, Carey Jones, Galen Howard, Sophie Thatcher, Jordan Bolger, Corey Burton, Timothy Olyphant, Pedro Pascal, Mark Hamill, Rosario Dawson

Streaming: Disney+

Episódios: 7

Duração: 50 min

https://www.youtube.com/watch?v=ORaEE8h3BzY

Crítica | Morte no Nilo consegue fazer emocionar com um bigode

Eu jamais iria adivinhar que, na temporada de final de ano de 2017, o público se mostraria sedento por novas aventuras de Hercule Poirot. Detetive protagonista de diversos romances de mistério de Agatha Christie, o personagem foi reinventado pelas lentes e interpretação de Kenneth Branagh, que obteve um resultado formidável nas bilheterias com Assassinato no Expresso do Oriente. Diante do resultado inesperado, a Fox (agora Disney) aprovou uma continuação trazendo boa parte da equipe de volta.

Infelizmente, Morte no Nilo acabou enfrentando uma série de problemas que nada envolvem sua produção. Primeiro, o filme acabou perdido na complexa aquisição da Fox pela Disney, o que atrasou o início das filmagens e também o calendário de lançamento. Segundo, obviamente tivemos a pandemia do COVID-19 que ajudou a atrasar a data mais ainda. E, por fim, duas das estrelas do elenco (Armie Hammer e Letitia Wright) se envolveram em polêmicas que foram de antivacina, assédio sexual até… canibalismo. Dizer que Morte no Nilo é um filme difícil de vender é um eufemismo.

O que é uma grande injustiça com o filme em si, que é tão bom (se não melhor) do que seu anterior.

Começando algum tempo após os eventos de Assassinato no Expresso do Oriente, a trama nos mostra um Poirot (Branagh) cada vez mais disposto a encontrar o conforto de uma vida aposentado como detetive. Suas férias serão postergadas mais uma vez quando ele é convidado para acompanhar o retorno de Linnet Doyle (Gal Gadot), ricaça recém casada com Simon (Hammer) que teme por sua segurança após uma série de ameaças da ciumenta Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey). Quando o pior se concretiza durante uma travessia pelo rio Nilo com diversos dos parentes e amigos da milionária, Poirot novamente precisa colocar em prática suas habilidades como o maior detetive do mundo.

Mistério fácil, jornada instigante em Morte no Nilo

Assim como no anterior, Morte no Nilo é um exemplar básico do gênero whodunit. Seguindo a obra de Christie como base, o roteirista Michael Green brinca com todas as convenções e fórmulas do jogo, mas com o destaque aqui de usufruir de um longo tempo de apresentação e desenvolvimento de personagens e subtramas até o assassinato que requer a identidade de um culpado enfim acontecer. Não há nada de inovador ou muito diferente nesse sentido, mas felizmente Green é capaz de aproveitar as personalidades bem distintas e espalhafatosas de seu gigantesco grupo de personagens - que literalmente está jogado em uma trama novelesca sobre ex-namoradas vingativas e parentes distantes interesseiros. É um caso mais íntimo do que aquele visto em Expresso do Oriente, já que todos os envolvidos são - até certo ponto - conhecidos, e não meros estranhos.

Sem querer entrar em spoilers, mas o problema central de Morte no Nilo está em sua previsibilidade. Longe de chegar perto da resolução genial de Expresso do Oriente, a nova aventura até faz parecer que vai trazer algo inovador, mas acaba encontrando a solução mais óbvia possível. Claro que isso é uma herança do material original de Christie, mas Branagh prejudica o mistério ao colocar um plano detalhe de extrema importância durante um evento crucial, que automaticamente já levanta uma suspeita em torno de um dos personagens.

Porém, a jornada de Morte no Nilo é o que realmente importa. E se Branagh já havia se mostrado bem inspirado e criativo na condução do filme de 2017, aumenta ainda mais a escala ao apostar em longos travellings que navegam pelo colossal navio Karnak, as belas paisagens no Egito e até mesmo uma inesperada sequência de flashback que mostra Poirot lutando na Primeira Guerra Mundial (junto de um pavoroso rejuvenescimento digital). Ao lado de seu habitual diretor de fotografia Haris Zambarloukos, Branagh conduz um belíssimo espetáculo visual, que remete bastante aos longas de grandes elencos da Hollywood dos anos 50 - algo que a elegante fotografia em deslumbrante película 70mm remete com louvor.

Quando o bigode salva o dia

E se Branagh continua afiado como diretor, seu Poirot também não decepciona. Ainda divertido e carismático como no anterior, o que mais surpreende em Morte no Nilo é o aprofundamento no passado e no psicológico do detetive, que tem seus momentos mais memoráveis quando é questionado e colocado contra a parede para justificar seus atos - e até mesmo fracassos. Se alguém, inclusive, me falasse que o bigode nada sutil de Poirot seria essencial para uma catarse emocional transformadora eu gargalharia horrores, mas o excelente trabalho de Branagh como ator torna esta pequena subtrama como o ponto alto absoluto da produção. Pode parecer besteira um bigode ser o centro da narrativa, mas o resultado é surpreendentemente emotivo.

Finalmente, chegamos ao grandioso elenco. Ainda que menos estelar do que o anterior, a trupe de Morte no Nilo é bem eficiente e igualmente diversificada. Vale apontar o destaque que o ótimo Tom Bateman ganha como Buc, um dos amigos de Poirot, e seu romance secreto com a personagem de Wright - que está bem, mas só quando contracena com a excelente Sophie Okonedo, que divide também ótimos momentos com Poirot.

Por falar em romances, todo o triângulo envolvendo Gadot, Hammer e Mackey tem seus altos e baixos: claramente Hammer é bem picotado e ofuscado na montagem (o que gera um sumiço nada discreto de seu personagem por um bom bloco da trama), enquanto Gadot não faz muito além de sua postura imponente (e com bizarras referências e até cosplay de Cleopatra). É mesmo a fenomenal Emma Mackey quem rouba o show, misturando a obsessão quase doentia de Jacqueline com uma camada de sentimento genuíno.

Já Annette Bening, Ali Fazal e Dawn French acabam bem escanteados, ao passo em que Rose Leslie e Russell Brand têm seus talentos completamente desperdiçados em personagens que não causam o menor impacto na trama; e que, sinceramente, só servem como peso morto e distrações da narrativa principal.

Ainda que seja um mistério bem menos interessante, Morte no Nilo vale pela ótima direção de Branagh e seus esforços novamente divertidos na pele de Hercule Poirot. É um filme bem mais maduro e surpreendentemente bem resolvido internamente do que seu anterior, e que confirma o desejo de ter mais aventuras desta versão do detetive de Agatha Christie.

Morte no Nilo (Death on the Nile, EUA - 2022)

Direção: Kenneth Branagh

Roteiro: Michael Green, baseado na obra de Agatha Christie

Elenco: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Annette Bening, Tom Bateman, Armie Hammer, Letitia Wright, Emma Mackey, Russell Brand, Rose Leslie, Ali Fazal, Dawn French, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders

Gênero: Aventura

Duração: 127 min

https://www.youtube.com/watch?v=aatVI5h1cbI

Casa Gucci e Ataque dos Cães são destaques no SAG Awards 2022: veja indicados

O Screen Actors Guild of America (SAG) divulgou a lista de indicados para sua premiação de 2022, reconhecendo os melhores trabalhos de atuação no cinema e na televisão.

Como de costume em uma temporada imprevisível e marcada pelas restrições da COVID-19, temos uma lista diversificada e cheia de surpresas.

Confira abaixo.

CINEMA

Melhor Elenco em Filme

Belfast

Casa Gucci

King Richard: Criando Campeãs

Não Olhe para Cima

No Ritmo do Coração

Melhor Ator em Cinema

Javier Bardem - Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch - Ataque dos Cães

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Will Smith - King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington - A Tragédia de MacBeth

Melhor Atriz em Cinema

Jessica Chastain - Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman - A Filha Perdida

Lady Gaga - Casa Gucci

Jennifer Hudson - Respect

Nicole Kidman - Apresentando os Ricardos

Melhor Ator Coadjuvante em Cinema

Ben Affleck - Bar, Doce Lar

Bradley Cooper - Licorice Pizza

Jared Leto - Casa Gucci

Troy Kotsur - No Ritmo do Coração

Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães

Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema

Caitriona Balfe - Belfast

Cate Blanchett - O Beco do Pesadelo

Ariana DeBose - Amor, Sublime Amor

Kirsten Dunst - Ataque dos Cães

Ruth Negga - Identidade

Melhor Equipe de Dublês em Cinema

007 - Sem Tempo para Morrer

Duna

Matrix Resurrections

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Viúva Negra

TELEVISÃO

Melhor Elenco em Série de Drama

O Conto da Aia

The Morning Show

Rond 6

Succession

Yellowstone

Melhor Ator em Série de Drama

Brian Cox - Succession

Billy Crudup - The Morning Show

Kieran Culkin - Succession

Lee Jung-jae - Round 6

Jeremy Strong - Succession

Melhor Atriz em Série de Drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

HoYeon Jung - Round 6

Elisabeth Moos - O Conto da Aia

Sarah Snook - Succession

Reese Witherspoon - The Morning Show

Melhor Elenco em Série de Comédia

The Great

Hacks

O Método Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Melhor Ator em Série de Comédia

Michael Douglas - O Método Kominsky

Brett Goldstein - Ted Lasso

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Melhor Atriz em Série de Comédia

Elle Fanning - The Great

Sandra Oh - The Chair

Jean Smart - Hacks

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme

Murray Bartlett - The White Lotus

Oscar Isaac - Cenas de um Casamento

Michael Keaton - Dopesick

Ewan McGregor - Halston

Evan Peters - Mare of Easttown

Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Cynthia Erivo - Genius: Aretha Franklin

Margaret Qualley - Maid

Jean Smart - Mare of Easttown

Kate Winslet - Mare of Easttown

Melhor Equipe de Dublês em Série de TV

Cobra Kai

O Falcão e o Soldado Invernal

Loki

Mare of Easttown

Round 6

Crítica | O Beco do Pesadelo é o melhor filme de Guillermo Del Toro em anos

Guillermo Del Toro é um daqueles caras que eu juro que queria gostar mais. Dono de um dos apuros estéticos mais aguçados e criativos na Hollywood contemporânea, o cineasta mexicano se tornou um grande preferido dos espectadores de todo o mundo, começando com seus longas de terror gore, passando por experimentos bem autorais em obras de quadrinhos e fantasia e, finalmente, sua fase como autor mais “maduro” com dramas adultos que trazem o horror e o fantástico apenas como elementos coadjuvantes à trama central. É uma evolução formidável, e que lhe rendeu vitórias no Oscar com seu último filme, A Forma da Água.

Ainda assim, confesso que não me encanto pelo mundo de Del Toro há anos. É sempre maravilhoso de se olhar, com toda a certeza, mas faz tempo que não sou captado pela narrativa e a história de um de seus filmes - a última vez tendo sido apenas em 2008, com o excelente Hellboy II: O Exército Dourado. Não sou um grande admirador do badalado A Forma da Água, acho Círculo de Fogo um passatempo inofensivo e nada demais e, claro, desprezo o desastroso A Colina Escarlate com todas as minhas forças.

Olhando para O Beco do Pesadelo, seu primeiro filme desde a vitória no Oscar, parecia mais um capítulo da fase mais “prestigiosa" de Del Toro como cineasta, o que inicialmente não me atraiu. Mas, surpreendentemente, trata-se do melhor filme do diretor desde 2008.

A trama adapta o livro de William Lindsay Gresham, que já havia sido adaptado para os cinemas na década de 40 com O Beco das Almas Perdidas. Nela, seguimos o estranho Stanton Carlisle (Bradley Cooper) que acaba encontrando emprego para um circo itinerário especialista em aberrações e elementos fantásticos, sob o comando do asqueroso Clem Hoatley (Willem Dafoe). Adquirindo experiência com uma cartomante (Toni Collette) para se tornar um ilusionista, Stanton se junta com a carismática Molly (Rooney Mara) e inicia uma carreira perigosa na cidade grande, especialmente quando forma alianças com a misteriosa psicóloga Lilith Ritter (Cate Blanchett).

Golpistas do sobrenatural em O Beco do Pesadelo

É uma história vasta, contada com toda a liberdade que um recém-vencedor do Oscar pode garantir. Não assisti ao filme de 1947, mas as restrições para o que pode ou não pode ser retratado numa tela de cinema mudou muito de um século para outro, algo que Del Toro e a roteirista relativamente novata Kim Morgan definitivamente se aproveitam bem. Praticamente toda a primeira hora do filme, focada na introdução de Stanton no circo e suas mais variadas personalidades, é justamente isso: um grande prólogo. É um ótimo palco para desenvolver personagens e martelar diversas vezes os temas explorados, mas não deixa de soar um tanto arrastado para a duração pesada de 150 minutos.

Isso tudo porque é justamente o que chega depois da primeira hora que realmente interessa. Após esse primeiro ato praticamente preparando terreno, a segunda parte do filme traz o verdadeiro ouro, quando um Stanton bem mais experiente e menos ingênuo está vivendo com Molly em Nova York, elevando suas brincadeiras de circo para espetáculos em hotéis luxuosos e clientes particulares poderosos. Quando a personagem de Blanchett entra em cena, Stanton começa a aplicar golpes perigosos: simular experiências do pós-vida para milionários desesperados em fazer um último contato com um ente querido falecido.

É quando vemos Del Toro em seu ápice de maturidade. Bem menos envolvido em elementos sobrenaturais, a condução do cineasta é bem mais voltada para o suspense psicológico e a derrocada moral de seu protagonista. As cores do fotógrafo Dan Laustsen se misturam com maestria, criando uma atmosfera densa e que, mesmo em cores, emula luzes e sombras do gênero noir (e a revelação por Del Toro de que existe um corte do filme em preto e branco faz todo o sentido), realmente mergulhando o espectador em um universo palpável e assustador, pontuado ainda por um excepcional design de produção, desde o gótico do circo até o Expressionismo dos longos corredores de hotéis luxuosos. Como já tem se mostrado recorrente na filmografia de Del Toro, nada é mais apavorante e perturbador do que os seres humanos.

É uma boa porção do filme que surpreende com as reviravoltas, especialmente aquelas envolvendo um casal de juízes que é “consultado" pelo experiente Stanton. O único problema é mesmo seu desfecho, que novamente sofre com uma duração desnecessariamente longa, quase como se Del Toro quisesse agora um vasto epílogo para esticar um pouco mais a explanação do tema central, sobre a bestialidade do Homem.

Trupe de peso

Em termos de elenco, este provavelmente é o melhor que já trabalhou com Del Toro. Depois de se provar um fantástico diretor com sua versão de Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper volta para a frente das telas em uma performance multifacetada e fascinante, trazendo diversos elementos que, progressivamente, revelam a camada mais sombria de Stanton; ao mesmo tempo em que, mesmo imerso nas sombras, ainda oferece lampejos de sua persona mais alegre e romântica. Cooper é quem tem mais destaque para oferecer versatilidade, mas atrizes como Rooney Mara e Toni Collette desempenham muito bem seus respectivos papéis, enquanto Cate Blanchett rouba a cena como uma misteriosa femme fatale, cujas intenções nunca são claras, mas sempre entendemos a atração de Cooper em sua magnética presença.

Espalhados ao longo da projeção, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Richard Jenkins oferecem bons momentos em cena, ao passo em que Willem Dafoe garante alguns dos melhores diálogos como o ganancioso líder do circo. E apesar de ter curta participação, o senso de ameaça e lealdade que o guarda-costas vivido Holt McCallany representa em um pequeno diálogo com Stanton é poderoso; tanto que prestei atenção constante em seu personagem até o final, temendo que ele impactasse a trama de alguma forma significativa.

Mostrando-se a obra mais completa de Guillermo Del Toro em mais de 10 anos, O Beco do Pesadelo é uma experiência desgastante, mas que se mostra recompensadora. Apesar da longa duração, a história é envolvente e capaz de surpreender, além de contar com um elenco espetacular e uma condução caprichada. Se perdesse alguns minutos aqui e ali para um corte de TV com comerciais, poderia se tornar uma grande obra.

O Beco do Pesadelo (Nightmare Alley, EUA - 2021)

Direção: Guillermo Del Toro

Roteiro: Guillermo Del Toro e Kim Morgan, baseado na obra de William Lindsay Gresham

Elenco: Bradley Cooper, Rooney Mara, Willem Dafoe, Cate Blanchett, Richard Jenkins, Ron Perlman, Toni Collette, David Strathairn, Mary Steenburgen, Holt McCallany

Gênero: Suspense

Duração: 150 min

https://www.youtube.com/watch?v=Y55AqcbXwSI

Os 10 Melhores Filmes de 2021

2021 está chegando ao fim e, ao contrário de seu anterior, conseguiu agir muito bem pelos bons filmes. Compilando aqui os lançamentos comerciais no Brasil de janeiro a dezembro (o que inclui alguns títulos de 2020), o Bastidores traz sua seleção dos 10 melhores longas lançados este ano.

Provavelmente alguns títulos populares ficaram de fora, já que foi um ano cheio de destaques, mas confira abaixo nossos preferidos.

10. Matrix Resurrections

Matrix Resurrections é um filme extremamente autoral e desafiador. É uma continuação que brinca com clichês e os vira de ponta cabeça, oferecendo uma experiência divertida e original, ainda que imperfeita. Certamente é um longa que merece ser visto mais de uma vez, e que prova que ainda é possível contar com grandes ideias em filmes grandes.

9. Finch

Um filme que tinha tudo para dar errado, dado o fato de ter sido "despejado" no catálogo da Apple TV+. Ledo engano: sob a direção bem segura de Miguel Sapochnik, Finch é uma das obras mais envolventes e divertidas do ano, trazendo um excelente Tom Hanks contracenando com um cachorro carismático e um androide ingênuo ao longo de uma paisagem pós-apocalíptica. Finch evita conflitos clichês e volta seu olhar para o desenvolvimento emocional de seus personagens, com resultados verdadeiramente emocionantes.

8. Ataque dos Cães

Jane Campion está de volta com os dois pés na porta. Realizando um dos melhores filmes originais da Netflix até então, a cineasta faz de Ataque dos Cães um potente estudo de personagem, analisando com maestria a relação de amor e ódio entre as figuras de Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee - em uma narrativa que realmente só pode ser entendida por completo desde sua fala inicial até sua última imagem. Talvez seja a direção mais subjetiva e precisa do ano, merecendo todos os elogios.

7. Tempo

Após uma fase bem negativa nas telas, M. Night Shyamalan vai retomando seu posto a cada novo projeto. Completando sua trilogia de Corpo Fechado, ele parte para um suspense sobrenatural angustiante e devastador com Tempo, onde oferece um dos melhores trabalhos de câmera de sua carreira, além de soluções e ideias originais para sua premissa altamente estimulante. O filme mais incômodo do ano, mas pelos motivos certos.

6. Uma Noite em Miami...

Regina King parece não ter limites. Além de uma atriz formidável, se mostra também uma diretora muito habilidosa com a adaptação de Uma Noite em Miami..., longa que entende com perfeição o conceito de teatro filmado. Imaginando uma série de conversas entre Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke e Jim Brown, o filme traz um roteiro poderoso, engraçado e dramático, aproveitando ao máximo os talentos de seu incrível elenco; com destaque para o excelente Kingsley Ben-Adir.

5. Amor, Sublime Amor

Creio que nenhuma adaptação poderia resolver minhas birras inteiramente pessoais com a história original de Stephen Sondheim, mas Steven Spielberg certamente trouxe a melhor versão com seu apaixonado Amor, Sublime Amor. É um musical que traz seu cineasta em uma de suas melhores formas, impressionando em todos os fatores técnicos e também em suas descobertas com um fascinante elenco latino. Que Spielberg se arrisque em mais musicais!

4. Meu Pai

Isso aqui é uma baita estreia. O dramaturgo Florian Zeller faz a transição de seu trabalho dos palcos para o cinema com um domínio impressionante, ao contar a assustadora história de um homem com Alzheimer inteiramente de seu ponto de vista. Além de uma condução narrativa absolutamente primorosa e angustiante, garante aquela que talvez seja a melhor atuação da carreira de Anthony Hopkins, muito bem reconhecido com um Oscar por seu trabalho memorável.

3. No Ritmo do Coração

Uma das grandes e mais recompensadoras surpresas do ano. Colocando o destaque para uma família de deficientes auditivos, No Ritmo do Coração traz o melhor elenco do ano em uma história simples, que reconta aquela do longa francês La Famille Bélier, mas que é poderosa e comovente de forma lindíssima. A novata Emilia Jones entrega com folga a melhor performance de 2021, na experiência feel good definitiva do ano.

2. Maligno

Maligno é realmente um daqueles filmes de se ver para crer. Movido pelo domínio técnico impecável de seu diretor, o terror experimental de James Wan aposta no absurdo e rende uma série de acontecimentos que poucos teriam coragem de se investir na grande máquina de Hollywood. Mesmo que Wan seja um diretor dos pesos pesados atualmente, é um grande alívio ver que seu espírito perturbado do início de carreira ainda é capaz de nos oferecer um terror original e memorável. Nunca fiquei tão feliz com algo tão repugnante.

1. O Último Duelo

Ridley Scott, sentimos sua falta. Não o Ridley Scott confuso e pedante de Alien: Covenant, mas sim o mestre que fez Gladiador no início dos 2000 e Os Duelistas em sua primeira incursão nos cinemas, voltando aqui com seu melhor filme em décadas. Tomando referências de Kurosawa e o melhor do cinema medieval, O Último Duelo apresenta um triunfal roteiro, atuações excelentes ancoradas por Jodie Comer e um senso de épico dramático que só Ridley Scott pode fazer. Um filmaço que não pode passar despercebido.

Eu sei Kung Fu! As 10 melhores cenas de ação da franquia Matrix

Muitos podem associar a franquia Matrix com a mitologia pesada de ficção científica e suas abordagens filosóficas, mas todos lembram da mesma coisa: a ação. O filme das irmãs Lana e Lily Wachowski foi revolucionário na forma em que lidava com sequências dos mais variados tipos de ação, algo bem seguido por suas continuações.

Com o lançamento de Matrix Resurrections, aproveitamos para eleger nossas 10 cenas de ação preferidas da franquia, incluindo os quatro filmes.

Confira abaixo.

10. Enxame de Bots | Matrix Resurrections

Se há uma frustração grave em torno do novo filme da saga, infelizmente está na ação. Sem o charme e a maestria dos trabalhos anteriores, houve pouco o que Lana Wachowski pôde oferecer de inovações em termos de espetáculo. No entanto, ao menos temos a assustadora set piece final em que Neo e Trinity são perseguidos pelas ruas da Matrix por um enxame de bots, cujo comportamento agressivo e sistêmico transforma Resurrections no filme de zumbis mais caro já feito - culminando ainda em uma verdadeira catarse envolvendo o salto de um arranha-céu. Realmente impressionante.

9. Neo vs Morpheus | Matrix

Pode parecer uma cena simples, e nem é de fato uma luta letal, mas a sessão de treinamento entre Neo e Morpheus no primeiro filme é um dos grandes momentos da saga. Foi quando as Wachowskis começavam a mostrar as possibilidades de um filme de artes marciais ambientado em um mundo virtual, lentamente apresentando as alterações na física, gravidade e muito - muito - estilo em cada golpe, chute e soco.

8. Atravessando o Club Hel | Matrix Revolutions

Talvez a cena de ação menos falada de toda a franquia, especialmente por se tratar do filme menos querido dos fãs. Ainda no primeiro ato, o grupo formado por Morpheus, Trinity e Seraph precisa invadir o infame Club Hel para barganhar com o Merovingío, levando a um tiroteio estilizado e feroz em que os agressores caminham pelos tetos da sala para trocar tiros. Uma cena curta, mas impecavelmente decupada e com impecável trabalho sonoro; bem acompanhado da ótima trilha sonora de Don Davis e Juno Reactor.

7. Confronto no Chateau | Matrix Reloaded

Se tem uma coisa que não falta em Matrix Reloaded é ação, e um dos grandes momentos do longa ocorre no Chateau do Merovíngio. Mesmo que não avance a trama (e não traga perigo real algum para Neo), a cena encanta pela coreografia sensacional, marcada pelo uso de espadas, facas e armas medievais em uma locação arcaica e deslumbrante. Vale apontar que é uma das poucas sequências de ação de Reloaded que não contém efeitos visuais.

6. Tiroteio no Saguão | Matrix

Armas, muitas armas. Quando começamos a caminhar para o inevitável clímax do primeiro Matrix, as Wachowskis mostram o quanto de estilo e imagético podem compor uma grande cena de ação. Marcando a primeira aliança entre Neo e Trinity, o casal atravessa um corredor cheio de seguranças e equipe da SWAT a fim de resgatar Morpheus, disparando incontáveis projéteis em câmera lenta e techno music. Uma maravilha de cena, que só fica melhor com o som no volume máximo.

5. Super Luta | Matrix Revolutions

O confronto final entre as duas cara-metades da trilogia original. Após um filme todo afastado da Matrix, eis que Neo retorna para o mundo digital para uma última troca de socos com o poderoso Smith, agora um vírus letal que se apossou do mundo das máquinas. Ambientada em uma chuva torrencial que praticamente recria os códigos da Matrix, a super luta conta com Neo e Smith lutando entre prédios, no céu e no meio de tempestades, oferecendo um espetáculo gigantesca. Ainda é a melhor luta de Superman já feita nos cinemas, mesmo não sendo um filme do Superman.

4. Burly Brawl | Matrix Reloaded

Os efeitos visuais envelheceram mal? Sim! Neo vira um bonecão que literalmente acerta pinos de boliche? Sim! Mas, e daí? O que importa é que a cena bombástica de Matrix Reloaded ainda é um exemplo sobre como se decupar e filmar ação. Colocando Keanu Reeves para enfrentar uma centena de Smiths em um dos pontos de virada da trama, as Wachowskis aumentam a escala da pancadaria, trazendo uma coreografia insana, um jogo de câmera dinâmico e, mesmo com o CG claramente datado, uma inventividade gigantesca para bolar cada golpe e ataque dos personagens envolvidos. Excepcional, mesmo com todos o poréns.

3. A Batalha de Zion | Matrix Revolutions

Assim como tudo o que envolve Matrix Revolutions, mais um momento pouco discutido da trilogia. É a maior e mais complexa sequência do filme, registrando a invasão das nuvens de Sentinelas na Doca de Zion, que conta com exoesqueletos metálicos com metralhadoras gigantes para protegê-los. As definições de épico são atualizadas nessa incrível cena, cuja montagem ainda equilibra com precisão as ações dos diferentes personagens envolvidos - envolvendo ainda uma corrida contra o tempo com a Niobe de Jada Pinkett-Smith.

2. O Resgate de Morpheus | Matrix

Já estávamos completamente encantados pelo tiroteio no saguão que antecedia o último bloco de Matrix, mas as coisas só ficam melhores. Neo e Trinity fecham o cerco nos agentes que mantém Morpheus em cativeiro, oferecendo imagens icônicas como a desviada de balas em bullet time no terraço, a metralhadora em slow motion do helicóptero e, para deixar qualquer um de cabelo em pé, o momento espetacular em que Neo segura Trinity em pleno ar - comprovando que ele é, de fato, o Escolhido.

1. Perseguição na Via Expressa | Matrix Reloaded

Não é fácil escolher a melhor cena de ação dos filmes de Matrix, mas esta joia cinematográfica tem tudo o que uma grande cena do gênero requer. Corajosamente colocando Neo de lado por uns bons 15 minutos, este bloco de Matrix Reloaded acompanha os humanos Morpheus e Trinity transportando um programa valioso, enquanto são perseguidos pelos misteriosos Gêmeos e uma série de agentes. Uma cena tão mirabolante e complexa que exigiu a construção de uma estrada especificamente para o filme, que foi palco de perseguições envolvendo avalanche de carros, motos na contra-mão e um duelo de espada samurai sobre carreta de caminhões. Não só é a melhor cena de ação da franquia, é uma das melhores cenas de ação de todos os tempos.