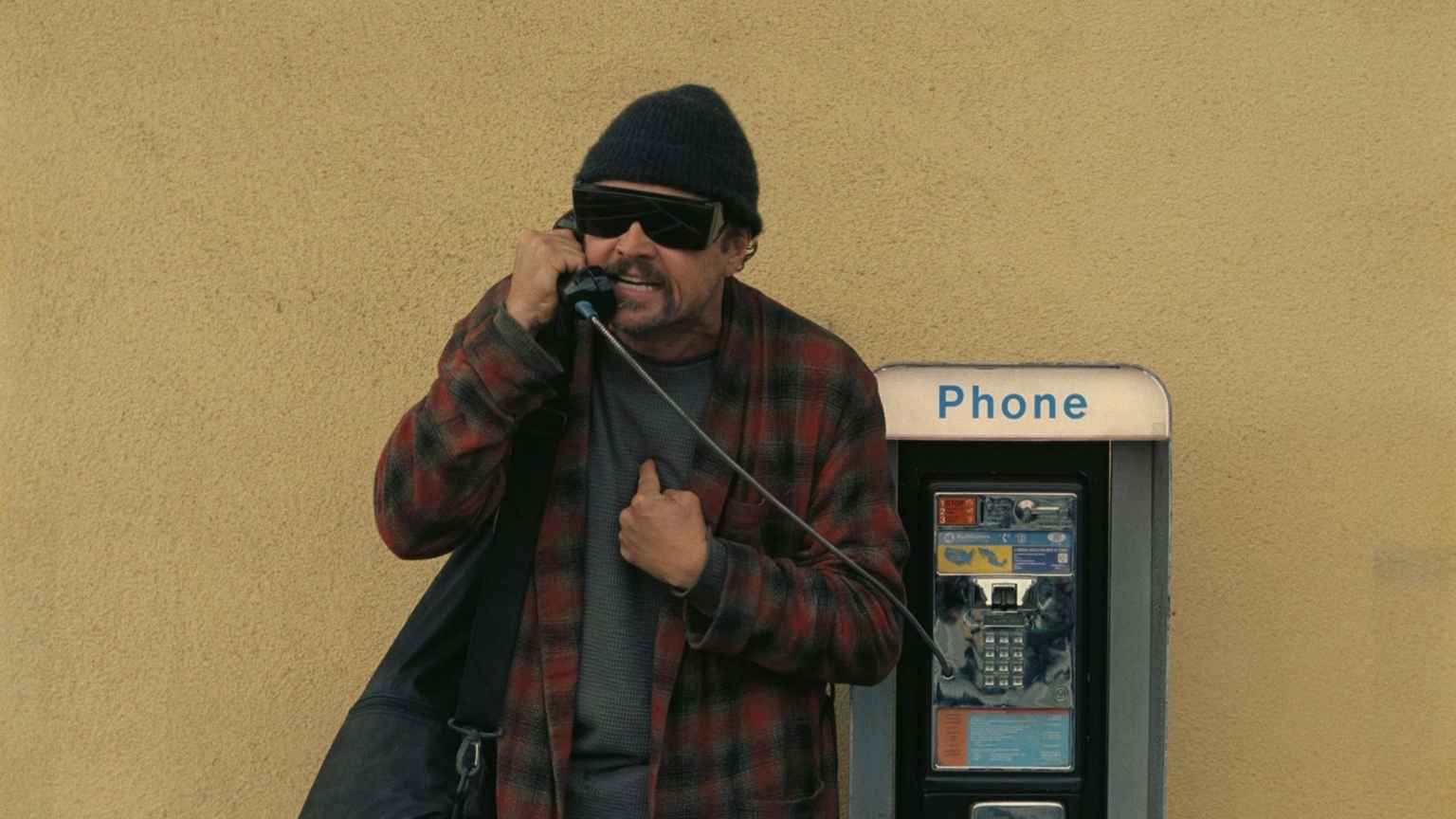

Crítica | O Telefone Preto 2 reduz terror à fantasia juvenil

É difícil pensar numa continuação para filme de terror de sucesso pior que este O Telefone Preto 2. Dois equivalentes vêm à mente: os pavorosos Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado (de 2025) e Olhos Famintos: Renascimento. Cada um a seu modo “trai” o conceito original ou o “expande” de tal forma que a continuação vira um pálido reflexo das qualidades que levaram o primeiro a ser bem recebido pela crítica e pelo público.

Se o Telefone Preto original equilibrava-se numa linha tênue entre o filme de cativeiro e assassino em série e o de horror sobrenatural, em sua continuação tal equilíbrio é fatalmente perdido e tudo se vulgariza numa miscelânea que vai desde referências superficiais a Cristal Lake e Freddy Krueger até a vibração “anos 80” de Stranger Things. Conforme serve em seu “bufê” lasanha, feijoada e sushi, nem a direção, tampouco o roteiro, consegue se aprimorar ou apresentar uma versão satisfatória de nada daquilo a que aparentemente se propõe. O Telefone Preto 2 não tem o encanto nostálgico ou a ambientação de um Conte Comigo ou Goonies, não é violento o suficiente para chocar, nem misterioso ou tenso para grudar o espectador na cadeira. Todos os estilos e temas que desenvolve são trabalhados de forma insípida e artificial, como cópias desbotadas de produtos melhores já vistos anteriormente (inclusive no filme original).

O início do filme é confuso e o restante não conserta o início

Na trama, os irmãos Finney (Mason Thames) e Gwen (Madeleine McGraw) tentam lidar com as lembranças do cativeiro do primeiro filme, os conflitos pela perda da mãe, enquanto a garota é assombrada por sonhos que acabam por levar os dois e um terceiro amigo ao acampamento Alpine Lake, que anos atrás foi palco de alguns desaparecimentos que parecem estar relacionados ao vilão da máscara.

O filme usa dois expedientes com resultados variados para conduzir a história entre o componente sobrenatural e o realista: ele muda a textura, emulando um filme Super8, enquanto coloca Gwen para “sonhar” (ou delirar, dá na mesma), sendo este recurso o mais fácil e cômodo para tentar “explicar” o que o roteiro não conseguiria se seguisse rigorosamente uma linha realista. Umas das complicações dessa linha de raciocínio dramática é que, no terceiro ato, é preciso que as duas abordagens (a realista e a fantasiosa) sejam sintetizadas num desfecho com o mínimo de verossimilhança, e é quando o filme desanda de vez e apela para o truque ao estilo Stephen King de colocar os personagens para saírem na porrada com oponentes invisíveis. É muito difícil imaginar quem consegue sentir “medo” diante de um conjunto tão desarrazoado de soluções que, juntas, compõem uma resultante caótica na tela.

De forma geral, filmes de horror costumam ser mais bem sucedidos quando refinam seu próprio subgênero, e não quando pulam para lá e para cá. Não há componente “sobrenatural” em O Silêncio dos Inocentes ou Se7en, por exemplo: estamos diante de dois filmes de rapto e assassinato em série que não apelam para explicações sobrenaturais. Em O Iluminado, por outro lado, o que parece ser um enredo realista ganha contornos fantasiosos ao longo da projeção, que contudo jamais são elucidados. Este era de certo modo o caminho escolhido pelo Telefone Preto original, e lá funcionava bem porque - assim como no filme de Kubrick - o sobrenatural permanecia latente, uma presença incômoda e fantasmagórica, que aqui na continuação dá lugar a um carnaval de efeitos visuais e pirotecnia de Halloween que dificilmente assustaria uma criança maior de 12 anos - um pouco o problema também observado no superestimado Faça Ela Voltar, também de 2025, outra ideia confusa entre pulsões distintas.

Há filmes de terror melhores com uma fração de atenção da comunidade

A despeito de seus visíveis defeitos e de escolhas altamente discutíveis (que culminam na cena ridícula do esqueleto de Contos da Cripta patinando no gelo com uma máscara que faz lembrar Mad Max em Estrada da Fúria), O Telefone Preto 2 é mais um filme de “comunidade” com potencial de bilheteria: no caso, da imensa base de fãs de filmes de terror, que viraliza e influencia o restante do público a ir ao cinema. O próprio Scott Derrickson já mostrou ser capaz de ir bem mais longe (por exemplo, quando fez A Entidade, em 2012, este um filme realmente assustador, e não esta brincadeira adolescente de Telefone Branco 2). De todo modo, há filmes do gênero mais interessantes e relativamente esquecidos ultimamente - engolidos pela interferência dos Rotten Tomatoes e da avalanche de publicações em cima da mesma meia dúzia de títulos. Exemplos como os de Milk & Serial e Objetos Obscuros (ambos de 2024) e Desconhecidos (de 2023): filmes mais baratos, mais originais e - por que não dizer - mais “assustadores” que esta excursão infantojuvenil de 15 milhões de dólares.

Crítica | GOAT usa terror para retratar os exageros do esporte profissional

GOAT, o terror produzido por Jordan Peele, é a mais nova vítima do que poderíamos chamar de “resenhas emocionadas” que, hoje, contaminam a recepção e debate sobre lançamentos cinematográficos (especialmente aqueles dos grandes estúdios). Cada novo título precisa ser recebido com alguma sentença radical, ”definitiva”, e que seja facilmente convertida e replicada em termos de títulos de posts em redes sociais.

Evidentemente, reduzir todo filme a uma entre duas categorias fixas - ou se trata de “o melhor filme do ano” ou de “a pior coisa que eu já vi”, e não me pergunte como alguém pode seguidamente ter “melhores filmes que já viu” ou “piores bombas do ano” em intervalos de semanas… - praticamente elimina qualquer análise mais madura, sintetizando lançamentos numa batalha de torcidas entre os que eventualmente idolatram um filme e aqueles que farão tudo para “provar” que o filme na verdade é uma porcaria.

Conforme GOAT é um filme “comum”, ele não é o “melhor filme de todos os tempos da última semana” (como se poderia referir banalmente a Pecadores, A Hora do Mal, Uma Batalha Após a Outra, etc.), tampouco é um filme horrível ou algo parecido.

É uma sátira violenta, exagerada e levemente caótica, colorida em luxuoso desenho de produção (que remete ao trabalho do diretor indiano Tarsem Singh) e que parte da mitologia tipicamente observada no universo do futebol americano para explorar temas abrangentes que dizem respeito à fratura racial na América, à obsessão por meritocracia e ao imaginário de sucesso e consumo que hoje ecoa especialmente no ambiente digital.

O diretor apresenta seu Um Domingo Qualquer em versão Geração Z

Na trama, Cam (Tyriq Withers) é um badalado jogador de futebol americano universitário que, próximo de ser “draftado” (ou seja, escolhido por uma das grandes franquias para jogar profissionalmente), sofre um ataque violento de um mascote de identidade desconhecida que o faz perder a temporada e ficar em dúvida se poderá atuar num time da liga como era o sonho de seu falecido pai. Seu agente lhe consegue então uma espécie de “semana de estágio” com um quarterback veterano (Marlon Wayans), que o recebe em sua mansão no deserto para um imersivo período de testes, que vão desde exames clínicos até situações inusitadas de assédio emocional (e outras barbaridades que se sucedem).

Enquanto Cam parece ceder em termos psicológicos, realidade e delírio misturam-se no cotidiano de exploração física e abuso psicológico que envolvem o ambiente em torno de Isaiah (Wayans), o que inclui lidar com uma aparente seita de fãs fanáticos (entre os quais uma caricatura psicótica e hilária de Lady Gaga).

Para entender e se relacionar com os temas e o universo imaginário proposto pelo filme, o espectador precisa também compreender minimamente os símbolos, valores e todo um conjunto de referências que remetem ao futebol americano (especialmente da NFL, embora aqui a liga seja substituída por uma genérica equivalente). Sem esse passaporte, a audiência pode reagir a algumas bizarrices como delírios, quando na verdade uma boa parte delas retrata fielmente o ambiente do esporte profissional de altíssimo desempenho.

O maior mérito do filme é, possivelmente, pintar tal retrato em cores vivas, sem que para isso precise ultrapassar os limites da verossimilhança. A família de Cam, por exemplo, é referência direta à família fictícia de Cuba Gooding Jr., o Rod Tidwell no clássico Jerry Maguire, e reforça a neurose que se sobressai na rotina de atletas jovens que precisam se provar a cada dia para se manter nos holofotes.

O roteiro se perde, por outro lado, quando precisa solucionar a trama e escolhe um desfecho catártico na forma de uma carnificina. É naquele ponto em que ele se desliga da realidade, optando por uma solução cinematográfica que elimina qualquer possibilidade de maior sutileza ou nuances na leitura, e o filme se converte em um slasher algo paródico, relegando o sentido de sua crítica social a um segundo plano tímido, embaixo de uma camada generosa de sangue na tela.

Como não se alonga, o enredo não perde o interesse até seu desfecho duvidoso

Apesar disso, a leitura que o filme faz do dilema racial nos Estados Unidos, e de como ele é “revertido” de forma ora trágica, ora grandiloquente, por meio da ascensão social, seja na indústria do entretenimento (indústria da música, do hip hop e R&B), seja no esporte (notadamente, no basquete e no futebol, sendo o beisebol percebido antes como um esporte de brancos ou hispânicos, mas não necessariamente de afrodescendentes) é superior, por exemplo, àquela enxergada em Luta de Classes, a refilmagem de Spike Lee para o clássico de Kurosawa, em que o excessivo didatismo, a ambientação e a caracterização que chamam o tempo todo atenção para si mesmas, atrapalham o conjunto e acabam por prejudicar o resultado final.

O sucesso reclama seu preço - conforme em O Advogado do Diabo, de 1997, outra referência de GOAT, embora aqui a sexualidade esteja latente e tímida (ao contrário do outro filme, um produto tipicamente provocativo da década de 1990). Trabalhando num montagem vigorosa, bem como na criativa trilha musical (de Bobby Krlic, o mesmo de Midsommar: O Mal Não Espera a Noite), a direção se esmera em fazer um retrato virulento do universo sobre o qual se debruça - sem, no entanto, abrir mão da fidelidade a toda uma “cultura”, a um sentimento coletivo diante de tradições, competitividade e protagonismo (muitas vezes, suicida) no esporte profissional.

Negócios como este podem muitas vezes parecer com verdadeiras religiões, e quanto a isso o título original (HIM) não dá margem a dúvidas. Embora falhe como filme quando se enrosca em sua curta metragem com todos os elementos que precisa equilibrar (é sátira, mas também é terror, e é crônica social, e é um espetáculo visualmente excitante, mas precisa ser “esperto” e engraçado, etc.), GOAT está longe de ser desinteressante e, acima de tudo, funciona como registro vívido das preocupações, ambições e pecados de todo um estrato social de uma época. Convenhamos: em 2025, não é pouco para um filme de Hollywood.

Crítica | Uma Batalha Após a Outra dilui sátira política em divertida comédia de ação

P.T. Anderson tem praticamente a mesma idade de Christopher Nolan e, se seguir os passos do outro talentoso e bem-sucedido diretor de sua geração, tem tudo para levar um Oscar de Melhor Filme ou Melhor Direção por um título que nem de longe é seu melhor trabalho: Uma Batalha Após a Outra seria seu Oppenheimer, um prêmio individual que vale pelo “conjunto da obra” até o momento.

Partindo de uma novela do escritor consagrado Thomas Pynchon, P.T. Anderson constroi um roteiro vertiginoso que parte da crítica social em tom satírico (e que em alguns momentos desce sem medo à mera caricatura) para acabar em um filme com ação, humor ferino, trilha musical e ritmo de tirar o fôlego - porém, que para ser mais levado a sério precisaria se aprofundar em tópicos onde resvala bastante superficialmente.

Filme usa temas espinhosos em uma abordagem de entretenimento

Na trama, um grupo de revolucionários de extrema esquerda que “libertam” imigrantes ilegais através de operações paramilitares financiadas por roubo a bancos é desmantelado depois que Perfídia (Teyana Taylor) é obrigada a delatar seus companheiros - entre eles, o namorado Bob (Leonardo DiCaprio), com quem tem uma bebê recém-nascida. Perfídia entra no programa de proteção a testemunhas, mas logo foge e, mais de 15 anos depois, reativa involuntariamente a célula revolucionária adormecida que precisa fugir dos militares liderados pelo Coronel Steven Lockjaw (Sean Penn), um sociopata obcecado por pureza racial mas ao mesmo tempo atormentado por um desejo obsessivo pela própria delatora fugitiva. Quando o governo arma uma operação artificial para perseguir os antigos guerrilheiros, Bob tem que proteger a filha (agora, uma adolescente) que se torna o principal alvo da missão do Coronel.

A ambientação e os personagens constroem uma crônica ligeira do terrorismo na América durante a década de 1970, notadamente de grupos como o Weather Underground e os radicais ligados aos Panteras Negras - embora a temporalidade fique um pouco deslocada, misturando um tema bastante atual como a imigração ilegal a uma atmosfera e um tipo de preocupação que referencia o final do século XX. Na outra mão, o roteiro faz um retrato cômico do extremismo de direita ligado ao supremacismo, xenofóbico e antissemita. Tudo isso numa velocidade que deixa bem poucas lacunas para o espectador se acostumar com os personagens ou mesmo problematizar o carrossel de preocupações que o diretor faz desfilar à sua frente.

Em uma abordagem relativamente parecida ao que Ari Aster tenta fazer com Eddington, P.T. Anderson mascara a sátira social e política em um formato de gênero: o filme tem explosões, tiroteios, perseguições, muita ação física e uma edição vigorosa, que remete também ao Scorsese de Cassino, por exemplo, e ao Robert Altman de Nashville e M.A.S.H. Diferente daquele, entretanto, Anderson tem um domínio exuberante da forma cinematográfica, e mesmo quando escorrega nesse equilíbrio delicado entre política e espetáculo, o filme sofre pouco porque a narrativa se sustenta sozinha (quando em Aster, ela facilmente desmorona). No entanto, como tudo que se coloca na tela cobra seu preço, o cineasta paga o seu aqui diluindo qualquer profundidade dos tópicos que parece querer abordar, oscilando entre a caricatura banal e uma superficialidade quase irresponsável.

Quando chega ao terceiro ato, o roteiro precisa “amarrar” a trama que propôs nas duas horas anteriores e, embora a ação funcione excepcionalmente bem, a lógica mais uma vez é sacrificada, quando os personagens parecem descobrir telepaticamente aonde ir e quem encontrar, o que se torna dramaturgicamente sofrível. E, quando finalmente termina, Anderson faz uma celebração um pouco ingênua do “amor familiar” e a mentalidade revolucionária (a qual ele talvez quisesse compreender melhor ao filmar tal enredo) está reduzida a uma aventura juvenil sem maiores desdobramentos.

Ao não “pesar a mão”, Anderson reforça suas qualidade como diretor e mira o Oscar

Embora o final do filme seja bem discutível por converter temas sérios em material para o entretenimento escapista, ele reforça as apostas no Oscar porque de alguma forma “pacifica” a temática ao gosto da indústria enquanto se aproveita de uma preocupação midiática e política que replica a polarização existente na sociedade norte-americana sem, contudo, tornar-se didático ou fazer proselitismo barato.

Um dos maiores acertos de Uma Batalha Após a Outra está em excelentes escolhas de elenco. DiCaprio parece apresentar uma fusão entre o Grande Lebowski de Jeff Bridges e outros papéis que ele mesmo interpretou, aquela energia caótica e irresistível do Lobo de Wall Street que se tornou sua marca registrada; Sean Penn prova mais uma vez o ator excepcional que sempre foi e, embora sofra com a caracterização mais caricata de todo o filme, consegue dar consistência a um personagem difícil de engolir; e Benicio Del Toro confere charme e presença no papel de uma espécie de “samurai” latino que ajuda Bob em sua fuga. O esmero se estende a uma meia dúzia de coadjuvantes com atuações muito orgânicas, conforme tem sido uma das maiores qualidades de Anderson como diretor.

Não é natural ao cinema e aos filmes de modo geral oferecer discussões mais aprofundadas sobre tópicos de interesse da sociedade, a tela funcionando melhor como um catalisador provocativo de tais debates que depois se estendem em outros ambientes e formatos. Apesar disso, quando um filme como este resvala em assuntos sensíveis, se espera que sua abordagem seja a mais madura possível - e nem sempre é o que se pode ver aqui.

Em nome do entretenimento, do ritmo e mesmo da “piada”, o roteiro nem de longe chega perto de outros retratos mais consistentes da mentalidade revolucionária e de sua relação com a conformidade e o autoritarismo vigentes, como se vê, por exemplo, nas obras de Doris Lessing (e seu dificilmente superado romance “A Terrorista”) ou em “Os Demônios” de Dostoiévski. P.T. Anderson é melhor diretor cinematográfico que “comentarista” político ou social, e isto fica claro quando Uma Batalha Após a Outra funciona enormemente como espetáculo - mas bem menos como crônica da realidade.

Crítica | Invocação do Mal 4: O Último Ritual é bom desfecho para a saga (fantasiosa) do casal Warren

Se você é um dos muitos admiradores da saga Invocação do Mal, temos em 2025 algumas boas (e uma má) notícias. Primeiro, vamos às boas.

A quarta parte da franquia que, virtualmente, encerra a história dos paranormais Ed e Lorraine Warren no cinema é um final digno para uma ideia cinematográfica altamente bem-sucedida. O filme tem sustos na medida certa, um enredo com meia dúzia de personagens dotados de alguma humanidade e, apesar do final meio apoteótico (e gratuito), dificilmente irá desapontar os fãs do gênero.

As boas notícias podem não parar por aí. O alegado “final” talvez deixe uma porta aberta para que as desventuras fantasmagóricas prossigam, no futuro, se os realizadores abandonarem de vez o princípio de partir de “histórias reais” e - quem sabe? - fizerem de dois novos e jovens personagens um casal substituto de pesquisadores da paranormalidade. O roteiro fornece essa pista numa das cenas finais. Produtores de Hollywood não podem perder tempo ou oportunidade e ninguém rasga dinheiro. Veremos.

Agora, vamos à má notícia (e talvez nem seja tão má assim). Embora isso possa partir o coração dos fãs do casal Warren, toda a sua trajetória é baseada muito mais numa alongada “contação de causos” que em evidências reais. Jornalistas, pesquisadores e mesmo autoridades religiosas encontraram poucas provas das alegações dos dois em praticamente todos os seus casos famosos. Suas “investigações” envolviam um conjunto de elementos que extrapolaram (quando não simplesmente negaram) qualquer método científico, compondo uma mistura de crendice, viés de confirmação, autossugestão e show business.

Em resumo, não vá assistir à O Último Ritual imaginando que tudo aquilo realmente aconteceu. Toda a saga funciona bem como o que ela realmente é: ficção cinematográfica do gênero horror. E é dessa forma que precisa ser analisada.

Roteiro equilibra drama e suspense em doses corretas

Na trama, Ed Warren (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) experimentam um final de carreira e declínio da fama como investigadores paranormais, enquanto assistem à sua filha considerar um casamento, ao mesmo tempo que parece apresentar os primeiros sinais de paranormalidade. Paralelamente, uma família de classe média baixa da Pensilvânia é atormentada por uma assombração depois de ganhar de presente um espelho antigo, que amarra o enredo de volta aos Warren décadas atrás. Mesmo sem desejar, eles acabam tendo de confrontar a perturbação demoníaca que de alguma forma envolve também a filha, até o desfecho catártico que inclui a habitual porradaria obrigatória de toda grande produção de Hollywood ultimamente.

O que se espera de um filme de horror? Se provocar medo é a principal expectativa, você tem aqui momentos bem construídos de suspense. A direção não apela a sustos falsos e, quando constrói a tensão, ela é plenamente justificada. Diferente de A Hora do Mal, por exemplo, que desconcerta a audiência por vender um “filme de investigação” e entregar uma crônica dos subúrbios (e isto está longe de ser uma qualidade), Invocação do Mal 4 promete um filme de assombração e é precisamente isso que ele entrega. Para o bem e para o mal.

Um desfecho correto para um sucesso que já deu o que tinha de dar

Não há aqui nenhuma grande invenção, mas seria pedir demais de um filme que fecha (e não inaugura) uma saga com personagens conhecidos e queridos pelo público. O roteiro corre na velocidade certa, oferece medo bem equilibrado aos dramas familiares, e mais uma vez se apoia no carisma de Wilson e Farmiga - de fato, eles são presenças bem mais “confiáveis” que os Warren originais (na dúvida, dê uma olhada neles e considere se compraria um Buick usado daquela dupla).

A eventual decepção em relação ao filme revela, na verdade, muito mais um esgotamento do modelo que um defeito do filme em si. Ao espremer ao máximo seus lançamentos de sucesso, Hollywood tira dos subgêneros um pouco além do que eles oferecem em condições naturais. Não dá para reinventar a roda a cada nova temporada de lançamentos. Que a roda esteja redondinha não parece ser de todo mau (ao menos neste caso).

Crítica | Ladrões é projeto genérico de um cineasta autoral

Um dos (muitos) motivos para que Stanley Kubrick seja, até hoje, considerado talvez o maior diretor de cinema que já existiu é a forma criteriosa ao limite da obsessão pela qual ele selecionava seus projetos, de tal modo que sua filmografia acabou sendo mais curta que seu prestígio e talento certamente teriam permitido. Por ser rigoroso demais em escolher qual filme valia a pena ser feito, Kubrick deixou poucos títulos mas manteve um padrão de qualidade quase insuperável.

Cineastas do mesmo nível que ele (Martin Scorsese, por exemplo) têm nos legado um número muito maior de produções, mas o preço a ser pago é a irregularidade. Quantos filmes realmente bons um diretor de cinema é capaz de dirigir ao longo de quatro, cinco décadas de carreira? A indústria do cinema é uma roda gigante trabalhando em escala de sete dias, 24 horas por dia, e como se sabe não pode parar. Mas até por uma questão de probabilidade, apenas uma parcela reduzida de tudo que é produzido parece fazer sentido além daquele de manter o “mercado aquecido” com novos lançamentos.

Darren Aronofsky é um diretor cuja filmografia já teria filmes bons o suficiente para que ele fosse posicionado entre os grandes de sua geração: quais outros diretores podem incluir em seu repertório produções de excepcional qualidade como Réquiem para um Sonho, O Lutador, Cisne Negro (três títulos quase unânimes) e outros polêmicos mas provocativos como Noé e Mãe!?

Porém, tal qual outros diretores respeitados como Richard Linklater (com o horroroso Assassino por Acaso) e Ethan Coen (com o constrangedor Garotas em Fuga), Aronofsky parece disposto a ceder um pouco de seu prestígio como autor e, na contramão de Kubrick, filmar qualquer coisa que aparecer para acenar à indústria e permanecer “dentro do jogo” (ainda que ao preço de fazer sua filmografia descer de nível). Já havia sido de certa forma o caso com A Baleia, mas lá, havia a excepcionalidade da atuação de Brendan Fraser, fazendo com que um drama banal ganhasse algum ar de sofisticação. Longe do que acontece com seu novo filme.

A forte impressão de que você já viu este filme antes

Ladrões é uma comédia policial (ou qualquer coisa parecida com isso) cujos elementos você já viu reunidos muitas vezes antes - senão com algum tempero especial, ao menos mais frescos na tela. Estamos lidando com criminosos sociopatas, policiais desbocadas, toda sorte de excentricidades étnicas que não ofendem ninguém (mas ainda assim, não deixam de ser irritantes), a violência vista pela lente da comicidade, um excesso de “ambientação” (que acaba soando artificial), num todo que lembra muito o cinema caricatural de Guy Ritchie e Martin McDonagh (aqui, o Shih Tzu dá lugar a um gato), todos descendentes do estilo provocativo notabilizado por Quentin Tarantino a partir da década de 1990.

Se Tarantino é um diretor ainda mais respeitado que Aronofsky, não é o caso do fanfarrão Ritchie, e é dele que este último se aproxima com Ladrões. Na trama, Hank Thompson (Austin Butler) é um ex-jogador de beisebol apaixonado pelos San Francisco Giants que tenta reconstruir sua vida após um acidente que lesionou seu joelho. Ele trabalha num bar em NYC, namora Yvonne (Zoë Kravitz) e tem a má sorte de ser vizinho de um punk maluco, a porta de entrada para Thompson se ver envolvido numa trama banal de tráfico de drogas, capangas sádicos e corrupção policial. Um pastiche de cinema noir revisitado pela enésima vez, naquele habitual tom paródico onde o cineasta parece não querer se comprometer e pode a qualquer momento piscar para a plateia, como se dissesse: “Não leve nada a sério, estou apenas fazendo seu tempo passar aqui”.

Entre tantos projetos possíveis, por que este?

O roteiro de Ladrões segue uma lógica interna tipicamente hollywoodiana: a da “perfeita amarração”, em que nada pode ficar solto, todas as perguntas precisam ser respondidas, todo gancho oferecido ao espectador não se desperdiça sem ser plenamente recompensado ao final. Essa artesania relojoeira funciona melhor quando o enredo em si guarda alguma surpresa, algum elemento novo, visto que o desfecho será mais ou menos reconhecido antes de a projeção acabar. Está longe de ser o caso aqui.

A pergunta que um filme como Ladrões provoca é: por que um diretor tão talentoso se envolveria em um projeto tão genérico, filmando um roteiro corriqueiro que não é dele, numa produção que fatalmente será esquecida em questão de meses? A resposta é possivelmente muito simples: cinema é “show business” e, como diria Woody Allen, se fosse só “show”, se chamaria “show show”. Não é todo dia que nasce um novo Stanley Kubrick, não é mesmo?

Crítica | Anônimo 2 entrega o que o público espera (e nada mais)

A continuação de Anônimo (de 2021), agora dirigida pelo indonésio Timo Tjahjanto - das irregulares mas sempre interessantes coletâneas V/H/S/2 e V/H/S/94 - entrega à audiência exatamente o que ela espera. Isso tem um evidente lado bom, mas também representa sua limitação. Em ajustadíssimos quase 90 minutos, estão presentes todos os elementos que levam o espectador desse tipo de produção a uma sala de cinema. Por outro lado, não se espera - tampouco se consegue - um fotograma a mais. É uma troca justa e ponto final.

Anônimo 2 é um legítimo representante do cinema de ação policial, uma longa tradição que tem suas origens reconhecidas nas produções clássicas da Warner com James Cagney, atravessa o mar até a França com Jean-Pierre Melville e desemboca em sucessos recentes como Sicário de Denis Villeneuve. Entretanto, tal gênero costuma subdividir-se em pelo menos três vertentes bem características. A primeira é a da ação realista, em que podemos inserir aquele último, e também Drive (de 2011), ou os mais antigos Fogo contra Fogo, de Michael Mann, e Operação França, de William Friedkin. A segunda é a da ação mais fantasiosa, ou “hiperrealista”, cuja maior influência são os quadrinhos e o cinema de Hong Kong, um estilo do qual a franquia John Wick é provavelmente o exemplo mais recentemente bem-sucedido. A terceira vertente, finalmente, revela-se como um pastiche da segunda, de tom paródico, autorreferente e que acrescenta uma pitada cômica ao balé de violência da vertente anterior. Um dos seus principais nomes talvez seja o de Guy Ritchie. Anônimo 2 segue esta última linha (para o bem e para o mal).

https://www.youtube.com/watch?v=TwGVQJFAwww&ab_channel=ingresso.com

Filme repete a fórmula do justiceiro de vida dupla

A trama segue um reduzido período de férias do protagonista Hutch Mansell (Bob Odenkirk), que sai com a família para um passeio a uma cidade turística decadente tentando se desviar de sua rotina de violência e subterfúgios, mas acaba caindo numa outra teia criminosa liderada pela vilã Lendina (Sharon Stone), que comanda uma rede de contrabando que passa pela localidade. Mansell leva na viagem a esposa (vivida por Connie Nielsen), um casal de filhos adolescentes e o pai amalucado (Christopher Lloyd, de De Volta para o Futuro), acabando por compor um núcleo familiar que lembra imediatamente a família do seriado Ozark, até pela ambientação e o choque cultural com os caipiras hostis. É preciso fazer justiça ao roteiro, que introduz uma parceria insuspeita de Mansell, não perde tempo com conflitos secundários e parte logo para a porradaria porque é o que a audiência está esperando.

O protagonista “anônimo” da nova franquia repete a rotina de outros anti-heróis disfarçados de homens comuns, como nas séries O Contador e O Protetor. Aqui particularmente, a identificação com o espectador é mais fácil, porque Odenkirk não é um galã como Ben Affleck (ou tampouco um “cara das ruas”, como Denzel Washington), ele parece mais “comum” e vulnerável e quando reage, por exemplo, a uma pequena agressão à filha e espanca um grupo de valentões antipáticos, provoca furor na plateia. Quem nunca sonhou ser o cara durão que pune duramente os malvados quando ninguém espera que aquilo aconteça?

Hutch Mansell é como se houvesse uma fusão precisa entre Saul Goodman e John Wick, aqui presente na ação coreografada, que deixa de lado a lógica e investe todas as suas fichas na inventividade (em detrimento da verossimilhança). A diferença está no tom da vertente: enquanto em um filme como John Wick a atmosfera é solene, até mesmo trágica, e o enredo se leva a sério o tempo todo, aqui o clima é outro: tudo (o trabalho de câmera, os diálogos, a edição) encaminha para um riso irônico, estabelecendo comunhão entre os personagens e a audiência - no fundo, todos sabem que nada do que se vê tem grande relação com a realidade. Este é um filme sobre outros filmes, enfim. Um filme de ação policial sobre outros filmes de ação policial. Não há nada exatamente errado nisso. Quentin Tarantino é um dos diretores mais bem sucedidos da história do cinema fazendo filmes sobre…outros filmes. E está tudo bem.

Uma diversão honesta mas sem ambições

A limitação de Anônimo 2 não está em sua proposta, mas sim na execução. Tudo que se vê já foi visto: a vilã psicótica (Stone), os conflitos familiares (que o filme toca com notável superficialidade), a ambientação do “mundo do crime” com imigrantes do leste europeu (e até mesmo “brasileiros”, que mais se parecem caribenhos, mas isso é outra história), etc. O personagem do pai de Mansell, por exemplo, funciona quase como um adereço de cenário. Ele é trazido pelo enredo e esquecido na estante (na verdade, numa cabana). A impressão é de que o filme tem tanto medo de perder o foco da ação paródica, da porradaria do sujeito comum contra os vilões, da violência gráfica nas lutas, que se esquece de que o espetáculo se dá na soma das partes, e não em apenas uma.

Dizer que, entretanto, Anônimo 2 irá desapontar seu público é, ademais, uma aposta de risco ainda maior. Veloz, curto, divertido e despretensioso, tem tudo para agradar os espectadores que sabem o que esperam. E que provavelmente nem querem algo muito diferente disso.

Crítica | Corra que a Polícia Vem Aí! traz nostalgia caótica à comédia em 2025

Liam Neeson é a escolha precisa e debochada como protagonista para a retomada de um estilo de comédia que fez muito sucesso na década de 1980 a partir do hoje clássico Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu - e que depois daria origem e influência a uma lista relativamente grande de títulos como o Corra que a Polícia Vem Aí! original, passando por Top Secret!:Superconfidencial, Todo Mundo em Pânico, Não é Mais um Besteirol Americano, entre outros.

O público atual talvez não esteja familiarizado com a abordagem inventada por David e Jerry Zucker e Jim Abrahams, que misturava gags visuais, texto nonsense, uma pitada de incorreção política e a atmosfera subversiva herdada dos Irmãos Marx. Portanto, resta saber como essa audiência (muito mais propensa a ter sua suscetibilidade ferida) irá reagir a uma mistura que é, ao mesmo tempo, despretensiosa e explosiva ao nível do ultraje social.

A nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí! acerta em cheio ao fazer de Neeson o filho do personagem original celebrizado por Leslie Nielsen, embora sejam duas personas cinematográficas distintas por natureza (enquanto o primeiro é um astro de primeira grandeza do cinema de ação, o segundo sempre foi no máximo um coadjuvante dedicado até se encontrar na comédia escrachada). O balanço acertado no novo filme certamente tem a marca do produtor Seth MacFarlane, acostumado a um gênero de comédia provocativa como da animação em série Uma Família da Pesada e de longas-metragens como Ted e Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola.

https://www.youtube.com/watch?v=uLguU7WLreA&ab_channel=ParamountPictures

Como retomar um estilo sem assustar o espectador atual

O novo filme corria dois riscos desde o início: o mais óbvio era o de descaracterizar o tom original para não chocar o espectador de 2025; o menos óbvio era, por outro lado, de pesar a mão, desconsiderando que o cinema (assim como a plateia, o mundo, as piadas) mudou e muda o tempo todo. Mas uma direção discreta (embora dedicada) e um roteiro sem medo de mostrar por que veio garantem passar pelo desafio merecendo uma medalha de “policial do mês” ou algo parecido.

Na trama (que, como não poderia deixar de ser, é uma estrutura básica cuja real função é permitir que o humor aconteça), Frank Drebin Jr. (Neeson) é um policial veterano com as esperadas dificuldades em se adaptar aos novos tempos em seu trato com criminosos (reais e imaginários) e a opinião pública que, diante de uma investigação que envolve o magnata da tecnologia Richard Cane (Danny Huston, de Yellowstone e Sucessão), acaba se relacionando com a irmã de uma vítima de conspiração vivida por Pamela Anderson.

Embora trate de temas bastante presentes na discussão pública da atualidade, o enredo não se aprofunda nas questões - o que é um acerto, porque o foco tem que estar necessariamente no exercício de um tipo de humor que, mesmo não tendo desaparecido, hoje é mais difícil de ser encontrado no cinema. Assistimos a uma sequência que não perde o fôlego em pouco menos de uma hora e meia de projeção: são piadas bastante visuais, diálogos que fazem referência a personagens e temas do mundo real e que demandam atenção para compreender e dar risada. Em outros momentos, as piadas vão se revelando camada por camada, num equilíbrio inteligente (embora francamente desafetado) entre refinamento formal e vulgaridade. O resultado é muito divertido e quase o oposto ao que se vê normalmente quando pensamos agora em “humor no cinema”: Corra que a Polícia Vem Aí! não se constrange em fazer piadas com filmes de ação, carros elétricos, violência policial, calças caindo e desventuras intestinais mas, por trás da grosseria colegial, há uma subversiva alternância entre a sátira (social) e a paródia (do próprio cinema) que mesmo o espectador mais mal humorado poderá reconhecer.

Quem estiver atento vai aproveitar melhor as piadas que se sucedem (e se escondem)

Quem não está familiarizado com o estilo de humor pode perder uma parcela considerável das piadas. Por exemplo: quando analisa uma cena de crime, Drebin Jr. calça meticulosamente uma luva plástica para, em seguida, comprometer a perícia usando a mão que está desprotegida para mexer nas provas. É sutil e pode passar despercebido, mas está longe de ser despropositado, evidenciando que o filme - por mais tolo e avacalhado que pareça na superfície - é resultado de uma artesania caprichada, que usa o próprio escracho para ocultar os mecanismos cênicos que estão o tempo todo em pleno funcionamento.

O mais importante, contudo, em se tratando de uma comédia, é sempre perguntar: as piadas funcionam? Os atores são engraçados? Os diálogos, provocativos? Sim: o resultado é um filme curto, divertido, com dois ou três momentos realmente hilários, provocações para todos os lados, grau nulo de proselitismo e uma boa dose de nostalgia de um tempo em que rir de si mesmo e dos amigos não produzia celeumas sociais para ninguém.

Crítica | A Hora do Mal é terror original que carece de boa unidade

Quem assistiu a algum dos teasers de A Hora do Mal, novo filme do diretor e roteirista Zach Cregger (do brilhante Noites Brutais), certamente ficou curioso e impressionado com uma imagem em movimento muito forte: aquela das crianças correndo na madrugada sem destino identificado.

O cinema é feito de imagens fortes, que penetram no inconsciente da plateia e lá persistem por décadas. Uma premissa ousada, sintetizada numa marca visual impactante, é meio caminho andado para chamar atenção do público e posicionar seu filme numa lista de espera dos lançamentos da temporada.

No caso de Cregger, não estamos falando apenas de uma imagem, mas de uma premissa, uma aposta alta que o realizador fez em seu segundo longa dentro da grande indústria. E, como toda aposta, um risco calculado que poderia trazer retorno ou não. Neste caso, o hype envolvido no lançamento (fruto, é justo que se diga, da imagem poderosa que deu início a tudo) pode eventualmente fazer da produção um sucesso de bilheteria.

A bilheteria move a indústria e não há nada de errado nisso. Porém, se a pergunta do leitor é se a aposta foi ganha em termos puramente cinematográficos, a resposta é um dolorido (mas sonoro) “não”.

https://www.youtube.com/watch?v=_tchsUm0w_M&ab_channel=WarnerBros.PicturesBrasil

Ideias desconexas prejudicam a atmosfera de “horror” que caracteriza o gênero

Conforme facilmente se conclui ao pensar em roteiros de cinema, é relativamente simples encontrar uma “premissa original”, inquietante ou perturbadora. Mas um longa-metragem é composto de muitos minutos (aqui, cerca de 120) e é preciso montar uma estrutura sólida que leve a premissa até um final razoavelmente satisfatório: e, no meio disso, há todo um desenvolvimento necessário…

Em resumo, A Hora do Mal falha amargamente em desenvolver uma premissa provocativa em um enredo convincente, e a impressão que fica é que, bem, o roteirista e diretor visualizou a imagem que deu fama ao filme antes mesmo de seu lançamento - mas não tinha a menor ideia do que aconteceria depois.

Quem se recorda de Noites Brutais deve ter em mente que o enredo trabalhava com uma ideia central muito sólida e usava a noção de tempo e ponto de vista para desconcertar o espectador, com resultados indiscutíveis. O filme era realmente “brutal”, surpreendente, incentivava a identificação com os personagens e tinha pouco espaço para digressão dramática. Nada disso está presente aqui: o filme parece um passeio por temas, gêneros e preocupações onde o realizador usa diferentes mapas para tentar chegar ao seu destino. E, como seria de se prever, não chega a lugar algum.

Na trama, que talvez neste momento seja relativamente conhecida por boa parte da audiência, mais de uma dezena de estudantes do ensino médio da classe da professora Justine (Julia Garner) desaparece simultaneamente no meio da madrugada sem deixar pista ou motivo aparente. Um dos pais dos desaparecidos, Archer (Josh Brolin) desenvolve sua própria investigação enquanto a polícia parece não saber em qual direção seguir (este é um caminho que o filme não explora).

O argumento é excelente e o filme poderia escolher o ponto de vista de Justine ou Archer numa história típica de investigação, mas a escolha da direção é quase oposta: o enredo resolve brincar com os pontos de vista e, como tem pouco enredo de fato, precisa transitar no que parece ser uma crônica dos subúrbios envolvendo personagens com quase nenhuma conexão com a premissa e tópicos que, num suposto “filme de horror”, soam desarrazoados: adultério, abstinência, moradores de rua, bullying, etc.

O resultado é que o desenvolvimento do filme tem pouca conexão com a premissa, um tom satírico que assusta pouco (exceto em cenas previsíveis de “sonhos” que supostamente devem “surpreender”) e que culmina num desfecho ridículo, levando ao riso (não nervoso) a partir de uma encenação que beira o grotesco.

Como não tem muitas ferramentas para assustar o espectador, o filme apela para a violência gráfica bastante gratuita, mas o estrago está feito. Resta pouco quando o filme termina, numa carnificina que poderia ter sido mais bem trabalhada e que, enfim, soa gratuita e deslocada.

Abordagem do diretor é ousada, mas ousadia não é sinônimo de qualidade

Cregger é um realizador ousado e que não se contenta em repetir estruturas exaustivamente testadas pela indústria, e isto é louvável. Mas um bom filme necessita de alguma unidade entre seus elementos, e não parece ser este o caso aqui. Se compararmos A Hora do Mal com Hereditário, por exemplo, que também procura extrair horror do subúrbio e da vida comum, a avaliação torna-se ainda mais negativa.

A impressão final é que Zach Cregger não tinha uma “boa história”, nada nem perto disso, mas apenas uma ideia visual forte que dura pouco tempo na tela e não segura um filme alongado como este. Os dois bons atores centrais estão subutilizados, quando poderiam servir de guias a um belo filme de investigação de 95 minutos, sem idas e vindas no tempo que pouco acrescentam ao resultado final.

A hora do hype irá passar, e não sabemos o quanto do filme permanecerá depois que o interesse for substituído por outra onda que a indústria cinematográfica sabe ocasionar a cada nova temporada.

Crítica | Amores Materialistas é drama romântico com mais água que açúcar

Após se destacar na estreia promissora por Vidas Passadas, a diretora e roteirista sul-coreana Celine Song retorna com um drama romântico turbinado por três atores do primeiro time de Hollywood. A partir de mais um roteiro original, a realizadora lida com o cânone do subgênero, flerta timidamente com a comédia romântica e termina entregando um drama sensível e adulto que sintetiza a angústia da geração acima de 35 com seu universo de relacionamentos malfadados.

Se até o início do século, o típico romance cinematográfico da indústria girava em torno da ideia de “encontro perfeito”, Song aborda o problema renovado para uma geração acostumada a enxergar a realidade através de aplicativos e “scores” roboticamente testados. Se, antes, os filmes tinham que lidar com expectativas quase “vitorianas” em relação à busca pela alma gêmea, aqui o conflito ganha ares de competição: não se trata mais da “magia do romance” (que teria se perdido em alguma comédia com Julia Roberts décadas atrás), mas sim do “sucesso” em achar um par compatível e maximizar as pŕoprias possibilidades dentro do “mercado de relacionamentos”.

Se a ideia parece esquemática quando descrita, não é assim que funciona dentro do filme. Song consegue fugir a maior parte do tempo dos lugares-comuns e das piadas prontas que poderiam surgir a partir da premissa. A caricatura trabalha quase como um pano de fundo, porque o roteiro prefere - sabiamente - trabalhar as nuances sugeridas pelos personagens principais (e mesmo um ou outro coadjuvante terá seu momento por aqui).

https://www.youtube.com/watch?v=XoARdoG5038&ab_channel=SonyPicturesBrasil

Roteiro não se perde tentando açucarar demais o romance

A trama é bastante simples: Lucy (Dakota Johnson. sussurrante como sempre) é uma funcionária de serviço de encontros para casamento em Nova York (onde mais?). Metódica e relativamente indiferente, ela conhece o milionário sedutor Harry (Pedro Pascal, com possibilidades de abraçar pessoas sem ser julgado por isso), que discretamente faz dela um projeto pessoal de êxito no “mercado do amor”. Enquanto isso, Lucy lida com a presença do passado de John (Chris Evans, discreto e carismático como de costume), um ator meio fracassado que foi seu namorado firme e cujo relacionamento eclodiu por causa das dificuldades financeiras do então casal.

O dilema de Lucy não demora a ficar claro: ela está entre um par aparentemente perfeito e outro pelo qual ela sente extremo afeto, mas que falha em todo o resto. Um triângulo amoroso que teria tudo para render cenas repetitivas, mas que nas mãos de uma realizadora sensível acaba por se diluir diante de conflitos mais amplos e mais humanizados.

Ninguém aqui é exatamente mocinho ou vilão na guerra dos sexos. Lucy é ambiciosa e tem consciência de sua superficialidade; Harry tem contradições nascidas de sua luta com a própria aparência; e John não funciona exatamente como o “pé rapado” encantador, tão comum em comédias dramáticas. Todos os três realmente parecem seres humanos e, quando um filme consegue chegar a isso, a identificação com uma audiência qualificada costuma funcionar muito melhor.

Para não se limitar ao triângulo, o roteiro explora uma subtrama que ganha relevo no desfecho na personagem de Zoe Winters (a excelente atriz e eterna amante de coração partido de Logan Roy), que funciona como um espelho para que Lucy reflita sobre sua própria condição, seu futuro e a conveniência do tipo de trabalho que ela realiza.

Filme faz retrato fiel de uma geração desesperada pelo “sucesso” nos relacionamentos

O enredo expõe típicas preocupações da geração que nasceu no final do século passado, num registro discretamente cômico onde homens estão obcecados com a idade e a forma física de suas pretendentes, enquanto elas dão importância exagerada à altura e à condição econômica dos possíveis namorados. Song não pesa a mão, entretanto, nem mesmo quando flerta com a comédia romântica dos anos 1990 - por exemplo, no personagem do companheiro de quarto de John, um tipo que remete imediatamente ao Spike de Rhys Ifans em Um Lugar Chamado Notting Hill. É o momento do filme em que ele mais cede ao cânone, caracterizando o fracassado típico como um sujeito atrapalhado e acima do peso.

Nada, contudo, que comprometa o conjunto delicado e sóbrio, filmado de maneira reconfortante, onde os atores têm espaço real para trabalhar suas atuações num crescente, sem excesso de cortes ou efeitos que - não raro - mascaram uma crônica falta de ideias. Se não chega ao nível de um drama romântico ainda mais adulto, multidimensional e conturbado quanto A Difícil Arte de Amar (o clássico de 1986 sobre relacionamentos sabotados), este Amores Materialistas destaca-se no conjunto como uma diversão adulta que faz pensar e diverte sem respostas fáceis para perguntas que perturbam homens e mulheres desde o tempo das cavernas.

Crítica | Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é diversão inteligente com abordagem vintage

Se nenhum filme produzido por Marvel e DC até o final dos tempos permanecer ativamente na memória cinematográfica, ao menos um “mérito” ambos selos farão jus: a criação de um verdadeiro novo gênero, o de filmes de super-heroi, ultrapassando as denominações tradicionais dos gêneros de “fantasia”, “ação” ou “ficção científica”.

Enquanto para a maior parte dos cinéfilos tradicionais, tal novo gênero repete-se em fórmulas já conhecidas e cansativamente exploradas, para os aficionados o filme de super-herói parece trazer novidades insuspeitas a cada novo (bombástico) lançamento. Parece uma distorção (quando não, um verdadeiro erro) analisar tais filmes à luz da arte cinematográfica reconhecida; trata-se, de fato, de um gênero realmente novo, com regras próprias que vão se criando a cada novo título, e que se comunicam muito mais com elementos “extracinematográficos” (quadrinhos, desenhos de TV e toda uma mitologia que chega ao mundo dos videogames) que com o cinema propriamente dito.

Tudo isso posto, a pergunta para o espectador neste momento é: você está interessado em ver a pobre Nova York ser parcialmente arrasada pela milésima vez, com os mesmos prédios sendo destruídos como se fossem papeis sendo amassados em direção à lixeira, para que no dia seguinte todo mundo reaja como se nada houvesse acontecido? Se isso não parece cansativo, tolo ou entediante, bem, então Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é uma boa alternativa de sessão, porque este novo lançamento representa um bom espécime do “novo gênero” descrito acima.

https://www.youtube.com/watch?v=KGa3BUvBnDg&ab_channel=MarvelBrasil

Espetáculo do filme não amassa os conflitos humanos do roteiro

Diferente de Superman, o “produto” concorrente da temporada da DC, o filme da Marvel se sustenta muito mais facilmente como filme em separado, não precisando de justificativas ou conexões para fora de sua duração para (tentar) fazer sentido. Se o filme de James Gunn se parece muito mais com uma declaração de intenções, ou mesmo o mais caro PowerPoint já elaborado sobre como um filme “deveria ser”, a produção dirigida por Matt Shakman (de WandaVision) consegue ser mais “humanizado” (além do mero discurso) porque sua forma é mais orgânica e a integração entre efeitos e encenação, bem mais natural que no outro.

A trama é bastante conhecida porque o fio narrativo que sustenta o quarteto já foi bem explorado em outros filmes e em toda a sua mitologia própria: após retornarem do espaço com poderes especiais, os quatro integrantes precisam defender a Terra da ameaça do poderoso Galactus, que por sua vez é precedido pelo(a) fascinante Surfista Prateado, o porta-voz do devorador de mundos. É a vez de a Terra ser engolida (conforme acontecera anteriormente com outros planetas) e apenas uma barganha diabólica (não revelarei aqui) pode poupar a civilização. O enredo propõe um dilema interessante que, embora não seja exaustivamente explorado, funciona como uma reversão relativamente surpreendente de expectativas num roteiro que, de resto - como se disse - é amplamente conhecido pelos fãs do universo desses heróis.

Conforme o filme de super-herói transita numa região dramatúrgica bastante limitada, e seus conflitos sejam bem reconhecidos pela audiência, o desafio de todo filme do gênero é explorar os elementos de uma forma suficientemente interessante (“nova” seria exagero) de modo a não irritar quem conhece e renovar a plateia por mais uma geração. O caminho escolhido por Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é o da nostalgia, compondo um ambiente que não se limita à localização puramente temporal da década de 1960, mas também à forma vintage com que a história começa a ser contada.

Se ao longo da projeção, a direção deixa de lado essa referência formal e passa a se apoiar numa narrativa mais corriqueira, “atualizada”, não se torna um problema porque também quando precisa lidar com a correria e as cenas de ação e efeitos normais ao gênero, se sai bem, com um desenho de produção muito bem pensado e a opção por um visual mais escurecido e contrastado, um velho truque que, além de remeter às histórias em quadrinhos impressas, torna a composição bem menos artificial que, por exemplo, no ultrailuminado (e, talvez por isso também, ultra-artificial) Superman de James Gunn.

Elenco tem as atrizes como maior atração

Como os efeitos visuais não transbordam da tela, há mais espaço para que as duas atrizes do elenco principal destaquem-se: Vanessa Kirby tem os melhores momentos mas Julia Garner, apesar de poucas linhas de diálogo, prova que é uma atriz carismática até coberta por 10 terabytes de CGI.

Uma das limitações do filme é explorar pouco as relações internas do quarteto, especialmente com relação ao Tocha Humana e à Coisa, que têm funções bastante esmaecidas no conjunto.

De toda forma, ao não escolher “abraçar o mundo”, o filme poupa minutagem, concentra no que realmente importa para o enredo e acaba antes de cansar a plateia. Uma opção inteligente, num filme delicado (apesar da destruição corriqueira de NYC), de brilho suavemente antiquado, e que traz duas cenas pós-créditos (uma é reveladora, a outra decorativa). Não se pode pedir muito mais que isso.