Crítica | Um Filme Minecraft tenta agradar o público comum e os fãs do jogo, mas não faz nada muito bem

Carregando o peso de representar a versão cinematográfica de uma marca extremamente bem-sucedida no mercado de jogos, Um Filme Minecraft chega agora aos cinemas em uma mistura levemente caótica entre uma comédia pastelão e um “vídeo-demonstrativo” das qualidades do universo Minecraft conhecido por seus fãs.

Lançado em 2011 pela Mojang, Minecraft revolucionou os jogos “sandbox” - onde a liberdade dos jogadores é bastante ampla - com sua mecânica de construção e exploração em mundo aberto. Criado por Markus "Notch" Persson, o jogo permite aos jogadores coletar recursos, construir estruturas e sobreviver a ameaças em um ambiente gerado matematicamente. Seu visual pixelado e liberdade criativa cativaram milhões, tornando-se um fenômeno global. Em 2014, a Microsoft adquiriu a Mojang por US$ 2,5 bilhões, expandindo ainda mais a franquia.

O fato é que o sucesso estrondoso do Barbie de Greta Gerwig consolidou a certeza (eventualmente duvidosa) de que é possível adaptar “qualquer coisa” para uma forma cinematográfica e tirar disso algo que mesmo remotamente possa ser chamado de “filme”. Não será surpresa caso nos próximos anos a indústria expanda o conceito e passe a adaptar (sic) produtos como detergentes e chocolates como versões narrativas de duas horas de duração.

O mais preciso seria encontrar um novo nome para um produto como Um Filme Minecraft, um híbrido entre o que seria um filme em seu sentido tradicional e um conjunto de “demandas” de mercado visando a um público específico, que vai ao cinema menos interessado numa obra de arte (sic) e mais em tirar a prova se o filme é fiel a princípios de um universo que pouco (ou nada) tem a ver com cinema.

A pergunta que rapidamente aparece num caso como este é: o “filme” resultante dessa operação (financeira) funciona também para quem - como audiência comum - compra um ingresso e quer assistir a um “filme” propriamente dito?

O complicado equilíbrio entre comédia e ação de videogame

O diretor escolhido para resolver esse “problema” foi o talentoso (embora de carreira esparsa) Jared Hess, mais conhecido pelo novo clássico da comédia Napoleon Dynamite, um filme bastante original em seu olhar arguto sobre as manias e tipos do subúrbio norte-americano - além de tornar conhecidos atores de talento como Jon Heder e Jon Gries (atualmente na terceira temporada de The White Lotus e de alguma forma conservando o olhar oblíquo do Tio Rico de Napoleon).

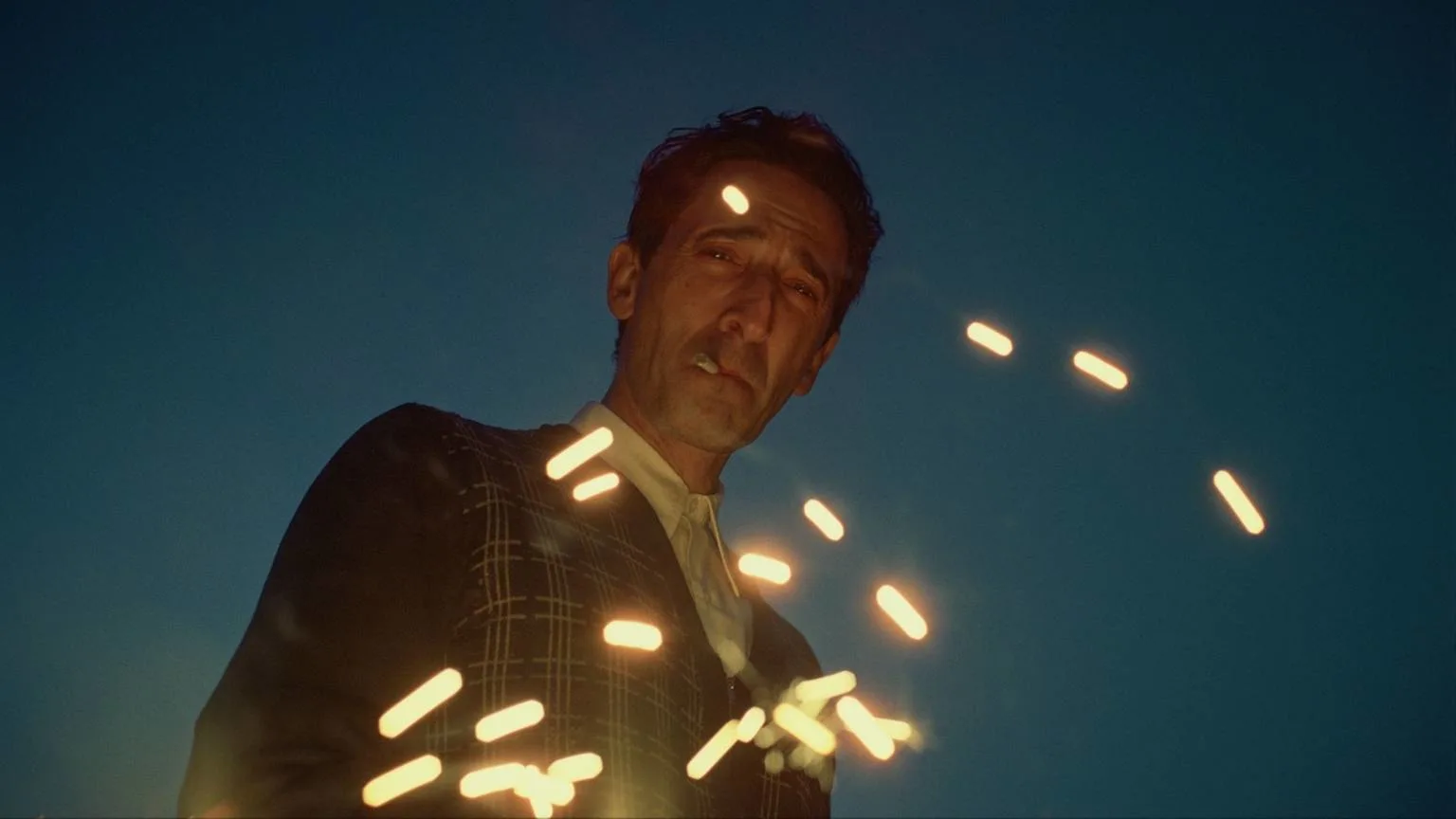

Hess trouxe de outro filme seu (o também divertido Nacho Libre) o eterno cabotino Jack Black, que aqui interpreta Steve, um apaixonado por explorações que eventualmente penetra o universo Minecraft e estabelece uma ponte entre o mundo de fantasia e o real. Neste último, acompanhamos a desventura de Garrett (Jason Mamoa), uma subcelebridade dos anos 1980 que vive de compras em leilão enquanto tenta manter sua loja de videogames aberta. Ele eventualmente adquire um artefato mágico que pertencera a Steve e, acompanhado por três outros desajustados, é conduzido ao universo Minecraft, de onde tentarão retornar para casa - não sem antes enfrentar uma série de perigos e desafios que compõe o imaginário do próprio jogo.

O que temos então é o seguinte: de um lado, Hess tenta fazer o que sabe de melhor (o retrato de personagens desajustados, para os quais dedica um olhar que vai do cinismo ao afeto num equilíbrio que é, ao mesmo tempo, divertido e levemente perturbador); de outro, ele precisa abranger uma infinidade de regras, referências e toda a mitologia que diz respeito ao jogo Minecraft - e que é, para quem não entrou na sala de cinema como um aficionado, uma baboseira que pouco ajuda o desenrolar da trama.

Filme se esforça em envolver o público que não conhece o jogo original

O problema da “moldura” (que o filme até mesmo assume num prólogo explicativo e atabalhoado) se exemplifica no personagem de Jennifer Coolidge, a vice-diretora do colégio que parece uma peça defeituosa do universo, estabelecendo uma subtrama que tenta (sem grande sucesso) integrar o lado “jogo” ao lado “filme” e que termina como uma peça sobressalente, quase esquecida.

Se apostasse mais no universo de Jared Hess (que se materializa, por exemplo, na hilariante sequência do foguete no começo da trama) e menos em ilustrar qualidades do jogo Minecraft, o resultado final seria melhor como cinema propriamente dito. Mas aí certamente frustraria a comunidade Minecraft, com as inevitáveis consequências em termos de marketing. Logo, o que resta ao diretor é aceitar a correria e eventualmente pingar um pouco de seu estilo na dinâmica entre os personagens.

Como uma diversão ligeira, Um Filme Minecraft acerta na duração curta, no bom elenco e no caráter um pouco caótico na condução da trama estapafúrdia. Como cinema, seria bem melhor se não tivesse todo um “contrato cheio de cláusulas” a atender. Mas exigir isso seria exigir uma total reformulação da indústria do entretenimento tal qual ela se apresenta em 2025. E isso seria pedir demais de um filme cujo diretor é famoso por uma comédia tão descompromissada (mas ao mesmo tempo, tão criativa) quanto Napoleon Dynamite.

https://www.youtube.com/watch?v=EVKYAAES6JQ

Crítica | Meu Nome é Maria faz retrato sem sensacionalismo da atriz vítima de um ataque brutal em filmagem

Assim como o nacional vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui, Meu Nome é Maria é o tipo de filme difícil de ser ignorado. Ambos partem de um relato verídico e ultrajante: o rapto seguido de assassinato de um dissidente político, no primeiro caso, e a agressão sexual de uma atriz recém-saída da adolescência durante a filmagem de um clássico do cinema no segundo.

Partir de histórias reais para construir enredos tem sido um expediente cada dia mais usado pela indústria como uma espécie de “carimbo” de respeitabilidade, o que, como se sabe, praticamente força a comunidade e a imprensa especializada a se debruçar sobre a produção - como se ignorá-la fosse ignorar também um tópico social importante. Na era das redes sociais, em que tudo é motivo de mobilização pública, filmes com personagens reais têm furado a fila e passado na frente de argumentos originalmente ficcionais.

Tanto no caso do filme brasileiro, quanto aqui, as produções têm sustentação cinematográfica que vai além do mero registro de um fato real, o que é fundamental para que o filme não se reduza a um panfleto ou mesmo a um documentário encenado. O que não invalida o fato de que o principal plot de Meu Nome é Maria permaneça como um dos mais ultrajantes abusos cometidos contra uma atriz em set de filmagem de uma produção “respeitável” e “artística”.

https://www.youtube.com/watch?v=kIdFPkHBFGA&ab_channel=Imovision

Bertolucci era um dos mais festejados cineastas da época

A trama acompanha o início precoce, um auge ligeiro e a alongada decadência de Maria Schneider (Anamaria Vartolomei), a adolescente filha de um ator francês que, ao ser expulsa de casa por uma mãe ciumenta, se vê obrigada a tentar carreira na indústria cinematográfica. Não demora muito para que a protagonista tenha, aos 19 anos, a grande chance de contracenar com Marlon Brando (Matt Dillon) no novo filme do então prestigiado diretor italiano Bernardo Bertolucci (Giuseppe Maggio), à época já festejado como militante comunista em obras como O Conformista e A Estratégia da Aranha.

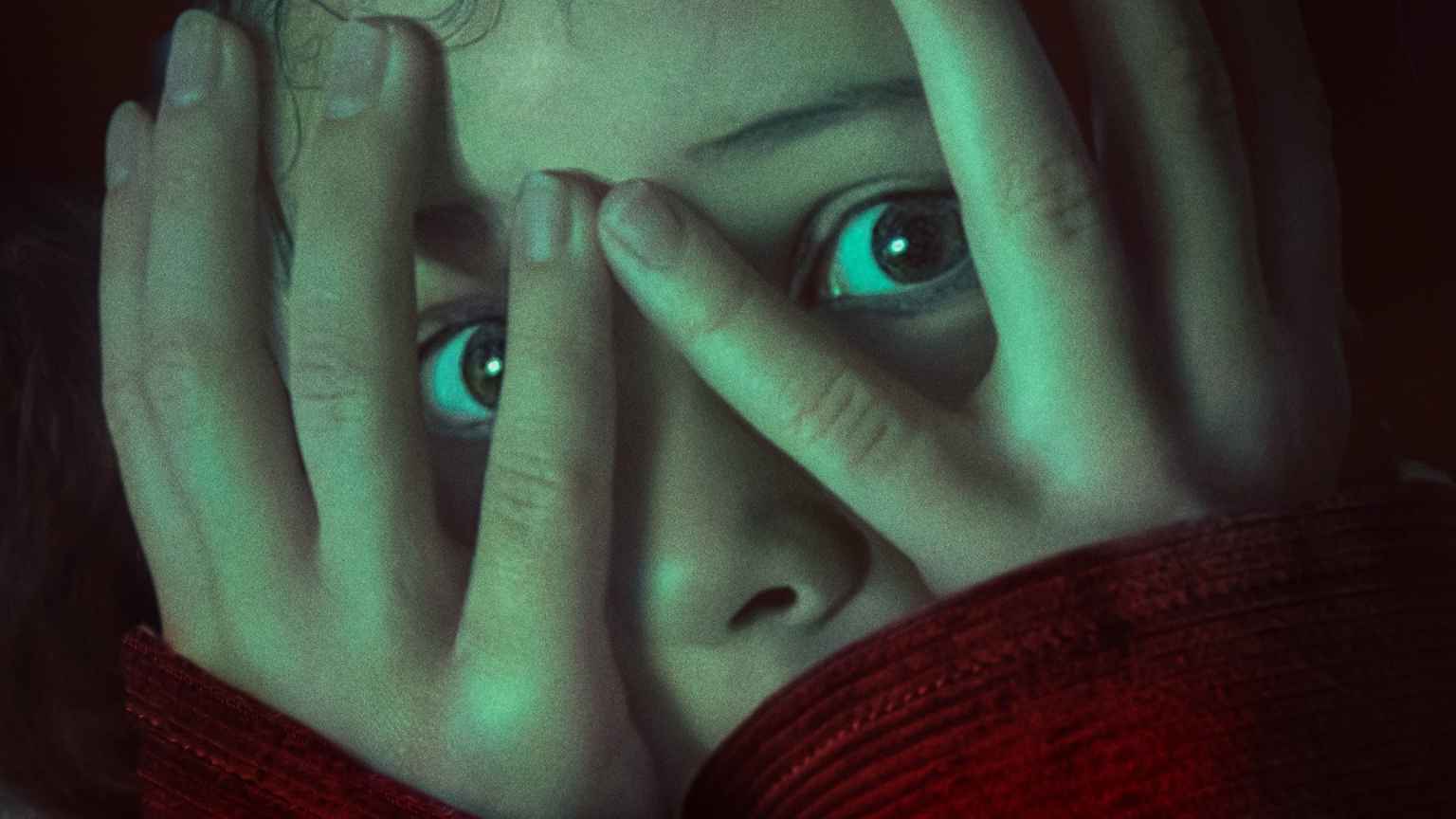

Numa das cenas de O Último Tango em Paris, Maria é surpreendida por Brando com um ataque sexual totalmente desleal, combinado entre ele e Bertolucci para conferir “maior realismo” à encenação. Aquele momento é determinante na vida da jovem, que fica injustamente marcada como atriz pornográfica, é julgada em seu país e fora dele, e entra numa espiral de autodestruição e drogas por não conseguir se recuperar do trauma.

Para o público de 2025, acostumado a cancelamentos motivados por meras publicações em rede social, soa absolutamente irreal que um estupro tenha sido durante tanto tempo reconhecido silenciosamente pela indústria, de modo que Bertolucci tenha durante décadas continuado uma carreira laureada e lucrativa como se nada tivesse acontecido. Não é, no entanto, um caso isolado: a “história das filmagens” (um ramo dentro da história do cinema mais ampla) tem sido um contínuo laboratório de abusos consentidos dentro do jogo de poder largamente tolerado pela própria comunidade cinematográfica, que enxerga na figura do diretor de cinema um semideus com carta branca para manipular pessoas e recursos conforme sua vontade em nome da liberdade artística. Foram décadas seguidas de violência não apenas contra mulheres, mas também contra técnicos de escala inferior, animais, crianças, recursos naturais, uma herança incômoda que ainda hoje não teve seu balanço bem compreendido nem tampouco reparado.

Filme faz um retrato delicado da alma ferida de Schneider

É reconfortante de algum modo reconhecer que, se o filme de Bertolucci resiste como obra de arte apesar de seu infame procedimento - e que de modo algum é apagado como violência pela qualidade do filme - a trajetória de Maria Schneider é um retrato também bastante honesto e bem conduzido pela diretora Jessica Palud (que por acaso - ou não - trabalhou com o cineasta italiano em Os Sonhadores). Anamaria Vartolomei é uma atriz excelente (conforme já havia demonstrado em O Conde de Monte Cristo e no difícil de engolir Mickey 17) e Dillon está discreto mas convincente como um Brando fatalista que, aparentemente levado por indiferença e egoísmo, embarca na agressão sugerida por Bertolucci como um guardinha de campo de concentração que “cumpre ordens”. Nunca é demais lembrar que estamos falando de dois ícones da contracultura, do progressismo e da revolução dos costumes da década de 1960…

Válido como registro de uma evento revoltante, mas também comovente como filme sem apelar ao sensacionalismo, Meu Nome é Maria presta um discreto tributo a Maria Schneider, que provavelmente não tivesse precisado passar pelo que passou com Bertolucci e teria sido um ser humano mais feliz - mesmo em sua carreira - se só tivesse filmado, depois, com Antonioni e Rivette, por exemplo. Há males que vêm para mal mesmo, e O Último Tango em Paris foi um mal terrível para aquela jovem atriz.

Crítica | Branca de Neve faz releitura modesta do desenho animado de 1937

Rever um dos maiores clássicos de sua história foi um desafio para a Disney ao converter Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, num live action adaptado ao gosto e expectativas do público de 2025. A proeza foi iniciada de maneira atabalhoada, e desde o princípio a questão do elenco causou polêmica.

A primeira decisão a ser tomada seria o que fazer com os “sete anões”, uma vez que a declaração egoísta de Peter Dinklage - desestimulando que sete outros atores como ele pudessem ter a oportunidade de mostrar seu talento numa grande produção - imediatamente colocou o estúdio numa saia justa. A decisão de converter os personagens originais em criaturas puramente fantasiosas limitou toda a interação da protagonista com atores reais em uma parcela significativa da projeção. Se ela cantasse e dançasse em meio a outros sete atores humanos, o resultado teria sido mais interessante que cantar e dançar para uma simulação matemática? A resposta parece óbvia se continuarmos vendo no gênero humano a melhor expressão do talento artístico. Ponto negativo logo de saída.

A segunda decisão sobre o elenco seria quem escalar nos dois papeis principais e, mais uma vez, a decisão dos produtores revelou-se bastante problemática: era preciso dosar com inteligência a “batalha de carismas” entre Branca de Neve e a Rainha Má. Quem conhece o enredo original sabe que a segunda inveja a primeira, mas isso faz sentido na tela com Gal Gadot invejando Rachel Zegler? Sem entrar no mérito de um concurso de beleza, a ideia não funciona - a ponto de o filme ter que “esconder” Gadot a maior parte do tempo, porque sempre que ambas dividem a tela a questão retorna e o cinema não costuma dar margem a dúvidas nesse sentido. Poderia Zegler ao menos vencer um concurso de simpatia diante de Gadot? Não parece ser este, tampouco, o caso, de modo que o problema na escalação errada vai dominar a projeção por quase 100 minutos.

Comparação óbvia com Wicked não ajuda o filme

A trama de Branca de Neve é uma das mais bem reconhecidas da história do cinema e permanece por quase 100 anos no imaginário da audiência. Branca de Neve (Rachel Zegler) é a princesa convertida em prisioneira em seu próprio reino depois que a Rainha Má (Gal Gadot) conspira para assassinar o rei e dar sumiço na própria, o que não acontece porque o responsável pelo seu assassinato permite que ela fuja. Sozinha na floresta, Branca acaba por interagir com um grupo de rebeldes que se esconde do exército da Rainha Má, além de se hospedar na casa dos “anões” que trabalham numa mina.

Se o desenho animado tem pontos altos dos quais é difícil se esquecer (a cena da maçã envenenada, por exemplo), o filme opta por reconfigurar a trama, alternando números musicais com um conflito mais localizado - por exemplo, na subtrama romântica entre Branca e o rebelde pelo qual ela se apaixona (Andrew Burnap). Se a floresta era um espaço sombrio no original de 1937, aqui os perigos parecem diluídos numa atmosfera mais para Robin Hood, “opressores contra oprimidos” e humor despreocupado.

A comparação mais óbvia e imediata para Branca de Neves é com o também musical de fantasia (e também releitura de um cânone de Hollywood) Wicked, e tal comparação é muito desfavorável ao filme dirigido por Marc Webb (de (500) Dias com Ela, entre outros). Enquanto Wicked tem números musicais arrebatadores, uma integração bem mais natural entre atores reais e CGI e uma trama onde os conflitos são bem explorados, Branca de Neve parece transitar o tempo todo entre um filme infantil e uma releitura “amadurecida” para as infantilidades da história original, de modo que em momento algum o espectador está bem posicionado diante da tela: nem a contraposição entre a princesa e a madrasta prevalece, nem o ambiente de “fantasia pura” representado pelos “anões”, ficando o enredo pendurado entre ser uma coisa e outra, acabando por não ser exatamente coisa alguma.

A releitura não passa vergonha, mas dificilmente se equipara ao filme original

É difícil ignorar que o conflito central da história original e que desencadeia a crise de inveja da Rainha contra Branca simplesmente não funciona aqui. Se Zegler fosse substituída por Ariana Grande, por exemplo, a despretensão e simpatia da protagonista diluiriam a exuberância de Gadot, mas não é o caso: Rachel é uma atriz que, tal qual Zendaya, parece contrariada em cena o tempo todo. Se no caso de Zendaya esse “temperamento” - ou, para sermos mais claros, a cara de que alguém “roubou seu biscoito” - acaba contribuindo para os personagens que ela escolhe interpretar, aqui o prejuízo é evidente porque Branca deveria ser uma presença encantadora, o que dificilmente acontece. Enquanto, por outro lado, Gadot acaba parecendo mais simpática mesmo quando faz coisas terríveis, e isso conduz a trama a uma problemática suspensão de descrença - e a escalação de Burnap não ajuda.

Nada disso significa que o filme não tenha suas qualidades: é ligeiro, bem editado e não se perde em divagações. Embora toque temas sensíveis, nenhum deles predomina de modo a tirar atenção da história original, que permanece acontecendo, embora sem o brilho e os pontos altos tão marcantes do desenho original. O clímax está provavelmente na cena em que a rainha se transforma em bruxa (como, de fato, era o caso no filme de 1937), em que os efeitos visuais casam exemplarmente com a atuação de Gadot. Este é um indício do que poderia ter sido o filme se a produção houvesse optado por escalar sete atores para os papeis dos “anões” e como seria mais interessante assistir a sete presenças humanas com as inumeráveis possibilidades de vozes e expressões (ainda que aprimoradas pelos efeitos visuais).

Com a maior parte das polêmicas fora da tela e antes de o filme ser lançado, Branca de Neve é uma releitura sem brilho (mas também sem vexame) de uma das histórias mais exemplares da velha Hollywood, adaptada cuidadosamente para a nova Hollywood - que aparentemente também se rendeu a um beijo (roubado) tímido do “príncipe”, sem ofender a plateia nem tampouco entusiasmá-la. Vale levar as crianças para ver a versão nova no cinema - e imediatamente rever a antiga (e assustadora, e fascinante, e insuperada) versão de 1937.

Crítica | Código Preto é filme de espionagem despretensioso, mas bem produzido

Realizador bastante identificado com o cinema independente e um dos principais nomes que apareceram com destaque na onda de filmes de baixo orçamento em Hollywood na década de 1990, Steven Soderbergh é o tipo de diretor que filma constantemente e se aventura por diferentes gêneros e modelos de produção. Ele tem sido bem-sucedido tanto quando experimenta uma abordagem mais autoral, quanto quando se aproveita dos contatos na indústria e pode escalar grandes astros e nomes consolidados (como é o caso, aqui, do roteirista David Koepp).

Filmar constantemente pode manter a carreira aquecida, mas é muito difícil manter um alto padrão nos projetos porque, a bem da verdade, não há tantos bons projetos dando sopa por aí. É por isso que um diretor como Soderbergh - assim como Scorsese, é bom que se diga - tem uma filmografia rica, porém altamente irregular, indo de filmes que são grandes sucessos comerciais (como os da franquia Onze Homens e um Segredo), produções independentes com forte apelo em festivais (desde Sexo, Mentiras e Vídeotape até o subestimado Bubble) até títulos bastante quesionáveis para um cineasta de seu calibre (como o horroroso Logan Lucky: Roubo em Família).

Sua nova produção, Código Preto, não parece manchar uma reputação firmemente construída ao longo de mais de três décadas, mas dificilmente irá dar mais brilho a uma carreira que parece ter atingido seu ápice algum tempo atrás.

Um filme com casal de espiões e um agente duplo: você já viu isso antes

Aqui, Soderbergh está claramente brincando com um subgênero (o filme de espião) e encontra para isso uma abordagem dramaturgicamente econômica, num filme curto e relativamente despretensioso, apesar da embalagem luxuosa.

Na trama, George Woodhouse (Michael Fassbender) e Kathryn St. Jean (Cate Blanchett) são um casal de funcionários da agência de inteligência britânica às voltas com um infiltrado que pode ou não ser um deles mesmo. George é escalado para descobrir quem é o agente duplo, e sua esposa é uma das suspeitas. Ele então arma uma estratégia envolvendo outros servidores, misturando aspectos de suas vidas privadas para manipular todos à sua volta até que o culpado finalmente se revele, num jogo de gato e rato com o qual o público está bem acostumado.

O capricho com que Soderbergh se debruça sobre o material é evidente, com destaque para a bela iluminação (assinada pelo próprio diretor sob pseudônimo), repleta de altas luzes, e os figurinos elegantes da lendária Ellen Mirojnick (de Oppenheimer e tantos outros sucessos).

Ocorre, entretanto, que a trama original traz pouca coisa de novidade em um subgênero que já ofereceu ao público inumeráveis variações para os plots do “casal de espiões”, “agente traidor”, e algumas vezes com maior grau de novidade ou frescor do que em Código Preto.

O elenco está bem escalado e, além do casal protagonista, é sempre bom ver o excelente Tom Burke (de Furiosa: Uma Saga Mad Max) com mais tempo de tela, além da presença naturalmente cativante de Marisa Abela (de Back to Black e Industry) com sua beleza exótica e domínio de cena. Mas, por si só, os atores pouco podem fazer para dar mais brilho ao roteiro de Koepp (famoso por tantos sucessos, entre eles Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros e Missão: Impossível), que em momento nenhum consegue atingir um grau elevado de suspense e cujas reviravoltas são pouco impressionantes (ao menos para o gênero).

Projeto pouco acrescenta à carreira bem-sucedida do diretor

O fôlego de Soderbergh para filmar e se aventurar em diferentes gêneros e orçamentos é sempre revigorante, mas, ao se expor eventualmente em projetos com menos consistência dramatúrgica, ele está sujeito a transitar por um território de indiferença dentro da indústria que poderia ser questionado.

Apesar de Código Preto ser uma diversão bem produzida e que não irá desagradar aos fãs do gênero (até porque é tão curto que é quase impossível ficar entediado), a aparente “despretensão artística” do projeto deixa uma sensação de vazio ao final da projeção. É desses filmes que nos lembram que boa parte da produção de Hollywood está aí para isso mesmo: manter o mercado aquecido com novidades constantes - mas que serão esquecidas rapidamente.

Crítica | Mickey 17 mistura crítica social e ficção científica sob o olhar de Bong Joon Ho

Entre os diretores de cinema sul coreanos que alcançaram maior projeção nas últimas décadas (representantes da era de ouro do cinema do país), Bong Joon Ho não só é aquele que garantiu um lugar de maior destaque na indústria, como também é o que parece mais bem ter compreendido a noção de espetáculo que se exige de grandes produções que possam alcançar a base do público espectador.

Diferente do falecido Kim Ki-duk (e seu estilo espiritualizado e mais “oriental”), de Lee Chang-dong (cheio de meios-tons e ambiguidades jamais resolvidas), de Park Chan-wook (violento e graficamente exuberante) e de Hong Sang-soo (minimalista e algo “bressoniano”), o cinema de Bong Joon transita entre gêneros e aposta num olhar mais caricatural, quase burlesco, sobre temas sociais.

Se observarmos a carreira de Bong Joon, é possível diferenciar dois tipos de filmes: aqueles em que o cineasta parece deter-se nos meandros da sociedade sul coreana através de uma observação mais intimista (casos de Parasita, Mother: A Busca pela Verdade e Memórias de um Assassino) e aqueles em que ele se abre para o mercado internacional e pratica um cinema mais de gênero (como em O Hospedeiro, Expresso do Amanhã e Okja). Apesar disso, seu estilo está sempre presente e tende inevitavelmente à sátira. Para infelicidade do público, Mickey 17 pertence ao segundo grupo de filmes, bem menos interessante e original que o primeiro.

Ficção científica tenta manter o tom em meio a uma sucessão de cenas cômicas

Na trama futurista, Mickey Barnes (Robert Pattinson) e Timo (Steven Yeun) são dois sócios num empreendimento de doces na Terra que terminam por se endividar junto a um perigoso criminoso. Com medo de serem mortos e sem dinheiro para saldar a dívida, ambos se aventuram numa viagem espacial patrocinada pelo magnata e político derrotado Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), que por sua vez pretende iniciar uma colonização fora do planeta com pretensões religiosas (que na verdade jamais ficam claras pelo roteiro). Mickey opta por assumir a função de “dispensável”, um funcionário descartável que é seguidamente clonado para nascer e servir a experiências médicas até renascer num novo corpo mantendo sua psique (talvez nem tanto…) e memórias. Conforme a história avança e os exploradores planetários são confrontados com uma estranha espécie animal no novo planeta, a experiência com Mickey sai de controle e ele se vê às voltas com duas personalidades conflitantes e vivendo paralelamente.

Se num filme como Parasita, seu grande sucesso, a trama se sobrepõe ao registro quase cartunesco dos personagens e a absurdidade das situações, em Mickey 17 o caráter gratuito e cabotino na encenação ajuda o filme a despencar, especialmente num epílogo alongado que enfileira dois ou três falsos desfechos - desapontando seguidamente o público em cada um deles. O enredo morre e renasce como seu protagonista, e cada novo ciclo parece menos interessante que o anterior.

Realizador de sucesso, Bong Joon conta com o melhor da indústria a sua disposição e, embora ambientação e efeitos estejam no nível (esperado, diga-se de passagem) da pura excelência, é o elenco bem escolhido que segura o filme. Pattinson hoje é um ator bastante versátil; Ruffalo praticamente repete o histrionismo de seu personagem em Pobres Criaturas (mas o efeito cômico continua funcionando); Toni Collette é uma atriz rotineiramente maravilhosa; e Naomi Ackie modula melhor seus trejeitos que em Pisque Duas Vezes, apresentando uma performance cativante na tela.

Um filme, contudo, é um todo de significado, e não apenas um conjunto específico de boas atuações. Mickey 17 tem extrema dificuldade em manter viva a sátira, a trama e o desenrolar por intermináveis duas horas e 17 minutos. Caso fosse ligeiramente menos pretensioso em sua grandiloquente mistura de interesses e gêneros (comédia, Sci-Fi, crônica social, visão distópica do futuro, filme de gângster) e se aprofundasse em um ou dois interesses no máximo, o resultado seria mais leve e reflexivo. Como em toda adaptação literária (aqui, da obra de Edward Ashton), o filme ganha a vantagem de contar com material dramático além do que um filme necessita (podendo optar pelas melhores partes e cortar tudo que é supérfluo), mas hesitar em escolher o que é realmente importante (como parece ser aqui o caso) trabalha contra o enredo e o resultado pesa na tela.

Crítica social sobrevive à ação desenfreada e gratuita do epílogo

Como acontecera anteriormente em O Hospedeiro e Okja - nos quais o cineasta voltava sua mordacidade para a indústria química e a alimentícia, respectivamente - , em Mickey 17 o alvo de Bong Joon é a ciência médica e seu arsenal interminável de horrores instrumentalizados (tendo aqui por alvo o indefeso Barnes). O olhar do cineasta para a profunda desumanização envolvida na industrialização da vida humana e na relação desta com outras espécies é o ponto digno do filme, que peca como espetáculo para se manter de pé como crítica social.

Mickey 17 está longe de ser um grande filme, funcionando ora como comédia, ora como crítica social, sem contudo se decidir muito bem entre um e outro (um equilíbrio que o diretor encontrou com o Parasita, embora também lá ele não estivesse a salvo de uma tendência irrefreável a pesar a mão na encenação). Mas nada funciona tão mal quanto o clímax de coloração épica e que pouco se comunica com o tom espontâneo do restante do filme, um conjunto de tentativas dramatúrgicas algo desconexas de um realizador talentoso e bem-sucedido

https://www.youtube.com/watch?v=bmPWuSYajyo

Crítica | Um Completo Desconhecido faz retrato à altura de um gênio da música

Com Um Completo Desconhecido, projeto que quase foi abandonado por causa da pandemia e dos problemas de agenda decorrentes, não é exagero dizer que James Mangold cria um novo patamar mais elevado para as cinebiografias de músicos famosos. Ele já havia feito um excelente trabalho com Johnny & June, de 2005, mas lá, diferente daqui, o ponto central não era exatamente a obra do artista - no caso, Johnny Cash, que também é personagem no novo filme - mas sim o drama pessoal. Na biografia de Bob Dylan e fazendo jus ao título, o interesse passa prioritariamente pelo artista, ou mais especificamente, por sua arte, ficando todo o resto em segundo plano. Inclusive o enigma em torno do protagonista, quem realmente é ele, qual sua origem, quais suas motivações: todas essas indagações dissipam-se numa névoa sonora de inumeráveis matizes que representa seu cancioneiro.

A maior qualidade do filme de Mangold é, em certa medida, também sua talvez única limitação: ao apostar todas as fichas na música de Dylan, e particularmente na fase que vai do anonimato à consolidação, o filme deixa de lado a criação cinematográfica mais particular, de modo que toda a narrativa é conduzida - de forma hábil e elegante, é preciso dizer - pela evolução do cantor e compositor. Então, a direção parece ora intimidada, ora desinteressada, em criar momentos com algum frescor que diferencia os filmes “bons” daqueles “realmente bons”, e Um Completo Desconhecido está em algum lugar entre o primeiro e o segundo grupo.

Dylan expõe involuntariamente o lado reacionário de uma revolução

Na trama, o novato Bob Dylan (Timothée Chalamet) chega a Nova York procurando a lenda do folk Woody Guthrie (Scoot McNairy), cuja saúde debilitada aprisionou a um leito de hospital em Nova Jersey. Guthrie não consegue falar, então é auxiliado pelo também cantor e ativista Pete Seeger (Edward Norton), que rapidamente enxerga as qualidades do jovem compositor e o coloca no circuito da música de protesto com raízes rurais que naquele momento (início da década de 1960) está ganhando interesse popular e atraindo atenção das gravadoras.

Dylan logo se envolve com Sylvie Russo (Elle Fanning), uma artista plástica aspirante, enquanto vê sua carreira e vida amorosa cruzar - entre altos e baixos - com as de Joan Baez (Monica Barbaro), que então já é uma jovem cantora de sucesso. A escalada de Dylan para uma fama repentina (mas também dolorosa) levará o artista a empreender sua própria revolução pessoal dentro da revolução coletiva, quando ele pretende utilizar instrumentos elétricos em seu novo trabalho, mas encontra resistência por parte da comunidade musical e dos ativistas mais tradicionais.

Embora a trama esteja bem delineada desde o início e o ponto de vista de um Dylan calado e reflexivo permaneça sustentando a ação, é a névoa mágica das canções do cantor que conduz o filme, como se a mão do compositor convidasse a plateia a sua viagem intimista por corredores de criatividade e mistério que nem o próprio protagonista consegue explicar. A magia de seus versos, a voz que parece deslocada e, ao mesmo tempo, confere a eles uma sonoridade única, a atitude despreocupada mas, também, conturbada como reflexo de uma época de confrontação social, tudo isso está lá, ajudando a dar uma cara cinematográfica para a lenda que tão bem foi explorada no extraordinário documentário de Martin Scorsese, No Direction Home, de 2005.

Interesse do filme é maior na música que no cinema em si

Se em Johnny & June, os conflitos e tragédias de Johnny Cash ganham relevo e até mesmo se sobrepõem à obra musical, aqui Mangold faz uma opção clara por deixar que as canções de Dylan ditem o ritmo, conectando-se quase diretamente uma após outra, de modo que estamos diante de um drama musical cuja coreografia é a psicologia discreta e secundária dos personagens. O triângulo amoroso que se forma entre o artista, Baez e Russo, por exemplo, é tratado com discrição pelo enredo, assim como os conflitos latentes de Dylan com outros músicos da época. O diretor não quer que nada desvie atenção do espectador da obra de Dylan e isso, como se sabe, cobra seu preço - mas tal preço é pago pela grandeza musical a qual a produção presta tributo.

Transitando por uma vibrante (embora não sobressalente) ambientação dos anos 1960, o elenco se destaca a partir de uma construção minuciosa e brilhante de Chalamet que deveria estar sendo mais reconhecida do que, de fato, está. O ator não brilha sozinho, porque Norton, Fanning e Barbaro também se destacam, constituindo um conjunto rico e cheio de carisma para os personagens escolhidos.

Um Completo Desconhecido é um filme excepcionalmente produzido e interpretado, apresentado por uma direção consistente (embora tímida) e que seguramente dá um passo adiante de outras biografias musicais, como Bohemian Rhapsody (2018), Rocketman (2019) ou Elvis (2022) - ironicamente filmes que trabalham mais o espetáculo cinematográfico e que diluem a obra do artista numa dramatização mais tradicional. Talvez seja impossível fazer um filme perfeito que nada mais é que um retrato em outro meio da perfeição musical de Dylan (existe cópia para a perfeição?). Então, talvez fosse mesmo impossível fazer um filme melhor que este. O resultado é mais do que suficiente.

https://www.youtube.com/watch?v=Ttf3qmxGOhE

Crítica | O Brutalista celebra a forma cinematográfica debruçado no pesadelo do século XX

Ao se deparar pela primeira vez com as imagens de O Brutalista, um clássico do cinema imediatamente vem à mente: Vontade Indômita, a saga de Howard Roark, personagem criado pela filósofa Ayn Rand e protagonista do romance que deu origem ao filme homônimo de King Vidor. Há ao menos um breve momento em que os dois filmes cruzam-se diretamente: quando László Tóth (Adrien Brody) recusa um trabalho porque, caso o aceitasse, estaria “trabalhando para outra pessoa” - e provavelmente não para “si mesmo”.

É o tipo de diálogo que encarna a personalidade do arquiteto Roark, um espírito livre que se mantém fiel a poucos e inquebrantáveis princípios (por exemplo, o de jamais trabalhar de graça, o que o tornaria um escravo, em sua visão de mundo). Os dois filmes se iniciam praticamente no mesmo momento histórico, também (o final da dṕecada de 1940).

Embora a paixão de Roark e Tóth se assemelhem em dimensão, suas naturezas são provavelmente opostas: enquanto a jornada do personagem vivido por Gary Cooper no filme de Vidor é uma jornada de encantamento, a de Tóth caminha em sentido oposto - tudo em O Brutalista leva a um profundo desencanto, seja ele ocasionado pela mesquinhez humana dos personagens, seja por tragédias ou fracassos provocados.

Nesse sentido, o épico de mais de três horas dirigido por Brady Corbet lembra menos a adaptação de Rand e muito mais o cinema de P.T.Anderson em sua fase “kubrickiana” (que é ligeiramente diferente daquela que se inspira mais em Altman e Scorsese), a de grandes filmes como Sangue Negro e O Mestre - ainda que aparentemente Corbet se incomode com a comparação.

A semelhança de O Brutalista com O Mestre, por exemplo, não se limita ao caráter errático dos personagens, mas também ao aspecto formal da obra: tanto Anderson quanto Corbet parecem nutrir interesse profundo pelo que o cinema tem de organicamente essencial, então ambos apostam na textura de grandes formatos ou da cinematografia anamórfica - em cada caso, tais escolhas reforçam o caráter invulgar das obras, acentuando um olhar pessoal (ora nostálgico, pela escolha da película, ora profundamente moderno, pela moralidade ambígua da trama) de cada cineasta.

Se tanto Sangue Negro quanto O Mestre jogam com a perspectiva faustiana em suas tramas, aqui não poderia ser muito diferente. O titereiro sedutor ganha corpo na interpretação de Guy Pearce, a despeito de sua atuação ir além do que o roteiro propõe para o personagem (e esta parece ser uma das fraquezas do enredo, conforme veremos mais adiante).

Se nos filmes de Anderson, o jogo entre sedutor e seduzido se confunde num reflexo entre espelhos enganador (nas relações entre Daniel Plainview e Paul Sunday, no primeiro, e entre Lancaster Dodd e Freddie Quell, no segundo), em O Brutalista não há muita dúvida de quem (tenta) corromper e de quem é (ou não) corrompido.

https://www.youtube.com/watch?v=TfoYKoHB5_A&t=3s

Enredo percorre décadas da vida dos personagens

Na trama, Tóth é um arquiteto austro-húngaro que imigra para a América após escapar da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, deixando para trás uma carreira como arquiteto modernista, a esposa “Elizabeth” (Felicity Jones) e uma sobrinha. Na Pensilvânia, ele é hospedado pelo parente radicado Attila (Alessandro Nivola) e sua esposa, que têm uma pequena fábrica de móveis. Logo envolvido injustamente numa intriga familiar e prejudicado por uma encomenda não paga pelo milionário Van Buren (Pearce), Tóth é obrigado a virar um trabalhador braçal na construção (nos moldes de Roarke em Vontade Indômita).

Mas seu declínio é interrompido quando Van Buren reconhece seu talento e realizações na época europeia, e o hospeda em sua mansão para que ele construa uma faraônica obra comunitária que envolverá diferentes interesses e disputas comerciais, sindicais e religiosas, além da latente desconfiança por causa da origem do arquiteto. Mais tarde, Elizabeth consegue entrar nos Estados Unidos acompanhada da sobrinha, e um frágil núcleo familiar se forma novamente, mas agora Tóth já carrega novas feridas que se somam às da época da sobrevivência diante da perseguição nazista.

Como épico de desencanto, acompanharemos do ponto de vista do protagonista um retrato sem aparas da nova realidade encontrada pelos imigrantes, que têm suas vidas salvas enquanto o desafio de conviver com traumas e o choque cultural que se apresenta dia a dia. O caminho escolhido por Corbet está longe de ser o do melodrama; ele prefere meios-tons e palavras não ditas, mantendo um leve clima de incômodo que paira sobre os personagens mas só atinge o ápice na sequência ambientada na Itália - como se magicamente o pesadelo retornasse quando o protagonista também retorna ao Velho Continente.

Alguns acharão a cena de violência um pouco descontextualizada e de fato ela representa talvez a maior fraqueza do filme (ao lado de uma certa frieza que se mantém pela projeção toda): nenhum dos conflitos propostos pelo roteiro parece suficientemente explorado, seja aquele entre o casal de imigrantes, entre o mecenas e o artista, e mesmo o drama íntimo deste permanece obscuro (ou seria mais justo dizer, “superficial”) até o epílogo, quando o enredo dota a representação estética elaborada pelo arquiteto de um significado humanista comovente. E aí o filme acaba abruptamente, apesar das quase quatro horas que se passaram e não jogaram luz suficiente sequer no protagonista, que num raro momento ensaia nutrir uma “paixão revolucionária” pela qual o roteiro pouco se interessa em seu desenrolar.

A cena de maior brilho (e que até por causa da opacidade de outros momentos, ganha relevo) é a confrontação entre uma Elizabeth que finalmente “se ergue” e um Van Buren acuado, sentado e diminuído diante de família e amigos. Um excelente momento de Felicity Jones, que o resto do tempo rivaliza na tela com o quase sempre excepcional trabalho de Brody, um ator melhor para atuar do que para escolher papeis (e este ótimo é talvez uma exceção em sua filmografia recente). Aqui, ele tem a oportunidade de explorar um caminho iniciado em O Pianista, e não seria delirante considerar que o personagem do filme de Polanski seria o personagem deste se tivesse fugido para a América, com os mesmos traumas e o desafio de adaptação.

Elenco é destaque, mas está longe de ser o único

Filmado cuidadosamente e até para caber em seu orçamento (modesto para e o gênero e para sua própria ambição), a direção faz escolha meticulosas e austeras, como na cena de abertura, que nas mãos de um cineasta menos compenetrado talvez custasse a verba do filme todo, mas Courbet consegue resolver o problema com luz e sombra e uma Estátua da Liberdade de cabeça para baixo (uma escolha genial, há de se reconhecer).

Sem se preocupar com notas altas de emoção ou momentos de intensidade na trama, seu forte é a ambientação (o que também é uma característica do cinema de P.T.Anderson). Courbet despreza o clímax, preferindo manter o filme num ritmo discreto, constante em notas sutis, pequenas agressões e estados emocionais de perturbação reprimida.

O Brutalista é um filme bastante longo: tem mais de três horas e meia, embora 15 minutos sejam de intervalo na tela - o que aumenta a duração mas oferecem um respiro proveitoso e bem posicionado dentro do enredo. Diferente de Anora, por exemplo, que é “alongado” - ou seja, uma história que fatalmente se contaria em 90 minutos se arrasta para quase duas horas e meia (o que tampouco elimina outras qualidades do filme de Sean S. Baker).

O Brutalista não tem tempos mortos ou grandes digressões, apenas ”muita coisa” acontece e o tempo que o filme leva para contar tudo isso acaba sendo justificado. Tal qual Emilia Pérez, por outro lado, O Brutalista é sui generis demais para ser ignorado, especialmente quando admitimos que o cinema hoje é dominado pela abordagem naturalista de câmera no ombro e enquadramentos fechados que faz tantos filmes se parecerem uns com os outros. Uma celebração comedida da paixão pelo cinema que se debruça na História como pesadelo do qual raramente se desperta.

Crítica | Bridget Jones: Louca pelo Garoto adiciona pouco a uma fórmula que funcionou melhor no século passado

A nostalgia de Bridget Jones: Louca pelo Garoto, que remete à época de ouro das comédias românticas, acaba por expor o esquematismo da fórmula, a qual, repetida à exaustão e num momento onde prevalecem cinismo e desconfiança em vez de romantismo, serve apenas como escapismo leve e que é esquecido meia hora depois que a projeção acaba.

Durante toda a década de 1990, uma sucessão de estrondosos sucessos do subgênero não só construiu uma nova tradição, como provavelmente arruinou toda uma geração de jovens que aprenderam nas telas a ansiar por relacionamentos irreais de alta elaboração sentimental, encontros fortuitos que terminam por gerar famílias, inadequados que se revelam mestres na cama, encontros e desencontros intermináveis e toda uma vida amorosa aparentemente sonorizada por canções pop espertas.

Essa idealização em torno dos relacionamentos amorosos sempre pareceu muito mais interessante na tela do que na vida real, especialmente por causa de roteiros originais que souberam transitar entre o cinismo e a diversão e astros e estrelas que deram roupagem a conflitos que, incorporados por elencos menos interessantes, soariam ridículos. Foi o tempo de filmes realmente exemplares, tais como Quatro Casamentos e um Funeral (1994), Uma Linda Mulher (1990), O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997), Jerry Maguire (1996), entre outros.

Nenhum dos filmes anteriores da “franquia” Bridget Jones (de 2001, 2004 e 2016) sequer chegou perto da qualidade, da graça ou do atrevimento desses verdadeiros clássicos do gênero, notadamente pelo fato de que a personagem-título é uma figura chorosa, sempre prestes a desmanchar na tela, escorregando entre lágrimas de poltrona em poltrona.

Na nova trama, Bridget Jones (vivida por uma Renée Zellweger ainda repleta das caras e bocas que fizeram sua fama) vive a pressão de criar dois filhos sozinha, após uma tragédia ter abalado a família (e tornado todo o primeiro ato do filme agourento demais para uma comédia). Instigada pelo círculo familiar, ela decide voltar a trabalhar como produtora de TV, ao mesmo tempo que conhece um garoto bem mais jovem (Roxter McDuff) que servirá como estopim para as habituais mitificações que o cinema da indústria costuma dar aos relacionamentos amorosos. Nem tudo sai como esperado, mas mesmo assim Bridget encontra consolo num educador da escola de seus filhos (vivido pelo infeliz Chiwetel Ejiofor, um excelente ator que se esforça aqui com o pouco que lhe é oferecido), um tipo desajeitado mas que rapidamente revelará encantos desconhecidos - por exemplo quando tira a camisa gratuitamente.

https://www.youtube.com/watch?v=AZr9lYz12jw&t=1s

Filme reforça mitologia do gênero sem apresentar nada de novo

O filme novo funciona como um verdadeiro compilado de lugares-comuns e situações que se precipitam e diante das quais resta pouco a surpreender a audiência: esquematicamente, há dois interesses românticos para a protagonista (um dos dois irá malograr para que o outro tenha êxito), que ao mesmo tempo se propõe um novo desafio profissional (o qual também inevitavelmente incluirá copos de papelão com café fervente e correrias em ambientes de escritório). Não podem faltar os coadjuvantes desbocados, um tipo característico a ser ridicularizado (no caso, um cinquentão de camisa polo), crianças com perspicácia acima da média, uma antagonista arrogante (a qual o roteiro nem se dá ao trabalho de desenvolver) e por aí vai.

Embora seja difícil compreender como uma significativa parte do público possa ainda hoje se deixar envolver por uma narrativa tão pré-esquematizada, cujo desfecho é tão óbvio e cujo desenrolar envolve meia dúzia de cenas igualmente previsíveis (a câmera lenta, o pôr do sol, a dança em família, a indiscrição pública, etc.), o filme teima em funcionar em sua ambição medíocre e robotizada (embora a metragem seja de ultrajantes 124 minutos).

Elenco tem pouco destaque porque o roteiro não ajuda

Hugh Grant funciona hoje como um selo de garantia para qualquer produção. O ator conseguiu construir uma persona cinematográfica muito poderosa, embora não lhe falte versatilidade (como vimos recentemente em Herege). São dele os raros e melhores momentos de autoironia num filme que, de resto, parece deslocado no tempo, um compilado de ideias e situações já vistas em outras ocasiões, com diálogos mais afiados e mordazes - o que não é o caso aqui.

Entretanto, seria enganoso fingir que Bridget Jones: Louca pelo Garoto não funciona para seu público e não cumpre seu papel. Há um passatempo minimamente saboroso em pensar que ainda estamos no final do século passado, que as pessoas não se tornaram patologicamente antissociais e desconfiadas de estranhos e que a convivência em comunidade ainda pode parecer um amistoso acampamento de final de semana. A forma que o filme assume soa tão corriqueira que deve haver um conforto discreto em intimamente não esperar surpresas. Para uma audiência que, muitas vezes, entende o inusitado cinematográfico como uma “ofensa” (como no caso do altamente provocativo e impossível de qualificar Emilia Pérez), a mediocridade e a patetice de Jones guardam lá seu valor.

Crítica | Lobisomem é filme de terror tradicional e fiel às origens

Tentando honrar a tradição e reapresentar alguns de seus monstros famosos a um público novo, a Universal oferece no início de 2025 este Lobisomem bastante tradicional, sem grandes invenções mas disposto a reviver uma fórmula simples com visível engenho.

A tarefa coube a Leigh Whannell, que já havia demonstrado qualidades em seus trabalhos anteriores, como o original Upgrade: Atualização e as produções maiores, como Sobrenatural: A Origem e a também refilmagem O Homem Invisível.

Tentando evitar a decepção por exemplo de A Múmia, de 2017, com Tom Cruise, a ideia aqui foi concentrar a atenção no conceito mais próximo possível da ideia original, e nisso a refilmagem se sai bastante bem.

Rever a tradição sem a obrigação de reinventar o tempo todo

Na trama, Blake (Christopher Abbott) leva uma vida comum na cidade grande com a esposa Charlotte (Julia Garner) e a filha pré-adolescente Ginger (Matilda Firth), até que ele é obrigado a voltar ao interior do estado norte-americano do Oregon para recolher os pertences de seu pai desaparecido e finalmente dado como morto pela justiça. Esse retorno liga Blake ao prólogo em que ele aparece como um menino e entendemos que seus traumas do presente estão relacionados ao passado com um parente autoritário e paranoico.

Assim que retorna ao Oregon, a família percebe que aquela região tem sua própria dinâmica e regras de sobrevivência. Mas o filme não parece disposto a muita preparação, e rapidamente enfia o espectador em uma caçada frenética onde a família precisa lidar com duas ameaças: uma que vem de fora, e outra que cresce internamente.

O maior mérito de Lobisomem está no fato de que a direção não perde tempo distraindo o espectador ou propondo muitos subtemas que possam tirar atenção daquele que é definitivamente o ponto de interesse da produção: a criatura no sentido mais tradicional possível e que remete não apenas ao clássico com Lon Chaney Jr., mas também ao sucesso dos anos 1980, Um Lobisomem Americano em Londres, de John Landis. Todo o processo de transformação do homem em lobo parece bastante orgânico, com uso moderado de efeitos digitais, de modo que o que se vê tem um impacto diferente de muitos filmes atuais. Este é um mérito difícil de ignorar, mas está longe de ser o único.

Desde o início, a direção trabalha com habilidade os espaços externos - no caso, a exuberante e assustadora paisagem do Oregon - e também a alternância inteligente entre ruído e silêncio, o que constroi suspense de qualidade desde a abertura. Não temos aqui um festival de efeitos sonoros que, na maior parte das vezes, tentam compensar a pobreza da encenação: há momentos de barulho e outros de tensão ocasionada pelo vazio. Um capricho que merece louvores.

O elenco traz a excelente Garner (de Ozark) num papel em que ela usa pouco sua habilidade em fazer diaĺogos renderem, mas mesmo assim segura bem as cenas. Talvez o ponto menos entusiasmante seja a atuação de Abbott, um ator que tem dificuldade em despertar simpatia mas que logo é salvo pela maquiagem.

Sem distrações: se você quer um filme de lobisomem, é isto que Lobisomem entrega

Um tema que o filme toca superficialmente e que tem estado presente em boa parte da produção de gênero em Hollywood é a contraposição entre uma América urbana, progressista e pacifista, e outra rural, tradicional e armamentista. Em geral, o que se vê é que o choque entre ambas produz horror e violência - e aqui não é diferente, mas o filme não tem muito tempo para gastar com grandes discussões, e imediatamente penetra no escuro da floresta e no drama avassalador de um pai dividido momentaneamente entre a lealdade à família e uma nova natureza animalesca que teima em surgir.

Lobisomem é curto, direto, fiel ao título e à tradição na qual pretende se inserir. Se você espera um filme de terror “desconstruído”, repleto de intermináveis referências e autoironia, este não é o programa para você. Se, por outro lado, você procura um terror mais “raiz” - e que neste sentido remete ao que o gênero produzia na virada dos anos 1980 para os 1990 - o filme novo da Universal é o programa ideal.

https://www.youtube.com/watch?v=4e414vW9gFs

Crítica | Babygirl é drama que não sabe o que quer ser quando crescer

Quando Babygirl se inicia, um filme do passado aparece imediatamente na mente: De Olhos Bem Fechados, o último trabalho do lendário Stanley Kubrick. Temos Nicole Kidman quase que numa continuação da personagem vivida ao lado de Tom Cruise: uma mulher sofisticada e casada que vive em Nova York mas que, apesar da aparência de núcleo familiar feliz, convive com insatisfação e fantasias ocultas em seu casamento.

Quando o enredo começa a se desenrolar, ele é bastante promissor: a história não faz concessões baratas ao olhar malicioso do público, e conduz a narrativa com sobriedade e um nível de tensão latente. A audiência fica em suspenso, esperando por algo que pode acontecer a qualquer momento.

O problema, bem, é que esse “algo” pouco acontece - e, quando acontece, é frustrante de qualquer ponto de vista.

Diretora e roteirista vem de um recente trabalho no gênero de terror - diferente de Babygirl

Morte, Morte, Morte é o mais recente trabalho na direção da holandesa Halina Reijn, que também é atriz. Na comedia de humor negro teen, ela exercita uma olhar irônico sobre a cultura de redes sociais, num filme que só ganha brilho em seu desfecho algo desconcertante. Ao contrário de Babygirl, que atinge seu ponto alto logo no início e depois vai descendo vagarosamente como uma insinuante dançarina num cano de pole dance.

Na trama, Romy (Nicole Kidman) é uma executiva bem-sucedida com fama de implacável no ramo da logística que conhece o recém-contratado estagiário Samuel (Harris Dickinson, de Triângulo da Tristeza). Com pinta de modelo da Calvin Klein e postura desafiadora, ele logo desperta atenção de Romy, que vive um casamento aparentemente feliz com Jacob (Antonio Banderas), mas que na verdade oculta profunda insatisfação e repressão de natureza sexual. Mãe de duas adolescentes, a personagem de Nicole enxerga em Samuel o parceiro ideal para que ela viva as fantasias que não consegue dentro do matrimônio, ao mesmo tempo que testa a si mesma quanto aos limites de seu profissionalismo.

Se a premissa não é exatamente original - e remete também ao A Professora de Piano, de Michael Haneke - o filme por outro lado propõe um jogo instigante entre os protagonistas, tendo por fundo o ambiente corporativo da alta tecnologia e uma discussão secundária sobre a inserção da figura feminina em cargos de alta responsabilidade.

Ocorre que o roteiro de Reijn simplesmente não consegue se decidir: se será um drama erótico, um thriller ou uma crônica sobre o mercado de trabalho. Ao não investir decididamente em nenhum desses “mercados”, sua cotação baixa até bater no piso.

Canções nostálgicas prestam tributo aos anos 80/90

Em pelo menos duas sequências, o filme parece querer mergulhar no universo dos thrillers de cunho sexual do final do século (como o clássico Atração Fatal), dando espaço para as belíssimas canções de INXS e George Michael, ambas de 1987. Mas a diretora não toma qualquer decisão, e a trama vai enfraquecendo à medida que os outros personagens revelam ser pouco mais que elementos de cena, que estão ali para reagir ao que a personagem de Nicole Kidman faz.

O roteiro não explora, por exemplo, quem realmente é Samuel: um sociopata, um jovem ambicioso, um pervertido? Nada disso é trabalhado: ele está ali apenas para que as cenas aconteçam (especialmente as levemente eróticas, visto que o filme tampouco investe nisso). O mesma acontece com o drama coadjuvante da filha adolescente, que aparece e desaparece sem provocar muito efeito na trama.

Nicole Kidman está muito confortável no papel onde ela (de novo) parece interpretar a si mesma: uma mulher de sucesso, impetuosa mas que também flerta com o abismo. Porém, quem sofre mesmo é o marido, pois sobram para Banderas as cenas mais fracas em que ele se esforça em tirar o máximo de onde o texto tem pouco a dizer.

No final, o filme toca superficialmente diversos temas, mas não se aprofunda em nenhum deles. Como erotismo, é também tímido demais para ganhar destaque. Resta um tributo acidental à solidez do casamento e um olhar irônico (mas também acanhado) sobre as relações de trabalho num ambiente altamente vigiado. Parece pouco para o que a premissa e a figura poderosa de Kidman prometiam.

https://www.youtube.com/watch?v=-8Sx6U6Ou0Q