Crítica | Trumbo: Lista Negra

Até mesmo a fábrica de sonhos tem seu período sombrio. A era da Lista Negra de Hollywood surgiu em 1948 quando a MPAA – Motion Picture Association of America, perseguiu quaisquer artistas que fossem suspeitos de participar do partido Comunista americano ou seguir ideologias identificadas à esquerda no compasso político. Tudo isso foi catalisado pela paranoia crescente conforme a Guerra Fria começava a tomar forma.

Dentre as muitas condenações, um grupo se destacou na resistência contra a opressão estatal dos julgamentos dos artistas. Os chamados Dez de Hollywood se impuseram contra os abusos da associação. Um dos membros de maior prestígio profissional era o roteirista Dalton Trumbo. O peso da perseguição política com Trumbo foi avassalador.

O filme escrito por John McNamara trata justamente dos anos difíceis de Trumbo e a adaptação dele e sua família diante de uma nova realidade. Apesar de possuir um texto satisfatório e uma verve cômica excelente, o trabalho do roteirista é bem instável. Isso já começa no primeiro minuto de projeção. McNamara oferece um estabelecimento histórico tão pobre e cínico que falha em cravar o alicerce do filme.

No primeiro ato inteiro, o mais fraco, o roteirista tenta trabalhar com a ideologia esquerdista, a romantização apaixonada da convicção de Trumbo – estranhamente o personagem mais se comporta como um liberal – e, consequentemente, com os conflitos iniciais da Lista Negra. Infelizmente, tudo é muito rasteiro e maniqueísta. Caindo no vício mais condenável de cinebiografias, ele vitimiza Trumbo além da conta. O personagem é demonizado pela MPAA representada por John Wayne e pela anti comunista ferrenha Hedda Hopper e também por desconhecidos após a exibição de um newsreel.

Já com apenas isso, o roteiro começa a mostrar suas deficiências nítidas. A maior problemática se encontra na figura de Hedda, encarnada por Helen Mirren que sustenta a personagem. McNamara insiste em deixar a mulher como uma caricatura histérica superficial, algo muito próximo de um Dr. Evil de saias. As tramoias e os jogos ardilosos de Hedda deixam isso claro, fora a criação de alguns conflitos inadequados que ela tece em diálogos com Trumbo chegando ao ápice na última cena que os dois personagens contracenam. Hedda é tão profunda como a vilã de uma novela mexicana. Também é muito bizarro como a principal antagonista do filme desaparece por boa parte da fita.

Outro ponto que incomoda é o fato de McNamara lançar muitas ideias interessantes, mas nunca as desenvolvê-las de modo apropriado pela necessidade em encaixar mais períodos na vida de Trumbo. Nisso, o longa torna-se pouco complexo e instável devido à pressa. Nunca temos a oportunidade de entender melhor o processo do Estado contra Trumbo, de observarmos seu período na prisão com mais calma, da ironia de sua posição como uma figura que entretém diversas pessoas que o odeiam, de acompanharmos o processo criativo de filmes importantíssimos como A Princesa e o Plebeu, Arenas Sangrentas ou Spartacus. Até mesmo as amizades e a família de Trumbo saem prejudicadas nisso. E, pior, para quem já conhece a fórmula que o roteirista usa, é possível identificar alguns clichês e reviravoltas antes mesmos delas acontecerem.

McNamara passa boa parte do texto insistindo no desenvolvimento muito dúbio na amizade de Trumbo com Arlen Hird. Seja pelos diálogos desinteressantes ou pela repetitividade desses encontros, a verdade é que pouco ligamos para o relacionamento dos dois ou no desenlace desse arco.

Após abandonar o campo da ideologia e da vitimização do protagonista, McNamara passa a construir uma história significativamente melhor na segunda metade do filme. Infelizmente a pressa em incluir muita coisa permanece, porém com o surgimento de novos personagens e com a exploração da dinâmica familiar de Trumbo, além da deterioração do personagem diante de sessões intensas de trabalho pouco gratificante.

Numa escolha muito inusitada, temos Jay Roach – diretor da trilogia Austin Powers, na direção do longa. Infelizmente, Roach segue uma linha de direção nada inspirada. Trumbo é um filme quadrado tanto no conteúdo quanto na forma. Logo, fica difícil identificar quem falha mais ao trabalhar uma grande história como a vida de Dalton Trumbo, afinal McNamara e Jay Roach não ousam em nada.

O diretor trabalha tanto no piloto automático que a decupagem do filme é quase televisiva de tão pouco variada que é. Repare como sempre há os mesmos enquadramentos quando acompanhamos Trumbo a trabalhar seja dentro de sua banheira ou em seu escritório. Ou então na repetição visual causada pelas muitas inserções intrusivas de newsreels pouco funcionais – somente em um, o diretor aproveita para criar alguma transição visual interessante. Pior, quando Roach resolve inventar algo que acredita ser visualmente apelativo, ele erra veio e acerta o brega. Isso ocorre na cena onde o personagem observa seu nome nos créditos de determinado filme. Roach enquadra o nome de Trumbo através do reflexo dos óculos do personagem enquanto este contempla o feito.

Porém, o visual do filme é satisfatório, por sorte, graças a fotografia adequada e pelo competente design de produção. Assim como o roteiro, Roach apresenta boas ideias pouco aproveitadas. Por exemplo, é difícil não notar a semelhança entre Marat, jornalista importante durante a Revolução Francesa, e Trumbo durante as sessões de escrita dentro da banheira – ambas as figuras históricas tinham esse hábito.

A pressa não é somente característica do texto. O filme inteiro possui um ritmo bom por causa das diversas elipses que sempre nos jogam em conflitos novos, mas ao mesmo tempo que se cria isso, o diretor e o roteirista convenientemente se esquecem de muitas coisas deixadas para trás. Fora isso, percebemos que Trumbo vai evoluindo como personagem, mas não vemos exatamente o que ocorre para realizar essa transformação. Isso se dá bastante com as cenas dedicadas à família de Trumbo. O ápice chega com a inesperada cena do aniversário da filha mais velha de Trumbo e o conflito decorrido nessa passagem para logo depois esquecer essa neurose do protagonista assim como não há o menor desenvolvimento da relação dele com seus outros dois filhos e esposa. Na maioria das vezes, o diretor falha em conseguir criar tensão, pois não há o mínimo de antecipação. Tudo é jogado na tela e resolvido com notória rapidez.

Talvez o maior mérito de Roach seja na direção de seus atores, pois o elenco de Trumbo é muito competente. O destaque fica mesmo na interpretação forte de Bryan Cranston ao encarnar o protagonista. Realmente o ator consegue criar facetas novas para seu personagem. Variando entre a ternura nos gestos de carinho com seus filhos, no olhar obstinado que evocam inspiração nas cenas de trabalho acompanhadas pela excelente trilha musical de Theodore Shapiro, na convicção da voz e na expressão de desdém no julgamento dos Dez de Hollywood entre diversas outras coisas.

Somente na última cena na qual contracena com Louis C.K. – o ator mais fraco do elenco, Cranston puxa uma expressão corporal meio corcunda cheia de indignação e impaciência que lembra muito com as poses que o ator fazia ao encarnar Walter White quando este desmoralizava Jesse Pinkman – se o leitor viu Breaking Bad, não será difícil imaginar a atuação de Cranston. Fora Cranston, John Goodman também brilha ao encarnar o caricato produtor Frank King. Christian Berkel está tão bom quanto com seu excêntrico Otto Preminger. Diane Lane e Elle Fanning também conseguem moldar coisas interessantes com o pouco que havia a trabalhar.

Trumbo: Lista Negra é um filme que segue à risca a receita de uma cinebiografia genérica. Não é de modo algum um filme ruim, mas sim um longa desperdiçado. Com uma história interessante acompanhada do elenco repleto de grandes nomes, é triste perceber como Trumbo poderia ser algo muito mais grandioso do que ele é. A pressa em solucionar conflitos breves para incluir novas passagens na vida do protagonista certamente é o fator que mais prejudica o filme. A direção engessada, porém, razoável de Roach também não permite a criação de elementos interessantes ou genuínos. Não fosse a grande atuação de Bryan Cranston, certamente este longa passaria despercebido aos olhos de muita gente. O que resta é a boa mensagem do filme enaltecendo às liberdades individuais, o humor certeiro, a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de um dos maiores roteiristas da História do Cinema e, também, de uma mancha na história de Hollywood. Um bom filme que se contenta com pouco.

Crítica | O Regresso, de Michael Punke

Como muita gente já deve saber, a história de O Regresso, filme de Inãrritu que estrei nesta quinta, é inspirado na história real de um desafortunado chamado Hugh Glass. Porém, o que talvez passe despercebido é que o roteiro do longa é baseado no trabalho literário de Michael Punke.

Assim como o filme, Punke explora o episódio que tornou Hugh Glass uma verdadeira lenda. A abordagem do autor é similar com a de Truman Capote em A Sangue Frio. Ou seja, é uma romantização dos fatos ocorridos na realidade – claro que o trabalho de Punke não chega perto do brilhantismo de estilo e narrativa de Capote. Então, não se engane. Essa não é a história 100% verdadeira dos fatos ocorridos com Glass, mas trata-se de uma boa obra de entretenimento com algum valor histórico.

Hugh Glass faz parte de uma expedição da Companhia de Peles Montanhas Rochosas. Durante uma das longas viagens da companhia, Glass é atacado por uma gigante ursa parda. O combate é esmagador. Glass é comido vido, dilacerado, rasgado, esmagado, quebrado. Porém, por um milagre, ele sobrevive ao ataque. Seus colegas de expedição, diante da descrença na sobrevivência de Glass, decidem deixá-lo aos cuidados, com a recompensa de setenta dólares para cada um, de outros dois homens: o ingênuo Jim Bridger e o cínico Fitzgerald.

Diante da impaciência em tratar dos ferimentos de Glass e do medo de iminente ataque indígena ou de até mesmo ficarem perdidos, Fitzgerald e Bridger abandonam Glass no meio da floresta congelada e do ermo selvagem. Também roubam suas armas e pertences antes de deixa-lo congelar até a morte. Porém, o ódio de Glass é poderoso. Novamente, Glass dribla a morte enquanto se recupera gradativamente do ataque da ursa. Em sua jornada de sobrevivência, o homem jura vingança contra os dois traidores.

O livro é dividido em duas partes. A distinção entre as duas é clara. A primeira parte é mais dinâmica, mesmo centrada apenas no solilóquio de Glass. O autor não enrola para mostrar o ataque da ursa. Em poucos capítulos, Glass já apanha bastante, porém o ponto principal da narrativa, a vingança, ainda leva algum tempo para engrenar. Essa primeira parte é a mais conectada com o filme. Tanto pela atmosfera mais solitária quanto pelos acontecimentos adaptados.

Punke acerta ao transcorrer todos os episódios de terror que Glass tem que enfrentar contra a natureza inóspita do oeste inexplorado dos Estados Unidos. A narrativa se passa em 1823, no século XIX. Nesse oeste congelado, não haviam leis, nem moral ou ética. Era o puro instinto da sobrevivência. O dinamismo da ação é ótimo aqui – aliás, é até melhor que no filme. Glass tem encontros com diversos animais selvagens, tem que caçar para saciar sua fome, dar um jeito nos seus ferimentos infeccionados, manter a sanidade, alimentar a sede da vingança, encontrar o caminho de volta para algum forte, fugir de indígenas hostis como os arikaras, sioux ou os blackfeet, além de se abrigar contra nevascas duras.

Nessa esfera visceral, Punke se sai muitíssimo bem. As palavras do livro são cruas e bem gráficas – ótima competência para a construção visual da narrativa. Porém, no que se trata do drama humano, acredito que o autor falha. Na primeira parte, nada é de fato grave. Como se trata do começo do livro, é muito interessante aprender sobre esse período histórico, da sociedade da época, da noção de justiça de fronteira, do modo de vida daquelas pessoas e seus instrumentos de caça um tanto rudimentares.

Até mesmo é legal conhecer melhor diversos personagens que ganham um tratamento mais simplório no filme. Punke faz questão de elaborar o backstory de ao menos quatro dos personagens principais. Conhecemos melhor Fitzgerald e seu vício em jogos de azar; Jim Bridger com sua vontade em se tornar um grande explorador; do passado “ama;diçoado” de Capitão Henry e sua empreitada empreendedora e de Hugh Glass.

Como não poderia deixar de ser, Glass é quem recebe mais atenção nisso tudo. Porém, confesso que de todos os personagens, o passado dele foi o que menos me cativou – ainda que seja uma grande história cheia de aventura e que evoque paixão pela natureza. Ali, comecei a notar as deficiências de Punke na narrativa do livro.

Realmente quando o autor se dedica a desenvolver os personagens, seja pela falta de conflito ou pelo ritmo maçante dos acontecimentos, o livro torna-se extremamente enfadonho. O dinamismo visto outrora rapidamente some. Em pouquíssimas passagens onde Glass interage com outros personagens, me senti interessado pelo o que era descrito. As boas histórias estão ali. Geralmente quando Glass interage com índios: seja pacificamente ou durante uma das muitas perseguições nervosas.

O ritmo da leitura também é constantemente quebrado pela escolha do autor em não se centrar apenas em Glass. Toda vez que lemos o ponto de vista de Fitz, Henry ou Bridger, as páginas tornam-se mais lentas. No caso de Henry, a narrativa fica mais enfadonha por conta da repetição de fatos. Sempre o líder da expedição está procurando algum forte ou abandonando o mesmo.

Também na primeira parte, principalmente no ataque da ursa, ao mesmo tempo que o autor fascina pela descrição realista do ocorrido, ele força a barra com algumas “liberdades poéticas” que utiliza para tornar o conflito mais “artístico” ou profundo quando o ideal seria ater-se ao instinto. Afinal, não creio que Glass tenha olhado com “medo e fascinação” para o animal enquanto tentava manter o couro cabeludo preso a pele do escalpo.

Na segunda parte, o livro torna-se mais insosso. A ação fica menos constante e o interesse sobre os personagens vai, lentamente, diminuindo. Aqui, o autor aposta mais em relações homem/homem do que as interessantes homem/natureza. Talvez seja pelo teor mais chato dos diálogos banais que não exploram bem a tensão que deveria permear o livro. Também, a inserção de novos personagens se revela necessária – mesmo que sejam um gatilho para a ação. Porém, como dificilmente há a chance de simpatizar com eles, o resultado torna-se um tanto falho. E não são poucas as situações como essa.

A segunda parte diverge praticamente em tudo em relação ao filme. E também é um exercício de determinação. Acredito ser extremamente fácil abandonar o livro devido o constante desinteresse que surge diante do material e do clima tedioso. O autor também desiste de desenvolver melhor os personagens – tornam-se fantasmas monótonos do prometiam ser. A antecipação da vingança também esfria rapidamente. O que penso é que é fácil gostar bastante da primeira parte do livro. Ela é rápida e muito interessante. Já aqui, os capítulos custam a acabar.

Para piorar, o fim do livro é totalmente anti-climatico. Não consegue cumprir a premissa que era construída até então, além de trair seu marketing. Primeiro pelo estabelecimento para lá de preguiçoso em colocar Glass no encalço de Fitzgerald. Depois, pelo procedimento que o autor oferece à vingança. Como essa parte é completamente fictícia, a imaginação do autor poderia ser mais apurada oferecendo um final realmente memorável a sua obra e a lenda de Hugh Glass. O que é apresentado para nós é muito decepcionante.

Depois, quando ele revela que boa parte do livro vem de sua imaginação, a situação não melhora muito, já que é possível criar coisas realmente fantásticas com esse argumento. Também acredito que, às vezes, falta um pouco mais de contexto histórico a ser apresentado para o leitor, além de uma melhor diferenciação das tribos indígenas.

O Regresso é um livro muito. Começa explosivo com uma escrita inspirada, repleta de vida e situações muito interessantes. Porém, sua segunda parte e seu final absolutamente broxante frustram o potencial que história apresenta em seu início. Eu recomendaria apenas para os que viram o filme, se encantaram muito com a jornada de Hugh Glass e ficaram ávidos por mais daquele universo. Aqui é uma outra versão. Algumas passagens são melhores e mais aprofundadas do que o que é visto no filme, porém no que tange a segunda parte da obra e seu desfecho, acredito que o filme seja melhor. Enfim, um bom exercício de leitura e de pesquisa bibliográfica, mas creio que não será o livro de vingança e sobrevivência que marcará sua vida. Dizem que a versão de Frederick Manfred em seu Lord Grizzly é superior.

Crítica | O Império dos Sentidos

Tratar sexo no cinema desde sua concepção foi um enorme desafio. O primeiro beijo retratado na sétima arte é datado de 1895 com O Beijo protagonizado por May Irwin e John Rice. A comoção foi tanta que diversos jornais classificaram o curta como “repugnante, ofensivo, incômodo”. O sexo, de certa forma, até hoje permanece um assunto polêmico não escapando de ser classificado como tabu. Logo, no cinema, o caminho trilhado para tratar do erotismo e da sexualidade não foi simples. Mas assim como na história, gradualmente, o sexo passou a ser um assunto menos “assustador”.

Ao longo do século XX, tivemos obras que permitiram que o tema pudesse ser explorado no cinema abrindo caminho para o ápice do erotismo atingido por Império dos Sentidos. Já em 1929, com A Caixa de Pandora de Georg Pabst, o sexo atingiu novamente os cinemas. E assim foi com Marrocos, A um Passo da Eternidade, E Deus criou a Mulher, A Boneca de Carne, Os Amantes, O Silêncio, A Bela da Tarde e O Último Tango em Paris. Todas essas obras se destacaram em apresentar o sexo como motivador de suas narrativas, além de propor usos diferentes, todas muito corajosas para seu tempo.

Porém, assim que se pensa em sexo no cinema, o nome de O Império dos Sentidos vem à mente de muitos, mesmo que nunca tenham assistido ao filme. Dificilmente, você chegou até esse texto sem ter ao menos escutado falar sobre o filme de Oshima e suas diversas cenas de sexo explícito.

O filme aborda o acontecimento verídico que tornou o relacionamento amoroso de Kichizo Ishida e Sada Abe histórico. Em 1930, Sada trabalhava na hospedaria de Kichizo em busca de um trabalho digno e bom salário. Porém, Sada se apaixona pelo proprietário do hotel. Os dois acabam presos por uma forte paixão que revela desejos sexuais profundos. Conforme o namoro progride, ambos passam a trilhar caminhos cada vez mais perigosos dentro da exploração do sexo que flerta com a morte.

No caso de Império dos Sentidos, temos a sorte de ter a produção ligada da cabeça aos pés do idealizador. Nagisa Oshima dirige o filme e escreve o roteiro. Logo, as marcas do diretor estão presentes em todos os cantos do filme tornando a experiência de vê-lo, ainda mais deliciosa. Veja, Império é um filme que interage com você. Oshima tem um nível de cinismo e autoconsciência dentro de seu trabalho que chega a assustar. Propositalmente, é claro.

A proposta do filme é clara. Ele não perde tempo com floreios e muito dramalhão em cima da relação dos dois. Os personagens são iniciados dentro de um misto de sexo, sensualidade e violência que acompanha o filme inteiro. Logo, não há demora em apresentar a característica que torna essa obra tão polêmica e grandiosa na História: as inúmeras cenas de sexo explícito.

Oshima, no começo, trabalha o sexo a partir do voyeurismo de outras gueixas que espionam o casal ou até mesmo de Sada que vê pela primeira vez Kichi enquanto ele transa com sua esposa. Em todas as cenas que tangem o voyeur, a expressão surpresa aliada de desejo e repulsa é estampada nos rostos das personagens que espelham a exata reação do espectador. É incrível imaginar que desde 1976, Oshima consiga imprimir essas emoções em quem assiste o filme de modo infalível. O sexo, em primeiro momento, serve mesmo para nos chocar. Porém, nada é simples com Império dos Sentidos.

Existe a linha tênue que não permite classificar esse longa apenas como uma pornografia bem pensada. Primeiro, porque geralmente na pornografia a narrativa, quando existente, é o ponto de partida para a cena de sexo que é o cerne desse tipo de filmografia. Já no filme de Oshima, o sexo contribui única e exclusivamente para a narrativa, além de reforçar a mensagem do filme.

No roteiro, Oshima desenvolve os pontos importantes do roteiro com calma. Seu texto é inteligente. Ele infere o passado de Sada como prostituta através de seu relacionamento com algumas gueixas da hospedaria – tocando até mesmo na sugestão da homossexualidade. Depois, na sequência com o encontro com o mendigo – aliás, graças a Oshima, posso dizer que já vi um filme onde crianças jogam bolas de neve no pênis de um mendigo bêbado em 1930. Outras vezes, Kichizo ressalta que ela não é uma mulher “ordinária”. Para então assumir este lado da mulher durante os encontros que ela tem com o professor intelectual para sustentar os vícios do casal.

Enquanto trabalha com Sada apenas como voyeur, Oshida já apresenta a complexidade da personagem. Isso se dá pelas crises de ciúmes e possessão e pelos delírios assassinos que gradualmente ficam mais sombrios. Depois, quando, estranhamente, Oshida enfim começa o relacionamento amoroso dos dois protagonistas, o desenvolvimento é mais constante. Não acho orgânico dentro da narrativa essa “viagem” que os protagonistas fazem. Isso deixa todo o núcleo do casamento de Kichizo com a primeira esposa completamente deslocado e sem nexo, apesar de ser retomado em outro ponto chave do filme.

Apesar de boa parte do filme se passar confinada em quartinhos de hospedarias onde os protagonistas transam sem parar, Oshima não deixa que o longa vire uma besteirada repetitiva. A cada cena, Sada torna-se ainda mais insana e Kichizo, passa a se entregar completamente para a paixão. A ninfomania da personagem abre as portas para a infinidade de situações sexuais possíveis. Logo, os personagens interagem sempre com outros elementos a partir do sexo, sempre. O casal provoca orgias, ménages, experiências com comida, sexo com idosos para então chegar no ápice de flertar com asfixiofilia – asfixia erótica. Tudo isso afim para provar o amor que um tem pelo outro.

É genial como Oshima rapidamente tira a condição de Sada como voyeur para defini-la como exibicionista. Em diversas cenas, o casal transa com a presença de outros ao redor perdendo completamente o pudor, afinal, para eles, a condição sexual é tão intrínseca ao relacionamento que chega a ser natural. Tornando ainda a figura de Sada mais complexa, é curioso como ela se importa com a opinião dos outros inferindo, talvez, alguma passagem condenatória em seu passado por conta da prostituição enquanto Kichi não liga para as provocações. Oshima geralmente retrata as pessoas que estão ao redor do casal como recalcadas que logo ao menor convite para participar da paixão deles, prevaricam de seu preconceito e se lançam para o desejo.

Conforme os dois se aprisionam cada vez mais, fica claro que Sada gosta de ter poder sobre seu parceiro. A relação aparenta ficar destrutiva e fora de controle. Porém, ao mesmo tempo que Oshima traça o destino trágico dos personagens, ele começa também modela a beleza do amor dos dois. De todo o lirismo da confiança no parceiro, no amor puro cheio de malicia, na depressão de quando os dois não ficam juntos e na promessa de uma longa história de futuro amoroso quando os dois tem plena consciência que tudo aquilo levará à morte de um deles. Pode soar bizarríssimo ler isso, mas considero que Oshima tenha nos trazido uma das histórias mais bonitas de amor no cinema – por mais insana que ela pareça ser.

É um deleite assistir a Império dos Sentidos graças as composições belas de Oshima e da cinematografia estonteante. As emoções do casal sempre estão refletidas pela fotografia de Hideo Ito, tão delicada que se comporta como veludo por ser incrivelmente soft, difusa. O diretor sempre enquadra seguindo certa “tradição” do cinema japonês com enquadramentos que se assemelham com molduras, porém, nada tão elaborado quanto os trabalhos de Yasujiro Ozu. Também não deixa de ser irônico a plena maioria de planos estáticos em contraponto com o frenesi sexual do casal. Infelizmente, quando o diretor tenta mover a câmera, algumas coisas saem do controle evidenciando certa preguiça. Em três momentos do filme, durante uma panorâmica ou um travelling, o operador mexe a câmera com rispidez quebrando o movimento cinematográfico lento por natureza. Causa estranheza, é feio e é grave ter sido posto dentro do filme. A sorte é que Ôshima acerta tanto que esses erros técnicos são facilmente perdoados.

Também a audácia do homem em ser um dos primeiros da História do Cinema em apresentar em tela, dentro de um filme arthouse, um pênis ereto e cenas de felação explícita em contexto narrativo é algo a se parabenizar. Fora isso, ele deixa claro ao fugir do pudor oriental que é senso comum no Ocidente. Ôshima diz que a morte e o sexo são assuntos sempre relacionados na cultura japonesa.

O diretor expressa bem as emoções do casal com a fotografia e o design de produção do filme. Repare que na primeira cena que Sada e Kichi se separam, a iluminação imediatamente torna-se mais sombria em contraponto com os ambientes melhores iluminados de quando estão juntos.

Isso também se repete nas poucas cenas que se passam em externas. A fotografia é mais melancólica sempre acompanhada de forte chuva ou neve. As ruas são frias e desertas. Já na maioria das internas, com o casal confinado no quarto, a fotografia é aconchegante juntamente com o design de produção convidativo e organizado – porém, repare que conforme a relação dos dois abandona o campo saudável, o cenário passa a ficar caótico cheio de roupas e entulho espalhado.

Em outra cena, Ôshima coloca Kichizo a passear na rua. Durante a caminhada, o personagem encontra uma tropa do exército marchando para a direção oposta que ele percorre. O exército é a representação do início expansionista do Império Showa de Hirohito levando o ápice do nacionalismo com a Segunda Guerra Mundial. Como o personagem caminha na direção oposta, casa com a máxima do “faça amor, não faça guerra” muito presente nos anos 1970.

Outra simbologia visual, um pouco mais sutil, é a do escorpião tatuado no lóbulo da orelha de Sada. A personagem se comporta exatamente como o que representa a figura do aracnídeo. Ela é morte, sexo, dominação e luxúria. Ela nunca contraria a sua natureza. Também não há como negar a metáfora visual do robe antológica que Sada usa na última noite de núpcias dos dois: repleto do vermelho envolvente que pulsa sexo, sedução e violência. Ele erra na narração over bizarra ao fim do filme.

ambém não é justo não citar o trabalho difícil e intenso dos atores Tatsuya Fuji e Eiko Matsuda pelos papéis que marcaram suas vidas. Fuji consegue revelar traços deprimidos em Kichizo, além de lançar olhares plenos para Sada. Mesmo que Fuji seja excelente, Matsuda consegue brilhar ainda mais com Sada entre sua loucura e paixão. Pela compentencia de Eiko, ela não passa pare em deixar Sada uma personagem completamente caricatural e tosca. É um trabalho que ficou marcado na história.

O Império dos Sentidos é um dos filmes obrigatórios para se ver antes de morrer. É uma obra que necessita de um espectador completamente despido de preconceito para ser plenamente apreciada. Com poucos erros, Ôshima construiu um dos melhores filmes do cinema. Dentro de sua loucura a dois, temos uma fascinante história de amor.

Uma obra de arte atemporal. Assim como o sexo.

Crítica | O Regresso

Todo filme em si é uma experiência multissensorial, afinal vemos e ouvimos. Entretanto, existem outros que ultrapassam essa barreira primária dos sentidos. Obras que nos atingem de modo tão profundo que parecem tocar nosso espírito. Nos levam a reflexões intensas sobre o material apresentado pelo cineasta. Seja Solaris, Além da Linha Vermelha, 2001 ou Melancolia.

Em O Regresso, Alejandro González Iñarritu tenta alçar seu filme nesse status de experiência transcendental. Como em praticamente todas essas obras voltadas para esse nicho de reflexão, O Regresso é um filme que divide opiniões, em sua maioria, entre ame ou odeie graças à sua subjetividade. Por sorte, fiquei no meio termo desses opostos, mas também não tive a catarse tão almejada pelo cineasta.

Aqui, Iñarritu traz mais uma adaptação da história do lendário Hugh Glass. Por volta de 1820, Glass e seu filho mestiço, Hawk, trabalham para a Companhia de Peles Montanhas Rochosas. Durante uma expedição nos arredores do rio Missouri para coletar peles de animais selvagens, Hugh é atacado por uma ursa parda. No combate, ele é dilacerado vivo, mastigado, esmagado, quebrado, rasgado, verdadeiramente trucidado. Porém, por um milagre, Glass sobrevive.

Após ser tratado, o líder da expedição, capitão Henry, oferece cem dólares a cada homem que escolher ficar com Glass até sua morte para que o resto da equipe possa seguir viagem. Hawk, Jim Bridger e o problemático Fitzgerald se oferecem para ficar ao lado do homem. Porém, em poucos dias, todos o abandonam no ermo selvagem. Com seu ódio e fúria, Glass jura vingança dos homens que roubaram seus pertences e o deixaram para morrer.

Por incrível que pareça, não há muito o que comentar sobre o roteiro de Iñarritu e da improvável colaboração de Mark Smith. A história é realmente simples durante a jornada de Hugh Glass rumo à sua almejada vingança. O conflito principal se dá com o homem vs. a natureza. Na sobrevivência diante diversas adversidades. A selvageria. A perseverança.

O roteirista aposta muito no primeiro ato do filme antes de cair no grande marasmo após o abandono de Hugh Glass. Nessa primeira hora, Iñarritu se preocupa em estabelecer a ação fenomenal do filme, além de apresentar melhor os personagens e definir o papel de cada um na trama – algo que lentamente é desconstruído. Com praticamente todos os personagens, ele opta por não tomar reflexões demasiadamente profundas. A situação que cada um deles se encontra os torna complexos sem a necessidade de muitas linhas de diálogo – aliás, estes são mínimos. Me incomoda um pouco o fato de ele não tentar desenvolvê-los depois do primeiro ato. Logo, os personagens permanecem estacionados em somente um conflito. O líder da expedição, Henry, e Jim Bridger, são os que mais sofrem com a escolha do diretor. Já a relação entre Glass e Hawk também não se torna grandes coisas, apesar do diretor tentar, através de flashbacks, apresentar uma inversão de papeis entre pai e filho dentro do passado dos dois. Na prática, sem floreios, Hawk serve apenas como um intensificador de conflito – seja do preconceito ou com a obsessão pela vingança.

Através de alguns flashbacks¸ Iñarritu cria o passado “misterioso” do protagonista. Como a maioria deles se dão em sonhos ou delírios, nada é objetivo de fato. Neles, há a presença dos índios Pawnee – Hawk, seu filho, vem do namoro de Glass com uma índia. No filme, esse núcleo dos índios é ressaltado em uma subtrama. Os Arikaras servem também como um ponto de antagonismo entre os exploradores no começo do longa, mas como disse, Iñarritu não gosta de trabalhar com coisas demasiadamente simples. Ou seja, o que os Arikaras representam no longa é lentamente transformado.

Nessa subtrama, os índios partem em busca de Powaqa, a filha desaparecida de um ancião. Com isso, o diretor também explora o comércio de escambo dos índios com um grupo de franceses. Apesar de encaixar bem no contexto do filme e no desenrolar dos eventos, essas narrativas que concentram tais grupos tornam o filme arrastado e raramente trazem o impacto esperado. Ainda, com essa interação, o diretor sacrifica a lógica interna da jornada de busca dos Arikaras e também, infelizmente, perde a chance de construir um longa com um dos roteiros melhores amarrados que eu já tenha visto.

Sabendo que seu roteiro não é extraordinário – passa longe disso, Iñarritu aposta sua magia no campo visual e sonoro do filme.

Não tenham dúvidas, O Regresso é um dos filmes mais belos já feitos na história dessa arte. Fica ao lado de clássicos como Lawrence da Arábia, ...E o Vento Levou, 2001, Blade Runner, Amor Além da Vida, ou do contemporâneo, Árvore da Vida.

O diretor já começa com os pés na porta. Os trinta minutos iniciais são absolutamente excelentes. São cenas que provavelmente nós nunca tenhamos visto nessa escala de brilhantismo técnico seja na encenação, na fotografia e na própria direção. A razão disso é o emprego da técnica que Iñarritu vem desenvolvendo desde Birdman – de sua marca autoral.

A maioria das cenas são realizadas em planos longos sendo alguns deles planos-sequência apresentados com o auxílio de steadicam ou de gruas. Nas duas cenas mais complexas do longa – o ataque dos Arikaras e do urso – o trabalho de encenação é perfeito. Elas têm o tempo necessário e chocam como devem chocar. Iñarritu sustenta muito do filme na base da violência – um campo que raramente dá errado na arte. Por exemplo, na mais violenta delas, na sequencia onde Glass luta com a ursa, nós sentimos o peso do animal, a respiração vinda de seu hálito podre. Sentimos a carne sendo dilacerada, o quebrar dos ossos de Glass. É aterrorizante. Iñarritu sabe bem como incomodar sua plateia.

A proposta de Iñarritu e do diretor de fotografia, Emmanuel Lubezki – a caminho de seu terceiro Oscar consecutivo, é a mais clara possível: o realismo pelo realismo. Eis que assim surge uma das experiências mais audaciosas da cinematografia: gravar o longa inteiro apenas com luz natural. Então temos apenas o domínio do homem sobre a câmera e a técnica cinematográfica. Algumas das cenas do filme foram gravadas com a nova Arri 65 que oferece um estupendo sensor de 65mm. Ou seja, maior amplitude de imagem e melhor recepção de luz no sensor. Esse fator foi um dos mais importantes para tornar a fotografia de O Regresso em algo tão sublime.

Por ser um longa centrado no inverno, pode-se pensar que há uma mesmice visual vinda da monotonia do branco, mas na verdade ocorre o contrário. Sempre há bons contrastes que tornam a imagem rica mesmo que a foto opte por tons mais frios. O que de fato é belo é a incidência da luz natural nos atores, sempre delicada por conta do clima nublado que difunde a luz pelas florestas, montanhas e rios. Exatamente por esse motivo, raramente temos alguma cena noturna no longa. Quando ela existe, se dá em períodos muito particulares do dia seja no lusco-fusco ou na aurora acompanhadas de enormes fogueiras para iluminar o primeiro plano – nessas fogueiras, Lubezki teve que usar iluminação artificial, pois iluminar apenas com fogo é uma tarefa dificílima, acredite.

Fora a belíssima fotografia, Iñarritu aposta, e muito, no campo da simbologia visual. Algumas funcionam, outras não, mas existe uma que ele insiste no longa inteiro quase duvidando da inteligência do espectador. Por diversas vezes o diretor nos mostra as copas da floresta de pinheiros em contra plongée simbolizando que Glass é uma árvore de raízes fortes por suportar tanta dor física e psicológica. Ele até insere duas vezes uma narração over que entrega o sentido da simbologia. Admito que isso me incomodou bastante, pois além de não ser sutil, alonga ainda mais um filme que peca no ritmo em sua segunda metade.

Aliás, há muito dessa verve inspirada em Terrence Malick. Não só pelo enquadramento das copas ser exatamente igual ao apresentado em Árvore da Vida – também fotografado por Lubezki, mas por essas diversas tentativas de Iñarritu tentar dizer muito com as imagens oníricas dos flashbacks ou na contemplação intensa que segue no segundo ato do filme apresentadas por meio de uma infinidade de soberbos establishing shots.

No melhor do trabalho da direção muito competente de Iñarritu, vem uma reflexão sobre o papel da câmera no filme. Veja, geralmente no cinema, a câmera é o ponto de vista voyer do espectador, mas aqui, o diretor oferece algo genuinamente brilhante que foge disso. Ele pega o conceito de câmera invisível de Hollywood e o subverte. As pistas são apresentadas diversas vezes no longa. Repare como o aparato cinematográfico é explicitado por tantas vezes: seja num raccord visual absolutamente fantástico envolvendo o embaçar da objetiva para então se transformar em uma nuvem gigantesca que engole uma montanha, pelos intensos lens flares, na terra jogada ou nos respingos de água e sangue que se espatifam nas grandes angulares de Lubezki enquanto faz a câmera se mover com tanta graciosidade na ação apresentada em tela.

No caso desse filme, a câmera é uma presença física. Tão personagem como todos os outros ali. Nós, espectadores, acompanhamos fisicamente a jornada de Glass em sua odisseia. Logo, por esse motivo, a técnica dos longos planos torna-se mais eficiente por prezar o realismo. Toda essa questão da materialidade da câmera enquanto personagem é explicitada no último plano do filme.

O realismo do filme não se limita apenas ao som, a fotografia e as propostas bem trabalhadas da direção. O elenco de O Regresso explora algo que raramente acontece nas produções cinematográficas: a transcendência da atuação para a realidade. Como o filme foi rodado inteiramente em locações, os atores passaram todo o desconforto possível para encarnar esses personagens brutos que viviam na natureza selvagem.

Dentre o elenco inteiro, dois se destacam: Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. DiCaprio torna Glass essa figura sofrida no longa inteiro. Nós sentimos o frio que ele realmente sentiu na filmagem, sentimos a fome quando ele come gravetos e cascas de árvore para manter-se vivo, tememos a hipotermia ou o congelamento de peças de roupa após uma fuga perigosa no rio Missouri, sentimos a dor lancinante durante o ataque do urso. Tudo isso para mostrar a competência que DiCaprio teve ao representar isso em tela.

Ironicamente, acostumado a tantos papéis verborrágicos, DiCaprio, devido as circunstancias do estado de seu personagem, é obrigado a centrar muito de sua atuação no físico e na potência de seu olhar, além de todas as outras polêmicas divulgadas incessantemente pela mídia como comer e vomitar pedaços crus de fígado de bisão. Boa parte do segundo ato, o personagem é obrigado a se arrastar por centenas de metros e se expressar com grunhidos – algo que sabemos que DiCaprio é mestre por conta da melhor cena de O Lobo de Wall Street.

Para enfatizar bem as expressões faciais de DiCaprio, Iñarritu e Lubezki bolaram o uso um tanto inusitado do tilt focus. Repare que em algumas cenas, como na do ataque da ursa, a câmera foca apenas no rosto do ator, em grande proximidade – para se ter ideia, durante algumas cenas, o operador de câmera aproximava a objetiva apenas a dez centímetros do rosto dele – e todo o cenário que há em volta torna-se confuso, convergindo o centro da ação somente para o rosto de Leonardo. Eis a função do tilt focus, centrar ainda mais a atenção do espectador no ator.

Por mais que seja um trabalho excelente visto as limitações do personagem e de seu solilóquio, acredito que DiCaprio levará o Oscar por conta do alto padrão que ele vem apresentando em diversos outros filmes. Será um prêmio de reconhecimento pelo conjunto da obra.

Já Tom Hardy merece tanto a estatueta quanto DiCaprio. Ele complementa o personagem de forma assustadora como se tivesse nascido para o papel. Fitzgerald não é o típico antagonista que é naturalmente malvado. Acredito que Fitzgerald seja um dos melhores personagens que vimos em um filme no ano passado. Pela atuação intensa de Hardy, vemos que ele não gosta de realizar suas ações antagônicas. Ele avisa muitas vezes antes de avançar para o ataque, além de se provar um homem justo durante o conflito que ele tem com Bridger. Fora isso, vemos que ele só age negativamente quando realmente se sente encurralado. Fora que é um personagem frustrado e recalcado com Glass por não assumir o protagonismo que almeja dentro do grupo. Nisso, Hardy traz novamente seus olhares tão psicóticos e alucinadamente profundos característicos de suas atuações. No fim, graças ao carisma de Hardy, carregado pelo competente sotaque texano, Fitzgerald torna-se um personagem muito mais complexo que Hugh Glass – inclusive graças a um ótimo monólogo sobre Deus.

Fora Hardy e DiCaprio, temos performances muito boas de Domhnall Gleeson e Will Poulter que encarnam os melancólicos Andrew Henry e Jim Bridger.

O Regresso é o retrato da selvageria por Alejandro Iñarritu que prova a cada obra ser um diretor extremamente eficiente. É um filme muito subjetivo que certamente dividirá opiniões. Agora, lhes peço duas coisas: vejam esse filme na maior tela possível para contemplar o trabalho divino da cinematografia de Lubezki e comprem a ideia da sobrevivência. Se não colaborarem com a suspensão da descrença sobre o fato de Glass sobreviver a tantos infortúnios quase a ponto de se tornar um Chuck Norris, esqueça, o filme certamente terá morrido para você. Além disso, há o “problema” da inconstância do ritmo da ação do longa que pode lhe cansar e da aparente simplicidade do roteiro. Lembre-se que é um trabalho subjetivo, um exercício de contemplação que tenta provocar uma experiência cinematográfica impactante em você. Não se trata de cinema de entretenimento simples, mas sim do cinema de arte a la Terrence Malick um pouco mais apegado à narrativa.

Com este filme, Iñarritu não trabalha com contrastes simplistas. Ninguém é bom ou ruim. Iluminado ou desgraçado. Trata-se apenas da selvageria indomável da natureza do ser. Sobre o lado selvagem irracional inerente à nossa existência.

O Regresso (The Revenant, EUA - 2015)

Direção: Alejandro González Iñarritu

Roteiro: Alejandro González Iñarritu e Matt Smith, baseado na obra de Michael Punke

Elenco: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domnhall Gleeson, Forrest Goodluck, Lukas Haas, Grace Dove

Gênero: Drama

Duração: 156 min

https://www.youtube.com/watch?v=S4PpYv9n0ko

Crítica | Taxi Driver

1976 foi um dos anos mais ilustres da Nova Hollywood, movimento que fez os filmes mais corajosos e brilhantes durante os anos 1970. Entretanto, o bom momento não centrava apenas em Hollywood. O mundo estava empenhado em entregar ótimas obras. Para ver como esse ano foi tão sublime, estreias de longas imortais como Rocky, Rede de Intrigas, Todos os Homens do Presidente, Maratona da Morte, O Inquilino, O Império dos Sentidos, Feios, Sujos e Malvados, A Profecia e Carrie, A Estranha. Porém, acredito, que poucos desses excelentes filmes se aproximem do tamanho do fenômeno que se tornou Taxi Driver.

Nas noites frias e escuras de Nova Iorque, um taxista circula pelas entranhas da cidade. A melancolia o persegue acompanhada da repulsa que sente por todos à sua volta. Completamente sem perspectiva, Travis Bickle pretende assassinar um político a fim de mudar sua vida. Porém, um encontro inesperado com uma jovem prostituta muda seu destino amaldiçoado.

Para entender Taxi Driver como um todo, é preciso entender a vida pessoal naquele momento de Martin Scorsese e do roteirista Paul Schrader. Não é por mera conveniência narrativa que os dois criaram um dos melhores personagens de toda a cinematografia mundial. Há muito de Schrader e Scorsese – até mesmo de De Niro, no solitário Travis Bickle.

A relação de Taxi Driver com Scorsese é antiga. Ele implorava para dirigir o filme desde 1972 enquanto o roteiro estava nas mãos dos produtores que refletiam na melhor pessoa para dirigir tamanha obra densa que certamente seria um retumbante fracasso. Porém, a sina de Scorsese e forte. Com a recepção calorosa de Caminhos Perigosos e Alice Não Mora Mais Aqui, os produtores finalmente cederam pela pressão de Scorsese em dirigir o filme. Em 1974, enfim, um dos melhores filmes de todos os tempos, começava a ser produzido.

Durante a concepção do roteiro, Schrader pegou muito do seu íntimo e colocou no papel. Toda a melancolia, a fixação por armas, a tentativa de suicídio, a depressão, as noites passadas em claro por remédios, a alienação de Travis vem da vida conturbada de Schrader. Não é por menos que Scorsese tenha se identificado tanto com a desventura de Travis também. Em Los Angeles, Scorsese sentia-se sozinho, passava por um período muito complicado envolvido demais com cocaína e bebedeira. Estava se perdendo no típico descontrole pessoal, financeiro e psicológico que abocanhou muitos realizadores nessa época de ouro hollywoodiana – para se ter uma ideia, apenas De Palma, Spielberg e Lucas não caíram na armadilha das drogas e da fama nessa época. Esse período sombrio da vida de Scorsese só se encerraria após a conclusão de Touro Indomável quando quase morreu de overdose.

Nessa união tão intensa e apaixonada por se verem retratados na depressão de Travis, também entra De Niro. Mesmo com segredos melhores guardados, algo afetou De Niro. Ele cobrou um cachê ínfimo logo após ter recebido seu merecido Oscar em O Poderoso Chefão 2. Sua boa vontade com o projeto foi recompensada quando Scorsese tomou Touro Indomável para dirigir – era um roteiro que De Niro insistia com todas as suas forças para que o diretor pegasse para si desde 1974.

O roteiro de Schrader, talvez por ser tão pessoal, é algo impecável. Um dos acertos mais genuínos que podemos ter o privilégio de assistir. Entenda, eu não absolutamente nenhuma ressalva com Taxi Driver por mais chato e criterioso que eu seja. É uma das obras máximas da minha época favorita da História do Cinema. Não só a história que tem inspiração no assassinato dos Kennedy nos anos 1960, mas pela profundidade apresentada em Travis Bickle mesmo sendo um personagem contido sempre centrado em apenas um conflito: como ser relevante mesmo sendo um loser alienado? A magia de Taxi Driver vem muito do nosso não conhecimento sobre diversas coisas.

Nós nunca sabemos o passado de Travis, mesmo que praticamente o filme inteiro é contado através de seu ponto de vista, mas há a suspeita dele ser veterano da Guerra do Vietnã – principalmente por conta do moicano que ele adota no fim do longa. Pela própria natureza calada do protagonista, o pouco que sabemos vem através da narração over justificada pelo diário no qual ele aparentemente escreve em algumas passagens. Através dele e, também da direção impecável de Scorsese, descobrimos que o personagem é racista, tem ódio a prostitutas, além do desejo assassino em “limpar” as ruas de Nova Iorque. Enfim, a disseminação da mente doentia de Travis é realizada com competência. Exterminar a todos que ele julga inaptos a viver em sociedade.

Porém, com muita esperteza, Schrader não transforma Travis em um estúpido superficial que tem ódio do mundo. No cerne de dois conflitos, o protagonista passa a ter um vislumbre, um desejo de uma vida melhor. Ele sente vontade em mudar os rumos decadentes de seu cotidiano. Isso se dá quando ele se apaixona por uma gerente de campanha do político Palentine, Betsy. Para entender como o romance é completamente flácido desde o primeiro contato direto de Travis com Betsy, é preciso notar o grande trabalho de Scorsese na direção.

Repare que na cena que ocorre no encontro da cafeteria, Scorsese, quando toma o ponto de vista de Travis, sempre enquadra o campo que observa Betsy com o ombro de Travis emoldurando o enquadramento. Já quando tomamos o ponto de vista de Betsy para definir o contracampo da cena – este, observando Travis, ela nunca está incluída na moldura como referência. Isso indica como, na verdade, nunca os personagens possuem alguma ligação romântica sequer contradizendo completamente o discurso truncado de Travis em inferir uma conexão amorosa forte com a personagem. É uma ironia fantástica que já indica o quão cínico o filme se tornará em sua conclusão. O texto de Schrader, para definir o diálogo, é inteligente em sempre fazer Travis puxar vários assuntos, small talk, a fim de estabelecer a tentativa da conquista amorosa. Nesse primeiro instante, é muito lógico que aquele romance está fadado ao fracasso. Pior, a técnica de Scorsese é tão cruel com Travis que desiste do plano conjunto que unia os dois assim que o protagonista faz uma piada ruim para Betsy, mas o retoma para concluir a cena quando ela aceita sair para um segundo encontro onde novamente Schrader explicita uma característica definidora de Travis: a sua alienação.

Nesse interim entre um encontro e o outro, Schrader introduz pela primeira vez outra personagem fantástica inspirada em uma jovem prostituta que ele conheceu: Iris. A relação da menina com Travis foge completamente do convencional, pois sua presença no longa é intermitente: ela some e aparece justamente quando pensamos o que teria ocorrido com ela. Em todas as vezes que assisto Taxi Driver, isso acontece. Me pergunto onde está Iris para então ela surgir em suas primeiras cenas envolvidas em mistério. É uma cadência absolutamente perfeita como se fosse mágica. O roteirista sabe precisamente onde inserir os momentos corretos para retomar o arco de Iris. Como ficamos sempre centrados com Travis, os retornos com Iris são brevíssimos.

Nas sequencias destinas à apresentação do cotidiano e rotina de Travis, acertadamente Schrader não se preocupa em traçar histórias marcantes de passageiros, afinal essa nunca foi a proposta do filme. Na verdade, mais vemos Travis isolado em seu táxi durante as horas de trabalho. Porém, um encontro é vital para transformar o personagem de depressivo em psicopata.

Com o homem misterioso ansioso em matar sua mulher infiel – interpretado muitíssimo bem por Martin Scorsese por falta de opção, Schrader trabalha pela primeira vez com a descontinuação de um arco, além de reapresentar a subjetividade. No discurso do Homem, ele cita a Magnum 44. Para Travis, o modelo da arma permanece em sua mente, além de teor assassino da conversa. Não interessa ao protagonista se ele matou a mulher ou não. Só a violência permanece.

Algo que é recorrente no texto de Schrader é a solidão auto imposta do protagonista. Em diversos momentos-chave do longa, vemos ele flertando com a ideia de ter alguma companhia romântica – tudo muito sutilmente inserido em sequências noturnas que focam em slow motion, alguns casais e mulheres. Fora isso, há diversos encontros com outros taxistas que sempre tentam incluir Travis no papo. Nada é inferido no texto, mas pela câmera e da atuação monstruosa de De Niro, é possível detonar que o personagem acredita que não merece nenhum tipo de carinho. Ele se sente deslocado de todo o ambiente. É completamente sem perspectiva.

O segundo encontro de Travis com Betsy ao leva-la para ver um filme pornográfico explicita de vez sua alienação e isolamento imposto por si próprio. A partir daí, por conta desilusão amorosa, Schrader passa a investir no “plano” de Travis em assassinar Palantine. Nessa sequencias, vemos diversos rituais do protagonista. Seja nos treinamentos com as armas, na criação de engenhocas que revelam um talento esquecido do personagem e sessões de condicionamento físico – todas acompanhadas de narração over.

Nessas sequências há peças que tornam cinema em Cinema. Por exemplo, quando Travis aparentemente escreve uma carta para seus pais dizendo que está vivendo bem e vendo oportunidades boas para o futuro. Durante o discurso, somente imagens de Palantine aparecem em tela. A ideia fixa do assassinato persegue sua menta insana. As contradições marcam sempre esses discursos do diário apresentados nos rituais. Travis diz que precisa ficar saudável, mas se entope de remédios para ficar acordado, além de sua mente já estar comprometida. Ele flerta com sua autodestruição. No ápice de sua loucura, Travis conversa consigo mesmo no espelho.

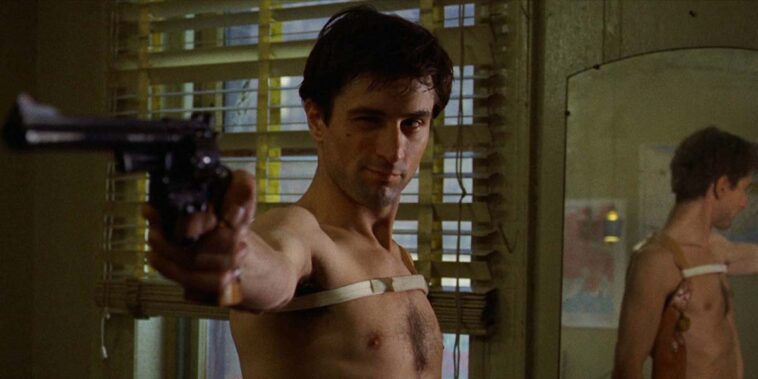

Trata-se, claro, da cena antológica que Robert De Niro improvisou em um dos ensaios. You talkin to me? No texto de Schrader, estava escrito apenas “Travis se encara no espelho e conversa sozinho”. Os olhares psicóticos e de fascinação de De Niro em sua performance assombrosa, revelam a sua relação amorosa platônico com as armas de fogo.

A elaboração textual de Taxi Driver é tão intrínseca à direção que julgo impossível separá-las uma da outra. Scorsese faz o texto de Schrader crescer assustadoramente com seus lances muito espertos de mise en scene que toma emprestado referencias que cercam o cinema noir de 1945 a 1955 até a nouvelle vague de Jean Luc Godard – algo tão forte em Taxi Driver que é impossível não notar o emprego de um enquadramento godariano como no caso do zoom in no copo com o tablete efervescente sugerindo, visualmente, a completa alienação e isolamento do personagem com todos ao seu redor.

Mesmo sendo um filme de ficção, Scorsese e Schrader conseguem quebrar a barreira disso o tornando em um documento histórico. A fotografia rude de Michael Chapman revela as avenidas sombrias de Manhattan, da nojeira das ruas repletas de sujeira, além de evidenciar a abundância de pornografia e prostituição. Em seu tom mais artístico, captura com desfoques diversas fontes de luz através de um vidro embaçado conferindo tonalidades psicodélicas e misteriosas para a cidade.

Um retrato porco para um Nova Iorque suja. Essas cenas que exibem a cidade não são encenadas. Aquilo ali é a Nova Iorque dos anos 1970 pré-loteamento da Disney e das políticas de segurança de Giuliani que alteraram completamente o cenário da cidade e da Times Square. Apesar da violência não ser apresentada nas ruas, ela vem diretamente do protagonista já em tom premonitório que sugeria os mais elevados índices de violência urbana da história dos EUA em Nova Iorque no fim dos anos 1970 e a década inteira de 1980. Ou seja, além de ser uma obra cinematográfica extremamente relevante, Taxi Driver é um documento antropológico de visão niilista.

Essa vibe de Godard se faz presente também pela liberdade que os produtores deram a Scorsese em realizar a obra. Sim isso, a Manhattan de Scorsese não se tornaria na Paris de Acossado. Para ilustrar a solidão de Travis, raramente ele o enquadra com outros personagens. Sem fugir da regra, quando ele é obrigado a interagir com outros, Schrader enche a cena com diálogos incômodos e pouco naturais. A fim de deixar essas cenas mais desconfortáveis, Scorsese as sustenta com poucos planos, às vezes resolvendo a cena com um plano apenas valorizando o realismo – isso ocorre quando Travis atira em Sport pela primeira vez.

Outras vezes, Scorsese quebra padrões da linguagem. Ele costuma abandonar Travis do enquadramento para focar outras coisas. Isso ocorre duas vezes, uma no começo do filme, na garagem dos táxis e outra quando ele liga para Betsy ao tentar uma segunda chance. Nesse momento da ligação, o diretor faz um trevelling para a direita enquadrando um corredor que dá para a rua. A simbologia é forte. O teor da conversa é patético então o diretor já adianta para a plateia do fracasso do protagonista que só tem a rua como companheira noturna. Não é sutil e pode causar estranhamento, mas é preciso interpretar bem Taxi Driver para ter a catarse cinematográfica – algo que raramente ocorre, mas aconteceu comigo com este filme.

Diversas vezes, Scorsese representa visualmente a paranoia de Travis e, também, seu racismo. Geralmente utilizando slow motions, Scorsese faz a câmera encarar Travis ao circundar sua figura. No contracampo, a câmera mostra quem o personagem encara: geralmente negro e prostitutas – nesse caso, o racismo é sugerido pelos olhares de De Niro. Aliás, o olhar é algo apresentado diversas vezes por enquadramentos sutis que focam nos retrovisores do carro em closes.

Já com Iris, o personagem fica mais solto e menos incomodado. Gosto de como Schrader faz ele ajudar uma prostituta pré-adolescente quebrando o preconceito com as mulheres do ramo. Só contribui mais em fazer Travis esta contradição ambulante durante o longa inteiro. Em Iris, novamente os dois trabalham com a subjetividade, a cruel ironia, além das metáforas visuais. Assim como com todos os personagens, Schrader oferece um backstory restrito para Iris – sabemos que ela fugiu de casa por ser infeliz com a família. Nisso, entra Travis em sua tentativa dúbia para salvar a vida da menina.

No início da conversa no café – o diálogo mais natural do filme inteiro, Iris usa um óculos verde. Enquanto usa esses óculos, a personagem defende ferrenhamente seu estilo de vida e o cafetão, não acredita que ele seja um assassino e recorre à astrologia para embasar seus argumentos (escapismo pelo horóscopo). Com a insistência de Travis no assunto, ela passa a ver que seu estilo de vida não é saudável – isso se dá através da ótima atuação de Foster. Então, na conclusão da cena, passa a usar óculos azuis. Nisso, é possível interpretar que a personagem sofreu algum grau de transformação, afinal, seu “olhar” foi alterado.

Imediatamente, Scorsese insere uma cena que não estava originalmente no roteiro. A única que não temos o ponto de vista de Travis – mesmo que ele esteja de tocaia fora do prédio. Pela primeira vez, vemos uma cena por outro prisma. Nela, observamos a interação do cafetão Sport com Iris à sós. A maioria do diálogo é improvisado e comprova como o encontro com Travis afetou o âmago de Iris. Ela confessa que não gosta do que faz para Sport, não se sente confortável com isso, porém a cena revela certa ternura e carinho de Iris com o cafetão – espécie de síndrome de Estocolmo. É inferido que ela possa estar apaixonada por ele. Já com Sport, é muito subjetivo denotar se há carinho genuíno pela menina ou se trata apenas de manipulação barata, afinal a palavra de um pedófilo, cafetão e traficante não é nada confiável.

Aliás, a ironia se faz presente no cenário do quarto onde Iris realiza os programas. É extremamente confortável, a fotografia ilumina de modo romântico e aconchegante e é organizado. Um ambiente agradável para um lugar onde acontecem eventos desagradáveis.

Essa cena que acompanhamos a relação Iris/Sport é extremamente necessária para tornar a catarse do clímax ainda mais obscura, ambígua e cínica. Com o fracasso da tentativa de assassinato ao político e ainda impregnado pela sede em matar, Travis se dirige ao sangrento fim do filme. O clímax é apressado e chocante como um assassinato de rua. Travis chega e mata todos que estão no lugar, menos Iris. Aí que a mensagem do filme brilha intensamente. Schrader faz as mesmas balas que matariam o político atingirem a carne dos pedófilos vindos do submundo. Travis “limpa” as ruas de Nova Iorque como disse que faria, mas isso não partiu de seu herói interno. Ele simplesmente mata pelo prazer, na ânsia de matar alguém, mas mata “corretamente”. Já com Iris, Schrader oferece uma carta enviada por seus pais agradecendo o “resgate” do taxista, porém, como boa parte da intepretação de Taxi Driver é subjetiva, não há como afirmar plenamente se Iris está plenamente feliz ao retornar para sua família.

Ai vem a ironia. Travis sobrevive, não é preso ou condenado pela ação. O anti-herói é alçado como herói. O doente psicopata é glorificado pela mídia sensacionalista. Nas ultimas cenas, Schrader e Scorsese apresentam um Travis mais “tranquilo” e normal. Agora ele conversa com seus amigos. Porém, em seu último lance genial de direção, Scorsese insere um zunido bizarro enquanto o taxista dirige pelas ruas igualmente sujas e inseguras. Frisando o retorno do olhar paranoico, Scorsese deixa claro que o protagonista matará novamente. É absolutamente brilhante. Algo tão genial quanto a representação visual da propagação do som do tiro que explode a mão do porteiro do puteiro. Ou na dilatação do clímax em slow motion fazendo a câmera explorar todo o banho de sangue acompanhada pela fotografia sépia que simula um visual de tabloide. Essa atmosfera toda do final é hitchcockiana, não apenas por ser decupada em triple take, mas também pela hipnose e da sugestão da violência que fora explícita momentos antes. E, claro, também pela música do compositor favorito do mestre do suspense: Bernard Herrmann.

Terminar um texto tão minucioso sem comentar a música de Herrmann seria uma completa vergonha. Herrmann morreu momentos após terminar a trilha musical do filme. Nunca teve a oportunidade de ver seu trabalho representado na tela, mas terminou sua impecável carreira com mais um arranjo de mestre. A música contribui, e muito, para tornar Taxi Driver nesse suspense noir. O que mais marca, com absoluta certeza, é a doce melodia de seu jazz memorável. Uma melodia sexy, formosa, púrpura, sensual e segura – um reflexo do que a figura de Betsy representa na mente Trevor. Faz sua mente insana trabalhar com tons melódios românticos e charmosos. Porém, trata-se de uma história sobre a psicopatia, a violência e a loucura. Tão logo, Herrmann oferece diversos temas que exploram isso, inclusive interrompendo a melodia comportada de seu jazz inferindo a força da doença de Travis. Temas sombrios, constantes que parecem perdidos, mas seguem em tom decrescente rumo a um futuro incerto. A pontuação da violência e da loucura sempre é modelada pelo rufar dos tambores marchantes e do tom onírico, quase letárgico, das harpas.

Na história, Taxi Driver revelou-se um sucesso de crítica e de público, mas sofreu bastante no Oscar. Isso se provou completamente irrelevante. O filme uma obra de arte atemporal. Nos afeta da mesma forma com a genialidade do texto caprichado de Paul Schrader e da direção acertada de Scorsese.

Crítica | O Quarto de Jack

A alegoria da caverna descrita por Platão no livro A República é uma das melhores lições fornecidas pela filosofia grega. O mito tem uma mensagem tão impactante sobre a percepção humana com o “real” que rapidamente as artes, principalmente o cinema, absorveram a essência da filosofia a apresentando de outras formas. Belíssímas obras foram montadas com base na alegoria do Platão: O Show de Truman, Pacto Sinistro, A Ilha do Medo, Sinedóque, Nova Iorque, Ex Machina, Dente Canino e Matrix, considerado até então o melhor filme a explorar a filosofia platônica.

Trabalhando também com base em Platão, O Quarto de Jack traz a história de uma mãe e seu filho. Ao contrário do cotidiano normal que deveria contemplar toda vida humana, Jack e Joy vivem confinados em um quarto. Para Jack, o mundo é o quarto, pois ele nunca conheceu o mundo externo. Seu mundo se limita apenas a pia, ao armário, a cama, a geladeira, a televisão e a claraboia que ilumina o diminuto aposento. Quando o garoto finalmente alcança os cinco anos de idade, Joy decide que é hora de escapar do confinamento.

Em uma ocasião pouco comum no cinema, a adaptação de O Quarto de Jack teve a sorte de ser escrita pela mesma autora do material original. Logo, todo o texto consegue ser fiel ao livro – um pouco menos detalhado. A roteirista desenvolve o filme sempre a partir do ponto de vista único de Jack. Seu talento em explorar situações complexas, traumas e temas sombrios transmitidos com tanta leveza é algo absolutamente exemplar. Ao contrário de filmes como Indomável Sonhadora que romantizam a figura do protagonista além da conta, Emma Donoghue faz Jack, de fato, uma criança normal.

O filme é contextualizado diversas vezes através de uma narração over, porém, ela não situa ou beira o didatismo. O uso é diferenciado voltado apenas para mostrar algo similar a um fluxo de consciência do personagem. Não há dúvidas, Jack é um protagonista encantador. Ele soa como uma criança e não como um adulto infantilizado. Jack faz birra, chora, tem momentos de egoísmo, nega a verdade, ou seja, em essência, ele não é perfeito e maravilhoso. Para mim, isso engrandeceu o personagem, pois é fácil romancear demais com papéis infantis transformando esses protagonistas mirins em poços de sabedoria apaixonada e idealista se limitando em serem criaturas insuportáveis.

Todas as raras vezes que ela romanceia Jack, tem propósito. Mostram os sentimentos do garoto em relação ao confinamento que são, em suma, positivos. Jack ama o seu quarto. Porém o brilho narrativo se dá com a exploração muito refinada de seu relacionamento com a mãe. Através desse dinamismo, conhecemos a rotina dos dois, da preocupação dela em criar um ambiente mais favorável ao garoto diante de uma realidade difícil. Nesse trabalho de rotina, Donogue toma bastante tempo para apresentar o motivo do confinamento. O mistério ronda o início do filme e, obviamente, nos cativa. Isso inclui, até mesmo, algumas ações que os dois fazem em sua rotina que tem pouco sentido do momento, mas que, após a reflexão da revelação do aprisionamento, encaixam com perfeita naturalidade.

Não se engane pelo pôster, O Quarto de Jack trata sobre temas muito complicados e sombrios. Isso se torna claro no segundo ato do longa quando enfim a verdade vem à tona. Descobrimos que Joy fora sequestrada e vive nesse desconforto por anos. Como o filme trabalha somente em cima do ponto de vista de Jack, a roteirista define com sutileza os horrores que Joy é obrigada a viver pelos abusos de Old Nick, o sequestrador. Também, pela mesma razão, ela abre mão da lógica em favor do lirismo. Logo, apesar da representação de Nick ser deveras interessante e complexa, acaba mal aproveitada – isso inclui o desfecho totalmente ilógico do arco da escapatória de Jack do quarto assim como na conclusão preguiçosa do destino do personagem.

Quando enfim ela passa a trabalhar na construção da fuga, passa a apresentar mais esse sentido mais filosófico da alegoria da caverna através de diálogos bem firmados com Joy tentando explicar como é o mundo para Jack que insiste na alienação. Isso resulta em um bom drama. Depois da fuga do garoto, fica claro que a roteirista aborda o seu texto entre a primeira parte centrada no confinamento e na segunda parte que explora o desdobramento de sua fuga, além do primeiro contato de Jack com o mundo.

Nesse segundo momento, o roteiro perde um pouco de sua tremenda força. Donoghue passa a investir nos contrastes entre Jack, encantado com o mundo, e Joy, desiludida. Enquanto um segue para um caminho mais apaixonado, a outra trilha para cantos obscuros e melancólicos. Isso também envolve o teor da memória que ambos têm do quarto onde passaram tantos anos. A interação passa a ser mais plural também, afinal outros personagens entram na história. Sutil como sempre, Donoghue constrói um novo Jack com características muito interessantes também. Propositalmente, Joy perde o brilho de outrora.

A roteirista passa a criar diversos conflitos entre Joy e outros personagens, mas vai abandonando todos progressivamente com pouca ou nenhuma conclusão. O mais absurdo desses casos concentra-se no dilema que o pai de Joy enfrenta com Jack. É algo muito profundo e que certamente renderia um drama incomum e corajoso, porém, ela desiste do conflito fazendo o personagem desaparecer.

Até mesmo durante um momento trivial da narrativa – na verdade o último conflito real e reviravolta impactante do filme, ela retoma o lirismo prejudicando a narrativa tornando o texto muito preguiçoso. A desculpa do longa se passar pelo ponto de vista de Jack permite esse tipo de descuido, mas ainda assim, não deixa de ser algo lamentável, afinal trata-se de um longa muito especial.

Assim como o texto de Donoghue, a direção de Lenny Abrahamson – diretor de Frank, é feita com sutileza. Seu andamento para o filme é praticamente perfeito. O cineasta não toma os holofotes para si, mas sim para o que está gravando. Na primeira parte do filme, Abrahamson, com uma decupagem muito sábia, não torna os enquadramentos do Quarto claustrofóbicos. Ele opta sempre em mostrar partes do aposento, nunca o enquadrando por completo com um mastershot por exemplo. Isso tem um propósito – não é somente o texto que toma o ponto de vista de Jack para si, a cinematografia também faz.

Como naquele momento, tudo o que o menino conhece é o quarto, o cineasta e o design de produção tornam o ambiente em algo agradável no limite do possível. Aliás, ele também colabora inserindo com esperteza uma claraboia no aposento auxiliando diretamente a fotografia sempre dessaturada, azulada e fria de Danny Cohen.

A vertente visual de Abrahamson vem diretamente do cenário indie então é inevitável que sua decupagem e mise en scene sejam típicas do nicho. Logo, temos diversas cenas elaboradas com poucos planos, pois o cineasta prefere apostar na mobilidade irrestrita e instável da câmera. Às vezes, trabalha com uma variação um tanto preguiçosa dos clássicos jump cuts. O diretor sabe bem o que faz, estabelece a atmosfera, por vezes monótona, com maestria com diversas sequencias em montagem para exibir a rotina de mãe e filho dentro do quarto. Na segunda parte, ainda trabalha com o confinamento, só que este centrado na casa dos avós de jack. A sua câmera não se torna expansiva mesmo depois da libertação dos dois.

O que mais achei interessante no trabalho de Abrahamson é essa abordagem do ponto de vista do garoto. É algo muito bem construído. Raramente ele abandona a sutileza dessa assinatura, mas quando o faz, é algo que contribui para a narrativa a fim de ilustrar o sentimento do personagem. Nisso, ele constrói a cena que julgo ser uma das mais poderosas que eu já tenha visto em minha vida – algo no nível da antológica sequência quando Forrest corre pela primeira vez se liberando das parafernalhas que lhes garantiam a sustentação.

Trata-se, obviamente, quando Jack consegue fugir do quarto. Ali, o diretor mostra um mundo borrado e desfocado em pequenos vislumbres subjetivos. Jack não compreende nada daquilo a ponto de não enxergar. Ainda com base nisso, ele apresenta outra grande sacada: a dilatação temporal. As cenas que decorrem desse pequeno arco da libertação do menino são extremamente angustiantes, pois elas são lentas e torturantes – ainda que tenham sentido tao belo e próprio. É um trabalho muito perspicaz de direção. Se tirasse somente esse trecho do filme lhe transformando em curta, eu não hesitaria em confiar cinco estrelas.

Ao fim, no que tange à imagem, Abrahamson nos apresenta pela primeira vez o verdadeiro tamanho do quarto com um sutil mastershot. O diretor também merece seus louros pelo magnifico trabalho com o elenco. Se uma das coisas que aprendi de fato na faculdade foi evitar trabalhar com crianças pela dificuldade exemplar em orientá-las, além de toda a burocracia para fazer a magia acontecer. Porém, o cinema de Abrahamson tira o melhor possível de Jacob Trembley, o garotinho que interpreta o pequeno Jack.

Seu trabalho é ímpar a ponto de até eclipsar a performance melancólica e triste de Brie Larson. O moleque acerta em tudo. Pega para si a realidade do personagem de modo assustador. Com Trembley, é fácil acreditar que Jack realmente nunca tenha visto o mundo antes pelos olhares assustados e acuados do ator. Há pontuações muito nítida em sua performance. No começo, ele apresenta a figura encantadora do menino inabalável e apaixonado pela vida mesmo que esta seja um tanto deprimente. Ele ama o Quarto. Porém, assim que escapa e passa a se recuperar do trauma oriundo do choque de realidades, Trembley desenvolve a mistura perfeita entre medo, aversão e fascinação por tudo aquilo que o cerca. Na última peça do longa, há um regresso a sua versão encantadora do primeiro momento, mas com diferenças muito sutis. É e não é o mesmo personagem, pois certa maturidade foi adquirida até o momento.

Lhes confesso, o Oscar deu uma baita colher de chá para Leonardo Di Caprio e seu Hugh Glass, pois se Trembley fosse sido indicado ao prêmio de Melhor Ator, o sonho de Di Caprio seria adiado mais uma vez. Uma esnobada cruel da Academia. Porém, há o mérito de terem reconhecido a performance muito boa de Brie Larson que provavelmente ganhará sua primeira estatueta. É um trabalho merecido, mas é uma pena que o longa não explore diversas facetas de Joy. Larson trabalha com variações de olhares cansados e tristes, além de ser igualmente capaz de tornar a dor de sua personagem em algo tão palpável.

O Quarto de Jack foi o filme que, disparadamente, mais me agradou nessa corrida de Melhor Filme do Oscar de 2016. O trabalho de mestre está em absolutamente todas as áreas desse longa. A direção é impecável com sua sensibilidade em deixar tantos horrores nas entrelinhas de uma grandiosa história de amor. O roteiro apresenta pontos fantásticos com a alegoria da caverna, além de ser essa explosão intensa de emoções apresentadas em diversas cenas. Apenas peca em desistir de focar conflitos tão importantes oferecendo um desfecho satisfatório. Até mesmo a trilha musical Stephen Rennicks nos oferece temas absolutamente memoráveis chegando a elevar cenas para um estado de pura arte. Prepare-se para a experiência emocional que este filme é.

É um longa que acerta muito em nos deixar virar parte de tudo aquilo em vez de apostar no convencional centrando a experiência apenas na observação da desgraça alheia, afinal não seria nada condizente com a mensagem do filme: o amor incondicional, altruísta, pleno, imortal e infinito.

Crítica | Horas Decisivas

Uma das melhores ocasiões que um crítico pode experimentar durante as cabines dedicadas à imprensa é a surpresa. Isso raramente ocorre e precisa de uma junção de fatores quase cósmicos para dar certo. Eu preciso estar de bom humor (algo raro), sem sono (mais raro ainda), não devo ter absolutamente nenhuma expectativa positiva com o longa e, claro, o filme tem que se provar como, no mínimo, algo capaz de prender a minha atenção. No dia da sessão de Horas Decisivas, tudo isso aconteceu. Um milagre da Disney, de fato. Não tenho a menor vergonha de admitir, eu gostei muito da experiência proporcionada por este longa.

O roteiro é inspirado no livro homônimo de Casey Sherman e Michael J. Tougias sobre a história real do então considerado resgate mais heroico da guarda costeira americana. Um feito que, desde 1952 até hoje, permanece intocado. Trata-se da missão suicida de Bernie Webber, integrante da guarda costeira, em encarar a tempestade perfeita para salvar diversos marinheiros que ficaram presos após seu navio tanque ser partido ao meio pelo mar revolto. Isso tudo, claro, sob temperaturas congelantes do inverno implacável de Massachusetts.

Por algum milagre, o roteiro de Horas Decisivas não decepciona mesmo sendo escrito a seis mãos. Ele cumpre o que promete: é uma boa história de aventura, superação das adversidades e romance presentes nos filmes atemporais da Disney. Ele começa de modo pouco convencional tomando tempo considerável de tela para enfim jogar a ação da catástrofe que atinge o navio tanque e, consequentemente, no resgate.

O primeiro núcleo narrativo concentra-se numa história de amor deliciosa, fofa e ingênua entre Bernie e sua namorada Miriam. O trio de roteiristas desenvolve bem a aura inocente do romance dos dois – algo tão puro e piegas como as histórias antigas de princesas das animações do estúdio. Há até mesmo uma fuga de clichês, pois eles centram uma inversão de papeis no que tange a proatividade da dinâmica do casal. Geralmente é Miriam quem toma as decisões difíceis, é mais segura de si e um pouco mais extrovertida. Um role model de girl power sem quebrar a verossimilhança com as limitações impostas ao papel feminino na cultura de 1950.

O segundo núcleo destina-se à tripulação sobrevivente do rompimento do navio. Aqui eles concentram a ação já que se trata de um jogo de vida ou morte que pode terminar em questão de poucas horas. Horas Decisivas. Além do drama circunstancial que já torna os personagens em algo mais do que boçais em um navio, o trio investe em drama humano com base em alguns dos coadjuvantes. Ray Sybert, o chefe de máquinas que é promovido a capitão, é o melhor desenvolvido nesses momentos de tensão ao saborear a responsabilidade em manter o navio flutuando pelo maior tempo possível.

Como se trata de um filme de circunstancia como Godzilla, Independence Day, No Coração do Mar, etc. realmente os personagens saem prejudicados, pois na hora que a ação surge, eles ficam definidos apenas em seus papeis funcionais na narrativa entre heróis e pseudo antagonistas. Não posso desmerecer os esforços dos roteiristas em tentar utilizar bem ou aprofundar outros personagens. Com Bernie, há sempre a forte sugestão de um trauma do passado oriundo de uma tragédia que ele se sente responsável – é funcional, pois motiva o heroísmo de Bernie, porém a conclusão disso é fraca e o arco não deixa de ser uma bela “encheção” de linguiça.

O interessante mesmo se dá com as muitas tentativas de Miriam em tentar contatar Bernie quando ele parte para o resgate dos marinheiros nas piores condições possíveis. Apesar da obstinação de Miriam em quebrar tabus ser legítima e interessante, há muitas cenas dedicadas a esse arco que logo se torna repetitivo. Também é uma pena que eles não tentem dar mais interações a Bernie. O nosso protagonista calado praticamente só interage com sua namorada. Com os amigos, chefes e colegas de trabalho, se limita a diálogos rasos e rápidos. Até mesmo nas cenas dedicadas à redenção do personagem ao se lançar na busca, não há a catarse poderosa com a confrontação de um colega que joga olhares condenatórios ao herói durante a tempestade. Também há núcleos que forçam conflitos jocosos que só servem para enervar o espectador como Miriam vs Daniel Cluff e Sybert vs Wallace.

Entretanto, mesmo com esses deslizes tão característicos dos disaster movies, Horas Decisivas tem um roteiro bem redondinho que amarra as principais pontas soltas de modo satisfatório. Muito da nossa empatia com os personagens vem graças à competência do elenco. As performances de destaque centram as atuações contidas de Chris Pine que confere a faceta tão ingênua e calma de Bernie provando sua versatilidade como ator, de Casey Affleck com o determinado Ray Sybert e da belíssima Holliday Grainger que oferece tanta vida para as explosões controladas da forte Miriam. Os três seguram o filme com muita segurança. Aliás, eles tornam-se protagonistas de seus arcos por conta da natureza interpolada do longa.

Mesmo com um roteiro bom, seria fácil tornar Horas Decisivas em um decisivo desastre com a direção errada, mas por muito tino cinematográfico a Disney/Buena Vista retomou a parceria com o Craig Gillespie (?). Para quem desconhece, ele é o responsável pelo remake de A Hora do Espanto – um longa do qual eu gosto muito. O desconhecido diretor surgiu, assim como Colin Trevorrow e Gareth Edwards, do cenário indie com A Garota Ideal, outro bom filme.

Não é à toa que Gillespie virou a escolha segura para uma ascensão orçamentária com longas mais desafiadores tecnicamente a cada nova obra. Ele de fato é um diretor que joga conforme as regras – play by the book. Sua técnica é impecável com noções muito clássicas de enquadramentos, sequenciamento visual de cenas de ação e do bom uso da cinematografia soft de Javier Aguirresarobe.