Review | Resident Evil 4 (2005)

"Resident Evil 4" passou por um processo de desenvolvimento extremamente complicado com direito a troca de diretor, ideias em estágio avançado, fases inteiras redesenhadas, história, perspectiva de câmera... No meio disso, ainda se deu o nascimento de outra franquia, "Devil May Cry". Shinji Mikami, o criador da franquia, acabou assumindo de vez o comando determinado a apostar longe da zona de segurança da série.

O resultado? O novo padrão para jogos em terceira pessoa a ser seguido pela indústria em jogos de ação em terceira pessoa.

Primeiramente, gostaria de apontar que, apesar do apelo emocional que o game tem sobre mim por ser o primeiro contato que tive com a franquia - o que me levou a correr atrás do início e seguir a cronologia normal da saga, irei me ater a análise imparcial quanto ao seu significado geral dentro da franquia.

O aspecto mais simples de se analisar trata-se da história. Leon Scott Kennedy, agora agente especial do governo americano, é encarregado de salvar a filha do Presidente, Ahsley Graham, raptada por uma seita, em uma zona rural da Espanha. A analogia simbólica dos inimigos que Leon enfrenta durante a jogatina, é clara. Os moradores possuídos pelo vírus Las Plagas representam fiéis cegos, o que ganha potência logo de início com o tocar de um sino e pelo cenário da trama. Até poderia render uma suposta crítica interessante se não fosse abordado de forma superficial, mas essa nunca foi a proposta da saga, não cabe a mim apontar erro aqui.

As viradas e andamento da trama são bem convencionais e previsíveis, assim como as idas e vindas de personagens secundários, principalmente com o subaproveitados Luis Sera, além disso não há um desenvolvimento de personagem crível para Leon, visto que ele não cresce e se eleva internamente com os eventos que passa. O trunfo é como o roteiro consegue amarrar de forma bem articulada os locais por onde Leon passa durante a campanha, sempre variados e com potenciais absurdos de oportunidades de desafios e estratégias de gameplay.

Entretanto - e aqui entro na área de análise mais controversa do jogo, que alguns preferem esquecer ou elaborar desculpas mirabolantes para defesa - a redefinição dos rumos da franquia a partir do segundo ato da campanha possui 2 falhas graves, uma dentro do contexto narrativo e outra no contexto da série.

A primeira trata-se de uma conveniência de roteiro, em meio a várias outras presentes na história, principalmente com o emburrecimento de Ashley acima do nível aceitável, em relação a Jack Krauser, antigo parceiro de Leon supostamente morto que aparece aqui somente para amarrar uma ponta simples do roteiro e concretizar uma divertida e extremamente bem coreografada luta de boss.

A segunda já é um pouco mais pesada e, talvez, mais complexa de se entender para alguns fãs mais aficionados. Perceba, o trabalho de construção de tensão e sensação de vulnerabilidade construídas no primeiro ato é excepcional, digno do mais sufocante survival horror, devido muito a ambientação, a trilha inquietante e grave, aos inimigos mais agressivos, às munições e sprays de vida escassos e ao fato do jogador não poder andar enquanto mira. Ou seja, por mais que o foco de câmera tenha mudado, a ação tenha recebido maior foco de gameplay do que nos anteriores com maior valorização do ataque com armas de fogo e desafios com hordas de inimigos, o clima estabelecido na primeira entrada da franquia ainda era sentido.

Porém, ao chegarmos na capela para resgatar Ashley e pelo que se segue depois, o foco muda e o restante dos atos não possui mais uma ligação com o primeiro. Não há uma conexão enquanto estabelecimento de proposta. O terror de sobrevivência se concretiza mais em relação de sugestão e puxando do primeiro ato os outros elementos que não são retirados (trilha, parte da ambientação e hordas agressivas), enquanto que o jogador não se sente mais vulnerável, não somente por, à essa altura, estar com a maleta particular cheia de munições e armas, mas por enfrentar inimigos que destoam demais dos costumeiros zumbis, com alguns deles, lá para o final, portando armaduras e armamento pesado e passar por trechos que colocam Leon como um herói de filme de ação realizando movimentos impossíveis em um corredor de lasers ou lutando contra um super mutante, quase abraçando de vez a galhofa, horas soando como uma paródia da série com ecos de "Metal Gear".

O responsável pelos jogos-equívocos que viriam depois ("Resident Evil 5 e 6") é, portanto, o conceito mal estabelecido de "Resident Evil 4" durante os atos, herdado, provavelmente, do complicado processo criativo. Logo, analisando pelo contexto estabelecido anteriormente na saga, "RE 4" peca por não saber conciliar sempre as novas ideias de mecânica com o que "RE" representava.

Mas digamos que eu utilize a ótica de análise que toda saga de jogos pode ser mutável e que esse é um dos casos em que o que veio antes não serve como base comparativa para julgamento. Então, "RE 4" é quase impecável? Não necessariamente, pois a estrutura dos atos ainda não iriam conversar uma com as outras. Entretanto, o problema da "alma" da franquia não existiria, facilitando o gosto de novatos que não se aventuraram pelas aventuras passadas.

Eu, pessoalmente, não gosto de utilizar essa ótica pelo simples motivo de coesão interna de uma linha de títulos de uma saga. Você gostaria de um tom "Batman v Superman" em um filme dos Vingadores depois de ter assistido "The Avengers - Os Vingadores"? Certamente que não... Eu também não iria gostar de uma "Liga da Justiça" com o tom quase pastelão de "Era de Ultron" e por aí vai...

Mas e a discrepância entre "Alien" e sua sequência, "Aliens"? Nesse caso, a franquia demonstrou-se mutável já em sua segunda entrada, auxiliada inclusive, pela visão criativa intensa de dois diferentes diretores e não depois de 3 apostas com títulos similares diferenciados somente pelo número posterior às letras. Consequentemente, considero o desvio de conduta da franquia sim, um defeito válido de ser apontado.

Entrando agora onde o jogo mais acerta, em sua nova concepção de mecânica com o foco de câmera atrás do protagonista e sobre seus ombros durante o uso da arma. A adição da mira a laser implementa maior profundidade ao apontar podendo apontar para diversas direções utilizando bem o espaço ampliado das áreas mais abertas. Como a inteligência dos inimigos também melhorou - com esquivas, comunicação entre o bando e ataques próximos, a elaboração de estratégias é necessária, obrigando o jogador a pensar em que local ou objeto do corpo ou ao lado do inimigo deve atirar ou se economiza e se arrisca com uma faca. A presença de QTEs durante um ataque próximo inimigo deixa tudo mais tenso e a maior interação com o ambiente também aumenta o leque de possibilidades com derrubadas de escadas e saltos por janelas.

Os recursos do jogador devem ser administrados no inventário em uma maleta com limitação de espaço, com compra e venda de itens através de um comerciante com visual peculiar que, por vezes, dá as caras em diversos trechos do jogo proferidos frases hoje já icônicas. Os gráficos também sofreram uma evolução brutal, com mais detalhes no cenário e em inimigos - pouco diversificados mas extremamente bem desenhados, como o camponês da serra elétrica - bem modelados mas não tanto quanto o protagonista, cuja técnica atinge o auge em sua roupa e corpo.

Os trechos de gameplay são bem diversificados e com level designs excelentes, dando a oportunidade ao jogador de enfrentar um monstro em uma lagoa, um gigante infectado, um mutante com compridos espinhos em sua superfície, se safar de um labirinto com cães e presenciar boss fights que variam de intensos combates corporais a um confronto com oponentes enormes em estágios avançados de mutação.

Em meio a um processo de desenvolvimento, contra todas as probabilidades, a Capcom mostra que fez o dever de casa ao criar um excelente jogo de terror em seu primeiro ato e um igualmente elogiável jogo de ação com elementos de terror do segundo para frente. Pena que a coesão interna não só do produto em si mas da franquia no geral foi sacrificada em prol da diversificação de gameplay dentro de uma ambiciosa campanha que, ao tentar sair da zona segura da série e agradar vários tipos de jogadores de uma vez, acaba abrindo espaço para o futuro desvirtuamento absoluto do foco e identidade primária iniciados com o fantástico primeiro game e estabelecidos de vez com a obra prima do segundo.

PS: A versão rejogada para a análise trata-se da versão remasterizada para PlayStation 4, esta que apenas recomendo para os novatos que nunca experimentaram o game em consoles passados, visto que as melhorias são mínimas e insignificantes para um veterano.

Resident Evil 4 (Biohazard 4, EUA/Japão - 2005)

Desenvolvedora: Capcom

Gênero: Survival Horror, Tiro em Terceira Pessoa

Plataformas: GameCube, Playstation 2, PlayStation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii, iOS, Android, Zeebo, Microsoft Windows.

Crítica | Armas Na Mesa

Existem algumas traduções de títulos de filmes que, mesmo sendo boas e condizentes com a obra, não possuem o mesmo poder de síntese visto no título original. Armas Na Mesa é uma dessas traduções. Embora aborde dois elementos importantes da história do filme, como a discussão sobre a questão do controle de armas e o embate de estratégias entre duas agências de lobby inimigas, é um título que não consegue atingir o centro da narrativa como o faz Miss Sloane. Pois, o filme é, acima de tudo, um profundo estudo de personagem. Além disso, o uso do pronome de tratamento "Miss" (senhorita) contém a sutileza de já indicar um dos componentes essenciais da personalidade da protagonista, cuja obsessão pela vitória a transformou numa mulher solitária que negligencia qualquer tipo de interação romântica ou social. Infelizmente, Armas Na Mesa é um título que ignora tudo isso.

No entanto, feita essa ressalva, vamos à trama do filme. Nela, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) trabalha para uma empresa de lobby mais aliada à direita política. Ao receber um convite para comandar uma equipe engajada em aprovar no Congresso uma lei que aumenta o controle sobre o porte de armas, ela enxerga na oportunidade um desafio inédito na carreira. Agora, trabalhando no outro lado do espectro político, Sloane fará de tudo para sair como a vencedora dessa batalha, mesmo que isso signifique sacrificar as relações pessoais e usar os outros como meras ferramentas estratégicas.

Escrito pelo estreante Jonathan Perera, o roteiro de Armas Na Mesa tem o mérito de abordar um assunto polêmico e que costuma polarizar as opiniões - o porte de armas - de uma maneira complexa e madura. O roteirista poderia facilmente adotar um dos lados e pesar a mão no moralismo barato e superficial, mas, ao invés disso, ele apresenta situações que mostram como tanto os argumentos contrários quantos os favoráveis possuem uma parcela de verdade e razão. Embora, ao longo da narrativa, o espectador tenha a impressão de que o filme está ao lado daqueles que defendem um maior controle sobre a venda de armas, na transição do segundo para o terceiro ato há um acontecimento que coloca o filme de cabeça para baixo, engrandecendo-o ao mostrar que o roteirista não teve medo de abordar o assunto de frente, expondo todas as suas contradições e complexidades.

Exibindo essa coragem também na hora de revelar os meandros da política, Perera oferece o mesmo tratamento imparcial aos discursos ideológicos. Ele faz questão de ressaltar como a realidade concreta das operações políticas pouco ou nada condizem com a idealização tão presente nesses discursos. Sejam conservadores, sejam liberais, os políticos quase nunca levam em consideração a sua visão de mundo no momento em que precisam tomar uma decisão. No fim, tudo o que importa são os apoios políticos e financeiros por detrás das leis e projetos. Ao término da narrativa, fica claro que quem comanda o país são os lobistas, que, trabalhando para os seus clientes, "compram", legal ou ilegalmente, os políticos para que ajam de acordo com os seus interesses. Nesse sentido, a fotografia morna e sem vida de Sebastian Blenkov é perfeita para ilustrar a pobreza espiritual desse mundo.

Também acertando ao investir em diálogos rápidos e irônicos no estilo dos filmes e séries de televisão de Aaron Sorkin para dar urgência à narrativa (os cortes rápidos da montagem de Alexander Berner auxiliam o ritmo desses diálogos), Perere cria algumas das melhores falas dos últimos anos. Como não ficar fascinado com frases como "Eu durmo contigo porque, às vezes, gosto de imaginar como seria a vida que sacrifiquei em prol da minha carreira"?! E como não rir fascinado com a parábola às avessas envolvendo o padre e a freira? Embora a velocidade com a qual a maioria das falas são ditas possa dar a sensação de que as interações são um pouco maquinais ou artificiais, os diálogos são tão inteligentes e sonoros que a reação mais comum será relevar essa aparente artificialidade pelo simples prazer de acompanhá-los e ouvi-los.

No entanto, é mesmo o cuidado com a construção da protagonista que faz Armas Na Mesa deixar de ser apenas um bom filme para se tornar uma obra memorável. Aceitando ir trabalhar numa agência menor não por ser uma defensora voraz da causa (embora ela seja a favor do controle de armas), mas sim pela dificuldade do desafio, Elizabeth Sloane se importa apenas com vencer, e, quanto mais obstáculos estiverem no caminho, mais prazerosa é a vitória. Inteligente, audaciosa e sempre com dois passos à frente dos adversários, ela não se importa de passar por cima dos outros para conseguir aquilo que deseja. Com roupas negras e os lábios e cabelos rubros, ela é, como a viúva negra, uma predadora insaciável e imparável.

No entanto, essa postura não a satisfaz completamente. Viciada em remédios, sofrendo de insônia e com uma vida social inexistente (suas relações sexuais são com um garoto de programa), ela sabe que o estilo de vida que leva é destrutivo, mas, ainda assim, continua se alimentando das vitórias nas batalhas travadas com os lobistas adversários. É só quando as decisões que toma começam a trazer consequências devastadoras àqueles que estão ao seu redor que ela passa a repensar nos seus princípios e a maneira como enxerga a vida. Simbolizada nas roupas brancas vestidas por ela em alguns momentos do filme, essa autoconsciência é perfeitamente trabalhada no julgamento no Senado ao qual ela é submetida, onde é obrigada a enfrentar os próprios demônios na busca pela redenção. Nessa escala quase épica em que a maldade e posterior bondade dela é trabalhada, a personagem vai ganhando contornos shakespearianos (fica fácil entender por que John Madden, diretor também de Shakespeare Apaixonado, exibe tanta destreza neste filme) que a transformam aos poucos numa daquelas personagens maiores que a vida. E o fato de que não é fornecida nenhuma informação sobre o seu passado serve para aumentar ainda mais a qualidade do trabalho realizado por Perere.

Pecando apenas nos últimos minutos (o plot twist final é forçado e muito idealizado) e com uma atuação soberba de Jessica Chastain, Armas Na Mesa é um filme difícil, denso, mas altamente recompensador. Aborda assuntos espinhosos de uma maneira complexa, não procura defender nenhuma ideologia e é protagonizado por uma personagem extremamente rica e profunda. Quem dera todos os filmes políticos fossem assim...

Armas Na Mesa (Miss Sloane 2017 – Estados Unidos, França)

Diretor: John Madden

Roteiro: Jonathan Perere

Elenco: Jessica Chastain, Mark Strong, John Lithgow, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Sam Waterston

Gênero: Thriller, Drama

Duração: 132 minutos

Crítica | Paraíso

Os conflitos da exposição do chamado irrepresentável parecem não ter fim. E não terão nunca provavelmente. Nem espero que tenham, porque isso implicaria uma obnubilação da memória histórica, ou mesmo uma perda do senso crítico. Uma matéria que se estende desde a violência banalizada dos noticiários, da circulação patológica de pixels, até a intransponível desumanidade da guerra. De fato, é assunto que sempre ganha a atenção, especialmente no último caso. Ainda que as obras não tenham intenções de espetáculo, é muito fácil não escorregar nessa categoria. Vide O Filho de Saul, cinema de potência que fica só na pretensão. O que esse, no entanto, pecava em dramaturgia, Paraíso, do russo Andrei Konchalovsky, tenta suprir com sua abordagem.

O grande destaque do filme em relação a outras produções do gênero é as figuras que acompanha. Acompanhamos Olga (Yuliya Vysotskaya), uma aristocrata russa que fazia parte da Resistência e foi presa por ter escondido duas crianças judias. Ela é encaminhada para o delegado francês Jules (hilippe Duqesne), auxiliar da Gestapo na França ocupado pelo nazismo. A aristocrata quase chega a concretizar um relacionamento escuso com o policial para ganhar sua liberdade, mas algo dá errado e ela acaba prisioneira em um campo de concentração. É lá que ela vai encontrar um jovem nobre alemão, que conhecera muitos anos atrás, Helmut (Christian Clauss), oficial da SS, enviado para o campo pelo próprio Himmler para investigar e punir a corrupção que assola esse campo. Enquanto acompanhamos os acontecimentos, acompanhamos relatos desses três personagens, sentados, olhando diretamente para a câmera, imitando um interrogatório em que só ouvimos as respostas – apesar das falas insinuarem que um questionador está presente.

Konchalovsky tem uma trajetória curiosa. Dirigiu Tango e Cash, com Sylvester Stallone e Kurt Russel, e outros blockbusters americanos de segundo escalão. Mas também é diretor de As Noites Brancas do Carteiro, filme diametralmente oposto aos do gênero supracitado. Em parceria com Elena Kiseleva, Konchalovsky montou um roteiro que flui, apesar de assumir um caráter um tanto episódico, e dos diálogos não serem os mais refinados. Caso das prolixas referências que querem justificar o título, que caem na boca de personagens principais e secundários sob diferentes formas – repetitivas, levando em conta que o filme já insinua suas intenções no final do primeiro terço do filme, e explicita nos segundos finais do longa. As referências saltam da Divina Comédia para o mundo puro sonhado pelos nazistas.

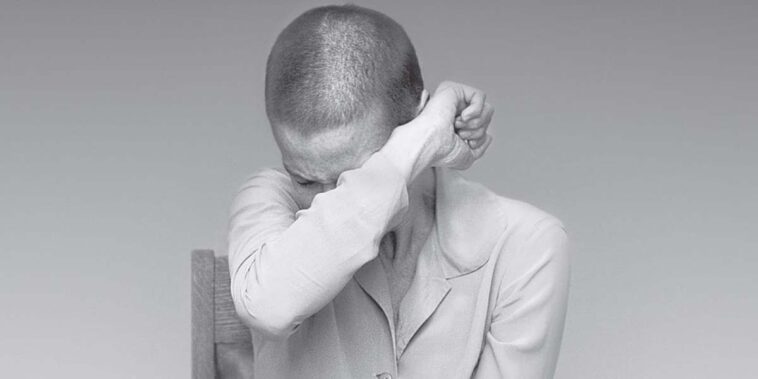

Ainda que com essas pretensões (somadas ainda à fotografia em preto e branco, bem contrastada e a razão de aspecto de 1.37:1, que incitam um aspecto claustrofóbico e são coerentes com o destino unívoco e amargo da História), o arco dos personagens não é prejudicado, há uma harmonia entre as partes. Os acontecimentos per se, intercalados com os depoimentos dos personagens, dão dinâmica à história. A conversa direta com a câmera é um momento de verdade, de libertação do mundo real em que cada personalidade se desnuda das pressões sócio-culturais que obrigavam os personagens a mentir. Olga, por exemplo, não tem longos cabelos nessas partes, e sim, imita Joana D’Arc e seu cabelo raspado, expondo todas os seus pensamentos para o espectador. Trata-se de um artifício que liga o espectador diretamente aos personagens, uma técnica mais clássica e segura do que a estética radicalmente pessoal de Filho de Saul, por exemplo. Sua retórica é inclusive ligada a ideias religiosas. A guerra, toda desenvolvida entre o embate entre o Inferno e o Paraíso, tem seu fim, pelo menos em uma perspectiva, nessas mesmas duas figuras. E o filme responde a essa lógica ao inserir e retratar seu Purgatório. Porém, quanto isso adiciona ao repertório crítico cinematográfico?

A mesma dúvida vale para as reflexões sobre a imagem, que não dão passos longos. Não que seja a intenção principal, é um subtexto deslocado, que depois de ser tão usado (as entrevistas têm jump-cuts e momentos em que a película finge se desfazer ligam-se às memórias de Helmut e Olga e às fotografias chocantes analisadas pelo oficial nazista), quer inspirar pensamentos que não se encaixam bem com a obra.

De pronto, é possível afirmar que Paraíso é uma ficção da Segunda Guerra que merece ser vista, e que busca, em convenções clássicas mais do que em experimentações linguísticas e imagéticas, um relato brutal dos acontecimentos, sem apelar para o melodrama. Suas fragilidades, ao menos, são bem mais sinceras do que a falta de novidade do “filme estrangeiro” que a Academia premiou ano passado.

Paraíso (Ray, 2016 - Rússia, Alemanha)

Direção: Andrei Konchalovsky

Roteiro: Elena Kiselava, Andrei Konchalovsky

Elenco: Yuliya Vysotskaya, Viktor Sukhorukov, Philippe Duquesne

Gênero: Drama

Duração: 130 minutos.

Crítica | Resident Evil 6: O Capítulo Final

Quando Paul W.S. Anderson fez o primeiro filme baseado na franquia de games Resident Evil em 2002 era uma produção simples com um orçamento generoso de US$ 35 milhões, mas fez um grande sucesso faturando o triplo. O problema é que a partir do terceiro filme, que não lembra em nada os jogos, a franquia se tornou qualquer coisa menos uma adaptação dos games da Capcom.

Quando Anderson voltou para a direção do quarto filme o objetivo era claro: fazer uma franquia ação descerebrada, cujo intuito era transformar Milla Jovovich em estrela de ação e o diretor mostrar que sabia utilizar tecnologia 3D, mas jogando o roteiro para o espaço. Pois bem, agora a franquia chega ao fim com esse novo filme.

O longa mostra a heroína Alice (Milla Jovovich) em um mundo devastado pelo T-Vírus que transformou todos os humanos em zumbis. A heroína é avisada pelo computador Red Queen (Eva Gabo Anderson) que a organização criadora do vírus, a maldosa Umbrella Corporation, criou um antivírus que pode acabar com a ameaça e que Alice tem menos de 72 horas para encontrá-lo antes que a humanidade seja extinta.

Como deu para perceber, a trama é idiota, na falta de uma palavra melhor para descrevê-la. Nenhum problema em filmes em que tem tramas bobas, desde que saibam disso e assumam as deficiências do seu texto. Resident Evil 6 até assume nos dois primeiros atos, o que vale não é o desenvolvimento de personagens, motivações e arcos dramáticos, mas sim a ação. É Alice mostrando que é a badass do momento e que consegue derrotar os zumbis em lutas corpo a corpo, sem medo de ser mordida.

O roteiro - que é assinado por Anderson – funciona mais como uma escaleta de eventos, principalmente quando os heróis invadem o complexo chamado de Colmeia. Nesses momentos é quase como se fosse um videogame mesmo, pois há os capangas, os monstros medianos, os cachorros zumbis e os monstros terríveis feitos a partir de experiências genéticas. Nesse sentido, o “roteiro” até funciona. Mas quando chega no terceiro ato, o filme fica risível.

Não dá para entender o que o diretor quis fazer no terceiro ato, parece que ele queria terminar a franquia dando plot twist que eram geniais na sua mente, mas são tão estúpidas e incoerentes que transformam o que estava uma boa diversão B em uma comédia involuntária. As situações e os diálogos que já eram ruins,pioram no final do filme. E são decisões que não batem com a própria mitologia criada pelos filmes. Esse terceiro ato desse Resident Evil vale por ser uma das coisas mais engraçadas que vi em vida.

Se Paul W.S. Anderson se mostra incapaz de criar uma história como roteirista, como diretor ele tenta fazer cenas fortes que misturam ação e terror. No primeiro quesito há momentos de inspiração, porque as sequências de ação são inventivas. O problema é que se nos filmes anteriores, o diretor fazia planos de luta longos e mais abertos – mostrando que sabe utilizar bem o 3D nesse sentido – nesse novo exemplar enche essas sequências com cortes rápidos e acelerando os frames e fica difícil entender o que está acontecendo em alguns momentos, mas sabe utilizar bem o espaço onde acontece a ação. Já como diretor de terror, Anderson se mostra um bom diretor de ação.

Se ocorrer algum susto é por conta de jump scares, porque Anderson não sabe preparar a atmosfera da cena e os sustos são muito previsíveis. Na tentativa de mostrar que o mundo é ameaçador, o diretor usa a mesma estratégia durante todo o filme: susto e cena de ação a cada vinte minutos. Em alguns momentos funcionam, mas acaba cansando o espectador depois de um tempo.

O que o diretor continua mostrando que sabe utilizar é a tecnologia 3D. Não em função de linguagem, pois exigir isso de um diretor tão limitado em um filme desses é ingenuidade. Anderson sabe aproveitar muito bem a profundidade de campo. As maiorias das cenas são em planos abertos que aumentam a imersão do espectador ao cenário, que é muito bem feito. E Anderson usa muito bem essa imersão nas sequências em slow motion, que dão uma identidade ao filme, mas só isso.

Mas e as atuações? Bom, se o roteiro é insistente, então pra que personagens? Não há personagens em Resident Evil 6, há atores dizendo falas e todos os personagens são desinteressantes, principalmente Alice. O que carrega é a presença física e o carisma de Milla Jovovich, porque a heroína é chata e unidimensional. E o resto do elenco só está ali para bater cartão, não merecem nem serem discutidos, pois os seus objetivos são carregar e portar armas.

O que mais pode se dizer de Resident Evil 6: O Capitulo Final? Simples: Nada. É um filme bobo de uma franquia que se alongou mais do que deveria, que mostrou ser completamente diferente do material original que cospe personagens para mostrar que é Resident Evil. Bom que acabou, pois é uma cinessérie que ninguém ficará com saudades, pelos menos dessa versão de Paul W.S. Anderson.

Resident Evil 6: O Capítulo Final (Resident Evil: The Final Chapter, 2017 - França, Canadá, Alemanha, Australia)

Diretor: Paul W.S. Anderson

Roteiro: Paul W.S. Anderson

Elenco: Milla Jovovich, Iain Glen, Ali Larter, Shawn Roberts, Eoin Macken, Fraser James

Gênero: Ação

Duração: 106 min.

Crítica | Beleza Oculta

Partir de uma premissa pertencente à uma literatura tão nociva quanto a de auto-ajuda é receita certa para um filme descartável. A menos que as intenções sejam de subverter essa lógica comercial e irreal e expor as angústias humanas de maneira criativa. Beleza Oculta, no entanto, não chega nem perto de receber essa classificação. Beleza Oculta não guarda nenhuma beleza, senão a do sonho mais alienado, que leva a sério os clichês da publicidade, suas imagens vazias, seu melodrama desalmado. O filme serviria mais se estivesse escondido da humanidade. Note que as ironias que acabo de traçar com o termo no título é exclusividade brasileira, visto que o nome original é Collateral Beauty (beleza colateral) – desígnio que, mesmo brega, liga-se de maneira bem clara com a ideia do filme de incitar uma reflexão íntima partindo de paralelismos.

Na primeira cena do filme, Howard (Will Smith) é um figurão na sua agência de publicidade, dá discursos motivadores para os funcionários, um exemplo de sucesso. Ele faz aquele clássico discurso que mistura piadinhas e mensagens “sérias”, e cita pela primeira vez o trio Amor, Tempo e Morte, como características inerentes à vida humana. Na cena seguinte, um bom tempo se passou, e Howard está mudado. Após a morte da filha, nunca mais foi o mesmo. Agora vive como um zumbi, não abre a boca, vai para a agência, monta castelinhos de dominó por dias e depois os derruba. É só um cadáver ambulante. E a empresa está perdendo clientes pela inação da personagem.

Incomodados com a situação do colega, um trio de colegas – Whit (Edward Norton), Claire (Kate Winslet) e Simon (Michael Peña) – contrata uma detetive particular para entender o cotidiano de Howard. Descobrem que ele envia regularmente cartas para o Amor, o Tempo e a Morte, como uma criança que escreve ao Papai Noel. Só que uma criança deprimida e perdida em um pesadelo da qual não consegue despertar: da própria superficialidade ignorante do universo propagandístico.

Qual não é a ideia “brilhante” desse trio de colegas, senão de, baseados em um antigo comercial de calmantes feito por um deles, de materializar, com atores, as entidades com que Howard tenta conversar. A ideia é fazer com que ele pense que só ele é capaz de ver essas entidades, que materializaram-se na dimensão humana apenas para falar com ele. E, como a regra de três precisa ser amarrada, obviamente cada um dos colegas de Howard se liga a cada uma dessas características de maneira óbvia. Algumas cenas, por exemplo, são tão ridículas em indicar esses paralelismos que parecem deslocadas, inconclusivas em si mesmas. Beleza Oculta trabalha suas ideias no ritmo de um slideshow publicitário estendido ad nauseam.

Num primeiro momento, pode-se encontrar nas intenções desses colegas algum pedaço de fraternidade, misturada, em menor escala, com interesse profissional. Afinal, a depressão de Howard está afetando o desenvolvimento da empresa. Porém, quando Brigitte (Helen Mirren), Amy (Keira Knightley) e Raffi (Jacob Latimore) vão interpretar seus papéis respectivos, as palavras de alento são só grandes clichês que tangenciam o tema da perda, do ciclo depressivo.

Na primeira tentativa, a personagem rejeita os conselhos das entidades, apesar de crer no aspecto alucinógeno dos encontros. Não satisfeitos com os resultados, o trio insiste nessa ideia de alimentar alguém destruído pelo sonho com mais sonho, com mais ilusão, até finalmente convencer o indivíduo de sua loucura. Porque a atividade não revela nada de terapêutico. Só consegue provar a si mesmo e para os seus espectadores que a depressão (apesar do estado de Howard nunca ser definido por essa palavra, mas no sentido de abarcar todas as dores do protagonista) pode ser curada ao, de tanto entupir uma mente de mensagens estúpidas, convencer no poder das atitudes e dos sonhos. Logo, nada que o cinema americano não faça todos os dias, seja em filmes de robôs gigantes, ou em histórias de superação. Só que Beleza Oculta é evidente e descarado demais até para se esconder sob a carapuça de um subtexto. Prefere antever o concreto (oh!, l’argent!) ao inflar o cartaz com celebridades bem firmadas no gosto popular.

Um típico longa onde ativa-se o piloto automático em todos os aspectos, com um diretor e roteirista que só fizeram isso por toda a carreira, e não possuem um pingo de criatividade, e nem os autoristas defensores de Paul W. S. Anderson, ou dos irmãos Farrelly são capazes de enxergar méritos cinematográficos. Cabe deixar de identificar nas telonas esse tipo de pesadelo como sonho molhado de lágrimas e de esperança.

Crítica | A Morte de Luís XIV

Quando se fala em Luís XIV, a primeira imagem que vem à mente é o retrato feito por Rigaud. Nele, o Rei Sol, que hoje pode parecer afeminado, era no século XVIII – com a sua meia-calça, os sapatos de salto de alto, a pose de bailarina e a negra peruca longa – um símbolo da masculinidade. A pintura imortalizou sua expansividade e o luxo das cortes francesas. O Luís XIV de Jean-Pierre Léaud choca pela decadência: um rei barrigudo, a peruca branca despenteada, a face com a maquiagem não para ressaltar a juventude, mas esconder a velhice. As pernas entrelaçadas, antes signos de pompa, agora descansam esticadas sobre a cama, gangrenadas. São duas imagens diferentes que trazem o ponto culminante do absolutismo, do monarca sobre-erguido e rodeado pela grande sociedade, pinçada segundo seu nível social. É essa morte, fruto de uma ascensão e ponto de derrocada, que interessa a Albert Serra.

As fontes desse e do seu filme anterior (História da Minha Morte, de 2013) guardam uma semelhança para além do título. São ambas histórias inspiradas em relatos memoriais. Nos seus dois primeiros filmes, o cineasta catalão optou por registrar à sua maneira personagens da literatura mundial (Don Quixote e Sancho Pança em Honra de Cavaleiro; e os três reis magos e a sagrada família em O Canto dos Pássaros). Já no longa de 2013, Serra uniu Conde Drácula e Casanova, pensando no personagem histórico a partir do seu Histoire de ma vie. Seu interesse por diários e memórias ressurge de forma ainda mais pura em A Morte de Luís XIV, com roteiro baseado, principalmente, nas Mémoires do duque de Saint-Simon.

A câmera de Serra tem uma preocupação especial em ambientes externos de observar o horizonte, e de como a imensidão do céu e da terra relacionam-se com os atores em cena. Os excessos do contraste foram reduzidos em História da Minha Morte, em que planos externos ganharam tanto destaque quanto os internos. Sendo assim, A Morte de Luís XIV surge como um ensaio que aposta plenamente na tensão em quatro paredes, numa busca pelo íntimo. Literalmente, porque, à parte de dois planos que mostram o mundo exterior, o filme se passa todo no quarto do rei moribundo. Um rei que mesmo apagado esteticamente, ainda é um Sol político, motor da superficial vivência da corte. Um retrato do rei jovem está pendurado numa das paredes do quarto, como um passado constantemente associado ao presente.

Na maioria do tempo, os médicos rodeiam o doente, procurando mil e uma soluções para salvar o monarca. Albert Serra, apesar do peso do lusco-fusco de suas imagens, carrega uma chave humorística sutil e fina, outrora bem manifestada nos três reis/patetas de O Canto dos Pássaros. Umas das primeiras cenas, em que Luís XIV está na cama enquanto algumas cortesãs requisitam sua companhia, é hilária. Assim como a cena em que o rei pede água numa taça de cristal. Os planos extensos, que contribuem para a contextualização e imersão na época, servem, sobretudo, como dispositivo deste alívio. São momentos raros e distantes na narrativa. O aspecto bonachão divide espaço com um tom cordial, presente nas pontas da Madame de Maintenon.

Mas, mesmo com boas ideias e uma concepção visual competente – lançando mão, mais uma vez, do baixo contraste luminoso, mas com cores fortes, destacando o rubro e o negro dos cenários contra a palidez das faces –, Albert Serra ainda não surpreende o bastante para entrar figurar em um escalão de grandes talentos. Junto com O Canto dos Pássaros, A Morte de Luís XIV é um dos melhores trabalhos do diretor. A contemplação faz mais sentido do que as sequências estéreis de História da Minha Morte, além dos acontecimentos ganharem real destaque.

Apesar de poucas ações, a presença de Jean-Pierre Léaud, pelo seu talento como ator e, sobretudo, por ser um grande ícone da Nouvelle Vague, magnetiza a projeção. Porque o que Serra costuma fazer é justamente inserir elipses a esmo, procurando poesia em momentos ociosos. Aqui o tempo ganha importância perante a impotência, a imobilidade do rei, seu embalsamamento. Como é tradição nos filmes do diretor, e de alguns outros colegas, como Lisandro Alonso, a música é empregada de forma minimalista, com apenas um único momento em que o som não-diegético explode em um tableaux para adquirir traços transcendentais.

Enfim, apesar do constante romantismo, os caminhos de Serra continuam óbvios e confiantes demais em si mesmos. A reverência se confunde com o ego do cineasta e de seus métodos, postos a prova só superficialmente. Não basta uma presença marcante conjugada analogicamente a um importante personagem histórico e uma mensagem irônica nos minutos finais para construir uma afirmação/indagação contundente sobre o cinema. Um público acostumado a esse tipo de cinema, que preza pela busca de outras funções para o meio cinematográfico, não tem dificuldade em antever os passos do diretor. Como um adolescente convicto de ter achado a sua fórmula artística particular, Albert Serra esquece da inocência que qualifica os grandes cineastas. E esquece que a distância entre o formulaico e o maquinal pode ser muito curta.

Crítica | Assassin's Creed: Renascença

A história da humanidade é um tanto quanto fascinante. Passando pela pré-história até aos dias de hoje, é um tanto curioso a evolução humana. Nesta linha do tempo aparentemente que se finda ao nosso presente, personalidades históricas carimbaram seus feitos, sangrentas batalhas épicas definiram o percurso de civilização, revoluções moldaram a política tal como conhecemos hoje. Nada disso é fruto da mente de um indivíduo, mas, sim, fatos que ocorreram neste pequeno planeta em que vivemos.

Neste sentido Assassin's Creed é uma franquia muito inteligente. Nos faz participar de importantes momentos, por vezes colocando o jogador como figura chave de algum acontecimento. Marcando os jogos eletrônicos, agora a franquia se expande para outras mídias, sendo uma delas a literatura. O resultado é formidável, mesmo com alguns "bugs" na narrativa.

Ezio Auditore é filho de um rico banqueiro em Florença, Itália. Jovem, se encontra em diversas aventuras com seu irmão, Mário. Correr sobre telhas, se envolver em brigas de rua com famílias rivais, etc. Seu pai, Giovanni Auditore, porém, não tinha uma situação muito adequada a vida dos filhos. Acusado de traição, é sentenciado à forca, dissolvendo toda a família. Nisso, Ezio vê-se pressionado ao amadurecimento, tornando-se, então, um Assassino.

A maior diferença com os games aqui e talvez o maior acerto, é justamente não termos nenhum deslumbre ou detalhe do presente. Os laboratórios e a máquina "Animus" são deixados de lado, dando lugar uma fantasia histórica épica, proporcionando um maior cuidado com personagens deste período.

Oliver Bowden, pseudônimo de Anton Gill, que é conhecido por ser um historiador, faz seu trabalho com eficácia ao retratar o Renascimento. As paisagens e o modo de vida do período são bem apresentados. A política da época torna-se clara, entendemos a economia do período e as ordens hierárquicas. Em figuras reais da época, como Leonardo da Vinci, o autor mantém sua síntese, mas utilizando de liberdade criativa, adéqua-os na trama imaginativa.

No entanto, se o cenário é eficaz, o autor erra no desenvolvimento da história e em seus personagens. As etapas da vida de Ezio são escritas de maneira apressada e preguiçosa, tornando o personagem por vezes artificial, prejudicando gravemente a experiência. O aprendizado de suas habilidades passam de forma quase batida. Porém, o autor consegue construir bem as camadas do personagem, tornando-o mais que um herói. Este ponto torna-se melhor desenvolvido no final. A princípio, sua narração se demonstra monótona, transparecendo a confusão do autor ao transferir-se de livros de não-ficção para ficção.

Mesmo que tenha esses defeitos, a leitura é por vezes empolgante, graças a riqueza da mitologia envolvendo a Ordem dos Assassinos. O modo "Stealth" aqui é bem usado, há uma sensação de perigo a todo instante e a imersão nas sombras é bem presente. Vale lembrar que a história não é nem um pouco infantil, ou juvenil. As cenas de violência são bem detalhadas e fortes, causando impacto no leitor (o mesmo vale para as de "romance"). Infelizmente, porém, muitas vezes a aflição em momentos emergentes é quebrada, devido a eficiência dos personagens nestes acontecimentos. Algumas subtramas também não são clichês, fugindo do famoso "final feliz".

O antagonismo dos Templários não é muito fascinante, mas as diferenças entre ambas as Ordens é interessante. Talvez o maior problema neste núcleo seja em seu líder. As passagens de tempo as quais comentei também foi prejudicial aqui. Não há nenhum vínculo do leitor com o vilão principal.

Outro acerto que funciona de maneira bem orgânica, é o uso de palavras em italiano. Os personagens usam diversos adjetivos ao chamar outros, deixando claro a sua nacionalidade. Há também o uso de gírias e título de alguns eventos. Caso o leitor tenha dúvida sobre o significado de alguma palavra, há um glossário bem montado nas páginas finais do livro - junto com um guia de personagens e suas biografias. Neste ponto é válido dar certo mérito a tradução.

Renascença é um livro decente. Se comparado com boa parte de seus sucessores você sairá daqui bem satisfeito com o conjunto da obra (já adiantando aqui uma opinião sobre o futuro da série). O resultado pode agradar tantos os jogadores do game quanto aqueles, assim como eu, fã de uma boa aventura.

PS: Este foi meu primeiro livro o qual resolvi comprar em edição econômica. Já de início me arrependi em gastar alguns reais a menos, tendo em vista o péssimo acabamento. A capa se desgasta facilmente, criando orelhas em suas pontas, e a qualidade de impressão é extremamente ruim - algumas páginas estavam praticamente em branco, quase ilegível.

Escrito por Kevin Castro

Review | Assassin's Creed Rogue

O que dizer sobre Assassin's Creed Rogue? Não, sério, o que dizer sobre Rogue? É talvez o episódio da série que menos se destaca, trazendo muito pouco que seja novo. E as poucas mudanças que traz, mesmo que notáveis em potencial, são apenas detalhes superficiais. A principal mudança: jogar como um assassino que se torna templário. O que praticamente só importa na história. Que é corrida e mal desenvolvida. Fora isso, o jogo é Black Flag 1.5. Ou, na verdade, Black Flag 0.5, pois além de ser pior, tem muito menos a oferecer que seu predecessor. Dito isso, Rogue é um bom jogo. Lançado junto com Unity em novembro de 2014, o título agradou certos fãs por não ser o desastre de bugs que foi seu companheiro e por ser tão parecido com o que o sucesso AC 4: Black Flag tinha sido um ano antes. Não arrisca, mas petisca. Uma experiência competente, que não tem nem um décimo da ambição de Unity. Para não simplesmente repetir a explicação das mecânicas de Black Flag, foco então no "diferencial" de Rogue, sua trama.

Você é Shay Patrick Cormac, um irlandês de sotaque forte que...que...ele é irlandês. Também é membro da Irmandade dos Assassinos, junto com seus amigos Liam e O'Duggan. Juntos trabalham para a Ordem, fazendo coisas de assassinos como: assassinar, pular em fenos e folhas, parkour, manejar barcos, enxergar o mundo através da cor azul. Só pra esclarecer, eu inventei o nome O'Duggan, o personagem não existe. Só queria ver se os personagens realmente importam (spoiler: não). Shay gosta de correr e...olha, vou simplesmente falar das etapas narrativas. Shay começa como assassino. Realiza algumas missões para a ordem. Após a busca irresponsável de um artefato em Lisboa resultar em uma catástrofe (o infame terremoto de Lisboa de 1755), Shay vê a Irmandade de maneira diferente, notando sua fome de poder e e violência desmedida. Após um conflito com seu superior, Achilles (de Assassin's Creed 3), Shay se torna um alvo da Irmandade. Foge, se acidenta, e acaba acolhido por um casal idoso (eu já vi esse filme, se chama X-Men Origens:Wolverine).

Se recuperando, Shay é eventualmente abordado e recrutado por Haytham Kenway, um templário (importante em AC3). Pelo resto da trama, vemos Shay caçando seus antigos "amigos", tentando chegar até Achilles, para impedir que outra busca a um artefato resulte na mesma catástrofe de antes. A ideia é boa, mas a frieza com que a trama é entregue rivaliza com seu cenário gelado do Atlântico Norte. Os personagens não possuem algum carisma ou até mesmo detalhes de personalidade. Não ajuda também a dublagem inglês extremamente sem força, onde o que mais marca é o sotaque monótono de Shay. Por outro lado, a dublagem em português brasileiro é ótima, mantendo o padrão de qualidade das localizações da Ubisoft. Alexandre Moreno, dublador de atores como Adam Sandler e personagens como o Gato de Botas de Shrek, traz muita expressão a Shay. O elenco coadjuvante é também muito bem trabalhado vocalmente. Nesse sentido, Rogue é como aquele filme meh que acaba ficando mais divertido dublado na sessão da tarde, como incontáveis filmes de Schwarzenegger e Stallone. A trilha sonora é competente, mas não possui o impacto da trilha de Unity ou qualquer outro da franquia. Disse ao início que o diferencial de Rogue é sua narrativa, mas seu destaque continua sendo sua jogabilidade.

Trazendo a mesma mescla de exploração a pé e naval de Black Flag, Rogue foca em agradar quem queria mais daquilo (honestamente, quase todo mundo). E nisso ele acerta. Black Flag realizou algo tão único e eficiente, que seria uma pena se a série nunca mais explorasse aquilo. Claro, Rogue não tem o mesmo nível de surpresa ou competência, mas seu saldo ainda é positivo. Não é a evolução ideal dessa fórmula naval apresentada por seu predecessor, também sendo limitado pelo fato de que foi lançado apenas nos consoles da geração passada, PS3 e 360 (PC também, mas posteriormente). Isso a franquia poderia resolver, se reconhecesse todo o grande espaço a ser explorado por essa jogabilidade naval. Imaginem um novo Assassin's Creed, para a geração atual de consoles, que se utilizasse de praticamente tudo de positivo que a série trouxe até agora. Não seria bacana? Um épico com carruagens, cavalos, navios, talvez a volta de uma das máquinas de Da Vinci. Essa variedade mecânica poderia ser melhor explorada pela franquia. O sucessor de Rogue e Unity, Syndicate, deu um passo nessa direção, mas disso falaremos depois.

Outro positivo de Rogue é a estrutura de sua história. Se por um lado apenas seis sequências principais tornam a duração da história mais curta (no máximo 7 horas de jogo), por outro lado temos um jogo mais focado, sem as terríveis missões de "eavesdropping"(onde você segue um alvo sorrateiramente e escuta suas conversas à certa distância) ou outras atividades banais e frustrantes. A jogabilidade "a pé" também tem certas mudanças, mesmo que poucas. Por ser um templário, por exemplo, certos assassinos inimigos podem estar esperando você na próxima esquina, monte de feno ou telhados, esperando para atacar com suas lâminas escondidas. E em certos momentos onde nos outros jogos você era o fugitivo, você aqui é o perseguidor. Fora isso, a jogabilidade é a mesma de Black Flag.

Concluindo, Rogue é mais do mesmo, de um divertido e inovador mesmo. Porém, suas promessas de mudanças na narrativa são apenas isso, promessas. Isso impede, então, que tenhamos um capítulo marcante. Se você queria mais Black Flag, o jogo certamente irá te agradar. E se você não jogou Black Flag, Rogue talvez te surpreenda com sua exploração de mundo diferenciada. Mesmo que sua história não seja marcante e suas side missions não tenham nada da personalidade das atividades de AC2 (as tumbas) ou AC3 (as missões Pegleg), Rogue possui conteúdo competente e diverte, sendo então mais um produto positivo da franquia da Ubisoft.

Texto escrito por Júlio Vechiato

Injustice 2 | Liberado trailer oficial da história

Hoje foi liberado o trailer oficial da história do game Injustice 2 — “Os Limites são Redefinidos”, que tem previsão de lançamento dia 16 de maio desse ano. Segundo a WB Games, o jogo "levará aos jogadores a missão de auxiliar Batman e seus aliados na reconstrução da sociedade enquanto lutam contra aqueles que buscam restaurar o regime do Superman. Em meio ao caos, surge uma nova ameaça que pode colocar a existência da Terra em risco."

O jogo estará disponível para Xbox One e PlayStation 4.

Confira o trailer:

Crítica | Manchester à Beira-Mar

“Pai, não vês que eu estou queimando?”

“We are such stuff

As dreams are made on,

and our little life

Is rounded with a sleep”

– William Shakespeare, A Tempestade

Ao estudar um sonho em que um filho toma o braço do pai e lhe sussurra: “Pai, não vês que eu estou queimando?”, Freud não teve problemas em desvendar seus significados, pensando no contexto do sonho. O pai passara noites à fio cuidando do filho que estava muito doente e que acabou morrendo. Após seu falecimento, o pai foi descansar em um quarto contíguo, e deixou a porta aberta, de maneira que pudesse ver de onde estava o aposento em que jazia o cadáver do filho, com velas a seu redor. Um senhor estava encarregado de velá-lo e se sentou ao lado do corpo, e fez diversas preces. Nesse repouso, o pai adormeceu e teve o sonho supracitado. Ao ouvir a frase lancinante do filho vivo, ele acordou e notou um clarão no quarto ao lado. Foi até lá e percebeu que o vigia caíra no sono e que a mortalha e um dos braços do filho tinham sido queimados por uma vela acesa que tombara.

Em termos de estrutura, o sonho é facilmente decifrável na metodologia freudiana. No entanto, trata-se de um caso especial, uma exceção à teoria de que os sonhos realizam desejos e guardam o sono. Se o sonho poderia aplicar-se à essa teoria, uma vez que o filho vivo é um desejo do pai, ele é capaz de evidenciar a culpa do sujeito por ter abandonado seu filho por um momento, despertando-o. O sonho queima.

De fato, a breve referência a esse caso não poderia ser tão passageira ou puramente dramática em Manchester à Beira-Mar, novo filme de Kenneth Lonergan. Através de seu terceiro filme como diretor, Lonergan traz mais uma vez muito da sua experiência como dramaturgo para auxiliar em seu projeto cinematográfico. Chamo de projeto cinematográfico o que um próximo filme pode interromper. Porém, Manchester, analisado frente a Conte Comigo, de 2000, e à Margaret, de 2011, segue uma linha bem definida das histórias que Lonergan pretende contar.

Já em Conte Comigo, as habilidades de Lonergan como roteirista estavam bem evidentes. Destaque para seus diálogos, sempre carregados da vivência dos seus personagens. Foi em Margaret que Lonergan evoluiu em termos de direção, apresentando uma pérola única, que ficou muitos anos na pós-produção, devido a processos e conflitos com os produtores. Seu segundo longa é um filme cuja complexidade se desdobra na versão estendida de três horas. Percebe-se, nos dois filmes, uma carga muito teatral e que não é interrompida pela linguagem cinematográfica. Na verdade, é quando esses caminhos se cruzam e trocam o calor de suas essências que o diretor consegue mostrar seu diferencial.

Manchester à Beira-Mar abre com a câmera captando o mar e o céu como espelho-reflexo de cada um, apresentando, em seguida, a cidade título onde a trama vai se passar a partir de uma visão em sentido natureza-homem. Move-se até Boston, onde o personagem de Casey Affleck, Lee Chandler, sobrevive como zelador de um par de prédios. O inverno é forte, cobre a cidade com uma neve espessa. A paleta de tons lavados neste lugar e a predominância do azul naquele, aliada à trilha sonora, recheada de corais e composições clássicas, com um ou outro momento de jazz (exatamente como são as trilhas dos dois filmes anteriores de Lonergan), une esses polos monótonos e dá o tom do resto do filme: melancolia e tristeza. As escolhas visuais funcionam como a precipitação gelada, impondo uma barreira entre o espectador e o personagem. Em oposição, o filme possui muito bom humor, inclusive pela apatia exalada pela interpretação central de Affleck.

A rotina é quebrada quando Lee recebe a notícia da morte de seu irmão mais velho, Joe, fazendo com que ele tenha que voltar para sua cidade natal. Pode-se crer, ao ver as reações de Affleck, que seu personagem é próximo ao Meursault de Albert Camus, ou ao Murau de Thomas Bernhard. Entretanto, não se trata aqui de ódio ou indiferença à família, como se vê quando Lee encontra o cadáver de Joe, mas uma distância fruto de uma experiência traumática com a própria cidade de Manchester-by-the-Sea pela qual ele mesmo é culpado. Ainda assim, Lee guarda traços semelhantes desse estrangeirismo. Vários personagens, inclusive, quando sabem do seu retorno, referem-se a ele com surpresa. “Aquele é o Lee Chandler?” Os seus casacos, as mãos no bolso, o olhar cabisbaixo são os elementos da sua literal casca grossa.

A graça dos diálogos de Margaret era uma constante mudança de posição dos personagens. Uma curta conversa entre mãe e filha tornava-se sempre um combate entre frases agressivas e defensivas, de indecisão, signo de crescimento e autodescoberta. Em Manchester, Lee vê-se obrigado a sair da retaguarda quando descobre que seu irmão o designou como tutor de seu filho, Patrick. Sua mãe está há muito longe dele por causa do álcool, e o adolescente nem pensa em se mudar com o tio para Boston: quer cuidar do barco e da casa que o pai deixou para ele, joga num time de hóquei, além de tocar em uma banda e de ter duas namoradas. Além disso, Joe não pode ser enterrado no jazigo que comprou devido ao frio e à rigidez da terra.

Não resta opção para Lee senão lidar com essa situação com calma, o que significa permanecer na cidade por um tempo e, consequentemente, enfrentar os traumas que causaram seu exílio. E o filme prossegue, de momento em momento, da mesma forma como Lee aceita a indigestão dos dias na cidade, tentando criar laços com seu sobrinho. Essa indigestão manifesta-se também nos flashbacks bruscos, quando acompanhamos um outro Lee/Affleck, com esposa e filhos. Aqui, indigestão pode ser entendida como falta de jeito e de harmonia entre as partes, grande companheira da infelicidade explorada – especialmente à mesa, seja na cena do café da manhã, ou num almoço em que Matthew Broderick faz a sua ponta (ele está sendo para Lonergan o que Bill Murray é para Wes Anderson).

Os filmes do diretor parecem construir seus núcleos em uma sequência de tríades. Em Conte Comigo, o pequeno Rudy, filho de Sammy e sobrinho de Terry; em Margaret, Lisa, sua mãe Joan, e Emily; em Manchester, Lee, Patrick e o pai morto, Joe – apesar de ter muito pouco tempo de tela, sua influência se manifesta nos outros dois personagens. É uma estrutura (pai-filho-tutor) que Lonergan soube elaborar de maneira bem diferente nesses três momentos de sua carreira.

Lonergan refina aqui ainda algumas opções estéticas que conferem grande parte de eficiência do filme. As elipses (totais, quando uma cena é simplesmente cortada pela sua obviedade, ou apenas sonora, quando as falas e o som diegético são suprimidos) potencializam o roteiro. Algumas cenas, como uma que envolve alimentos congelados, saem um pouco da curva da dramaturgia comum de Lonergan. Porém, outra cena, que envolve Lee e sua ex-mulher, vivida por Michelle Williams, é outro exemplo de momento que chega à flor-da-pele. E é um dos momentos mais belos, difíceis e angustiantes de se ver na telona que o cinema americano desta década conseguiu produzir.

Além desse aspecto, algumas sequências esporádicas mostram como o filme é planejado. A câmera sisuda e parcimoniosa parece ter ensaiado por meses para conseguir se movimentar no tempo certo e alcançar planos tão belos e tão bem costurados – sobretudo, um exercício de olhar. Um típico “cinema indie” americano partiria logo para a improvisação (a desnecessária câmera na mão do recente Capitão Fantástico é prova desse desgoverno). Os defeitos do filme são compensados, em sua maior parte, com atuações centradas e pela complexidade do roteiro, mascarada sob a sutileza dos gestos, pelo carisma ora apático, ora aflitivo de seus personagens.

A turbulência para Lonergan é convertida em ironia, quer na cena muda na igreja, em slow-motion leve, quer quando toca-se ópera em cenas sérias (o melodrama sonoro é estranho à melancolia dos corpos deslocados na tela), quer, ainda, no final pouco otimista. Filmes como esse são raros no cinema americano de hoje. Logo, mesmo não sendo único, possui qualidades que dispensam a pasteurização das premiações que virão a seguir.

Manchester À Beira Mar (Manchester by the Sea, 2016 - EUA)

Direção: Kenneth Lonergan

Roteiro: Kenneth Lonergan

Elenco: Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Matthew Broderick, Heather Burns, Kara Hayward, Anna Baryshnikov

Gênero: Drama

Duração: 137 min