![]()

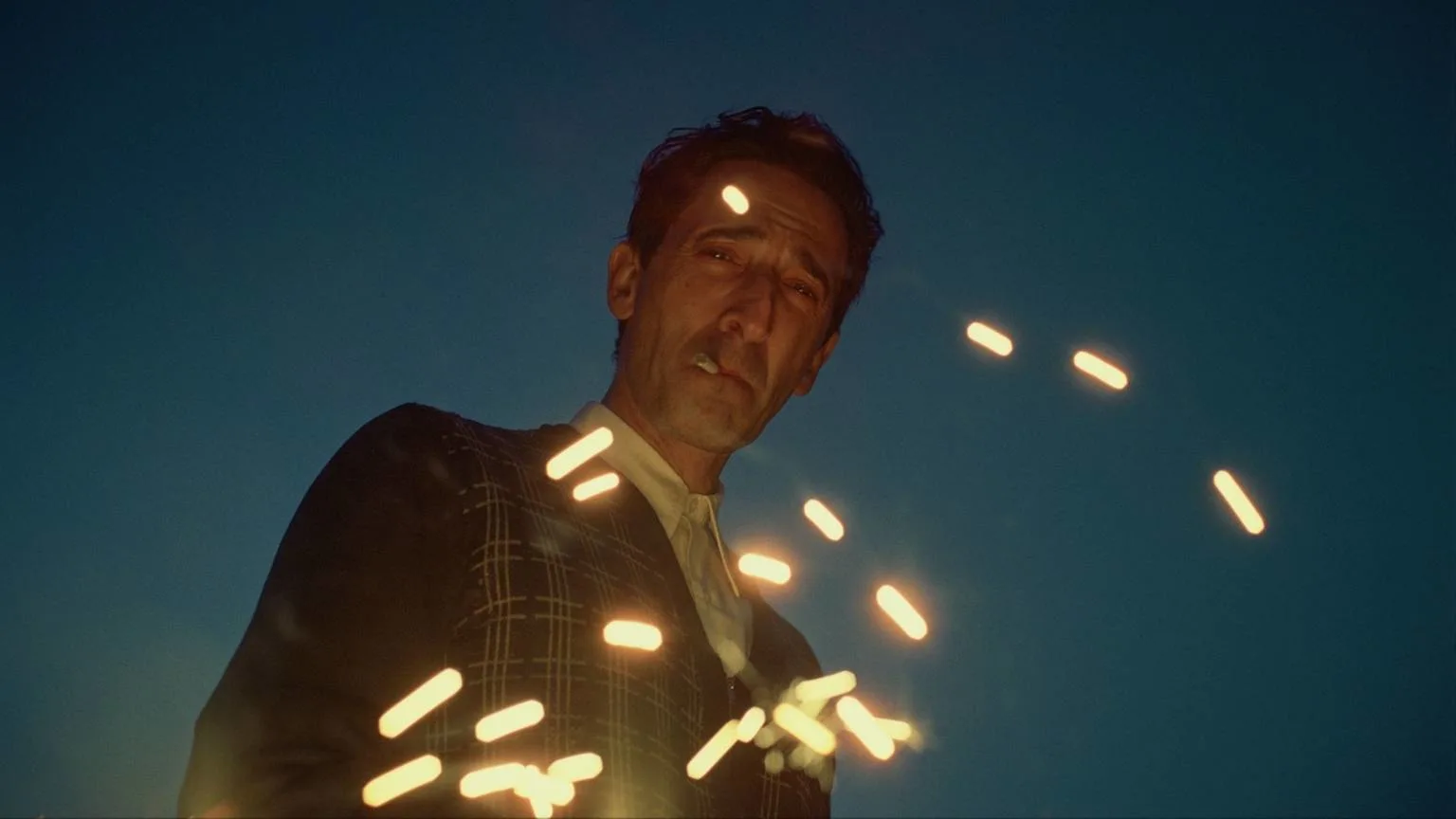

Ao se deparar pela primeira vez com as imagens de O Brutalista, um clássico do cinema imediatamente vem à mente: Vontade Indômita, a saga de Howard Roark, personagem criado pela filósofa Ayn Rand e protagonista do romance que deu origem ao filme homônimo de King Vidor. Há ao menos um breve momento em que os dois filmes cruzam-se diretamente: quando László Tóth (Adrien Brody) recusa um trabalho porque, caso o aceitasse, estaria “trabalhando para outra pessoa” – e provavelmente não para “si mesmo”.

É o tipo de diálogo que encarna a personalidade do arquiteto Roark, um espírito livre que se mantém fiel a poucos e inquebrantáveis princípios (por exemplo, o de jamais trabalhar de graça, o que o tornaria um escravo, em sua visão de mundo). Os dois filmes se iniciam praticamente no mesmo momento histórico, também (o final da dṕecada de 1940).

Embora a paixão de Roark e Tóth se assemelhem em dimensão, suas naturezas são provavelmente opostas: enquanto a jornada do personagem vivido por Gary Cooper no filme de Vidor é uma jornada de encantamento, a de Tóth caminha em sentido oposto – tudo em O Brutalista leva a um profundo desencanto, seja ele ocasionado pela mesquinhez humana dos personagens, seja por tragédias ou fracassos provocados.

Nesse sentido, o épico de mais de três horas dirigido por Brady Corbet lembra menos a adaptação de Rand e muito mais o cinema de P.T.Anderson em sua fase “kubrickiana” (que é ligeiramente diferente daquela que se inspira mais em Altman e Scorsese), a de grandes filmes como Sangue Negro e O Mestre – ainda que aparentemente Corbet se incomode com a comparação.

A semelhança de O Brutalista com O Mestre, por exemplo, não se limita ao caráter errático dos personagens, mas também ao aspecto formal da obra: tanto Anderson quanto Corbet parecem nutrir interesse profundo pelo que o cinema tem de organicamente essencial, então ambos apostam na textura de grandes formatos ou da cinematografia anamórfica – em cada caso, tais escolhas reforçam o caráter invulgar das obras, acentuando um olhar pessoal (ora nostálgico, pela escolha da película, ora profundamente moderno, pela moralidade ambígua da trama) de cada cineasta.

Se tanto Sangue Negro quanto O Mestre jogam com a perspectiva faustiana em suas tramas, aqui não poderia ser muito diferente. O titereiro sedutor ganha corpo na interpretação de Guy Pearce, a despeito de sua atuação ir além do que o roteiro propõe para o personagem (e esta parece ser uma das fraquezas do enredo, conforme veremos mais adiante).

Se nos filmes de Anderson, o jogo entre sedutor e seduzido se confunde num reflexo entre espelhos enganador (nas relações entre Daniel Plainview e Paul Sunday, no primeiro, e entre Lancaster Dodd e Freddie Quell, no segundo), em O Brutalista não há muita dúvida de quem (tenta) corromper e de quem é (ou não) corrompido.

Enredo percorre décadas da vida dos personagens

Na trama, Tóth é um arquiteto austro-húngaro que imigra para a América após escapar da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, deixando para trás uma carreira como arquiteto modernista, a esposa “Elizabeth” (Felicity Jones) e uma sobrinha. Na Pensilvânia, ele é hospedado pelo parente radicado Attila (Alessandro Nivola) e sua esposa, que têm uma pequena fábrica de móveis. Logo envolvido injustamente numa intriga familiar e prejudicado por uma encomenda não paga pelo milionário Van Buren (Pearce), Tóth é obrigado a virar um trabalhador braçal na construção (nos moldes de Roarke em Vontade Indômita).

Mas seu declínio é interrompido quando Van Buren reconhece seu talento e realizações na época europeia, e o hospeda em sua mansão para que ele construa uma faraônica obra comunitária que envolverá diferentes interesses e disputas comerciais, sindicais e religiosas, além da latente desconfiança por causa da origem do arquiteto. Mais tarde, Elizabeth consegue entrar nos Estados Unidos acompanhada da sobrinha, e um frágil núcleo familiar se forma novamente, mas agora Tóth já carrega novas feridas que se somam às da época da sobrevivência diante da perseguição nazista.

Como épico de desencanto, acompanharemos do ponto de vista do protagonista um retrato sem aparas da nova realidade encontrada pelos imigrantes, que têm suas vidas salvas enquanto o desafio de conviver com traumas e o choque cultural que se apresenta dia a dia. O caminho escolhido por Corbet está longe de ser o do melodrama; ele prefere meios-tons e palavras não ditas, mantendo um leve clima de incômodo que paira sobre os personagens mas só atinge o ápice na sequência ambientada na Itália – como se magicamente o pesadelo retornasse quando o protagonista também retorna ao Velho Continente.

Alguns acharão a cena de violência um pouco descontextualizada e de fato ela representa talvez a maior fraqueza do filme (ao lado de uma certa frieza que se mantém pela projeção toda): nenhum dos conflitos propostos pelo roteiro parece suficientemente explorado, seja aquele entre o casal de imigrantes, entre o mecenas e o artista, e mesmo o drama íntimo deste permanece obscuro (ou seria mais justo dizer, “superficial”) até o epílogo, quando o enredo dota a representação estética elaborada pelo arquiteto de um significado humanista comovente. E aí o filme acaba abruptamente, apesar das quase quatro horas que se passaram e não jogaram luz suficiente sequer no protagonista, que num raro momento ensaia nutrir uma “paixão revolucionária” pela qual o roteiro pouco se interessa em seu desenrolar.

A cena de maior brilho (e que até por causa da opacidade de outros momentos, ganha relevo) é a confrontação entre uma Elizabeth que finalmente “se ergue” e um Van Buren acuado, sentado e diminuído diante de família e amigos. Um excelente momento de Felicity Jones, que o resto do tempo rivaliza na tela com o quase sempre excepcional trabalho de Brody, um ator melhor para atuar do que para escolher papeis (e este ótimo é talvez uma exceção em sua filmografia recente). Aqui, ele tem a oportunidade de explorar um caminho iniciado em O Pianista, e não seria delirante considerar que o personagem do filme de Polanski seria o personagem deste se tivesse fugido para a América, com os mesmos traumas e o desafio de adaptação.

Elenco é destaque, mas está longe de ser o único

Filmado cuidadosamente e até para caber em seu orçamento (modesto para e o gênero e para sua própria ambição), a direção faz escolha meticulosas e austeras, como na cena de abertura, que nas mãos de um cineasta menos compenetrado talvez custasse a verba do filme todo, mas Courbet consegue resolver o problema com luz e sombra e uma Estátua da Liberdade de cabeça para baixo (uma escolha genial, há de se reconhecer).

Sem se preocupar com notas altas de emoção ou momentos de intensidade na trama, seu forte é a ambientação (o que também é uma característica do cinema de P.T.Anderson). Courbet despreza o clímax, preferindo manter o filme num ritmo discreto, constante em notas sutis, pequenas agressões e estados emocionais de perturbação reprimida.

O Brutalista é um filme bastante longo: tem mais de três horas e meia, embora 15 minutos sejam de intervalo na tela – o que aumenta a duração mas oferecem um respiro proveitoso e bem posicionado dentro do enredo. Diferente de Anora, por exemplo, que é “alongado” – ou seja, uma história que fatalmente se contaria em 90 minutos se arrasta para quase duas horas e meia (o que tampouco elimina outras qualidades do filme de Sean S. Baker).

O Brutalista não tem tempos mortos ou grandes digressões, apenas ”muita coisa” acontece e o tempo que o filme leva para contar tudo isso acaba sendo justificado. Tal qual Emilia Pérez, por outro lado, O Brutalista é sui generis demais para ser ignorado, especialmente quando admitimos que o cinema hoje é dominado pela abordagem naturalista de câmera no ombro e enquadramentos fechados que faz tantos filmes se parecerem uns com os outros. Uma celebração comedida da paixão pelo cinema que se debruça na História como pesadelo do qual raramente se desperta.

Cineasta, roteirista e colaborador esporádico de publicações na área, diretor do documentário “O Diário de Lidwina” (disponível no Amazon Prime e ClaroTV), entre outros.