Crítica | Crônicas do Irã - Um retrato sarcástico e minimalista do brutal regime iraniano

Exibido com admiração em Cannes, “Crônicas do Irã” é mais uma peça de resistência daquela que é a cinematografia mais corajosamente política em atividade hoje. Praticamente todo filme realizado sob a violenta teocracia iraniana é uma aventura de risco (inclusive de cadeia ou coisa pior) para todos os envolvidos e, embora proporcionalmente tímido, o reconhecimento dentro da comunidade internacional proporciona aos filmes possibilidade de distribuição mais ampla.

Aqui temos um exemplar de cinema de baixo orçamento e concepção bastante simples - embora diametralmente oposta ao efeito de inconformismo que causa. Em pouco mais de uma hora, a audiência de “Crônicas do Irã” irá travar contato com uma dezena de situações dramatizadas que, por outro lado, representam fielmente o teatro do absurdo que tem sido viver sob o chicote sectário que governa o país há quase 50 anos e que usa a desprezível colaboração da burocracia para (tentar) estabelecer controle absoluto sobre a vida dos iranianos e (especialmente) iranianas de todas as idades (inclusive das crianças, conforme um dos segmentos do filme deixa claro).

No Irã de 2023 (e 2024, e sabe-se lá até quando), quase tudo é crime: tatuar-se, raspar o cabelo, ter um cachorro, deixar o véu cair de madrugada sozinha em casa (se alguém olhar pela janela e presenciar a cena, já viu…), registrar um nome estrangeiro para o filho, disputar uma vaga de emprego, etc. O que o filme nos lembra mais uma vez é que nenhuma ditadura seria funcional sem o suporte infeliz de um verdadeiro exército de guardinhas medíocres e capatazes de repartição pública, aos quais a dupla de diretores não confere a dignidade de ter um rosto. São criaturas das sombras, vozes da escuridão, exercitando um repertório infernal de torturas materiais e psicológicas a uma população que há muito descobriu ser a malícia discreta a única forma de sobreviver e cultivar um modo de vida próprio num país onde cada aspecto da atividade pública ou privada é objeto de litígios e discussões religiosas.

Como muitas vezes o que de mais “produtivo” uma ditadura consegue ocasionar é criar condições a outra ainda pior, convém lembrar que o Irã antes da revolução islâmica que levou ao poder a horda de radicais que oprime seu povo hoje era um país relativamente próspero e laicizado, porém governado por uma elite política corrupta, perdulária e que também mantinha sua própria polícia secreta para perseguir dissidentes. O documentário “Decadence and Downfall: The Shah of Iran’s Ultimate Party”, de 2016, faz um retrato revelador e patético do regime anterior, que parecia implorar sinistramente por ser derrubado - como de fato foi, dando lugar a um outro ainda mais violento e prejudicial às pessoas comuns.

“Crônicas do Irã” merece ser assistido não apenas por ser bom cinema (sua estrutura esquemática não compromete o resultado final até pelo fato de a metragem ser reduzida), mas também por nos lembrar - pela milionésima vez - que toda ditadura é aquilo que é (um forma de controle brutal e injusta do modo de ser, pensar e viver de pessoas em geral pacíficas e desarmadas) e deve ser sempre repudiada, seja de qual natureza for (religiosa, militar, proletária, tecnocrática, tecnológica, jurídica, etc.). A mesma mão pesada que eventualmente supõe fazer “justiça” contra nossos “inimigos”, hoje, é a que irá se voltar contra nós, amanhã.

Crônicas do Irã (Terrestrial Verses, Irã - 2023)

Direção: Ali Asgari, Alireza Khatami

Roteiro: Ali Asgari, Alireza Khatami

Elenco: Majid Salehi, Gohar Kheyrandish, Sadaf Asgari

Gênero: Drama, Comédia

Duração: 77 min

Crítica | Os Observadores - Enredo dispersivo desemboca na mesma correria de sempre

A partir dos primórdios do cinema ficcional, se fizermos uma divisão bastante genérica entre filmes “ordinários” (um cinema de imitação da realidade) e “extraordinários” (um cinema da imaginação), os melhores exemplares do segundo grupo sempre se caracterizaram por uma abordagem focada e precisa de seu material.

Em maior ou menor grau, os filmes notáveis do gênero fantástico, horror, mistério ou mesmo ficção científica, estabelecem suas premissas dramáticas em torno de uma pergunta facilmente compreensível: “E se?”. Desde “A Sétima Vítima” (e se uma mulher comum fosse raptada por uma seita de satanistas disfarçados de membros da alta sociedade?), passando por “O Iluminado” (e se um escritor em crise criativa se voltasse violentamente contra sua própria família num hotel isolado?), até os mais recentes como “O Albergue” (e se turistas estrangeiros fossem negociados como presas para assassinos de fim de semana num país pobre da Europa central?) e “Noites Brutais” (e se um imóvel para locação em aplicativo escondesse um perigo subterrâneo inacessível até para seus proprietários?).

Este parece ser o segredo por trás do sucesso (seja artístico ou comercial) de todos esses filmes.

“Os Observadores”, por sua vez, opta por um caminho radicalmente oposto. Em vez de concentrar esforços dramatúrgicos num “E se?” convincente e que fosse capaz de manter a plateia identificada com o percurso da protagonista, o roteiro (adaptação do romance do irlandês A.M.Shine) decide seguir todas as trilhas possíveis numa floresta onde literalmente qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento - seja ela de natureza “folclórica”, “sobrenatural”, “pseudocientífica”, “tecnológica”, “criptozoológica”, etc.

O resultado direto de tal abordagem é que dificilmente a maior parte da audiência sentirá medo ou terá alguma reação humana além de se preparar monotonamente para a próxima cena de correria ou susto fabricado em CGI.

O que faz dos filmes citados acima serem experiências cinematográficas tão intensas (muitos deles sobrevivendo à evolução do espectador de cinema durante décadas) é exatamente a ponte que eles mantêm com a realidade: embora suas premissas muitas vezes sejam “extraordinárias” (ou seja, além do ordinário da vida), todos despertam na audiência a sensação vívida de que, em circunstâncias muito particulares (e infelizes), tudo de assustador e terrível que acomete seus personagens poderia, de fato, tornar-se real - bastando suspender um grau de nossa descrença.

Em um filme como “Os Observadores”, por outro lado - mas nem só nele, sendo esta uma falha de conceito de boa parte da produção de gênero contemporânea - há quase nenhuma relação entre o que os personagens eventualmente enfrentam na tela e a realidade como o público conhece fora dela. O filme se converte então em mais um híbrido entre cinema e videogame - incômodo este que é reforçado pela pavorosa concepção visual da produção, que apela a todo momento para soluções visivelmente artificiais mesmo em cenas que poderiam facilmente terem sido resolvidas com câmera, tripé e atores de carne e osso.

Os personagens estão lá, mas eles pouco remetem a pessoas reais: são meras peças de um algoritmo em forma de roteiro cinematográfico, reagindo de maneira puramente mecânica às situações. Um exemplo disso é quando a protagonista, muito antes de sequer cogitar qualquer outro tipo de escape para a armadilha na qual se encontra, decide entrar num espaço proibido (o que qualquer espectador atento já entendeu ser a atitude mais impensada que se poderia tomar), como se tivesse de vencer uma “fase” de jogo de computador.

No enredo, Mina (interpretada por uma Dakota Fanning petrificada na persona cinematográfica adquirida depois que cresceu, ou seja, da adulta que parece sempre fazer um favor de estar onde está) é uma suposta desenhista (uma vez que o roteiro pouco explora sobre isso) dona de um passado traumático que é obrigada a fazer uma viagem para entregar um pássaro exótico e acaba perdida numa floresta assustadora do interior da Irlanda, quando finalmente se torna prisioneira de algum tipo de “armadilha” de natureza desconhecida na companhia de outros três estranhos.

Não há muito que se possa revelar além disso sem enfileirar spoilers - e eles seriam muitos porque, conforme já se entendeu, há ingredientes de sobra na maionese que é este roteiro. O saldo é que, diante de uma miríade tão confusa de “elementos”, “terrores” e “ameaças”, de variadas origens e naturezas, possibilitando o confortável jogo de aparências para o roteirista onde tudo pode ser qualquer coisa, quase ninguém sentirá identificação com nada que acontece na tela porque, decididamente, nada daquilo (ou ao menos tudo aquilo em conjunto) poderia acontecer no mundo real. Como sentir medo ou apreensão por algo que sabemos de antemão ser totalmente falso e irrealista?

Não é demais lembrar que, ironicamente, a diretora Ishana Night Shyamalan é filha de um cineasta bastante “orgânico”, narrativamente econômico e pouco propenso a mirabolâncias dramatúrgicas (mesmo dentro do gênero fantástico), que compreendeu muito rapidamente em sua carreira a necessidade de estabelecer um “E se?” convincente e decisivo para envolver, entreter e emocionar sua plateia diante de premissas extraordinárias. A experiência de Ishana na direção parece não ser das maiores, limitando-se anteriormente a ter trabalhado em “Tempo”, do próprio M. Night Shyamalan. De agora em diante, talvez pai e filha devessem conversar mais.

Os Observadores (The Watchers, EUA - 2024)

Direção: Ishana Night Shyamalan

Roteiro: Ishana Night Shyamalan

Elenco: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré

Gênero: Horror, Mistério

Duração: 102 min

Crítica | A Infância de um Líder

Vítima direta de regulação estatal e da burrice e manipulação do mercado de distribuição de cinema, o espectador brasileiro possivelmente sequer perceberá que A Infância de um Líder existe. Demonstrando o quanto o problema não é privilégio nosso, a produção - premiada em Veneza - encontra dificuldades em ser distribuída até mesmo em circuito internacional. Poderia passar despercebida, como tantas outras, não fosse a possibilidade de ser assistida no Netflix, o que corrige um pouco a injustiça: trata-se seguramente de um espetáculo invulgar e um dos melhores filmes de 2015.

Vagamente inspirado num conto de Jean-Paul Sartre e excepcionalmente bem produzido com um orçamento baixo para os padrões aos quais o filme está sujeito (falar de filme “bem produzido com orçamento baixo” no Brasil é equivalente a falar de “viagens tripuladas à Lua” na Venezuela), “A Infância de um Líder” é um delírio de estilo e significados a partir da máxima de que a História é um pesadelo do qual tentamos inutilmente despertar. O enredo acompanha os bastidores da negociação dos acordos pós-Primeira Guerra Mundial pelo ponto de vista da família de um diplomata norte-americano, sua mãe de formação católica e o filho pequeno problemático.

Não espere, entretanto, rebuscamento historiográfico ou didatismo: aqui, sentidos e ausências deles alternam-se vertiginosamente, entre imagens encenadas e material de arquivo, na construção de uma suposta lógica que - se existe - pertence ao território dos (maus) sonhos. Brady Corbet (na verdade, um jovem ator mais conhecido por participações em filmes como “Melancolia” e “Violência Gratuita”) dirige como um mestre, explorando ousadamente os movimentos de câmera e a trilha musical (de filme de terror), cedendo pouco espaço para a comodidade da plateia - mesmo aquela acostumada à “produção de arte”, a qual certamente preferiria o jogo de reações condicionadas e esquematismo típico a uma produção como “ A Fita Branca”, por exemplo, cujo material de partida guarda alguma semelhança com o de A Infância de um Líder.

Lançando mão de elegantes referências (o garotinho resiliente em sua androginia é clara alusão ao Tadzio de “Morte em Veneza”, ainda o título definitivo sobre a decadência europeia), Corbet dialoga ora com o rigor e niilismo tipicamente kubrickianos (a relação mãe-filho, bem como a tensão com a figura paterna, remetem ao triângulo familiar de “Barry Lyndon”), ora se insere no retrato tradicional da decadência europeia de Visconti e Pasolini, mas aonde chega é certamente uma paisagem nova: são poucos os filmes que conseguem ser fiéis ao “espírito de uma época” ao mesmo tempo que desperdiçam pouco de sua metragem com elaboradas explicações sociológicas (como alunos aplicados implorando pela atenção do professor).

Ainda que escorregue ao responder a um anseio narrativo (propondo um clímax desnecessário e inverossímil, durante o jantar de confraternização próximo de sua final), o filme recupera-se logo depois em mais um insight de pesadelo (e que coloca o astro Pattinson num segundo papel, ainda mais ligeiro que o primeiro, numa cartada possivelmente justificável pela necessidade de financiamento), uma cena vigorosamente filmada e que faz qualquer amante do cinema (acima de ideologias universitárias e algoritmos dos grandes estúdios) querer mais disto: a incômoda vibração entre imagem e som em movimento, ora incompreensível, ora ruidosa, onde as perguntas superam as respostas, mas diante da qual é impossível fechar os olhos.

https://www.youtube.com/watch?v=ZImswdV2q8o

Lista | Os Melhores Filmes de Alfred Hitchcock

Hitchcock é desses velhos mestres desenvolvidos dentro da indústria. Começaram, formaram-se, atingiram o ápice e a inevitável decadência inseridos no sistema de estúdio. Para muitos o maior diretor de todos, não é difícil encontrar em sua vasta filmografia títulos excelentes - difícil, contudo, é selecionar apenas os cinco melhores a seguir.

5. Intriga Internacional

Este é certamente o pai de muitos filmes modernos de espionagem e perseguição, a incursão do diretor no gênero da aventura. Novamente, temos a culpa recaindo sobre um inocente, mas aqui o registro é outro: o da ação física, território onde mais uma vez Hitchcock pode exercitar todo o seu domínio técnico do espetáculo.

4. A Tortura do Silêncio

Hitchcock explora aqui o máximo da expressividade em preto e branco num enredo sobre fé e autoexpiação. É também mais uma das impressionantes performances de Montgomery Clift, talvez um dos menos celebrados entre os grandes atores da antiga Hollywood.

3. Janela Indiscreta

O que “Um Corpo que Cai” tem de romântico e “Psicose”, de chocante, esta direção de Hitchcock tem de provocativa. Um suspense leve, não raro engraçado, mais um caso em que o diretor brinca com os limites formais autoimpostos (aqui, notadamente os espaciais). É preciso ser simpático ao tipo de humor britânico e tipicamente hitchcockiano para se deixar levar pelo enredo e pelos personagens.

2. Psicose

O exemplar de “horror barato” de Hitchcock é chocante em seu desenrolar e - como não poderia deixar de ser - dotado de um deslumbramento estético que apenas os grandes cultuadores da arte cinematográfica são capazes de oferecer. Hitchcock abusa das técnicas de montagem, criando cenas inesquecíveis - e também muito repetidas, verdadeiras referências da cultura audiovisual.

1. Um Corpo que Cai

Este não é apenas o melhor filme dirigido por Alfred Hitchcock: é, eventualmente, o melhor filme já feito. Um suspense trágico, romântico, enciclopédico no uso da linguagem cinematográfica (e seus truques mecânicos) e repleto de referências eruditas e significados. Tudo no filme é atordoante: a fotografia, as paisagens, a beleza de Kim Novak, a música de Bernard Herrmann, a arte gráfica de Saul Bass. Muita coisa que a aparece aqui você já viu em outro lugar porque este é também um dos filmes mais imitados e homenageados dentro da indústria.

Lista | Os Melhores Filmes de Woody Allen

Woody Allen faz parte de uma geração de realizadores norte-americanos - como Spielberg, Scorsese e Coppola - que filmou muito; portanto, a qualidade dos filmes varia bastante, entre o genial e o sofrível. Mas, da mesma forma que seus colegas, quando acerta Allen é brilhante. Selecionamos abaixo a síntese de uma carreira marcada por (muitos) altos e (alguns) baixos.

5. Tiros na Broadway

Embora não seja um de seus filmes mais célebres, este é um brilhante exercício de inventividade cinematográfica, onde Woody Allen brinca com os cânones do teatro popular, extraindo de situações e personagens artificiais e esquemáticos uma crônica social sofisticada. Repare como tudo no filme é propositalmente teatralizado: os cenários, as atuações e até mesmo os movimentos de câmera, que muitas vezes remetem ao ponto de vista de um espectador sentado em frente ao palco. Sutil e vibrante.

4. Manhattan

Visualmente exuberante, esta direção de Woody Allen é um poema cinematográfico curto, repleto de cenas inesquecíveis e trilha musical grandiloquente. Uma mistura equilibrada entre romantismo e acidez. Não deixe de prestar atenção na fotografia de Gordon Willis, o “príncipe das trevas”: algumas passagens são simplesmente escuras - e como isso pode ser um recurso brilhante.

3. Hannah e suas irmãs

Mais uma vez dando relevo ao enredo inspirado na literatura clássica, Woody Allen arma o cenário perfeito para quase meia dúzia de desempenhos excepcionais de seus atores. Este é provavelmente um dos melhores filmes sobre relações familiares já realizados: agridoce, eventualmente engraçado, um olhar carinhoso sobre as intermináveis fraquezas humanas.

2. Match Point

É curioso que uma das obras-primas de Allen não seja uma comédia, mas um drama trágico, levemente solene, inspirado pela literatura russa. Aqui, podemos observar o estilo de filmagem do diretor: econômico ao extremo, sintetizando em engenhosos (porém, simples na execução) enquadramentos o que cineastas medíocres precisariam de uma sucessão interminável de cortes para narrar. Este filme é uma aula de cinema do primeiro ao último fotograma.

1. Annie Hall

Assim como Scorsese fez com o gênero policial, Allen fez com a comédia: relendo técnicas da Nouvelle vague e dos cinemas novos dos anos 1960/1970 e adaptando ao público de Hollywood. Neste filme, ainda hoje fonte de inspiração para novos cineastas e seriados de TV, o diretor usa o diálogo direto com a plateia, a quebra constante da quarta parede, os longos diálogos em carros, camas e até mesmo as inscrições na tela que explicam (ou contradizem) as cenas, num delicioso compêndio godardiano saboroso e melancólico.

Lista | Os melhores filmes de Stanley Kubrick

Stanley Kubrick é um desses mestres incontestáveis do cinema que, a exemplo de Sergio Leone, filmou pouco - ou proporcionalmente bem menos do que poderia. Célebre por uma elaborada preparação em todas as suas produções, preferia dar saltos certeiros, em vez de se arriscar a todo momento.

O resultado disso é que praticamente só dirigiu filmes muito bons, entre os quais destacamos os melhores abaixo.

5. De Olhos Bem Fechados

O último filme de Kubrick é subestimado. Na verdade, este é um drama consistente, misterioso e de significado erradio, um olhar kubrickiano sobre as relações humanas e as pulsões naturais que desafiam sociedade e tempo. É interessante perceber aqui como o diretor desenvolve aquela que é, talvez, sua característica autoral mais típica: a capacidade de construir uma tensão com o espectador que é puramente cinematográfica, sem depender excessivamente de plots no enredo ou reviravoltas essencialmente dramatúrgicas.

4. O Grande Golpe

Boa parte do cinema contemporâneo - habituado à ruptura da linearidade - deve alguma coisa a este pequeno clássico em preto e branco, numa fase de Kubrick prévia aos delírios de cronograma e orçamento que o caracterizariam depois. Os adorados filmes de criminosos - de Tarantino a Michael Mann - possivelmente seriam bem diferentes caso este policial não tivesse sido filmado.

3. Barry Lyndon

Agressivamente experimental dentro da indústria, Kubrick ocupa um lugar único por jamais se dobrar às limitações impostas - pelo estúdio, pela tecnologia da época ou mesmo pelas intempéries. Aqui, ele vai ao limite das capacidades fotográficas, encenando um balé que envolve paisagem, clima, luz e gênero humano - assumindo o posto de humilde majestade, aguardando por horas que a natureza permitisse o quadro desejado. O filme é lento, contemplativo, propondo uma mise-en-scène até mesmo ofensiva para o olhar atual, acostumado a shaky cam e edição vertiginosa.

2. O Iluminado

Kubrick quis repetir com o gênero do horror o que fizera anos antes com o da Sci-Fi, em “2001”, aqui a partir da obra de Stephen King. O resultado é este filme longo, gélido, de exuberante simetria, um palco milimetricamente montado para a mais impressionante performance de um ator acostumado a impressionar (Jack Nicholson). Fonte inesgotável de referências para outros filmes e séries de TV, foi também o tema de especulações documentais bem curiosas, como em “O Labirinto de Kubrick”, de 2012.

1. 2001: Uma Odisseia no Espaço

A ficção científica “definitiva” pretendida por Kubrick em parceria com o escritor Arthur C. Clarke é, ainda hoje, um exemplo de cinema experimental e revolucionário na utilização do instrumental disponível à época. É fascinante perceber como, numa época quando o recurso do C.G.I. ainda era um sonho distante, o cineasta e sua equipe multidisciplinar conseguiram criar imagens que rivalizam com as mais elaboradas produções digitalizadas da atualidade. E até hoje o cinema não conseguiu superar os homens-macacos apresentados na introdução do filme.

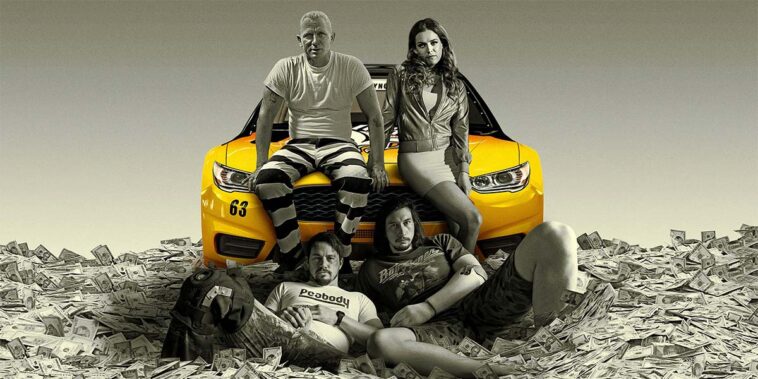

Crítica | Logan Lucky: Roubo em Família - Você já viu esse filme antes

Na leva de cineastas independentes que despontaram do final dos anos 1980 até o início dos anos 1990 no cinema americano e precederam a explosão que viria com Quentin Tarantino, Steven Soderbergh é aquele que encontrou maior êxito dentro da indústria. Alternando filmes de orçamento menor com outros milionários, ele deixou para trás Jim Jarmusch e Gus Van Sant - com os quais compartilha ainda a origem na América profunda, que é precisamente o cenário deste Logan Lucky - Roubo em Família, que chega agora aos cinemas brasileiros.

A filmografia de Soderbergh é prolífica e tem braços abertos para diferentes gêneros e estilos: experimentais e idiossincráticos como Full Frontal e Bubble; dramas históricos como a biografia de Che Guevara; refilmagens como Solaris e a trilogia Ocean; etc. Embora tenha formação como cineasta independente, parece ser trabalhando com grandes astros que o diretor experimenta maior realização artística (o que o aproxima, inclusive, dos mestres da era de ouro de Hollywood à qual parece prestar discreto e irônico tributo).

Seu melhor filme - dentre tantos muito bons - é a continuação Doze Homens e Outro Segredo (um filme de “roubo”, como este Logan Lucky). Nele estão todos os elementos que construíram o sucesso de sua filmografia e aos quais ele volta e meia retorna: um elenco com protagonistas no auge da fama e um time bem selecionado de coadjuvantes; o roteiro minucioso e rocambolesco; a metalinguagem e a autorreferência; a visão pós-moderna da linguagem cinematográfica, com a qual ele brinca e propõe jogos internos sofisticados, não se limitando a “cobrir a ação” como boa parte dos cineastas tentando salvar seus empregos na máquina de moer talentos da indústria.

Se sobram em Doze Homens tais jogos formais, referências, tributos (no caso, ao cinema praticado nos anos 1970 na Europa, onde se passa a maior parte da trama e que se revela no uso de movimentos de zoom, congelamentos da imagem, brincadeiras com a textura e natureza do suporte fílmico, componentes típicos da narrativa audiovisual da época), em Logan Soderbergh está contido e se contenta em fazer piada com o que seria um "Ocean Seven Eleven" - sem o refinamento e a picardia que caracterizam a trilogia de roubo.

Na trama, Soderbergh não se incomoda de trabalhar e assumir lugares-comuns: Channing Tatum é Jimmy Logan, um ex-atleta universitário com dificuldades para manter o emprego e administrar a relação com a ex-esposa (Katie Holmes, em papel minúsculo e que não lhe dá chance alguma), com quem tem uma filha pequena. Junto com seu irmão Clyde (Adam Driver, aprisionado mais uma vez em um macacão), um soldado que perdeu a mão no Iraque, planeja um roubo durante uma corrida de Nascar (outro ícone da América profunda de Soderbergh). Não faltam a partir daí situações e personagens que você já viu antes em versão mais inventiva inclusive em outros filmes do mesmo diretor (os irmãos burros do arrombador de cofres interpretado por Daniel Craig são uma versão dezenas de vezes menos interessante que a dupla impagável e magistralmente interpretada por Casey Affleck e Scott Caan na trilogia Ocean) e astros meio perdidos no elenco de apoio (casos de Seth MacFarlane e Hilary Swank).

“Filmes de roubo” são uma constante na indústria e costumam seguir uma estrutura lógica comum: arma-se o bote, coloca-se o plano em prática e depois é preciso desarmá-lo. O público parece esperar por reviravoltas mirabolantes (e elas estão presentes aqui, embora mais timidamente) e desejar compreender tudo que acontece na revelação final. Como se sabe, entretanto, que uma parte significativa da situações dramáticas já foi contada, a noção de estilo é o que realmente importa - e, neste quesito em que Soderbergh já comprovou maestria, Logan Lucky oferece muito pouco, preferindo oferecer uma crônica social superficial tendo como ambiente os estados da Carolina do Norte e da Virgínia Ocidental e toda a cultura popular, branca e conservadora que os caracteriza.

Não temos aqui o jogo de referências e autorreferências da saga Ocean, nem o capricho formal, mas apenas uma narrativa tímida, oscilante entre a sátira e o drama familiar. Soderbergh não é delirantemente ácido com o americano mediano do interior como os Irmãos Coen, nem consegue capturar a atmosfera supostamente beligerante de uma região onde as pessoas comunicam-se com palavras, mas também com armas - o que caracteriza melhor o cinema de Tarantino. Os meio-tons de Logan talvez se expliquem pela necessidade (ou escolha) em alcançar a maior parcela possível do público, mas são, de fato, os responsáveis por converter a experiência inteira numa sessão de cinema simpática, porém algo anódina.

A busca incessante por oferecer “conteúdo” novo o tempo todo exibe ao espectador uma miríade aparentemente infinita de atrações como este filme. Na verdade, contudo, é sob o signo da repetição que uma parte significativa desse conteúdo se apresenta, o que leva ao inevitável questionamento: assistir a um filme inédito como Logan Lucky - Roubo em Família é uma experiência mais recompensadora do que recorrer a uma reprise qualquer, onde possivelmente nos depararemos com temas, situações e estilos apresentados com o frescor da novidade? Doze Homens e Outro Segredo é um filme de roubo, como este. Tem um time de estrelas, como Logan Lucky, e a “obrigação” da bilheteria. Mas é tão mais inteligente, arriscado e divertido que clama por reprises constantes.

Logan Lucky - Roubo em Família não é ruim, mas é filme a que se assiste uma só vez. E já será mais que suficiente.

Logan Lucky: Roubo em Família (Logan Lucky, EUA - 2017)

Direção: Steven Soderbergh

Roteiro: Rebecca Blunt

Elenco: Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Katie Holmes, Katherine Waterston, Sebastian Stan, Hilary Swank

Gênero: Comédia, Crime, Drama

Duração 118 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=ueQFAcbhxgw

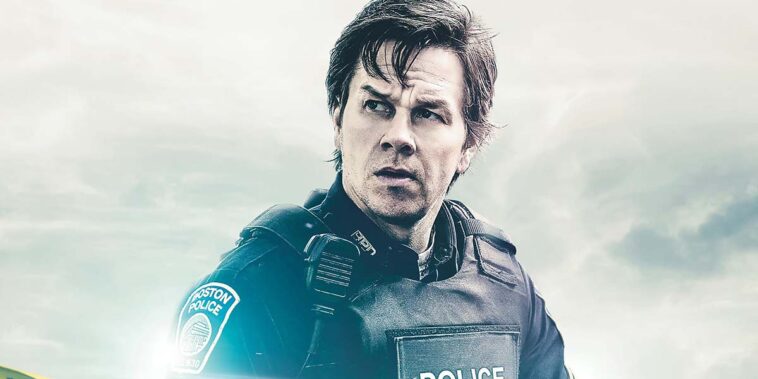

Crítica | O Dia do Atentado

Usar como ponto de partida para a produção de um filme eventos e personagens reais costuma ser uma via de duas mãos: de um lado, é preciso dosar na medida certa a dramatização com a fidelidade aos fatos; de outro, a inevitável confrontação do material ficcional com a história verdadeira confere familiaridade ao filme e aumenta sua exposição na mídia.

O Dia do Atentado, dirigido e co-roteirizado por Peter Berg, se sai bem ao fazer uma aposta relativamente ousada: em vez de definir claramente um ponto de vista, começa o enredo “atirando para cima”, apresentando pelo menos seis linhas de ação partindo paralelamente até o momento do ato terrorista com mortos e feridos, ocorrido durante a tradicional maratona de Boston no ‘Patriots Day’, em 15 de abril de 2013.

Conhecemos então o policial Tommy Saunders (Mark Wahlberg) e sua esposa Carol (Michelle Monaghan); o jovem casal Jessica Kensky (Rachel Brosnahan) e Patrick Downes (Christopher O'Shea); a estudante do MIT Li e seu interesse romântico; o empreendedor “Manny” (na verdade, Dun Meng), chinês que vive em Cambridge (cidade ao lado de Boston); o Sargento Jeff Pugliese (J.K. Simmons), da também vizinha Watertown; e finalmente o trio de islâmicos que perpetra o atentado e oculta suas intenções.

É evidente que o filme precisará escolher entre quais desses núcleos investirá tempo e situações dramáticas, e ele realmente o faz (o que acaba tornando, é verdade, excessivas algumas conexões que, após apresentadas, revelam-se dispensáveis ao longo da projeção). mesmo porque ainda precisa abrir espaço para outros personagens importantes na trama, como o agente especial do FBI Rick Deslauriers, vivido por Kevin Bacon.

Embora as caras mais conhecidas do filme pareçam interpretar papéis habituais dentro de suas carreiras (Wahlberg é o bostoniano briguento, Bacon o oficial cerebral, Monaghan a esposa carinhosa e engraçada, J.K. Simmons o cinquentão linha dura), o que é uma jogada certeira e até um pouco preguiçosa da produção, tal componente não atrapalha o envolvimento da plateia - ele, provavelmente, serve para aumentar a empatia, de modo que será difícil não estar bastante envolvido com os personagens do meio da projeção até o seu final, num movimento de fôlego único conduzido de forma discreta - mas hábil - pela direção.

Peter Berg ensaia alguma ousadia quando eventualmente alterna imagens reais de câmeras de vigilância, arquivo jornalístico e celulares com planos encenados, mas investe tão pouco no recurso que ele acaba passando despercebido (nada nem perto do balé formal de Moneyball - O Homem que Mudou o Jogo, por exemplo, que usa do mesmo expediente com virtuosismo). Da mesma forma, a questão do “ponto de vista” (talvez desde Rashomon, de Kurosawa, a preocupação inevitável na roteirização do filme “criminal”) arrisca a mostrar a cara (como na cena onde uma planta baixa da avenida do atentado é reproduzida pela equipe de investigação), mas o filme novamente opta por se centrar nos eventos reais, mantendo-se fiel ao espírito dos fatos e sem se arriscar a grandes arroubos estilísticos ou interpretativos.

Os momentos onde o filme “fala” mais alto que os fatos reais concentram-se na rápida cena de “despedida” de um dos terroristas e sua esposa (que o beija amorosamente, revelando sua verdadeira natureza, até então ocultada por conflitos domésticos) e no diálogo de Wahlberg com um colega, quando ambos resumem do que realmente se trata não apenas a produção, mas o problema do terrorismo: no final das contas, um conflito - ao menos momentâneo - entre pulsões de “bem” e “mal”.

A maior parte da plateia deve imaginar - ou mesmo estar informada - de como termina a “história real”: quem eventualmente morre ou é preso. O Dia do Atentado, por sua vez, finaliza com uma emocionante celebração de uma cidade orgulhosa de suas tradições, mas ainda assim tolerante e aberta a imigrantes, cujo espírito coletivo é perfeitamente sintetizado em Fenway Park, o campo de baseball do lendário time da cidade, o Boston Red Sox.

O Dia do Atentado (Patriot's Day, EUA - 2016)

Direção: Peter Berg

Roteiro: Peter Berg, Matt Cook

Elenco: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, J.K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon

Gênero: Drama, thriller

Duração: 133 min

https://www.youtube.com/watch?v=VDoNG61ijdo

Crítica | Quatro Vidas de Um Cachorro

Quatro Vidas de um Cachorro é uma dessas produções que acabam tornando-se controvertidas antes mesmo de sua estreia por motivos que, em geral, não são especificamente cinematográficos. No caso do filme dirigido por Lasse Hallström, o que permanecerá por um certo tempo na memória não será exatamente a obra, mas possivelmente o infame vídeo das filmagens, no qual a equipe tenta obrigar um dos cães-atores a mergulhar numa piscina assustadora - evidentemente contra sua vontade.

Se o mundo fosse um interminável cenário de “La La Land”, onde jovens brancos e lindos sapateiam em engarrafamentos enquanto confrontam o terrível de dilema entre se tornar ou não uma celebridade milionária, provavelmente “Quatro Vidas…” seria o entretenimento familiar perfeito: é bem produzido, bem fotografado, a direção não perde tempo ofuscando as verdadeiras estrelas (de quatro patas), a metragem é precisa, há um delicado balanço entre risos e lágrimas.

Ocorre, no entanto, que não estamos num musical vintage de Hollywood. Então confrontemos a realidade antes de retornar ao filme.

Uma das maneiras possíveis de percorrer a História do Cinema é através da evolução do tratamento conferido a atores não humanos que, para proporcionar o resultado desejado pela produção nas telas, foram inumeráveis vezes submetidos a condições hostis - quando não perversas -, expondo uma face da indústria arrebatada por cinismo. Tão duvidoso quanto fingir que tal realidade não existe é supor que os abusos tenham tido início com “Quatro Vidas…” ou que a baixeza moral de colocar seres sencientes a serviço do entretenimento lançando mão de violência é exclusividade da “frieza capitalista” de Hollywood. Ou alguém se ilude imaginando que a galinha está se divertindo na perseguição que dá início ao brasileiro “Cidade de Deus”?

Embora no início do cinemão mais comercial e em gêneros clássicos como o faroeste (onde cavalos que pareciam estar se jogando de penhascos estavam, efetivamente, sendo jogados) os abusos tenham se tornado mais reconhecidos e incômodos ao longo do tempo, é difícil ignorar que figurões do “cinema de arte” como JL.Godard (em “Week-end à Francesa”). F.F.Coppola (em “Apocalipse Now”), A.Tarkovsky (em “Andrei Rublev“), Luís Buñuel (em “Terra sem pão”), M. Haneke (em aborrecida recorrência). Lars Von Trier (em “Manderlay”) e P. Almodóvar (no repugnante episódio de “Fale com Ela”) tenham se deparado, mais cedo ou mais tarde, com o conflito ético envolvido no assunto, sem aparentemente terem cortado suas tomadas até que a vaidade autoral houvesse sido satisfeita.

Mais recentemente, fato este potencializado pelo dinamismo da troca de informações em redes sociais, superproduções como “Cavalo de Guerra”, “Hobbit” e “Speed Racer” também foram flagrados em circunstâncias não exatamente auspiciosas pelo tratamento dado aos atores não humanos, obrigando a indústria e a audiência a mais uma vez confrontar-se com a pergunta incômoda: é correto submeter animais a constrangimento, cansaço ou simplesmente violência com o objetivo de divertir as pessoas e ganhar dinheiro com isso?

Sabe-se que o conflito tornou-se uma questão social mais ampla quando, durante as filmagens do opulento e fracassado “Portal do Paraíso”, de Michael Cimino, acidentes recorrentes levaram à morte de muitos cavalos (novamente, os pobrezinhos), acirrando o processo que desencadearia na obrigatoriedade de monitoramento dos animais em sets de filmagem, a qual supostamente deveria inibir os abusos na indústria norte-americana - o que evidentemente revelou-se fraudulento ou inócuo em casos como o de “Quatro Vidas de um Cachorro”, onde a indignidade talvez seja amplificada pelo fato de que o filme busca entre os aficionados por cães o retorno de seu investimento.

Embora o vídeo vazado das filmagens torne clara a constatação de que, possivelmente, conseguir excelência de resultados usando atores não humanos em grandes produções envolva, por si só, submeter tais animais a um estresse semelhante ao dos outros profissionais - pelo qual eles, contudo, não puderam optar - há ainda uma outra espécie de revelação que ajuda a formar um juízo mais razoável a respeito da produção e da Hollywood atual.

O vídeo deixa claro, da mesma forma que o cachorro não está feliz em ser submetido à uma situação perigosa à força, que é ingenuidade acreditar no “diretor” como maestro rigoroso dos filmes produzidos em escala industrial, em sets de produção fragmentados e paralelos - portanto, é tolice quando alguém imagina que o diretor possa estar diretamente envolvido nas inumeráveis decisões tomadas o tempo todo nos meandros do complexo processo de produção cinematográfica (especialmente quando falamos de filmes que concentram dezenas de milhões de dólares e estão seriamente condicionados a cronogramas rigorosos, em cujos eventuais atrasos podem residir prejuízos também milionários).

“Eu não estava presente”, dirá Hallström - ele mesmo, longe de ser um neófito na indústria -, pretendendo não ser responsabilizado (o que é ridículo, visto que ele dificilmente usaria a mesma alegação para recusar uma premiação, para ficar no exemplo mais banal). O treinador do cachorro, por sua vez, é flagrado durante o vídeo vazado passando carinhosamente a mão na cabecinha confusa do bicho - ele também não é o culpado. Quem leva a culpa, então, se é impensável sequer imaginar uma cultura de “bem-estar animal” fora dos limites do capitalismo? (Sendo tal cultura decorrência direta do excedente de riqueza, uma vez que animal nenhum tem expectativa a qualquer “direito” numa sociedade primitiva ou onde as pessoas morrem de fome - vide os casos recentes da Venezuela e da Síria, onde cachorros convertem-se de companhias em refeições porque as pessoas estão famintas).

Se há alguma lição que todos podemos tirar do episódio é que “filmar a qualquer preço” tem, sim, um preço bem alto: no caso deste filme, talvez seja uma perda significativa do investimento porque nenhum homem foi capaz de perceber - durante a filmagem - que a suposta economia de forçar aquele cão, naquele momento, a fazer algo que ele não queria, para não atrasar o cronograma, por exemplo, seria uma indignidade muito cara a ser cobrada, mais tarde - especialmente quando os sets de filmagens estão repletos de câmeras (vejam só!) e, eventualmente, celulares por todos os lados.

Mas e o filme, o que dizer dele? Mais uma vez, é preciso salientar que o realismo (uma opção dos produtores) cobra seu preço. Enquanto o resultado de ter uma composição bem mais natural e orgânica na tela (os cachorrinhos estão lá, e são irresistíveis) posiciona o filme muito acima de boa parte das produções atuais (e mesmo as mais caras), tão mal resolvidas na tela do computador (porque falta disposição e coragem para resolver na hora de filmar), aqui podíamos muito bem ter animais computadorizados que talvez poupassem estresse e polêmica - mas aí não seria a vez de a “crítica” reclamar do artificialismo das cenas?

Inspirado no livro do cronista W. Bruce Cameron, “Quatro Vidas…” acompanha as peripécias de um cão (ou de sua alma, talvez) por sucessivas reencarnações em busca do reencontro com seu dono original. O enredo não problematiza algumas questões (como por exemplo onde estava a alma do cãozinho antes da primeira vinda ao mundo), mas resolve muito bem todas as outras às quais se propõe. Como não poderia deixar de ser numa produção como esta, o palco está todo armado para que os animais trabalhem (com todas as implicações disso, como se viu). Então, os atores humanos têm peso secundário, o que apenas reforça a proposta do filme e a torna mais bem-sucedida na execução.

Se você gostou de filmes como “Lembranças de Outra Vida” e “Marley & eu” (com os quais esta produção guarda notáveis semelhanças), irá inevitavelmente encantar-se com “Quatro Vidas de um Cachorro” - que é possivelmente um filme ainda mais atraente que ambos. Mas se recomenda não esquecer que a indústria do cinema (com seus inumeráveis sabichões) costuma ser péssima conselheira (em política, em economia, em conflitos internacionais) se não conseguiu resolver sequer o conflito a respeito de como tratar animais em sets de filmagem, atingindo ainda assim o realismo e o coração do público - sem, contudo, impor a quem não tem poderosos advogados ou agentes um sofrimento desnecessário e que nada tem de “cinematográfico”.

Crítica | Pequeno Segredo

O funcionário do cinema retira silenciosamente o cartaz de “Aquarius” e o substitui pelo de “Pequeno Segredo”, sob o olhar estupefato de meia dúzia de espectadores, num evento ligeiro, mas tão carregado de simbolismo que parece encenado. Protagonista acidental do drama político brasileiro que envolve também a militância partidária disfarçada de “comunidade cinematográfica”, o filme dirigido por David Schurmann deve passar para a história como a produção que desbancou “o outro”, dirigido por Kléber Mendonça Filho, na corrida sem fim pelo “Oscar brasileiro”. Como praticamente todos os subtemas que envolvem o Cinema Nacional, este episódio sem maior relevância acaba por sobrepujar os filmes em si – no caso de “Pequeno Segredo”, há motivos suficientes para gostar ou desgostar do filme sem parecer estar comparecendo à urna eletrônica.

“Pequeno Segredo” é um drama que lança mão de recursos narrativos consagrados (como a alternância cronológica) para contar uma história real ocorrida com a família do diretor e que despertaria pouco interesse não fosse seu desfecho com alta carga emocional. A brasileira Jeanne (Maria Flor) conhece o viajante neozelandês Robert (Errol Shand), ao mesmo tempo que acompanhamos as dificuldades do casal Heloísa e Vilfredo Shurmann (Júlia Lemmertz e Marcello Antony) para administrar a vida escolar e a passagem da infância para a adolescência de sua encantadora filha solitária que parece ter algum problema de saúde. Longe de todos esses personagens, uma autoritária senhora (Fionnula Flanagan) acompanha o desenrolar dos eventos, até que os conflitos começam a se cruzar e as relações temporais e familiares entre os personagens vão ficando mais claras.

O início é confuso porque alterna as três linhas de ação, presente e passado, diferentes cenários, narradores e pontos de vista, de modo que a melhor possibilidade para o espectador gostar do filme é concentrar-se no que realmente importa: a garotinha doente que será convertida eventualmente na verdadeira estrela e razão de ser do espetáculo. Incomodam também algumas inserções absurdas de merchandising (difíceis de aceitar numa produção cara para os padrões nacionais), especialmente aquela em que Robert desiste de enviar uma carta pelo correio brasileiro, provocando efeito cômico certamente involuntário.

Enquanto o filme avança, percebemos o esforço exímio do roteiro em amarrar as pontas, comportando dentro de um mesmo enredo relativamente coeso uma quantidade exagerada de matizes e informações dramáticas que só se encontram, finalmente, por engenhosa obra dos escritores: estamos diante de pelo menos três doenças diferentes, um acidente grave, três idiomas, quatro acentos étnicos, um exagero com o qual a direção tem ampla dificuldade de lidar e que, na verdade, poderia ter sido deixado pelo caminho – não fosse, talvez, o desejo dos produtores de servir um rodízio com a variedade mais ampla de pratos, tentando agradar todos os gostos possíveis e falando ao mesmo tempo de choque cultural, preconceito de raça, preconceito de classe, bullying, etc.

É surpreendente como a distribuidora bate cabeça ao permitir que o “pequeno segredo” – surpreendente e que, na verdade, é habilmente ocultado pelo roteiro, o que faz sua revelação elevar o filme e certamente penetrar o coração do público – seja comentado abertamente (é possível ver até mesmo o diretor falando sobre isso em entrevistas), o que traz à tona o fato de que mesmo os produtores não sabem muito bem o filme que tem em mãos.

A direção, por sua vez, sofre com a decisão costumeira de filmar a ação e os personagens diagonalmente, na altura dos olhos, ora mantendo a típica relação de estúdio de TV com os atores (ação de um lado, equipe de outro, câmeras a 45°), ora tentando cobrir o que acontece de todos os ângulos em movimentos de câmera dispensáveis. Não faz sentido gastar seis milhões de reais e ter à disposição cenários amplos se a câmera não deixa o drama respirar, privilegiando planos fechados e fundos desfocados mesmo nas externas e que só dão descanso nas filmagens aéreas. Essa limitação fica clara na cena mais importante do roteiro (onde as personagens de Lemmertz e Flanagan confrontam-se) e a câmera se perde tentando correr atrás dos atores, numa falha formal inadmissível num filme de grande porte. O olhar telenovelesco assumido acaba por diluir o efeito do que acontece no enredo, embora seja uma mania bastante conhecida e até certo ponto compreensível na cinematografia de um país onde a dramaturgia diária de TV predomina dentro da indústria audiovisual.

A maior parte das pessoas (e uma parcela significativa do jornalismo especializado) deixará passar os erros e acertos de “Pequeno Segredo”, optando por polemizar em torno de duas impressões (uma falsa e outra verdadeira) que correm em paralelo ao filme em si. A falsa é aquela que tenta convencer a opinião pública de que “Pequeno Segredo” foi escolhido para tentar o Oscar porque a Academia (ou seus folclóricos “velhinhos”) supostamente é resistente a material polêmico e tem preferência por “temas familiares”, quando basta uma olhadela na lista de títulos premiados com o Oscar estrangeiro para encontrar aborto, estupro, holocausto, eutanásia e conflitos de identidade de gênero em repetição mais que suficiente.

A verdadeira é que, colocados lado a lado, “Aquarius” perde para o filme de Schurmann por fazer menos sentido, universalmente, ao apoiar-se excessivamente num contexto político especificamente brasileiro para construir fama – quando “Pequeno Segredo” anda melhor sozinho, mesmo cambaleando de vez em quando, assim como a garotinha que dá vida e sabor à trama. Independente de abaixo-assinados ou manifestos de rede social, gritos de “Fora Temer” ou reclamações de cineastas desapontados, quando batem na tela os dois filmes, uma menina doente emociona e desperta reações que podem, eventualmente, fazer diferença na hora da competição.

Apesar de seus méritos (localizados especialmente na escolha do elenco e na construção labiríntica do enredo que, aos poucos, revela sua solidez em meio ao alto número de protagonistas, narradores e pontos de vista diferentes), “Pequeno Segredo” sofre com as falhas típicas de uma cinematografia nascida e criada em um mercado construído artificialmente, onde a concorrência entre os filmes deu lugar ao repetitivo exercício de cineastas que não sabem muito bem como gastar o dinheiro (público) que têm a seu dispor.

Os momentos em que nos perguntamos se assistimos a uma novela (e não a um filme), com todas as implicações formais que tal constatação nos traz, são contudo defeitos que não encontramos apenas aqui, mas em praticamente toda uma geração de realizações nacionais e que, possivelmente, só diminuiriam de peso caso a indústria andasse pelas próprias pernas – e não dependente da máquina estatizada que engloba desde o financiamento dos filmes, passando por reserva de mercado, até a manifestação da comunidade que rejeita – por motivações políticas – este título em benefício de outro (no caso, “Aquarius”) também forjado dentro do mesmo ambiente no qual a “política cinematográfica” sobrepõe-se ao cinema em si. É um erro, ademais, contrapor um ao outro quando mesmo “Pequeno Segredo” é um filme tipicamente resultante do ambiente regulatório que deu origem ao dirigido por Mendonça, sendo beneficiado por governos em todas as esferas possíveis e tendo custado ao menos o dobro que o filme do pernambucano.

Na verdade, isso tudo acaba importando menos ao público – a verdadeira razão de ser de qualquer cinematografia, vencedora do Oscar ou não – que o real e “pequeno segredo”, que literalmente descortina-se num desfecho encantador e delicado – o qual, mais que “valer o ingresso”, é sua única justificativa.