Review | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid é uma franquia que existe há mais de duas décadas. Eu e ele jogamos praticamente todos os títulos da série. Sabemos realmente do que se trata quando o assunto é MGS: riqueza em história, desenvolvimento completo de seus personagens, atenção aos detalhes, batalhas fantásticas contra chefes, humor inusitado, críticas certeiras, mensagens impactantes, jogabilidade que dura por anos – pegue Sons of Liberty para jogar hoje e entenderá o que digo.

Entretanto, aqui em Phantom Pain, tivemos uma experiência fantástica nas primeiras horas para então virar uma das obras mais razoáveis de Hideo Kojima que já jogamos – convenhamos, Kojima fazer um jogo razoável é um demérito.

Mas por que exatamente The Phantom Pain falha em tantos e tantos aspectos? Por que esse jogo não consegue concluir por si só a história de Big Boss e realizar uma ponte decente para Metal Gear?

O game começa com Snake hospitalizado graças ao desfecho traumático de Ground Zeroes. Ele desperta de um coma de nove anos para voltar a viver a lenda de Big Boss. Descobrindo que foi Skull Face quem ordenou o ataque à sua antiga Mother Base, Big Boss, Kazuhira Miller e Ocelot fundam o grupo Diamond Dogs e declaram guerra contra a XOF para acertar as contas e eliminar de vez qualquer rastro do excêntrico Skull Face do planeta. O problema é que o vilão – assim como todos os outros anteriores da série – conta com a ajuda paranormal de seus cúmplices e tem planos muito mais ameaçadores para dominar o mundo.

Quem joga Metal Gear sabe que a ênfase da série se dá no gênero stealth. Matar seus inimigos na surdina e não ser notado. Em partes, a furtividade permanece, mas o gameplay desse game é convidativo para diversos estilos de jogatina. Seja o jogador que gosta de bancar o Rambo, o que deixa tudo para seu parceiro virtual – acredite, a sniper Quiet consegue ganhar as lutas contra os chefes do jogo sozinha – , o que prefere seguir a clássica tática do rasteja e atira ou até mesmo para quem quer usar veículos terrestres ou aéreos. O legal é que o game não te pune por você fugir do stealth, mas te recompensa com diversos emblemas que representam o seu estilo de jogatina – uma sacada brilhante.

O gameplay é simplesmente diversificado ao extremo. É tão rico que é possível desperceber uma das maiores falhas do jogo: a irritante semelhança de objetivos nas missões. Enquanto nos divertimos atirando caixas de suprimentos na cabeça dos soldados, extraindo tanques com o dispositivo Fulton, metralhamos granadas no ar para explodir na cara do inimigo, as missões se resumem a: resgate um personagem x, encontre o plano para a arma y e mate o oponente z. Na maioria, esses são os tipos de missões existentes em Phantom Pain. E isso passa a ser, no mínimo, desagradável quando nós percebemos.

As missões filler são a maioria do jogo – a história principal se concentra em apenas treze das cinquenta missões. Isso nunca existiu em jogos Metal Gear Solid. Lidem com isso. Elas contribuem pouco ou nada para história principal do game. É encheção de linguiça forçada, pois ajudam a obter recursos e melhorar suas armas até certo ponto. Muitos críticos estão aclamando essa jogada. “Oh, olhem só que lindeza, temos aqui 157 missões secundárias e 50 principais! Quanto conteúdo! Isso vai te manter muito ocupado, não é mesmo? Ho ho ho!”. Pois eu respondo: não! Um absurdo fazer tanta vista grossa para um game somente porque é de Hideo Kojima, além de ser o último Metal Gear da autoria dele. E olha que eu ainda nem comecei a tratar de fato sobre os problemas do game.

É simples. Depois de cinquenta horas jogando – acredite, você vai precisar dedicar todo esse tempo para terminar a história principal –, continuar fazendo as mesmas missões, invadindo as mesmas bases, tudo apenas com uma roupagem ligeiramente diferente. Isso vira uma verdadeira chateação. Um exercício para a mente: imagine que você está a fim de uma pessoa. Você sai com ela e repara em suas roupas. No dia seguinte, sai de novo com a mesma pessoa, mas repara que ela está com as mesmas roupas, mas trajando uma tiara. No dia seguinte, a mesma coisa, uma tiara e um brinco. No outro, apenas o brinco. É exatamente assim com The Phantom Pain.

O que muda nas missões são meros enfeites para os mesmos objetivos. Mas há quem defenda: “mas você pode realizar este objetivo de mil maneiras possíveis! ”. Sim, de fato é possível. Mas querendo ou não, uma hora seu gameplay vai encontrar um estilo, ele se provará muito eficiente para cumprir o objetivo e você acaba com um estilo de jogatina viciado. Isso aconteceu com absolutamente todos que eu conheço que possuem o game. Tanto eu, quanto o Guilherme, optamos por fazer o seguinte: aprimore seu sneaking suit – esqueça a camuflagem, jogaram o conceito no lixo aqui (saudades de Snake Eater e da Octocamo de Guns of the Patriots)–, use armas com silenciador, jogue de noite e use a Quiet como parceira. Pronto, aí está a receita do sucesso com uma curva de dificuldade pífia para zerar o jogo. Repito, isso nunca aconteceu antes com Metal Gear Solid que nunca te deixou em uma zona de conforto.

Infelizmente, isso é péssimo para o próprio jogo também, não somente para você. Dessa forma, nós nunca nos sentimos compelidos a realmente explorar todas as mecânicas possíveis para jogar. Ou a usar materiais diferentes dos quais estamos acostumados. É um monstro imenso de variedade para customização de armas, roupas, itens dos parceiros, itens do jogador, mas que fica apenas ali na sombra. Um verdadeiro elefante branco – algo caro para caramba e que tem pouco uso. Claro, isso não cabe a todos os jogadores, mas isso é comum para a maioria. Ou você é um entusiasta ou é um crítico de games para vasculhar todos os segredos de Phantom Pain.

O game é dividido em três partes: prólogo, capítulo um e capítulo dois. O prólogo é fantástico. Ele simplesmente esbanja o poderio gráfico da Fox Engine – criada especialmente para o jogo. O gráfico é absurdo de lindo. Arrisco-me a dizer, o mais bonito dessa geração. Nesse segmento, os efeitos de fogo, luz, água, partículas diversas são exuberantes. Dá até para notar os músculos de Snake respondendo sob a pele enquanto ele se arrasta pelas alas do hospital. Além do gráfico, o prólogo é uma das duas missões que tem um peso narrativo e dramático guiado com forte presença de roteiro. Ali é possível sentir a presença de Hideo Kojima e de sua competência.

Mas aí vem a maior ironia, nessas duas missões roteirizadas em peso – prólogo e missão 43, não há o uso do fator X do jogo: o famigerado mundo aberto. Detalhe: são as melhores do jogo inteiro, justamente pelo peso de sua narrativa, escapando, portanto, da mesmice presente na grande maioria das outras missões.

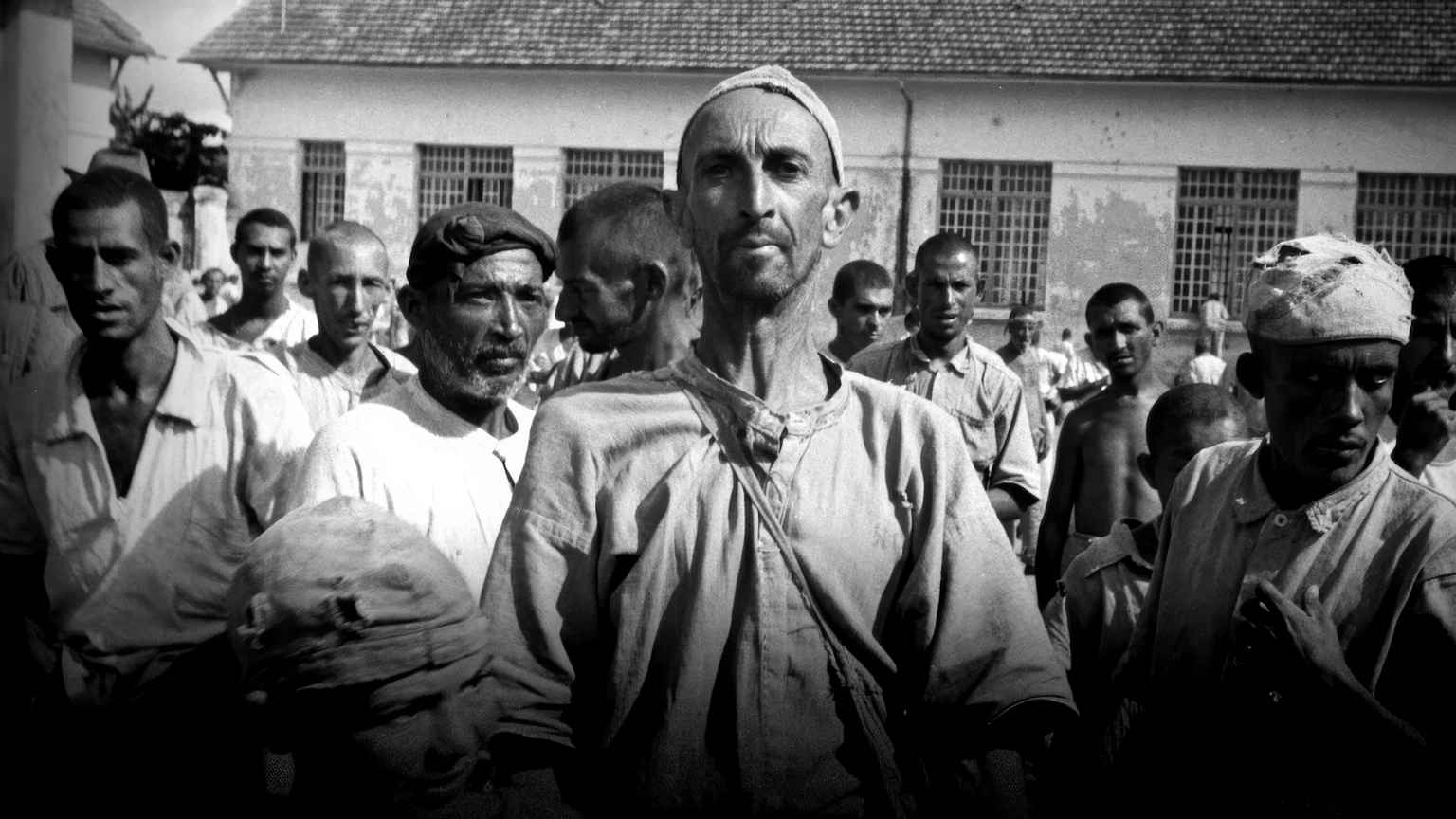

A partir do capítulo um, o jogador conhece o mundo aberto de Phantom Pain. São duas áreas: a região montanhosa e desértica do Afeganistão e a selva tropical da Angola-Zaire. Na teoria a ideia era ótima, mas na prática, a realidade atinge à tona. Seja lá por qual motivo, o sandbox de Phantom Pain é morto. Simplesmente não há justificativa para a escolha. A vida selvagem é escassa, não há movimento, não há vida e muito menos o que fazer, caso não esteja em missão. O cenário é belíssimo, mas, novamente, é limitado pela falta de conteúdo. Para se ter um ideia melhor do que falo basta observar que não existe um único civil dentro do jogo inteiro – todos são soldados. Um tanto conveniente, não? Em ponto algum sentimos como se aquelas fossem, de fato, regiões em guerra.

O sandbox do Afeganistão é o mais fraco dos dois, apesar de mais belo. Ele consiste, em boa parte, de um corredor largo cercado por montanhas. Como não há exploração vertical aqui como em Far Cry 4, Assassin’s Creed, Shadow of Mordor e Arkham Knight, o jogador se vê obrigado a seguir pelas estradas pré-determinadas. Esses desvios de rota incomodam muito, pois temos que dar uma volta imensa para chegar ao ponto da missão quando tudo poderia ser resolvido se pudéssemos escalar um pouco as montanhas – elas são desniveladas e possuem caminhos no meio delas. O pior de tudo é descobrir que existem paredes invisíveis nessas montanhas. Após muito esforço consegui subir consideravelmente por uma, quase atingindo a rota alternativa, e aí, para minha surpresa, fui impedido por uma parede invisível. Esse é o mundo aberto de MGS? Pois é.

Um fator positivo do gameplay é o enfoque no tempo real. Quando em missão, você pode solicitar equipamentos, parceiros e veículos pelo seu Idroid. Depois de trinta segundos, o Pequod – helicóptero de comando, larga seus itens no ponto escolhido. Além disso, é possível gerenciar sua Motherbase pelo Idroid, mandar suas tropas em expedições diversas, criar itens, ouvir fitas cassetes, músicas pop dos anos 1980 e temas de jogos anteriores, fator que felizmente ajuda quando tudo o que queremos é destravar o real desfecho do game e precisamos repetir sideops atrás de sideops.

Além do mundo aberto, das mudanças climáticas e do ciclo dia/noite, a maior novidade é a inserção dos parceiros. Podemos contar com a sniper Quiet – melhor parceira de longe, com o D-Dog, D-Horse e o D-Walker. Tanto Quiet, D-Dog e D-Walker realizam uma mesma função: são capazes de rastrear seus inimigos com facilidade. Assim você sempre os enxerga na tela e não tem a chance de ser surpreendido. O D-Walker é um Walker Gear desenvolvido para o Venom Snake. É uma máquina de guerra bípede que auxilia muito se você for um jogador de assalto.

O D-Horse tem a principal função de te ajudar na locomoção. É fácil cobrir grandes distâncias com o cavalo, mas ele não é muito sutil para ajudar nas infiltrações e os inimigos te percebem com relativa facilidade. Além disso, ele é melhor adequado para o terreno do Afeganistão. O D-Dog, companheiro que conhecemos desde filhote, tem um radar passivo de cem metros e detecta tudo ao redor dele. É de grande ajuda no começo, mas logo depois é substituído, assim como todos, pela Quiet.

As habilidades de assalto e infiltração da sniper tornam os outros parceiros praticamente obsoletos. Você não sente a menor vontade de utilizar eles quando sabe que tem a melhor sniper da história cobrindo sua retaguarda. Esse evidente desbalanceamento te deixa em uma zona de conforto ainda maior.

Ao contrário do mundo aberto, a inserção desses parceiros foi muito bem-vinda. Tornou o gameplay de MGS mais rico do que já era. Ainda sobre o sandbox, me pergunto por que Kojima não preferiu ainda seguir com o formato linear dos outros jogos só que inserindo as missões em espaços enormes. Sabe? Assim como em Ground Zeroes ou mesmo Snake Eater. Acredito que teria sido uma experiência melhor. Ou simplesmente misturando os dois formatos, por que não?

O fator de replay das missões é atrativo em certa medida – há muitos objetivos secundários para cumprir. A adição do modo reflexo ajuda muito também é outro acerto de Kojima. Com ele, o jogo te dá uma chance de redimir seus erros ao ser detectado por um inimigo. Agora se você não aproveitar a oportunidade, se prepare para encarar as consequências.

É interessante notar como a inteligência artificial do game se comporta com seu estilo de jogo. Se você atingir somente a cabeça dos inimigos, eles vão passar a usar capacetes. Se você só joga a noite, todos eles usarão lanternas para te encontrar. Se atira muito no peito, eles vão usar coletes a prova de balas. É um enfeite bacana, mas que dificilmente eleva a dificuldade do jogo. São os pequenos detalhes que Kojima adora se dedicar – existem vários no game.

Além do mundo aberto, temos a Mother Base – um lugar tão difícil de você se apegar quanto. É uma área imensa dividida em estações (incrivelmente similares ao Big Shell de Sons of Liberty) que ficam absurdamente longe uma da outra – dá para levar dois minutos dirigindo da base central para a médica ou outra qualquer. Na Mother Base é possível ver os itens que você extraiu em campo, assim como os soldados da Diamond Dogs que sempre te saúdam mesmo se você enfiar porrada neles – genial! Além de tomar um banho, a Mother Base não oferece mais do que isso e logo você perde interesse nela. Acaba voltando apenas na esperança de desbloquear mais uma das lindíssimas cutscenes do jogo.

Assim como outras decepções, a maior delas reside nas lutas contra os chefes. A série também é lembrada por lutas memoráveis contra chefões que te obrigavam a quebrar a cabeça para superá-los. Aqui, nada disso acontece. Temos que lutar três vezes contra os mesmos inimigos, os chamados Skulls, que sempre resultam em conflitos repetitivos e maçantes. São apenas bullet sponges que tornam a batalha ainda mais longas. Até mesmo o chefe final se resume a essa tática. Além disso, não há variedade e os encontros são poucos.

Enfim, o gameplay de Phantom Pain é fenomenal, mas um game não vive somente de jogabilidade. Outro fator de peso em todos os jogos da franquia é a história maciça. Tão rica que chega a ser confusa para novatos. E tenha isso em mente aqui, caso você for um jogador de primeira viagem, não vai aproveitar tanto o enredo como os veteranos. Mas não se decepcione, pois essa é uma das histórias mais fracas até então. Mas que fique claro, não foi por falta de potencial, mas sim por falta de crença da Konami no projeto.

Em The Phantom Pain, Kojima mira e atira com sua metralhadora de ideias em diversos tópicos: a problematização da linguagem, Guerra Fria, guerra biológica e química, pobreza na África, crianças na guerra, a mutilação, a deficiência, a “paternidade”, a discussão sobre as armas nucleares e a violência, a evolução da guerra, além de claro, o tema principal do jogo, a vingança.

Tudo isso é lançado e mastigado por tempos, mas nunca engolido. Fora a vingança, absolutamente nenhum desses assuntos tem um desfecho satisfatório ou um desenvolvimento competente. O mais mal trabalhado é a problematização da linguagem que envolve a motivação extremamente confusa de Skull Face – um vilão que você demora a entender e ainda assim, acaba sem entender nada. Infelizmente o encontro “épico” entre Snake e Skull Face traz um dos momentos mais fracos e esquisitos do jogo.

Já a mutilação, a deficiência física e a vingança são trabalhadas principalmente pelo coadjuvante Kazuhira Miller, o parceiro de Snake no comando da Mother Base. Assim como Skull Face, Kaz é um personagem redundante, de uma nota só. Sempre grunhindo, reclamando, proclamando monólogos com frases de efeito bonitas e repetitivas. E apesar de proclamar a vingança contra Major Zero e a Cipher, nós nunca vemos nada disso. O roteiro pouco menciona esses dois pontos que são cruciais para a história de Big Boss. Também há pouca explicação do projeto Les Enfant Terribles (que gerou os clones de Big Boss), o que é uma pena. O arco de Eli com Boss poderia render muito mais.

Kojima enfatiza muito o discurso de Kaz o que acaba torrando a paciência – o texto é poético em demasia, quase um monólogo já que Snake deixa ele falar sozinho. Um personagem que fala demais enquanto o principal fala de menos. Para nossa sorte, o ator Robin Atkin Downes interpreta Kazuhira. Sua performance é simplesmente a melhor do jogo e a do ano. O texto fraco pouco importa com o espetáculo que é a interpretação do ator – pesada, sombria e cheia de ódio. Certamente merece o VGA destinado à categoria.

Venom Snake/Big Boss passa a maior parte do jogo calado. Ele pouco contesta as ordens de Kazuhira para realizar as missões, também pouco conversa, não fala com ninguém, só escuta. É um personagem que está em constante luto desde o início do jogo. É possível interpretar de diversos motivos a súbita mudança de comportamento do personagem e Kojima deixa isso nas mãos do espectador.

The Phantom Pain não cumpre o principal objetivo de sua existência: mostrar como Big Boss passou de herói para vilão. Ele mostra lampejos disso, mas como o personagem é tão introspectivo, é praticamente impossível decifrar o que se passa na cabeça de Snake na maior parte do tempo. Somente na Missão 43, que o jogo se torna mais claro e o personagem passa a nos afetar mais. O problema é que na missão seguinte, o jogo acaba.

Nós só percebemos a maldade do personagem pela sua conveniência com os métodos cruéis de Kaz para lidar com muitos dilemas do jogo.

Outra polêmica é a troca do lendário David Hayter para Kiefer Sutherland. Mais bizarro ainda é notar constantemente que Sutherland trabalha pouco. Ele mantém expressões muito parecidas para Snake, sempre pensativo, um personagem em choque. O timbre da voz é sempre correto, embargado, pesado. Só é uma pena que ele fale tão pouco.

Snake começa a ganhar mais forma quando passamos a nos relacionar com Quiet, a sniper calada. Me limito a dizer que a relação entre os dois é muito bonita, traz os melhores momentos do jogo e se baseia na linguagem corporal. Aqui sim, Kojima explica os motivos do silêncio da personagem e também a origem de seus poderes. O desfecho da história dela é impactante. Nos afeta mais que o fim da história.

Ocelot também é um dos personagens que ganham um bom destaque em Phantom Pain. Aqui finalmente podemos como ele se comporta de fato perto de Snake e sua relação intrigante com ele. Destaque para Troy Baker, excelente como habitual. Aliás, os atores estão fenomenais. Esse é um dos jogos com uma das melhores dublagens e expressões faciais que já ouvi e vi. Os detalhes são tão mínimos que até mesmo Eli tem sotaque britânico, fazendo o vínculo com o restante da franquia. Outro ator que sobressai é James Horan como Skull Face adicionando um sotaque único e gestos singelos que misturam uma calma interior, soberba, prepotência e elegância.

Apesar do texto problemático, da progressão do enredo ser forçada e algumas vezes sem sentido, Kojima revolucionou a modo de contar uma história com suas cutscenes – cerca de cinco horas de filme, muito pouco para um game de cinquenta horas.

Aqui, o diretor usa apenas a técnica do plano sequência. Com a tecnologia fenomenal da Fox Engine, Kojima consegue montar uma decupagem fantástica para as cenas. A ritmo é tão fluido para variar os enquadramentos que é fácil se encantar com tudo aquilo. Para guiar a sua atenção, ele utiliza lens flares, zooms e desfoques selecionados. O resultado final é orgânico e nos leva a sonhar a ver um dinamismo tão perfeito um dia nos cinemas.

Kojima é apaixonado pelo jogo, é perceptível isso. Ele sempre busca dar toques à imagem de modo que ela fique fantástica, cheia de estilo quando assume as rédeas e insere um slow motion poderoso nos levando à loucura. É impossível não vibrar com o jogo ou ficar embasbacado pelas sequencias de ação, especialmente as que envolvem Quiet.

Além dos enquadramentos sempre acertados, Kojima se importa muito com a iluminação. Aqui, a “fotografia” supera a sua função de iluminar apenas e passa a enfatizar muito o que o diretor quer transmitir para nós. O prólogo é perfeito para elucidar isso a você, assim como a missão 20 e principalmente na missão 43 na qual acontece o momento mais poético da fotografia e encenação do jogo.

Vamos entrar agora na polêmica questão envolvendo o design da personagem Quiet, que anda praticamente nua durante todo o jogo, o que, naturalmente, recebeu uma série de críticas por parte de feministas e defensores do politicamente correto. Aqui abro uma pergunta: você já parou para pensar por que a maioria dos personagens principais dos jogos são fortes e de boa aparência? Indago, será para agradar o público feminino ou gay? Ou porque os designers simplesmente gostam de ver um homem musculoso à sua frente? Por que você acha que Snake, de uma hora para a outra, decidiu usar um rabo-de-cavalo?

A parcial nudez de personagens femininas em Metal Gear sempre foi uma constante na franquia, exemplos disso são Sniper Wolf, The Boss e Eva. Ao mesmo tempo, por anos e anos vimos Solid utilizar um collant que ressaltava todos os seus músculos e partes inferiores traseiras e não ouvimos ninguém reclamando.

Todo e qualquer produto conta com seu público-alvo e até pouco tempo atrás os video-games eram totalmente centrados no público masculino – MMORPGS são claros exemplos disso. Criticar um jogo somente porque uma das personagens está quase nua é, perdoem a expressão, pura frescura, especialmente neste caso, onde o fato é totalmente justificado pela narrativa (ainda que ela seja uma mera desculpa para colocar Quiet da maneira como ela é). Os militantes politicamente corretos que tentam censurar tais obras de nada diferem dos religiosos e políticos ao afirmarem que games são obras do demônio e que incitam a violência.

Acredito que muitos conheçam a loucura que foi o desenvolvimento do game. A tensão entre a Konami e Kojima foi tanta que o diretor abandonou o estúdio – ou foi convidado a se retirar.

A deadline do jogo estava chegando e Kojima queria trabalhar ainda mais, pedindo mais dinheiro. O orçamento do game estava superando os oitenta milhões, logo a produtora recusou e mandou ele fechar o projeto, já acreditando no prejuízo. Essa decisão estúpida da Konami é a principal responsável do jogo ser o que ele é hoje: incompleto.

Não é preciso ser cético para notar isso. O capítulo dois era para ser destinado a desenvolver melhor diversas questões do game – dizem por aí que Kojima queria fechar em cinco capítulos, algo que não duvido, pois encontraram indício do capítulo três nos arquivos locais da versão de PC. Assim como já veio a público o restante da missão 51 que estava nos planos de sair no jogo final, mas que nunca teve o desenvolvimento concluído – ela só fecharia um dos subplots mais importantes do jogo.

Acontece que o capítulo dois só vale a pena por conta das missões 43 e 45. De suas dezenove missões, treze são missões repetidas que você já havia finalizado no capítulo um, só que com condições mais extremas, aumentando a dificuldade. Até mesmo as cutscenes são iguais! É vergonhoso ver isso acontecer com MGS em seu jogo “final”.

Pode parecer pouca coisa, mas não é. Ter que cumprir objetivos semelhantes no capítulo um já era irritante, mas revisitar as missões mais difíceis novamente é um teste de paciência. Simplesmente não vale o esforço e deixa um gosto amargo na boca.

Graças a pressa da Konami em lançar o game, informações vitais para o entendimento do final do game ficaram presas nas fitas cassetes, já que as cutscenes nunca tiveram a chance de existir. Quando terminar o jogo, escute todas as fitas marcadas em amarelo. A informação “complementar” é mais relevante que a maioria dos acontecimentos que são expostos pelos filmes.

O desfecho do game é bom. Tem impacto e é poderoso. Uma das poucas reviravoltas que o game possui. Porém, mesmo assim, ele deixa tudo aberto à interpretação do jogador, explicitamente. Não há uma conexão canônica de Kojima deste game para Metal Gear. É uma pena. Ver um gênio como ele se limitar a citar Nietzsche, “Não existem fatos, apenas interpretações. ”, é um tanto deprimente.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain é o resultado de uma má gerência e da traição de sua desenvolvedora em não confiar no sucesso do que era para ser a conclusão épica da saga de um dos personagens mais importantes da História dos Videogames: Big Boss. Com isso, assim como seu protagonista, The Phantom Pain é um game mutilado, aleijado, incompleto.

O jogo é muito bom e divertido, o game mais sério da franquia, mas por causa do roteiro fraco, do desenvolvimento medíocre de boa parte de seus personagens, da escolha dúbia e cara de pau para o level design de diversas missões – principalmente as do capítulo dois, do desfecho que não resolve a mitologia de Big Boss de modo satisfatório, entre tantos outros motivos já listados aqui, se torna apenas um game decepcionante. Metal Gear Solid, Big Boss, os jogadores e Hideo Kojima mereciam algo muito maior que isso.

The Phantom Pain tenta mostrar a história de um herói que viveu tempo o suficiente para se tornar vilão, mas acabou mostrando a história de um jogo perfeito que é longo o suficiente para se tornar um jogo 3,5.

Pontos Positivos: Gameplay fluído, trilha musical original e licenciada soberbas, gráficos e efeitos sonoros exemplares, integração com companheiros, interpretações fabulosas em absolutamente todos os personagens, direção excepcional de Hideo Kojima para as cutscenes, mensagem bonita para o jogador ao final do game, final aberto para interpretação do jogador.

Pontos Negativos: Conceito de mundo aberto mal utilizado, missões repetitivas, muitas missões filler, batalhas medíocres contra chefes de fase, roteiro mal desenvolvido, personagens mal explorados, capítulo dois, o jogo está incompleto, informações vitais para o entendimento da história ficam restritas às fitas cassetes, poucas cutscenes para cinquenta horas de gameplay, resquícios de um sistema de micro-transições no modo single player, experiência decepcionante após a conclusão do game, final aberto para interpretação do jogador.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Desenvolvedor: Konami, Kojima Productions

Gênero: Stealth, Ação

Dísponivel para: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

Versões jogadas para análise: PC (GTX 980 Ti) e PS4

Review | Assassin's Creed: Syndicate

Após o desastre no lançamento de um jogo subestimado, a Ubisoft entrou em uma maré de incertezas por conta dos olhares desconfiados dos fiéis consumidores. Com apenas um ano de diferença, a Ubi teria que fazer bonito com o lançamento de seu principal carro chefe de IPs: Assassin’s Creed.

Syndicate foi descoberto muito cedo. Em apenas um mês do lançamento de Unity, já haviam vazado artes conceituais e imagens in game na rede. Na época, o jogo se chamava Victory revelando o local e o momento histórico que o game se passaria. Tentando reconquistar o amor dos fãs, eis que Syndicate traria uma história repleta de ação e intriga em plena Londres vitoriana no séc XIX, durante o fim da Revolução Industrial.

Double Trouble

O intuito do lançamento de Syndicate era levar a franquia para patamares jamais vistos, avançando a ambição prometida por Unity que, embora seja um game graficamente mais belo, não contava com tantas inovações de gameplay por propor esse retorno para as “origens” da franquia.

Aqui, acompanhamos a narrativa dos gêmeos Jacob e Evie Frye, os poucos remanescentes do credo dos assassinos quase dizimado da Inglaterra devido a presença massiva de templários. Ambos decidem que seu treinamento acabou e que finalmente é chegada a hora de partir para Londres e libertá-la das garras de seus arqui-inimigos que são o status quo que controla toda a infraestrutura da cidade.

Enquanto isso, o zé randômico dos tempos contemporâneos agora é um assassino iniciado. Cabe a ele encontrar a Peça do Éden em Londres a partir das memórias dos Frye que entraram em contato com o artefato – um Sudário. A corrida contra o tempo se inicia, pois os templários também trabalham para encontrar o item necessário para finalizar um plano mirabolante.

Unity trazia uma boa história de amor proibido aliada a um conto de vingança pessoal. Considero uma das mais interessantes do universo AC. Porém, com Syndicate, é um pouco mais difícil se confraternizar com a narrativa dos Frye. Não por ela ser baseada no arquétipo mais clássico de revolucionário vs. a ordem vigente, mas sim por falta de personalidade na narrativa dos heróis.

De backstory, há sempre uma inútil discussão sobre a lembrança de um pai, já morto e Assassino. É possível inferir uma enorme admiração e aversão pela figura paterna entre Evie e Jacob, respectivamente, que volta e meia causa alguns conflitos em diálogos ácidos que sugerem uma história melhor do que a que experimentamos ao decorrer dos jogos.

Os sidekicks também perdem significativo brilho. Enquanto Unity conseguiu resgatar um pouco do chame de Leonardo Da Vince com Marquês de Sade e Napoleão, Syndicate conta apenas com aliados pouco expressivos. Um dos mais legais incorporados na narrativa, Alexander Graham Bell, é logo esquecido na metade do jogo.

Incorporando o modelo de side missions, temos parceiros que oferecem missões únicas. As mais divertidas são as do clube sobrenatural de Charles Dickens. Outras figuras históricas presentes no game são Charles Darwin, Karl Marx, Rainha Vitória e Duleep Singh. Além de uma participação de Winston Churchill na missão glitch do Animus que mostra Londres em plena Primeira Guerra – essa parte do gameplay ainda é um dos maiores destaques do game, embora só exista essa ao contrário das variadas missões em Unity.

A história do game é bastante morna, mas os roteiristas trabalham com atenção para colocar os principais eventos em pontos turísticos obrigatórios na exploração da Londres vitoriana. Seguindo os passos de GTA V, a Ubisoft também delineia missões específicas para um personagem exclusivo, embora a grande maioria seja jogável tanto com Evie quanto Jacob.

O que de fato é legal na história de Syndicate é a questão da infraestrutura da cidade. Toda vez que a dupla assassina um templário importante, chefe de fase, há repercussões na cidade. O próprio roteiro frisa isso ao seguir com o clichê entre os irmãos. Um é descerebrado e inconsequente, porém muito forte. Outra é ardilosa, inteligente e se preocupa com a verdadeira missão que é encontrar o sudário, porém é mais vulnerável. Músculos vs Cérebro.

Nisso, o texto desenvolve um pouco Jacob. Ele sempre é confrontado pelas consequências de suas ações impensadas, é manipulado e mais atrapalha do que ajuda. Com o orgulho do personagem, nada é catártico para ele, mesmo que haja certo arrependimento. Mesmo sendo um desenvolvimento pobre, é suficiente para um personagem que seja tão mala.

Com Evie, pouca coisa realmente acontece, já que ela uma personagem a la Ezio Auditore no sentido de ser poderosa e simples. A mulher já sabe definir o certo e o errado. Há somente aquele conflito paterno tedioso e uma ponta de romance muito mal desenvolvido com outro personagem pálido chamado Henry Green.

Já o antagonista, Starrick, recebe o mesmo tratamento de sempre, embora sofra a morte de alguns aliados. O problema grave mesmo do roteiro é sua conclusão. Não por ser anticlimática, mas por revelar um conceito bizarro que deverá guiar os próximos jogos, além de receber um design de batalha terrivelmente chato. Não é um desastre, é inesperado, mas só o tempo dirá se é uma boa ideia cair nesse terrível clichê.

As Engrenagens de Londres

Como dito, a Ubisoft propõe algumas mudanças na jogabilidade de Syndicate. Esse é o primeiro Assassin’s que se aproxima do método de exploração de GTA por conta do tamanho assustador de seu sandbox, forçando o uso de veículos: no caso, as carroças e carruagens. Este é um ponto deve ser elogiadíssimo pela riqueza física, de colisões, variedades e texturas entre os diversos veículos disponíveis. Há bondes, brigadas de incêndio, carroças simples, de passeio até as mais pomposas utilizadas pela realeza, além da variedade de cavalos que puxam a diligência.

Mesmo que o controle seja totalmente árcade para facilitar o uso, é uma alegria passear pelas ruas londrinas com os veículos. Realmente há um impacto visível na velocidade de exploração ao usarmos eles, pois a mobilidade na cidade é algo já diferenciado. É importante lembrar que, por vezes, nos deparamos com alguns congestionamentos em pontos centrais da cidade – algo apurado historicamente.

Como havia dito, a exploração mudou bastante. Primeiro, os edifícios estão ainda mais altos do que em Unity e contam com MUITAS chaminés. Um porre ficar pulando de telhado a telhada com essas coisas no meio. Então já é algo desencorajador. Dessa vez, praticamente não há nenhum inimigo em telhados, apenas atiradores em território blighter. Com essas novas dificuldades, mesmo com a velocidade de escalada já aprimorada, navegar nos telhados torna-se tedioso em pouco tempo.

Já no começo do game, há uma solução para isso: o gancho mecânico. O gancho funciona assim como na série Batman Arkham. Atingimos o telhado em poucos segundos e é possível lançar o instrumento em edifícios distantes criando pontes entre eles abrindo novas possibilidades de assassinatos. Como as ruas estão bem mais largas, é um instrumento que facilita bastante a exploração vertical.

Outro ponto novo de gameplay que pode conquistar os jogadores é a disputa pelos distritos com guerras de gangues. Jacob assim que chega a Londres já decide que terá uma gangue que lutará contra os blighter, a organização criminosa que trabalha com os templários. Para liberar os distritos, segue-se a fórmula de sempre com variações: sequestre tal inimigo, mate tal inimigo, roube tal inimigo, além das novas missões da libertação das crianças que exercem trabalho infantil. Como geralmente cada distrito é composto por nove atividades para então desbloquearmos a luta contra o capanga chefe e liberarmos o território, é algo que se torna enfadonho rapidamente. Mas rende muitas horas extras de gameplay. Repetitivo, mas longo. Há quem valorize.

Nesse trecho de lutas de gangue, também é possível aprimorar as habilidades da sua própria gangue no trem que funciona como QG dos assassinos. Certamente fará impacto na sua experiência caso tenha interesse em recrutar os integrantes para cumprir missões ao seu lado. É uma opção boa, mas totalmente opcional.

O jogo começa muito bem com as missões mais roteirizadas. Essas, infelizmente, surgem aos poucos oferecendo chances de assassinatos únicos, além de opções interessantes para cumprir os objetivos como visto no game anterior. Também, mesmo que haja essa ênfase, é perfeitamente possível cumprir o objetivo das missões do modo que quiser no estilo rambo ou no stealth.

Aliás, o stealth certamente foi aprimorado por conta da opção de “esgueirar-se“, deixando o personagem agachado emitindo menos ruídos. Como a inteligência virtual continua bem estúpida, é um bom incentivo abordar o game no stealth para evitar as longas sessões de luta corporal. No começo, a mecânica de contra-ataque e desarme certamente é divertida, mas as lutas demoram tanto que cansam rápido, fora as animações de finalização que são enormes estendendo ainda mais esse tempo.

Com o progresso do game, esses problemas são resolvidos através do level up e da árvore de habilidades que deixa seu personagem mais forte capaz de criar combos matando oponentes com apenas um golpe. Mas até chegar lá... prepare-se para horas tediosas de combate. As armas também são mais diversificadas com kukris, bengalas falsas e socos ingleses. Até o vestuário é aprimorado para conter pontos bônus de certas habilidades dos personagens.

O Regresso

Algo que a Ubisoft sempre terá para se orgulhar do impecável time da desenvolvedora é a recriação das cidades apresentadas na franquia. Com Unity vimos uma Paris, embora quebrada, efervescente, pulsando vida e caos.

Londres é bem diferente de Paris e aqui, a Publisher acertou em cheio. Seja na arquitetura, no mapa planejado, na reconstrução dos marcos da cidade. Londres de Syndicate é uma cidade viva e muito bem organizada. Ainda há a diferenciação acertada na paleta de cores entre os diversos bairros, mais nobres e outros populares. Os bairros industriais com a carga verde tóxica, quase sempre sombria e nublada, sem pavimentação, são um espetáculo a parte. Há indústrias diversas desde têxteis a até refinarias de carvão. É tudo muito bem apresentado em geral.

O capricho com a população merece destaque. A variedade é tremenda, seja nas atividades ou dos trajes. Se pararmos em um parque é possível ouvir histórias inteiras de damas fofocando ou de uma vendedora implorando que compremos um sorvete. Cada NPC tem um destino diferenciado para realizar alguma atividade tornando a cidade muito viva. Não há aquele mar de gente de Unity, porém é uma quantidade mais adequada de gente nas ruas.

Sindicato dos assassinos

Syndicate tenta bastante tirar a lembrança marga do lançamento quebrado do Unity. É uma tarefa inglória, mas consegue surpreender com as novidades apresentadas. Os defeitos de lei, permanecem, porém grave apontar a chatice que o combate se torna depois de um bom tempo jogando. Maior variedade de inimigos e skins talvez resolveriam em parte esse problema.

A abordagem encorajada ao stealth fora todas as opções que o game fornece para te ocupar são bem-vindas. Para quem nunca jogou Assassin’s na vida, pode ser um ótimo jogo. Para os veteranos, a impressão de reciclagem ainda resiste e como a história não é grandes coisas, realmente fica difícil apontar o game como ótimo. As poucas novidades não são tão sofisticadas a ponto de provocar um efeito Black Flag ou Unity. Falta mais substância nessas side quests ordinárias de liberação de distrito. Até mesmo as destinadas aos aliados já perdem um pouco o brilho, apesar de mais diversificadas.

Com as DLCs, Syndicate mostra facetas mais interessantes como uma caçada a Jack, o Estripador e uma série de assassinatos Dreadful com Conan Doyle. Talvez tenha faltado essas facetas mais inspiradas no jogo base que, embora muito bom e visualmente belo, se torna tedioso aos poucos conforme percebemos que não há nada de novo no front. O momento das grandes cidades já passou e fomos bem servidos. Resta agora torcer para que a Ubisoft explore caminhos cada vez mais exóticos para explorarmos em Assassin’s Creed.

Review | Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition

Difícil não apostar que um mísero fã de Star Wars não tenha caído no grande hype que cercou o anúncio e lançamento de uma das últimas obras da saudosa Lucasarts: Star Wars: The Force Unleashed. Lançado em 2008 para praticamente todas as plataformas existentes na época – incluindo Wii, Force Unleashed explorava o terreno fértil do hiato entre os episódios III e IV da saga respondendo a uma questão que poucos haviam perguntado: afinal, Darth Vader teve um aprendiz?

Sim, teve um aluno excepcional: o misterioso Starkiller, o protagonista da aventura retratada no game. Em uma das primeiras incursões imperiais em Kashyyk, Vader continua sua missão de matar Jedis espalhados na galáxia. Nesta missão, encontra um Jedi desertor. Durante a batalha, descobre que o mesmo possui um filho muito sensitivo à Força. Após matar o velho Jedi, Vader sequestra o garoto e passa a treiná-lo, secretamente, como aprendiz para ir à caça de Jedis sobreviventes da Ordem 66.

O Cânone que nos dá saudade

O roteiro de Force Unleashed, assim como todas a maioria das obras derivadas da saga original de George Lucas, era considerado canônico até a Disney comprar os direitos da franquia. O que diferenciava Force Unleashed das outras obras, era a benção e envolvimento direto de George Lucas no projeto, supervisionando as ideias propostas pelo roteiro capitaneado por Haden Blackman.

E de fato, uma das melhores características do jogo é seu enredo inspirado. Mesmo que falhe bastante em configurar camadas para os promissores protagonistas, a história encaixa tão bem no contexto geral da saga que é difícil não ficar impressionado com as ideias corajosas trazidas aqui.

Devido ao ritmo apressado, nós dificilmente conhecemos Starkiller de fato, mas o roteiro se propõe em estabelecer um arco completo de transformação de Sith para Jedi, honrando um conflito inconsciente do protagonista na sua divisão dos dois lados da força representado pelas duas figuras paternas de sua vida.

Acabamos simpáticos ao carisma do personagem por conta do conflito humano, além de reconhecermos o aflorar de um romance com a piloto de sua nave, a imperial Juno Eclipse, e da amizade com o cínico e psicopata robô Proxy que sonha, explicitamente, em matar Starkiller.

Force Unleashed funciona basicamente como dois jogos em um. Na primeira metade do game que contempla 4 fases, somos missionários diretos de Vader na caçado aos Jedi perdidos – incluindo alguns do canon oficial dos filmes como Shaak Ti. A verdadeira intenção de Vader com Starkiller, é usar o sith como aliado para destronar o Imperador.

Depois das incursões contra os Jedi, o game conta uma ótima reviravolta, embora previsível, e passa a tornar a figura de Darth Vader bastante complexa por conta dos planos e pedidos que ele passa a Starkiller na segunda metade do game. A partir desse ponto, diversos personagens conhecidos aparecem na narrativa como Bail e Leia Organa, Mon Mothma, entre outros. O destaque desse arco se concentra nos ensinamentos Jedi passados por General Kota que também orienta Starkiller diversas vezes.

Então temos sim um arco bem definido que divide o personagem entre os caminhos Jedi e Sith da Força. Tanto que o design da segunda metade do game colabora para que o personagem veja o caminho de destruição, miséria e escravidão que Império inflige a diversos sistemas que eram livres antes da visita de Starkiller.

Uma pena que, embora a transformação seja competente, a relação do protagonista com Darth Vader nunca é aprofundada como se deve. Pegando pelo contexto geral da saga, é possível interpretar o sequestro do garoto como uma vingança de Vader contra os Jedi que tiraram seus filhos após a tragédia em Mustafar. Além da adoção preencher o vazio que Vader deve sentir. O engraçado é o misto de ódio e afeição que o asmático antagonista sente pelo jovem sith.

Uma jornada galáctica

Além da história, o pessoal da Lucasarts também caprichou bastante com o level design e engines para construir a física surpreendente do jogo. Ao longo das 10 fases do game, visitamos diversos lugares interessantes como Kashyyk pré e pós dominação imperial, Felucia pré e pós, Raxus Prime pré e pós, algumas naves imperiais e a Estrela da Morte em plena construção.

Mesmo que o jogador revisite fases em 3 passagens diferentes, o conceito artístico renovado e a diversidade de objetivos não conseguem trazer uma ponta de desânimo para nós. As transformações são bastante impressionantes transmitindo uma crueldade nunca vista em nenhuma mídia até agora. O conceito artístico de cada lugar também impressiona.

Os ambientes são muito distintos entre uma fase e outra. Os corredores lustrosos monocromáticos das fases imperiais dão lugar ao verde exuberante de Kashyyyk, dos tons pastéis tóxicos do planeta sucata Raxus Prime, das florestas azuladas cheias de plantas alienígenas de Felucia, nos intestinos cheios de ventania de um Sarlacc ou para a verticalidade exigida para a exploração da Estrela da Morte.

Além do design artístico ser capaz de nos deixar boquiabertos, os gráficos eram bons para a época – mesmo que capados ainda para nivelar com outros consoles de geração passada. O cuidado da arte é tão massivo que Starkiller sempre apresentava novos trajes estilosos para cada fase – enquanto Sith, mais sombrios e picotados, enquanto Jedi, mais iluminados, claros e conservadores.

O mesmo se dá com os cristais de sabres de luz. Dentre os holocrons colecionáveis dispostos pelas fases, encontramos cristais das mais diversas cores para customizar os sabres. Alguns outros cristais ofereciam adicionais de dano, força, regeneração de vida, etc, para serem equipados na arma. Os holocrons também oferecem pontos de experiência adicionais para evoluirmos a árvore de habilidades do personagem

Os elementos de RPG certamente colaboram em tornar Starkiller o personagem overpowered que o jogo propõe que ele seja. Dominamos diversos poderes sombrios da força como os famosos raios projetados pelo Imperador. Lançamento de sabres de luz, explosão de Força, force pull, push e grip que permite o jogador interagir com diversos elementos do cenário, sejam objetos ou inimigos. Outras árvores dedicadas para a vitalidade a afins ou para comprar novos combos, também são disponíveis contando com seus próprios pontos para comprar habilidades.

O legal do aprimoramento dos poderes da Força é ver por transformações gráficas nítidas como o personagem fica cada vez mais poderoso.

Revolução na Força

Como dito, a principal proposta da Lucasarts para Force Unleashed era tornar o game um bastião revolucionário de elementos de física para que o jogador realmente se sentisse um manipulador nato da Força. Dito e feito, a Lucasarts conseguiu cravar mais uma excelente medalha em sua história.

Praticamente todos os elementos do cenário reagem com os poderes que soltamos para destruir a grande diversidade de inimigos trazidos pelo game design. Podemos arrombar portas maciças de aço com o empurrão ou abri-las com o force grip manipulando do modo que quisermos. Aliás, o force grip é uma das ferramentas mais uteis do jogo. Através dele, podemos jogar caixas nos inimigos ou capturar os troopers ou outros soldados, os jogando nas paredes ou no vácuo do espaço. O interessante é notar como os inimigos reagem quando são tostados, lançados pelos ares, segurados pela levitação, empalados pelo sabre de luz ou de qualquer outro modo que você encontre para dizimar as hordas de inimigos que aparecem nas fases.

Os efeitos eram realmente um belo diferencial de realismo para o jogo. As engines responsáveis para trazer aquele grau de interatividade nunca visto antes agora são as mais básicas para o desenvolvimento de qualquer game novo: havok e euphoria. Pena que na época, a reação física de tecidos ainda não era tão aprimorada quanto hoje, o que certamente causa um belo estranhamento quando andamos com Starkiller vestido com trajes mais compridos.

Carnificina Sith

O design das missões, embora tenha boa concepção de cenários, boas animações e variedade satisfatória de inimigos de diferentes dificuldades, raramente apresenta objetivos criativos. Sempre estamos em busca de alguém ou de algo, sem ter espaço para apresentar missões mais interessantes. A vantagem são as ótimas sequências contra os chefes de fase.

Há diversas lutas de sabre que não cansam. Alguns chefes como Kazdan Paratus precisam que o jogador se adapte diversas vezes por conta das mudanças de tática que a inteligência artificial apresenta. Já outras lutas são consideravelmente fáceis.

O game pode ser bem implacável em alguns pontos. A partir da segunda metade, nas fases revisitadas, a quantidade de inimigos é avassaladora. E como a variedade de dificuldade entre cada inimigo ou subchefe oscila muita, é fácil morrer diversas vezes. Porém, o design do game é falho, pois é possível atravessar largas porções dos níveis somente correndo dos inimigos, sem nunca entrar em conflito direto. Facilita o jogo e pode viciar o jogador a tomar esse speedrun. Se fizer isto, o game durará somente 5 horas. Enfrentando e limpando as fases, é possível tirar o dobro desse tempo durante a jogatina.

Em 2008, a moda levantada por God of War estava em pleno vapor. Os Quick Time Events se fazem presentes em Force Unleashed para finalizar batalhas contra os chefões e para apressar uma finalização contra um sub-chefe como um AT-ST ou um Rancor.

Porém, apesar destas características de revés, o game satisfaz tanto com o combate quanto com as seções de plataforma gigantescas – cair daqueles cogumelos em Felucia é muito irritante.

A direção do jogo só peca pelo excesso em uma sequência história que muita gente odeia: a queda do destroier imperial. Ele é o segundo chefe de Raxus Prime dominado pelo Império – a luta contra Proxy garante um dos melhores momentos do game. Na sequência, Starkiller puxa um destroier para a atmosfera do planeta apenas com a Força.

O que tinha tudo para ser uma sequência memorável e divertida, se torna a parte mais chata e insuportável do jogo. Para puxar a nave, é preciso manter o gatilho ativado além de fazer movimentos com os direcionais analógicos do joytick. O problema é que o jogo pede uma sequência que nunca traz a nave para perto. Além disso, não podemos ficar dedicando tempo para puxar o destroier de uma vez, já que ele solta 10 Tie Fighters de uma vez para te matar.

Isso se repete diversas vezes gerando uma passagem de mais de meia hora para que o jogador consiga vencer a luta. Demora demais, é chato demais e traz muita frustração pelo sistema injusto da mecânica da luta.

Sith Ultimate

A edição Ultimate Sith inclui todas as dlcs lançadas para o game, incluindo 3 fases de história bastante interessantes. Além das missões que duram 20 minutos cada, são liberados diversos trajes para jogarmos durante a campanha principal. Temos skins de uma infinidade de personagens da saga como Mace Windu, C-3PO, Ben Kenobi, Obi-Wan, Anakin, entre outros.

Das missões, apenas 1 se comporta durante o jogo e que também é a mais fraca dentre todas. A invasão ao templo Jedi em Coruscant diverte por uma boa luta de chefe e um design básico de fase, mas não oferece qualquer panorama narrativo para deixar Starkiller mais complexo.

Já as de Hoth e Tattoine são fora do cânone, se comportando como um universo paralelo de Star Wars para aqueles que optaram pelo final do lado sombrio na última missão. Em Hoth, Starkiller invade a base rebelde matando wampas e rebeldes de todo o jeito, além de enfrentar Luke Skywalker em três batalhas de sabre que praticamente são as melhores do jogo.

A de Tattooine é mais divertida que a de Hoth, se passando antes da fase centrada no planeta gelado. Nela, invadimos o palácio de Jabba enfrentando inimigos clássicos da saga como o Rancor, os jawas, alguns caçadores de recompensa como Boba Fett, entre outros. O final da fase também é ótimo com o confronto duplo contra Obi-Wan Kenobi mostrando toda a violência Sith de Starkiller, agora sem freios morais.

A Força Libertada

The Force Unleashed é um game ótimo. Mesmo com quase uma década de idade, o game se sustenta até hoje em diversos quesitos mostrando como a Lucasarts era um estúdio excepcional. A diversidade que o jogo traz certamente encanta qualquer um que ame o universo criado por George Lucas, além de contar uma história que se encaixava perfeitamente entre os episódios III e IV, não afetando nem mesmo a história de Rogue One.

Uma lástima a tragédia de Starkiller ter sido totalmente descartada, pois criava um significado valioso para a rebelião da Aliança Rebelde e também tornava Darth Vader um personagem mais complexo. Para quem tem interesse, o game se encontra disponível para venda na Steam rodando em quase todos os computadores e notebooks de hoje – apesar de um joystick ser recomendado para a jogatina.

As poucas falhas de mecânica ou de level design não tiram o brilho deste excelente game. Aqui, a Força é poderosa.

Pontos positivos: Jogo resistiu ao tempo, precursor revolucionário de física hiper-realista de efeitos de partículas e colisões, duelos de sabres, bons chefes de fase, excepcional direção artística, história valiosa para ex-canon Star Wars, bons personagens, gráficos bonitos para a época, jogabilidade divertida, ótima trilha musical e trilha sonora, excelente dublagem, customização, árvore de habilidades, poderes Jedi e Sith, finais alternativos, expansões divertidas expandido o universo para pontos de vista nunca explorados.

Pontos negativos: inteligência artificial estúpida, câmera irritante, excessos durante alguns conflitos, má decisão em deixar o nível totalmente aberto para exploração sem exigir demandas clássicas de jogos hack n’ slash, ausência de alguns poderes Jedi, dificuldade extrema em travar a mira, bugs ocasionais.

Review | Assassin's Creed

Ainda me lembro a enorme expectativa que cercava o lançamento de Assassin’s Creed em 2007. Antes planejado como uma sequência para a franquia Prince of Persia – cadê um jogo novo, Ubisoft? O game passou por diversas reformulações até virar uma propriedade intelectual completamente nova. Um momento propício para a Ubi arriscar com uma franquia inédita devido o lançamento recente dos consoles da geração passada.

Na primeira empreitada da série que só se tornou mais burocrática, a simplicidade comandava. Até demais. Na narrativa, acompanhamos Desmond Milles, um zé ninguém aparentemente sequestrado por uma corporação chamada Abstergo. Através de rastreamentos de DNA, a Abstergo descobriu que Desmond possuí variados ancestrais importantes na História. E um dos mais antigos, Altair, pode ter descoberto um artefato capaz de conferir imenso poder para quem o controla.

Através de uma máquina pioneira, o Animus, Desmond consegue acessar e sincronizar as memórias de seu ancestral podendo seguir seus passos, observar e sentir as mesmas coisas que Altair em 1191, em plena Terceira Cruzada. Encarnando seu ascendente, Desmond descobre que Altair pertencia à uma sociedade secreta: o Credo dos Assassinos. Entre as ordens do Credo, Altair recebe a importante missão de eliminar nove alvos espalhados nas cidades de Jerusalém, Damasco e Acre. A cada alvo eliminado, o assassino descobre que há uma ordem maior conspirando para dominar o mundo.

Único em muitos sentidos

A narrativa de Assassin’s Creed poderia ter sido considerava revolucionária para a época. A audácia do formato certamente fisgava a atenção do jogador de primeira. Já no primeiro game, uma regra para os jogos da franquia já estava consolidada: a narrativa do assassino encarnado sempre é melhor do que a narrativa contemporânea que acompanha as desventuras de Desmond.

Apesar de Altair ser tão raso quanto uma piscina para recém-nascidos, o personagem cativa pela sacada de mestre que a produção do jogo teve a cada vez que eliminamos um dos alvos importantes. Quando assassinamos um “chefe”, o tempo para e somos transportados para um espaço vazio onde os antagonistas fazem suas últimas confissões antes de morrer – isso virou assinatura da franquia, aliás.

Nesses momentos, tão próximos da morte, o roteirista Corey May consegue capturar essências mistas de ódio, medo e arrependimento a cada vilão que conversa com Altair. É através da linguagem corporal que interpretamos as sensações mistas do personagem a cada matança feita. Há a impressão de que a cada alvo eliminado, Altair sente que estivesse fazendo algo errado como fica provado no fim do jogo.

Como o protagonista é basicamente calado, não há muito o que explorar aqui, além dos momentos iniciais do jogo que revelam características arrogantes do herói. Nesse começo de franquia, os produtores não se preocuparam tanto em tornar a figura do avatar cativante ou sobre as diferenças entre as ordens dos Assassinos e Templários – algo que só foi explorado lá em Assassin’s Creed: Rogue.

Aqui é preto no branco: Credo dos Assassinos é a bondade em forma de clube com a função de libertar, esclarecer, revolucionar e de prover justiça. Já a Ordem dos Templários é a personificação do mal na Terra representando a opressão, exploração, escravidão e a ordem vigente.

Somente a reviravolta final, já com a Peça do Éden em mãos, que o game mostra que maníacos sedentos por poder estão onde menos imaginamos. Algo que sempre acho engraçado na história desses jogos é que, apesar de todos os esforços por séculos, a Ordem dos Templários, sempre derrotada, consegue manter o status quo e dominar o mundo.

Já a narrativa de Desmond se salva por conta do intenso ar de mistério que cerca a verdadeira índole da Abstergo revelada em um dos intervalos que Desmond tira entre as sessões no Animus. Nesses trechos, Desmond pode checar e-mails e conversar com Lucy quem o acompanha durante as sessões no aparelho. Uma faísca de interesse romântico surge na conversa dos dois, além de oferecer um backstory decente para o protagonista da história. Ao fim dessa narrativa, os roteiristas conseguem surpreender com reviravoltas interessantes prometendo uma sequência para a franquia.

Parkour e mundos abertos

O principal destaque na época de seu lançamento, era a jogabilidade intrigante. Dentro das 4 cidades disponíveis, o jogo permitia plena exploração horizontal e vertical. A marca registrada de escalarmos diversas estruturas imponentes como igrejas, mercados, templos e palácios já dava as caras aqui. Aliás, o jogo praticamente te obriga a escalar os pontos de referência para sincronizarmos e revelarmos mais pedaços do mapa.

Os viewpoints que proporcionam o pedigree mais clássico da franquia: o salto de fé. Após sincronizarmos o mapa, podemos saltar de alturas colossais até cairmos intactamente em uma carroça de feno. As carroças também funcionam como esconderijos para Altair enquanto é perseguido por outros guardas.

O estilo de jogabilidade se concentra bastante no modo stealth, o game te encoraja a tomar essa abordagem para tornar a experiência mais casual. Para isso, há um sistema bem interessante de detecção exposta no HUD. O sistema de anonimato foi preservado até agora, mas já no primeiro título, era algo bem feito. A inteligência artificial dos guardas passa a te procurar quando o status fica amarelo e partem para o ataque quando está em vermelho.

Para se livrar dos inimigos, o combate direto até ajudava com o macete do contra-ataque, porém era mais divertido partir para a correria e se esconder entre clérigos, sentar em um banquinho na praça, pular em uma varanda protegida ou se esconder no feno.

A cada conjunto de alvos eliminados, também desbloqueamos diversas melhorias para Altair como maior barra de vida – definida pelas barras de sincronização – armas melhores e alguns arremessáveis.

Para abrirmos novas cidades, também era preciso cavalgar até elas e invadir seus muros. O que já rendia muitas horas maçantes, principalmente porque os controles de escalada de Altair não eram dos melhores, nos fazendo saltar em momentos totalmente inoportunos. A distância entre cada cidade também era absurda e para liberar a viagem rápida, era preciso visitá-las antes.

Em termos de combate, Assassin’s Creed é um jogo satisfatório. Com as melhorias adquiridas é mais divertido batalhar contra os guardas ou chefes de fase. A hidden blade, outra marca registrada da série, diverte bastante para elaborar uma jogatina stealth. Embora seja permitido matar alguns pedestres, o jogo te pune removendo barras de sincronização. Então o game não confere um grau de liberdade avassalador como outros concorrentes de mundo aberto.

Aliás, o mapa de controles do jogo é um dos elementos que mais elogio pela inteligência de quem projetou. Tanto em combate quanto em corrida, abrimos novas opções de controle ao apertarmos o gatilho direito que aciona a corrida ou a defesa. Ao fazermos isso, mais opções convenientes de comandos aparecem como “pular” ou “contra ataque”, “corrida rápida”, etc.

Também em termos de game design, algumas atividades extras são adicionadas para tirar o jogo do marasmo – ainda que fracasse bastante. Podemos interrogar alvos, bisbilhotar conversas, roubar cartas de outros assassinos ou terminar fetch quests para outros NPCs. Além disso, há uma variedade intensa de coletáveis e uma missão paralela importante de eliminar 60 templários no mapa.

O Assassino Assassinado

O que realmente mata Assassin’s Creed é a repetição inacreditável espalhada ao longo de um game extenso. É difícil fugir da receita: vá até a cidade, passe os muros, suba em um viewpoint, sincronize e libere ícones no mapa, escute a conversa alheia ou adquira informações sobre o alvo, use a visão de águia para identificar o alvo, elimine o inimigo, corra, se esconda e repita.

Temos que fazer isso em praticamente o game inteiro. Nas primeiras três ou quatro vezes, é incrível e muito divertido. Mas a primeira impressão logo desaparece e o game passa a se arrastar. Após umas horas, torna-se verdadeiramente um belo porre repetir o processo em todas as cidades para encontrar chefes.

O interesse é vai e vem por conta da busca em completar a história e dificilmente rejogar o game.

Impressionava, na época, a qualidade gráfica do jogo que, de fato, era muito bonito mesmo. A diferenciação da paleta de cores para cada cidade e os diferentes estilos arquitetônicos, detalhes com os figurinos dos personagens e a boa acuidade histórica para as decorações certamente são pontos que merecem ser elogiados. Inclusivo a animação de tecidos, dos cavalos e de Altair, com seu estilo “marrento” de andar, correr e escalar diversos lugares. Uma pena que não é possível nadar com o personagem que é uma verdadeira pedra. Caiu em lago ou córrego, já era.

Salto de Fé

Embora o jogo tenha esse problema muitíssimo grave da repetição, Assassin’s Creed é um game profundamente importante na história da indústria. Com o imenso sucesso do jogo, recebemos diversas sequências que conseguiram exaurir completamente a fórmula, mas que ainda valem a pena serem jogados.

Hoje, com tantas facilidades e sistemas de jogabilidade mais fluídos e inteligentes, é um tanto assustador rejogar um clássico mais travadão como AC. Porém, acredito que ainda valha a visita pelas boas histórias que o jogo tem para contar e do incrível cuidado estético que a Ubisoft teve em retratar uma época tão interessante como o século XII. Para quem é fã da franquia, é um título obrigatório de visitar.

Entre os muitos prós, a maior vencedora é a Ubisoft em ter conseguido emplacar tantos elementos inerentes à franquia já na primeira tentativa. Dentro de sua repetição, Assassin’s Creed é um jogo que conquistou uma geração inteira com sua mecânica bem formulada e de fácil acesso. Como a história provou, a franquia melhorou muito em qualidade como veremos logo a seguir.

Review | Dead Rising 4

Há muito carinho e afeto por Dead Rising. A IP inicialmente exclusiva para o Xbox 360 em seu começo de ciclo de vida chamou muita atenção pela incrível proposta de renderizar centenas de personagens ao mesmo tempo para provocar uma real sensação de apocalipse zumbi. A pegada realista foi muito além do que o prometido apenas com os zumbis amontoados em um shopping.

A proposta da franquia era se distanciar ao máximo de marcas já consolidadas como Resident Evil – também pertencente à Capcom. O timer que limitava a aventura em 72 horas in game, os múltiplos finais, os extras pós-jogo, a possibilidade de usar praticamente tudo no cenário como arma para destroçar zumbis e os psicopatas excêntricos que ficavam pelo caminho.

Ao longo de uma década com 3 sequências e alguns spin-offs, Dead Rising sempre inovou para chamar seus fiéis jogadores de volta. Seja na construção de armas específicas (combo weapons) que juntavam dois instrumentos para criar um item ainda mais poderoso, na junção de dois veículos comuns para criar uma terrível máquina de destruição ou agora, em Dead Rising 4, com uma montanha de novidades.

De volta ao Lar

Frank West is Back! Eis o principal mote de Dead Rising 4. O carismático fotojornalista retorna para a matança de zumbis que ele e nós tanto gostamos. Após cair em uma trapaça de sua aluna, Vicki, Frank descobre que uma organização paramilitar está envolvida em uma conspiração com zumbis. Acreditando que o vírus estava erradicado, o governo chama Frank para retornar a Willamette, cidade fictícia no Colorado, pois novamente houve um surto zumbi na cidade.

Traído pela aluna que o sabotou em uma reportagem, Frank está louco por mais um furo que lhe renda milhares de dólares assim como aconteceu com sua primeira história em Dead Rising. Revivendo seu pesadelo, o helicóptero em que estava a bordo é abatido por um míssil e ele acaba preso, novamente, no shopping da cidade. Porém, sua aventura será ainda maior, pois descobrirá que a fonte do problema está fora, nos territórios urbanos de Willamette.

A narrativa de Dead Rising sempre conseguiu mover o jogador para concluir suas missões no tempo certo para solucionar o mistério da narrativa. O mesmo acontece aqui. Porém sem o brilho dos personagens secundários de outrora. O que nos prende mesmo é o excelente personagem que é Frank West, agora um pouco mais velho e muito mais sarcástico.

Com Dead Rising, nunca houve uma enorme preocupação em contar uma narrativa verdadeiramente cinematográfica. Embora esta 4ª empreitada da franquia largue muitos vícios dos antigos jogos e se aventure mais na história, ainda não é aquele esquema de storytelling que estamos acostumados a ver em outros jogos sandbox.

O desenvolvimento de personagens também é razoável, já que nos concentramos muito em Frank que está muito similar ao Ash de Evil Dead – referência mais que óbvia e bem-vinda. Há uma tentativa de mostrar o protagonista deixando de ser egoísta e prepotente, em desenvolvê-lo até uma catarse. Um detalhe interessante é que as clássicas personagens muito sexualizadas desapareceram completamente.

Também temos antagonistas fixos para substituir os psicopatas que possuem motivações próprias oferecendo respostas hilárias para justificar a origem do segundo surto em Willamette.

Fora isso, o negócio é se divertir muito com as piadas bem elaboradas de Frank e seguir o rumo da história despretensiosa. Alguns arcos dos sete capítulos que moldam a narrativa podem ser um pouco enfadonhos, principalmente um que acompanha alguns sobreviventes em uma fazenda nos arredores da cidade. Porém, o mais decepcionante da narrativa do jogo é sua conclusão muito anticlimática nos deixando com um belo ponto de interrogação graças ao cliffhanger que deve ser respondido com uma dlc paga – segundo rumores.

Todo o tempo do mundo

Uma das decisões mais controversas entre os fãs e uma que eu recebi com muita felicidade, foi a queda do bendito timer que limitava muito a experiência do jogador mais casual. Aqui, podemos livremente explorar todo o gigantesco mapa do game, incluindo o novo enorme shopping de Willamette. Temos 4 territórios que variam entre complexos militares, zonas urbanas, “rurais”, esgoto, sítios de construção e subúrbios luxuosos.

A melhor característica da narrativa é que ela te força a visitar essa diversidade de cenários para a conclusão do game. Mesmo que o game não possua uma grande variedade de objetivos, essa cadência certeira de exploração diversificada anima muito, pois a construção de cada um dos lugares é bastante detalhada, interativa e interessante.

Com a ausência desse recurso, o jogador fica livre para explorar esses lugares em busca de colecionáveis diversos, novos mapas de construção de armas e veículos ou registros para o diário de Frank. Mantendo algumas características de Dead Rising 3, podemos montar as armas especiais em qualquer local, até mesmo com uma das peças livres no cenário, sem ter a necessidade de possuir as duas no inventário. São mais de 50 combinações como espadas flamejantes, de gelo, machados elétricos, clavas carregadas de ácido, luvas elétricas, marretas explosivas, etc. Uma infinidade de conteúdo que com certeza te deixará muito curioso para desbloquear tudo.

Os combos de veículos não foram desencorajados, mas certamente custam maior tempo para encontrar as duas partes. Também há combos de armas de fogo como armas que disparam ácido, bestas de fogos de artifício e pistolas com sinalizadores incendiários. O legal de usar essas armas, além da maior resistência até quebrarem completamente, é o efeito que causam nos zumbis. Eles são eletrocutados, pegam fogo, congelam, explodem, são cortados de diferentes maneiras, é um tremendo poder destrutivo nas mãos do jogador.

E, acredite, é ótimo destroçar hordas e hordas de zumbis com essas armas. Aliás, a multidão nesse Dead Rising está de cair o queixo. São incontáveis NPCs vagando no mapa e, obviamente, a inteligência artificial agressiva é ativada com Frank a poucos metros deles. Como a infecção deste jogo é um pouco diferente das dos anteriores, os zumbis não ficam mais agressivos à noite, mas existem recém-infectados que cumprem esse papel. Também há os Evo-zombies, zumbis mais rápidos, fortes e agressivos que resistem a muito dano. Pena que aparecem apenas em punhados e não oferecem muito desafio para serem derrubados.

Como havia dito, os psicopatas cederam o espaço para os antagonistas da trama que são poucos. Porém, em missões opcionais, ainda há uma dose bem diminuta daqueles psicopatas clássicos da trilogia original – fique atento aos chamados de Paula no rádio. Em compensação, há muitos inimigos humanos da organização paramilitar. Apesar de nem tão brilhantes, existe uma segunda classe de inimigos, esponja de balas, que carregam lança-chamas ou metralhadoras. Esses dão sufoco ao jogador.

Aliás, o controle para armas de fogo está muito mais calibrado rendendo ótimos momentos de tiroteio no game.

Porém, em certos momentos, temos a oportunidade de utilizar o querido exo suit, um exoesqueleto, que podemos vestir. Isso muda um pouco as regras do balanceamento – ainda equilibrado, como sempre. Podemos carregar armas que normalmente Frank não conseguiria como as metralhadoras, sinais de trânsito, marretas gigantes, postes com concreto, entre outros. O verdadeiro potencial do Exo Suit só aparece quando encontramos uma caixa que os aperfeiçoam.

Todo o potencial de destruição vem quando vestimos essas melhorias e assim como as armas combo, eles unem armas de fogo com armas de contato direto. Uma das melhores é a união do Exo Suit com uma máquina de raspadinhas. O combate direto congela os zumbis e a arma secundária dispara estalactites afiadíssimas de gelo nos inimigos. É muito divertido mesmo. Nesse trecho consegui o maior combo de sequência de ataques: 2000 golpes. Há essa facilidade para encarar inimigos comuns quando vestimos o exoesqueleto.

Aliás, após atingirmos um certo número de golpes, Frank consegue realizar movimentos especiais se apertarmos Y+B ao mesmo tempo. São diversas animações brutais para executar zumbis.

Zombie Paparazzo

Uma das principais novidades é o uso mais ativo da câmera de Frank para a mecânica do jogo. Podemos tirar selfies, fotografar inimigos, corpos mutilados, explosões e pessoas de interesse para a narrativa. Porém, o ponto principal é fazer o trabalho de fotojornalismo do protagonista.

Em certas seções do jogo, é ativado um modo de investigação. Nele, usamos a câmera para fotografar pontos importantes do cenário para que Frank consiga dar sequência a sua matéria. Às vezes somos obrigados a utilizar um filtro de visão noturna ou de calor para achar as pistas certas. É um modo que lembra bastante a mecânica dos jogos Batman Arkham então é difícil fazer besteira nessa escolha dos desenvolvedores.

Outro ponto interessante é a física do jogo. Conforme atropelamos muitos corpos, o carro recebe dano e desacelera – mesmo assim, a dirigibilidade dos veículos é muito responsiva e adequada. Frank continua o mesmo lerdão de sempre então ficar encurralado sempre é uma má ideia. Dependendo do tamanho da arma de combate próximo, também há um esforço para Frank manejá-la. A corrida, além de ineficaz, consome muita stamina – zerando a barra, o personagem desacelera para descansar.

Um dos bons pontos é a carnificina. Dá para pintar as ruas de Willamette de vermelho graças ao festim de sangue que esse jogo é. O mesmo acontece com as roupas de Frank que sempre respondem interativamente com o nível de carnificina. Aliás, essa característica principal da franquia foi expandida aqui. Há uma infinidade de opções de guarda-roupa para vestirmos Frank: desde cavaleiro medieval até figurinos de outros personagens clássicos da Capcom.

Também interessante notar outras escolhas da Capcom Vancouver para facilitar um pouco a vida do jogador, além da ausência do timer. Sempre há muita abundância de comida ou kits de primeiros-socorros em seções mais desafiadoras do game. A função de fast travel é bem resolvida com os postos de casas-seguras. O salvamento do game está completamente automático. As armas demoram mais para quebrar, entre algumas outras coisas.

Há a árvore de habilidades que mostram certo flerte do game com RPGs. É um ótimo esquema de melhorias diversas que custam sempre 1 ponto de experiência – algo bastante democrático por sinal. Para nivelar, certas habilidades requerem níveis mais altos ou habilidades previas para serem desbloqueadas. O impacto das melhorias é sentido na hora que compramos então tome cuidado se não quiser facilitar muito a experiência – só há um nível de dificuldade no jogo. A apresentação dos menus também é satisfatória apesar de pouco criativa.

Em relação a Dead Rising 3, a navegação pela cidade ficou muito mais compreensível com o auxílio de mapas melhores desenhados, além da construção do lugar ser muito mais cuidadosa. É um mundo aberto mais feliz na sua realização. Aliás, temos ciclos de dia-noite, mudanças climáticas e a sempre presente decoração natalina, afinal o surto ocorreu em plena black Friday para comemorar a inauguração do novo shopping. São toques que deixam o jogo mais bonito e com mais personalidade.

No trato gráfico, Dead Rising 4 não é um manjar para os olhos, mas ainda é um jogo bastante bonito. Há efeitos de iluminação elaborados e a interatividade com os cenários sempre é um grande diferencial. Em ocasiões certas, é possível se encontrar admirando um pouco a beleza do jogo ou da massa de zumbis se movimento a distância.

Mas isso não exclui os problemas técnicos que o game carrega consigo. A taxa de quadros oscila consideravelmente em momentos de maior exigência de hardware – isso ainda na versão de PC com uma GTX 980ti, uma placa que dá conta do recado tranquilamente. Serrilhados, sombras, texturas atrasadas estão presentes, mas raramente surgem. Há bugs mais graves como o frequente de atravessar objetos como carros ou de vermos zumbis presos dentro de paredes ou algo do tipo. Porém nada que encontrei consegue quebrar o jogo te forçando a reiniciar tudo.

Um dos melhores pontos do game é sua trilha musical que certamente deve ter sido muito pouco citada até agora. São mais de 4 horas de músicas escritas por diversos compositores o que garante uma pluralidade de estilos, apesar de todas elas serem instrumentais de escola clássica com requintes modernos. A trilha consegue capturar os momentos certos para elevar a sua tensão ao extremo em passagens mais intensas. A diversidade de temas é tão grande que consegue ter seu próprio estilo, sempre inclinado ao terror, mas com requintes de Danny Elfman até Bernard Herrmann. Enfim, brilhante trabalho para a trilha original do jogo que já está disponível no Spotify.

Para o bem ou Para o mal

Dead Rising 4 não chegou tão bem recebido pelos fãs de carteirinha da franquia. A escolha arriscada de remover as características que muitos consideravam como o pedigree da franquia acabou sendo acertada para uma nova gama de consumidores que nunca visitaram Dead Rising por conta da dificuldade imposta pela mecânica.

Apesar de reconhecer que o game ficou sim mais casual, achei as mudanças bem-vindas. Uma pena que a Capcom não tenha inserido esses recursos como opcionais para o jogador mais aficionado. Em linhas gerais, temos um ótimo jogo aqui que consegue se manter renovado mesmo depois de uma década de existências e quatro incursões canônicas.

Na minha experiência, a campanha consumiu 12 horas de jogatina, terminei no nível 50 e com mais de 10 mil zumbis trucidados. Porém, a quantidade absurda de conteúdo opcional facilmente joga essa duração total para mais de 20 horas de jogo. É um bom exclusivo da Microsoft que vale a pena ter na coleção.

Para o bem ou para o mal, Dead Rising 4 é o que é. E posso afirmar que se trata de algo muito divertido e sanguinolento.

Pontos positivos: narrativa interessante, sandbox bem-feito, hordas inacreditáveis de zumbis, novos inimigos, excepcional trilha musical, sistema de crafting muito convidativo, diversidade de armas e veículos para construir, gore e violência marcantes, senso de humor refinado, bom tempo de jogatina, diversidade de cenários, clima natalino, totalmente em português, novas escolhas de mecânica e dublagem.

Pontos negativos: bugs gráficos, ocasionais problemas de textura e quedas de framerate, final anticlimático, poucos psicopatas, curva de dificuldade descendente, poucos personagens marcantes, falta de opções de recursos clássicos de mecânica para jogadores mais exigentes e variação rasa de texturas e modelos para inimigos: zumbis ou humanos, sem opção co-op para a campanha, modo multiplayer pouco inspirado.

Essa análise foi feita com uma cópia gentilmente cedida pela Capcom.

Artigo | As Simbologias em Westworld

Obs: sempre que houver aspas, são citações do Livro dos Símbolos, publicado pela Taschen.

Obs²: texto enorme carregado de spoilers.

Descascar elogios a Westworld, nova série da HBO que já teve sua 1ª temporada encerrada, é ser bastante redundante. Nosso amigo Lucas Nascimento conseguiu com extremo esforço analisar o seriado semanalmente com competência. Entretanto, diante de ter visto algo tão interessante, rico e divertido, não pude me conter e já parti para esmiuçar algumas simbologias visuais e simulacros históricos presentes no seriado.

Jonathan Nolan geralmente expõe muita coisa e adora explicar ao público do que está falando ou tentando retratar em tela. Seja com a escavadeira gigantesca durante um tenso bate-papo entre Ford e Theresa ou com as representações visuais, através da montagem, que mostram Dolores ganhando consciência própria ao clímax de seu arco – primeiro escutando a voz de Arnold que rapidamente se transforma na sua onde então passa a observar seu antigo “eu” sentado na cadeira defronte a ela.

Muitas vezes, Nolan deixa o diálogo mais poderoso do que as representações visuais. Isso tem um motivo claro: ele escreve todos os episódios enquanto dirige apenas dois dos dez. Então é uma forma de manter o poder, do insumo de exploração de símbolos apenas no poder de seu texto. Não são poucos os monólogos que marcam o seriado e cada um deles conseguem expor os sentimentos dos personagens sobre o que os cercam, misturando conceitos diversos de filosofia – com ênfase no existencialismo.

Prazeres violentos tem finais violentos, os diversos e encantadores monólogos de Ford – da Criação de Adão, sobre os pavões, poder, humanidade, ciclos ou até com seu discurso final, sobre os sonhos distantes de Dolores ou com as rápidas passagens de Alice no País das Maravilhas. Nolan praticamente não dá brechas para coisas que fujam do texto. Mas, felizmente, existem representações visuais que podem ser esmiuçadas – e, pasmem, muitas vêm do figurino.

São jogadas inteligentes e algumas podem ser óbvias para alguns leitores que podem se decepcionar com o artigo. Porém, não comentar um pouco mais de um seriado tão especial seria um belo desperdício.

Pianola

A pianola é uma invenção do final do século XIX. Muito popularizada em saloons do Oeste ainda selvagem dos Estados Unidos em períodos pós-Guerra Civil, começo do século XX. A pianola é um piano automático, uma das primeiras invenções criadas para facilitar o prazer humano, eliminando a necessidade de um terceiro – o pianista, para ouvir música.

O instrumento é reforçado e enfatizado por inúmeras vezes no seriado – está presente até nos créditos iniciais, então é um tanto necessário interpretar seu significado imagético na obra. A associação entre a pianola e os robôs é clara, afinal, de certo modo, possuem os mesmos princípios para seu funcionamento.