A Cor dos Olhos Teus | O Final de Aniquilação Explicado

O novo e polêmico longa de Alex Garland, diretor do audacioso Ex Machina, acabou indo direto para a Netflix, o serviço de streaming mais famoso do mundo. Mesmo desagradando o realizador, a Paramount preferiu não assumir riscos com Aniquilação e vendeu a obra e seus direitos para a Netflix.

Mesmo não sendo o formato ideal, ao menos é um motivo de celebração que o filme tenha chegado aqui no Brasil. E como toda boa ficção científica, há um final intrigante que pode suscitar algumas dúvidas na cabeça do espectador.

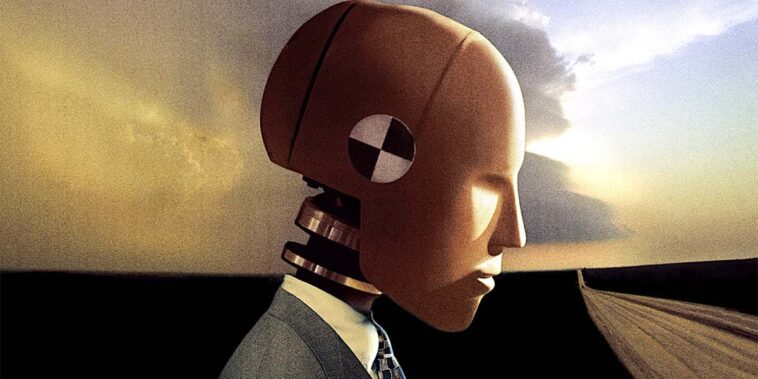

Aqui, acompanhamos a tragédia de Lena, uma bióloga que aceita adentrar uma zona misteriosa e possivelmente alienígena conhecida como o Brilho que surgiu na costa americana – acompanhada de mais outras quatro mulheres que nada tem a perder. Tudo é motivado por conta do retorno inesperado de seu marido, Kane, um militar também enviado ao Brilho em busca de respostas sobre o mistério assombroso que há dentro daquele lugar onde as leis mais básicas da natureza não se aplicam.

Após retornar sozinha do Brilho, um lugar do qual nunca retornaram, Lena é interrogada por diversos cientistas para contar de fato o que ocorreu durante sua peculiar expedição.

Spoilers adiante

É um fato concreto que Aniquilação não se trata de um poço profundo de complexidade, afinal o próprio roteiro gosta de se explicar com alguns diálogos repletos de exposição ou através de uma direção bastante firme por Alex Garland que oferece pistas que visam induzir o espectador tanto ao acerto quanto ao erro.

O clímax da obra é envolto por um grande mistério já que não acompanhamos a chegada de Dra. Ventress ao Farol, epicentro de todos os eventos do Brilho que se iniciam após a colisão de um asteroide/nave extraterrestre o lugar.

Após testemunhar Josie ter o DNA transmutado para um código genético de plantas e virar uma das árvores-humanas que o grupo estuda ao chegar em uma pequena vila abandonada, Lena chega finalmente ao Farol e admira árvores feitas de cristal até adentrar na misteriosa edificação na qual encontra uma câmera de vídeo apontada para um cadáver carbonizado.

Intrigada, Lena liga (convenientemente) a câmera de vídeo que ainda guarda um restante de bateria para mostrar uma terrível verdade. No vídeo, descobrimos que Kane conseguiu chegar ao farol, mas já totalmente insano pela alteração do DNA ocorrida ao longo da jornada. Em primeiro momento, ele parece apenas falar consigo mesmo, mas em questão de poucos minutos descobrimos que ele conversa com outro ser – esse, também visto de relance em um rápido plano que surge durante o segmento.

Após Kane pedir para o ser procurar Lena e se explodir com uma granada de fósforo branco, vemos que outro Kane surgir na cena para desligar o equipamento. Esse Kane é um extraterrestre mímico que consegue manipular seu DNA para apresentar as mesmíssimas características de um humano nos mínimos detalhes. Ele também é o mesmo Kane que surge misteriosamente na casa de Lena e que entra em um colapso físico após ingerir uma pequena dose de água oferecida pela protagonista.

Nisso, o espectador compreende que esse alienígena não suporta o contato com a água e que também está aprisionado na quarentena do laboratório secreto instalado nos arredores do limite do Brilho, mas ainda disfarçado como marido da bióloga.

Após essa chocante revelação, Lena resolve adentrar no estranho buraco que leva a um subsolo totalmente extraterrestre. Lá ela encontra a Dra. Ventress com mutações visíveis clamando profecias vazias enquanto aponta que um ser está dentro de si e que logo estará liberto para fazer o que quiser. Ao finalizar esse aviso, rapidamente a mulher começa a emanar uma intensa luz, libertando a criatura alienígena, se desintegrando durante o processo.

A criatura humanoide de aspecto metálico e amedrontador é rapidamente fuzilada por Lena, mas de nada adianta já que o ser possui um controle sobre seu corpo que permite até mesmo o teletransporte. Tentando sobreviver a investida do alien, Lena ataca novamente e logo é rendida pelo bicho que, então, começa a copiar seus movimentos nos mínimos detalhes, já indicando a possibilidade de uma substituição de identidade para se infiltrar em nossa sociedade.

Porém, como o alienígena é um recém-nascido, parece ser igualmente ingênuo. Quando Lena faz a aproximação final, com o bicho já tendo copiado todo seu DNA e completado a transformação, ela o faz pegar uma outra granada de fósforo branco conseguindo explodir todo o lugar bem a tempo de se salvar e retornar em segurança para a instalação laboratorial.

Bom, é realmente algo inacreditável, não? Apesar dos cientistas que interrogam Lena acreditarem nessa versão perfeita e improvável demais – e o diretor mostra-la bebendo um gole de água depois das perguntas indicando que esse Lena é realmente a protagonista que acompanhamos até então, a mulher é submetida também a uma quarentena, se reunindo novamente com seu “marido”.

Ao adentrar a câmara, ela pergunta a Kane se ele realmente não é Kane, tentando conseguir uma resposta que afirme o fato da morte do marido. Porém, não há resposta, mas apenas um abraço. Garland, utilizando um close eficaz, então revela o óbvio segredo: tanto Kane quanto Lena são os dois extraterrestres que conseguiram fugir do Brilho. Tudo isso é esclarecido através da mudança das cores dos olhos de ambos, cintilando tons prateados por um breve momento.

Ou será que não?

Como Aniquilação aborda constantemente a alteração de DNA, a busca pela autodestruição e o drama de cicatrizes profundas e ainda abertas, é bem possível interpretar a conclusão do longa de modo um pouco mais diferente que torna a obra ainda mais interessante.

No caso, é preciso que o espectador acredite no truque de Garland sobre a água de modo cego e inquestionável. O clone extraterrestre de Kane não consegue tolerar a água, então tudo leva a crer que esses seres realmente possuem uma grande fraqueza.

Desse modo, por conta de Lena conseguir beber água tranquilamente, é possível que a história contada sobre os acontecimentos dentro do farol sejam verdade. Ela de fato destruiu o alien e conseguiu acabar com o Brilho na Área X. Ao retornar para o laboratório, Lena já tem conhecimento da morte do marido e de seu casamento previamente arruinado por conta de traições cometidas por ela com um colega de trabalho.

O clone de Kane então passa a ser uma ideia atraente na qual Lena consegue enfim ter uma segunda chance para seu casamento e por si mesma, enterrando a vontade de autodestruição – afinal ela destrói a “si mesma” ao detonar o alienígena mímico e o farol com a granada. Porém, devido ao contato intenso com a atmosfera radioativa dentro do Brilho, seu DNA está também significativamente alterado. Em nível molecular, ela já não é mais a mesma pessoa permitindo o vislumbre dos olhos cor de prata exibidos na cena final do longa.

Sob o ponto narrativo, esse é o final mais esdrúxulo e menos cínico para Aniquilação, afinal ele é possibilitado por conta de diversas conveniências narrativas. Porém, ao mesmo tempo, ele é o mais rico para o desenvolvimento da personagem muito assombrada pela falência moral e amorosa de seu casamento – afinal não temos tantos flashbacks por acaso.

Esse novo reerguer para a protagonista renascida da aniquilação de seu passado, permite a criação de algo novo. Se levarmos em conta o outro final do qual Lena morreu e a clone sobreviveu, mais adequado ao tom pessimista de diversas ficções científicas, temos o início da provável aniquilação humana na qual esses novos Adão e Eva, expulsos do próprio paraíso, edificarão uma nova sociedade.

Aniquilados

Seja lá qual final decidir acreditar, é bem possível que conseguirá diversas discussões em rodas de amigos buscando evidências escondidas ao longo do filme que pode fortalecer uma teoria ou outra. Com Lena viva ou não, Aniquilação deve conseguir transmitir alguma mensagem interessante para o espectador, justificando perfeitamente uma recomendação para os amigos.

E você? No final de tudo, no que acredita? Humana tentando reconquistar seu casamento ou alienígena preparando o fim do mundo?

Crítica | Samsara - O Manifesto Repetitivo da Vida

É preciso tempo para aperfeiçoar a técnica. Às vezes, muito tempo. Depois de 1992, com o lançamento de Baraka, Ron Fricke levaria quase duas décadas para elaborar Samsara, o segundo documentário de uma possível trilogia seguindo a mesma proposta estética do filme anterior. Apesar de ainda não trazer uma narrativa, narração over, entrevistas ou a maioria dos ingredientes de linguagem que estão presentes em um documentário convencional, o diretor oferece a si mesmo o luxo de uma modelagem menos experimental neste novo filme.

Apesar de se valer de uma linguagem muito popularizada por Godfrey Reggio em na trilogia Qatsi, Fricke certamente é um autor menos sutil. Isso já era explícito com Baraka, mas em Samsara se torna ainda mais evidente, desviando da proposta do “documentário puro” ao alinhar em uma vertente ideológica clara, mas carregando diversas mensagens consigo conferindo um retrato desconjuntado para a obra completa.

As Texturas da Vida

De início, Fricke parece realmente interessado em dar uma conotação distinta para Samsara, se afastando dos temas religiosos e dos rituais explorados no primeiro ato de Baraka. Essa renovação de imagem contribui para que este documentário seja bastante belo, apesar do olhar um pouco mais viciado nos enquadramentos sempre muito equilibrados que o diretor/fotógrafo oferece.

Aliás, justamente por ser um diretor de fotografia tão experiente que temos essa proposta visual sinestésica no primeiro ato da obra: as texturas da vida. Para enxergar, obviamente, é preciso luz e a manipulação correta da mesma para potencializar a imagem artística de obras essencialmente visuais. Por isso, há um longo segmento exibindo belos lugares espalhados em todo o mundo, tanto naturais quanto construídos por diferentes culturas, e o comportamento da luz sobre todos eles. Isso é realizado com uma proeza técnica fabulosa através da junção eficiente do formato de 70mm

O resultado flerta com o metafísico, oferecendo uma meditação para o espectador, também muito auxiliado no relaxamento pela bela trilha musical de três compositores diferentes que adequam a música para cada segmento. O contato com o natural de paraísos perdidos, além de templos antiquíssimos oferecem esse retrato naturalista da obra que evoca sim um contraste novamente maniqueísta com a vida moderna dos grandes aglomerados urbanos – assim como acontecia em Baraka.

Mas se antes Fricke simplesmente pesava muito a mão na direção do longa, isso certamente é mais abrandado em Samsara. Mesmo sacrificando a proposta de ser uma obra distinta ao abordar a luz, texturas, natureza e a arte da religião – como no caso do trabalho incrível das mandalas elaboradas com perfeição por monges tibetanos, há muita consciência revisitar temas abordados insatisfatoriamente em Baraka sobre a vida moderna, ainda que haja uma intensa atmosfera incomodamente similar a Koyaanisqatsi.

Nesse segmento, o metafísico desaparece para dar lugar ao realismo pessimista da vida urbana, da dependência de todos os setores para manter a máquina funcionando, além do lazer diminuto se comparado ao esforço mundano empregado por horas em linhas de produção maçantes e repetitivas. A polêmica envolvendo a indústria alimentícia animal é revisitada, mas dessa vez com imagens mais interessantes e poderosas sem a necessidade completa a apelação emocional barata.

As imagens trazem o funcionamento da indústria com um olhar mais frio, mas revelador sobre como esses seres vivos são tratados sem dignidade em um modelo de produção zumbificante. Aliás, é justamente sobre a desumanização do ser humano que Fricke aborda aqui com bastante competência. Após mostrar a infelicidade do trabalho viciado, o diretor revela a “artificialização” das relações e da própria humanidade a partir do consumo exacerbado, da cirurgia plástica, da fabricação de bonecas sexuais realistas até a completa mudança de gênero sexual com as famosas ladyboys da Tailândia.

Passado isto, o diretor mira o próximo segmento na sobre o impacto ambiental da ação humana. Aqui certamente há a elaboração mais fraca e superficial do longa. Ele aborda principalmente Dubai por conta das ilhas artificiais e do campo de ski totalmente coberto, mas a crítica só se torna forte quando realiza um excepcional enquadramento mostrando mulheres vestidas com a burca logo na frente de uma propaganda de cuecas com modelos musculosos semi-nus na profundidade de campo.

Por repetir a estrutura de Baraka, novamente há uma elaboração forte sobre a arte sacra e das religiões em geral para fechar o longa, tentando retomar aquela natureza metafísica de outrora que levava o espectador até a meditação. O poderio visual retorna com imagens espetaculares capturando até mesmo alguns ritos como o do batismo e de danças tradicionais indonésias e indianas. Novamente, vale como uma documentação bela e respeitosa que nos lembra o quão rico é nosso mundo repleto de etnias e belezas peculiares.

Baraka 2.0

Ron Fricke deve ter sido assombrado pelos bobos erros cometidos em Baraka para inventar o novo manifesto artístico em Samsara que retoma diversos dos temas trabalhados anteriormente. Certamente há um aprimoramento estético e da direção da Fricke em ser mais claro com o que quer dizer aqui. Mesmo que seja repetitivo e redundante em partes para quem já tenha visto o documentário de 1992, Fricke consegue provar em Samsara que também consegue tornar imagens mais poderosas que mil palavras.

Samsara (Idem, EUA – 2011)

Direção: Ron Fricke

Roteiro: Ron Fricke, Mark Magidson

Gênero: Documentário

Duração: 101 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=HCkEILshUyU

Crítica | Baraka - A Natureza da Religião

A experiência adquirida em filmar com Godfrey Reggio o excelente Koyaanisqatsi transformou Ron Fricke profundamente. Outrora diretor de fotografia, Fricke dedicou anos em um projeto seu bastante inspirado na estética revolucionária que Reggio havia estreado na colaboração anterior entre os dois: um documentário puro, sem narrativa, sem narração, sem idioma, apostando apenas no poder das imagens para transmitir uma mensagem poderosa e universal a todos espectadores.

Entretanto, ao contrário dos documentários centrados em trazer uma moral revelada somente na conclusão do longa, Fricke fez de seu Baraka um experimento visual intenso mais alinhado a diversas esferas que podem tornar a experiência geral menos coesa do que os filmes de Reggio. Aqui, o diretor é interessado em trazer o sagrado, a natureza e as diferentes formas do nosso viver.

Contemplando a Existência

Fricke começa seu longa com a natureza já mostrando o poderio visual impressionante dos enquadramentos majestosos sempre movimentados com muita elegância por uma câmera firme e toda majestade do formato absurdo do fotograma de 70mm permitindo imagens de resolução espantosa e profunda nitidez.

Através desse jogo de imagens de tirar o fôlego, logo vemos alguns temas que ele pretende trabalhar ao longo do filme com maior ênfase: a relação dos homens e mulheres com a religião. Essa certamente é a maior pérola do filme, pois temos apresentações de rituais fabulosos desde tribos afastadas que herdaram costumes milenares até aos ritos mais conhecidos pelo espectador como as cerimônias especiais budistas, muçulmanas e judaicas.

O diretor realmente captura imagens espetaculares, além da trilha musical ser bastante adequada para cada ritmo exibido em tela – isso quando não usa os ritmos propriamente diegéticos vistos em tela. Enquanto essas imagens transmitem um fascínio cheio de personalidade também funcionando como registros valiosos dessas civilizações, Fricke opta por escolhas um tanto dúbias que tornam Baraka um longa mais desconjuntado.

Enquanto focado na religião, costumes, etnias, exotismos, tabus e na natureza exibindo pequenos segredos do nosso mundo sob um olhar fotográfico milagroso, realmente Baraka é excepcional em sua proposta. Porém, passado esse grande segmento, Fricke tenta mimetizar Reggio ao criar um Koyaanisqatsi em miniatura. Seu olhar, justamente por ter sido o diretor de fotografia próximo a Reggio no trabalho anterior, por vezes é muito similar às composições visuais de outrora.

Apesar disso, há insights realmente muito únicos nessa repetição temática tão exótica no próprio longa. O cineasta mostra imagens mais opacas para a cidade, perdendo a explosão de cor que havia trazido até então. Tudo isso para exibir a sujeira da questão de moradia em uma metrópole com alta densidade populacional que se amontoa em apartamentos sempre diminutos. Em uma poderosa transição, Fricke compara os prédios tão apertados com o último apartamento da vida de cada um: os jazigos que amontoam milhares de gavetas em diversos cemitérios.

Há também bastante cinismo nesse miolo de Baraka que revela um teor mais idealista e mão pesada do diretor, desviando a proposta de ser um cinema de testemunho totalmente livre para o espectador interpretar como lhe convém. Isso ocorre por conta de imagens muito explícitas sobre desmatamento, impacto ambiental e de cenários pecuários nada agradáveis envolvendo o destino miserável de diversos pintinhos tratados de modo tão desumano e indiferente.

Com imagens tão poderosas e impossíveis de interpretar de modo mais abrandado, logo Baraka se torna também um filme claramente político, favorecendo as primeiras imagens de contato com a natureza e simples vidas tribais isoladas. Isso se torna ainda mais explícito quando Fricke exibe imagens do Museu do Holocausto e outras envolvendo pesada artilharia de guerra. Depois desse miolo pessimista e pouco sutil, o diretor novamente decide retomar o tema da religiosidade, mas agora focado em religiões mais conhecidas, com maior foco no hinduísmo.

Mesmo que a curiosa relação da população indiana com o Ganges tenha sido muito bem tratada por Reggio em Powaqqatsi, Ron Fricke traz um detalhamento ainda maior com imagens mais interessantes exibindo pessoas se banhando, enquanto outras lavam roupas ou simplesmente rezam. Mas o mais fascinante certamente surge com os cortejos funerários das cremações que também ocorrem nas margens do rio enquanto outros cidadãos agem com a maior naturalidade possível, apesar de observarem a rápida deterioração de um cadáver pelo intemperismo do fogo.

A Eterna Dualidade da Vida

É uma pena que mesmo trazendo tantas imagens valiosas sob um olhar fotográfico fascinante repleto de time lapses e slow motions certeiros, Fricke cometa o pecado da vaidade ao ser valer de uma montagem que, de fantástica, se torna maniqueísta em diversos pontos ao apostar na dualidade eterna do viver: o bem e o mal. Com proposta exageradamente naturalista, Fricke captura seletas belezas da vida, mas sempre de modo desequilibrado e, portanto, tendencioso.

Mesmo assim, com esse flerte muito equivocado a Koyaanisqatsi, Fricke consegue tornar Baraka uma peça cinematográfica fantástica sobre religião, energia e natureza. Só que apenas um pouco desconjuntada.

Baraka (Idem, EUA – 1992)

Direção: Ron Fricke

Roteiro: Ron Fricke, Mark Magidson, Bob Green

Gênero: Documentário

Duração: 96 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSfFHxyYJJA

Crítica | Um Dia de Cão - A Realidade Perfeita para a Ficção

Dizem que a realidade é mais estranha que a ficção em alguns casos. Obstinado a encontrar um caso como este, Sidney Lumet logo achou o que procurava: o bizarro assalto amador ocorrido no Brooklyn em 1972. Os detalhes e a motivação para que dois homens invadissem um banco e tentassem faturar uma grana impulsionaram a história na época como um grande “causo” americano.

Essa inusitada história rendeu um dos maiores clássicos da Nova Hollywood, mostrando como era possível apostar um orçamento firme em um diretor talentoso que certamente conseguiu trazer um resultado arrebatador nesse longa tão peculiar. Isso ocorre justamente por conta do clima único de Um Dia de Cão. Simplesmente não havia um filme de assalto à banco como esse naquela época e até hoje, com certeza, não tivemos outro que trouxesse uma história inusitada próxima a uma comédia de erros.

Realidade Recriada

O conto bizarro envolve a tentativa fracassada de um assalto perpetrada pela dupla Sal (John Cazale) e Sonny (Al Pacino) a um pequeno banco. Sem muito planejamento e com armamentos módicos, os dois anunciam o roubo, mas logo descobrem que o cofre da agência foi esvaziado poucas horas antes. Em questão de poucos minutos, logo a polícia descobre a tentativa do assalto e uma situação incômoda se instala obrigado os dois criminosos amadores a fazerem reféns para sobreviverem a quaisquer tentativas de invasão policial. Nesse cenário caótico e imprevisível, começa uma longa negociação para a liberação dos reféns e a rendição dos assaltantes.

Frank Pierson, roteirista da obra, apesar de ter se inspirado no artigo jornalístico bastante completo sobre o evento, trouxe um quê muito saudável de técnica para trazer uma verdadeira história repleta de ritmo e bastante agradável. Pela estética extremamente realista por Lumet, em questão de segundo o espectador percebe que Sal e Sonny são apenas dois caras desajustados, mas nada maldosos.

O roteirista traz as características amistosas da dupla já com poucos diálogos perspicazes que mostram a relação minimamente agressiva com os funcionários do banco. Essa relação bizarra acaba se tornando uma das mais interessantes do longa, pois aborda uma espécie de síndrome de Estocolmo na qual os funcionários começam a simpatizar com os bandidos até o ponto de sentirem compaixão e torcerem pela fuga improvável de ambos.

De modo bastante básico, até mesmo pela proposta estética do longa em centralizar a ação em apenas três espaços, temos um desenvolvimento muito considerável do protagonista Sonny cujos detalhes muito curiosos sobre sua vida rendem reviravoltas inacreditáveis e bastante valiosas para o espectador. Desse modo, o longa adentra camadas muito interessantes sobre minorias, além de tratar com tremendo respeito a dor do conflito do protagonista – sendo igualmente correto em apresentar as reações da multidão que acompanha o assalto atrás das barreiras policiais.

O longa inteiro se fundamenta no jogo de pingue-pongue realizado por Sonny e os policiais também igualmente expressivos. Através de uma interação forte que gerou uma receita básica para o subgênero, há também uma relação de causa e efeito que deixam os agentes da lei igualmente incrédulos como o apoio da população pela atitude criminosa ou da empatia dos funcionários com os bandidos.

Igualmente interessante é o fato de conhecermos o âmago da vida privada de Sonny, mas, ao mesmo tempo, desconhecermos todo o restante. O personagem é inteligente e simpático, sempre conseguindo dar um nó na estratégia dos policiais, mas através de outros coadjuvantes descobrimos uma instabilidade psicológica completa. Apesar de Um Dia de Cão nunca condenar o criminoso como tal, também oferece pontos de vista desfavoráveis ao protagonista, gerando um personagem misterioso, complexo e bastante ambíguo.

Já Sal, comparsa de Sonny, é bastante calado e parece sempre estar à beira de explodir e partir para a violência. Como o personagem é um completo mistério, mas também bastante fiel ao amigo, consegue gerar uma aura de interesse nunca explorada pelo filme de fato. O drama aqui é realmente o de Sonny e somente ele já consegue oferecer uma grande história.

Com um roteiro bastante adequado e um espetáculo completo de Al Pacino que consegue transparecer toda a exaustão física e psicológica ao longo do dia, temos também Sidney Lumet se portando como um verdadeiro mestre da indústria em Um Dia de Cão. Digo isso por conta da junção de uma narrativa ousada para um filme de estúdio, mesmo que barato, nas mãos de um dos autores mais importantes da Nova Hollywood.

Ao contrário de outros colegas que também explodiam criativamente na época, a abordagem de Lumet é bastante simples, evitando ao máximo chamar a atenção do espectador para a técnica que realiza durante as filmagens. No caso, o diretor se empenhou ao máximo para criar uma realidade na ficção por conta do grau absoluto de realismo empregado na encenação extremamente orgânica se valendo de diversos improvisos impactantes – como a clássica frase “Attica! Attica!”.

Conferindo movimentos simples para a câmera, além de buscar quebrar a teatralidade da encenação dos atores, o diretor faz todo o possível para criar essa ilusão da filmagem de uma espécie de “documentário direto” para a ficção. Para isso, há diversos planos abertos ou de pontos de vista inusitados revelando observadores anônimos de toda a comoção caótica causada pelos assaltantes, além de se valer ao máximo da iluminação disponível nas locações, nunca se entregando a um trabalho fotográfico mais caprichado.

Tanto que a única cena que realmente temos um grandioso foco em close de Al Pacino é justamente na mais emocional da obra, na qual Sonny liga para suas duas noivas para explicar a situação e se despedir. Através de um simples contraste envolvendo ternura, afobação e silêncio, Lumet transmite toda a motivação do personagem e seu conflito para o espectador sem precisar apelar a técnicas de exposição apelativas. Aliás, aqui seria um momento ideal para inserir música no longa. Pela proposta estética do diretor, há somente o uso de canções durante os créditos iniciais mostrando a banalidade da rotina da cidade até o acontecimento do assalto. Depois disso, ele nunca mais recorre ao poderio musical que desmancharia a ilusão da obra.

Lumet simplesmente dá um show com poucos instrumentos conseguindo manipular as emoções do espectador apostando tudo na performance de Al Pacino enquanto se preocupa em criar esse microcosmo de captura perfeita para a realidade até a culminação fria e cruel da obra que se encerra sem delongas. Talvez, o único ponto que realmente prejudique o filme é sua duração, pois em alguns segmentos temos uma dilatação clara de situações na qual Lumet, por achar o improviso tão valioso, optou por não encurtar.

Mais Estranho que a Ficção

Um Dia de Cão é uma das maiores conquistas artísticas que Sidney Lumet já ousou fazer, além de ser outro exemplo magnânimo do quão ousado e incomum o cinema da Nova Hollywood foi ao conseguir render os estúdios para a criação de obras peculiares como essa. Atravessando gêneros e se revelando um drama escondido em uma comédia de erros, há a fantástica surpresa de tratar temas complicados sobre minorias com extrema consciência. Muito provavelmente por conta da escolha adequada de centrar o longa no realismo pleno. A recriação do assaltado frustrado de azarados no Brooklyn se trata de uma bela obra-prima que provou o quão estranha pode ser a realidade que vivemos.

Um Dia de Cão (Dog Day Afternoon, EUA – 1975)

Direção: Sidney Lumet

Roteiro: Frank Pierson, P.F Kluge, Thomas Moore

Elenco: Al Pacino, John Cazale, Penelope Allen, Sully Boyar, Carol Kanne, James Broderick, Charles Durning, Chris Sarandon

Gênero: Drama

Duração: 121 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=Ne6KMHLTvik

Crítica | Rede de Intrigas (1976) - O Sucateamento da Televisão

Entre muitos clássicos modernos que a Nova Hollywood ofereceu aos cinéfilos, poucos foram tão significativos com a nossa realidade como Rede de Intrigas, um dos maiores trabalhos de Sidney Lumet. Apesar de já ter mais de quarenta anos, o longa continua atualíssimo com seu discurso satírico apontado sempre como “pura realidade” pelo próprio diretor. De tão falado, é inevitável que em algum momento, o espectador dará uma chance para o que o filme tem a dizer.

Através da história de um grande jornalista em outros tempos, Howard Beale (Peter Finch), vemos como uma simples medida de baixa audiência pode causa uma reação em cadeia que revoluciona – para pior, todo o sistema televisivo americano. A escrita de Paddy Chayefsky é inspirada por toques da Nouvelle Vague, principalmente do cinema dos anos 1960 de Jean-Luc Godard.

A Última Profecia

Desse modo, temos uma narrativa multifacetada, com quatro personagens centrais, carregando uma história visceral sobre as entranhas não só da televisão, mas como sua influência absurda no mundo moderno – até ser substituída pelos smartphones e redes sociais, nos dias de hoje. Se aproveitando do colapso psicológico de Howard Beale ao declarar que iria explodir sua cabeça durante o horário nobre do telejornal apresentado por ele, os dirigentes da emissora e diretores de jornalismo, após assassinarem a ética em favor da audiência, criam um programa exclusivo para o jornalista insano proclamar suas profecias e críticas diárias a tudo e todos: o Show do Beale.

Entretanto, mesmo que toda a origem do desenvolvimento da história parta do Show do Beale, Cheyefsky não trata o insano jornalista como o protagonista. Tudo é multifacetado em um grande quebra-cabeças movido por mãos invisíveis de investidores e bilionários. O roteirista é mesmo centrado no aspecto humano da obra para inserir as pesadas críticas contra a toxidade do meio televisivo e também dos departamentos de jornalismo sedentos por manchetes infelizes e miseráveis para atingir o ápice do sensacionalismo.

Tanto que se o espectador pensar na narrativa, verá que ela é extremamente simples. Esse nítido desinteresse pelo progresso da história é pontuado de modo explícito, já que Chayefsky recorre, de tempos em tempos, a elipses consideráveis, apenas informando as situações para o espectador através de um narrador over onisciente que esmiúça o âmago dos desafortunados personagens – influência notória de Godard para essa escrita.

O roteirista simplesmente assume um estilo descompromissado para a narrativa clássica do cinema, introduzindo uma junção de cenas que se comportariam com perfeição como uma potente peça de teatro. O início do filme já fornece toda uma apresentação sobre o passado de Beale rapidamente, estabelece sua amizade com o editor jornalístico premiado Max Schumacher (William Holden), um dinossauro na mídia que ainda valoriza a ética e o tratamento humano, contra a manipulação intensa da fria e psicótica workaholic diretora de programação da emissora Diana Christensen (Faye Dunaway).

Por se tratar de uma sátira, Cheyefsky faz diversas ironias em Rede de Intrigas. Em suma, o roteirista mostra como essas diversas peças do jogo nunca possuem controle sobre seus destinos, não importando qual hierarquia ocupam ou do quão descartáveis podem se tornar em questão de meras semanas. Esse atestado da relação de poder doentia é o que torna a escrita do roteirista tão fantástica.

Os personagens constantemente exercem algum tipo de opressão/manipulação sobre uns aos outros. Aliás, através do núcleo de Diana, há um comentário ácido genial sobre o quão fácil é desmontar uma ideologia oferecendo luzes no holofote e uma certa quantia de dinheiro. É também através desta personagem, a personificação completa do cenário televisivo, que temos as situações mais interessantes sobre relação humana que o filme oferece. Como a personagem é feita na proposta de ser totalmente gélida e amoral, seu núcleo romântico com Max, já casado, traz diversas catarses poderosas sobre o quão destrutivo pode ser nossa relação com a TV.

Basta reparar a proposta de Chayefksy para o espectador: ele afirma que ela é como a TV no clímax de sua narrativa pessoal. Portanto, basta estudar suas relações com outras pessoas até ali: seu caso amoroso destrói um casamento de anos e desestabiliza a estrutura familiar de Max, ela nunca oferece nada de bom a ninguém, manipula seus colegas, não tem sequer uma conversa com a mina de ouro do programa que dirige (o Show de Beale), é indiferente a dor e a alegria alheia e simplesmente se livra dos outros como se fosse algo tão banal como trocar os canais do televisor.

Mesmo se portando como a verdadeira antagonista e uma mestre do que faz, a personagem também é uma das mais complexas por essa face maléfica e apática tão bem retratada por Dunaway. Já Max é apenas um humano, completamente impelido por suas paixões e totalmente falho por sua falta de cinismo que chega ao ponto de ruir completamente sua posição de referência ética para o espectador – afinal, é justamente ele que trai sua mulher e a faz sofrer durante um diálogo excepcional sobre divórcio.

A diluição da narrativa, subversão da estrutura clássica na função dos personagens e comentário crítico social já seriam mais que suficientes para tornar Rede de Intrigas algo além do memorável, mas a verdadeira pérola é sempre abordada pelo roteirista de tempos em tempos: o jornalista insano Howard Beale. Com Peter Finch absolutamente inspirado e enérgico para trazer à tona a característica apocalíptica do personagem, temos diversos pequenos shows que mostram a força manipuladora da televisão.

Beale de fato é o personagem mais trágico do filme e nele reside a crítica mais poderosa. Beale acha que foi “tocado” por uma força maior e logo se torna um profeta vociferando contra a mídia e a televisão. Em primeiro instante, é visto como ameaça, mas logo que a audiência sobre tremendamente, o sistema o abraça para ser favorecido pelo lucro que ele gera. Beale então ganha seu próprio show no meio que tanto crítica e desacredita também conseguindo resultados inacreditáveis ao manipular as massas que assistem a suas profecias diariamente.

Em pouco tempo, o programa se torna um circo completo com cartomantes e outros elementos que flertam com o sobrenatural. O showman só se torna uma ameaça novamente quando coloca em risco uma negociação bilionária do conglomerado que controla a emissor. É justamente nesse ponto de virada que o manipulador se torna manipulado após um homem astuto entrar na mesma sintonia que ele para jogar o talento de discurso à favor dos poderosos chefões ocultos, os verdadeiros ventríloquos.

Com isso, o roteiro se encaminha para o final, criando uma cadeia de manipuladores no qual até mesmo os espectadores são hipócritas, pois são movidos pelo discurso contra indústria de Beale, mas que mesmo assim, sintonizam diariamente para assistir ao profeta em busca de algum entretenimento, mesmo que mais consciente.

Chayefsky constrói um universo tão rico e crível que consegue sustentar o teor de seu discurso até hoje, mas é impossível ignorar as adições absolutamente geniais da direção de Sidney Lumet. É bastante fácil se questionar o motivo do qual tanta gente comenta sobre o trabalho do diretor em Rede de Intrigas, afinal se trata de uma direção sútil e pouco expressiva com a câmera em muitos momentos.

Mas é justamente pela abordagem teatral, tão valiosa em engrandecer as atuações excepcionais do longa, que seus planos se transformam em uma janela para a realidade. O que comanda aqui é totalmente a encenação do movimento dos atores. Lumet apenas cria fatidicamente alguma atmosfera cinematográfica quando é preciso.

Esses momentos são elevados imediatamente que conseguem tornar as cenas simplesmente assustadoras de tão poderosas. Em particular, duas me deixam mesmerizado: a do discurso definitivo de Beale que consegue tirar reações espontâneas dos espectadores que se colocam a gritar a plenos pulmões que “estão putos com tudo isso” e a do encontro de Beale com o chefe supremo da emissora.

Ali, Lumet busca trazer planos absurdamente abertos para afastar Beale da “divindade” do sistema e do capital feroz enquanto o homem tutela seu empregado sobre o mecanismo verdadeiro do mundo que pouco se importa com ideologias, mas sim com o lucro das relações comerciais. O diretor utiliza uma iluminação verdadeiramente sombria, se valendo da contraluz para inferir algo diabólico se instalando no lugar, enquanto o pobre jornalista é pouco a pouco iluminado pela “palavra”.

O último momento cinematográfico acontece justamente na cena final do longa, envolvendo uma montagem paralela pouco atraente em um efeito proposital, tratando o ocorrido com uma banalidade completa. Isso logo é justificado quando Lumet retoma o mesmo plano que abre o longa: uma tela preta dividida em quatro televisores que exibem canais simultâneos.

O efeito devastador da completa falta de foco do ruído imagético e sonoro evoca o quão triviais as maiores tragédias podem se tornar a ponto de tornar a humanidade tão indiferente e apática quanto Diana, mesmo que tenhamos plena consciência do nível absoluto da intoxicação causada por esses meios.

A Imbecilização do Espectador

Muitos clássicos podem atingir esse status injustamente, mas não se trata do caso de Rede de Intrigas. Essa comédia de erros escrita com elegância e muito afinco criativo por Chayefsky e dirigida de modo realista por Lumet conseguiu inspirar uma geração inteira de cineastas e roteiristas que estavam por vir em anos posteriores.

Nesse comentário crítico e, ironicamente, premonitório sobre o meio televisivo e a cultura de massa que mortifica o espectador, rapidamente uma epifania verdadeira será causada. Ao término do longa, não é preciso afirmar que está puto da vida e cansado de tudo isto. Isso já está bem claro. A segunda catarse que precisa ocorrer é justamente a mais sutil do longa: todos esses estímulos rasos nos tornaram completamente imbecis. E não há absolutamente nada que podemos fazer para reverter a situação. Ainda mais hoje.

Rede de Intrigas (Network, EUA – 1976)

Direção: Sidney Lumet

Roteiro: Paddy Chayefsky

Elenco: Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall, Wesley Addy, Ned Beatty

Gênero: Drama

Duração: 121 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=1cSGvqQHpjs

Crítica | Naqoyqatsi - Nem toda ideia é uma boa ideia

Não existem dúvidas para a importância que Godfrey Reggio adquiriu com a estreia do experimento monumental visto no soberbo Koyaanisqatsi e logo depois com o ótimo, mas enfraquecido Powaqqatsi. A arte de fazer documentários puros, desafiando a estrutura convencional do formato até então, realmente conferiu uma aura única para esses filmes de Reggio.

Enquanto colaborou com Ron Fricke na primeira parte da trilogia Qatsi, houve sim um ápice de estreia que nunca mais seria reconquistado pelo diretor. Tanto que o segundo longa é consideravelmente menos expressivo e interessante que o de estreia. Separados por quase duas décadas desde a estreia da segunda parte da trilogia, Reggio finalmente lançou Naqoyqatsi em 2002, elaborando o longa mais pessimista e cínico até então, porém repleto de firulas visuais que sacrificam (e muito) sua qualidade final.

Paraísos Artificiais

Esse seria o primeiro Qatsi totalmente roteirizado por Reggio. Enquanto é uma oportunidade de aproveitar o ponto de vista único do diretor, também é uma das amostras mais sem freios de um artista que não teme riscos. Naqoyqatsi certamente é esse longa que ele buscou se renovar, mesmo mantendo o padrão estético de sua proposta universal da arte sem idiomas e completamente compreensível.

Dos três filmes, é bem evidente que este é de fato o mais fraco por conta dos caprichos artísticos de Reggio que se mostra prepotente pela primeira vez. Apesar de começar muito bem, trazendo imagens fortes da ruína cinzenta que virou Detroit depois de uma sucessão de más escolhas políticas de seus governantes, o diretor transforma o longa em um arthouse realmente muito difícil de gostar.

Porém, mesmo que desagrade bastante, é igualmente fácil de compreender, já que esse com certeza se trata do documentário que o diretor mais pesou a mão para trazer à tona um discurso cínico, repetitivo e assustadoramente pessimista. Naqoyqatsi busca evidenciar que a existência humana se tornou efêmera a ponto de somente se sustentar na artificialidade digital e na máquina da guerra que mantém os povos unidos pelo extermínio de outros em favor do capital.

De fato, há alguma razão no que Reggio pretende dizer aqui, mas o modo que tudo é contado é altamente desconexo, pedante e antiquado. O diretor, antes um gênio com olhar apurado para captar imagens certamente fantásticas do nosso mundo e do viver, agora estraga o visual do longa ao apelar para diversas imagens de arquivo desgastadas, além de inserir diversos filtros visuais tenebrosos tirados diretamente do pior gosto estético possível fornecido por videoclipes dos anos 1990.

Não satisfeito com a abordagem estética que leva a proposta do “artificial” ao máximo, Reggio também traz muitos segmentos criados com computação gráfica já datada até mesmo para a época, apresentando uma infinidade de símbolos e códigos binários através de muitas, mas muitas fusões deselegantes e óbvias. Logo, se antes tínhamos um retrato visual extremamente humano e centrado sobre as mazelas da nossa espécie e do nosso planeta, evocando uma melancolia bela e solene, aqui há a profunda histeria evocada repetidamente pela cacofonia visual que o diretor elabora.

Todavia, há segmentos interessantes e até mesmo premonitórios sobre a adoração de pessoas artificiais entre celebridades e personalidades realmente criadas digitalmente como no caso da holograma cantora Hatsune Miku, uma das celebridades fictícias mais populares do Japão. O resto dos elementos, simplesmente são fracos demais para provocar alguma reação do espectador, ou são simplesmente aleatórios, jogados na montagem à própria sorte.

Em uma das sequências mais irritantes, Reggio faz um longo travelling virtual apresentando bonecos de cera de líderes e personalidades enquanto encaixa imagens já vistas no filme ou outras críticas vazias, mas cheias de confiança na própria importância intelectual.

Para tornar a experiência menos angustiante e monótona, Phillip Glass retorna com outra trilha musical bem elaborada que se recusa a abandonar o clássico para acompanhar a cacofonia de Reggio ou até mesmo da repetição visual nada inspiradora de Naqoyqatsi. Glass impressiona ao realizar o segundo melhor trabalho sonoro dessa trilogia e isso certamente precisa ser valorizado, pois, atingida a marca da primeira hora de exibição, com certeza só há o desfrute das belas composições do músico.

A Vida em Guerra

Naqoyqatsi certamente virou refém das vaidades de seu realizador que parece ter perdido o senso do belo tão bem retratado em seus dois longas anteriores. Caindo na onda de sequências desnecessárias para fechar uma trilogia temática, Reggio faz um testemunho maçante sobre a relação da humanidade com a tecnologia de modo bastante superficial, apenas apontando o quão vazios todos são ao embarcar na onda artificial e da máquina da guerra.

Aliás, por ser um tema principal do longa, Reggio elabora muito pouco sobre a guerra, preferindo desperdiçar muitos minutos com imagens repetitivas sobre as Olimpíadas ou de imagens tenebrosas geradas por computação gráfica, mesmo que haja alguma sacada inteligente vez ou outra.

Sendo um admirador declarado do grande trabalho realizado pelo diretor, a experiência de Naqoyqatsi foi uma das mais decepcionantes e nada condizentes com o grande trabalho feito até então. Nessa grande Torre de Babel construída somente com imagens para transmitir um idioma universal, Reggio conseguiu degredá-la com bastante frieza no intuito de se renovar. Pena que não deu muito certo.

Naqoyqatsi (Idem, EUA – 2002)

Direção: Godfrey Reggio

Roteiro: Godfrey Reggio

Gênero: Documentário

Duração: 89 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=Bq1z5a1ZY3Y

Crítica | Powaqqatsi: A Vida em Transformação - O Escambo das Relações Humanas

Com a revolução ocasionada por Godfrey Reggio que simplesmente trouxe uma nova dimensão para o efeito Kuleshov ao apostar ferrenhamente na pureza imagética do documentário com Koyaannisqatsi, era uma simples questão de tempo para que o diretor se convencesse da necessidade de realizar uma trilogia temática a partir das técnicas empregadas em seu filme de estreia: um documentário organizado apenas pela força das imagens e da música original, sem apostar em narrativas, entrevistas, narrações ou idiomas.

Depois de um intenso período de produção que atravessou anos e diversos países, assim nasceu Powaqqatsi, a segunda parte da Trilogia Qatsi de Godfrey Reggio. Se antes o diretor estava concentrado em trazer uma visão macroscópica sobre a relação do homem com a natureza e os ambientes urbanos, aqui há uma maior proximidade com o homem e a humanidade como um todo, explorando as relações entre si através de outra sucessão de imagens grandiosas.

A Miséria do Terceiro Mundo

Em questão de poucos minutos, através de diversas imagens mostrando o esforço físico de trabalhadores minerando a Serra Pelada brasileira, é bastante nítido que Reggio quer abordar o tema do trabalho humano. Porém, não da humanidade em geral, mas concentrado em grande maioria na população que vive no chamado Terceiro Mundo.

Através de uma jornada pela Índia, Brasil e alguns países africanos, o diretor mostra a exaustiva jornada de pessoas nada favorecidas realizando trabalhos braçais, mas em pleno contato com a natureza. Com essa massa de gente trabalhadora pescando, construindo, minerando, colhendo, plantando, modelando, vendendo, entre diversas outras atividades que envolve intenso trabalho manual, Reggio elabora também a colaboração e união dessas pessoas em comunidade.

Acontece que para elaborar esse primeiro ato, do sentido de comunidade, do trabalho e também da religião e do forte contato étnico que as pessoas compartilham entre si, Reggio demora muito, além das imagens serem bem mais desconexas que as vistas em Koyannisqatsi. As deficiências do longa surgem dessa forma, portanto, revelando que um raio milagroso não cai duas vezes no mesmo lugar, já que Powaqqatsi é um filme bem menos interessante trazendo uma experiência tediosa.

Simplesmente parece que o conceito é cru demais para o formato estético de Reggio que não consegue desenvolver bem a linha de raciocínio do longa. Porém, com a chegada do segundo ato, as coisas melhoram um pouco ao estabelecer uma relação cruel entre o Terceiro e o Primeiro Mundo. Com imagens urbanas e diversas edificações, o contraste com a primeira parte se torna mais vivo, elucidando que, embora o urbano necessite muito da exploração do trabalho braçal de países subdesenvolvidos para sobreviver, há a presença incômoda de uma atmosfera isolacionista, aprisionada e claustrofóbica.

Ou seja, apesar de ser um ambiente mais favorável para viver, o urbano traz outras mazelas que não são presentes na vida em comunidade oferecida por países mais pobres nos quais a população explora a cultura de suas religiões, danças e manifestações, além da própria cidade para realizar suas tarefas cotidianas como comer, dormir ou lavar roupas.

Nessa troca de ambientes que pesa toda a negatividade que esses dois universos oferecem, Powaqqatsi se torna mais interessante e logo evolui para mostrar a troca oferecida pelo Primeiro Mundo para o Terceiro: a tecnologia. O terceiro ato, o mais fraco, elabora essa discussão sobre o impacto da tecnologia, dos televisores e da computação em sociedades muito mais pobres com habitantes que moram em casas sem paredes, evidenciando a transformação e exploração em uma troca desigual – basta ver hoje o retrato da sociedade brasileira extremamente desigual, mas com uma estranha comunhão de aparelhos tecnológicos.

Esse objeto de estudo é muito interessante, mas infelizmente Reggio perde o fio da meada diversas vezes trazendo grupos de pessoas encarando a câmera ou com imagens repetitivas repletas de slow motion. O nível da poesia decai bastante, infelizmente. Porém, próximo ao clímax, Reggio passa a utilizar a montagem de modo mais inteligente como ao apresentar um trabalhador carregando um saco pesadíssimo em suas costas e depois cortar para uma imagem exibindo um senhor bastante corcunda, provavelmente por conta do trabalho braçal desempenhado ao longo de anos.

O clímax envolve o ritmo mais intenso da montagem no qual Reggio simplesmente reitera tudo que trouxe no filme até então. Apesar desse luxo exagerado, existem três pequenos milagres muito poderosos no documentário – um deles é encenado. O primeiro envolve o estranho fascínio de uma garotinha que anda do outro lado da calçada pela câmera cinematográfica. Esse é o segmento das “encaradas” mais natural por mostrar essa menina tão curiosa, mas igualmente amedrontada de aproximar. Além disso, há um contraste divino mostrando a ingenuidade da garota que ignora solenemente os dizeres sobre guerrilha urbana escritos na parede logo atrás dela.

O segundo, mais poderoso, traz a cena mais triste do filme. Novamente temos uma garotinha, mas está com responsabilidades muito maiores do que o apropriado para sua idade: ela conduz uma carroça puxada por dois burricos enquanto um parente muito mais velho que ela simplesmente dorme ao lado, não ligando para o perigo inevitável da criança conduzir em uma rua muito movimentada. Reggio captura o olhar carregado de ódio e mágoa da menininha que desconta toda sua frustração nos burricos a frente com diversas pauladas inúteis no lombo das criaturas para que a obedeçam. É algo perturbador que desafia nosso papel como meras testemunhas desse momento tão desgraçado na vida daquela misteriosa menina. Sabemos que ela sofreu e nada mais. E esse silêncio da ignorância certamente é perturbador.

Para encerrar o longa, Reggio cria um milagre por si próprio ao colocar um garotinho a andar em uma estrada de terra. Ao seu lado, se aproxima um enorme caminhão que logo o ultrapassa, mas joga uma montanha de poeira em seu caminho. A crítica sobre a exploração e progresso é finalmente feita para encaminhar o significado poderoso sobre a palavra powaqqatsi.

Phillip Glass também retorna para criar outra composição forte no novo longa. A proposta certamente é diferente o fazendo até mesmo trair sua assinatura estilística com músicas modais. Dessa vez acompanhando Reggio enquanto o diretor filmava a obra, Glass já criava as músicas para os segmentos durante o ato da produção, podendo brincar ainda mais com ritmos e compassos tribais, além de incorporar muito da sonoridade das músicas tradicionais de cada país. Apesar da trilha ser menos brilhante que a de outrora, temos a criação de um tema principal muito valioso que, infelizmente, é repetido diversas vezes durante o filme, escancarando a falta de material original para todos os segmentos.

Vida de Predação

Godfrey Reggio provou para o mundo sua habilidade como cineasta e inventor/refinador de linguagem cinematográfica ao levar o documentário para um estágio nunca alçado antes, provando de fato que é possível dizer milhões de palavras somente com o impacto visual do Cinema. Entretanto, apesar de sua estreia ter sido fenomenal, além do trabalho de preparação intenso para a sequência, Powaqqatsi é um filme menor, apesar da proposta interessante.

O grande entrave certamente está na repetição, seja temática ou técnica, e no estado fraco dos contrastes propostos por Reggio através de uma montagem menos inspirada, além de uma linha de raciocínio bastante moderada para a sucessão dos segmentos. Ainda assim, essa segunda parte de uma longa trilogia merece ser conferida pela força da mensagem que é tão pura e realista quanto a do primeiro filme, agora envolvendo uma problemática nas trocas humanas.

Agora, se esta for a primeira vez que conferirá o trabalho do cineasta, é bem possível que Powaqqatsi seja uma experiência muito mais memorável do que a de outros espectadores já familiarizados pelo talento monumental de Godfrey Reggio.

Powaqqatsi – Vidas em Transformação (Powaqqatsi, EUA – 1988)

Direção: Godfrey Reggio

Roteiro: Godfrey Reggio, Ken Richards

Gênero: Documentário

Duração: 99 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=sNVTmWRcUbY

Crítica | Koyaanisqatsi: Uma Vida Fora de Equilíbrio - O Filme que o Mundo precisa Redescobrir

Existe um nirvana em todas as artes. Um campo tão almejado e difícil de atingir que parece impossível. No caso da arte do documentário, há uma busca eterna pela forma mais pura para transmitir uma ideia, uma moral, um sentimento. Isso é tão complicado de fazer porque o documentário é um gênero que aceita muitas intervenções do realizador como encenações, entrevistas posadas, narração over ou manipulação escancarada para favorecer sua mensagem.

Com cineastas tão fissurados pelo poder do verbo, do discurso, é compreensível que o documentário como arte atraia pouca atenção do espectador comum. Entretanto, o impossível, a busca pela pureza desse gênero, foi conquistado em 1982 por um cineasta improvável que é bem possível que nunca tenha ouvido falar: Godfrey Reggio.

Koyaanisqatsi é essa realização monumental que procurar trazer um retrato sobre o nosso planeta, a natureza e a civilização sem ousar dizer uma palavra. Exatamente isto. Nesse documentário não há narração, entrevistas, diálogos ou idiomas. Ele é simplesmente universal e poderosíssimo ao trazer epifanias e catarses no espectador somente com a junção muito apurada de imagens.

O Mundo que Você não Vê

Reggio se dedicou por seis anos para conseguir montar essa obra pioneira e extremamente difícil. Pode parecer, em primeiro momento, que se trata de uma experimentação vaidosa muito prepotente, mas realmente não é sobre isso que Koyaanisqatsi se trata. Apesar de ser um experimento que testa os limites da arte do Cinema como um todo, seu formato é necessário para que Reggio consiga transmitir a mensagem com todo o impacto possível.

É aí que muita gente indaga: como é possível compreender um discurso se ele só e feito através de imagens e música? Justamente pela resposta dessa pergunta que é possível perceber que Koyaanisqatsi não se trata de um filme prepotente, mas sim consciente ao máximo.

A experiência de assistir a essa obra-prima de Reggio é repleta de adjetivos positivos, mas como temos o ápice da relação semiótica entre filme e espectador, é muito evidente que a experiência de quem vos escreve é a que menos importa para compreender a qualidade absurda deste longa. Para debruçar a análise nesse sentido, é preciso citar alguns dos pontos narrativos mais fortes da obra que é sim repleta de lógica e, portanto, compreensível.

Reggio abre Koyaanisqatsi filmando com delicadeza o berço do testemunho do registro humano: as pinturas rupestres. A evidência de que estávamos na Terra há milhares de anos clamando nossa memória na própria rocha eterna. Logo depois, ele nos apresenta a uma grande indústria metalúrgica, inferindo que a conquista mais importante do homem sobre a natureza tenha sido a dominação sobre os elementos e da manipulação química dos mesmos, permitindo o progresso humano até o ano de filmagem da realização.

Esse é o primeiro contraste e certamente o mais simples dos diversos que o diretor apresenta ao longo de toda a obra. A obra é nitidamente dividida em atos sendo o primeiro focado em mostrar as maravilhas de um mundo natural escondido que nós nunca ousamos visitar ou desfrutar – isso é posteriormente contextualizado em outros atos tão eficientes quanto o primeiro.

Reggio busca, sob um olhar fotográfico impecável – também ao lado do excepcional diretor de fotografia Ron Fricke que posteriormente faria documentários semelhantes, mostrar diversas a ordem perfeita do mundo natural através de uma singela jornada que flerta com os quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Os melhores explorados vêm através do contraste magnífico entre imagens que mostram a fluidez da água, do mar e de suas ondas para depois apresentar a mesma força delicada com a formação das nuvens e de suas pequenas jornadas através de picos rochosos imensos.

Pouco a pouco, vamos abandonando esse milagre da natureza para nos aproximarmos dos milagres da civilização. A transição surge a partir de uma imagem impactante com Reggio focando em um pai e filho dormindo tranquilamente em uma praia, para então realizar um tilt e movimentar a câmera para cima, revelando a construção monumental de uma usina.

Logo vemos e compreendemos que o custo do milagre humano é a devastação da eterna natureza da Terra em sua generosidade solene. Novamente, lembro aqui que Koyaanisqatsi é uma obra pura, então não há julgamentos sobre certo e errado, apenas as consequências realistas do nosso impacto para sustentar o modo de vida que vivemos.

O Mundo Que Vivemos e Não Vemos

Abre-se, então, o segundo ato espetacular da obra: dessa vez totalmente focada em mostrar a vida humana e seus caprichos. Para isso, temos um longo preâmbulo para mostrar o ritmo da rotina das metrópoles. A partir de planos aéreos majestosos, o diretor mostra as vias terrestres como grandes veias e artérias de um corpo de cimento repleto de cinza, amarelo e vermelho (as cores dos faróis dianteiros e traseiros dos carros).

Essa longa jornada de idas e vindas também é proposital para dar sentido para o avanço “narrativo” que Reggio pretende formalizar depois. O intuito é mostrar como as jornadas de diversas vidas sempre são entrelaçadas pelo trânsito da migração pendular da casa para o trabalho e vice-versa, apesar da nossa total indiferença sobre o resto dos integrantes que formam essa gigantesca massa de mão de obra.

Saindo brevemente dessa lógica, para enganar o espectador, o diretor traz os segmentos mais poderosos do filme. Primeiro, com nossa vista tão acostumada com a visão de carrinhos se deslocando de lá e pra cá, Reggio aproveita para mostrar um estacionamento repleto de veículos de diversas cores esperando seus donos para então cortar, sob o mesmo movimento de câmera e ponto de vista, para imagens exibindo montanhas de tanques de guerra estacionados esperando para matar.

É justamente aqui que o diretor consegue apertar emoções do espectador que nem mesmo sabia que existiam. Caso tenha visto Laranja Mecânica, conseguirá lembrar das sessões de tortura psicológica que Alex tem que enfrentar para ser “curado” da violência. Apesar de Koyaanisqatsi não ser uma tortura, ele envolve técnicas que mexem com seu subconsciente a ponto de suscitar verdadeiro terror através de um contraste imagético tão simples como o mencionado.

Isso também é reforçado a partir da trilha monumental de Phillip Glass, conhecido pelos ritmos minimalistas que brincam com o formato modal da música, criando composições aparentemente infinitas entre maquinações repetitivas que quase hipnotizam o espectador. O resultado da aliança da trilha musical perfeita de Glass com as imagens simples, mas tão fortes de Reggio e da sapiência de sua montagem, tornam Koyaanisqatsi um experimento realmente transformador.

Retomando sobre o desvio que Reggio faz da rotina de idas e vindas para abordar a guerra que ocorre em terras distantes, temos a criação da sequência mais genial do longa. Novamente, o diretor pede que o espectador tome parte do longa ativamente com seu intelecto e se ponha a relacionar as imagens de seu filme como um eficiente e divertido quebra-cabeça.

No caso, o cineasta aborda figuras humanas com clareza pela primeira vez e logo opta em mostrar pessoas miseráveis que vivem à beira da sociedade, completamente esquecidos e marginalizados por outras classes sociais. Do desamparo humano vamos ao desamparo arquitetônico com imagens que trazem um complexo enorme de edificações muito castigadas pela falta de preservação e totalmente abandonadas. Logo, qualquer mente pensante, liga uma coisa à outra: apesar de serem edifícios indesejados, certamente servem como moradia digna para os mais castigados pela estrutura socioeconômica da civilização ocidental.

Com um crescendo fascinante da composição Pruit Igoe, um dos trabalhos mais conhecidos de Phillip Glass, Reggio pega o espectador de surpresa para mostrar toda aquela porção de prédios ainda utilizáveis sendo implodidos sem a menor piedade. A catarse é tão tremenda pela junção do áudio com a imagem que logo nos traz a tona o outro sacríficio agonizante do planeta que cede diverses recursos para a construção de obras, em pressuposto, imortais.

A sequência é arrebatadora e muito eficiente em provocar questionamentos sobre como nos portamos até mesmo em comunidade, sobre o altruísmo praticamente impossível de uma espécie cada vez mais individualizada a ponto de sacrificar moradias abandonadas sem nem teorizar antes sobre a utilidade daquele espaço para os menos favorecidos. Afinal tudo aquilo, pelo documentário, estava abandonado, sem uso e sem gerar lucro algum. Novamente, é algo transformador que suscita esses questionamentos válidos sobre a vida em comunidade e na nossa união como espécie.

A Vida dos Outros

O desvio é tão válido que quando Reggio retoma a linha de imagens para traduzir a vida humana nas metrópoles, simplesmente há uma estranheza. O cineasta reconhece que o impacto da sequência anterior é devastador, então novamente traz uma junção de imagens fantásticas de tráfego novamente. Mas dessa vez, nota-se mudanças interessantes.

A música surge calma, mas passa a crescer rapidamente. As imagens do trânsito também ficam cada vez mais rápidas até enfim termos outra sequência fantástica repleta de time lapses. Nela, o diretor mostra os diferentes meios de transporte, abandonando os carros por um momento, além de trazer imagens viciantes e frenéticas de pessoas em passos apressados se dirigindo ao trabalho e também trabalhando.

São diversos empregos que mostram a fabricação de salsichas, veículos, componentes de computação e outros setores de abastecimento importantes. Ou seja, a infraestrutura para a nossa vida cotidiana. Apesar de haver muita beleza nesses segmentos, Reggio foca bastante na banalidade dos movimentos repetitivos que os empregados fazem o dia inteiro, em uma implicação forte de alienação que a própria sociedade vive, trilhando um caminho sem volta para a depressão.

Depois do trabalho, há o lazer. Mas qual lazer? Castigado pelos anos 1980, Reggio se limita a trazer pequenos momentos de prazer em fliperamas, cinema, shoppings, alimentação, mas com uma ênfase perturbadora na televisão. Estabelecida a lógica da equação, os segmentos começam a repetir os temas: jornada, trabalho, jornada, trabalho, lazer, jornada e assim sucessivamente.

Nesse ponto, como tudo está em um ritmo tão frenético e sobrenatural, além da música atingir uma hegemonia perfeita de ritmo e sons, Reggio acelera os time lapses até tudo se tornar uma enorme massa disforme, mas frenética, abundante e colorida. A sugestão é bastante forte para trazer a tona o ritmo insano padronizado que a vida humana se comporta nas metrópoles.

Aliás, o próximo ponto é justamente o padrão. Porém, é preciso apontar que sucintamente temos a presença de elementos naturais nesse ato tão focado no humano. Em outra imagem fortíssima, o diretor enquadra dois prédios gigantescos e, no pequeno reflexo de uma janela, vemos a figura diminuta do sol se escondendo, pouco a pouco, além da linha do horizonte. Apesar de belo, é bastante triste, pois se trata de um fenômeno tão belo e, realmente, tão esnobado no ritmo frenético do cotidiano.

O Ápice Degradante

Com todo o discurso armado sobre a vida humana e nosso impacto sobre a serenidade da natureza, Reggio chega ao clímax de sua sequência visual lógica. A partir do padronização do ritmo das nossas atividades, o diretor começa a se afastar cada vez mais da vida urbana ao ponto de mostrar imagens aéreas noturnas

A abordagem distante mostra os padrões das ruas e das migrações, até só haver as luzes que contornam os quarteirões e ruas. Em outra crítica sagaz, o diretor logo insere e intercala essas imagens com outros planos que mostram padrões semelhantes em circuitos embutidos nas peças de computador.

Nesse avanço infernal, resta conquistar o cosmos. Terminando o longa com uma ironia cruel e bastante cínica, vemos o lançamento de um foguete que chega muito perto de sair da atmosfera, mas acaba explodindo pouco antes de conquistar o espaço. Ou seja, para Reggio, o avanço humano é tão fascinante quanto o voo de Ícaro com suas asas coladas com cera.

Alçamos voo e conquistamos incontáveis conquistas, mas chegará o dia que em que voaremos tão perto do sol que só restará a memória eterna registrada na rocha imóvel de uma natureza que cada vez mais não pertencemos.

Antes de chegar nessa culminação pessimista acerca da humanidade, Reggio também elabora o legado e o pertencimento com imagens inteligentes ou emocionantes. Ora brincando com fusões mostrando figuras fantasmagóricas ainda presas na rotina do trabalho, ou dos instantes mais frágeis da uma vida moribunda que clama não por cuidado, mas contato humano reconfortante antes da última jornada que aguarda por todos nós.

Experiência de Vida

É muito raro que um filme consiga transportar um impacto emocional tão grande em mim, porém Koyaanisqatsi consegue de formas perfeitamente absolutas. Ciente que seu filme é puro e traz verdades universais sobre o enorme desequilíbrio que existe em nosso planeta em tantas camadas, Godfrey Reggio batizou sua obra com o nome Koyaanisqatsi, uma palavra que aborda justamente desordem e caos, mas de um dialeto tão desconhecido que praticamente não provoca reação emocional alguma para quem a escuta pela primeira vez.

Realmente, todos somos indiferentes ao Koyaanisqatsi antes de escutarmos e vê-lo, mas o golpe de mestre do diretor é abrir e fechar seu filme com o coral proclamando o título do longa para então revelar o sentido da palavra. Após testemunhar esse pioneirismo estético que ultrapassa os limites da narrativa para trazer uma percepção acerca da nossa vida individual e em comunidade, é uma certeza absoluta: é impossível ficar indiferente ao Koyaanisqatsi depois de escutarmos e vê-lo.

Koyaanisqatsi: Uma Vida em Desequílibrio (Koyaanisqatsi, EUA – 1982)

Direção: Godfrey Reggio

Roteiro: Ron Fricke, Michael Hoenig, Alton Walpole, Godfrey Reggio

Gênero: Documentário

Duração: 86 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=1jM2WA2WbDc

Crítica | Johnny Guitar - O Faroeste Subvertido

Johnny Guitar talvez seja um dos faroestes mais importantes já feitos para o gênero durante a Era de Ouro de Hollywood. Sua subversão de regras tão rígidas do gênero crowd pleaser da época o fizeram realmente se destacar dentro da História do Cinema, muito embora também seja famoso pelos fatos miseráveis que ocorreram nos bastidores dessa produção.

Já com quarenta e oito anos, Joan Crawford ainda queria se afirmar como uma poderosa diva hollywoodiana. Para isso, encontrou a oportunidade perfeita ao comprar os direitos do livro homônimo que inspirou o filme, afinal de contas a protagonista é justamente uma mulher forte, independente e sagaz, disposta a batalhar até o fim por todas as suas conquistas.

Movendo o projeto adiante, Nicholas Ray entrou na jogada como produtor, diretor e também roteirista para conseguir emendar o seu ápice profissional no western, além de poder trabalhar com Technicolor pela primeira vez. Porém, mal sabia ele que a produção seria um verdadeiro inferno por conta das exigências insanas de Crawford, além da famosa querela que se instalou entre ela com a atriz Mercedes McCambridge que interpreta a vilã do filme.

Produções caóticas que chegam até a impulsionar o diretor em um estado de saúde e nervosismo extremos geralmente tem tudo para dar errado. Felizmente, Johnny Guitar conseguiu ser um dos filmes mais coerentes e interessantes da carreira de Ray, apesar de todo o stress.

A Lei dos Injustos

Como puderam perceber, Johnny Guitar não é um western típico. Apesar de condicionar diversos clichês e estereótipos do gênero, a história tem uma proposta bastante original. Nela, acompanhamos Vienna (Joan Crawford), uma proprietária de um saloon luxuoso no meio do nada, esperando pacientemente que a ferrovia chegue até seu território para começar a construção de uma nova cidade. Para entreter seus clientes, contrata o músico Johnny Guitar (Sterling Hayden, simplesmente péssimo sem nenhum carisma) que já teve uma história misteriosa no passado com ela.

Porém, essa aparente calmaria logo é interrompida quando uma multidão raivosa invade o saloon. Emma Small (Mercedes McCambridge), uma proeminente banqueira da cidadezinha, acusa Vienna de ter participado da matança que ceifou a vida de seu irmão durante uma diligência com uma gangue de quatro bandidos. Infelizmente, na mesma hora, quatro amigos de Vienna, a gangue do Dancing Kid, aparecem casualmente no lugar, e logo recebem a culpa pelo assassinato, apesar de serem inocentes.

Lançando um ultimato para que todos sumam da cidade, Emma abandona o lugar com o apoio do xerife local e dos outros cidadãos. Porém essa pequena ameaça logo se torna um verdadeiro inferno para a vida de Vienna.

Há muita inteligência no roteiro de Philip Yordan que na época assinava o trabalho de Ben Maddow, um roteirista condenado na Lista Negra de Hollywood durante uma época de perseguição conhecida como macarthismo. As primeiras cenas apostam totalmente no cunho de Nicholas Ray como diretor para trazer informações importantes para a preparação do conflito majoritário da obra com a apresentação de Johnny observando a matança na diligência, além de algumas explosões nas montanhas que cercam o lugar, já indicando que há como evitar um plano de fuga futuro, além de mostrar o fato do assassinato para o espectador em primeira mão.

Apesar do personagem de Johnny dar título ao filme, a verdadeira protagonista é Vienna. No caso, temos a característica vanguardista sempre presente nos filmes de Ray com essa subversão da maior convenção do western: o protagonista masculino. Temos aqui heroína e vilã mulheres liderando grupos de homens conforme o conflito avança.

Não somente esse detalhe é bem interessante como também há um delineamento muito dúbio no primeiro ato do longa, aproximando ao máximo a linha do herói e vilão, já que é muito difícil compreender se Vienna é tão pérfida quanto dizem – a atuação insolente de Crawford ajuda bastante nisso, ou se Emma é realmente inocente e amada pela comunidade.

Também nunca é justificado o intenso ódio que Emma sente por Vienna, posteriormente, quando as cartas ficam marcadas e temos o completo exagero maniqueísta em pauta que acaba prejudicando bastante a complexidade dessas personagens. É possível tirar um subtexto muito escondido envolvendo uma questão sobre a possível homossexualidade de Emma, atraída por Vienna. Desse modo, seu ódio vem como uma tentativa de reprimir completamente seus impulsos matando o alvo de seu desejo.

Isso não é muito bem sugerido, lembro ao leitor, já que o longa se transforma em uma experiência mais medíocre durante o segundo e o terceiro atos. Infelizmente, isso tem a ver com a nuvem de mistérios que o roteirista insiste em colocar sobre a relação entre os personagens. É tudo tão, mas tão misterioso que não sabemos o que aconteceu entre Vienna e Johnny – além dele apresentar uma habilidade incrível para nunca mais utilizar novamente, não sabemos quase nada sobre Emma e tampouco da gangue do Dancin’ Kid.

Mas um fato é certo: aparentemente todos amam e desejam Vienna para si, sendo disputada pelo ego de diversos homens ao longo do filme. O que, evidentemente, é algo bastante suspeito devido as exigências faraônicas que Crawford fazia durante o trabalho. Uma delas, a mais burocrática, envolvia que seus close-ups fossem filmados somente em estúdio, para que a iluminação fosse perfeita para rejuvenesce-la. Isso causa muito estranhamento durante o filme, conferindo um impacto claustrofóbico bizarro toda vez que temos esses closes em Vienna, totalmente falsos e desalinhados com a fotografia dos outros planos, além de envolver um uso bastante rude de retroprojeção para preencher o vazio da profundidade de campo.

Por conta de luxos narrativos e estéticos, Johnny Guitar é um filme ora genial, ora bizarro até desandar completamente com atuações caricatas e uma escalada caótica redundante para o terceiro ato ao investir novamente em personagens que já ofereceram o máximo que podiam, embora o confronto final seja bastante inusitado. Outro grande incômodo aqui é a quebra de regras para forçar a mensagem do longa sobre o absurdo que é uma caça às bruxas, assim como acontecia em Hollywood na época.

Para isso, o roteirista quebra constantemente a lógica pedindo muito da suspensão de descrença do espectador ao colocar frases e atitudes absurdas em Emma que obviamente desafiam a lei a ponto dos xerifes perceberem que a mulher também é uma criminosa nessa casada terrível a uma mulher inocente. Chega até ao ponto ridículo de Emma colocar fogo no saloon e todos agirem como se fosse a coisa mais normal do mundo.

Pouco a pouco, o filme vai se tornando totalmente artificial por conta de ações desleais durante a narrativa. Mas é preciso reconhecer a competência técnica de Nicholas Ray com o Technicolor. Obstinado a trabalhar com cores muito saturadas, temos tons vibrantes de branco, vermelho, azul, verde e até mesmo de preto.

As cores passam a ter um significado monumental durante o terceiro ato, já que toda a multidão enraivecida usa vestes pretas uniformizadas, indicando a superficialidade de seu pensamento odioso, enquanto os heróis usam cores mais vivas até culminar no vermelho comunista ao final do longa – uma nítida provocação de Ray contra os perseguidores dentro da indústria hollywoodiana. O maior contraste chega com o primeiro encontro no terceiro ato com Vienna e Emma.

Nele, a protagonista usa um belíssimo vestido branco enquanto toca piano aguardando pacificamente que os ceifadores negros cheguem para destruir as conquistas de suas vidas. Também há um destaque muito interessante para os modos sempre coreografados das quedas que os personagens sofrem em brigas e tiroteios. É algo que evoca uma estranha beleza pelo cuidado da execução, apesar de retratar um ato pérfido.

De Filme B para Clássico Western

Há muitas qualidades em Johnny Guitar: temos diálogos muito bem escritos, um forte contexto social, um trabalho técnico impecável, além de um senso vanguardista que pode ter sido o menos forçado de Ray envolvendo, novamente, criminalidade com menores de idade e o limite da honra humana para manter a própria vida.

Porém, em meio a esse bom trabalho, temos um elenco repleto de excessos, caprichos de produção deslocados para atender vaidades de uma estrela em queda, além de um jogo de extremos esgotante para uma história que simplesmente não tem sustância para guiar dois atos inteiros em cima desse conflito estabelecido às pressas.

Com esses pesos na balança, certamente temos um resultado favorável para esse inusitado western que almejava tanta coisa que pode ter voado próximo demais ao sol.

Johnny Guitar (Idem, EUA – 1954)

Direção: Nicholas Ray

Roteiro: Nicholas Ray, Phillip Yordan, Ben Maddow, Roy Chanslor

Elenco: Joan Crawford, Sterling Hayden, Mercedes McCambridge, John Carradine, Scott Brady, Ward Bond, Ben Cooper

Gênero: Western, Drama, Romance

Duração: 110 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=ACgSyxdV9vE

Crítica | Cinzas que Queimam - Um Noir Pioneiro, mas Esquecível

Nicholas Ray cresceu muito rápido na indústria cinematográfica americana dos anos 1940. Se especializando em filmes noir e westerns com detalhes um tanto vanguardistas, o diretor logo se consolidou no mercado. Em uma produção da RKO, Ray teve um grande salto na carreira com Cinzas que Queimam, outro noir medíocre para os anos 1950 da Hollywood Clássica. O grande diferencial aqui é a co-direção de Ida Lupino que também atua como coadjuvante no filme.

Esse detalhe tão raro de uma mulher diretora na Hollywood Clássica apenas aconteceu por um forte acaso: Ray ficou muito doente por um longo período de tempo. Logo, Lupino entrou no seu lugar para manter a produção ativa por várias semanas. Essa mudança de ares certamente é bastante sentida nesse estranho filme.

Maldição Urbana

O cenário proposto por A.I. Bezzerides é um dos mais explorados no cinema do gênero: a praga da vida urbana. Adaptando um romance pulp de Gerald Butler, temos a história do policial esquentadinho Jim Wilson (Robert Ryan) que, ao viver uma rotina tão intensa e tóxica em suas patrulhas, acaba espancando um criminoso sem honrar o seu compromisso para com a lei.

Ao descobrir a atitude nada correta do policial, o chefe do departamento oferece uma dispensa a Jim para que ele viaje para o interior e esfrie a cabeça. Mas para que também investigue um assassinato de uma garota... Chegando lá, logo o policial entra em uma grande perseguição contra o assassino da menina, filha de outro cidadão turbulento chamado Walter Brent que jura a morte do criminoso.

Extremamente curto, não há muito que Bezzerides e Ray tentem fazer para tornar essa narrativa mais sóbria e densa, afinal tudo parte de alguns clichês bem explorados por filmes melhores. Na verdade, temos dois filmes em um. O primeiro dura apenas meia hora para apresentar o niilismo de Jim, além de permitir que o espectador conheça o protagonista durão, pessimista e absolutamente esgotado pela corrupção de uma cidade violenta que odeia a força policial.

Vemos que Jim não se aproxima dos amigos e é totalmente fissurado em punir os criminosos que cercam seu trabalho. Logo temos uma sequência de rotina envolvendo crimes pequenos e uma ligeira investigação não muito interessante. Ray traz uma abordagem visual interessante ao situar todas essas cenas em noturnas sempre trazendo o piso molhado que reflete as luzes da cidade evocando certo charme para essas passagens entediantes.

Através de uma abordagem correta com a câmera na mão, o diretor também consegue nos inserir dentro da ação, tornando as perseguições com veículos mais intensas a partir de um ponto de vista tão pouco explorado no cinema clássico. Porém, passado esse preâmbulo que só consegue estabelecer o personagem como rude e, portanto, superficial, logo somos jogados abruptamente para o “segundo” filme no qual também existem diversos problemas.

Se antes estávamos em um filme pulp policial, agora temos uma narrativa romântica envolvendo a busca de um foragido. Para emendar essa perseguição ao assassino da adolescente, algo que também é muito mal estabelecido na narrativa, não existe muito preparo para situar o personagem nesse novo cenário, contradizendo o desejo do chefe ao afastar o policial da cidade.