Crítica | Tudo pelo Poder

We’re not in Ohio anymore…

Muitos leitores devem se perguntar, naturalmente, sobre o significado do título original de “Tudo pelo Poder”. Permitam-me explicá-lo. Ides é Ido em inglês. Os idos definem a metade – exatamente o dia 15, dos meses de março, maio, julho e outubro. Nos demais meses corresponde ao dia 13. Uma curiosidade que ninguém faz questão de saber – isso inclui a distribuidora nacional que traduziu o título com o ar de sensacionalismo.

Entretanto, o fato histórico mais interessante que assombra os idos até os dias atuais aconteceu durante o Ido de Março do ano 44 a.C. Naquela noite, no senado romano, Julio César foi friamente assassinado por vários de seus protegidos, entre eles Marco Júnio Bruto e Caio Cássio Longino. Segundo o poeta Dante Alighieri, as almas de Brutus e Cassius ainda sofrem no Círculo da Giudecca – círculo mais profundo e implacável do Nono Círculo do Inferno, o reduto dos traidores.

O título original do filme fala por si só. Clooney definiu sua obra com apenas quatro palavras muito bem selecionadas. “Tudo pelo Poder” não é apenas um filme de disputas políticas em meio à corrida presidencial estadunidense. Ele é muito mais do que isso e certamente lhe deixará espantado ao término da sessão.

O texto pode conter spoilers. Fique atento a isto.

O Gov. Mike Morris está confiante com sua candidatura a presidência estadunidense. Ele tem tudo o que a oposição não tem: carisma, um rosto simpático, marketing de qualidade e, principalmente, o jovem Stephen Meyers – o melhor assistente de campanha presidencial no mercado. Entretanto seu assessor-chefe, Paul Zara, inveja o sucesso rápido de seu protegée e não perderá a oportunidade de despedi-lo em qualquer momento oportuno. Apesar de seu talento, Meyers ainda é ingênuo para perceber a magnitude do jogo perigoso no qual trabalha. Tom Duffy, assessor do partido Republicano, percebe que o jovem é vulnerável e o convida para uma conversa casual. Tomado pelo desejo de reconhecimento e de crescer, Meyers não recusa o convite e encontra o seu adversário. Infelizmente, essa escolha traz diversas adversidades ao rapaz que se encontra com o emprego em jogo quando descobre que seu encontro com Duffy virou matéria de tablóide. Além de ter que resolver sua situação problemática, Meyers encontra outro desafio ainda pior que põe em risco a própria candidatura do Gov. Mike Morris – este, vindo de seu affair amoroso, a estagiária Molly Stearns.

O Preço do Orgulho

Uma das melhores características de “Tudo pelo Poder” é o seu roteiro. Há tempos que não tinha o prazer de assistir a um filme com uma história tão boa, densa, coesa, intrigante e bem amarrada. Créditos ao trabalho esplêndido de George Clooney, Grant Hesloy e Beau Willimon ao adaptar a peça “Farragut North” com extrema maestria. Sua escrita evolui com muita calma. O início possui um tom cômico que se esvanece até atingir a tragédia.

Tudo que uma corrida presidencial tem direito está presente no longa. Os conflitos são inúmeros graças a gama extensa de personagens muito bem trabalhados. Os três roteiristas não temeram a política americana e lançaram críticas duras, porém eufemizadas, ao sistema eleitoral estadunidense e às atitudes dos seus governantes. Entretanto, como havia dito na introdução do texto, o filme quebra esse ato ineficaz e já explorado em inúmeros filmes políticos logo em seus primeiros minutos. “Tudo pelo Poder” é muito mais do que personagens discutindo sobre a vã filosofia política atual e candidatos se atacando através da imprensa, afinal isso já vemos cotidianamente. Aqui o destaque são os bastidores, os famosos e desconhecidos backstages – nesse caso, os escritórios que organizam as campanhas dos candidatos e os vários desafios que são impostos em pleno ano presidencial.

A eleição americana é um evento tão importante para o mundo quanto a Copa e as Olimpíadas. Todos esperam com aflição o resultado que define quem será o homem mais poderoso e influente do planeta. Às vezes, os eleitos nos trazem esperanças e outros, profundo desprezo e decepção – leia-se George W. Bush. O roteiro retrata apenas uma fase da corrida presidencial que já proporciona ao espectador a amplitude do desafio que é ser eleito nos EUA. O estado escolhido é Ohio e, com ele, diversos conflitos nos backstages para o público conhecer no meio de sua narrativa.

A história nos prende através da afeição gerada pelos personagens. Clooney soube muito bem criar fortes vínculos na relação personagem/público. Infelizmente, a narrativa sofre de um forte problema: a previsibilidade – não é preciso ser cartomante para adivinhar quais rumos os conflitos vão seguir. Logo no fim do primeiro ato, já é possível desvendar todo o desenlace e destino final de cada personagem de “Tudo pelo Poder”. Isso acontece por um simples motivo, as histórias já são conhecidas pelo público. Não por ser clichê, copiada de outros filmes. Mas sim do fato que a maioria do material apresentado na tela já ter acontecido algumas vezes na realidade. Ou seja, a narrativa do filme pode ser resumida com uma boa manchete de jornal.

Além da previsibilidade, o filme possui outra característica que pode ser encarada negativamente por alguns. Eu, pelo contrário, achei a decisão dos roteiristas muito ousada. O longa possui reviravoltas ordinárias – aquelas que servem apenas para manter o público acordado e os rolos do filme girando. Entretanto, existem três plot twists de magnitude tão forte que conseguem criar, temporariamente, subgêneros adicionais em seu enredo. A última vez que havia visto isso foi quando assisti ao interessante “Repo Men” – neste, o roteiro ficou completamente comprometido graças à inconsistência da história, mas a violência gráfica compensou o deslize.

“Tudo pelo Poder” é um filme de drama baseado em conflitos políticos. Todavia, com essas três reviravoltas, ele passa a ser também um longa de personal vendetta com toques extremamente mínimos de investigação. Felizmente, Clooney teve a capacidade e inteligência de não deixar que isso acabasse sendo maior que a história em si. A solução brilhante dos roteiristas foi simples: a reviravolta seguinte a anterior tinha mais impacto na narrativa. Impacto o suficiente a ponto de encaminhar o roteiro novamente para os trilhos certos mantendo uma unidade narrativa formidável. Repare que isso causa um diálogo muito criativo com a trajetória do protagonista – o início, equilibrado, o meio em completa desarmonia e o fim, o retorno a um novo equilíbrio imperfeito muito mais pesado e sombrio.

O roteiro não teria a força narrativa que possui se não fosse pelo trabalho do elenco invejável do longa. A mais recente promessa de Hollywood, Ryan Gosling, mostra que não brinca em serviço mais uma vez. Seu Stephen Meyers é uma mistura de suas atuações em “Amor a Toda Prova” e “Driver” com alguns elementos novos. No início do filme, Gosling mantém uma atmosfera serena e pacífica em seu personagem vidrado no trabalho. Através de seus olhares significativos, o público rapidamente percebe que Meyers confia cegamente no Gov. Mike Morris e que possui grande afeição e admiração pelo mesmo. Entretanto, após sua primeira decepção com o candidato, seu olhar torna-se ofendido e magoado. Agora, percebemos que Meyers já não estima mais o governador como antes. Ryan Gosling entende que os olhos são a janela da alma.

Após a segunda decepção com Mike Morris e por outras razões, Gosling torna-se extremamente melancólico carregando um semblante sombrio cheio de ódio e rancor. Boa parte da transformação do personagem é mais visível através de sua caracterização externa. Stephen é um homem que cuida muito de sua aparência – sempre o personagem se mostra arrumado e bem penteado. Consequentemente, o exterior físico acaba refletindo o emocional do personagem. Nos últimos atos, o espectador encontra um Stephen Meyers muito diferente do que o apresentado nos minutos iniciais da projeção.

Gosling constrói com extrema competência o perfil de seu personagem, mas muito da qualidade de sua atuação aparece quando contracena com George Clooney, Phillip Seymour Hoffman, Marisa Tomei e, principalmente, Evan Rachel Wood que interpreta a doce e simpática Molly Sterns. Tanto Rachel Wood quanto Gosling transformam seus personagens ao decorrer do longa. Ambos são manipulados, ingênuos e inocentes no primeiro ato, porém acabam com seus destinos sofrendo mudanças amargas e consequências pesadas. É a partir do grande conflito que Molly sofre no meio do filme que conhecemos, de fato, os dois personagens. Molly acaba desesperada tomando medidas extremas evidenciando sua imaturidade, provavelmente influenciada pelos mimos do pai político.

Já quando Meyers se depara com o mesmo conflito em consequência de seu envolvimento com Molly, Gosling revela a principal característica de seu personagem: o orgulho. Meyers condena de maneira abusiva e severa o erro que a estagiária comete gerando um grande desconforto psicológico em Molly – Rachel Wood consegue transmitir competentemente os sentimentos de sua personagem. Entretanto, o protagonista é completamente incapaz de reconhecer seu próprio equívoco ao se encontrar com Paul, além de não aceitar o efeito dominó negativo proveniente da escolha.

Enquanto Gosling e Rachel Wood se esforçam ao criar personagens complexos, Clooney, Tomei e Hoffman se divertem com seus papéis. Não é novidade para ninguém que conheça George Clooney que o ator aparenta interpretar a si próprio, mas isto não é ruim. Na verdade, toda a aptidão do ator vem disto. Clooney encaixa tão bem em seus papéis que é difícil acreditar que sua personalidade seja diferente daquela apresentada em cena. Ou seja, mais uma vez, George Clooney atua com muita competência ao encarnar o contido Mike Morris. Seu momento que merece mais destaque ocorre durante o diálogo situado em uma cozinha entre Clooney e Gosling. Naquela cena, as expressões moldadas pelo ator são fantásticas.

Já Phillip Seymour Hoffman retorna com outro desempenho estupendo. Hoffman caracteriza Paul Zara através da cobiça, do ciúme, do mau-humor e pelo seu perfil linha-dura paranóico ranzinza. Hoffman não torna seu personagem caricato, mas demonstra com muita sutileza a razão de suas ações contra Meyers. Tente reparar bem nos olhares que ele lança discretamente à Gosling em algumas cenas. A outra antagonista é Ida Horowicz interpretada por Marisa Tomei. Particularmente, não gostei da atuação da atriz. Achei-a por demasiado caricata.

Entretanto, é interessante notar que Ida representa os esquemas indignos que alguns jornalistas realizam para alavancar a carreira. Fora isso, a relação dela com os assessores da campanha simboliza a cautela que os últimos devem ter com a imprensa. Por último, mas não menos importante, vem Paul Giamatti com seu Tom Duffy. O personagem aborda a corrupção moral e ética, fora a manipulação sábia do jogo político. Este sim é o verdadeiro antagonista. Com apenas um evento simples, conseguiu causar uma reverberação negativa de proporções cósmicas.

I Like Mike

Muitos são os méritos de George Clooney na direção de “Tudo pelo Poder”. Depois do megadeslize em “O Amor não tem Regras”, ele soube retornar ao padrão de qualidade de “Boa-Noite e Boa-Sorte”. Aqui, o diretor já se mostra presente nos segundos iniciais do filme ao botar a sua criatividade combinada com a do diretor de fotografia Phedon Papamichael. Na cena, os dois organizam um contraste inteligente com a iluminação que realça a figura de Gosling em relação ao cenário enquanto o ator profere, sem entusiasmo durante o teste de som, o discurso do candidato. Com esse jogo de luz, Clooney cria uma forte ironia entre a importância do argumento com o desinteresse do resto.

O diretor tem muita criatividade ao organizar a linguagem do filme. Inúmeras vezes, ele cria diálogos interessantíssimos apenas com a estética perfeita de sua fotografia. Obviamente, por ser um filme de corrida presidencial estadunidense, as cores da “verdadeira América” esbanjam em diversas cenas. O branco, o vermelho e o azul são saturados toda vez que aparecem no cenário, todavia isto não significa que até mesmo Clooney se perdeu no fanatismo ufanista de seu país. Novamente, Clooney e Papamichael criam outra cena estupidamente rica de significado.

Já atrás da bandeira, o diretor escolhe outro enquadramento. Durante a discussão entre Gosling e Hoffman, Clooney os fotografa acompanhados das listras vermelhas e brancas da bandeira em primeiro plano no esquema típico de cenas de diálogos – o famoso “Plano e Contra-plano”. O branco representa a pureza e a inocência (Gosling) enquanto o vermelho simboliza resistência e valor (Hoffman). Ao finalizar a cena, o diretor fotografa Gosling com um plano aberto de inestimável beleza. A silhueta do ator cabisbaixa, angustiada e arrependida numa contraluz suave com a bandeira gigantesca em terceiro plano simbolizando a “traição” que Meyers cometeu contra o seu próprio país ao sentir peso avassalador das consequências de sua atitude. Certamente esta foi uma das cenas mais ricas e inteligentes que já vi na vida.

Além desta metáfora visual, existem outras duas que merecem ser citadas. Uma acontece assim que Tom Duffy liga para Meyers tentando combinar o encontro. No plano, Clooney e Papamichael utilizam reflexos para demonstrar o quanto o protagonista está dividido e tentado em aceitar o convite. O outro ocorre com a brilhante projeção de sombras das gotas da chuva na face de Gosling. Uma metáfora simples para demonstrar que o personagem está arrasado, chorando em seu interior, mas por ser extremamente orgulhoso, se recusa a demonstrar seu sofrimento.

Clooney tem muito cuidado com sua produção. Com apenas US$ 12,5 milhões, o diretor conseguiu fazer maravilhas. A direção de arte é impecável com os detalhes do marketing fictício do candidato inspirado em diversas outras campanhas. Fora isso, Clooney também cria uma relação de personagem/cenário muito bacana. Em qualquer filme, o espectador consegue ter uma idéia do perfil e dos hábitos de seus personagens através dos cenários, sejam eles, casas, salas ou escritórios. Em “Tudo pelo Poder” isto acontece de maneira difícil de interpretar. Perceba que boa parte do filme se passa em quartos de hotel ou em escritórios de campanha – locais totalmente uniformes e desprovidos de identidade. Novamente, algo que era para ser negativo torna-se fantástico pela ousadia. Assim, o espectador só passa a conhecer os personagens única e exclusivamente pelas suas atitudes.

Outro fato curioso, desta vez vindo da edição, é que o espectador nunca conhece satisfatóriamente o candidato Mike Morris. Repare que toda vez em que o personagem abre discurso a fim de expandir suas ideias ao povo, Clooney corta a oração e joga uma cena envolvendo os assessores no backstage.

O diretor não se limita apenas ao visual. O cinema também é, obrigatoriamente, uma experiência sonora e Clooney captou isso muito bem. Tudo se inicia com a excelente trilha sonora de Alexandre Desplat encaixada com um olhar muito clínico sobre as cenas. O compositor firma um toque melancólico em inúmeras músicas definindo e modelando ainda mais a atmosférica trágica, seja com o sopro fatigado no saxofone ou com as teclas débeis do piano. Simplesmente sensacional. Fora isso, o compositor também faz alguns experimentos com instrumentos totalmente eletrônicos como o sintetizador – influência direta do Oscar ganho por Trent Reznor e Atticus Ross pela trilha de “A Rede Social”. Em outros momentos, Desplat compõe marchinhas patrióticas com flautas saltitantes, tambores afetados, distorções maneiras da guitarra e violinos nervosos para a campanha de Mike Morris. Esta foi uma das melhores trilhas sonoras do ano passado. Não deixo de recomendar a vocês que procurem ouvi-la em algum canal do Youtube. Garanto que não haverá arrependimentos.

Não só a trilha sonora é fantástica, mas como também existe um detalhe de sonoplastia muito legal. Em determinada cena, Gosling liga para Clooney – este, completamente vidrado em descobrir de onde vem a ligação. Para enfatizar isto, o diretor abafa o áudio ambiente e destaca o som perturbador do vibra call do celular. Segundos depois, quando Clooney encontra o protagonista, há outra inserção de som – desta vez barulhos truncados dos flashes das câmeras fotográficas. E isto tudo ocorre com o zoom muito bem organizado na cena. Neste aspecto, George Clooney tirou nota 10.

Com “Tudo pelo Poder”, George Clooney virou um dos meus diretores favoritos. Sua técnica é impecável, apesar das transações bruscas nos planos de alguns diálogos. Ele sabe assustar e emocionar com precisão assustadora no meio do suspense de seu filme. Além disso, ele procou ter paixão pela arte ao elaborar imagens densas cheias de sentimento e valor.

Assim como quando Stephen Meyers caminha pelo corredor envolto pelas sombras, perde o último resquício de sua ingenuidade e torna-se um homem amargo, implacável e egoísta enquanto se prepara para fazer o pronunciamento sobre o seu sucesso, George Clooney caminha para fora do ostracismo, para o reconhecimento, para a imortalidade. O seu momento como diretor ainda não aconteceu em “Tudo pelo Poder”, mas eu sei que ele está muito próximo de conseguir. Como eu sei disto? Ora, Clooney tem um dom raro que apenas seletos diretores têm. Este dom chama-se Toque de Midas, o toque de saber finalizar sua obra na hora certa e deixar seu público totalmente atônito.

“You can lie, you can cheat, you can start a war, you can bankrupt the country, but you can’t fuck the interns!”

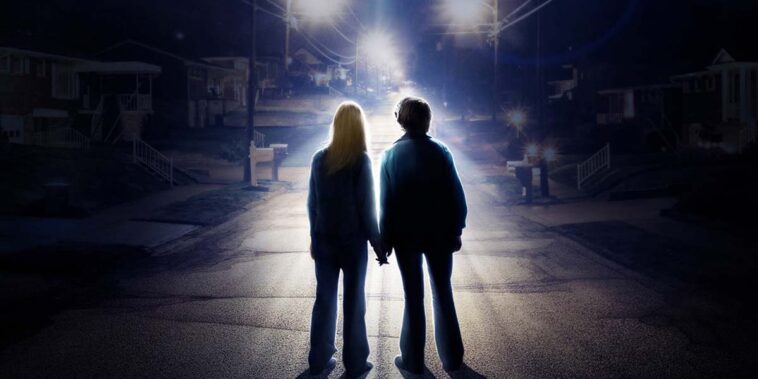

Crítica | Super 8

Muitos espectadores devem ter se perguntado que raios é um Super 8 ao descobrir a existência do novo filme de J.J. Abrams. Pois bem, eis que Super 8 era um formato cinematográfico popular entre os anos 50, 60, 70 e 80 graças aos esforços da Kodak. É uma película de oito milímetros que captura imagens em preto e branco, cores e até acompanhadas de áudio em câmeras mais recentes. O formato da película atingiu uma popularidade assustadora entre os jovens por causa de sua grande acessibilidade. Estudantes gravavam filmes amadores para suas escolas e cidadãos usavam as câmeras do formato para uso doméstico produzindo vídeos caseiros. Atualmente, as filmadoras deste tipo de filme deixaram de ser fabricadas. Entretanto, a Kodak ainda disponibiliza rolos de Super 8 sendo encontrados com relativa facilidade na Inglaterra. Bom, já o filme… Ele é um sentimento nostálgico muito divertido e bem realizado.

Joe, Alice, Charles, Cary, Martin e Preston são pré-adolescentes que acabaram de entrar em férias. Comisso, Charles encontra a oportunidade de concluir seu filme sobre zumbis rodadoem película Super8. Então, as seis crianças combinam de se encontrar na estação de trem da cidade em que moram para rodar uma determinada cena. Chegando lá, Charles dá ordens para iniciar a gravação assim que um trem passa ao lado da estação a fim proporcionar um alto “valor de produção”. Enquanto eles gravam a cena, um carro colide com o trem provocando um violento descarrilamento. Entretanto, o trem era da força aérea e a carga que continha foi liberada. Essa carga é viva e não pertence ao nosso mundo. Agora, a criatura começa a aterrorizar a cidade de Lílian e cabe às crianças sobreviverem a seus ataques enquanto o exército se mobiliza para capturar o infame alienígena.

Ligeiras ideias que fazem toda a diferença…

J.J. Abrams fez uma baita compilação no roteiro de “Super8”. É clara a inspiração tirada diretamente de vários filmes de Steven Spielberg, produtor do longa. Definir o filme é uma tarefa fácil – é uma mistura de cenas e conflitos de “Contatos Imediatos de Terceiro Grau”, “Jurassic Park”, “E.T. – O Extraterrestre” e até mesmo de “Os Goonies”. Ele não se ocupa em criar uma narrativa unicamente original, ela é sim repleta de clichês. Entretanto, isso não afeta negativamente o desenvolvimento do longa. Graças a essa revisitação de conflitos já explorados em outros filmes, Abrams garante uma sensação nostálgica completamente única a seu filme.

O mais legal do roteiro de Abrams é sua fluidez assustadora. O roteirista não enrola ao entregar os conflitos majoritários logo no início da história. Ou seja, o filme é muito rápido e sacia a curiosidade do espectador a cada cena graças o desenvolvimento inteligente de cada plot. Abrams também não deixa de surpreender o público com o destaque conferido ao sub plot amoroso do filme que acaba se tornando mais interessante que o conflito principal do filme – o alien comporta-se mais como um brinde para o espectador.

A história de romance juvenil proibido entre Joe e Alice é simplesmente encantadora e muito bem explorada. Joe é um garoto completamente retraído graças a um motivo que não irei revelar – Joe funciona como o típico protagonista ofuscado pelos coadjuvantes. Entretanto, sua confiança e coragem retornam aos poucos conforme seu relacionamento com Alice fica mais estável.

Já Alice é o completo oposto de Joe. É independente, corajosa e orgulhosa, mas ainda carrega indiretamente a culpa de uma fatalidade que considera ter sido causado pelo seu pai. Eis que entra outro conflito – o que ocorre entre Louis Dainard, pai de Alice, e Jackson Lamb, pai de Joe. Jackson, o delegado da cidade, é um personagem desacreditado que projeta sua ira e decepção em Louis, acabando por afetar diretamente o relacionamento de seu filho com Alice. Jackson se preocupa tanto em proteger tudo e a todos graças ao desastre que ocorre em sua vida, que acaba se esquecendo do próprio filho, deixando-o completamente estranho e alienado de sua vida. Prova disso são diálogos incômodos entre os personagens. Entretanto, Abrams releva em excesso esse conflito entre os pais dos garotos para solucioná-lo de maneira bem simplória o que pode decepcionar alguns. A situação final era perfeita para criar um clímax digno para esse conflito bem construído. O roteirista, além de explorar essa relação de pai/filho típica de filmes de Spielberg, tenta mistificar a figura da mãe de Joe através do colar que se comporta como um talismã para o personagem. Aliás, relações em ambientes familiares não faltam a narrativa de “Super8”. Um exemplo disto é a divertida família Kaznyk.

Os amigos de Joe são outras peças raras contando com um carisma inestimável. Abrams trabalhou com estereótipos inspirados nos personagens juvenis de “Os Goonies”. Com coadjuvantes tão bons, Abrams encontra a oportunidade de inserir um grande trunfo de seu roteiro, o humor essencialmente inocente e juvenil. O roteirista entende muito bem a essência conturbada da pré-adolescência. Em tal fase da vida, é comum soltar piadas em horas completamente inapropriadas, descobrir e decepcionar-se com o primeiro amor, decidir o que fazer da vida e finalmente, a constante busca pelo reconhecimento de todos. Todas essas características estão presentes no psicológico dos amigos de Joe, principalmente no de Charles. Interessante, também, a distinta metalinguagem de seu roteiro. Através dela, ele apresenta ao público atento o funcionamento de departamentos cinematográficos como maquiagem, efeitos visuais, fotografia e direção.

Outro aspecto que Abrams soube trabalhar muito bem desde o início de sua carreira é o mistério. Neste caso, o suspense que envolve a figura emblemática do alienígena. Isto aconteceu na primeira temporada de “Lost” e em “Cloverfield”. Aqui a história não poderia ter sido diferente. Ele trabalha com os estranhos efeitos que ocorrem na cidade após a libertação da criatura. Desaparecimentos de animais, pessoas, eletrodomésticos e da própria eletricidade do local são meros exemplos do pandemônio que o alien causa aos cidadãos de Lilian que culpam, inocentemente, os comunistas. O ET de Abrams não é uma criatura bondosa como o ser “ET phone home”. Ele mata deliberadamente e violentamente quem se tornar um obstáculo para atingir seus objetivos, afinal está desesperado.

Abrams lança uma relação de causa e efeito na psique conturbada do extraterrestre. O personagem está cansado, irritado e só quer voltar em paz para seu planeta, porém o exército está convicto em recuperar sua carga para continuar a torturá-lo. Com isso, Abrams faz uma crítica muito subjetiva questionando os métodos manipuladores, perigosos, covardes e conspiratórios das forças armadas dos EUA, além da própria essência destrutivamente curiosa do homem. Abrams cria características muito interessantes ao seu novo alien. Ele sugere que a comunicação do ser é feita telepaticamente através do tato. Porém, o roteirista não explica isto muito bem. Ainda tenho dúvidas se o receptor da mensagem tem direito a uma réplica para o alien. E por que lançar uma ideia de que o monstro causa interferência em dispositivos eletrônicos sendo que isso acabou completamente alheio ao arco narrativo do personagem? Ele tentou criar uma história de ficção científica excelente, mas não era preciso extrapolar a ponto de não saber o que fazer com tantos elementos.

Crianças cineastas

O elenco de “Super 8”é muito bom chegando até a surpreender por parte das crianças. Joel Courtney interpreta Joe Lamb. Courtney é um ator de expressões sucintas que necessitam de atenção do espectador para percebê-las. Um exemplo disto é quando Charlie avisa Joe que chamou Alice para atuar em seu filme. Naquele instante, Courtney libera uma expressão muito natural e contida dando a dica que seu personagem é afim de Alice. Ele carrega certo semblante de tristeza em seu olhar e em sua postura franzina. Transmite perfeitamente a angústia e a incerteza do personagem para o espectador. Faz isto com tanta competência que consegue emocionar ao explicar como devemos superar as adversidades impostas pela vida. Já quando contracena com Fanning, ele toma um ar misto de euforia contida, vergonha, nervosismo e de muita inocência. Aliás, inocência é o que não falta no psicológico de Joe.

Foi a primeira vez que vi Elle Fanningem cena. E, parece que toda a família Fanning tem talento para a atuação. Arrisco até a dizer que ela poderá superar sua irmã em um futuro próximo. Fanning também trabalha com expressões sutis que constroem o perfil da personagem tapando alguns buracos do roteiro. Quando a garota se encontra em cena com Ron Eldard, o ator das expressões desesperadas, rapidamente sua feição fica ligeiramente assustada dando a entender que sua relação com o pai não é uma das melhores. Ela também consegue disfarçar a paixão de sua personagem por Joe. Fora isso, Elle consegue envolver o espectador em sua aura de atuação mais do que qualquer outro ator do elenco. Isso é evidente quando Charles grita “corta” para encerrar a cena de seu filme. Entretanto, algumas vezes a atriz não consegue gritar o suficiente quando Alice corre perigo.

Riley Griffiths revela uma veia cômica excelente em sua atuação como Charles. Ele diverte a todo instante com seu personagem mandão, preocupado e insatisfeito. Seutiming supera o de vários comediantes atuais formados. Em um momento em que os garotos tentam abrir uma porta, ele começa a tagarelar rapidamente que é impossível abri-la com um tom choroso típico da idade dos personagens. Também solta frases do tipo “I don’t wanna die” no meio do caos. Estes exemplos podem ser encarados como momentos clássicos em que a teatralidade do ator fica bem elevada, entretanto ele consegue tornar isso fluido e nem um pouco indigesto para a cena.

Outro ator jovem que é excelente é Gabriel Basso interpretando o covarde Martin. O caráter de seu personagem é muito interessante. Mesmo sendo covarde, chorão e ter o hábito de vomitar quando nervoso, Martin acompanha os garotos em todos os momentos de risco da narrativa. Muito diferente de Preston, personagem interpretado por Zach Mills, que é o garoto mais acomodado e distante do grupo. Ryan Lee interpreta o esquisitão piromaníaco Cary. Lee trabalha com expressões de muita animação transparecendo todo o prazer que seu personagem sente ao explodir objetos.

O elenco adulto não consegue superar o carisma das crianças. Kyle Chandler não compromete como o pai de Joe, mas também não cativa o espectador. Noah Emmerich passa o ar detestável do militar Nelec com eficiência, tornando-o um personagem bem cruel que não regula recursos para conseguir informações importantes. E que dicção monstruosa que Glynn Turman confere ao Dr. Woodward. A elocução de suas falas carregadas de preocupação e um singelo ódio são de arrepiar. Destaque para David Galagher interpretando o idiota Donny.

Concepção elétrica!

Fiquei surpreso ao descobrir que o diretor de fotografia do longa seria Larry Fong. Para os esquecidos, ele é o responsável pelo auxílio na entrega das imagens fantásticas de “300”, “Watchmen” e “Sucker Punch” – filmes de Zack Snyder. Entretanto, Fong refez parceria com J.J. Abrams adequando sua fotografia novamente ao estilo do diretor. Fong inicia seu trabalho ao saturar levemente as cores do longa sem manter nenhum padrão de cor em cenas exteriores. Graças a essa escolha de deixar o filme um pouco mais colorido, o cineasta garante o espírito jovem da história.

Nas cenas interiores, o fotógrafo trabalha com iluminações comuns. O amarelo e o azul são presentes na paleta fotográfica de “Super8”. Nessas cenas interiores que esses tons predominam, é possível conferir uma modelagem mais atenciosa à incidência da luz, no contorno e na projeção de sombras. Aliás, Fong arrisca brincar com projeções de sombras em algumas cenas em uma evidente referência a “Cloverfield”. O cineasta também agrada J.J. Abrams com inúmeras tomadas repletas de contraluz. Esse efeito artístico é expressivo em praticamente todas as cenas noturnas. O curioso é que Fong usa a contraluz sem a finalidade de construir silhuetas. Entretanto, existe uma transformação fotográfica inspiradíssima na cena mais legal do filme, o descarrilamento do trem.

Nesta cena, Fong usa e abusa dos famosos flares e flashes de luz clássicos em filme de Abrams. Além disto, o contraste gerado pelo vermelho rosado das explosões com o forte azul da noite confere uma beleza inestimável à cena. Fong também trabalha com uma incidência bem forte na iluminação desta parte. Outra característica constante na fotografia de “Super 8” são as superexposições de luz que refletem nas lentes das câmeras ocasionando periodicamente alguns feixes luminosos horizontais na imagem. O efeito é muito bem feito e fantástico de se conferir. Novamente, Fong consegue criar uma identidade visual para outro trabalho seu. Essa superexposição proporciona um ar cósmico, místico e mágico – a atmosfera arrebatadora do longa.

Outra característica notável no trabalho do cinegrafista é a junção de seu trabalho com outra área muito importante de todos os filmes, o departamento elétrico. Graças a essa fusão comum, porém poucas vezes notada, Fong consegue oscilar violentamente a luz das lâmpadas do cenário. Com isso, o cinegrafista insere um tom ameaçador, instável, perigoso e tenebroso a diversas cenas, além de uma modelagem de iluminação única. Esse truque fotográfico era muito popular em filmes dos anos 80 e 90 – “Indiana Jones” e “Jurassic Park” são exemplos disto.

A direção de arte é exemplar na composição de vários cenários, inclusive ao da cidadezinha de Lílian. Assistir a “Super 8”é como viajar no tempo de volta para os anos 80. Alanchonete local, o quarto completamente apaixonado por filmes slasher de terror, os carros, lojas de conveniência, as casinhas e, lógico, a câmera Super 8, estão lá para satisfazer sua possível saudade desta época. O departamento também não decepciona ao recriar galerias subterrâneas e a destruição massiva do pós-descarrilamento. Os efeitos visuais também dão um baile de qualidade. Seja no clímax “originalíssimo”, no descarrilar o trem ou na concepção artística fantástica do alienígena.

Nem tão “Super”, mas eficiente ao extremo

A música de Michael Giacchino já se apresenta como um elemento importantíssimo ao filme logo no início quando as estrelinhas da Paramount dançam na tela do cinema. No início, seu violino é de arrepiar, mas depois o efeito passa assim como a música começa a deixar de surpreender. Giacchino não se esforça em criar composições longas – a maioria das músicas do filme não chega à marca dos minutos. Porém, não posso negar que elas são inspiradas e marcantes. Claro que Giacchino não consegue superar o tema icônico de John Williams para “E.T. O Extraterrestre”, mas está no caminho certo.

Várias composições de sua trilha são variantes do interessante tema principal do filme. É interessante notar que esses desdobramentos da trilha são construídos por escalas rítmicas e crescentes de violino. Com isso, o compositor cria uma atmosfera sufocante e extremamente tensa e melancólica. É como se a violenta música oferecesse um perigo real para as crianças. Entretanto, conforme o tema toca, ele muda subitamente a atmosfera sombria de sua música para uma cheia de esperança e alegre. Às vezes, Giacchino utiliza sinos e pianos para escapar da mesmice com o violino e trompetes. No final, essas composições que contam com mais instrumentos são as que mais conquistam.

A trilha licenciada é diretamente retirada do final dos anos 70. Ela conta com “Le Freak” do Chic; “Easy”dos Commodores; “Bye Bye Love” do The Cars; “Heart of Glass” de Blondie e “Don’t Bring Me Down” da Electric Light Orchestra.

A Conquista de um Sonho

J.J. Abrams sempre teve um interesse por alienígenas. Não é difícil perceber que em seu currículo encontram-se projetos que envolvem aliens. Seja em “Star Trek” ou “Cloverfield”, Abrams sempre enfiava um ET no meio do enredo. Agora, em “Super8”isto fica mais que evidente. Além disto, outro grande sonho do cineasta era trabalhar com Steven Spielberg. Obviamente, Spielberg não resistiu à oferta de participar de um projeto com um roteiro tão semelhante aos seus trabalhos iniciais.

O cineasta mostra uma maestria impecável ao orquestrar a sequência do descarrilamento do trem. Esta é uma cena que entrou para a história do cinema. Ela é consideravelmente longa, complexa e cheia de recursos para tornar a atmosfera única. Abrams explode tudo e joga névoa, terra, madeira e metal em cena enquanto grava com diversos planos holandeses para ilustrá-la. Assim, Abrams ensina ao senhor Michael Bay como envolver o espectador nessas cenas catástrofe. Afinal, de nada adianta explodir o mundo se o espectador pouco se lixa para os personagens. Evidentemente, este não é o caso.

Outra mania de Abrams é ocultar o ser alienígena de todas as maneiras possíveis. Placas, copas de árvores, cacos de vidro, reflexos, sombras são alguns exemplos de como o diretor esconde o monstro. No final, revela sua criatura por alguns momentos, porém utiliza um recurso muito desesperado para humanizá-la. Curiosa, também, a técnica de rápidos enfoques que o cineasta realiza em diversas cenas. Isso pode ser encarado negativamente porque chama a atenção do espectador para a câmera. Entretanto, o resultado confere um estilo brilhante à imagem.

O cineasta falha apenas nas dicas visuais que concede ao público. Graças a essas dicas, Abrams torna o longa previsível em alguns momentos- chave. Porém, é fácil pensar que você está assistindo a um filme de Spielberg, ao invés de uma obra conduzida por Abrams graças a enorme semelhança na direção dos dois. O desfecho do filme é igualzinho ao de “E.T. – O Extraterrestre” e “Contatos Imediatos de Terceiro Grau”. Outra cena que se passa em um ônibus é praticamente igual a um segmento de “Jurassic Park – O Mundo Perdido”. Com isso, Abram perde a oportunidade de criar cenas originais de seu longa excluindo a tão comentada cena desastre. Já atmosfera de seu filme é muito envolvente.

O suspense das cenas que acompanham o alienígena é arrebatador. Abrams pensa com cuidado a arquitetura visual e sonora destas partes. Seja nos gritos atordoantes do monstro, em objetos voando ou no ritmo irregular do barulhinho da bomba de gasolina, o diretor enerva a curiosidade de seu público ávido em descobrir o que irá acontecer. Outro aspecto positivo da direção de Abrams é seu trabalho com o elenco infantil. Sua mão certeira tornou a comédia fluída e a tragédia emocionante. Não posso esquecer-me da velocidade monstruosa do longa. Ele deve ser o filme mais rápido que já vi, não por sua duração, mas pelo manejo exemplar de seu ritmo. Abrams provou ser um mago em experiência cinematográfica tanto em envolver o espectador como em seu divertimento.

Super Clichê, Super Nostálgico!

Não há duvidas que “Super 8”é repleto de clichês, porém isto não é encarado de maneira negativa tornando o longa um caso raríssimo. Ele é um ótimo entretenimento envolvente e divertido. As atuações mirins são excelentes e a música não compromete. Além disto, conta com uma fotografia que desenvolve uma identidade visual única para o longa. O filme é uma viagem fabulosa para os anos 80 que lhe trará certa nostalgia, mas não se preocupe, pois você sairá satisfeito da sessão. Aliás, fique durante os créditos para conferir um curta rodado no formato original Super 8. Quando chegar a casa, provavelmente você vai sentir que assistiu a um ótimo filme sobre aliens. Entretanto, a necessidade de rever a um excelente filme sobre ETs pode surgir e ele, certamente, será obra Steven Spielberg.

Super 8 (Idem – EUA, 2011)

Direção: J.J. Abrams

Roteiro: J.J. Abrams

Elenco: Joel Courtney, Elle Fanning, Riley Griffiths, Ryan Lee, Gabriel Basso, Zach Mills, Kyle Chandler, Ron Eldard

Gênero: Ficção Cientifica

Duração: 112 min.

Crítica | O Exorcista

Em 1973, o terror mudaria para sempre. Não só ele, mas uma das maiores referências para o medo é criada para toda a eternidade.

Há pelo menos dez anos, fui a uma locadora que tinha próxima da minha casa. Lá estava passando “O Exorcista” em uma pequenina tv de tubo de 15”. Como sempre ouvia alguns amigos da minha mãe comentando como ficaram aterrorizados ao vê-lo nos cinemas, minha curiosidade não era pequena para assisti-lo, apesar da minha pouca idade.

Com algum esforço, assisti, achei interessante e gostei do que vi, mas nada, nada se compara amadurecer e assistir a esse clássico no cinema depois de 42 anos de sua estreia. Outra experiência marcante!

William Peter Blatty – que assina o livro e a adaptação para as telas, criou um monte de clichês que vemos hoje em dia. Seja o uso de crianças correndo riscos, padres descrentes, famílias em crise, brincadeiras com o oculto, etc.

Porém, o melhor de seu trabalho é ter conferido profundidade psicológica para a maioria dos personagens do filme, em especial para o Padre Damien Karras – interpretado brilhantemente por Jason Miller.

Blatty consome tempo de tela construindo a teia de relações entre os personagens com muita eficiência. Além disso, Blatty e outros roteiristas da época entendiam algo que os roteiristas contemporâneos (Nolan e afins para citar nomes) não conseguem incorporar em seus textos de forma leve: a transgressão de gêneros.

Ele incorpora alívios cômicos através de dois personagens: o diretor de cinema Burke Dennings e pelo detetive William Kinderman. Sim, é possível dar ótimas risadas em “O Exorcista”. Porém, de nada adiantaria um texto de primeira linha sem um trabalho de elenco fantástico.

Realmente, ninguém deve nada. Todas as atuações principais são dignas de Oscar graças aos incríveis contrastes entre o desenvolvimento dos personagens durante o filme.

Ellen Burstyn, de diva maravilhosa do cinema para uma mulher acabada pela depressão, cansaço e desgaste físico e psicológico. Linda Blair, de pré-adolescente vivendo a inocência de um conto de fadas clássico para o terror explícito, pedófilo, cruel e insano da possessão demoníaca. Max von Sydow – grande presença em cena! —, de padre explorador de relíquias para no minuto seguinte ser o responsável por liberar um antigo terror e combatê-lo até o fim. E Jason Miller, de cético, racional, cínico e pacífico para crente, frágil, descontrolado e agressivo.

Mas acredito que quem faz toda a diferença na produção de “O Exorcista” é o gênio William Friedkin – hoje, completamente afastado dos grandes estúdios e realizando filmes de vez em quando.

Já em 1973, quando os estúdios, obrigatoriamente, soltaram as amarras dos diretores, confere características autorais para o filme de sua vida.

O terror é construído através do drama. Nós acompanhamos a árdua luta de Chris para descobrir o que está acontecendo com Regan através de inúmeros e dolorosos exames médicos e outros desgastes. Depois disso tudo, ele começa a trabalhar o horror em rápidas exposições.

Seu lance é mostrar por poucos segundos, chocar e colocar uma tela preta logo em seguida – as imagens persistem na sua cabeça durante o black aumentando o efeito do trauma.

Isso acontece quando Regan vira sua cabeça completamente para trás, desce as escadas assimilando uma aranha, durante alguns poltergeists que acontecem em seu quarto e na descoberta da estátua do demônio Pazuzu.

Friedkin também usa um recurso cinematográfico que muitos consideram que Fincher inventou em Clube da Luta, a inserção rápida de uma imagem que dura menos de um segundo em tela – no caso, o rosto estilizado do demônio (pra mim, também uma referência a Nosferatu de Murnau).

O diretor também se comporta como uma raposa, esguia, esperta e traiçoeira. Brinca com o sagrado e profano, misturando-os em diversas passagens.

Trata a instituição da Igreja Católica com muito respeito, sem muitos de deboches nos diálogos, para então mostrar uma santa profanada por uma colagem que simulam um falo gigante – este, presente na estátua diabólica do início do filme, e seios espetados. Usa o crucifixo como sinal de proteção para Regan, para logo depois usá-lo para a memorável cena da masturbação com o crucifixo, se automutilando.

Representa o ritual do exorcismo e a presença dos padres com planos onipotentes e depois usa um longo plano extremamente ambíguo com Sidow e Miller repetindo a mesma frase em sua tentativa de exorcismo.

Pouco depois, joga a ambiguidade no lixo e assume o profano de vez durante o clímax do filme trabalhando com excelente encenação. Regan sentada na cama, livre das amarras, com expressão cansada e Merrin, morto, estirado ao chão. Novamente, a conotação sexual é sugerida para os atentos. Ainda trabalhando no profano, expõe Damien espancando a possuída, ensandecido por ela ter matado Merrin, entre outros motivos. Ordena que o demônio a deixe e pegue sua alma em troca. O acordo é selado.

Em mais uma reviravolta nesse jogo espetacular de sagrado x profano, Merrin controla a possessão e se suicida. O crime espiritual mais hediondo condenado pela Igreja Católica é cometido por um padre. Mas sua causa é nobre, afinal ele salva Regan… Ou, a ele mesmo… Seria um suicídio? Ou um sacrifício?

Reforçando ainda mais a inteligência dessa sequência, o amigo mais próximo de Damien Karras, também padre, corre até o local que o exorcista agoniza, completamente quebrado esperando a morte chegar. Ainda combatendo a força da entidade que está em seu corpo, Damien se confessa para ser absolvido de seus pecados – sem a menor dúvida, esta é a cena mais tocante do filme.

Além da direção espetacular de Friedkin, outros artistas de ponta deixam sua marca como os mixadores de som Robert Knudson e Christopher Newman. Os dois pensaram na experiência sonora de uma maneira incrível para o cinema.

Tudo é muito bem distribuído nas diversas caixas de som. Ruídos, sons de picaretas esmagando a rocha, passos, assovios do vento e os próprios sons que Regan emite enquanto possuída. O Oscar de melhor som foi mais que merecido. Porém, é impossível notar como o trabalho realmente é incrível apenas com um sistema estéreo de som.

O fotográfo Owen Roizman faz outra maravilha com suas luzes muito peculiares. Seguindo um padrão estabelecido nas cenas noturnas de suspensa, Roizman brilha na cena do exorcismo. Posiciona as luzes sempre no plano inferior, no chão, abaixo dos atores – algo completamente estranho para a época.

Já neste esquema inusitado, ele utiliza luzes duras, gerando sombras características do movimento expressionista alemão. Tudo isso confere uma atmosfera única para as cenas de horror. Vide o plano histórico do padre Merrin chegando à casa da família MacNeil. Outro ponto, este do departamento de arte, é a transformação que o quarto de Regan vai passando conforme a possessão progride. Antes, repleto de brinquedos e móveis para virar um reduto abandonado apenas com a cama almofadada e abajures. De quarto infantil para hospício gélido.

“O Exorcista” é só mais uma prova de como os anos 1970 foram incríveis para o cinema – talvez sua última Era de Ouro. 42 anos não foram suficientes para tirar o brilho dessa joia do horror. O filme simplesmente não envelhece como tantos outros dos anos 1980 e 90.

Até hoje seus efeitos práticos impressionam – não faço ideia de como fizeram as levitações. Pode não assustar mais que o filmes de hoje, mas com certeza ainda é um dos mais aterrorizantes.

Afinal, poucos são os filmes que fixam imagens poderosas em sua mente na hora de dormir. Isso, meus caros, é obra de mestre.

Crítica | Batman vs Superman: A Origem da Justiça - Edição Definitiva

Obs: contém spoilers

Fui um dos poucos que defendeu BvS com unhas e dentes desde a estreia do longa. Massacrado pela crítica e com recepção abaixo da esperada pelo público, Warner e Zack Snyder foram pegos de surpresa, afinal este longa era a maior aposta do estúdio para os lançamentos destinados ao verão americano. O negócio foi tão urgente que em questão de dias após a estreia, foram liberadas cenas deletadas que conferiam melhor entendimento para a narrativa do filme.

Pouco depois disso, já anunciaram que o polêmico filme receberia uma versão estendida contendo 30 minutos de cenas inéditas. Hoje, finalmente podemos conferir como Snyder havia pensado no longa por completo e, certamente, se trata de uma obra melhor. Entretanto, pontuo, no meu extenso texto no qual discorri sobre o longa, apontei que se tratava de uma obra diferente, que se tratava de um novo modelo deblockbuster que tinha sido germinado com Mad Max: Estrada da Fúria – um projeto menos arriscado do que os convencionais.

Vendo agora o novo BvS, percebo que essa gênese foi firmada “por acidente” pela Warner já que a versão estendida se trata do bom e velho blockbuster aliado a uma narrativa um pouco mais acelerada. Esse novo modelo de filme já teve até outro exemplar neste ano com o péssimo Warcraft.

Mas voltando ao filme analisado aqui, é possível sentir diferenças díspares entre uma versão com a outra. Primeiro, riram bastante da minha cara quando afirmei que era preciso analisar BvS compreendendo as entrelinhas do longa, juntando o escopo gigantesco da obra com os detalhes minuciosos oferecidos pelos diálogos excelentes de Terrio e Goyer e das atuações de Henry Cavill e Ben Affleck. Pois então, agora, com os trinta minutos adicionais, muito do que estava nas entrelinhas está, de fato, em tela.

Logo no começo da nova versão, observamos o cuidado imagético e na decupagem que Snyder teve com a sequência que se passa no deserto de Nairomi. Nela compreende-se muito melhor como haviam incriminado injustamente Superman pelas mortes ocorridas no vilarejo. Além de tratar melhor as subtramas envolvendo o testemunho da mulher que culpa o alienígena pelo massacre. Essa nova subtrama se enreda com outros núcleos já tratados na versão original como as que acompanham a senadora Finch, a investigação de Lois – considerada por muitos como inútil na versão dos cinemas, o drama de Wallace Keefe. Além disso, se conecta até mesmo com um núcleo inédito da investigação de Clark Kent contra o Batman.

A partir disto, dá para perceber como os roteiristas pensaram em uma narrativa muito melhor amarrada, ainda que falhe miseravelmente em como expor a maneira que Lex Luthor descobre que Bruce Wayne é Batman – gravíssimo buraco de roteiro. Entretanto, muitas coisas tomam mais forma no filme. O maior ganho é no ponto de vista de Superman.

Diversas novas cenas deixam o filme mais equilibrado entre os dois protagonistas, além de delinear melhor o personagem. Vemos Clark ficar cada vez mais obcecado em acabar com as ações de Batman em Gotham. As diferenças entre o modus operandi dos dois fica escancarada, mas Snyder sempre exime o homem-morcego de culpa já que coloca o dedo de Lex Luthor em todas as mazelas decorridas por conta das ações do herói intransigente.

Vemos muita coisa discorrer depois que Batman marca à ferro o criminoso na primeira cena que Snyder apresenta o herói. Ele até mesmo levanta um debate sobre linchamento físico e desprezo pelas leis, mas isso fica por aí. Só serve como catalisador do ódio de Superman contra Batman. A investigação de Clark concentra muito disso e oferece novos levantamentos muito interessantes a esse novo Superman. Vemos que enquanto Clark faz de tudo para ser encarado como humano, pegando até balsas e ônibus para se locomover como qualquer um, se submeter às leis do povo quando pode simplesmente voar até seu destino ou fazer o que quiser em contraste com a reclusão de Bruce Wayne e seu método implacável de combate ao crime sempre agindo na base da coerção criminosa.

Não só Clark que ganha novos reforços para definir melhor seu personagem. Lex Luthor também recebe maior atenção como antagonista, mas a partir de ações de seus capangas que caçam a mulher que deu o falso testemunho contra Superman – ela é contratada por Luthor para mentir sob juramento, a la queima de arquivo. Até mesmo as mortes da senadora Finch e Wallace Keefe são recebidas com mais peso já que descobrimos algumas coisas inesperadas sobre o atentado e o nível de conhecimento dos dois sobre o caso. Já a investigação de Lois Lane se torna muito mais relevante conseguindo descobrir elementos que provam a inocência de Superman.

Esse novo corte até justifica por que Superman não conseguiu enxergar a bomba anexa à cadeira de rodas de Keefe, mas também não explica como raios Lex Luthor sabe dessas fraquezas do herói já que só possui um kryptoniano morto de cobaia. Além de mostrar o auxílio que o super-herói ofereceu aos feridos após a explosão. São detalhes importantes que oferecem um panorama bem avançado para o entendimento dos personagens que são sim muito mais complexos do que temos visto ultimamente no gênero dos filmes de super-herói.

Até mesmo há versões diferentes de cenas importantes como a do velório de Clark e da visita de Batman a Lex Luthor na prisão com direito a menção ao Asilo Arkham conectando BvS com Esquadrão Suicida. Nas lutas, há alguns rapidíssimos planos novos, além de alguma adição de sangue digital. Nada de muito diferente da versão de cinema.

Além de esclarecer pontos que geravam discussões acaloradas, o corte definitivo prova de vez a eficiência de Zack Snyder como diretor. O cuidado na apresentação de cada cena é notável. Acompanhamos muitos personagens secundários vendo televisão com noticiários ou eventos que tenham ligação à narrativa. Há direito até a uma referência à Watchmen. Snyder se redime de algo que havia apontado na minha análise como um fator negativo: a completa ausência de establishing shots. Finalmente vemos como ele cuidou da conexão das cenas de modo eficiente.

Ou seja, não há mais aqueles irritantes cortes para o preto presentes na versão de cinema que deixava escancarado a falta dos planos de estabelecimento de cena. Esses novos planos deixam as sequências muito mais elegantes como à da festa onde ocorre o segundo encontro de Bruce Wayne com Diana Prince ou até mesmo na apresentação do Batman onde acompanhamos uma dupla de policiais assistindo a um jogo de futebol americano.

A edição definitiva de Batman vs Superman é a melhor versão do último filme da DC lançado nos cinemas. Corrige diversos dos “problemas” do longa, mas também prova muito do que era ponderado ou reclamado poderia ter sido presumido pelo espectador caso interpretasse as entrelinhas do modo adequado. O corte de cinema possui esses pontos que podem ser desenvolvidos e que agora com essa versão foram devidamente confirmados de vez.

Não culpo a Warner por ter picotado tantas cenas do longa. Filmes são também produtos e devem ser encarados como tal em certas circunstâncias como a de um grande lançamento como este. A incerteza dada com o retorno morno da trilogia Hobbitcontribuíram para que o estúdio não fosse megalomaníaco na duração de 3 horas que o longa teria. Já é complicado inserir quatro exibições diárias em uma sala exibidora para um filme de 180 minutos e mais complicado ainda é confiar que o público aguentará assistir uma obra tão longa com cenas de ação tão distantes entre si ao decorrer do filme. Também duvido que a crítica fosse mais bondosa com o longa – apontariam que é longo demais, chato e sem ação mesmo que esse corte flua muito melhor do que o anterior.

No mais, mantenho a nota que havia dado anteriormente ao filme como já justifiquei dentro do texto algumas vezes. Enfim, novamente uma verdade de gerações na sétima arte volta a dar as caras: não existe poder maior no Cinema do que a montagem.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA - 2016)

Direção: Zack Snyder

Roteiro: David Goyer, Chris Terrio

Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Gal Gadot, Laurence Fishburne, Diane Lane, Kevin Costner, Holly Hunter

Gênero: Ação, Aventura

Duração: 181 min

https://www.youtube.com/watch?v=RtFFXs3nN40

Leia mais sobre DC

Crítica | Mad Max: Estrada da Fúria

Faz trinta anos desde que Max Rockatansky apareceu nas telonas no bizarríssimo Mad Max: Além da Cúpula do Trovão. Trinta anos de hiato para George Miller absorver, aprender e estruturar o grande retorno que o personagem merecia, apesar dos diversos problemas que permearam todo esse período de pré-produção.

O novo Mad Max é na verdade um híbrido. Um meio termo entre reboot e continuação. Miller, criador do gênero pós-apocalíptico – principalmente o que tange o wasteland, pega algumas características do filme clássico de 1979 para inserir no novo de 2015. O passado do protagonista ainda é o mesmo, um ex policial que perdeu mulher e filho, inserido em um cenário hostil do pós-apocalipse gerado pelo fim dos combustíveis fósseis. O resto do filme é completamente novo.

Max, após ser sequestrado, encontra-se em uma situação inesperada na Cidadela de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). Uma das mulheres do vilão, Imperatriz Furiosa, fugiu com um caminhão-tanque acompanhada de suas outras esposas. A partir disso, Joe lança uma campanha de guerra com todos os seus soldados para recuperar suas noivas. Em meio a uma perseguição enlouquecida, Max escapa e passa a ajudar Furiosa a escapar da loucura de Immortan Joe e sua trupe.

George Miller, em parceria no texto com Brendan McCarthy e Nick Latouris, tem uma abordagem completamente diferente aqui. Não há perda de tempo para explicar sobre quem é Max ou até mesmo do apocalipse. Aliás, este é um roteiro muito atípico para grandes produções. Os diálogos são escassos, o desenvolvimento de personagens é quase inexistente, não há o menor didatismo sobre a mitologia apresentada. Trata-se de um guia para orientar algumas reviravoltas – bem previsíveis por sinal, e as incríveis sequências de ação.

Mas mesmo atípico, o roteiro é formulaico. Sua trama inteira gira em torno de um McGuffin e usa diversas vezes recursos arbitrários para motivar as atitudes heroicas de Max – deus ex machina. Entretanto, este filme é o exemplo mais claro de como fazer uma obra de arte com artifícios carregados de preconceito.

Entretanto, mesmo com um andamento excelente no ritmo da história, o roteiro peca por um dos motivos que listei acima: a falta de exploração desta nova mitologia. Aqui, é sugerido que ocorreu uma guerra nuclear no planeta. Logo, a radiação deu origem a diversos mutantes e outros seres deformados. Somos apresentados a vislumbres de uma organização militar, uma nova ordem social, soluções para a fome e sede, a uma cultura/religião nova que venera a imagem do volante em sua, digamos, santidade. Os rituais dos Garotos de Guerra e suas deficiências genéticas também. Entre muitas outras coisas interessantíssimas que constroem o universo diegético desta retomada de Mad Max. É uma verdadeira lástima que Miller nos ofereça algo tão rico para apenas deixá-lo de lado ou tratar apenas como alegorias visuais. O espectador clama em conhecer um pouco mais daquela cultura insana que bebe das fontes do Heavy Metal e da mitologia nórdica.

Porém, isto nunca acontece. O diretor simplesmente não encaixa um bendito diálogo entre Furiosa e Max ou em outros personagens para apresentar de alguma forma o que há por trás daquilo tudo, alguma origem. Existem duas alternativas para o porquê disso. Ou não houve interesse real de Miller em explorar esses elementos ou é apenas alguma brecha para serem desenvolvidos no próximo filme. De qualquer forma, este é o único ponto negativo do filme.

De resto, tudo é incrível. A história é satisfatória e os personagens, em sua superficialidade, são fascinantes. Isso se deve muito às atuações espetaculares de Nicholas Hoult com seu Nux e Charlize Theron interpretando Furiosa – de longe as figuras mais complexas do elenco. Até mesmo o quinteto de beldades mostra algo além de seus dotes.

Aliás, ainda acho engraçada a proposta do universo de Mad Max orbitar à falta de combustíveis fósseis sendo que todos os possantes veículos ostentação que preenchem a tela devem consumir incontáveis litros de gasolina por quilômetro. Mas reconheço que isso não é demérito, só algo bem contraditório.

Este novo Max de Tom Hardy tem pouquíssimas semelhanças com o de Mel Gibson. Miller trouxe uma proposta inédita para o personagem. Max é alguém que praticamente perdeu sua humanidade. Ele fala pouco e as palavras custam a sair de sua boca. Tem uma dificuldade tremenda em formar frases. A solidão pesa. Fora isso, por meio de flashbacks bregas, o personagem é assombrado por algo sinistro envolvendo crianças. Novamente, o diretor usa isso apenas como recurso de motivação. Nada é explicado, apenas sugerido – uma pena.

Apesar de Hardy manter boa atuação, algumas vezes, durante suas falas, o ator puxa um sotaque carregadíssimo, além de uma entonação que lembram muito o trabalho de voz que ele havia feito para seu antigo papel como Bane, o vilão de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nada que comprometa, claro, porém é preocupante ver alguém com talento caindo em vícios de atuação.

Na direção, George Miller finalmente tem a tecnologia e orçamento desejados para fazer o filme de seus sonhos. E ele consegue. Nada falha aqui. É uma aula de como fazer um orçamento de 100 milhões de dólares parecer 250.

A ideia de fazer um longa inteiro para uma constante perseguição é fenomenal merecendo destaque somente para isso – importante lembrar que outros filmes já se utilizaram disso como Encurralado, Corrida Contra o Destino e Need for Speed. Entretanto, ele surpreende, tem sua identidade própria e entrega mais do que poderíamos pedir. As sequências de ação são majestosas, belíssimas em sua complexidade de construção e exalam o espírito demente da insanidade radical de seus personagens sedentos por violência. O retorno do bom e velho exploitation mora neste Mad Max do século XXI. Fora isso, mesmo com duas horas de pura adrenalina, Miller consegue sustentar a montagem sem perder o fôlego. O resultado disso, o filme não cansa.

Toda a concepção visual é marcante. Em vez de trabalhar com os tons dessaturados e opacos provenientes na fotografia de filme do gênero, Miller, em conjunto com o fotógrafo John Seale, usa tons saturadíssimos e contrastados. Seus vermelhos, cinzas, beges e azuis saltam da tela e enchem os olhos.

Mas não somente a fotografia de Seale e os enquadramentos majestosos de Miller que tornam o visual tão apelativo. O design de produção acerta em tudo a respeito de figurino, maquiagem – utilizando até graxa, e, principalmente, os carros. Cada um concebido para ser único e ter sua função de combate. É quase impossível encontrar algum veículo igual a outro o que agrega muito valor pra obra. Aliás, quase todos os efeitos são feitos com praticáveis. Ou seja, a computação gráfica é mínima. O resultado disso é fenomenal. Dá pra sentir o peso dos veículos em cada colisão ou capotamento.

Miller também continua sua marca de autor com a utilização de personagens na terceira idade, mas aqui também há o empoderamento das mulheres. O filme é completamente girl power do início ao fim tanto que Max é apenas um coadjuvante assumido. Furiosa é a protagonista aqui, muito melhor explorada, assim como o quinteto das noivas de Immortan Joe.

Diesel, Graxa e Sangue

O retorno de Mad Max para as telonas é pavimentado pela estrada do sucesso. Nunca antes a franquia fora tão explosiva, interessante e rica em detalhes como agora. Os poucos pecados que Miller comete envolvem justamente não explorar essa mitologia inédita ou seu suposto protagonista monossilábico e inserir algumas críticas bem rasas ao capitalismo perpetuando a relação esquizofrênica de diversos cineastas com Hollywood.

Tirando isso, o filme é incrível – o melhor do ano até agora. A ação é quase ininterrupta, épica, bem filmada e coreografada. Existem diversas referências aos filmes anteriores para o deleite dos fãs – incluindo o clássico Interceptor V8. Até mesmo a trilha sonora de Tom Holkenborg possui grande presença com sua música eletrônica, sintetizadores e percussão inspirada em ritmos tribais – como sempre, graças à longa parceria, o compositor bebe na fonte de Hans Zimmer.

George Miller provou de uma vez por todas que é um nome importantíssimo para o cinema mundial. Isto aqui é entretenimento de ótima qualidade com valor artístico expressivo.

Em clara referência a própria história da franquia, o personagem Nux, vocifera “I live! I die! I live again!”. Realmente, Mad Max viveu. Mad Max morreu. E agora, Mad Max vive novamente mais louco do que nunca!

Mad Max: Estrada da Fúria (Mad Max: Fury Road, EUA/Austrália - 2015)

Direção: George Miller

Roteiro: George Miller, Brendan McCarthy e Nick Latouris

Elenco: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Helman, Zoë Kravitz, Nathan Jones, Riley Keough, Abbey Lee, Courtney Eaton, Megan Gale, Melissa Jaffer, Iota

Gênero: Ação

Duração: 120 min

https://www.youtube.com/watch?v=hEJnMQG9ev8

Crítica | A Era do Gelo: O Big Bang

Após o retorno mitológico da turma de Procurando Nemo aos cinemas, também neste ano tivemos a volta da trupe Sid, Manny e Diego para as telonas. Porém, desde 2002, muita coisa mudou. Mesmo apresentando um encantador primeiro filme do qual carrego memorias afetivas queridas, não consigo negar que a saga foi perdendo notória qualidade, apesar do sopro de alívio que foi A Era do Gelo 3 após o péssimo segundo filme. As coisas saíram de seu rumo de vez com Carlos Saldanha fugindo do núcleo criativo. A Era do Gelo 4, mesmo divertido, era mais um exemplar de obra fraca e rapidamente esquecível. Este novo A Era do Gelo: O Big Bang não colabora muito para elevar a franquia para a qualidade de seu primeiro filme.

Scrat, em suas peregrinações rotineiras para encontrar o encaixe perfeito para sua noz, acaba ativando um disco voador congelado em um iceberg. Preso dentro da nave, o esquilo parte para o espaço. Sem saber controlar o dispositivo de modo apropriado, entra em colisão com diversos asteroides. Nisso, infelizmente, o maior de todos eles entra em rota de colisão com a Terra. Observando o gigantesco meteoro, Manny, Sid, Diego, Vovó, Crash, Eddie, Ellie, Shira, Amora, Julian e Buck partem para tentar resolver o problema que pode levar toda a vida no planeta para a extinção. Além dessa ameaça astronômica, Manny e Ellie são obrigados a lidar e conviver com seu genro e convencer Ellie a não se separar de sua família após o casamento com Julian. Fora isso, um bando de dino-aves persegue Buck atrapalhando o progresso do grupo até seu destino final.

O pessoal da Blue Sky realmente está raspando o tacho com o roteiro deste A Era do Gelo. Absurdamente simples, o texto foi escrito por quatro pessoas – um número bastante alto considerando a fraca qualidade de sua história. Apesar da ideia de mandar Scrat ao espaço parecer absurda, ao menos há uma boa justificativa disso dentro do primeiro filme. Em determinado momento, Manny, Sid, Diego e o bebê entram em uma caverna congelada onde se deparam com dinossauros congelados e também uma nave alienígena. Logo, dentro do escopo maior, sim, mesmo que absurda, a ideia já tinha rendido uma boa piada há quatorze anos.

Agora, a partir de um esquete de trinta segundos, se fez um longa de noventa e quatro minutos. Como é de se esperar, a história é verdadeiramente raquítica na qual é devidamente difícil manter o interesse com o que se passa na tela, apesar de algumas boas e poucas piadas inteligentes. A narrativa, mesmo se baseando no absurdo, não cativa muito bem simplesmente por um singelo motivo que faz toda a diferença: os personagens estão perdendo sua essência.

Isso é algo muito grave para uma franquia de cinco filmes até então. É como se víssemos o ogro Shrek virar algo muito distinto do que ele é. Manny não é mais tão ranzinza, Sid não serve para muita coisa além de encaixar muitas piadas anacrônicas que envolvem sites de relacionamento ou outras referências pop contemporâneas aos anos 2010. Com Diego, talvez tenhamos o núcleo mais empobrecido do longa inteiro. Os roteiristas não trabalham com interesse nele, o transformam em um personagem apêndice que não contribui em nada para a narrativa. Nem mesmo com a namorada Shira, tigresa vinda do filme anterior, há um algum trabalho inspirado ou diálogos que mostrem um pouco mais do namoro dos dois. A dupla rende apenas uma boa piada no fim inteiro.

Aliás, de personagens verdadeiramente úteis para a aventura temos apenas Manny e Buck – muito mais afetado e histérico do que o visto em A Era do Gelo 3 – já que se comportam como os líderes do grupo guiando o resto dos bichos para a montanha que, segundo uma profecia clichê gravada em rocha, pode ser a solução para salvar o mundo. O retorno de Buck, a carismática doninha domadora de dinossauros, já é um peso a mais na quantidade gigantesca de personagens que esse longa possui. Mesmo com ele, as boas ideias não dão as caras, já que o intuito do personagem é apenas ser caricato pela graça da caricatura. Graças a essa reinserção de Buck, ainda surgem mais três personagens que cumprem o papel desnecessário de antagonistas. Nem mesmo o design das dino-aves conseguem salvar os novos personagens já que são bastante semelhantes com os raptores vistos em O Bom Dinossauro.

Também não há carisma ao redor da família de répteis voadores já que seu plano maléfico de dominação global é deveras estúpido – algo que até mesmo os roteiristas tentam elaborar piadas, mas que acabam soando como desperdício de tempo de tela.

Como a jornada até a montanha por si só não consegue fugir do marasmo – é impressionante a falta de habilidade dos escritores em conseguirem tornar o gênero generoso dos road movies em algo tão enfadonho – eles inventam um drama clichê e preguiçoso com Manny, Ellie, Amora e Gavin. É algo tão batido e reciclado que remonta diretamente às piadas vindas com a relação nada amistosa entre genro bobão e sogro vigilante mal-humorado já vista na trilogia Entrando Numa Fria. Partidas de esportes que refletem disputas de egos, situações desesperadoras para desencorajar a noiva a se afastar da família, a prevaricação pré-casamento, a conquista da confiança, entre outros clichês tão notórios do gênero estão presentes nesta subtrama nada divertida.

Ainda insistindo em Gavin e Manny, os roteiristas falham em realmente criar um momento dramático apostando em algum diálogo mais denso ou até mesmo com Manny, Ellie e Amora. No fim, a inserção do personagem surfista/skatista de Gavin é totalmente gratuita, nada inspirada, forçando um conflito bobo que não consegue mover a emoção do espectador.

Não satisfeitos com o “drama” do casamento de Amora, a ameaça do meteorito e as trapalhadas das dino-aves antagonistas, os escritores ainda insistem em concentrar mais dois núcleos no filme. De tempos em tempos, acompanhamos o ponto de vista de Scrat fazendo suas trapalhadas no espaço. Felizmente, as passagens são divertidas conseguindo fazer o humor do filme brilhar um pouco. Porém, é importante frisar que os esquetes cômicos que o esquilo concentra sempre são baseadas no slapstick, a comédia que vem do sofrimento físico de outrem. A verdade é que o talento da equipe em trabalhar com Scrat remonta ao magnífico legado de Chuck Jones com os Looney Tunes, principalmente na dupla Pernalonga e Patolino. Logo, quem aprecia esse humor, certamente será recompensado pelas novas piadas.

Como a história que acompanha o núcleo na Terra é tão raquítica – praticamente só a personagem da avó de Sid salva o filme, o esquilo astronauta acaba ganhando muito mais tempo em tela. Entretanto, a partir do momento que isto é notado, é difícil ignorar o sentimento de vergonha alheia, afinal um filme com tantos personagens apostar tanto em um esquilo silencioso é um sinal mais do que claro de que essa franquia já não tem mais nada a dizer.

Já mais próximo ao fim do filme, temos enfim a apresentação de Brooke, a preguiça fêmea que vive numa caverna de cristais “zen”, apaixonada por Sid. Aqui, finalmente há a apresentação de uma boa ideia, mesmo que ela seja cliché e remonte à Cocoon, porém, por total falta de habilidade, o núcleo também se torna desinteressante e péssimo em questão de minutos. Tudo isso ocorre após a apresentação de um personagem irritante chamado Shangri-Lhama. Novamente uma ideia que também nos faz recordar, no decorrer da exibição, de filmes melhores. No caso, Zootopia.

Mesmo que Shangri-lhama seja chatíssimo, felizmente, sua participação é curta. O difícil é aturar a dupla histérica constituída por Crash e Eddie ao longo de quatro filmes. Os gambás realmente foram concebidos para não evoluírem em nada mesmo com tantas obras. As piadas são as mesmas, sempre baseadas em escatologias, trocadilhos fracos e slapstick comedy totalmente desprovido de inspiração.

Na direção do longa, a dupla Mike Thurmeier e Galen T. Chu, ao menos conseguem levar o filme adiante sem muita dificuldade. Não chegamos de fato a ficar cansados assistindo à esse novo A Era do Gelo. Ele consegue até mesmo ser um pouquinho divertido. Mas assim como o quarteto de roteiristas, a dupla custa a mostrar domínio inspirado com a câmera ou através de enquadramentos inteligentes.

Tirando um ótimo plano sequência durante a cantoria para reapresentar Buck aos espectadores, os diretores se limitam a mimetizar o que Carlos Saldanha já havia feito nos filmes anteriores. Ou seja, uso intenso de inserções musicais, slow motion, ótima decupagem para descrever a ação e planos simples de timing cômico correto para desenvolver as piadas. Ou seja, na técnica, mesmo que pouco surpreendente, o trabalho é corretíssimo e até apostam em algumas coreografias musicais interessantes.

Na tecnologia da animação, há aqui mais um exemplar surpreendente de avanço tecnológico. Seja na física que afeta o cenário durante a chuva de meteoros, na pelugem dos bichos, na exuberante vegetação, nos cristais translúcidos, no uso impressionante do efeito tridimensional e até mesmo nas próprias animações fluidíssimas dos animais.

Esse fator da animação ser tão bem-feita é primordial para que a comédia corporal dê certo. Os destaques ficam nos personagens que mais dependem desse humor como Scrat, Sid, Crash, Eddie e Buck. São favorecidos também pela game sempre espetacular que a Blue Sky apresenta nas expressões faciais para seus animais antropomorfizados.

Assim como a qualidade dos filmes A Era do Gelo cai gradativamente a cada sequência, o mesmo acontece com a dublagem brasileira. Não digo do desempenho dos dubladores que sempre fazem um trabalho bom, mas sim da localização do texto. Esse filme é, de longe, um dos que mais conta com a presença de gírias. É uma quantidade realmente absurda a ponto de empobrecer a língua portuguesa já que, por exemplo, os personagens nunca dizem que precisam “sair” ou “fugir” de um lugar, mas sempre “vazar”. Além de outras frases que já tem data de validade como “Tá tranquilo, tá favorável” ou outra besteira do tipo.

A Era do Gelo: O Big Bang remove toda as dúvidas que os fãs da franquia poderiam ter: a série está atingindo o fundo do poço. Entretanto, é óbvio que não se trata de um longa insuportável. Assistir à animação é fácil, até mesmo agradável – tirando a cena que apresenta o Shangri-Lhama. Mas vejo que ao contrário de outras franquias de empresas concorrentes, A Era do Gelo foi se infantilizando cada vez mais, adquirindo retratos ainda mais superficiais apostando em humor preguiçoso. Como é um longa bastante colorido, bem realizado tecnicamente e, por vezes, divertido, a obra tem um público seleto muito jovem, o das crianças que ainda estão na primeira infância. Caso seja um pouco mais velho, fica o aviso: é bem provável que não se divirta tanto quanto as criancinhas que estejam na sala de exibição.

Sinceramente, uma pena ver um desenho tão carismático e cheio de potencial se contentar com tão pouco.

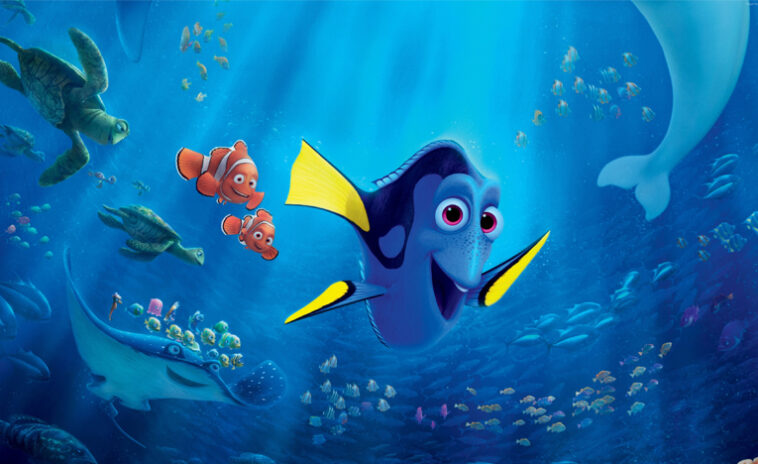

Crítica | Procurando Dory - Inesquecível história do esquecimento

É com plena certeza que afirmo que Procurando Nemo foi o filme que eu mais vi nos cinemas em toda a minha vida. Eu adorava a grandiosa jornada de Marlin e Dory pelos sete mares repletos de perigos a fim de encontrar seu filho perdido. Claro que mesmo contando uma história relativamente simples, só fui encontrar os verdadeiros brilhos da obra depois de certa idade. Ainda é um marco tecnológico e narrativo para a Pixar. Foi a primeira vez que a equipe abordou temas muito complicados como a morte, a deficiência e a depressão os moldando de modo leve e aprazível, repleto de carisma e fofura.

Com a compra da Pixar por parte da Disney, a política interna da empresa se alterou. Antes levando apenas projetos originais – com exceção de Toy Story 2¸ o prisma de negócios mudou com Carros 2 e Universidade Monstros indicando até mesmo uma crise criativa após uma leva significativa de filme razoáveis com exceção de Toy Story 3 e Divertida Mente. Agora, depois de treze anos, finalmente a produtora lança a tão aguardada sequência de Procurando Nemo. Mas Procurando Dory se aproxima mais da era de ouro do consagrado estúdio ou cai na safra chamada disneylizada da Pixar? Digamos que é um misto (quase) perfeito desses dois mundos.

Dory agora vive no recife com Marlin e Nemo, ocasionalmente ajudando o professor Raia como sua assistente. Porém, após alguns sonhos esquisitos, ela se dá conta de que sua família está desaparecida. Em um súbito momento de loucura, a peixinha se lança a cruzar o mar aberto tentando encontrar sua família. A partir de um fragmento de memória, ela se recorda que eles vivem em um instituto de vida marinha em Morro Bay. Tentando convencer Dory a ficar no recife, Marlin e Nemo acabam partindo com ela para uma nova aventura que revelará uma jornada relativamente curta, mas muito complicada graças a diversos encontros e desencontros.

Procurando Dory é um filme importante para quem esperou tanto tempo por ele, mas certamente é mais importante para Andrew Stanton. Após a recepção fria da crítica e do fracasso monumental de bilheteria de John Carter, o diretor/roteirista se afastou das telas por quase quatro anos retornando agora com a sequência de Procurando Nemo. Novamente, assim como no original, seu trabalho é excelente na construção de seus personagens principais.

A escolha de Dory é bastante curiosa, afinal não é fácil construir uma narrativa baseada em personagens com problemas de memória – que dirá uma história voltada para as crianças. Felizmente, estamos falando da Pixar, estúdio mestre em simplificar o complexo. O modo que Stanton opta para reconstruir a memória de Dory não foge aos clichês de filmes baseados nesse tipo de personagens como Amnésia ou A Identidade Bourne.

Dory se recorda de sua família e infância a partir de frases importantes ou imagens fortes nos jogando diretamente para um ligeiro flashback – te afirmo que não são poucos. O manejo técnico de Stanton é tão gracioso que o uso recorrente dessa característica não chega a incomodar, mas sim ajuda a remontar com competência o passado da protagonista até o fim do filme, literalmente.

Ao contrário de Procurando Nemo, um grandioso filme repleto de drama melancólico, Stanton opta mais na verve cômica inerente à personagem. Assim cada filme tem sua própria atmosfera distinta e apropriada para seus protagonistas. E garanto a vocês, o trabalho é divertidíssimo. De longe, um dos filmes mais engraçados da Pixar ao lado de Divertida Mente e Monstros S.A.

Como era de se esperar, muitas coisas são espelhadas do antecessor. Stanton recria situações do primeiro filme com frequência – algo que pode te provocar nostalgia ou desapontamento. Isso vai desde o começo dramático, à algumas emboscadas de outros peixes e até mesmo a reviravolta principal do filme. Muitos personagens novos também sofrem dessa repetição que os transformam em misturas ou versões do “universo paralelo” de cada um deles.

Por exemplo, Hank, o polvo que auxilia Dory a se movimentar entre as exibições do instituto marinho é bastante parecido com Gil. Um pouco mais cínico e ácido acompanhado de uma motivação que só se diferencia por ser exatamente a oposta do peixe do filme anterior – enquanto Gil ansiava para voltar ao mar, o molusco antissocial faz de tudo para entrar em cativeiro. Entretanto, por mais surpreendente que pareça, Hank é um dos personagens mais interessantes e legais do filme.

Como Stanton explora mais a fundo uma narrativa carente de antagonista, Hank “preenche” esse espaço, mais se assemelhando mais como um anti-herói do que um vilão propriamente dito. Já que sempre contracena com Dory, as suas cenas são impagáveis justamente por conta do roteirista trabalhar tão bem os dois personagens antagônicos em diálogos enérgicos. Dory, sempre sonhadora, otimista e alegre enquanto Hank permanece rabugento, irritadiço e impaciente. Uma dicotomia manjada, mas encantadora.

Os outros novos personagens, Destiny e Bailey são meramente coadjuvantes cumprindo a tabela de carisma deixada pela ausência do tubarão Bruce – nem todos os peixes do clássico retornam aqui. Talvez o único revés que o longa comporta, além da repetição de temas e situações, é o trabalho com Marlin e Nemo. Diante dessa quantidade enorme de personagens, a narrativa dividida entre os pontos de vista de Dory e Marlin acaba prejudicada, já que os peixes palhaço ganham pouco espaço na sequência. Muito disso se deve a interação nem tão interessante entre pai e filho, mas há certo trabalho de desenvolvimento de personagem para Marlin.