Crítica | Jurassic World: Reino Ameaçado - É hora da franquia acabar

Quando os dinossauros de Jurassic Park retornaram para dominar as telas em 2015, com a sequência tardia intitulada Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, não fiquei particularmente empolgado ou contaminado pela histeria em massa - refletida na bilheteria bilionária do longa de Colin Trevorrow, definitivamente recolocando a franquia no mapa. Era uma aventura que carecia do toque de Steven Spielberg, do maravilhamento em ver os dinossauros e também de uma boa história, que se limitava a repetir a estrutura do original e acrescentar uma série de ideias ruins que vão completamente ao encontro da proposta da trama originada por Michael Crichton. Como uma sequência era inevitável, eis que Jurassic World: Reino Ameaçado surge para comprovar que, não importa o quão ruim algo possa ser; o buraco é sempre mais embaixo.

Se o primeiro era uma espécie de reboot do primeiro filme, Reino Ameaçado não esconde a inspiração de sua estrutura em O Mundo Perdido. Dessa vez, Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) são contratados pela misteriosa empresa representada por Eli Mills (Rafe Spall), advogado de um certo Benjamin Lockwood (James Cromwell) - co-fundador do programa Jurassic Park ao lado de John Hammond - para uma operação de resgate na abandonada Ilha Nublar. Ameaçada por um vulcão em erupção, a dupla lidera uma equipe para resgatar os dinossauros e levá-los para um santuário de preservação, mas as reais intenções da empresa serão reveladas como algo muito menos digno.

Ataque dos Clones

É a mesma estrutura de "parque abandonado no primeiro ato, núcleo urbano na metade final". O problema é que, mesmo que o segundo filme de Spielberg não tenha sido exatamente inspirado, ainda era algo mais digno. Reino Ameaçado é uma completa abominação em termos narrativos, e só posso evocar ao mestre Alfred Hitchcock e lembrar que o sucesso de um filme depende de apenas três coisas: o roteiro, o roteiro e o roteiro. E em nenhuma dessas, Trevorrow e seu parceiro habitual conseguem tirar algo memorável, e constantemente flertam com o absurdo. Se o conceito de domesticar dinossauros e torná-los "fofos" já era particularmente incongruente no primeiro (você tornaria o tubarão em Tubarão fofo? Levaria um Alien Xenomorfo para passear no quarteirão?), fica ainda mais cafona quando o texto força um laço emotivo entre Owen e o velociraptor apelidado de Blue, agora um dos elementos chave para a resolução da trama.

Por incrível que pareça, essa é a única relação de personagem que o texto realmente parece tentar oferecer alguma substância, o que é ainda mais assustador. Owen e Claire são personagens completamente desinteressantes, e mesmo que seus intérpretes sejam medianos (Howard é forçada demais, Pratt é carismático, mas preso a uma nota só), em momento algum sentimos alguma coisa pelo pseudo-casal. Pior ainda é a adição de novos personagens coadjuvantes nas formas de Justice Smith e Daniella Pineda; representantes da ala millennial que definitivamente testarão os limites da lacração no blockbuster americano. Particularmente, isso nunca me foi um problema (especialmente da maneira como é feito na saga Star Wars), mas Smith e Pineda estão nesse filme apenas para esse propósito - e Smith para ser o alívio cômico mais irritante desde a criação de Jar Jar Binks.

Pior ainda é quando o texto tenta se aprofundar em questões mais relevantes, como o dilema moral de deixar ou não os dinossauros serem extintos novamente pela erupção. É rápido e raso, com toda a discussão formada através de frases de efeito com o personagem de Jeff Goldblum (como uma mera participação de luxo), e sendo esquecida assim que a trama engata no modo de ação. E boa parte desse dilema moral da ciência (bem resumido em poucas linhas de diálogo no primeiro filme) é estupidamente usada para o núcleo de personagem envolvendo a jovem Isabella Sermon, que ainda não consigo crer que realmente foi aprovado, e que pouca diferença faz dentro da narrativa.

E por mais que seja um spoiler de leve (ainda que esteja em todos os trailers divulgados), eu confesso que um leilão de dinossauros é o tipo de ideia que teria se encaixado melhor na cesta de lixo da sala de roteiristas. É risível só de se lembrar, e só me faz lembrar da piada com Homer em Os Simpsons, quando ele casualmente comenta que uma pessoa "pode ter todo o dinheiro do mundo, mas haverá uma coisa que jamais poderá comprar: um dinossauro". Eu não me espantaria se essa de fato fosse a origem dessa ideia, que só é mais ridícula em execução, com as socialites e chefões do mercado negro oferecendo lances milionários por dinossauros... Não é à toa que Colin Trevorrow foi demitido do vindouro Star Wars: Episódio IX, já que obras como esta e o pavoroso O Livro de Henry me fazem questionar como seus projetos ainda são levados a sério em Hollywood.

De boas intenções, o inferno está cheio

Perdido com um roteiro sem salvação no colo, o cineasta espanhol J.A. Bayona tenta. Um diretor muito mais eficiente e capaz do que Trevorrow (ver O Orfanato e Sete Minutos para a Meia-Noite), Bayona traz um pouco de seu toque de terror para a condução das sequências de ação, tentando se aproximar daquele Spielberg inspirado na cena do T-Rex do primeiro filme - ou até mesmo Julianne Moore sobre o vidro rachado no segundo -, e o prólogo do longa realmente passa uma segurança. Acompanhamos um submarino vagando pelas profundezas do parque do anterior, e a forma como o diretor trabalha as sombras e as silhuetas de um mosassauro ameaçador são impactantes - e o design sonoro merece aplausos pela maneira como estabelece uma atmosfera assombrosa pelos constantes "bips" do submarino.

Infelizmente, esses parecem ser os únicos truques de Bayona: Sombras e silhuetas, que geram um trabalho mais interessante por parte do diretor de fotografia Oscar Faura. Durante o restante da projeção, todas as sequências de maior suspense apostam fortemente nesse jogo de iluminação, dependendo fortemente de trovões (chuva ex machina!) e reflexos em outros objetos para culminar em uma revelação "surpreendente". Também admiro como o clímax é algo mais contido, literalmente levando dinossauros para um suspense dentro de uma mansão, mas é um daqueles casos onde o gênero simplesmente não suporta esse tipo de interação; e o exagero dos efeitos visuais para a criação dos dinos também nos corta de qualquer sensação de medo (perdoe-nos, Stan Winston). E um cineasta tão competente no terror como Bayona deveria ter mais truques senão o batido jump scare, que é utilizado da forma mais clichê possível, seja para uma ameaça, ou para a entrada de algum personagem inofensivo - no tipo de humor mais barato que há.

Mas não culpo Bayona totalmente. Com um roteiro desses, nem mesmo um Stanley Kubrick ressuscitado faria milagres.

É difícil explicar Reino Ameaçado. É de uma sucessão de ideias tão ruins que não parecem ser um acidente, parecem como um grito de socorro. É como se Colin Trevorrow deliberadamente tentasse fazer o pior tipo de filme possível, como a vítima sequestrada que tenta enviar algum sinal discreto para as autoridades sobre sua condição de cativeiro. Se não, é simplesmente triste ver os rumos que um longa tão genial acabou trilhando. Talvez seja o novo Transformers do cinema, e sem dúvida é a pior coisa a se acontecer com dinossauros desde o impacto daquele meteoro que os extinguiu.

Jurassic World: Reino Ameaçado (Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA - 2018)

Direção: J.A. Bayona

Roteiro: Derek Connolly e Colin Trevorrow, baseado nos personagens de Michael Crichton

Elenco: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Jeff Goldblum, Toby Jones, James Cromwell, Isabella Sermon, Geraldine Chaplin, BD Wong

Gênero: Aventura, Ficção Científica

Duração: 128 min

https://www.youtube.com/watch?v=u2WuN96DSkY

Crítica | Jurassic Park III - A continuação mais aceitável da franquia

Seguir Jurassic Park é uma missão impossível. Nem mesmo o próprio Steven Spielberg foi capaz de repetir o sucesso de seu filme de 1993, com O Mundo Perdido falhando em alcançar uma recepção similar, e muitos apontam para este como um dos filmes mais irregulares de sua carreira. E a Universal Pictures tentaria novamente continuar a saga de seus dinossauros, passando o manto para o esforçado Joe Johnston, amigo de Spielberg e que assumiu de bom grado após o cineasta veterano não querer mais saber de criaturas pré-históricas. Assim, Jurassic Park III faz um trabalho mais satisfatório do que o antecessor em nos apresentar mais dinossauros e perigos, mas acaba se contentando com muito pouco se comparado a seu potencial.

A trama nos traz de volta o paleontólogo Alan Grant (Sam Neill) que é contratado pelo casal Paul e Amanda (William H. Macy e Téa Leoni) para uma expedição de reconhecimento aéreo sobre as ilhas da InGen, particularmente a Isla Sorna. O que antes parecia uma simples pesquisa, logo mostra-se algo completamente perigoso quando o casal revela estar ali para encontrar Eric (Trevor Morgan), seu filho que acabou perdido na ilha há alguns meses.

Este é um filme direto ao ponto. Diversos conceitos diferentes foram experimentados durante a pré-produção, levando a uma instabilidade narrativa e de roteiro presente até mesmo durante as filmagens, onde certas cenas eram escritas ou finalizadas na hora. Peter Buchman, Jim Taylor e - pasmem - Alexander Payne trabalharam juntos no texto, cuja simplicidade estrutural e narrativa é tão evidente que fica difícil imaginar como possa ter sido algo difícil de executar e planejar. Em sua curta duração, os personagens têm o objetivo direto de encontrar o garoto perdido e escapar da ilha, e embora essa simplicidade e velocidade dos eventos garanta personagens mais rasos (ainda que o carisma de Sam Neill sempre compense), torna a experiência mais leve e até próxima de um matinê, já que a única pretensão de Johnston aqui é entreter; algo que ele realiza relativamente bem.

Em menos de 20 minutos, já estamos na Isla Sorna e de cara com um espinossauro. É o tipo de cena que uma criança sonha em ver: um dinossauro gigantesco derrubando um avião de pequeno porte e chutando-o pra lá e pra cá como se fosse uma simples bola de futebol. Tudo realizado com efeitos práticos maravilhosos, e que mantém um nível de realismo e execução muito verossímeis hoje, quase 20 anos depois. Também é confortante que Johnston e o trio de roteiristas tenham encontrado outra espécie de dinossauro que não seja um tiranossauro para servir como antagonista principal, e o espino definitivamente preenche essa função, especialmente por seu design impressionante - a ênfase nos dentes amarelados e o bico mais alongado são icônicas, assim como seu casco. E que forma melhor de introduzir o novo monstro da saga senão colocando-o para lutar contra um tiranossauro, e quebrando seu pescoço no processo? Mais uma cena que parece saída da mente de uma criança inspirada - isso é um elogio.

Mas claro, Johnston não poderia deixar os velociraptors de fora. Aqui, temos diversas situações inspiradas envolvendo os predadores, que agora revelam sua capacidade de se comunicar entre si através de grunhidos específicos, e também de formar armadilhas e cercar os pobres humanos perdidos ali. Johnston realmente se diverte durante a cena em que Amanda inspeciona o laboratório abandonado, encontrando pedaços de esqueletos, fetos mal desenvolvidos e outros vestígios do trabalho genético da empresa, até dar de cara com uma cabeça de um raptor aparentemente congelada - até sua pupila mexer e jump scare nos pegar de jeito.

A grande novidade, porém, vem com os pterodontes. Pela primeira vez na série temos dinossauros voadores, e o trabalho de marionetes - e CGI - nessas aves sinistras são impressionantes, assim como a condução da cena que ocorre dentro de uma gaiola em forma de labirinto; e a fotografia de Shelly Johnson é sábia ao usar a pesada névoa da paisagem para esconder as ameaças, rendendo um dos planos mais assustadores de toda a série, quando vemos um dos pterodontes lentamente se aproximando em direção à câmera. É uma pena que não liguemos muito para nenhum dos personagens, e o roteiro peca em tentar construir algum conflito entre Alan e Billy (o inexpressivo Alessandro Nivola), ou a reparação do casamento entre Paul e Amanda, ambas narrativas que se misturam às perseguições dos dinossauros.

Jurassic Park III não nos engana em momento algum. É um filme curto, de pretensões limitadas e que está preocupado apenas em garantir uma diversão rápida e caprichada, algo que Joe Johnson entrega e faz bonito. Com todas as ideias ruins presentes no anterior e na atrocidade Jurassic World, este terceiro filme pode levar o título de melhor continuação da série.

Jurassic Park III (EUA - 2001)

Direção: Joe Johnston

Roteiro: Peter Buchman, Alexander Payne e Jim Taylor, baseado nos personagens de Michael Crichton

Elenco: Sam Neill, Téa Leoni, William H. Macy, Laura Dern, Trevor Morgan, Alessandro Nivola, Michael Jeter

Gênero: Aventura

Duração: 92 min

https://www.youtube.com/watch?v=gjIaV6CU0wA

Leia mais sobre Jurassic Park

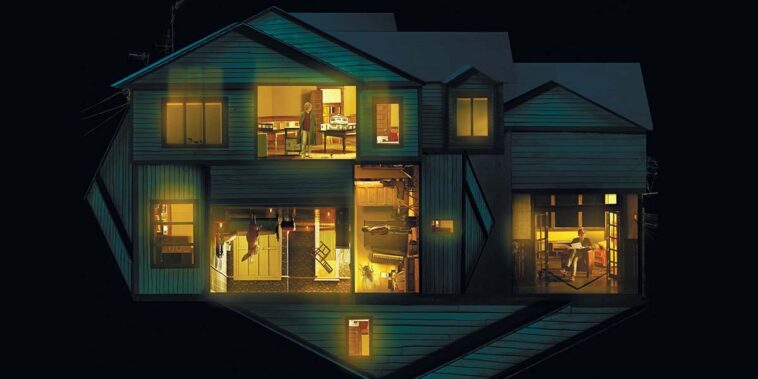

Crítica | Hereditário - Um terror que acerta em sua perspectiva

O terror vive uma ótima fase no cinema americano. Fruto de uma geração que cada vez mais rejeita os clichês e arquétipos que tornaram o gênero tão esquecível e fraco no início dos anos 2000, estamos vendo cada vez mais uma abordagem mais autoral na arte de fazer medo, remetendo ao que mestres como John Carpenter e William Friedkin realizaram nos anos 70, onde o terror de fato nos fazia importar com o drama e a vida de seus personagens. Depois de filmes como O Babadook e A Bruxa apostarem em uma atmosfera lenta e que agarra o espectador pela garganta, o diretor estreante Ari Aster entrega aquele que talvez melhor engloba esse tipo de horror com Hereditário, filme que definitivamente chega para conquistar seu lugar como uma das melhores produções do gênero nos últimos anos.

Também assinada por Aster, a trama começa quando a matriarca de uma família falece (dado que o roteiro elegantemente nos fornece ao iniciar a projeção com o letreiro de um obituário), deixando sua filha Annie (Toni Collette) em um período difícil e depressivo. Tendo que cuidar, ao lado do marido (Gabriel Byrne) dos filhos Charlie (Milly Shapiro) e Peter (Alex Wolff) e também de seu trabalho artesanal, as coisas pioram quando uma estranha presença sobrenatural passa a afetar o cotidiano de todos na casa.

Investimento dramático que compensa

Isso é o mais básico que posso explicar sem revelar spoilers, já que a narrativa de Aster é repleta de surpresas - e vendo agora os trailers de divulgação, posso atestar que a A24 fez um trabalho fenomenal em ocultar elementos básicos da história. Pode parecer como o básico terror da casa mal assombrada, mas Aster oferece muito mais do que isso. Durante grande parte da trama, assistimos algo que é muito mais inserido no drama familiar do que no terror propriamente dito, o que permite uma exploração aprofundada dos dramas psicológicos de cada um dos personagens; especialmente o pesado luto enfrentado pela protagonista de Collette. É um processo lento, mas um onde cada cena é essencial para o complexo quebra-cabeças que Aster vai montando, e à forma como o terror vai revelando-se é um dos grandes trunfos de seu roteiro.

Aliás, Collette entrega aquela que é facilmente a melhor performance de sua carreira no cinema. Encarnando todas as porradas emocionais que Annie leva ao longo de uma trajetória excruciante, a atriz é sempre muito expressiva e empática, constantemente caminhando por uma corda bamba entre o desespero e a completa insanidade; mesmo não sendo um desses casos, a hipótese de que os eventos do longa sejam frutos de uma mente doentia seria válida, caso Aster levasse a história para outra direção. Além de Collette, o jovem Alex Wolff (irmão de Nat) se mostra uma grata surpresa, sendo responsável por reações complexas e difíceis de serem compreendidas à primeira instância, mas que fazem parte de um trabalho admirável, especialmente quando sua importância à trama vai tornando-se mais evidente.

A jovem Milly Shapiro também merece créditos por sua participação, onde apenas suas expressões marcantes são o suficiente para nos manter interessado em seu arco, ao passo em que - por mais que seja o personagem com menos destaque - Gabriel Byrne é capaz de criar uma figura compreensiva e bem intencionada durante boa parte da projeção, e mesmo quando parece desistir dessa persona, o faz com um comportamento que não contradiz sua postura inicial. E, sem entrar em detalhes específicos sobre a personagem, Ann Dowd faz um excelente trabalho ao apresentar uma figura aparentemente amorosa, mas com intenções mais sombrias.

O Nascimento de um Cineasta

Quando entramos em um setor mais voltado para o terror, as habilidades de Aster não decaem. Com um domínio de câmera invejável e que mantém o espectador sempre imerso na atmosfera, cada enquadramento parece pensado e elaborado de forma a exacerbar um sentimento de inquietação - que já vinha presente nas seções anteriores. Seu estilo não está ligado de forma alguma ao jump scare, mas sim pela antecipação: antes de revelar alguma imagem mais sinistra, Aster sempre mantém a câmera no rosto de um personagem por um tempo considerável, fazendo-nos roer as unhas para ver o que se esconde do outro lado do eixo. Até mesmo quando o diretor nos revela as ameaças o espectador permanece inseguro, já que aposta em planos estáticos que trazem algum elemento nos olhando de volta, com intenções incertas; há um plano espetacular onde o espectador consegue enxergar uma figura escondida nas sombras durante um longo plano estático dentro de um quarto.

E prometi que não iria entregar spoilers, mas precisamos ao menos falar sobre o clímax. É quando Aster enfim junta todas as peças e nos faz compreender exatamente o tipo de história que estávamos acompanhando desde o início, e confesso que estou curioso para rever o filme e olhar com mais atenção para todo o foreshadowing presente. Através de uma exposição relativamente eficiente, Aster nos revela como todos os elementos da história caminhavam diretamente para uma inevitável conclusão, e por mais que não seja uma reviravolta inédita no gênero - e o clima hipnótico seja cortado por algumas linhas de exposição absolutamente desnecessárias -, a perspectiva escolhida pelo diretor/roteirista é o que torna sua revelação tão marcante. Assim como a fabulosa execução, que traz ecos de O Bebê de Rosemary e do recente A Bruxa, que ganham força pela espetacular trilha sonora de Colin Stetson.

Hereditário não é o filme de terror tradicional que cairá nas graças do grande público, se aproximando bem mais do estilo mais autoral e contemplativo que tem marcado produções de sucesso do mercado independente. Graças a uma direção impecável do estreante Ari Aster e um elenco fantástico liderado por Toni Collette, não é exagero atestar que este é um dos melhores filmes que o gênero já rendeu em muitos anos. Não é um terror fácil, mas o espectador que se permitir levar pela a história, definitivamente não sairá da sessão do mesmo jeito.

Hereditário (Hereditary, EUA - 2018)

Direção: Ari Aster

Roteiro: Ari Aster

Elenco: Toni Collette, Alex Wolff, Gabriel Byrne, Milly Shapiro, Ann Dowd, Brock McKinney, Mallory Bechtel

Gênero: Terror

Duração: 137 min

https://www.youtube.com/watch?v=V6wWKNij_1M

Crítica | Os Incríveis 2 - Continuação arrisca pouco e repete fórmula do original

Ao longo de toda a a trajetória da Pixar nos cinemas, foram poucos os casos em que um de seus projetos gritava por uma continuação. Não precisávamos necessariamente de um prequel para Monstros S.A., uma continuação para Procurando Nemo e definitivamente ninguém - além de fabricantes de brinquedo - implorou por toda uma trilogia de Carros. Porém, ao lado dos bem sucedidos exemplares de Toy Story, Os Incríveis era o filme mais merecedor de uma expansão daquele universo maravilhoso, que ainda permanece uma das três melhores produções sobre super-heróis já realizadas.

Dessa forma, 14 anos após a conclusão aberta do primeiro filme, Os Incríveis 2 finalmente chega aos cinemas. Se por um lado é gratificante reencontrar essas figuras tão carismáticas e satisfazer nossas imensas doses de nostalgia, é de uma tremenda decepção observar a queda na qualidade de Brad Bird, que joga no seguro e entrega exatamente o mesmo filme de antes - mas sem o sentimento de surpresa ou magia.

A trama começa imediatamente após o final do anterior, com a família Parr se preparando para enfrentar o vilão Escavador (John Ratzenberg). Após uma demonstração de heroísmo seguida por inevitáveis danos ao espaço público, o empresário Winston Deavor (Bob Odenkirk) e sua irmã Evelyn (Catherine Keener) elaboram uma estratégia para limpar a imagem dos heróis e tornar sua presença legal novamente. Mas para a surpresa de todos, os Wilson optam por concentrar a campanha na Mulher-Elástica (Holly Hunter), por ver sua atuação como a "menos catastrófica" em termos de preservação do espaço, o que deixa o Sr. Incrível (Craig T. Nelson) na função de cuidar da casa e das crianças, Flecha (Huck Milner), Violeta (Sarah Vowell) e do bebê Zezé (Eli Fucile); agora manifestando seus imprevisíveis super-poderes.

Síndrome do remake

No intervalo de tempo que separa os dois filmes de Os Incríveis, o gênero de super-heróis passou por mudanças significativas. O mundo se rendeu aos Vingadores, universos compartilhados e super-heróis para adultos, e era de se esperar que Bird se adequasse a essas transformações - mesmo que seu filme estivesse um pouco a frente de seu tempo, em 2004. Agora, muito pouco parece ter mudado. Seu roteiro apresenta absolutamente a mesma estrutura e as mesmas reviravoltas do anterior, apenas trocando o gênero do protagonista de forma a dar uma representatividade feminina maior à Mulher-Elástica (único ponto do texto que mostra-se relevante atualmente), mas sem muito esforço. Se no original todo o arco do Sr. Incrível era sobre reacender a chama do passado e encontrar o valor real na união de sua família - e não no combate ao crime, especificamente - tudo o que ocorre com Helen não traz desenvolvimento algum.

Enquanto isso na casa dos Parr, a situação é um pouco mais divertida. Mesmo que seja uma clara exploração do subgênero cômico do paizão dono de casa, Bird se diverte com a interação do parrudo Sr. Incrível e os problemas do mundano, desde ensinar matemática a Flecha ou ajudar Violenta com desilusões amorosas em sua fase adolescente. É onde, além do humor realmente eficiente com as habilidades de Zezé, Bird é capaz de trazer algum arco emocional mais forte, especialmente com Robert se conectando com Violeta, que acaba ganhando mais destaque nesse arco coadjuvante - mesmo que signifique reduzir Flecha a um mero acessório e alívio cômico.

E se um filme de super-herói só é tão bom quanto seu vilão, temos sorte que Os Incríveis 2 seja acima da média. Sem entrar em detalhes muito específicos (mas qualquer um que possa somar 2+2 vai sacar previsível sua reviravolta), a figura misteriosa batizada de O Hipnotizador é reminiscente dos piores vilões da Marvel Studios, apresentando uma justificativa sem sentido e contraditória. Se compararmos com o Síndrome do primeiro filme, sua motivação está diretamente ligada à sua experiência pessoal com o protagonista, e oferece uma inversão inteligente para suas motivações. E ainda que não exatamente no campo antagonista, temos um grupo de novos super-heróis que se mostram desinteressantes e genéricos - tanto em seu visual quanto personalidade.

Motor Gráfico

Quando entramos em quesitos técnicos, era evidente que Os Incríveis 2 seria um aprimoramento gigantesco em relação ao primeiro. A animação em 3D está mais refinada, e a fotografia virtual atinge níveis espetaculares, seja pelas tomadas noturnas que captam os desenhos de luz e sombra com verdadeira precisão cinematográfica, até os momentos mais oníricos, como o deslumbrante confronto entre Mulher-Elástica e Hipnotizador em uma sala com telas psicodélicas (imagine este pôster de O Grande Truque como o cenário), rendendo uma experiência visual que é realmente diferente de tudo o que já vimos em animações. A maneira como os poderes são ilustrados também é muito mais rica, com destaque especial para as distintas calibrações dos jatos congelantes de Gelado (Samuel L. Jackson, sempre divertido) e os portais

Ainda nesse quesito, Bird mostra que ainda sabe como visualizar e dirigir ação. Voltando a um mundo sem limites após suas experiências no live action com Missão: Impossível - Protocolo Fantasma e Tomorrowland, o domínio do diretor é invejável. A combinação dos heróis usando seus poderes é criativa em um nível que apenas Bryan Singer e Sam Raimi conseguiram atingir, e ainda ganha créditos por manter a bem-humorada dinâmica familiar durante o primeiro confronto. Em sequências isoladas, a forma como transforma o corpo da Mulher-Elástica em diferentes formas e texturas durante a ação e a criatividade no uso dos portais da personagem Voyd (Sophia Bush), que brincam com a geografia espacial magistralmente, são apenas alguns exemplos da condução irrefreável do diretor. E, claro, nenhuma dessas sequências seria tão inspirada se não fosse a ótima trilha sonora de Michael Giacchino, que oferece novos acordes para sua vibrante e heroica orquestra de jazz.

Jogo seguro

Os Incríveis 2 é um filme divertido e que tem momentos empolgantes, mas era de se esperar algo mais corajoso após 14 anos de espera. Brad Bird joga muito no seguro e repete a estrutura do primeiro filme quase que integralmente, nos passando a sensação de que nada realmente mudou ou evoluiu de um longa para outro, algo muito evidenciado na tomada final da animação. Faltou muito para chegar no incrível.

Os Incríveis 2 (Incredibles 2, EUA - 2018)

Direção: Brad Bird

Roteiro: Brad Bird

Elenco: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Bob Odenkirk, Catherine Keener, Sarah Vowell, Huck Milner, Eli Fucile, Sophia Bush, Isabella Rossellini, Jonathan Banks, John Ratzenberg, Brad Bird

Gênero: Aventura, Ação

Duração: 118 min

https://www.youtube.com/watch?v=zOZR0TRnSU8

Leia mais sobre Pixar

Especial | Jurassic Park

65 milhões de anos depois, os dinossauros estão de volta! Aqui, reunimos nosso material sobre a franquia iniciada por Steven Spielberg anos 90, e agora popularizada pelo carisma de Chris Pratt na nova e revitalizada versão da Universal Pictures.

Confira:

Cinema

Crítica | Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros

Publicado originalmente em 20 de março de 2018

Crítica | O Mundo Perdido: Jurassic Park

Publicado originalmente em 20 de março de 2018

Crítica | Jurassic Park III

Publicado originalmente em 23 de março de 2018

Crítica | Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros

Publicado originalmente em 7 de julho de 2016

Crítica | Jurassic World: Reino Ameaçado

Publicado originalmente em 5 de junho de 2018

Listas

Ranking da franquia Jurassic Park

Publicado originalmente em 22 de junho de 2018

Os Melhores jogos de Jurassic Park

Publicado originalmente em 23 de junho de 2018

Crítica | Never Sleep Again: The Elm Street Legacy - Ode à Freddy Krueger e sua história

Como vimos em nosso extenso especial, a franquia A Hora do Pesadelo é uma das mais eficientes e criativas do gênero slasher, certamente devendo-se à imaginação de seu protagonista e as diferentes formas de se explorar o mundo dos sonhos. Freddy Krueger é um pedaço importantíssimo da cultura pop e, antes de seu remake estrear em 2010, os fãs foram presenteados com uma obra que talvez faça justiça mais do que qualquer filme da franquia iniciada por Wes Craven: Never Sleep Again: The Elm Street Legacy.

Isso é um fascinante deleite para os fãs. São 4 horas de bastidores, entrevistas e making ofs sobre absolutamente toda a jornada de Krueger no audiovisual (com exceção do remake, que, na época, ainda não havia chegado às telas), incluindo os filmes e até mesmo a série de TV que o assassino teve por um curto período. O material discutido aqui é vasto e rico, trazendo a grande maioria de depoimentos de Wes Craven, Robert Englund e Robert Shaye (na época, o cabeça da New Line e produtor de todos os longas da franquia), além de contar com narração de Heather Langenkamp (a icônica Nancy Thompson, do original) e participação de praticamente TODOS os envolvidos com a franquia, desde elenco até realizadores. Claro, seria interessante se Johnny Depp, Patricia Arquette ou Laurence Fishburne pudessem oferecer algum depoimento sobre a série, já que foi um importante veículo para a carreira de todos, mas sua ausência não é sentida de forma agressiva, sendo que os diretores conseguiram até mesmo reunir a banda Dokken para falar do hit “Dream Warriors“, do ótimo A Hora do Pesadelo 3.

O documentário começa da forma obrigatória: uma apresentação sobre Wes Craven e o processo de criação de Freddy Krueger, porção que é explicada de forma clara e direta, sem uma reverência tiete à Craven, acertando bem na colagem de imagens e vídeos da referências que inspiraram o diretor. A montagem de Andrew Kasch e Michael Benni Pierce é espetacular, sendo extremamente organizada e fluída ao dar espaço para os inúmeros depoimentos, cenas de bastidores e imagens que servem como colagem. E, além da franquia em si, o documentário explora como o personagem praticamente jogou a New Line no mercado como uma força a ser reconhecida.

As sequências certamente têm os depoimentos mais interessantes, com muitos membros admitindo a qualidade inferior da maioria dos casos. Particularmente, é hilário perceber como nem o diretor nem a equipe de A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy percebeu o forte simbolismo homossexual da trama, sendo divertido quando estes analisam pontos específicos do longa (a dancinha inspirada em Negócio Arriscado ou a frase “Algo quer penetrar o meu corpo!”) que corroboram essa teoria – bem óbvia, por sinal – mas que acabou tornando-se popular e até adorada posteriormente, especialmente na Europa. A insatisfação de Craven diante das continuações é bem evidente (ainda que ele elogie o trabalho de Renny Harlin em A Hora do Pesadelo 4), sendo interessante também analisar os motivos que o levaram a retornar à franquia com O Novo Pesadelo. Por fim, acho muito bacana a discussão dos envolvidos sobre Freddy vs. Jason, assim como suas interpretações sobre o vencedor (não é uma questão tão clara, afinal) e os possíveis finais alternativos do longa – que incluiria Hellraiser!

E ainda vale mencionar o brilhante trabalho de stop motion de Michael Granberry para a belíssima sequência de abertura e os interlúdios visuais que servem de transição para cada objeto de entrevista; no caso, cada filme da franquia discutido. Por fim, é divertido que os atores e atrizes reprisem frases de efeito impactantes de seus respectivos filmes da franquia durante os créditos finais. Uma maneira eficiente e nostálgica de se encerrar uma obra absolutamente consistente.

Never Sleep Again é o maior presente que um fã de Freddy Krueger poderia receber. Se você é um fã do trabalho de Wes Craven ou apenas de cinema de terror em geral, eu imploro que assista. Serão as 4 horas mais rápidas já experienciadas.

Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (Idem, 2010 – EUA)

Direção: Daniel Farrands, Andrew Kasch

Roteiro: Thommy Houston

Elenco: Heather Langenkamp, Robert Englund, Wes Craven, Robert Shaye, Sara Risher, Lin Shaye, Rachel Talalay, David Chaskin, Jack Sholder, Jim Doyle, Jacques Haitkin, Amanda Wyss, Jsu Garcia, John Saxon, Charles Bernstein

Duração: 240 min

https://www.youtube.com/watch?v=js_hu0iPyM8

Leia mais sobre A Hora do Pesadelo

Crítica | Han Solo: Uma História Star Wars - O Espírito Matinê Vive

Dentre todas as decisões tomadas pela Lucasfilm em Star Wars após a compra da Disney, poucas geraram tanta desconfiança quanto o anúncio de um filme de origem de Han Solo. Coadjuvante carismático e cujas "lendas" a seu respeito tornavam sua figura misteriosa, o contrabandista de Harrison Ford na trilogia original (e em O Despertar da Força) rapidamente tornou-se um dos mais adorados de toda a saga de George Lucas, e explorar seu passado definitivamente era uma aposta arriscada, ainda mais quando consideramos a reação do público ao passado de Darth Vader na trilogia prequel.

Tornou-se ainda mais perigoso quando o estúdio demitiu os diretores Chris Miller e Phil Lord, anexados ao projeto em 2015, com algumas semanas de filmagem restantes para a conclusão, usando a velha carta das "diferenças criativas" com os produtores. Operário exemplar, Ron Howard foi chamado as pressas para finalizar e regravar este Han Solo: Uma História Star Wars. O resultado, com todas as chances contra seu favor, é surpreendentemente positivo, com Howard entregando um dos filmes mais leves e despretensiosos da saga até então.

A trama nos apresenta a Han (Alden Ehrenreich) quando ainda é um jovem vivendo nas ruas do planeta barra pesada de Corelia. Sonhando em escapar e comprar uma nave com sua namorada Qi'Ra (Emilia Clarke), ele acaba se afastando e envolvendo-se com o Império, onde passa três anos agindo como um soldado stormtrooper. Ainda desesperado para reencontrar-se com seu amor perdido, Han conhece o grupo de mercenários formado por Tobias Beckett (Woody Harrelson), sua namorada Val (Thandie Newton) e o escudeiro Rio (Jon Favreau), além do wookie Chewbacca (Joonas Suotamo), e vê ali sua chance de iniciar uma carreira lucrativa como contrabandista e fora-da-lei na galáxia. Neste primeiro trabalho, Han se envolverá com o gângster Dryden Vos (Paul Bettany) e cruzará caminhos com Lando Calrissian (Donald Glover).

Espírito de Matinê

Solo traz todos os elementos básicos de uma história de origem. Desde o nome do personagem até os pequenos acessórios que o compõem (blaster, dados metálicos, espaçonave), o roteiro de Lawrence Kasdan e seu filho Jonathan se diverte construir o Han que passaremos a conhecer aos poucos, com destaque para o início de sua relação com Chewbacca e as inesperadas circunstâncias do primeiro encontro da dupla. É um bromance que enriquece o filme, e admito que ver estes novos elementos só tendem a tornar o Han de Ford mais interessante, como o fato de este acolher Finn em O Despertar da Força, sendo que os dois compartilham o fato de serem desertores do Império - ou ver o protagonista envolvido em um romance muito mais quente e intenso do que aquele visto com a Princesa Leia de Carrie Fisher. É um filme todo repleto desses pequenos momentos, de personagens interagindo diante um jogo de xadrez holográfico ou caminhando pelos corredores da Millennium Falcon, quase como se estivéssemos diante de um seriado de TV de Star Wars - algo que sempre foi a proposta original de Lucas, com a estrutura de episódios e a inspiração dos "matinês".

Nesse quesito, os Kasdan entregam um filme muito diferente daquele que estamos acostumados a ver na saga. Não há um peso dramático muito presente, os riscos não envolvem a salvação da galáxia ou a destruição de uma arma gigantesca, mas sim uma trama à moda antiga sobre mocinhos e bandidos em um mundo perigoso, tomando emprestada a fórmula consagrada do filme heist e também da atmosfera imprevisível de um faroeste - é de se surpreender com a coragem dos roteiristas em relação aos personagens que dão suas vidas aqui. Não dizendo que Chewbacca será tragicamente assassinado aqui, mas temos riscos reais em torno de nossos anti-heróis. É a melhor opção para o longa, tanto que o ponto fraco é justamente quando o roteiro tenta trazer um peso maior em relação à Rebelião ou a grande causa contra o Império, algo que soa forçado e que veríamos Han Solo abordar melhor em Uma Nova Esperança, e que surge extremamente deslocado aqui; além de atrasar a conclusão da história com uma cena de briga descartável.

O vilão de Paul Bettany também não demonstra uma ameaça ou presença tão marcante, mas acredito que não seja um grande problema, vide que o mais interessante está mesmo nos personagens e no universo onde habitam - pela primeira vez aprendemos mais sobre o submundo criminoso dessa galáxia, com guerras entre facções e diferentes "sindicatos". Uma característica da qual os departamentos de design de produção e maquiagem se beneficiam ao apresentar novas criaturas e ambientes, mas sempre com alguma referência do mundo "real"; como a mesa de Sabbac que o ótimo diretor de fotografia Bradford Young ilumina como se estivéssemos em O Poderoso Chefão. A expansão desse mundo vai até mesmo no ponto onde ouvimos a "Marcha Imperial" de John Williams tocando como parte de uma propaganda de alistamento do Império, em um exemplo sutil de como se fazer sentir dentro daquele universo. É facilmente um dos longas mais ricos saga, especialmente em seus quesitos plásticos.

Às ordens

Na direção, temos o infalível Ron Howard. Não é um diretor com um estilo particularmente forte, tampouco uma marca autoral que nos faria reconhecer seu trabalho a quilômetros de distância, mas é um serviço bem feito. Não há nenhum tipo de inconsistência ou evidência de algum tipo de refilmagem (daqueles grotescos que vemos em Esquadrão Suicida ou Liga da Justiça), e Howard consegue contar uma história divertida e enxuta em um ritmo agradável com uma dose equilibrada de piadas. Pode demorar para engrenar, especialmente no estabelecimento dos jogadores no primeiro ato, mas a jornada funciona. E, nas obrigatórias cenas de ação, Howard é hábil ao manter uma geografia clara e enquadramentos sempre grandiosos, vide a excelente sequência do assalto ao trem em um planeta de neve, ou mesmo a sequência em que Han pilota um speeder quadradão que facilmente poderia ser vista em algum exemplar da franquia Velozes e Furiosos. Howard também é criativo no retrato visual de novas situações, especialmente a cena do Percurso de Kessel e as situações impressionantes que os personagens enfrentam a bordo da Millennium Falcon, fazendo bom uso também da ótima empolgante de John Powell, que sabiamente resgata alguns temas de John Williams.

Quando chegamos ao elenco, é hora de tirar o elefante da sala: como substituir Harrison Ford? Fácil. Tenha alguém com o talento de Alden Ehrenreich. Mesmo que um tanto distante do físico de Ford, o ator é uma força da natureza. É extremamente carismático e consegue, ao mesmo tempo em que emula alguns trejeitos do Han original, traz sua própria abordagem e um estilo mais malandro, mas que também entra em conflito com sua inevitável capacidade de ser "o mocinho", algo que Qi'Ra aponta de maneira muito orgânica. Mesmo que Donald Glover faça um trabalho fantástico e charmoso como Lando, que Woody Harrelson surja completamente divertido e largadão como Beckett, ou que a própria Emilia Clarke traga seu carisma habitual sempre que está em tela, ninguém é capaz de desviar os holofotes de Ehrenreich. É um trabalho dificílimo, e que o ator parece resolver com tranquilidade. Confesso que, mesmo que as chances não estejam a favor dessa hipótese, gostaria de ver mais filmes com essa versão de Solo.

Com uma inesperada dose de surpresas que os fãs jamais poderiam imaginar, mesmo tratando-se de um prequel, Han Solo: Uma História Star Wars é uma divertida adição à cada vez mais expansiva franquia da Lucasfilm. Deixa os grandes riscos de lado para concentrar-se em uma aventura leve e descompromissada, carregada por um elenco fantástico e cenas de ação empolgantes o suficiente para nos entreter. Diante de todo o caos da produção, é um resultado muito além do esperado, e ainda deixa boas oportunidades para o futuro - ou passado - da saga.

Han Solo: Uma História Star Wars (Solo: A Star Wars Story, EUA - 2018)

Direção: Ron Howard

Roteiro: Lawrence Kasdan e Jonathan Kasdan, baseado nos personagens de George Lucas

Elenco: Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton, Joonas Suotamo, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge, Jon Favreau, Warwick Davis

Gênero: Aventura, Ficção Científica

Duração: 135 min

https://www.youtube.com/watch?v=jPEYpryMp2s

Leia mais sobre Star Wars

Crítica | Going Clear: Scientology and the Prison of Belief - Tenha Medo

Acredito que como foi para muitos aqui, o alvoroço sobre a Cientologia entrou no meu radar quando Tom Cruise saiu surtado em uma série de entrevistas e pulou no sofá de Oprah Winfrey enquanto declarava seu amor para Katie Holmes. Só então fui saber que era uma religião diferente, e apenas posteriormente entendi que era uma mera fachada para lucrar inventada por um homem insano na década de 50. Porém, foi com Going Clear: Scientology and the Prison of Belief que senti medo. Medo de ter uma das mais pavorosas instituições da Idade Contemporânea atuando livremente pelo mundo.

O documentário de Alex Gibney é uma adaptação do livro homônimo de Lawrence Wright, e é composto por uma série de entrevistados que já estiveram envolvidos, seja como seguidores quanto serviços de segurança, com a Igreja fundada por L. Ron Hubbard. A figura mais conhecida entre eles é a do diretor e roteirista Paul Haggis (vencedor do Oscar por Crash: No Limite).

É uma estrutura consagrada adotada por Gibney. Enquanto os entrevistados compartilham seus depoimentos para a câmera, uma série de montagens e dramatizações são exibidas para garantir uma experiência mais envolvente. É uma escolha certeira, o que torna Going Clear uma excelente introdução para aqueles desconhecidos com o tema. A primeira seção do longa faz um breve panorama sobre a vida de Hubbard, denunciando os claros problemas mentais do aspirante a escritor, que não deixa nenhuma dúvida em sua intenção de criar uma religião apenas para que lucre com a isenção de impostos fiscais.

Uma breve aulinha para vocês. Sabem como é o mito da Criação de acordo com a Cientologia? Bem, deixe-me preparar mentalmente. De acordo com a tese de Hubbard, há 75 milhões de anos atrás, um problema de superpopulação interplanetário faz com que o ditador galáctico Xenu abrace o genocídio ao capturar parte da população, congelá-la e então lançá-las nos vulcões do planeta Teegeeack (nome ancestral charmoso para o planeta que hoje conhecemos como Terra), provocando uma reação em cadeia que culmina em uma explosão nuclear. Isso cria os chamados “thetans”, pedaços de almas que se aglomeram e criam um corpo humano. Ah, fiquem calmos: o Lorde Xenu foi capturado e permanece até hoje trancafiado em algum canto obscuro da galáxia.

É isso o que a Cientologia prega, basicamente. As sessões de “terapia” que a Diegética I executa é o grande chamariz do público, já que Hubbard vendia seu método como algo terapêutico; a bombástica revelação de Xenu só vinha após um certo “nível” alcançado pelo seguidor. É fantástico acompanhar a reação dos entrevistados ao compartilhar seu primeiro contato com Xenu, Haggis notavelmente atesta que “deve ser uma espécie de teste, se você acreditar nisso você está fora”. Nesse aspecto, vale a pena revisitar O Mestre, onde Paul Thomas Anderson traça um paralelo muito similar com a carreira de Hubbard, especialmente durante o período em que apostou em viagens marinhas.

Parece cômico, mas Going Clear atinge um nível assustadoramente sombrio ao revelar as táticas de comportamento da Igreja. Com uma famosa sede em Los Angeles, os entrevistados compartilham histórias de humilhação, jogos sádicos e até um bizarro controle mental para impedir que os “fiéis” contrariem as normas da instituição. Um dos pontos altos da dramatização é justamente em uma dessas histórias, quando nos apresenta a uma sinistra dança de cadeiras ao som de “Bohemian Rapsody” do Queen. O testemunho de uma mãe, Sara Goldberg, que revela como sua filha optou por abandoná-la para seguir as práticas de Hubbard chega a ser devastador, ainda mais quando Sara mostra-se incapaz de segurar as lágrimas ao recordar de seu último encontro.

O poder que a Cientologia ganhou também é evidenciado com três figuras importantes: John Travolta, Tom Cruise e, principalmente, David Miscavige. Travolta foi o primeiro porta-voz da religião, uma figura famosa e popular de sua época que basicamente buscava construir uma boa imagem para a instituição. O que o documentário nos revela é que tudo indica para uma chantagem, já que a Cientologia tem a política de reunir todo tipo de informação possível sobre seus participantes. Com Travolta, não foi diferente, e é realmente muito coincidental que os rumores de sua relação homossexual tenham sido lançados ao público justamente quando pensava em deixar a religião. Cruise é o substituto natural de Travolta: um grande astro de Hollywood que torne-se uma imagem forte para uma nova geração. Gibney então explora a relação de Cruise com o sucessor de Hubbard, David Miscavige (mais sobre ele em alguns instantes), e como este – por falta de termo melhor – fora mimado pela instituição, que lhe presentou com aviões, casas e até mesmo uma nova namorada após seu divórcio com Nicole Kidman; que também teria ocorrido sob influência da Igreja, de acordo com o documentário..

Então, chegamos a David Miscavige. Acho que nem se Ian Fleming e Stephen King se juntassem poderiam criar um antagonista tão único como Miscavige. Desde criança um seguidor determinado e fã absoluto de Hubbard, Miscavige é atualmente o líder da Igreja da Cientologia. Não é apenas seu olhar profundo e sorriso maníaco que assusta, mas o tratamento realmente fascista que recebe dos seguidores durante as cerimônias gravadas no templo da Igreja (aliás, me pergunto como Gibney conseguiu acesso a tanto material privado), que incluem um faraônico altar e muito pirotecnia para que apenas um homem discurse para milhares. São suas ações que assustam, especialmente quando convence a congregação a declarar guerra contra a Receita Federal ou as denúncias de abuso psicológico e humilhação.

É ainda mais bizarro ver os stormtroopers de Miscavige, enviados em programas de televisão para defender a integridade da Igreja. Nesse quesito, Gibney acerta ao trazer material público para defender sua posição, já que – em certo ponto – vemos um grupo de ex-mulheres de ex-membros atacarem suas opiniões e ações, e não deixa de ser peculiar como o grupo se comporta de maneira idêntica, além de usarem as mesmas frases e/ou construções destas. E os “espiões” que perseguem e filmam casas dos “desertores” do grupo? Assustador.

Parte exposé, parte entretenimento de primeira, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief é um documentário arrebatador e que certamente vai incomodar muita gente. Definitivamente merece ser visto, antes que Miscavige resolva atacar a internet novamente.

Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (EUA, 2015)

Direção: Alex Gibney

Roteiro: Alex Gibney

Elenco: Paul Haggis, Mike Rinder, Jason Beghe, Sara Goldberg, Tony Ortega, David Miscavige, Tom Cruise, John Travolta, L. Ron Hubbard

Gênero: Documentário

Duração: 119 min

https://www.youtube.com/watch?v=ixgd38EZIR0

Crítica | Deadpool 2 - Uma História de Família

Ryan Reynolds deve sua carreira a Deadpool, e diria que o Mercenário Falastrão criado por Rob Liefeld também deve muito ao carismático ator canadense. Ainda que popular entre um nicho específico dos quadrinhos da Marvel, o personagem ganhou as mentes e corações do grande público com a aguardada adaptação cinematográfica de 2016, um dos projetos mais engavetados e adiados da Fox, e que foi rentável tanto para o estúdio, quanto para a criação de Liefeld e Reynolds - até mesmo para o gênero de super-heróis no cinema, que ganhou um exemplar diferenciado e com um humor metalinguístico inexistente em seus similares. Com investimento baixo e um lucro absurdo, obviamente a Fox deu sinal verde para a produção de uma continuação, nos levando a este Deadpool 2, uma sequência que acaba entregando o que os fãs esperam, mas que se perde em uma experiência desconjuntada.

Na trama, somos apresentados a um dos personagens mais icônicos do cânone de Deadpool nos quadrinhos: Cable (Josh Brolin), um ciborgue do futuro que viaja para o passado a fim de exterminar um mutante instável (Julian Dennison) que se tornaria uma ameaça letal em sua realidade. Batendo de frente com o alter ego de Wade Wilson, o mercenário se vê na missão de proteger o garoto, em uma promessa para sua amada Vanessa (Morena Baccarin), o que o leva a montar a super-equipe X-Force para deter o misterioso agressor cibernético.

Falando bem por cima, é por aí que os eventos do roteiro de Rhett Reese, Paul Wernick e do próprio Reynolds residem. É uma proposta estranhíssima e muito mais grandiloquente do que o antecessor, cuja simplicidade parece elegante se lembrando agora, e nesse quesito o filme se perde. O primeiro ato sofre com cenas picotadas, múltiplos acontecimentos e os "falsos começos", algo que também era sistêmico em Atômica, e imediatamente os olhares viram-se para o diretor David Leitch - mas chegaremos nesse ponto depois. O roteiro da trinca definitivamente acerta nas piadas, que estão mais recheadas de referências e citações do que nunca (prestem atenção nas hilárias participações especiais), tanto com outros filmes do gênero quanto com o sistema de produção Hollywoodiano, e quando vemos uma abertura de créditos a lá James Bond ao som de uma canção inédita de Céline Dion, o cinéfilo já esboça um sorriso por sacar a paródia a um estilo muito particular de blockbuster dos anos 90.

É difícil não rir com Deadpool 2, mas a experiência pode ser cansativa. A estrutura confusa e amarrotada rende um filme que é arrastado e inchado na maior parte do tempo, e com o foco jamais saindo da performance de Reynolds, alguns personagens e subtramas acabam se desenrolando sem força ou charme. Josh Brolin, mesmo que inspirado e badass como Cable (e diferente de sua encarnação dos quadrinhos, como o próprio Deadpool afirma), não tem o arco completo que seu personagem merece, mais servindo como um pseudo-antagonista com toques de Exterminador do Futuro, enquanto a Dominó de Zazie Beetz, ainda que bem caracterizada e carismática, não faz muito além de ser uma coadjuvante de luxo. O mesmo se diz dos demais membros da X-Force, que trazem nomes como Bill Skarsgard e Terry Crews, mas que são desperdiçados; em uma piada inspirada, devo admitir, mas é um desperdício quando paramos para pensar que Wade em momento algum se referiu a Skarsgard como palhaço ou comentou o terceiro emprego de Crews. Mas, novamente, é uma queixa subjetiva.

Toda a porção dedicada à missão de Cable e a visão mais "genérica" do longa sobre conceitos de viagem no tempo comportam o problema maior. Não dizendo que eu esperava algo super complexo e digno de Uma Breve História do Tempo a um filme assumidamente pastelão, mas o longa parece se achar mais sério do que deveria, e depende demais de algum tipo de investimento do espectador para que Cable seja levado a sério; seja como antagonista, ou como um personagem mais complexo. Tudo o que ocorre no clímax do filme também demonstra uma insegurança dos realizadores, ainda que, como tudo envolvendo a produção, renda algumas boas piadas - a melhor delas reservada para os créditos finais. Felizmente, até mesmo os roteiristas estão cientes da artificialidade e clichê de algumas das soluções, o que rende um paradoxo para o crítico aqui: é válido apontar um demérito que tem ciência de que é um demérito? Hm.

Na direção, David Leitch vai mostrando-se competente no comando de cenas de ação, mas não de muito além disso. A escala dos combates e perseguições automobilísticas impressiona, e o diretor é capaz de manter a veia cômica que o personagem exige, mas jamais é capaz de nos envolver em um nível emocional. É eficiente do ponto de vista técnico, sim (e os efeitos visuais trazem uma melhora considerável), mas não temos um envolvimento forte com os personagens, e não diria que é o tipo de ação que se sustenta por si só em níveis de espetáculo - nada perto do que vimos no primeiro capítulo de John Wick, ou no impressionante plano sequência de Atômica. O ritmo é algo pesado no filme, e aí vê-se a influência do diretor, que parece não saber balancear tantos personagens ou núcleos narrativos (novamente, ver como o primeiro ato se desenrola de forma bem desajeitada), além de constantemente apresentar uma mise en scène simplista até mesmo para o nível do estreante Tim Miller, do anterior; vide a cena em que Wade e Cable tem um diálogo importante, toda ditada através de um monótono jogo de plano e contra plano do rosto dos atores, enfraquecendo até mesmo o texto do trio de roteiristas.

No fim, Deadpool 2 entrega o tipo de piadas e referências metalinguísticas que o primeiro fez em 2016, apostando em uma escala maior, cenas de ação mais elaboradas e uma trama mais complexa. Pode ser o bastante para a maior parte do público, mas o excesso acaba prejudicando a experiência geral da aventura, ainda que não tire completamente a inevitável diversão.

Deadpool 2 (EUA, 2018)

Direção: David Leitch

Roteiro: Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds, baseado nos personagens da Marvel

Elenco: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Bill Skarsgard, Terry Crews, Rob Delaney, Julian Dennison, Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicic

Gênero: Comédia, Ação

Duração: 119 min

https://www.youtube.com/watch?v=fZWN2UBMK3Q

Leia mais sobre X-Men

Crítica | A Grande Aposta - Tragicomédia das finanças

A crise do mercado imobiliário americano de 2008 é sem dúvida um dos mais marcantes acontecimentos do século XXI, representando o maior golpe que a economia ianque sofreu desde a infame Depressão de 1929. É também um tema complexo e que reuniu muito a atenção de estudiosos, e ainda mais complexo para aqueles que não os grandes entendedores do assunto – como este que vos escreve. Felizmente, Adam McKay percebe a extrema dificuldade que é tratar com tantos jargões e termos do mercado econômico com seu A Grande Aposta, e utiliza justamente a leiguice comum a seu favor.

Inspirada em eventos reais, a trama nos apresenta aos anos anteriores à famosa Crise de 2008, utilizando de três personagens centrais que previram a quebra antes de seu acontecimento, encontrando aí uma oportunidade para lucro: Michael Burry (Christian Bale), um economista renomado, o vigarista Jared Vennet (Ryan Gosling) e o empresário Mark Baum (Steve Carell). Além disso, temos uma dupla de jovens investidores vividos por Finn Witrock e John Magaro que também entram no esquema com o auxílio do aposentado Ben Rickert (Brad Pitt).

Primeiramente, se você realmente não é um entendido forte no assunto economia, esse filme pode não ser muito divertido para você. O roteiro de McKay e Charles Randolph aposta pesado em termos, nomeações e praticamente todas as suas reviravoltas estão ligadas à eventos do mercado imobiliário; é muito fácil se perder na história. No entanto, é impossível não se envolver pela linguagem absolutamente inventiva e envolvente que o longa oferece. Ele tem ciência de que o espectador médio não está entendendo nada do que acontece, da mesma forma que Jordan Belfort interrompe sua explicação em O Lobo de Wall Street apenas para resumir que era um esquema ilegal. McKay leva esse exemplo ainda além aqui, na brilhante ideia de trazer pessoas famosas para explicar os conceitos mais complicados – um deboche, na verdade, como se a presença de figuras atraentes nos fizesse prestar atenção.

A narrativa também brinca bastante com a figura do narrador. O personagem de Ryan Gosling começa como um narrador em off, ao mesmo tempo em que quebra a quarta parede para interagir com o espectador. Mas, por exemplo, alguns personagens secundários literalmente roubam a câmera para fazer adendos, seja um estagiário chinês que revela suas verdadeiras credenciais ou apenas um simples “não falo sobre isso”. A montagem de Hank Corwin também é inteligente por oferecer uma colagem de eventos, notícias e elementos de cultura pop para simbolizar a passagem de tempo de cada período, em um verdadeiro turbilhão visual que funciona muitíssimo bem. A mixagem de som também acerta nesse quesito, como quando os milhares de cliques de mouse e batidas em teclados de computadores vão dominando a paisagem sonora, chegando ao ponto de alcançar uma musicalidade derivada da técnica de mickey mousing – a sincronização de música com imagem.

E é surpreendente como McKay, vindo de comédias como O Âncora e Quase Irmãos, revela-se habilidoso para criar um drama com certeiros toques cômicos. Sua câmera incessante adota uma estética documental, dando zoom e alternando fortemente seu foco para pequenos detalhes e nuances no rosto do elenco; em certo momento, vemos apenas a boca de Christian Bale falando ao telefone. A fotografia de Barry Ackroyd também revela um amadurecimento, optando por uma película de cores frias e um granulado forte, quase como se a produção fosse rodada nos anos 70.

Então chegamos ao elenco estelar. De cara, Christian Bale domina absolutamente cada minuto de cena, criando um Michael Burry excêntrico e quase autista, mas que indubitavelmente é um gênio. Mesmo com o corte de cabelo estranho e um olho de vidro chamativo, Bale cria uma figura palpável e crível, evidenciando suas habilidades sociais falhas ao trazê-lo de chinelo no escritório e ouvindo heavy metal altíssimo no trabalho. Steve Carell também surge excelente, já que faz um personagem claramente mais afetada por um trauma e que o esconde com excessos de raiva um tanto cômicos, mas que o ator controla para não transformar em seu Michael Scott de The Office.

A Grande Aposta é uma comédia de humor negro que consegue transmitir uma mensagem poderosa, seja como estudo de um evento cataclísmico ou como envolvente estudo de personagem.

A Grande Aposta (The Big Short, EUA – 2015)

Direção: Adam McKay

Roteiro: Adam McKay e Charles Randolph, baseado na obra de Michael Lewis

Elenco: Christian Bale, Steve Carrell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Melissa Leo, Finn Wittrock, John Magaro, Marisa Tomei, Rafe Spall, Hamish Linklater

Gênero: Comédia

Duração: 130 min

https://www.youtube.com/watch?v=c1LRnKrmXr0