Crítica | Boogie Nights: Prazer Sem Limites - Os Bastidores da Pornografia

Há uma tremenda beleza nos filmes sobre metalinguagem. Em fazer um filme sobre a arte de fazer filmes. Exemplos diversos de excelentes obras cravaram seus nomes como grandes películas dignas de Oscar e profundo estudo sobre seu conteúdo. Mas existe muito prestígio em retratar a arte, os bastidores de filmes de grandes mestres ou simplesmente contar as inusitadas situações que acontecem rotineiramente durante a produção de um filme.

Não era comum a indústria se arriscar em trazer histórias polêmicas ou indesejadas. Até ali, só tinham se arriscado em adaptar os bastidores do então considerado pior filme já feito com Ed Wood. Absolutamente ninguém pensava ou tinha a coragem necessária para fazer uma história sobre a ascensão e queda da indústria pornográfica no final dos anos 1970 e começo dos 1980. Isso, bom, até Paul Thomas Anderson mudar o jogo.

Boogie Nights é mais do que uma mera extravagancia de um cineasta disposto a tudo para afirmar seu valor em um cenário cinematográfico competitivo dos anos 1990. Paul Thomas Anderson conseguiu conferir uma obra que traz um retrato histórico muito significativo dessa indústria, além de tornar todos os seus principais personagens em figuras complexas bastante interessantes.

Luzes da Ribalta

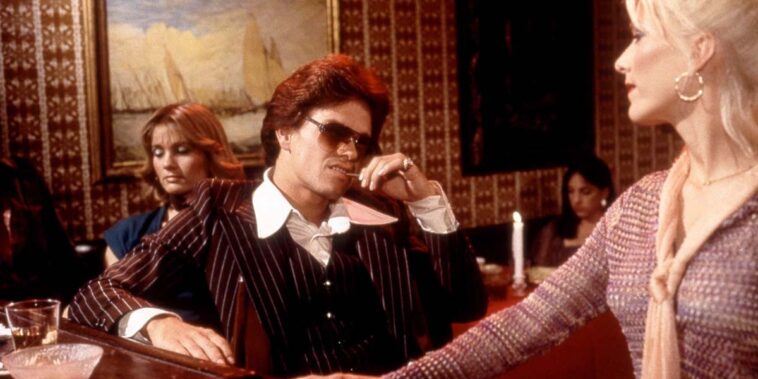

Paul Thomas Anderson estava em um momento iluminado quando decidiu escrever a história totalmente original de Boogie Nights. Nela, acompanhamos toda a jornada de Eddie Adams, um garçom qualquer, mas “abençoado” pelo tamanho absurdo de seu pinto. Por causa do dote, acaba chamando a atenção do prolífico e famosos diretor de filmes adultos, Jack Horner, que enxerga a oportunidade perfeita de fazer dinheiro com o talento do rapaz.

Com uma rápida escalada de sucesso, o adolescente bobalhão Eddie Adams se torna o maior ator pornográfico da indústria sob o pseudônimo Dirk Diggler. Porém, em um meio claramente desequilibrado, não demora nada para o jovem ator ver toda sua glória ir por água abaixo.

De certa forma, Boogie Nights é um filme bastante fácil, afinal fazer histórias sobre sexo e violência sempre nos captura a atenção rapidamente, ainda mais em um cenário tão curioso como o da indústria pornográfica antes da revolução do videotape. A pornografia sempre esteve presente na História do Homem desde que nossos ancestrais aprenderam a desenhar, porém é bastante pertinente que Paul Thomas Anderson tenha escolhido um período histórico tão seleto: trata-se de uma época de transformação.

Logo, inserir os personagens que também serão alterados nessa jornada na mesma época, é uma grande sacada para potencializar a história. Boogie Nights parece uma leve experimentação de Paul Thomas Anderson antes dele partir para a complexa narrativa de Magnólia. O diretor/roteirista também trabalha com uma vasta gama de personagens que recebem tratamento mais que satisfatório para a duração do filme. Além do protagonista, temos Jack, Amber, Rollergirl, Buck, Little Bill e Scotty com boa dedicação do roteirista para desenvolvê-los.

A vantagem de termos o diretor como roteirista de uma obra, é que toda a concepção da cena é realizada exatamente como havia imaginado. Por isso que a cena de abertura é tão importante feita com um excepcional plano sequência para apresentar todos os personagens que nós iremos acompanhar na narrativa. Desse modo, Anderson une esses indivíduos para formar uma grande família. Esse primeiro ato da obra, que dura até mais da metade do longa, serve para encantar o espectador nesse mundo escapista de falso glamour.

Não à toa que depois dessa grande sequencia de apresentação cheia de luxo e cor, PTA apresenta o outro lado da moeda, o grande motivador para os personagens agirem no resto desse ato.

Vemos todos chegarem à casa, finalmente encarando o mundo real. Com Eddie, descobrimos que ele é infernizado por sua mãe todos os dias em um nível de pressão absurdo para um adolescente de dezessete ano, por mais que ela deseje seu bem. Sem aguentar mais a dureza da realidade, Eddie foge para a casa de Jack. Por sua vez, o prestigiado diretor deseja fazer um filme “de verdade”, que seja relevante para os espectadores. Já Amber, a grandiosa atriz pornô, vive escapando da responsabilidade de cuidar do filho pequeno em uma jornada libidinosa regada a drogas.

Rollergirl, outra atriz pornô, desiste dos estudos para seguir uma carreira bastante arriscada. Buck, ator pornô, quer perseguir o sonho de ser empreendedor, apesar de seu ofício atual ser um grande empecilho. Little Bill tenta salvar seu casamento das constantes traições de sua mulher. E, por fim, Scotty, o operador de som, é homossexual e acaba se apaixonando por Eddie.

Com esse montante massivo de personagens, é compreensível que Paul Thomas Anderson tenha usado diversos clichês para gerar conflitos e motivações nesses personagens de destinos, por vezes, previsíveis. Mesmo que as jornadas individuais não impressionem tanto, o roteirista investe tanto nos diálogos inusitados para dar características e tonalidades tão distintas para os personagens que Boogie Nights se torna um excelente drama. Todos eles, por mais artificiais que sejam suas vidas, parecem reais, pessoas em constante estado de negação sobre a realidade que os cerca.

Evidentemente, a maioria desses personagens são caricaturais e exagerados para conseguir provocar a comédia dentro do filme. O primeiro ato apenas estabelece o sucesso, sem forçar conflitos desnecessários, afinal a ilusão tem que continuar em constante crescimento. Aqui, praticamente não há problemas na escrita, apenas a permanente falta de propósito do melhor amigo de Eddie, Reed Rothchild (interpretado vividamente por John C. Reilly). Até o final do longa, não há uma pífia razão do personagem existir, já que é apenas um alívio cômico que ocupa tempo demais em tela. Acaba funcionando como um mero sidekick de Eddie.

Escuridão Plena

Depois de brincar bastante com seus personagens em situações inteligentes e diálogos afiados, Paul Thomas Anderson puxa as rédeas da história para guiá-la em caminhos mais sombrios. Sutileza não é o forte do diretor em Boogie Nights, afinal o segundo ato começa justamente com um tiro na cabeça. Ele é bastante acelerado e baseado em contrastes puros, bastante fáceis, também apostando na eficiência de comportamentos clichês e bastante óbvios.

Nesse segundo segmento, chegamos aos anos 1980, totalmente opostos ao clima glitter e glamour da década passada. A indústria pornográfica se renova pelo videotape, democratizando a pornografia que antes era restrita apenas aos cinemas eróticos. Isso leva a uma mobilização indesejada de puristas, agora tendo que apostar em formatos mais decadentes de vídeos para superar a concorrência maciça.

Então temos elementos básicos como ciúmes, vício em drogas, impotência e, principalmente, as dificuldades reais da vida. A farsa da ilusão se encerra e todo o palácio de belas cartas desmorona. Anderson sabe que a quantidade de desgraças que insere é até mesmo exagerada, inserindo um segundo clímax bastante desnecessário em uma jogada vaidosa para causar a catarse no protagonista.

O desmembramento da família artificial que Eddie conseguiu ao entrar na indústria é visto com olhos punitivos do roteirista. Logo, é preciso que todos sofram para conseguirem encontrar o equilíbrio para reestruturar a família novamente, dessa vez de maneira mais contida e íntima. Felizmente, apesar de guiado com muita mão pesada, a história que PTA cria aqui é fascinante pelo contraste absurdo de suas partes: uma tão divertida e outra tão deprimente. Ao acompanharmos o melhor e o pior desses personagens, é difícil não sentir empatia por eles. É redondinho e feliz demais, mas todos merecem uma segunda chance. Paul Thomas Anderson é um redentor.

Condução de um Maestro

Paul Thomas Anderson tinha estreado muito bem com Jogada de Risco, porém, geralmente os olhos são mais atentos para o segundo projeto de diretores cheios de potencial. É nítido o quanto de esforço físico e psicológico que Anderson investiu em Boogie Nights. Só com a técnica cinematográfica mais difícil, o diretor apela com cinco planos sequência, sendo quatro deles extremamente complexos visitando diversos cômodos dos cenários para acompanhar a intrincada encenação para mostrar as ações dos personagens em diálogos completos.

É fenomenal, pois Anderson já apresenta um domínio inigualável com essa técnica, conseguindo variar os enquadramentos com muita naturalidade sem ficar restrito aos planos médios ou americanos que acompanham as andanças dos personagens. Um fio puxa o outro. Os planos sequência também tem uma função narrativa importantíssima em Boogie Nights que não trata o recurso como mera perfumaria.

PTA basicamente subverte a natureza realista da técnica ao colocar as passagens mais coloridas e fantásticas da obra como na boate, na casa de Jack e na virada do ano que termina para encerrar essa trilogia de sequências escapistas ao jogar todos os personagens para a realidade do choque da violência.

Tanto que no segundo ato, o mais sombrio, não há uma única vez que o diretor utilize a técnica. Os cortes secos predominam, mas com o uso mais inspirado da montagem para acelerar a narrativa definindo a decadência dos personagens. Por exemplo, em determinado momento, vemos Eddie esperando um colega chegar com a cocaína. Em uma cena, ele diz “bem na hora”. Na próxima, o discurso muda para “por que demorou tanto?”. É engenhoso e bem sacado para inferir como o vício do personagem anda descontrolado.

Até mesmo no trecho mais fraco do longa, o segundo clímax, há uma jogada bacana de encenação ao inserir um convidado disparando bombinhas na sala, já um foreshadowing de um vindouro tiroteio demarcando o fundo do poço. Porém, como essa sequência vem exatamente depois de uma cena poderosa envolvendo montagem paralela, ela certamente perde força pelo comportamento.

O que mais chama a atenção no trabalho do diretor é o quão ele consegue ser engenhoso com a câmera, isso tanto no lado alegre e sombrio do filme – a transformação fotográfica é de um contraste absurdo. Apesar da mudança de ares completa, Paul Thomas Anderson sempre se preocupa em manter essa riquíssima qualidade visual do longa. De fato, há muita mimese de Martin Scorsese em sua técnica. A influencia se torna até mesmo explicita quando usa uma máscara sob o ponto de vista de Scotty para enfatizar o foco em Eddie – assim como Scorsese usa em A Época da Inocência diversas vezes.

Aliás, essa questão tremenda que PTA faz de mostrar serviço acaba sendo excessiva algumas vezes. No começo, quando Jack procura Eddie para oferecer uma proposta, temos os personagens sentados em uma cafeteria. Em questão de pouco tempo, Anderson faz uma panorâmica removendo Jack do enquadramento e focando somente em Amber. No contra-plano, o mesmo acontece com Eddie, solitário no quadro. Um foreshadowing nada sutil para inferir que os dois terão uma forte ligação – essa, artificial e totalmente motivada por razões psicológicas desequilibradas.

Também existe um excesso completo de canções licenciadas na obra. Embora todas sejam muito boas e bem encaixadas, quase nunca há um bendito momento de silêncio em Boogie Nights. Diversas vezes o efeito histérico te tira do filme pelo exagero já que não há praticamente uma trilha original na obra.

Porém, PTA compensa muito bem com o conteúdo de metalinguagem do filme, se divertindo ao criar os filmes eróticos completamente toscos de Jack Horner. Já a primeira filmagem, o diretor se esforça consideravelmente para criar uma atmosfera incrível para a cena muito magnética. Há uma jogada pela montagem bastante esperta em tornar o ato da filmagem, nas entranhas da câmera, em algo tão sensual quanto a ação que ocorre em frente a ela. Aliás, é uma cena bastante cômica pelos reaction shots tão bem encaixados da equipe de filmagem.

Como a cena é tão marcante, Anderson sabe bem como aproveitar o efeito para criar o contraste da banalidade de encaixar o VHS em uma camcorder sem esforço ou delicadeza. São muitos artifícios inteligentes em Boogie Nights que fazem dessa segunda direção de Paul Thomas Anderson muito marcante, apesar dos tropeços cometidos por excesso de vaidade.

A Metalinguagem Indesejada

Nesse cenário muito generoso para a criatividade, Paul Thomas Anderson soube aproveitar bem essa oportunidade com sua história de ascensão e queda em Boogie Nights. Há muita paixão dedicada ao filme para torná-lo um divertido espetáculo visual, além de uma história muito interessante sobre relações disfuncionais humanas. Com um elenco muito sólido para personagens bem escritos, uma ótima história e um olhar muito cuidadoso para a realização final do filme, há um resultado arrebatador que merece muitos elogios.

Quem diria que nos cantos mais vulgares da história da filmografia em geral, teríamos a inspiração para uma das histórias mais divertidas do cinema americano.

Boogie Nights: Prazer Sem Limites (Boogie Nights, EUA – 1997)

Direção: Paul Thomas Anderson

Roteiro: Paul Thomas Anderson

Elenco: Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, Don Cheadle, Luiz Guzmán, Heather Gragam, John C. Reilly, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 155 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=pOk0fsMGyck

Crítica | O Lutador (1997) - Daniel Day-Lewis enfrenta o IRA

Uma hora a duplinha Jim Sheridan e Daniel Day-Lewis chegaria ao fim. Depois de dois sucessos com Meu Pé Esquerdo e Em Nome do Pai, a última colaboração entre os dois aconteceria em 1997 com o menos bem-sucedido dessa “trilogia”: O Lutador. Com quatro anos longe da direção, Sheridan retorna em um projeto que simplesmente parece uma continuação direta de Em Nome do Pai. Algo realmente bizarro por Sheridan escolher um tema muitíssimo parecido com o de seu filme anterior: as vidas destruídas pelo IRA – o Exército Republicano Irlandês.

Essa seria a primeira vez que Sheridan e Day-Lewis finalmente iam trabalhar em uma história original, mesmo que tenha como pano de fundo toda a situação caótica que se instalou na Irlanda do Norte, mais especificamente em Belfast, quando o IRA finalmente negociava termos de paz com a Inglaterra para cessar os bombardeios que infernizaram a vida de muita gente por mais de vinte anos.

Indecisão Irlandesa

Parece uma constante os filmes de Jim Sheridan sempre serem tão... confusos. O roteiro, como de praxe, é da autoria do diretor e de um co-roteirista, Terry George. Em O Lutador, acompanhamos a silenciosa história de Danny Flynn, um pugilista que foi preso por quatorze anos por ter acobertado uma operação de membros do IRA. Com a liberdade reconquistada, Danny tenta reaprender a viver como lutador enquanto lida com os fantasmas do passado, mesmo que isso lhe custe sua vida.

O principal problema de O Lutador é sua completa falta de foco. Sheridan não sabe se quer fazer um drama sobre esporte ou se focará no declínio das operações do IRA e de seus membros e suas eventuais rupturas por conta de abordagens opostas para lidar com o fim da causa. Além disso, há um enorme foco sobre fidelidade das esposas com os membros do IRA ainda presos.

O primeiro ato certamente é o mais difícil já que não dá a menor pista sobre quem Danny é ou era. Ele é um mistério completo e, logo, gera o nosso completo desinteresse. Ao longo do filme todo, ele só interage com dois personagens: o seu antigo treinador, que virou um mendigo, e sua ex-namorada, agora casada com um membro preso do IRA.

O roteiro aposta muito nas palavras não-ditas e na situação desconfortável que os personagens se encontram, na impossibilidade de continuar um amor verdadeiro e das obrigações para se adequar a sociedade novamente. Ou seja, há uma pretensão dramática enorme aqui, mas o filme encontra seus trilhos quando enfim decide tornar Danny um boxeador novamente.

Seu papel é muito mais interessante do que apenas a jornada pela vitória, mas como um símbolo do início da unificação do Reino Unido e da superação dos bombardeios do IRA. Nisso, Sheridan é competente em mostrar a rivalidade odiosa e absurda entre protestantes e católicos e do ódio que os irlandeses sentem de quem tenta se desprender do IRA. É um retrato social valioso e bastante pessoal de Sheridan, também um irlandês.

Acontece que, por mais válida que seja a captura desse momento histórico tenebroso, isso também não torna Danny um personagem mais complexo. Ele é apenas mais um Romeu, disposto a tudo para ficar com sua Julieta a ponto de sacrificar sua própria vida. Sua relação com Maggie, o interesse romântico, é extremamente fria sem evocar uma paixão sublime. O que salva, é claro, é a atuação de Daniel Day-Lewis com olhares meigos e perturbados para sua paixão interpretada nem mesmo com a metade da vivacidade por Emily Watson. Apesar do esforço de Day-Lewis, os dois simplesmente não conseguem transparecer essa energia sexual e romântica.

Aliás, Day-Lewis continua dedicado a viver personagens totalmente distintos, pois Danny certamente é o cara mais “normal” que ele viveu até agora. Sua atuação é menos enérgica e mais deprimida, apesar das explosões de vivacidade quando se põe a boxear e também durante os treinos. Os momentos mais intensos surgem no final da obra, quando Danny percebe que não precisa lutar apenas nas partidas, mas lutar para conquistar o direito de existir, de viver e de amar. Lewis dá um espetáculo e finalmente mostra ao que veio.

Comparado aos outros personagens, Lewis é basicamente o único que se preocupa em conferir mais camadas ao seu personagem e abandonar o clima soturno que acompanha os outros. Danny ri e se diverte um pouco, exibe mais emoções para se tornar real e não apenas um saco de pancadas deprimido e bêbado como os outros personagens repletos de sofrimento.

Aliás, a figura do treinador Ike também é bastante complicada. Sheridan tenta criar um enorme drama para o sujeito, mas nunca se preocupa em estabelecer o personagem antes. Apenas sabemos que ele desistiu de tudo quando Danny foi preso e das consequências do acontecimento. Centrando algumas reviravoltas no personagem, Sheridan mete os pés pelas mãos para indicar uma importância dramática e conexão com o público que ele nunca recebeu antes.

Também há uma sequência muito estranha encaixando uma crítica a high society inglesa em uma luta privada entre Danny e um nigeriano que se recusa a aceitar a derrota, apesar de estar totalmente quebrado e muito debilitado. O juiz se recusa a parar a partida para fazer com que o negro apanhe mais, além dos convidados torcerem por mais violência. É como se ele inferisse que todos ali fossem racistas. É algo tão fora do cerne do longa que levanta questões sobre a razão de estar inserido no filme.

A Terceira Vez é a Melhor

Quem já leu as análises de Meu Pé Esquerdo e Em Nome do Pai sabe muito bem sobre o que penso da direção de Jim Sheridan. Ele consegue se tornar um autor cinematográfico pelas constantes trapalhadas que existem em seus filmes.

Mesmo assim, Sheridan conseguiu muito prestígio e hoje é considerado diretor respeitado – uma verdadeira incógnita para mim. Porém, há de admitir que O Lutador é seu melhor trabalho como diretor até esse ponto. Ele amadurece a ponto de ser mais cuidadoso com a composição, para a usar mais elementos de cinematografia para tornar as imagens mais simbólicas e delicadas, além de compreender de fato o uso da paleta de cores.

O filme inteiro é banhado por uma luz azulada e suave, de tom fantasmagórico, indicando uma grande tristeza que permeia a vida daquelas pessoas, seja das cansadas pela guerra ou do ódio que consumiu a vida de muitos outros. Sheridan também se preocupa, como sempre, em mostrar bastante de Belfast e do estado de cerco que a cidade vive, tomada por soldados ingleses e com barreiras em todos os lugares. É uma vida dentro de uma prisão gigantesca.

Assim, o visual consegue complementar o texto com bastante competência. É particularmente uma surpresa que Sheridan consiga dominar as cenas de boxe, usando até mesmo planos bastante longos para imprimir o realismo necessário para a luta. O efeito não é romântico, mas adequado para gerar essa aura comprometida com a realidade que o diretor tanto luta para conseguir.

Os primeiros atos da obra se tornam as melhores amostras do que Sheridan pode oferecer. Ele finalmente passa a pensar em um nível de encenação mais comprometido com a movimentação da câmera até mesmo arriscando um plano-sequência interessante. Marcações, entradas e saídas de atores também passam a ser constantes nos planos. É um nível de comprometimento muito maior que revela o carinho que o diretor investiu nessa história.

O que Sheridan simplesmente não consegue dominar de jeito algum é a montagem do filme e passagens de transição. Não existem muitos establishing shots que acabam deixando o espectador perdido constantemente – no terceiro ato, isso se agrava. Da mesma forma, Sheridan não sabe como cortar de uma sequência para outra, simplesmente jogando novas cenas do modo mais cru possível ou interrompendo as anteriores sem oferecer uma breve conclusão para um conflito – isso é gritante no corte que tira a narrativa do ponto de vista de Danny quando ele descobre o que aconteceu ao ginásio.

O mesmo acontece durante uma cena decisiva para o personagem Ike. Sheridan tenta tirar alguma emoção do espectador, mas como a sequência da “ação” é abortada, não temos nem o ápice dramático do personagem, além do fato de Sheridan insistir em planos aéreos nos momentos menos necessários.

Essa obsessão pelos planos aéreos quase consegue arruinar o clímax do longa, além de causar um belo estranhamento ao vermos helicópteros tentando aterrissar e levantar voo sem o menor propósito. Outro enorme problema se trata de criar tensão através da montagem. Sheridan simplesmente não sabe como criar atrito o suficiente para conferir nervosismo e ansiedade para o espectador. Como os eventos acontecem de modo direto, não há como sentir medo pelo futuro de Danny e do risco de morte que ele corre.

Quando Sheridan tenta criar essa atmosfera, ele apela para o uso mais clichê possível: das confidencias de dois apaixonados sendo observada por um bisbilhoteiro. Aliás, quase tudo que envolve o personagem do filho de Maggie é bastante perdido e sem foco chegando ao ridículo quando ele age criminalmente, é descoberto e nunca repreendido. É cômico para não dizer trágico.

Luta pela Identidade

A última colaboração entre Sheridan e Lewis encerra a sua trilogia temática sobre a Irlanda do Norte. O Lutador, apesar de ainda apresentar diversos erros característicos do diretor, traz uma boa história sobre pertencimento e luta pelo direito de viver e amar. Com outra performance distinta de Day-Lewis e adequada ao papel, O Lutador pode não parecer o filme mais interessante para assistir devido ao tema muito nichado, mas, no fim das contas, se trata de uma boa experiência que, infelizmente, não consegue levar ao nocaute emocional que pretendia.

O Lutador (The Boxer, EUA, Irlanda – 1997)

Direção: Jim Sheridan

Roteiro: Jim Sheridan, Terry George

Elenco: Daniel Day-Lewis, Emily Watson, Daragh Donnelly, Gerard McSorley, Brian Cox, Ken Scott

Gênero: Drama, Esporte

Duração: 113 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=o55UrRbni50

Crítica | Uma Mulher é Uma Mulher - O Musical Reinventado por Godard

O cinema de Jean-Luc Godard é complicado. Não é fácil de gostar e muito fácil de odiar. Os motivos são inúmeros, mas muita gente se sente incomodada pela arrogância ou pedantismo cinematográfico de suas obras geralmente tão irritantes como fascinantes. Saindo de seu enorme sucesso revolucionário, Acossado, Godard já punha sua mente brilhante para cunhar um novo clássico da Nouvelle Vague, movimento que em 1961 já estava abalando as fundações do cinema convencional.

Seu segundo longa-metragem também marcaria a primeira vez que Godard iria escrever uma história original para sua obra. Já começando pelo mais difícil, o jovem cineasta busca trazer uma comédia romântica com Uma Mulher é Uma Mulher enquanto continua com seus experimentos insanos com recursos cinematográficos na busca de criar nova linguagem cinematográfica ou novos usos para o que já existia.

A Mulher de Vermelho

Godard foca sua comédia em Angela (Anna Karina, uma das musas do diretor), uma artista que trabalha em uma boate de strip-tease. Obcecada em ter um filho com seu namorado Alfred (Jean-Paul Belmondo), Angela tenta fazer de tudo para convencê-lo, apesar dele desgostar da ideia. Em meio a uma briga, Alfred a provoca, sugerindo que ela engravidasse do seu melhor amigo, Émile (Jean-Claude Brialy). O surpreendendo, Angela aceita a ideia para o terror de seu namorado.

Esse é o grosso narrativo de Uma Mulher é Uma Mulher. Godard dilui essa ideia ao longo de todo o filme, fazendo diversos desvios para encaixar seus experimentalismos na direção, afinal, aqui, a narrativa é o que menos importa. É bastante nítido que ele deseja parodiar os cômicos romances americanos formais de diretores como Billy Wilder, já que existem diversos clichês de figurino e atitudes condizentes com as obras consagradas do cinema americano.

Não obstante, Godard subverte tudo que a narrativa clássica pretende entregar: não desenvolve seus personagens e apresenta conflitos de modo desleixado em introduções e desfechos que se aproximam do incompreensível ao tornar caótica a relação de seus dois personagens principais. O mesmo se dá com diálogos, alguns bastante criativos, enquanto outros visam trazer reviravoltas absurdas nos pedidos de Angela para Émile.

O único momento que Godard assume um modo mais “clássico” para contar sua história é concentrado justamente no maior dos clichês de uma comédia romântica: o dilema da traição. O desfecho disso é bastante inteligente, conferindo mais personalidade para os personagens tão excêntricos que se aproximam do surreal. É um momento bastante feliz de subversão narrativa que evoca o espírito irreverente que o cineasta mantém em toda sua carreira, conferindo um toque ainda mais pessoal a Uma Mulher é Uma Mulher do que em Acossado, cujo roteiro é de Truffaut.

Para iludir o espectador sobre a enorme enrolação de diversas cenas redundantes, Godard se comporta como um histérico com a montagem e uso da trilha musical em seu filme. A abordagem do diretor agora é muito mais relaxada do que a vista em Acossado. A câmera continua tão móvel quanto, se valorizando, por vezes, de algumas panorâmicas intensas para construir uma tensão enorme pelo uso absurdo das objetivas grandes angulares que oferecem certa ilusão de maior espaço físico no quarto de Angela – Godard ainda vai além e introduz textos sobre as imagens para contextualizar o sentimento dos personagens.

Aliás, existe muita autoconsciência de que o projeto se trata apenas de mero experimentalismo cinematográfico. Inventor do jump cut, o diretor vai além e passa a usar a montagem criada com elipses ainda mais intensas, deslocando os personagens pelo espaço e pelo tempo, enquanto mantém o diálogo como se nada estivesse acontecendo. Basicamente, é como se o espectador testemunhasse essas pessoas descobrindo os poderes do rápido teleporte.

Há outras diversas brincadeiras envolvendo o cenário e alguns utensílios para reinventar a forma de comunicação com o espectador através puramente do visual. A maioria das piadas do filme se concentram nessa forma de comédia visual, além do surrealismo conferido pela montagem histérica. Mas o mais interessante em Uma Mulher é Uma Mulher, obviamente, se trata do uso da trilha musical.

Godard simplesmente faz o impossível e o possível com a música de Michel Legrand. A trilha é pensada para funcionar em sincronia plena com a encenação evocando uma atmosfera explícita de um filme musical fora dos padrões. Isso ocorre por conta de Godard sempre interromper as composições seja com diferentes planos, com jump cuts sonoros ou através da própria movimentação dos atores. O diretor também brinca intensamente com o Mickey mousing, usando músicas para acompanhar a encenação ou enfatizar algum gesto.

Tanto que muitas vezes temos o uso das composições como fortes ilustrações dos sentimentos e da alteração súbita de estados de espírito que os personagens demonstram a todo momento. No visual desleixado da obra, Godard consegue transmitir também um bom clichê ao usar tão intensamente o vermelho nos figurinos de Angela e nos objetos que cercam a mulher, evocando uma paixão intensa tanto para os personagens, quanto para o espectador.

Filme ou Experimento?

Godard está simplesmente histérico com Uma Mulher é Uma Mulher. O impulso de ego que recebeu com Acossado é sentido em todas as cenas dessa pretensa comédia na qual é difícil dar um riso ou simpatizar pelos personagens, já que tudo é tão exagerado e fora de tom. Porém, é preciso admitir que essa excentricidade do diretor é, de certo modo, benéfica. O cuidado extremo com o uso do som e da música, além da audaciosa montagem, conferem um charme único para Uma Mulher é Uma Mulher.

A invenção absurda de novas gramáticas cinematográficas e da completa falta de medo de Godard em tomar riscos e apresentar suas ideias absurdas em tela ainda é capaz de inspirar diversos artistas até hoje. Justamente por isso, mesmo que seja um filme tão repleto de cacofonias, qualquer cinéfilo tem a obrigação de conferir essa simpática e irritante comédia.

Uma Mulher é Uma Mulher (Une femme est une femme, França – 1961)

Direção: Jean-Luc Godard

Roteiro: Jean-Luc Godard

Elenco: Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Jean-Paul Belmondo

Gênero: Comédia, Romance

Duração: 85 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=RS95bLuEl9I

Crítica | Em Nome do Pai - Os abusos do Estado contra o cidadão comum

Tem vezes que o santo bate e tudo dá certo. Ou algo perto disso. No cinema, as chamadas “duplinhas” existem e são muito festejadas quando feitas direito tal como Scorsese-De Niro, Scorsese-DiCaprio, Hitchcock-Stewart, Nolan-Bale, entre outras. As mencionadas, evidentemente estão na seção “diretor e ator”.

O que poucos podem saber é que até mesmo Daniel Day-Lewis já teve seus dias de grandes parcerias antes da festejada com Paul Thomas Anderson. Jim Sheridan e Day-Lewis sempre vão compartilhar algo muito especial, afinal, o filme que tirou os dois do anonimato foi o mesmo: Meu Pé Esquerdo. Através de uma performance espetacular de Lewis ao encarnar o paralítico Christy Brown, o filme relativamente medíocre conseguiu se tornar um verdadeiro clássico do Cinema.

Com Sheridan já adquirindo certa experiência com seu filme de estreia e, depois, em 1990, com Terra da Discórdia, já era de se esperar uma melhora substancial nas suas habilidades: tanto na direção quanto no roteiro. Retomando a parceria com Day-Lewis, Sheridan embarcou em outro drama biográfico tão poderoso quanto a vida de Christy Brown: a prisão injusta de Gerry Conlon e a maior parte de sua família pela Justiça Britânica ao serem acusados de participarem dos infames bombardeiros do IRA – Exército Republicano Irlandês, no Reino Unido na década de 1970.

O grupo terrorista clamava por guerra usando táticas de guerrilha bombardeando diversos lugares ocupados por pessoas com poder no governo britânico para que apelassem às negociações e atendessem as demandas reintegralistas do IRA que desejava anexar a Irlanda do Norte à República da Irlanda.

A Problemática da Boa Escrita

Jim Sheridan, como de costume, não largaria a oportunidade de adaptar mais um roteiro. Mesmo com o co-roteirista Terry George ao seu lado, alguns vícios negativos do diretor/roteirista ainda assombram Em Nome do Pai. Concentrado em trazer a história de superação de Conlon através dos quinze anos que ficou na cadeira, Sheridan opta em contar a história desde a transição da adolescência para a idade adulta do protagonista.

Porém, antes mesmo de chegarmos a esse fato, Sheridan pensa que seu filme só será em 1993, quando a discussão sobre o caso ainda estava em pauta e, logo, temos o primeiro deslize do longa: a completa falta de estabelecimento sobre a situação do IRA e da Inglaterra no momento. O roteirista já apresenta uma narração over do próprio protagonista contando sua história, mas, ao mesmo tempo, sabemos que se trata de um flashback, pois uma personagem misteriosa é quem escuta as fitas. Logo, temos novamente uma narrativa não-linear que consegue ser pior estruturada que a vista em Meu Pé Esquerdo.

Passado esse estranhamento inicial, é possível compreender, enfim, o que Sheridan pretende fazer ao mostrar os anos jovens de Gerry Conlon. Nisso, muitas coisas são estabelecidas com muita competência – inclusive por parte da direção. Conhecemos a família honesta do personagem que vive em um bairro pobre e já totalmente sitiado pelos efeitos devastadores das batalhas entre o IRA e o exército britânico, tão pouco celebrado quanto o grupo terrorista.

Com uma vida de gatuno e malquisto em uma terra sem oportunidades, Gerry e seu amigo Paul partem para Londres para viver com alguns hippies. Ao começar a namorar uma das moradoras da residência comunitária, um dos colegas, ciumento e apaixonado, os denuncia para a polícia, acusando que são terroristas do IRA. Nisso, com o desespero do clamor da população por resultados contra os bombardeios, a polícia rapidamente captura os dois e quase toda a família Conlon os denunciando como os culpados pela explosão do pub Goldford. Após ser torturado, Gerry assina a confissão e acaba preso com seu pai Giuseppe por um período que se estenderia por quinze anos.

Todo esse trecho da vida libertina do Gerry como um vadio serve muitíssimo bem como a introdução de um amadurecimento forçado do protagonista, além de fazer valer o nome do filme ao pé da letra: Em Nome do Pai. Embora pareça gratuito, quase todo o segmento da cadeia é centrado no conflito entre pai e filho, ambos condenados injustamente.

É algo problemático e, ao mesmo tempo, eficaz. Não fosse o poder de Daniel Day-Lewis encarnando Gerry e também da ótima atuação de Pete Postlethwaite como Giuseppe, pai de Gerry, o roteiro de Sheridan seria facilmente avacalhado. Para as discussões que motivam diversas ações e parcerias que os personagens tomam, muito é feito através de exposição. Se não fosse por Day-Lewis e toda sua expressão de sofrimento ao revelar seu ressentimento com o pai, o motivo facilmente se tornaria risível. Felizmente, a dupla segura muito bem o filme e faz os diálogos parecerem de primeira classe – aliás, que trabalho impecável de sotaque que os dois apresentam.

O maior problema do texto de Sheridan é essa esquisitíssima escrita fragmentada que ele já apresentava no seu filme de estreia. Não há qualquer preparo para as reviravoltas, já que elas simplesmente ocorrem de súbito. Quase todas sofrem do mesmo problema que se agrava nas mais importantes: a chegada de um preso que pode mudar o destino do julgamento de ambos, do avanço da precarização do estado de saúde de Giuseppe e até mesmo da chegada de uma nova advogada para rever o caso.

Mesmo sendo rasteiro e não possuindo o menor traquejo para lidar com mais cuidado com alguns personagens, as mensagens do filme são poderosas e eficientes a ponto de tornar os personagens mais complexos. Vemos a necessidade de Gerry por uma figura paterna na cadeia mesmo que isso traga consequências pesadas, o crescimento do protagonista em distinguir o certo e o errado, finalmente criando a sua moral, além do relacionamento com outros presos. Infelizmente, Giuseppe acaba rapidamente de lado, mas pela presença forte de Postethwaite, acabamos presos ao personagem e muito sensibilizados com sua situação.

É algo forte o suficiente para que compreendamos enfim a evolução final de Gerry no terceiro ato, se tornando um homem disposto a retomar as esperanças e lutar por sua liberdade. Assim, o personagem se transforma e mantém a moral do filme bastante viva. É particularmente interessante o posicionamento tão anti-Estado que o longa afirma, colocando em cheque todo o sistema de justiça britânico e da corrupção ética e moral em níveis muito poderosos da sociedade. Afirma os perigos da expansão de poderes e da injustiça que destrói vidas. Infelizmente, prisões injustas acontecem muito mais vezes do que imaginamos e Sheridan é feliz em colocar essas críticas de modo explícito.

Claro, sendo uma mensagem totalmente contra o establishing político atual e da esfera de governos que só desejam mais poder, Sheridan é particularmente inteligente em criticar também o tão amaldiçoado imperialismo e suas diversas consequências. É como se ele fosse obrigado a chutar o alvo que todos chutam para que conseguisse emplacar a mensagem do filme – isso, por si, já é um fato perturbador.

É importante destacar que diversas divergências históricas dos fatos com o que realmente foi adaptado, mas nada que fuja absurdamente do que foi retratado.

Passos na Direção Certa

Em Nome do Pai é o terceiro filme dirigido por Jim Sheridan e há sim uma nítida evolução quando comparado ao seu primeiro longa. Finalmente o ar teatral antiquado se foi, não mais envelhecendo o filme do que o apropriado. Sheridan explora mais pontos de vista, tem uma decupagem muito mais dinâmica e interessante, além de flertar com tentativas autorais – mesmo que pouco memoráveis.

No começo do longa, ele tenta tornar a imagem e o personagem em um só, rebeldes perdidos no caos. Logo, a música é mais acelerada, jovial e intrusiva. A montagem é igualmente acelerada tentando conferir dinamismo a esse segmento inicial que pode ser sim desinteressante. Depois do ocorrido, Sheridan assume postura mais clássica, mesmo que aposte tão pouco no poder visual de suas composições para transmitir mensagens.

As figuras contrastantes entre pai e filho vem pelas representações visuais óbvias e já muito manjadas, além do trabalho estupendo dos atores que guiam o filme. É raro ver um ator tão comprometido com seus papéis como Day-Lewis e sua indicação ao Oscar aqui é tão merecida quanto as outras. O ator consegue trazer tantas faces a um personagem que poderia ser tão superficial que o torna vívido e complexo. É uma magia que se repete em cada uma das suas atuações: trazer personagens à vida real. Ao fim do filme, a transformação é tão plena que se torna quase inacreditável: Gerry parece uma pessoa completamente diferente. É surreal.

Já tinha mencionado outro detalhe da direção de Jim Sheridan no trecho do roteiro, mas como isso reflete no visual, vale a menção novamente. Sheridan simplesmente não sabe fazer elipses ou usar a linguagem cinematográfica para atenuar as passagens de tempo. Claramente perdido nisso, as cenas mudam e os personagens dizem em diálogo que se passaram cinco anos ou mais. É completamente preguiçoso além de tornar o longa todo fragmentado. Mesmo que passe longe de perder a coesão, há momentos bizarríssimos pelas escolhas do diretor na montagem. A mais clara delas é quando Gerry é transferido para outra prisão, fala uma frase e depois já o contemplamos retornando para a prisão original.

Isso se torna ainda pior quando, aparentemente, as duas linhas narrativas convergem: a do flashback narrado quanto a atual. É particularmente estranho que Sheridan opte em preservar essa ordem depois que a personagem de Emma Thompson é apresentada, já que é ela quem ouve as fitas de Gerry. Novamente, é confuso, mas nada impossível de compreender. Apenas é uma aresta muito feia dentro do filme.

Esses problemas de montagem e falta de momentum cinematográfico já assombravam Sheridan em seus trabalhos anteriores e aqui se torna simplesmente evidente que ele não consegue superar essas falhas mesmo depois de três filmes. Quando o clímax chega, o espectador só o reconhece quando os créditos sobem, pois Sheridan simplesmente não sabe preparar esse clima cinematográfico tão inerente ao ápice de uma narrativa, já que toda a linguagem é pasteurizada em seu ponto de vista esquisito.

Por isso, Em Nome do Pai não é visualmente memorável, mesmo tendo bons cenários, incluindo o da prisão e da corte. Em determinados momentos, felizmente, Sheridan consegue criar coisas maravilhosas como uma homenagem dos presos em uma noite silenciosa e aparentemente sem esperança, uma projeção de O Poderoso Chefão para os presos e, principalmente, na caminhada de Gerry como um homem livre ao sair pela porta da frente. São momentos poderosos que evidenciam sim certo talento do diretor.

Em Nome do Pai... E do Filho

Mesmo considerado também um clássico dos anos 1990, Em Nome do Pai é um filme com diversas falhas que provavelmente são escondidas diante de tamanho espetáculo que Daniel Day-Lewis e Pete Postethwaite nos oferecem em suas atuações dignas de lágrimas. É através da competência dos dois em se tornarem quase projeções reais em sua sala que temos uma mensagem tão forte e eficiente para esse filme que, embora não consiga competir nem de perto com os maiores clássicos do subgênero de dramas em penitenciárias que já deram a graça de existir, consegue nos impactar o suficiente para memorizar sua moral.

Em Nome do Pai (In the Name of the Father, EUA, Reino Unido, Irlanda – 1993)

Direção: Jim Sheridan

Roteiro: Jim Sheridan, Terry George, Gerry Conlon

Elenco: Daniel Day-Lewis, Pete Postethwaite, Emma Thompson, John Lynch, Corin Redgrave

Gênero: Drama biográfico

Duração: 133 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=04ZYTB2ZXVc

Crítica | O Pagamento Final - A Busca Intangível pelo Paraíso

Algumas parcerias provam que não há limite para o talento. Com Brian De Palma e Al Pacino, a parceria gerou dois resultados substanciais para o vasto catálogo de filmes gangster pós-Nova Hollywood. Com Pacino já atingindo extrema fama ao convergir em papeis inesquecíveis como em O Poderoso Chefão e Serpico, De Palma foi bastante esperto em apresentar o ator em um gangster de formato clássico como Scarface para depois reaproveitá-lo, já mais velho, em O Pagamento Final.

Talvez sua grande-obra prima, De Palma faz o cinema dos anos 1970 com O Pagamento Final, muito interessado em contar uma história extremamente pessoal a favor de diversas subversões do gênero. Isso, já nos anos 1990, quando a era do blockbuster já estava basicamente estabelecida, repleta de finais felizes e decisões comerciais. Sem abalar o mundo cinematográfico com um excelente trabalho desde em Os Intocáveis, De Palma pegou muita gente de surpresa com este que considero seu melhor trabalho até agora.

Aos Amigos, tudo

A razão disso é bastante evidente: não se trata de uma história original de De Palma, mas a adaptação do ótimo Dave Koepp de dois romances de Edwin Torres. Como disse, ao contrário dos filmes gangster tradicionais, Koepp e De Palma trazem a história perfeita do ex-criminoso que faz de tudo para enterrar seu passado e perseguir seus sonhos em um lugar distante, começando novamente do zero.

Condenado com 30 anos de pena, Carlito Brigante (Al Pacino), um importante traficante de cocaína, consegue uma revisão de seu caso, após cumprir cinco anos na prisão. Graças aos esforços de seu grande amigo advogado Kleinfeld (Sean Penn), Carlito consegue ganhar sua liberdade de volta, convicto que não retornará a sujar suas mãos no crime para realizar seu módico sonho de viver nas Bahamas. Entretanto, as ruas de Nova Iorque e seus habitantes noturnos farão de tudo para jogá-lo de volta ao crime.

Ou seja, basicamente, temos uma história de contramão no cinema do gênero – algo simplesmente não convencional. Koepp já inicia a narrativa com um grande cinismo para o espectador, entregando o final da obra de bandeja, além de já apresentar a narração over de Carlito que nos guiará durante todo o enorme flashback que é O Pagamento Final.

A adaptação de Koepp é simplesmente brilhante. Ela funciona em todos os níveis, pois, além de trazer uma história muito interessante, é repleta de personagens marcantes, bem cadenciados em seu desenvolvimento e muito marcantes. Obviamente, Carlito é um protagonista excepcional que nos convida, pouco a pouco, para descobrir mais de sua vida – menos a do crime. O que é, de fato, algo genial, já que toda a história é narrada sob o ponto de vista dele, nada mais natural do que esconder toda a sujeira feita nos seus anos como criminoso.

Carlito é ao mesmo tempo misterioso e apaixonante. Al Pacino entrega uma performance tão visceral que nos faz acreditar em sua busca verdadeira por um futuro melhor. Koepp é bastante inteligente em definir Carlito no limite da hipocrisia. De fato, o protagonista tenta ao máximo não entrar nos esquemas criminosos de seus antigos parceiros, porém usa a experiência criminal das ruas a seu favor sabendo quem irá lhe favorecer legalmente. Ou seja, aproveitar da situação de terceiros em situações de risco com o crime para trabalhar honestamente. É desse modo que temos a presença massiva do local de trabalho de Carlito, um bar chamado, não por acaso, Paradise.

Lá conhecemos novas figuras que acabam trazendo o crime para perto de Carlito, como se fosse uma enorme doença da qual ele nunca iria se curar. Esse foco estabelece alguns personagens que surpreendem positivamente no uso futuro que o roteirista planeja. Em especial, temos Benny, um traficante em início de carreira que simplesmente se trata de uma personificação do passado tenebroso de Carlito. Obviamente, o protagonista projeta todo seu ódio pelas perdas que o crime provoca diretamente no rapaz, desafiando a nova linha moral que ele impôs para si mesmo.

E olha que só estou comentando de apenas um núcleo. O roteiro de Koepp é magistral em trazer mais duas narrativas inteligentes, as interligando com primor a principal.

A mais perturbadora delas é a decadência ética que o advogado de Carlito passa, se tornando cada vez mais um viciado agressivo que quer entrar no mundo do crime, apesar de ser totalmente adequado à vida regrada de seu cotidiano. Como Carlito preza a lealdade acima de tudo, essa amizade se sustenta até o limite trazendo consequências drásticas para ambos em uma clássica tragédia de erros.

A terceira narrativa se trata, evidentemente, do interesse romântico tão obrigatório em narrativas clássicas. Como se trata de uma história sobre os reencontros com o passado, esse núcleo é o mais difícil para Carlito, pois se trata do grande amor de sua vida, Gail.

Koepp traz muita dor e ressentimento nesse núcleo de vidas frustradas que nunca atingiram o ápice de suas carreiras, optando por escolhas mais trágicas que rendem surpresas excelentes para o espectador.

O lance inicial é a apresentação muito romântica de Gail, com Carlito reunindo coragem para falar com ela enquanto a observa em uma aula de dança no terraço do prédio ao lado. Com tanta graciosidade e elegância, é esperado que Gail seja uma mulher de padrões normais o que é logo subvertido de tal modo que até o protagonista fica chocado. Simplesmente genial.

Felizmente, apesar de não ser imediato, Koepp não enrola excessivamente para evoluir a relação dos dois, puxando com mais força nossa empatia pelo sonho que Carlito nutre em se livrar de toda essa corrupção. Mesmo simplificada, Gail oferece o contraponto poderoso pelas decisões orgulhosas que Carlito acaba tomando de todos os modos, incluindo uma ajuda policial muito necessária (e também perfeitamente justificada). Esse é basicamente o único núcleo que Koepp se dá ao luxo de trabalhar com um único clichê para conferir ainda peso dramático para a conclusão da obra. E é uma escolha muito acertada já que o final do filme é tristíssimo.

Koepp simplesmente trouxe um dos seus melhores trabalhos aqui, apresentando uma crise social urbana amaldiçoada pelo crime organizado ou o corriqueiro, além de personagens consistentes que evoluem de modo orgânico, sem pular estágios necessários. Tudo isso é complementado com diálogos poderosos que se comportam naturalmente, além da inserção eficiente da narração over para conferir o toque neo noir repleto de charme.

O Ápice de um estilo

De Palma finalmente já havia começado a andar com as próprias pernas cunhando duas fantásticas obras com Scarface e Os Intocáveis naquela altura. Sua obsessão hitchcockiana havia cessado depois de terminar a trilogia temática com Um Tiro na Noite, Vestida para Matar e Dublê de Corpo. Apesar da direção de De Palma ser virtuosa com esses filmes-homenagem, replicando com perfeição a estética cinematográfica de Hitchcock, nada se compara com as fabulosas que ele traz em O Pagamento Final.

É simplesmente Brian De Palma por Brian De Palma. Já na abertura dos créditos iniciais, o diretor fornece um pequeno espetáculo ao passear com a câmera pelos ângulos mais inusitados em um plano bastante longo. O uso do preto e branco, já inferindo a inspiração noir gangster oferece o contraste absoluto quando Carlito observa uma propagando turística sobre o “Paraíso”, único elemento com cor na cena, iniciando o flashback.

Depois, há um festival de cenas marcantes inteligentíssimas ao longo do filme inteiro. A primeira delas não demora nada a chegar, exibindo um amadurecimento notável na direção de De Palma. Preparando um excelente clima, ele nos traz uma cena de tiroteio bastante esperta, mesmo que já consiga antecipar o forte sentimento de que as coisas darão errado.

Aliás, essa preparação que antecipa o sentimento pessimista e premonitório de Carlito é simplesmente uma extensão da experiência que o personagem adquiriu na sua vida criminosa, já se antecipando para agir e salvar sua pele. Apesar de mostrar o protagonista como alguém inteligente, De Palma consegue sempre alterar essa atmosfera premonitória apresentando versões distintas em triunfo, arrependimento e medo. Ou seja, mesmo preparado para o pior, Carlito terá que ultrapassar desafios que colocam sua vida no mais absoluto risco – e Al Pacino oferece uma dimensão de expressões amedrontadas em todas elas, reconhecendo que o sonho fica cada vez mais distante quando se mete em confusões do tipo sem querer.

Nesse primeiro tiroteio, portanto, além da construção do clima, De Palma é adequadíssimo com sua encenação inteligente aproveitando as principais características autorais que o consagram: o uso perfeito de reflexos em superfícies espelhadas. O reflexo aqui marca justamente o ponto da virada, obrigando Carlito a agir e assassinar uns traficantes de meia tigela que matam seu ingênuo sobrinho, deslumbrado pelo lucro que o crime fornece, em frente aos seus olhos.

Essa é uma das abordagens mais violentas de De Palma com a ação – próxima a Scarface, removendo todo o glamour dos tiroteios caóticos que captura aqui. Tudo é absolutamente muito humano e, portanto, cheio de erros e trapalhadas.

Sobre a extensão da câmera como uma projeção do ponto de vista de Carlito, temos, inclusive, cenas que De Palma simplesmente adota uma visão subjetiva. Isso já ocorre quando conhecemos a boate Paradise em um excelente plano bastante longo na qual o diretor faz a câmera flutuar pelo cenário a fim de exibir um local semelhante a um refúgio de prazeres: limpo, isolado e onírico. Não à toa que todo o design de produção do lugar se assemelha a estrutura de um navio – principalmente o escritório de Carlito.

Em outra jogada genial, De Palma realiza um jogo de plano/contraplano com Carlito e uma das dançarinas do lugar. O fato da atraente mulher estar em completo escanteio no enquadramento enquanto olha atentamente para câmera, praticamente quebrando a quarta parede, é logo justificado na profundidade de campo, onde vemos uma bela moça loira dançando e atraindo a atenção de Carlito – há até mesmo um zoom in para repararmos no detalhe.

Tudo isso serve como uma evocação de memória para Carlito, como um flashback onírico sem nunca efetivamente o ser, para compreendermos a forte paixão que o personagem sente por Gail, a personagem que é muito parecida com a dançarina observada. Não é preciso ser nenhum gênio para entender o que De Palma pretende ao arquitetar essa pseudo apresentação de Gail, já que em questão de pouco tempo conhecemos efetivamente a personagem.

De Palma realiza um jogo parecidíssimo de voyeurismo no qual Carlito novamente se encaixa na posição de observador secreto. Em uma cena belíssima, vemos o maior medo que o duro personagem sente em se aproximar novamente do amor de sua vida. Em um cenário chuvoso, Carlito fica no terraço de um prédio vizinho a observando dançar balé com diversas outras mulheres em uma aula. A elegância daquele cenário e do refinamento musical clássico nunca são experimentados de fato por Carlito, pois De Palma nos diz através de imagens que ele não pertence ao luxo, mas sim na sarjeta. Que todo o glamour da boate não passa apenas de uma ilusão.

Porém, apesar da mensagem ser eficiente nessa fina apresentação de Gail, De Palma consegue ser ainda mais genial ao apostar tudo no contraste absoluto daquela situação no segundo encontro de Carlito com a moça. Novamente a câmera adota o ponto de vista subjetivo em outro plano bastante longo que passeia pela boate tão artificial e isolada quanto a Paradise. Em pouco tempo, Carlito descobre uma verdade indesejada que nivela Gail a um nível pouco melhor que o seu.

Todo esse pequeno ensaio sobre a aproximação da câmera com a visão subjetiva na verdade se trata de uma profunda característica dos trabalhos de De Palma. Ele praticamente quer e força que a câmera se comporte com a naturalidade do olho humano e dos movimentos do corpo. É justamente por isso que temos o realismo tão cuidadoso e apurado em seus trabalhos, transformando seus filmes em seletos fragmentos da nossa realidade.

É por isso que De Palma também gosta tanto de trabalhar ferrenhamente com a profundidade de campo. Tudo se movimenta e é vivo, nunca transparecendo qualquer intenção de ser artificial, de ser um cinema rasteiro e falso. Basta repara a importância do que acontece no fundo da ação, vemos a tentativa de dois assassinatos, das danças das mulheres que chamam a atenção de Carlito e, por fim, toda o brilhante trabalho que De Palma constrói na perseguição final do filme, estabelecendo a geografia dos espaços como um verdadeiro mestre, mostrando de modos inteligentes o espaço entre perseguidor e perseguido, além de um tiroteio final poderoso.

Apesar da profundidade de campo estar muito relacionada à perdição de Carlito e do crime, De Palma também elabora usos mais românticos. No caso, em tom quase paródico a uma cena inesquecível de O Iluminado, De Palma retoma o lance voyeur do protagonista quando visita Gail em sua casa. Ela seduz e provoca o protagonista, não permitindo a entrada em sua casa, mas o provoca pela fresta da porta. Nesse raio limitado de visão, De Palma expande a tensão sexual ao usar, como de praxe, um espelho, exibindo Gail se despindo para Carlito, o provocando, fazendo com que seus instintos animais floresçam.

Perdição dos Redimidos

O Pagamento Final é um clássico indiscutível. São diversas cenas memoráveis para potencializar uma história fortíssima e trágica, que pega nossas emoções e as pisoteia em um jogo de ilusões arquitetadas mesmo depois de mostrar, primeiramente, o choque da violência inescapável.

Em suma, De Palma está um monstro nesse filme. É muito provável que seja sua obra-prima máxima na qual ele consegue explorar todas as técnicas que o consagraram como um fantástico mestre do cinema, provando, de uma vez por todas, que, com algumas parcerias, não há limite para o talento.

O Pagamento Final (Carlito's Way - EUA, 1993)

Direção: Brian De Palma

Roteiro: David Koepp (baseado no romance de Edwin Torres)

Elenco: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, Ingrid Rogers, John Leguizamo, Luis Guzmán, James Rebhorn, Joseph Siravo, Viggo Mortensen

Gênero: Drama

Duração: 144 min.

Crítica | Dublê de Corpo - A Homenagem Bizarra

Analisar o cinema de Brian De Palma é uma tarefa difícil e bastante imprevisível. A cada novo filme, não é possível saber o que o diretor terá a audácia de apresentar. Com Dublê de Corpo, é quase impossível compreender se De Palma quer construir uma enorme paródia ou um suspense sério como havia feito em Um Tiro na Noite e Vestida Para Matar, ambos filmes que visavam homenagear a cinematografia de Alfred Hitchcock.

Aqui se trata de um clássico trágico caso de opiniões polarizadas. Há sim quem embarca na galhofa que De Palma busca trazer com esse novo thriller e há quem ache um completo desperdício de tempo. Apesar de reconhecer os bons momentos na direção, infelizmente estou do lado que simplesmente não vê muitas qualidades em Dublê de Corpo.

Homenagem além do aceitável

Mesmo que De Palma tenha flertado bastante com as narrativas trazidas por Hitchcock em filmes anteriores, nunca tinha simplesmente transposto uma história inteira para conceber uma “nova”. No caso de Dublê de Corpo, o roteirista e diretor simplesmente busca convergir Janela Indiscreta com Um Corpo que Cai em uma história espetacularmente insossa.

Novamente brincando com a metalinguagem, De Palma nos apresenta a história do ator de filmes B, Jake Scully (Craig Wasson péssimo em todas as cenas). Após perder seu emprego em um filme mequetrefe por conta de um ataque de claustrofobia, o dia de Jake só piora quando descobre a traição de sua namorada. Sem emprego, mulher e casa, o ator decide fazer algumas aulas para melhorar seu desempenho no ofício. Em uma dessas aulas, conhece o simpático Sam Bouchard (Gregg Henry) que, por acaso, tem a casa perfeita para acomodar Jake por um tempo.

Além de poder ficar em um casarão luxuoso, Jake pode observar todos os dias, na mesma hora, a vizinha que mora na rua de baixo, Gloria (Deborah Shelton) que, inexplicavelmente, sempre faz um intenso streap tease antes de dormir. O que era apenas um passatempo, rapidamente se torna uma obsessão que leva Jake a caminhos cada vez mais obscuros.

Depois de ter visto os outros dois trabalhos inspirados na filmografia de Hitchcock com a criação de uma história original trazida por De Palma, ficou bastante claro que o forte do autor certamente não é nos seus roteiros. Porém, nada consegue chegar perto do nível rasteiro da narrativa de Dublê de Corpo. Como disse, é bastante difícil sacar se tudo é uma paródia estúpida ou uma história que se leva a sério.

Para a narrativa iniciar de fato, há uma demora absurda que ultrapassa a metade do filme. Como o protagonista é insosso, é difícil despertar qualquer interesse por sua jornada lentíssima. De Palma tenta criar um personagem blasé com apenas a claustrofobia como principal característica, além da facilidade de ser influenciado por terceiros – assim como James Stewart nos filmes de Hitchcock. O grande problema é que Craig Wasson não é James Stewart ao manter o semblante bocó em toda a fita – isso quando não recorre ao overacting.

Por conta dessa notável demora na qual pouco acontece, De Palma cria um jogo de perseguição contra Gloria, inserindo Jake no meio disso tudo. Quem já viu Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai basicamente vai sacar a narrativa inteira com pouco ou nenhum esforço – ela, por si, já é bastante previsível. Até que uma determinada personagem morra, o filme não inicia de fato. Quando as coisas finalmente engrenam temos o conflito clássico sobre o homem inocente incriminado que De Palma tanto preza, além de abordar situações criativas para mimetizar a narrativa de Um Corpo que Cai, inserindo o protagonista diretamente na indústria dos filmes pornôs.

Esse lado mais interessante da obra chega tão atrasado que De Palma nem consegue ter tempo para desenvolver o arco com mais propriedade. Ao menos temos a apresentação de Holly Body (Melania Griffith) que traz mais vigor a trama, apesar de rapidamente se tornar uma personagem repetitiva no conflito que possui com Jake – este, absolutamente cheio de falhas internas de lógica, além de apelas diversas vezes para conveniências narrativas absurdas.

No fim, De Palma conta uma história pouco interessante, apesar da reviravolta final da armação fazer bastante sentido. O final é risível mesmo contando com uma bela catarse conferindo o caráter cíclico que ele se esforça em criar nos seus roteiros originais. Não existe a menor preocupação também em oferecer uma conclusão mais esforçada sobre as consequências do assassinato. E, como de costume, De Palma continua trazendo forças policiais completamente imbecis, além diálogos medíocres.

Exaustão de uma Estética

Brian De Palma consegue mimetizar Hitchcock tão bem que foi acusado de plagiador. O ápice da técnica estética foi visto Vestida Para Matar, mas era esperado que o diretor trouxesse seu melhor com Dublê de Corpo – tanto que um projeto está ligado intrinsicamente ao outro. Mas isso simplesmente não acontece.

Ainda há sim muita fluidez nos cortes e movimentos de câmera barrocos de De Palma conseguindo evocar o melhor de Hitchcock – repare como o plano-sequência na casa de Jake, enquanto procura pela namorada, evoca o clima de Os Pássaros quando Tippi Hedren descobre a morte de um simpático caseiro, mas um cansaço pleno é sentido em grande porção da fita chegando até a impedir a criação de sequências elaboradas como a do museu em Vestida Para Matar ou do acidente em Um Tiro na Noite.

Obviamente que tudo envolvendo a assimilação da linguagem voyeur com câmera subjetiva é feita com precisão absoluta conferindo um ar renovado para a direção magistral de Hitchcock em Janela Indiscreta, mas muito da tensão e interesse pela vida dos outros nunca se faz presente no clima dessas cenas em especial. Quando descobrimos a existência do segundo stalker, um índio mal-encarado, o mesmo mistério é assassinado pela notória maquiagem que o ator carrega no resto, tornando esse antagonista um ser bizarro e nada assustador como a loira psicótica de Vestida Para Matar.

Apesar disso, De Palma consegue entregar uma ótima sequência de perseguição que passa por diversos cenários até finalizar em um túnel que provoca o ataque claustrofóbico em Jake. O diretor traz um belo domínio na câmera para conseguir estabelecer elementos orgânicos durante essa peculiar perseguição enquanto focada no shopping e também na praia – a encenação envolvendo a movimentação dos atores e um enorme enquadramento capturando um prédio é simplesmente apaixonante.

Elevando tanto a qualidade da direção, não demora muito para De Palma decepcionar com a sequência do assassinato que, apesar de apresentar boas ideias como a arma escolhida e um jogo de suspense razoável, há uma galhofa tão intensa aqui que praticamente te remove da experiência do filme. São sucessões de tropeços ou falhas inusitadas para estender a sequência, além de apresentar uma burrice notável tanto da vítima, do assassino e do próprio Jake.

É aqui que ele apresenta também um cachorro psicótico que vira o terror do protagonista. Esse elemento é importantíssimo para o clímax, trazendo novamente a atmosfera da bizarrice e da galhofa em um dos momentos mais intensos da obra – o cachorro, preso no carro, simplesmente consegue quebrar o vidro traseiro sem o menor esforço para auxiliar seu dono no embate final. Absolutamente ridículo.

O que de fato De Palma faz de espetacular é a inserção inteligente de uma sequência que se trata praticamente de um videoclipe de Relax, exercitando novamente a metalinguagem da obra, além de usar seus icônicos reflexos reveladores para criar a encenação mais inteligente da obra. Estranhamente, não temos os clássicos Split screens característicos do diretor. Felizmente, temos Pino Donaggio na trilha musical mais uma vez, transitando em temas cinicamente românticos para outros extremamente invasivos em cenas importantes como a do assassinato.

Dublê de Clássicos

Mesmo desgostando de quase todos elementos de Dublê de Corpo, tenho a obrigação de recomendar para qualquer curioso por um motivo simples: é impossível sacar qual é a intenção do De Palma aqui. Pode ser que eu tenha levado uma galhofa proposital totalmente à sério, julgando que o diretor nunca faria uma paródia, além dele mesmo declarar que se trata sim de um “bom suspense”.

Justamente por isso, pode ser que ele surpreenda positivamente o leitor decidido a dar uma chance ao filme, apesar dele estar muito longe de ser a melhor homenagem e mimese que De Palma já tenha ousado fazer sobre o verdadeiro mestre do suspense: Alfred Hitchcock. Talvez o melhor para De Palma seja mesmo trazer vida a histórias de outras pessoas, pois as que ele cria são apenas dublês de clássicos.

Dublê de Corpo (Body Double, EUA – 1984)

Direção: Brian De Palma

Roteiro: Brian De Palma, Robert J. Avrech

Elenco: Craig Wasson, Gregg Henry, Melanie Griffith, Deborah Sheldon, Guy Boyd, Dennis Franz

Gênero: Suspense, Thriller

Duração: 114 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=CJ8f_8ZvkPs

Crítica | Meu Pé Esquerdo - Daniel Day-Lewis é apresentado para o mundo

Em algum ponto da sua vida cinéfila alguém comentou sobre Daniel Day-Lewis, provavelmente o maior ator vivo de cinema que a Sétima Arte já recebeu em sua História. Famoso por sua dedicação fervorosa e esgotante para todos os papéis que aceita encarnar, Lewis é tratado como uma lenda viva. Aguardamos por seus filmes para ver um espetáculo de interpretação que poucos conseguem oferecer.

O primeiro papel que acabou lhe rendendo o Oscar e, também, o apresentando para o mundo e Hollywood veio de uma pequena produção irlandesa: Meu Pé Esquerdo. Retratando a difícil vida do artista plástico Christy Brown, portador de severa paralisia cerebral, Lewis conseguiu cravar o filme na História do Cinema. Porém, desde 1989, a arte evoluiu bastante e, dependendo da visão de determinado diretor, o tempo pode ser bastante cruel com o trato cinematográfico da obra. Será que Meu Pé Esquerdo é um filme completo ou apenas lembrado pela incrível atuação de Day-Lewis?

Estrutura desestruturada

O longa é baseado na própria obra autobiográfica de Christy Brown, contando os detalhes da sua vida e todos os desafios que teve de superar para conseguir sair do anonimato e livrar sua família da miséria. O responsável pela adaptação do texto foi Jim Sheridan, também diretor da obra – na verdade, este é seu primeiro filme.

Escolhendo uma abordagem que deveria ser facilitadora do processo narrativo, Sheridan nos apresenta a Christy momentos antes dele receber um prêmio que simboliza todas as suas conquistas como pintor e escritor. Enquanto espera para sua grande entrada, Christy conversa com uma nova cuidadora que se dispõe a ler seu livro enquanto passa o tempo com o debilitado artista.

Nisso, somos apresentados a uma estrutura não linear, recheada de flashbacks, para contar a vida de Christy Brown desde seu nascimento. E já aqui fica claro os enormes problemas que o longa sofre. Sheridan, ao fragmentar a narrativa, prefere abordar tópicos clássicos da vida comum de todos nós como: bullying, contato com a fé, desilusões amorosas e relações familiares.

Tendo que incrementar o básico aliado à característica principal sobre a superação da deficiência torna o longa, de alguma forma, bastante desleixado com os assuntos tratados. Não nos aprofundamos na relação de Christy com seus muitos irmãos e tampouco com seu pai, uma figura misteriosa que não sabemos muito se há o mérito de empatia ou desprezo, já que o personagem é bipolar.

São diversas situações que são estabelecidas e encerradas sem qualquer cerimônia ou qualquer sentido de conclusão. Isso acontece muitas e muitas vezes no longa, tratando o íntimo de Christy como se fosse algo descartável. Sheridan basicamente falha em notar a alma do filme que, por vezes, se faz notada de modo absoluto.

Há lampejos de genialidade no texto que tornam Christy e sua família mais complexos e com mais personalidade do que apenas às que o roteirista tenta manufaturar. Basicamente, são três segmentos. Um deles é focado quando o menino consegue salvar a mãe, mesmo com os movimentos tão limitados de seu corpo e depois não receber nenhum crédito e ser tratado como imbecil pelos vizinhos. O segundo, também na infância, mostra a primeira palavra que Christy escreve com um giz no piso da sua casa, com o auxílio do único membro que ele tem pleno controle: o pé esquerdo.

O momento final que apresenta de modo cru e potente o drama do longa também traz a melhor cena de Day-Lewis no papel. Em um jantar entre convidados importantes, Christy revela seus sentimentos para a médica que passa a tratar dele. Com uma inesperada rejeição, o protagonista tem um triste acesso de fúria, tentando mostrar aos outros que é alguém normal, uma mente brilhante presa em um corpo quebrado e, por isso, fadado a uma convivência depressiva da solidão.

Em momentos de puro amargor em contraste com outros tão doces que trazem o melhor da força e amor de sua mãe em sucessivas batalhas diárias, o filme se perde bastante ao apresentar conflitos sem resolução ou na morte abrupta de alguns personagens.

O que mais falta ao roteiro de Me Pé Esquerdo é coesão narrativa. Na pressa de contar uma história incrível, atingiram apenas uma visão resumida, próxima do superficial e sem foco da vida de Christy Brown.

A Arte que Move Montanhas

Não é exagero quando falam que Daniel Day-Lewis é um monstro da atuação. O ator simplesmente consegue carregar Meu Pé Esquerdo nas costas. É fácil notar o tremendo esforço físico que Lewis passou para encarnar Christy Brown e todas as tremedeiras e posições desconfortáveis que ele ficava por conta da paralisia.

Não somente pelo retesamento dos músculos tão atrofiados e inquietos, mas também pelas expressões faciais bastante tortas e da fala débil muito embolada. Aliás, o desenvolvimento da fala ao longo das cenas é algo fantástico de ser visto. Lewis encarna diversos estágios da vida de Christy, incluindo a adolescência na qual ele ainda não conseguia falar de modo que todos conseguissem compreendê-lo. É espetacular. Lewis realmente colocou esse filme no mapa por conta de sua atuação que desperta a curiosidade de muitos espectadores.

Porém, não há somente mérito dele no longa. Supreendentemente temos um elenco muito afiado, com destaques para Brenda Fricker e Hugu O’Connor que interpretam a mãe e Christy Brown enquanto criança, respectivamente. Aliás, O’Connor certamente merece mais crédito que recebe, pois toda a atuação entre ele e Lewis é muito consistente. Os dois tornaram esse Christy Brown em uma pessoa real e repleta de emoções.

Na direção, temos também Jim Sheridan, enfrentando o primeiro trabalho como diretor que teria na vida. E, apesar de uma indicação surreal ao Oscar como Melhor Diretor, Jim Sheridan não é nenhum visionário. Talvez em 1989, se comportando no trata estético 8 ou 80 da década, Meu Pé Esquerdo fosse um primor técnico. Mas hoje, passa muito longe disso.

Assim como pessoas, filmes envelhecem, já que a linguagem visual e a identidade estética estão em constante mudanças ao decorrer das décadas. Alguns longas conseguem ser tão apurados que resistem ao tempo, se mantendo impecavelmente obras-primas como é o caso de dramas como Um Estranho no Ninho ou ...E o Vento Levou. No caso desse daqui, o tempo não foi nada gentil: Meu Pé Esquerdo é uma peça mais velha do que aparenta ser.

Como de praxe em trabalhos de diretores que não apostam muito em seu próprio cacife em projetos de estreia, Sheridan deixa o visual em escanteio, temendo fazer besteira. Isso não se diz apenas nos pobres cenários e da direção de arte totalmente desinteressante, mas também no trato da decupagem do longa que mais parece uma telenovela britânica de pouca qualidade.

Majoritariamente presa em closes e planos próximos, Sheridan nunca deixa o filme respirar direito com planos mais abrangentes. Fixando a câmera em um ponto do cenário, respeitando um eixo único tirado de peças teatrais, temos então o passeio visual em planos que mostram as reações dos personagens diante dos acontecimentos. De modo imóvel, não há espaço para a câmera receber um uso mais delicado ou criativo. Aqui o visual é rudimentar.

Mas, claro, sempre há a possibilidade de superinterpretar essa assinatura visual antipática de Sheridan ao definir que o diretor quis deixar a câmera tão imóvel quanto o protagonista. Porém, como diversas vezes temos mudanças de ponto de vista dentro das cenas, claramente não é esse o propósito.

Sheridan, obviamente, consegue caprichar no trato com os atores. O trabalho de direção de elenco é excepcional conseguindo trazer à tona toda a emoção que ele não consegue gerar através das imagens. Aliás, esse é o principal problema da direção em Meu Pé Esquerdo: não há momentum cinematográfico. Ou seja, a decupagem não trabalha a favor da emoção dos fatos. Tudo é frio e engessado.

Esse modo gélido de direção é notado também pelos cortes bizarros da montagem em pontos que parecem importantes de primeiro momento. Não há uma transição mais delicada ou poética para os fatos, tudo é na base do corte seco. Isso acaba conseguindo nos distanciar ainda mais do assunto retratado, apesar dos esforços de Day-Lewis em tentar deixar o espectador apaixonado pela vida de Christy Brown.

Com o Pé Direito

Daniel Day-Lewis conseguiu um pico artístico em Meu Pé Esquerdo e esse não seria apenas seu primeiro trabalho de deixar todos embasbacados pela sua qualidade incrível ao encarnar personagens dificílimos. Porém, por mais que seja muito agradável ver um trabalho exemplar, o mesmo não pode ser dito para o filme em sua maioria.

Com problemas notórios e constantes em direção e roteiro, Meu Pé Esquerdo é apenas um bom drama, mas muito aquém de seu verdadeiro potencial. Talvez, no futuro, a história de Christy Brown seja revisitada dando a chance de outras pessoas brilharem em um agridoce drama de superações e desafios de diversas naturezas. Um bom drama acompanhado de uma das maiores atuações do Cinema.

Meu Pé Esquerdo (My Left Foot, Irlanda, Reino Unido – 1989)

Direção: Jim Sheridan

Roteiro: Jim Sheridan, Shane Connaughton, Christy Brown

Elenco: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Fiona Shaw, Hugh O’Connor, Kirsten Sheridan, Ray McAnnally

Gênero: Drama biográfico

Duração: 101 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=nZLUZ1eONhk

Crítica | Vestida Para Matar - Um Remake Travestido

Os anos 1980 seriam generosos para Brian De Palma. Conquistando diversos clássicos como Um Tiro na Noite e Dublê de Corpo, Vestida para Matar seria o primeiro deles. Digamos que sutileza não seja um forte do diretor, por isso é mais fácil tirar o elefante da sala desde já: De Palma quer ser Alfred Hitchcock. Se não quer ser, o amor pela figura do diretor e de seus filmes é nítido em seus filmes.

Com Vestida para Matar, De Palma simplesmente decidiu fazer um “remake” de Psicose, talvez a maior obra-prima de Hitchcock. Evidentemente que não se trata de uma refilmagem descarada como a porcalhada que Gus Van Sant fez em 1998. Aqui, há todo um trabalho para mimetizar as técnicas do mestre do suspense, mas de modo virtuoso, afinal De Palma não é nenhum incompetente.

Personalidade de Matar

Roteirizando, De Palma traz uma história exatamente aos moldes de Psicose, logo, é impossível sentir qualquer surpresa nas reviravoltas caso já tenha visto ao clássico anteriormente. O trunfo é que o diretor só revela isso quando mata a protagonista – assim como Marion Crane bate as botas no filme de Hitchcock.

Logo, a sinopse básica do longa se trata de uma bela farsa: Kate Miller (Angie Dickson) é uma mulher de poucos afazeres, porém frustrada sexualmente com seu segundo marido. Passando por uma rápida consulta com seu psiquiatra, doutor Robert Elliott (Michael Caine), Kate desiste de sua rotina normal para dar um passeio no museu. Ávida por um affair, a mulher conhece um estranho e embarca em uma aventura amorosa extraconjugal. Após satisfazer seus desejos, Kate pega o elevador a fim de voltar para a casa. Porém, é surpreendida por uma alta mulher loira sinistra que a assassina com uma navalha.

O problema é que o elevador para em outro andar fazendo com que a jovem prostituta Liz Blake (Nancy Allen) testemunhe o crime, observando o rosto da assassina. Sabendo que corre risco de morrer, Liz une seus esforços com o filho de Kate, Peter (Keith Gordon), que está sedento por vingança.

É quase um fato que os roteiros originais de Brian De Palma nunca estejam no nível de sua primorosa direção. É o caso perfeito de Vestida para Matar, um filme que basicamente é um exemplar exercício técnico do que uma boa história.

De Palma faz sim o básico e traz motivações genuínas para os personagens, além de manter um ótimo vigor no ritmo das reviravoltas que sempre trazem novos perigos para Liz, além de uma personificação muito interessante para Peter, um jovem inventor que consegue usar sua inteligência favorecendo a investigação. Há até mesmo uma preocupação em tornar Liz uma personagem mais preparada, fornecendo dicas de investimentos financeiros que ela guarda..

O enorme problema disso tudo é a grande previsibilidade da história. Não é preciso ser nenhum gênio para descobrir a identidade do assassino, além de De Palma fornecer dicas em excesso, tanto na imagem quanto no texto. Ao menos, a ideia por trás da assassina é tão interessante quanto a ideia de Psicose. Abordando o tema tabu da transsexualidade, o diretor consegue ser original mesmo tratando a história como um remake leve.

Alguns dos vícios do roteirista também incomodam como o total descrédito às forças policiais que beiram o ridículo de tão caricatas. Os diálogos também sofrem bastante pela escrita medíocre, mas competente em colocar as peças do jogo sempre no lugar certo. O principal problema é uma sequência de epílogo totalmente desnecessária, tornando a referência a Psicose ainda mais óbvia, para conferir um caráter cíclico à narrativa, muito embora ainda se valha de um clichê para concretizá-la.

Autor Psicótico

Nesse enorme frenesi em mimetizar Hitchcock, há de se reconhecer o virtuosismo que De Palma possui na direção. Muitos tentaram replicar o mestre de suspense e muitos falharam, porém De Palma simplesmente consegue o impossível. Assistir a Vestida para Matar é igual ver um filme de Hitchcock em seu auge.

O início do longa já é arrebatador com De Palma criando um contraste muito poderoso para nos aproximar de Kate em questão de minutos. Através de um elegante movimento de câmera, invadimos um banheiro no qual um casal está. Enquanto o marido se barbeia, Kate tenta seduzi-lo em uma sessão de toques eróticos delicados explorando o próprio corpo e De Palma traz tudo isso nos mais minuciosos detalhes com closes íntimos.

Com o marido nunca lhe dando atenção para sua gentileza sensual, Kate é surpreendida por um homem grosseiro, a estuprando em seguida. Os seus gritos são ignorados. A cena onírica rapidamente é cortada para a crueza que revela Kate transando com seu marido que a trata sem a menor paixão, apenas como um objeto descartável de prazer.