Crítica | Batman vs Superman: A Origem da Justiça - O Triunfo de Zack Snyder

Com Spoilers

A Gênese do Novo Blockbuster

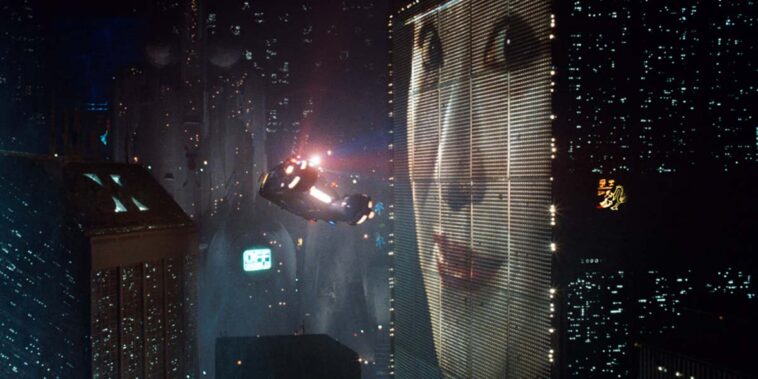

Correr atrás do prejuízo. É o que a DC Comics e a Warner fazem nesse exato momento. A Marvel mudou as regras do jogo inaugurado pela Fox com X-Men lá em 2000 e concretizado pela Sony com Homem-Aranha em 2002. A febre dos universos compartilhados teve seu estopim em 2008 com Homem de Ferro resultando na obra máxima vinda com Os Vingadores em 2012. Em apenas quatro anos, a Marvel deixou o mercado baseado em filmes de super-herói de cabeça para baixo. O público comprou a ideia e a estrutura foi feita com certo cuidado mesmo com a oscilação intensa entre a qualidade dos filmes que constituem esse universo em expansão.

A concorrente, vendo os milhões de dólares da bilheteria dos filmes de outra marca, não pensou duas vezes ao dar o sinal verde para construir seu próprio universo compartilhado. Batman vs Superman: A Origem da Justiça é o começo disso tudo. Um blockbuster cru e diferente que chega fazendo história somente por colocar pela primeira vez nos cinemas, os dois maiores super-heróis de todos os tempos em confronto direto. Logo, a pressão em realizar um projeto que tenta fundamentar a origem desse universo diegético, além de contar a história que o título propõe, era tremenda. Um projeto megalomaníaco para um diretor megalomaníaco. Zack Snyder sabe fazer blockbusters como ninguém e tem um currículo sólido especializado em quadrinhos: 300, Watchmen - O Filme e O Homem de Aço.

Considerado o homem certo para este filme – algo que concordo, Snyder demonstra, na maioria das vezes, um ótimo amadurecimento enquanto artista. É preciso coragem em tentar inovar, quebrar paradigmas, misturar diversas HQs respeitando o material original e entender o mercado contemporâneo como a Warner e Snyder vem demonstrando desde O Homem de Aço. BvS é um filme que foge dos padrões, é um advento de um blockbuster digno de nossa era imediatista, rápida, de consumo instantâneo, da pressa e ansiedade. Esse momento realmente merece ser estudado, pois é algo que não estamos acostumados, mas que será apreciado e virará a tendência ao longo dos anos.

Não somos mais espectadores dos anos 1960, mas sim da segunda década do século XXI. Querendo ou não, nossa percepção acerca de cultura, relações sociais e conhecimento mudou com a consolidação da internet e das mais diversas redes sociais a partir de 2010. Esse filme é um retrato disso tudo. Aliás, acredito que seja o primeiro deles em realmente exibir essa tendência dos blockbusters, principalmente os destinados aos fãs de HQs que há muito tempo deixou de ser um nicho restrito.

Por ser um dos primeiros dessa nova concepção de blockbuster, naturalmente o roteiro do irregular David S. Goyer e do muito cuidadoso Chris Terrio pode ter sido incompreendido. Tomando vantagem no lançamento da minha análise, é impossível não notar como o público e a crítica se dividiram em uma “guerra civil” de opiniões. Estranhamente, eu também tinha ficado muito indiferente a esse filme na primeira exibição. Eu não havia entendido direito o que Snyder quis dizer, achei que a aparente falta de desenvolvimento, a falta de problematização falada dentro dos conflitos, a falta de motivação de alguns personagens, do uso alegórico de alguns deles, a falta de coesão, poder de síntese, mensagem fracas eram falhas intrínsecas dentro da narrativa do longa. Eu estava determinado a dar uma nota baixa bem justificada dentro da crítica, porém tudo mudou quando revi o filme. Finalmente tinha notado que se tratava de uma forma diferente de se fazer blockbuster e as falhas que havia citado eram mais problemas meus com o filme do que defeitos do longa em si. Logo, é preciso analisar sobre outro prisma. Um olhar que eu nunca tinha treinado antes, mas que tornou o filme dez vezes melhor para mim.

A forma clara e simples de sacar que o espectador não precisa mais de problematizações já exploradas em filmes anteriores com os mesmos personagens. Não é preciso mais continuar a seguir a receita do bolo já explorada pela Marvel. O público de hoje já sabe quem é Superman e Clark Kent, quem é Batman e Bruce Wayne ou até mesmo quem é a Mulher-Maravilha. O cerne do filme é contar a sua história original inspirada em eventos de quadrinhos clássicos para resultar na origem da Liga da Justiça vinda de uma motivação muito genuína.

O Alienígena

O roteiro, como disse, causa estranheza de início, também por conta da montagem de David Brenner. O primeiro ato se divide em diversos “começos”. Pegando cada sequência, seja a ótima e necessária da morte dos Wayne, do ponto de vista de Bruce no Incidente de Metrópolis, na descoberta da grande rocha de kryptonita no oceano índico, na cena da intervenção de Superman na África. Absolutamente todas funcionam como o começo do longa dando a impressão de uma narrativa fragmentada, porém o que temos de fato é o início de cada narrativa paralela que acompanha Batman, Lex Luthor, Superman e Lois Lane para convergir tudo no terceiro ato. São narrativas que começam independentes e se cruzam em diversos pontos gerando excelentes momentos que, infelizmente, boa parte deles já foram revelados pelos trailers.

Nessas narrativas paralelas, os roteiristas buscam fundamentar melhor seus personagens e justificar as ações deles. Entendemos bem a motivação de Bruce Wayne e seu ódio sempre alimentado pelas ações de Superman. A sequência do incidente de Metrópolis já deixa isso muito claro com a morte de diversos inocentes, incluindo de alguns empregados de Bruce, fora o peso da revelação da morte da mãe de uma garotinha perdida em meio ao terror do caos. Ao partirmos para o arco concentrado na investigação de Lois Lane originário da entrevista com o grupo terrorista na África já depreendemos que o plano de Lex Luthor é bem arquitetado. Ele quer descobrir se realmente há um vínculo entre Lois e Superman o que nós sabemos que há.

Ainda em Lois, partimos para a investigação dela perseguindo fantasmas a partir do fragmento de uma bala disparada pela milícia de Luthor. Ainda que seja um ponto ligeiro e resolvido sem delongas, não creio que faça o menor sentido o uso de um metal sintetizado pela própria LexCorp. Essa sim é uma falha que o texto justifica apenas para Lois ter ciência que é Lex que está por trás de toda a instabilidade social e política acerca da figura de Superman. Entretanto, isso acaba servindo de pouco ou nada para a narrativa, já que nenhuma ação contra Lex é levada adiante pela jornalista. Uma reiteração de fatos que já é óbvia para o espectador, pois acompanhamos também o ponto de vista de Lex Luthor em diversas cenas.

Enquanto o filme investe nesse ponto com Lois, muitas coisas podem parecer apressadas com outros personagens como Superman, Batman e Mulher-Maravilha. De fato, se não entendermos as entrelinhas as situações parecem superficiais e banais, mas o filme trata de assuntos que são bem profundos cabendo ao espectador observar como o desenvolvimento deles se dá na tela. Aliás se você piscar ou se distrair, é bem capaz de ficar perdido nesse pingue pongue. Nisso, o roteiro de BvS é diferenciado de outros blockbusters. Goyer e Terrio não ficam investindo em diálogos cheios de problemáticas para desenvolver os personagens, mas sim apostando em ações, frases soltas, monólogos e em alguns poucos diálogos expositivos.

O arco com o conflito majoritário de Superman se dá também pela intervenção na África, porém os dois falham em explicar melhor o porquê do estopim da revolta contra heróis se dar somente 18 meses depois da destruição de Metropolis, da morte de diversos inocentes e justamente com um incidente em um lugar tão distante e de escopo bem menor. Aliás, o roteiro não se preocupa em responder boa parte das dúvidas deixadas pelo filme anterior: a reconstrução da cidade, o peso dramático e consequência de Superman ter matado Zod e sua relação com o planeta e seus governantes – aparentemente as ações heroicas são bem aceitas até seguir o caos instaurado por Lex.

Mesmo com uma motivação tão rasa para gerar o atrito contra o herói, o conflito é deveras interessante. Ainda temos um super-herói que não se sente realizado, em dúvida consigo mesmo e melancólico, mas que, ao contrário do apresentado em O Homem de Aço, consegue se desenvolver a ponto de abraçar o heroísmo em sua maior escala: o sacrifício em prol da humanidade.

Nisso temos um conflito muito relevante após a explosão de um tribunal no Capitólio quando Superman é intimado para depor, caindo em uma armadilha de Lex Luthor. Falhando em notar a bomba anexada na cadeira de rodas de um ex-funcionário de Bruce Wayne, o homem de aço se encontra em um dilema profundo: ele não reparou por que não estava olhando, desinteressado ou por que não percebeu mesmo? Pode um deus cometer um erro tão estúpido? Pode um deus falhar? A omissão de seu heroísmo é sentida pela opinião pública que já é bombardeada por diversos debates controversos sobre o papel de Superman na Terra – essa sequência é inspirada na repercussão midiática sobre as ações de Batman em O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e também dos atos heroicos descritos em Superman: Paz na Terra.

Logo, completamente desmotivado e se sentindo culpado, Clark novamente some de Metrópolis. Acertadamente, os roteiristas inserem mais uma sequência de delírio/sonho – todas são absolutamente relevantes, mas isso analisarei depois. Clark reencontra seu pai, Jonathan, que lhe conta uma memória que se assemelha mais a uma parábola sobre uma ação para salvar sua fazenda, mas que dá origem a tragédia do vizinho que perde todos os animais durante uma enchente. Em tentar fazer o bem, acaba provocando outra tragédia alheia a ele. Vejo essa passagem como um belo amadurecimento para Clark. Ele percebe que é impossível agir unilateralmente em favor de todos. Sempre alguém sairá prejudicado com suas ações então terá que aprender a lidar com a impotência em não ser, de fato, um deus, onipresente e onisciente, mas sim um super-homem. Isso muda a forma de como Clark vê o ato heroico ao também procurar conselhos para sua mãe. No fim, segundo Jonathan, o segredo para viver em paz consigo mesmo é viver com quem amamos para acalmar os demônios da culpa e omissão.

Isso é algo bem profundo em explorar dentro de um filme de super-herói. A temática é mais adulta e toca o cerne do sentimento conflituoso que Superman apresentado desde Homem de Aço, um herói por acidente que é forçado a se revelar para a humanidade resultando em uma das piores tragédias desse universo. Finalmente notamos como ele carrega essas mortes nas costas, o pesar de sua consciência, de seu sofrimento com críticas e pontos de vista radicais.

O Morcego

Finalmente evoluindo o personagem de Superman, os roteiristas também acertam a mão ao explorar este novo Batman inspirado na concepção de Frank Miller. Com isso, novamente revisitamos, com rapidez, o episódio do assassinato dos Wayne que é concluído em outra cena de alucinação onde o jovem Bruce é elevado para a luz após cair no poço repleto de morcegos. Ele diz que eles o levariam para a luz, um futuro melhor, no sentido figurado, mas reclama dessa linda mentira – e após diversos filmes, nós sabemos muito bem a razão da constatação. É evidente que esse Batman ainda carrega as chagas de seu trauma de infância, porém aqui são muito mais profundas se comparado ao amadurecimento do Bruce visto na trilogia Nolan.

Os roteiristas deixam claro isso por conta da inserção do sonho no qual Bruce visita o túmulo de seus pais e, acertadamente, Snyder enquadra o túmulo da mãe, Martha, em evidência. Vemos o sangue putrefato escorrer no mármore para então revelar um morcego obsceno e monstruoso, uma criatura infernal atacando Bruce com violência. Conecta diretamente que o ódio cego, o senso de justiça talvez deturpado do herói vem diretamente da injusta morte de seus pais. É sugerido que a monstruosidade esteja consumindo Bruce, pois ela o ataca e ele demonstra temor.

Mais uma vez, a impotência é trabalhada. Veja, este novo, proativo e brilhante Alfred diz a Bruce que o sentimento de impotência, da raiva que torna homens bons em tiranos cruéis. Somente há isso que é exposto ao público através de um diálogo, somente um. Mas o desenvolvimento, mesmo que não dito, está dentro do filme. Alfred é o único do núcleo narrativo do Batman que enxerga a natureza bondosa e protetora de Superman, mas sua frase definitiva não resulta na catarse de Bruce. A impotência se dá na dúvida: como pode um homem matar um deus? Além de também ser um retrato de uma cobrança interna por Bruce não poder salvar seus pais.

Cínico e calejado por vinte anos combatendo a atividade criminosa em Gotham, Bruce crê que ninguém permanece bom para sempre. Suspeita que Superman seja o apocalipse futuro de todo o planeta – medo também refletido pelos dois sonhos/visões: Knightmare que aborda um futuro distópico alternativo inspirado em Injustice: Gods Among Us onde Superman vira um tirano e depois com o aviso de Flash que Lois é a chave para salvar o futuro da humanidade em referência ao universo proposto por Ponto de Ignição. Logo, a motivação vinda do medo de Batman é absolutamente genuína. O descontentamento e desconfiança é um ponto válido que sugere até mesmo que ele foi traído no passado – seria por um Robin? Seria o novo Coringa um antigo aliado do homem-morcego? O filme não responde isso, mas a sugestão está lá. De fato, um evento ruim aconteceu com algum Robin, mais provavelmente Jason Todd por conta de Morte em Família.

O fracasso de Superman salvar as pessoas durante a sessão no Capitólio é o estopim para Batman caçar o alienígena. Como pode um deus declarado não agir quando tem o poder de salvar a todos? A impotência de Batman torna o conflito urgente justamente por conta da impotência de Superman. A relação entre os dois personagens também vai construindo o antagonismo entre eles – tanto no alter ego como figuras heroicas. Clark não aprova os métodos brutais do morcego ao combater o crime de Gotham. Realmente, nesse prisma apresentado pelo discurso do filme, Batman está errado e cego pelo preconceito e xenofobia. Isso inverte os papéis de tirania e responsabilidade vistos em O Cavaleiro das Trevas onde era Superman quem havia traído seus valores. O que quero dizer é que o motivo do confronto dos dois é forte e o estopim faz sentido dentro desse contexto. Se ele não convence o espectador, bom, aí é um problema pessoal e não de estrutura narrativa. Me abstenho de questões subjetivas sobre o poder de persuasão de um roteiro. Para mim foi satisfatório.

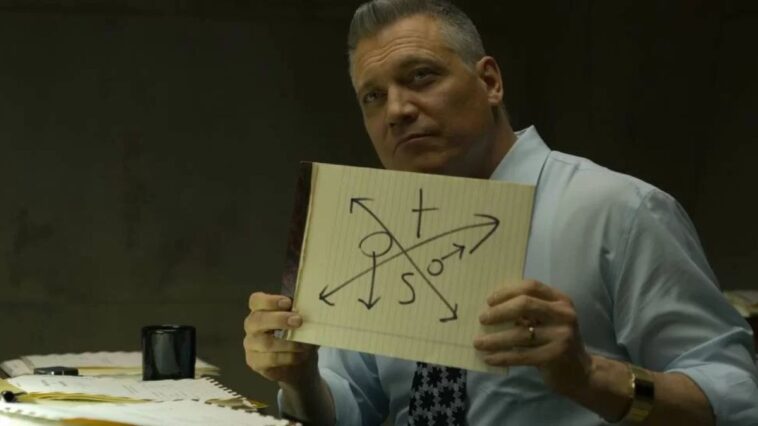

Também há que se levar em conta que o plano de Lex Luthor, apesar de parecer absurdo e contar com esse conveniente sobre da ignorância de Superman em detectar a bomba, é bem arquitetado. Novamente, seguindo a tradição em oferecer novas interpretações para personagens já consolidados, temos um Lex Luthor bem diferente. Um jovem empreendedor, reflexo direto de bilionários jovens, algo próprio desta década, do advento da internet e a massificação da publicidade online, descolado e cínico. Luthor quer o mundo em suas mãos, o controle absoluto, um déspota da pior estirpe ao se declarar uma ovelha quando é um lobo.

A motivação de Luthor pode não ser clara, mas ela existe e também se centra, justamente, na impotência enquanto homem, um ser tão pequeno diante do poder magnânimo do kryptoniano, um “trapaceiro” que recebe vantagens naturais por conta de nosso ecossistema. Assim como Batman, Luthor quer matar esse novo deus – ele até chega a propor uma parceria de “negócios” com Bruce na boa cena do coquetel. Sendo essa persona cheia de tiques e maneirismos, repleta de pensamentos perversos, fome de poder e controle, além de ter uma mente matemática e ao mesmo tempo caótica, ele busca quebrar Superman tanto na esfera pessoal atacando a diminuta família dele – Lois e Martha, assim como sua reputação enquanto messias.

Luthor age também na desconfiança também marcada pela sua vida pessoal. O backstory que explora um daddy issue nos revela seus traumas. Embora essa exposição soe gratuita, ela é necessária para conferir mais camadas para este Lex e também elaborar o discurso sobre poder que é deveras interessante se pautando pela célebre frase de Lord Acton “O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe totalmente”. Para Luthor, a maior mentira já contada é que o poder pode ser inocente.

O Homem

Algumas coisas nesse núcleo de Lex Luthor ficam emboladas ou mal explicadas. Não vejo razão aparente do governo permitir que ele tenha acesso a nave caída que era a Fortaleza da Solidão em Homem de Aço ou também ao corpo de Zod, já que a senadora Finch não fica convencida com a justificativa em criar uma arma de kryptonita para manter o controle sobre Superman. A argumentação que o filme propõe para permitir que ele crie Apocalipse também é rasteira em demasia, na verdade é uma falha de construção já que a cena destinada às descobertas de Luthor após conseguir acesso ao sistema central da nave é cortada. Essa reviravolta envolvendo o Apocalipse certamente teria sido uma ótima surpresa e sua revelação precoce prejudica o mistério que envolve na criação do bicho – feliz de quem não viu o trailer.

Entretanto gosto muito da chantagem que ele arquiteta para enquadrar o Superman e forçá-lo a batalhar com Batman. Uma variação do jogo psicótico de Coringa em O Cavaleiro das Trevas, mas que remete aos tempos áureos onde Duende Verde agredia tia May e sequestrava Mary Jane. É uma provocação que atinge a carne dessas figuras supremas e sobre-humanas. Os tornam impotentes diante do medo da perda de um ente querido. É clichê sim, mas é algo muito humano e verdadeiro. Luthor consegue deixar um deus aos seus pés.

Dentro de sua maldade insana, Luthor consegue fazer Superman descrer da bondade assim como Batman. Em um diálogo com Lois Lane, a avisando do plano de Lex, Clark conclui “ninguém permanece bom nesse mundo”. Os dois chegam ao mesmo cinismo derrotista. Ambos acabam conectados pela descrença da bondade, além da impotência. A visão otimista e justa do herói cai por terra ao testemunhar um ato de covardia egoísta. Mas nisso, entra o belo que muito julgam como estúpido: a reconciliação entre Batman e Superman se dar justamente em um gesto altruísta em salvar a mãe do oponente. Aliás, Superman preza tanto pela sua identidade que em momento algum ele conta que se trata de sua mãe, mas de Martha gerando a confusão mental em um Batman ainda muito traumatizado pela morte de seus pais. É preciso que Lois, dessa vez com a onipresença sempre bem justificada, conte a Batman que Martha é a mãe do herói. A catarse ocorre nos dois e reconhecimento da possibilidade de heroísmo de cada um é formada. Batman insiste em salvar Martha – também para se livrar de um fantasma do passado, pedindo para que Superman socorra o centro da cidade onde se encontra a nave. Os dois enxergam a bondade, enfim, nas ações deles.

Novamente, dentro do contexto do longa, cabe e é adequado, além de ter uma boa mensagem. O poder de persuasão do roteiro, nesse caso, é subjetivo e entra direto em conflito com as narrativas de todas as mídias em tratar histórias com figuras de poderes absolutos. É simplesmente impossível arquitetar algo que convença todas as pessoas que consumirem tal produto.

Além dos quatro personagens já citados, eles apresentam a Mulher-Maravilha muito bem encaixada dentro desse contexto já gigantesco. Sua primeira cena a coloca em uma relação parecida com a de Selina Kyle com Bruce Wayne em O Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas sem a tensão sexual, já que ela esnoba as investidas de Wayne denotando um teor mais leve para um filme tão sombrio. Além disso, ela busca o mesmo conteúdo comprometedor escondido nos arquivos de Lex Luthor que Bruce também está atrás. Ao contrário do que eu pensei na primeira visita ao filme, A Mulher Maravilha não é uma simples alegoria.

Os roteiristas conseguem explorar e conferir alguma profundidade para ela – também muito auxiliada pela boa atuação de Gal Gadot. Novamente, nas entrelinhas, vemos uma personagem que se esconde do mundo, ela não quer mais agir como heroína depois de presenciar um século tão violento como foi o XX. Uma figura também deprimida e impotente com seus traumas que a levaram à reclusão. Porém, tudo muda durante o clímax, quando os heróis se provam verdadeiros heróis, deixam de ser perdidos e relapsos – no caso da Mulher Maravilha Durante o conflito contra Apocalipse, é fácil perceber o tesão que ela sente em lutar, volta a viver, retornar ao espírito de amazona, ser livre. Em seu núcleo também é apresentado os diversos outros heróis que farão parte da liga: Flash, Aquaman e Cyborg – uma cena inserida em um momento completamente inoportuno.

Depois de todo esse discurso, é claro que o filme aborda temas muito relevantes como o heroísmo, a impotência, o reconhecimento de suas limitações e principalmente no que tange à bondade. O roteiro de Goyer e Terrio é bem amarrado contando com algumas falhas no exercício de lógica, além de distribuir muito bem as seletas cenas de ação entre as dedicadas às conversações. Não somente isso, há os diálogos que são perspicazes em sua maioria, em especial os destinados a Lex Luthor, sempre muito caóticos, cheios de metáforas e inteligência. Ou muito refinados, de elegância entre Alfred e Wayne, textos melancólicos e desgostosos que revelam a situação desgostosa de Alfred em apoiar Superman. Em maioria são sempre bem escritos.

As Encarnações

Com o roteiro e Zack Snyder dando margem para diferentes concepções acerca dos personagens, o elenco realmente brilha em BvS. Ben Affleck encarna muitíssimo bem seu Bruce Wayne/Batman, muito rabugento, amargurado repleto de olhares cansados e desconfiados. É uma ótima representação do Batman violento de Frank Miller que mata sem o menor pudor e lança sorrisos sádicos enquanto quebra o braço ou deixa algum oponente paraplégico. Affleck torna seu Batman em um verdadeiro pesadelo dos criminosos, cru, uma força aterrorizante da noite. Como eu gosto muito dessa representação do Miller, do Batman que se diverte em explodir gente, considero nada menos que perfeita a atuação de Affleck. Também por pontuar a coragem, o prazer, o ódio e o medo durante a luta com Superman. Há a apresentação de um lado escapista de Wayne também que envolve o alcoolismo, mas nunca é explorado de fato. Já Jeremy Irons está ótimo com seu Alfred mais novo, ainda muito afiado, leal e sereno. Achei ótima a decisão em tornar ele muito mais do que apenas um mordomo e conselheiro.

Já Henry Cavill parece menos perdido como Superman, afinal seu próprio personagem passa a ser melhor definido pelo texto. Gosto de notar sempre o ar melancólico e destituído de prazer que ele configura enquanto realiza suas proezas. Um herói que não tem felicidade em ser um símbolo, pois ele olha com dúvida e desconfiança diante da fascinação do povo, mas fica indignado com os impropérios vomitados na televisão. Seus únicos momentos de alegria realmente se resumem quando contracena com Amy Adams voltando a viver Lois Lane. O amor entre os dois se torna mais forte aqui com laços afetivos intensos. Ao fim do longa, ao realizar que para destruir Apocalipse, seu sacrifício será necessário, o semblante preocupado vai embora, tomado por leveza e serenidade após dizer que ama Lois. Cavill está conseguindo transmitir muito bem essa riqueza psicológica de seu Superman.

Quem rouba a cena mesmo é o desacreditado Jesse Eisenberg. A concepção de um Lex Luthor caótico, praticamente possuído é muito bem-vinda. O playboy gênio do crime frio e calculista vira um maníaco psicopata expansivo, narcisista e carismático. Como ele mesmo diz, adora reunir as pessoas. E de fato é isso que Eisenberg faz ao entrar em cena. Seu magnetismo em tela é inegável tamanha energia da performance. Diversas encenações arquitetadas também por Snyder acabam conferindo esse ar tão único e exclusivo para ele. Por exemplo: quando coloca uma balinha de cereja na boca de um político, totalmente despojado e destemido ou quando quase afaga a cabeça de Superman, de joelhos, mas sem nunca encostar no alienígena, denotando certo temor. A presença física e expressões faciais são apenas uma parte do que ele apresenta. A dicção e variações na voz nos oferecem o retrato perfeito dessa mente insana que se atropela nas ideias vindas de diversas fontes de cultura. Seus tiques e maneirismos persistem até sua última participação. Um vilão excelente para um ótimo filme.

Na direção, temos mais uma vez o polêmico Zack Snyder, um diretor que já tive o desgosto de conferir um de seus piores trabalhos: Sucker Punch. Porém, no balanço final, gosto muito de diversas obras que ele dirige, além de apreciar a forma que ele concebe para seus filmes e do amadurecimento que vem demonstrando ao longo dos anos.

A começar, eu já dou parabéns para Snyder com a abertura do filme. Poder de coesão e síntese muito apurados para estabelecer o Batman. Finalmente temos uma decupagem que foge da linguagem visual fortíssima feita por Mazzucchelli e Miller em Batman: Ano Um, uma obra máxima de história em quadrinhos que recomendo para qualquer um. Sai o Beco do Crime e entra uma rua sombria, a sessão de A Máscara de Zorro dá lugar à Excalibur – um foreshadowing do sacríficio de Superman ao fincar ainda mais a lança de kryptonita em Apocalipse. O criminoso ameaça a família Wayne e Snyder aproveita diversos pontos de vista, desde o cano da arma até do colar de pérolas. Seu olhar demonstra que Thomas tentou reagir ao assalto, morrendo depois de Martha, observando a vida deixar o corpo de sua esposa. O tiro que mata Martha recebe um tratamento plástico ainda mais delicado e pleno de significado. A arma que enrosca no colar da mulher para então destruí-lo no momento do disparo. Um elemento invasor que desata a união do colar assim como rompe para sempre a família Wayne. Enquanto apresenta essa ótima cena em slow motion com diversos fade outs, há a interpolação de Bruce caindo no poço abarrotado de morcegos até ser elevado para a luz, um senhor da noite, um Drácula paradoxal.

Snyder sempre foi excelente em dizer muito com suas imagens. Essa sequência apenas é a prova concreta disso. Snyder e a Warner ainda mantém o padrão sóbrio e sombrio dentro desse universo diegético. As piadas são mínimas geralmente inseridas com alívios cômicos vindos de Perry White, principalmente. A atmosfera é depressiva e tem um propósito claro. Primeiro, desde a trilogia Nolan temos esse clima mais adulto, as temáticas tendem a ser mais densas e mais profundas provocando o nítido contraste entre os filmes da Dc e da Marvel, algo que acho muito saudável. A distinção entre a concorrência faz o negócio atingir outras parcelas do mercado.

Logo a atmosfera opressiva é pautada muito bem pelo ótimo fotógrafo Larry Fong, parceiro de Snyder de longa data. Tomando as rédeas de Amir Mokri, cinematografista de O Homem de Aço, Fong dá continuidade ao trabalho do antecessor mantendo o grão gordo, altas luzes de backlight – dessa vez com menos lens flares, além do tratamento difuso para a iluminação principal. As cores continuam bem monocromáticas, apesar de quentes e bem contrastadas, tirando os tons frios que sempre acompanham Bruce Wayne durante as visitas ao túmulo e à mansão abandonada de seus pais. Toda a fotografia que acompanha a vida privada do herói é mais intimista, com muitas sombras e tons mortos que frisam o ambiente bucólico estéril e desconfortável. Tudo reflexo de uma personalidade apagada no âmago de Bruce. Com os outros personagens, os tons sóbrios permanecem, mas apenas Bruce que recebe esse tratamento diferenciado na fotografia.

No que diz respeito à movimentação de câmera, Snyder abandou a shaky cam e os excessivos zooms de O Homem de Aço dosando muito bem agora nesta nova obra. Sendo um filme mais introspectivo no que tange o drama, há muito trabalho de câmera estável com movimentos clássicos e sutis, além de enquadramentos convencionais vindo de uma decupagem bastante variada. A riqueza de sua linguagem é notória e sabe bem como criar atmosfera seja de suspense, tensão ou até mesmo de piadas com conotações sexuais seja na apresentação de Batman em numa noite de crime, na excelente cena da audiência no Capitólio ou quando Clark invade a banheira onde Lois se banha, respectivamente.

A Técnica

Onde Snyder erra é na ausência de establishing shots para situar o espectador em novas sequências. Já com a montagem muito problema de David Brenner que recorre diversas para cuts to black onde não há cabimento no uso, acaba colaborando para a impressão de uma narrativa confusa e fragmentada, mas que na verdade só precisava dessas inserções corretas. É absurdo notar um erro tão primário em uma produção desse calibre. Mas Brenner não erra somente aí.

Quando enfim Luthor deixa Superman sem alternativas a não ser lutar contra Batman, Brenner já deixa claro que o Morcego aguarda o kryptoniano. Porém, tirando completamente o senso de urgência da batalha – que é apontada pelo texto pela razão da mãe de Clark correr risco de morte, Brenner exibe cenas dedicadas à Mulher-Maravilha descobrindo outros meta humanos – uma cena que funcionaria como pós créditos, além de colocar outras envolvendo Lois Lane. Isso quebra completamente o ritmo de antecipação frustrando o espectador por conferir um ar ridículo ao lembrarmos que Batman aguarda seu oponente por vários minutos.

Além disso, na cena do velório de Superman, a montagem também falha com diversos flash forwards que caberiam mais como um epílogo posterior a cena propriamente dita. Não faz sentido que a forma do filme acabe prejudicando um momento tão emocionante quanto o do enterro do super-herói. Ao menos a interpolação para elaborar o contraste do velório de Clark Kent e Superman é bem-feita e eficiente.

Já a ação é espetacular, não outra palavra para descreve-las. Snyder acerta a mão filmando todas as sequências com clareza nunca te deixando perdido no meio das perseguições ou pancadarias. As coreografias que tangem lutas envolvendo o Batman contra capangas são viscerais e cruéis. Ele aproveita diversos gadgets e veículos do herói para inserir na ação. Me arrisco a dizer que essas cenas de ação chegam até a ser melhores do que as sequências principais de luta.

Uma das melhores envolve justamente um uso mais restrito de CGI, recurso que Snyder sempre usa com eficiência em prol de cenas arrebatadores, durante a sequência do Knightmare, onde Batman luta contra a milícia armada de Superman. A transformação da fotografia é notada dando lugar a tons beges e ressecados, além do uso de um plano sequência muitíssimo bem orquestrado tanto na coreografia da ação que é divina quanto da câmera. Tudo isso rodado em IMAX. Já aviso que quem conferir a versão convencional sairá prejudicado, pois o crop do cinemascope corta parte da ação que se concentra no topo e na base da imagem. O jeito correto de apreciar este filme é no formato IMAX, lembre-se disto.

Na antecipação para o confronto entre os dois, Snyder arquiteta uma sequência de treinamento com Bruce marretando pneus entre diversas outras coisas, além de exibir Alfred confeccionando a lança de kryptonita e outros armamentos. Porém, estranhamente, não há nenhuma passagem dedicada à confecção da armadura que Batman veste para a batalha o que me deixou surpreso ao ver o personagem a vestindo quase que imediatamente após a sequência. Por sorte, o figurinista Michael Wilkinson consegue tapar esse buraco na narrativa ao detalhar diversos arranhões e marcas cravadas na armadura inferindo batalhas anteriores. Aliás, o trabalho dele é exemplar ao longo do filme confeccionando uniformes bem interessantes como o do Knighmare ou ao adaptar dos desenhos de Frank Miller, além do vestiário menos fantástico para os alter egos dos personagens.

Já sobre a luta entre os dois super-heróis, acredito que tenha sido satisfatória e com duração adequada. Na hq de Frank Miller o confronto dura exatamente sete páginas. Ler O Cavaleiro das Trevas pela primeira vez e presenciar essa luta é algo que nos deixa sem palavras. A luta do filme conseguiu reacender minhas melhores memórias que eu tinha dessas páginas, minha criança interna vibrava a cada soco desferido em Superman e ria quando Batman se amedrontava quando o alienígena se recuperava dos efeitos da kryptonita. A estrutura da batalha até lembra uma fórmula de vídeo game, mas a encenação ajuda bastante a ignorar a “mecânica” do conflito. Snyder aprendeu com O Homem de Aço a não alongar demais as batalhas, mas gostaria de ter visto mais um pouco da cena destinada para esse conflito.

O mesmo ocorre na luta contra Apocalypse que possui duração adequada. Nessa sequência Snyder toma referências diretas de O Cavaleiro das Trevas para pegar planos belíssimos de um Superman debilitado pela explosão atômica e retomando gradualmente sua força pela absorção da luz solar ou com outros muito ligeiros que capturam Batman fugindo da visão laser de Apocalypse momentos depois de um raio cortar o fundo azul do enquadramento. Todos os personagens têm um papel muito óbvio durante a luta e Snyder sabe como aproveitar isso em diversos momentos. Já no começo com o excelente plano que reúne a Trindade da Dc Comics. É um money shot impossível de ficar indiferente. Um momento emocionante que preenche de alegria o coração dos fãs que puderam celebrar tal reunião tão especial pela primeira vez nos cinemas. As pessoas simplesmente vibram com a contemplação de seus heróis favoritos.

Nesse momento, da salvação de Batman pelas mãos da Mulher Maravilha, somos presenteados com o estupendo tema que Hans Zimmer e Tom Holkenborg criaram para a amazona. Uma melodia contagiante da guitarra aliada a percussão selvagem de tambores diversos. Aliás, boa parte da trilha musical é estupenda. Temas fantásticos como Beautiful Lie que abre o filme ou The Red Capes are Coming como o hino de Luthor que elabora um contraste perfeito entre sua figura frágil e insana com a música tão potente carregada de graves dos pianos e violoncelos intermitentes para dar lugar a outro tema sistemático e lógico de uma mente que não para de trabalhar até chegar em um alegro de violinos saltitantes. Já a escolhida para arrancar lágrimas é a bela e sofrida This is My World que vai para as alturas durante a morte de Superman configurando ainda mais o bom drama que a cena apresenta.

Mesmo tendo um papel fundamental, Snyder não sabe o que fazer bem com Batman durante o clímax. Há um plano onde o herói contempla Superman e Mulher Maravilha, dois seres poderosíssimos, encarando a besta de frente, de poder igual para igual. Mesmo sendo um ótimo plano que revela a pequenez de Batman diante um conflito de proporções bíblicas, acredito que era necessário aumentar um pouco mais sua duração para transmitir a mensagem com clareza. No fim, a ação de Batman se resume a ficar fugindo das investidas de Apocalypse.

Com os outros dois heróis, a ação se desenrola muitíssimo bem. É violenta, pesada e cheia de energia. Aliás, o design de Apocalypse consegue nos transmitir que o bicho absorve todo tipo de energia por conta dos pontos amarelados/alaranjados que se acendem toda vez que ele é espancado ocasionando em explosões para descarregar a carga que ele acumula na luta. Até que enfim caminhamos ao fim do conflito com o sacrifício pleno de Superman.

A Fé

A catarse dele entender a necessidade de dar cabo ao demônio é exemplar. Um sacrifício extremamente altruísta para salvar toda humanidade, sofrendo da fraqueza causada pela kryptonita e morrendo empalado pela mão da aberração. Nisso, temos o enquadramento mais belo de todo o filme que fecha a sequência. Batman embala o corpo do mártir com sua capa direcionando ele com delicadeza até o chão. Lois corre para abraçar sua falecida paixão, Mulher Maravilha se posiciona em pé no canto direito do quadro enquanto Batman lamenta no canto esquerdo. Acima dele, destroços da batalha formam dois crucifixos. Tudo enquadrado para se assemelhar ao episódio bíblico da Deposição da Cruz/Cristo. Além da fotografia de Fong utilizar tons barrocos diretamente inspirados pelas obras de Anthony von Dyck, um dos artistas barrocos que mais representou a Deposição da Cruz, além do gótico van der Weyden.

Para quem já viu O Homem de Aço sabe muito bem que Snyder utiliza representações visuais para denotar a figura de Jesus Cristo em Superman. Isso vai desde a idade, 33 anos, o caráter messiânico e até mesmo quando ele volta para Terra ao abandonar a nave de Zod de braços abertos e pernas unidas – como Jesus crucificado.

Em BvS as coisas são mais sutis e elegantes, além te terem conotações dentro do texto. Segue então a interpretação de cada um desses personagens seguindo esse prisma que Snyder elabora com tanto cuidado dentro desses dois filmes.

Aqui, Superman continua a ser como a representação de Jesus Cristo, passando por diversas provas vindas de Lex Luthor. No momento de sua morte, a lança de kryptonita está presente assim como a lança de São Longino. Elas atestam a morte do messias. Lois Lane, a única que segura o corpo de Superman, demonstrando verdadeira devoção, representa a figura de Maria Madalena, quem demonstra e aflora o que há de mais humano no Superman, bem como os poucos relances que temos de Jesus na Biblia.

Já Batman representa Pedro nessa adaptação da trindade. Como a figura bíblica ele duvida do messias até seu embate direto, onde através de um milagre ele conhece a verdade – pode ser considerado no filme através da cena em que por milagre ele lembra de sua família, sua mãe e do amor que é aquilo que o Superman tenta passar, mas isso fica aberto para interpretação. Como Pedro ele também se posiciona como pedra fundamental daqueles que levarão o ideal de Cristo, tornando-se responsável pela criação da Liga da Justiça e de juntar os outros apóstolos. Na cena da morte do Superman ele também pode representar José de Arimatéia, que antes também descrente romano, se torna cristão e reclama o corpo de Jesus ou até mesmo João Evangelista, um de seus apóstolos mais fiéis, que toma a responsabilidade de cuidar da mãe de Cristo (Batman salva Martha Kent) e também ajudar Pedro na missão de pregar a palavra de Jesus (formar a Liga da Justiça).

A Mulher Maravilha, narrativamente, representa o Espírito Santo. Tão poderosa quanto Cristo (até por ser uma das três pessoas de Deus), ela aparece e resolve permanecer como heroína após a morte do Superman, assim como Jesus quando ressuscita deixa o Espírito Santo como consolador (e nisso a figura feminina tem grande impacto). Ela permanece ao lado direito na cena da morte porque representa o poder de Deus – há um versículo que diz que na mão direita de Deus existe domínio e poder. Na representação plástica do enquadramento, pode ser considerada Maria mesmo que distante do corpo do messias.

Com Lex Luthor temos a representação de uma possessão, bem parecida com a de Judas. Sua motivação é algo deturpado daquilo que o Superman acredita, bem como Judas que crê fielmente que o dinheiro ajuda muito mais que o amor que Jesus prega (mas no fim, ambos querem ajudar). Ele também faz as vezes de Lúcifer ao querer demonstrar sua soberania sobre Superman. Sua criação, Apocalypse, é a deturpação da vida criada por Deus – quando se junta o humano ao divino em algo que não foi criado diretamente por Ele. É uma coisa do antigo testamento, quando anjos caídos tinham filhos com humanos, gerando gigantes e abominações.

Até mesmo a senadora Finch possui um papel representativo tomando forma como a corte e lei romana da época de Cristo. Bem como o povo protestando que faz referência ao fato de Cristo ter vindo para os Judeus, mas os mesmos não crerem no fato dele ser o messias.

Querendo ou não, a narrativa e o poderio plástico vindo direta ou indiretamente da Bíblia constrói um belíssimo conteúdo para esse filme. A decisão em lançá-lo justamente no feriado da Páscoa, celebração da ressurreição de Cristo, é de uma perspicácia ímpar. Além de ser um filme de ação que adapta principalmente as hqs O Cavaleiro das Trevas e A Morte de Superman, BvS também se trata de um filme adequado para a data, já que o longa termina com a ressurreição de Superman.

Batman vs. Superman é um longa que certamente dividirá opiniões tanto pelo desejo de muitos do que ele poderia ter sido quanto na celebração do que ele de fato é: um blockbuster simplesmente revolucionário e, portanto, talvez, incompreendido. Os tempos definitivamente são outros e os filmes não precisam mais bordar infinitas vezes conflitos que já conhecemos. O discurso visto aqui nas entrelinhas ao tocar temas tão pertinentes é muito bem-vindo, mas cabe ao espectador conectar e reconhecer seu desenvolvimento visto em tela. O longa trata de coisas relevantes e consegue estabelecer seu universo cinematográfico em apenas um filme muito bem fundamentado, por vezes prejudicado pela montagem descuidada.

Para o divertimento geral, é muito recomendado. Há o grande espetáculo feito com a qualidade digna de uma produção dessas. Os fãs dificilmente sairão decepcionados ao ver seus heróis favoritos lutando e se reconciliando para enfrentar um inimigo comum, além de serem constantemente presenteados com a infinidade de referências que o longa possui. Snyder respeitou o material e construiu uma obra relevante que pode mudar o jogo do mercado desses filmes. Ele certamente pode não te conquistar na primeira visita, mas com uma segunda chance, é capaz de te deixar apaixonado pela obra. Aconteceu comigo, algo que eu julgava crer impossível.

Dentre tantos motivos que já tenho para amar essa arte, acabei conhecendo mais um agora com meus vinte e um anos de idade: a capacidade de um filme conseguir te conquistar e tocar suas emoções mesmo depois de uma primeira recepção tão fria e indiferente como a que eu tive. Uma reviravolta imprevisível, digna dos melhores roteiros hollywoodianos, que aconteceu somente com um dia de diferença entre uma visita e outra.

Eis aqui a verdadeira magia do cinema.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça (Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA - 2016)

Direção: Zack Snyder

Roteiro: David Goyer, Chris Terrio

Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Gal Gadot, Laurence Fishburne, Diane Lane, Kevin Costner

Gênero: Ação, Aventura

Duração: 151 min

https://www.youtube.com/watch?v=RtFFXs3nN40

Leia mais sobre DC

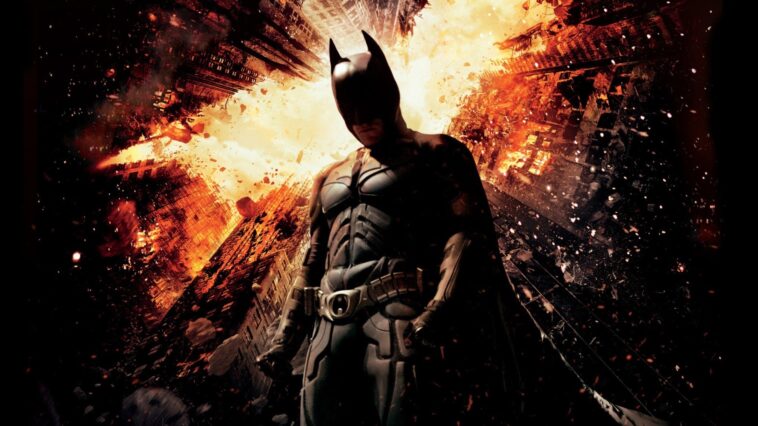

Crítica | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Um encerramento glorioso

Mesmo com setenta e três anos de carreira, Batman continua um ícone cultural da atualidade. O herói, inspirado em Zorro e The Shadow, já havia passado por diversas fases. As historinhas leves de seu início, as bobas e infantis com seu eterno sidekick Robin, as nutridas de veia cômica e ridícula como o seriado protagonizado por Adam West até chegar aos anos oitenta onde, subitamente, toda a atmosfera de seu universo sofre uma mudança absoluta.

Batman passa a ficar ainda mais sombrio e violento em um mundo pessimista e sem-esperanças – Frank Miller foi um dos responsáveis em deixar o herói mais adulto. Seus vilões ficam mais cruéis e ameaçadores pondo em risco toda a Gotham e atinge diretamente o espírito do herói ao colocar as pessoas mais queridas para Batman em perigo. Ele nunca teve tanto trabalho para combater o crime como as ocorrências fantásticas dos anos oitenta. A vida cinematográfica de Batman começou bem graças aos esforços góticos de Tim Burton. Entretanto, o herói viria sua sorte mudar em 1995 com o “ilustre” Batman Eternamente e o fim de sua fenomenal série animada.

Joel Schumacher conseguiu devastar a mitologia do herói com sua visão clubber colorida. As suas proezas já haviam começado com Eternamente, mas a pérola é mesmo o inescrupuloso Batman & Robin. Todavia, esses tempos sinistros estavam para mudar. Em 2005, a Warner apostou em reboot da franquia ao colocar Christopher Nolan como chefe do projeto. A aposta foi mais que certeira. Com Batman Begins, Nolan devolveu o status que o herói merecia. Presenteou os fãs do morcego e trouxe mais leitores para suas HQs.

O sucesso absoluto viria mesmo com O Cavaleiro das Trevas e o Coringa de Heath Ledger. Depois de quatro anos de hiato, Nolan volta para encerrar sua trilogia exemplar contando com a experiência que adquiriu nas filmagens espetaculares de A Origem. O resultado não poderia ser melhor e já deixo aqui meus parabéns pelo o que concedeu aos espectadores. Serão poucos os que não gostarão desta obra.

São tempos de paz em Gotham City. A máfia está encarcerada e os lunáticos foram aprisionados em Blackgate junto com os demais criminosos. Batman não é mais necessário há oito anos carregando a culpa da morte de Harvey Dent.

Sempre há uma calmaria antes da tempestade.

Bruce Wayne aposentou o manto e agora vive deprimido, com muitas dores graças as suas antigas aventuras noturnas. Sua rotina começa a mudar a partir do momento em que conhece a traiçoeira Selina Kyle, o que já lhe começa a despertar ânimos que há muito tempo estavam adormecidos.

A tempestade se aproxima.

Bruce Wayne começa a ter seu mundo virado de cabeça para baixo a partir do momento em que o amigo de Batman, o comissário James Gordon, é gravemente ferido por uma ameaça nunca antes confrontada pelo herói.

A tempestade começa.

Bane se revela para Gotham e coloca seu plano em prática. Bruce percebe que chegou a hora de Batman voltar, mas não leva em conta que a ameaça que esse vilão traz consigo será seu maior desafio. Com a ajuda do esquentado detetive John Blake, Batman lutará com todas as suas forças físicas e mentais para impedir que o caos atinja Gotham mais uma vez.

The Fire Rises

Christopher Nolan havia dito que não voltaria a filmar um terceiro Batman se o roteiro não fosse melhor ou tão bom quanto o de O Cavaleiro das Trevas. Isso não foi um obstáculo para a criatividade dele, de seu irmão, Jonathan Nolan e de David S. Goyer. E realmente Nolan cumpre o que promete. Desta vez, ele assume descaradamente as influências das histórias em quadrinhos que inspiraram sua obra. Os fãs do Cruzado Encapuzado reconhecerão passagens sutis de Batman: Venom, Ano Um, O Filho do Demônio, O Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, A Queda do Morcego e O Cavaleiro das Trevas e de até mesmo do último game do herói, Arkham City.

Nunca antes em um roteiro desta trilogia, os Nolan utilizaram tantas referências como neste caso para o deleite e alegria dos fãs. Assistir a este filme com certa bagagem de conteúdo torna a experiência ainda mais gratificante. Mas a maior influência vem dos outros dois filmes da série. O trabalho em juntar essas três histórias em uma só é incrível. A forma que Nolan faz ao dar vida a frases que foram proferidas há sete anos é sublime. Nunca havia visto algo desta forma. Agora fica claro o porquê dos roteiristas terem repetido tantas vezes os ditados em seus filmes anteriores.

A história não peca. Ela é tão excitante e cheia de reviravoltas como qualquer outra da trilogia. Mas, infelizmente, é demasiado previsível incluindo o desfecho de cada personagem – principalmente para quem acompanha de perto as comics de Batman. Por exemplo, no primeiro podcast do site, descrevi quais rumos o roteiro ia tomar e acertei em quase tudo. Detalhe, que gravei isto em janeiro e já havia discutido com alguns amigos sobre o mesmo assunto. Mas, nesse caso, não achei essa previsibilidade negativa para a experiência completa. É gratificante ver situações tão especiais sendo retratadas com respeito na tela. Outro fator que prejudica o roteiro é o fato dele ser autoexplicativo em excesso o que não combina com o jeitão subjetivo de Nolan.

Para uma história ser verdadeiramente boa, é preciso que tenha personagens excelentes e isso tem de sobra aqui. Alguns aspectos que envolvem isso, certamente irão incomodar bastante gente. Os personagens tem um tempo bem rigoroso em tela graças à adição de novos coadjuvantes. Até mesmo Bruce Wayne não tem tanta participação como nos filmes anteriores. Coadjuvantes antigos são colocados em escanteio como Lucius Fox, Alfred e Jim Gordon – Gary Oldman e Morgan Freeman fantásticos como sempre, para dar mais ênfase em Bane, John Blake, Miranda Tate e Seline Kyle.

Personagens que já marcaram presença na franquia são mencionados, mas não espere encontrar qualquer referência ao Coringa. Christopher Nolan cumpriu sua promessa em respeitar a memória de Heath Ledger parecendo que o personagem nunca existiu naquele universo. Em termos de antagonista, Bane não fica muito para trás em comparação ao Coringa, mas é impossível superar uma atuação tão icônica como foi a de Ledger.

Tom Hardy está excelente como Bane. Com certeza, Bane ingeriu proteínas de qualidade, tirou seus músculos infláveis, ganhou massa encefálica desde Batman & Robin e, realmente, virou um vilão memorável. Toda a atuação de Hardy se concentra em sua magnifica expressão corporal. Desde O Artista, não via um ator fazer um trabalho tão ímpar no cinema como este cara fez. Perceba o psicológico conturbado do vilão. Ele tem um jeito muito paternal com as pessoas com que se relaciona – isso é explicado posteriormente no longa. Essa atmosfera psicológica do personagem é definida com simplicidade. Com algumas frases, o roteiro define uma dimensão dramática única para Bane e isso é extremamente difícil. Enquanto a atuação de Hardy proporciona o ar ameaçador e calmo – Bane não é o tipo de vilão que perde a cabeça, o tom orgulhoso e narcisista do personagem, o roteiro complementa outras características como uma frase solta envolvendo certa questão sobre a voz do antagonista.

Aliás, a dicção de Hardy é fenomenal. No início, a voz do personagem pode causar estranhamento no espectador, mas logo vai embora. Sua voz, de alguma maneira, reflete a dor física agonizante que sente mesmo usando a máscara anestésica.

A Selina Kyle de Anne Hathaway não é a mesma Mulher-Gato de Michelle Pfeiffer. Isto é fato. Enquanto Pfeiffer era idêntica a Selina Kyle das hqs, a atuação de Hathaway se adequa a atmosfera realista da trilogia. Ou seja, sem lambidas na cara de Batman neste caso. Pelo que Hathaway já havia mostrado em outros filmes, até que ela se supera aqui. Sua atuação é boa, mas nada que seja incrível. Ela cria uma personagem que se adapta ao meio. Uma Selina inteligente, furtiva, rancorosa, silenciosa e fatal. Ou seja, a essência da Mulher-Gato foi mantida, mas a forma de agir é diferente. Não existe aquela dualidade na personalidade de Selina Kyle. Ao contrário do Bruce Wayne de Christian Bale, Hathaway não distingue Selina de seu alterego, a Mulher-Gato. Achei que isto torna sua atuação um pouco mais desinteressante, mas ainda assim sua versão extremamente traiçoeira da Catwoman é memorável. Por mais incrível que pareça, o roteiro nunca menciona Selina como Mulher-Gato. Apenas algumas frases bem canastronas como “O gato comeu sua língua?”, são mencionadas para identificar a vilã/heroína. Além disso, as motivações da personagem não são tão marcantes como as da Catwoman de Michelle Pfeiffer.

O roteiro desenvolve Bruce Wayne de maneira brilhante. Esta é a história que dá mais destaque para Bruce do que para Batman. E isso é tão bem retratado por Christian Bale que surpreende até mesmo quem não gosta do ator. Aqui, várias páginas de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, servem de inspiração para os roteiristas. Wayne agora é um homem angustiado e infeliz. Mas seu espírito retorna quando encarna o vigilante noturno mais uma vez. Entretanto, as atitudes do herói estão diferentes. Batman está mais visceral, violento neste filme. Menos cauteloso, logo mais vulnerável deixando uma dualidade interessante para a interpretação do espectador. Seguindo essa linha heroica, Joseph Gordon-Levitt torna seu personagem um dos mais legais da série inteira. Não falarei muito sobre ele, só digo que é uma mistura bem inteligente de alguém marcante das HQs.

A única atuação que não cumpre o que promete é a da incrível, mas mal aproveitada, Marion Cotillard. Ela é satisfatória em boa parte da projeção, entretanto, em sua última cena, a atriz chuta o balde e “homenageia” a série de Batman protagonizada por Adam West. Sim, aquela com as atuações mais que caricatas. O melhor do elenco é Michael Caine. O ator guardou seu melhor para o final – presença digna de Oscar, meus amigos. Sua atuação tem um impacto tão forte que é impossível não se emocionar nos diálogos que ele tem com Bruce Wayne – aliás, esses são os melhores que ocorrem no filme.

When Gotham is ashes, you’ll have my permission to die

Christopher Nolan aprendeu muito com A Origem. Aliás, o diretor criou muito em apenas um filme. E como toda essa experiência repercutiu no último Batman? Muito bem! Nolan concebe cenas que entrarão para a história. Apesar de o filme começar um pouco – mesmo com a incrível cena do avião, Nolan joga muitas coisas fantásticas na tela a partir dos quarenta minutos de projeção. A ação é intensa com cenas monumentais, épicas que vão acelerar seu ritmo cardíaco – exatamente nos moldes de A Origem.

Entretanto, mesmo com capacidade produtiva mais desenvolvida, a técnica de Nolan parece ter regredido um pouco. Existe um erro tão crasso e primário que é difícil de acreditar que esteja ali. Em determinada cena, Bane faz uma “visita” a bolsa de valores de Gotham. Quando o personagem chega, o sol está a pino. Tudo muito bem iluminado. Depois de oito minutos, quando muda a cena e começa uma perseguição que lembra muito as de Batman Begins, subitamente anoitece. Mas não é um entardecer. O dia virou um breu noturno em apenas alguns minutos. Como vocês sabem, Gotham City é famosa por suas mudanças súbitas de dia para a noite. Por mais que a licença poética permita algo desses – afinal, Batman tem de ressurgir das trevas, não dá para aceitar um erro tão severo de continuidade – a última vez que vi algo parecido foi no estúpido Conan: O Bárbaro.

Logo no começo, quando Bane surge pela primeira vez, a edição sonora não faz um trabalho exemplar porque a voz do vilão sai tão nítida que destoa totalmente da ambiência sonora que a mixagem cria para a cena. Isso não acontece novamente no restante do longa. Ainda bem. Para concluir as mancadas de Nolan, temos um corte seco durante uma correção de foco. Isso não teria problema nenhum se eu tivesse visto a cena pela primeira vez, mas essa cena foi utilizada em quase todos os trailers sendo que a montagem é feita de maneira apropriada. Se existe uma versão do corte mais bem acabada nos trailers, por que não usar na versão final? Inexplicável.

Apenas esses três aspectos da direção que me incomodaram. De resto, somente aplausos para Christopher. O desenvolvimento que conseguiu em termos tecnológicos e artísticos é inacreditável. Ele revolucionou a maneira como filmes de herói eram feitos e não somente isso, mas também a sétima arte. Inserir Batman nesse universo realista foi um acerto fantástico. Após todos esses anos de trilogia, é interessante notar como os vilões das HQs foram retratados nesse universo. Outro fator único é perceber a evolução de Gotham e de sua polícia. Nos primeiros filmes, a cidade se acovardava enquanto o crime reinava absoluto. Nesse, o crime é combatido de peito aberto. Batman conseguiu transmitir seu legado.

Repetindo sua parceria de muitos anos com Nolan, Wally Pfister entrega outro trabalho fotográfico sublime. O cinematografista combina as cores de sua iluminação bem elaborada com os estados de espírito de Bruce Wayne. Pfister também trabalha com luzes estroboscópicas em determinado momento – e, sim, isso merece destaque. São poucos os diretores de fotografia que trabalham com esse tipo de iluminação em filmes extremamente comerciais. Poderia escrever um artigo só comentando sobre a fotografia do filme, mas serei breve.

Talvez o filme careça de metáforas visuais, mas as que existem são fenomenais sendo que uma delas é de uma sensibilidade que traz um grande sorriso ao rosto de quem assiste. Também perceba como o diretor dá ênfase ao Rise do título jogando com muitas imagens inteligentes. É a plataforma que sobe, o Morcego que plana entre os prédios, o uniforme que surge do solo, é o Bruce Wayne que renasce após oito anos de aposentadoria. Outro mérito de Pfister e Nolan é a capacidade que eles tiveram em encher 70 mm de película IMAX com inúmeros elementos, mas sempre mantendo o equilíbrio visual na composição. As cenas captadas nesse formato fazem o filme pulsar. É simplesmente impressionante. Diferente de tudo o que você já viu. Existe uma magia única, indescritível que faz você se apaixonar ainda mais por essa arte tão especial. Nolan tem razão. Esse filme não seria o mesmo filme se fosse captado em 3D. Às vezes, ir contra a maré prova ser o caminho mais correto.

E o que mais não poderia faltar em um filme tão emocionante como este? Uma trilha de Hans Zimmer, ou melhor, A trilha de Hans Zimmer. O mestre compositor dá um baile sonoro. É a melhor trilha sonora do ano até agora com folga. Essa sim vale a pena comprar para escutar em casa. Com a potência astronômica das caixas de som dos cinemas IMAX, novamente outra magia acontece. Para se ter uma ideia de tão alto que é som, o subwoofer faz as cadeiras vibrarem. O som ressoa dentro do seu corpo, em seu coração. Por ser mais brega que possa parecer este parágrafo, o efeito é fenomenal! É você dentro do filme – literalmente. O mais impressionante é que eu já havia ido ao IMAX quatro vezes antes, mas nunca senti algo parecido com a experiência obtida nessa sessão.

Zimmer cria uma música que pulsa. Ela vai e vem. Some e Ressurge. Ela dá outra conotação para as cenas mais agitadas. Faz com que você vibre junto do filme acelerando seu ritmo cardíaco. Torça pelo herói enquanto você se inquieta pela cadeira. O suspense do clímax deixa o espectador apreensivo com o suspense e emociona com final. Mesmo com os violinos, tambores e trombones violentos que sempre mandam a música para frente em um ritmo frenético, Zimmer é capaz de criar composições mais suaves como a música tema de Selina – aliás, ela tem tudo a ver com a personagem, repare. O piano também é utilizado em algumas músicas para conferir um tipo diferente de emoção. Algo parecido com um pesar melancólico que, acredite, irá te afetar em algum momento do desfecho do longa. O cântico estranho que marcou os trailers e que até virou piadinha do Aragão, é inserido de maneira brilhante na trama do filme. Para quem não entende o que é dito, “Deh-Shay, Deh Shay, Bah Sah Rah. Bah Sah Rah” são as frases proclamadas com ferocidade nas canções.

Nolan joga com a ambiência sonora com maestria. O filme é barulhento sim a ponto de me deixar com uma tremenda dor de cabeça – a melhor que eu já tive. Mas em alguns momentos, o diretor corta a trilha sonora e mergulha em um mar de confiança em sua produção. A melhor luta da saga, entre Bane e Batman, é seca. O espectador só escuta pancadas fortes, gemidos de dor, carne contra carne. Visceral! Fora o modo que Nolan dirige essa cena também é genial. É violência com elegância. Em outro momento, no diálogo entre Alfred e Bruce, o diretor corta mais uma vez a trilha sonora. A cena te envolve do mesmo jeito. É a força comprovada da atuação e do roteiro.

A Ascenção do Cavaleiro das Trevas

“Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” foi o filme que mais me agradou de toda a trilogia. Não creio que isso vá acontecer com todos que assistirem a este longa brilhante. Mesmo que contenha algumas falhas e seja um tanto excêntrico em alguns momentos, tenho certeza de que muita gente sairá dos cinemas satisfeita com um grande sorriso no rosto. Meu principal conselho é que se vá assistir a versão em IMAX. As imagens feitas por Pfister e Nolan são estonteantes e quase metade do filme se passa nesse formato.

O impacto certamente não será o mesmo, tanto no visual ou no sonoro, se for visto em cinemas de 35 mm. A história é muito interessante, mas previsível, contando com inúmeras referências do universo do Homem-Morcego para o delírio dos fãs. Bane não consegue ser um Coringa de Heath Ledger, mas é um vilão bem carismático que desperta a curiosidade do espectador em descobrir um pouco mais de seu passado. Sua psicologia é totalmente diferente conseguindo ser infinitas vezes mais anarquista que o Coringa.

Christian Bale e Michael Caine entregam as melhores atuações de toda a série. Certamente deixarão saudades nos futuros filmes da franquia. Anne Hathaway também não desaponta como a Mulher-Gato do universo realista de Nolan – não espere ver algo inspirado em Michelle Pfeiffer aqui. O diretor entregou um trabalho que marcará essa fase contemporânea do cinema. Aqui, a mistura de imagens e sons é praticamente perfeita levando o espectador a se emocionar no cinema como há muito tempo não se via. E a trilha sonora de Hans Zimmer é só a cereja do bolo. As músicas desse filme são as melhores da série inteira assim como todo o trabalho de sonorização.

Nolan conseguiu mais uma vez e entregou um desfecho digno para o herói que agradará tanto fãs como espectadores ocasionais do herói das trevas. Só resta imaginar o que a Warner pretende fazer com o futuro dessa série bilionária, pois tenha certeza que não será a última vez que veremos Batman nas telonas nesse universo tão rico que Nolan criou. Enquanto isso deleite-se com o último filme do herói.

Deixe que ele ressurja daqui uns anos. Ele é o herói que o cinema merece, mas não o que precisa agora. Então vamos assistir a essa despedida, pois o filme cumpre mais do que havia prometido. Alguns irão condená-lo, mas ele não está aqui para ser um blockbuster “vingador”. É um protetor zeloso de uma arte fantástica. Uma arte capaz de emocionar até o mais rabugento dos espectadores. É algo que ficará marcado pelo resto da eternidade em diversas listas de cinéfilos verdadeiramente comprometidos com o cinema. São filmes como esses que compõe a trilogia que nos atraem de volta a boa e velha sala silenciosa e iluminada mesmo quando são comercializados “cinemas caseiros” nas lojas. São filmes como esse que nos fazem acreditar em uma arte que parece perdida em meio a tantos besteiróis americanos. Ele é um dos filmes que protegem a insígnia de qualidade do entretenimento que tantos querem e tão poucos têm.

Ele é o Cavaleiro das Trevas da sétima arte.

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (The Dark Knight Rises, EUA - 2012)

Direção: Christopher Nolan

Roteiro: Christopher Nolan e Jonathan Nolan

Elenco: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Michael Caine, Morgan Freeman, Gary Oldman, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, Ben Mendehlson,

Gênero: Aventura, Ação, Drama

Duração: 164 min

https://www.youtube.com/watch?v=9ozuNGDDGM0

Leia mais sobre Christopher Nolan

Crítica com Spoilers | Liga da Justiça - As Consequências da Mordaça

Fazer filmes é uma tarefa árdua.

São dedicados anos inteiros da vida de inúmeras pessoas para um produto ser lançado, consumido e então avaliado em questão de poucas horas. Zack Snyder não é um completo desconhecido para essas dificuldades que permeiam a produção e o lançamento de um filme.

Praticamente todos seus longas foram arduamente criticados pela imprensa especializada, mas, de alguma forma, Snyder conseguiu encabeçar o projeto do universo cinematográfico da DC nos cinemas para concorrer diretamente com a Marvel. Mesmo com tropeços em O Homem de Aço, Snyder já demonstrava uma visão realmente muito peculiar sobre as adaptações de consagrados personagens da editora.

Mas mais importante, era já delinear que seus filmes tinham personalidade. Snyder conseguiu preservas suas características de autor cinematográfico em obras milionárias e com forte controle por parte do estúdio. Porém, depois de Batman vs Superman: A Origem da Justiça receber uma avalanche de críticas negativas – das quais discordo da maior parte, parece que as coisas mudaram para o entusiasmado diretor.

Já me surpreende muito que Liga da Justiça tenha conseguido ser finalizado depois de tantos problemas notáveis. Ao conferir o resultado final, o sentimento que tive foi, na verdade, uma indagação: o que aconteceu com o Snyder? Aconteceu a máquina de Hollywood.

Não são estranhas ao público as tantas notícias que falavam do rebuliço que atingiu a Warner depois da recepção crítica e da queda vertiginosa de bilheteria de BvS. O filme não atingiu a tão almejada marca do bilhão deixando os produtores e executivos realmente descontentes, afinal como pode um filme que reúne os três maiores heróis da história das HQs não conseguir o bilhão na bilheteria?

O negócio foi tão feio que era possível ver o impacto negativo do longa conseguir aplacar um desanimo cruel em Zack Snyder e até mesmo em Ben Affleck na sua estreia como Batman. Com a produção do novo filme encaminhada e um contrato assinado, não havia tempo para um luto criativo. Snyder tinha que fazer o serviço o mais rápido possível, além de parar de investir no caminho que estava trilhando nos filmes anteriores.

Nas primeiras prévias, era possível notar que algo tinha mudado, mas não de modo tão expressivo quanto o visto no produto final. Snyder ainda queria fazer seu grande épico para a estreia da Liga da Justiça nos cinemas. Mas por conta de uma tragédia familiar realmente terrível e já bastante esgotado criativamente, Snyder decidiu abandonar o filme e Joss Whedon foi contratado para concluir as filmagens.

De novo, outra reviravolta acontece e anunciam que o longa precisaria de extensas refilmagens que adicionariam mais 100 milhões de dólares no orçamento – totalizando 300 milhões no custo total. Em momento histórico para a DC e a Warner, Liga da Justiça não pode falhar de modo algum, mas, infelizmente, o resultado final do filme também deixa bastante a desejar. E os maiores culpados disso são eles mesmos.

Feito sob Medida

A indústria cinematográfica atual e muito em particular a Warner com os filmes DC, parecem se desesperar cada vez mais quando surge uma média crítica em um site agregador de resenhas. Respondem as menores picuinhas que a fanbase cria em fóruns diversos e já se prontificam a lançar edições estendidas em um ato desesperado para resolver os problemas do corte dos cinemas.

Justamente por conta dessa histeria e da completa falta de confiança nos produtos que lançam que tivemos tanta reestruturação dentro de Liga da Justiça. Por conta de diversas ideias e muitas mãos “invisíveis” que temos um filme tão... medíocre, embora divertido.

Oficialmente, Chris Terrio e Joss Whedon assinam o roteiro baseado no argumento de Snyder, mas observando trabalhos regressos de Terrio e principalmente de Snyder, é bastante fácil apontar a quão apertada estava a mordaça nas mentes criativas mais importantes do longa.

A sinopse é básica: depois da morte de Superman, o mundo cai em luto e desesperança permitindo que Steppenwolf, tio de Darkseid, surja na Terra com seus parademônios para acabar com toda a vida no planeta com o auxílio das Caixas Maternas aqui escondidas. Batman, já há tempos investigando a presença desses alienígenas em Gotham, decide que finalmente chegou a hora de reunir a equipe de meta-humanos para defender o planeta de ameaças graves. Assim, Bruce Wayne parte em uma tarefa difícil de convencer os humanos mais poderosos do planeta a participarem de sua liga da justiça.

A história, por mais simples que seja, realmente não é o grande problema do longa, mas sim as diversas pretensões reminiscentes da história cortada que Snyder queria contar. O roteiro é bastante diluído até tornar-se fraco em uma narrativa que poderia ser exibida em seriados de televisão sem o menor problema.

Os caminhos burocráticos e subtramas que Snyder tanto gostava estão ausentes aqui. O mesmo acontece com o trabalho magistral de Chris Terrio com o tratamento dos diálogos, igualmente simples, mas ainda assim, divertidos por conta do aumento expressivo do humor que procura encaixar-se bem e com naturalidade durante as conversas.

Se na concorrência quase todos os personagens funcionam como alívios cômicos, Terrio e Whedon procuraram fazer o correto: focar as piadas no alívio cômico (no caso, o Flash/Barry Allen) e lançar frases cômicas pontuais para o restante da equipe.

Embora eu tenha me divertido com o humor do filme, o fantasma da pretensão narrativa de Snyder me assombrava a cada nova cena que surgia e o quão diluída e enxuta ela estava. O texto parece ter medo de encarar o terror para lançar a esperança, mas ele sugere isso a todo momento com situações estranhas como a cena dos terroristas reacionários religiosos – vide, cristãos, para lançar a modernidade de volta para a idade das trevas... Ou usando a imagem de um skinhead destruindo a propriedade de uma muçulmana nos créditos iniciais.

É tudo bastante óbvio, mas como é lançado de modo pedestre, o espectador pode ter dificuldade de associar essas reações de medo e desesperança com a chegada arbitrária de Steppenwolf na Terra. Com umas linhas de diálogos a mais, seria bem fácil resolver esse entrave do vilão, um dos aspectos mais criticados do filme.

De um fundo moral e mensagem relevante sobre a ausência de uma deidade e a falta de ética que consequentemente recai na humanidade, a potência do demônio em pessoa na Terra a transformando em um Inferno vivo é perdida com força. Isso por conta de Steppenwolf ser apenas funcional e de propósitos óbvios e previsíveis: unir a Liga, levar porrada e sumir do planeta.

O problema é que a pretensão ainda existe e, graças a uma montagem muito danosa, o núcleo do vilão se torna um belo desastre. Steppenwolf só se comunica através de frases de efeito bastante bregas e repetitivas, se comportando sempre como um fanático ao interpelar as Caixas Maternas. Ele somente age através de roteirismos e conveniências narrativas aparecendo sem o menor problema nas localizações secretas que as Caixas estão localizadas – em seu exílio, o Lobo nunca saberia onde fica Themyscira ou Atlântida.

Às vezes, até mesmo surge e some sem motivos claros, além de nunca ferir gravemente qualquer personagem importante. Na primeira luta, no subsolo do Porto de Gotham, o vilão interroga alguns humanos, luta com os heróis e depois some da batalha por razões desconhecidas. Os roteiristas falham explicar melhor tudo o que envolve Steppenwolf e as Caixas Maternas. Logo, ambos são relegados a serem somente funcionais, nada interessantes ou, tampouco, marcantes.

Logo, é percebido de cara que o texto foi feito sob medida. Uma história simples, mais enxuta, nada burocrática ou pretensiosa, com mais humor, um tom leve, vilão funcional e esquecível, bons personagens principais. Realmente parece a receita do sucesso e só o tempo dirá se o publicou aceitou esse texto feito sob medida.

Crônica Oriental

Em muitos comunicados para a imprensa, Snyder declarou que queria homenagear ferrenhamente um dos de seus filmes favoritos, Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, lendário diretor de cinema japonês. Assim como no clássico, boa parte da história seria concentrada nos esforços de Batman em reunir os membros da Liga da Justiça ao redor do globo.

Apesar da homenagem desejada, é difícil negar que o começo de Liga da Justiça seja estranho. Assim como BvS, o filme possui diversos começos para situar os conflitos majoritários dos personagens que acompanharemos na jornada. O que tem mais potencial e recebe maior cuidado dos roteiristas certamente é Ciborgue, adaptando o conflito do Homem vs. Máquina visto na fase dos Novos 52 dos quadrinhos da editora.

Ray Fisher, novato em longas metragens, cumpre bem o papel inicialmente taciturno e angustiado de Victor Stone, um morto caminhando entre os vivos. É através dele que o filme começa a abordar o tema da “superação”, algo muito recorrente no longa. A superação do medo e do terror é o que une os personagens que buscam dar apoio moral e físico para uns aos outros sempre que preciso. Por sinal, justamente por causa da superação ser discutida em diálogos conflitantes, muitos deles são expositivos e conferem um ar de “novela” para muitas cenas.

Stone precisa superar o fato de que sobreviveu a um acidente avassalador e que acabou ganhando um grande poder: a dádiva da vida. Diana tem que assumir seu papel como heroína-deusa benevolente e começar a liderar novamente, superando a morte de seu grande amor, Steve Trevor. Arthur Curry precisa superar o abandono materno e o alcoolismo e reclamar o trono de um reino escondido que ele deveria proteger. Barry Allen precisa organizar sua vida pessoal e parar de reviver a tragédia injusta de seu passado. E, por fim, Bruce Wayne tem que lidar com o luto e a culpa da morte de Superman, jogando o mundo em um clima pessimista.

Como perceberam, o roteiro se preocupa em abordar esses mini arcos dramáticos para os personagens principais – até mesmo Lois Lane tem seu próprio arco com um bloqueio criativo. Uns funcionam, outros nem tanto, justamente pela duração do longa. O luto e a superação são temas complexos de grande dificuldade para desenvolvimento. Quando mal feito, é resultado pode ser uma enorme confusão.

Liga da Justiça não é confuso, mas sim superficial. Quando um filme nasce com uma pretensão e termina com uma despretensão, é evidente que os temas grandiosos são comprometidos pela tesoura da montagem. Estabelecendo esses dramas pessoais em poucos diálogos e conflitos, o mesmo acontece com as resoluções, sendo que algumas nem chegam a ter mesmo um grande momento catártico – praticamente nenhum deles possui essa catarse e algumas mudanças de relacionamento entre eles se tornam problemas como a súbita mudança de postura de Superman em relação ao Batman.

Como toda a primeira metade do longa é focada nessas pequenas reuniões e tentativas de união, o roteiro passa a ficar levemente repetitivo, salvando-se por conta das inserções corretas de humor e uma cena de ação em Themyscira. Quando os personagens finalmente estão juntos, vemos quem consegue se destacar com facilidade. Ezra Miller é um grande acerto de casting pelo timing cômico exemplar, além de incorporar e criar trejeitos muito interessantes para o personagem.

Gal Gadot continua em curva ascendente atuando cada vez melhor soltando apenas uma frase esquisita durante a projeção – de resto, está ótimo e consegue criar laços afetivos cheios de potencial com o Batman. Por falar nele, Ben Affleck parece estar cansado e levemente desinteressado no personagem sem a energia de outrora. Porém, o ator transparece com competência a melancolia que aflige a vida do personagem, o motivando a tomar atitudes cada vez mais suicidas – o Batman praticamente se comporta como um kamikaze durante as batalhas contra Steppenwolf e seu exército de minions.

O que menos se destaca é Jason Momoa, conferindo uma personalidade mista ao seu Arthur Curry. Por ora, é uma atuação confusa, mas que possui lampejos carismáticos com a piada da honestidade envolvendo o Laço de Hestia e também durante a porradaria no clímax.

Com essa abordagem direta do longa, Terrio e Whedon não perdem muito tempo depois que a Liga é formada e já partem para trazer Superman de volta. O curioso é que, apesar da ideia ser elaborada e interessante, entra em conflito com os segundos finais de BvS. Nessa ressureição do maior herói da Liga, é digno de nota que haja um esforço coletivo conseguindo integrar diversas partes da equipe para conseguir o feito, além de destacar a grande importância de Ciborgue e as Caixas Maternas para esse arco.

De modo bastante intimista, Superman tem um retorno nem tão épico como muitos imaginavam, além de jogar o filme em outros diversos clichês como a breve mudança de índole do kryptoniano e a luta de herói vs. herói que marcam todos os filmes que Whedon participou nesse gênero. Com uma resolução doce e bonita desse conflito, o filme caminha para o clímax.

Aliás, vez ou outra, sempre há a inserção de uma família de civis que moram ao lado da usina nuclear em uma cidadezinha no norte da Rússia. A inclusão desse núcleo é totalmente invasiva com o resto da trama do filme, mesmo que os civis estejam localizados no mesmo lugar do clímax. São três cenas focadas em pequenos atos dos personagens que poderiam ser reduzidas somente para uma quando Flash e Superman partem para salvar os moradores da cidade.

Aliás, é muito satisfatório ver enfim Henry Cavill se comportando como o Superman simpático e bondoso dos quadrinhos e dos filmes de Richard Donner. Com a conclusão de seu arco dramático em BvS no qual ele abraça sua figura e responsabilidade messiânica, finalmente pudemos ver o herói de fato pela primeira vez com semblantes de paz e sossego. Porém, de novo, pelos cortes que o filme sofreu, essa volta do Superman como um ser bondoso é ligeira e estranhamente superficial, apesar da reunião com Lois ser emocionante.

Após o clímax acontecer, sem trazer qualquer grande desafio para a equipe – algo estranho já que BvS, O Homem de Aço e Mulher-Maravilha possuem sempre um grande senso de ameaça a integridade física dos heróis, o filme se apressa para terminar exibindo o fim dos arcos dos personagens como se eles realmente tivessem sido desenvolvidos ao longo da jornada.

Bruce se torna o grande amigo de Clark Kent, Diana assume sua posição como um farol ético e moral para a humanidade, não mais se escondendo. Ray Fisher perdoa seu pai e passa a visitar a Starlabs para dominar sua armadura. Barry Allen entra no laboratório criminal. Diana e Bruce fundam a sede da Liga na Mansão Wayne. Clark se joga aos céus como Superman para salvar alguém.

Visão Abortada

É inegável. Zack Snyder tem personalidade e assinatura cinematográfica. Em tempos que os blockbusters caminham para zonas cinzentas de inexpressividade artitítica, Snyder se destacava com muita facilidade pelas imagens incríveis que conseguiu criar com o auxílio de efeitos visuais.

Já fascinado pelo poder de mensagem que uma imagem carrega, Snyder conseguiu criar um filme a frente de seu tempo com BvS, relegando muito do desenvolvimento dos personagens através do poder da síntese visual e apostando menos em diálogos muito expositivos. Porém, todos nós sabemos do resultado dessa aventura que foi muito cara para a Warner.

Em Liga da Justiça, Snyder está sob controle rígido – muito rígido mesmo. A começar, esse é de longe o filme mais porco esteticamente que o diretor já dirigiu na vida. As ricas composições visuais e belíssimos planos que traziam uma grandeza avassaladora foram para o espaço. Até mesmo sua encenação para cenas menos complexas se tornou cansada como se a própria câmera fosse um fardo. Isso também pode cair na conta de Joss Whedon, um diretor de linguagem visual muito mais simples que a de Snyder.

Logo, temos imagens de aspecto de seriado, com um jogo de diálogos sempre muito simples e sem o toque autoral de outrora. Isso é visto em questão de segundos aliás com uma abertura mais light e já totalmente desprovida do filtro que simulava grãos de película cinematográfica. A colorização foi alterada para deixar tons primários mais saturados e menos sombrios. Até mesmo a cinematografia de Fabian Wagner, substituindo Larry Fong, conta com mais pontos de luz, ainda que a iluminação nunca perca uma nuance mais estilizada como nas cenas de Gotham – caracterização sempre excepcional dessa cidade.