Crítica | A Garota no Trem

De tanto resenharem sobre a adaptação de A Garota no Trem, já afirmaram inúmeras vezes que é impossível não escrever sobre o filme sem citar ao menos uma única vez o sucesso de David Fincher e Gillian Flynn, Garota Exemplar. Então, por que já não quebrar a banca na terceira linha do meu texto? De fato, A Garota no Trem e Garota Exemplar são filmes muito parecidos em seu conteúdo e até mesmo na forma – dessa vez, descaradamente, assimilando o trabalho que Fincher apresentou há dois anos.

Na verdade, desde seu lançamento como obra literária, A Garota no Trem já era comparada com Garota Exemplar. Paula Hawkins já sabia muito bem o que queria e também previa o sucesso de seu livro – os direitos cinematográficos foram vendidos em 2014, um ano antes da publicação do livro. Depois de lançado, ficou por semanas no topo da lista de mais vendidos tendo vendido mais de três milhões de cópias somente nos EUA.

O motivo de todo o sucesso? A boa e velha história de assassinato com o toque “moderno”: narradores nada confiáveis aumentando o grau do suspense. Felizmente, o filme é bastante fiel à paranoia crescente do livro.

Acompanhamos as idas e vindas de Rachel, uma alcoólatra deprimida que viaja de trem para a cidade todos os dias. Sentada no assento da janela, a mulher flerta com a vida dos outros, espionando o pouco que consegue. Mas uma casa em particular chama mais sua atenção graças a vida amorosa aparentemente harmoniosa de um casal “felicíssimo”. Porém, um dia, em sua bisbilhotagem, ela vê a mulher da “vida perfeita” com outro homem na varanda da casa. Em sua vida vazia, Rachel não consegue compreender como tal pessoa poderia jogar no lixo um relacionamento dos sonhos.

Incrédula e bêbada, ela abandona o trem e parte para confrontar a mulher espionada. Porém, no meio do caminho, algo acontece e ela desmaia. Quando acorda, não consegue se lembrar de nada do que havia feito naquela tarde e, para o seu azar, aquela mesma mulher desaparece e a polícia local acredita que ela esteja envolvida no sumiço.

Basicamente o roteiro de Erin Cressida Wilson tem apenas o trabalho de cortar trechos do livro em sua adaptação para as telonas, pois as coisas se desenrolam de modo muitíssimo similar. Porém, a narrativa já bastante peculiar e curiosa que Paula Hawkins utiliza na escrita, já é escancarada em questão de poucos minutos. A Garota no Trem não é um filme ordinário e, portanto, te causará muita estranheza no começo.

Wilson e o diretor Tate Taylor – muito elogiado pelo trabalho em Histórias Cruzadas, resolvem iniciar sua trama de modo audacioso, denotando o tom fragmentado da narrativa. Então acompanhamos os fatos do cotidiano perverso de Rachel, uma alcoólatra refém de si mesma graças a um término mal acabado de relacionamento, que passa seus dias espionando e desejando a vida dos outros, tendo pena de si mesma enquanto narra em voz over os eventos sob uma ótica dúbia e distorcida.

Já mostrando bom entendimento de seu material, Taylor corta a narrativa de Rachel assim que ela passa a se envolver com a história de Megan, a mulher espionada pela primeira protagonista. Então, passamos a conhecer a vida “perfeita” da moça, também refém de si mesma e dos abusos do noivo que a enxerga somente como propriedade sexual. Estabelecido seu drama principal e sua relação com a outra protagonista, acompanhamos um dia na pele de Anna, a nova esposa do ex-marido de Rachel, Tom.

O conflito majoritário de Anna é sua relação de medo com Rachel, já que a alcoólatra não dá folga ao novo casal, importunando a rotina deles sempre que possível. Rachel ainda sonha com a vida que teria com Tom e projeta seu passado romântico na vida de Megan. Logo, todas as três protagonistas têm sua merecida profundidade e seus pequenos dramas que se transformam diante da situação atípica do desaparecimento de uma delas.

Para quem não leu ou viu ao filme, com certeza tudo que descrevi acima é meio confuso (muitas críticas ao filme o condenaram por sua “confusão narrativa”). E realmente é. A narrativa é toda fragmentada com esses diversos pontos de vista que também possuem seus respectivos trechos de flashbacks – e não são poucos. Então se prepare, pois o filme exige muita atenção para colar as peças do quebra-cabeça e entender de fato a dor das personagens. É algo rico e pouco habitual, já que são elementos muito distintos e genuínos, mas sempre circundam o tema da traição.

Se a atmosfera do longa te prender, é muito difícil se perder na trama. Porém, mesmo contando com um ótimo mistério e personagens competentes, o roteiro tem suas fraquezas. A principal delas é o núcleo da investigação que se torna excessivamente burro e caricato. A opinião da investigadora é tão enviesada que corta o suspeito mais óbvio, além de Rachel, que é o sujeito assassino de fato. A roteirista é feliz em mudar constantemente o foco da investigação, nos levando a crer na culpa de outros suspeitos. Porém é relativamente fácil deduzir o grande vilão da história ao perceber esses vícios no texto.

Também há dois modos de encarar o tópico do desenvolvimento dos personagens: levando em conta de que o espaço narrativo do longa concentra uma passagem curta na vida dos personagens ou simplesmente por inaptidão da roteirista ao cortar justamente trechos que são dedicados a isso. Eu encarei pela primeira opção, pois as personagens são repletas de substância e personalidade, além de todas serem presas devido a traumas passados e pelo alcoolismo, uma condição limitante. Porém, as famosas sessões com o terapeuta são bastante restritas aqui e no livro eram as passagens que possibilitava o crescimento das protagonistas.

A Garota no Trem, na verdade, tem uma das direções mais interessantes do ano graças ao trabalho de Tate Taylor que busca se distanciar da inspiração óbvia de Garota Exemplar. Isso se dá bastante pelo jeito que ele conduz seu filme, tentando torná-lo uma representação perfeita do estado psicológico conturbado e convulsionado da protagonista Rachel. São muitas idas e vindas, muitos flashbacks, muitos encontros e desencontros até o final da trama dando a ilusão do filme estar completamente perdido e à deriva.

Isso é proposital. Oras, até mesmo o trem é uma brilhante metáfora da vida de Rachel, restrita a trilhos encarcerados que só permitem sua ida e volta no mesmo percurso. Eis aí uma grande metáfora para todo o alcoolismo e depressão que incapacitam a moça. Aliás, Taylor também trabalha em núcleos restritivos com as duas outras protagonistas, tão apegadas ao passado e presas em suas vidas miseráveis quanto a de Rachel.

A técnica de mise én scene também conversa diretamente com essa atmosfera incapacitante. Taylor condiciona boa parte dos vinte minutos iniciais do longa com muito estimulo narrativo via voz over, já deixando claro o nível de proximidade representativa que a forma do filme terá com suas personagens. Ali, já é possível sacar todo o trabalho de câmera que será utilizado para transmitir essa história.

Temos muitos planos claustrofóbicos, próximos aos atores. Na verdade, colados a eles e, por consequência, valorizando muito o trabalho do elenco. A câmera é a confidente dessas pessoas nada saudáveis. Durante os monólogos mais reveladores, Taylor trabalha com ela trêmula, desnorteada... bêbada, dialogando diretamente com o que é mostrado em tela. Logo, há muita encenação com câmera nos ombros para transmitir toda a instabilidade emocional que cerca a obra. Desfoques, alto nível de ruído, profundidade de campo baixa, luzes pálidas e suaves de paleta de cor dessaturada para darem lugar à iluminação dura de amarelo saturado para conferir os contrastes da depressão e das ressacas nauseantes de Rachel, são apenas algumas das técnicas que Taylor usa para ilustrar A Garota no Trem.

Taylor, tentando se distanciar do trabalho de Fincher, anda na contramão no sentido das composições visuais sendo muitas delas bastante vazias ou sem-graça. Pode-se considerar novamente a metáfora, mas era esperado um trabalho mais apelativo visualmente mesmo se comportando dentro da proposta autoral do filme.

Já valorizando na encenação o trabalho de seus atores, Taylor também brilha na direção deles conseguindo arrancar uma performance digna de Oscar no caso de Emily Blunt que vive a Rachel de olhares perdidos, cansados, de passos trôpegos e fala embargada mantendo-se no limite para nunca pender ao caricato cômico. Ela realmente está deplorável, frágil, deprimida e assustada. É o melhor papel que Blunt encarnou nos últimos anos.

Até mesmo com Haley Bennett, atriz um tanto desconhecida que esteve presente no fraco Sete Homens e um Destino, o trabalho é fenomenal. Ela interpreta Megan, a segunda personagem mais sofrida do filme e não tem nenhum problema em desempenhar as dificuldades impostas pelo roteiro. Bennett também investe na depressão de sua personagem que se comporta como uma femme fatale, guardiã de um segredo terrível. Bennett e Blunt são os destaques de A Garota no Trem e merecem todos os elogios.

No que Taylor tenta divergir na estética e um pouco da atmosfera tensa de seu filme ante Garota Exemplar, a trilha musical de Danny Elfman realmente copia, em algumas músicas, os sintetizadores de Trent Reznor e Atticus Ross. Quando não são os instrumentos similares, as melodias tornam-se idênticas. O ritmo irregular, de tons modais cíclicos e repetitivos de temas para acompanhar a rotina podre da protagonista é fantástico. A produção é inteiramente pensada para enfatizar, visual e sonoramente, esse aspecto bêbado e perdido de Rachel. Mesmo muito similar, a música casa perfeitamente com diversas composições funcionais e interessantes.

A Garota no Trem é um filme incômodo. Ele foge da fórmula dos blockbusters atuais ao apostar em uma narrativa complexa que exige sim muita participação do espectador para que ela faça sentido. Logo, caso não tenha paciência para uma proposta dessas, passe longe. Esse filme só te trará aborrecimento e frustração. Porém, lhes afirmo que seria um belo desperdício não conferir essa história nas telonas. Raramente vemos uma produção tão bem pensada para a sinestesia de sua forma que visa representar perfeitamente os dramas das personagens.

O mistério hitchcokiano envolta numa atmosfera kafkaesca é um presente para os fãs do bom suspense. Neste caso, um suspense regado a litros e litros de álcool e testemunhos de verdades embaçadas.

Crítica | O Contador

É bem possível que o cinema contemporâneo não tenha passado por uma profunda crise de histórias originais, escritas diretamente para a tela, como neste ano de 2016. É possível contar nos dedos os roteiros originais de destaque nos lançamentos dos estúdios majors. O pior é aguardar ansiosamente por esses lançamentos que podem se cercar de decepções como Jogo do Dinheiro. Felizmente, na cota de lançamentos da Warner, houve espaço para O Contador existir – mesmo que beba profundamente nos arquétipos vistos em narrativas de super-heróis.

Acompanhamos a história do contador Christian Wolff, um homem pacato e aparentemente normal. Porém, Wolff sofre da síndrome de Asperger, um tipo de autismo moderado. Seguindo sua rotina fixa para enfrentar todas as dificuldades causadas por sua deficiência, Wolff guarda um segredo tenebroso: é o contador de confiança de diversos criminosos da pior estirpe. Porém, dois investigadores do Tesouro Nacional encontraram uma pista que pode leva-los diretamente até Wolff. Enquanto isso, o contador arranja um novo cliente que lhe trará enormes riscos.

Bill Dubuque é o responsável pelo confuso roteiro de O Contador. Escrever uma sinopse para esse longa é realmente difícil, já que ele sofre de uma característica muito peculiar presente em poucos filmes como Tudo Pelo Poder: a troca de gêneros e propostas conforme a narrativa progride. Pelo que escrevi na sinopse, o filme parece ser uma mistura de drama psicológico com thriller de suspense, mas na verdade ele é majoritariamente um longa de ação cheio de tiroteios e lutas corporais. Bizarro, não?

Não somente o roteiro é responsável por esse estranhamento. O diretor Gavin O’Connor também varia o estilo da direção. Logo na abertura de seu filme, ele apresenta uma sequência intrigante com enquadramentos inteligentes para não revelar o rosto dos personagens durante a “perseguição”. Logo depois, já partimos para outro núcleo, também em flashback, explorando a infância de Christian, estabelecendo um backstory que define a importância de seu pai e irmão na narrativa. Então, já seguimos para outro núcleo, dos investigadores do Tesouro criando mais um drama para a agente Medina que sustentará toda a investigação. Nessas duas cenas, há uma abordagem clássica de melodramas aliados àquela atmosfera de suspense típica do diretor.

Depois disso tudo, enfim, Ben Affleck aparece como Christian Wolff, um personagem praticamente criado sob medida para o ator. Affleck mantém a expressão aérea na maior parte do tempo, nota-se que ele estudou os comportamentos e tiques de autistas – seu personagem tem diversos desses. A proposta do roteiro engana em primeiro momento, indicando um drama cotidiano desse personagem que é ao mesmo tempo impossibilitado de agir de diversas maneiras enquanto interage com o mundo do crime.

Dubuque quer mesmo mostrar uma face um tanto inédita do autismo, tratando mais como um superpoder para o personagem. Quando ele finalmente passa a apresentar Wolff mais como um vigilante obstinado a destruir todos que tentam traí-lo, o roteirista aposta em diversos flashbacks justificando o domínio absurdo em lutas e armas que o protagonista possui. Esse núcleo da infância do protagonista pode funcionar como uma faca de dois gumes: consegue resolver a burocracia de um dos seus muitos furos de roteiro enquanto sacrifica a fluidez da narrativa podendo irritar alguns espectadores.

Antes fosse somente a transição para o passado. Dubuque também demonstra muito interesse no núcleo mais chato do longa: o da investigação de Medina. Também quebra o ritmo do longa, além de ser uma narrativa bem enfadonha e esquecível – havia momentos, quando retornávamos a esse arco, que ficava surpreso, pois já tinha esquecido totalmente que ele estava presente no filme. Ao menos, o clímax da investigação rende uma sequência memorável para J.K. Simmons brilhar mais uma vez – O’Connor tem a brilhante sacada de sustentar um diálogo tenso através de um close up no ator com a profundidade de campo totalmente desfocada.

Uma constante bipolar nesse roteiro é o seu didatismo e obsessão em amarrar muitas pontas soltas. Porém, enquanto dedica tempo nos flashbacks para definir motivações através de muita exposição, o roteirista não consegue fazer a história do longa ter o menor sentido. Todo o conflito se resume com Wolff caçando os donos da empresa que o empregaram enquanto surge uma fagulha de interesse romântico com a contadora local. Mas, ao fim do filme, até mesmo um personagem se indaga: “por que raios contrataram você? ”. Exatamente, não faz sentido a empresa ter contratado Wolff sabendo quem ele é, o que ele faz, para resolver um problema ilógico, após algumas coisas ficarem subentendidas no decorrer do filme.

Já ao tiroteio final do clímax, também há uma reviravolta um tanto esdrúxula bastante previsível necessitando apenas um pouco de dedução lógica.

Porém, mesmo tendo todas essas características bizarras que eu já reclamei em diversos filmes, O Contador possui um charme interessantíssimo. O’Connor dirige suas cenas com leveza, nunca abandonando o humor. É como se o filme fosse autoconsciente dos absurdos apresentados enquanto brinca com o gênero de super-heróis. E, francamente, toda essa mistureba dá muito certo. O diretor apresenta diversas sequências plasticamente gratificantes e não tem medo de consumir o tempo para definir toda a curiosa rotina de Wolff criando esses picos dramáticos (clichês) somente no visual baseado nos contrastes das duas montagens que acompanham todas as tarefas do protagonista. Isso por si, já poupa muito da verborragia didática do longa.

Definindo que O Contador é um filme de ação, então é muito competente no que se propõe – principalmente na frieza lógica do protagonista ao executar diversos oponentes. O’Connor acerta bastante nos tiroteios e nas lutas, evitando aquela montagem frenética e irritante já vista em diversos filmes de super-herói. Finalmente aqui vemos uma ação se desdobrar em poucos planos, valorizando a coreografia e o trabalho dos dublês.

Como já demonstrado em Guerreiro, Gavin O’Connor não é um diretor típico, uma marionete de produtor. Há aqui algumas amostras autorais de sua técnica como alguns enquadramentos inteligentes carregados de metáforas visuais. Por exemplo, em um plano conjunto onde Wolff e seu contratante estão na frente de um painel exibindo a mão robótico de uma protése em contato com a humana. Wolff justamente está enquadrado no lado da mão criada por matemática racional e de potencial mais funcional do que um membro orgânico, mais frágil, que emoldura o outro personagem no plano. É básico, com certeza, mas tem um insight valioso nisso dizendo muito com pouco.

O Contador é um dos filmes que consegue desarmar a maioria dos argumentos que damos ao definir se recomendamos ou não uma sessão no cinema. Ele tem muitos furos, é repleto de problemas estruturais nessa escolha dúbia entre tantos pontos de vista, seus personagens estacionam na narrativa, evoluindo muito pouco na jornada, além dos risos involuntários que surgem em diversos momentos. Porém é tão divertido, com um quebra-pau tão genuíno como o de John Wick, plasticamente belo, com um Ben Affleck inspirado, além da trilha musical que se destaca, que é muito difícil não se divertir com essa história. É um filme-pipoca honesto e, sinceramente, precisamos de mais filmes como este.

Review | Mafia III

Mafia é uma franquia bem-sucedida que angariou muitos fãs principalmente depois do estrondoso sucesso causado por Mafia II, jogo com uma narrativa intrincada e inteligente, oferecendo um estudo de personagem clássico da jornada sobre a corrupção do espírito humano vinda através do poder. Não somente a história agradava muito, mas também toda a atenção com a jogabilidade adequada e nos minuciosos detalhes com o mapa que recriava uma Manhattan dos anos 1940/50.

Portanto, o lançamento da terceira aventura da franquia era mais que aguardado pelos fãs. Inclusive, os desenvolvedores da Hangar 13 e a 2K Czech impressionaram com o anúncio do game que exploraria uma cidade fictícia inspirada em Nova Orleans em 1968, um dos períodos mais conturbados de uma década sangrenta. Fora o fato de o protagonista ser negro, sofrendo retaliações racistas por todos os lados. Toda a proposta era inovadora e surpreendia muito pela audácia da promessa de ver tudo isso combinado a uma experiência única que os jogos Mafia proporcionam.

Entretanto, a marca maldita desta geração apareceu novamente com o lançamento de Mafia III. O hype falou mais alto e a entrega final se resume em: decepção. E não é qualquer decepção. Um jogador fã da franquia estará se perguntando a partir da segunda hora de jogatina o que raios fizeram com esse jogo. Admito que fiquei espantado com a qualidade inicial entregue aos jogadores. Obviamente, não foi um espanto bom.

Após o game te surpreender ao exibir o formato que sua narrativa será contada – através de três entrevistas em documentários, o choque de um gameplay quebrado já tomava conta. De cara já era possível denotar que o jogo não estava pronto de forma alguma para ser lançado agora em 2016. O quesito gráfico é o que mais incomoda, pois tudo parece datado, sem polimento.

Texturas porcas em baixa resolução preenchem diversos cenários no vasto mapa de mundo aberto de New Bordeaux. Os modelos repetitivos de pedestres, inimigos e subchefes também incomodam. O céu do jogo é um dos mais horrorosos já feitos para mapa aberto com nuvens tão bizarras que fariam artistas impressionistas terem inveja. Até mesmo personagens mais importantes para a narrativa tem expressões pálidas durante diálogos preguiçosos nos trechos in engine, ou seja, que não são formatados previamente em computação gráfica de maior qualidade para os trechos de exibição dos documentários ou das sequências de conversa com Donovan e outras partes de maior peso narrativo. O choque é tão grande que nem parece o mesmo jogo.

Depois da má surpresa dos gráficos obsoletos e esquisitos, nos concentramos mais na narrativa. Assim como em Mafia II, acompanhamos um veterano de guerra – do Vietnã, no caso, em seu retorno à cidade natal. Lincoln Clay, já um sujeito envolvido com mafiosos, não demora muito para retornar aos negócios escusos de Sal Marcano e seu filho Giorgi. Os três tramam um assalto à reserva federal que é bem-sucedido. Porém, ao retornar ao bar de seus amigos Sammy e Ellis, os Marcano traem Clay, tentando assassiná-lo e destruindo completamente a casa de seus companheiros.

Felizmente, graças ao crânio de adamantium de Lincoln, ele sobrevive já que a bala apenas passa de raspão em sua cabeça. Seu único amigo, padre James, o socorre e recupera Clay enquanto a política americana e os direitos civis da população negra se incendeiam com a morte de Martin Luther King. Saindo do coma, Clay jura vingança decidindo acabar com todo o império mafioso de Sal por New Bordeaux, além de minar o plano do mafioso de construir um cassino.

Mais do que esperada, a narrativa clássica de vingança só é quebrada graças às inserções dos trechos de documentários relatando os eventos do jogo e dos pensamentos de personagens importantes sobre as ações de Lincoln e como ajudaram ele a se transformar no pior pesadelo dos carcamanos. Em especial, os personagens de padre James e John Donovan recebem esse tratamento durante e pós acontecimentos do jogo. O terceiro entrevistado, o detetive federal Maguire só aparece durante as cenas de documentários – um desperdício de personagem que poderia ter surgido na aventura como um policial obstinado a acabar com Clay conforme o protagonista se torna mais poderoso.

Aliás, definindo a narrativa do jogo, ela é rica e consegue te prender graças a obsessão do protagonista em matar tudo e a todos, porém, analisando da forma necessária, trata-se de uma história genérica que tenta fugir do convencional graças a escolha inteligente da cor de pele de Clay. Raramente temos diálogos que os enriquecem como personagens e por mais surpreendente que seja, Lincoln é o personagem mais fraco dentre todos. A jornada obsessiva deixa o personagem redundante e repetitivo, não há outros desejos ou planos para ele: somente a matança. Então, basicamente, ele é o brucutu do cinema dos anos 1980 como Stallone Cobra.

Os outros coadjuvantes têm um pouquinho mais de detalhamento, bom, ao menos em suas introduções. Como Thomas Burke, um homem que luta contra o sofrimento do assassinato de seu filho enquanto tenta conciliar suas operações da máfia irlandesa. Ou Vito Scaletta, nosso protagonista mais interessante de Mafia II que corre risco de ser morto pelos homens de Sal. E Cassandra, a que ganha menos destaque ou relevância dentre os três. Os roteiristas não se dedicam muito a desenvolvê-los após as missões de introdução – o mais afetado é o drama de Burke, que estava se afundando no alcoolismo.

Esses chefes de quadrilha te auxiliam na jornada e, com a escolha inteligente do game design, tem papel ativo na mecânica te fornecendo melhorias em armas, saúde e veículos e outros serviços como subornos, cortes de linhas telefônicas e uma gangue de mercenários para auxiliar nos tiroteios, conforme o lucro de cada um aumenta a cada nova conquista de territórios que você designar para eles após dizimar a máfia de Sal. Detalhe, caso passe muito tempo sem oferecer territórios para os aliados, eles automaticamente tentam trair você – novamente, um uso inteligente da mecânica do jogo.

Em compensação ao quarteto de personagens principais pálidos e sem graça, os coadjuvantes do documentário tem mais personalidade. Padre James consegue cativar pelos testemunhos de ternura, saudade e amargor sobre a vida e amizade que tinha com Clay, além de revelar seu passado denso nas trincheiras da 2ª Guerra Mundial. Já Donovan, o especialista em grampos e inteligência que trabalhou com Lincoln no Vietnã, é o personagem mais funcional – ele que move os objetivos do jogo, além de servir como alívio cômico.

Os animadores e roteiristas se empolgam mais com o personagem oferecendo diversas situações marcantes, assim como diálogos refinados e dinâmicos. Já por serem ligeiramente melhores que o restante, tudo que envolve Donovan te mantém acordado – mesmo que o personagem seja somente estiloso, os roteiristas não dedicam muita coisa no backstory ou na própria relação com Clay. Mesmo assim, Donovan já seria um protagonista muito melhor para essa história.

Até mesmo o racismo que foi tão divulgado como fator decisivo no jogo não se comporta de modo mais incisivo. No mais, é usado como ofensa por alguns pedestres em bairros mais nobres, além de ter um jogo interessante com a polícia que sempre observa Clay de perto quando o avistam. Também é inteligente o modo como os policiais reagem em diferentes bairros: os de concentração negra, o descaso é maior com assassinatos; já se você dirigir de modo perigoso em vizinhanças de elite, a polícia já inicia uma perseguição.

Se ao menos o jogo se mantivesse medíocre o tempo inteiro, Mafia III não teria angariado a fúria de tantos jogadores, mas este não é o caso. Muitos dos problemas bizarros já foram corrigidos, pois o game constantemente encerrava o executável, além dos diversos bugs visuais e de construção que assolaram os dias de lançamento. Um dos mais irritantes era o problema da iluminação dinâmica do mundo aberto, criando sombras e brilhos intensos em questão de segundos como se nuvens colossais voassem em alta velocidade encobrindo o sol. Ainda há problemas de brilho e oclusão ambiental em diversas partes do jogo, só que estão menos gritantes aos olhos agora.

Porém, em um videogame não há nada mais importante do que dois fatores: diversão e design de jogo. Os desenvolvedores de Mafia III não aprenderam com os erros do passado: eles os repetem de modo mais estúpido. Em Mafia II tínhamos um mapa sandbox com diversas atividades e estabelecimentos para interagir, porém o jogo era dividido em capítulos que forçavam uma jogatina linear sem dar muita margem para a exploração. Já aqui temos um mapa gigantesco com diversos estilos arquitetônicos belíssimos e bem construídos, mas totalmente mortos, que não oferece um incentivo para o jogador explorar: não há lojas de roupas, cabeleireiros, mecânicos, restaurantes, cinemas, teatros – nada que seja interativo de fato, no design é tudo adequado à época.

É tudo 8 ou 80 com a 2K pelo jeito. Uma pena, pois algum cuidado com as atividades dos NPCs eles tiveram, já que as ruas sempre possuem movimentação lógica e bem delineada. Porém, New Bordeaux não chega nada perto das possibilidades oferecidas nas cidades de Grand Theft Auto V, um jogo da geração passada. Ao menos, existem diversos coletáveis como as clássicas Playboys espalhadas no mapa – embora algumas edições sejam repetidas do jogo anterior.

O maior problema do jogo – e que praticamente o enterra, é a escolha preguiçosa de game design e da mecânica principal. Assim como em Godfather II ou Far Cry 3, em Mafia III o progresso só vem após acabar com os territórios inimigos. Cada um desses, é controlado por um subchefe que podemos recrutar ou assassinar.

Para fazer esses subchefes aparecerem, é preciso causar prejuízos nas finanças daquele distrito. Nisso, o jogo te oferece algumas possibilidades, como matar um líder de gangue, interrogar um x9, queimar produtos, libertar escravos ou prostitutas, entre outros. Causando a quantidade de danos, o subchefe aparece em um prédio que provavelmente você já terá visitado durante o processo de causar prejuízo. Matando o chefe, você já designa o esquema para um dos seus três comparsas.

Porém, para conseguirmos eliminarmos o capo ou tenente comandante desse distrito, é preciso também matar o segundo subchefe a partir do mesmíssimo princípio. Então finalmente é possível começar a vingança de Clay – nos confrontos contra os chefes, há boas cutscenes, muito bem dirigidas, exibindo como cada um se comporta com o medo de morrer. Gostaram do processo? Então basta repetir a mesma coisa 9 vezes. Opa, na verdade, 18 vezes já que cada distrito tem dois subchefes. Missões roteirizadas? Sim, temos pouquíssimas dessas.

Não há diversidade alguma entre um distrito e outro. São as mesmas missões recicladas em locais diferentes. Obviamente, não demora muito para o game se tornar extremamente maçante graças a essa jogabilidade tosca - você simplesmente para de se importar. Durante a minha jogatina, jurava que o jogo tinha me custado 50 horas, porém, quando fui checar, havia pouco mais de 18 horas depois de fechar a história. Logo, o tempo se dilata aqui, é um sacrifício fechar um game que te força fazer a mesma missão diversas vezes. E pior, o desfecho da história não compensa, apesar do ótimo diálogo final.

Ao menos, o pós-jogo poderia abrir uma nova fronteira de missões aproveitando o status poderoso do protagonista em consolidar seu império criminoso. Porém uma vez terminada a história, também não há absolutamente nada para fazer. Justo ali que seria o momento ideal para explorar a fundo o protagonista e, talvez, apresentar Maguire como o rival que ele deveria ter sido. Ou abrir uma brecha de missões secundárias com Donovan e sua quest pessoal. Mas nada disso é feito. Nada.

Outro fator que incomoda é o completo descaso com a atenção aos detalhes que marcaram a franquia Mafia. Toda aquela interação com cenários e objetos desapareceu. O negócio é tão gritante que até foi compilado em diversos vídeos no Youtube que você pode ver aqui e aqui. Até mesmo os modelos de danos de colisão de veículos são os mais pobres já vistos em game free roam.

Em contrapartida, os tiroteios conseguem divertir, a reação dos inimigos ao serem alvejadas são realistas e alguns agonizam por minutos até morrer. O som é estupendo assim como a seleção de músicas licenciadas que explora o que havia de melhor no pop rock de 1968 – bom detalhe em deixar o rádio com interferência quando atravessamos túneis ou estacionamentos. A dublagem é excelente conferindo alguma personalidade aos personagens que sofrem na mão do roteiro.

Enfim, Mafia III é uma enorme sucessão de diversas decepções. Frustrações com os bugs, com os gráficos datados a mal polidos, com a história de final razoável, com o desperdício completo de seus personagens, nas terríveis escolhas de game design nos obrigando a repetir as mesmas missões até a sua conclusão, da falta da interatividade marcante e do espírito completamente medíocre desse game. Ele pode ter seus bons momentos, mas nada que justifique o alto custo do preço tabelado. O melhor a se fazer é esperar, e muito, até que o preço caia. De resto, tenhamos fé que Mafia IV seja o jogo que todos os fãs ansiavam que este fosse.

Crítica | 12 Horas para Sobreviver: O Ano da Eleição

Estabelecendo algum sucesso na sua franquia descerebrada, James DeMonaco atinge o clímax de sua trilogia desconexa que só conta o tema como laço unificador. Obviamente inspirado pelo horroroso quadro político americano dessas eleições de 2016, o criador faz vista-grossa para um dos lados, para criar o filme mais bobo e pretensioso que já vi neste ano que busca mimetizar a corrida presidencial americana – de algum modo.

Desistindo do gorefest e do horror que marcavam os dois medíocres longas anteriores, DeMonaco faz um filme de ação mal coreografado com forte viés ideológico, rasteiro e preconceituoso banhado à sangue falso. Dessa vez acompanhamos a corrida presidencial entre um homem que pretende manter o establishment do Expurgo anual contra uma candidata que teve a família inteira assassinada durante o Expurgo. Portanto, ela pretende acabar de vez com a noite de crimes que nessa altura já é tratada como feriado nacional de grande comemoração.

O discurso para dizimar o candidato oponente é acusá-lo de manter o Expurgo graças aos lucros que corporações privadas e algumas governamentais conseguem graças a enorme matança que sempre elimina os mais pobres e minorias – nada disso é bem justificado, DeMonaco apenas joga os factoides na tela.

Como todo roteirista preguiçoso, ele logo estabelece o conflito principal do modo mais maniqueísta possível. O pastor e candidato “republicano” é apenas um fantoche de um líder de uma organização capitalista poderosa que pretende exterminar a oponente na eleição, a senadora Charlie Roan.

Não satisfeito apenas com uma linha narrativa estúpida repleta de clichês, o roteirista insere mais outra onde acompanhamos o drama diário de um proprietário de uma lojinha de mercadorias. Com seu seguro contra o Expurgo cancelado, Joe monta guarda para proteger seu negócio da terrível noite. Porém ele consegue criar uma rixa com uma psicopata que quer roubar os doces de sua loja – literalmente.

O investimento com os personagens se restringe aos estereótipos e cartas raciais usadas do modo mais pejorativo possível. DeMonaco demoniza o empresariado constituído por brancos, insere símbolos nazistas, templários, confederados e frases de ódio nos uniformes da milícia branca também paga pelo empresariado. Já os negros e hispânicos são os heróis da resistência. Para amenizar um pouco isso, ele também apresenta alguns psicopatas afrodescendentes como no caso da menina que quer matar Joe por causa de uma barra de chocolate. Os únicos brancos não condenados na fita são justamente o casal protagonista: a presidenciável Charlie Roan e seu guarda-costas Leo Barnes – sim, o mesmo personagem do filme anterior.

Obviamente isso não seria problema, caso o filme não fosse tão pretensioso e autoindulgente como ele pensa que é. DeMonaco faz questão de esfregar na cara do espectador que seu filme não se trata mais da noite de crime, mas sim de alguma versão de guerra racial. Grande parte dos conflitos são catalisados por conta disso. Há uma cena absurda onde Leo discute por Joe sem nenhuma razão aparente, mesmo depois do lojista ter salvo a vida dele. O racismo nem mesmo fica implícito, pois os diálogos deploráveis sempre enfatizam a cor de pele dos personagens.

Alguns exemplos de frases que DeMonaco escreve: “Você deveria ter mais respeito depois desse negro ter salvado a sua vida. ”; “Deixa eu te dizer, eu gosto de pessoas negras, mas não vou deixar você atirar nesses branquelos. Esses são os nossos branquelos. ”, entre diversas outras linhas de diálogo tenebrosas demais para serem mencionadas aqui.

O roteirista/diretor não consegue desenvolver um pingo de qualquer potencial que algum personagem possa ter. Todos são literais, além dele tratar a senadora Charlie de modo bipolar. Ora heroína boazinha, epítome da moralidade e do bom-senso, ora uma verdadeira hipócrita. Diversos momentos são risíveis, mas é muito engraçado quando a personagem decide passar a noite do Expurgo em sua própria casa, como uma cidadã comum, para não perder votos. Porém não se omite ao plano de Leo para proteger a casa com trocentas câmeras, placas de aço cobrindo janelas e portas, além do apoio de vinte homens armados. Coerente, não?

Também há outras besteiradas como o ‘turismo do crime’ onde diversos viajantes europeus (obviamente) vem até Washington para participar do Expurgo. A história é muito raquítica para manter seu interesse ativo por quase duas horas. São reviravoltas previsíveis de um roteiro preguiçoso e pedante. Até mesmo os personagens chegam no cúmulo de irritar os espectadores graças à qualidade tenebrosa dos diálogos que evidenciam todas as escolhas estapafúrdias que tomam.

12 Horas para Sobreviver poderia se valer de ao menos ter uma direção competente, mas isso também parece ser feito no desleixo. A decupagem é baseada em muitas sequências com câmeras nos ombros, cheias do efeito câmera trêmula, com objetiva fixa – quase sempre muito aberta, gerando certa mesmice visual só quebrada em planos de close ou de câmera lenta. Aliás, as sequências de slow motion quase sempre servem para sensualizar os corpos fantasiados das psicopatas que decidem matar Joe e sua lojinha. Por ser um filme bastante barato de 10 milhões de dólares, ainda não é possível ver o Expurgo em toda sua carnificina, já que a cidade inteira parece um deserto por falta de dinheiro para preencher esses espaços vazios.

Nem a matança presta já que tudo se resume aos velhos tiroteios sem-graça de sempre e DeMonaco não se esforça em nada para entregar algum elemento mais rico ou diferenciado visualmente. Além do filme ser bastante dilatado: não tem história suficiente para contar durante sua longa projeção. O diretor também não faz questão de melhorar a performance de seus atores. Boa parte do elenco esbanja atuações dignos de filmes pornô de quintal – é ruim desse jeito, bem canastrão e tosco.

Há dois modos de ver este 12 Horas para Sobreviver: a mais correta é desligando seu cérebro sem interpretar nada ou ligar para a mensagem bizarra que o filme transmite. Desse jeito, é possível que você tire algum divertimento dessa obra. Porém, assim que você sacar que o longa é muito enviesado com pontos de vista absurdos, preconceituosos, simplistas, maniqueístas e equivocados, será extremamente difícil assistir até o fim. Boa sorte.

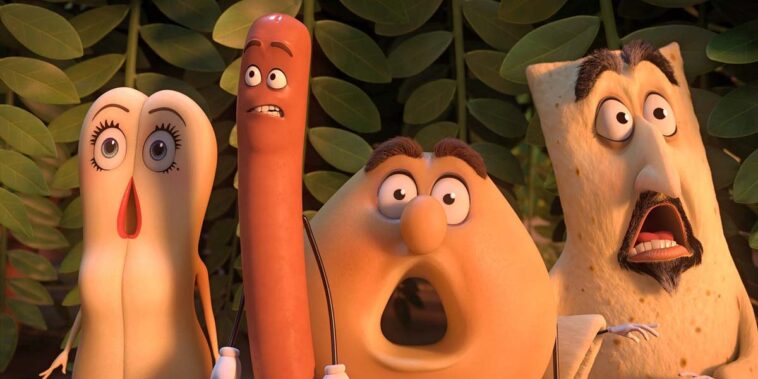

Crítica | Festa da Salsicha

Muita gente não considera filmes de animação como uma forma artística voltada para temas mais adultos. Quantas vezes já falou de um desenho adulto e recebeu aquela face de indignação de seu amigo desinformado: “Ué? E lá existe desenho que não seja para criança?”. Sim, existem, e não são poucos. Porém filmes animados destinados aos adultos são um pouco mais raros.

Para termos uma base, Festa da Salsicha é primeiro filme animado adulto com censura alta lançado desde 1999 por estúdio major. Em 1999, foi a vez do longa de South Park causar o alvoroço na época. Agora em 2016, é a turma de Seth Rogen que traz uma peça bizarra para as telonas de todo o país.

O time de muitos roteiristas é encabeçado por Seth Rogen, o comediante que teve a ideia original para o argumento. Pegando emprestada a proposta de Toy Story, Rogen nos apresenta a rotina dos alimentos felizes de um hipermercado. Todos conversam e festejam com a abertura do comércio, na esperança de serem escolhidos pelos “deuses” – nós, humanos – e que eles os levem até o paraíso – suas respectivas moradias. Porém, todos desconhecem o que realmente acontece com os alimentos quando chegam nas casas dos deuses.

Um produto comprado por engano, o Mostarda com Mel, é devolvido para o mercado e tenta comunicar todos dos horrores que acontecem nas humildes moradas dos clientes do mercado. Estressados, os outros produtos se recusam a acreditar no molho histérico. Após ser novamente escolhido por uma cliente, Mostarda com Mel se recusa a ser comprado e acaba causando um grande acidente. Nisso, uma salsicha chamada Frank e sua bisnaga-namorada, Brenda, acabam saindo de suas embalagens. Juntos terão que encontrar um caminho de volta para seus corredores. Mas nada será tão fácil, pois uma ducha assassina pretende aniquilar os dois. Além disso, dúvidas sobre a índole dos deuses começam a pairar nos pensamentos turvos de Frank.

Novamente, partindo da premissa do Mito da Caverna de Platão – já deve ser o terceiro longa com esse tema neste ano, Rogen e seus roteiristas criam uma história promissora. Afinal se trata de um filme onde as comidas têm vida própria e descobrem que seu único propósito existencial é ser mastigada, fervida, cortada, ralada, frita, escaldada, assada, entre diversos outros horrores culinários que ocorrem na cozinha – levando em conta o ponto de vista dos alimentos, claro.

Mas Rogen não está muito interessado em contar uma boa história no restante do longa, restringindo todo o potencial que ela possui. O aviso já é claro: caso odeie a comédia do grupo já visto em É o Fim, é certeza de que esse filme não conseguirá agradar. A justificativa é muito simples: o humor que Rogen utiliza é o do mais básico e chulo possível. Há uma quantidade massiva da palavrões, piadas sexuais, escatológicas e de consumo de drogas.

Tudo é cru demais para que os roteiristas tentem qualquer tipo de humor mais refinado, inteligente ou eficaz. É claro que as piadas, de primeiro momento, conseguem fazer rir, mas ao longo da projeção, escutando os mesmos palavrões e as mesmas frases de efeito, o humor começa a falhar.

Logo, por alguma competência, Rogen passa a emular as ideias vistas em Uma Aventura LEGO, filme que se vale de diversos estereótipos e clichês. Até as situações são similares, com os protagonistas visitando diversos corredores temáticos do mercado. Vemos a ala western cheio de produtos mexicanos ‘ilegais’, a ala das bebidas alcoólicas com produtos bêbados, ala das frutas e legumes, sucos, condimentos, etc. Todas rendem bons momentos graças às piadas preconceituosas, revelando um humor que ainda tem coragem de existir mesmo sendo massacrado pelas reverberações politicamente corretas.

Aliás, este é o maior trunfo do filme: não se resignar em nenhum ponto. Rogen aponta sua metralhadora para todos: drogados, alcoólatras, homossexuais, ninfomaníacos, monstros de academia, estupradores, cristãos, judeus, muçulmanos, moralistas e mais outros grupos. É evidente que as religiões são os alvos prediletos de Rogen, já que todo o filme é uma metáfora para mostrar o quão estranho o pensamento religioso possa parecer ser – principalmente pelos deuses e seu tratamento com os alimentos antropomorfizados.

A própria personagem Brenda, a bisnaga namorada de Frank, ilustra as metáforas com seus diálogos cheios de temores sobre pudor e moral. Tudo isso se esvai com o pós-clímax do filme que serve como síntese de um experimento anárquico niilista – sob o ponto de vista de Rogen. Os outros personagens coadjuvantes, principalmente Sammy Bagel e Lavash, recebem humor mais inteligente discutindo a questão Israel-Palestina do modo mais esdrúxulo possível. Já o taco homossexual é um personagem redundante e de pouca graça. A figura do antagonista, a Ducha, tem alguns bons momentos, mas não deixa de ser descartável.

Os diretores Greg Tiernan e Conrad Vernon – veteranos em filmes animados, junto do roteirista também trabalham na linguagem fílmica e na abordagem visual em favor da comédia. Ao contrário do texto que se baseia muito em palavrões, trocadilhos e xingamentos, o trio elabora piadas paródicas conseguindo duas com perfeição, O Resgate do Soldado Ryan e Rattatouille. Toda a questão entre o ponto de vista dos humanos e dos produtos também é resolvida com facilidade.

Mesmo sendo um longa relativamente barato de 19 milhões de dólares, os diretores não poupam recursos para deixar a decupagem mais rica possível. Muitos planos são apenas descritivos para ilustrar a ação bem filmada, mas há sim uma acuidade estética pensada com cores e iluminação corretas. O número musical do começo é o melhor exemplo disso. Aliás, canção esta composta por ninguém menos que Alan Menken, gênio oscarizado das trilhas musicais de diversas animações Disney.

Outras piadas de cunho sexual estão na própria caracterização dos protagonistas. Frank é uma salsicha por motivos óbvios e a bisnaga Brena tem lábios demarcados em formato de vagina. Frank também possui luvas e sapatos iguais aos de Mickey Mouse. Já a animação, apesar de fluida, às vezes tem texturas simples muito perto do limiar de serem consideradas feias. O design hipercaricato dos humanos também desperta certa curiosidade.

Aliás, um detalhe especial para a dublagem brasileira e também da adaptação do Porta dos Fundos. Além de contar com os integrantes do grupo, a Sony selecionou diversos talentos conhecidos que dublam outras animações infantis. Logo, ao reconhecer a voz de tantos atores comuns à infância dialogando com montanhas de palavrões certamente é engraçado. A adaptação também é competente ao adaptar palavrões americanos para os impropérios brasileiros, além de encaixarem memes de modo orgânico.

Festa da Salsicha é um bom longa de comédia que te deixará boquiaberto ao fim da sessão. Se perguntando, “o que raios que acabei de ver? ”. A comédia, apesar de rasteira e imperfeita, é eficiente de certa forma, mas as paródias conseguem elevar a qualidade. A história seguindo na margem de segurança do storytelling, repleta de clichês, não surpreende mesmo sob o ponto de vista muito curioso dos alimentos. Na proposta, é um filme que atinge boa parte de seu potencial, ainda mais conhecendo o estilo dos realizadores.

Bom, também, honestamente, estamos vendo um filme sobre uma salsicha falante cujo desejo é entrar na bisnaga. Isso resume perfeitamente a experiência que encontrará com a comédia escrachada de Seth Rogen.

Crítica | O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares

A busca pelo próximo Harry Potter é incansável. Não estamos restritos apenas à indústria cinematográfica de produção massiva, mas sim a própria literatura que deu origem a diversas criações que tentam emular o sucesso da franquia mágica. Intrinsicamente ligados, o Cinema depende (mais do que nunca) do próximo sucesso literário infanto-juvenil para encomendar trilogias ou sagas inteiras baseadas em obras muitas vezes vazias – Saga Crepúsculo e Cinquenta Tons.

Órfã de uma saga de muitos milhões, as editoras se contentaram com muitas obras de alguns milhões. Nessa onda vieram A Cidade dos Ossos, Jogos Vorazes, Jogo do Exterminador, Saga Divergente, Maze Runner, entre diversos outros que ainda não ganharam relevância para ganhar uma equivocada adaptação cinematográfica. Um tanto quanto tardiamente, O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares finalmente ganhou seu filme – mesmo sendo um livro de qualidade um tanto superior à de tantas outras sagas derivadas – até mesmo com direito a um diretor de nome relevante.

Como havia apontado na crítica do filme que estreou há pouco tempo, entre suas qualidades, a que mais se destacava era o enorme convite para conferir a obra original de Ransom Riggs. Com a curiosidade persistindo em minha cabeça, acabei lendo o livro poucos dias depois da cabine do filme. Como esperado, o longa adapta livremente muitas coisas tomando escolhas mais adequadas a uma obra hollywoodiana. O livro, por outro lado, é melhor que o filme, mas não por longa margem. Descobri exatamente o que estava esperando.

As tramas são muito similares entre si. Jacob, um menino ordinário e sem graça, adorava as histórias do avô sobre as crianças peculiares com quem convivia no orfanato de srta. Peregrine quando era jovem em 1940. Sua vida muda quando seu avô subitamente é morto por uma criatura bizarra que somente ele conseguiu ver na fatídica noite. Deprimido, seu psicólogo recomenda que ele vá para Cairnholm no País de Gales conversar com a srta. Peregrine e descobrir mais sobre o passado de seu avô. Junto de seu pai desinteressado, Jacob busca o orfanato, srta. Peregrine e as crianças peculiares. Porém, sua jornada não será tão simples quanto imaginava.

Indo comumente contra a maré, não segui o conselho que tantos amigos meus dizem: evite ler o livro depois de ver o filme. Logo, comparações serão inevitáveis. Riggs opta por uma narrativa em primeira pessoa de ponto de vista único com narrador-personagem. Jacob é quem conta toda a história e, mesmo tendo apenas 16 anos, ele não foge da característica que é quase inerente à esse tipo de narrador: é basicamente um intelectual fantástico em interpretar os outros e ser muito mais capacitado em tudo do que alguém poderia ser com 16 anos. Jacob seria a epítome do adolescente racional, como tantos outros narradores desse tipo.

Não que seja grande defeito, mas é sempre engraçado ver pensamentos e vocabulários de um adulto em diálogos monumentais de crianças. No caso, até daria para casar com a proposta de todos os outros peculiares serem muito mais velhos do que aparentam e, portanto, Jacob acompanharia a idade mental de cada um deles. Felizmente, Riggs consegue encaixar alguns chiliques genuínos à adolescência entre diversos diálogos com Jacob e seu pai.

Até uns 40% do livro, Riggs trabalha essencialmente essa enorme problemática de estabelecer seu protagonista niilista com seu pai tão desinteressado como ele – só que sem a justificativa de ser deprimido. Aliás, essa que é uma das grandes deficiências do filme, é muito melhor trabalhada aqui. Jacob tem seu longo momento de luto, a relação com seu avô é profundamente construída através de memorias confidenciadas ao leitor e também toda incompatibilidade paterna entre Jacob e Franklin.

Franklin cresce bastante graças a competência de Riggs em delinear ele também como um loser assim como Jacob – mesmo que o narrador nunca se dê conta disso. Franklin, mesmo repetitivo, é um dos personagens mais ricos do livro. Sem achar ruim toda a grande relação de afeto que seu pai tinha com seu filho, ele mesmo repete, digamos, os sins of the father – Abraham é uma figura paterna deficitária para Franklin e que, por sua vez, é um insosso com seu filho, Jacob.

Nesse caso, Riggs delineia a imaturidade de Jacob, coerente com sua idade real, que não consegue interpretar seu pai tão bem quanto expõe os desejos de Emma, seu interesse romântico, para o leitor. Talvez, a grande amálgama de Franklin seja oriunda da pouca importância e afeto que ele recebeu de Abe. Disso, desdobram-se todos os fracassos e desistências na vida, afinal se até o próprio pai dele parecia ter desistido, por que continuar tentando?

Enriquecendo esse lado, Riggs ajeita a mãe de Jacob como uma ricaça herdeira de uma rede de farmácias na Flórida. Porém, ambos possuem essa enorme deficiência de relacionamento com o filho. No caso da mãe, é mais superficial – o autor não elabora muito bem isso durante o vasto estabelecimento narrativo anormal para livros infanto-juvenis de aventura. Mesmo que seja proposital para conferir relevância em um conflito posterior envolvendo o orfanato, não deixa de ser esquisito. Por O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares ser o seu livro de estreia, isso é compreensível.

Mesmo novato na literatura, Riggs estudou consideravelmente storytelling, pois de forma alguma o livro se torna maçante. Ler O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares é uma tarefa fácil e que entretém bastante, pois o autor encaixa muitíssimo bem os pontos de virada da obra, além de manter diversas características peculiares de sua aventura em segredo por muitas páginas.

Como o narrador é o protagonista, acabamos o conhecendo a fundo, seus medos e paixões e mesmo com certo temperamento irritante, é agradável ler a história através de seu ponto de vista. A escolha é certeira, pois assim como Jacob, o leitor é introduzido a todo aquele universo mágico pela primeira vez então há muita pureza de sentimentos no relato dele. Riggs também é ótimo para descrever cenários, ambientes e ação com vocabulário vasto. Além de explicar, através de didatismo coerente, toda a mitologia “nova” criada por ele.

O que carece de maior descrição é justamente Jacob que é tão invisível quanto Millard para o leitor. O orfanato, muitas vezes, também não é bem descrito assim como srta. Peregrine e os outros órfãos – até mesmo Emma. Apesar de grave, essa nem chega a ser a maior deficiência do livro. O que havia achado que era um problema único do filme, se repete aqui em grau um tanto assustador, pois há elementos ótimos que o Riggs pincela, mas logo abandona para manter a locomotiva aventureira se movimentando altivamente.

Sim, os coadjuvantes carecem enormemente de conflitos, pois na escrita, uma parte considerável deles tem alguma personalidade única. No fim, muitos deles tornam-se redundantes e tão pálidos quanto no filme. Não gostaria de dizer quais são os elementos que Riggs pincela, mas eles evocam paixões e uma faceta muito obscura daquele orfanato preso no tempo. Obviamente, isso é introduzido por Enoch, o personagem mais propenso a maldade entre todos os órfãos.

Nesse jogo de esconder detalhes importantes, próximo ao clímax que surge o antagonista espectral que adiciona uma carga de outros detalhes e conflitos de mitologia que só serão apreciados em Cidade dos Etéreos, segundo livro da trilogia planejada – para se perceber como o autor não é idiota, conhecendo muito bem os vícios de entretenimento e interesses de seu público alvo. A srta. Peregrine também sofre com a palidez da escrita, mas ele tenta conferir mais contornos psicológicos para a personagem em algumas confidencias de Jacob. Infelizmente, isso nunca é posto em conflito. Jacob é o típico adolescente cheio de pensamentos recalcados apregoando muito juízo de valor equivocado em muitas passagens.

Riggs parece reconhecer os problemas de descrição que acometem seus personagens e, nisso, vem justamente a peculiaridade do livro: suas ilustrações. Na verdade, são fotografias vintage posadas para causar estranheza e calafrio. O ensaio é muitíssimo eficiente nisso, pois claramente há alguma inspiração naquelas fotografias que as pessoas insistem em dizer que vieram da deep web, o lado obscuro da internet. Algumas, causam sim algum tipo de incômodo, mas nada que seja assustador demais para adolescentes de 13 a 17 anos.

A graça é que as fotografias tornam o livro mais rico, pois todas são bem encaixadas na narrativa. Basta um personagem citar alguma foto que ela não demora muito para surgir preenchendo a página inteira. Aliás, as fotos também revelam algumas coisas que Riggs esquece pelo caminho desta primeira obra: peculiares retratados que não aparecem no restante do livro, sejam os gêmeos, a menina retorcida ou o cachorro humano.

Voltando aos personagens, o grosso da interação de Jacob reside no seu interesse romântico em Emma, a menina manipuladora do fogo – no filme, trocaram aparências e poderes de alguns personagens, além de contar com outros peculiares. Toda a problemática dela ser apaixonada pelo avô de Jacob é um pouco melhor explorada, além do choque da morte de Abe afetar muito mais as crianças do orfanato do que no filme. Riggs sabe elaborar relativamente bem essa grande paixão, apesar de carecer de explicar a motivação, fora a beleza, para que os dois se apaixonem. Uma história de amor interessante, com o conflito escondido de Emma talvez projetar os sentimentos que tinha por Abe em Jacob: algo que só vou descobrir nos livros posteriores.

O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares carece de substância em diversos personagens, além da correria típica de seu clímax burocratizado que nada mais é do que um belíssimo pontapé para comprar a trilogia inteira. Por outro lado, Ransom Riggs cria uma história muito divertida, com diversas fotografias creepy, além da ambientação de fantasia tenebrosa ser bastante convidativa para os leitores. É impossível perder o interesse no livro, ainda mais depois do longo investimento em conflitos muito humanos no primeiro ato da obra. Se ficou interessado após ver o filme de Tim Burton, a compra é garantida e o entretenimento, também.

O Lar da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, EUA – 2011)

Autor: Ransom Riggs

Publicação no Brasil: Intrínseca

Tradução: Ângelo Lessa

Páginas: 352 páginas

Crítica | Meu Amigo, O Dragão

Para suprir uma demanda avassaladora, a Disney tem estruturado minuciosamente seu novo formato de studio system para os anos 2010 – ao adquirir os direitos Marvel e Star Wars, é possível afirmar que a empresa do Mickey está de bom a melhor. Nesse ano, a Disney lançou filmes de relevância crítica e de público em quase todos os meses até agora: Procurando Dory, Guerra Civil, Zootopia, Horas Decisivas, O Bom Dinossauro, Mogli, BGA e também com os vindouros Rogue One e Doutor Estranho.

É um festival de longas que não acaba mais. Entretanto, tamanha quantidade massiva de produção sempre traz um porém: novas histórias – onde encontrá-las? Onde vivem? Com o remake de Meu Amigo, O Dragão a resposta ficou clara: dessa vez, a Disney teve de arranhar o fundo do baú.

Pegando apenas a amizade de Pete e seu dragão, Elliot, como força motriz, o estúdio encomendou um filme que – ainda bem – tem pouco a ver com o original, aberração de 1977 cheio de cantorias chatas, péssimas atuações e história raquítica. Aqui, acompanhamos Pete ainda muito pequeno, por volta de seus 4 anos, viajando com seus pais para as montanhas. No meio do caminho, um terrível acidente acontece no qual somente ele sobrevive.

Desesperado, corre para a floresta e seus perigos, mas acaba salvo pela misteriosa criatura com asas, pelos esverdeados e cara de cachorro: um dragão. Fazendo amizade com o monstro, Pete vive nas florestas tranquilamente por anos até ser confrontado por outros seres humanos. Nesse enorme choque de realidade, Pete terá de aprender a conviver de novo em sociedade enquanto tenta proteger, escondendo, seu amigo, o dragão.

Com o estúdio dando um projeto que não reúne muitas expectativas e, portanto, pressão financeira mais branda, David Lowery consegue emplacar toda a atmosfera indie – cenário de onde surgiu, em seu blockbuster milionário. Escrevendo e dirigindo, a forte inspiração no mito da Caverna de Platão reverbera inteiramente na obra – até mesmo pegando situações muito semelhantes de Quarto de Jack, filme de proposta mais sombria, mas muito similar a deste daqui.

Colocando o garoto em choque com a realidade e tentando se adaptar aos modos de vida reapresentados pelo casal protagonista e sua filha, Lowery consegue jogar bem com os elementos propostos. A interação mais crível e menos melodramática piegas é a de Pete com a pequena Natalie, interpretada por Oona Laurence, cheia de olhares curiosos e de fascínio pelo menino selvagem que é “adotado” por sua família: um madeireiro e uma guarda florestal – Bryce Dallas Howard estampando sua personagem cheia de afeto açucarado.

Lowery, porém, passa a levar o ritmo de seu longa em passos mais apressados, após o Pete voltar a se integrar na sociedade e redescobrir o amor paternal de Grace e Jack – apesar da interação com o casal ser bem básica e sem graça. O brilho fica por conta das graças de Pete com Elliot, o dragão, que apresentam os únicos momentos genuínos onde o longa parece se lembrar de seu público-alvo, o infantil.

Em questão de pouquíssimo tempo, a Disney surpreendeu com a pegada similar dos projetos de Bom Gigante Amigo e Meu Amigo, o Dragão. Assim como o longa de Spielberg, esse aqui também é uma obra deslocada que não consegue conversar muito bem com sua audiência por conta de não saber definir o assunto que quer abordar com mais afinco: a amizade do garoto com o dragão, a reinserção do menino à sociedade ou a construção de seu núcleo familiar. Mirando em três elementos mais densos que exigem desenvolvimento, Lowery se contenta apenas em arranhar diversos tópicos e contar uma história agradável. Seu filme também tem outra deficiência ao sacarmos que Lowery não é nenhum Steven Spielberg.

Não compartilhando apenas a atmosfera de O Bom Gigante Amigo, Lowery também comete os mesmos erros. Aliás, falhas que diversos filmes baseados em amizades extraordinárias cometem: a presença da figura antagonista desnecessária. Para inserir mais espetáculo visual e não deixar o personagem do dragão esquecido em meio as correrias de Pete, os roteiristas colocam o irmão de Jack, outro madeireiro, e mais alguns comparsas a fim de caçar e capturar o dragão para ganhar algum dinheiro exibindo o bicho. Nesse núcleo, também há uma mensagem contra o desflorestamento.

Novamente, esse núcleo rasteiro para inserir algumas piadas e ação moribunda a um filme mais denso só serviu para retirar tempo de tela que seria melhor utilizado para desenvolver Pete, que assim como Mogli, é bola de pinball que quica em todas bordas da história sem conseguir imprimir quaisquer grandes momentos – parte da culpa vem da atuação fraca de Oakes Fegley.

a direção, Lowery realiza um trabalho equivalente à sua escrita – sem ofender, mas também não surpreende. Como disse, o clima indie é presente no visual da obra conferido por uma paleta de cores frias e dessaturadas que pouco a pouco retomam a cor. O diretor também usa elementos interessantes como o livro que serve de foreshadowing, além de definir os laços profundos de afeto de Pete com Elliot.

O dragão, maravilhosamente construído por computação gráfica que não poupo nos detalhes e na física resultante das ações do bicho, tem suas características e poderes melhores utilizados. Por exemplo, durante a caçada de Gavin, Elliot usa sua invisibilidade o que rende um bom momento de jogo de pontos de vista entre o caçado e caçador, além da inversão de papéis ao longo da sequência.

Mesmo sem ousar, é impossível não afirmar que Lowery tem plena competência sobre a encenação, a câmera e de seus enquadramentos ricos, repleto de decupagem diversificada que explora as sutilezas de cada cenário ou locação. Às vezes, se vale de enquadramentos poderosos inferindo toda a ameaça que a sociedade representa para o dragão solitário – as aéreas que capturam o verde exuberante da floresta em contraste com o marrom pálido da terra desmatada.

Na câmera, o diretor utiliza as abordagens comuns ao seu habitat artístico: muita mobilidade e pouca estabilidade de eixo, além do uso de curta profundidade de campo. Com esses elementos muito simples da cinegrafia, ele consegue deixar o filme com o retrato indie tão desejado. Como não poderia faltar, temos diversas sequências preenchidas por música country “moderna”. Infelizmente, o excesso desse recurso acaba conferindo ares de videoclipe para algumas cenas como a qual Pete foge durante sua primeira visita à cidade.

Aponto que, estranhamente, senti uma profunda melancolia na projeção do longa. Não posso afirmar se isso acometerá outros, mas a atmosfera que Lowery cria aqui é um tanto depressiva. Até mesmo o clímax tenta superar um pouco essa fadiga que persiste, mas, mesmo sendo uma boa sequência, é difícil se livrar de toda a sonolência que pairou nos outros minutos de projeção.

Meu Amigo, o Dragão é um sim um bom filme, mas que dificilmente – pelo menos aqui no Brasil, terá impacto na audiência desejada. De ritmo inconstante, espetáculo com raros momentos de poesia e história que busca atingir diversos temas complexos, apenas consegue encher os olhos com sua exuberante beleza visual e render alguma diversão. Como os estúdios têm demonstrado interesse em história de amizades com criaturas extraordinárias, seria bom estudar um pouco as obras do Studio Ghibli como Ponyo e Meu Amigo Totoro. Se não quiserem observar o que os cineastas japoneses têm a ensinar, basta revisitar 1999 com o fantástico O Gigante de Ferro ou até mesmo E.T.: O Extra-Terrestre em 1982. Filmes de temas similares, mas muito mais felizes em suas realizações.

Crítica | O Bebê de Bridget Jones

Desde 2001, Renée Zellweger e as desventuras amorosas de Bridget Jones vem conquistando os corações de solteironas do mundo inteiro. Inspirado nos livros de Helen Fielding, um dos triângulos amorosos mais engraçados do cinema britânico, não levou muito até aparecer em uma sequência em 2004 com Bridget Jones: No Limite da Razão. Deixando a franquia na geladeira por 12 anos, enfim Bridget retorna sua derradeira aventura amorosa definitiva.

Praticamente com quarenta anos e sem marido, namorado ou filhos, Bridget alcança o sucesso no jornalismo tornando-se diretora de um telejornal em Londres. Entre o vai e vem cotidiano, a âncora do programa, sua amiga, a convida para ir em um festival de música que ocorrerá no interior da Inglaterra. Lá ela conhece Jack, galã de meia idade com quem ela acaba indo para a cama. Porém, alguns dias depois, ela reencontra seu ex-marido e antigo amor, Mark Darcy. Depois de um papo e ligeiros coquetéis, também dorme com a paixão de outrora.

Após alguns meses, com todos os sinais de uma gravidez, Bridget se encontra novamente em um dilema tão digno do nome dela: descobrir quem é o pai de seu bebê. Até o nascimento da criança, ela terá que se decidir se reata vida amorosa conservadora e segura com Darcy ou parte para uma grande aventura imprevisível com o bonachão Jack.

Com presença ativa da autora Helen Fielding no texto do longa, é possível afirmar que as características marcantes da franquia continuam presentes – mesmo que o roteiro tenha colaboração de mais outras duas pessoas. Assim como nos outros dois filmes, o conflito principal se desenlaça em mais um triângulo amoroso com Bridget sendo disputada por outros dois homens – Hugh Grant dando a vez para Patrick Dempsey.

As maiores novidades ficam por conta do salto temporal e das mudanças na vida de Bridget, agora uma ex-gordinha e bem-sucedida. Enquanto o filme diverte contando uma história agradável como as outras, é um roteiro bastante pautado por clichês e agora, agravados por conta da história de Um Senhor Estagiário, pois aqui também há aquela intenção discussão sobre o “rejuvenescimento” do mercado de trabalho, jogando profissionais mais adultos em escanteio.

Logo, Bridget é confrontada por uma nova chefe megera e antipática. Um núcleo conflituoso bastante forçado e que não agrega, removendo tempo de tela onde a história tinha que se concentrar mais: no novo personagem Jack interpretado por Patrick Dempsey e sua relação com Mark Dary vivido novamente por Colin Firth.

A inserção de núcleos secundários de conflitos distintos talvez seja o maior problema dessa comédia romântica. Até mesmo nesse drama de sucateamento de antigos profissionais, a amiga de Bridget acaba desaparecendo do filme por um tempo relevante. Também há o mais descartável que acompanha a mãe de Bridget movendo uma campanha eleitoral em busca de um cargo de deputada. Aqui há um jogo de conflitos de gerações a respeito de morais e bons costumes um tanto deslocado para uma obra do cunho Bridget Jones, entretanto serve para inserir certa complexidade em como a gravidez inesperada de Bridget poderia afetar a campanha da mãe.

Então, ao mesmo tempo que a roteirista tenta mostrar que Bridget evoluiu, também cria situações que a jogo diretamente para as enrascadas do primeiro filme. Há quem goste, porém, em termos artísticos, trata-se de uma reciclagem levemente modernizada, adaptada para os tempos de hoje.

Jogando a relevância dos conflitos secundários para trás, o longa oferece o sempre divertido conflito da disputa masculina por Bridget. A novidade é que agora os conflitos são muito mais diretos já que Mark e Jack convivem com a protagonista durante boa parte da gravidez rendendo ótimos momentos – todas as cenas com a ginecologista são ótimas. Nisso, o longa é excelente, trazendo o humor típico da franquia com o trio de personagens interessantes.

Sharon Maguire retorna para dirigir o capítulo final da trilogia – ela é a responsável por O Diário de Bridget Jones. Mesmo estando ociosa por tanto tempo, Maguire consegue conferir o feeling e a atmosfera genuína do início dos anos 2000 para os enquadramentos desse novo filme. Se valendo de uma estrutura tecnológica e de produção maiores, o visual do longa ganha tons mais interessantes assim como a movimentação de câmera. Porém, tudo muito regrado para pertencer àquela unidade visual característica das comédias românticas dos anos 1990 e 2000.

Maguire até mesmo arrisca um plano sequência fácil durante o festival musical e arranha simbologias fortes se valendo de inspiração de O Império dos Sentidos durante o clímax do filme quando Darcy caminha em sentido contrário a uma manifestação denotando todo o cavalheirismo e conservadorismo do personagem. É algo bacana e corajoso de se ver em obras desse gênero. De resto, a diretor ainda continua muito feliz no uso inteligente da trilha musical e no uso correto da montagem em favor da comédia.

Impossível não citar o trabalho divertido que Zellweger construiu ao longo de tantos anos. Aqui, há certa mudança substancial na psique da personagem e ela consegue transmitir isso com maturidade enquanto em diversos momentos repete os maneirismos e nervosismos atrapalhados que marcaram a personagem quando mais jovem. É um trabalho de resgate impressionante que deixará os fãs da franquia tranquilos em ver como Renée preservou bem as características de Bridget.

O Bebê de Bridget Jones tem os mesmos defeitinhos dos filmes anteriores – um tanto previsível e clichê, porém não acho que isso seja lá grande demérito de uma obra tão modesta e despretensiosa quanto é essa querida franquia. Este terceiro longa marca um retorno muito amistoso e divertido capaz de fazer o mais emburrado espectador sorrir em algum momento. As piadas continuam engraçadas, o slapstick ainda é eficiente e os diálogos são mais graciosos. Com certeza qualquer fã sairá satisfeito, pois é mais um Bridget Jones que transborda do carisma tão único desses filmes.

Crítica | Extremis

Pode parecer que não, mas documentários são extremamente difíceis de serem realizados. Entre as diversas formas de se fazer um filme do gênero, há o cinema direto – muito comumente confundido com o cinema verdade. Batizado pelo teórico Dziga Vertov, a teoria define essa forma de documentário como “crua” trazendo a realidade e verdade tal qual ela é. Ou seja, ao contrário da maioria dos documentários, não há a presença verbal do realizador com entrevistas posadas ou captações ensaiadas seja de cunho experimental ou verídico.

Extremis é um desses documentários do cinema verdade, um formato muito audacioso e dificílimo de ser trabalhado a favor de um discurso, já que o cineasta tem de se valer de diversas subjetividades para que o espectador compreenda a sua mensagem. Ou apenas trabalhe com temas fortíssimos – como ocorre aqui.

O documentário em curta-metragem é a aposta principal da Netflix disputar o Oscar pela categoria. Nele, acompanhamos alguns médicos atendendo e confortando pacientes terminais da UTI que precisam fazer a escolha mais dolorosa de suas vidas: se submeter a viver em um estado vegetativo através de uma máquina respiratória anexada por uma traqueostomia ou desligar o respirador comum e esperar pela morte.

Nisso, temos cinco pacientes que são acompanhados pelo cineasta Dan Krauss. A câmera discreta evita invadir tamanho espaço de tristeza e desespero velado. Então o que vale é pouco tempo de espaço amostral oferecido. Nos compadecemos ali pela dor da família angustiada e também pelo olhar melancólico de quem é confrontado com a plena certeza da morte. Logo, as palavras são um privilégio narrativo que esse filme dispensa graças ao poder imagético.

Krauss monta o curta intercalando as reuniões complicadas dos médicos discutindo o que seria ético fazer diante de tal situação, além das conversas com e entre as famílias dos moribundos. Às vezes, se vale de enquadramentos bem inteligentes, com passagens de foco, para dizer muito dependendo da sensibilidade do espectador.

O problema reside na escolha equivocada por um curta metragem. O assunto tratado renderia com facilidade um longa, além de ter maior aprofundamento em diversos dos assuntos e personagens abordados por Krauss. O longa termina sem deixar conclusão de diversos pacientes que aparecem em poucos minutos – apenas dois têm um desfecho. Enfim, o defeito maior reside na falta de aprofundamento nos casos retratados. Mesmo no cinema direto, é possível encaixar maior ênfase no tema estudado, porém são necessários mais minutos.

Extremis é um curta emocionante que aborda um dos assuntos mais intrigantes de todos: a morte. Com seus 24 minutos, é capaz de entregar uma mensagem muito forte, além de abordar elementos relevantes para a carreira médica e tocar sutilmente a polêmica da eutanásia. Uma pena sua duração seja tão curta quanto a vida restante dos pacientes retratados. No mais, é um filme que merece ser visto e que, provavelmente, te marcará.

Crítica | Sete Homens e um Destino (2016)

Um dos melhores filmes da História do Cinema deu origem a um ótimo filme em 1960 que, por sua vez, gerou este medíocre filme de 2016. A obra máxima de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais, portanto, teve dois remakes. Enquanto o filme de 1960, Sete Homens e um Destino, se destacava pela escolha inteligente de localizar a narrativa no velho oeste protagonizado por sete pistoleiros criminosos, este remake do remake que ninguém havia pedido não consegue oferecer quaisquer atrativos que destaquem a sua existência. Talvez, apenas o avanço do poderio tecnológico da produção.

A população de uma cidadezinha próxima a uma fonte de recursos naturais abundantes é ameaçada incessantemente por um “empreendedor” chefe de uma quadrilha de mercenários. Ele deseja todas as propriedades da cidade para poder explorar as minas próximas sem qualquer distúrbio. Matando, saqueando e incendiando no primeiro contato, Bartolomew Bogue não causa a melhor das primeiras impressões.

Uma viúva das vítimas de Bogue decide combater o criminoso contratando outros pistoleiros tão perigosos quanto ele. Para isso, terá que viajar com Chisolm, o chefe, oficial da lei, que será o encarregado de encontrar mais seis homens para proteger a pequena cidade do retorno sanguinolento prometido por Bogue.

Ao contrário do longa de 1960, o roteiro de Richard Wenk e Nic Pizzolatto buscam “modernizar” a história por onde podem. Nos péssimos minutos iniciais já dá para ter nítida ideia de como o texto se comportará: um vilão “capetalista” simplório, superficial, caricato pela atuação péssima de Peter Sarsgaard e maniqueísta em excesso – as características malignas são tão evidentes e exuberantes que lembram as situações rudimentares do Primeiro Cinema, silencioso, que necessitava do exagero para que os espectadores da época entendessem quem era o vilão e o herói.

Já antiquado no tratamento do vilão empreendedor diabólico, outra alteração um tanto “moderna” é a nova formação do grupo multiétnico composto por afrodescendentes, asiáticos, mexicanos, índios e até mesmo irlandeses. Nisso, dividem-se as habilidades sobre humanas de cada um deles: seja na rapidez do saque, na inteligência estrategista, na mira impecável, no manejo das facas, entre outras coisas.

As habilidades são o que definem os personagens heroicos que também são tão rasos quanto o antagonista. As motivações são escusas, os conflitos não agregam e também é difícil nutrir certa empatia com qualquer um do grupo. Entretanto, graças ao humor do elenco que nitidamente se divertiu durante a produção do longa, é capaz de provocar alguns risos durante os diálogos inusitados entre os integrantes do grupo.

O que mais intriga é como a qualidade do texto possa ser tão rasteira sendo escrita por Nic Pizzolatto, o criador responsável pela excelente primeira temporada de True Detective repleta de diálogos densos e história rica. Aqui, o argumento sustenta o filme mesmo trazendo situações tão “preto no branco”, sem graça e sem inspiração alguma. Ao apostar apenas no carisma dos atores que realmente fazem um trabalho razoável, fica explícita que toda a jornada é vazia, completamente fugaz. Algo bem diferente do que Kurosawa havia imaginado em seu blockbuster de 1954.

Na direção, Antoine Fuqua consagra a curva descendente que acometeu sua carreira. Seguindo o texto estéril de Pizzolatto, sua direção é uma das mais preguiçosas que já pintou nos cinemas em 2016. Não há uma construção de atmosfera digna dos “ápices” emocionais durante as duas horas de projeção. Os enquadramentos seguem uma mesmice que só empobrece o longa. Aliás, não apenas escolhe pontos de vista que originam elementos visuais feios, mas como a fotografia erra em diversos momentos no ajuste do foco das objetivas – não chegam a ser imagens desfocadas, mas notoriamente há problemas com “focos doces” em excesso nesse filme.

Fuqua apenas consegue entregar um clímax que aproveita o salto tecnológico que separam os dois filmes capturando imagens em slow motion, além da grande mobilidade da câmera durante o tiroteio final. Não se trata de um clímax capaz de encher os olhos, mas definitivamente é o melhor momento do longa que pode valer o ingresso de um espectador mais curioso.

Ao mesmo tempo que afirmo que a direção de Fuqua é um desperdício, também declaro com certa tristeza, afinal os longas predecessores são obras bastante generosas para criar elementos visuais riquíssimos, assim como seus personagens protagonistas cada qual com seus problemas e medos. Aqui, apenas dois recebem algum tratamento mais complexo, porém, completamente alheios à experiência daquele segmento retratado no filme.

A apatia deve ter atingido com força o restante das áreas – apenas o elenco se salva (tirando a performance bizarra de Vincent D’Onofrio), pois até mesmo a aguardada última trilha do falecido compositor James Horner não colabora muito em nos envolver naquela experiência. As músicas não chamam a atenção, são quietas, feitas para não serem notadas. Algumas das faixas se salvam buscando inspiração na trilha do clássico de 1960 e de outros westerns consagrados no cinema ou na televisão.

Também há um problema um tanto raro em produções dessa escala aqui em Sete Homens e um Destino: a inserção de uma música boa na cena errada. No caso, uma das melhores faixas, viscerais e crescentes, é utilizada sem muita cerimônia em diversas cavalgadas, porém notoriamente se trata de uma música de perseguição enervante enquanto é inserida durante cenas de transição conforme o grupo se desloca para recrutar mais integrantes na missão suicida.

O remake de Sete Homens e um Destino é um dos filmes que mais se contenta com pouco que já tenha visto nos últimos anos. Não há qualquer impulso criativo relevante. É uma obra frígida, opaca de inspiração, sem graça que possui apenas uma cena de ação boa, sem engajamento qualquer com os personagens que só contam com o carisma dos atores. Não é um longa que ofende sua inteligência também, nem mesmo com o discurso absurdo do antagonista caricato. Somente é esquecível recontando uma história que muita gente já conhece graças a dois filmes muito superiores. Na dúvida, é melhor revisitar os clássicos.