Crítica | Eu, Olga Hepnarová

Em 1973, aos 22 anos, a tchecoslovaca Olga Hepnarová, dirigindo um caminhão da companhia em que trabalhava, atropelou propositalmente duas dezenas de pedestres em Praga, matando oito. Em 75, antes de completar seus 24 anos, foi enforcada. Depois dessa execução, na República Socialista Tchecoslovaca – hoje, República Tcheca –, nenhuma outra mulher foi condenada à morte. Hoje, o país não aplica mais esse tipo de pena.

O discurso oficial nunca é, ou não deveria ser, pelo menos, suficiente. Não à toa, massacres e atentados do gênero chamaram, e ainda chamam, a atenção de vários artistas. Gus Van Sant evidenciou a permanência da dúvida em Elefante, optando por uma narrativa fragmentária, dilatada por longos travellings, não conclusiva e – seu maior perigo – aberta para acusações de irresponsabilidade. Já Michael Moore, com sua gramática tão americana quanto seu objeto de investigação, produziu Tiros em Columbine: ao mesmo tempo, a antítese e um excelente complemento do longa de Van Sant. Os dois filmes guardam, em suas bases, a tragédia em Columbine como seus gatilhos. Esta sociedade do consumo, ou, como deixa bem claro o documentário de Moore, os Estados Unidos carregam uma bestialidade com raízes não apenas influenciadas por eventos históricos passados. A partir dessa lógica, Eu, Olga Hepnarová mostra-se um filme com uma diferença notável: trata de uma tragédia além do in media res da mídia em uma nação socialista na década de 70.

Michalina Olszanska vive o papel da protagonista e a acompanhamos desde pouco antes de atingir a maioridade, período em que passou em um colégio interno, até a sua execução. Diferentemente do tom confessional que o “Eu” do título poderia indicar, os diretores estreantes, Petr Kazda e Tomás Weinreb, optaram por refletir esse sujeito como centro de suas cenas a partir de uma visão plenamente observativa, quase documental, de maneira que não ficamos sabendo o que se passa pela cabeça da personagem. Fazer esse exercício reconstituinte seria perigoso e incerto. A fotografia em preto e branco e os planos estáticos remetem imediatamente ao polonês Ida. Porém, enquanto o vencedor do Oscar mostrava a desestabilização pelo deslocamento das personagens no quadro, Eu, Olga mantém um foco alinhado em sua protagonista. Para compensar o baixo contraste da fotografia – a monotonia e o estado de espírito daquela sociedade como um todo –, o olhar e a fúria da atriz principal rouba a atenção em cada uma das composições. Soma-se uma montagem cronológica, mas de rápida sucessão, provocando um movimento frequente contração e dilatação do tempo. Durante os primeiros vinte minutos, somos introduzidos à Olga, sua relação com a família e com a escola. São cenas curtas, passam rápido e, com isso, impactam ao aplicar um compasso memorial. Seria melhor que essa certeza estética fosse compartilhada pelas outras camadas do filme.

A frieza da família, a violência que sofreu na escola, sua homossexualidade e masculinização são os pilares da mensagem do filme. O problema é que, quando isso é desenvolvido como debate, fica a impressão de um julgamento depreciativo, valendo-se de uma conclusividade que associa seu passado e preferências rebeldes com uma doença. A primeira cena de masturbação entrega esse apetite fisiológico: a porta em frente à câmera, enquadra o corpo da garota, focando em seu torso, na virilha, em parte da perna, cortando sua cabeça e pés. Eu, Olga, de tão frio e distanciado da sua protagonista, faz da tela de projeção um vidro de zoológico. A protagonista, franzina e rebelde, vai se despe de pouco em pouco e só não mostra arrependimento. Começa com a puerilidade de um seio descoberto numa festa e parte para um sexo lésbico agressivo, incômodo. Ciente disso, uma ou outra cena parece tentar atenuar esse possível moralismo, como uma em que a garota fala diretamente para a câmera; um breve instante em que a cena fica mais brilhosa durante um cena de sexo, como um momento de graça; os departamentos da vida socialista; o clímax silencioso, bem à acta non verba das declarações de Olga Hepnarová.

Ao procurar perspectivar seu personagem central, os diretores de Eu, Olga Hepnarová tentam reciclar ideias no conto de um caso cativante. Pena que o ponto de fuga é mal definido. Vale, no final das contas, por não ser banal, acompanhando um ser que saiu da “sala de jantar” e parou de se preocupar só em nascer e morrer.

Lista | Top 10 Melhores Games LEGO

Quem nunca brincou de Lego que atire a primeira pedra. As famosas pecinhas de montar já evoluíram muito chegando ao seu auge com diversos jogos, filmes e animações muito bem produzidas. Com a vinda de Batman Lego: o filme, não podíamos de deixar de fazer um top 10 com os melhores jogos já produzidos sobre a franquia Lego, afinal de contas essas pecinhas incríveis merecem um lugar digno na poltrona dos consoles, vamos começar o top 10 Lego!

10 - Lego Pirates of Caribbean

Começando nosso top 10 temos o clássico Lego Piratas do Caribe lançado em 2011. Aqui controlamos Jack Sparrow e sua tripulação em uma grande aventura baseada nos 4 filmes já lançados. O jogo conta com 80 personagens desbloqueáveis e tem uma duração de 60 horas para obter seus fabulosos 100%. o mais interessante desse jogo é o fato de ser o primeiro jogo da franquia Lego baseado em um filme da Disney. Lego Piratas do Caribe tem uma trilha sonora ótima, porém com personagens muito repetitivos o que acaba tirando a diversidade que o jogo poderia ter.

9 - Lego The Hobbit

Em nono lugar está Lego The Hobbit lançado em 2014 para todas as plataformas. O grande diferencial de The Hobbit com outros jogos da franquia na época era o fato do jogo inovar trazendo um tipo de inventário e tesouros para fazer craft. também não podemos esquecer que o jogo é totalmente legendado e dublado em português, The Hobbit conta com 100 personagens jogáveis e se passa apenas nos dois filmes da série Hobbit. O maior problema é que o jogo não contém um episódio de finalização já que a DLC do terceiro episódio da série Hobbit nunca foi lançada, deixando assim o jogo incompleto.

8 - Lego Jurassic World

Uma das franquias mais queridas da história do cinema estava faltando na coleção de games LEGO. Quando enfim surgiu Lego Jurassic World, foi difícil não ficar entusiasmado. O jogo conta com a história dos quatro filmes em grandes fases abertas que permitem a exploração. Entretanto, melhor do que jogar os momentos mais icônicos dos filmes, é controlar os diferentes dinossauros, seja “pilotando” ou encarnando os carnívoros mais temíveis.

7 - Lego Indiana Jones

Lançado Novembro de 2009 para Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii e PC, podemos fazer as 4 aventuras de Indy e seus amigos tendo um total de 78 personagens desbloqueáveis. A grande novidade desse jogo é o fato do jogador poder moldar sua fase do zero podendo adicionar terreno, objetos, inimigos e tudo que o jogo fornece para despertar a imaginação do jogador. Porém, como de praxe, rapidamente se torna repetitivo e fraco já que muitos dos personagens são totalmente iguais aos outros com poucas variedades de uso.

6 - Lego Harry Potter

Em sexto lugar temos o bruxinho mais famoso do mundo em seus dois jogos, Lego Harry Potter Year 1-4 e 5-7. Graças ao licenciamento com a série Lego, Hogwarts se torna um lugar divertido para se explorar e desvendar segredos nos cenários. O jogo contém mais de 112 personagens jogáveis onde cada personagem será útil em momentos diferentes com suas magias. Fazer 100% do jogo não é nada fácil e o desafio é o grande forte da série Lego Harry Potter.

5 - Lego Lord of the Rings

Em quinto lugar entra Lego Lord Of the Rings, lançado em outubro de 2013 para Playstation 3,Xbox 360,Nintendo Wii, PC e Nintendo 3DS.O grande diferencial desse título é o fato que a ação é muito maior do que o humor e os combates são sempre bem frequentes, o jogo contém um total de 84 personagens e uma boa quantidade de horas de jogo. Igual Piratas do Caribe, se torna um pouco enjoativo e acaba cansando o jogador, porém a beleza e a história parodiada da saga mais famosa do cinema justificam uma visita.

4 - Lego City Undercover

Em quarto lugar chegamos a Lego City Undercover que merece estar entre os melhores jogos da série Lego. Lançado em 2013 inicialmente e também para as plataformas atuais nesse ano, Undercover é praticamente um GTA em sua versão Lego com uma história totalmente original, a grande graça do jogo é a caça por coletáveis e conquistas que a vasta cidade de Lego City oferece, seu único e grande problema é o fato de não haver um modo coop sendo o primeiro jogo focado totalmente no single play.

3- Lego Batman 2: DC Super Heroes

No triunfado terceiro lugar está Lego Batman 2, lançado junho de 2012 para todas as plataformas. O mais divertido desse jogo é o fato de não estar preso apenas ao Batman já que personagens como Superman, Mulher-maravilha e o próprio Flash estão presentes para ajudar o morcegão a combater o coringa e seus aliados do crime. O jogo contém um total de 45 personagens desbloqueáveis, o menor em comparação com outros jogos da Lego, porém sua diversão e criatividade vai além do que muitos jogos pode oferecer, além de ser uma das primeiras empreitadas da Lego em jogos de mundo aberto.

2 - Star Wars The Complete Saga e Lego Star Wars: The Force Awakens

Levando a medalha de prata temos Star Wars Lego The Complete Saga lançado em novembro de 2007 para Playstation 3, Xbox 360, PC, Nintendo Wii e Nintendo DS.A mistura de um universo incrível com a criatividade e humor dessas pecinhas acaba criando algo espetacular para os apreciadores de videogame, tendo um total de 126 personagens desbloqueados e implementando os 6 episódios lançados, Star Wars Lego é de se respeitar até hoje como uma das grandes maravilhas que o mundo dos videogames pode ter.

“Primeiro grande lançamento da série de games LEGO para a nova geração, a adaptação de Star Wars: O Despertar da Força é uma gigantesca a agradável surpresa. Ainda que mantenha diversos padrões conhecidos de seus títulos anteriores, este jogo LEGO muda praticamente tudo e oferece uma imersão mais complexa e uma jogabilidade mais interessante, que mistura a arte de construir bloquinhos com elementos de shooter, puzzles e até um mundo aberto explorável que oferece diferentes missões e conquistas. Todos os personagens do filme estão aqui, ganhando animações divertidas e contando com o luxo de terem o elenco original completo fazendo a dublagem. Talvez seja o melhor jogo LEGO lançado até então. ” Lucas Nascimento

1 -Lego Marvel Super Heroes

E levando a medalha de Ouro temos Lego Marvel Super Heores lançado em outubro de 2013 para todas as plataformas. Sem dúvidas Lego e Marvel acabam formando um belo casal, usar os poderes de seu herói favorito para explorar a cidade de Nova York é incrível, os gráficos são belos e bem polidos e o jogo contém uma história criativa e empolgante para todos os apreciadores da série Lego. O jogo contém mais de 150 personagens desbloqueáveis e um total de 50 a 60 horas de gameplay para zerar em seus 100%. Existem também duas DLCs que trazem mais personagens ao jogo tentando fazer um jogo com toda a família Marvel presente, a e claro você pode jogar com o rei dos cameos, Stan Lee.

Crítica | Marguerite e Julien

Mesmo sendo o amor um sentimento universal, há muito tabu envolvido em alguns tipos de relacionamentos que certos sujeitos entram. Marguerite e Julien trata de um bem delicado. Sem pressa, não é o romance de seres de espécies diferentes, mas uma história em que o sangue familiar é o gerador do conflito. O romance incestuoso é baseado no roteiro escrito pelos parceiros François Truffaut e Jean Gruault há quatro décadas atrás, engavetado até esta produção da diretora Valérie Donzelli. Conhecendo os cineastas da Nouvelle Vague e a maneira como fazia suas adaptações (literárias, históricas), é bem provável que o roteiro original trazia uma visão quase oposta à que foi apresentada por Donzelli. O que, por si só, não é necessariamente ruim.

Em primeiro lugar, entenda-se logo na primeira imagem do filme, Donzelli destila o seu anacronismo proposital com a visão de um helicóptero – que poderá ser conectado com um dos momentos finais do filme. Quem ao menos já tinha uma ideia da história pela sinopse, da veracidade da história ocorrida no século XVI, é confrontado com um aspecto que nada reconstrói da época. Dois jovens fogem da polícia num floresta. Depois, no dormitório de um orfanato, menininhas reproduzem sons de deleite amoroso para acordar as companheiras e ouvir a história do amor proibido de Marguerite e Julien. Com esses elementos encenados, Donzelli – ciente de que uma história do gênero nunca é confortável – larga mão de uma pretensão arquetípica das histórias de amor mais realistas, apesar das idealizações, para erigir seu espaço ficcional. A cineasta, porém, não consegue. no próprio desenrolar do filme, prescindir dessas características, desfalcando os artifícios escolhidos.

Além das clássicas separações e proibições que recaem sobre o amor dos irmãos, que poderiam muito bem ser articuladas em outros romances, pouco é discutido sobre o incesto. A palavra, na verdade, aparece só nos últimos minutos do longa. Não há um momento de conversa entre os pais e os filhos, ou um discurso melodramático em que gritem: “Ela é a sua irmã! Vocês não podem fazer isso, meus filhos!” Donzelli monta, dessa forma, não um filme que se preocupa com a parcialidade, um julgamento definitivo de certo ou errado. Se assumisse algum dos dois posicionamentos, só perturbaria mais sua mediocridade estética – aspecto que retira o longa de um grotesco fracasso.

Seguindo muito artifícios que Wes Anderson repercutiu, e que poucos (talvez nenhum) conseguiram deglutir e usufruir com inteligência, Donzelli adiciona aos seus cenários uma mistura de tempos e tecnologias (os cenários campesinos do século XVII encontram carros, helicópteros), invocando uma imaginação infantil e que desperta prazer – afinal, uma das camadas narrativas é justamente a de crianças ouvindo a história. Soma-se a esse ambiente peculiar uma coleção de transições de desenho animado e planos slideshow de apresentação. No último terço do filme a jocosidade dá lugar a uma secura, inclusive na representação do sexo, apelando para uma simbologia agressiva (literal e expositivamente). Por exemplo, enquanto estão em fuga para Londres, mais perto do final do filme, há uma segunda cena de sexo entre os irmãos. Os antecedentes são o plano de uma coruja, seguido de um close em um tronco no qual escorre uma absurda quantidade de sangue (um “pau” transbordando vitalidade). A transa, em si, é rápida demais, sem apuro visual ou dramático. A relação se desgasta, se esvazia. Marguerite chega pedir perdão a Deus pelos seus pecados.

Em comparação com o resto do filme, que tem um interesse muito grande pela frontalidade, por uma composição visual bem definida, por uma violência seca (destaque para duas cenas de morte sem cortes), os minutos finais mostram uma caretice enorme. Se o trabalho pobre de atuação dos protagonistas, vividos por Anaïs Demoustier e Jérémie Elkaïm, era justificado pela relação cênica configurada, sem eufemismos, quando essa coragem deveria atingir sua epítome, a câmera foge. Para que tantos floreios, então, se o caminho a ser seguido é o atalho mais próximo?

Incapaz de terminar até numa nota grave, Marguerite e Julien sabe esconder bem os temas sob as sua narrativas, mas que não carrega em suas decisões metade do amor e da coragem que moveu o amor dos irmãos até as últimas consequências.

Marguerite e Julien (Marguerite et Julien, França – 2015)

Direção: Valérie Donzelli

Roteiro: Valérie Donzelli e Jérémie Elkaïm

Elenco: Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm e Frédéric Pierrot

Gênero: Romance

Duração: 105 minutos

Crítica | Showgirls

O holandês Paul Verhoeven fez a clássica rota migratória do cinema: após fazer sucesso em seu país natal, o diretor foi para Hollywood e fez sucessos de crítica e de público como RoboCop – O Policial do Futuro, O Vingador do Futuro e Instinto Selvagem. Porém, em 1995 a sua carreira nos Estados Unidos morreu por conta de Showgirls. Quando lançado, o longa foi um dos maiores fracassos da indústria e foi destruído por público e crítica, ao ponto de ganhar seis prêmios do Framboesa de Ouro, inclusive Pior Filme e Pior Diretor. Quando se escuta sobre um filme quem tem tal fama, todos têm vontade de ver o porquê dessa reação tão negativa, mas diria que este foi um filme subestimado na época de lançamento e que merece ser revisto hoje. O que Verhoeven conta é uma jornada se autoafirmação feminina e uma visão muito honesta sobre o jogo do show business.

A história é a típica busca por sonhos: Nomi (Elizabeth Berkley) é uma jovem dançarina que sonha em se tornar uma showgirl nas grandes atrações dos hotéis de Las Vegas. Mesmo começando como stripper em uma casa noturna, Nomi cresce graças à ajuda de Cristal (Gina Gershon) uma dançarina muito respeitada no meio que começa a ver na garota uma nova estrela, desde que ela aceite as regras do jogo.

Refazendo a parceira com o roteirista Joe Eszterhas (Instinto Selvagem), o longa se mostra objetivo desde o primeiro take, ao mostrar Nomi indo para estrada e conseguindo a sua carona para Vegas. Essa sequência já mostra o senso de moral particular da personagem. E essa moralidade da protagonista é colocada à prova durante todo o filme: se no início mostra ela apontando uma faca ao caroneio por tocar em seu cabelo, mais para frente a vemos fazendo sexo com um homem mais poderoso dos bastidores para conseguir o que quer. E o interessante é que durante todo o filme ela reafirma várias vezes que não é uma prostituta, mas suas ações a colocam em uma linha muito tênue. A maioria dessas ações ocorrem por ela ter que se adaptar as regras do jogo dadas pelo show business que é retratado de maneira crua. Se durante as apresentações há um grande espetáculo com dançarinos lindos e uma grande produção, nos bastidores vemos homens sem escrúpulos que tratam as showgirls como se fossem pedaço de carne - tanto que quando Nomi faz a sua primeira audição para um show em um grande hotel, o diretor do espetáculo fala: “Venda o seu corpo.”

Aliás, outro ponto que chama a atenção em Showgirls é como Verhoeven discorre sobre Las Vegas e os homens. A cidade do pecado não é mostrada como um lugar luxuoso e grandioso, mas sim como um local brega e decadente. Tudo é visto de maneira afetada. Todas as luzes utilizadas pelo diretor junto com o diretor de fotografia Jost Vacano aumentam a sensação de artificialidade do local. Não que seja feio, pois o longa é muito bem filmado e visualmente muito bonito, mas o uso dessas luzes e cores quentes que berram durante a projeção demonstra a visão kitsch do diretor. Isso vai desde a concepção visual do filme até as atuações, que são em sua maioria muito exageradas. Elizabeth Berkley está acima do tom em todas as cenas do filme; Gina Gershon é péssima de tão artificial; Kyle MacLaham usa toda a sua canastrice para criar um personagem de aparência bondosa, mas no fim se revela uma crápula da pior espécie. Isso é um fator que pode distanciar o espectador é essa estratégia do diretor em que tudo é falso, além das cenas provocantes de sexo.

Quem conhece a obra de Verhoeven sabe que ele nunca teve pudor para mostrar cenas de violência e sexo, mas nunca usou de maneira explícita com o simples objetivo de chocar apenas para incomodar o espectador. Há uma coerência com o universo do filme: em Showgirls vemos um mundo no qual tudo é movido pela luxúria e pelo desejo. A existência dessas sequências e dessas atuações cartunescas faz todo o sentido. Em uma dessas passagens em que o caráter de Nomi será posto à prova, temos uma longa cena de sexo na piscina. Ela é tão exagerada e brega, que chega a ser hilária. Esse é o tom do filme. É quase como se o diretor estivesse falando para o espectador: “Essa é a minha história e essa é a minha protagonista. Se não gostou, o problema é seu”. É compreensível quem não compactue com essa ideia.

Mencionei que o filme tem uma visão peculiar sobre os homens. Na época ele foi apontado como um filme misógino e acho uma acusação injusta. Todos os personagens masculinos apresentados são canalhas da pior espécie, que acham que as mulheres são apenas instrumentos de prazer. E mesmo que as mulheres tenham que se submeter aos seus desejos, elas o fazem por ser a grande regra daquele jogo: o homem é o poderoso. Mas a protagonista renega essa condição durante todo o filme. Até quando está trabalhando como stripper no primeiro ato, ela não baixa a cabeça para o dono da boate. E no fim, ela faz uma ação que mostra todo o seu orgulho feminino em nunca compactuar com essa “imposição” existente no mundo em que entrou. Nomi tem noção que não entrou por conta de seu carisma ou de suas habilidades como dançarina, mas sim por sua beleza.

Não que o filme não tenha defeitos. As atuações são inconstantes; alguns diálogos são horrorosos e a trilha vai do breguice para o mau gosto mesmo. Mas mesmo não sendo dos melhores de Paul Verhoeven, ele discute um tema importante e mostra uma realidade que acontece até os dias de hoje. Quantas moças não conseguiram suas carreiras apenas por sua beleza? Quantos poderosos ainda têm a visão da mulher como objeto? Pode ser que a forma escolhida pelo diretor não agrade a todos e é compreensível quem não compre. Mas aos fãs de Verhoeven, vale conferir Showgirls e mostrar que ele não merece o título de Um dos Piores Filmes dos Anos 90. Há obras muito piores e que não têm a relevância que esse filme tem.

Crítica | A Sangue Frio

O jornalismo enquanto atividade é algo tão mutável, efêmero e volátil como a sociedade. Pela História, encontram-se diversas e diversas maneiras de exercê-lo, de maneira mais elitista, mais popular, muito texto, pouco texto, preocupando-se com o factual ou encarnando um comportamento oblomoviano. E, se faz parte da História, e é, também, uma criação artística (de grau discutível) corre o inevitável risco da ciclicidade, no bom sentido. Acompanhando os movimentos contra produtos fast, ou seja, as frentes que privilegiam o cuidado à rapidez (slow food, slow travel, slow home…) temos na área jornalística, hoje, a ascensão do slow journalism, que tem como uma de suas diretrizes o interesse maior em ver como as histórias decorrem e terminam do que simplesmente constatar os fatos que as iniciaram. Neste decorrer da segunda década do século XXI é quase impossível não encontrar no passado influências ou referências que sustentam nosso pós-modernismo. No caso, a Delayed Gratification, uma das revistas mais famosas do movimento hoje, tem várias influências óbvias tiradas da The New Yorker, a mesma que possibilitou a formação do New Journalism na década de 60 do século passado.

Dos escritores mais notáveis e fundadores dessa supracitada geração, destaca-se Truman Capote (1924-1984), contista, dramaturgo, roteirista e autor de A Sangue Frio, visto por muitos como sua obra-prima. Publicado originalmente em quatro partes na própria The New Yorker, o grande sucesso da história levou os textos a serem compilados poucos meses depois do seu fim pela editora Random House em 1966. A edição analisada foi a mais recente, publicada no Brasil pela Companhia das Letras, 432 p., com prefácio de Ivan Lessa e posfácio de Matinas Suzuki Jr. Para quem só leu a capa e seu subtítulo mais do que revelador, esses textos são de integral importância para contextualização do livro. O excêntrico autor é uma das figuras mais polêmicas da área em sua época, tanto pela sua personalidade como por sua escrita – criticada ferozmente inclusive por colegas e também pelos escritores da geração beat (Burroughs, principalmente). A apresentação de Ivan Lessa mostra uma fala do escritor que dá o tom perfeito de como era seu caráter: “(…) a verdade é que eu escrevi uma obra-prima”.

Mais do que apenas revelar o final da narrativa, a capa, hoje, gera expectativas, o que pode ser tanto bom quanto ruim. Bom porque o leitor curioso e que não tem problemas com essa atitude vai ficar ainda mais instigado. E àquele que tem problemas levará um soco no estômago, vai (ou ao menos, deveria) amadurecer intelectualmente. Ruim porque pode trazer à tona uma impressão errada: os EUA guardam uma fama macabra pelos casos de serial killers, cada uma mais psicótico que o outro. Com obras como Helter Skelter, de 1974, e o impecável O Massacre da Serra Elétrica, do mesmo ano, fundou-se todo um imaginário de estereótipos. E A Sangue Frio nada tem a ver com isso.

Capote leu uma notinha no jornal sobre um crime em que uma família (o pai, a mãe, o filho e a filha adolescentes) foi brutalmente assassinada na própria casa, em uma pequena cidade do Kansas. Depois de digerir e refletir sobre o conteúdo, o escritor viu nessa pequena e desastrosa notícia algo muito interessante de ser investigado. Então, o autor viaja para a cidade e passa a acompanhar as investigações e a fazer muitas entrevistas com as mais diversas pessoas da cidade. Vale notar que é uma cidade pequena, com menos de 300 habitantes, que mal tinham o hábito de trancar as portas de suas casas durante a noite. Não é surpresa que o choque de encontrar de repente uma família brutalmente assassinada foi avassalador. Capote, entretanto, utilizou uma técnica muito inteligente, porém muito perigosa: as conversas não eram registradas na hora. Não havia anotações em papel ou gravadores. Dizia que tinha uma memória muito boa e era capaz de reproduzir com aproximadamente 95% de fidelidade o que via e ouvia. A proposta era tentar intimidar o menos possível os entrevistados, pensando que um caderno ou um gravador poderia fazer com que as pessoas alterassem seus discursos, não tivessem tanta confiança ou omitissem certos detalhes. Poderia, logo, estabelecer um contato muito mais próximo com o seu interlocutor e, diferentemente de um jornalista clássico, que se atém à fidelidade dos fatos e falas, traçar e penetrar a “alma” dos entrevistados. Justifica o que Capote chamaria da escrita do “romance de não-ficção”, gênero que se gaba de ter inaugurado com esse livro. E, ao mesmo tempo em que produz algo deveras interessante e aproveitável, cria também conflitos literários e éticos.

É dito que o material bruto da investigação é de aproximadamente oito mil páginas de manuscritos. Algo, no mínimo, ilegível. Não há como negar que condensar essa história não é trabalho para um fulano qualquer. Truman Capote já havia publicado quatro romances, e diversos contos e ensaios, ou seja, já possuia um bom (ou mal) reconhecimento no meio literário. O fato é que se somou à massiva quantidade de dados relações muito mais profundas do que a “simples” relação fonte-entrevistador. Capote teve de entrar em contato com os próprios assassinos para poder concluir seu romance e, segundo boatos, teria estabelecido uma relação homoafetiva com um deles, Perry Smith, que é muito humanizado na obra. É notável a diferença de tratamento entre ele e seu parceiro, Dick Hickock, descrito como muito mais brutal, perverso e traiçoeiro. E talvez realmente tenha sido. E reside aí esse grande mistério, essa grande ameaça à credibilidade. E mesmo que Truman Capote sempre tenha se declarado muito mais escritor do que jornalista, a atitude tomada por ele é muito perigosa. E isso sem falar da polêmica que essa perspectiva causou para os outros membros da família Clutter que leram o livro.

Como se já não bastassem essas polêmicas, o produto final, enquanto peça literária, é também complexo e, por vezes, defeituoso. Como um psicopata que executa seu plano torturante, milimetricamente planejado e à sangue frio (diferentemente dos facínoras da história real, que, no final das contas, levaram poucos dólares depois das execuções brutais e impensadas), Capote inicia uma narrativa congelada, truncada. Na primeira da quatro partes do livro, intitulada “Os últimos a vê-los com vida”, Capote usa de quase uma centena de páginas apresentando e descrevendo detalhadamente não só a família Clutter como também outras residências e personagens da pequena cidade. A escrita afiada dilui-se em um detalhismo inepto, assemelhando-se à mediocridade do descritivismo dos piores escritos de Eça de Queirós, por exemplo. Essa ferramenta não serve nem como tempo para respiração, nem como analogia (os usos mais comuns). Teoricamente, seria a parte do romance que mais se aproxima do modelo jornalístico. Porém a abundância de detalhes confronta, novamente, a credibilidade. A não ser sob um olhar virgem, ingênuo que se é possível não torcer o nariz para certas passagens. Seria mais coerente intitular essa passagem de “A Sangue Coagulado”. Imagina-se, talvez, que essas figuras apresentadas tomem suma importância no decorrer da narrativa. E realmente algumas servem como plano secundário para explicação de certas consequências. Destaca-se a equipe policial, principalmente o xerife. Mas nada perto de uma sensação de algo como feito em Watchmen, por exemplo. A cidade, Holcomb, não entra para a lista de personagens.

Por sorte, as próximas partes são menos empelotadas. Capote prefere injetar um anticoagulante eficaz durante a metade da segunda parte, “Pessoas desconhecidas”, ao invés de administrá-lo por via oral desde o início da narrativa. As pedras da leitura se desmancham gradativamente e o fluído pode, finalmente, circular entre o livro e o leitor. A rima entre a forma e conteúdo se torna mais clara, ágil, e o conhecimento invejável do escritor na construção de seus parágrafos fica agradável e, pontualmente, surge um humor sutil, até mesmo em passagens mais absurdas – o que acaba sendo um tanto involuntário, diga-se de passagem. Mistura-se raiva e familiaridade com os dois lados, tanto dos assassinos quanto do lado da família e conterrâneos. Fica bem claro que houve uma desestabilização comercial e social da cidade, mas, repito, soa deslocado e secundário na movimentação da narrativa. Uma movimentação composta de picos e vales. Analogicamente, mais parecido com oscilações barrocas do que com a excitação e os impulsos de jazz. Também, como não ser carregado por essa “síndrome barroca” dentro do redemoinho em que o escritor se arriscou a adentrar? Como não se empolgar e costurar William Steffe e seu Battle Hymn of the Republic, cantado por Perry e Dick no final da segunda parte (“Glory! Glory! Hallelujah!”), com o clássico Hallelujah de Messias de Händel? Ou ainda comparar, já na terceira parte, “Resposta”, ao “Inverno” de Vivaldi, oscilando freneticamente entre núcleos narrativos, colocando a história em um desenrolar de alta velocidade? Sob essa perspectiva, a narração de Capote personifica um caráter cinematográfico: muitas imagens, muito precisas, acompanhadas de trilha e ritmo.

Essa cadência alucinante tem uma freada, não brusca, na quarta parte, onde os assassinos são pegos pela polícia, interrogados, julgados e executados. A marcha diminui gradativamente. É um capítulo do livro muito interessante, pois aborda questões sobre pena de morte, as prisões da época, os tratamentos, o famigerado corredor da morte… Um detalhe soturno fica muito explícito: Capote preferiu a injeção direta do anticoagulante do decorrer da narrativa, mas fica claro que ele adicionara, desavisadamente, pela via oral certas abordagens em relação aos criminosos (em relação à Perry, principalmente) para colocar o leitor em uma situação complicada, de indecisão, raiva ou pena. Trágico, o final também pesa como uma última sequência de um longa, com a imagem de um pôr-de-sol em fade-out e a música em fade-in.

Vale também um comentário sobre a tradução. Sergio Flaksman, que já traduzira seu primeiro Capote aos 18 anos (Breakfeast at Tiffany’s ou Bonequinha de Luxo), retorna em mais um trabalho impecável. Sem subestimar o escritor de A Sangue Frio, mas para quem já traduziu Shakespeare, Philip Roth e Henry Miller, esse caso é só mais uma tarefa. Curiosa, a língua proporcionou para o português o mérito de uma ambiguidade involuntária para o título da quarta parte: em inglês “The Corner”, chegou para nós como “O Canto”. É o canto, o ângulo reentrante formado pelo encontro de duas superfícies, posto a um canto, afastado, desprezado. É o canto, o derradeiro canto, que se calará com o encerramento das gargantas pela oposição do peso do corpo e da tração da forca. Mesmo se as histórias são verdadeiras, A Sangue Frio não é uma obra-prima, mas, para Capote, é, ao menos, “a morte do cisne” do carnaval de seus demônios.

A Sangue Frio (In Cold Blood, 1966)

Autor: Truman Capote

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 440

Crítica | Toni Erdmann

Fazer uma boa comédia é realmente mais difícil do que parir um drama eficiente. Esses dois tipos de histórias têm seus vícios, suas facilidades e apelações, variando de território em território, de cinema em cinema. Fugindo das atualidades que o tempo pode devorar como um salgadinho barato – encarregue-se o jornalismo humorístico dessa seara –, as boas histórias encontram ressonância atingindo os temas universais. Com o passar das gerações e a atenuação dos regionalismos, da truculência explícita do patriarcado e uma consciência maior do que é preconceito, relações possíveis parecem ter se ampliado na sociedade ocidental. Possibilidades que se tornaram clichês, capazes de se engancharem nos momentos políticos, ora atraindo saudosos de uma comédia “proibida” (raras vezes inteligente, mas ao menos expansiva) e uma comédia “jovem” (baseada na repetição do cotidiano, das situações como espelho exagerado da realidade, pelas gírias, caras e bocas, que tomam corpo principalmente nos vídeos e nas arestas que tentam agarrar do cinema). A distância entre Os Trapalhões e Eu Fico Loko é enorme. Mas como soube a alemã (que ironia) Maren Ade construir um filme que, se o grande público der uma chance, encontrará uma das melhores comédias dos últimos tempos. Verdade que a forma levada por Ade está longe de trazer aquela iluminação horrível ou a gritaria das globochanchadas. Porém, soube fazer das ferramentas dos cinemas autorais um catalisador da sua extensa, ao mesmo tempo curta, comédia.

A diretora alemã segue por uma via aberta pelos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne. Os irmãos que outrora fizeram uma das melhores obras em questão de cinema político, Rosetta (1999), parecem ter esquecido da eficiência da câmera aliada à dramaturgia para se dedicarem a um fluxo puramente narrativo no mais recente A Garota Desconhecida. Parecia indicar uma exaustão criativa. A experiência jovial da cineasta de apenas 40 anos, porém, conseguiu reverter essa impressão.

Pai e filha, Winfried (Peter Simonischek) e Ines Conradi (Sandra Hüller) são os dois sóis da narrativa. A filha, uma adulta que está desbravando as perigosas e masculinas matas do mundo dos negócios, trabalha em Budapeste. Ela vive longe do pai, um idoso bonachão que vive na bênção de sua mediocridade, ajudando asilos e escolas com o seu humor performático (ele adora usar dentaduras falsas, perucas, roupas coloridas, alterar a voz) e dando aulas de piano. Com as suas férias, a figura kaufmaniana aproveita para visitar a filha e tentar revitalizar a relação dos dois. E como o humor já é inerente ao seu cotidiano (na primeira sequência do filme, em que a personagem atende a campainha, isso já fica claro), o pai vai tentar usar suas artimanhas para reconquistar o afeto da filha.

O primeiro contato dos dois se dá numa reunião familiar. Ines está apenas de passagem e Winfried, desavisado, chega de uma apresentação com pasta d’água no rosto. A materialidade do palhaço, a maquiagem, ao encontrar as vestes da filha num abraço é automaticamente rejeitada. As marcas de uma figura que transmite o prazer são rejeitadas pelo paletó de Ines.

Durante sua estada com a filha em Budapeste, Winfried ficará, num primeiro momento, apenas na forma de pai. Percebendo que seus esforços de aproximação são inúteis frente à realidade infeliz e por vezes humilhante que a filha enfrenta todos os dias, ele coloca uma peruca longa, dentes postiços, um terno e se transforma em Toni Erdmann – um Tony Clifton sob a identidade de coach. Vestindo as roupas do mundo empresarial, Toni vai se infiltrar no cotidiano da filha com suas mentiras bem intencionadas e chamar a atenção de todos ao seu redor.

Nesse jogo que só aparece de vez no filme depois de uma hora, a câmera sempre próxima mostra a que veio. Sem poder revelar para os colegas que aquela figura estranha é seu pai, Ines fica presa às pegadinhas e situações desconfortáveis que Toni inventa. Os planos longos dão vazão a todo o talento dos atores e da fluidez do texto (roteiro de ferro, é certo; os improvisos aos inexperientes!) que para o espectador são tão engraçados quanto desconfortáveis para as personagens. A câmera raramente se move durante os diálogos, apenas no campo-contracampo, não dando chance para saídas. Como estamos sempre mais ao lado de Ines do que de Toni, a câmera na mão abraça o espectador e instala uma imprevisibilidade iminente, quer dizer, nunca se sabe quando, como ou o que o pai vai fazer para chamar a atenção. E quando chama, não há uma estrutura óbvia de quando cada situação vai durar. Por outro lado, a dilatação incômoda, uma vez hilária, faz com que as duas horas e quarenta de filme não pesem.

A originalidade de Maren Ade é de uma simplicidade notável no cenário do cinema mundial, sobretudo do europeu que povoa festivais. Principalmente porque aproveita o que as raízes clássicas dos norte-americanos tem a oferecer ainda hoje. Seu esmero pelo que está na tela, sem focar no extracampo (um comentário complexo acerca da Europa atual) para além do necessário da construção dos personagens (as dificuldades da mulher no mercado de trabalho) confere a Toni Erdmann status de referência contemporânea. Certamente suas influências não estarão explícitas no futuro, afinal, não inventa nenhuma roda. Ao contrário, exibe sem ostentação nenhuma, a eficiência de suas ferramentas.

Kenneth Lonergan é outro que se arriscou numa escala épica com Margaret, com um processo de montagem e edição conturbado. O filme tinha seus experimentos expostos demais. A ópera era para Lonergan um artifício de busca pelo (melo)drama. Ade, em comparação, parece não fazer força para parir o milagre que é Toni Erdmann, sem usar som extradiegético nenhum. Ainda assim, a música tem papel fundamental em algumas cenas.

Se em Manchester à Beira-Mar há uma das mais difíceis e dramáticas cenas do cinema recente, Toni, com uma festa “diferente” no final e o climático abraço entre pai e filha, invoca todos os tipos de reações com o seu humor inteligente e a sua história de reencontro nada conformista. A risada, taxada de ferramenta passageira, frívola, ou até desrespeitosa sob a ótica religiosa, nas mãos de Ade é a chave perfeita para capturar a complexidade do nosso mundo.

Crítica | Redemoinho

A parceira entre o diretor José Luiz Villamarim, o roteirista George Moura e o fotógrafo Walter Carvalho se mostrou muito produtiva na televisão. Os resultados foram as ótimas minisséries O Canto da Sereia e Amores Roubados, além do remake da novela O Rebu. O que chamava a atenção nessas produções era o tratamento cinematográfico e cuidado dado pelo trio. Aí veio a pergunta de quando essa equipe de ouro iria fazer algo no cinema. Agora estreiam nas telonas com Redemoinho, um longa que mesmo sendo esteticamente muito bonito, peca pela história desinteressante.

Baseado no livro de Luiz Ruffato, o filme se passa durante um dia – mais especificamente o Natal – na cidade de Cataguases, no interior de Minas Gerais. Luzimar (Irandhir Santos) reencontra Gilson (Júlio Andrade), um amigo de infância que se mudou para São Paulo. Durante as conversas, os dois acabam lembrando-se de um acontecimento que mudou a vida deles para sempre.

O roteiro de George Moura é muito irregular. Se ele acerta nos diálogos entre os dois personagens que vão lembrando de maneira orgânica dos acontecimentos e constrói uma boa relação entre eles, acaba errando ao colocar outros núcleos que são inúteis para a trama principal – como o da personagem feita por Dira Paes – e de não saber as vezes para onde ele vai. Em certo momento, o texto fica em dúvida para qual caminho ele está seguindo.

Além de subestimar a inteligência do espectador criando plots twists (reviravoltas de roteiro) que acha que são muito inteligentes, sendo que são óbvias. Não vou entrar em detalhes, mas no meio do segundo ato o espectador mais atento vai descobrir quais são as tais reviravoltas e para quem não entendeu, não tem problema, pois o filme fala três vezes quais são elas para que ninguém saia com dúvida. Se a escolha do roteiro fosse apenas o relacionamento entre os dois, que é um redemoinho de emoções por ter felicidade, amizade, afeto, amor e ódio seria muito mias plausível, mas ao colocar esses enfeites para tentar ser mais inteligente acaba dando um tiro no próprio pé. Além de ter um sério problema de conclusão.

Esteticamente Redemoinho é muito bonito. Diria que a força do longa está no visual. Fotografado pelo mestre Walter Carvalho que junto com o diretor José Luiz Villamarim, criam uma gramática visual que consegue ser mais interessante que o roteiro em si, por contar mais sobre os personagens e o local. Só notar que as cores vistas no longa são secas, não há cores vivas durante toda a projeção que mostra como a vida daqueles personagens naquela cidade são vazias. Há mais características na fotografia que mostram essa sensação de vazio: os personagens ficam na maioria da vezes no canto inferior do quadro, mostrando como eles se sentem inferiores; a própria imagem é estática, a câmera se movimenta poucas vezes; os planos são muito longos, que dão a sensação de ser um lugar aonde a monotonia dita os acontecimentos. É mais um trabalho grandioso feito por Carvalho, que já tem no currículo obras fortes como Lavoura Arcaica, Madame Satã e Central do Brasil.

Mesmo tendo essa gramática na sua mão, Villamarim infelizmente ele não a executa como deveria. Há um excesso de planos longos e do uso câmera estática. Tem momentos que não necessitavam se tão longos e que a câmera poderia ser um pouco mais solta. Não é um trabalho ruim, mas em seus trabalhos televisivos o diretor se saia melhor. A tentativa de ser autoral e a sua escolha estética, acabou o limando. Não é um trabalho ruim, mas poderia ser bem melhor.

O elenco está ótimo. O destaque fica por conta dos dois protagonistas que são dos melhores atores trabalhando hoje no cinema brasileiro e demonstram uma ótima química. O ótimo Irandhir Santos cria Luzimar como um homem que está satisfeito no seu lugar no mundo, mas tem os seus segredos que o fazem se questionar. E o ator usa muito bem o seu corpo, é só notar o seu tom de voz e como Luzimar fica olhando para baixo o tempo todo, que já demonstra que o personagem se sente inferior de certa maneira. Se Santos cria um personagem mais introspectivo, Júlio Andrade faz de Gilson uma figura mais explosiva. Sempre bebendo e lembrando do passado, Andrade cria um personagem que vai se tornando antipático pouco a pouco. Parece que por ter se dado bem em São Paulo, Gilson vê em Cataguases uma cidade atrasada que não terá futuro e seus moradores nunca se darão bem na vida. Quanto mais o personagem bebe, mais intensa é a atuação de Júlio Andrade. Dira Paes está bem, mas não tem muita função no filme enquanto Cássia Kis se mostra pontual como a mãe de Gilson, que em poucos momentos denota como é mal tratada pelo filho.

Mesmo Redemoinho tendo pontos positivos, ele é falho em criar alguma relação com o espectador. A gramática visual cansa em certo momento e o roteiro é irregular. No caso a forma ficou bem feita, mas o conteúdo infelizmente se mostra raso, fraco e desinteressante. Que a próxima investida da equipe de ouro no cinema, seja mais eficaz.

Redemoinho (Idem, Brasil – 2016)

Direção: José Luiz Villamarim

Roteiro: George Moura

Elenco: Irandhir Santos, Júlio Andrade, Dira Paes e Cassia Kis

Gênero: Drama

Duração: 100 minutos

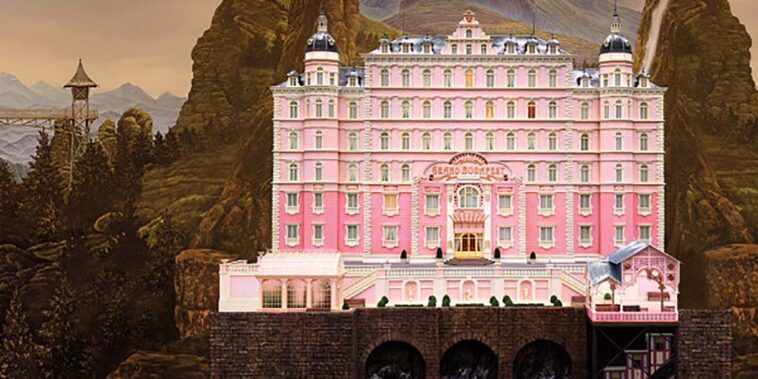

Crítica | O Grande Hotel Budapeste

No curto ensaio “Brinquedos”, Barthes afirma a inferioridade dos brinquedos de plástico em relação aos de madeira. Os soldadinhos, as bonecas que urinam, salas de operação em miniatura, trens, postos de gasolina etc. teriam sempre o intuito de significar algo para a criança, funcionando como ferramentas de aprendizado do mundo adulto para elas – como se fossem apenas adultos pequenos. Sua reflexão coerente à sociedade moderna (o texto é da década de 1950), hoje, pode assumir muita firmeza em frente à evolução desse universo de plástico. Ao pensar nisso, não podemos, no entanto, cometer o erro de subestimar as crianças e as graças que o adjetivo infantil pode inspirar, mesmo nas mãos de um adulto. Wes Anderson parece ser, dentro do sistema dos estúdios, essa criança que não se deixou alienar pelo utilitarismo dos brinquedos de plástico, mas que soube encontrar no químico uma “substância familiar e poética” (presente, para Barthes, apenas nos brinquedos de madeira).

Cabe pensar quanto os artifícios do cinema de Anderson são uma resposta, orgânica e irônica, a um cinema enlatado que vende truques pasteurizados. Essa atitude perpassa toda sua filmografia, e encontra constantemente espaço de projeção e desenvolvimento em figuras adolescentes, ou em adultos que, em diferentes medidas, carregam uma inocência ou paixão correspondentes à imaturidade: o estrelato de Schwartzman em Três é Demais, o cinismo de Steve Zissou em A Vida Marinha, os irmãos de A Viagem para Darjeeling, ou, quando o “infantil” atinge seu ápice formal, um desenho animado, todo O Fantástico Sr. Raposo. Até O Grande Hotel Budapeste, no entanto, o cineasta não tinha conseguido alcançar uma equivalência entre seus roteiros e sua vontade infinita de brincar.

A realidade é, antes de tudo, irreproduzível. Anderson sabe que o ato de contar e recontar uma história sempre altera os fatos, dá pesos diferentes. Não é à toa o comentário que funciona como prólogo do livro O Grande Hotel Budapeste. Por isso, é muito funcional contar uma história (o enredo principal do filme), dentro de uma outra (do escritor que encontra o narrador da história principal) relatada no livro lido pela garota que só aparece no começo e no final do filme. Atenção para o fetichismo pelos objetos que já ganham tanto destaque nos planos perpendiculares (especialmente no olhar clínico dos plongées) em todos os filmes do diretor. Aqui, logo na primeira sequência, Wes Anderson revela uma reverência à literatura, justificando as inspirações nos escritos de Stefan Zweig. Longe de ser uma consideração acadêmica, é uma saudação ao prazer transmitido pela leitura. O contexto temporal desse primeiro momento é incerto, mas o espectador já é apresentado ao universo ficcional. A jovem vai ao cemitério e começa por prestar uma homenagem ao Autor (tesouro nacional de Zubrowka) ao pendurar uma chave no suporte do seu busto, e continuará sua veneração ao ler o livro inteiro no banquinho ao lado, como revela o plano final.

O luxo exuberante do Grande Hotel, com muitos tons de rosa, roxo e vermelho, anuncia desde já, uma antevisão da decadência que corroerá o mesmo em poucas décadas, quando o marrom e o amarelo tomarão conta de seus grandes salões, com exceção dos funcionários, que manterão a elegância dos trajes, apesar de todo o desleixo de M. Jean (Jason Schwartzman), por exemplo. Os tempos passam, e a sagacidade e o requinte de M. Gustave (Ralph Fiennes), o insuperável concierge, protagonista junto do lobby boy, Zero Mustafa (Tony Revolori/F. Murray Abraham), futuro proprietário do Hotel, uma alegoria americana calcada nas bases da aristocracia europeia, jamais é recuperada – senão de forma extrapolada na ficção.

Os trajes com que Anderson veste o passado são justos, mas nunca desconfortáveis. Os excessos de planos frontais ou de perfil, perpendiculares, assim como a mudança de razão de aspecto da tela de época em época evidenciam o entorno do quadro (a autoconsciência do cinema, também consciência da sua artificialidade), tanto quanto planos estáticos fazem em outros cinemas. Mesmo que o ambiente seja uma Europa Oriental idealista e cômica, a mobilidade do cinema americano é latente. O humor peculiar herdado de diferentes cineastas e também do teatro, que não perde a inocência nem ao expor cabeças decapitadas, gatos mortos ou um desenho de duas lésbicas, mostra-se cortante nos diálogos rápidos (mesmo os momentos mais estendidos são sobrepujados por uma velocidade e dicção singulares, com destaque para o garbo britânico de Fiennes) e, sobretudo, nas dezenas de gags, aparições em segundo plano, pequenos gestos dos atores ou da câmera, com a boca ou com os olhos, sustos, soluções visuais kitsch. É tudo tão organizado que qualquer detalhe estranho é utilizado a favor da riqueza da narrativa.

A comédia de inspirações europeias se desenrola de forma rocambolesca, ou melhor, como uma matrioska, encontrando a cada movimento um novo núcleo de acontecimentos, que leva a outro, e assim sucessivamente. M. Gustave é concierge no Grande Hotel Budapeste e mantém estreitas relações (entenda-se sexuais, inclusive) com várias clientes de idade avançada, sempre muito ricas, inseguras, carentes e loiras. Até que uma delas (Tilda Swinton), uma das mais ricas e poderosas, é assassinada e deixa uma vasta herança. Dentre os itens, deixa para M. Gustave um quadro muito valioso ("Boy with Apple", McGuffin que também é uma piada excelente ao se mostrar como fruto de mais uma camada ficcional da história). A atenção dada ao concierge incomoda a família da falecida, especialmente o filho Dmitri (Adrien Brody). A desconfiança gera uma acusação e Gustave é preso após roubar o quadro, acusado de ter cometido o crime.

Até que sua inocência seja provada, conheceremos um imenso e secreto universo, num ritmo infatigável, conduzindo-nos por um roteiro inteligente, interessado em todos os personagens que apresenta (o guarda de Dmitri, interpretado por Willem Dafoe; Agatha, o par romântico de Zero, que carrega uma mancha gorbacheviana na bochecha; bem como uma rede secreta de hoteleiros; o exército fascista com a sigla ZZ, a guerra que vem enterrar um passado romântico com a sua deselegância bárbara e cinzenta), mesmo que apareçam por poucos segundos, e por abalos visuais. Anderson atinge seu auge em termos de composição, somadas à trilha ora grave, ora agitada de Alexander Desplat, e umas pontas de Strauss e Vivaldi, e faz sequências memoráveis – possibilitando um epílogo dramático e sério como o que tem.

Nesse filme, Wes Anderson faz sua brincadeira mais bem resolvida, com várias referências da realidade, sem deixar sua mise-en-scène idiossincrática, seu humor afiado e um gosto pelo clássico, discutindo, com prudência fabular, herança, vaidade, esvaziamento, enfim, ilusão. Moonrise Kingdom mostrou como o diretor poderia ser passageiro. Seria esse filme impressionista um sinal de que o diretor chegou no seu limite? O Grande Hotel Budapeste mostra que não. Um brinde aos bonecos de plástico.

Lista | Os 10 Melhores Resident Evil

Após mais um “grande” lançamento de adaptação de um game para as telonas, com o último filme da franquia dirigido por Paul W. S. Anderson e estrelado por Milla Jovovich e além da nova sequência numerada da franquia com Resident Evil VII: biohazard, nós da equipe do Bastidores decidimos listar os melhores títulos da franquia nos games. Com 20 anos e dezenas de spin-offs e versões dos mesmos títulos, foi uma tarefa árdua. Além de extensa, Resident Evil sempre foi uma constante metamorfose no seu estilo de gameplay e no seu clima, variando de terror e ação constantemente. Quais os títulos da série que realmente herdaram o DNA de um dos pilares do gênero Survival Horror? Vamos conferir agora com o nosso Top 10!

10-Resident Evil Revelations

Começando nossa lista com um título que para muitos na época voltou à antiga forma da série. Resident Evil Revelations foi originalmente lançado para 3DS e depois portado para PS3, Xbox 360, WiiU e PC. A grande sacada do game foi retornar ao ritmo e clima claustrofóbico de jogos como Resident Evil 1 reunindo o gameplay consagrado em terceira pessoa com câmera no ombro de Resident Evil 4. Para isso, nada melhor que um cruzeiro abandonado como pano de fundo da história, o Queen Zenobia, onde Jill Valentine e o agente Parker da BSAA vão para investigar o desaparecimento de Chris Redfield. Apresentando novos inimigos e um ritmo que combinou perfeitamente o terror e ação que a série é conhecida, o jogo foi um sucesso de crítica e público e recebeu até uma sequência episódica na forma de Resident Evil Revelations 2.

9-Resident Evil Zero

Resident Evil Zero foi originalmente lançado para GameCube em Novembro de 2002 (e em 2016 para o PS4/PS3 e Xbox One/360), poucos meses depois do elogiado remake do primeiro jogo. Aproveitando-se da mesma engine do antecessor, o game conta as origens da personagem Rebecca Chambers antes de a encontrarmos na mansão Spencer do primeiro título. Investigando uma série de assassinatos nas montanhas Arklay, há alguns quilômetros de distância de Raccon City, Rebecca acaba se deparando com uma situação muito mais complexa do que imaginava, envolvendo zumbis, nojentas criaturas chamadas de Leech, uma conspiração envolvendo o T-Virus e um condenado a morte, o ex-tentente Billy Coen. Com a mecânica clássica e movimentação de tanque, a grande novidade do game foi a constante alternância entre os dois personagens, que precisavam ser utilizados para resolverem puzzles e enfrentar chefes. O jogo não é tão lembrado quanto seus companheiros numerados, mas definitivamente é uma experiência que os fãs de longa data da série não podem deixar de experimentar.

8-Resident Evil 5

O quinto título da série tinha a difícil tarefa de herdar o DNA consagrado de Resident Evil 4 e apresentá-lo para uma nova geração, com os consoles PS3 e Xbox 360. Porém, sem a direção de Shinji Mikami, o pai e mentor da franquia, RE 5 foi para muitos o ponto que dividiu os fãs da franquia. De um lado, a ótima mecânica de tiro em terceira pessoa do título anterior continuou fluída e perfeita para se jogar, além dos incríveis gráficos para a época e uma ambientação completamente nova na África, com o retorno de um dos mais queridos personagens da franquia, Chris Redfield. Por outro lado, a falta de sustos e do clima voltado para a ação, junto com a mecânica co-op, que funcionava bem quando se tinha um amigo mas era terrível para o singleplayer, que se apoiava na preguiçosa IA de Sheva Alomar, foi extremamente criticado e alvo da ideia de que a franquia já não vivia seus tempos de glória. Apesar de ser um título com qualidade discutida entre os fãs até hoje, não há como negar o seu sucesso, sendo o game mais vendido da série e um dos mais rentáveis da história da Capcom. Querendo ou não, RE 5 é um dos títulos mais reconhecidos (e jogados) da franquia.

7-Resident Evil: Outbreak

Ao contrário da posição anterior, Resident Evil Outbreak é um clássico cult da série, especialmente aqui no Brasil, onde pouquíssimas pessoas podiam jogar online na época do PS2. Outbreak trouxe alguns elementos novos que o tornou único na franquia. Reunindo a mecânica clássica da série com um sistema de multiplayer online, o jogador participava de times com outras 3 pessoas para sobreviver aos 5 diferentes cenários em Raccon City, em pleno caos zumbi. Cada personagem tinha uma habilidade diferente e vantagens e desvantagens para o time. A dinâmica co-op e o trabalho em equipe - que seria algo recorrente em títulos principais da série logo depois - era essencial para a sobrevivência. Apesar de não ter uma trama envolvendo nenhum dos personagens da série principal, RE Outbreak chamou a atenção dos fãs pelos elementos inovadores para a época, recebendo até uma continuação, na forma de Resident Evil: Outbreak File #2.

6-Resident Evil VII: biohazard

O mais novo título da série também se torna um dos mais elogiados e polêmicos da franquia. Mesmo com a drástica mudança do gameplay para primeira pessoa, o jogo foi elogiado pela critica como uma sequência que retorna alguns elementos da série que foram perdidos nas últimas sequências, como o clima mais de terror, os locais fechados, os puzzles e escassez de munição. Inspirado em títulos como P.T. e Outlast, é a forma como a Capcom pensou para que a franquia pudesse se manter relevante em tempos de jogos indie de terror e realidade virtual. Será que deu certo? Só o tempo dirá.

5-Resident Evil Code: Veronica

Começando nosso top 5 com mais um clássico pouco conhecido da franquia, Code: Veronica foi desenvolvido para se tornar a verdadeira sequência de Resident Evil 2, por decisões da Capcom em torná-lo um título spin-off para o Sega Dreamcast, a empresa tirou o número e colocou um subtítulo diferente, mas até hoje Code: Veronica é conhecido por ser um dos melhores títulos da franquia e um dos melhores usos das mecânicas clássicas dos primeiros jogos, com os controles de tanque e a câmera estática em terceira pessoa. A história se divide em duas partes: A primeira, controlada por Claire Redfield, acompanha a história da personagem na Ilha Rockfort, enquanto tenta desesperadamente buscar uma forma de escapar do local pertencente à Umbrella, ela acaba desvendando o mistério por trás da família fundadora da corporação e o trágico passado dos irmãos Alfred e Alexia Ashford. E na segunda parte temos o controle do irmão de Claire, Chris Redfield, buscando a irmã desaparecida, que encontra um antigo companheiro e traidor da equipe S.T.A.R.S., Albert Wesker. O gameplay e visual foram sem dúvidas um dos mais refinados do seu tempo, com cenários totalmente em 3D (ao contrário dos pré-renderizados dos títulos anteriores) e movimentos mais precisos dos personagens. A aventura de Claire e Chris é uma montanha-russa de reviravoltas e de cenários muito interessantes que até hoje impressionam.

4-Resident Evil 3: Nemesis

“S.T.A.R.S.!!!!”

Resident Evil tem muitos inimigos icônicos, passando pelos clássicos zumbis, até os lickers, cachorros e hunters que nos atormentaram em diversos momentos e títulos da franquia. Mas nenhum é tão inesquecível e temido quanto o letal Nemesis, que dá nome ao terceiro jogo. Cada encontro com esta criatura rápida e mortífera é um momento de desespero para o jogador. Na pele de Jill Valentine, uma das últimas sobreviventes no meio de uma Raccon City infestada por zumbis, a despedida da série no Playstation 1 foi também a mais orientada para a ação, com mais inimigos por tela e um arsenal potente que o jogador precisava utilizar se quisesse avançar pelas ruas e prédios da cidade.

Atualmente diversos jogos de terror são conhecidos por terem um inimigo principal capaz de te matar instantaneamente. Alien: Isolation, Amnesia, e os já mencionados Outlast e P.T., mas foi em Nemesis que muitos jogadores experimentaram pela primeira vez a sensação de ficar paralisado de medo ao ver uma criatura gigantesca aparecer subitamente na sua frente, sendo que uma das únicas opções era fugir ou tentar a sorte e gastar toda a sua munição para, não eliminá-lo, mas detê-lo por um tempo, até que o próximo encontro com Nemesis fosse agendado com o sangue dos agentes S.T.A.R.S.

3-Resident Evil 2

Muitos criticam os jogos mais recentes da franquia por terem se voltado mais para a ação e esquecido de suas raízes survival horror, mas o que poucos lembram é que desde a sequência do clássico original, lançado em Janeiro de 1998, a série já tinha um pé em sequências mais explosivas e situações grandiosas. Com Resident Evil 2, capitaneado por Hideki Kamiya, que logo depois deixaria sua marca na história dos games com títulos como Devil May Cry, Okami e Bayonetta, o game elevou todas as mecânicas e elementos que consagraram o primeiro jogo e jogaram para um próximo nível na série.

Estrelado por Leon S. Kennedy e Claire Redfield, dois grandes favoritos dos fãs, e se passando em um dos cenários mais famosos da história dos videogames, a “pacata” cidade de Raccon City. A história foca na fuga dos dois protagonistas no meio da infestação zumbi pela cidade, fazendo com que os dois descubram a origem do vírus produzido pela Umbrella Corporation e se deparando com criaturas e experimentos feitos com o vírus que vão muito além de suas imaginações. A possibilidade de iniciar a história com um dos dois protagonistas (que no PS1 era dividido em 2 CD’s) mudava o final da campanha, o que incentivava o replay. Um dos jogos mais consagrados da franquia, atualmente é esperado um remake, que pode ser o retorno triunfal das mecânicas clássicas da série.

2-Resident Evil 1 (original ou REmake)

A primeira tela: Uma porta de uma antiga mansão se abrindo. Procurando os companheiros do Time Bravo S.T.A.R.S. perdidos no imenso casarão, você se depara com uma pálida figura encolhida no chão, ao lado de um desfigurado corpo com a roupa da equipe. Ao virar a cabeça para a sua direção, você percebe o que é aquela criatura: um zumbi. E o que ela deseja? Sua carne.

Abrindo portas para o gênero survival horror e se tornando um dos jogos mais icônicos e importantes da história dos videogames, Resident Evil é um trabalho de gênio do início ao fim. Do tenso gameplay, onde o jogador se vê preso tanto pelos ângulos pré-determinados pela câmera, quanto a movimentação travada (e que aqui funciona perfeitamente para a ambientação do jogo), quanto pelo incrível game design de um dos locais mais icônicos do mundo dos games. A mansão se torna um personagem, fazendo do jogador decorar cada local dela para que não gaste suas balas nos zumbis indo e voltando nos cenários.

Tudo está contra o jogador, a munição escassa, os saves limitados, os inimigos que, apesar de lentos são extremamente mortais quando se está em um estreito corredor com um deles. E apesar de ser também um dos jogos mais relançados, com dezenas de ports e versões para portáteis e consoles, o remake para GameCube(e depois levado em HD para o PS4/PS3/Xbox One/360/PC) é de longe a melhor versão, com gráficos totalmente refeitos que trazem ainda mais terror ao clima do jogo, além de um gameplay aperfeiçoado e novos elementos que só dificultam a vida do jogador, incluindo zumbis que além de retornarem após o jogador eliminá-los, se tornam mais rápidos e letais, com enormes garras prontas para decepar qualquer humano que apareça na sua frente.

Podem se passar décadas, mas o primeiro título ainda é um dos jogos mais bem construídos da série e a definição de um game atemporal.

1-Resident Evil 4

“Mas afinal, o que faz de um jogo ser um Resident Evil?” Essa pergunta é feita toda vez que um novo título da franquia é lançado. É pelo gameplay? É pelo clima do jogo? Zumbis? Puzzles? A questão foi realmente levantada após o lançamento do quarto título numerado, em Janeiro de 2005, e um dos jogos que redefiniriam o jogo de ação em terceira pessoa.

RE 4 representava uma mudança da franquia para uma nova geração de consoles e público. De acordo com seu criador e diretor do primeiro e quarto título, Shinji Mikami, a série não poderia ficar estagnada e deveria se adaptar aos novos tempos. Isso causou diversos experimentos com o título (inclusive sendo que um deles virou o protótipo do primeiro Devil May Cry) até ele se tornar o jogo que conhecemos. Mas ele não seria nada se não fossem por seus momentos icônicos: A busca de Leon pela filha do presidente dos Estados Unidos leva o jogador para momentos como a primeira vez que se ouve o som da estridente motosserra de Dr. Salvador, na vila espanhola habitada por Ganados, os zumbis ágeis e inteligentes do jogo. Atravessando a mansão recheada de armadilhas e surpresas de Ramon Salazar até chegar a ilha militar de Saddler, com o derradeiro confronto com o ex-companheiro de Leon, Krauser. E como não mencionar o inesquecível “Welcome” do misterioso vendedor!

Muitos chamam de um ponto de ruptura da série, onde foi adotado um sistema de ação (e quem leu até aqui sabe que a série sempre teve a tendência), que acabou levando para títulos criticados como Resident Evil 5 e 6. Mas não se pode tirar o impacto e a qualidade do jogo.

Resident Evil 4 é além de atemporal, como o título anterior da lista, um game que mostrou que a série não precisava ter o mesmo gameplay de seus antecessores para se chamar de Resident Evil. Com a mudança da câmera estática e dos controles de tanque para a câmera no ombro e um gameplay mais orientado para o tiroteio e movimentos ágeis do jogador, influenciou e ainda influencia dezenas de jogos que se inspiraram em sua atmosfera e gameplay para replicar o sucesso alcançado pela franquia da Capcom. Além de um dos jogos mais importantes da série, um dos games mais importantes de todos os tempos.

Crítica | Estrelas Além do Tempo

Estrelas Além do Tempo, dirigido por Theodore Melfi - mesmo diretor de Um Santo Vizinho – e baseado no livro de Margot Lee Shetterly, conta a história de Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), três brilhantes mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA, no programa espacial dos anos 1960. O filme foca mais no lançamento do astronauta John Glenn para a órbita terrestre, tendo as três trabalhadoras por trás das cortinas lutando contra todo o preconceito massivo que permeava a época.

O filme brilha em sua simplicidade e elegância. Melfi mostra que sabe como manejar uma situação delicada como a segregação e preconceito dos anos 1960, de uma forma tocante e séria ao mesmo tempo sendo que leve e divertida. Toda hora o trio é colocado para baixo por diversos motivos, mas a graciosidade que elas dão a volta por cima é de tocar o coração de qualquer um. Tem um bom bocado de humor no filme que deixa tudo mais fluido e causa várias situações de réplicas, por parte das personagens principais, que se aplaude de pé e também da uma boa risada.

As três atrizes estão perfeitas em cada papel, logo na primeira cena que elas estão juntas o carisma das personagens envolve o espectador. Não acredito que nenhuma esteja melhor que a outra, mas como Taraji P. Henson tem mais tempo de tela, por a história se centralizar mais em Katherine, é possível sair com a impressão de que ela de sobressai. Você torce a todo momento pelas personagens, se apaixonando cada vez mais.

Depois de algumas baixas na vida das personagens elas não se dão por vencidas. Dorothy Vaughan cativa pelo desejo de sempre crescer e pela sua persistência, Mary Jackson é ousada e nunca abaixa a cabeça ou perde a compostura, e Katherine G. Johnson mostra-se quieta no começo, porém se fortalece a cada minuto que se passa no filme, se transformando ao final, ou seja, cumpre com muito mérito seu protagonismo.

O elenco coadjuvante também conta com grandes nomes como Kevin Costner, Kirsten Dunst, Mahershala Ali e Jim Parsons. Apesar de serem secundários eles se sobressaem brilhantemente. Costner é o chefe que se importa mais com resultados do que qualquer outra coisa, porém traz uma levesa e amor para com seus empregados bem sutil e maravilhosa. Já Kirsten Dunst e Jim Parsons se encaixam naquela velha formula de personagens preconceituosos daqueles tempos, Parsons acaba sendo um pouco mais, mas isso não os impede de sofrerem transformações e redenções também sutis, mas que se encaixam perfeitamente para a mensagem do filme. Agora Mahershala Ali também entra em sua busca por uma redenção diferenciada, aqui se tratando do interesse amoroso de Katherine ele deixa uma péssima impressão n começo que se reconstrói ao final.

O filme ainda conta com uma bela trilha sonora composta por Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams e o grande Hans Zimmer, junto também com uma bela e competente fotografia, feita por Mandy Walker. A trilha dá um grande toque de esperança, em diversos momentos ela inspira esse tipo de pensamento, o que só faz o bom astral do filme subir mais e mais. A fotografia demonstra a todo momento como os personagens estão situados em seus pensamentos em relação a uns aos outros, como, por exemplo, em diversos planos que dizem a distancia de ideais entre os personagens de Kevin Costner e Jim Parsons, que eles estão em páginas completamente diferentes.

Claro que o filme não é perfeito. Mary Jackson (Janelle Monáe) não tem tanta presença quanto as outras no quesito de importância para os eventos envolvendo o lançamento do astronauta. Também a todo o momento os personagens fazem cálculos matemáticos, praticamente incompreensíveis para a maioria do publico, o que pode distanciar alguns. Porém seus problemas não são nada quando comparados com a graciosa e maravilhosa história.

Ele pode ser confundido com filme alegre para levantar a moral, mas vai muito além. A história tem um ótimo ritmo que nunca te faz olhar no relógio. Conta ótimas personagens. Estrelas Além do Tempo conta uma história que deve ser ouvida, sobre pessoas muito importantes que não só levaram a humanidade a lua, mas também quebraram preconceitos e estigmas dentro da NASA e consequente no mundo.

Estrelas Além do Tempo (Hidden Figures, EUA – 2016)

Direção: Theodore Melfi

Roteiro: Theoore Melfi, Allison Schoroeder

Elenco: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahersala Ali

Gênero: Drama biográfico

Duração: 127 minutos

Texto escrito por Daniel Sodré