Crítica | Duna (1984)

Quando Frank Herbert publicou o primeiro volume das Crônicas de Duna, em 1965, não poderia esperar que uma mente como a de Alejandro Jodorowsky pudesse transmutar sua obra numa incursão de megalomania cinematográfica. A discussão ecológica, econômica e política que iria para as telonas acabou num livro gigantesco, com todo o storyboard desenhado pelo quadrinista Moebius. O projeto é muito ambicioso até para os padrões de hoje, além de ser similar ao universo que Herbert criou na década de 60, pois, ao mesmo tempo que é tão ligado ao seu tempo e à futurologia das ficções científicas, está à frente do que era produzido na época. Herbert não via problemas em pular uma introdução, nem de colocar diálogos iniciais já carregados de vocábulos e conceitos específicos da sua criação. O catatau vem, diga-se, acompanhado de vários apêndices explicativos. O projeto do escritor casa com o tempo da literatura. Terminamos o livro e o mundo permanece real (pela magnitude da história) e metafórico (pela sua intemporalidade).

O problema de transpor uma obra com tantas explicações, que abusa dos parágrafos expositivos para se firmar gradativamente, é que o tempo do Cinema é outro. Ainda mais, do cinema americano. Quando David Lynch foi escalado para fazer a adaptação de Duna, a escolha foi feliz. A história de Duna não é uma ação típica. Há algo de novelesco, em que a intriga principal é menos importante do que as subtramas palacianas. É um praticamente um enredo onde o narrador faz as revelações previamente, e a tensão se reconstrói a partir dessas descobertas. A tecnologia se encontra com a magia, num mundo imaginado 8 mil anos no futuro, e os computadores foram abolidos e substituídos por seres orgânicos com capacidades além da imaginação. Ou seja, há espaço para os mistérios lynchianos se desenvolverem, mas não há tempo.

A história de Duna ocorre num universo em que a sociedade é organizada em clãs. Os Atreides, símbolo de seres civilizados, são a família do protagonista Paul (Kyle MacLachlan), que está em conflito com os Harkonnen, bárbaros gananciosos. Eles disputam o controle do planeta Arrakis (o Duna do título), um imenso planeta desértico onde é produzida a especiaria melange, que está mais para uma droga. O seu consumo possibilita aos humanos atingir uma consciência de outro nível e, entre outras coisas, viver centenas de anos ou tornar-se o computador-guia de uma espaçonave. Enfim, “aquele que controlar o tempero, controla o universo”, brada o Barão Harkonnen (Kenneth McMillan). Em Arrakis vive o povo primitivo Fremen, com o qual Paul vai se refugiar após uma série de intrigas e assassinatos na Casa dos Atreides. Em contato com essa comunidade, encontra seu destino messiânico, para o qual o foco do filme é direcionado em seu último terço.

O que há de gostoso na aridez do livro, o filme transforma em uma duna intransponível, feia, imóvel, desinteressante. O roteiro não sabe para onde ir, fica perdido em meio à abundância de temas abordados pelo romance e fica patente sua incapacidade de aprofundá-los ou até mesmo de introduzi-los. São muitos personagens e muitas tramas que não conseguem se dissolver no longa. A abordagem “no meio das coisas” funciona de maneira diferente para a Literatura e o Cinema. Afinal, um leitor é o dono do seu tempo. No cinema, o espectador só pode sair da sala e desligar-se do filme. O que não deve tardar, porque, além de visualmente não ter nenhum charme fora dos figurinos, os efeitos especiais já eram toscos para a época e a fotografia só embrutece o filme. Há um impacto de grandiosidade – a aparição dos vermes gigantes, o esconderijo subterrâneo dos Fremen –, mas tudo parece se esvair com um sopro.

O tempo não amadureceu Duna, nem nada há de amadurecê-lo. O próprio Lynch assume que não saiu como planejado. Apesar de tudo, numa visão geral, o filme não é um filho ilegítimo. A mística da mitologia criada por Herbert combina com a visão de mundo do diretor. Um pouco mais literal do que a pedida, mas ainda assim, há algo de belo na frase “uma ficção científica dirigida por David Lynch”. Talvez trombe nos ecos do pretensioso “grande cinema”. É uma estrada perdida, sem entrada e sem saída, no mapa rodoviário mental do diretor – o que, só por existir, não deixa de ser interessante.

Duna (EUA, 1984)

Direção: David Lynch

Roteiro: David Lynch

Elenco: Kyle Maclachlan, Sting, Sean Young, Virginia Madsen, Everett McGill, Jack Nance, Charlotte Stewart, Freddie Jones, José Ferrer, Brad Dourif, Max Von Sydow, Dean Stockwell, Patrick Stewart

Gênero: Ficção Científica

Duração: 137 min

https://www.youtube.com/watch?v=KwPTIEWTYEI

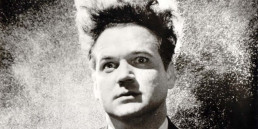

Crítica | Eraserhead

Henry Spencer (Jack Nance) nasce em meio ao caos dum mundo acromático e pós-industrial. Ele é um verme das máquinas, mera engrenagem. Usa terno, tem postura passiva e mantêm a estranha aparência: o cabelo espetado acima dos limites convencionais, assemelhando-se a uma árvore morta, sem folhagens. É um alerta para ruína interna desse personagem.

O primeiro longa-metragem do cineasta David Lynch, Eraserhead, foge ao habitual, apesar de haver protagonista, diálogos e narrativa mais ou menos linear. É um filme um tanto difícil, carregado de símbolos e excesso de sentido. Ou um “sonho sobre as coisas sombrias e inquietantes”, segundo o diretor. A premissa simples coloca Henry preso na agonia de descobrir-se pai duma criança prematura de sua ex-namorada, Mary X (Charlotte Stewart).

David Lynch situa um mundo absurdo, onde as reações e relações entre pessoas são anormais. Tipos se encaram durante planos longos sem dizer nada, se assustam repentinamente, conversam e se comportam de maneira imprópria. É com essa estranheza ondulante que inunda os ares daquele ambiente, aliada à angustiante trilha sonora de Alan Splet, que o tom se define.

O gore também tem grande papel na película. Durante o jantar familiar, um pequeno frango assado no prato de Henry expele líquido viscoso intérmino quando espetado por ele. Seu filho, ainda internado no hospital, parece ter algo de errado além do nascimento prematuro. "Eles [os médicos] nem ao menos sabem se é um bebê!”, desespera-se Mary. E não é. A pequena besta mais se assemelha a um feto subdesenvolvido de cabrito. Algo repulsivo, liso, viscoso e envolto por ataduras, com visual e mecânica motora desenvolvidos pelo próprio Lynch – que não revela a ninguém como fez.

A relação de matrimônio é perturbadora para ambas as partes. A criatura recém nascida chora de forma estridente, tirando o sono do casal. Durante a noite, Mary se debate e expectora pelas partes íntimas organismos que se assemelham a espermatozoides do tamanho de cobras. Talvez um sinal físico do quanto a maternidade está consumindo-a. Ela tem surto psicótico e decide abandonar o protagonista, deixando-o preso em seu próprio apartamento com o filho indesejado. Sua passividade começa a mostrar sinais de ruptura.

A missão de cuidar do feto torna-se um fardo ainda maior quando este adoece e excreta líquidos pustulentos de feridas no rosto. H. Spencer, então, manifesta seu subconsciente na forma de uma mulher loira de bochechas avantajadas (Laurel Near), que pisa em cima dos mesmos espermatozoides que encontrara saindo da esposa, enquanto canta que “no céu tudo está bem”. A vontade em se livrar daquela situação começa a prevalecer.

Lynch constrói o ritmo de seus filmes a partir do âmago e não do cérebro. Ele deixa que os sentimentos conduzam a narrativa e, no caso de Eraserhead, esses são estranheza, desconforto, aflição, nojo; transferidos do protagonista para o público. Não somos permitidos uma saída que não seja perder a cabeça como o personagem – este o faz “literalmente”. Henry, corroído pela dura realidade, ainda tenta buscar alívio no desejo sexual pela sedutora vizinha (Judith Roberts) durante passagem onírica. Em seguida, o “herói” busca o consolo da loira bochechuda, mas perde a cabeça em meio às ânsias e assume a persona de seu fruto. A cabeça, rolando só, é resgatada e carregada até uma suspeita de fábrica que transforma seu conteúdo encefálico em borrachas de lápis. As dores e angústias duma sociedade difícil e nada justa se transformam nessa goma capaz de apagar histórias. Talvez uma crítica a esse nosso lado, transformado em maquinário do sistema e corroborando com seu ciclo perpétuo. Ao invés de escrevermos nossos próprios contos, imortaliza-los, ou, quem sabe, sermos protagonistas deles, passamos uma borracha no sofrimento e seguimos em frente, em sucumbência.

Henry acorda. Ele se vê desprezado pela possiblidade de prazer com a imagem da vizinha cortejando outro homem. Henry não tem para onde escapar, então se transfigura em sua podridão, um espelho do herdeiro sórdido. A própria cria ri do pai e este comete seu primeiro ato incontido: o infanticídio. E finalmente tem a sonhada a libertação; através dum pecado extremo e do provável suicídio.

Em Eraserhead, David Lynch transforma a experiência da paternidade e do casamento num aflitivo terror gore com dose caprichada de suspense psicológico. E dessa mistura nasce o constante incômodo consequente no público. Há observações, por parte de Lynch, sobre algumas obrigações sociais com que deparamos na vida, além desejos suprimidos e a explosão destes. Pode-se dizer, então, que o diretor não precisou de um alto orçamento ou enorme equipe técnica – mais quatro membros, sem contar os atores – para conseguir, além de influenciar, apavorar inúmeras gerações.

Eraserhead (EUA, 1977)

Direção: David Lynch

Roteiro: David Lynch

Elenco: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near

Gênero: Terror

Duração: 89 min

Escrito por Rodrigo de Assis

https://www.youtube.com/watch?v=J0Eq5GtCYdA

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar

Crítica | O Monstro da Lagoa Negra (1954)

Sempre que se comenta sobre os filmes de monstros da Universal, as décadas costumeiramente mencionadas são as de 1930 e 1940, período em que os principais clássicos como Drácula, Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível, A Noiva de Frankestein, O Lobisomem e O Fantasma da Ópera foram produzidos e lançados. No entanto, mesmo ignorando o fato de que a maioria dos filmes feitos nos anos seguintes não se igualam aos mencionados, não podemos deixar de também louvar a década de 1950. Afinal, se, por um lado, ela não teve a opulência das duas anteriores, por outro, foi nela em que o ótimo O Monstro da Lagoa Negra ganhou vida.

Escrito por Harry Essex e Arthur Ross (a partir de um argumento desenvolvido por Maurice Zimm, o qual, por sua vez, se baseou numa história concebida por William Alland), o roteiro tem início quando o arqueólogo Carl Maia (Antonio Moreno) encontra um fóssil misterioso no meio da floresta amazônica. Depois de levar o achado para o biólogo marinho David Reed (Richard Carlson), uma expedição formada também por outros cientistas é enviada ao local para realizar investigações científicas. No entanto, eles nem imaginam que na região habita uma estranha criatura (na água, o monstro é interpretado por Ricou Browning, e na terra, por Ben Chapman).

Assistindo a O Monstro da Lagoa Negra, um dos elementos que mais chama atenção são as várias similaridades existentes entre a obra e outras lançadas nas décadas anteriores e posteriores. No caso dos filmes produzidos antes de 1954, ano de produção do longa, é impossível não enxergar no amor que a criatura passa a sentir pela cientista Kay (Julie Adams) ecos de filmes como King Kong, de 1933, e A Bela e a Fera, realizado em 1946, oito anos antes. Já em relação aos longas feitos nos anos seguintes, é evidente que coisas como a caracterização dos cientistas que participam da expedição, a existência de criaturas monstruosas na floresta amazônica e a concepção plástica e sonora de algumas cenas influenciaram os filmes Alien, O Oitavo Passageiro, Anaconda e Tubarão, respectivamente.

No entanto, mesmo levando em conta o fato de que tanto o espectador atual quanto aquele que viu o longa no ano de seu lançamento sente que a história não é uma das mais originais, o longa, ainda assim, consegue manter um frescor irresistível. Não importa o momento em que o espectador assista ao filme, este sempre resultará numa experiência prazerosa. E isso se deve a vários fatores, que vão desde o trabalho realizados pelos roteiristas, até as opções feitas pelo diretor e a sua equipe , passando, é claro, pelo charme da própria criatura.

No que diz respeito ao roteiro, é preciso ressaltar a maneira com que Essex e Ross (dois roteiristas acostumados aos filmes de horror e fantasia) definem os personagens por uma única característica. Hoje em dia, isso se tornou convencional, mas, na época em que o longa foi lançado, não existia esse costume. Nas histórias em que há um número grande de personagens, esse recurso, se for tão bem empregado quanto é aqui, se transforma numa poderosa ferramenta, já que possibilita ao roteirista discutir diferentes temas a partir das diversas características que delineiam os personagens.

Em O Monstro da Lagoa Negra, os temas sobressalentes são a ambição humana e a curiosidade científica, cuja representação se dá através dos personagens David e Mark (Richard Denning). Enquanto o primeiro se contenta com o simples fato de uma criatura como aquela existir, o segundo sonha com a glória que gozará em razão de sua descoberta. Aliás, vale lembrar que a maior parte dos filmes de monstros da Universal abordam essas duas questões e as consequências desastrosas que delas provêm. Sendo assim, é natural que, na obra de Jack Arnold, elas ressurjam.

Do ponto de vista técnico, o destaque vai para as cenas aquáticas. Filmar debaixo d’água é um desafio que existe até hoje. Se lembrarmos que, em 1954, não existia metade das tecnologias disponíveis atualmente e que 50% da narrativa de O Monstro da Lagoa Negra se passa abaixo da superfície das águas, esse desafio se torna ainda mais assustador. É por isso que a coragem dos realizadores e a qualidade das cenas submarinas, cuja lucidez e claridade (méritos do soberbo William Snyder) são embasbacantes, merecem ser louvadas para sempre (inclusive, o longa foi filmado em 3D e usava o método de luz polarizada em suas projeções). Por fim, não podemos nos esquecer de mencionar o quão inteligente foi a decisão dos responsáveis de justificar a figura parcialmente humana da criatura através de sua própria concepção, uma vez que ela é a mistura de um Homem com anfíbio.

Último grande filme de monstro da Universal, O Monstro da Lagoa Negra influenciou diversos cineastas e filmes futuros, além de ser divertido na medida exata, como todo filme dessa natureza deve ser. Retornar a ele nunca é uma experiência maçante ou desinteressante. É uma pena que o estúdio nunca mais tenha feito um filme de monstro tão bom quando este ótimo longa de Jack Arnold.

O Monstro da Lagoa Negra (Creature From The Black Lagoon, EUA – 1954)

Direção: Jack Arnold

Roteiro: Harry Essex e Arthur Ross

Elenco: Richard Carlson, Julie Adams, Richard Denning, Antonio Moreno, Nestor Paiva, Whit Bissell, Bernie Gozier, Ricou Browning, Ben Chapman

Gênero: Terror

Duração: 79 min

https://www.youtube.com/watch?v=svyPswixryM

Crítica | O Abutre

O jornalismo e suas complicações morais sempre renderam obras memoráveis no cinema. Rede de Intrigas, de Sydney Pollack, faz um dos estudos mais eficientes acerca do sensacionalismo, o clássico A Montanha dos 7 Abutres, de Billy Wilder, oferece uma representação genial do “circo da imprensa” e a própria série de TV The Newsroom, de Aaron Sorkin, lidavaa muitíssimo bem com o cotidiano de uma emissora jornalística bem idealizada. Agora, do estreante Dan Gilroy, O Abutre certamente entrará nesse pacote, trazendo sua própria parcela de méritos em um dos exemplares mais marcantes desse seleto grupo de cinema.

A trama nos apresenta a Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), um sujeito persistente e com ética trabalhista duvidosa, à procura de variados empregos em Los Angeles. A busca o leva até um emprego freelancer de câmera de um telejornal, onde sua especialidade é cobrir acidentes de carro, tiroteios e outros eventos que dêm audiências e lhe garantam um contrato com uma emissora de televisão local.

Não demora para que a premissa do filme remeta não só às impecáveis obras mencionadas acima, mas também a alguns modelos jornalísticos que encontramos em todo o canto do mundo. Datenas e Marcelos Rezendes estão por aí, poluindo a grade televisiva nacional com reportagens invasivas e sensacionalistas, recebendo gritantes números de audiência como recompensa. Nos EUA, certamente encontramos casos similares, e é esse tipo de trabalho que o excelente roteiro de Dan Gilroy ataca, retratando personagens sedentos por ângulos de câmera apropriados em uma e chefes de redação mais preocupadas com as consequências legais (literalmente zombando das morais) ao exibir assassinatos na TV aberta. Quando o protagonista comete o absurdo de alterar elementos e reposicionar cadáveres em uma cena do crime, o espectador percebe que está diante de algo realmente ousado e revelatório - e até mesmo uma metáfora sombria para o próprio fazer de cinema.

Gilroy também é responsável por um dos personagens mais fascinantes da última década, que é vivido com perfeição por Jake Gyllenhaal. Assustadoramente magro, o ator encara Bloom quase como uma máquina, ou algo que não é humano; um sujeito calculista, frio e aparentemente incapaz de se importar com os benefícios de alguém se não o dele, e seus olhos esbugalhados revelam que sua jornada é obsessiva. A cena em que um jantar amigável com a personagem de Rene Russo transforma-se em uma predatória extorsão é impressionante, não só pelas mudanças ascendentes na voz e postura de Gyllenhaal, mas também pela reação de Russo, que também revela-se uma figura surpreendentemente sombria e questionável como seu protagonista. Se Lou é o Abutre, Russo é justamente a mão que o alimenta e o fortalece.

Como diretor, Gilroy mostra que aprendeu com a turma da franquia Bourne (seu irmão, Tony, é o diretor de O Legado Bourne e roteirizou a trilogia estrelada por Matt Damon), sendo hábil ao comandar algumas perseguições de carro intensas em cenários urbanos noturnos, bem fotografadas pelo diretor de fotografia Robert Elswit. Gilroy também revela-se um mestre na construção de tensão (vide a antecipação para o grande clímax, montado com perfeição por John Gilroy) e em momentos puramente cinematográficos, como o sutil plano onde revela que Lou roubou uma bicicleta. Por fim, James Newton Howard entrega aqui um de seus trabalhos mais memoráveis dos últimos anos com uma trilha sonora que captura o tom de uma Los Angeles perigosa e, ao mesmo tempo, cheia de oportunidades - sendo curioso como o solo de guitarra do tema principal oferece um clima quase tropical, de tranquilidade.

O Abutre é um filme importantíssimo, e falo isso não só como imenso admirador da Sétima Arte, mas também como estudante de comunicação. A estreia de Dan Gilroy é tanto um intenso e fascinante estudo de personagem quanto uma crítica, enfatizando (com razão), que abutres como Lou Bloom só irão se multiplicar.

O Abutre (Nightcralwer, EUA - 2014)

Direção: Dan Gilroy

Roteiro: Dan Gilroy

Elenco: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton

Gênero: Suspense

Duração: 118 min

https://www.youtube.com/watch?v=7uaYhPpV7G4

Crítica | O Lobisomem (1941)

Para o folclore, a licantropia é uma maldição que quando caída sobre um homem, o faz virar um lobo durante as noites de luas cheias. Já para a Psiquiatria, é um distúrbio mental na qual uma pessoa acredita ter virado um animal, seja lobo ou não. Muitos historiadores acreditam que esse distúrbio foi o responsável pelo nascimento do mito do lobisomem, e convenhamos que realmente faz sentido. Mas, ainda assim, é inegável que as histórias envolvendo os místicos homens que se transformam em lobos, são muito cativantes, principalmente quando são transportadas para as telas do cinema.

O filme conta a trágica história de um homem chamado Larry Talbot (Lon Chaney Jr), que depois de ficar muitos anos fora, retorna para a sua cidade natal para morar no castelo da família, junto de seu pai, John Talbot (Claude Rains). Durante a sua estadia, ele acaba se apaixonando pela jovem Gwen Conliffe (Evelyn Ankers) e num dia, ele a convida para ir em um acampamento de ciganos. Porém quando chega a hora do aguardado encontro, Larry descobre que Gwen chamou sua amiga Jenny (Fay Helm), para ir com eles. Assim sendo, os três vão até o acampamento, chegando la, Jenny insiste que o cigano Bela (Bela Lugosi), leia sua sorte primeiro. Então Bela vê na palma da mão de Jenny, o infame pentagrama (uma marca que só é visível para lobisomens e que indica que ela será sua próxima vítima) na mão da moça.

A partir deste infeliz fato, o personagem de Lon Chaney Jr começa a ser desconstruído, de maneira bem orgânica e nada incoerente, por causa do medo e das dúvidas que começa a sentir. Ele perde toda a sua confiança e com isso sua felicidade vai se desvaindo também. E é algo tão forte, que o público sente pena dele, consegue entender o que ele está sentindo ali. Mérito para a atuação do ator Lon Chaney Jr, que soube expressar muito bem todo o peso que o personagem estava carregando.

E neste meio, surge a dúvida, será que realmente ele matou e foi mordido pelo suposto lobo? Ou durante um momento de psicose acabou matando um homem e uma mulher inocentes e se feriu no processo? Essa dúvida acaba sendo um tormento para o pobre Larry Talbot. Tanto que está afligente dúvida só é respondida durante a sua segunda transformação como o homem lobo, pois nesta cena se fica claro que ele é realmente um lobisomem e não um louco.

O roteirista Curt Siodmak fez um esplêndido trabalho aqui ao trabalhar mais o drama e o psicológico do que o terror em si, que de fato é uma decisão arriscada, mas que acabou sendo um grande acerto, pois além de diferenciar o filme das outras obras de terror do estúdio, deixou explícito que o lobisomem é uma figura que causa sofrimento não só as outras pessoas, mas ao próprio hospedeiro que carrega o horrível fardo. Ele coloca tudo isso da forma mais orgânica e coerente possível, sem nada parecer forçado ou deslocado, tudo tem sua explicação e propósito.

Lon Chaney Jr dá um verdadeiro espetáculo aqui, ele sabe transmitir perfeitamente todas as emoções necessárias para o personagem, toda a angústia, duvida e medo sentidas por ele são excelentemente retratadas, porém não é só no personagem humano que ele dá um show. Quando ele entra em ação como o monstro título, o lobisomem, é fantástico o esforço dele para tentar se aproximar ao máximo de um animal selvagem. Desde a movimentação até os grunhidos, ele consegue passar que a imagem de um animal selvagem, sem consciência de seus atos, agindo apenas por puro instituto.

Também temos a atriz Maria Ouspenskaya, interpretando a mãe do cigano Bela, Maleva. A personagem é de muita importância para o filme, pois é ela quem explica para Larry e para o público que Bela era um lobisomem, por isso não haviam encontrado o corpo do lobo e sim do Bela, pois ao morrer, ele voltou para sua forma humana. Ela também o informa que por conta da mordida que Bela havia lhe dado, a maldição passou para ele.

Mas o que realmente vai chamar a atenção aqui, é o grandioso trabalho de maquiagem usada para fazer o monstro título. Ela faz um hibrido perfeito entre homem e lobo sem deixar tosco ou com alterações no mínimo desnecessárias, como longo focinho dos lobos que realmente não fez falta na caracterização do personagem ou uma cauda.

Os cenários construídos são muito funcionais, desde as florestas bem sombrias e assustadoras ao local onde se encontravam os ciganos, tudo muito bem feito e montado. Além da utilização da fumaça no chão em algumas cenas para dar um clima mais de terror mesmo as cenas. A trilha composta é muito presente aqui, ao contraio de vários outros filmes do gênero que optaram pela quase inutilização dela

Se eu fosse eleger hoje o melhor filme sobre lobisomens já feitos, eu escolheria este com certeza. Por ser um filme que consegue trabalhar perfeitamente psicológico, drama e horror e também todo o lado mitológico do monstro. E podem acreditar, não será fácil encontrar um filme sobre lobisomens que trate o monstro da maneira como este tratou. Simplesmente perfeito.

O Lobisomem (The Wolf Man, EUA – 1941)

Direção: George Waggner

Roteiro: Curt Siodmak

Elenco: Lon Chaney Jr, Claude Rains, Evelyn Ankers, Béla Lugosi

Gênero: Terror

Duração: 70 min

Crítica | A Múmia (2017)

A Múmia é uma dádiva da Sétima Arte. Acredite, essa história incrível é original das telonas desde 1932 com a primeira incursão da criatura trazida pela Universal com Boris Karloff como a Múmia, dirigido por Karl Freund. Desde então, não somente o estúdio original preservou a marca com diversos filmes B, como a própria maldição da múmia conseguiu fundar seu próprio subgênero e uma legião de fãs.

Porém, desde 2008 que não tínhamos uma nova adaptação para essa lenda cinematográfica imortal. Com o advento de um novo universo compartilhado, dessa vez pelos monstros clássicos da Universal, A Múmia ressurge para cravar seu nome como a origem de uma nova franquia que consegue tirar os ares de mesmice que os blockbusters atuais insistem em tropeçar. Sim, pasmem, A Múmia é um filme nada menos que excelente.

A Nova Onda da Múmia

Nessa história inacreditavelmente escrita por seis pessoas, acompanhamos uma mistura de formatos para desenvolver a narrativa. Em grosso modo, acompanhamos as desventuras de Nick Morton, um soldado golpista que rouba artefatos arqueológicos para vender no mercado negro, que acaba libertando uma antiga maldição no deserto iraquiano que pode ameaçar toda a vida no mundo.

Como sempre afirmo, quanto menos gente melhor. E com o roteiro de A Múmia não é diferente. O principal problema desse filme, como um todo, é seu texto muito atropelado. O roteiro visa homenagear os clássicos de 1930 assim como a trilogia com Brendan Fraser ao iniciar o filme contando toda a breve história amaldiçoada de Ahmanet, única filha do Faraó que perde o direito ao trono após seu pai receber um novo herdeiro ao trono.

É a clássica história de maldição, mas com detalhes atualizados pelo fato dessa Múmia que dá o título do filme ser uma mulher – os diferentes clichês permitidos por isso são bem colocados na trama posteriormente. A enorme exposição inicial consegue transmitir as motivações da vilã preservando a verve dos clássicos. Ou seja, não espere por muita “humanização” complexa além da conta neste A Múmia. É um filme que tem a simples função de entreter.

Já o núcleo humano consegue se sustentar por conta de quebra de padrões. Em especial, com seu protagonista. Nick, interpretado com muito carisma por Tom Cruise em excelente timing, é mais um anti-herói do que um mocinho clássico. Ele não é predestinado a nada. É apenas um homem comum, desonesto e egoísta que tem o azar de se deparar com uma maldição de cinco mil anos. Justamente por ser tão raso, assim como a história, que os roteiristas caem em armadilhas escritas por eles mesmos.

Isso não demora nada a acontecer. Assim que a Múmia passa a movimentar a trama ativamente, a junção dos fatos constantemente se atropela em passagens repetitivas, com diálogos repetitivos e até mesmo imagens repetidas. Isso quase preenche o segundo e o terceiro ato inteiros que exibem reviravoltas consideravelmente previsíveis. Pior ainda é notar como os seis roteiristas parecem não saber juntar onde o trabalho de um termina para o outro começar. Praticamente todos os finais de sequência de perseguição ou luta contra a antagonista terminam através de um deus ex machina muitíssimo arbitrário.

Outra grande fraqueza do texto é a personagem arqueóloga Jenny Halsey. Enquanto ela serve de contraponto à moral insossa do protagonista, é ótima. O atrito romântico entre os dois funciona pelo contraste, assim como as muitas passagens cômicas que ocorrem no começo do segundo ato em Londres. Porém, as características originais da personagem se desfarelam por conta de reviravoltas menos previsíveis que acabam simplificando a moça. Para piorar, ela e Nick constantemente trocam de papéis nos quais eles intercalam a vez de quem vai salvar a vida de outro em determinada cena.

Em essência bruta, esses são os principais pontos negativos de A Múmia. Mas há bastante coisa a ser elogiada no texto problemático do filme. A jornada do protagonista é bastante interessante ao abordar um tipo diferente de transformação em herói. O filme inteiro aposta nessa dualidade da moral do personagem: ele é bom ou só um idiota completo? E para concretizar essa luta interna, Nick constantemente se vê entre a tentação da manipulação mental de Ahmanet enquanto se apaixona, gradualmente, por Jenny que sempre frisa o lado bom do personagem.

Essa característica da maldição é igualmente bem trabalhada, mas não enfatizada através do horror, mas sim por uma mistura de medo e comédia camp britânica. Isso é uma das características mais subjetivas da obra, ficando totalmente a critério do espectador gostar ou não. Para mim, funcionou muito bem.

A comédia de A Múmia é consideravelmente mais refinada para blockbusters do gênero sem recorrer a piadas esdruxulas escatológicas ou ofensivas. São situações diversas que a maldição propõe na narrativa brincando constantemente com pontos de vista e escuta o que rende bons momentos para a montagem trabalhar potencializando a gag. Desse modo, conseguem até mesmo salvar a figura do sidekick do protagonista, Vail, como alívio cômico.

A questão da dualidade também é representada pelo personagem de Russell Crowe que prefiro não revelar de quem se trata dentro da narrativa, pois tirará boa parte da surpresa. O personagem atua como o núcleo desse novo universo que o estúdio inaugura aqui com competência. São piscadelas que dão diversas dicas dos elementos que estão por vir, mas que, por si, funcionam dentro do contexto do filme jogando o protagonista no principal conflito na escolha entre luz e sombras. Ou seja, Nick é um dos pilares fundamentais dessa franquia.

Ainda sobre Tom Cruise e Crowe, é absolutamente necessário apontar o grande divertimento trazido pelas cenas que os dois contracenam. É uma química canastrona clássica absolutamente genial que entretêm muito mais do que o necessário. Nunca eu imaginaria ver esses dois caindo em uma briga bastante carismática - certamente um dos pontos mais altos da obra.

Mãos à Obra

A Múmia também traz uma grande peculiaridade fora do comum: a direção de Alex Kurtzman. Roteirista famoso na indústria, Kurtzman é basicamente um estreante no campo de direção e isso certamente é sentido nessa experiência. Não se trata de um trabalho ruim, mas muito inconsistente.

Kurtzman consegue preservar a vibe exótica da história seja na retratação da lenda mostrando deuses e reis sobre um império de areia e nada até os dias atuais no Iraque com a descoberta da tumba. Essa sequência é primorosa em oferecer uma estética geográfica bem apurada conseguindo contar detalhes intrincados sobre Ahmanet e sua história oferecidos através de muita exposição – os roteiristas utilizam esse recurso em exaustão.

Através de bons planos abertos e bem cronometrados, Kurtzman consegue valorizar a produção do longa de modo bastante satisfatório. Os problemas surgem na hora de mostrar a ação, pelo menos em primeiro momento. Inexperiente, o diretor coloca diversas câmeras em inúmeros pontos da ação para mostrá-la com diversos pontos de vista de diferentes. Isso só acaba poluindo a sequência com uma montagem frenética de tão absurda.

Porém, em algumas set pieces, o diretor mostra o oposto revelando um olhar talentoso. A mais interessante delas é a queda do avião tão mostrada pelos trailers do filme. Kurtzman gosta de mostrar a ação se desenrolando tanto em primeiro plano quanto na profundidade de campo muito bem utilizada. Vemos o chão se aproximando enquanto o veículo despenca das alturas, além de exibir as diversas acrobacias dos atores em gravidade zero. Outra sequência muito boa é a da tempestade gerada pela Múmia em Londres na qual Kurtzman consegue justificar com inteligência a origem de tanto pó e areia em plena cidade grande.

Aliás, essa transição entre o exótico para o Ocidente também é um ponto que merece elogios. Tanto pela simbologia do medo de maldições estrangeiras de países ora ligados ao místico quanto para o estabelecimento dos futuros filmes que vão se concentrar em monstros anglo-saxões.

Apesar de não trabalhar a imagem a um nível estético tão apurado, Kurtzman é ótimo para definir clima e atmosfera. Falo, obviamente, da apresentação de Ahmanet como Múmia na qual Sofia Boutella dá um show de expressão corporal criando algo frágil, decrépito e absolutamente aterrorizante. Aliás, é ótimo como o diretor frisa muito mais os poderes sobrenaturais da criatura nessa interpretação auxiliada por efeitos visuais razoáveis (disfarçados pela escuridão e névoa). Também acho muito interessante como o diretor flerta bastante com o videogame logo na apresentação de Nick que mais se assemelha, em primeiro momento, a um Nathan Drake, protagonista dos jogos Uncharted.

Com a inserção de, literalmente, uma legião de mortos vivos, a ação pode flertar sempre com piadas e verdadeiro horror. Aliás, Kurtzman sempre consegue equilibrar as coisas, sem um clima interferir com outro, tirando a tensão proporcionada na correria. O seu trabalho de câmera também não é muito elegante, mais parecendo uma extensão da força bruta de Tom Cruise.

Além disso, ainda sobre a montagem, o diretor peca por repetir planos de uma pedra em faíscas ou outras do deserto com Ahmanet durante as alucinações do personagem principal. São competentes para ligar uma coisa à outra, mas quando isso acontece quase quatro vezes, é porque tem algo de muito errado.

Universo de Deuses e Monstros

Acredito que eu não tenha deixado claro isso no texto por estar atento à análise do filme, mas A Múmia é uma fantástica obra de entretenimento e diversão. Desde Kong: A Ilha da Caveira que eu não tinha uma sessão tão divertida, viva e carismática como essa incursão da Múmia se provou ser. E quando temos algo tão bacana, tão autoconsciente de suas origens e que cumpre o principal propósito de entreter, além de captar perfeitamente o espírito dessa lenda que apenas flerta com o horror, mas que na verdade é ligada à autodescoberta humana, é possível perdoar todas as imperfeições técnicas que mencionei.

O carisma de Tom Cruise contagia, além do ator conseguir ter espaço para criar coisas novas depois de tanto tempo. As sequências de ação, o payoff e o estabelecimento do universo são os pontos altos dessa obra monstruosa que pode vir a te agradar bastante, caso você se apresente bastante receptivo às novidades propostas pelo Dark Universe. Parafraseando o filme, às vezes é preciso um monstro para combater outro. Querendo ou não, seja a sua experiência positiva ou negativa, não há como discordar de um fato: agora não tem mais volta. Um novo universo cinematográfico nasceu. E dele, guardo boas expectativas.

A Múmia (The Mummy, EUA – 2017)

Direção: Alex Kurtzman

Roteiro: David Koepp, Christopher McQuarrie, Dylan Kussman, Jon Spaihts, Jenny Lumet, Alex Kurtzman

Elenco: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari, James Arama

Gênero: Fantasia, Aventura, Monstros

Duração: 110 min

Crítica | A Noiva de Frankenstein (1935)

Quando se fala nos monstros da Universal, falamos de atores que foram importantes por deixar essas figuras icônicas: Boris Karloff, Bela Lugosi, Lon Chaney Jr,etc.. Mas uma das grandes mentes por trás dessa fase é o diretor inglês James Whale que fez quatro filmes desse período. Começou com o grande sucesso Frankenstein de 1931, com Karloff interpretando o Monstro. Em 1932, Whale retorna sua parceria com o ator em A Casa Sinistra e em 33 cria outro monstro clássico da Universal, O Homem Invisível, baseado na obra de H.G. Wells. Dois anos depois, o diretor volta a revisitar o universo de Mary Shelley em A Noiva de Frankenstein (Bride of Frankenstein). O mais interessante dessa obra é que ele funciona até hoje, mostrando como James Whale merece crédito como um dos principais artistas dessa época.

A história se passa logos após os acontecimentos do primeiro filme, quando Mary Shelley (Elsa Lanchester) conta em uma festa que sua história não tinha sido finalizada. Conta que Henry Frankesntein (Colin Clive) e seu Monstro (Boris Karloff) sobreviveram ao incêndio. Enquanto o Monstro escapa e descobre o pior da humanidade, Henry reencontra Pretorius (Ernst Thesiger), um antigo colega de faculdade, que diz que Henry deve continuar os seus experimentos, já que os seus também tem demonstrado resultados interessantes.

O roteiro de William Hurlbut já se mostra bem econômico na sua abertura, deixando claro quem são os personagens para quem não viu o filme original. Outro ponto que o texto desenvolve muito bem são os personagens e seu subtexto. Enquanto há no núcleo de Frankenstein e Pretorius toda a discussão de criação e arrogância ao brincar de Deus, o do Monstro se mostra o mais emocionante. Por mais que ele mate pessoas inocentes, criamos uma empatia com ele por conta de seu drama: ele é uma criatura que só viu o lado perverso do ser humano, sendo que nunca aprendeu como utilizar os seus sentimentos. Isso é muito latente na emocionante sequência em que ele aprende mais sobre humanidade quando encontra um velho cego. Essas discussões, já presentes na obra de Shelley, enriquecem muito o filme e mostra como os realizadores entenderam o seu significado.

A direção de James Whale é ótima. Além da elegância e do classicismo, o diretor utiliza muito bem elementos do expressionismo alemão. Já fica claro na direção de arte, que os cenários lembram - em termos visuais, não de conceito - um pouco dos vistos em filme como Metrópolis e Nosferatu. A iluminação dos atores com o rosto coberto por sombras marcadas é a que chama mais atenção. Whale junto com o seu diretor de fotografia John J. Mescall utilizam essa técnica só em momentos propícios, principalmente para demonstrar a loucura de Pretorius. Notem que a maioria das vezes que aparece, o cientista está iluminado de cima para baixo ou com metade do rosto não aparecendo, já mostrando que o personagem não é confiável. A dupla também se mostra muito feliz nos movimentos de câmera, que são muito precisos e só utilizados nos momentos corretos. Mostrando como Whale sabia como utilizar a linguagem cinematográfica ao seu favor.

Outro ponto que merece destaque é o uso de efeitos especiais. Ao evitar utilizar stop motion e só criando efeitos práticos, evitam que A Noiva de Frankenstein fique datado. Só notar no uso dos raios ou na excelente cena em que Pretorius mostra os seus experimentos que continuam muito bem feitas. Se hoje ainda chamam a atenção, imagine na época em que foi lançado.

O elenco do filme se mostra muito bem, mas o grande destaque fica por conta de Boris Karloff. O ator utiliza a sua voz grossa e sua altura para ter uma presença ameaçadora, mas mostra vai pouco a pouco mostrando a partir dos seus gestos corporais que tem dentro dele uma humanidade genuína. É um trabalho muito rico de Karloff. Ernst Thesiger também merece destaque por evitar a caricatura e não mostrar Protorius apena como um louco, mas sim um homem cuja arrogância e ambição são mais assustadoras as do Dr. Frankenstein.

Enfim, A Noiva de Frankenstein é um filme que não pode faltar para os fãs de terror. É um filme que mostra que James Whale é um nome que merece ser respeitado.

A Noiva de Frankenstein (The Bride of Frankenstein, EUA – 1935)

Direção: James Whale

Roteiro: William Hulrbut, baseado na obra de Mary Shelley

Elenco: Boris Karloff, Colin Clive, Valerie Hobson, Ernest Thesiger e Elsa Lanchester.

Gênero: Terror

Duração: 77 min

https://www.youtube.com/watch?v=rYD3-pIF9jQ

Crítica | O Homem Invisível (1933)

Com o advento da evolução das ciências químicas, não tardou nada para que a ficção jogasse sua atenção sobre elas. Conforme cientistas criavam compostos diferentes e até mortais, a transição da ciência como fenômeno material e não mágico, foi gradual até a população se acostumar com as maravilhas e horrores daquilo tudo.

O desenvolvimento acerca desse tema na literatura já era sentido no século XIX, com clássicos como Frankenstein de Mary Shelley comprovando o sentimento de medo e dos horrores que a ciência poderia criar – e que certamente é um pesadelo real até hoje. É evidente que Frankenstein vai muito além desse sentimento de receio, abordando temas deveras humanos, mas o foco desse texto é de uma obra que também traduz a Ciência como arma: O Homem Invisível de H.G. Wells, um dos maiores autores de ficção científica da História.

Junção dos Cosmos

A história da Universal pode ser facilmente dividida em eras pré e pós presidência de Carl Laemmle Jr., filho do fundador do estúdio Carl Laemmle, um dos pioneiros em tornar o Cinema em uma verdadeira indústria de entretenimento. Isso acontece em meados de 1930, justamente a década que o estúdio começaria seu grandioso projeto que ficou conhecido como Os Monstros da Universal.

Ao contrário do pai, Laemmle Jr. era muito mais aficionado em contar grandes histórias e despertar profundas emoções nos espectadores. Não foi à toa que sob sua gerência que houve uma profunda revolução na Universal em renovação de equipamentos e sonorização do todos os lançamentos. Laemmle Jr. conseguiu até mesmo o primeiro Oscar do estúdio com Nada de Novo no Front em 1930.

Porém, com muito gasto e sucessos módicos, Lammle Jr. teve a brilhante sacada de renovar a seção de Filmes B da Universal para reaver a verba de tanto investimento e dos cortes causados pelas medidas anti-truste que proibiram o controle de três pontas da produção cinematográfica (produção, distribuição e exibição). Daí veio a ideia em amedrontar o mundo com os chamados Monstros que sustentaram a Universal por toda a década de 1930 até a venda do estúdio para novos proprietários em 1951 – os filmes de monstros seguiram até os anos 1960.

Aposta certeira

O sucesso de Drácula e Frankenstein apenas confirmaram como o faro de Laemmle Jr. era aguçado. Porém, foi no segundo filme da franquia que o jovem produtor encontrou sua cara metade: James Whale. Embalado pelo tremendo sucesso dos filmes e também pela amizade que se firmou entre os dois, Laemmle Jr. já tinha o projeto certo para Whale assumir o quanto antes: O Homem Invisível de H. G. Wells. Outro sucesso cult nascia ali.

O roteiro do filme passou por muitas mãos até chegarmos a versão final de R.C. Sherriff – até Whale chegou a escrever um. Mas como H.G. Well estava bem vivo na época, ele não vendeu os direitos da obra sem que ao menos tivesse o poder de aprovar o projeto. E demorou bastante já que diversos roteiristas sempre insistiam em esquecer da característica científica da obra. Mas, com algumas concessões ao estúdio, Wells acabou aprovando o texto de Sherriff.

Nele, o cientista Jack Griffin, auxiliar do químico Cranley, descobre um fluído que, combinado com a substância monocaína, consegue conferir invisibilidade para quem o ingere. Testando nele mesmo, Griffin consegue tornar-se invisível, mas um dos efeitos colaterais desconhecidos pelo cientista começa a fazer efeito: a insanidade e a violência. Assim, completamente invisível, o cientista começa a aterrorizar duas vilas inteiras causando mortes diversas o que motiva uma força-tarefa da polícia de todo o condado para capturá-lo.

Mas não se engane pela sinopse, leitor. O Homem Invisível se vale bastante da organização narrativa bem ousada de H.G. Wells. Nosso primeiro encontro com o personagem já o mostra todo envolvido por bandagens e pesados óculos escuros para conseguir conviver com a condição. Fugindo de seu mentor, Griffin se hospeda em uma taverna para tentar reverter o efeito da descoberta, pois suas motivações não são puramente maléficas em primeiro momento.

Logo, enquanto Frankenstein, o Drácula e A Múmia davam vida à monstros que realmente eram externos à nossa natureza, sobrenaturais, O Homem Invisível traz um protagonista humano, mas enlouquecido, vítima de sua própria ambição. O insumo narrativa da obra se faz presente, mesmo seguindo algumas obrigações inerentes ao Cinema daquele tempo.

A começar há um romance que consegue conferir mais camadas para Griffin. A paixão de Flora por Griffin é impossível devido às circunstâncias que seu namorado se encontra. Para piorar, a psicose que o protagonista sofre, o transforma em um homicida de primeira linha que chega até mesmo a descarrilar trens. É através do núcleo romântico que sentimos ainda alguma humanidade restante ao protagonista e, por consequência, o final da obra torna-se poderoso e bastante corajoso para a época.

Em si, a história também não vai surpreender ninguém – a menos que você tenha vivido em uma bolha sem ter visto um filme na vida. Apesar do formato fora do padrão de narrativas clássicas, o segundo ato da obra fica em um grande marasmo mostrando as ações do Homem Invisível no vilarejo. Seja com bravatas, traquinagens e assassinatos por estrangulamento.

As coisas ficam mais interessantes quando Griffin reencontra seu antigo colega de laboratório, Arthur Kemp. Nisso, a obra começa a se desprender bastante do livro original, na qual vemos Griffin obrigando Kemp a virar seu ajudante na vilania. O coadjuvante em si é bastante descartável. O roteirista apresenta um triângulo amoroso entre ele, Flora e Griffin, mas abandona rapidamente ao torná-lo uma grande caricatura covarde histérica.

Mas, com essa nova relação, muito mais da mitologia do Homem Invisível é exposta ao espectador. O grande destaque do roteiro de Sherrif e tornar O Homem Invisível em uma das primeiras narrativas de cinema B que explora acontecimentos paralelos. Enquanto vemos o vilão tocar o terror, acompanhamos o pânico da população local e os esforços da investigação policial. Algo que por si só é único para esse filme na franquia.

Vivendo o Sonho

Um dos elementos completamente indissociáveis da direção de James Whale recai diretamente no roteiro: o humor camp dos teatros ingleses – esse tipo de humor faria o sucesso nos desenhos de Chuck Jones com Looney Tunes anos mais tarde. De fato, O Homem Invisível é mais uma grande comédia de humor negro do que um filme de terror.

Embora Whale respeitasse os desejos da estética expressionista exigidos por Laemmle Jr. para os filmes Monstros, o diretor sempre injetava o humor negro peculiar. A insanidade de Griffin é, em sua maioria, muito cômica. A reação exageradíssima de alguns personagens como Jeny Hall, proprietária da taverna interpretada por Una O’Connor, é sensacional. Uma histeria insuportável que nem mesmo o marido da personagem aguenta.

Também é preciso destacar o grande papel de estreia de Claude Rains. Apesar de, quando não invisível, o ator estar recoberto de bandagens e gaze, Whale teve uma incrível sacada em selecionar Rains, o homem dono de uma das vozes mais marcantes dos filmes de Monstro da Universal. O ator, quando visível, mantém sempre uma postura muito rija refletindo o temor de um homem tenso e bastante estressado. Se move com uma lentidão incomoda e, em momentos propícios, encarna a megalomania do personagem que flerta com o poder tirânico de domínio sobre os outros homens.

De resto, Rains só precisa abrir a boca e falar para fazer magia. A voz é tremenda, o sotaque cockney é bizarríssimo e as diversas nuances que o ator faz são memoráveis. É um som imprevisível que vai do terno para o insano em questão de segundos, além do divertimento sádico expressado pelo homem enquanto mata ou atazana outras pessoas. É de muita competência, pois tudo é claro para o espectador. Não há incertezas com o que Rains apresenta dentro e fora da tela.

A paixão pelo teatro inglês de Whale não fica restrita apenas pelo humor caricato e vibrante. O diretor abraça a linguagem cinematográfica digna de um John Ford em Como Era Verde o Meu Vale. Digo isso por conta do profundo respeito que o diretor expressa pelos grandes mestres do Cinema Silencioso, os grandes inventores da linguagem cinematográfica.

Whale, sempre que possível, define a geografia da cena em um simples plano geral que se movimenta com travellings sempre que possível – para todos os quatro lados. Ou seja, em boa parcela, ver ao filme é como assistir a um pequeno teatro filmado. Mas mesmo restrito sempre a um mesmo eixo, Whale não deixa sua decupagem menos diversificada. A linguagem já tinha evoluído a tal ponto que era possível mostrar apenas o rosto dos atores sem que a plateia ficasse chocada ao imaginar ver um rosto decapitado. Logo, os closes são constantes, assim como planos detalhes e cut ins diversos.

Whale também tem certa peculiaridade com alguns arranjos fora do convencional para a época. Por exemplo, em determinado momento, o jornalista no rádio avisa que o Homem Invisível está a solta e, logo depois, temos uma ligeira sequência em montagem mostrando diversas pessoas trancando janelas e portas. Essa sequência é aberta e fechada com um travelling que vai em direção ao rádio para abrir e fechar o segmento. É um capricho autoral.

Além disso, Whale consegue dominar, junto do seu técnico em efeitos especiais, John Fulton, as trucagens necessárias para realizar o efeito da invisibilidade de seu monstro. Enquanto os outros eram bem menos complexos requisitando apenas uma boa maquiagem, o Homem Invisível tinha que passar por processos de dupla fotografia com máscaras de veludo preto para separar as partes visíveis e invisíveis do ator. Em um dos planos mais intrincados, vemos Griffin retirando as bandagens enquanto se observa no espelho. Tanto ele quanto o reflexo somem progressivamente ao mesmo tempo – um processo que requisitou nada menos do que quatro etapas que foram coladas manualmente no positivo do filme.

E não somente existem os efeitos absurdos de invisibilidade, mas também ótimas cenas com objetos levitando, portas se movendo, pegadas surgindo na neve, etc. Tudo feito com cuidado digno de Oscar. Há cenas de profunda excelência na técnica de efeitos em objetos como a qual Griffin puxa um cigarro e começa a fumar. É algo absurdo para 1933.

Aliás, toda essa paixão pelas trucagens de filme dão um charme único para O Homem Invisível. Dentre todos os filmes de monstro do estúdio, ele é o que mais se aproxima a homenagear o Primeiro Cinema, movimento no qual grandes mestres ilusionistas como George Mélies assustavam o público com trucagens de câmera inspiradas e histórias fantásticas de ficção científica. Porém, havia a adição do som e, para uma história como essa, Whale soube muito bem aproveitar efeitos sonoros de passos em salas vazias ou escadas e outros de manipulação de objetos não só para indicar a presença da criatura, mas para transpor o sentimento de paranoia dos personagens assombrados.

Toda essa liberdade de criação também não é por acaso. A figura dos gênios do sistema (os produtores) era ainda mais mandatória do que os de hoje, já que comumente eles eram também os donos dos estúdios e das redes exibidoras. James Whale confere marcas autorais como mencionei acima sendo a principal delas o seu humor único. Isso dentro da máquina dos studio system era tão precioso como uma pérola. Whale pode muito bem ser o primeiro autor a impregnar seus filmes com suas características em um grande estúdio – algo que merece um estudo aprimorado.

Se você se pergunta “como?”, é bem simples resolver a questão. Whale teve a tremenda sorte de firmar uma poderosa amizade com seu produtor Laemmle Jr. que, extraordinariamente, conferia 100% de autonomia para Whale desbravar em seus filmes. Não foi mero acaso o diretor ter se aposentado no final da década de 1930. O tempo de bonança monstruosa acabaria, Laemmle Jr. perderia espaço como manda-chuva e, por desventura, Whale perderia sua liberdade cativante seguindo as ordens restritivas de novos produtores.

A Breve Alegria

Com o ressuscitar desse universo agora com o vindouro A Múmia, foi uma tremenda diversão revisitar esses clássicos de 1930 que ajudaram a moldar toda a fama de um estúdio tão expressivo e carismático como o centenário Universal. Como puderam ver, esses filmes B não carregam apenas o mérito de sua indubitável qualidade, mas também nos reapresentam uma parcela mágica da História do Cinema pré-televisão.

Se caso nunca tenha visto esses clássicos e ama Cinema, não há recomendação e tempo mais propícios para visitar e descobrir a genialidade de uma equipe que não se sentia ofendida em adaptar contos de horror e clássicos da literatura em Filmes B. Para eles e certamente para James Whale, não existia esse negócio de produção B. Se tratavam, sim, de filmes como quaisquer outros do estúdio que os empregavam. Nessa ligeira década de paz, homens e mulheres puderam expressar o melhor momento de suas carreiras com risadas, gritarias, sustos e surpreendentes efeitos visuais.

Uma breve alegria que trouxe luz através de histórias sombrias para um mundo que ainda nem imaginava os horrores reais que enfrentaria em 1940.

O Homem Invisível (The Invisible Man, EUA – 1933)

Direção: James Whale

Elenco: Claude Rains, Gloria Stuart, William Harrigan, Henry Travers, Una O’Connor, Forrester Harvey, Holmes Herbert, E.E. Clive, Dudley Digges

Gênero: Monstro, Suspense, Ficção Científica

Duração: 77 minutos

Crítica | 007 - Quantum of Solace

James Bond já havia passado por reinvenções consideráveis ao longo de sua história, com a entrada de George Lazenby em A Serviço Secreto de sua Majestade e os dois filmes de Timothy Dalton servindo como grande exemplo, mas nada como aquela que havia dado tão certo em Cassino Royale. Daniel Craig havia transformado o personagem por completo, ao resgatar elementos mais introspectivos da criação original de Ian Fleming e jogar 007 em um universo mais realista e visceral, de forma também a bater de frente com o estilo de espião apresentado com Jason Bourne em sua recém-iniciada franquia com Matt Damon.

Com a recepção crítica e financeira acima do esperado, a nova era de James Bond agora traria um caminho promissor: veríamos o agente seguindo em uma trilha pessoal de vingança, com a mesma brutalidade e realismo que haviam tornado Cassino Royale tão memorável. Pois então, eis que 007 - Quantum of Solace acaba tornando-se vítima não só dessas expectativas monstruosas, mas também pela visão equivocada de seu diretor e pela turbulenta greve dos roteiristas do WGA em 2007.

A trama começa imediatamente após o final do anterior, com Bond levando o Sr. White (Jesper Christensen) para um interrogatório com o MI6. Logo descobre-se a existência de uma organização nebulosa para qual o sujeito trabalha, que está conectada não só com a morte de Vesper Lynd (Eva Green), mas também com as negociações criminosas do empresário Dominc Greene (Mathieu Amalric), que usa uma de uma ONG ecológica como fachada para controlar os fornecimentos de água e petróleo na Bolívia. Aliando o útil ao agradável, Bond vai atrás dos negócios de Greene, ao mesmo tempo em que mantém sua cruzada para vingar a morte de Vesper.

Um Homem torto num caminho torto

Consistência é um dos grandes problemas no roteiro de Quantum of Solace. O primeiro ato, por exemplo, traz um fio narrativo muito falho e que depende apenas das inúmeras cenas de ação para manter a história seguindo em frente, com Bond sendo encurralado por assassinos, encontrando pessoas aleatórias que os levam até lugares diferentes, e por aí vai. Não há nada daquela inteligência que Neil Purvis, Robert Wade e Paul Haggis ofereceram no longa anterior, com o trabalho de espionagem tomando as rédeas e dando espaço para perseguições, pancadarias e afins apenas como consequência de eventos, não como causa. O envolvimento da personagem de Olga Kurylenko é outro elemento completamente aleatório e sem muita justificativa, com Camille servindo apenas como uma aliada que convenientemente tem uma dívida pessoa com Greene e seus associdados. A interação completamente artificial entre os dois também torna todas as cenas com a jovem um exercício de futilidade, ainda que ambos os atores sejam carismáticos.

Não ajuda também o fato de que Dominic Greene é um dos antagonistas mais sem sal de toda a franquia. Ainda que Mathieu Amalric seja um excelente ator e preencha o vilão com um cinismo e ironia que praticamente transbordam da tela, não há nada que torne o personagem particularmente interessante ou memorável, seja por seu comportamento - nada fora do comum - ou em suas ações ou grande plano a ser detido por Bond. A questão da crise da água e a manipulação de Greene através de um programa ecológico é um assunto que foi muito discutido na época, e que permanece relevante até hoje, mas o roteiro é raso demais para oferecer alguma profundidade - novamente, um reflexo de como a crise do WGA afetou a produção, que também apresenta uma duração consideravelmente mais curta do que seus antecessores, batendo nos 106 minutos. Com isso, tudo em Quantum é rápido e sem o peso ou desenvolvimento necessários.

O único elemento que pontualmente funciona é o foco inteiramente em Bond. A forma como enxergamos a força motiz de 007 como um perigo para aqueles a seu redor é um dos pontos mais fascinantes do personagem, e aqui o trio de roteiristas consegue tirar algumas situações da cartola para aprofundar o desenvolvimento iniciado no anterior. Bond é cada vez mais instintivo e age sob sua própria conduta, ignorando e passando por cima das intervenções de M (Judi Dench), que desesperadamente tenta impedi-lo e enviar outros agentes para detê-lo. Isso ocasiona o breve arco da agente Fields vivida por Gemma Arterton, que é enviada para trazer Bond de volta à Londres, mas acaba assassinada pela organização de Greene - em uma gritante homenagem à Goldfinger ao trazer seu corpo banhado por petróleo. Nada disso é muito relevante até o ponto em que M revela que Fields era uma simples empregada de escritório, e que a rebeldia de Bond acabou ocasionando em sua morte. São questões que funcionam bem quando temos tempo para discutí-las, e felizmente Daniel Craig segue mantendo um trabalho impecável em sua versão mais brutamontes do personagem - aqui trazendo um senso de humor mais presente, e formidável.

Fora dos eixos

Não bastasse a trama que já não é das mais interessantes, a direção de Marc Forster é outro grave demérito do longa. Claramente inspirado pelo estilo de Paul Greengrass em seus dois filmes de Bourne, Forster aparentemente acredita que o segredo de uma boa cena de ação é a câmera incessante e uma montagem frenética, mas acaba prejudicando toda a boa execução dos dublês e também a grandiosidade dos set pieces. Não é possível seguir nenhuma ação ou movimento, já que os cortes de Matt Cheese e Richard Pearson nunca oferecem o bastante para respirar, e a câmera de Forster ou é inquieta demais ou aposta em enquadramentos fechados e pouco práticos para determinadas ações - basta observar a confusa perseguição de aviões, completamente ofuscada pela mise em scène desajeitada e o excesso de computação gráfica. Talvez a ação ali seja boa, mas não é possível enxergar o que acontece, tendo a direção e a montagem como principais culpados - mas o compositor David Arnold sai ileso, já que mantém um ótimo trabalho na criação de temas musicais empolgantes e que tentam promover a excitação que os recursos visuais falham em promover.

Forster também parece extremamente descontrolado em suas intenções. Basta observar como Quantum of Solace arrisca literalmente todas as opções de cenas de ação possível, com perseguições a pé, de carros, barcos, aviões e tiroteios, e infelizmente nenhuma delas atinge um nível realmente memorável - ainda que a corrida pelos telhados da Itália seja bem sucedida em expressar a velocidade da ação e também remeter ao comportamento implacável de Bond que vimos durante a antológica sequência de parkour em Cassino Royale. Talvez a única grande exceção, onde o estilo mais vertiginoso de Forster realmente funciona, é a cena da Ópera, onde Bond enfrenta capangas de Greene durante uma apresentação de Tosca. É uma sequência fantasmagórica e que mescla com dinamismo cenas da peça com a ação do longa, e a câmera incessante ganha um contexto muito mais apropriado, favorecido também pela edição de som que sabiamente arrisca momentos de puro silêncio enquanto toda a violência corre solta.

E se há um aspecto em Quantum que realmente leva pedradas injustamente, é sua divisiva canção-título. Another Way to Die traz a improvável junção de Alicia Keys com Jack White, em uma música pop que traz fortes elementos do rock típico de White, que marcam também um belo design gráfico durante os créditos de abertura, trazendo de volta as clássicas silhuetas femininas e utilizando a textura do deserto para criar algo visualmente espetacular. Nada muito relevante ao filme si, mas só queria deixar marcada aqui minha defesa a esta ótima canção.

É triste que o caminho tão brilhante deixado por Cassino Royale tenha sofrido um desvio tão confuso e torto com Quantum of Solace, que falha ao compreender os elementos que tornaram este novo James Bond tão memorável no antecessor. Porém, mesmo com uma trama flácida e uma direção equivocada, Daniel Craig consegue sobressair-se e manter a narrativa sinuosa minimamente interessante graças à sua ótima performance. Felizmente, a franquia de 007 ainda encontraria o real conforto prometido pelo título em sua próxima aventura.

007 - Quantum of Solace (Quantum of Solace, Reino Unido - 2008)

Direção: Marc Forster

Roteiro: Neil Purvis, Paul Haggis e Robert Wade

Elenco: Daniel Craig, Mathieu Almaric, Olga Kurylenko, Judi Dench, Jeffrey Wright, Gemma Arterton, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen, David Harbour, Rory Kinnear

Gênero: Ação

Duração: 106 min

https://www.youtube.com/watch?v=f6acw690AqQ

Crítica | O Retorno da Múmia

Bem, encaremos os fatos, o primeiro filme da Múmia de Stephen Sommers pode não ser mesmo lá grande coisa. Mas o filme possuía um radiante charme de conseguir ser um perfeito filme B com uma linguagem MUITO classicista do cinema dos anos 30 e 40 exatamente da mesma época do filme original e os outros clássicos monstros da Universal. E ainda misturava elementos quase perfeitos de filmes de aventura matinê com um Q de Indiana Jones e INÚMERAS referências e influências à outros gêneros como terror e faroeste. E claro, ser um bom e divertido filme de ação e comédia para todos os gostos.

Agora que terminei de balbuciar as ótimas qualidades do primeiro e até subestimado filme, encaramos aqui sua também bem conhecida continuação, mas talvez não pelas melhores razões...Apenas retire toda a parte de ótimas influências que falei sobre o primeiro filme e você tem exatamente o que é essa sua continuação: apenas um divertididinho filme de ação e comédia para (talvez) todos os gostos.

É o que se pode esperar de uma continuação de um filme bem sucedido que agora desfruta de um orçamento mais gordinho e um "leque de boas idéias" (quem dera) para expandir e continuar a história de seus personagens. Mas que toma decisões bem genéricas e que podem ser consideradas totalmente ultrapassadas considerando o cinema blockbuster de hoje, e até do início da década passada. Ressuscitar uma força poderosa e imparável antiga que pode dominar o mundo com um exército de zombilóides macabros e depende dos heróis agora de assim o impedir! Bem familiar né não?

E de sobra ainda trata de querer deixar tudo mais inchado trazendo de volta o vilão do primeiro filme e deixando o (suposto) novo vilão do Escorpião Rei de Dwayne Johnson em seu primeiro papel no cinema COMPLETAMENTE subdesenvolvido, com direito à um design visual CGI até vergonhoso de tão ruim para um filme blockbuster assim.

Até os elementos de terror e uma boa captura de época e seus traços classicistas do primeiro filme, são completamente descartados aqui. Se tornando exatamente apenas esse filme de ação e aventura em grande escala que, embora divertido, não possuí o mesmo charme anterior. Sommers com certeza queria se adaptar novas regras de blockbuster e agradar ao grande público, e ele continua a não fazer feio ao dirigir a ação que se mostra bem moldada e ainda possui elementos matinê com direito a uma sequência de escavação que termina em fuga pela vida à uma sequência de perseguição em Londres com vários elementos Indiana Jones. Mesmo que venha optar por elementos genéricos de CONSTANTES câmera lenta e cortes rápidos, com alguns estardalhaços visuais vexaminosos.

Mas devo confessar que o filme não tem nada de extrema vergonha alheia que me faça realmente desgostoso dele. Tem sim esse leque de efeitos mal realizados junto de reciclagem e repetição de tramas passadas, sem falar em algumas decisões bem um tanto idiotas e até contraditórias ao primeiro filme. O Imothep de Arnold Vosloo no primeiro filme possuía poderes de controlar as dez pragas que assolaram o Egito, uma sacada até inteligente e legal, e aqui do nada ele aparentemente tem poder de levitar pessoas com a mão; escalar paredes com as mãos; criar tsunamis com um rosto gelatinoso seu; enfim...ele se tornou um perfeito vilão dos X-Men que os X-Men nunca tiveram.

Mas como disse, nada que passe da linha do insuportável. O filme assim como o primeiro possui uma boa noção de ritmo e nunca deixa de desacelerar de forma sempre direta ao ponto do fio da meada e de forma surpreendentemente coesa. E mesmo com os INÚMEROS novos personagens vilanescos e a presença de quase 5 macguffins diferentes, nada fica confuso e sim tudo até bem compreensível. Nada é mal comandado e consegue ter um terceiro ato, mesmo com seus exageros, bem excitante e fechar com boa nota.

O elenco também não faz feio e Brendan Fraser mesmo sendo mais do mesmo, ele possuí muito carisma em seu Rick, e nutre uma boa química com uma sempre ótima Rachel Weisz que consegue ser a única personagem a demonstrar uma clara evolução da personagem historiadora bobinha dama em perigo do primeiro filme para uma mulher que sabe lutar com praticamente tudo que vê pela frente e seu estímulo está no amor por sua família. E o jovem Freddie Boath completa o triângulo da família que é certamente o coração eficiente do filme.

De sobra temos mais do mesmo com John Hannah o irmão/cunhado/tiozão atrapalhado que consegue funcionar como alívio cômico dentro do possível, e Oded Fehr com seu Ardeth mais uma vez cumprindo a cota do árabe sábio fodão mas sem carisma algum. E Dwayne Johson mostra hoje que não é nada ruim, mas nossa que mal trato quase horrendo que fazem com ele aqui, ambos em performance e os efeitos CGI em volta de sua forma de criatura é absolutamente vergonhosa, sendo assim não me surpreende nada que aquele filme spin-off O Escorpião Rei exista, é quase um pedido de desculpas para ele e o seu personagem aqui (mesmo o filme sendo ainda pior...mas enfim, ele é legal hoje!).

Mas é aquilo, o filme passa longe de ter alguma essência à mais para fazer aqui uma perfeita continuação ao seu ótimo e charmoso primeiro filme. Apenas um eficiente entretenimento para ser assistido enquanto fazemos outra coisa e deixar na televisão ligado e rir e se divertir um pouco. Pelo menos acho que podemos todos concordar que esse pelo menos consegue ser um filme MUITO melhor que o irritantemente fraquíssimo terceiro filme!

O Retorno da Múmia (The Mummy Returns, EUA - 2001)

Direção: Stephen Sommers

Roteiro: Stephen Sommers

Elenco: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velasquez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Dwayne Johnson

Gênero: Aventura

Duração: 130 min

https://www.youtube.com/watch?v=ptmLrNpmcBo