Crítica | Dragon Ball Z - Saga 03: Androides / Cell

Dragon Ball Z apresentou, desde seu início, uma série de diferenças quando comparadas ao mangá original de Akira Toriyama. Das mais sutis, como sequências, em geral de lutas, estendidas até episódios inteiramente novos, a adaptação acabou adquirindo uma duração muito prolongada, que facilmente poderia ser cortada, como foi feito posteriormente em Dragon Ball Kai. É somente na terceira saga do desenho, contudo, que vemos um completo distanciamento do material original, que insere diversos capítulos após a derrota de Freeza em Namekusei.

Nos referimos, é claro, ao arco de Garlic Jr., que toma um total de nove episódios para si. Estamos diante de uma subtrama inteiramente filler, mas que acaba trazendo para a cronologia oficial do anime, o filme O Resgate de Gohan, onde temos a primeira aparição do vilão, Garlic Jr.. De fato, esses nove capítulos iniciais da saga contam com uma narrativa bastante similar às produções cinematográficas da franquia, com inúmeras características simplesmente copiadas das outras sagas. Aqui, porém, temos um elemento único dentro de Dragon Ball: o fato de Goku não ser o herói e sim Gohan, já refletindo o que veríamos alguns episódios a frente.

Apesar de serem capítulos desnecessários para qualquer espectador, toda a história com Garlic Jr. exerce um papel fundamental dentro da saga, diminuindo o número de episódios fillers durante a história da saga de Cell propriamente dita, algo que causou um grande descontentamento nas audiências, em especial na saga anterior. Com isso, a história centrada nos androides e em Cell ganha uma maior fluidez, quando comparada ao que veio antes, explicando, parcialmente, a grande popularidade deste período para os fãs.

Dizer, contudo, que o mérito deste arco se encontra somente neste fator seria, no mínimo, uma injustiça. Assim como os vilões anteriores, tanto os Androides 17 e 18 quanto Cell são trabalhados intensamente pela trama para que uma grande expectativa seja criada. No caso, temos a figura de Trunks, que atua como uma espécie de profeta, trazendo uma visão do que o futuro pode vir a se tornar. Aqui o roteiro de toda a série alcança seu ápice, provocando uma distinta sensação de receio, temor, no espectador, com um clima verdadeiramente sombrio se instaurando. Para tal, Toriyama espertamente insere o elemento da possível morte de Goku, que até então atuou como salvador em toda a história. Além disso, temos a desconstrução de todo o misticismo por trás do super saiyajin, que passa a não ser tão poderoso quanto imaginávamos.

Então, nossa expectativa é quebrada, ao nos depararmos com androides não tão fortes assim, gerando uma falta segurança na audiência. Esta, porém, é posteriormente anulada com a aparição do verdadeiro vilão do arco, Cell, que traz consigo uma grande diferença quando comparado ao restante da franquia. Ao contrário de Vegeta e Freeza, figuras já estabelecidas como poderosas dentro da mitologia da série, Cell é apresentado como um ser fraco, rapidamente superado por Piccolo. O anime, então, gasta grande parte desta saga para fortalecer o antagonista, construindo-o e montando sua personalidade que nada mais é que um mix de todos os notáveis personagens de DBZ.

Cell, portanto, já exerce um maior apelo no espectador simplesmente por este passar mais tempo com ele e quando, de fato, o conhecemos, vemos que ele não é muito diferente de Goku ou Vegeta. Sua grande paixão pela batalha nos leva, enfim, aos Cell Games, um inusitado encerramento que logo nos remete aos torneios de artes marciais de Dragon Ball, rapidamente resgatando todo o saudosismo daqueles que acompanharam toda a franquia - isso sem falar, claro, no resgate à Red Ribbon, organização antagonista da segunda saga do primeiro anime. A surpresa é ainda maior quando nos vemos diante do clímax da obra, que traça um paralelo com o que vimos no arco de Garlic Jr., fechando um efetivo ciclo narrativo.

Não podemos deixar de mencionar, claro, a presença de Mr. Satan, que funciona como um dos melhores alívios cômicos do anime, quebrando um pouco da seriedade que já tomava conta da obra desde o final da saga dos saiyajins. Naturalmente que, em dados momentos, o humor sempre aparecia, mas aqui vemos um retorno mais visível das origens da franquia, cujo foco era a comédia e a aventura, não simplesmente as lutas.

Apesar de definitivamente não ser a melhor história do mangá original, a saga de Cell é o ponto alto do anime, contando com diversos elementos que a diferencia do restante do desenho, além de se beneficiar de uma aparente redução de fillers. Nela vemos uma ampliação da ficção científica na franquia que, consigo, traz um notável tom mais sombrio, que certamente irá manter o espectador preso do início ao fim.

Dragon Ball Z – Saga 03: Androides / Cell (Japão, 1991 – 1993)

Episódios: 108 – 194

Estúdio: Toei

Dubladores originais: Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Toshio Furukawa, Naoki Tatsuta, Kouhei Miyauchi, Daisuke Gōri, Tōru Furuya, Naoko Watanabe, Daisuke Gōri, Mayumi Shō, Mayumi Tanaka, Mami Koyama, Ryō Horikawa.

Dubladores brasileiros: Wendell Bezerra, Fátima Noya, Raquel Marinho, João Batista, Tânia Gaidarji, Luis Antônio Lobue, Alexandre Marconatto, Úrsula Bezerra, Márcio Araújo, Fábio Lucindo, Walter Breda, Alfredo Rollo.

Duração: 20 min (cada episódio)

Crítica | Dragon Ball Z - Saga 04: Majin Boo

A saga de Majin Boo já vem, de forma inerente, dotada de uma sensação de término. Anos se passaram desde a luta contra Cell e essa elipse marca uma presença ainda maior no anime, devido à mudança da clássica abertura de Cha-la Head Cha-la para a tão memorável quanto We Gotta Power. Sabemos que Akira Toriyama planejava encerrar sua história no arco anterior, mas tanto por pressão dos fãs, quanto das editoras e estúdios, ele decidiu estender sua narrativa um pouco mais. Agora só podemos agradecer a essa motivação extra que o autor necessitava, pois esta última saga de Dragon Ball Z encerra essa fase da lenda de Son Goku de maneira redonda, orgânica, remetendo aos princípios da história do personagem, quando ele apenas corria em busca das Esferas do Dragão com Bulma.

Os primeiros episódios, porém, não nos passam essa impressão de imediato, ao passo que temos a maior mudança de tom desde o crescimento de Goku. Trata-se, é claro, do trecho que acompanhamos Gohan no colégio, passando por situações de um adolescente normal. A narrativa, então, assume um caráter super-heroístico, similar ao que vemos em Homem-Aranha (a linha Ultimate principalmente), com o guerreiro Z tendo de passar por situações triviais e até se tornar uma espécie de super-herói da cidade Satan City.

É então que vemos Goten, claramente a vontade do criador da série em nos levar de volta às origens da franquia. Sua aparência, idêntica à de Goku, não é por acaso e mesmo a sua personalidade, em determinados aspectos, remete à de seu pai. A rivalidade entre ele e o jovem Trunks vem como algo natural, uma herança que tende para o lado do humor, aproveitando o fato de que ambos são, também, grandes amigos. Ao mesmo tempo, no anime, acompanhamos um trecho filler, porém bastante engajante: o torneio do outro mundo, onde Goku continua a lutar e refinar suas habilidades, introduzindo-nos a um personagem exclusivo da série, Pikkon (que claramente bebe da fonte Piccolo para moldar sua personalidade).

O roteiro, passado esse período inicial, mais preenchido de fillers e um tom mais leve, passa a seguir uma estrutura parecida àquela dos capítulos iniciais da saga dos androides. Instaura-se uma grande tensão e o protagonista vem, mais uma vez, à Terra bem a tempo de combater essa ameaça crescente. Temos aqui um ótimo trabalho de criar uma expectativa gigantesca no espectador, que passa a perceber Majin Boo como uma criatura aterrorizante, chegando a realmente temer sua aparição, ao mesmo tempo que anseia pelas batalhas com ele.

Neste ponto, os princípios de Dragon Ball são retomados, através da maior quebra de expectativa de toda a franquia. O anime, a partir daqui, segue um rumo parecido às Sagas de Son Goku e Red Ribbon, com uma forte presença da comédia, em especial com o Boo Gordo e Mr. Satan lado a lado. Infelizmente, o que funciona maravilhosamente bem no mangá, não necessariamente se traduz bem para a telinha e tais momentos acabam sendo exageradamente dilatados, ganhando um caráter de filler bem parecido com o que vimos nos arcos dos Saiyajins e de Freeza. Ainda assim, quem acompanha a série desde a sua origem, certamente será atacado pelo saudosismo nesta auto-homenagem de Toriyama.

O mais interessante é como o roteiro funciona através desses altos e baixos, mas sem perder seu ritmo por completo. Temos, sim, alguns episódios que cansam, mas, em uma linha geral, a narrativa nos mantém presos do início ao fim. A comédia permanece de forma orgânica, mesmo dividindo a trama com uma ênfase mais adulta, com o aumento da tensão. O que foi estabelecido no mangá original se mantém e não vemos o menor problema nas oscilações entre momentos mais descontraídos para aqueles definidores, como as lutas com Boo.

Estas, por si só, nos levam de volta aos velhos torneios de artes marciais, onde víamos uma maior estratégia para combater cada oponente. O mesmo vale para o vilão central da saga. A estrutura vigente em DBZ, contudo, não é jogada fora e temos um encerramento que faz jus à série, dando fim a tal criatura de forma tão épica quanto a morte de Cell. Aqui, Toriyama se destaca: o encerramento do anime não chega a ser um fim propriamente dito, apenas paramos de assistir a vida de Goku e seus amigos – suas histórias continuam, mas não mais as vemos.

A Saga de Majin Boo é uma amálgama de tudo que aprendemos a gostar em Dragon Ball. Misturando o humor com a seriedade, Toriyama nos traz uma história digna de encerrar essa fase da lenda de Son Goku e, por mais que tenhamos algumas aventuras em filmes, GT e Super pela frente, este final ficará sempre marcado em nossas memórias, não nos decepcionando da menor forma.

Dragon Ball Z – Saga 04: Majin Boo (Japão, 1993 – 1996)

Episódios: 195 – 291

Estúdio: Toei

Dubladores originais: Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Toshio Furukawa, Naoki Tatsuta, Kouhei Miyauchi, Daisuke Gōri, Tōru Furuya, Naoko Watanabe, Daisuke Gōri, Mayumi Shō, Mayumi Tanaka, Mami Koyama, Ryō Horikawa.

Dubladores brasileiros: Wendell Bezerra, Fátima Noya, Raquel Marinho, João Batista, Tânia Gaidarji, Luis Antônio Lobue, Alexandre Marconatto, Úrsula Bezerra, Márcio Araújo, Fábio Lucindo, Walter Breda, Alfredo Rollo.

Duração: 20 min (cada episódio)

Review | Theatrhythm Final Fantasy - Um Presente Para os Fãs

Assim como Dissidia, Theatrythm Final Fantasy é um game comemorativo do aniversário da franquia, marcando os vinte e cinco anos desde o lançamento do primeiro jogo. Enquanto o anterior foi um game de luta, contudo, esse é, como o próprio nome deixa bem claro, musical, contendo as famosas e renomadas músicas da série.

A primeira coisa que se deve saber sobre o game é que ele é feito exclusivamente para fãs da franquia – todas as suas músicas são tiradas de jogos em versões não arranjadas, então espere aqueles sons em 8 bits de FFI até FFIII. O jogo funciona como qualquer outro do gênero – conforme as notas se aproximam de certo ponto na tela é preciso clica-las para que a música progrida. Em Theathrythm há três tipos de notas, representadas por três cores diferentes: a vermelha requer somente um aperto, verdes precisam ser seguradas e as amarelas possuem uma seta dentro que demonstram a direção que o jogador deve deslizar o dedo ou a stylus (no caso do 3DS).

Não são somente as notas que diferenciam cada música dentro do musical – existem, também, três tipos de fases, ou sequências: Battle Music, Event Music e Field Music. Nas três o jogador possui uma barra de vida que esvazia conforme erros são cometidos. O primeiro tipo é, como o nome diz, uma batalha, temos quatro personagens que, conforme acertamos as notas, vão distribuindo ataques a uma série de inimigos icônicos (como Ultros, Kefka, Safer Sephiroth) dentro da franquia. O segundo tipo são músicas especiais que, ao fundo, mostram cenas do jogo de qual foi originada. O terceiro tipo representa o andar pelo overworld dentro de cada Final Fantasy. A forma como as notas são distribuídas variam de acordo com o tipo da fase na qual se joga.

Antes do início de cada música podemos escolher de um (no caso das Field Musics) a quatro personagens, estes são os principais de cada jogo em versões “chibi” – Terra em FFVI, Cloud em FFVII, Lightning em FFXIII e assim por diante. Cada um desses possui diferentes status que se dividem em força, magia, agilidade e sorte. A equipe deve ser formada a fim de equilibrar estes, obtendo-se, assim, um melhor resultado nas batalhas. Adotando elementos de RPG da franquia, após cada música, recebemos pontos de experiência que fazem com que os personagens passem de level, melhorando ainda mais seus atributos e dando uma maior sensação de progressão dentro do jogo. Em última instância, contudo, tal avanço não altera muito a jogabilidade, se tornando um elemento dispensável dentro da proposta do game.

Um grande defeito de Theathrythm, porém, é a má disposição das notas nas menores dificuldades que acabam tornando difícil a tarefa de se completar um nível, ao ponto que elas não se encaixam perfeitamente dentro da música. Felizmente nas dificuldades mais elevadas esse problema desaparece, ao custo de uma maior habilidade do jogador. Além disso as músicas menores, em geral de FFI ou FFII tem sua duração muito estendida, sendo repetidas inúmeras vezes dentro da mesma fase e as maiores, como Dancing Mad, são cortadas, tirando grandes trechos de sua duração total.

A versão para 3DS possui diversos conteúdos adicionais para download – personagens e músicas a serem adicionadas ao repertório. Já a versão para iOS requer que todas as músicas sejam compradas (à exceção de algumas que vem a critério de demonstração). Essa última versão, também, conta com menos modos de jogo – como o multiplayer cooperativo – e vale, portanto, somente para quem apenas deseja jogar algumas músicas. Se o desejo é ter o game completo, recomendo a versão de 3DS.

Theathrythm Final Fantasy é um ótimo game, quase obrigatório, para os apreciadores da música da franquia de Rpgs. Conta com faixas clássicas como Dancing Mad, One-Winged Angel e To Zanarkand. Algumas são deixadas de fora, mas, em geral, é um jogo de agrado dos fãs. Para os que pouco conhecem a série o jogo vale como uma boa experiência musical e, talvez, como entrada para o universo Final Fantasy, mas a aceitação varia do gosto musical do jogador.

Theatrhythm Final Fantasy

Desenvolvedora: Square Enix

Lançamento: 16 de Fevereiro de 2012

Gênero: Musical

Disponível para: Nintendo 3DS, iOS

Crítica | Altered Carbon - 1ª Temporada: A Netflix Mergulha no Cyberpunk

Diante de uma nova obra cyberpunk, é praticamente inevitável compará-la aos excelentes exemplos do subgênero que vieram antes. Akira, Ghost in the Shell (o anime ou mangá, não o recente filme com Scarlett Johansson), Blade Runner, todos foram essenciais para a popularização dessa temática primeiro explorada por autores como William Gibson (Neuromancer) e, claro, o próprio Philip K. Dick. Ao assistir Altered Carbon, nova série da Netflix, portanto, não podemos deixar de olhar para o passado - não a fim de dizer qual é melhor ou pior e sim para observar como o cyberpunk evoluiu desde suas primeiras abordagens na literatura e cinema.

Baseado no livro, de mesmo nome, de Richard K. Morgan, de 2002, a série foi originalmente concebida como um filme por sua criadora, Laeta Kalogridis. Por se tratar de um material R-Rated (o equivalente à classificação indicativa para maiores de 18 anos, no Brasil), contudo, a tarefa de encontrar um estúdio que comprasse a ideia não provou ser nada fácil, isso sem falar que era preciso tempo para explorar as diversas temáticas levantadas pelo romance original. Eis que, de longa-metragem, Altered Carbon passou para o formato de série televisiva, sendo comprada pela Netflix.

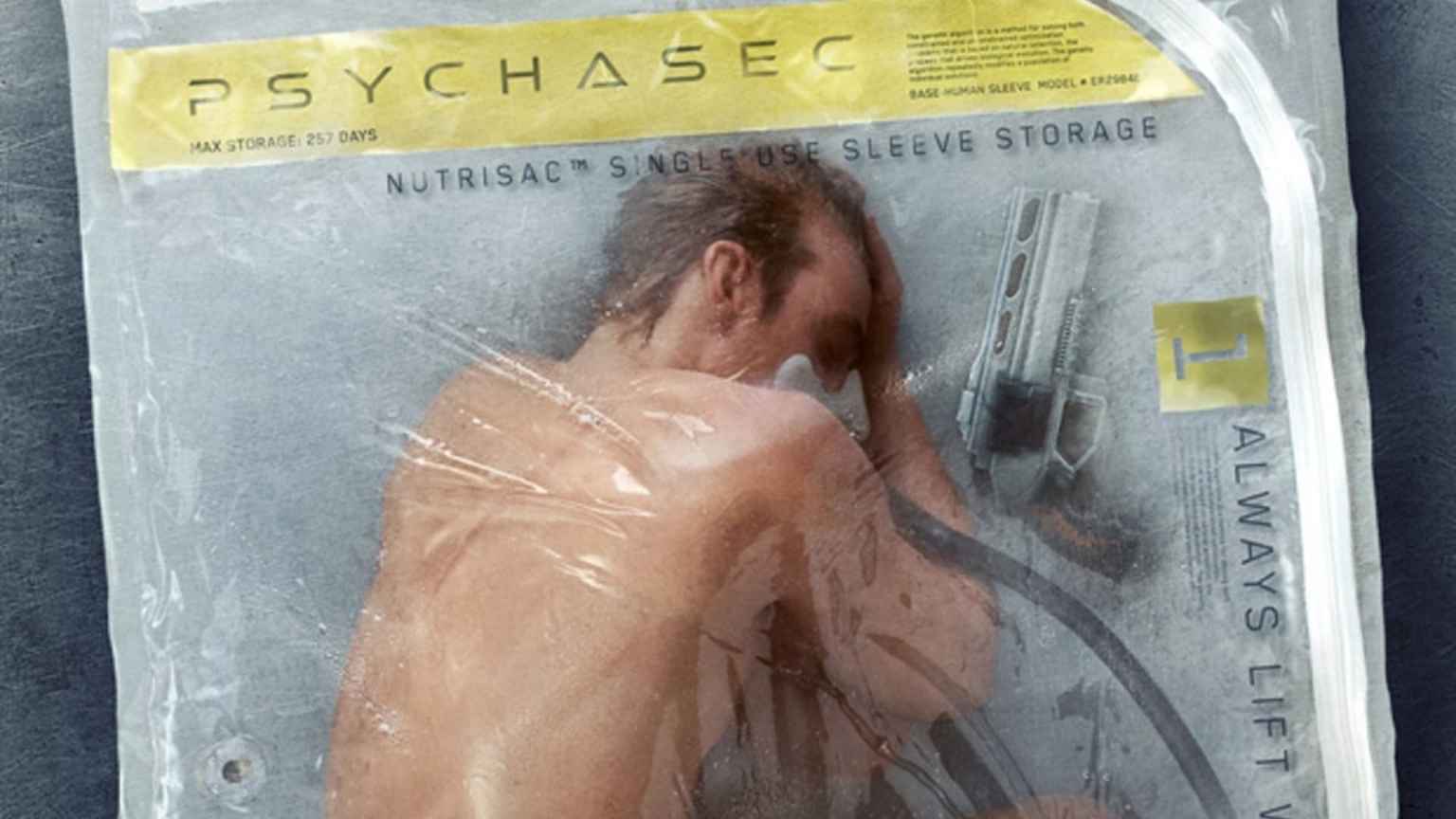

Como é bastante comum se tratando do cyberpunk, a obra estabelece uma atmosfera noir, com direito desde a ambientação mais escura, até a clássica voz em off do protagonista. Somos jogados em um universo no qual o corpo se tornou um mero receptáculo da mente, que pode ser transferida de uma “capa” para outra, permitindo que, aqueles que tem o dinheiro para comprar um novo corpo, possam viver para sempre - a morte real somente acontece quando o HD contendo a mente da pessoa é destruída.

Nesse futuro distópico, acompanhamos Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), um ex-mercenário que, após ter sua capa destruída, acorda 250 anos depois em um novo corpo. Kovacs é contratado por um matusa (os mais velhos e mais ricos do mundo), Laurens Bancroft (James Purefoy), para descobrir quem o matou em sua própria casa e acaba descobrindo que há muito por trás desse assassinato.

Por se tratar de um mundo completamente diferente do nosso (em tecnologia pelo menos), é de se esperar que exista aquele período de ajuste, para que possamos, de fato, entender o que está acontecendo. Similarmente à obra seminal de K. Dick, Androides Sonham Com Ovelhas Elétricas?, Altered Carbon nos joga direto nesse cenário distópico e apresenta as peças chave dessa história prioritariamente através da própria imagem ou de diálogos, que não caem na armadilha de serem forçadamente didáticos ou expositivos. Entendido, porém, como funcionam as “capas” e todo o conceito da morte real, o restante se torna bastante simples, podendo ser resumido ao visual e, evidentemente, os desdobramentos dessa tecnologia da possível vida eterna.

Evidente que, conforme progredimos na trama, mais elementos começam a ser introduzidos, como inteligência artificial, tortura virtual, dentre outros aspectos. O foco, porém, sempre se mantém em Kovacs e em sua investigação, que acaba se tornando algo maior do que simplesmente achar um assassino, similarmente à estrutura narrativa de Blade Runner e sua sequência, Blade Runner 2049. Dito isso, questões como a discussão religiosa sobre o processo de ressurreição tecnológico funcionam como catalisadores do enredo, além de ajudarem a construir o universo como um todo, garantindo a ele maior profundidade, podendo ser enxergado como algo, de fato, vivo. Não cabe, portanto, abordar a fundo tais questões em detrimento da trama geral, algo que sabiamente evitam, fazendo uso desses aspectos pontuais somente quando devem.

Mesmo as subtramas apresentadas, essas, sim, desenvolvidas ao longo dos dez episódios dessa primeira temporada, dialogam diretamente com a situação de Kovacs. Bom exemplo disso é a busca por determinado criminoso pela policial Kristin Ortega (Martha Higareda), que começa como algo um tanto desconexo do restante da trama, mas que acaba a impactando consideravelmente antes da metade da temporada - nesse quesito, a criadora da série acerta ao não deixar tudo para o final, espaçando os pontos de virada, que aparecem de maneira orgânica, sempre captando nossa atenção novamente.

O único ponto fora da reta é o arco de Vernon Elliot (Ato Essandoh) e sua filha, traumatizada depois de ter sua “capa” destruída de forma violenta. Claro que isso funciona a fim de demonstrar os danos psicológicos sofridos nessas constantes trocas, além de revelar o impacto da morte na vida da pessoa. Existe, claro, o subtexto de doenças psicológicas, abordando de maneira enfática questões como a síndrome do pânico, TEPT e a própria depressão, mas nada que justifique constante interrupções na narrativa principal, o que acaba fazendo com que toda a investigação do protagonista pareça ser, por vezes, algo secundário, o que claramente acaba prejudicando o ritmo da obra como um todo.

Ao menos, presente nessa subtrama, temos uma atuação maior do personagem Poe (Chris Conner), uma inteligência artificial, dona de um hotel, que age e se veste como Edgar Allan Poe, um belo toque adicional, não presente no livro original, que garante maior riqueza à série. Aliás, é interessante observar como a figura de Poe é usada, em determinados trechos, para alavancar a narrativa, oferecendo alguma informação ao protagonista, como o velho assistente que permanece no esconderijo o tempo todo - algo que ele próprio acaba mencionando em determinado momento.

Claro que tudo acaba girando em torno de Takeshi Kovacs, interpretado na medida certa por Joel Kinnaman, que entrega o típico forte e silencioso, mas que, sob a superfície, claramente carrega traumas passados. Kinnaman não é exatamente o auge da expressividade, mas cumpre seu papel de forma precisa, funcionando tanto nas violentas sequências de ação, quanto nos momentos de maior drama, principalmente aqueles envolvendo seu passado - contado prioritariamente através de bem inseridos flashbacks - e sua relação com a detetive Ortega, com quem, desde cedo, apresenta grande química, por mais que seu personagem seja extremamente grosso na maior parte do tempo.

É interessante observar como o ator consegue expressar o desconforto inicial de seu personagem em estar em um novo corpo - tendo morrido de forma violenta, ele demonstra essa sua dor em cada aspecto de sua linguagem corporal, algo que vai nitidamente se alterando conforme progredimos na narrativa. O texto também acerta ao saber trabalhar seu estranhamento a certos pontos desse mundo que ele encontra 250 anos depois. Os princípios básicos são os mesmos de seu passado, mas os detalhes são gradualmente apresentados a fim de causar o desconforto no protagonista, que, claro, dialoga com nossa própria percepção desse universo distópico.

James Purefoy, como o matusa que contrata o ex-mercenário, por sua vez, não cansa de impressionar, sempre deixando bem claro, pelo simples modo de falar, o poder que seu personagem carrega. Diversas vezes sentimos em seu olhar e seus movimentos que o personagem, de fato, é tão velho quando o texto diz que ele é a forte presença do sangue na imagem acaba gerando a relação desse ser ancião com vampiros, especialmente pela forma elitizada que o personagem se apresenta - há um ar de nobreza, como se a sociedade tivesse, de fato, regredido, ponto utilizado para explicitar toda a desigualdade social, que já é exposta pelo contraste entre sua imponente morada com as ruas escuras e sujas, tipicamente cyberpunk, do “mundo de baixo”.

Aliás, chega a ser um grande choque quando partimos desse visual mais “clean”, acima das nuvens, da casa de Bancroft, para a violência da cidade abaixo, que jamais é ocultada pela direção, que não exagera na violência explícita, mas a utiliza quando necessário. Apesar dessa dosagem certa, nas sequências de ação, vemos mais do lugar comum, subaproveitando as boas coreografias, especialmente quando há vários atores em tela. O resultado final são cenas de ação que apenas pontualmente impressionam, em geral mais fruto da atuação de Kinnaman do que do desencadear das ações em si.

Não há como negar, porém, o imersivo visual construído para a série, com bom uso do neon e da mistura de tecnologia avançada com elementos antigos para criar algo nitidamente vivo, que não soa tão distante do concebível. Em outros momentos, porém, há de se notar um claro exagero na repetição de determinados trechos, especialmente em um capítulo determinado que faz questão de exibir o mesmo plano inúmeras vezes ao longo de sua duração. Felizmente, o recurso falho não é usado muitas vezes mais na temporada, minimizando seus efeitos negativos em nossa percepção da obra como um todo.

São deslizes como esses que impedem que Altered Carbon atinja o grau de qualidade que merece, caindo no velho problema da trama dilatada, podendo ser resolvida, claramente, em menos tempo. Ainda assim, toda a construção de seus personagens e do universo como um todo é capaz de nos fazer mergulhar nesse futuro distópico cyberpunk, mantendo nossa atenção, que somente é dispersada ao término da temporada. Sendo assim, a Netflix acaba de ganhar uma ótima série, que, mesmo com seus defeitos, não deixa de nos impressionar positivamente.

Altered Carbon (EUA, 2018)

Criado por: Laeta Kalogridis

Direção: Uta Briesewitz, Peter Hoar, Nick Hurran, Andy Goddard, Alex Graves, Miguel Sapochnik

Roteiro: Brian Nelson, Steve Blackman, Laeta Kalogridis, David H. Goodman (baseado no livro de Richard Morgan)

Elenco: Joel Kinnaman, Martha Higareda, James Purefoy, Ato Essandoh, Chris Conner, Hiro Kanagawa, Kristin Lehman, Alika Autran, Waleed Zuaiter, Byron Mann

Emissora: Netflix

Episódios: 10

Gênero: Ficção científica

Duração: 50 min. cada episódio

Review | Monster Hunter: World - Grandioso em Todos os Sentidos

Um dos aspectos cruciais da elaboração de games é a sua atmosfera - por mais que a obra apresente características similares a outros do mesmo gênero, é imprescindível que ela cause aquela sensação única, traga aquela distinguível identidade exclusiva a ela. Ao longa da história dos games podemos citar incontáveis títulos de destaque que conseguiram fazer isso, seja através de seu gameplay, seu enredo, ou puramente pela construção de seu universo.

Dentro dessa proposta, no entanto, existem exemplos ainda mais particulares de jogos com jogabilidade tão única, tão distinta de todo o restante, que a única maneira de tirar aquela vontade de jogar algo do mesmo estilo é esperando para que o próximo título da franquia (isso se houver continuação) seja lançado. Esse é o caso de Monster Hunter.

A franquia da Capcom teve origens bastante humildes - nascida no Playstation 2, a série demorou a se popularizar no ocidente, apesar de seu grande sucesso no mercado japonês (Monster Hunter Portable 3rd foi o game mais vendido do PSP no Japão, por exemplo). Com o lançamento de Monster Hunter 3, a franquia ganhou um pouco mais de atenção no Oeste, mas foi somente o quarto título da série principal que, de fato, conquistou os jogadores do Ocidente - fruto, claro, de seu lançamento para o popular portátil Nintendo 3DS.

Abertas as portas, a Capcom, naturalmente, não perdeu tempo para explorar o mercado deste lado do mundo e sua grande aposta, certamente, vingou - na data de publicação desta análise, Monster Hunter: World já distribuiu mais de cinco milhões de cópias para as lojas em todo o mundo, criando a necessária comunidade para que o game conte com uma boa sobrevida, que, segundo anúncio da desenvolvedora, será garantida através de constantes updates e conteúdos adicionais gratuitos - mas chegaremos nisso mais tarde.

A ESSÊNCIA DA CAÇADA

Para quem nunca sequer ouviu falar da franquia, Monster Hunter: World, assim como seus predecessores, segue a mais básica das premissas: caçar monstros para obter itens a fim de aprimorar o equipamento do seu personagem - o típico ciclo que tem o loot como principal motor do jogo, não muito diferente de obras como Diablo, ou grande parte dos RPGs por aí. Nesse sentido, a obra é bastante linear e simples - são suas particularidades, no entanto, que a tornam única, nos fazendo enxergá-la como algo extremamente original - particularidades essas que são tantas que precisaremos abordar uma a uma, a fim de poder pintar o retrato desses elementos que dinamiza e torna complexa a simplicidade de suas linhas estruturais.

O primeiro aspecto a ser levado em consideração é que o game tem como foco principal o seu gameplay - parece óbvio por se tratar de um game, mas, especialmente nos dias de hoje, com obras atmosféricas ou adventure games (vide os jogos da Telltale), a jogabilidade em si pode não ser mais o elemento mais importante. Mesmo as missões de história de Monster Hunter: World são estruturadas a fim de apresentar cada monstro em específico, funcionando como um longo, porém divertido, tutorial, que vai se aprofundando em diferentes mecânicas conforme progredimos, isso sem falar, claro, na dificuldade crescente. Dito isso, a obra em questão não tem como objetivo contar uma grande história e sim proporcionar horas e mais horas de jogo em si.

E como funciona tudo isso?

Diferente da maior parte de RPGs, estruturados de maneira que o jogador enfrente criaturas menores para, ocasionalmente, lutar contra um chefe, que, aí sim, oferece um bom desafio, World nos coloca quase que exclusivamente contra o que poderíamos chamar de chefes. São batalhas longas, que exigem táticas diversificadas e que nos levam por diferentes cenários e situações. Existem, sim, outros seres menores que podem ser enfrentados e mortos, mas esses mais estão presentes para o estabelecimento de um mundo vivo, orgânico, do que para dificultar a experiência em si.

Para garantir que fiquemos presos ao jogo, cada uma dessas criaturas maiores se diferenciam não somente através dos seus criativos designs, como na sua movimentação, tipo de dano, habitat, etc. Com inúmeros desses monstros a serem caçados, é garantida a constante renovação da experiência, especialmente quando descobrimos um novo oponente e somos imediatamente compelidos a caçá-lo, não meramente para conseguir os itens após a vitória, como para descobrir como exatamente será a luta em si. Trata-se de um game, portanto, que nos recompensa não apenas através da obtenção de tesouros e afins, como pela própria jogabilidade, pelo desafio, que, por si só, é uma grande diversão.

Já falando do desafio, não posso deixar de ressaltar que Monster Hunter não é exatamente um jogo fácil - sua dificuldade é, sim, crescente, e aqueles que já experimentaram os anteriores da franquia encontrarão maiores desafios após algumas boas horas. Os iniciantes, por outro lado, certamente irão penar para derrotarem suas primeiras criaturas, até que se habituem com as mecânicas singulares da obra, todas arquitetadas para garantir a jogabilidade desafiadora, porém justa.

Dito isso, preciso levantar o ponto citado em minha lista de dicas: esse não é um game hack and slash. Em outras palavras, o objetivo não é fazer grandes combos e derrotar um inimigo rapidamente e, em seguida, outro. É preciso pensar cuidadosamente sobre qual arma utilizar (mais sobre elas posteriormente), sobre o cenário envolvido na caçada, sobre quais as fraquezas do inimigo. Além disso, o combate, o moveset de cada arma deve ser levado em consideração - não foi feito para ser rápido demais a fim de que o jogador simplesmente aperte o mesmo botão incessantemente - os golpes devem ser calculados em tempo e distância, além de direcionados, caso contrário, tudo o que o jogador irá atingir é o ar. Tudo isso faz dessa obra um game que requer muita estratégia e dedicação, não muito diferente dos games da From Software (Demon’s Souls, Dark Souls e Bloodborne) nesse quesito.

O ARSENAL DO CAÇADOR

Entramos, enfim, em um dos grandes elementos motivadores para enfrentarmos cada uma das inúmeras criaturas de Monster Hunter: os equipamentos. Praticamente todas as armas, armaduras e outros itens equipáveis precisam ser construídos utilizando as partes obtidas dos monstros caçados, como já foi citado anteriormente. Esses diversos equipamentos diferenciam-se entre si não apenas em aparência, como na jogabilidade e em propriedades específicas, garantindo um alto teor de customização, que diretamente afeta como será cada combate do jogo.

Comecemos pelas armas. Temos catorze tipos diferentes, cada um com um moveset único, divididas nas categorias: pesadas, leves e técnicas. São essas: espadão, espada longa, espada e escudo, duplas-lâminas, martelo, berrante de caça, lança, lançarma, transmachado, lâmina dínamo, glaive inseto, fuzilarco leve, fuzilarco pesado e arco. Como os próprios nomes já deixam bem claro, a maioria de curta distância, enquanto outras, como o arco, de longa distância, o que por si só já mostra como toda a experiência pode ser diferente dependendo do equipamento utilizado.

Além disso, cada uma altera o foco do combate, entre posturas mais ofensivas, defensivas ou de suporte. A lança, por exemplo, mantém o jogador em um estado mais estático, defendendo dos ataques do inimigo, enquanto o perfura com sua arma. A espada longa, por outro lado, impossibilita o jogador de se defender, sendo imprescindível o uso de esquivas bem calculadas, além de um planejamento maior de quando é necessário atacar. Esperar pelo momento certo é de suma importância nesse jogo. Já armas como a lâmina dínamo ou a glaive inseto requerem um grau maior de dedicação por parte do jogador, para que ele possa se habituar aos comandos e seus estilos singulares, sendo, pois, menos recomendadas para iniciantes, que já terá nas mãos a tarefa de se acostumar com os outros aspectos do gameplay.

A Capcom, no entanto, acertou em cheio ao fazer dessa escolha de armas diretamente ligada à preferência de cada jogador. Não há um tipo melhor do que outro - algumas irão, sim, se sair melhor com determinados monstros, mas nada que não possa ser contrabalanceado pela experiência de cada um. Trata-se de uma distinguível liberdade, que torna o game não só mais livre, como divertido, aumentando não somente o grau de customização, como a forma como o jogo em si dialoga conosco. Aqui não posso deixar de afirmar que todas, sem exceção, são bastante divertidas de se usar - tendo experimentado cada uma delas, posso dizer, com segurança, que a experiência toda se renova com a troca constante de tipos de armas - sim, isso atrasa a progressão, mas esse é uma obra melhor aproveitada quando não se tem pressa.

Aliás, variar entre diferentes armas pode acabar sendo necessário, caso uma criatura esteja dando trabalho demais. Como dito na já mencionada lista de dicas, é recomendável que cada jogador mantenha dois ou três tipos de armas melhoradas em seu arsenal, podendo se adaptar a diferentes situações. Além disso, é recomendável contar com armas de diversos elementos, a fim de explorar melhor as fraquezas de cada monstro, aspecto crucial para melhor resultado nas lutas.

Já falando dos elementos, cada arma traz diferentes árvores de aprimoramento, essas não só as tornam mais poderosas, como garantem danos elementais e mudam a aparência das armas e das animações de dano. Os materiais obtidos para criar uma arma elétrica, por exemplo, podem ser obtidos de criaturas que usam tais elementos em seus ataques. Nesse sentido, Monster Hunter: World é bastante intuitivo, permitindo que o jogador não dependa de guias para criar o que deseja, mesmo quando o item requisitado para o próximo upgrade não é revelado. Claro que se faz necessária aquela dose de observação e que coloquemos nossas cabeças para pensar, mas não é astrofísica, basta sair um pouco daquela zona de conforto na qual fomos colocados pelos extremamente fáceis jogos da atualidade.

Similarmente funcionam as armaduras, que não apresentam a variedade das árvores de aprimoramento, mas contam, cada uma delas, com propriedades e defesas únicas - também dispostas de formas intuitivas. Uma peça de equipamento criada a partir de materiais obtidos de uma criatura de gelo, por exemplo, irá trazer resistência a gelo - por outro lado, suas fraquezas também são trazidas. Dito isso, por mais atraente que seja determinada armadura, é preciso levar em conta seus elementos positivos e negativos perante cada monstro a ser enfrentado. De imediato pode parecer muito de uma vez só, mas nada que não consigamos nos habituar depois de algumas horas de jogo. Além disso, pensando naqueles que priorizam a beleza acima da funcionalidade, os desenvolvedores inseriram a opção de customizar a cor das peças das armaduras mais avançadas, portanto nada de chorar porque seu personagem mais parece que irá desfilar no próximo Carnaval.

Não bastasse isso, diferentes habilidades são ativadas com cada peça de armadura, como maior stamina, ataques mais fortes de determinados elementos, etc. Isso não somente nos faz buscar armaduras específicas que se adequam ao nosso estilo de jogo, como garantem a relevância de cada uma delas. Muitos games tornam obsoletos certos equipamentos por não contarem com defesas fortes - esse não é o caso de World, que assume uma estrutura menos linear, virada para a sinergia e não para o princípio da obsolescência. Combinação é a palavra chave aqui, o que torna o late-game ainda mais atraente, já que começamos a otimizar cada aspecto de nosso personagem, fazendo com que o jogo se renove constantemente, nos prendendo por horas e horas a fio.

Com isso em mente fica bastante claro que a estratégia não se limita à movimentação durante os combates, estende-se para preparação antes de cada um deles, sendo necessário escolher precisamente o que será utilizado em cada caçada. Aqui devo ressaltar que isso faz toda a diferença em relação às criaturas mais avançadas - voltamos, pois, a necessidade do jogador pensar, não apenas sair correndo para o próximo inimigo. Dessa forma, onde muitos enxergam um jogo difícil, vejo apenas uma obra justa, que recompensa aqueles que, de fato, se dedicam - dedicação, essa, que não é sinônimo de desgaste e sim de diversão.

PRESA E PREDADOR

Escolhido todo o equipamento, entramos, enfim, na caçada em si. Não pense, porém, que a escolha adequada de diferentes propriedades irá significar a certeira vitória. Cada monstro é um desafio a ser reconhecido e seus diferentes movimentos e tipos de ataque devem ser levados em conta. Não temos aqui as velhas batalhas de chefe, que trazem aquelas previsíveis animações de ataque e sim combates que diretamente interagem com todo o ambiente em volta.

Enquanto combatemos um uma criatura, outra maior pode acabar aparecendo para lutar com o bichano caçado - já em outras situações, ambos podem se juntar contra você. Isso sem falar na possibilidade do monstro nos derrubar de uma altura considerável - não há dano de queda, mas muda toda a dinâmica da luta, visto que podemos ser levados para um terreno muito menos que favorável. São elementos como esses que tornam cada luta de Monster Hunter: World única - jamais sabemos o que, de fato, pode acontecer e mesmo que lutemos contra a mesma criatura diversas vezes, sentimos como se cada embate fosse diferente um do outro, praticamente eliminando aquela velha sensação de repetitividade do grinding - especialmente quando precisamos daquele material específico que parece nunca cair da criatura.

Nem tudo favorece os monstros caçados, porém. Em cada área do jogo existem inúmeros elementos que podem ser usados ao nosso favor, desde plantas que envenenam quem pisar no líquido que derramam, até rochas gigantescas que podem ser feitas a cair em cima das criaturas. Dessa forma, o jogo nos força a levar em conta tudo o que há em volta no mapa, favorecendo o próprio trabalho dos responsáveis por áreas tão detalhadas - fruto de excelentes world e level designs, que visam manter o diálogo constante entre atmosfera e jogabilidade, criando ambientes interativos, que, de fato, fazem a diferença, seja através de simples aspectos, como a diferença de áreas mais abertas e mais fechadas, ou de detalhes mais minuciosos, como a lama diminuindo o efeito de determinado tipo de ataque.

Isso sem falar na possibilidade de capturarmos as criaturas, ao invés de simplesmente matá-las. De fato, o game nos encoraja a fazer isso, oferecendo mais recompensas pelas capturas. Como sempre, porém, cabe ao jogador escolher qual caminho tomar, exceto em missões específicas que pedem um caminho determinado. Voltamos, pois, àquela sensação de liberdade oferecida pela obra, tão essencial para o funcionamento de sua estrutura não-linear, que, por si só, possibilita o maior engajamento do jogador.

São pontos como esses que diretamente influenciam em quanto tempo permanecemos presos ao game, impedindo que tudo se torne repetitivo, o que acabaria diminuindo nosso interesse. É passada a sensação desse ser, de fato, um jogo completo e não dependente de conteúdos adicionais, como vemos em tantas outras obras lançadas na atualidade. Não por acaso, quando beiramos as quarenta horas de jogo, ainda sentimos como se não tivéssemos nem arranhado a superfície, tamanhas são as possibilidades oferecidas pelo game.

UM VASTO MUNDO

Nem só de caçadas, porém, vive Monster Hunter: World - ainda há muito mais o que fazer e com o que se preocupar além de ir atrás de cada bichano. Evidente que o maior foco é nas caçadas, mas existem inúmeras missões secundárias que favorecem a exploração de cada área. Interessante notar como essas se apresentam de forma a dialogarem umas com as outras - o objetivo de coletar determinado item, por exemplo, pode fazer que tomemos conhecimento da área percorrida por um monstro, ou pode acabar nos fazendo notar uma armadilha natural da qual não tínhamos conhecimento.

Com isso, tudo parece parte de uma obra única, não fragmentada, como é o caso de inúmeras obras que oferecem minigames, que nada dialogam com os aspectos centrais do game. Aqui, tudo se relaciona, o que, imediatamente, garante a relevância de cada ação que tomamos no jogo.

Não bastasse isso, através das bounties, que podem ser escolhidas pelo jogador na vila onde os outros npcs se encontram, conseguimos tarefas adicionais, a serem completadas enquanto realizamos outras missões. Essas vão desde coletar certo número de plantas, até capturar um tipo de monstro. Essa simples funcionalidade permite que sempre consigamos novos itens, aumentando ainda mais a sensação de recompensa após cada missão completada. Dessa forma, toda a progressão funciona de maneira fluida, já que, mesmo quando caçamos um material específico, acabamos conseguindo outros, que nos ajudam de diversas formas a curto ou longo prazo, além de possibilitar que nossas armaduras sejam aprimoradas ao mesmo tempo que as armas, dispensando o foco exclusivo, que geraria constantes rupturas no ritmo do game.

Existem ainda outras missões diferenciadas, que consistem em adquirir um material de alguma área, que aumentam a variedade de serviços oferecidos por certos npcs, ou que nos garantem novos itens de habilidades. Esse é o caso da cantina, que progride com pequenas tarefas específicas, abrindo mais opções de comidas a serem preparadas pelos pequenos felinos (com direito a impagáveis cutscenes). Pode parecer algo desnecessário, mas se alimentar antes de cada caçada confere bônus temporários imprescindíveis, que aumentam a vida, stamina, defesa ou outro atributo. Mais uma vez voltamos ao fator de tudo estar invariavelmente relacionado, permitindo que sintamos o impacto de cada uma de nossas ações, sempre caminhando para um cenário mais favorável para nosso personagem.

Por fim, não podemos deixar de comentar sobre as arenas e investigações, que nos colocam contra as criaturas já encontradas, porém com condições específicas, seja com equipamentos diferentes ou com um limite de tempo muito menor. Isso não somente aumenta a variedade do que podemos fazer, como os desafios e permite ainda mais renovação da jogabilidade, visto que dá a opção de variarmos, temporariamente, qual arma utilizamos, além, é claro, dos próprios cenários. Chega a ser impressionante como altera nossa percepção de certa caçada com essas mudanças, mostrando, assim, toda a riqueza desse game da Capcom. Evidente que, com maiores desafios, vêm maiores recompensas, nos incentivando a constantemente buscar dificuldades mais elevadas.

O DESEQUILÍBRIO DO ECOSSISTEMA

Evidente que não poderia esquecer de comentar sobre a história do jogo. Como dito antes, ela não é o foco da obra, sendo utilizada para nos apresentar as diferentes criaturas, através de curtas, porém enfáticas, cutscenes. Dito isso, quando comparada a de muitos outros games da atualidade, a história de Monster Hunter: World acaba soando extremamente rasa. Ela segue sua proposta, de apresentar a perseguição ao dragão ancião Zorah Magdaros, motivo que trouxe esses aventureiros ao novo continente, mas não oferece nenhum grande twist ou algo assim. Basicamente lida, do início ao fim, com as mudanças no equilíbrio do ecossistema desse lugar.

Desde cedo fica claro o caráter instrutivo dessas missões, que funcionam como delineadores dos níveis de dificuldade - basicamente, se você venceu com relativa facilidade uma criatura das missões de história, então está pronto para desbravar mais aspectos do game. Isso se torna bastante claro pelo simples fato de que, ao terminar a história propriamente dita, liberamos os equipamentos de nível superior e ainda mais criaturas a serem caçadas. Nesse sentido, trata-se uma mecânica extremamente funcional e até didática, já que apresenta, gradualmente, mais e mais fatores do game, por mais que a maioria acabe sendo descoberta por conta própria por nós.

Importante notar como essa decisão por parte dos desenvolvedores contribui para a liberdade do jogador, que, em momento algum, se vê compelido a completar a história - uma forma clara de valorizar toda a construção desse mundo, que não depende de um enredo específico para parecer vivo, orgânico. Essa preocupação maior com o gameplay em si, por outro lado, afeta as animações faciais, que não correspondem perfeitamente com o que o personagem fala - um claro problema de localização para o Ocidente.

Outro aspecto a ser considerado é a grande curva de aprendizado, especialmente para quem não se aventurou pelos Monster Hunter anteriores. De imediato são muitas informações oferecidas e muito a se fazer, mas nada que algumas horas não deem conta, especialmente quando se trata do menu, que requer um certo tempo para ser entendido plenamente. De fato, o game poderia ter se preocupado mais com sua didática, que acaba esquecendo de alguns pormenores.

Por fim, problemas de performance no Xbox One foram notados, especificamente queda de framerate em determinados momentos. Trata-se de algo que pode ser consertado através de atualizações futuras, mas que pode causar incômodo a alguns jogadores. Já no Playstation 4 não presenciei tais problemas - existe, claro, a típica instabilidade da PSN, mas nada que seja causado pelo game em si.

QUANDO UMA PESSOA NÃO É FORTE O BASTANTE

A dificuldade inicial, felizmente, pode ser contrabalanceada pela funcionalidade online do game, que permite que até quatro jogadores participem de missões, sejam de caçada ou de exploração, através das expedições, que não contam com o costumeiro limite de tempo. Trata-se de um recurso puramente opcional, mas que certamente merece nossa atenção pelo cuidado na sua concepção e seu fluido funcionamento.

As missões acabam tendo sua dificuldade aumentada de acordo com o número de jogadores presentes, mas elas têm suas dinâmicas alteradas completamente. Caçar uma criatura em conjunto permite abordagem completamente diferentes e, claro, quando o monstro é gigantesco, nada mais épico que ter três pessoas ao seu lado combatendo o bichano.

Obviamente, com amigos tudo fica melhor e a a obra permite que adicionemos as pessoas que conhecemos ou joguemos diretamente com amigos já conhecidos, fornecendo a opção de criarmos esquadrões para nos conectarmos mais facilmente - uma variação do sistema de guildas dos MMOs. Dito isso, a experiência single-player não deve ser descartada, especialmente naqueles momentos que simplesmente precisamos aproveitar os imersivos ambientes, todos variados entre si, ou aproveitar a beleza dos gráficos do jogo, capazes de nos mergulhar plenamente nesse universo, mas World se torna completo apenas quando alternamos entre essas diversas formas de se jogar.

Digna de nota é a falta de lag nessas partidas, algo impressionante considerando o número de elementos em tela, além da movimentação dos personagens e monstros. Claramente os servidores funcionam como deveriam, não comprometendo nem um pouco a experiência online.

COLETANDO AS RECOMPENSAS

São todos esses elementos que fazem dessa obra um game simplesmente obrigatório para todos que apreciem um bom desafio. Aliás, como dito antes, um desafio extremamente recompensador, visto que não somente nos garante belos itens pelos nossos esforços, como oferece horas e mais horas de pura diversão, através de sua proposta bastante clara de focar quase que exclusivamente no gameplay e não de contar uma grandiosa história. A grandiosidade, aqui, está nas inúmeras possibilidades oferecidas, na liberdade em si.

Com atualizações e conteúdos adicionais gratuitos constantes, trata-se de um jogo que, certamente, irá conseguir manter uma comunidade ativa, sendo capaz de prender o jogador por dezenas e até centenas de horas. Certamente, pela vastidão desse universo, pela sua jogabilidade única, seus criativos designs de mundo e de criaturas e pelas incontáveis coisas a se fazer, não poderiam ter escolhido um título melhor para capturar o escopo de Monster Hunter: World. Trata-se de um game cujos pontos positivos totalmente eclipsam seus poucos negativos, sendo, desde já, um dos melhores dessa geração.

Monster Hunter: World

Desenvolvedora: Capcom

Lançamento: 26 de janeiro de 2018

Gênero: RPG de Ação

Plataformas: PS4, Xbox One, PC (ainda não lançado)

Agradecemos a Capcom pela cópia cedida para avaliação.

Review | Final Fantasy XII - Ousado e Ambicioso

Depois de anos utilizando mecânicas similares entre seus games, com algumas alterações, especialmente durante as batalhas, a Square começou a experimentar novos sistemas após Final Fantasy X. Foi somente em Final Fantasy XII, no entanto, que a mais drástica das mudanças ocorreu, saindo do esquema de encontros randômicos, enquanto foram adotadas muitas das características de MMOs (massive multiplayer online). Claro que devemos levar em conta FFXI, o primeiro game online da franquia, que trazia tais elementos, mas aqui falamos sobre os games single player da série.

O jogo é parte da Ivalice Alliance, um projeto similar a Compilation of Final Fantasy VII ou Fabula Nova Crystallis, em outras palavras: parte de uma coletânea que se passa dentro do mesmo universo, mas que não exigem que o jogador jogue todos os outros games para entendera história individual de cada obra. A história inicia com uma narração dos eventos chave que precedem a nossa entrada no game. O Império de Archadia e o de Rozarria estão em guerra e o pequeno reino de Dalmasca se encontra justamente no meio das duas nações expansionistas. Com a aproximação da batalha na fronteira do pequeno reino, o rei Raminas aceita assinar um tratado de paz que significaria a rendição de Dalmasca à Archadia. O tratado, contudo, foi assinado com sangue real e o reino pacífico foi anexado às terras do grande império.

Alguns anos depois, a trama nos apresenta Vaan, um órfão que vive na capital de Dalmasca, Rabanastre e cujo maior sonho é se tornar um sky pirate. Através de pequenas e descompromissadas aventuras, o garoto acaba se envolvendo com um grupo rebelde que deseja resgatar a soberania de Dalmasca. No meio disso, Vaan conhece desde piratas, capitães desonrados até a própria princesa de seu reino. Assim, enxergamos a história através dos olhos de um adolescente, que nada mais é que puxado pela correnteza, um garoto como outro qualquer.

Não há como não notar a semelhança de alguns pontos da trama de Final Fantasy XII com FFII. A grande diferença está na profundidade dos personagens e da própria política. Archadia é tida como vilã na história, mas nada mais é que um Império em expansão – o Imperador não é um ser do inferno como na segunda entrada da franquia, é um homem ambicioso.

Isso, contudo, gera um problema para o game: a ausência de um vilão marcante. Existem os juízes, é claro, mas não temos aquela figura constante, a eminência parda que se faz presente nos games pós-FFVI. Isso acaba gerando a sensação de que não há perigo algum e com as inúmeras side quests acabamos esquecendo que estamos lutando contra Archadia. Evidente que isso ocorre em praticamente todos os games com grande número de missões secundárias, mas nada que uma ameaça maior não resolva. Naturalmente que, conforme progredimos, vamos mergulhando mais nesse universo e, nesse quesito, FFXII esbanja qualidades, parecendo um mundo vivo, orgânico, que não depende do jogador para existir.

Outra grande mudança é o visual, que adota traços mais realistas. Nas tonalidades há uma grande aproximação com Final Fantasy Tactics (também parte da Ivalice Alliance), especialmente no que diz respeito o design dos personagens e suas roupas, bom recurso para passar a ideia de um universo conjunto. Ao prezar por esse realismo, são os juízes que realmente se destacam, através de suas imponentes armaduras, que os imediatamente colocam como as figuras mais próximas dos vilões dos clássicos Final Fantasy

Inegável, porém, que o elemento que mais fica gravado na memória é a sua jogabilidade. Abandonando a transição para a tela de batalha e os já mencionados encontros randômicos (pela primeira vez na franquia principal, se desconsiderarmos FFXI), as lutas ocorrem dentro do cenário no qual controlamos os personagens. Os inimigos ficam à solta em determinados lugares e, ao nos aproximarmos deles, podemos escolher comandos como atacar, magia e itens. Quem já jogou Knights of The Old Republic, por exemplo, irá se sentir familiarizado com a mecânica, ainda que a do game aqui comentado seja consideravelmente mais complexa. Ao escolhermos o comando desejado, devemos esperar uma pequena barra carregar até que ele seja executado – um resquício do Active Time Battle da franquia.

E os outros membros da equipe? Como são controlados? Podemos atribuir comandos um a um, alterando o personagem que controlamos, ou podemos utilizar o sistema de gambits, que nos permite configurar a inteligência artificial d personagem. O sistema de gambits é difícil de masterizar, mas é bastante recompensador e quase obrigatório para a derrota de certos inimigos, especialmente se desativarmos as pausas durante as lutas, o que torna a obra mais desafiadora, mas certamente mais divertida e fluida.

Após a derrota de cada oponente recebemos pontos de experiência que se acumulam até passarmos de nível, mas além disso existem os license points (LP), utilizados no License Board, um sistema levemente parecido ao Sphere Grid de Final Fantasy X, que nos permite adquirir licenças para utilizar equipamentos e magias. Tais licenças são necessárias para a utilização de cada um desses. Assim como em FFX o avanço pelo license board dinamiza a progressão dos personagens, deixando o level grinding menos monótono e mais recompensador.

Summons e limit breaks estão de volta com leves diferenças. Cada summon precisa ser derrotado em batalha antes que possamos adquirí-los e não são lutas fáceis, o que faz dessa tarefa de adquirir cada um deles um verdadeiro desafio a ser superado, fazendo com que valorizemos mais tais criaturas. Os limit breaks voltam com o nome de quickening e, dessa vez, consomem magia ao invés da clássica barra de limit.

Um outro destaque do game são suas side quests, em especial as Hunts. Basicamente são caçadas à monstros especiais que garantem boas recompensas. As hunts aumentam progressivamente de dificuldade e são os maiores desafios do game, exigindo um bom level grinding. É possível passar horas e mais horas em combate com uma única criatura, trazendo embates verdadeiramente épicos, que requerem tática, preparo e, claro, bons equipamentos.

Final Fantasy XII é um dos games que mais se distancia dos parâmetros estabelecidos na longeva franquia, sendo, assim, um de seus títulos mais ousados e ambiciosos. Adota diversos elementos do online FFXI, gerando um jogo que muitas vezes parece um MMO. Com uma considerável curva de aprendizado, visual mais realista e uma trama complexa na forma como aborda esse universo, temos um jogo que certamente merece nossa atenção, ainda que necessite considerável dedicação, o que pode acabar afastando alguns jogadores.

Final Fantasy XII

Desenvolvedora: Square Enix

Lançamento: 16 de Março de 2006 (Japão), 31 de Outubro de 2006 (EUA)

Gênero: Rpg

Disponível para: PS2, PS4

Review | Final Fantasy IX - Um dos games mais apaixonantes da franquia

Após três games com fortes traços de ficção científica e dois deles com personagens mais realistas (VII e VIII), a franquia de RPG retorna às suas origens. Em Final Fantasy IX a temática volta aos ramos da fantasia, com retratações mais cartunescas e uma história, aparentemente, mais leve.

O jogo nos coloca no controle de Zidane Tribal, um garoto mulherengo, que faz parte de uma trupe itinerante. A companhia chega à cidade de Alexandria para apresentar uma famosa peça, I Want to Be Your Canary, mas com segunda intenções: raptar a princesa Garnet. Ao mesmo tempo, acompanhamos o pequeno Vivi, um dos personagens mais memoráveis e carismáticos de toda a franquia. Ele é um pequeno e ingênuo mago negro, que quer assistir a performance a ser apresentada, mas que acabou sendo enganado a adquirir um bilhete falsificado. Em outra subtrama paralela, vemos a própria princesa querendo escapar do castelo, enquanto o fiel cavaleiro Steiner corre à sua busca.

Não é de grande surpresa que todos esses personagens se encontram e, na verdadeiramente explosiva finalização da peça, eles acabam saindo de Alexandria e caindo abaixo da Mist, uma grande neblina que cobre o mundo inteiro. A história progride, a partir desse ponto, com Garnet, Zidane, Steiner, Vivi e outros membros adquiridos posteriormente seguindo para a cidade de Lindblum. Logo descobrimos a malícia da Rainha Brahne de Alexandria e o vilão por trás dela, Kuja.

Um ponto interessante da trama de Final Fantasy IX é a sua progressão, que inicia como uma leve história fantasiosa e vai adquirindo um tom mais sombrio com seu desenrolar. Dentro dessa, os personagens de desenvolvem de maneira satisfatória, mantendo suas características principais sempre em vista, fator que se mostra mais evidente quando se trata de Steiner.

A volta às origens da série não se encontra somente no roteiro ou no visual – também temos o retorno de classes, embora cada personagem seja fixo a uma. Zidane e Vivi, por exemplo, são claramente ladrão e mago negro, respectivamente. Dentro dessas classes atreladas, temos, é claro, as famosas habilidades vistas nos games anteriores, desde steal até summon.

O ponto inovador de FFIX é como funciona a utilização dessas habilidades. Cada uma delas pode ser utilizada ao se equipar um item, quando o jogador ganha determinado número de ability points (AP), essa habilidade passa a fazer parte do personagem, que, então, não precisa mais equipar aquele determinado item. Além do ganho de experiência para a progressão de níveis, esse é outro grande motivador para o level grinding.

Uma grande qualidade do game é a quantidade de side quests disponíveis. Essas vão desde a entrega de cartas de moogles para moogles (sim, eles estão de volta), criação de chocobos, até um minigame de cartas extremamente confuso, a princípio, mas que, com a prática, passa a ser um dos melhores elementos do game. Obviamente, realizar tais atividades garante diversos itens para a equipe, sendo altamente recomendado para os jogadores que não querem simplesmente experimentar a história do jogo.

De todos os jogos da franquia, FFIX é, provavelmente, aquele que conta com os personagens jogáveis mais variados. São diversos de raças diferentes e personalidades bastante distintas. Em termos de história cada um deles desempenha um específico papel, fazendo com que não soem apenas como figurantes na trama principal, aspecto que permite que passemos a gostar de cada um deles individualmente.

Seguindo o estilo de Final Fantasy VI, o vilão Kuja se mantém como uma ameaça constante a partir do ponto que faz sua primeira aparição. Seus pontos em comum com o protagonista vão se tornando mais evidentes ao ponto que a história progride. Em termos de personalidade é um vilão com traços psicopáticos e narcisistas, coms uas ações remetendo às do Imperador em FFII.

A batalha de Final Fantasy IX permanece a mesma dos games anteriores, utilizando o sistema de active time battle. Um grande defeito do game, contudo, é o tempo que leva para a batalha iniciar, fruto da passagem entre a tela preta até a tela de luta e os movimentos de câmera. Com horas de jogo isso acaba se tornando enfadonho e interfere na jogabilidade por horas a fio, especialmente quando estamos batalhando para passar de nível, ou adquirir algum item em específico.

O game ainda conta com um sistema de active time events que permite ver o que outros personagens estão fazendo ao mesmo tempo que o jogador. Isso introduz um elemento interessante, ao ponto que dá dicas de onde podemos encontrar elementos dentro do jogo. A sensação deixada no fim, porém, é que ele é mal explorado, só ocorrendo algumas vezes no game inteiro.

Sendo o último Final Fantasy para o Playstation 1, ele apresenta ótimos gráficos, tanto nas cutscenes quanto nos momentos de jogo em si. As animações se tornaram ainda mais fluidas que em FFVIII e mais constantes, representando, pois, o ponto máximo da franquia no console. É preciso notar, também, como a escolha de um visual menos realista funciona melhor para garantir que o jogo resista ao tempo, podendo ser, plenamente, aproveitado nos dias atuais.

A trilha sonora, novamente nas mãos de Nobuo Uematsu, não chama atenção nos momentos de batalha, com temas não marcantes, embora satisfatórios. Em contrapartida, diversas músicas que entram para a lista de melhores da série são introduzidas, como Vamo Alla Flamenco, Dark Messenger e Melodies of Life, o segundo tema musical cantado da série.

Final Fantasy IX é o game perfeito para aqueles que desejam conhecer a origem da série. Ele apresenta gráficos impressionantes para sua época e a jogabilidade pós-FFIV se mantém como uma das melhores da franquia. É repleto de referências a todas os jogos da franquia, inseridos em uma história que prende o jogador através de sua orgânica progressão. O mais notável do game, contudo, são seus memoráveis personagens, dentre os melhores de toda a série.

Final Fantasy IX

Desenvolvedora: Square

Lançamento: 7 de Julho de 2000 (Japão), 13 de Novembro de 2000 (EUA)

Gênero: Rpg de Turnos

Disponível para: Playstation, PSN, Android, iOS

Crítica | Dragon Ball - Arco 07: Majin Buu

Neste último arco de Dragon Ball novamente temos um salto temporal – desta vez, sete anos após a batalha contra Cell, acompanhamos Gohan em seus dezesseis anos. O filho de Goku (que está morto desde o fim do último arco) agora larga seus estudos de casa e parte para o colégio, iniciando um tipo de narrativa ainda não vista no mangá. Essa mudança, porém, não só traz elementos novos: há um evidente retorno às origens da série, ao ponto que a comédia ganha um papel central em grande parte do arco.

Com Mr. Satã tendo sido considerado, erroneamente, o salvador da Terra, os guerreiros Z são forçados a esconder seus verdadeiros poderes quando em público. Isso na teoria, pois conforme vemos com o decorrer da trama, a discrição não é o forte deles. Toriyama sabe utilizar bem este ponto, garantindo diversas risadas com o fato de Gohan se tornar uma espécie de super-herói na cidade onde estuda – o Grande Saiyaman – com direito a um disfarce ridículo, como é apontado pelos próprios personagens.

Não demora muito, é claro, para que Videl, a filha de Mr. Satã, descubra a identidade do Grande Saiyaman e, com isso, pela primeira vez vemos de relance um pequeno romance se formar em Dragon Ball (aqueles de Bulma do primeiro arco não contam nem de longe!). Não esqueçamos, porém, que o foco são justamente nas lutas e, por isso, sabiamente, a narrativa não se prende na relação de Videl e Gohan. Aqui vemos um ponto que desde as primeiras edições se mostra forte no roteiro de Toriyama – as interações entre seus personagens. Estas ocorrem de maneira fluida e natural e muitas vezes através do humor, causando em nós uma aproximação ainda maior com suas criações. Por isso, mesmo quando é revelado de repente que Goku teve outro filho, Goten, nosso estranhamento é quase nulo – afinal o mesmo foi feito com a primeira aparição de Gohan e foi mascarado perfeitamente com bem humorados diálogos.

Goten desempenha um importante papel dentro deste último arco, fechando o ciclo que seu pai muitas vezes tenta compor. Segundo Goku ele quer que os jovens desempenhem um papel central na proteção da Terra, tirando tal fardo de suas costas – afinal, ele nunca pediu vida eterna às esferas do dragão. Dito isso, a semelhança absurda de Goten com seu pai nos remete às origens da série, algo que se torna ainda mais evidente na personalidade do garoto – impulsivo, ingênuo e inocente.

Mas com toda essa volta às origens não nos esqueçamos que ainda estamos em uma história do que posteriormente seria conhecido (graças ao anime) como Dragon Ball Z. Após alguns capítulos centrados em como o mundo se encontra pacífico após a derrota de Cell, um novo inimigo é anunciado. Surge Babidi – um feiticeiro que deseja reviver a terrível criação de seu pai: Majin Buu. Não é preciso dizer que ele é bem sucedido em tal empreitada, por mais que os heróis tentem impedi-lo. Da esfera-prisão, então, sai o monstro tão aguardado e o que vemos é… uma criatura gorda e rosa.

Definitivamente, dentre todos os 519 capítulos do mangá, em nenhum deles tivemos uma quebra de expectativa tão grande. Depois de dois vilões terríveis – Freeza e Cell, o que Toriyama nos proporciona é algo que foge totalmente ao que esperávamos. O autor, porém, utiliza dessa expectativa, agora em pedaços, para criar um ser que é composto de uma força incrível, quase invencibilidade e uma bela dose de comédia. Buu Gordo (como é carinhosamente apelidado) é como uma grande criança mimada que somente faz o que quer e, mesmo quando destrói uma cidade inteira, nos proporciona diversas risadas.

Esse clima que oscila entre o leve e o pesado (algumas mortes ocorrem, afinal) dura até certo ponto. Eventualmente há uma mudança drástica no vilão e seu lado cruel se torna predominante – sua aparência também muda, refletindo perfeitamente a mudança no personagem. De todos os seres apresentados na série, é Majin Buu que possui o olhar mais cruel e aterrorizante. É esta criatura que merecidamente ocupa o cargo de vilão do último arco de Dragon Ball, nos proporcionando um emocionante desfecho que se encaixa perfeitamente dentro da mitologia criada por Toriyama.

Dificilmente uma história mantém sua qualidade do início ao fim – na maioria ele se perde no meio do caminho, ao ponto que expande seu universo até onde o próprio autor não consegue amarrá-lo de forma efetiva. Dragon Ball não cai neste erro e mantém sua complexidade nas relações entre os personagens e em suas motivações. Por mais que seu universo tenha sido expandido ao longo dos volumes, Akira soube utilizá-lo bem, introduzindo os elementos de pouco em pouco a fim de não confundir o leitor. Neste último arco ele sabe fechar o ciclo de sua grande narrativa, trazendo à tona tudo que aprendemos a apreciar na saga de Son Goku. É um triste encerramento, mas fiel à proposta do mangá.

Dragon Ball – Arco 07: Majin Buu

Roteiro: Akira Toriyama

Arte: Akira Toriyama

Lançamento oficial: Japão, 1995

Lançamento no Brasil: 2014~2015 (Edição da Panini)

Editora: Panini

Capítulos: 421-519

Review | Final Fantasy X - Inovador e Intimista

"Ouça a minha história, essa pode ser nossa última chance". Com essas palavras, em uma cutscene, ao som do piano de To Zanarkand, inicia o décimo jogo da franquia de RPGs, demonstrando, desde já, a mudança de geração, que dá início a uma nova fase da franquia. Final Fantasy X é o primeiro da série a apresentar personagens com vozes e, também, o primeiro da série no Playstation 2.

A trama, como sugerem suas primeiras palavras, segue Tidus, um famoso jogador de blitzball (uma espécie de futebol subaquático) do time Zanarkand Abes. Durante uma grande partida, a cidade é atacada por uma criatura gigantesca, Sin, que acaba, de alguma forma, sugando o protagonista. Após ver tudo o que ele conhecia destruído, Tidus acorda sozinho em ruínas e pouco após descobre estar em uma terra desconhecida, Spira. Sua confusão, contudo, apenas começou – as pessoas que ele encontra dizem que Zanarkand foi destruída por Sin há mil anos. Sem saber onde está e por que está ali, o garoto procura um meio de voltar à sua cidade natal. Porém, conforme sua jornada progride, ele conhece uma summoner, Yuna, que tem como missão destruir Sin.

Protegendo a jovem summoner, estão cinco guardiões: Wakka, Lulu, Kimahri, Rikku e Auron (esses dois últimos posteriormente). Não é preciso dizer que Tidus também se junta ao grupo. Assim, a aventura que tinha como objetivo voltar para casa, se torna uma missão de salvar o mundo da criatura que o trouxe para Spira. O foco da narrativa, contudo, em nenhum ponto, é essa tarefa e sim o próprio Tidus – essa é a sua história, como Auron diz no início do game.

Final Fantasy X é, possivelmente, um dos mais ousados da franquia, estabelecendo um sistema novo de combate, além de uma trama que se diferencia, consideravelmente, de todos os outros. O active time battle, presente desde FFIV, foi abandonado e a batalha em turnos sem o medidor de tempo retorna. Mas não se engane, ela está mais dinâmica que nunca. Para começar podemos selecionar o comando mais rapidamente, mesmo enquanto outros atacam. Em segundo lugar, cada inimigo exibe uma fraqueza específica a um membro da equipe. Wakka, por exemplo, destrói inimigos voadores. Dessa forma, muitas batalhas são finalizadas antes mesmo do inimigo atacar.

Muito fácil? A princípio pode parecer, mas o game se constrói exigindo uma formulação de estratégia por parte do jogador. É claro que os encontros com inimigos casuais não exigem muito, mas as batalhas contra chefes podem levar vários minutos de tensão. Completando esse novo sistema, está a possibilidade de trocar os membros da equipe durante a luta – algo que contribui consideravelmente para a fluidez de cada batalha. Isso, porém, não é só um comodismo, como uma necessidade conforme progredimos na história, visto que explorar as fraquezas de cada oponente se tornou imprescindível para a vitória. Todos esses elementos juntos formam um dos melhores sistemas de batalha de toda a franquia.

Se Final Fantasy X possui um defeito é o seu início. Até, aproximadamente, três horas de jogo tudo o que fazemos tem um caráter introdutório e passamos a maioria desse tempo sem lutas, somente andando de um lado para o outro a fim de progredir na trama. Isso pode acabar fazendo com que muitos desistam do game antes mesmo dele começar, mas aqui faço um apelo: é uma provação que vale a pena ser passada, já que essa linearidade, que retornaria em Final Fantasy XIII (em maior escala) dá lugar a inúmeras atividades paralelas, sidequests e muito mais, fazendo desse um dos mais longos da série.

Não bastassem as ótimas batalhas, FFX ainda conta com belos gráficos (estamos falando de um game para PS2, é claro), principalmente em suas impressionantes cutscenes. O destaque que coloco aqui é o ritual de sending que Yuna realiza nas primeiras horas de jogo, que é ilustrado no logo do game. Nesse sentido, o game é um verdadeiro espetáculo visual, fruto da cada vez maior preocupação da Square com aspectos cinematográficos, algo que vem ocorrendo desde Final Fantasy VII. Digna de nota é a utilização das cores, claramente uma forma de explorar as capacidades do Playstation 2 - tons vibrantes, grandes cenários com contrastante iluminação, sem falar, claro, da própria ênfase na água, preenchem a imagem, fazendo deste um game com forte e imediatamente reconhecível identidade.

A dublagem pode soar estranha em diversos momentos, principalmente em inglês, mas, em geral, ele funciona de maneira efetiva (tirando as risadas do protagonista). As narrações de Tidus são bem interpretadas e garantem o tom da obra, que oscila entre momentos mais descontraído entre tristes e diversos de romance. Como um todo, Final Fantasy X possui um ótimo trabalho de som e, aqui, não posso deixar de falar na trilha sonora. Com músicas como a já citada To Zanarkand e Suteki Da Ne, FFX apresenta obras memoráveis que se encaixam perfeitamente na trama intimista do game, além, claro, do emblemático tema de batalha, mais animado, que reflete o visual, em geral, mais iluminado e vibrante do jogo.

O elemento que mais garante a personalidade do jogo, porém, é o seu sistema de progressão de personagens. Não existem mais levels, esses foram substituídos pelo Sphere Grid. Trata-se de um gigantesco tabuleiro onde cada espaço garante um upgrade para o personagem. Avançamos nele com action points, que ganhamos através de batalhas. Cada um dos nódulos do tabuleiro pode ser ativado com uma esfera que conseguimos também nas batalhas. Assim o personagem progride em força de ataque, magia, vida, etc, além de ganhar novas habilidades À princípio, tal sistema pode parecer complexo, mas logo nos acostumamos e vemos que ele é um dos melhores modos de progressão de toda a franquia, permitindo alta customização (na versão internacional, inclusa na remasterização em HD) e grande liberdade, além de tornar o grinding menos maçante, já que, o tempo todo, vemos os personagens sendo melhorados.

Além das side-quests e os habituais chefes opcionais, FFX também conta com um minigame, o Blitzball. Como dito anteriormente, um futebol subaquático. Através de jogos conseguimos diversos itens especiais que são necessários para obter o melhor equipamento do game. O problema de tal minigame é a falta de um tutorial adequado, o deixando de difícil aprendizado, sendo necessária considerável dedicação por parte do jogador para que as partidas possam ser ganhas.

Com uma trama diferenciada de todos os outros da série, construída de forma bastante intimista, Final Fantasy X é um dos mais inovadores da franquia. Sua mecânica é uma das melhores da série, tanto na batalha quanto na progressão de personagens. Com horas de jogo será impossível não gostar de diversos personagens apresentados e se deixar levar pela história. É, definitivamente, um dos melhores Final Fantasy.

O Remaster em HD

Graças à impossibilidade dos consoles da geração Ps3/ Xbox 360 de lerem discos da geração anterior (salvo algumas exceções no caso do videogame da Microsoft), as desenvolvedoras enxergaram uma oportunidade de ouro para arrecadarem ainda mais com suas glórias passadas. Assim surgiram as centenas de reciclagens de games antigos que vão desde remasterizações decentes, como Kingdom Hearts até o puro copiar e colar de Devil May Cry HD Collection que somente vende graças ao saudosismo dos fãs (afinal o original era ótimo). Já nessa onda mercadológica, a Square Enix, que obteve sucesso com Kindgom Hearts HD decidiu realizar a versão em HD de Final Fantasy X.

A primeira, e mais óbvia das melhorias é a questão dos gráficos. Lançado em 2001, o jogo original já demonstra claramente os efeitos do tempo e sua versão HD minimiza ao máximo estes. Aqui vemos não só texturas retrabalhadas e filtros que melhor se traduzem nas TVs da atualidade: diversos detalhes, como rostos de personagens e movimentos foram refeitos e acabam nos fazendo esquecer, em diversos momentos, que estamos vendo um game lançado há mais de dez anos. Ouso dizer que este é o melhor trabalho já feito em tais remasterizações. O único ponto que permanece igual são as cutscenes, estas, porém, de alta qualidade, não precisaram de nenhum trabalho.

Os gráficos não foram o único elemento alterado nesta versão, a ótima trilha sonora de Final Fantasy X também foi inteiramente reorquestrada, garantindo uma evidente melhoria nas músicas do RPG. Somente algumas faixas perderam sua qualidade ao terem certos pontos na melodia modificados, mas estas são poucas exceções. Ainda no aspecto do som, as vozes foram todas mantidas no original, evidenciando a idade do game – lembremos que este foi o primeiro Final Fantasy a conter personagens com vozes. Aliado a este fator, o lipsync da versão americana ainda se demonstra bastante falho e na maioria dos casos o movimento labial não condiz com as falas dos personagens.

Esse remaster de Final Fantasy X, portanto, claramente não é uma tentativa de assaltar os fãs deste ótimo Rpg. Cada detalhe foi trabalhado ao máximo, garantindo que esta seja a versão definitiva do game. Se você não teve a oportunidade de jogá-lo em 2011, esta, com certeza, é a oportunidade certa.

Final Fantasy X

Desenvolvedora: Square

Lançamento: 19 de Julho de 2001 (Japão), 17 de Dezembro de 2001 (EUA)

Gênero: Rpg de Turnos

Disponível para: PS2, PS3, PS4, PC

Review | Final Fantasy XIII - A Luta Contra o Destino

Marcando a entrada da franquia no Playstation 3 e Xbox 360, Final Fantasy XIII é um dos games mais controversos de toda a série. É o carro chefe do projeto Fabula Nova Crystallis (clara referência às origens de Final Fantasy), que, semelhante a Compilation of Final Fantasy VII e Ivalice Alliance, é composta por diversos jogos. Ao contrário dos outros projetos, contudo, Crystallis comporta universos distintos, mas que seguem a mesma mitologia.

Iniciamos o jogo e o primeiro elemento que nos chama atenção são os belos gráficos que, mesmo depois de quase dez anos, não parecem datados. Vemos a personagem Lightning e Sazh em um trem que percorre uma cidade futurista, em um visual, até então, inédito para a franquia. Não entendemos o que acontece e continuamos assim por mais algum tempo. De repente, a guerreira de cabelos rosados se engaja em um combate com guardas e somos jogados no meio de uma aparente guerra civil se desenrolando em diversos pontos da cidade. Não demora muito para o trem ser destruído e ambos os personagens escaparem dele. Traços da trama nos são passados, mas a maioria ainda nos elude.

Entra aí um grande ponto negativo do game: somos jogados em uma história já em movimento e pouca explicação nos é passada e mesmo conforme progredimos no jogo muita coisa permanece oculta. Há uma mitologia gigantesca dentro de FFXIII, mas que não é revelada de maneira efetiva para o jogador casual. Há, porém, uma solução: dentro dos menus do jogo existe um datalog que explica tudo o que ocorre antes e durante a aventura em si. Claro que, com o tempo, tudo vai ficando mais claro e alguns flashbacks dão conta do que há nesses datalogs, mas, especialmente nas horas iniciais, é preciso dedicação por parte do jogador para desbravar essa aventura.

Após algumas cutscenes somos introduzidos à batalha de Final Fantasy XIII, que nesse ponto parece um tanto estranha. A razão disso é que ela ainda não está completa. Entramos agora no segundo ponto negativo do game: seu prólogo extenso. Por aproximadamente quatro horas o jogo funciona como uma série de tutoriais sobre suas mecânicas, o que pode exigir uma certa dose de paciência do jogador. Somente após esse período somos introduzidos a todos os elementos das lutas.