Crítica | X-Men: Apocalipse

Com Spoilers

A Fox e sua Caixa de Pandora

O gênero de super-heróis no cinema deve muito a Bryan Singer, um dos maiores responsáveis pela retomada ao lado de Sam Raimi. É simples se recordarmos um pouco da História escrita desde os anos 1970 quando Richard Donner e Christopher Reeve mostraram que o homem podia sim voar. Entretanto, após dois grandes filmes, o gênero viu o quão ruim poderiam ser seus filmes. Ainda que houvesse algum sopro de esperança com os Batman de Tim Burton, os super-heróis foram linchados por verdadeiras bombas com os dois últimos filmes nos quais Reeve encarnou Superman, além da chegada da nêmese do gênero – a infame fase de Joel Schumacher na direção dos últimos Batman dos anos 1990.

Em 1998, apesar de irregular, a chegada de Blade aos cinemas ofereceu nova chance para realizarem um trabalho ótimo com super-heróis na sétima arte. Isso aconteceu dois anos depois, em 2000 com o primeiro filme dos X-Men comandado por um suspeito Bryan Singer. O sucesso foi estrondoso para um blockbuster considerado barato – 70 milhões de dólares. De um modo ou de outro, Singer e seus ex-humanos deram segurança para outros estúdios investirem em adaptações próprias revirando o baú dos direitos autorais de uma infinidade de heróis que a Marvel havia vendido nos anos 1990 para não ir à bancarrota.

Ao mesmo tempo que recebemos obras excelentes como Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, 300, Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Homem de Ferro e Hellboy 2, muitas obras abomináveis conheceram a luz do dia também. A grande ironia se dá justamente com a Fox, o estúdio que apostou em Singer duas vezes culminando no ápice da franquia com o praticamente impecável X2, também foi o responsável por trazer os filmes mais vergonhosos da década passada. A lista é longa: X-Men: O Confronto Final, Wolverine Origens, Elektra, Demolidor, A Liga Extraordinária e os dois Quartetos Fantásticos. Uma bizarra própria caixa de Pandora onde foi a Esperança quem escapou primeiro.

Custou quase uma década inteira de trapalhadas constantes do estúdio com seus mutantes para enfim chamarem Bryan Singer de volta a casa. Nascido do marketing reverso, X-Men: Primeira Classe conseguiu surpreender a todos que já estavam para lá de descrentes com os rumos podres que a franquia estava tomando. A solução definitiva veio com Dias de Um Futuro Esquecido, um filme reboot que teve sucesso em juntar as duas linhas temporais para apagar quase tudo o que havia sido feito até então. O diretor conseguiu o impossível em solucionar tantos problemas, ainda que criando mais alguns para si, convenientemente esquecidos neste X-Men: Apocalipse.

Pela segunda vez nesse primeiro semestre de 2016, temos mais um longa do gênero que foi muito mal recebido pela crítica internacional e que dividirá o público com toda a certeza. Seguindo a tradição formada, fui cometido de tremenda simpatia por Apocalipse, mas admito que a interpretação que trata esse filme com desdém também tem sua parcela de razão.

A grosso modo, há um repeteco de dramas e situações já vistas nos outros sete filmes X-Men. Isso pode irritar quem tem uma memória invejável, porém, ao mesmo tempo, é uma aventura que fundamenta definitivamente a história de origem da equipe mutante enquanto trabalha com a possibilidade do universo paralelo originado graças aos eventos de DOFP. Muito do drama típico dos X-Men é deixado de lado dando vez para mais humor. Os eventos apocalípticos também têm um peso muito menor. Ao fim do filme, parece que vivem em uma utopia com poucos homens e mutantes maus. Essa mudança de ares agradará alguns e certamente deixará outros bastante decepcionados.

O Maniqueísmo de um Falso Deus

Após Mística salvar o presidente dos EUA das mãos de Magneto, virou um símbolo de resistência, coragem e heroísmo para diversos jovens mutantes ao redor do mundo. Porém, muito tempo no passado, especificamente no quarto milênio antes de Cristo, outro mutante era um símbolo, mas sim de opressão e poder ilimitado. Após ser traído por seus seguidores durante a transferência de consciência “definitiva”, o deus mutante adormece até 1983 sendo liberto por Moira McTaggert durante uma descoberta acidental – uma baita conveniência por sinal.

Com o choque de realidade onde En Saba Nur não é o comandante supremo adorado por todos, logo descobre que o mundo cheio de sistemas e armas atômicas deve ser “purificado”. Para realizar isso, conta com quatro seguidores: Tempestade, Psylocke, Anjo e um Magneto repleto de ódio após ter perdido sua família mais uma vez pelas mãos dos homens. Para salvar o mundo da destruição completa, Xavier se verá obrigado a organizar novamente os X-Men, além de lidar com a dificuldade de coordenar seus novo alunos para a luta: Jean Grey, Scott Summers e Kurt Wagner. Fora isso, também terá de recuperar a confiança há muito tempo perdida de Mística, descrente de toda a causa pacifista que Xavier prega.

Ironicamente, apesar de ser considerado um disaster movie pelo próprio Bryan Singer, o roteiro de Simon Kinberg não falha em detonar certo escopo menor e mais intimista do que o visto em Dias de Um Futuro Esquecido. Isso se dá por conta da representação da ameaça de Apocalipse, um vilão eloquente e orgulhoso que nunca se revela ao mundo, algo bastante bizarro se levarmos em conta o passado no Egito antigo quando era considerado uma divindade. Um vilão megalomaníaco que sempre prefere agir pelas sombras.

Aliás, o maior problema desse ótimo longa reside quase que inteiramente no núcleo dos antagonistas. É louvável que o roteiro não tenha escolhido o caminho fácil de fazer com que Apocalipse tenha a habilidade de controlar seus seguidores através de um poder mental ou lavagem cerebral. O seu maior poder, na teoria, é a persuasão, ou seja, ao contrário de um deus bondoso, se porta mais como um demônio sedutor distribuidor de falsas riquezas – algo excelente, mais uma vez. Porém, com essa ideia tão boa, é impressionante a falta de habilidade de Kinberg em colocar isso na prática através de diálogos, drama e motivações competentes. Tudo é medíocre quando senão porco, no caso de Tempestade.

Quando Apocalipse se põe a falar pela terceira vez, é impossível não sentir que há algo de errado ali. O vilão é um disco arranhado, vociferando sempre a ameaçadora frase “Everything they’ve built will fall! And from the ashes of their world we’ll built a better one! ”. Claro, é uma frase de efeito excelente que revela alguma motivação turva para este confuso personagem, porém repeti-la tantas e tantas vezes ou lançando outras contendo a mesma mensagem é limitar um vilão que poderia ter sido um dos melhores que o gênero já viu nas telonas.

A representação simbológica mais que clara para Apocalipse funciona, mas a interação dele com seu grupo de seguidores ou até mesmo o embate ideológico sempre tão presente na franquia X-Men, acaba raquítico em Apocalipse. Sua guerra contra os sistemas políticos dos anos 1980 é rápida e polida demais. Essa fraqueza de diálogos razoáveis permeia o filme inteiro nessa nova proposta mais light e aventuresca.

Apostando muito nesse cerne de síntese da destruição, Apocalipse é prejudicado por falta de clareza em seus objetivos. Seu plano maléfico muda de rumos inexplicavelmente no começo do terceiro ato, afinal qual a razão de não explodir o mundo inteiro com as bombas atômicas que ele lança para o espaço para logo depois mandar Magneto desestabilizar o planeta e seus polos magnéticos que também culminaria em uma destruição em massa?

Mesmo se mantendo e agindo nas sombras, o personagem só ganha ares ameaçadores por conta da atuação cheia de presença de Oscar Isaac. Apesar de não criar muito, o ator acerta em manter o personagem sereno na maioria do filme. Um ser racional, pouco emotivo e cheio de pragmatismos. Nos primeiros atos, o vilão não fica ponderando, ruminando besteiras ou filosofias. Ele simplesmente age. Porém isso começa a mudar quando o roteirista apresenta o “dom” da persuasão para convencer os outros antagonistas a virarem seus seguidores.

Em grande maioria, são momentos falhos sendo o de Tempestade o pior, pois Kinberg aposta em algum desenvolvimento com a personagem. É interessante o longa traduzir ela como uma sobrevivente desde cedo, vivendo com nenhuma regalia, roubando para comer, além de deixar claro que ela possui algum senso de justiça inspirado diretamente nas ações de Mística no filme anterior. Colocado isto, é absurdo Kinberg e Singer passarem um pano nesse estabelecimento moral para a personagem apoiar um mutante bizarro nada simpático que tomará ações genocidas no decorrer da história. Pior ainda é a catarse de Tempestade vir somente após Apocalipse sufocar Mística, sua ídolo. Fora ter chamado de “inútil” seu outro seguidor já morto, Arcanjo. Matar milhões de inocentes aparentemente não basta para acordar a heroína à realidade. Se era para ter essa transformação ou desenvolvimento de personagem, era melhor não ter nenhum. Colocassem ela como mera coadjuvante como fora em todos os filmes anteriores.

Mesmo errando muito com Tempestade, Kinberg não vacila tanto por não inventar alguma evolução para Anjo ou Psylocke. As motivações dos dois são muito rasteiras, seduzidos apenas pela promessa e entrega de mais poder dado por Apocalipse – essa habilidade de intensificar as mutações dos personagens é interessante. Ambos entram e saem calados de cena dando margem para criação zero na atuação de Ben Hardy e Olivia Munn que se limitam a fazer poses bonitas e poderosas.

No que há de realmente bom em Apocalipse é a sina amaldiçoada do deus. A ironia fina de sempre cair, fracassar, ao ser traído por seus seguidores. Na primeira vez pelos inferiores humanos e na segunda, por seus súditos mais fiéis. Um arco irônico bem alocado. Além disso há alguma margem de exploração logo arrefecida com Magneto que possui o arco mais interessante do filme.

Magneto e a Memória

Após tantas obras, é difícil criar algum ineditismo para o sofrido personagem, porém os roteiristas têm sucesso em Apocalipse. Apesar de ser um núcleo previsível, telegrafado, é interessante ver a nova identidade de Magneto convivendo em paz com sua família nas entranhas da Polônia levando o modo de vida menos destrutivo que Xavier pregava desde Primeira Classe. Obviamente, a família dele morre, acidentalmente, despertando o latente rancor e ódio que ele sente pelos homens. Ao questionar Deus sobre sua verdadeira natureza, eis que surge Apocalipse com a resposta. É um jogo tão bem feito quanto o da traição que a divindade sofre. Simples e bem pensado. Aliás, é ótimo notar que o vilão não ativa fisicamente o verdadeiro potencial de Magneto, mas apenas direciona sua concentração. Eis que temos a versão mais forte, perigosa e ameaçadora do mutante até agora.

Além disso a simbologia da destruição de Auschwitz é intensa. Ao destruir o maior memorial do sofrimento judeu na História, Magneto põe em prática a velha máxima: “o povo que não conhece sua história, está condenado a repeti-la”. Isso é a essência da concepção do personagem desde os quadrinhos que foi tão maravilhosamente adaptada e desenvolvida ao longo de seis filmes. Um rapaz que sofreu com os horrores da intolerância e genocídio para se transformar exatamente no que mais repudiava – apesar do vilão oscilar no seu nível de carnificina, o discurso permanece.

Nisso há a origem dos pontos positivos do roteiro. Essa nova trilogia que virá, pelo jeito, caminhará por rumos muito diferentes do que vimos na primeira. Tudo graças aos eventos de DOFP. Agora nessa realidade paralela, os mutantes não sofrem tanto com o preconceito, apesar de ainda existir, velado. Os vilões passam a trabalhar para o bem. E o drama trágico se esvai quase que completamente. Certamente é uma faca de dois gumes, pois direciona a franquia para terrenos amistosos e mais seguros.

Kinberg trabalha com menos personagens com a intenção desenvolvê-los de ponta a ponta com qualidade narrativa. Nisso temos: Mística, Xavier, Magneto, Jean Grey e Scott. Logo fica mais simples de analisar o texto. Personagens secundários são tratados como tais. Às vezes como conveniências de história com Moira McTaggert ou como instrumentos de soluções rápidas através de Noturno, Fera e Mercúrio – também alívios cômicos.

Para conseguir estabelecer isso com firmeza, o roteirista investe muito tempo de desenvolvimento até mais da metade do longa – a história somente acelera após a majestosa corrida de Mercúrio na Mansão X. Logo, as cenas de ação acabam seletas destinadas mais para a metade do segundo e terceiro atos. Por se tratar de um grupo multi protagonista, Kinberg consegue equilibrar bem o tempo de tela de cada um para criar suas interessantes histórias individuais.

Com Mística, vemos ela trabalhar para salvar mutantes que vivem em condições sub-humanas enquanto reluta em aceitar que tenha virado um símbolo de esperança e inspiração para seus semelhantes. Já que nunca matou Trask, é coerente que ela sofra a catarse final e finalmente abrace sua identidade benevolente, porém, também conseguindo mudar a opinião de Xavier a respeito da ressurreição do projeto X-Men. Realiza seu sonho de preparar mutantes para a luta com a aprovação do Professor X.

O de Xavier é relacionado diretamente com o de Magneto, pois se trata enfim da conclusão do desdobramento visto desde Primeira Classe. Amigos de ideologias distintas que voltam a se respeitar e conviver após a redenção catártica de Magneto que rende um momento que é brega e bonito ao mesmo tempo. Além disso, há alguma evolução no núcleo romântico com Moira, além de vermos seu grande companheirismo e compreensão com seus alunos.

A diferença central de Xavier de James McAvoy para o de Patrick Stewart se faz clara nesse filme, após ele entender a necessidade de preparar os mutantes para a luta, já que Apocalipse traz uma batalha onde pouquíssimos estão preparados para agir sob pressão, além de não saberem lidar com a responsabilidade vinda com seus poderes. Nisso, a catarse de Xavier se dá em compreender o discurso de Magneto replicado por Mística, de não controlar os poderes, de usá-los para o combate. Ao meio do filme, há até um espelhamento com Apocalipse no sentido dele procurar o melhor para os mutantes e em acreditar nos seus poderes.

A síntese disso tudo se dá em dois momentos. Pela primeira vez vemos um Professor X declamando em alto e bom som para Jean Grey liberar a plenitude de seu poder perigoso da Fênix. Antes disso, também ordena a destruição completa de Cerebro para Destrutor quando o aparelho fica comprometido por Apocalipse.

Por isso há esse misto de repetição no conflito de Jean por mais que sua conclusão seja diferente da vista em X2 e X3. Os pesadelos premonitórios, o medo crescente de seu poder sombrio incontrolável, os diálogos com Xavier estão presentes aqui mais uma vez. Porém ver a personagem ser tratada com preconceito pelos próprios colegas de escola, além de germinarem a amizade com Scott é algo deveras bem pensado. Ambos são unidos por não terem controle total de seus poderes. Também é através do núcleo jovem constituído por eles, Noturno e Jubileu – personagem alegórica, temos os momentos tão clássicos e descontraídos da franquia, além de explorarem o lado adolescente de cada um deles. Também com Jean, em um momento bem inserido na narrativa, há uma conexão bela com Wolverine.

Sophie Turner consegue criar facetas diferentes para sua Jean puxando, por vezes, algumas características de Sansa. A jovem Jean é cheia de inseguranças, guarda algumas mágoas e tem medo de ferir quem ama. Também enriquecendo o personagem, há a interpretação vigorosa de Tye Sheridan nos mostrando um Scott rebelde e impaciente. A transformação dele se dá por conta da morte de Destrutor, seu irmão, que também fortalece os laços de amizade com Jean em seu momento de luto. Há fagulhas do surgimento do espírito de liderança e alguma aversão à Wolverine.

Na conclusão, onde vemos Magneto usar seu poder finalmente para construir, há a repetição diálogo entre ele e Xavier que já foi apresentado ao final de X-Men de 2000. Entretanto, é legal notar no contraste entre as duas situações onde o diálogo é inserido. Aqui, não há prisões de plásticos, os dois não são rivais já na terceira idade, o ódio está adormecido. Ainda que contenha a mesma ideia, há de se levar em conta a situação totalmente oposta à apresenta no primeiro filme.

Todos as narrativas que permeiam estes personagens são boas o suficiente para não deixarem o filme arrastado já que despertam o interesse do espectador, aliviando a necessidade de muitas cenas de ação. Kinberg dosa bem o humor do filme nunca quebrando a tensão ou um momento dramático, porém abusa muito de diversos momentos de exposição desnecessários. Por exemplo, quando Magneto começa a destruir o planeta, um especialista do governo explica o que ocorre e diz que morrerão bilhões. Imediatamente aparece outro personagem que declama o óbvio: “Ele está falando do mundo inteiro! ”. Outras personagens que abusam da exposição são Jean e Moira. Também há o problema crônico do gênero em relação à previsibilidade. O filme não conta com reviravoltas surpreendentes, porém todas têm certa lógica.

Kinberg também ignora completamente a que fecha o filme anterior ao sugerir que o resgate de Wolverine foi feito por Mística disfarçada de Stryker, algo totalmente desnecessário. Então se alguém esperava uma resposta para isso, certamente ficou com as mãos abanando. Fora isso, o drama mal-acabado de Mercúrio é algo irritante, pois nota-se que isso foi arquitetado apenas para guardar uma revelação que amolecerá o coração de Magneto em algum próximo filme. Serve como motivação sim, mas de conclusão rasteira. Apesar disto, nota-se que há alguma coragem em limar alguns mutantes durante a aventura: Destrutor e Arcanjo. Mesmo sendo personagens descartáveis, os momentos são relevantes para surtirem reações e desenvolvimento de outros mutantes.

16 Anos de Bryan Singer

Na direção, temos o retorno do eloquente Bryan Singer que prova, mais uma vez, como tem tesão em dirigir os filmes do grupo superpoderoso. Já é clara a pegada distinta dos filmes MCU logo nos primeiros minutos de projeção. É impossível não vibrar com a cena inicial que apresenta Apocalipse no Egito antigo se preparando para um ritual de transferência de consciência para um mutante que tem habilidades regenerativas conferindo a imortalidade desejada pelo vilão.

A ação é visceral, o golpe que logo seria apresentado é enquadrado por planos sutis dentro da montagem orgânica. E, enfim, vemos violência gráfica intensa. São soldados e mutantes prensados por rochas gigantescas, sendo derretidos, desintegrados, incinerados e até mesmo quebrados inteiramente até virarem uma bola de carne e ossos. Confesso que o choque inicial foi tão intenso quanto a morte dos heróis para os Sentinelas em DOFP. Então, logo após essa sequência intensa, somos presenteados com a melhor vinheta animada que apresenta o nome do longa.

Singer traz um panorama da História da humanidade desde o Egito antigo para traduzir o tempo que Apocalipse fica adormecido. Passamos pelo império Romano, a Paixão de Cristo, o Renascimento, a invenção da economia moderna, o republicanismo, a exploração das ferrovias, as Guerras Mundiais e o aprimoramento da aviação, a ascensão e queda do Nazismo e a permanência do Comunismo para enfim chegar na Paz Atômica. Tudo isso acompanhado do tema clássico e viciante que foi apresentado em X2 como tema musical do grupo mutante. É uma das marcas autorais de Bryan Singer para a franquia. Inegável dizer que não funciona.

No geral, Singer continua tratando a forma cinematográfica com afinco artístico notável. Peço perdão aos fãs do MCU, mas Singer leva o visual de seu filme muito a sério – algo mantido de Dias de um Futuro Esquecido com o retorno do diretor de fotografia Newton Thomas Sigel. Esqueça a concepção artística chapada e estéril que conferimos em Deadpool ou Guerra Civil e até mesmo os tons dessaturados e monocromáticos de BvS. O que impera em Apocalipse é a cor saturada, as altas luzes e a personalidade fotográfica algo que glorifico de pé, pois tendo estudado o campo da cinematografia com afinco, é muito decepcionante ver tantos filmes do gênero tratando esse setor da arte cinematográfica de modo nada inspirado.

Logo, de longe, temos um dos filmes de heróis mais carregados de simbologias vindas pelas cores neste ano. Os momentos não são seletos, mas me limitarei a três. O primeiro deles se dá durante o sonho premonitório de Jean que é relacionado com o despertar de Apocalipse. Tanto Jean quanto Xavier são iluminados por uma forte luz azul, indicando já que o vilão teria ampla dominação dentre os mutantes, incluindo em sua própria casa. Algo que se prova acertado já que a Mansão X é destruída em decorrência da invasão da trupe maléfica no Cerebro.

Depois, quando Magneto pretende fugir da Polônia com sua mulher e Nina, sua filha, temos novamente o uso inteligente do contraste amarelo com o azul – o fotógrafo aposta muito nesses tons já muito consagrados para tornar as metáforas visuais eficientes. O quarto onde Erik junta as coisas na mala recebe luz amarelada indicando um falso sentimento de segurança enquanto Fassbender leva uma suntuosa luz principal azulada com sombras muito bem modeladas. Aqui, já indica os rumos sombrios que atingirão o personagem em poucos momentos quando o policial mata sua família – pontos pela condução sensacional de Bryan Singer na decupagem dessa cena, colocando com sutileza através de um slow motion para denotar o descuido e distração do homem que dispara a flecha. A mesma luz azul que permeia o rosto de Fassbender também é compartilhada no quarto deserto de Nina. Na floresta, os tons coloridos morrem para darem lugar ao cinza granulado opaco.

Por fim e, talvez, o mais significativo se dê com o primeiro contato de Xavier com Magneto através do Cerebro. Novamente o núcleo antagonista está no mesmo armazém de Arcanjo. O fotografo, brilhantemente, usa exatamente a mesma configuração do jogo de luz. Diversos pontos azulados azimutais que preenchem o espaço inteiro, menos em um ponto, usando a contraluz bem forte, amarelada de um Fresnel praticamente colocado no chão. Quando Xavier chama Magneto, ele vira para a luz amarelada que ilumina seu rosto indicando a fagulha de esperança que o professor representa, tentando salvar seu amigo da escuridão azulada que preenche Apocalipse e seus cavaleiros. Ao fim da dialogo, Magneto dá as costas para a luz amarela, Xavier, e passa a receber a luz azul lúgubre como key light. Ali, toda a esperança de persuadir o velho amigo a mudar de lado morre com a escolha pessimista de Magneto.

Como havia dito, não é somente através do contraste amarelo-azul que o Singer e o cinematografista conseguem elaborar fortíssimas metáforas visuais. O uso demarcado da contraluz “divina” é presente em diversas cenas com Apocalipse entre outros tantos recursos.

Já sobre decupagem geral, não há o que reclamar. Singer movimenta a câmera com elegância, cheios de enquadramentos sempre bem compostos elaborando até mesmo alguns planos holandeses que funcionam perfeitamente para apresentar Jean Grey no clímax psicológico entre Xavier e Apocalipse. O eixo da câmera se estabiliza assim que a telepata entra em cena, já indicando os maus lençóis que o vilão estaria em poucos instantes. Aliás esse clímax que se passa na Mansão X imaginária é uma das poucas ideias verdadeiramente originais neste Apocalipse. Um confronto emblemático que se explica por si só. Ai de quem for procurar briga na escola de Professor Xavier. Dito e feito.

Aliás, é isso que separa Singer dos pequenos para os grandes diretores audiovisuais. Sabendo da megalomania que seu filme traz intrinsicamente, ele sabe criar momentos verdadeiramente épicos. A já comentada introdução e vinheta são colheres de chá perto do que ele faz novamente com Mercúrio em uma cena típica do “maior e melhor”. A sequência do sequestro de Xavier que culmina na explosão da escola é interrompida no melhor timing possível para vermos outra vez o velocista fazer graças e salvar o dia com sua supervelocidade. Singer explora mais situações cômicas, movimentos de câmera mais interessantes, elabora planos-sequência complexos, além de escolher outra canção que encaixa como uma luva para colorir a ação: a clássica oitentista do Eurythmics, Sweet Dreams.

A sequência é tão fantástica que certamente te deixará num extase que dificilmente ocorre com frequência no cinema. Mesmo sendo uma repetição de algo que já havia nos deixado boquiabertos em Dias de um Futuro Esquecido com a junção tão perfeita de técnicas cinematográficas e efeitos práticos e digitais, é impossível permanecer indiferente. Só de comentar aqui já me deixa com vontade conferir novamente o trabalho realizado com maestria. Não só a coreografia é animal, mas também por ser muito divertida. De longe, está na minha rigorosa seleção de melhores cenas do ano.

O Melodrama Mutante

O mais surpreendente é que Singer entrega não somente essa sequência fenomenal, mas sim duas! Antes dela, o diretor se coloca à prova ao usar o maravilhoso segundo movimento da Sétima Sinfonia de Beethoven. Apesar da composição ser tão magnifica a ponto de elevar uma cena onde poderia exibir um indivíduo passando manteiga no pão, fazer com que ela funcione de modo verdadeiramente correto é uma tarefa que exige um esforço intelectual notável.

A sinfonia é encaixada quando Oscar Isaac e seu Apocalipse tem o momento mais alto no longa, ao declamar seu monólogo tenebroso enquanto invade o Cerebro, possui Xavier e assim comandando diversos soldados que lançam todos os mísseis do arsenal atômico das nações, literalmente, para o espaço. A junção de planos que acompanha toda essa ação é elegante, talvez o momento mais inspirado para essa técnica no filme mesclando o terror de Xavier, a pompa de Apocalipse, o medo dos humanos comuns, a incredulidade dos comandantes de altos escalões, da possessão dos jovens soldados, dos mísseis sendo disparados, além de mostrar algum escopo de destruição. Por mais que seja um uso espetacular, ainda não consegue superar o clímax sensacional de O Discurso do Rei onde Tom Hooper também conta com o auxílio poderoso de Beethoven.

Entretanto, assim que a música cessa, John Ottman e Michael Hill passam a cometer alguns erros grotescos. Repare que em algum momento, James McAvoy solta um tremendo grito que leva um corte seco no áudio quando vem um novo plano. Ou seja, sufocam uma ação do ator por descuido. É algo feio quando notado e que pode tirar um espectador mais atento do filme. Também há falta de atenção ao alocar tão estranhamente a noite eterna que acompanha o núcleo Mística-Noturno na Berlim Oriental enquanto com outros personagens, alguns dias chegam a passar. Os erros de corte não ficam restritos aí. No clímax reaparecem algumas vezes deixando a ação pouco inteligível ou fantasiosa demais em certas ocasiões.

Singer também derrapa um pouco ao não saber fazer o grupo lutar integralmente juntos apostando mais em ações que acompanham embates um-contra-um. Um deles é particularmente fraco com Psylocke vs. Fera. O restante é adequado, mas nada tão inventivo como a boa exibição dos poderes de Mercúrio na luta. A qualidade da computação gráfica oscila muito também no clímax. Enquanto efeitos de partículas e colisão permanecem bons, a modelagem dos corpos digitais, principalmente de Psylocke, saltam aos olhos de tamanha bizarrice. É algo tão tosco que até mesmo o modelo de Olivia Munn fica completamente desproporcional durante a queda de uma aeronave.

Outras duas áreas técnicas que são opostas na qualidade são o ótimo design de produção contra a maquiagem irregular. Grant Major se desvencilha da adaptação fiel de cenários que visam retratar os anos 1980. É uma mistura adequada do fantástico com o histórico, auxiliado muito pelo figurino criativo que segue a mesma linha que inclusive consegue apresentar os looks clássicos de muitos dos heróis e vilões. Um ponto bem elaborado é reconstrução da base Stryker no lago Alkali que consegue remeter bem à versão apresentada em X2. Aliás, uma pena terem desperdiçado a oportunidade de inserir fidedignamente o clássico capacete desenhado por Barry Windsor-Smith no arco clássico de Arma X na representação mais animalesca e selvagem de Wolverine que pudemos conferir até agora.

Já sobre a maquiagem, enquanto acertam no tom com Fera e Noturno, o design de Apocalipse pode não satisfazer muita gente. Por conta do passado faraônico, o personagem mantém os mesmos trajes até a conclusão do longa. Talvez tenha ficado tudo pesado demais e pouco adequado, mas faz certo sentido para elaborar o choque temporal que deveria ter ocorrido no texto do filme em seu arco dramático. Aliás, também é um deslize do departamento não se preocupar em começar a envelhecer os personagens principais como Xavier e Fera. Já se passaram vinte anos na diegese proposta desses filmes e muitos mutantes continuam com o mesmo semblante jovial.

Por falar em drama, Singer abusa e muito do melodrama nessa obra. A linguagem visual, os picos dramáticos e os atores shakespearianos não poderiam colaborar mais. Ele sabe valorizar bem os elementos mais densos que o roteiro traz em sua história. No momento mais trágico na cena destinada à morte dos familiares de Magneto, Singer valoriza a atuação monumental de Michael Fassbender através de planos muito aproximados da face do ator que exprime sua tristeza com fúria.

Talvez o momento mais brilhante, tanto de Fassbender quanto de Singer, se dê justamente quando Magneto destrói Auschwitz levando seus poderes a novos patamares. Em mais um monólogo repetitivo de Apocalipse, Magneto passa a explorar a total extensão de sua mutação – genial o lance do departamento de computação gráfica em traduzir os movimentos dos metais movidos por Magneto como a representação gráfica cientifica do eletromagnetismo. Nesse momento de total concentração, a sutileza de Singer dá as caras novamente.

Enquanto o vilão move montanhas de metais, flashs de memórias terríveis e alegres interpolam com a ação remetendo a lição que Xavier ensina para Magneto em Primeira Classe quando ele tenta movimentar a gigantesca antena – o exato limiar entre a serenidade e a raiva. É algo sutil que apenas alguns espectadores vão captar. Não é Apocalipse quem desperta o poder máximo de Erik, mas sim seu amigo Charles Xavier – algo que condiz com a escolha benevolente de Magneto ao salvar sua família X-Men da morte certa. Aliás, Singer une Apocalipse com Primeira Classe diversas vezes através de flashbacks. Aqui fica claro que a trilogia de estabelecimento do grupo acabou, assim como a maior parte de seus dramas.

Também no melodrama, o diretor valoriza bastante da atuação de James McAvoy. Outro elemento que elabora o uso desse dispositivo se dá nas duas partes do clímax. Primeiro, Singer confere senso de urgência e perigo quando os jovens mutantes começam a lutar contra o tempo para salvar Xavier de ser possuído pela consciência de Apocalipse para sempre. Resolvido isto, há o embate psicológico entre os dois. No drama centrado no diálogo, Singer já elabora toda a pieguice inerente à essa técnica como o surgimento de Jean no último minuto, o discurso sobre a família e aos gritos eufóricos de Xavier para Jean “Unleash your powerrr!!! Let go, Jean! Let Go!!!”. Evidente, é brega, mas há quem goste de um bom dramalhão que salta para o momento épico e escancarado da desintegração de Apocalipse ao receber as ondas radiantes da Fênix.

Sendo completamente honesto, eu simplesmente adorei X-Men: Apocalipse. Tinha os elementos que eu queria tanto em um filme de herói: um vilão que quer dominar o mundo, transformações de jornada para os heróis, exploração dessa nova realidade paralela contrastada com o universo da primeira trilogia, humor e drama adequados coexistindo em equilíbrio, ação competente, sequências verdadeiramente memoráveis e cinematografia inspirada. Tudo isso é presente aqui, porém passada a euforia inicial causada pelo efeito Mercúrio aliada a boa reflexão, os tropeços do filme ficam mais evidentes fugindo inclusive do campo do conteúdo para atingir a forma da obra.

As repetições de situações ou conflitos já vistos em outros filmes podem cansar, apesar de darem certa unidade muito característica para essa trilogia. O núcleo antagonista é o que mais sofre de defeitos limitadores e incoerentes do roteiro, a pressa em não desenvolver melhor outros núcleos também é notória, além do abandono completo de características que seriam muitíssimos interessantes como a seita que glorifica En Sabah Nur já no segundo milênio.

Definitivamente um filme muito satisfatório e divertido que me deixou curiosíssimo para conferir as próximas obras que Singer planeja junto com a Fox. Se eles se tocarem que as novas aventuras que surgirem nos próximos anos não precisam, necessariamente, sempre superar as antigas em questão do escopo e escala de tragédia, teremos filmes que poderão trazer nova vida ao gênero um tanto já desgastado.

X-Men: Apocalipse (X-Men: Apocalypse, EUA – 2016)

Direção: Bryan Singer

Roteiro: Simon Kinberg

Elenco: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Evan Peters, Olivia Munn, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Rose Byrne, Lucas Till, Ben Hardy, Josh Helman, Landa Condor, Hugh Jackman

Duração: 143 min.

Crítica | Os Oito Odiados

Os anos 1990 foram tão importantes quanto a retoma hollywoodiana dos fabulosos anos 1970. Os blockbusters originários da santíssima Trindade Tubarão, O Exorcista e Star Wars estavam consolidados. O cinema ia tomando uma escala global nunca vista antes. A criatividade ainda era muito viva com autores clássicos que sobreviveram o caos do descontrole pessoal como Spielberg, Malick, Scorsese e, por que não, George Lucas.

Porém, novos talentos tomaram espaço de modo expressivo revivendo a coragem outrora vista no novo cinema: Paul Thomas Anderson, Jonathan Demme, Wes Anderson, David Fincher, Christopher Nolan, Michael Mann, Frank Darabont, Gus Van Sant, Luc Besson, Bryan Singer, os Irmãos Coen, as Wachowski, James Cameron e, principalmente, Quentin Tarantino. Dentre todos eles, o filme que encabeça diversas listas como o melhor da década é Pulp Fiction, obra máxima de Quentin Tarantino.

De certa forma, Tarantino foi quem encabeçou o movimento indie marginal que estava para estourar com Cães de Aluguel. Mas nada seria de Quetin sem três outros protagonistas que souberam reconhecer o valor daquele filme: o sucesso no Festival de Sundance e o interesse dos maiores caça prêmios da indústria, apesar das características ditatoriais dos dois: Harvey e Bob Weinstein. Com a Miramax, Tarantino foi longe, fez um estrondoso sucesso, cresceu como cineasta de modo muito expressivo. Ultrapassou barreiras ao fazer filmes universais com linguagem própria, além de chamar atenção pela violência expressiva.

A verdade é que Tarantino nasceu autor. Goste ou não. E agora, mantendo a duradoura parceria com os irmãos Weinstein, Quentin chega a seu oitavo filme – nono, na verdade. Para os mais ansiosos, sim, Tarantino realizou outro excelente filme que todos os fãs gostarão, além de que será indicado merecidamente para diversos Oscar. Porém existem alguns problemas que logo mais abordarei na continuidade do texto.

A história acompanha a jornada do Major Marquis Warren até a cidade de Red Rock para coletar a recompensa por três procurados que carrega consigo. Completamente à deriva em meio a uma nevasca perigosa, Warren consegue parar uma diligência que caminhava pela estrada. Nisso, o protagonista encontra John Ruth, outro caçador de recompensas que está transportando Daisy Domergue – uma perigosa integrante de uma das gangues mais violentas do Wyoming. Chegando em um acordo, o grupo parte para o destino em comum. No meio do caminho, encontram um antigo fora-da-lei que se diz xerife de Red Rock. Optando por não duvidar do homem, John e Marquis concordam em dar carona para Chris Mannix até a cidade. Entretanto, com a forte nevasca, eles se vêm obrigados a tomar abrigo na hospedaria Armarinhos da Minnie.

Lá eles encontram um grupo de gente estranha e mau encarada, porém como não há outra alternativa além de esperar o fim da nevasca, todos aguardam na hospedaria. Dentro desse confinamento forçado, o grupo de oito pessoas odiadas terá que tolerar a existência um do outro até o tempo melhorar. Pena que a paciência é curta e as provocações, muitas.

Assim como em Cães de Aluguel, Tarantino trabalha novamente com narrativas que se concentram em pouquíssimos cenários explicitando o cunho teatral. Não se engane, Os Oito Odiados se trata de um teatro filmado, muito bem filmado, aliás. Porém, como em todos os filmes do tipo, ele tem alguns problemas.

Tarantino, diferentemente de muitos outros diretores contemporâneos, tem forte presença autoral no texto de seus filmes. Pegando os roteiros de todos os seus trabalhos, é possível perceber semelhanças nítidas entre si. Não se trata da história de cada filme que sempre são originais, mas de algumas características que quem acompanha de perto já conhece. Diálogos poderosos, personagens bem desenvolvidos, flerte com a violência gráfica, trabalho majestral com atores, nenhum receio em matar seus personagens por mais que ele seja querido e vital para a obra – vide Django Livre, trilha musical marcante, recursos visuais um tanto estilizados, tensão crescente, etc.

Seguindo a tradição de diversos filmes anteriores, o diretor divide seu filme em capítulos. No caso, seis. O filme tem ótimo início. Tarantino segura um plano forte por três minutos inteiros que exibe apenas um crucifixo e a diligência seguindo seu caminho – enquanto focava em Cristo, o plano me lembrou da histórica sequência das múmias em Nosferatu de Herzog. Tão pouco começamos a entender que o filme se trata em trabalhar com espaços confinados e o sentimento de claustrofobia do espectador. Sabendo que todo mundo pode morrer a qualquer momento só contribui para nos deixar ansiosos enquanto os personagens se digladiam com diálogos provocantes.

Entre os capítulos, o filme tem ritmo razoável. O maior problema de Os Oito Odiados é o terceiro capítulo. Ali, ficamos em um marasmo narrativo inacreditável por quase quarenta e cinco minutos dos sessenta dedicados a ele. O motivo é simples: a natureza repetitiva para apresentar alguns personagens, os diálogos que perdem o brilhantismo de outrora e, aparentemente, tornam-se circunstanciais e banais como uma conversa comum – só que muito bem escrita, obviamente, e principalmente pela falta de confrontações realmente significantes. Tudo isso é compensado pelo clímax brilhante do capítulo que ocorre quando um dos personagens se põe a tocar Noite Feliz no piano enquanto outros dois apresentam o melhor de um texto que só Tarantino sabe fazer.

Admito que nesse capítulo em particular é um tanto difícil escapar da sonolência. Na contagem oficial de personagens que são devidamente trabalhados temos nove se incluirmos o cocheiro da diligência, O.B. Porém, infelizmente, parte deles são desenvolvidos apropriadamente enquanto outros pecam na apresentação. Os mais prejudicados disso são Joe Gage – interpretado pelo sempre igual Michael Madsen, e Bob, o mexicano suspeito. Oswaldo também passa a ser esquecido durante o filme. Aliás, personagem esse pensado com absoluta certeza para Christoph Waltz – o engraçadinho com língua afiada que sabe se defender. Com a ausência de Waltz, Tim Roth é escalado para cumprir o papel. O ator é excepcional. Ele incorpora o trabalho de personagem que Waltz havia feito nos filmes anteriores e apresenta aqui uma verdadeira cópia de qualidade na dicção e nos gestos cínicos enquanto tenta criar algo seu.

Como a história se passa pós-Guerra Civil, Tarantino volta a abordar a questão racial que assola a América até hoje. No caso, vemos os desdobramentos da Guerra e o fim da escravidão que levam a outros diálogos – estes cheios de ódio, ressentimento, rancor e ofensas raciais dos dois lados. O embate se dá sempre entre o personagem do excepcional Samuel L. Jackson contra outro personagem do elenco sendo o conflito mais significativo e interessante de ver com o general Sandy Smithers – como eu queria ver Bruce Dern indicado ao Oscar pelo papel. O teor do texto é mais pesado que nos outros filmes e aborda, menos intensamente, a vingança. Claramente os personagens se detestam e todos são desprezíveis.

Por esse motivo em particular e pela qualidade um pouco aquém em construção de personagem e de diálogos triviais, me senti muito desconectado do drama deles. Admito que é algo meu, mas sinceramente, eu não conseguia me importar com o destino de nenhum deles. Ou seja, faltou muito do elo espectador-personagem que valorizamos tanto o que afeta diretamente a tensão e crescente paranoia que o diretor tenta construir nesses capítulos. Geralmente o elo é construído através do heroísmo do carisma ou com um anti-herói carismático. Como aqui não há, propositalmente, uma linha moral nítida para nos guiarmos, nos contentamos com as brilhantes atuações da maioria do elenco e com o texto caprichado.

Fora o marasmo do terceiro capítulo, Tarantino também mete os pés pelas mãos com o quinto capítulo ao adicionar um flashback completamente desnecessário e redundante já que a própria revelação do texto deixa tudo muito claro quebrando a lógica de inserir esse segmento que também não é lá muito interessante e quebra o já frágil ritmo ao fazer o longa retornar a um penoso marasmo criativo.

Entretanto, Tarantino acerta tanto quanto erra. Primeiro por sua fantástica personagem Daisy Domergue. A polêmica já se inicia por ela apanhar fervorosamente durante o filme inteiro. Ela passa pelo inferno, sofre abusos psicológicos e físicos a todo momento, além de ter um final que louva, glorifica a violência. Certamente há a controvérsia gerada na figura dela – muita gente vai questionar a violência. Porém, como eu detesto impor regra na arte alheia deixo isso para os politicamente corretos ou puritanos que certamente tomaram as ofensas desse filme para si.

A meu ver, a personagem somente sofre tanto por ela ser um perigo a segurança do grupo inteiro, além de, claro, todos serem tão detestáveis quanto ela. Tarantino cria uma atmosfera verdadeiramente tenebrosa para Daisy e isso nos afeta diretamente. Como ela fica algemada a todo tempo com outros personagens se certificando disso constantemente, temos a impressão que o Inferno será aberto caso ela se liberte e acabe por matar todo o elenco. Muito disso vem da perfeita atuação de Jennifer Jason Leigh – se ganhar o Oscar, terá sido muito merecido. Apesar de sua personagem apanhar e sentir muita dor, Jennifer sempre resolve com um sorriso provocador, um olhar assassino, por uma risada maníaca ou algo que evidencia a loucura da mulher. O mais interessante de sua atuação foi que ela me lembrou muito da performance de Ally Sheedy em O Clube dos Cinco com a igualmente estranha Allison. Só que óbvio atestar que Leigh apresenta um trabalho muito mais visceral já que se trata de um filme adulto com extrema violência.

Com o trabalho de câmera restrito a espaços confinados, muitos diretores encontram dificuldade para diversificar a decupagem. Pela competência de Tarantino Os Oito Odiados é um filme muito rico visualmente mesmo com a restrição provocada pela teatralidade do longa. O diretor apresenta sempre sequencias muito bem elaboradas visualmente e muito ricas na composição. Fora que Quentin não se limita a ficar com câmera parada. Temos aqui o melhor trabalho de movimentação de câmera do ano vide a limitação que ele teve, mas não somente pelo motivo dos movimentos serem clássicos, lentos, atmosféricos, bem pensados e singelos, e sim pela trabalha absolutamente impressionante de mise em scene. Em muitos planos observamos não apenas um personagem em primeiro plano realizando alguma ação, mas sim outros atores fazendo algo completamente diferente na profundidade de campo. É um trabalho de encenação extremamente orgânico tendo característica vinda diretamente do teatro para o cinema já que nos filmes é mais frequente o diretor sempre se preocupar com a ação de primeiro plano, deixando o uso da profundidade de campo em escanteio.

Quem também adorava trabalhar com ação e longas profundidades de campo era Orson Welles. Aliás, em um dos movimentos de câmera, Tarantino parece fazer algo similar com o plano histórico de Cidadão Kane na cena em que vemos Kane brincar ao fundo na neve enquanto acompanhamos seus pais assinando os documentos permitindo a adoção do menino. No caso de Os Oito Odiados¸ não há a mesma importância narrativa. Quentin elabora apenas um enfeite belo que mostra O.B. e Bob retornando para a cabana através de uma janela para depois realizar um travelling para acompanhar a leitura silenciosa de Joe. Depois, com uma passagem de foco, observamos John e Daisy tomando conhaque em terceiro plano. É algo visualmente estonteante.

Voltando a comparar com Cães de Aluguel, este é um dos filmes com menos firulas visuais ou com imagens estilizadas. O trabalho do diretor é mais fixo à realidade somente se permitindo ao excesso com o tradicional banho de sangue. A mudança de ares é muito bem-vinda principalmente por este ser o antepenúltimo filme de sua carreira. Tons mais sérios para um cineasta mais maduro. Porém, mesmo com todo o esforço brilhante da decupagem e encenação, Tarantino não consegue livrar o filme de seu ritmo demasiadamente lento. Claro que os fãs não se importarão com isso, mas para o espectador comum, pode ter certeza que isso pesará muito. Além disso, uma das marcas autorais mais recorrentes de Quentin, se faz presente: a farsa. Dessa vez não só nos personagens como também em algumas características na narrativa. Como sempre, o diretor sabe resolver bem a resolução das farsas que ele apresenta. Tudo satisfatório, porém, apenas uma surpreende de fato.

Por ser um filme mais sério, Tarantino arrisca pouco na criatividade. Alguns momentos se sobressaem com uma montagem paralela na melhor cena do filme, com alguns slowmotions e com os modos de matar os personagens ao buscar um ótimo viés de humor negro que ele vem trabalhando ao longo da carreira – aliás, este é um dos filmes que ele melhor trabalha a comédia. O melhor momento, entretanto, se concentra na apresentação do capítulo quatro quando ele quebra as regras diegéticas que havia estabelecido até então ao inserir, momentaneamente, um narrador a la Dogville puxando influencias de Lars Von Trier e Martin Scorsese. Já para as sequências de tiroteio, a influência de Sam Peckinpah na ação e na montagem é expressiva.

Além destes realizadores, Tarantino confirmou na coletiva que sua principal inspiração para Os Oito Odiados foi Enigma de Outro Mundo, clássico da ficção científica de John Carpenter. Em sua maioria, a inspiração é bem aplicada inclusive com a ideia interessante de trabalhar com um faroeste cercado por um ambiente montanhoso, cheio de pinheiros e com muita neve ao contrário do senso comum do conceito de deserto que pensamos assim que lembramos de westerns. O confinamento forçado e o perigo que toma toda a atmosfera são impressões que Tarantino consegue nos apresentar, porém acho que ele falha ao conseguir imprimir a tensão e paranoia do longa de Carpenter – talvez, com outra visita ao filme, minha opinião mude.

Uma das peças mais propagandeadas desse longa foi o fato da sua cinematografia ser incomum. Tarantino e Robert Richardson, seu diretor de fotografia, escolheram o praticamente extinto formato Super Panavision 70 que foi popular nos anos 1960. Ao contrário do comprimento normal do filme fotográfico de 35mm, o Super Panavision 70 trabalha com 65mm no negativo. Dois filmes muito famosos foram filmados no formato: Lawrence da Arábia e My Fair Lady.

Com Os Oito Odiados tive meu primeiro contato com esse tipo de película. Como nós não temos projetores de 70mm no Brasil, o formato de exibição será praticamente um ultra wide screen com as tradicionais barras negras horizontais ocupando um espaço maior do que o habitual na tela. Caso você veja o filme em uma sala Cinemascope, as barras serão ligeiramente menores – o Cinemark não possui salas nesse formato então prepare-se para ver a letterboxd ocupar consideravelmente a tela.

Isso acontece para ajustar a imagem no anteparo já que ela, na prática, captura muito mais elementos visual na horizontal. E meus amigos, acreditem, foi uma das experiências mais impressionantes que já tive na vida – mesmo sem conferir nos 70mm propriamente ditos. Tarantino sabe bem como usar o formato para apresentar o espetáculo visual nas belíssimas externas que marcam o início do filme. É difícil até de descrever. O formato consegue capturar uma montanha inteira e seus arredores em um enquadramento. Sim, digno de tirar seu fôlego.

Porém, relembrando o caráter teatral do filme que praticamente não sai do cenário, fica o questionamento: para que usar um formato que visa engrandecer imagens externas em um filme que se passa majoritariamente em imagens internas? Para mim não fez o menor sentido o que deu a impressão de um desperdício de formato. Seria muito mais interessante se ele tivesse usado o Super 70 em Django Livre do que nesse filme. Uma escolha dúbia.

Entretanto, o formato também auxilia muito no trabalho da iluminação barroca de Robert Richardson. Por ser um negativo imenso e, consequentemente, muito sensível a luz, as imagens são extremamente nítidas com absolutamente nenhum grão característico do 35mm. Richardson atinge um resultado em filme que eu só julgava crer ser possível com o digital acompanhado de cinematografistas competentes como Deakins e Cronenweth. Mesmo julgando ser um desperdício de um ótimo formato, as imagens para closes e planos próximos são tão impactantes e parecem valorizar tanto a expressão do ator que acabam nos afetando profundamente. Novamente, é maravilhoso. Vocês precisam ver o filme no cinema, mesmo que ele seja lento e meio entediante. Apenas para vivenciar essa experiência cinematográfica tão diferente, rara e bela. De vez em quando, Tarantino apresenta uns establishing shots externos que engrandecem o filme.

Além do formato jurássico, Tarantino também reviveu outra peça de museu lendária: Ennio Morricone. O compositor favorito do western spaguetti retorna para emplacar outro tema absolutamente maravilhoso. Com a melodia de seus violinos, flautas, trombones, bateria e gritos sufocados de um coral masculino, consegue criar o tema musical que cria, cresce sem parar ao elevar a tensão musical funcionando como um presságio do grande terror que será apresentado ao longo da história. É bem verdade que a melodia se assemelha bastante com os temas que ele criou em Os Intocáveis, clássico de Brian de Palma. Mas, ainda assim, consegue ser extremamente funcional e impactante. O tema simplesmente não sai da cabeça após o termino da sessão. Mais um trabalho fenomenal dessa lenda viva. Além de Morricone, o diretor também insere as sempre ótimas canções licenciadas que tornam seus filmes ainda mais memoráveis.

Além da música, temos o ótimo trabalho de mixagem sonora. O modo com que Tarantino pensou no som desse filme visa o hiper-realismo. Tudo serve para agregar a encenação. Nas cenas que ficamos dentro da diligencia, escutamos os trotes dos cavalos, as rodas amassando a neve e O.B. chicoteando e gritando com os animais, além dos diversos ruídos que a carruagem faz enquanto se balança desengonçadamente. Na cabana, os passos profundos que revelam o piso oco e velho que sempre range conforme a movimentação dos personagens, o assovio tenebroso e incessante do vento que tenta invadir e congelar a todos que estão dentro do refúgio, além das conversas paralelas vindas em murmúrios tímidos do outro lado da sala, assim como a explosão grave dos tiros e do desmantelar de um crânio. São sons todos muito bem cuidados pela criação da edição de som e inseridos no filme pela mixagem. É um trabalho absolutamente exemplar que deverá ser lembrado nas principais premiações do ano que vem.

Mesmo que Os Oito Odiados falhe justamente pelo motivo da narrativa dos filmes do diretor ser tão característica e própria a ponto de ficar manjada e previsível, além do ritmo dos acontecimentos ser arrastado e tedioso, Tarantino consegue trazer uma boa história com bons diálogos, bons personagens e excelentes atores. Os momentos de brilhantismo cinematográfico ainda existem. Estão presentes apenas em menor escala. Lembre-se que se trata sim de um teatro filmado – isso com certeza influenciará na sua escolha de ver ou não o filme.

Com sua oitava realização, Tarantino se aproxima do adeus ao cinema tão prometido por ele. Depois de uma obra com formato tão corajoso, além do texto polêmico e provocativo, fica a questão sobre o penúltimo projeto de Quentin. Eu, sinceramente, espero que ele renove sua fórmula de contar ótimas histórias, pois muitas coisas que ele apresenta aqui já indicam o iminente desgaste.

Os Oito Odiados (The Hateful Eight, EUA - 2015)

Direção: Quentin Tarantino

Roteiro: Quentin Tarantino

Elenco: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Bruce Dern, Michael Madsen, Tim Roth, Demián Bichir, James Parks, Zoë Bell, Channing Tatum

Gênero: Suspense, Western

Duração: 187 min

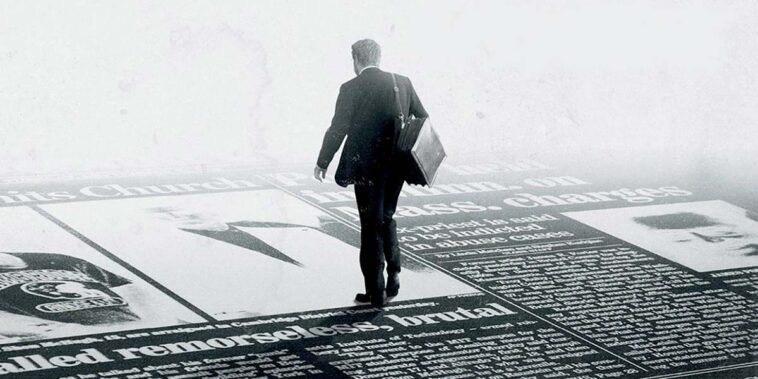

Crítica | Spotlight - Segredos Revelados

2001 foi um ano bastante conturbado para os Estados Unidos. Enquanto terroristas atentavam contra a liberdade americana, a redação reservada do caderno Spotlight do Boston Globe arquitetava uma das maiores reportagens investigavas da História que, inclusive, ganhou o importantíssimo Prêmio Pulitzer. O tema era extremamente sensível, ainda mais em Boston – cidade com forte presença católica. Em 6 de janeiro de 2002, o Boston Globe revelou décadas de abusos sexuais e pedofilia cometidos por padres da Arquidiocese de Boston com a comunidade local. Porém, o tamanho do escândalo era tão gigantesco que logo tornou-se mundial.

Logo de início percebemos que o longa é um ponto fora da curva. Como se ele não pertencesse a nossa época, mas que ainda assim, clama por sua existência. O subgênero de dramas focados no jornalismo já foi celebrado com filmes inesquecíveis como Todos os Homens do Presidente, Zodíaco, Cidadão Kane, Boa Noite e Boa sorte, Os Homens que não Amavam as Mulheres, Frost/Nixon, etc; Porém, o paralelo mais óbvio e significante para se traçar com Spotlight é com Todos os Homens do Presidente por sua similaridade de síntese e construção da narrativa.

O que Josh Singer e Tom McCarthy, também diretor do longa, nos trazem é a mesma proposta: os bastidores da notícia, os percalços, sacrifícios, conflitos e batalhas para fazer essa história ser publicada. Para isso temos múltiplos protagonistas – sempre uma faca de dois gumes, que constituem a equipe do Spotlight, um caderno especializado em furos de reportagem que levam meses para publicar suas histórias. Além deles, há outros personagens secundários responsáveis pela editoria e outras redações do jornal na tentativa de conferir um senso de união entre todos os jornalistas do Boston Globe.

A proposta do diretor e o texto dos roteiristas já é clara desde o início do filme. Eles pretendem trabalhar no realismo. Bazin ficaria orgulhoso de tão realista que esse filme é. Não há floreios em Spotlight. Tudo é nu e cru. Logo, como quase tudo na vida, essa característica possui dois pontos: o positivo e o negativo.

O positivo é que a história é extremamente fiel aos fatos, aos seus personagens, aos desdobramentos dos acontecimentos, além de termos a vantagem de observar diversos pontos de vista e relacionamentos dos personagens. Por outro lado, o filme é frio, os ápices narrativos são mornos, os personagens não se tornam as figuras complexas como eles deveriam ser, além de simpatizarmos pouco ou nada com eles, afinal, eles são apenas estranhos inseridos em uma boa história, além de praticamente só observarmos eles trabalhando incessantemente. O fator realista também não contribuiu muito já que a construção da matéria, apesar de ter sido trabalhosa, não oferece grandes emoções aos jornalistas.

Spotlight merece ser, no mínimo, parabenizado em trazer esse tom nada romanceado para um filme de grande abrangência. Logo, o estranhamento inicial, a quebra da expectativa por algum ápice dramático que raramente vem, o ritmo lento e, por vezes, cansativo do longa é perfeitamente normal. Isso tudo é inerente ao filme.

Também, pelo formato, não foge da realidade em descrever as odisseias dos jornalistas em conseguir as dicas certas, sobre os debates éticos originários pelo acontecimento, a busca por personagens, o informante que não dá as caras, mas oferece relatos chocantes e vitais para a investigação, as tentativas de “suborno”, o personagem decisivo que se recusa a colaborar, mas que no fim cede ao firmar amizade com o jornalista, etc. Enfim, é a fórmula clássica desse nicho narrativo acompanhada de seus tantos clichés seja por bem ou mal.

Porém, um dos maiores trunfos do filme são os relatos dos entrevistados que foram molestados na infância. Os depoimentos são chocantes como deveriam ser – ótimas atuações do elenco de apoio, e revelam muito do modus operandi dos pedófilos e da preferência pelas vítimas. Na verdade, todas as sequencias que fogem em se concentrar no elenco protagonista são mais fortes. Uma pena que elas sejam raras, breves e um tanto mal aproveitadas.

Para fugir um pouco da estrutura rígida desse nicho de filmes, os roteiristas arranham algumas discussões que moldam mais sobre o retrato da época. No caso, a iminência do crescimento da internet, da mudança de fazer jornalismo, da obsolescência de cadernos como o Spotlight que levam meses para desenvolver uma história ou do jornalismo investigativo, do nascimento das notícias rápidas e descartáveis, do fim próximo da mídia impressa de médio porte como o Boston Globe.

Também arriscam em oferecer arcos diferentes como a reflexão de alguns personagens sobre como aquelas revelações afetam seu passado e seu estado emocional. Além de também trabalharem um arco sobre o processo que o jornal moveu contra a Arquidiocese para tornar, de fato, documentos de uma moção movida contra um sacerdote nos anos 1980 em arquivo público como deveria ter sido feito na época.

Uma pena que a maioria dessas boas propostas não passem da superficialidade limitando-se a diálogos rasos. Já o arco do processo é um tanto confuso assim como as diversas transições entre pontos de vista diferentes dos protagonistas, embora que isso seja da alçada do diretor do filme em tornar o processo mais coeso.

Muito marketing desse filme, além do tom premonitório sobre as premiações no Oscar, é o trabalho do elenco principal que é comentado incessantemente pela publicidade e também pela crítica. E realmente, é um ótimo trabalho vide a limitação em trabalhar com o realismo. Ou seja, a maioria do elenco desenvolve atuações intimistas que revelam, em suas sutilezas, características de seus personagens que não são abordadas pelo roteiro – se dependesse do texto, todos seriam pessoas amorfas fazendo um trabalho como qualquer outro.

A meu ver, quem realmente se destaca mesmo entre todos os outros é Mark Ruffalo que muito provavelmente receberá seu merecido Oscar pela performance. Ruffalo interpreta o jornalista esquisitão Mike Rezendes, praticamente o único que se afeta emocionalmente de modo relevante durante suas descobertas perturbadoras. O ator modula a voz, o sotaque, para soar estranho. Sua feição também não é muito simpática e seu olhar, psicótico, mas obstinado. Tudo isso torna o personagem mais complexo e apaixonante.

Contracenando sempre com Ruffalo, Stanley Tucci também oferece um prisma diversificado para Mitchell Garabedian, um promotor tão esquisito quanto o jornalista afobado. Tucci trabalha no conforto ao modelar Garabedian como um cara carrancudo, antipático e descrente no sistema no qual trabalha, mas mesmo assim Tucci está ótimo como sempre.

Já Michael Keaton e Rachel McAdams completam as atuações de destaque. Keaton interpreta Walter Robinson, o editor do Spotlight. Trabalhando de modo bem menos intenso do que o apresentado em Birdman, Keaton confere olhares cansados ao personagem de fala mansa e cauteloso. Já McAdams também elabora características razoáveis para sua personagem sempre preocupada, de cabeça cheia e com o cenho franzido. O resto do elenco traz boas performances para o rendimento limitado de criação.

Em 2015 tivemos casos espetaculares de diretores que foram do estado de zé roelas para heróis cinematográficos. Cito três, Andrew Jarecki – fez o exemplar The Jinx, ..... e Tom McCarthy. Para quem não faz ideia, o filme anterior de McCarthy foi Trocando os Pés, uma das bobagens boçais típicas de Adam Sandler. Então imaginem a surpresa quando vejo este cidadão a dirigir logo o filme favorito do Oscar.

Assim que o longa tem início, McCarthy já apresenta um dos muitos planos sequencia simplórios que ele realizará no decorrer da projeção – lembrando que o plano sequência é o ápice da técnica realista no Cinema. Ali, estamos em 1976, em uma delegacia qualquer de Boston. A queixa é de pedofilia contra um padre que aguarda em uma sala. O advogado chega. As crianças, aterrorizadas. A imprensa, calada. Um tempo se passa e vemos o padre sair livremente da delegacia. A justificativa? A igreja faz muito bem à comunidade. Uma carta branca do Estado para o abuso sexual de menores.

A cena serve para ilustrar os muitos casos sem punição que ocorreram até 2001, o ano em que a matéria começa a ser escrita. Com mão leve, o diretor elabora um contraste entre as duas sequencias. O passado impune será revisto pelos personagens que acabamos de conhecer. Com essa conotação simples que ele leva o filme até o final.

McCarthy, preso ao realismo ou por falta de tesão no filme, tem um trabalho simplório com a câmera. Movimenta apenas quando necessário e enquadra seus personagens sempre com certo afastamento. Depois fui notando que não era apenas a câmera que era simples demais. Na verdade, a direção dele é repleta de planos simples, montagem simples, decupagem simples, cadencia problemática de ritmo, pontuações banais das poucas reviravoltas, trabalho frívolo de atmosfera. Durante o filme todo senti muito a falta da presença do diretor em diversas sequencias. As coisas pareciam estar no piloto automático, totalmente sem paixão, trabalhando a imagem apenas para contar uma história que merece ser contada. Logo, me veio a clássica questão: McCarthy é bom diretor ou a história é tão boa que se dirige sozinha?

Sinceramente, não sei responder a essa questão com tanta certeza. Diria que ele transita entre o automático enquanto apresenta boas ideias. E essas, quando elas surgem, são poderosíssimas.

Em algumas composições, McCarthy, seja através do diálogo ou pela atuação de algum ator, denota um ar tenebroso para as igrejas de Boston. Em um grande plano geral, ele enquadra as monumentais igrejas ao fundo enquanto insere algum parquinho, escola ou diversas casas de bairros suburbanos repletos de crianças. O que era para ser a figura de refúgio, fé e acolhimento, recebe tonalidades ameaçadoras e perversas.

Ainda visando o realismo, o diretor também dá preferencias a planos longos que resolvem diálogos inteiros – ainda que sejam esteticamente rudes. Outros momentos poderosos acontecem quando o diretor realiza as sequencias de entrevistas e pesquisa em montagem. As rápidas sequencias – e também a pontual montagem paralela que ele executa no meio do filme, tiram o longa do marasmo e injetam algum vigor na narrativa.

Mesmo mantendo esses bons momentos, o diretor consegue ser absolutamente brilhante em três ocasiões. A primeira, talvez a mais inteligente, ocorre quando o grupo faz uma áudio conferencia com um informante. Na conversa, ele revela a quantidade assustadora de padres molestadores. Nisso, lentamente a câmera vai para trás, fazendo um travelling out enquanto o grupo fica sem reação diante a revelação que acabaram de escutar.

Para entender a sensibilidade desse momento é preciso entender um pouquinho de linguagem cinematográfica. Geralmente em momentos cruciais e reveladores de diversos filmes, é muito comum a câmera se aproximar do ator lentamente – no travelling in. O movimento serve para enfatizar o que o ator revela, para fixarmos nossa concentração apenas no monólogo e na atuação e nos envolver em atmosfera única. Porém, aqui, McCarthy realiza o oposto. A câmera se afasta. Mas qual o motivo disso?

Se viu muitos filmes de terror clássicos dos anos 1930, 1940 e até mesmo algumas obras dos anos 1990 como Pânico, perceberá que após a mocinha em perigo descobrir e confrontar o monstro, a encenação natural pede para que ela se afaste dele lentamente. Indo para trás até encostar em alguma parede ou tropeçar e cair. Nessa cena, a câmera se comporta justamente como as mocinhas dos filmes de terror. Ela se choca com o horror revelado. Ela recusa a verdade e parte lentamente para trás até o movimento cessar no fim da cena. Isso pode parecer trivial e bobo, mas acredite, não é. É uma encenação de câmera que agrega na narrativa de modo absurdo, afinal ela reflete o choque dos personagens e também do espectador. A repulsa, o nojo, o medo e o horror são representados por ela.

Já o segundo ponto brilhante de McCarthy se dá em um enquadramento que exibe o personagem de Liev Shreiber chegando Boston Globe. Ali, na porta do jornal, está escancarado um outdoor da AOL com os dizeres “em todos os lugares”. A mensagem é clara como a luz do dia e eficiente. O novo jornalismo, a nova notícia vs. a velha mídia. E isso, propagandeado, em seu próprio terreno.

Às vezes, durante as estreias da semana, temos similaridades ou coincidências bizarríssimas que até nos assustam. No mesmo dia que estreia Os Oito Odiados no Brasil, também estreia Spotlight. Aparentemente os dois não tem nada em comum, fora uma característica: o uso da canção Noite Feliz. Em ambos os filmes ela é inserida de forma brilhante rendendo, talvez, os melhores momentos de cada um dos filmes. Em Spotlight, o diretor realiza outra boa montagem. Dessa vez exibe a matéria sendo escrita enquanto o prazo final se aproxima. Enquanto os jornalistas escrevem os horrores descobertos por eles, McCarthy dimensiona ainda mais a tragédia ao inserir a icônica canção natalina cantada por um coral infantil – tudo justificado dentro do filme. Ao mesmo tempo que essa união de som e imagem te choca, ela te entristece. E muito mais se você for católico como eu sou. Impossível não sentir um pesar, um momento de luto, uma reflexão. Provocar esses sentimentos no espectador é algo importante. McCarthy prova que quando ele quer fazer algo estupendo, ele consegue.

O design de produção também agrega na narrativa de modo positivo mesmo que seja enviesado no realismo. A força principal da área é exclamada pelo correto modo de filmar do diretor. Em diversas cenas, vemos que a redação do Spotlight fica em uma sala separada da redação normal. O escritório dos protagonistas fica um tanto escondido, um lugar que leva algum tempo até chegar nele, um ambiente recluso, o que já abre a diversas interpretações sendo a principal delas a ironia dessa construção e disposição de cenário. O lugar onde os maiores segredos são revelados, fica um tanto escondido dentro do prédio, um lugar quase secreto.

Como todas as áreas técnicas também partem da premissa realista, a fotografia não poderia fugir disto. O ambiente do Boston Globe é sempre estéril, higiênico, fotografado pelas cores monocromáticas de branco, gelo mescladas com tons de marrom e cinza. Todas iluminadas com a estética naturalista do cinematógrafo Masanobu Takayanagi que aproveita muito do clima nublado de Boston para deixar sua fotografia dessaturada e difusa.

Na música temos o ótimo Howard Shore. As composições, muito singulares e restritas no filme, tem forte carga dramática, além de serem curtas em sua duração. Muitas são melancólicas e se parecem muito entre si – variações belas do tema principal. Ela também envolve as cenas em mistério, conferindo outra paixão pelo jornalismo e a investigação em si. Principalmente pela presença marcante do piano comportado, hesitante. As notas caminham a passos lentos evocando pureza e ingenuidade enquanto os violinos secundários a seduzem lentamente. Por algum motivo, o trabalho de Shore me lembrou muito das também excelentes peças originais para o jogo The Wolf Among Us que também tem sua narrativa centrada numa investigação.

É importante salientar que o filme é de forma alguma anticatólico como alguns espectadores podem pensar. Justamente por ser realista, o tratamento não pode ser maniqueísta e caricato. Sabiamente é dito dentre tantos diálogos que a reportagem é um ataque a instituição da igreja que simplesmente acobertou todos esses casos repulsivos de pedofilia por décadas – contra fatos não há argumentos. O filme nunca é desrespeitoso com a fé alheia ou até mesmo com as pregações do catolicismo. Ele apenas aborda a história como ela ocorreu em 2001.

O filme traz uma grande história sobre um dos acontecimentos mais importantes deste século. A história de homens que colocaram uma instituição milenar de joelhos, obrigada a reconhecer seus crimes. Nisso temos um elenco fortíssimo, uma estética realista rara de se ver no cinema comercial contemporâneo e uma direção que tem momentos de brilhantismo espetaculares. Tudo isso compensa o ritmo inconstante, as confusões geradas pelo texto perdido ao de inúmeros personagens, pelas oportunidades mal aproveitadas e a falta de desenvolvimento de alguns arcos importantes – incluindo a conclusão um pouco apressada do longa.

Temos aqui o nascimento de um novo clássico sobre jornalismo investigativo.

Aliás, mais que isso. Spotlight é sobre os homens, seus crimes e pecados na Terra. E a punição.

Crítica | 007 Contra Spectre

Chegamos ao quarto filme da era Daniel Craig como o agente secreto mais famoso do mundo. E para a alegria geral do público, se trata novamente de um bom filme, ou a fine movie. O desafio era tremendo – se igualar ou superar a qualidade do estupendo Skyfall – filme aclamado pelo público, pela crítica e pela Academia. Apesar de ser um longa que na equação final, satisfaz, Spectre não chega perto da coragem narrativa e técnica que Skyfall apresentou em 2012. E isso, aparentemente, é proposital.

Dessa vez Bond tira suas “férias” durante o Dia de los Muertos na Cidade do México. Seguindo a trilha de um inimigo que pode fornecer pistas para prosseguir com uma longa investigação, o agente acaba por explodir meia cidade. Nisso, Bond encontra um anel misterioso com um polvo esculpido na prata. Pelas pistas retiradas do anel, 007 segue para Roma a fim de descobrir uma organização secreta terrorista, porém, o que descobre vai muito além do que ele imaginava, ao força-lo a revirar a história de seu nebuloso passado.

O sucesso do filme anterior foi tão grande e intenso, que a EON optou por apostar novamente com a equipe original – apenas o diretor de fotografia Roger Deakins e o montador Stuart Baird pularam fora. Com isso, o roteiro de John Logan, Neal Purvis e Robert Wade trabalham em cima de uma conclusão para a trilogia anterior enquanto ao mesmo tempo já estabelecem o retorno da franquia para o modelo clássico e “genérico” que os filmes pré-Craig já utilizavam.

Por isso, digo desde já, não espere um Skyfall em Spectre. Aqui se trata de um texto muito mais descontraído com boas revelações e ideias que são mal aproveitadas, apesar de serem filmes muito semelhantes na estrutura narrativa. Como na maioria de todos os filmes do espião, há uma nítida dificuldade em amarrar bem a trama durante as muitas mudanças entre as locações exóticas características da série. Então se acabar se perdendo um pouco ou perceber que algumas coisas não fazem sentido, paciência, bem vindo a um filme 007.

Spectre possui algumas similaridades com Skyfall e também acaba cometendo os mesmos erros – talvez o texto esteja se tornando vicioso. Como de costume nessa fase Craig, James Bond age por conta própria ou com pouquíssimo apoio do MI-6 e M que, por sua vez, luta para mostrar a relevância do departamento 00 de novo no cenário atual de espionagem repletos de drones, satélites e todas as quinquilharias do novo século. Obviamente, isso já começa a cansar o espectador. É a mesmíssima história contada de modo diferente. Aliás, isso já está tão enraizado no gênero que esse mesmo conflito está presente na trama de Missão Impossível: Nação Secreta.

O trabalho originado desde Cassino Royale é continuado aqui, mas a proposta central ainda é “revelar” o passado obscuro e “desconstruir” James Bond. Claro que isso é uma estratégia de marketing pouco explorada. Aliás, a revelação principal da narrativa é ótima e gera um elo fantástico entre o herói e o antagonista, Oberhauser, porém isso se revela um tiro nuclear no próprio roteiro quando paramos para pensar após o término do filme. Simplesmente, o modo como o agente reage à revelação é inexistente. O texto não explora a reação de Bond, algo que com certeza teria gerado um diálogo ótimo – como o existente entre Bond e Silva em Skyfall.

Aliás, o que seria o maior trunfo de Spectre, também não satisfaz. Assim como em Skyfall, há uma demora exemplar para apresentar o antagonista, Franz Oberhauser. Portanto, a confrontação é rápida, insatisfatória e surreal. Ao menos, o vilão tem uma motivação forte e um plano maléfico muito convincente para o espectador moderno. Infelizmente, nós nunca vemos de fato Oberhauser agir e lançar o caos no mundo – temos apenas uma cena excelente para expressar a maldade cirúrgica do vilão. O personagem só toma a força que tem por conta de ações de filmes anteriores e outras coisas que não posso revelar. Além disso, Cristoph Waltz ajuda para o crescimento do personagem com seu ar psicótico e racional característico desde Hans Landa em Bastardos Inglórios.

As qualidades do roteiro provém, na maior parte, da nostalgia dos filmes da era Connery e Moore. Aqui há diversas referências tanto no texto quanto no visual de diversos filmes da franquia – Moscou contra 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade, 007 Contra a Chantagem Atômica, Viva e Deixe Morrer, Um Novo Dia para Morrer, O Mundo não é o Bastante, entre outros.

Logo, temos a atmosfera mais light e repleta de ação característica desses filmes, além do humor canastrão proveniente das ótimas frases de efeito. Spectre é o começo do retorno aos moldes clássicos de filmes do agente secreto – tenha isso em mente quando for assistir.

A relação de Bond com a nova Bondgirl, Madelaine Swann é digna de nota e salva a segunda metade do filme. Se trata de mais um excelente estabelecimento romântico para o protagonista após Vesper Lynd, além do fato da personagem ser muito interessante, reforçando a imagem da mulher forte presente desde a era Brosnan, mesmo que seja calcada em alguns clichês do gênero – como os clássicos daddy issues. Léa Sydoux também merece destaque pelo ótimo trabalho. Agora àqueles que estão esperando uma grande participação de Monica Bellucci como Bondgirl, podem esquecer. A cougar femme fatalle fica apenas sete minutos em cena servindo apenas como trampolim para mover a narrativa, fornecer um sexo fácil para o agente tarado por mulheres casadas e gerar o clássico diálogo: Who are you? Bond... James Bond.

A equipe de Bond também tem boa participação na trama – M, Q e Moneypenny auxiliam o agente de diversas formas, porém ainda é decepcionante notar que os roteiristas aproveitam pouco o M de Ralph Fiennes e o novo modo de se relacionar com Bond.

Para bem ou para o mal, esse retorno das velhas características trouxe algo que estava fazendo falta há tempos nos filmes Bond: um capanga fora do padrão. Spectre conta com o talento e tamanho de Dave Bautista encarnando o gigantesco Hinx – um vilão que entretém muito em meio a pancadaria desenfreada.

Entretanto, não é só de texto que vive os filmes de James Bond. Sam Mendes retorna para direção e consegue criar a tensão na medida certa, mesmo que a dose das piadas tenha aumentado consideravelmente. O diretor já começa o filme com os pés na porta: um plano sequência de alta complexidade que acompanha 007 “festejando” o Dia de los Muertos. Visualmente implacável, belíssimo e bem construído para manter sua atenção na ação, é uma das expressões artísticas mais marcantes da franquia.

Estranhamente, esse Mendes de Spectre é muito diferente do de Skyfall. De certa forma, a elegância dos enquadramentos e movimentação de câmera ainda estão presentes, mas o diretor começa a apostar em sequencias com câmera na mão, ao estilo shaky cam, aliadas a uma montagem mais acelerada. Digamos que se trata do mesmo conteúdo visual, mas apresentado de forma diferente.

A vinda do novo cinematografista certamente teve um baita impacto na imagem o que pode ter desencadeado essa nova concepção visual do diretor. Hoyte Van Hoytema trabalha com película ao contrário de Roger Deakins, entusiasta do formato digital. Logo sua foto aparenta ser mais “crua” ou “rude” graças a presença nítida e bela dos grãos do filme.

Porém isso é somente impressão. Mesmo que Hoytema não consiga fazer uma foto tão esteticamente apreciável quanto Deakins, ele chega bem perto e assimila muito da técnica do fotógrafo. O trabalho com luz difusa é tão bom quanto o de Deakins, além de conseguir manter um estilo próprio. O melhor de seu trabalho fica para a cena na qual Bond se infiltra na reunião da Spectre que ocasiona o primeiro confronto com Oberhauser. O forte tom amarelado acompanhado de um trabalho intenso de penumbras geradas pela iluminação barroca é espetacular. Aliás, Hoyte elabora a luz principal de todos os atores nesta cena marcante, apenas com contraluzes bem marcadas. Isso realmente torna a atmosfera da cena única, algo fora do padrão. Aliás, em todas as cenas que Craig e Waltz contracenam, a fotografia se transforma – e a direção de Mendes, também.

Mantendo o padrão alto, Sam Mendes ainda consegue criar sequencias de ação boas, porém somente duas realmente se destacam – a abertura do filme e a perseguição nos alpes. As demais cumprem o papel de divertir graças ao bom dinamismo. Apenas uma perseguição de carros em Roma deixa a desejar, apesar de ser visualmente fantástica, ela pouco faz sentido dentro da diegese realista proposta por esses filmes – repare que praticamente não há um vestígio de trânsito ou pedestres durante a sequência. Algo realmente estranho se comparada a frenética perseguição em Istambul de Skyfall.