Crítica | O Nascimento de uma Nação (2016)

O Nascimento de uma Nação - não confundir com o clássico de D.W. Griffith - é o primeiro filme de Nate Parker como diretor, que já atuou em O Grande Desafio, Sem Escalas, entre outros. O filme conta a história de vida de Nat Turner, escravo de uma fazenda de algodão no sul dos Estados Unidos que aprende a ler e se aproxima da bíblia, começando então a pregar a palavra de Deus para outros escravos da região, a mando do dono de sua fazenda, que ganha dinheiro em troca dos serviços de Nat. Tudo isso para cessar o começo de uma revolta de escravos que vinha crescendo devido ao descontentamento dos mesmos. Nat presencia momentos de pura violência contra os outros escravos e o sentimento de revolta cresce dentro dele no decorrer da história, até o momento que decide comandar sua própria revolta.

Algo que é necessário ressaltar, é o próprio Nate Parker. Além de dirigir, ele assina o roteiro e assume o papel principal do filme. Como ator ele não deixa a desejar; Parker coloca todos os sentimentos e forças que possui em sua atuação, o que cativa os olhos de quem vê o filme. Pode-se falar também que ele fez o mesmo na cadeira de diretor, onde se demonstra bastante eficiente, mas ainda tem um longo caminho de refinamento pela frente, como é notado na cena onde vemos um canhão executado de forma enfadonha.

É no roteiro que vemos o real problema de O Nascimento de uma Nação. A história já começa com alguns clichés, como Nat ser uma espécie de líder nato - devido a profecias da cultura dos escravos trazidos da África -, logo quando criança, mas essa profecia morre logo quando a trama começa. Ela não mais é abordada, em nenhum momento posterior do filme. O roteiro também se demonstra falho ao mostrar o local em que a história se passa. No começo do filme a impressão que se tem da Fazenda de algodão em que Nat trabalha é de que é um lugar pacato, onde o Senhor de Engenho trata bem seus trabalhadores, e essa impressão continua quando se tem um salto temporal e o filho (vivido pro Armie Hammer) toma posse das terras.

Mas tudo isso se transforma abruptamente. O fazendeiro que sempre parecia um pouco indignado, em relação aos maus tratos das fazendas vizinhas, sofre uma transformação repentina que é marcada com o surgimento de um capataz, que não tinha aparecido anteriormente na história, mas cujo envolvimento prévio na história fica implícito. O fazendeiro, que no filme nunca tinha maltratado um escravo, manda Nat para ser açoitado, sem nenhum motivo aparente. E quando os machucados de Nat estão sendo costurados, percebe-se que ele já tem várias cicatrizes providas pelo chicote, o que passa, para quem assiste o filme, sensações de confusão e indagação, que nada mais são do que problemas da narrativa.

O problema ainda vai mais embaixo. A prometida revolta dos escravos começa a acontecer mais ou menos nos 25 minutos finais da projeção. O filme inteiro é a construção do sentimento de revolta de Nat, e o espectador espera ansiosamente, porém nada muda no personagem, até os momentos finais. O clímax do filme é puramente a revolta, porém ela é feita de forma apressada, mal montada e falhando ao demonstrar a magnitude do que realmente aconteceu. Ao final do filme, um letreiro aparece e informa ao espectador que a revolta durou dois dias e teve como resultado a morte de 60 donos de fazenda. Parker retrata o mesmo acontecimento como se tivesse se desenrolado em pouco mais de um dia, e que só apresentara algumas fazendas como alvo. Aí temos a narrativa falhando novamente.

Além disso, não há como se envolver emocionalmente com os personagens. São todos porcamente desenvolvidos, e alguns ainda se contradizem, como o fazendeiro e também uma criança escrava, que trai a revolta em determinada uma empreitada. Você chega no clímax sem se importar com ninguém além de Nat, que é o único desenvolvido na história. Vale ressaltar que todos os atores estão muito bem no filme, o roteiro (novamente) é o problema. Ele falha em causar emoção no espectador, algo que 12 Anos de Escravidão faz com maestria ao utilizar tanto personagens cativantes, quanto momentos horríveis de crueldade contra o ser humano, para fisgar as pessoas que o assistem. Nascimento de uma Nação só tem a brutalidade como marca, para demostrar o sofrimento das pessoas escravizadas na época, o que por um lado é uma decisão corajosa, mas que acaba tornando-se um tanto inconclusiva e gratuita aqui. Além de tudo, o filme ainda tenta usar algumas cenas, fruto de visões de Nat, como metáforas que falham na execução por não terem muito espaço na história.

O Nascimento de uma Nação é um bom começo como diretor para Nate Parker. É um filme que recebeu muito hype e quer passar uma importante mensagem para o público, mas sofre muito com o roteiro, e um pouco com a direção precipitada de Parker.

Texto escrito por Daniel Sodré

Crítica | Através da Sombra

“Através da Sombra” é mais um longa que mostra de como o cinema brasileiro está arriscando em determinados gêneros, no caso o suspense psicológico. Mas ele é feliz em sua execução? Mais ou menos, pois temos um filme que tem uma parte técnica muito boa e funcional, mas que tropeça em um roteiro bem problemático e uma direção irregular.

Baseado no livro “A Volta no Parafuso” de Henry James, o longa se passa nos anos 30 e conta a história de Laura (Virgínia Cavendish), uma professora que é contratada por um homem rico (Domingos Montagner), para ser tutora de seus sobrinhos, que moram em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro. Chegando ao local, a professora vê que nem tudo é o que parece principalmente por conta do estranho comportamento das duas crianças, Elisa e Antonio (Mel Maia e Xande Valois).

O primeiro ponto que merece destaque no longa é o trabalho visual, graças a ótima fotografia feita por Pedro Farkas junto com excepcional direção de arte de Clóvis Bueno. Ao usar movimentos de câmera sutis e uma paleta de cores que drenam as cores, a fotografia ajuda a criar a atmosfera junto com os cenários do filme. Vemos um local isolado de qualquer cidade, uma fazenda enorme e um casarão com vários corredores que deixam o clima mais sombrio.

Além de serem muito bonitas, são trabalhos muito eficientes no sentido narrativo, pois toda a noção de ambiguidade que o roteiro tenta passar é feita através da fotografia e pela direção de arte. Diria que o único problema da fotografia está em deixar o ambiente claro demais nos momentos de tensão, mas no geral ela funciona muito bem.

O elenco do filme consegue carregar bem a trama. Virgínia Cavendish cria uma protagonista a qual nos importamos e que tem presença, além da atriz criar sutilezas que completam a personagem. Como a sua repreensão sexual, como vemos ao momento em que ela encontra o personagem de Domingos Montagner. Através de pequenos gestos e olhares, vemos que a personagem tem um desejo oculto, mas que não pode expor. A veterana Ana Lucia Torre consegue criar a personagem mais ambígua do longa. A sua Dina é uma mulher que demonstra muito amor com as crianças, mas aparenta esconder algum segredo. Em quase todos os momentos se percebe que Dina tem alguma coisa por trás da superfície da bondosa governanta da casa.

Já as crianças vão bem até certo ponto, pois mesmo os dois tendo uma ótima química e aparentam ser irmãos, Mel Lisboa acaba sendo superior a Xande Valois, sendo que o último é que tem a maior responsabilidade do longa. Mel consegue deixar Elisa uma personagem muita mais misteriosa do que Xande com o seu Antonio. Além da garota ter uma ótima presença de tela. Já Xande deixa Antonio como um menino mimado e arrogante, mas raramente ele se torna um personagem realmente misterioso.

Infelizmente o longa caí muita por conta do roteiro fraco e da direção irregular de Walter Lima Jr.(Os Desafinados). Começa no roteiro, pois falha ao construir o desenvolvimento do mistério. Tudo é feito de maneira muito rápida e que não consegue prender o espectador, além da ambiguidade que falei que é mais mérito da direção de arte e da fotografia do que no texto, pois os personagens que eram pra ser ambíguos são mal construídos. O grande problema está na construção da trama e principalmente no seu final, que tenta ser ambíguo, mas soa como se a trama não se concluísse. Um roteiro muito problemático que acaba tirando o suspense.

Como já foi dito, a direção é irregular, pois alterna entre bons e maus momentos. “Através da Sombra” tem planos lindos e muito bem compostos, que dão vontade emoldurar, que ajudam a criar a atmosfera. Já outros momentos que são risíveis e que não dão medo ou tensão em ninguém. Só se for uma tensão momentânea, mas que não acompanha o resto do filme e fica claro que o objetivo é que esse clima seja constante, mas falha nesse aspecto.

Outro fator o qual faz o longa falhar nos momentos de suspense é a trilha sonora. Não que ela seja ruim, ao contrário ela é ótima. Só que ela é usada em excesso e serve pra dizer o que o espectador deve sentir em determinados momentos. Além de o diretor deixar ela muito alta nos momentos que deveriam ter silêncio e acaba dando um fim ao suspense. Não é um problema apenas desse filme, mas sim na maioria dos filmes nacionais que usam a trilha como muleta para emocionar o espectador.

“Através da Sombra” se mostra um projeto ousado, tecnicamente bem feito e com boas sacadas, mas no fim a sensação é que poderia ter sido um filme muito melhor. Vemos boas intenções, mas no cinema isso não é o bastante, é necessário uma boa execução.

Crítica | Scream - 2ª Temporada

Bem diferente da temporada anterior, o segundo ano de Scream já estreou com boas expectativas. Mesmo com uma narrativa que tropeça constantemente, a série mostrou que respeita os filmes originais e ainda consegue inovar. Scream faz sucesso, sem dúvida alguma, e enche o twitter de hashtags após cada episódio. O fascínio dos fãs pelos atores do show, inclusive, pode ser explicado em grande parte pela campanha de marketing promovida pela MTV, que na segunda temporada ainda ganhou o apoio da Netflix, liberando os episódios no dia seguinte à exibição. Agradando ou não, a MTV sempre soube promover astros teen.

Bom, deixando a emissora de lado, vamos ao que interessa. No primeiro ano, Scream cumpre o seu papel com ousadia ao trazer o famoso serial killer reformulado. Entretanto, alguns problemas graves assombram a produção constantemente, trazendo à tona os principais erros da temporada passada.

Primeiramente, questionei muito o aumento considerável no número de episódios - foram dois a mais do que o ano anterior. Parece pouco, mas isso reflete em mais de uma hora de material na tela, e Scream já lutava contra o marasmo antes. Antes de prosseguir, todavia, quero deixar claro que essa review trata dos eventos vistos até o episódio 12, When a Stranger Calls, sem considerar o especial de duas horas promovido pela Netflix neste Halloween. Aliás, essas referências nos títulos dos episódios me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Pode ser implicância, mas muitas vezes isso não colou.

Poderia elaborar tranquilamente uma lista de fatores que me levam a questionar o aumento do número de episódios. Primeiramente, nessa nova temporada o assassino dá as caras no início e começa a torturar os personagens, mas permanece oculto até o final do quarto episódio! Acho que o principal problema das tramas na segunda temporada é que elas poderiam ter se desenrolado com muito mais desenvoltura. Outro recurso utilizado pelos roteiristas foi a entrada de personagens secundários aleatórios na série. Claro que o show precisa de elenco (até para que as possibilidades de identidade do assassino sejam mais amplas) e Scream se esforça para construir personagens, mas isso acarreta em uma lentidão ainda maior para a trama.

A segunda temporada de Scream ainda tenta consertar um dos seus principais erros e construir uma Emma mais forte e decidida, no melhor estilo Sidney Prescott. Mas a protagonista não convence, em partes porque o texto dramático da série continua com ela e ele não melhora. Emma finalmente confronta o assassino, mas todas as cenas acabam passando uma impressão de descontrole. A garota continua sendo a pior personagem da série e não possui nem mesmo um arco de evolução que possa ser comparado ao de Brooke, por exemplo.

O enredo possui um conceito inteligente. Os sobreviventes agora são os Lakewood Six (os fortes entenderão a referência) e os diálogos continuam repletos de analogias com a cultura pop, seja clássica ou contemporânea. Uma salva de palmas maior ainda para os monólogos de Noah através do seu podcast. As metáforas que fazem Scream ser Scream continuam ali, mas a história parece tantas vezes completamente sem rumo.

Tentando entender qual é o grande problema dessa segunda temporada, acredito que possa ser o medo de se enterrar nas próprias origens. A série chegou num ponto em que permanece superficial por temor de tornar decisões expressivas. As saídas do roteiro têm sido completamente convenientes e nem mesmo as mortes elaboradas poderão salvar Scream dessa situação. A foice, na morte do Jake, e a belíssima homenagem à Carrie (que entra para a história como uma das melhores cenas da série), são ótimas, mas não salvam um texto que insiste em não se desafiar.

Outro ponto em que isso pode ser observado foi na revelação do assassino, que nem mesmo deu ao espectador o momento de vê-lo levantando a máscara. A revelação dessa segunda temporada não chegou a surpreender o público, mas foi bem acertada dentro do cenário coerente que já havia sido estabelecido. O roteiro da série é bom, mas certas horas busca o caminho mais fácil. Scream precisa ousar. E ousar muito mais do que a primeira temporada.

Concluindo, a segunda temporada de Scream teve tantos altos e baixos quanto a primeira, mas pisou na bola feio ao desrespeitar os próprios conceitos que já havia estabelecido. O gancho na cena final do episódio 12 me deixou empolgado para ver o que pode ser feito a partir do material construído até aqui, mas vejo esses dois episódios especiais de Halloween como a chance que a série precisa para consertar alguns erros e, assim, vir com tudo para a terceira temporada.

Scream precisa de um up, mas também espero que tome fôlego. A propósito, adorei saber que a terceira temporada terá apenas 6 episódios. Desde que entreguem qualidade, a quantidade é apenas um detalhe.

Texto escrito por Evandro Claudio

Crítica | Shot! O Mantra Psico-Espiritual Do Rock

Ao leitor, façamos um exercício. Imaginemos, juntos, um homem com cabelos bagunçados, óculos escuros, amante de poetas malditos – como os simbolistas franceses ou os beatniks americanos –, um gosto descomedido por entorpecentes, uma câmera fotográfica nas mãos e um nome que exale rock’n’roll, algo banal como Mick Rock. O arquétipo não seria perfeitamente cabível para um fotógrafo, digamos, de ensaios com músicos, capas de álbuns e shows? O homem com uma câmera, presente em muitas confraternizações do meio musical e registrando-as com um olhar apurado, existe e é tudo o que foi descrito, ou, “apenas”, “o homem que fotografou os anos 70”.

O objeto de retrato nesse documentário é Michael David Rock (sim, esse é seu conveniente nome real), que foi amigo – e fotógrafo – pessoal de astros como David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Debbie Harry e muitos outros músicos transgressores de 1970 e adiante. Mick, assim como muitos de seus amigos, teve um problemático envolvimento com drogas e esse recorte ganha atenção no longa. O espectador é logo apresentado a um jovem numa maca sendo levado às pressas para o hospital. A cama é colocada numa sala ampla, vazia e escura. Apenas uma luz acima, quase divina, ilumina o garoto de cabeleira desgrenhada ligado a tubos que o mantém vivo. O verdadeiro Mick Rock observa seu eu passado e confessa o momento em que atingiu o fundo do poço.

Em “Shot! O Mantra Psico-Espiritual Do Rock” (2016, EUA), dirigido e roteirizado pelo inexperiente – ao menos no cinema – britânico Barney Clay, o foco é, principalmente, na década de maior prestígio da carreira do fotógrafo que zomba de ser um estereótipo. Em entrevista à revista CULT, quando uma exposição sua foi trazida ao MIS (Museu da Imagem e Som de São Paulo) em 2014, Rock conta que pegou pela primeira vez numa câmera na época da universidade, em 1968, enquanto viajava de LSD com um amigo.

Nesse mesmo período conheceu Syd Barrett, um dos membros-fundadores do Pink Floyd, logo depois que havia deixado a banda. Syd precisava de alguém para fotografar a capa de seu vindouro álbum solo – lançado posteriormente em 1970 –, “The Madcap Laughs”. “E com um nome como Mick Rock, de algum jeito pareceu natural e que eu estaria predestinado a trabalhar principalmente com músicos! Não pude lutar contra isso!”, debocha o artista.

Para um documentário de alguém que clicou algumas das imagens mais icônicas de um período tão pautado nas aparências para artistas musicais como o Glam – cujo meio Mick diz que se identificava, diferente do punk –, não poderia faltar uma bela estética. Parte dela inclui uma trilha sonora com o melhor da década de 70, inserts em animação 3D para representar as viagens lisérgicas da cabeça do protagonista e muitas fotos do acervo pessoal de Mick.

A cinematografia de Max Goldman garante um visual escuro, elegante e misterioso. O rosto de Rock é filmado na contra luz, alimentando ainda mais as lendas que giram em torno dele que, conforme conta, era convidado para todo o tipo de orgia e festas em Nova Iorque durante os seventies. Ao mesmo tempo, ele não se poupa de confissões, nem foge de seus demônios. Com franqueza, conta do seu nocivo vício em cocaína e como não podia ser confiado em determinado ponto de sua carreira. Conforme o filme avança, o jovem Michael luta para sobreviver no leito hospitalar, enquanto o presente, paradoxalmente, lamenta e celebra suas imprudências passadas.

Shot!, que ainda não foi lançado internacionalmente, vem quase que com exclusividade para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo – esteve apenas em alguns outros festivais –, onde compete na seção de Novos Diretores. O documentário tem um grande cuidado com sua sofisticada estética, assim como em retratar Mick Rock com respeito e de forma enigmática. É, no final das contas, uma das melhores pedidas para os amantes de couro, cromo, lissergia e Glam, ou, apenas o bom e velho rock’n’roll.

Artigo | Dylan?

Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de Literatura de 2016. Confundiram-no com o Dylan Thomas? Foi uma indicação política? O prêmio já não é o mesmo? Vai saber. Não é assunto para coluna aqui no Bastidores. "Mas ele não escreveu nenhum livro”. Escreveu sim, e também publicou livros dos quadros que pintou. Mas ganhou, obviamente, por suas músicas.

Em suas músicas é o jovem arrogante repleto de sonhos [The Times They Are a Changin], o amigo invejoso [Like a Rolling Stone], o justo [Hurricane], o velho desiludido [Things Have Changed], o depressivo de meia idade [Love Sick], o bêbado feliz [Rainy Day Women #12 & 35], o ex namorado amargurado [Idiot Wind], o pai de família [If Not For You], o amante iludido [I Want You], o apaixonado agressivo [Beyond Here Lies Nothing], o viajante [Tangled Up in Blue], o culpado [Shelter From the Storm], o contador de histórias [Isis], o político [All Along the Watchtower], o esperançoso [Forever Young]. É judeu [Jokerman], ateu [Highway 61], cristão [Gotta Serve Somebody], religioso, perdido.

É compositor de folk, rock e blues. Conseguiu ser assim pois faz de sua personalidade inconstante uma belíssima moldura dourada – pendurando nesta diversos autorretratos. Assim como na capa do disco Self Portrait seus traços são confusos e irregulares até em seus olhos azuis.

O jovem caipira de Minnesota anunciou a mudança em The Times They Are a Changin’, e foi ele mesmo quem mudou, colocou flores no chapéu e maquiagem nos olhos; protestou contra o governo; e se encontrou protestando contra seus fãs e ele mesmo.

Colou os cacos de suas infelicidades e descortinou cenas em memórias e inconscientes: a porta que bate em Idiot Wind, o jornal estirado na mesa denunciando uma injustiça em Hurricane, os conselhos indesejados de amigos em Subterranean Homesick Blues, a luz se apagando em I’ll Be Your Baby Tonight, o término de relacionamento em Just Like a Woman, a depressão em Not Dark Yet, a benção em Forever Young. O vento, sua metáfora mais usada, pode ser o sopro da incerteza, dos novos tempos, do rancor, do ódio, da alegria, das boas novas; mas o que o desenha?

In the fury of the moment I can see the Master's hand

In every leaf that trembles, in every grain of sand [Every Grain of Sand].

Repleto de questionamentos e sem desacreditar em Deus, tornou-se um mosaico de facetas coloridas. Com estas facetas transformou seus autorretratos em espelhos que refletem as amarguras, amores e dúvidas de muita gente. É um artista completo, um maravilhoso alento para todos os infelizes que caíram em suas cantilenas. Felizes são estes. Robert Allen Zimmerman... o espelho mais bonito presente neste mundo!

PS: E não é que ele ignorou a organização do Prêmio?

Rose On A Hillside (Dylan).

Crítica | O Incrível Hulk (2008) - A segunda chance do Gigante Esmeralda

Sem dúvidas, quando falamos em adaptação de um herói para os cinemas, Hulk é uma figura problemática. No final dos anos 70, estreava nas televisão a famosa série protagonizada por Bill Bixbye e Lou Ferrigno, este cumprindo aquilo que os efeitos de CGI fazem hoje. Mesmo tendo uma produção escassa, certamente marcou toda uma geração oitentista. Em 2003, somos bombardeados pela primeira grande adaptação do gigante verde às telas grandes, dirigida por Ang Lee. Apesar do bom elenco, o roteiro, aparentemente complexo, passa muito longe do objetivo proposto.

Mas em 2008, mesmo ano que fomos presenteados com Homem de Ferro, a Marvel Studios nos apresenta uma nova roupagem do herói. Infelizmente, o resultado final é uma mínima diferença de qualidade entre as adaptações antecessoras.

Na Universidade de Culver, na Virgínia, General Ross convida Dr. Bruce Banner a participar de uma experiência secreta. Parte de um programa da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Super Soldado, o experimento, que transforma homens simples em seres super resistentes, é usado por Ross objetivando o combate à radiação gama. Quando o procedimento é executado, ocorre uma falha, transformando Banner no Hulk, que acaba destruindo todo o laboratório deixando pessoas feridas, incluindo sua namorada Betty. É um bom plot, aliás, mas tudo isso é apresentado em créditos iniciais de apenas 3 minutos, aproximadamente. Um punhado de cenas fragmentadas, enquadramentos fechados em rostos preocupados, páginas de jornais... tudo muito rápido e mau aproveitado.

Refugiado no Brasil, Bruce Banner procura uma cura à sua condição. A fim de ficar longe de vista das autoridades, vive de maneira pacífica, há 5 meses sem incidentes - sem transformações. Mesmo possuindo toda sua inteligência e formação, o especialista em radiação gama trabalha como um simples operário em uma fábrica de refrigerantes. Em seu laboratório caseiro, Banner tenta evoluir em sua procura. No entanto, falhando mais uma vez, é obrigado a enviar amostras de seu sangue ao Dr. Blue, um "colega" com quem conversa pela internet por meio de pseudônimos. O sangue de Banner, cuja essência está repleta do perigo da radiação, é o responsável para que a trama se inicie. Cortando-se durante o expediente, pequenas gotas de Bruce caem sobre as garrafas industrializadas, onde uma delas acaba perdendo-se indo para as mãos de um consumidor. Coberto de inocência ao tomar justamente o vasilhame contaminado pela radioatividade, um senhor de idade (interpretado por Stan Lee em um de seus melhores cameos) acaba morrendo. Logo, General Ross sabendo da atividade suspeita, envia agentes de segurança liderados pelo obstinado Emil Blonsky com o objetivo de capturar o cientista.

Já aqui o diretor Louis Leterrier apresenta seu maior problema ao decorrer do filme: o diretor não sabe aproveitar o momento, seja ele de ação ou drama. A cena de perseguição é até competente, apesar de uma edição cheia de cortes, buscando uma imersão ao expectador. Sendo falha, acaba causando desconforto ao trocar de câmeras de forma tão brusca, oscilando entre Ross no comando da operação e Banner correndo entre becos. Já após a sequência, o diretor cria uma expectativa na primeira aparição de Hulk. Com um cenário totalmente escuro, repleto de objetos no espaço, Leterrier esconde o Golias Esmeralda. Aqui, somos obrigados a assistir toda ação sobre uma perspectiva cega, devido ao estado caótico da cena. Após um bom tempo, eis que o rosto do personagem aparece em meio as sombras. Se por um lado ficamos tristes com a ausência do monstro verde, também ficamos enojados nas cenas que o personagem aparece por completo.

Aqui abro minha deixa para comentar os efeitos visuais do longa, dignos de um belo prêmio Framboesa de Ouro. A qualidade de CGI deste filme lembra muito alguns filmes de animação que são lançados direto para DVD. Me pergunto se o mesmo passou pela fase de pós-produção. Se o longa de Ang Lee apresentava um Hulk parecendo um objeto de brinquedo de borracha, Leterrier fica no mesmo nível apresentando uma animação não convincente e finalizada.

Vejo como um comentário repentino de que a luta do Harlem entre Abominável e Hulk, reproduzida no terceiro ato do filme, é a mais brutal do Universo Marvel. Eu, particularmente, não concordo em vangloriar isso como um ponto de qualidade (há cenas muito melhores, como exemplo várias de O Soldado Invernal), pois a cena todo é uma lástima. Os momentos finais é uma omelete de péssimo trabalho em equipe, envolvendo os quesitos mais técnicos. Não duvido que a decisão de filmá-los durante a noite foi tomada de última hora devido ao baixo orçamento de produção. Para completar, a fotografia também não colabora, apostando em tons totalmente escuros combinando com o visual noturno, obviamente tentando mascarar o péssimo trabalho de efeitos visuais. A direção superficial de Leterrier também não nos empolga.

Diferente do filme de Ang Lee, o qual apelava para uma trama mais psíquica, aqui o material é mais leve. O roteiro de Zak Penn dedica pouco tempo a reflexões sobre o drama que Banner vive, e quando o faz, é de uma maneira mal aprofundada. Por exemplo, a cena de Hulk e Betty na caverna poderia proporcionar um ótimo momento ao filme, deixando a donzela demonstrar sua habilidade de acalmar o monstro, demonstrar também que dentro daquela criatura havia um ser humano. Nada disso acontece. A falta de criatividade de Leterrier também é um empecilho, transformando a cena esquecível como tantas outras do filme.

Edward Norton cumpre seu papel como Banner decentemente. Infelizmente, seu talento é ignorado, já que em nenhum momento o filme presenteia-o com uma oportunidade de brilho. Liv Tyler não passa de belos olhos em tela, tendo uma performance esquecível. Tim Blake Nelson, como o biólogo celular Samuel Sterns, o Dr Blue, é o ator com o personagem mais inconveniente em tela. Uma performance totalmente caricata, exagerada, incômoda até aos personagens alheios. Ty Burrell não há muito o que dizer. Seu personagem, o psiquiatra Leonard Samson, apenas preenche espaço como namoradinho de fim de semana de Betty Ross.

William Hurt é o único que vale a pena ser lembrado deste elenco. Bem caracterizado, convence como General Ross possuindo uma ótima postura em cena. Não é à toa que o ator garantiu-se com o personagem, retomando-o em Capitão América: Guerra Civil. Já Tim Roth... O ator até tenta, podemos ver sua boa vontade frente as câmeras, porém o resultado de seu trabalho é vergonhoso. Blonsky não passa de mais um vilão esquecível; suas falas resumem-se a "Vou acabar com o Banner!", tornando sua presença insuportável e irritante. Enfim, um elenco desperdiçado devido a um roteiro e direção incompetentes.

O Incrível Hulk é mais um péssimo filme desse personagem querido por tantos fãs. É lamentável o descuido dos preguiçosos estúdios, com um vasto material fonte de qualidade para ser aproveitado. Mas uma pergunta fica nas nuvens: seria um problema do personagem em si? Afinal, ele funciona nas telonas em uma aventura solo? Particularmente, acredito que sim. Mas sem um carinho melhor dos produtores acho difícil sair uma aventura solo decente do Golias Esmeralda tão cedo. As questões de direitos autorais do personagem é um dos motivos dessa falta de capricho. Enfim, contentemos-nos com suas participações em outros filmes da Marvel - por sinal, muito divertidas.

Escrito por Kevin Castro

O Incrível Hulk (The Incredible Hulk, EUA - 2008)

Direção: Louis Leterrier

Roteiro: Zak Penn, baseado nos personagens da Marvel

Elenco: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Tim Blake Nelson, Ty Burrell, Lou Ferrigno

Gênero: Ação

Duração: 112 min

https://www.youtube.com/watch?v=xbqNb2PFKKA

Leia mais sobre Marvel Studios

Crítica | Pitanga

Seria fácil fazer um documentário sobre o ator Antonio Pitanga, mostrando apenas a sua história como ator. Mas o objetivo do documentário dirigido por Beto Brant (O Invasor) e pela atriz Camila Pitanga não se trata apenas em mostrar a trajetória do veterano profissional, mas também mostrar ao público a personalidade magnética e carismática de Pitanga.

Durante 90 minutos, vemos Pitanga conversando com vários amigos como Othon Bastos, Zé Celso, Maria Bethânia, Lázaro Ramos, Selma Egrei, Tônico Pereira, Ney Latorraca, Gilberto Gil, entre outros grandes nomes da cultura brasileira. Essas conversas ressaltam personalidade forte e bem humorada de Pitanga, além de mostrar a importância do ator em vários momentos: em ser um negro dando discursos politizados em filmes de Glauber Rocha; um homem de origem humilde e que venceu na vida; em ser uma figura muito querida e reconhecida; em ser um símbolo da luta contra o preconceito; um pai amoroso. Mostra como ele é uma pessoa querida, sem soar maniqueísta.

Enfim, o longa mostra que Pitanga é mais que um ator que foi símbolo do Cinema Novo e a maneira em que os diretores encontraram para representar isso é o que faz o longa ser muito gostoso de assistir. Realmente, Antonio conversa com os seus amigos de maneira bem descontraída, não parecendo uma entrevista típica de documentários. E é difícil não se ficar apaixonado pelo protagonista, pois Pitanga sempre mostra humildade, inteligência e muito bom humor. Mesmo o longa tendo uma decupagem bem simples de plano e contraplano, não se torna tedioso por conta da ótima presença do protagonista.

A dupla de direção que faz a sua estreia de documentários se sai muito bem. Mesmo Brant sendo um cineasta experiente, em “Pitanga” ele faz o seu longa mais leve e otimista, fazendo um documentário bem direto e com um ótimo ritmo. Além do cuidado estético, como já visto nos seus longas de ficção, pois mesmo com essa decupagem bem simples, os enquadramentos são bem pensados. A presença de Camila Pitanga na direção ajuda a humanizar Pitanga ainda mais, mesmo em alguns momentos percebemos que algumas cenas é a atriz fazendo uma homenagem ao pai e que pode atrapalhar um pouco o ritmo.

Outro problema do longa é que em certos momentos ele se alonga mais que o necessário, mas não chega a cansar, mas como já foi dito por conta do protagonista.

“Pitanga” se mostra um retrato muito bonito ao um nome que merece ser lembrado pelas novas gerações. Não só pela sua trajetória, mas vemos que Antonio Pitanga tem uma personalidade muito brasileira. E o documentário mostra e nos faz admirar essa personalidade apaixonante.

Crítica | Sala Verde

Merda é a primeira palavra dita. É também a situação em que os protagonistas de “SalaVerde” vão se encontrar logo logo, no decorrer da trama, mas segundo a lógica do diretor Jeremy Saulnier, primeiro precisam ter algum pecado para pagar. São quatro jovens que formam uma autêntica banda punk e viajam de carro pelos país de show em show. Começam o filme sem gasolina – e xingando “merda!” – e perdidos no meio do nada, até que vão, então, atrás de algum estabelecimento próximo para roubar combustível dos automóveis estacionados. Antes da história seguir, acontecem alguns minutos de ambientação punk como tiradas sarcásticas, drunk pranks, piadas escatológicas, cervejas bebidas em latas amassadas, cigarros, coturnos, couro, mosh etc. Autenticação punk garantida. Pecados também.

O quarteto toca para uma plateia composta por skinheads neo-nazistas e escolhem, como primeira canção, um cover de “Nazis Punks Fuck Off” dos Dead Kennedys. Os garotos são provocadores, faz parte da ideologia que pregam – e seguem –, eles tiram sarro e dão risada. Eles são punks. Buscam subversão. Gostam de adrenalina, caos, violência, gritaria, último volume, quebradeira, dão e levam facadas. Eles praticamente conquistam (ainda que não mereçam) a merda em que vão se meter. Taí o que torna “Sala Verde” tão especial. Eles são recompensados com a violência que, em breve, será inserida e o telespectador, por tabela, se sente recompensado também.

Voltando à trama, após o show, um dos membros do grupo, Pat (Anton Yelchin), entra numa porta errada e testemunha uma garota morta com uma faca cravada no crânio enquanto três pessoas (os prováveis assassinos) a cercam e encaram Pat. O garoto corre desesperadamente, tenta ligar para a polícia, mas o gerente da boate, Gabe, o pega no ato e interrompe. A banda, que testemunhou o homicídio, agora tem que ficar presa no tal “quarto verde” com um segurança enorme apontando uma arma para eles. Nessa hora percebem que, finalmente, estão na bosta.

O diretor e roteirista, Jeremy Saulnier, foi muitíssimo bem recebido pela crítica com “Ruína Azul” (Blue Ruin, 2013) e sabia que o momento de fazer um longa-metragem tão violento quanto “Green Room” teria que ser naquela hora. Há muito gore em “Quarto Verde”, a ação é incrível e as mortes brutais. Há tiro na cabeça, mata-leão, lâmina no pescoço e mordida de cachorro. Não são cenas para qualquer estômago, mas um fato peculiar elas é que não são gratuitas.

A seriedade de cada uma das mortes – não são poucas – no filme é respeitada pelos personagens. Ninguém na trama é um sanguinário frio e treinado. Alguns parecem já ter lidado com óbitos, mas nenhum dos tipos se sente plenamente confortável com tirar a vida de alguém ou mesmo com toda a situação. Cada um dos falecimentos gera algum tipo de consequência moral para o resto dos vivos e mós, como público, somos permitidos a sentir cada deles. Nem mesmo o perverso vilão e dono da boate, Darcy, vivido pelo irreconhecível Patrick Stewart, está livre de tensões. “Isso é um pesadelo”, comenta Amber (Imogen Poots) em algum momento. “Para todos nós”, responde Darcy. A desgraça é democrática.

As armas – brancas, de fogo ou improvisadas – também são respeitadas. São quase personagens. O brilhantismo do roteiro se certifica que cada uma cumpra seu papel e em seu determinado momento, mostrando uma grande variação de ferir ou matar alguém. Lembra um videogame difícil em algumas circunstâncias, pois os equipamentos são escassos – valiosos, portanto –, mudam de mãos em mãos e as munições acabam. O uso das pistolas e escopetas, portanto, não é exagerado. Pelo contrário, é respeitado.

A fotografia é linda e mantém uma paleta de cor verde escura que ambienta bem a história, além de harmonizar com o título. O elenco é outro ponto alto o que dá uma certa sensação melancólica, já que esse foi o penúltimo filme lançado antes da morte do promissor Anton Yelchin (o Checov de Star Trek) num trágico acidente em junho de 2016. Patrick Stewart, o nome de maior peso contou, em entrevista, que decidiu aceitar o papel pois ao terminar de ler o roteiro em sua casa, estava tão assustado que trancou toda a sua casa, ativou o sistema de segurança e se serviu de um copo de uísque.

“Sala Verde” é feroz, mas não exagerado nem explícito. Como dito antes, cada truculência é calculada e relevante para o desenvolvimento da trama. Não há excesso de personagens e todos as informações e arcos apresentados são bem amarrados. Por exemplo, no começo do filme, Pat é questionado se ficasse preso numa ilha deserta e pudesse ter a discografia de uma só banda para escutar eternamente, qual seria. Ele não responde e, ao longo do filme, é interrogado em outras ocasiões. Ao final, ensanguentado, cansado e corrompido, ele finalmente tem uma resposta. Mas não importa, ele viveu o maior terror de sua vida e, assim como o longa começa, também termina com merda.

Escrito por Rodrigo de Assis

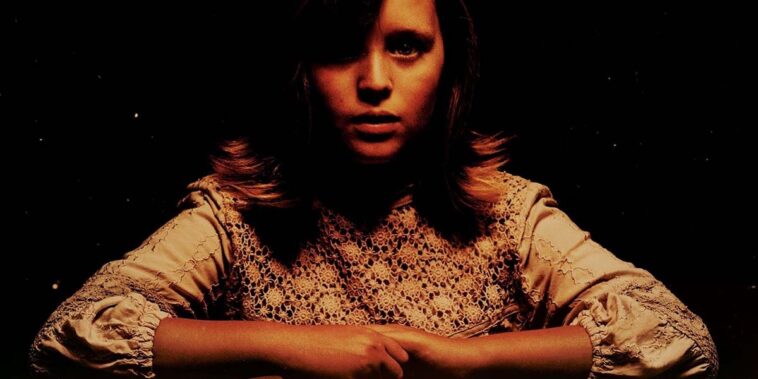

Crítica | Ouija: Origem do Mal

Ouija: Origem do Mal (Ouija: Origin of Evil), prequel do sucesso de 2014, Ouija: O Jogo dos Espíritos, é mais um dos vários exemplos que o mostra de como o cinema atual está em meio de uma crise criativa, pois não passa de uma repetição de fórmulas do gênero

A história se passa em 1967, em Los Angeles, Alice Reaser (Elizabeth Reaser) é uma viúva que dá golpes em clientes fingindo se comunicar com espíritos dos entes queridos que partiram. As suas filhas, a adolescente Lina (Annalise Basso) e a criança Doris (Lulu Wilson), acabam participando dos golpes. Um dia, Lina diz pra sua mãe para comprar um tabuleiro Ouija para melhorar a sua performance durante os golpes, mas quando Doris começa a usar o tabuleiro para tentar conversar com o falecido pai, um espírito maligno acaba possuindo o corpo da criança.

O filme não só reutiliza elementos de filmes recentes, como Invocação do Mal, mas de outros tantos filmes sobre espíritos e possessão, que se torna um longa repetitivo, clichê e previsível. Todos os clichês do gênero estão ali: a casa assustadora; relação familiar complicada; Doris é meiga e inocente e se torna o oposto quando possuída; tem o padre (Henry Thomas) que é o amigo da família e que vai tentar salvar o dia; entre outros já vistos em tantos filmes. Se não bastasse essa repetição de fórmula, o longa apresenta personagens unidimensionais e burros, relações mal desenvolvidas e uma lógica interna que não faz sentido. É só prestar atenção após o último susto do longa (achou mesmo que esse clichê não entraria na lista?), que mesmo sendo uma cena bem feita, dentro da própria lógica dada pelo filme não faz nenhum sentido. A questão não é apenas dele não ser um roteiro que não inova em nada, é uma fábrica de repetições do gênero.

Já a direção de Mike Flanagan tem ideias boas, mas que pecam na execução. A ideia de fazer esteticamente como um filme da década 70 é muito interessante e nisso o diretor e a equipe fazem bem. Todos os cuidados estão ali: o zoom na lente; câmera no tripé criando uma imagem estática; fotografia granulada; iluminação com sombras nos rostos dos atores; transições em fade de um plano para outro, nesse ponto a equipe acerta. Pena que a proposta vai para o espaço quando são inseridos os péssimos efeitos especiais que mostram os espíritos malignos. Além de serem efeitos risíveis, o visual dos espíritos é genérico ao extremo. Parecem os “Dementadores” de Harry Potter, só que com os olhos amarelos. O mesmo pode se dizer de Doris quando está possuída. Além de o efeito ser ruim, a menina faz as mesmas coisas que outras possuídas fizeram: voz demoníaca; anda nas paredes; olhos brancos; a boca se abre até a altura do umbigo, ou seja, mais do mesmo.

Além desse tropeço, Flanagan erra no que é o principal em filme de terror: causar medo. O diretor consegue em algumas cenas criar tensão, mas prefere apelar na maioria das vezes para o susto fácil. E para piorar, os sustos são extremamente previsíveis. Enquanto ele está construindo o suspense dá para notar aonde será e qual será o susto. Em um filme de terror, o diretor errar o principal tira boa parte da diversão do público. Em Ouija: Origem do Mal é fácil tomar susto, mas dificilmente alguém sairá realmente amedrontado.

O elenco acaba sofrendo com o roteiro e com a fraca direção de atores de Flanagan. O elenco mais velho está péssimo. Elizabeth Reaser não consegue convencer como mãe ou esposa e não tem nenhuma química com Henry Thomas ou com as filhas. Thomas até se esforça para que seu padre Tom tenha uma presença, mas é muito prejudicado pelo roteiro. As meninas são as que se destacam, o que não significa que fazem trabalhos excepcionais. Annalise Basso consegue criar camadas para Lina, não a deixando apenas como uma adolescente idiota. A atriz consegue mostrar o amadurecimento e as dificuldades das situações que estão sendo passadas por ela. Já a pequena Lulu Wilson tem presença e carisma, mas na maioria do tempo só fica mudando de expressão de bonitinha pra assustadora, sem nenhum tipo de crescimento dramático. É um dos casos em que não foi melhor por conta da direção e do roteiro.

Ouija: Origem do Mal acaba se tornando mais um filme de terror genérico. Não muda nada e tampouco adiciona algo ao gênero. É só um longa repetitivo e formulaico. Quem já viu pelo menos dois filmes de possessão vai saber o final do filme em pouco tempo. Quer ver algo assustador e com espíritos? Veja Invocação do Mal 2, que pelo menos é bem desenvolvido e é realmente assustador, mesmo tendo uma história semelhante.

Crítica | Easy - 1ª Temporada

A forma como consumimos entretenimento foi revolucionada pela Netflix de maneira absurda. Se não bastasse as séries originais, e receber todos os episódios das mesmas de uma vez só, se livrando de pesadelos que as séries televisivas proporcionavam, como o hiato, podemos vivenciar uma nova fase nessa revolução nas séries: as antologias. Depois do sucesso de Black Mirror, recém adquirida como série original Netflix e que sua segunda temporada chega nesse mês no dia 28 de outubro, temos Easy, de Joe Swanberg.

Easy é mais uma série original Netflix, feita em oito histórias de duração inferior a trinta minutos, que se dedica a expor o cotidiano do ser humano e seus relacionamentos, seus problemas sociais e suas vidas sexuais, com tom leve e descontraído, tratando tudo da forma mais natural possível, como deveria ser.

Swanberg em sua primeira autoria, faz isso de uma maneira que ainda não tínhamos visto, sendo bastante diverso e mantendo totalmente um tom de honestidade com o público, pois o tempo visto em tela lembra nossa vida, aproximando ainda mais o espectador da realidade retratada. Vale ressaltar que Swanberg dirigiu um episódio da série Love (2015), de Judd Apatow, uma série que chegou chutando a porta para falar sobre o amor, mas de uma forma mais imatura.

Mas indo direto ao ponto, em oito curtas histórias a série mostra uma variedade imensa:relacionamento lésbico, ménage à trois, traição, o sexo em diferentes fases da vida, e isso é ótimo, uma diversidade enorme de problemas que acontecem na vida, mas que pouco são retratados no audiovisual. Em Cinderela Vegana por exemplo, segundo episódio da série, conhecemos Chase, uma jovem que se apaixona por uma ativista vegana e decide mudar sua rotina, fazendo uma reeducação alimentar e adotando uma bicicleta. Me pergunto se anos atrás veríamos uma série com essa proposta e com este tipo de enredo.

A intenção dos criadores parece apresentar esses tais problemas que temos no cotidiano, e nunca resolvê-los, mas sim jogar verdades para que possamos refletir (como em Black Mirror). Porém aqui, não existe uma pretensão de chocar o público, para que fiquemos totalmente no limbo da depressão; o roteiro é divertido, existem falas improvisadas, os atores estão... como melhor posso dizer, vivendo. E o elenco composto por Orlando Bloom, Dave Franco, Michael Chernus, Hannibal Buress, Malin Akerman, Emily Ratajkowski só fortificam que Easy está muito mais interessada em passar um tom mais leve e descontraído ao invés de desdenhar do seu público.

Não saiba absolutamente nada além do necessário, e Easy, uma série que é fruto de uma época repleta de movimentos sociais que estão cada vez mais engajando as pessoas a mudarem de ponto de vista, poderá divertir se a procura for uma obra rápida, apimentada e honesta. Por depender do improviso de seus atores e até do próprio tom bobo, está longe de ser um Master of None,mas se já estiver dormindo ao assistir Luke Cage, talvez tenha achado a solução.

Texto escrito por Vitor Marra.