Crítica | Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças

Amor, sentimento feroz, indescritível que, ao mesmo tempo, pode ocasionar em felicidade e miséria, no mais sincero, real sentido de tais palavras, ao ser humano. Temática milenar, central da arte – afinal, a arte, independente a qual objetivo se finaliza, é amar. Portanto, como levaríamos nossas vidas, se pudéssemos apagar ligeiramente nossas dores provocadas por umas ardentes paixões mal resolvidas? Desvincular de nossas mentes, memórias ressonantes, antes de acalento, mas que agora se converteram em traumáticas cicatrizes? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças mergulha nessa questão, ao mesmo tempo que retrata uma relação amorosa como ela na realidade é: uma furiosa tempestade que, apesar de tudo, faz nos sentir completos.

Iniciamos a obra com uma narração em off, como páginas lidas de um diário, de Joel (Jim Carrey), explicitando suas emoções ao sair de casa e ir para o trabalho. No meio do caminho, todavia, subitamente um ataque de impulsividade o acomete, o que o leva, sem nenhuma razão aparente, a pegar um trem para Montauk. Durante essa viagem não programada ele conhece Clementine (Kate Winslet), uma mulher de personalidade e aparência únicas que, de imediato, já apresenta uma grande química com o protagonista. Desde esse trecho inicial já podemos sentir como se algo estivesse fora do lugar, há alguma coisa oculta a nós, espectadores e até, talvez, para os personagens em questão. Pouco depois descobrimos que, de fato, esse é o caso: ambos tiveram uma longa relação amorosa, mas, após uma briga, Clementine optou por apagar suas memórias de Joel. Desolado, ele decide fazer o mesmo. O filme, a partir daí, centra nesse processo, enquanto nos revela diferentes períodos do namoro dos dois.

Ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Original, o texto de Charlie Kaufman procura colocar em cheque a necessidade de sermos forçados a viver com memórias dolorosas, em paralelo, ele nos traz uma verdadeira tese sobre a realidade de um relacionamento – nem tudo são flores, brigas vão existir e muitas lágrimas serão derramadas. A primeira “fase” das lembranças de Joel nos trazem isso: uma relação exausta, na qual ambos mal conseguem dialogar sem se atacarem. Chega a ser angustiante ver como eles se portam diante um do outro, especialmente logo depós de termos visto seu primeiro encontro (ainda que não soubéssemos se o prólogo se passava antes ou depós de todo o incidente), um verdadeiro trunfo de uma montagem bem planejada.

Toda essa ideia construída à priori, contudo, vai sendo desconstruída, ao passo que enxergamos que o namoro não foi limitado somente a isso. O roteiro, então, nos acerta em cheio, ao passo que as memórias iniciais se traduzem como a linha de pensamento de alguém em dor, que só enxerga o lado negativo de algo. Isso, por sua vez, dialoga perfeitamente com a impulsividade de Clementine, consequência de sua sensibilidade e instabilidade emocional, ambas já apresentadas a esse ponto do filme, algo que Joel compartilha à sua própria maneira. Aqui o que já não era comum se torna verdadeiramente único – as tentativas do protagonista em abortar o processo de apagar as memórias criam uma tensão constante e crescente no espectador e cada tentativa malsucedida traz uma angústia maior. O roteiro genialmente aproveita esses trechos para construir a personalidade de Clementine, aprofundando em seus sentimentos, motivações, manias e gostos pessoais.

Enquanto tudo isso ocorre, os personagens fora da mente de Joel atuam não só como elementos para aprofundar a nossa angústia, como para mostrar o quanto todo esse procedimento é errado. Nós precisamos de nossas memórias para crescermos, por mais dolorosas que elas sejam, caso contrário seríamos apenas um amontoado de vazios sem o importante aprendizado da dor. Os personagens principais nos mostram isso com evidência, ao passo que, mesmo “esquecidos”, contam com algumas marcas do passado deixado para trás. Afinal, o sentimento que um nutre pelo outro não pode ser apagado, apenas enterrado.

Naturalmente, toda essa narrativa não atingiria sequer metade da sua eficácia não fossem as atuações de Carrey e Winslet, que, não só (como já foi dito antes) apresentam uma indiscutível química, como realmente se entregam para os papeis, de forma que neles só enxergamos seus personagens e, acima de tudo, pessoas que facilmente poderiam viver entre nós. Há uma sinceridade no olhar de ambos, ao passo que não podemos deixar de nos apaixonar pela relação deles, por mais que a tenhamos testemunhado apenas no momento da trágica desconstrução, que faz uso de efeitos especiais muitíssimos interessantes, exemplificando bem o que ocorre na mente do protagonista. Vemos, nos dois, pessoas que realmente conhecem um ao outro e o mero silêncio dos dois atores deixa isso mais que estampado na tela, fruto que também deve muito à direção de Michel Gondry, que sabe muito bem definir cada cena através de seus ângulos, sejam closes que evidenciam a emoção de cada indivíduo, sejam planos abertos que nos mostram como eles são únicos nesse mundo.

No fim, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças nos traz uma narrativa cíclica que muito bem representa as relações pelas quais passamos ao longo da vida. Somos deixados, porém, com a percepção de que Joel e Clementine verdadeiramente merecem um ao outro, afinal o que é o amor se não aceitar e valorizar as particularidades do outro, de forma que mesmo problemáticas para uns, se tornam qualidades ao olhar daquele pronto para recebê-las? Houvessem de fato esquecido de tudo jamais teríamos essa descoberta, nos mostrando que, de fato, precisamos de nossas memórias, por mais dolorosas que sejam, afinal, elas podem deixar de ser meramente lembranças.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (Eternal Sunshine of the Spotless Mind – EUA, 2004)

Direção: Michel Gondry

Roteiro: Charlie Kaufman

Elenco: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Elijah Wood, Thomas Jay Ryan, Mark Ruffalo, Jane Adams, David Cross, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson

Gênero: Drama

Duração: 108 min.

https://www.youtube.com/watch?v=rb9a00bXf-U

Crítica | Lawrence da Arábia - A Verdadeira Definição do Épico

Certos clássicos indiscutíveis e, também, tremendas obras-primas, por vezes, afastam o interesse do espectador devido a sua duração monstruosa. Grandes filmes, geralmente, trazem grandes histórias e até mesmo conseguem manter um bom ritmo para manter seu interesse por horas a fio. Com toda a certeza, um grande mestre em sustentar obras grandiosas é David Lean.

Entre um início de carreira intimista de longas relativamente curtos para trabalhar com histórias maiores, é um fato que Lean atingiu o épico em 1957 com A Ponte do Rio Kwai, um drama de guerra importantíssimo para a História do Cinema. Porém, mais importante ainda foi seu próximo projeto, o maior filme de sua vida e, possivelmente, sua obra-prima máxima: Lawrence da Arábia.

Glória, Honra e Ego

David Lean sabia que seria um tremendo desafio adaptar as conquistas improváveis de Thomas Edward Lawrence, um dos maiores militares do exército britânico durante as campanhas no Cairo contra os turcos na Primeira Guerra Mundial. Não só devido a grande polêmica que ronda sua figura, mas bem como na dificílima representação fiel dos fatos que ocorreram na Arábia entre 1916 e 1918.

A tarefa de roteirizar os feitos dessa figura histórica muito pertinente ficou a cargo de Robert Bolt e Michael Wilson. Baseando toda a narrativa a partir dos eventos descritos pelo próprio T.E. Lawrence em suas memórias e anotações, temos a criação de uma das histórias mais épicas já trazidas para a sétima arte, apesar de sua abordagem relativamente simples.

O mérito da simplicidade da história de Lawrence da Arábia recai no ponto de interesse que Lean e os roteiristas desejavam focar: na figura histórica e nada mais, deixando de lado qualquer importância sobre contexto histórico da Guerra tampouco da situação desconjuntada da Arábia que não era um Estado unificado, ainda mais sob rígido controle do Império Otomano.

Portanto, conhecemos o jovem Lawrence (Peter O’Toole) já estabelecido no Cairo, apesar de passar seus dias na cômoda reserva britânica na populosa cidade egípcia. Porém, devido ao seu comportamento bizarro e bastante insubordinado, acaba sendo escolhido para desempenhar uma missão impossível por conta de seus conhecimentos sobre as tribos beduínas locais: encontrar o príncipe Faisal e convencê-lo a unir seu módico exército para se aliar ao Reino Unido e lutar contra os turcos. Porém, para formar um exército de verdade, Lawrence se arrisca ao máximo conseguindo um feito sem precedentes: unir as tribos árabes para lutar somente por uma bandeira.

Tendo em vista essa informação, é bastante evidente que David Lean procura fazer de tudo para tornar suas imagens muito complementares ao texto para dar essa aura complexa a Lawrence que, até mesmo após a conclusão do filme, é um homem misterioso e muito provavelmente imerso na própria loucura. Lean propõe um ferrenho estudo de personagem através de ações e silêncio, nunca apostando em diálogos expositivos.

Logo nos primeiros minutos de obra, o diretor pode nos enganar ao mostrar Lawrence como um parvo insubordinado qualquer, um jovem de espírito rebelde, mas isso logo é desmontado quando descobrimos os ares intelectuais e o grande egocentrismo do tenente. Entretanto, essas características se tornam muito úteis quando ele interage com os beduínos, também revelando a mensagem anti-imperialista da primeira parte do filme, além de enaltecer a troca de cultura benéfica entre os povos.

Desse modo, compreendemos muito bem como Lawrence conseguiu unir diversas tribos de beduínos por conta de seu interesse, respeito com o próximo e sede de saber, além de ser livre de preconceitos. Mas existem diversas ironias para o primeiro ato do longa, destituindo o poder que Lawrence acreditava ter ao conquistar seu primeiro amigo que logo é assassinado por Sherif Ali (Omar Sharif) que, futuramente, acaba sendo um grande companheiro do protagonista.

Lean, dessa forma, avança a narrativa exibindo rapsódias das barbáries cometidas pelos beduínos viciados pela violência enquanto Lawrence tenta unificar todos para combater os inimigos. Nota-se, também, uma estrutura que é inspirada pela conquista no diálogo tão bem apresentada em Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. Ou seja, os aliados nunca são conquistados à força, mas através de promessas feitas pela língua ferina de Lawrence que busca controlar tudo e todos, em uma clara manifestação de desejo pelo controle pleno sobre homens e a natureza.

Isso é recorrente através de imagens enigmáticas de pequenos tornados observados no horizonte dos desertos e pelas más escolhas egoístas que Lawrence assume sempre escolhendo o caminho com maior perigo. O personagem deseja desbravar e se tornar mestre de seu próprio destino – o que torna o começo do filme bastante irônico. Aliás, esse ponto do “um homem faz o que ele quer” é o mais exposto em diálogos muito concentrados na primeira metade do longa.

Muitas vezes, Lawrence e Sherif se confrontam por conta de suas ideias sobre destino e determinação do próprio homem. Como Lawrence crê em sua invulnerabilidade por ter feito o impossível em acumular um grande exército, acaba motivado a resgatar um companheiro que acabou perdido no deserto por causa do cansaço e esgotamento físico. Sherif se opõe a tentativa heroica absurda que Lawrence pretende tomar, mas o protagonista escuta apenas a si mesmo e parte em busca do infeliz desconhecido.

Com absoluta certeza, temos o ápice criativo e emocional de Lean com Lawrence da Arábia de tal modo que essa pequena cena merece uma análise por si só.

O Surgimento do Herói

Nesse instante, Lean elabora sua arte na expressão máxima do visual que o Cinema se vale. Com o auxílio muito perspicaz da montagem, não revelando de antemão se Lawrence foi feliz em sua missão, o diretor restringe o ponto de vista do espectador em Daud, um garoto órfão que vira lacaio do protagonista. Com o restante do exército já se mobilizado, apenas o menino aguarda Lawrence em meio ao deserto de Nafud com poucas esperanças de ver seu amigo novamente.

É justamente aí que a magia acontece como podem ver no trecho abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=-tuNR-uD_mE

Lean primeiro observa o garoto desanimado e um tanto mortificado pelo calor olhando o horizonte. Nesse raro momento, o cineasta usa uma câmera subjetiva mostrando o que parece ser uma miragem de algum ser pequenino se aproximando no horizonte. Incrédulo, o garoto parte sem acreditar nos próprios olhos. Novamente alternando entre a objetividade da ação de vermos o órfão galopando em seu camelo para a subjetiva em um raríssimo travelling em profunidade, avançando para dentro do deserto em velocidade crescente, Lean então permite a explosão do magnífico tema musical de Maurice Jarre, até enfim revelar Lawrence conquistando seu próprio destino.

A catarse é tão poderosa que Lean encerra sua bela cena com um dos mais belos planos gerais que compõe ao longo do filme, observando tudo a distância em toda organicidade da ação e do encontro atrapalhado de Daud com o protagonista. Apenas com duas cores majoritárias e instrumentos simples, Lean arquiteta um dos momentos mais maravilhosos que o Cinema já nos proporcionou.

Obviamente, por se tratar de um momento tão poderoso, ele tem reverberações em sequências menores, mas igualmente fantásticas. A mais impactante tem a ver com o desfecho do personagem que Lawrence salva, jogando nosso protagonista no cargo de divindade controladora que ele tanto desejava. Esse momento também marca o início do declínio do herói, já embriagado pelo poder e com flertes psicóticos pela conquista e guerra.

A partir da troca de relações com Sherif, observamos a troca de costumes e ideias ser melhor aprofundada com o árabe se tornando mais diplomático enquanto Lawrence se torna mais violento e selvagem, como uma criatura esfomeada do deserto. A graça da fluidez da narrativa se encontra justamente nesses altos e baixos que eles experimentam a cada novo acontecimento importante. Logo, se temos uma ascensão para Lawrence, certamente temos o declínio.

O curioso é que os roteiristas não abordam o declínio daquele modo clichê e muito martelado por diversos outros filmes, mas sim através da realidade que Lawrence sempre menosprezou: a motivação dos integrantes tribais de seu exército. Tão logo uma promessa é paga, rapidamente Lawrence se encontra sozinho, mas ainda bastante iludido acreditando que todos retornarão para o seu comando e batalharão por seu nome.

O fato do homem se julgar extraordinário e então se deparar com uma situação que o diminui para o ordinário rende momentos sempre curiosos que flertam tanto com o psicológico perturbado do militar quanto com sua sexualidade. Nesse ponto, o protagonista simplesmente busca se reestruturar, mas acaba se tornando uma antítese de si próprio na segunda metade da obra.

A Derrocada

Enquanto a primeira parte do longa é praticamente sublime, a segunda é ligeiramente inferior por conta do grau mais estacionário do desenvolvimento narrativo de Lawrence, além de uma grande fragmentação via elipses que podem tornar tudo demasiadamente apressado. Entretanto, é importante salientar que isso não interfere negativamente na experiência, afinal Lean consegue explorar um pouco mais o lado sombrio da mente de Lawrence, demarcando sua completa transformação.

Rapidamente o personagem entra em contradição e, para não perder seu sentimento de grandiloquência, acaba fazendo o impossível para unir seus aliados novamente recorrendo a lealdades superficiais que tornam sua liderança totalmente falsa, apesar do exército britânico ainda admirar seus feitos. Logo, Lean constrói duas sequências muito impactantes mostrando Lawrence como um de paixões selvagens, o colocando como um falso profeta, um militar inescrupuloso e, pior, um criminoso de guerra responsável por um dos massacres mais viscerais do confronto.

O último ato sintetiza o que torna Lawrence apenas um humano normal, um herói falho e muito questionável e, pior de tudo, apenas um inglês, um elemento exógeno que nunca seria capaz de liderar o povo árabe. Justamente por isso que o final do longa é tão poderoso ao contrastar a miséria silenciosa de um homem com a felicidade de outro, completamente ignorante a dor alheia.

Essa questão sobre ser ou não ser um britânico, praticamente é sustentada por Lean e pela atuação de O’Toole. Basta reparar como o personagem se comporta ao vestir as vestes militares de seu país, andando de modo incômodo e se portando de modo infantil. Porém, quando recebe as túnicas brancas icônicas, Lean nos apresenta a um momento íntimo do herói ao se afastar de seu exército para dançar sozinho, se sentido totalmente confortável com as vestes, acreditando ser um verdadeiro árabe.

A partir desses pequeninos detalhes, da composição exemplar de O’Toole em sua atuação e da sensibilidade visual de David Lean que temos a criação de um personagem tão imprevisível e misterioso, mas perfeitamente compreensível ao espectador desvendar boa parte dos desejos, conquistar e falhas desta figura tão bem construída.

Conceito das Circunstâncias

David Lean foi extremamente radical em sua proposta para retratar a história de T.E. Lawrence: ou ele filmava nas locações onde ocorreram os eventos, ou nada disso seria realizado. Com um orçamento relativamente apertado, o enorme desafio de filmar no deserto e o pesadelo logístico envolvendo quatorze meses de fotografia principal em locações instáveis ou totalmente imprevisíveis, a produção de Lawrence da Arábia tornou-se tão histórica quanto o filme.

Devido a essas dificuldades logísticas e também do peso absurdo dos equipamentos, logo Lean se viu limitado ao sacrifício de gravar nas locações que desejava, afinal ele não tinha controle sobre a luz, tempo, clima, etc. Nas primeiras dificuldades enfrentadas, portanto, Lean decidiu se ater a uma proposta estética bastante radical que, felizmente, dá bastante certo e pode ser bem imperceptível para alguns espectadores.

Basicamente, Lean sempre mantem a ação em um único eixo, exatamente como veríamos em um palco de teatro. Os personagens se movem horizontalmente e conversam entre si quase que somente de perfil para a câmera – o cineasta praticamente sustenta os diálogos com planos únicos. Obviamente que um diretor do gabarito do britânico se esforça para trazer composições majestosas muito bem construídas valorizando a direção de arte quando preciso, mas totalmente atenta as paisagens magníficas capturadas em planos abertos estonteantes, além de composições que visivelmente valorizam a profundidade de campo com figurantes passeando a todo momento.

Assim, vemos a imensidão do poder da natureza e toda a pequeneza dos homens que ousam desbravar o deserto. Algo bem clássico da linguagem do western que Lean traz para seu filme. Isso também colabora visualmente para diminuir a figura egocêntrica e narcisista de Lawrence que sempre acaba perdendo seus duelos contra a natureza. Desse modo, o espaço da ação é sempre definido em travellings elegantes ou lentas panorâmicas que vão sempre da esquerda para a direita – isso, segundo Lean, visava trazer mais impacto de progresso para a jornada de Lawrence.

Raras são as vezes que o cineasta movimenta sua câmera em profundidade, ou seja, adentrando a ação e se livrando da estrutura bidimensional que comanda a estética da obra. Tanto que quando Lean se aventura a movimentar a câmera desse modo, acaba criando justamente a cena que mencionei anteriormente no texto. É fenomenal. Porém, é justamente por Lean se manter tão fiel a estética ornamentada que isso não se torna um incômodo, afinal ele também cria uma decupagem bastante rica que explora a hierarquia dos planos tanto como a altura da câmera.

É visualmente rico e majestoso. O mérito, obviamente, também está na cinematografia exemplar de Freddie Young que fez uso de objetivas com distâncias focais homéricas para conseguir o efeito quase impossível de replicar a ilusão óptica de uma miragem. Além disso, há um controle magistral de iluminação artificial misturada com a intensidade castigadora de luz solar no deserto, sempre conseguindo o feito absurdo de expor corretamente o brilho da areia em contraste com o vibrante azul do céu. Não há palavras para descrever, é simplesmente divino.

Divino de tal modo que Lean trouxe uma das transições visuais mais apaixonadas do Cinema: um fósforo se apagando para cortar subitamente na aurora de um sol gigantesco.

Conquistador de Tudo e Nada

É preciso ver para crer no caso de Lawrence da Arábia. Não é à toa que se trata de um dos maiores épicos que a Sétima Arte já proporcionou, além de ser a obra-prima máxima de um cineasta monumental. Superada a barreira da duração, é possível ficar imerso nessa enorme conquista do Cinema saboreando arte cinematográfica da mais alta qualidade.

Filmes tão realistas e elegantes como esse simplesmente não existem mais. Tudo respira, é orgânico e visualmente majestoso nessa obra, incluindo suas memoráveis cenas de batalha também feitas em total aposta no realismo concentrando um exército de homens, cavalos e camelos. Depois de todo o esforço de Lean, da trilha musical hipnotizante e toda a força deste clássico histórico, o leitor não tiver o interesse despertado, simplesmente quem perde é o mesmo.

A história do conquistador de tudo e nada é a superação completa de todos os sentidos do cinema naquela época e até mesmo hoje.

Lawrence da Arábia (Lawrence of Arabia, Reino Unido – 1962)

Direção: David Lean

Roteiro: Robert Bolt, Michael Wilson, T.E. Lawrence

Elenco: Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, Claude Rains, Arthur Kennerdy

Gênero: Biografia, Drama, Guerra, Aventura

Duração: 227 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=zSfE5TiyPd8

Crítica | Santa Clarita Diet: 2ª Temporada - O Apreço pela Comédia

Santa Clarita Diet chegou ao leque de conteúdos originais Netflix em meados de fevereiro do ano passado sem qualquer campanha massiva de marketing e trazendo um tema consideravelmente clichê sobre o qual tratar: os mortos-vivos. Entretanto, levando em conta que a série cômica teria como protagonistas os adoráveis e carismáticos Drew Barrymore e Timothy Olyphant como o casal Sheila e Joel Hammond, não poderíamos esperar nada além de uma perspectiva às avessas e que poderia funcionar bastante. Mas ao respaldar-se essencialmente nos excessos do gore e criar uma atmosfera presunçosa em certos aspectos, a primeira temporada falhou em sua premissa e nos apresentou um conteúdo diferente do que prometera.

Felizmente, as coisas mudaram de forma drástica quando o surpreendente sucesso por parte do público permitiu que o show fosse renovado para sua segunda temporada - e o showrunner Victor Fresco aproveitou essa margem para reformular toda a estética apresentada e mergulhar de forma divertida e natural no sub-gênero da comédia pastelão, arquitetando um cosmos único e que definitivamente permitiu uma repaginada completa na controversa comunidade de Santa Clarita. O resultado não poderia ter sido melhor: além de uma história mais consistente e perscrutada com sacadas geniais dentro do âmbito da tragicomédia, Fresco e o time criativo por trás da série conseguiram superar as próprias expectativas e nos deliciar com algo que vai muito além de sangue e matança descontrolados.

Iniciando de onde paramos no último season finale, Sheila permanece acorrentada no porão para que não tenha nenhum surto canibal e não mate mais ninguém até que o antídoto - que na verdade irá refrear os sintomas de seu estado morto-vivo - esteja pronto. E para que isso finalmente tenha um fim, a família Hammond precisa desesperadamente encontrar a bile de um sérvio para completar essa “cura”, mas as coisas se tornam cada vez mais complicadas: Joel, após ter uma crise de nervos e destruir a casa do Diretor Novak (Thomas Lennon), é levado a um hospital psiquiátrico, no qual será mantido por pelo menos 72 horas até estar “apto a retornar à sociedade sem representar qualquer perigo”. A filha do casal, Abby (interpretada pela aplaudível Liv Hewson), também está em seu próprio arco, buscando um protagonismo que lhe foi renegado na iteração anterior e tornando-se uma das figuras mais fortes da série.

Dentro de um escopo de quase trinta minutos, é complicado aprofundar-se em determinada trama ou subtrama por muito tempo sem cair na monotonia. Entretanto, diferente de uma sitcom, a série não possuía seus episódios fechados em si e busca referências em outras comédias de estrutura similar, como Silicon Valley e Unbreakable Kimmy Schmidt, expandindo cada uma das vertentes narrativas para pontos inimagináveis e que funcionam por estarem desprovidos da excessiva pretensão. Eventualmente, essas ramificações acabam de modo satisfatório e ao mesmo tempo abrem portas para a entrada de outros personagens e mais respaldo a seus protagonistas - o que funciona em quase sua completude.

Fresco parece ter compreendido o potencial de sua criação e resolve abraçar intrinsecamente as quebras de expectativas. Ao contrário do que havia tentado realizar no ano passado, ele não ousa demais e prefere manter-se em uma zona de segurança que, ainda que busque alguns clichês - como a regra da negação tripla para que a jocosidade se endosse -, eles funcionam plenamente. Os beats e as viradas, por mais que em determinado ponto se tornem premeditáveis, são fluidos e não forçam o entendimento do espectador em nenhum ponto - o que também prepara o território para o abandono do gore, cuja estética movia todo o plot dos Hammond na temporada anterior e que, agora é utilizado em uma dosagem bem mais interessante e suportável.

Como já mencionado, o showrunner e até mesmo os roteiristas buscam referências histórias para criar seus personagens - estendendo a mão para os ideais da commedia dell’arte e relendo-os em uma amálgama mais complexo e menos arbitrária. Logo, não espere encontrar estereótipos ficcionais, mas personagens tão palpáveis quanto nós e que apenas embarcaram em uma jornada sobrenatural, encarando-a como um mero obstáculo dentro de seus cotidianos. É justamente aí que o riso e o ridículo encontram uma linha conjunta e convergem em algo mágico - pessoalmente, me peguei rindo em diversos momentos por essa abordagem impossível e inegavelmente metafórica para os problemas que enfrentamos no dia a dia.

A insurgência dos coadjuvantes também é bem pensada e não jogada como vimos anteriormente. Aqui, temos um tempo suficiente de cena para explorar relações românticas e que adicionam uma agradável camada ao arco compartilhado entre Abby e o jovem nerd Eric Bemis (Skyler Gisondo), que tornou-se um agregado da família por ajudá-la a buscar perspectiva nova à situação de Sheila. Os dois trazem uma incrível química para a cena e também são agraciados com momentos que oscilam entre o drama e a comédia e que funcionam para dar uma continuidade necessária a dois blocos distintos e paralelos.

Estamos falando aqui de uma história que tem como pano de fundo mortos-vivos: logo, explorar a mitologia acerca dessas criaturas tão horrendas e que também sofreram uma relativa humanização dentro da série, era uma jogada mais que óbvia. Mantendo-se fiel ao estranho e bizarro livro que a família encontrou e que trazia informações relevantes sobre essas características sobre-humanas, a trama também evoca outros zumbis que não foram “criador” pela protagonista, mas que compartilham uma gêneses relacionada a ingestão de perigosos moluscos que também vieram da Sérvia e que são muito mais resistentes de outros da espécie. É claro que, jogando as informações em um texto como esse, parece um tanto quanto risível tal saída, mas a série deixou de se levar a sério para brincar com essas impossibilidades e nos levar a crer em algo palpável o suficiente para prosseguir a história.

Sem dúvida alguma, um dos principais ápices permite o retorno da brevíssima aparição de Nathan Fillion como Gary West, o qual fora assassinado por Sheila no episódio piloto. Entretanto, apenas a sua cabeça reaparece e entra como importante arquétipo para compreendermos o lado humano do estado “não-vivo” de certos personagens e permite a arquitetura de um gancho ainda mais cômico. Tal investida puxa consigo uma exploração maior do gradativo relacionamento entre a Xerife Anne Garcia (Natalie Moraes) e a insana femme fatale Lisa Palmer (Mary Elizabeth Ellis), mãe de Eric, cuja química também é aplaudível.

Eventualmente, Fresco cede a alguns erros do passado ao colocar em várias sequências justapostas a explicitação da superforça e da excessiva e incontrolável fome de Sheila. Apesar da quantidade de corpos desmembrados, sangue jorrando para todos os lados e alguns momentos de pura ânsia, ele sempre consegue recobrar o fio da meada ao mostrar que a situação da nossa anti-heroína na verdade pode estar piorando, mesmo após tendo injetado a suposta cura. Isso aumenta quando chegamos ao miolo da temporada, e felizmente cai em uma propriocepção e consegue driblar futuros equívocos.

A segunda temporada de Santa Clarita Diet é tão surpreendente quanto a primeira, com o diferencial de que não precisa de um respaldo supersaturado para buscar o sucesso inalcançável. Ao deixar de se levar tão a sério e abraçar as suas raízes cômicas, a série tornou-se muito mais atraente aos céticos olhos do público e da crítica e representou um respiro de originalidade para o conteúdo de uma plataforma marcada por seus altos e baixos.

Santa Clarita Diet - 2ª Temporada (Idem, EUA - 2018)

Showrunner: Victor Fresco

Direção: Ken Kwapis, Marc Buckland, Adam Arkin, Steve Pink, Jaffar Mahmood, Jamie Babbit

Roteiro: Aaron Brownstein, Simon Ganz

Elenco: Drew Barrymore, Timothy Olyphany, Liv Hewson, Skylar Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Richard T. Jones, Joy Osmanski, Ramona Young

Episódios: 10

Duração: aprox. 30 min. cada episódio

https://www.youtube.com/watch?v=J4zP2I0PkUE

Review | A Way Out - A revolução da experiência co-op

Jogos cooperativos marcaram o meu primeiro contato com os videogames através dos inúmeros clássicos de corrida, tiro e puzzle oferecidos pelo PlayStation e Nintendo 64. Conformes os jogos evoluíram e se tornaram mais complexos em diversas jornadas lineares próximas de narrativas cinematográficas, a pureza dos games cooperativos simplesmente acabou esquecida até mesmo pelos gêneros que mais se consagraram pela enorme diversão que era reunir os amigos e jogar até cansar.

Em caminhos duvidosos que a indústria bilionária dos games caminha, abandonando a complexidade narrativa, a jogatina single player e até mesmo a linearidade que permite certas maravilhas, existir um game como A Way Out é algo quase surreal. O game de Josef Fares, mesmo criador do ótimo Brothers: A Tale of Two Sons, funciona como um pequeno milagre cuja proposta radical é realmente sua melhor qualidade: a obrigatoriedade da jogatina cooperativa.

O Retorno à Vanguarda

Josef Fares provou em sua estreia no campo dos games que era um diretor e roteirista muito apegado a narrativa e ao conceito de seu game. Brothers, em essência, é um jogo para ser jogado com um amigo, apesar de ser perfeitamente possível concluir a sua história jogando sozinho. Rapidamente, pelo teor emocional denso do game e da ideia de jogatina tão peculiar, Fares chamou a atenção da indústria até leva-lo a realizar A Way Out em parceria com a EA.

Apesar da péssima imagem que a gigante dos games conquistou em 2017 através de diversos desastres comerciais e práticas pouco aprovadas pela comunidade, é inegável que esse game possa recuperar um pouco do brilho antigo encantador da publisher por ter apostado na ideia excêntrica de Fares: um game inteiramente cooperativo no qual podemos fugir de uma prisão e buscar a vingança contra quem armou a nossa “estadia” em um lugar tão inóspito.

Pode não parecer, mas Josef Fares traz uma das melhores narrativas da geração. Dois jogadores controlam o esquentadinho Leo e o engenhoso Vincent. Ambos presos em uma penitenciária rígida, acabam descobrindo que o responsável pelos seus encarceramentos é o mesmo indivíduo detestável: Harvey. Obstinados por um desejo de vingança, os dois arquitetam um plano muito improvável para escapar da prisão.

A premissa, obviamente, flerta com um dos subgêneros de ação mais atraentes e também mais difíceis de trabalhar para ser convincente. Apesar de Fares, anteriormente um cineasta, utilizar algumas conveniências narrativas, o diretor acerta em cheio ao introduzir a dinâmica de pequenas missões para que os jogadores colaborem entre si para surrupiarem itens necessários para superar diversos obstáculos dispostos no caminho até a liberdade.

Essas situações rendem segmentos “stealth”, além de oferecerem dinâmicas de interatividade com outros presos e objetos entre os diversos cenários típicos de uma penitenciária americana: pátio, refeitório, corredores de celas, lavanderia, marcenaria, entre outros. Nesses momentos, os jogadores experimentarão conversas cômicas e dramáticas com outros presos. Aliás, Fares é sábio em nunca repetir segmentos que os jogadores já experimentaram, mesmo quando há uma necessidade narrativa para tal, evitando repetição ou filler injustificado.

As elipses são marcadas por elegantes transições cinematográficas que marcam presença no game inteiro. Aliás, devido a natureza própria da linguagem de A Way Out, é essencialmente genial como Fares lida com o foco narrativo entre Leo e Vincent por meio do spli-screen, a tela dividida. Em certos momentos, algum personagem receberá uma tela maior para enfatizar a carga dramática de alguma cena.

Por ser um diretor de cinema antes de diretor de games, Fares também traz uma linguagem visual bastante rica para as muitas cutscenes presentes para desenvolver os personagens que são sim muito carismáticos. Não somente pela dublagem excepcional, mas por conta do texto trazer à tona as imperfeições de cada um em um ritmo muito agradável e dinâmico. É muito difícil não se afeiçoar pelos contrastes desses dois gerando um apego genuíno em uma das melhores relações personagem-jogador que já tiver o prazer de experimentar.

Embora Fares apresente uma narrativa que não traga muitas surpresas, ele se vale do benefício da exploração rasa dos games sobre as fugas de prisão. Por nos habituar a rotina e a amizade crescente entre os protagonistas, rapidamente a história engaja por estarmos fazendo parte dela e a fazendo acontecer ativamente. Isso é muito diferente da experiência passiva de assistir a clássicos como Fuga de Alcatraz, Um Sonho de Liberdade, Fugindo do Inferno ou Prison Break, pois o personagem é literalmente uma extensão do jogador.

O mais interessante é que a narrativa mantém o interesse do jogador mesmo depois da ótima sequência de fuga. Fares conduz o game exatamente como um filme, trazendo set pieces explosivas que flertam com diversos clássicos filmes de ação dos anos 1990 como O Fugitivo e outras diversas obras de Brian De Palma como Scarface e o intenso uso da linguagem visual característica do cineasta através da tela dividida.

Mesmo que, até o clímax do game, tenhamos alguns trechos mais insossos, rapidamente o diretor consegue surpreender ao apresentar desfechos explosivos para esses capítulos com perseguições grandiosas que oferecem muita adrenalina ao jogador. O segmento favorito, sem sombra de dúvidas, envolve uma visita a um hospital na qual Fares homenageia diretamente o famoso plano-sequência de Oldboy ao mudar o posicionamento tradicional da câmera.

Com tantos pontos altos e divertidos, o jogador é totalmente pego de surpresa pela reviravolta final muito cruel e complicada por subverter o sentimento cooperativo de até então. Oferecendo dois finais complicados, mas de beleza pesarosa que tem enorme potencial de emocionar o jogador de modo muito honesto. É algo realmente magistral que consegue tornar os pequenos defeitos e fraquezas praticamente irrelevantes da história do game.

Horizontes de Belezas e Tempestades

Para acompanhar a experiência de uma narrativa divertida e marcante, é uma obrigação que o jogo funcione em termos técnicos, além de trazer uma jogabilidade intuitiva. Felizmente, há muito capricho no trabalho do diretor para fazer a experiência do game em algo realmente entusiasmante e significativo.

A constante colaboração entre os jogadores marca o ponto principal da jogabilidade. Em pontos mundanos e óbvios para os mais inteligentes ou emocionais, o esquema simplesmente funciona. Com a adição de inimigos na metade do game, também há um trabalho bem inteligente de coordenação e sincronia que força algumas estratégias óbvias de emboscadas para que os jogadores realizem para superar desafios. São coisas simples, mas muito funcionais dentro da dinâmica oferecida pelos puzzles e outras interações.

Apesar de termos uma proposta de jogabilidade bem legal que eleva o sentido do co-op, existem alguns problemas irritantes em A Way Out. Falta um pouco de polimento nas animações dos personagens, incluindo dos protagonistas, além de diversos pequenos bugs que afetam a jogabilidade negativamente. Também há um problema com a câmera que, às vezes, pode se tornar um problema para manejar. Por vezes o jogador terá que lidar com uma pequena falta de capricho na finalização de certas cenas que evidenciam erros de continuidade óbvios. Por exemplo, em determinada situação, Leo abandona sua arma em uma mesa para logo depois o vermos manejando a mesma.

A inteligência artificial dos inimigos e policiais também deixa a desejar. Isso se torna muito evidente durante o último ato do game no qual ele se torna um verdadeiro shooter de terceira pessoa aos moldes de Army of Two, mas com uma jogabilidade muito rudimentar que lembram as piores experiências de tiroteio de Uncharted – isso no primeiro jogo da franquia. É óbvio que o tiroteio não é algo enfatizado durante a jornada de um game de aventura/ação, mas ela se faz muito presente durante as horas finais do jogo que se tornam menos interessantes pelo péssima resposta dos controles e da dinâmica desagradável dos armamentos.

Mas isso ocorre apenar no terceiro ato do jogo. De resto, temos uma experiência, em grande maioria, muito divertida e funcional. O que colabora bastante é o cuidado visual empregado pelos realizadores. Embora haja uma demora para carregar texturas e quedas superficiais de frame rate, os cenários sempre são criados de modo charmoso e bastante adequado para a atmosfera setentista retratada nas decorações e mobília.

O cuidado não é feito para passar despercebido, já que temos diversos mini games espalhados pelos cenários desde jogos de botão, quedas de braço ou até mesmo uma boba disputa para ver quem consegue se equilibrar em cadeiras de rodas por mais segundos. São joguinhos que fortalecem ainda mais a relação entre os personagens que conseguem aproveitar os pequenos prazeres da liberdade enquanto passam por perseguições infernais.

Também é igualmente esperta a decisão dos jogadores constantemente terem que votar por abordagens diferentes entre segmentos decisivos do jogo. Com diferenças drásticas no desenvolvimento das fases, o fator replay se torna praticamente obrigatório para experimentar as outras possibilidades que o game oferece.

Vidas Marcadas pela Violência

Possivelmente uma das maiores boas surpresas do ano, A Way Out é um game que definitivamente merece ser jogado. Seu custo é acessível já que dois amigos podem jogá-lo sem a necessidade da compra de uma segunda cópia, o que torna a proposta comercial da EA muito perspicaz. Porém, não é somente pelo custo mais modesto que o novo game de Josef Fares merece sua atenção.

Como explorei constantemente na análise, a experiência da jogatina co-op foi revolucionada. Não há como jogar esse jogo sozinho, pois isso simplesmente mataria a experiência. A única saída para aproveitar A Way Out é jogando com um amigo em uma tarde bastante agradável. As recompensas que o game oferece afeta em diversos níveis. Ou seja, é um verdadeiro pacote completo como há um tempinho não víamos.

Temos muita diversão, sequências repletas de adrenalina, outras bastante emotivas e ternas até um ápice emocional muito inesperado por um dos finais mais surpreendentes para o que era construído até então. Uma revolução de jogatina nunca foi tão nostálgica e despretensiosa.

Pontos positivos: ótima narrativa, grande influência cinematográfica, puzzles criativos, jogabilidade fascinante, gráficos agradáveis, duração satisfatória, personagens interessantes, conclusões arrebatadoras, política de compra justa

Pontos negativos: bugs gráficos, ocasionais problemas de performance nas versões padrões dos consoles, antagonista mal aproveitado

Agradecemos a EA pela cópia gentilmente cedida para a realização dessa análise

A Way Out (2018)

Desenvolvedora: Hazelight Studios

Distribuidora: EA

Gênero: Ação em Terceira Pessoa, Shooter em Terceira Pessoa

Plataformas: Xbox One, PS4, PC

https://www.youtube.com/watch?v=VWvRa4D98Zg

Crítica | Marcas da Violência - Um Visceral Estudo de Personagens

David Cronenberg há muito demonstrou sua capacidade de chocar, incomodar o espectador através de sua construção imagética. Suas narrativas evocam a curiosidade da audiência, ao mesmo tempo que geram receio acerca do que veremos a seguir, de tal forma que mergulhamos cautelosamente em seus filmes, em geral, sabendo que não veremos uma simples fonte de entretenimento. Baseado na graphic novel de 1997 de John Wagner e Vince Locke, publicada pela Paradox Press e, depois, pela Vertigo Comics, Marcas da Violência, não é exceção, nos mostrando um retrato insólito de vidas despedaçadas, revelando a dificuldade de deixar o passado violento para trás.

A trama nos apresenta Tom Stall (Viggo Mortensen), pai de família que vive em uma pequena cidade no interior. Após impedir um assalto em sua lanchonete, matando os dois criminosos responsáveis no processo, ele é reconhecido como herói na cidadezinha, tanto pelos outros cidadãos quanto pela mídia. Isso, contudo, acaba atraindo um grupo de mafiosos, liderados por Carl Fogarty (Ed Harris), que insistem que Stall, na realidade, é Joey Cusack e que estivera envolvido com essas pessoas há anos. De uma hora para a outra a vida de Tom e sua família é colocada em xeque, enquanto seu passado volta para assombrá-lo.

Iniciado com uma sequência de assalto, o roteiro de Josh Olson já nos deixa preparados para o que está por vir, revelando, desde cedo, que não iremos ver um simples retrato da vida comum. O texto, no entanto, não segue pelo óbvio e elabora constantes contrastes entre Tom e Joey, as duas personas do protagonista – uma é um homem pacífico, já a outra é uma pessoa extremamente violenta, capaz de matar qualquer um em seu caminho. Essa contraposição se estende para a sua vida em família antes e depois do incidente na lanchonete, aspecto bem pontuado pelas duas cenas de sexo do filme – uma apaixonada e a outra mais violenta, refletindo perfeitamente a metamorfose do personagem central.

Visivelmente a trama segue por caminhos bastante previsíveis, não criando reviravoltas efetivamente inesperadas. Marcas da Violência, porém, não é um filme sobre sua história e sim sobre seus personagens, que recebem toda a devida atenção, a tal ponto que sentimos, de fato, como se fossem pessoas reais. Mortensen, recém saído da trilogia O Senhor dos Anéis, não cansa de surpreender, nos entregando um retrato crível de um homem que tenta deixar o passado de lado. Sua linguagem corporal, muitas vezes hesitante, revela o cuidado que ele tem ao agir – tudo é natural ao extremo, o que permite que, imediatamente, nos identifiquemos com o protagonista, entendendo suas motivações e receios.

Cronenberg, claro, não deixa barato para nós, espectadores, criando sequências verdadeiramente angustiantes, que não escondem a violência que dá título à obra. Tudo é visceral ao máximo, tanto as cenas de sexo, quanto as de assassinato, algumas das quais assumem uma brutalidade raramente vista em filmes mainstream. O diretor não permite que simplesmente encostemos na cadeira e aproveitemos tal narrativa, ele problematiza toda a violência e tece críticas pungentes à maneira como ela é banalizada, fazendo desse um conto sobre a sobrevivência dos mais aptos. Com a trilha de Howard Shore sabendo muito bem transitar entre a tranquilidade e a ruptura desta, sempre mantendo a tensão no espectador.

Dessa forma, Marcas da Violência prova ser um verdadeiro estudo de personagens, fazendo uso do contraste entre paz e violência para demonstrar como esta pode desestabilizar a vida tranquila em uma pequena cidade do interior. Cronenberg acerta em cheio com esse retrato visceral, contando, de quebra, com um ótimo elenco e excelentes composições de Howard Shore. Não por acaso o diretor continuaria abordando temáticas similares em seu seguinte filme, Senhores do Crime.

Marcas da Violência (A History of Violence — EUA/ Alemanha/ Canadá, 2005)

Direção: David Cronenberg

Roteiro: Josh Olson (baseado na graphic novel de John Wagner, Vince Locke)

Elenco: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes, Peter MacNeill, Stephen McHattie

Gênero: Drama

Duração: 96 min.

Crítica | The Walking Dead - Vol. 3: Segurança Atrás das Grades

No terceiro volume de sua obra, Robert Kirkman realmente nos mostra do que é capaz, levando uma história de zumbis (que já não era simplesmente isso) para um outro nível. O autor, enfim, deixa mais claro que nunca o real perigo desse universo, explorando o psicológico de seus personagens e introduzindo-nos a um dos melhores arcos de The Walking Dead até então, que termina somente com a saída da prisão. Aqui temos um grau de violência que efetivamente faz nossos estômagos revirarem, Kirkman traz o que há pior na raça humana e coloca nessas 148 páginas e mesmo assim não deixará de nos surpreender no futuro, especialmente com o Governador e Negan bem mais à frente.

Após serem expulsos da fazenda de Hershel, Rick e seu grupo acabam encontrando uma penitenciária, que parece ser o local ideal para transformarem em um local verdadeiramente seguro para morarem. O local, infestado de zumbis, precisa ser limpo, mas, a este ponto, tais criaturas já se revelam ser um problema menor – basta não se distrair que tudo ficará bem. O autor, através de seu protagonista, mais uma vez nos mostra quais as qualidades de cada um dos personagens, sabe explorar a personalidade de cada um e o que, de fato, eles podem fazer de útil – como é o caso de Andrea, como a melhor atiradora do grupo.

O que fica mais evidente, porém, é o perigo que o próprio homem representa. Este é o primeiro volume no qual não vemos sequer uma morte por zumbis – eles ainda são aquela “força da natureza” a ser combatida, mas o simples fato de nenhum perecer pelas mordidas dos seres já prova o ponto de Kirkman. Mesmo Tyreese, acreditado morto após seu frenesi no ginásio da prisão, retorna à salvo (ainda longe de são devido a seu trauma). Essa ausência de mortes por zumbis, contudo, está longe de significar o término do perigo: crianças decepadas, voyeurismo, assédio, suicídio consentido é só um pouco do que encontramos no volume, no qual cada capítulo consegue quebrar a esperança do leitor pouco a pouco.

Mais importante ainda, porém, é a forma como esses acontecimentos moldam Rick. De página em página ele vai largando seu antigo 'eu', o policial justo e ético que vimos lá atrás na primeira edição. O homem duro começa a ser formado, aquele que faz o que precisa ser feito, algo que já temos, de relance, nos momentos finais de Segurança Atrás das Grades. Isso, é claro, sem falar na descoberta que define todo o universo de The Walking Dead: todos estão infectados, que define uma pequena jornada pessoal para Rick, a qual já ilustra perfeitamente o antes e o depois do protagonista.

O que realmente chega a ser surpreendente é a agilidade com a qual Kirkman conduz a sua história e o faz sem, em ponto algum, torná-la inorgânica. Cada evento puxa outro, cada decisão, diálogo, de fato, desempenha um papel narrativo de importância e constrói os diversos personagens presentes na prisão. Informações aparentemente irrelevantes em um momentos são posteriormente resgatadas, garantindo toda a coerência e a coesão da história, além, é claro, de preservar sua fluidez.

Segurança Atrás das Grades é um verdadeiro marco dentro de The Walking Dead e até hoje certamente se configura como um dos melhores volumes da obra de Robert Kirkman. De forma orgânica, ágil e coesa, o autor nos traz uma narrativa de revirar o estômago de qualquer um, ao mesmo tempo que nos faz querer virar página após página em uma ânsia interminável pelo que está por vir – naturalmente um uso preciso de cliffhangers impactantes. Começou o arco da prisão e ainda veremos muita brutalidade e o pior da raça humana até o fim dele.

The Walking Dead – Vol. 3: Segurança Atrás das Grades (The Walking Dead – Vol. 3: Safety Behind Bars)

Contendo: The Walking Dead # 13 a 18

Roteiro: Robert Kirkman

Arte: Charlie Adlard

Arte-final: Cliff Rathburn

Capas: Tony Moore

Letras: Robert Kirkman

Editora nos EUA: Image Comics

Data original de publicação: Outubro de 2004 a Abril de 2005

Editora no Brasil: HQM

Data original de publicação no Brasil: abril de 2008 (encadernado)

Páginas: 148

Review | Ni No Kuni II: Revenant Kingdom - Inovação com Identidade

Lançado em 2011, no Japão, e 2013, nos EUA, exclusivamente para o Playstation 3, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch provou ser um dos melhores RPGs de sua geração. Em colaboração com o Studio Ghibli, responsável por animações como A Viagem de Chihiro e Castelo Animado, a Level-5 nos trouxe uma aventura que poderia facilmente ser um filme de Hayao Miyazaki, explorando temáticas importantes, como a depressão e o luto, através de uma abordagem fantasiosa. Tendo se tornado um dos games mais bem vendidos do PS3, o anúncio de sua sequência, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, portanto, não veio como grande surpresa.

A continuação, no entanto, não trouxe a parceria entre o estúdio de animação e a desenvolvedora de games de volta, o que acabou levantando as sobrancelhas dos fãs do primeiro jogo. É com grande satisfação que, ao jogar Revenant Kingdom, posso afirmar que o espírito de seu antecessor foi mantido, mesmo com substanciais diferenças tanto no gameplay quanto no storytelling. Assim sendo, antes de mais nada, é importante levar em conta que esse jogo não nasceu na intenção de meramente repetir acertos do passado e sim de inovar - inovação essa que faz falta em muitas outras franquias dos games por aí.

Dois mundos entrelaçados

A trama tem início com Roland, presidente de um país, testemunhando a queda de uma bomba atômica sobre sua cidade. Nesse momento, ele é transportado para um universo diferente e lá encontra o rei Evan Pettiwhisker Tildrum, um jovem garoto, com orelhas e rabo de gato, que está prestes a ter seu trono usurpado pelo seu conselheiro. Após o golpe de Estado, ambos se aliam para fugir da capital Ding Dong Dell e, após conhecer melhor Evan, Roland decide permanecer nesse diferente mundo, ajudando o rei a construir um novo reino e a unir todos através de seus ideais de paz.

De imediato fica bem claro que a temática central de Revenant Kingdom não é tão pesada quanto a de seu antecessor, tampouco tão intimista. Toda a história praticamente gira em torno da construção desse novo reino e Evan o faz para ajudar o mundo e não se tornar governante novamente. Há uma nítida inocência em suas ações, mas, de maneira impressionante, o texto constrói essa inocência sem que ela soe fantasiosa demais, sendo, portanto, mais utópico do que ingênuo. Evan é a representação do perfeito governante, alguém que se preocupa plenamente com seu povo e sua aliança/ amizade com Roland claramente delineia a típica jornada do herói, ainda que a figura do mentor seja distribuída por outros personagens.

O problema dessa falta de intimismo da história é que custa a sermos, de fato, fisgados por ela. Não conhecemos ou sequer entendemos Evan completamente para, de fato, nos importarmos com sua trajetória. Mesmo Roland é mantido na superficialidade por bastante tempo, gerando, inclusive, um estranhamento inicial, quando ele, sem mais nem menos, decide ficar naquele mundo. Claro que entendemos isso como reação ao seu país ter sido explodido, mas faltam diálogos que abordem essa questão. Somente com algumas horas de jogo que essa trama começa, enfim, a andar e permanecemos presos à construção do novo reino em si.

Não ajuda, também, o fato de muitos personagens jogáveis serem introduzidos logo cedo, sem que possamos, de fato, conhecer cada um deles. Logo nas primeiras horas de jogo mais três são adicionados à equipe, somente para serem pouco explorados logo após. O cenário vai se alterando conforme progredimos, mas, como dito antes, custa mais a mergulharmos na narrativa, o que pode tornar as horas iniciais de Ni No Kuni II um tanto arrastadas, fazendo pouco para prender o jogador, que, ao mesmo tempo, tem de se habituar com as muitas novas mecânicas.

Uma jornada com altos e baixos

Já entrando nessas mecânicas do game, é preciso salientar que, de início, tudo pode parecer bastante esmagador - muitas coisas são apresentadas de uma vez, de maneira não muito didática, apoiando-se demais em tutoriais em forma de texto que pulam na tela, ao invés de algo mais intuitivo. Assim como a história, portanto, requer uma certa dedicação por parte do jogador para podermos usufruir do game em sua plenitude. A falta de uma U.I. mais esclarecedora faz falta, especialmente aos e jogar no teclado e mouse, nos forçando a depender da tela de opções para nos lembrar o que cada botão faz. Felizmente, quando nos habituamos, tais problemas desaparecem, nos deixando com uma interface bem limpa e bonita de se ver em uma clara preocupação com a simplicidade.

Por falar de simplicidade, o sistema de combate, que adota algumas características do primeiro game, mas segue por um caminho bastante diferente, tenta justamente criar uma experiência simples, porém tática. Funcionando completamente em tempo real, os personagens (controlamos apenas um por vez) seguem nossos comandos imediatamente. Podemos realizar ataques fracos, fortes, esquivar, defender ou usar uma das quatro habilidades especiais de cada personagem. Como todo bom RPG, cada oponente pede uma estratégia diferente e devemos levar isso em conta em cada encontro, tornando os combates de Revenant Kingdom bastante dinâmicos e surpreendentemente fáceis de se entender, por mais que muitos elementos estejam em nosso campo de visão.

E quais elementos são esses? Para começar, os outros dois membros da equipe (sempre três por vez) também lutam, em tempo real, ao nosso lado, fazendo uso de suas habilidades e ataques normais como se fossem outros jogadores. Além disso, pequenas criaturas, conhecidas como Higgledies, adquiridas ao longo do game, nos ajudam, seja através de curas ou outras magias. Por fim, temos os inimigos em si e, na maior parte dos casos, muitos deles preenchem a tela, nos forçando a prestar atenção em tudo que ocorre ao nosso redor.

Trata-se de uma mecânica bastante fluida e prazerosa, cujo único defeito é a exagerada facilidade da esmagadora maioria das lutas. Ainda que certos oponentes representem desafios maiores (em especial algumas criaturas com uma aura roxa em volta delas), a maior parte deles pode ser derrotada apenas clicando o botão do ataque normal, jogando pela janela todo o cuidado em se desenvolver esse excelente sistema de batalha. Essa falta de dificuldade acaba tornando o jogo mais monótono nas lutas, fazendo com que procuremos evitá-las, o que certamente pesa dentro de um RPG, considerando que é preciso subir em níveis para conseguirmos acessar certos desafios.

Ao menos, cada encontro traz suas devidas recompensas, incluindo um bom sistema de loot, com peças de equipamento caindo de cada inimigo derrotado, o que garante a necessária motivação para continuarmos batalhando, por mais que elas nos enjoem momentaneamente. Permanecemos, pois, em um eterno vai-e-vem, com o jogo praticamente nos forçando a tirar certas pausas a fim de renovar nosso interesse. Assim sendo, foi particularmente difícil para mim dedicar horas e mais horas seguidas, de maneira ininterrupta, a Ni No Kuni II, exatamente o contrário de seu antecessor, que nos fazia mergulhar de cabeça.

Criando um reino

Felizmente há muito mais a se fazer em Revenant Kingdom do que apenas partir de luta em luta. Passadas algumas horas de jogo somos introduzidos à mecânica de construção de reino, que nos permite construir lojas, locais de pesquisa e mais no novo reino de Evan, nos garantindo mais recursos, habilidades, itens melhorados e mais. Alguns desses locais permitem que pesquisemos melhorias aos personagens ou que melhores equipamentos sejam forjados, pesquisas essas que ocorrem ao longo de horas ou minutos de jogo (similarmente a Clash of Clans) - com esse elemento ‘extra’, que dialoga diretamente com a trama do game, sentimos como se mais que apenas nossos personagens cresçam, aumentando aquele envolvimento tão necessário e ausente nas horas iniciais. Devo dizer que é bastante recompensador ver o reino tomando forma e se tornando uma nação grande e cheia de pessoas.

Por sinal, essas pessoas são convidadas ao local pelo próprio jogador e devem ser colocadas em lojas, fazendas ou afins de acordo com suas habilidades. Para conseguí-las, precisamos realizar as muitas missões secundárias do jogo. Infelizmente, muitas dessas se resumem a coletar um item específico ou matar um monstro, não contando com a profundidade de outras obras da geração atual, que servem como divisores de água (vide The Witcher 3). Assim sendo, por mais que a recompensa seja atrativa, pode se tornar um tanto quanto cansativo realizar o mesmo tipo de missão repetidas vezes.

Por fim, intrinsecamente ligado à mecânica de construção de reinos, temos os combates entre exércitos, que tira algumas páginas de Total War, fazendo que controlemos até quatro unidades, unidas, com Evan no centro, e batalhemos contra outros pequenos exércitos inimigos. Essa parte do game funciona praticamente como um minigame, mas as recompensas diretamente afetam o restante do game e ajuda a passar a sensação de que realmente existe muita coisa a se fazer em Ni No Kuni II. O mais impressionante é como, mesmo sendo diferente de praticamente todo o resto do jogo, isso funciona, ainda que passe mais a impressão de ser um passatempo divertido do que algo efetivamente importante para o desenvolvimento dos personagens.

Ghibli sem ser Ghibli

Voltamos, então, à questão do jogo não contar mais com a participação do Studio Ghibli em sua concepção, o que quer dizer que não mais temos as fantásticas cutscenes em animação tradicional, sendo tudo substituído pelos gráficos em cel-shading que aparecem nas horas de gameplay em si. Claro que isso pode ser visto como um passo para trás, quando comparado ao original, mas o design de personagens de Yoshiyuki Momose mais que dá conta do recado, mantendo aquele visual típico do estúdio japonês de animação. De fato, esse é um game que parece ser feito pelo Ghibli.

Os já citados gráficos em cel-shading, claro, permanecem como um grande acerto e nos passam a impressão de estarmos diante de um anime, não muito diferente do que foi feito em The Legend of Zelda: The Wind Waker há tantos anos atrás. Infelizmente, esse cuidado com o design dos personagens é desperdiçado no mundo aberto, fora de cidades, canyons ou florestas, no qual a câmera se distancia e vemos uma versão “chibi” dos personagens. Em uma época que já testemunhamos games como Final Fantasy XV, isso soa como um grande retrocesso, ainda que traga de volta memórias dos velhos e saudosos JRPGs do NES, SNES ou Playstation.

Quando a câmera se aproxima, no entanto, o resultado não poderia ser melhor, com cenários bem detalhados e movimentação fluida dos personagens, com muitos elementos se mexendo ao mesmo tempo, fazendo bom uso das capacidades do hardware da geração atual. Assim sendo, na maior parte dos casos, Revenant Kingdom é um game belo de se ver, por mais que pudesse ter ousado mais na perspectiva do overworld, que, por sinal, nos traz de volta aos velhos cortes para cenários de batalha, mais um resquício de suas origens JRPG.

Ao menos, independente de qual imagem está diante de nós, podemos contemplar as belas composições de Joe Hisaishi, que também trabalhou no primeiro game e criou inúmeras das trilhas do Studio Ghibli, incluindo os memoráveis temas de Castelo Animado. Não há, portanto, como não acreditar nessa construção da Level-5, que soube muito bem contornar a ausência da colaboração do estúdio japonês de animação.

Os Riscos da Inovação

Após muitas horas nesse mundo de Ni No Kuni II: Revenant Kingdom fica bastante claro que todos os seus deslizes foram fruto da tentativa de inovação por parte dos desenvolvedores, que não queriam entregar apenas mais do mesmo - o que, por si só, já é algo louvável. Mesmo com esses tropeços, temos aqui uma obra que merece nossa atenção - ela está longe de ser perfeita, mas sabe recobrar o espírito dos velhos JRPGs, enquanto caminha por uma nova direção, nos oferecendo um sólido sistema de combate, ainda que muito fácil, acompanhado de inúmeras mecânicas novas que garantem horas e mais horas de diversão.

Mesmo com um início mais lento e sendo particularmente difícil mergulhar no jogo por horas a fio, ele sempre nos deixa com aquela vontade de retornar a ele, seja graças à suas mecânicas de construção de reino ou pela sua história propriamente dita, que claramente se torna mais atrativa após algumas horas. Pode não estar no mesmo patamar de seu antecessor, mas definitivamente conta com identidade própria e, no fim, nos deixa ansiando por mais Ni No Kuni.

Prós: Sólido sistema de combate, boa história, ótimos gráficos, muito a se fazer, ótima trilha sonora.

Contras: demora a nos atrair de verdade, confuso no início, muito fácil.

Agradecemos pela cópia gentilmente cedida pela Bandai Namco para a realização dessa análise

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (Ni No Kuni II - Revenant Kingdom, Japão – 2018)

Desenvolvedora: Level-5

Distribuidora: Bandai Namco

Gênero: RPG de ação

Plataformas: PS4, Xbox One, PC

Crítica | O Mecanismo: 1ª Temporada - A Lava Jato pelas lentes de José Padilha

Não é nenhum segredo que os recentes acontecimentos políticos do Brasil poderiam ser abordados em incontáveis filmes, o que já gerou algumas brincadeiras envolvendo House of Cards, até por parte da Netflix. A Lava Jato, claro, é um desses recentes desenvolvimentos em nosso país que imediatamente ganhou a atenção de realizadores, um deles sendo Marcelo Antunez, que no ano passado nos trouxe o problemático Polícia Federal - A Lei É Para Todos, que não sabia muito bem se fazia propaganda política ou contava uma história. Outro realizador foi José Padilha, que ainda no auge do alcance midiático da operação declarou seu interesse em realizar uma série sobre a tal operação. Eis que surge O Mecanismo.

Não é tarefa fácil, no entanto, criar algo inspirado em uma investigação pautada em dados financeiros, afinal, números não são assim tão atrativos quanto ações de narcotraficantes, para referenciar outra recente produção de Padilha, Narcos. A grande tarefa dessa adaptação do livro Lava Jato, de Vladimir Netto, portanto, seria transformar todas as transações e afins em algo que pudesse entreter o público. Entram aí, claro, as necessárias e bem-vindas liberdades criativas tomadas por Padilha e Elena Soarez, que escreveram o roteiro do seriado, que transformam algo potencialmente maçante em uma tensa narrativa investigativa.

Aqui já abro um adendo para aqueles que esperam “aprender” ou algo similar enquanto assistem a série. Essa é uma obra de ficção, isso é deixado bem claro através do texto que aparece na tela antes de todos os capítulos. Dito isso, em momento algum o texto tem a obrigação ou sequer o dever ético de representar os fatos como eles são. Portanto se vão reclamar de que algo não ocorreu exatamente da maneira como foi apresentada em O Mecanismo, então sugiro que vistam completamente o manto da ignorância e vão perseguir obras como Amadeus, Gladiador, Ben-Hur, dentre centenas outras do Cinema. Assim sendo, podemos mergulhar nesse seriado de investigação meramente baseado em fatos.

Noir à brasileira

O seriado acompanha os agentes da Polícia Federal (ou Federativa, na série), Marco Ruffo (Selton Mello) e Verena Cardoni (Caroline Abras), que investigam o doleiro Roberto Ibrahim (Enrique Díaz), apenas para descobrir que essa investigação os levaria a patamares muito superiores no Brasil, envolvendo grandes empreiteiras, empresas estatais e o próprio governo em si. Após sua aposentadoria forçada, cortesia daqueles que o queriam silenciar, Ruffo continua investigando secretamente, enquanto Verena, com o passar dos anos, se torna delegada e lidera a Operação Lava Jato, com ajuda de outros dois agentes da PF.

A intenção de Padilha em criar uma atmosfera noir é bem clara. O diretor já havia brincado com o gênero anteriormente (mas nem sempre o abraçando totalmente), em obras como Tropa de Elite e Narcos e novamente aqui assume o ponto de vista policial através de sua narrativa, fazendo da Operação praticamente a protagonista da obra, permitindo que efetivamente nos importemos com seu sucesso ou fracasso - a derrota desses agentes, portanto, significaria a morte de um personagem, que aprendemos a apreciar desde os minutos iniciais.

O tom noir aparece através, principalmente, de Ruffo, que é retratado, principalmente, em ambientes escuros, ocasionalmente tragando seu cigarro. A narração em off, claro, desempenha um grande papel para a construção dessa atmosfera, que somente tem a ganhar com a voz rouca de Selton Mello, que encarna a figura do investigador privado mais durão, claramente desgastado pelo sistema que o envolve. Vem como deslize, pois, a intercalação entre o voice-over desse personagem e o de Caroline Abras. Ainda que Verena tenha uma personalidade tão envolvente quanto seu mentor, principalmente em razão de sua implacabilidade, soa estranho ouvir os dois tecendo comentários sobre o que ocorre na trama, como se o texto não se decidisse bem em quem focar. Curiosamente, o ponto de vista, a ideologia, de ambos é praticamente o mesmo, deixando bem claro que o roteiro de Soarez e Padilha poderia ter escolhido apenas um deles para narrar essa história.

Esse vai e vem acaba gerando um dos mais expressivos problemas de O Mecanismo: a superexposição. Sim, algumas explicações sobre o que está acontecendo são mais do que necessárias para nosso entendimento do quadro geral, mas, muitas vezes, a intrusão dessas vozes fora da imagem acabam falando mais do que deveriam, sendo completamente dispensáveis. Bom exemplo disso é o levantamento de suspeita em relação a um dos agentes da equipe de Verena, o que tira qualquer resquício de surpresa, mesmo que a intenção aqui, ironicamente, tivesse sido a de criar o suspense. Em todo caso, trata-se de um problema menor, que incomoda, mas não acaba com nosso aproveitamento do seriado.

Devaneios

Essa imersão é mais que garantida pela forma como esses personagens são construídos, permitindo que vibremos a cada prisão (ou tentativa de) e fiquemos irritados a cada vez que alguém sai impune. A ágil estrutura assumida pela narrativa, claro, ajuda nesse quesito, ao passo que, a cada episódio, testemunhamos eventos importantes, sem o costumeiro lenga-lenga das séries originais da Netflix (seriados da Marvel, estou olhando para vocês). Isso sem falar na constante sensação de corrida contra o tempo transmitida pela narrativa - em todo momento sentimos que algo pode dar errado e que eles, de fato, precisam correr para conseguir prender alguém. Há, portanto, muito a ser absorvido em cada capítulo, o que acaba renovando nosso interesse em uma base constante.

Para que possamos conhecer cada um desses personagens é apenas natural que o texto faça uso de algumas subtramas (com em qualquer série) para poder desenvolvê-los mais a fundo - afinal, a investigação em si é apresentada com bastante objetividade, tendo como foco os obstáculos e a reação desses personagens a eles. Já as subtramas levam esses indivíduos para caminhos mais pessoais e dentre elas temos o caso de Verena com alguém do Ministério Público, a relação familiar de Ruffo, dentre outras.

Em primeiro momento, eles soam mais como meros devaneios, que, aparentemente, não irão levar a nada. Conforme a série progride, felizmente, vemos essas linhas narrativas paralelas caminhando para um mesmo lugar, permitindo que saiamos da mesmice e que barreiras, anteriormente intransponíveis (em termos de história), sejam quebradas. Assim sendo, a narrativa da série segue de maneira bastante orgânica, ainda que, em dados momentos, adquira uma leve lentidão, como algumas cenas de sexo, que acabam sendo justificadas no fim, embora uma ou outra ainda pudesse ter sido cortada.

Por outro lado, a dedicação de todo o elenco principal mais que compensa esses breves tropeços da história, em especial de Selton Mello e Caroline Abras, que já havia se destacado em sua breve participação em Gabriel e a Montanha. Ambos trazem figuras implacáveis e bastante plurais, nas quais conseguimos verdadeiramente acreditar. Vemos ali pessoas e não ícones infalíveis, o que muito contribui para o necessário realismo da obra.

A Corrupção como antagonista

Ajuda, também, nosso aproveitamento do seriado, a visão mais neutra assumida por Padilha. Ainda que governos sejam criticados, a obra deixa bem claro que existe corrupção em ambos os lados (direita e esquerda) e mesmo dentro da Polícia Federal. Os agentes principais são livrados de qualquer questionamento ligado à corrupção, mas são exibidos como pessoas que enfrentam seus problemas particulares, não sendo colocados, portanto, em pedestais. Eles meramente tentam fazer seus trabalhos e o comportamento de Verena é perfeitamente justificado pela mentoria de Ruffo, que, por si só, é uma pessoa bastante instável.

Com isso tudo, cria-se uma narrativa na qual o principal antagonista é a corrupção em si e não uma pessoa em específico. O líder da empreiteira Brecht é pintado como um dos grandes por trás de todo esse mecanismo, mas ele é apenas mais uma peça. Dito isso, ninguém é livrado de sua culpabilidade, o que condiz com a visão do seriado, que, como já dito, tem como protagonista a investigação em si.

Para possibilitar isso, a direção de arte é certeira na forma como retrata a disparidade entre os investigados e os investigadores. Enquanto de um lado temos moradas suntuosas, carros topo de linha e roupas de aparência mais cara (quase sempre estão de terno), do outro vemos uma situação mais humilde, bom exemplo disso é o caso de Ruffo, que mora em uma casa praticamente caindo aos pedaços, ponto que é ampliado pelo armazém no qual ele continua a investigação. O simples fato de Padilha mostrar os investigados principalmente em tomadas diurnas amplia essa nossa percepção, aumentando a nossa sensação dessa fortuna desviada dos cofres públicos.

Um Mecanismo que se autoalimenta

O seriado nos deixa, então, como aquele gosto agridoce na boca. Temos a nítida percepção de que esse ciclo de corrupção dificilmente irá acabar, mas não por isso os personagens principais irão deixar de investigar. Com um grande cliffhanger Padilha deixa as portas para uma segunda temporada abertas e sabiamente mantém nossa curiosidade em alta em relação a algumas das subtramas iniciadas nesse ano inaugural. Sabendo parar na hora certa, o realizador também permite que os eventos da vida real se desenvolvam, gerando automaticamente mais material que possa ser utilizado em sua série fictícia.

O Mecanismo, no fim, vem como um grande acerto para a Netflix. Trata-se de uma série que sabe mergulhar naquilo que importa, sem ter medo de atacar os dois lados da moeda. Com personagens carismáticos e uma atmosfera tensa, com toques de noir, José Padilha já nos deixa ansiando por uma segunda dose de sua mais nova obra, por mais que seja difícil enxergar um final feliz para qualquer um desses personagens, levando em conta a nossa trágica realidade brasileira.

O Mecanismo - 1ª Temporada (Brasil, 2018)

Showrunner: José Padilha

Direção: José Padilha, Felipe Prado, Marcos Prado, Daniel Rezende

Roteiro: José Padilha, Elena Soarez (baseado no livro de Vladimir Netto)

Elenco: Selton Mello, Caroline Abras, Alessandra Colassanti, Enrique Diaz, Jonathan Haagensen, Leonardo Medeiros, Otto Jr., Suzana Ribeiro, Antonio Saboia

Episódios: 8

Duração: aprox. 45 min. cada episódio

Review | Castlevania III: Dracula's Curse - O Auge da Franquia no NES

Os primórdios da franquia Castlevania foram marcados pelo experimentalismo da Konami. A primeira entrada da série nos trouxe uma aventura em plataforma, seguindo a clássica estrutura de arcades, com o jogo sendo dividido em inúmeras fases. Vampire Killer e Castlevania II: Simon’s Quest, por sua vez, adotaram uma abordagem que favorecia a exploração, possibilitando que o jogador percorresse áreas previamente visitadas em uma estrutura que seria melhorada anos depois, com Symphony of the Night. Castlevania III: Dracula’s Curse representou o fim dessas tentativas dos desenvolvedores em encontrarem a linguagem da série, visto que presenciamos nesse game o retorno às origens, espelhando-se na mecânica do primeiro game.

Isso não quer dizer, porém, que a série deixou de evoluir. Muito pelo contrário, a Konami agora tinha um foco específico e, a cada jogo, melhoraria aspectos introduzidos no antecessor. Dito isso, é fácil enxergar Dracula’s Curse como uma versão 2.0 do original da franquia e o mais surpreendente dessa evolução é o fato de ambos terem sido lançados para o mesmo console, o saudoso NES.

A história se passa anos antes de Simon Belmont enfrentar Dracula em seu castelo. Trevor Belmont, ancestral do guerreiro que controlamos no primeiro jogo, é convocado, após anos de exílio de sua família, pela Igreja, a fim de acabar com a devastação causada por Dracula pela Europa. Com seu chicote, Trevor percorre inúmeros estágios até chegar na sala do trono e, no meio do caminho, conta com a ajuda de Sypha Belnades, Grant Danasty (cujo nome, que deve ser lido Da-nasty, explica sua ausência na série da Netflix, além do fato dele ser um pirata no meio do continente) e Alucard, com o jogo nos oferecendo a possibilidade de controlar cada um desses – um por vez – ao longo das diferentes fases, mecânica essa que seria explorada mais a fundo em diversos outros games da franquia, mais notavelmente o recente Portrait of Ruin.

Lançado meros três anos após Castlevania, Dracula’s Curse surpreende pelos seus gráficos claramente superiores, com uma paleta de cores mais variada e sprites mais detalhados. Tal evolução já foi observada em seu antecessor, Simon’s Quest, mas, ao contrário desse, o terceiro game da série segue um visual mais similar ao original, dispensando o lado mais sombrio a favor de tons mais fantasiosos, os quais combinam melhor com as melodias presentes no game. A mudança mais drástica a ser observada, ainda na questão gráfica, são os cenários, os quais chamam a atenção pelo grau de detalhes não somente em primeiro plano, como nos fundos que nos acompanham nessa jornada.

Outro ponto que retorna do primeiro Castlevania é o grau de dificuldade. Sim, o segundo jogo era consideravelmente difícil, mas em razão de sua estrutura críptica, a dificuldade que me refiro aqui é mais ligada aos inimigos, os danos que infligem e o próprio level design, que retorna às raízes da plataforma. Isso, claro, quer dizer que a extrema frustração com alguns níveis faz seu retorno glorioso, especialmente com os chefes finais, mais do que responsáveis por controles quebrados, xingamentos exaltados e rituais vodus com os desenvolvedores do jogo em mente.

Brincadeiras à parte, apesar desse elevado grau de dificuldade, para os padrões atuais, esse é o primeiro game da série que pode ser facilmente aproveitado nos dias atuais. Naturalmente que alguns pontos são indesculpáveis, como a detestável fase na qual precisamos esperar blocos caírem (como Tetris), por minutos (!!!), a fim de alcançar um nível superior do cenário. Não obstante, trata-se de uma obra consideravelmente mais complexa, chegando a contar com diversos finais, os quais incentivam o replay da obra. Além disso, cada personagem jogável conta com habilidades diferentes, algumas das quais influenciariam inúmeros outros games da franquia – vide Alucard e sua transformação em morcego. Aliás, ainda falando do filho de Dracula, é engraçado observar como seu visual se espelhava, ainda, nos clássicos filmes de monstros, com clara referência ao vampiro de Bela Lugosi.

Com tais aspectos em mente, fica fácil enxergar o porquê da Netflix ter escolhido justamente esse jogo para adaptar em sua recente série animada. Castlevania III: Dracula’s Curse representa uma clara melhoria dos aspectos que garantiram o sucesso do primeiro game da franquia. Com visual mais rico, mais melodias marcantes e uma notável maior complexidade em termos de trama e jogabilidade, temos aqui o melhor Castlevania do NES, contando com características que seriam aproveitadas em inúmeros jogos da série, por anos e anos.

Castlevania III: Dracula’s Curse

Desenvolvedora: Konami

Lançamento: 22 de dezembro de 1989

Gênero: Ação, plataforma

Disponível para: Famicon Disk System, NES, Virtual Console

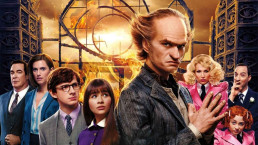

Crítica | Desventuras em Série: 2ª Temporada - A Trêmula Luz no Fim do Túnel

Cuidado: spoilers à frente.

Querido leitor,

Há poucas coisas que chamam tanto a atenção como a tragédia. Ainda que venhamos a nos comover copiosamente sobre a jornada de desventuras de alguém ou de um grupo de pessoas, não podemos negar que cada um de nós carrega um apreço pelo desastre e por ver “o circo pegar fogo” - não é nenhuma surpresa, pois, que os noticiários sejam carregados de notícias pesarosas em uma constância muito maior do que deveríamos prezar, alimentando um sentimento de empatia que tristemente permanece adormecido em nós até que seja tarde demais. E é absurdo pensar que é essa série de eventos infelizes é um dos principais motores que permite a esse mesmo público discorrer sobre uma efêmera e mascarada compaixão que é tão verdadeiro e puro quanto uma perna-de-pau.