Review | Final Fantasy A2: Grimoire of the Rift - A Evolução do Spin-Off

Com o lançamento de Final Fantasy Tactics Advance, muitos fãs do game original para PS1 ficaram insatisfeitos devido à falta de maturidade da história, que não chegava aos pés da profundidade do original e de seu remake, War of the Lions. Cinco anos após o jogo para Game Boy Advance, foi criada a sua continuação, Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift, que também adota um tom mais infantil, porém mais aprofundado que seu antecessor, uma clara estratégia de cativar os fãs dos dois Tactics anteriores.

Novamente controlamos um menino, Luso Clemens, que é transportado a Ivalice graças a um antigo tomo (tal ponto já estava óbvio no próprio subtítulo do game). Como em seu predecessor, nessa terra estranha e repleta de diferentes raças, tomamos controle de um clã. Através deste montamos nossa equipe para completarmos as centenas de sidequests e missões principais do jogo. Com o tempo, Clemens descobre o plano maquiavélico de utilizar o Grimoire of the Rift, um livro capaz de abrir portais para outras dimensões, para trazer temíveis criaturas a Ivalice.

Apesar de não contar com o elemento da exploração dos games principais de Final Fantasy, Grimoire of the Rift proporciona centenas de horas de jogabilidade através de seus objetivos secundários, ponto que, por si só, já vale o jogo,visto que a estratégia está refinada como nunca e não irá desapontar aos fãs do gênero. Diversas novas melhorias de mecânica e novas adições de tipo de terreno garantem uma grande dinâmica à cada batalha, de fato fazendo com que essa entrada soe como a plena evolução de Tactics.

Somado a isso, os belos gráficos (levando em consideração as limitações do Nintendo DS) permitem uma clara visualização do campo de batalha, além de uma melhor imersão do jogador. O uso das cores e o próprio design dos personagens se encaixa perfeitamente dentro da proposta do game e do próprio mundo de Ivalice, acertando no tom em cheio, ao mesmo tempo que garante a identidade da obra.

Quem jogou Final Fantasy XII também irá se identificar com este game, ao ponto que alguns personagens dele fazem aparições ao longo da trama. Novamente: esta não possui uma trama tão intrincada quanto a de Tactics para PS1 ou de FFXII, mas o uso desses personagens nos faz, efetivamente, sentir como se estivéssemos diante de um game passado no mesmo universo desses outros, uma verdadeira concretização da Ivalice Alliance.

O sistema de leis de seu antecessor foi revisado e agora, ao invés de sermos jogados na prisão por infringir uma regra, nos é negado um privilégio de clã escolhido por nós. Os Jobs, clássico elemento de toda a franquia, introduzidos em Final Fantasy III, novamente estão presentes, permitindo uma grande customização por parte do jogador e, ao mesmo tempo, possibilitando diferentes modos de se jogar e estratégias.

Grimoire of the Rift pode não chegar ao nível de profundidade desejado pelos fãs do primeiro Final Fantasy Tactics, mas ainda assim ele não irá desapontar. Possui ótimas mecânicas, bons gráficos e toneladas de conteúdo que irão ocupar horas e horas de qualquer apreciador do gênero. Além disso, não é necessário que se tenha jogado o primeiro, para Game Boy Advance – qualquer jogador pode pular direto para este.

Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift

Desenvolvedora: Square Enix

Lançamento: 24 de Junho de 2008

Gênero: Rpg Tático

Disponível para: Nintendo DS

Crítica | Magnólia - As Coincidências do Destino

A vida é uma incessante sucessão de coincidências ou existe um grande plano por trás de tudo? A invisível mão de um ser superior rege os fios do destino ou nosso livre-arbítrio reina, evocando o caos através da infinita incerteza? Nos primeiros minutos de Magnólia, através da voz em off de Ricky Jay, narrando eventos tão improváveis de acontecerem que soam meticulosamente calculados, Paul Thomas Anderson deixa claro que isso tudo que vivenciamos não pode ser mera obra do acaso, há algo por trás de tudo que une essas milhares de aparentes coincidências – se são Moiras, Deus, ou qualquer outra metafísica explicação, cabe ao espectador decidir.

Dito isso, as três horas de duração da obra se concentram unicamente em um dia da vida de distantes indivíduos que convenientemente são conectados por apenas detalhes. Não temos aqui um filme onde os inúmeros personagens eventualmente se unem. Não, as diferentes faces da narrativa são tratadas à parte, mas ganham união dentro do amplo contexto e, é claro, na mente do espectador. Tal aspecto é, sem dúvidas, um dos pontos mais atraentes do longa e, a cada minuto que passa, a confusão imediata do primeiro terço da projeção torna-se uma engajante experiência que traz a audiência para dentro de si.

Estabelecer a coesão dentro de narrativa tão fragmentada, porém, não é algo fácil, especialmente considerando a gigantesca diferença entre os personagens demonstrados. Anderson, no entanto, compõe esse cenário com maestria, unindo os mais distantes aspectos através da psiquê de suas construções. Não refiro-me apenas as emoções apresentadas e sim uma harmonia de tons que transformam distintos planos em sequências organicamente estruturadas. Desde o pai que busca o perdão do filho até o policial ansiando por uma auto-afirmação, Magnólia desenha um quadro vasto, cujas extremidades não poderiam estar mais conectadas umas com as outras. Trata-se de um ritmo extasiante, que surpreendentemente não apresenta quebras de imersão, tornando três horas em um piscar de olhos.

Naturalmente, um dos aspectos de maior nota é a trilha de Jon Brion, que lustra ainda mais essa superfície, removendo qualquer imperfeição. O encadeamento narrativo é eficientemente disfarçado pelas notas das melodias que se mantém de plano em plano, conforme pulamos de ponto de vista em ponto de vista. A magistral montagem de Dylan Tichenor, que repetiria o trabalho com P.T. Anderson novamente, ganha, portanto, vida ao trabalhar em uníssono não só com o roteiro, mas com todos os diferentes pontos da obra, que a tornam cada vez mais fluida.

Todos esses esforços, contudo, cairiam por terra não fosse um cuidadoso casting e, evidentemente a magistral direção exercida por Anderson. John C. Reilly e Philip Baker Hall retornam de Jogada de Risco, ao lado de dezenas de outros atores, como Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore e Tom Cruise, dividindo o tempo em tela em um roteiro tão bem construído que evidentemente não garante preferência a um em detrimento do outro. É impossível não enxergar o quão cada ator se entregou dentro do papel e uma cuidadosa direção evocou a exata emoção necessária dentro de cada cena. Das mais sutis mudanças nas disposições, perfeitamente exemplificada pela entrevista a Frank T.J. Mackey (Cruise), até o verdadeiro mental breakdown de Linda Partridge (Moore) não podemos deixar de acreditar verdadeiramente em cada uma dessas peças meticulosamente posicionadas.

Favorecendo ainda mais essa construção, temos a fotografia do excepcional Robert Elswit, que entende as necessidades do tom narrativo, evidenciando suas nuances através do ritmo que a imagem apresenta. Ora planos mais estáticos, ora repentinas aproximações, que evocam nítidas emoções no espectador. Percebam como o frenesi, a tensão, a calma dialogam cuidadosamente com os movimentos de câmera, tudo é pensado como deveria ser e a presença dos constates travellings evidencia a importância estrutural de tais movimentos dentro da trama. São eles que, como já dito anteriormente, sugam o espectador para dentro da história, fazendo dele um observador ativo dessas diferentes faces exibidas.

Antes de encerrar esta crítica, naturalmente, não poderia deixar de tecer um breve comentário sobre o evento ocorrido no clímax da obra – quem assistiu ao filme não precisará pensar muito sobre a que me refiro. Taxado como uma resolução preguiçosa por inúmeros críticos, a chuva providencial dialoga perfeitamente com o aspecto metafísico estabelecido desde a narração inicial de Ricky Jay. Voltamos, portanto, ao questionamento sobre as coincidências e o surreal ocorrido no trecho final do longa é, portanto, um grito do diretor que busca reiterar sua tese inicial. Ao mesmo tempo, a narrativa assume um caráter quase religioso, como uma tentativa de uma força maior em unir de uma vez por todas, diretamente, esses distantes personagens que vivenciam um sombrio momento de suas vidas. A chuva é catártica e estabelece o ponto de ruptura dentro da vida de cada um desses personagens, garantindo ao roteiro a nítida sensação de desfecho da maneira mais inusitada possível.

Magnólia é um verdadeiro estudo de personagens pela visão única de Paul Thomas Anderson. É uma experiência que foge completamente dos padrões ao ser munida de coragem que preenche cada aspecto da produção. Como os personagens que vivem nesse complexo cenário, cada ponto – desde a fotografia até a trilha sonora – trabalha sinergicamente a fim de compor um único dia da vida das mais diferentes pessoas. Em três horas, Anderson nos faz deixar de acreditar em simples coincidências.

Magnólia (Magnolia – EUA, 1999)

Direção: Paul Thomas Anderson

Roteiro: Paul Thomas Anderson

Elenco: Tom Cruise, Philip Baker Hall, Melinda Dillon, Jeremy Blackman, Michael Bowen, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman, Jason Robards, Julianne Moore, John C. Reilly

Gênero: Drama

Duração: 188 min.

https://www.youtube.com/watch?v=KnamcFv_N9Q&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers

Review | Dissidia 012 Final Fantasy - Um Game de Luta Verdadeiramente Único

Lançado em comemoração aos vinte anos de Final Fantasy, Dissidia é um game de luta que conta com os dez protagonistas e principais antagonistas de cada jogo da série, em outras palavras, o fan service por excelência, mas que, por diversas razões, prova ser a perfeita fusão entre jogos de RPG e de luta. O sucesso do primeiro game invariavelmente gerou sua sequência, que funciona como prelúdio, 012 (ou Duodecim), lançado dois anos depois, a obra acrescenta oito novos personagens e contém o original por completo. Por essa razão esta crítica irá abordar ambos.

O game que os fãs pediam há muito tempo nos coloca em meio a um conflito entre o deus do caos, Chaos (cuja primeira aparição se dá em Final Fantasy I) e a deusa da harmonia, Cosmos. Nesta guerra sem fim ambos invocam guerreiros de outras dimensões para lutarem ao seu lado – Cosmos chama os heróis de FFI a FFXIII e Chaos os vilões do primeiro jogo da franquia até o décimo segundo, portanto nada de Barthandelus ou Orphan, ambos do décimo terceiro game da franquia. Como esperado de um jogo de luta, a história progride através das inúmeras batalhas, cada uma contra um inimigo pre-determinado.

Aqui entra a primeira diferença de Dissidia em relação os games mais convencionais do gênero. Entre cada batalha podemos explorar uma espécie de overworld (similar ao que encontramos nos Final Fantasy numerados), nesse vemos diversos oponentes “convencionais” e podemos atacá-los, iniciando uma luta ou podemos ir direto para o objetivo, que consiste em um embate do modo história, após percorrer um pequeno tabuleiro. A progressão da dificuldade se dá de maneira suave, acostumando o jogador com suas mecânicas bastante diferenciadas. Parece complicado, mas isso garante horas e mais horas de gameplay e, de quebra, diálogos ocorrem entre uma luta e outra, aprofundando a história, que é muito mais rica do que poderíamos esperar de um jogo do tipo.

Entramos, pois, no combate único de Dissidia. Não basta simplesmente atacar o inimigo até que este fique sem vida. Existem dois tipos de ofensiva: os bravery attacks e os HP attacks. O primeiro rouba do oponente uma pontuação chamada bravery, que efetivamente serve para aumentar o dano dos HP attacks que, de fato, tiram a vida. Cada ataque reflete características dos personagens, fazendo com que todos exibam uma jogabilidade totalmente diferente uns dos outros – não são apenas diferentes skins. Os HP attacks são, em geral, tirados diretamente dos games da franquia: Cloud, por exemplo, possui seu famoso ataque Cross Slash. Todos esses golpes, liberados conforme avançamos em níveis, podem ser escolhidos pelo jogador, que decide quais deles serão equipados. Essa mecânica compõe um jogo que não somente é essencial para fãs de Final Fantasy como para qualquer apreciador de games de luta.

É claro que não podiam faltar os elementos de RPG. Cada herói ou vilão pode avançar de level conforme participa em batalhas, começando do 1 e podendo chegar até o 100. Os níveis funcionam como em qualquer JRPG, aumentando os diferentes atributos de cada e liberando novos golpes a serem utilizados pelos personagens. Além disso, conforme progredimos, podemos equipar uma maior gama de itens, como espadas, escudos e armaduras. Estes não alteram o visual do personagem mas melhoram seu ataque, defesa, bravery, etc. É impossível não se ter uma recompensadora sensação de progressão ao jogar Dissidia e isso é o suficiente para manter o jogador por horas a fio dentro do game, afinal, qualquer fã de RPG adora um bom farming de itens.

Não contente com todos os elementos de customização na batalha, o jogo comemorativo ainda possibilita a compra de diferentes skins para cada personagem. Estas foram tiradas diretamente dos jogos, spin-offs e filmes. Terra, por exemplo, pode ter a cor verde de seu cabelo e Squall pode utilizar sua roupa de formatura (a da famosa cena do baile no qual conhece Rinoa). Além disso, diferentes modos como os clássicos Arcade e Versus estão presentes, permitindo que o jogo não termine apenas com o modo história.

Não poderia deixar essa crítica sem falar de sua inesquecível trilha sonora – composta pelas músicas mais famosas da franquia podemos ouvir, enquanto batalhamos ou no overworld, faixas como Dancing Mad, Opening Bombing Mission, The Rebel Army, Fighting Fate, One Winged Angel dentre diversas outras. Algumas dessas precisam ser compradas na loja in-game através de pontos que conseguimos no modo história ou através de batalhas versus e arcade. Muitas, além disso, foram reorquestradas, como o inesquecível tema de batalha de FFIV, que combina perfeitamente com a atmosfera do game em questão.

Definitivamente, Dissidia 012 Final Fantasy foi feito especialmente para os fãs da franquia. Transbordando referências, personagens e músicas recorrentes da série, é um jogo de luta que será difícil se colocar de lado. O melhor, contudo, são os cuidados em sua mecânica, que tornam este um jogo para fãs hardcore de games de luta e, ao mesmo tempo, para iniciantes – em suma, o agrado é universal e vale como uma bela porta de entrada para a famosa franquia.

Dissidia 012 Final Fantasy

Desenvolvedora: Square Enix

Lançamento: 3 de Março de 2011

Gênero: Luta

Disponível para: PSP, PS Vita

Crítica | Dragon Ball Z - Saga 03: Androides / Cell

Dragon Ball Z apresentou, desde seu início, uma série de diferenças quando comparadas ao mangá original de Akira Toriyama. Das mais sutis, como sequências, em geral de lutas, estendidas até episódios inteiramente novos, a adaptação acabou adquirindo uma duração muito prolongada, que facilmente poderia ser cortada, como foi feito posteriormente em Dragon Ball Kai. É somente na terceira saga do desenho, contudo, que vemos um completo distanciamento do material original, que insere diversos capítulos após a derrota de Freeza em Namekusei.

Nos referimos, é claro, ao arco de Garlic Jr., que toma um total de nove episódios para si. Estamos diante de uma subtrama inteiramente filler, mas que acaba trazendo para a cronologia oficial do anime, o filme O Resgate de Gohan, onde temos a primeira aparição do vilão, Garlic Jr.. De fato, esses nove capítulos iniciais da saga contam com uma narrativa bastante similar às produções cinematográficas da franquia, com inúmeras características simplesmente copiadas das outras sagas. Aqui, porém, temos um elemento único dentro de Dragon Ball: o fato de Goku não ser o herói e sim Gohan, já refletindo o que veríamos alguns episódios a frente.

Apesar de serem capítulos desnecessários para qualquer espectador, toda a história com Garlic Jr. exerce um papel fundamental dentro da saga, diminuindo o número de episódios fillers durante a história da saga de Cell propriamente dita, algo que causou um grande descontentamento nas audiências, em especial na saga anterior. Com isso, a história centrada nos androides e em Cell ganha uma maior fluidez, quando comparada ao que veio antes, explicando, parcialmente, a grande popularidade deste período para os fãs.

Dizer, contudo, que o mérito deste arco se encontra somente neste fator seria, no mínimo, uma injustiça. Assim como os vilões anteriores, tanto os Androides 17 e 18 quanto Cell são trabalhados intensamente pela trama para que uma grande expectativa seja criada. No caso, temos a figura de Trunks, que atua como uma espécie de profeta, trazendo uma visão do que o futuro pode vir a se tornar. Aqui o roteiro de toda a série alcança seu ápice, provocando uma distinta sensação de receio, temor, no espectador, com um clima verdadeiramente sombrio se instaurando. Para tal, Toriyama espertamente insere o elemento da possível morte de Goku, que até então atuou como salvador em toda a história. Além disso, temos a desconstrução de todo o misticismo por trás do super saiyajin, que passa a não ser tão poderoso quanto imaginávamos.

Então, nossa expectativa é quebrada, ao nos depararmos com androides não tão fortes assim, gerando uma falta segurança na audiência. Esta, porém, é posteriormente anulada com a aparição do verdadeiro vilão do arco, Cell, que traz consigo uma grande diferença quando comparado ao restante da franquia. Ao contrário de Vegeta e Freeza, figuras já estabelecidas como poderosas dentro da mitologia da série, Cell é apresentado como um ser fraco, rapidamente superado por Piccolo. O anime, então, gasta grande parte desta saga para fortalecer o antagonista, construindo-o e montando sua personalidade que nada mais é que um mix de todos os notáveis personagens de DBZ.

Cell, portanto, já exerce um maior apelo no espectador simplesmente por este passar mais tempo com ele e quando, de fato, o conhecemos, vemos que ele não é muito diferente de Goku ou Vegeta. Sua grande paixão pela batalha nos leva, enfim, aos Cell Games, um inusitado encerramento que logo nos remete aos torneios de artes marciais de Dragon Ball, rapidamente resgatando todo o saudosismo daqueles que acompanharam toda a franquia - isso sem falar, claro, no resgate à Red Ribbon, organização antagonista da segunda saga do primeiro anime. A surpresa é ainda maior quando nos vemos diante do clímax da obra, que traça um paralelo com o que vimos no arco de Garlic Jr., fechando um efetivo ciclo narrativo.

Não podemos deixar de mencionar, claro, a presença de Mr. Satan, que funciona como um dos melhores alívios cômicos do anime, quebrando um pouco da seriedade que já tomava conta da obra desde o final da saga dos saiyajins. Naturalmente que, em dados momentos, o humor sempre aparecia, mas aqui vemos um retorno mais visível das origens da franquia, cujo foco era a comédia e a aventura, não simplesmente as lutas.

Apesar de definitivamente não ser a melhor história do mangá original, a saga de Cell é o ponto alto do anime, contando com diversos elementos que a diferencia do restante do desenho, além de se beneficiar de uma aparente redução de fillers. Nela vemos uma ampliação da ficção científica na franquia que, consigo, traz um notável tom mais sombrio, que certamente irá manter o espectador preso do início ao fim.

Dragon Ball Z – Saga 03: Androides / Cell (Japão, 1991 – 1993)

Episódios: 108 – 194

Estúdio: Toei

Dubladores originais: Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Toshio Furukawa, Naoki Tatsuta, Kouhei Miyauchi, Daisuke Gōri, Tōru Furuya, Naoko Watanabe, Daisuke Gōri, Mayumi Shō, Mayumi Tanaka, Mami Koyama, Ryō Horikawa.

Dubladores brasileiros: Wendell Bezerra, Fátima Noya, Raquel Marinho, João Batista, Tânia Gaidarji, Luis Antônio Lobue, Alexandre Marconatto, Úrsula Bezerra, Márcio Araújo, Fábio Lucindo, Walter Breda, Alfredo Rollo.

Duração: 20 min (cada episódio)

Crítica | Dragon Ball Z - Saga 04: Majin Boo

A saga de Majin Boo já vem, de forma inerente, dotada de uma sensação de término. Anos se passaram desde a luta contra Cell e essa elipse marca uma presença ainda maior no anime, devido à mudança da clássica abertura de Cha-la Head Cha-la para a tão memorável quanto We Gotta Power. Sabemos que Akira Toriyama planejava encerrar sua história no arco anterior, mas tanto por pressão dos fãs, quanto das editoras e estúdios, ele decidiu estender sua narrativa um pouco mais. Agora só podemos agradecer a essa motivação extra que o autor necessitava, pois esta última saga de Dragon Ball Z encerra essa fase da lenda de Son Goku de maneira redonda, orgânica, remetendo aos princípios da história do personagem, quando ele apenas corria em busca das Esferas do Dragão com Bulma.

Os primeiros episódios, porém, não nos passam essa impressão de imediato, ao passo que temos a maior mudança de tom desde o crescimento de Goku. Trata-se, é claro, do trecho que acompanhamos Gohan no colégio, passando por situações de um adolescente normal. A narrativa, então, assume um caráter super-heroístico, similar ao que vemos em Homem-Aranha (a linha Ultimate principalmente), com o guerreiro Z tendo de passar por situações triviais e até se tornar uma espécie de super-herói da cidade Satan City.

É então que vemos Goten, claramente a vontade do criador da série em nos levar de volta às origens da franquia. Sua aparência, idêntica à de Goku, não é por acaso e mesmo a sua personalidade, em determinados aspectos, remete à de seu pai. A rivalidade entre ele e o jovem Trunks vem como algo natural, uma herança que tende para o lado do humor, aproveitando o fato de que ambos são, também, grandes amigos. Ao mesmo tempo, no anime, acompanhamos um trecho filler, porém bastante engajante: o torneio do outro mundo, onde Goku continua a lutar e refinar suas habilidades, introduzindo-nos a um personagem exclusivo da série, Pikkon (que claramente bebe da fonte Piccolo para moldar sua personalidade).

O roteiro, passado esse período inicial, mais preenchido de fillers e um tom mais leve, passa a seguir uma estrutura parecida àquela dos capítulos iniciais da saga dos androides. Instaura-se uma grande tensão e o protagonista vem, mais uma vez, à Terra bem a tempo de combater essa ameaça crescente. Temos aqui um ótimo trabalho de criar uma expectativa gigantesca no espectador, que passa a perceber Majin Boo como uma criatura aterrorizante, chegando a realmente temer sua aparição, ao mesmo tempo que anseia pelas batalhas com ele.

Neste ponto, os princípios de Dragon Ball são retomados, através da maior quebra de expectativa de toda a franquia. O anime, a partir daqui, segue um rumo parecido às Sagas de Son Goku e Red Ribbon, com uma forte presença da comédia, em especial com o Boo Gordo e Mr. Satan lado a lado. Infelizmente, o que funciona maravilhosamente bem no mangá, não necessariamente se traduz bem para a telinha e tais momentos acabam sendo exageradamente dilatados, ganhando um caráter de filler bem parecido com o que vimos nos arcos dos Saiyajins e de Freeza. Ainda assim, quem acompanha a série desde a sua origem, certamente será atacado pelo saudosismo nesta auto-homenagem de Toriyama.

O mais interessante é como o roteiro funciona através desses altos e baixos, mas sem perder seu ritmo por completo. Temos, sim, alguns episódios que cansam, mas, em uma linha geral, a narrativa nos mantém presos do início ao fim. A comédia permanece de forma orgânica, mesmo dividindo a trama com uma ênfase mais adulta, com o aumento da tensão. O que foi estabelecido no mangá original se mantém e não vemos o menor problema nas oscilações entre momentos mais descontraídos para aqueles definidores, como as lutas com Boo.

Estas, por si só, nos levam de volta aos velhos torneios de artes marciais, onde víamos uma maior estratégia para combater cada oponente. O mesmo vale para o vilão central da saga. A estrutura vigente em DBZ, contudo, não é jogada fora e temos um encerramento que faz jus à série, dando fim a tal criatura de forma tão épica quanto a morte de Cell. Aqui, Toriyama se destaca: o encerramento do anime não chega a ser um fim propriamente dito, apenas paramos de assistir a vida de Goku e seus amigos – suas histórias continuam, mas não mais as vemos.

A Saga de Majin Boo é uma amálgama de tudo que aprendemos a gostar em Dragon Ball. Misturando o humor com a seriedade, Toriyama nos traz uma história digna de encerrar essa fase da lenda de Son Goku e, por mais que tenhamos algumas aventuras em filmes, GT e Super pela frente, este final ficará sempre marcado em nossas memórias, não nos decepcionando da menor forma.

Dragon Ball Z – Saga 04: Majin Boo (Japão, 1993 – 1996)

Episódios: 195 – 291

Estúdio: Toei

Dubladores originais: Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Toshio Furukawa, Naoki Tatsuta, Kouhei Miyauchi, Daisuke Gōri, Tōru Furuya, Naoko Watanabe, Daisuke Gōri, Mayumi Shō, Mayumi Tanaka, Mami Koyama, Ryō Horikawa.

Dubladores brasileiros: Wendell Bezerra, Fátima Noya, Raquel Marinho, João Batista, Tânia Gaidarji, Luis Antônio Lobue, Alexandre Marconatto, Úrsula Bezerra, Márcio Araújo, Fábio Lucindo, Walter Breda, Alfredo Rollo.

Duração: 20 min (cada episódio)

Crítica | Berserk: Guia Oficial

A Panini traz mais um guia oficial de um mangá de sucesso com Berserk – Guia Oficial, uma enciclopédia completa, detalhando eventos, personagens e elementos do rico universo criado pelo autor Kentaro Miura.

O rico universo de Berserk

A edição é do tamanho e formato da reimpressão que a Panini anda lançando nas bancas de Berserk. Com capa simples, título laminado na capa e papel offset, é um bom custo-benefício pela quantidade de páginas (202) e o conteúdo massivo encontrado nele.

De início, temos 8 lindas páginas iniciais coloridas em papel offset, mostrando os personagens do bando principal: Guts, Puck, Caska, Isidro, Farnese, Serpico e Schierke. O guia é muito parecido com guias de mangás lançados anteriormente pela editora, como One Piece e Naruto. Dividido em 4 capítulos apresentando os personagens, inimigos e conceitos do mangá de Kentaro Miura.

Temos assim a ficha completa dos personagens (data de nascimento, tipo sanguíneo, idade, peso, etc) e sua descrição, destacando alguns momentos importantes do mangá para tal personagem e descrevendo suas peças de roupa e armas. Mas a parte de descrições que mais chama a atenção são as criaturas e os diferentes Apóstolos. Ver um pouco mais dos terríveis God Hand e seus lacaios resumem o quão criativo Miura é com a criação de seus inimigos.

Outros tópicos abordados ficam para a explicação de como a magia e as diferentes dimensões funcionam no universo do mangá. A cronologia de Midland também é detalhada, mostrando os diferentes e tumultuosos eventos que ocorreram nas terras onde Guts e seu bando vivem, além de incitar alguns mistérios da série, como a identidade do misterioso Skull Knight. Conteúdos bem interessantes aqueles que já se esqueceram após tantos anos de publicação da obra.

A edição original foi lançada recentemente no Japão, assim, o conteúdo do guia aborda eventos bem recentes do mangá, chegando até o volume 38 da série. Por isso mesmo, quem está acompanhando apenas pela nova edição da Panini deve pensar duas vezes antes de começar a ler para não acabar pegando spoilers e detalhes da trama. E confie, você não vai querer saber.

Curiosidades e entrevista com Kentaro Miura

O destaque para o guia fica para uma entrevista exclusiva com o autor, contando um pouco da origem do mangá e os conceitos iniciais que Miura tinha ao criar Guts e o universo de Berserk. A conversa, de 12 páginas ao todo, se estende até os momentos atuais da obra, com Miura discutindo para onde irá levar o seu longevo mangá daqui para frente.

Tais guias tem também o costume de conter alguns testes e brincadeiras com alguns personagens, como um teste para descobrir que tipo de Apóstolo você seria, ou uma compilação dos momentos onde a fada Puck serviu como alívio cômico no mangá. Pequenos bônus para os leitores.

Ao final da edição, rascunhos e designs iniciais de personagens são mostrados em detalhes, com alguns comentários do autor sobre a aparência, armaduras, armas e até o jeito de andar de alguns. Há também um pequeno tour pelo local onde o autor trabalha. E para fechar, nas últimas páginas temos um teaser e alguns storyboards misteriosos sobre os futuros eventos do mangá, se passando na aguardada ilha das Elfos.

No geral, há pouco conteúdo que um leitor ávido de Berserk não saiba sobre a obra. É muito mais um produto de consulta e para matar a saudade e saber um pouco mais sobre alguns personagens obscuros, criaturas e conceitos do mangá. A Panini fez novamente um ótimo trabalho em adaptar os textos e manter a grafia e design das páginas originais.

Veredito

O Guia Oficial de Berserk é um ótimo compilado de informações e curiosidades sobre a obra de Kentaro Miura. Apesar de um preço elevado comparado com outras edições da editora, a quantidade de conteúdo e o cuidado na edição da Panini fazem valer a pena para os fãs da obra de Guts. Apesar de não entregar nenhum conteúdo extraordinário ou muito diferente do esperado, é um bom jeito de relembrar a épica obra de Miura, que já se aproxima dos seus 30 anos de publicação.

Berserk: Guia Oficial

Autor: Kentaro Miura

Preço: R$ 23,90

Volumes: 1

Formato: 13,7 x 20 cm

Acabamento: Papel Offset (com páginas coloridas)

Mangá analisado com edição oferecida pela editora Panini Comics.

Review | Theatrhythm Final Fantasy - Um Presente Para os Fãs

Assim como Dissidia, Theatrythm Final Fantasy é um game comemorativo do aniversário da franquia, marcando os vinte e cinco anos desde o lançamento do primeiro jogo. Enquanto o anterior foi um game de luta, contudo, esse é, como o próprio nome deixa bem claro, musical, contendo as famosas e renomadas músicas da série.

A primeira coisa que se deve saber sobre o game é que ele é feito exclusivamente para fãs da franquia – todas as suas músicas são tiradas de jogos em versões não arranjadas, então espere aqueles sons em 8 bits de FFI até FFIII. O jogo funciona como qualquer outro do gênero – conforme as notas se aproximam de certo ponto na tela é preciso clica-las para que a música progrida. Em Theathrythm há três tipos de notas, representadas por três cores diferentes: a vermelha requer somente um aperto, verdes precisam ser seguradas e as amarelas possuem uma seta dentro que demonstram a direção que o jogador deve deslizar o dedo ou a stylus (no caso do 3DS).

Não são somente as notas que diferenciam cada música dentro do musical – existem, também, três tipos de fases, ou sequências: Battle Music, Event Music e Field Music. Nas três o jogador possui uma barra de vida que esvazia conforme erros são cometidos. O primeiro tipo é, como o nome diz, uma batalha, temos quatro personagens que, conforme acertamos as notas, vão distribuindo ataques a uma série de inimigos icônicos (como Ultros, Kefka, Safer Sephiroth) dentro da franquia. O segundo tipo são músicas especiais que, ao fundo, mostram cenas do jogo de qual foi originada. O terceiro tipo representa o andar pelo overworld dentro de cada Final Fantasy. A forma como as notas são distribuídas variam de acordo com o tipo da fase na qual se joga.

Antes do início de cada música podemos escolher de um (no caso das Field Musics) a quatro personagens, estes são os principais de cada jogo em versões “chibi” – Terra em FFVI, Cloud em FFVII, Lightning em FFXIII e assim por diante. Cada um desses possui diferentes status que se dividem em força, magia, agilidade e sorte. A equipe deve ser formada a fim de equilibrar estes, obtendo-se, assim, um melhor resultado nas batalhas. Adotando elementos de RPG da franquia, após cada música, recebemos pontos de experiência que fazem com que os personagens passem de level, melhorando ainda mais seus atributos e dando uma maior sensação de progressão dentro do jogo. Em última instância, contudo, tal avanço não altera muito a jogabilidade, se tornando um elemento dispensável dentro da proposta do game.

Um grande defeito de Theathrythm, porém, é a má disposição das notas nas menores dificuldades que acabam tornando difícil a tarefa de se completar um nível, ao ponto que elas não se encaixam perfeitamente dentro da música. Felizmente nas dificuldades mais elevadas esse problema desaparece, ao custo de uma maior habilidade do jogador. Além disso as músicas menores, em geral de FFI ou FFII tem sua duração muito estendida, sendo repetidas inúmeras vezes dentro da mesma fase e as maiores, como Dancing Mad, são cortadas, tirando grandes trechos de sua duração total.

A versão para 3DS possui diversos conteúdos adicionais para download – personagens e músicas a serem adicionadas ao repertório. Já a versão para iOS requer que todas as músicas sejam compradas (à exceção de algumas que vem a critério de demonstração). Essa última versão, também, conta com menos modos de jogo – como o multiplayer cooperativo – e vale, portanto, somente para quem apenas deseja jogar algumas músicas. Se o desejo é ter o game completo, recomendo a versão de 3DS.

Theathrythm Final Fantasy é um ótimo game, quase obrigatório, para os apreciadores da música da franquia de Rpgs. Conta com faixas clássicas como Dancing Mad, One-Winged Angel e To Zanarkand. Algumas são deixadas de fora, mas, em geral, é um jogo de agrado dos fãs. Para os que pouco conhecem a série o jogo vale como uma boa experiência musical e, talvez, como entrada para o universo Final Fantasy, mas a aceitação varia do gosto musical do jogador.

Theatrhythm Final Fantasy

Desenvolvedora: Square Enix

Lançamento: 16 de Fevereiro de 2012

Gênero: Musical

Disponível para: Nintendo 3DS, iOS

Crítica | A Época da Inocência - A Prisão dos Bons Costumes

Martin Scorsese é um dos principais diretores autores do cinema americano tendo até mesmo revolucionado a linguagem da arte como um todo com suas invenções visuais e soluções inteligentes. Como é comum para esse tipo de artista, há simplesmente uma área que Scorsese domina e faz melhor que muita gente: os seus filmes urbanos sobre máfia e crime. Mesmo que tenhamos uma porção de obras-primas desse tema bastante complexo, vez ou outra Scorsese precisa exorcizar seus demônios.

Filmes religiosos são uma constante, além de thrillers, documentários e filmes biográficos. A Época da Inocência é um de seus poucos e, provavelmente, o único filme de romance de época. É algo simplesmente incomum em sua carreira não muito familiarizada com esse tipo de história e isso certamente é sentido ao longo do filme demasiado burocrático. Apesar disso, há um grande discurso dessa clássica história de Edith Wharton com a verve pessoal de Scorsese e é justamente isso que torna esse longa memorável.

A Prisão da Aristocracia

Para quem desconhece, A Época da Inocência é adaptado do livro homônimo de Edith Wharton. Com cuidados especiais de Jay Cocks e Martin Scorsese para a adaptação, temos uma narrativa bastante próxima a da obra original. Aqui, acompanhamos a alta sociedade elitista de Nova Iorque em 1870 através do olhar do advogado Newland da respeitada família Archer.

Sabendo que seria de bom tom casar-se com uma moça de família renomada, Newland está noivo de May Welland. Apesar do casamento ser bom para seu status público, o protagonista de mentalidade à frente de seu tempo, sabe que sua noiva tem os pensamentos fechados e pequenos impregnados na alta sociedade nova-iorquina. Desestabilizando ainda mais sua vida, Newland acaba conhecendo a prima casa de May, a condessa Ellen Olenska que fugiu da Europa em busca de suas raízes e de um divórcio contra seu desinteressado marido.

Newland e Ellen acabam próximos com as constantes visitas que um faz ao outro. Uma atração inapropriada surge e ambos se apaixonam, afinal ambos compartilham opiniões muito parecidas, além do corajoso modo de agir diante às imposições daquela sociedade. Em um dilema complicadíssimo, Newland precisa decidir se abandona sua noiva ou aceita não desestabilizar seu círculo social repleto de fofoqueiros hipócritas extremamente ricos.

A abordagem da adaptação que Scorsese traz em A Época da Inocência com certeza não é para todos. Ele opta em tornar seu filme menos cinematográfico ao inserir o mais incomum dos narradores over na sétima arte: o onisciente e onipresente. Através de múltiplas intrusões da narradora, Scorsese busca estabelecer os modos dessa alta sociedade de 1870, dos comportamentos éticos e da moral dos bons costumes entre aqueles cidadãos.

É uma característica única, mas certamente também funciona como uma faca de dois gumes que mais fere do que beneficia. Há um certo ditado que no cinema quase todo narrador over é dispensável com uma dose equilibrada de diálogo expositivo. Como não temos esse tipo de exposição nas conversas requintadas entre os personagens, a narradora pega toda a função para si, nunca falando algo que fosse realmente pertinente. É simplesmente incômodo, pois é possível ajustar essas inserções apenas com imagens mais inteligentes. Scorsese simplesmente decide sacrificar o ar cinematográfico para aproximar seu longa com um tom mais “literário”.

Há uma gritante falha estrutural nessa história da mesma forma. Apesar de acompanharmos sempre o ponto de vista do protagonista Newland, a narrativa perde significativamente a sua moral ao constantemente afirmar que aquela sociedade é “venenosa, hipócrita e depravada” ao nunca mostrar na tela as provas dessa afirmação. Para o espectador, apenas sentimos que os coadjuvantes são pessoas tediosas, muito chatas e preconceituosas de mente fechada, mas nada que fosse além disso.

Há casos sutilíssimos que tentam mostrar o nível de corrupção moral dos personagens ao fazer um homem casado perder o respeito de seu nome pelas incessantes investidas amigáveis na condessa Olenska – nada que fosse realmente condenável surge em tela. Ou quando a esposa desse mesmo homem procura a ajuda de sra. Mingott, uma das mulheres mais ricas e bem quistas da alta sociedade nova-iorquina. Mingott, sempre muito divertida e aparentemente uma mulher de pensamentos mais progressistas, enxota a mulher de sua casa, ultrajada pela “perversão” que havia se instalado naquele lar.

É sutil, de fato, mas insuficiente para mostrar o nível de canalhice que a narradora afirma ou dos sentimentos de Newland a respeito de seus colegas. Aliás, é justamente pelas estranhas escolhas com o protagonista que mal entendemos direito quem são aquelas pessoas e as respectivas importâncias sociais de seus papeis no meio. Nesse vai e vem constante de jantares e bailes com inúmeros rostos desconhecidos para o espectador, é inevitável perder o interesse nesses personagens tratados com a menor relevância possível pelo texto – apesar de serem peças fundamentais da moral do filme.

É impressionante, portanto, que A Época da Inocência não seja um desastre narrativo completo. Pelas boas performances de Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer, a proibida história de amor entre os dois funciona satisfatoriamente, apesar da jornada ser bastante tediosa. É proposital, de certa forma, que tudo seja tão lento e frio, afinal todo o ambiente externo aos dois vive de castrar emoções, transformando todos em robozinhos da alta sociedade, com os mesmos pensamentos, vícios e opiniões compartilhados em fofocas depois de elegantes jantares abastados.

Nos momentos que o casal proibido compartilha a sós, há fagulhas de personalidade e paixão que injetam mais vida ao retrato congelado que Scorse pinta com a encenação e ritmo do filme. Assim como na vida real, não existe uma justificativa no florescer do amor e na tensão sexual entre os personagens, e ainda assim conseguem convencer o espectador.

Isso se trata por uma condição inevitável de empatia para conosco: a opressão. Condessa Olenska é uma personagem oprimida em todas as suas características. Ela é prisioneira do marido, das boas normas que a impedem de conseguir o divórcio, é julgada por todos por ser uma mulher mais independente, além de ser indesejada na posição sócio econômica que conquistou, é rejeitada até mesmo pela própria família.

Nesse núcleo de opressão passivo agressivo, Newland tenta salvar a mulher dos maus dizeres e dos rumores odiosos. Se posicionando quase como uma figura paterna protetora, acaba se apaixonando pela mulher que tanto defende. Apesar disso, ao analisarmos melhor Newland, vemos que ele também se encontra em uma situação reversa, mas similar. É um jogo de situações similares, apesar de opostas.

O protagonista é prisioneiro de sua própria classe social. Embora pense e aja de modo diferente no âmago de sua privacidade, Newland precisa se comportar como os demais, embora durante sua jornada amorosa proibida, ele confronte pensamentos cruéis de seus colegas de vez em quando. Depois, através de suas próprias decisões errôneas, acaba prisioneiro de um relacionamento patético por falta de coragem em agir mais rapidamente. Newland, ironicamente, apesar de condenar seus colegas, acaba sendo o pivô da hipocrisia do filme. No final, há sim uma bonita reviravolta envolvendo o relacionamento muito rudimentar que o protagonista tem com sua esposa May ao longo de toda a obra.

Esforços de uma Época

É muito provável que A Época da Inocência seja um dos filmes melhor dirigidos de Martin Scorse. Não somente porque o filme é uma homenagem a seu pai, mas também, como disse, por trazer uma mensagem e jornada um pouco similares ao cenário que viveu em 1970.

A Nova Hollywood, dominada por figuras excêntricas e talentosas como Michael Cimino, Hal Ashby, Brian De Palma, Peter Bogdanovich, Woody Allen, Steven Spielberg, George Lucas, Francis For Coppola, William Friedkin e o próprio Martin Scorsese foi um experimento único na História do Cinema Americano conseguindo colocar os executivos de joelhos ao permitir que fizessem obras de arte autorais para pequenos públicos com custos de produção muitas vezes bastante altos. Esse voo de liberdade nasceu com violência e terminou rapidamente. Até o fim da década de 70, não haveria mais esse tipo de liberdade pelos diversos problemas de produção que os filmes apresentavam, além do prejuízo tremendo.

Scorsese experimentou o melhor e o pior nessa década, chegando perto até mesmo de morrer pelo vício frenético que possuía por drogas sintéticas e bebidas alcoólicas. Salvando-se por um triz, Scorse conseguiu algo que nem Spielberg conquistou de fato: foi o único desses cineastas a produzir grandes filmes caros podendo escolher os projetos que quisesse, sem apelar a franquias milionárias ou sequências de suas obras.

A Época da Inocência é uma grande carta aberta de lamento pela morte daquela liberdade que ele experimentou um século antes do tempo diegético do filme. Podia se expressar como quisesse através da arte, experimentar qualquer coisa e se divertir sem a preocupação do julgamento alheio. Esse assassinato da liberdade, dos modos mais brandos de coerção, é o tema desse longa. Justamente por isso que o diretor se dedica tanto a construir uma experiência catártica para o espectador.

Sabendo que se trata de uma narrativa muito estacionária de progresso lento, o diretor apela em fazer uma recriação fabulosa e fidedigna à época retratada. A Época da Inocência é um deleite visual como poucos outros. Há um cuidado exemplar com a direção de arte muito valorizada pelos enquadramentos majestosos de Scorsese focando na culinária, na tapeçaria, na prataria e porcelanato, nos móveis, na arquitetura das casas, das decorações em pinturas e estátuas e do figurino. É arrebatador de tão belo e apropriado, parece até mesmo que ressuscitaram o século XIX.

Os elogios também são apropriados para a decupagem de Scorsese que busca dinamizar a imagem do filme sempre que possível, seja inserindo jump cuts disfarçados, pequenos slow motions, explosões de cores a la Hitchcock em Um Corpo que Cai, e pela variedade visual de seus enquadramentos nada menos que perfeitos.

Mesmo que tenhamos uma infinidade de cenas sobre bailes, jantares e conversas com os personagens sentados em sofás ou bancos, Scorsese se nega a acomodar o visual do filme. Temos travellings agitados para mostrar toda a extensão de uma mesa, enquadramentos azimutais para exibir os pratos elegantes a partir do ponto de vista dos convidados, além de uma pequena série de planos sequência no começo do filme para dar a ilusão de um mundo mágico e perfeito.

A passagem para um lugar frio, sombrio e artificial é vista através de cenas muito estratégicas nas quais a cinematografia e iluminação de Michael Ballhaus simplesmente brilham de tamanha beleza que evocam sentimentos tristes, de luto e lúgubres. De modo constante, para replicar pinturas barrocas, Ballhaus usa essa iluminação característica por fugir do naturalismo, brincando com luzes pastéis e sombras profundas. Existem até mesmo transformações ativas na iluminação muito ousadas como quando Newland lê uma carta reveladora de Ellen Olenska. Todo o quarto se apaga e uma forte luz branca é jogada na linha do olhar do personagem, o forçando a enxergar uma verdade indesejada. Essa mesma luz que o cega na cena final do filme carregada de simbologia não somente por isso, mas também pelo uso do amarelo em elementos-chave da narrativa: as flores e o toldo.

Scorsese vai até mesmo além e ousa quebrar a quarta parede em alguns momentos bastante significativos para o protagonista. Apesar de criar um efeito interessante, é bastante inadequado para a atmosfera única que ele se esforça em modelar. Com os atores, o destaque fica para a dupla Day-Lewis e Pfeiffer. Mesmo sendo um ator muito investido nos seus personagens, Day-Lewis não consegue criar muito, provavelmente pela imposição da figura indesejável da narradora que castra os sentimentos que ele devia mostrar em tela.

Seu Newland é refém dessa situação desconfortável, apenas oferecendo uma das performances mais limitadas da carreira do ator. Há até mesmo uma estranha ocorrência na qual Lewis se põe à beira do choro na menor das discussões. O que deixa ele mais interessante são as expressões de ódio controlado que lança para May (Winona Ryder) ou pelo fato da química tão apurada e verdadeira que ele consegue criar com Pfeiffer – essa, muito competente em tornar Olenska uma figura sofrida e acostumada com a opressão.

A Censura da Inocência

Mesmo com tropeços expressivos, Martin Scorsese consegue tornar A Época da Inocência um ótimo filme. Sua mensagem continua extremamente relevante e, estranhamente, mais importante do que nunca durante o alvorecer de uma polícia do pensamento bastante odiosa, disfarçada como bastiões do politicamente correto, da boa moral e dos bons costumes.

Através de uma história de amor proibido sob os narizes de hipócritas vigilantes, Scorsese ousou deixar bastante claro: a maior beleza humana são as nossas indomadas paixões, corretas ou não. Vivemos em tempos tão “inocentes” quanto os de 1870. Scorsese criou um resgate sociológico que continuará atual por diversas épocas.

A Época da Inocência

Direção: Martin Scorsese

Roteiro: Martin Scorsese, Jay Cocks, Edith Warthon

Elenco: Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer, Geraldine Chaplin, Miriam Margoyles, Stuart Wilson

Gênero: Drama, Romance

Duração: 139 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=K0bENHsyGPg

Crítica | Altered Carbon - 1ª Temporada: A Netflix Mergulha no Cyberpunk

Diante de uma nova obra cyberpunk, é praticamente inevitável compará-la aos excelentes exemplos do subgênero que vieram antes. Akira, Ghost in the Shell (o anime ou mangá, não o recente filme com Scarlett Johansson), Blade Runner, todos foram essenciais para a popularização dessa temática primeiro explorada por autores como William Gibson (Neuromancer) e, claro, o próprio Philip K. Dick. Ao assistir Altered Carbon, nova série da Netflix, portanto, não podemos deixar de olhar para o passado - não a fim de dizer qual é melhor ou pior e sim para observar como o cyberpunk evoluiu desde suas primeiras abordagens na literatura e cinema.

Baseado no livro, de mesmo nome, de Richard K. Morgan, de 2002, a série foi originalmente concebida como um filme por sua criadora, Laeta Kalogridis. Por se tratar de um material R-Rated (o equivalente à classificação indicativa para maiores de 18 anos, no Brasil), contudo, a tarefa de encontrar um estúdio que comprasse a ideia não provou ser nada fácil, isso sem falar que era preciso tempo para explorar as diversas temáticas levantadas pelo romance original. Eis que, de longa-metragem, Altered Carbon passou para o formato de série televisiva, sendo comprada pela Netflix.

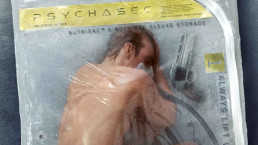

Como é bastante comum se tratando do cyberpunk, a obra estabelece uma atmosfera noir, com direito desde a ambientação mais escura, até a clássica voz em off do protagonista. Somos jogados em um universo no qual o corpo se tornou um mero receptáculo da mente, que pode ser transferida de uma “capa” para outra, permitindo que, aqueles que tem o dinheiro para comprar um novo corpo, possam viver para sempre - a morte real somente acontece quando o HD contendo a mente da pessoa é destruída.

Nesse futuro distópico, acompanhamos Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), um ex-mercenário que, após ter sua capa destruída, acorda 250 anos depois em um novo corpo. Kovacs é contratado por um matusa (os mais velhos e mais ricos do mundo), Laurens Bancroft (James Purefoy), para descobrir quem o matou em sua própria casa e acaba descobrindo que há muito por trás desse assassinato.

Por se tratar de um mundo completamente diferente do nosso (em tecnologia pelo menos), é de se esperar que exista aquele período de ajuste, para que possamos, de fato, entender o que está acontecendo. Similarmente à obra seminal de K. Dick, Androides Sonham Com Ovelhas Elétricas?, Altered Carbon nos joga direto nesse cenário distópico e apresenta as peças chave dessa história prioritariamente através da própria imagem ou de diálogos, que não caem na armadilha de serem forçadamente didáticos ou expositivos. Entendido, porém, como funcionam as “capas” e todo o conceito da morte real, o restante se torna bastante simples, podendo ser resumido ao visual e, evidentemente, os desdobramentos dessa tecnologia da possível vida eterna.

Evidente que, conforme progredimos na trama, mais elementos começam a ser introduzidos, como inteligência artificial, tortura virtual, dentre outros aspectos. O foco, porém, sempre se mantém em Kovacs e em sua investigação, que acaba se tornando algo maior do que simplesmente achar um assassino, similarmente à estrutura narrativa de Blade Runner e sua sequência, Blade Runner 2049. Dito isso, questões como a discussão religiosa sobre o processo de ressurreição tecnológico funcionam como catalisadores do enredo, além de ajudarem a construir o universo como um todo, garantindo a ele maior profundidade, podendo ser enxergado como algo, de fato, vivo. Não cabe, portanto, abordar a fundo tais questões em detrimento da trama geral, algo que sabiamente evitam, fazendo uso desses aspectos pontuais somente quando devem.

Mesmo as subtramas apresentadas, essas, sim, desenvolvidas ao longo dos dez episódios dessa primeira temporada, dialogam diretamente com a situação de Kovacs. Bom exemplo disso é a busca por determinado criminoso pela policial Kristin Ortega (Martha Higareda), que começa como algo um tanto desconexo do restante da trama, mas que acaba a impactando consideravelmente antes da metade da temporada - nesse quesito, a criadora da série acerta ao não deixar tudo para o final, espaçando os pontos de virada, que aparecem de maneira orgânica, sempre captando nossa atenção novamente.

O único ponto fora da reta é o arco de Vernon Elliot (Ato Essandoh) e sua filha, traumatizada depois de ter sua “capa” destruída de forma violenta. Claro que isso funciona a fim de demonstrar os danos psicológicos sofridos nessas constantes trocas, além de revelar o impacto da morte na vida da pessoa. Existe, claro, o subtexto de doenças psicológicas, abordando de maneira enfática questões como a síndrome do pânico, TEPT e a própria depressão, mas nada que justifique constante interrupções na narrativa principal, o que acaba fazendo com que toda a investigação do protagonista pareça ser, por vezes, algo secundário, o que claramente acaba prejudicando o ritmo da obra como um todo.

Ao menos, presente nessa subtrama, temos uma atuação maior do personagem Poe (Chris Conner), uma inteligência artificial, dona de um hotel, que age e se veste como Edgar Allan Poe, um belo toque adicional, não presente no livro original, que garante maior riqueza à série. Aliás, é interessante observar como a figura de Poe é usada, em determinados trechos, para alavancar a narrativa, oferecendo alguma informação ao protagonista, como o velho assistente que permanece no esconderijo o tempo todo - algo que ele próprio acaba mencionando em determinado momento.

Claro que tudo acaba girando em torno de Takeshi Kovacs, interpretado na medida certa por Joel Kinnaman, que entrega o típico forte e silencioso, mas que, sob a superfície, claramente carrega traumas passados. Kinnaman não é exatamente o auge da expressividade, mas cumpre seu papel de forma precisa, funcionando tanto nas violentas sequências de ação, quanto nos momentos de maior drama, principalmente aqueles envolvendo seu passado - contado prioritariamente através de bem inseridos flashbacks - e sua relação com a detetive Ortega, com quem, desde cedo, apresenta grande química, por mais que seu personagem seja extremamente grosso na maior parte do tempo.

É interessante observar como o ator consegue expressar o desconforto inicial de seu personagem em estar em um novo corpo - tendo morrido de forma violenta, ele demonstra essa sua dor em cada aspecto de sua linguagem corporal, algo que vai nitidamente se alterando conforme progredimos na narrativa. O texto também acerta ao saber trabalhar seu estranhamento a certos pontos desse mundo que ele encontra 250 anos depois. Os princípios básicos são os mesmos de seu passado, mas os detalhes são gradualmente apresentados a fim de causar o desconforto no protagonista, que, claro, dialoga com nossa própria percepção desse universo distópico.

James Purefoy, como o matusa que contrata o ex-mercenário, por sua vez, não cansa de impressionar, sempre deixando bem claro, pelo simples modo de falar, o poder que seu personagem carrega. Diversas vezes sentimos em seu olhar e seus movimentos que o personagem, de fato, é tão velho quando o texto diz que ele é a forte presença do sangue na imagem acaba gerando a relação desse ser ancião com vampiros, especialmente pela forma elitizada que o personagem se apresenta - há um ar de nobreza, como se a sociedade tivesse, de fato, regredido, ponto utilizado para explicitar toda a desigualdade social, que já é exposta pelo contraste entre sua imponente morada com as ruas escuras e sujas, tipicamente cyberpunk, do “mundo de baixo”.

Aliás, chega a ser um grande choque quando partimos desse visual mais “clean”, acima das nuvens, da casa de Bancroft, para a violência da cidade abaixo, que jamais é ocultada pela direção, que não exagera na violência explícita, mas a utiliza quando necessário. Apesar dessa dosagem certa, nas sequências de ação, vemos mais do lugar comum, subaproveitando as boas coreografias, especialmente quando há vários atores em tela. O resultado final são cenas de ação que apenas pontualmente impressionam, em geral mais fruto da atuação de Kinnaman do que do desencadear das ações em si.

Não há como negar, porém, o imersivo visual construído para a série, com bom uso do neon e da mistura de tecnologia avançada com elementos antigos para criar algo nitidamente vivo, que não soa tão distante do concebível. Em outros momentos, porém, há de se notar um claro exagero na repetição de determinados trechos, especialmente em um capítulo determinado que faz questão de exibir o mesmo plano inúmeras vezes ao longo de sua duração. Felizmente, o recurso falho não é usado muitas vezes mais na temporada, minimizando seus efeitos negativos em nossa percepção da obra como um todo.

São deslizes como esses que impedem que Altered Carbon atinja o grau de qualidade que merece, caindo no velho problema da trama dilatada, podendo ser resolvida, claramente, em menos tempo. Ainda assim, toda a construção de seus personagens e do universo como um todo é capaz de nos fazer mergulhar nesse futuro distópico cyberpunk, mantendo nossa atenção, que somente é dispersada ao término da temporada. Sendo assim, a Netflix acaba de ganhar uma ótima série, que, mesmo com seus defeitos, não deixa de nos impressionar positivamente.

Altered Carbon (EUA, 2018)

Criado por: Laeta Kalogridis

Direção: Uta Briesewitz, Peter Hoar, Nick Hurran, Andy Goddard, Alex Graves, Miguel Sapochnik

Roteiro: Brian Nelson, Steve Blackman, Laeta Kalogridis, David H. Goodman (baseado no livro de Richard Morgan)

Elenco: Joel Kinnaman, Martha Higareda, James Purefoy, Ato Essandoh, Chris Conner, Hiro Kanagawa, Kristin Lehman, Alika Autran, Waleed Zuaiter, Byron Mann

Emissora: Netflix

Episódios: 10

Gênero: Ficção científica

Duração: 50 min. cada episódio

Crítica | 8½ - Em busca da verdade interior

"Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum" - frase inscrita no Templo de Apolo em Delfos

A arte é a realidade concreta vista pela subjetividade alheia. Através de uma determinada percepção, o público entra em contato com sentimentos, ideias e personagens que, mesmo não manifestos, surgem como possibilidades dentro de cada indivíduo. Recepcionar uma obra artística é descobrir coisas acerca de nós mesmos e daquilo que nos rodeia. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que o artista tenha investigado a fundo o próprio mundo interior, com todos os anjos e demônios que lá habitam. É somente ao evitar as armadilhas da auto-ilusão que ele poderá enxergar a realidade desnuda e retratá-la de maneira fidedigna.

Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), o protagonista de 8½ (a obra-prima máxima de Federico Fellini), está enfrentando justamente os desafios de perscrutar essa verdade interior. O seu maior objetivo é conhecer a essência do seu ser. Porém, há um problema: ele já não é um jovem à procura de uma história para contar, pronto para juntar os amigos e debutar na arte cinematográfica, mas sim um diretor estabelecido cujos próximos filmes são longamente aguardados pelos espectadores. Ao redor há um grupo enorme de pessoas que dependem imensamente do seu esforço, talento e atenção.

Os responsáveis pela produção lhe exigem mais informações sobre o longa que estão ajudando a realizar; os jornalistas perguntam constantemente a respeito do filme e da história que será contada; Madeleine (Madeleine Lebeau), uma atriz francesa, o importuna sobre o papel que interpretará; o crítico de cinema Carini (Jean Rougeul) não cessa de falar acerca dos problemas do roteiro e das inúmeras falhas presentes no texto; Carla (Sandra Milo), a amante, está na cidade e não quer ficar sozinha; a sua esposa, Luisa (Anouk Aimée), se encontra ciente de suas infidelidades; e a razão por trás das aparições fantasmagóricas de Claudia (Claudia Cardinale) ainda lhe são desconhecidas.

Em outras palavras, Guido está sufocando. Ele não consegue respirar e o universo que o circunda parece estar se fechando cada vez mais. A própria mise-en-scène reflete essa realidade intensamente: com uma câmera inquieta, Fellini e o diretor de fotografia Gianni Di Venanzo (um dos maiores nomes do cinema italiano) fazem questão de manter pouca distância entre os rostos dos atores e os quadros, ressaltando o quanto eles ocupam de espaço dentro dos planos, e usam movimentos laterais para revelar a presença constante de algumas personagens de 8½. Além disso, eles nos mostram reiteradamente como os ambientes estão repletos de pessoas, o que cria uma poluição visual e sonora, esta última sendo competentemente registrada pelo claustrofóbico design de som.

Entretanto, numa interpretação superficial, essa construção pode passar a equivocada impressão de que o protagonista de 8½ está apenas enfrentando um desgaste emocional e psicológico, gerado "simplesmente" pelas cobranças dos seus parceiros profissionais e amorosos. Da mesma maneira, a famosa cena inicial, em que o sentimento de aprisionamento o faz sair do carro, fugir do engarrafamento e cair no chão após alçar voo, pode transmitir a sensação de que o objeto de crítica do longa é a vida moderna, na qual os automóveis e as urgências do dia-a-dia exercem uma pressão sobre-humana. 8½

É possível também dizer que ele está passando por um bloqueio criativo, problema que o protagonista até admite em certo momento. No entanto, como é perceptível ao longo da narrativa, o seu conflito interno é maior do que todas essas alternativas. Em essência, está relacionado com a busca pelo seu eu verdadeiro. Até aquele momento, Guido vivia uma mentira. Quase tudo que estava à volta era falso e desprovido de substância. Eventualmente, o sucesso profissional que acompanha essa ilusão acabou por criar uma espécie de realidade alternativa, na qual ele era a figura máxima de um reinado de embustes e auto-trapaças (a dublagem ajuda a criar essa impressão).

Mas uma vez que há sempre um limite para a quantidade de engano que uma pessoa é capaz de aguentar, esse universo passa a ser invadido por visões e sonhos estranhos. Embora possa ter sido uma opção motivada pelo inconsciente e, muito provavelmente, também originada por um certo egocentrismo (o qual parece acompanhar todos os artistas), Guido está tentando realizar um filme autobiográfico. No plano da consciência, em que as intenções podem ser facilmente verbalizadas, a história que deseja contar é apenas um retrato do que ele viveu no passado, uma trama honesta capaz de ajudar as outras pessoas a enterrarem o que "de morto carregavam".

Todavia, como só é possível fazer um filme sincero conhecendo a si mesmo e sendo verdadeiro com as descobertas feitas, a pré-produção interminável do longa 8½ se transforma na jornada de auto-revelação de Guido. Para isso, torna-se necessário retornar aos acontecimentos que fundamentaram a sua personalidade. É em razão disso que, a partir de uma concepção fortemente psicológica, as visões e lembranças começam a lhe recontar os momentos cruciais de sua trajetória, os quais são essenciais para colocá-lo, pela primeira vez, no caminho trilhado pelos artistas genuínos e capazes de dizer algo sobre a realidade.

A infância, a relação com os pais, a educação católica e o casamento com Luisa deixam de ser eventos acumulados de uma biografia e viram acontecimentos definidores de uma personalidade. História, fé e amor se unem para gerar a verdade de uma alma. Até os ímpetos mais animalescos (recriados na inesquecível cena do harém, que é composta de um jogo de luz que remete à psicologia junguiana) precisam ser aceitos. Sob a égide da conciliação, todas as situações e pessoas que marcaram a vida de Guido possuem os seus papéis na dança da existência, diferenciados apenas pela importância que exerceram.

E se, no fim, após todas as personagens e os membros do circo irem embora, resta apenas o protagonista enquanto criança, é porque tudo o que fazemos em nossas vidas deve ser visto sob a perspectiva dessa idade. A inocência que acompanha os primeiros anos de um sujeito é o único altar do qual pode se justificar uma vida. É somente diante dos olhos de quem sonha ser alguém que a realização ou não de um plano específico deve se colocar. Como dizia Georges Bernanos: "O espírito da infância julgará o mundo". E se é assim para o todo, por que não seria para Guido?

8½ (Otto e Mezzo, 1963 – Itália)

Direção: Federico Fellini

Roteiro: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi

Elenco: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele

Gênero: Drama

Duração: 138 min.

https://www.youtube.com/watch?v=OtDQOF_pU8A