Crítica | Blade II - O Caçador de Vampiros - O Poder de Uma Boa Direção

A estreia de Blade nas telonas, apesar das críticas negativas, foi bem-sucedida comercialmente – o filme contava com inúmeros problemas, desde a direção, até atuações dramáticas e coreografias simplesmente terríveis. É claro que o dinheiro fala mais alto e o filme ganhou uma sequência quatro anos depois. Mas Blade II, felizmente, consegue se distanciar do primeiro, nos entregando não só a melhor entrada da trilogia, como um ótimo filme de ação. Evidente que o mérito vai para ninguém menos que Guillermo Del Toro. O diretor, ainda no início de sua carreira, já se destacara através de Cronos, e, portanto, já tinha certa experiência em obras sobre vampiros.

Alguns anos após os eventos do primeiro Blade, o caçador de vampiros está em busca de seu mentor, Whistler (Kris Kristofferson), que, ao contrário do que acreditávamos, não morreu no longa anterior – ele fora capturado pelas criaturas da noite e movido de país em país, forçando Blade (Wesley Snipes) a entrar em uma caçada de gato e rato, ao lado de seu novo assistente, Scud (Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead). Não demora muito, porém, para o protagonista ser contactado pelos vampiros, que agora se preocupam com uma nova ameaça em comum, uma criatura que se alimenta tanto do sangue dos humanos, quanto dos outros sugadores de sangue. Dito isso, Blade passa a liderar uma equipe formada pelas criaturas que por tanto tempo ele caçara, a fim de encontrar esse novo ser.

Através da introdução desse novo vilão, o roteiro de David S. Goyer já se diferencia essencialmente do filme anterior. Forçando o personagem principal a se relacionar com um grupo de vampiros, a mitologia da franquia ganha novos ares e o texto aproveita para nos trazer alguns alívios cômicos através do personagem de Ron Perlman, que iniciara sua parceria com Del Toro no primeiro longa-metragem do diretor. O mais interessante de se observar na criação desse novo antagonista, contudo, é como seu visual fortemente inspirou a obra posterior de Guillermo, Noturno (The Strain), que inclusive ganhara uma adaptação para as telinhas mais recentemente. Com essa frágil aliança formada, a narrativa automaticamente se enche de tensão, visto que esperamos alguma traição de um dos lados a qualquer momento.

Goyer ainda insere um bem construído plot twist nos momentos finais da obra, que, de forma curiosa, nos faz passar a torcer pelo vilão, Nomak (Luke Goss), por alguns instantes. Era de se esperar que algo assim aconteceria e, obviamente, Blade já sabia de tudo desde o início, mas através dessa inserção, a narrativa se renova, não se permitindo cair na ociosidade e mantém nossa atenção fixada na tela. É importante ressaltar que, embora não tão profundo, o antagonista demonstra uma maior construção e conseguimos nos relacionar mais com ele – ainda estamos falando de um vilão de filme de ação, mas, ao menos, entendemos o porquê de sua ira em relação aos vampiros.

O verdadeiro mérito de Blade II, todavia, está em sua direção. Del Toro nos traz ótimas sequências mais agitadas, os enquadramentos favorecem os efeitos especiais e a iluminação permite com que eles se mesclem ao cenário, permitindo um bom envelhecimento do filme. Alguns trechos em CGI são, sim, perceptíveis, mas nada que consiga estragar nossa visão sobre a obra. O diretor consegue mesclar bem esses trechos, encadeando a computação gráfica com as coreografias, que, enfim, recebem o cuidado que merecem e nos entregam emblemáticas sequências de ação, cada uma bem diferenciada da anterior, ao ponto que não nos cansamos do filme em qualquer momento.

Dito isso, o texto conta com alguns clichês, como a paixão do protagonista por Nyssa (Leonor Varela), o típico cenário de Romeu e Julieta, mas, felizmente, esses momentos são bem encaixados dentro da trama principal, não permitindo um devaneio maior do que realmente importa. Além disso, alguns maneirismos de Snipes continuam aqui, com movimentos excessivamente teatrais, que prejudicam nossa imersão. Ao menos, esses são consideravelmente menos presentes que no primeiro filme, permitindo que nos entreguemos mais naturalmente à narrativa.

Através da direção de Guillermo del Toro, Blade II prova ser um longa-metragem muito superior ao original. Ele ainda traz alguns pequenos problemas, mas a diferença entre ambos chega a ser brutal. Temos aqui um ótimo filme de ação que envelheceu bastante bem, apesar de seu uso da computação gráfica. O personagem da Marvel Comics, enfim, recebe a adaptação que merece em um claro exemplo da diferença que um diretor faz para uma franquia.

Blade II – O Caçador de Vampiros (Blade II – EUA/ Alemanha, 2002)

Direção: Guillermo del Toro

Roteiro: David S. Goyer

Elenco: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman, Leonor Varela, Norman Reedus, Thomas Kretschmann, Luke Goss, Matt Schulze

Gênero: Ação

Duração: 117 min.

Crítica | Mutação - Os Insetos Gigantes de Del Toro

Mesmo em suas humildes origens, Guillermo del Toro já demonstrava algumas das características que formariam a perceptível identidade de seus filmes. Em Mutação, seu segundo longa-metragem e primeira produção falada totalmente em inglês, o diretor novamente mergulha no gênero terror, com traços de ficção científica, em uma trama que não somente faz uso de elementos de outros clássicos do gênero, como introduz alguns recursos estilísticos que veríamos sendo usados, posteriormente, pelo realizador. O grande problema é que, mesmo com tais pontos, a obra não consegue fugir da mesmice, não sendo capaz de se firmar como um filme facilmente reconhecível de seu diretor, sendo apenas mais uma entre centenas de longas do gênero.

De início somos apresentados uma Nova York vítima de uma grande epidemia, que tem sido a causa da morte de inúmeras crianças. Na tentativa de combater a doença, a doutora Susan Tyler (Mira Sorvino) e o Dr. Peter Mann (Jeremy Northam) criam uma nova espécie de inseto, que há de acabar com a população de baratas, transmissoras da doença, na cidade. A estratégia dá certo e poucos anos depois vemos os dois casados, tentando ter um filho. O que os pega de surpresa é que esse novo inseto, que deveria ter sido erradicado, em virtude de alguns genes nele inseridos, acabou passando por mutações. O resultado são novos seres do tamanho de humanos que caçam os cidadãos incautos, conseguindo se disfarçar facilmente dentre a população geral.

Um dos grandes problemas de obras que tentam oferecer explicações científicas para suas tramas tresloucadas é que, muitas vezes, essas informações que os roteiristas tentam oferecer não fazem o menor sentido, entrando em conflito não somente com a lógica interna do filme, como com a própria realidade. Evidente que, se tratando de uma obra de ficção, a suspensão de descrença jamais deve ser descartada, mas Mutação é um daqueles filmes que exigem doses cavalares dessa suspensão para que possamos, ao menos, levar a sério o que o texto de Matthew Robbins e Guillermo del Toro, que adapta o conto de Donald A. Wollheim, busca nos contar.

Já pela sinopse podemos levantar a sobrancelha diante desse argumento típico de filmes B, algo que funcionaria plenamente se não se levasse a sério como Mutação o faz. O problema é que toda a metamorfose do inseto tenta ser explicada cientificamente, algo que apenas termina de quebrar por completo a nossa suspensão de descrença. Estamos falando de insetos gigantes (o que por si só já exige mais tolerância do espectador), que adotaram formas de parecerem humanos e que chegaram nesse nível em menos de cinco anos. Como dito, é demais para engolirmos e, considerando a seriedade demonstrada pelo texto, que faz questão de colocar como protagonista uma entomologista, não podemos simplesmente relevar a falta de realismo na proposta da obra.

Não bastasse isso, a narrativa assume uma notável hesitação em diversos trechos, especialmente os iniciais, que fazem uso de elipses explícitas a fim de demonstrar a erradicação da doença, que fez necessária a criação do inseto geneticamente modificado. Tais saltos temporais apenas criam uma estrutura demasiadamente fragmentada, agravada pelo fato de todo esse prelúdio ser desnecessário à trama geral, podendo ser resolvido de maneira mais sofisticada, através dos créditos iniciais, que já mostram a evolução da doença e, claro, posteriores diálogos. Com isso, o filme acaba demorando consideravelmente para chegar onde realmente interessa, tendo um enredo bastante inchado.

Não podemos deixar de levar em conta, também, a inclusão de diversas subtramas que, no fim, nada acrescentam - essas são: o arco do menino e seu pai / avô engraxate; toda a história do casal principal tentando ter um filho (evidente diálogo com a doença que afetava só crianças, mas que somente faz a narrativa ficar inchada); a subtrama do colega de trabalho de Susan; a história das crianças que colecionam insetos (simplesmente esquecidas após serem devoradas). Tudo isso, além de dilatar a obra como um todo, acaba tornando o texto mais frágil, já que, notavelmente, insere elementos que, posteriormente, são meramente descartados ou mal trabalhados. No fim, a impressão que nos é deixada é que praticamente todos os personagens só funcionam como buchas de canhão, presentes apenas para que os insetos possam matar alguém.

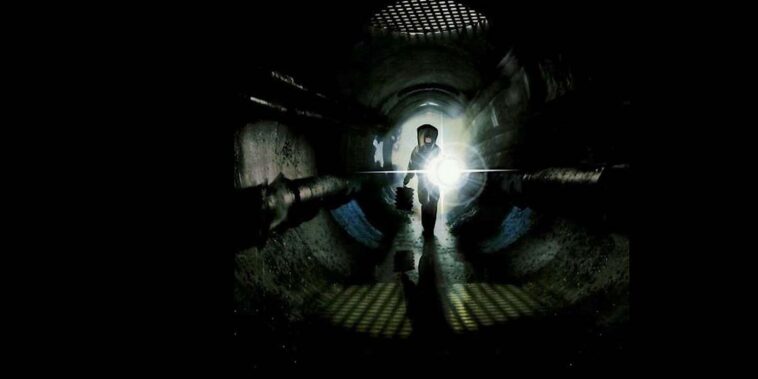

Felizmente, salvando seu filme da tragédia completa, del Toro consegue criar alguns elementos que podem ser enxergados como elementos positivos. Um deles é o sábio ocultamento dos insetos gigantes durante a maior parte do filme, gerando interesse no espectador, além de não quebrar a atmosfera de terror completamente ao revelar tais seres, tornando-os, imediatamente, menos aterrorizantes. De fato, ele sabe bem guiar nosso olhar, criando um bom suspense nas horas devidas, enquanto cria certa ansiedade para descobrirmos o que, de fato, aconteceu com tais criaturas. Evidente que a revelação quase destrói toda essa expectativa, mas, ao menos, até chegarmos aí, não temos consciência da ausência de sentido da trama.

Devemos levar em conta, também, a criação dessas criaturas, tanto no design de seus “disfarces”, quanto na execução em si, que, quando não faz uso do CGI, funciona plenamente, passando a impressão de estarmos vendo, de fato, um inseto real. Claro que muito se deve à pouca iluminação, que mascara os defeitos desses seres, mas mesmo quando em evidência, em certos trechos, eles nos convencem, trazendo o pouco de realismo que o roteiro não consegue.

Surpreendentemente, a maior ressalva em relação a Mutação é a forma como a obra se torna completamente genérica quando próxima de seu desfecho. Claro que Del Toro faz proposital uso de conceitos de Alien, possivelmente mais como homenagem do que cópia descarada, mas o real problema está na mesmice do desenrolar dos acontecimentos. No fim tudo vira uma grande fuga pela sobrevivência exatamente igual a inúmeros outros exemplares do gênero. Com isso, rapidamente perdemos nosso interesse, tanto pela clara sensação de já termos visto isso, repetidas vezes, anteriormente, quanto pela previsibilidade do fim do filme.

Com isso, somos deixados com aquele gosto amargo na boca, como se o final, “feliz” demais, tivesse sido realizado às pressas, deixando de lado muitos pontos mal explorados pelo filme. Por mais que Guillermo Del Toro consiga abordar esses insetos gigantes da maneira certa (tecnicamente falando), ele jamais consegue criar a necessária imersão no espectador. Mutação, dessa forma, falha em se categorizar como uma obra com a nítida identidade de seu diretor e acaba sendo só mais um filme de terror, como outro qualquer.

Mutação (Mimic, EUA - 1997)

Direção: Guillermo del Toro

Roteiro: Matthew Robbins, Donald Wollhaim

Elenco: Mira Sorvino, Jeremy Northam, Alexander Goodwin, Josh Brolin

Gênero: Ficção Científica, Terror

Duração: 105 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=LL-GB11uyTI

Análise | Final Fantasy X-2 - Sequência Completamente Dispensável

Joguei Final Fantasy X-2 pela primeira vez logo após ter acabado o primeiro game. O choque foi imediato. Nos primeiros minutos já vemos uma Yuna cantora de J-Pop, com direito a dançarinos coreografados de fundo. Fica aquela sensação de estranhamento, de que há algo fora do lugar. Felizmente, de fato há uma coisa errada: o que vemos não é a summoner de Final Fantasy X, e sim uma impostora.

Quando a verdadeira Yuna, enfim, aparece é impossível não conter o alívio, ainda que alguns elementos estranhos permaneçam. Antes, contudo, de mergulhar nesses aspectos, vamos a um breve resumo dos eventos do game. Ele se passa dois anos após a destruição de Sin - Yuna, juntamente de Riku e um protótipo de Lulu, Paine, são sphere hunters. Quem já jogou o primeiro game se sentirá um tanto familiarizado neste setor, mas em FFX-2 há uma pequena diferença: as dress spheres. Basicamente elas garantem habilidades específicas ao portador, além de mudar sua aparência.

Obviamente tais esferas influenciam diretamente o novo sistema de combate do jogo. Diga adeus às ótimas batalhas do primeiro game e receba de volta o active time battle, mecânica recorrente da série, introduzida em Final Fantasy IV. O que diferencia a batalha de X-2 são justamente as dress spheres, que permitem a mudança de classe dentro da batalha - uma evolução do sistema de Jobs de FFIII, que acaba funcionando como desdobramento da mecânica do game anterior, substituindo os inúmeros membros da equipe por classes internas de cada personagem. Há, porém, um gigantesco problema: todas as vezes que efetuamos a mudança somos forçados a assistir uma cutscene à la Sailor Moon das heroínas mudando sua roupa, o que acaba tornando a batalha incrivelmente tediosa, especialmente depois de horas e mais horas de jogo.

A progressão de personagens também voltou à maneira antiga. Vemos novamente os levels em detrimento da sphere grid. Mais uma mudança desnecessária e que acaba piorando o game, tirando de nós toda a liberdade e fluida progressão oferecida pela mecânica de Final Fantasy X. As habilidades, por sua vez, são ganhas através das batalhas e utilização de cada dress sphere. No fim, a intenção, claramente, foi a de simplificar o game, mas acabou tirando grande parte da identidade da décima entrada da franquia, não fugindo muito de um JRPG como outro qualquer.

Os problemas, infelizmente, não se limitam à mecânica das lutas e a progressão - a história de X-2 dificilmente prende o jogador. Ao longo da trama vamos descobrindo mais detalhes sobre a Machina War, que levou a destruição de Zanarkand, mas o desenvolvimento não é bem construído e nos leva a crer que o game inteiro foi feito somente para expandir o final de seu antecessor, através de um final especial (algo que não precisava ser feito de forma alguma, FFX terminou no momento preciso, de maneira extremamente dramática). Existem, é claro, os elementos fan-service, que nos mostram alguns dos personagens e localizações do primeiro game. Tudo isso acaba garantindo leves toques de maior profundidade a esse universo, mas nada que, de fato, justifique a existência dessa continuação, que, a cada hora de jogo, mais parece uma estratégia de lucrar ainda mais em cima de um dos títulos de melhor venda da série de games.

Os gráficos, por outro lado, não deixam a desejar e representam uma clara melhoria em relação ao primeiro jogo, tanto nas cutscenes quanto nos momentos jogáveis em si. O trabalho de dublagem também melhorou, embora isso já fosse esperado, já que FFX foi o primeiro da franquia a apresentar vozes. Ainda no setor do som, algo que decepciona é a trilha sonora de Noriko Matsueda e Takahito Eguchi, que não apresenta sequer uma faixa memorável. Tampouco há a reutilização de músicas do antecessor, um claro desperdício das melodias compostas por Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu e Junya Nakano.

Final Fantasy X-2 não está à altura de seu antecessor. É uma experiência inteiramente dispensável e enfadonha, que não vale sequer pelo seu final secreto, já que tira grande parte do impacto do desfecho de Final Fantasy X. A mecânica de dress spheres é interessante, porém mal utilizada, especialmente quando se trata da dinâmica dentro dos combates. Nos primeiros minutos do game já fica a sensação de que ele foi feito somente para aproveitar o sucesso do anterior.

Final Fantasy X-2

Desenvolvedora: Square

Lançamento: 13 de Março de 2003 (Japão), 18 de Novembro de 2003 (EUA)

Gênero: Rpg de Turnos

Disponível para: PS2, PS3, PS4, PC

Crítica | Rede de Mentiras - A Falsa Complexidade nos Filmes de Espionagem

Um dos problemas recorrentes de filmes de espionagem é a confusão gerada no espectador, fruto não de tramas, verdadeiramente, complexas, mas de narrativas mal encadeadas, que transmitem altas doses de informação com a aparente intenção de complicar tais histórias, muito embora, na realidade, elas sejam simples. Rede de Mentiras, thriller de espionagem dirigido por Ridley Scott sofre desse problema, enquanto lida com um enredo bastante simples e linear. Como dito, a questão não é a trama em si e sim a maneira como ela é contada.

O longa nos apresenta Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) um agente de campo da CIA, encarregado de descobrir a localização do líder terrorista al-Saleem. Para isso, ele conta com o suporte de seu maquiavélico superior, Ed Hoffman (Russell Crowe) e do diretor de inteligência da Jordânia, Hani Salaam (Mark Strong). Com o tempo, no entanto, descobrimos que a maior dificuldade de Ferris é conseguir conciliar as ordens de Hoffman com a aliança com Salaam, visto que ambos utilizam métodos muito diferentes, um sempre agindo pelas costas do outro, garantindo, dessa forma, o título da obra. Tudo enquanto, claro, a ameaça terrorista se mantém constante, sendo um risco não somente para os civis do ocidente, como para o próprio agente de campo.

A mencionada falsa complexidade do longa-metragem se torna evidente logo nos trechos iniciais. Após um prólogo no qual Hoffman discursa sobre a guerra ao terror, falando sobre os métodos utilizados pelos terroristas, em oposição aos da Inteligência Americana, somos jogados no meio de uma operação executada por Ferris. O texto não se preocupa em nos situar apropriadamente, o que não chega a ser um defeito por si só, mas que, com o progressivo aumento do fluxo de informações, acaba gerando a citada confusão no espectador. Chega a ser engraçado constatar que, após pararmos para pensar, se trata de algo bastante simples, evidenciando que a falha está na própria execução da obra.

Um dos fatores primários para o estabelecimento desse fator é a presença de subtramas paralelas, algumas das quais funcionam claramente como dispositivos do roteiro, meramente presentes para a introdução de certos twists na história. Bom exemplo disso é o arco romântico de Ferris, que mais faz inchar a narrativa, do que efetivamente acrescenta algo. São interrupções pontuais, mas que prejudicam nossa imersão, nos tirando do que realmente importa - mais agravante, porém, é a a quebra de verossimilhança proporcionada pela mera presença desse interesse romântico do protagonista, que, no meio de sua missão, vai para encontros, em pleno território hostil. Essa falta de realismo do texto, logo cedo, nos faz enxergar que a personagem pela qual Ferris se interessa, servirá para um propósito específico mais tarde no filme, gerando, pois, grande artificialidade na narrativa.

Outro aspecto que, também, prejudica nossa imersão é a estrutura episódica assumida pelo longa. Cada ato é consideravelmente distinto um do outro, a tal ponto que se torna possível assistir o filme em partes, já que, ao término de cada um, nossa atenção precisa ser recobrada pela trama. Muitas vezes ao longo da projeção sentimos como se estivéssemos diante de uma minissérie de televisão montada como um longa, o que não somente gera estranheza, como afeta diretamente a maneira como absorvemos as informações oferecidas pela trama. Essa fragmentação acaba fazendo com que a obra pareça ser mais longa do que efetivamente é, tornando mais difícil que retomemos algumas ideias e informações lançadas nos trechos iniciais da obra, o que, claro, contribui para o fator já falado antes aqui: a confusão do enredo.

Felizmente, Ridley Scott e o diretor de fotografia, Alexander Witt, acertam plenamente na maneira como constrói a linguagem do longa, contrastando, nitidamente, os tons de cor e a própria iluminação das sequências no Oriente Médio, mais amareladas, daquelas passadas em Washington, que assumem tonalidades mais azuladas - não através de filtros, mas pelos próprios cenários - já que, sempre que possível, foi utilizada a iluminação natural, com o mínimo de tratamento e correção de cor possível. Isso, claro, contribui não somente para o realismo da obra, como dialoga com o discurso inicial de Hoffman, sobre o uso da tecnologia da CIA e os métodos mais arcaicos dos terroristas. O contraste da metodologia, assim, é realçado pela imagem de forma orgânica, natural, mantendo tal ideia sempre presente em nossas mentes.

Não podemos descartar, também, a dedicação de Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e de Mark Strong, que constroem três personagens essencialmente distintos um do outro. Crowe mergulha na frieza de Hoffman, no calculismo, que permeia cada uma de suas atitudes, que se faz presente em cada palavra por ele utilizada. Sentimos o seu poder simplesmente através de sua linguagem corporal, ao mesmo tempo que sentimos uma crescente aversão ao personagem, em razão de suas atitudes e, claro de sua arrogância, que não deixa de ser um reflexo da segurança nas próprias ações.

Strong, por sua vez, pinta um retrato extremamente hipnotizante, fazendo com que fiquemos fascinados pelo seu personagem, não pelos métodos empregados por ele, mas pela simples maneira como fala e como age. Há uma grande fluidez em sua fala e no seu movimentar, como se jamais tivesse dúvidas do que faz, como se, sempre, estivesse um passo adiante de todos os outros. Quando há surpresa em seu olhar, portanto, somos pegos de surpresa e Strong nos faz enxergar como se sua mente estivesse já pensando em todos os desdobramentos possíveis.

Por fim, DiCaprio vive aquele que mais causa agonia no espectador, puramente por estar perdido no meio desses dois outros grandes jogadores, sempre tendo de dizer e fazer exatamente o que esperam. Sendo aquele que mais se coloca em risco, nossa aproximação com o protagonista é imediata e cada frustração sentida por ele é transferida para nós, espectadores. Por vezes, no entanto, sentimos como se ele soubesse mais do que nós, fruto da narrativa não tão bem construída.

Dito isso, fica fácil enxergar o quanto Rede de Mentiras é carregado pelos seus personagens centrais, que nos cativam desde os minutos iniciais, mas que não são capazes de nos fazer relevar os muitos deslizes desse filme de espionagem. Ridley Scott constrói um retrato imersivo desse jogo de espiões, mas que acaba tendo essa mesma imersão prejudicada pela sua confusa narrativa, que, no fim, não foge da mesmice de muitos outros longas de espionagem, apesar de, ainda assim, entreter.

Rede de Mentiras (Body of Lies - EUA/ Reino Unido, 2008)

Direção: Ridley Scott

Roteiro: William Monahan

Elenco: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Ali Suliman, Alon Aboutboul, Vince Colosimo, Simon McBurney

Duração: 128 min.

Crítica | O Gângster - Um Estudo de Personagens

Com grandes exemplos de filmes sobre gângsteres, como O Poderoso Chefão, Scarface, Os Bons Companheiros, dentre muitos outros, não é tarefa fácil realizar um longa-metragem sobre o assunto e assegurar sua relevância. Criar algo inédito, ou próximo disso, tornou-se um dos maiores desafios para quem se aproxima desse subgênero e nessas duas últimas décadas, tivemos alguns exemplares de obras que falharam em, de fato, cativar o público (ou a crítica) por essa exata razão. Isso, contudo, não desanimou Ridley Scott, que, em 2007, nos entregou seu próprio longa sobre o assunto, O Gângster.

Scott, no entanto, somente assumiu o projeto pouco antes das filmagens começarem. De início, Antoine Fuqua ocupou a cadeira da direção, mas acabou sendo demitido por “diferenças criativas” - ele estava gastando mais do que deveria nesse filme e a Universal Pictures decidiu o mandar embora e encerrar o projeto, que acabou sendo revivido quando Scott assumiu a direção, após o roteiro ser retrabalhado e ter inúmeros trechos cortados.

Essa problemática fase inicial da produção, felizmente, não afetou o longa no que diz respeito a sua relevância e abordagem diferenciada do assunto, por mais que esteja longe de ser um perfeito exemplar de filmes de gângster.

Baseado em fatos, a trama gira em torno de Frank Lucas (Denzel Washington) e Richie Roberts (Russell Crowe) e se passa nos anos 1970. O primeiro, um traficante de drogas do Harlem, em Nova York, que utiliza os aviões vindos do Vietnã para trazer heroína do país asiático - droga que é consideravelmente mais pura que as vendidas pela competição de Lucas. Ao vender pela metade do preço, esse produto com o dobro da qualidade, o gângster acaba ascendendo ao poder, adquirindo uma fortuna, enquanto domina as ruas do Harlem. Já Roberts é um policial honesto (embora não muito ortodoxo), que acaba sendo encarregado de liderar uma equipe encarregada de descobrir de onde vem o produto vendido por Lucas.

De início, a divisão em dois núcleos distintos causa bastante confusão no espectador, mas se trata de um recurso claramente intencional, ao passo que o roteiro de Steven Zaillian, busca evidenciar as diferenças entre Lucas e Roberts, comparando os dois personagens a fim de desmistificá-los - com um realizando ações que esperaríamos ver sendo feitas pelo outro.

Zaillian, que já demonstrou sua habilidade em trabalhar com focos distintos em A Lista de Schindler, conduz a história de maneira fluida e orgânica, traçando constantes paralelos entre as trajetórias dos dois personagens, como se um, pouco a pouco, caminhasse na direção do outro, mesmo sem saber.

Dessa maneira, a narrativa constantemente recobra nossa atenção, jamais permitindo que o ritmo se perca - quando um lado começa a demonstrar sinais de estagnação, já trocamos para o outro, de forma que nossa imersão é garantida do início ao fim. Claro, por mais que o longa consiga assumir um ritmo mais veloz, o lento estabelecimento desses dois personagens, no início do filme, acaba fazendo desse um exercício de perseverança por parte do espectador, que deve lutar para entender o que está, de fato, acontecendo - fruto de uma montagem não muito bem realizada nesses minutos iniciais e de um texto que poderia ser menos confuso. Aliás, alguns notáveis trechos são completamente dispensáveis e somente fazem com que o longa assuma a desnecessária duração de quase três horas.

Felizmente, tanto Denzel Washington, quanto Russell Crowe se entregam plenamente ao papel, ambos funcionando como perfeitas antíteses um do outro, em todos os aspectos. O Frank Lucas de Washington é uma figura extremamente carismática, que verdadeiramente nos diverte com suas aparições em tela, não sendo pintado como o clássico antagonista.

É tal aspecto que torna suas ações violentas ainda mais impactantes, contrastando nitidamente com aquele sujeito que sorri, se preocupa com a família e senta na lanchonete falando sobre os negócios da maneira mais descontraída possível. Ao lidar com devedores, ou afins, o personagem se transforma de maneira assustadora, com o ator sempre em domínio do personagem.

Já o Roberts de Crowe, segue pelo mesmo caminho, mas de forma um pouco diferente. Sabemos desde o início que ele é um policial honesto - quando ele acaba se tornando mais agressivo (seja verbal ou fisicamente), portanto, o choque é imediato.

Claramente sua preocupação é unicamente a de prender quem está por trás desse novo lote de drogas e ele cumprirá essa missão, custe o que custar. São seus métodos não ortodoxos que fazem dele o espelho de Lucas, agindo de maneira similar, somente do lado oposto. Ainda assim, é importante notar sua recusa em roubar ou matar por nada, algo para o qual o antagonista não demonstra hesitação.

Todo esse contraste entre os dois personagens centrais é perfeitamente envolvido pela direção de arte de Nicholas Lundy, que nos transporta totalmente para os anos 1970, jamais deixando dúvidas sobre em qual época o filme se passa. Desde os carros, locais, até os figurinos, Lundy e sua equipe acertaram em cheio - aliás, é preciso notar como as vestimentas de Lucas e Roberts se contrapõem, algo que é deixado bem evidente em um dos diálogos do personagem de Washington, que fala sobre não chamar a atenção, enquanto assume sua sóbria aparência, com um terno elegante, que não chama atenção para si.

Roberts é o oposto, tem uma aparência mais descuidada, com uma jaqueta de couro, cabelo mais longo, refletindo sua preocupação com o trabalho e nada mais. Naturalmente que isso, aos poucos, vai se alterando - Lucas passa se vestir de forma mais suntuosa, exibindo sua arrogância, adquirida com sua proeminente ascensão. Dessa forma, o figurino funciona como uma parte viva do personagem, dizendo muito sobre ele.

No fim, O Gângster certamente prova sua relevância no subgênero, ao ser uma história carregada e definida pelos seus dois personagens centrais. Claramente a preocupação aqui não é a de contar a trama geral e sim a de construir os dois indivíduos vividos por Denzel Washington e Russell Crowe - felizmente, os dois atores mais do que provam ser aptos de carregar essa história em suas costas, nos cativando assim que passamos dos problemáticos minutos iniciais. Certamente não é o filme de gângster perfeito, mas, ainda assim, merece nossa atenção.

O Gângster (American Gangster - EUA/ Reino Unido, 2007)

Direção: Ridley Scott

Roteiro: Steven Zaillian (baseado no artigo de Mark Jacobson)

Elenco: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal, Ted Levine, Roger Guenveur Smith, John Hawkes, Carla Gugino, Idris Elba

Duração: 157 min.

Review | Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII - Uma Grande Aposta da Square Enix

Cronologicamente, Dirge of Cerberus é a última parte da compilação de Final Fantasy VII, se passando três anos após o game original e um ano após os eventos de Advent Children. É o único jogo de tiro em terceira pessoa da franquia.

O game inicia com um flashback da queda do meteoro em FFVII. Nele, os membros de AVALANCHE estão evacuando a cidade de Midgar, Vincent, contudo, percebe a presença de uma pessoa nas ruínas do prédio Shinra. Sem hesitar, ele corre até o topo da torre e se depara com o cadáver de Hojo, chefe da divisão de ciência de Shinra e responsável pelo projeto JENOVA. Sob o corpo do cientista está um painel escrito “start fragment program”. Uma explosão ocorre e Hojo desaparece.

Três anos depois, Vincent Valentine está na cidade de Kalm, quando um grupo desconhecido começa a atacar e raptar os cidadãos da cidade. Nesse ponto, enfim, a jogabilidade começa. Os controles são bastante simples – o comando principal é atirar com seu revolver de três canos. Além disso é possível realizar ataques a curta distância e esquivar, sem falar, é claro, na movimentação livre – esse não é um jogo em turnos.

Os movimentos e o combate se dão de maneira fluida em Dirge of Cerberus, principalmente nas primeiras horas do game. Com o tempo, contudo, ele passa a soar um tanto repetitivo, não oferecendo grandes desafios e, em geral, os mesmos inimigos a serem enfrentados. Salvando-nos da repetitividade está o elemento da customização: podemos equipar diferentes acessórios e materias nas armas de Vincent, garantindo diversos atributos e poderes. Tais itens são adquiridos ao longo do game ou comprados em lojas.

A história progride de maneira satisfatória, é um bom enredo com personagens bem construídos. Um fato que irá decepcionar os fãs de FFVII, contudo, é pouca quantidade de vínculos com a história da compilação em geral. É claro que o game está repleto de referências e flashbacks que explicam um pouco mais do passado, porém sua trama principal é desconexa do resto do universo em questão.

Na história, por trás do ataque em Kalm, estão membros de uma subdivisão de SOLDIER denominada Deepground, que estavam presos sob os destroços do prédio Shinra por três anos. Logo nesse ponto já vemos a separação desse game com o resto da compilação: Deepground jamais fora mencionada em qualquer obra relacionada a FFVII, nem mesmo em Crisis Core que foi produzido após Dirge of Cerberus.

Existem, porém, alguns pontos positivos na conexão com Final Fantasy VII. Se em Advent Children vimos as consequências dos eventos do game principal para as pessoas – através da doença e o próprio psicológico – agora vemos os esforços de reconstrução do mundo. No centro disso tudo está a WRO (World Regenesis Organization), com Reeve Tuesti em comando (controlador de Cait Sith e antigo diretor do departamento de urbanismo da Shinra). Dirge of Cerberus oferece uma boa visão de como a sociedade em si progrediu após a queda da companhia elétrica.

Um dos elementos que mais chama atenção no game são seus gráficos – a essa altura a Square já é conhecida por seu primor técnico nas animações. Este é, sem dúvidas, um dos jogos mais bem apresentados do Playstation 2, tanto em suas sequências cinematográficas, quanto nos próprios momentos de jogabilidade em si. Além disso, o design dos personagens é muito bem realizado e de forma criativa, mantendo o tom do game.

O que deixa a desejar, também, é a sua trilha sonora. O game aposta em uma trilha original, ao invés de resgatar temas usados nos games anteriores. Pessoalmente sou a favor da inovação em todos os aspectos, porém a trilha de Final Fantasy é um dos elementos que dá identidade ao game, é como um personagem dentro da narrativa. Nesse sentido, Crisis Core se sobressai, arranjando músicas conhecidas e acrescentando seus próprios temas.

O jogo ainda conta com um final secreto, adquirido após algumas condições serem realizadas. Este abre as portas de Crisis Core que veio em seguida, contando a história do passado de Final Fantasy VII. Ao mesmo tempo, é deixado um enorme cliffhanger que ainda não foi resolvido (e talvez nunca seja).

Dirge of Cerberus foi uma grande aposta da Square Enix que decidiu se arriscar realizando um jogo de tiro em terceira pessoa no universo de Final Fantasy VII. Em termos de história ele irá agradar e decepcionar ao mesmo tempo – não oferecendo o vínculo desejado às outras obras do mesmo universo. A jogabilidade é satisfatória, porém cai na repetição, tornando este um jogo dispensável. Vale a pena somente para aqueles que desejam conhecer por completo a história de Final Fantasy VII.

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Desenvolvedora: Square Enix

Lançamento: 26 de Janeiro de 2006

Gênero: Tiro em terceira pessoa

Disponível para: Playstation 2

Crítica | Last Order: Final Fantasy VII - Animação Completamente Desnecessária

Por muito tempo houve uma grande polêmica sobre Last Order fazer ou não parte da compilação de Final Fantasy VII (os spin-offs do game principal). Devido às suas diversas contradições com a história do jogo base, muitos não o consideram material canônico. No aniversário de vinte anos da franquia, contudo, foi emitido oficialmente que Last Order não é parte da compilação, sendo considerada apenas uma interpretação dos fatos que levariam a FFVII.

O OVA (original vídeo animation) oscila entre dois tempos distintos. O primeiro, o presente, é a caçada por Zack Fair e Cloud Strife pelas tropas de Shinra, enquanto Tseng, comandante dos Turks, supervisiona a operação. O segundo é um flasback do próprio Tseng sobre os eventos ocorridos em Nibelheim e que acabaram levando para a caçada em questão. Tudo isso enquanto o comandante demonstra certo questionamento e aversão à ideia de matar Zack.

No flashback vemos a famosa cena na qual Sephiroth, vilão principal do game original, destrói a cidade de Nibelheim e, em toda a sua loucura, segue até a câmara de Jenova. É durante essa subtrama que se encontram as maiores contradições de Last Order. Esses vão desde diálogos até momentos chaves da trama que alteram o sentido de toda a obra que sucede tais eventos.

Enquanto isso, o desenrolar do tempo presente se dá através de diversas cenas de ação intercaladas com Zack conversando com Cloud que está desacordado graças aos experimentos nele realizados. Vemos ambos escapando das tropas até chegar na cena já conhecida, na qual ambos estão de carona na caçamba de um caminhão. O OVA termina abruptamente em outro ponto chave da narrativa de Final Fantasy VII e poderia ter continuado por mais alguns minutos por fins não só dramáticos como de compreensão da obra. Ao invés disso gerou ainda mais confusão sobre o que teria ocorrido.

A animação em si possui traços que acabam tirando a expressividade de diversos personagens, além de diferenciá-los do game original. Isso é bastante visível em Cloud quando está em transe. Além disso, nos momentos de maior ação, há uma distorção desconfortável dos personagens, diminuindo muito a qualidade do desenho. Com isso, se torna difícil, de fato, nos aproximarmos de cada um deles. Somente aqueles que jogaram o game original, ou outro de seus spin-offs, como Crisis Core, conseguirão obter maior imersão e, ainda assim, com bastante esforço

A trilha sonora utiliza algumas faixas de FFVII, ao mesmo tempo que introduz novas. Estas são, inclusive, utilizadas em Crisis Core: Final Fantasy VII, que efetivamente conta toda a história do OVA, indo mais além. Dito isso, ao jogar Crisis Core, Last Order acaba soando como seu primo menos favorecido, quase um resumo extremamente básico sobre um dos trechos do game. Sendo assim, é preferível, caso a pessoa não tenha como jogar esse jogo, assistir suas cutscenes em alguma plataforma de streaming (como o Youtube), ao passo que conseguirá maior profundidade do que esses vinte e cinco minutos do anime.

Last Order é, em última instância, inteiramente desnecessário. Ele não acrescenta nada de novo no universo de Final Fantasy VII e acaba distorcendo diversos fatos. Todos os eventos ocorridos já são retratados no game original, com leves exceções, que são posteriormente trabalhados com maestria em Crisis Core. Não é à toa que esse anime foi oficialmente excluído da compilação.

Last Order: Final Fantasy VII (idem, Japão –2005)

Direção: Morio Asaka, Tetsuya Nomura

Roteiro: Kazushige Nojima, Kazuhiko Inukai, Morio Asaka

Elenco: Ken’ichi Suzumura, Toshiyuki Morikawa, Takahiro Sakurai, Ayumi Ito, Junichi Suwabe, Keiji Fujiwara, Taiten Kusunoki

Duração: 25 min.

Crítica | Final Fantasy VII: Advent Children Complete - Um Filme Feito Exclusivamente para os Fãs

Lançado oito anos após o game original, Final Fantasy VII: Advent Children, é o segundo filme em CGI baseado na franquia Final Fantasy. A primeira coisa que se deve saber sobre Advent Children é que ele foi feito para quem jogou FFVII e, por isso, não só está repleto de referências, como será de difícil entendimento por alguém que não tenha tido qualquer contato com o jogo.

O filme narra os eventos ocorridos dois anos após a derrota de Sephiroth e a queda do meteoro. Shinra está em ruínas e uma nova cidade cresce sobre os destroços de Midgar. A animação é preenchida pelas consequências dos eventos do game – o futuro distante é próspero (como vemos na cena de abertura), mas, até lá, os afetados pela crise devem ajudar a reconstruir o mundo.

No meio disso uma nova doença de origem desconhecida surgiu: o geostigma. A culpa pelo aparecimento dessa é colocada pela população em cima de Shinra, a organização que utilizou o Lifestream como energia elétrica. Dentre os afetados estão diversos adultos, crianças e, o novamente protagonista, Cloud Strife.

Mas essa história não se resume ao combate de uma doença – tão logo o filme começa, já somos apresentados aos três vilões da trama: Kadaj, Yazoo e Loz. Esses são três autodenominados irmãos, que estão em busca de sua mãe, que é ninguém menos que Jenova. Durante a maior parte do longa, eles buscam a cabeça da criatura arrancada por Sephiroth no jogo original. O porquê disso? Segundo eles, para completar a sua reunião, em outras palavras, trazer o temível vilão, Sephiroth, de volta.

Quando destrinchada a trama de Advent Children é, na verdade, simples. O problema está na confusão estabelecida pelo roteiro que aparenta embaralhar os fatos, tornando o filme de difícil compreensão, até para aqueles que terminaram o game original. Devo dizer que foi preciso assistir o longa diversas vezes para poder compreendê-lo por completo.

Se o roteiro se esforça para nos deixar no escuro em relação à explicação dos fatos, ele não se cansa de deixar óbvios os eventos do clímax. Desde o início do filme é evidente que veremos Sephiroth de volta, ao passo que Kadaj explica isso diversas vezes ao presidente da Shinra, Rufus, em diálogos extremamente expositivos que acabam prejudicando o ritmo do longa.

As falhas do roteiro, contudo, são compensadas pela beleza da animação. É claro que, em pleno 2018, já encontramos gráficos melhor elaborados, mas estamos falando de um filme lançado em 2005. Esse cuidado gráfico é ainda mais evidente nas cenas de ação, toda muito bem construídas, dirigidas e montadas – mesmo nas sequências mais frenéticas conseguimos entender tudo o que ocorre na tela.

Os fãs do jogo original não irão cansar de encontrar referências, das mais sutis (como uma placa escrita LOVELESS) até às escancaradas como a volta de diversos personagens e músicas. Nesse quesito, tudo se encaixa perfeitamente com o universo de Final Fantasy VII, fazendo-nos facilmente acreditar que esta é, de fato, uma continuação. Esse fator é amplificado ainda mais pela personalidade melancólica de Cloud, que ainda se culpa pela morte não só de Aeris (ou Aerith), como de Zack Fair. É preciso comentar, também, sobre o excelente design e mixagem de som da obra, especialmente durante a sequência de luta final, durante a qual podemos escutar a espada do antagonista vibrando a cada movimento. Aliada à trilha, que, como já falado, utiliza variações das composições originais de Nobuo Uematsu, além de outras inéditas, temos um verdadeiro espetáculo sonoro complementando a imagem.

A versão Advent Children Complete, lançada em 2009, acrescenta 30 minutos de cenas novas. Essas funcionam para clarificar diversos pontos da trama, deixando menos pontas soltas no roteiro. Além disso, algumas cenas de ação são estendidas ou alteradas – como é o caso da batalha final. Definitivamente ela melhora o filme e, assim como o original, será melhor aproveitada se assistida com o áudio no original japonês, considerando que a dublagem americana deixa muito a desejar.

Advent Children apresenta uma história simples, contada de maneira confusa pelo roteiro. Mesmo assim apresenta cenas de ação de tirar o fôlego e uma animação memorável. Sua trama progride girando toda em volta do clímax, que é deixado óbvio desde o início, mas que, mesmo assim, não perde sua força. É um filme feito para fãs do game e, portanto, obrigatório para eles. Já quem nunca teve a oportunidade de jogar Final Fantasy VII não irá encontrar muita diversão nesse filme.

Final Fantasy VII: Advent Children Complete (idem, Japão – 2005/ 2009)

Direção: Takeshi Nozue, Tetsuya Nomura

Roteiro: Kazushige Nojima

Elenco: Takahiro Sakurai, Ayumi Ito, Shotaro Morikubo, Maaya Sakamoto, Keiji Fujiwara, Taiten Kusunoki, Yûji Kishi, Kenji Nomura, Shôgo Suzuki, Masahiro Kobayashi, Kazuyuki Yama, Yumi Kakazu, Hideo Ishikawa, Masachika Ichimura, Miyuu Tsuzuhara, Tôru Ohkawa

Duração: 126 min.

Crítica | O Resgate do Soldado Ryan - A Guerra Como Ela É

Em determinado momento de A Lista de Schindler, o protagonista, Oskar Schindler, vivido por Liam Neeson, diz que a guerra traz à tona o que há de pior nas pessoas, nunca o que há de bom, sempre o pior. Exatamente isso que vemos em O Resgate do Soldado Ryan - Steven Spielberg não tenta criar uma história de heroísmo ou algo assim, ele procura evidenciar os horrores da guerra, o quão monstruoso se torna o ser humano no meio de tão terríveis situações e o quanto cada um luta para manter o que resta de sua humanidade, para resistir as infindáveis provações a fim de poder, finalmente, retornar para casa.

Podemos enxergar isso com clareza já na longa segunda sequência do filme, que retrata o desembarque na Normandia, com as forças aliadas sendo alvejadas pelos nazistas em suas posições fortificadas. Tal cena já define claramente o quão visceral é essa obra de Spielberg, que não poupa o espectador a qualquer momento, utilizando a violência como elemento central para chocar e, claro , nos mergulhar nessa impiedosa trama.

Seguindo o exemplo do que ele próprio fizera no já citado A Lista de Schindler, o diretor opta por não fazer uso de storyboards nessa emblemática sequência, criando, assim, um retrato extremamente natural, uma recriação tão impactante que, para funcionar, necessitava que as situações guiassem a câmera e não o contrário. Novamente o realizador veste o manto do documentarista, minimizando ao máximo a distância entre ficção e realidade, enquanto nos tira da zona de conforto, transformando-nos em mais do que espectadores, jogando-nos de cabeça nesse impiedoso conflito, em um filme que lida a guerra como ela é, muito distante das fantasias românticas protagonizadas por heróis idealizados.

Dispensada essa idealização, vemos com clareza a fragilidade de todos os personagens ali, sejam soldados, sargentos, capitães. Ao receberem a missão de resgatar James Ryan, último de quatro irmãos, todos mortos em combate, os integrantes do esquadrão do capitão John Miller (Tom Hanks) não hesitam em questionar tais ordens. “O que faz dele melhor do que nós? Nós também temos mães” - indagam os soldados, que tem como resposta um simples “essas são as nossas ordens”. A escolha da palavra é essencial aqui, é falado, constantemente, em ordens e não em dever - a moral não está em questão e sim a hierarquia militar - eles cumprem a missão por obrigação e não por serem homens justos, bons, preocupados com o estilhaçamento do sonho americano daquela senhora que perdeu os filhos. Não há romantismo aqui, apenas a crua realidade, que, pouco a pouco, faz com que nos identifiquemos com os personagens e suas ressalvas em relação a essa tarefa. Não demora muito para que sintamos certa aversão a Ryan e tudo o que foi necessário fazer para resgatá-lo.

Isso não quer dizer que sejam, de fato, pessoas ruins ou algo assim, são simplesmente pessoas, como quaisquer outras. O texto de Robert Rodat não esconde a personalidade desses soldados atrás de patentes ou protocolo militar, muito pelo contrário, quanto mais tempo passamos ao lado desse esquadrão, enxergamos que ali estão vendedores, mecânicos, professores, todos fardados na esperança de um dia poderem ver suas famílias novamente. O objetivo é ganhar a guerra, diz Miller em certo momento, evidenciando que palavras como “acabar com a tirania”, “devolver a justiça ao mundo” são reservadas a políticos e afins, aqueles que tentam vender o motivo da entrada na guerra (não que fosse opcional para os EUA, considerando o estopim, Pearl Harbor) e claro motivar os milhares de jovens que arriscam suas vidas ali em terras estrangeiras.

É essa casualidade, sensação de normalidade, que imediatamente permite que nos aproximemos de cada um dos personagens apresentados. O texto, aliás, acerta em cheio ao criar pontuais focos de descontração, fugindo do conflito e nos mostrando brincadeiras entre os soldados, piadas e afins - o típico alívio cômico, claro, mas nada intrusivo à narrativa e sim imprescindível para que possamos conhecer cada um daqueles homens que acompanhamos do desembarque até a batalha na ponte. Com o tempo passamos a entender esse esquadrão não como indivíduos separados, mas como partes de um mesmo personagem, que tem como a cabeça o capitão Miller. Torna-se, pois, ainda mais dramática a perda de um dos membros dessa equipe, visto que enxergamos a morte dele como se cada um deles tivesse morrido um pouco junto, como se esse personagem formado pela união deles houvesse perdido uma parte de seu corpo.

Evidente que o roteiro não é o único a ser louvado por essa construção - Spielberg, ao utilizar planos mais fechados, que oscilam frequentemente entre cada um dos personagens, nos momentos precisos - fruto da habilidosa montagem de Michael Kahn - nos faz sentir como se estivéssemos ao lado de cada um deles, como se vivenciássemos suas dores, seus temores, gerando, dessa forma, grande desconforto no espectador, que passa a torcer para que o conflito seja, enfim, encerrado. Qualquer embate entre as tropas aliadas e nazistas se torna, portanto, um grande suplício, praticamente interminável - assim a longa duração da obra dialoga com a própria construção narrativa, sendo peça essencial para que o filme seja tão impactante.

No meio dessas explosões, tiros e gritos, o diretor estabelece a tensão não somente através da já falada visceralidade, como através do caos desses cenários. Spielberg sabe exatamente quando deixar evidente quem é quem e quando é hora de ocultar a identidade de dado personagem. Ao mover a câmera e tirar da tela certo indivíduo, não sabemos, ao certo, se o veremos com vida instantes após, ponto essencial para o estabelecimento dessa violenta e cruel atmosfera. Em momento algum sentimos como se um personagem estivesse à salvo - em todo momento qualquer um deles, mesmo o protagonista, pode morrer, fator esse imprescindível para que permaneçamos mergulhados na narrativa.

Outro ponto que muito ajuda a construção dessa constante tensão é a fotografia de Janusz Kaminski, em mais uma colaboração com Spielberg. Com intenção similar àquela de A Lista de Schindler, o diretor e seu diretor de fotografia sabiam, desde cedo, que queriam fazer algo inspirado nas gravações da guerra, emulando as câmeras mais rudimentares da época, sem cores extravagantes, mais dessaturadas. Para atingir tal resultado, Kaminski tirou a capa de proteção de suas lentes, tornando a imagem mais difusa, suave. Com isso, o diretor de fotografia criou uma maior proximidade entre suas lentes e aquelas utilizadas nos anos 1940, permitindo que a falta de vibrância na imagem dialogasse com a própria trama, como se tudo estivesse um pouco sem vida, refletindo toda a tragédia da guerra.

A construção desse incrível realismo, claro, não para por aí, já que todo o design de produção, extremamente cauteloso e detalhista, deve ser levado em consideração. À começar pela retratação da praia de Omaha, que Spielberg fez questão de fazer o mais próximo da realidade possível, passando pelos destroçados cenários, até os tanques e outros veículos, todos cuidadosamente construídos ou modificados a fim de nos levar de volta à época da guerra. A atenção ao detalhe é chave aqui e, claro, o próprio texto demonstra tal preocupação, fazendo as necessárias modificações a fim de obter o melhor resultado dramático possível. Isso, aliado ao excelente design e mixagem de som, permite que jamais duvidemos que estamos diante de um fidedigno retrato da Segunda Guerra, possibilitando que nos entreguemos por completo.

Até mesmo a evidente fragmentação narrativa, que passa a sensação de que a obra é muito mais longa do que efetivamente é, acaba contribuindo para o estabelecimento dessa tensa atmosfera. Ainda que não deixe de ser um defeito do longa - as situações vividas pelos soldados são praticamente capitulares, separadas umas das outras - esse fator ajuda a estabelecer nossa noção de passagem de tempo. Sentimos como se dia, ou dias, tivessem se passado entre um trecho e outro, permitindo que todo o teor épico do longa seja estabelecido. Além disso, o cansaço dos personagens que acompanhamos acaba passando para nós, algo normalmente seria encarado como erro, mas que, aqui, ajuda a cumprir a intenção do diretor de nos colocar ao lado dessas pessoas, como já dito, nos tirando da zona de conforto do espectador.

O Resgate do Soldado Ryan, portanto, não é um filme qualquer sobre a guerra, é uma obra que nos transporta para dentro dela, nos faz sofrer e vibrar ao lado desse grupo de soldados que recebeu a mais inesperada missão. Mesmo com uma narrativa hesitante em alguns momentos, Steven Spielberg acerta em cheio no tom e na construção dessa cruel atmosfera, que faz uso da visceralidade para deixar bem claro que a guerra não é sobre heroísmo e bravura, é sobre o caos, terror e violência, elementos esses combatidos por aquela distante esperança dos soldados de, finalmente, conseguirem retornar às suas casas.

O Resgate do Soldado Ryan (Saving Private Ryan - EUA, 1998)

Direção: Steven Spielberg

Roteiro: Robert Rodat

Elenco: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davies, Ted Danson, Paul Giamatti, Dennis Farina, Nathan Fillion, Bryan Cranston

Gênero: Drama

Duração: 169 min.

Crítica | Sobrenatural: A Última Chave - A Exaustão de uma Franquia

Antes de criar a prolífica franquia Invocação do Mal, que serviu para garantir o sopro de vida ao gênero terror, James Wan nos entregou Sobrenatural, uma obra que, mesmo com seus nítidos defeitos, abriu caminho para que o diretor se estabelecesse, de fato, como um dos nomes mais promissores do horror na atualidade e que, graças ao sucesso acabou gerando uma série de continuações. Tais sequências, no entanto, como a grande maioria das que vemos no mercado cinematográfico, simplesmente desgastaram a franquia, caindo na mesmice, enquanto Leigh Whannell, responsável pelo roteiro das obras, falha em construir uma história coesa e coerente, construindo não mais que uma linha do tempo bastante confusa.

A mais recente entrada da série, Sobrenatural: A Última Chave, assim como seu antecessor, funciona como prelúdio do primeiro filme, se passando pouco tempo antes dos eventos que assolaram a família Lambert. Após um prólogo, ambientado nos anos 1970, mais longo do que deveria, que gira em torno da jovem Elise Rainier, encontramos a mesma personagem, já idosa, nos anos 2010, vivida por Lin Shaye. Rainier trabalha lidando com assombrações em casas e recebe uma ligação de Ted Garza (Kirk Acevedo), que vive atualmente na antiga casa da senhora, mostrada no prólogo, dizendo que sua moradia é assombrada por espíritos. De início receosa, Rainier acaba decidindo voltar ao Novo México e enfrentar o que se encontra lá dentro da casa de sua infância. Junto de seus ajudantes, Specs (Leigh Whannell) e Tucker (Angus Sampson), contudo, ela descobre que a situação é muito mais complicada do que parece ser.

A escolha do roteiro de Leigh Whannell em utilizar parte do passado de Rainier, sem dúvidas, é um grande acerto, visto que poderia ser utilizada para desenvolver a personagem que conhecemos lá no primeiro longa da franquia e que novamente apareceu em Sobrenatural: A Origem. O texto, no entanto, desperdiça esse potencial ao lidar com a mesmice de sempre, introduzindo um novo demônio a ser combatido e uma série de aparições espectrais ao longo da narrativa. O mais agravante é que o ser das trevas da vez não é minimamente construído - não sabemos nada dele ou porquê ele está ali, quebrando qualquer conexão possível com o passado da protagonista, a não ser o fato que ele influenciou a mente dos homens que moraram ali - foi por acaso? Algo atraiu a criatura até ali? Jamais saberemos.

Lin Shaye, como sempre, não desaponta e, enfim, ela recebe o destaque que merece funcionando como a heroína da obra, único aspecto que pode ser considerado, de fato, inovador, já que dificilmente veremos alguém já na terceira idade salvando o dia em um filme de terror - basta ver o próprio primeiro Sobrenatural. Shaye se dedica ao papel, até mais do que o simplório roteiro de Whannell exige, convencendo-nos de seus receios e ressalvas em relação a esse caso. Infelizmente, ela tem de lidar com os constantes alívios cômicos do texto, todos girando em torno dos ajudantes de Rainier - doses de humor essas que quebram completamente nossa imersão e proporcionam alguns momentos de verdadeira vergonha alheia, nas quais os atores parecem não saber o que fazer em cena, assumindo interpretações robóticas, chegando a ser risíveis.

Claro que a direção de Adam Robitel, nesse seu segundo longa (o primeiro tendo sido A Possessão de Deborah Logan), não ajuda, fazendo uso de planos curtos em excesso, que não permitem a construção do suspense de fato. Com isso, tudo acaba se resumindo aos velhos jump scares, o recurso mais preguiçoso dos filmes de terror, com espíritos aparecendo, do nada, acompanhados por uma trilha que subitamente atinge o volume máximo. Não há refino qualquer desse longa em relação aos anteriores, provando como a franquia chegou ao lugar comum, a tal ponto que todos os eventos transcorridos aqui poderiam, facilmente, fazer parte de qualquer outro longa do gênero.

Existe apenas um ponto da trama que poderia render bons frutos, um evento, no meio do filme, que gira em torno de Ted Garza e que poderia ser utilizado para diferenciar essa entrada das anteriores da série. Whannel, porém, desperdiça esse ponto e acaba caindo na velha estrutura dos filmes de James Wan, na qual o problema parece ter sido resolvido, mas que, na realidade, ainda está longe de ser solucionado. Isso, naturalmente, torna toda a história extremamente previsível, quebrando ainda mais nossa imersão, que já não fora bem construída pelos outros falhos aspectos do filme. A impressão que nos é passada é que os realizadores envolvidos basicamente seguiram uma receita básica, mirando nos lucros e não na construção desse universo particular da franquia - vide a forma como tudo acaba.

Dito isso, não há como tecer grandes elogios para Sobrenatural: A Última Chave, que apenas perpetua a mesmice na qual essa série de filmes acabou mergulhando. Embora seja gratificante enxergar que Elise Rainier, enfim, tenha se tornado a heroína da história, não há muito mais que chame nossa atenção na obra, que basicamente segue a mesma cartilha dos anteriores, sem acrescentar quase nada. Sem nem mesmo conseguir construir uma atmosfera eficaz de terror, o longa se resume aos básicos cheap scares, configurando-se como uma obra para lá de preguiçosa, que meramente visa o lucro, ao invés de pavimentar um promissor futuro para essa franquia, que já deveria ter se aposentado.

Sobrenatural: A Última Chave (Insidious: The Last Key - EUA/ Canadá, 2017)

Direção: Adam Robitel

Roteiro: Leigh Whannell

Elenco: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Caitlin Gerard, Spencer Locke, Josh Stewart, Tessa Ferrer

Gênero: Terror

Duração: 103 min

https://www.youtube.com/watch?v=WLl3RrjCkrQ