Crítica | As 4 Aventuras de Reinette e Mirabelle - O Campo encontra a Cidade

A filmografia de Éric Rohmer é repleta de clássicos conhecidos e desconhecidos. Alguns deles influenciam cineastas até hoje como O Joelho de Claire cujo espírito estético foi transposto para Me Chame Pelo Seu Nome. Já As 4 Aventuras de Reinette e Mirabelle ressoou diversas inspirações para render a excêntrica obra As Aventuras de Amélie Poulain, um grande favorito de muita gente que admira o Cinema Francês.

O curioso é que Reinette e Mirabelle se trata de um dos longas menos assistidos de Rohmer. Isso pode levar o leitor a acreditar que se trata de um filme cheio de personalidade e firulas visuais como Amélie é, mas estamos falando de Rohmer aqui, um cineasta que quase nunca trai sua assinatura estilística de longas conversas em longos planos distantes.

4 Diferentes Histórias

É bastante nítido que 4 Aventuras seja um dos projetos mais despretensiosos e simpáticos de Rohmer, feito apenas como uma grande diversão. Investindo em um contraste simples, o roteirista nos apresenta Reinette (Joëlle Miquel), uma simples garota de campo que ajuda Mirabelle (Jessica Forde), uma típica garota da cidade grande, a consertar um pneu de bicleta furado. O evento banal dá início a uma bela amizade que gera diversas pequenas aventuras na vida das duas.

A primeira aventura certamente é a mais romântica delas, além de apresentar com fervor as características rústicas de Reinette, uma garota de gostos simples, completamente apaixonada pelo campo, além de dedicar horas livres dos seus dias para o hobbie de pintura surrealista (apesar de desconhecer todos os pintores do movimento). O mais surpreendente é que Reinette aparenta ser uma analfabeta funcional – apesar de Rohmer nunca deixar isso claro.

O contraste é logo feito com Mirabelle, a parisiense que nunca visitou o campo e se mostra rapidamente interessada em acompanhar Reinette nas corriqueiras atividades da fazendinha, se aproximando da natureza, apesar de deixar claro que nunca conseguiria viver em condições tão rudimentares. Todas as historinhas possuem uma pequena moral e nessa daqui, a mais leve delas, trata-se de aprender a ouvir e filtrar os sons da natureza, valorizando toda a vida de um enigmático ecossistema que nos cerca.

Já encaminhando a segunda história, Rohmer faz Reinette mudar para Paris a fim de estudar um pouco a técnica de pintura para melhorar suas obras. Nesse segmento que começa o choque de realidade para a garota interiorana, aprendendo a lidar com a aspereza e desconfiança da cínica população urbana. Apesar de curta, a história é bastante engraçada e eficiente em desmascarar todo o falso senso comum da civilidade simpática dos parisienses, sendo antipáticos até com seus conterrâneos.

A terceira história é mais desconexa da linha narrativa normal do filme, como se Rohmer fizesse um enorme desvio para colocar mais seriedade em uma obra divertida. O foco se trata nas diferentes formas de ajudar os outros e sobre as complicações morais de um furto apresentando passagens com um mendigo, uma cleptomaníaca e uma golpista. Esse é o trecho que traz as maiores diferenças ideológicas entre as duas personagens, apresentando pontos de vista que tem suas parcelas de certo e errado, sem inserir um nítido maniqueísmo entre elas. É apenas mais um contraste que Rohmer elabora entre uma ingenuidade idealizada do interior com o cinismo da cidade, reforçando uma mensagem já dita, mas com linhas de diálogos bastante divertidas.

O trecho final certamente é o mais divertido, já que agora Rohmer direciona suas críticas ao campo intelectual repleto de pedantismo tirando interpretações diversas que quase sempre estão erradas. Marca também o amadurecimento de Reinette que consegue vender seu primeiro quadro, conseguindo se afirmar como artista em um meio tão disputado. O mais curioso desse segmento é a condição imposta a personagem pouco antes dela se encontrar com o esnobe curador da galeria rendendo uma sequência repleta de humor inocente.

Já na direção, Rohmer também busca a simplicidade, sem trazer elementos muito novos ao seu costume cinematográfico cheio de competência. É inegável que 4 Aventuras seja repleto de charme e carisma sustentado pela graça das atuações das atrizes que transmitem as conversas com muita naturalidade em diversas nuances de reações ao que é dito.

A Subversão da Aventura

O que dá todo o charme a As 4 Aventuras de Reinette e Mirabelle é a bela sacada de Rohmer em subverter o sentido de aventura para mostrar historinhas que parecem banais no nosso cotidiano para transmitir a bonita mensagem de que todo dia se trata de uma aventura, por menores que sem os sentimentos de excitação e deslumbramento.

Apesar de ser um filme tão simples e despretensioso na carreira de um diretor conhecido por personagens densos e histórias repletas de complicadas nuances morais, essa simples comédia evoca muito charme que é capaz de conquistar mais os espectadores que não são fãs de Rohmer, do que os outros que acompanham cada lançamento de sua vasta carreira.

As 4 Aventuras de Reinette e Mirabelle (4 Aventures de Reinette et Mirabelle, França – 1987)

Direção: Éric Rohmer

Roteiro: Éric Rohmer

Elenco: Joëlle Miquel, Jessica Forde, Philippe Laudenbach, Fabrice Luchini

Gênero: Comédia

Duração: 99 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=Hjlv0M8xO58

Crítica | Amor à Tarde - A Insuficiência do Matrimônio

Amor à Tarde é definido como a obra-prima de Éric Rohmer. A conclusão de sua fantástica antologia Six Moral Tales, uma coleção de filmes unidos pela vasta exploração do tema “amor” em diversas narrativas intrigantes, traz características completamente únicas para si, conferindo uma identidade que a coloca em uma posição de destaque.

Já tendo explorado o amor em campos, praias e até mesmo nas montanhas, Rohmer achou de bom tom concluir essa antologia com a exploração do urbano e da metrópole – algo por si já estranho ao diretor que gosta tanto das paisagens paradisíacas que oferecem as vistas maravilhosas dos filmes. Outra peculiaridade é que dessa vez acompanhamos personagens mais adultos em uma narrativa bem mais intimista que, por exemplo, o excelente O Joelho de Claire.

Uma Vida Sem Riscos

Uma hora ou outra, Rohmer iria se aventurar nos complexos temas que envolvem o casamento e novo ritmo de vida que esse status oferece. Para trabalhar nisso, o roteirista nos apresenta a Frédéric (Bernard Verley) um bem-sucedido advogado casado que aguarda a chegada do seu segundo filho, reflexo do tranquilo casamento feliz que leva com Hélène (Françoise Verley). Com uma rotina fixa, Frédéric sempre tira algumas horas de sua tarde para passear nas ruas parisienses.

Suas ponderações são básicas para uma vida de doce sabor tomada pelo conforto burguês. Entretanto, essa calmaria é logo rompida com a chegada inesperada de uma antiga amiga, Chloé (Zouzou). Repleta de mistérios e totalmente obcecada em invadir a privacidade de Frédéric, a mulher se torna uma companhia fascinante para o advogado, reacendendo uma grande amizade e talvez algo a mais.

Como disse, Amor à Tarde é um longa muito instigante pela mudança de ares que Rohmer propõe chegando até mesmo a abrir exceções sobre as regras de sua assinatura cinematográfica que havia seguido com os outros filmes anteriores. Já no começo do longa, conhecemos o protagonista melhor do que ninguém, afinal ele narra a própria história via voz over, como se estivesse se recordando de um passado já distante.

O prólogo da obra é totalmente concentrado em nos oferecer um retrato muito interessante para Frédéric, um homem que tem tudo, mas ao mesmo tempo deseja mais. Ele pondera sobre seu casamento com questões pertinentes, nos revela vícios, entre outras coisas, mas seu maior segredo são as fantasias que tem a respeito das misteriosas e belas mulheres que transitam nas ruas de Paris todos os dias, atiçando uma enorme vontade dentro de si para colocar seu casamento em risco em favor de uma aventura apaixonante.

Colocando o personagem de um modo tão nu e íntimo para o espectador, Rohmer quebra a tradição em não trazer seu próprio julgamento moral da história como havia feito anteriormente. Mas é justamente por isso, nessa adequada escolha de ponto de vista, que Frédéric se torna tão interessante e honesto. Ao contrário dos outros personagens masculinos da antologia, Frédéric nunca é traído pela própria vaidade, afinal ela já revela tudo de uma vez.

Mesmo sabendo que a traição é algo condenável, Rohmer apenas traz esses pensamentos perdidos de um homem amargurado, sem norte ou certeza sobre a situação que se meteu, buscando um escapismo absurdo. E de tanto flertar com a aventura, ela finalmente chega.

Depois, na primeira parte, enfim Chloé é apresentada. O diretor é bastante esperto em não torna-la nada atraente no primeiro encontro, a vestindo com roupas estranhas, conferindo um aspecto sujo e até mesmo masculinizado – algo que também contraria os primeiros encontros repletos de beleza feminina até então. O fato é que Chloé não é nada agradável. As primeiras conversas são repletas de depressão e provocações infantis contra Frédéric, buscando tirar alguma estabilidade do homem.

O interessante, porém, é que a presença dela em tela é tão forte que, assim como em Frédéric, nos dá saudade a cada súbita ausência da mulher. Rohmer a modela como alguém instável e carente, disposta sempre a visitar Frédéric quando as coisas vão mal, apesar de recompensá-lo com conversas mais agradáveis quando sua complicada situação financeira encontra alguma estabilidade.

Chloé simplesmente é a personificação que Frédéric tanto queria em sua vida: imprevisibilidade, medo, aventura e risco enquanto Chloé detesta as dificuldades da vida “nada burguesa” que enfrenta. Enquanto isso, Rohmer praticamente nunca nos mostra a relação verdadeira de Frédéric com sua esposa que permanece em casa, trabalhando enquanto espera a chegada do novo bebê. É bem crível que Hélène também sinta as apreensões de Frédéric, já que sua vida se torna um tédio completo, além de contar com a enorme ausência do marido.

O contraste dessa primeira parte com a segunda é também grandioso. Nesse segmento, Rohmer decide trazer Chloé muito mais feminina e divertida, deixando claro suas intenções com o protagonista e o que quer dele. A personagem está mais amadurecida e centrada na realidade, iniciando um jogo de sedução muito eficiente. Rohmer explora a graça dos diálogos entre os dois, embora Frédéric já não seja mais desenvolvido, afinal ele só precisa agir e consumar a traição ou parar com todo o affair.

Como todas as obras da antologia, o final é bastante esperado, afinal a resolução é sempre muito poderosa. E no caso de Amor à Tarde, certamente é um dos momentos narrativos mais célebres de Rohmer que firmou toda sua competência no texto ao trazer uma abordagem mais adulta e profunda do que de costume.

Atração e repulsão

Assim como no roteiro, Rohmer traz mais elementos cinematográficos em Amor à Tarde. Isso, obviamente, está conectado ao fato do filme se passar em Paris. Apesar de ser bela e charmosa, Rohmer sabe que a cidade não traz o impacto que natureza elabora para os enquadramentos mais simples que ele opta em construir.

Apesar de tentar preservar suas regras visuais estilísticas, o diretor se dá diversos luxos para inserir enquadramentos mais fechados e alguns movimentos de câmera como os zoom in nada discretos que ele usa vez ou outra. Há até mesmo um raríssimo enquadramento no qual ele centraliza o rosto do ator, quase ousando quebrar a quarta parede.

Aliás, isso ocorre na sequência mais onírica da obra, na qual Frédéric interage com todas as mulheres que já apareceram nos filmes anteriores da antologia, para testar um dispositivo eletrônico que colocaria todas as mulheres à sua disposição – Éric Rohmer já fundava seu universo compartilhado com essa boa cena repleta de humor.

Como a maioria de sua assinatura está concentrada no roteiro, pouco sobra ao visual de Amor à Tarde, mas é louvável que a encenação tenha um papel tão forte para gerar a catarse final em Frédéric sem apelar a qualquer tipo de melodrama ou flashback. A colaboração com Néstor Almendros na foto apenas traz elementos básicos refletindo a monotonia da vida do protagonista com cores monocromáticas, tanto que quando há alguma explosão de cor, representando algum desejo, ele já se torna inseguro, correndo de volta para a esposa.

Aliás, em termos de movimentação dos atores, certamente esse é um dos melhores trabalhos de Rohmer. Basicamente, tudo tem a ver com atração e repulsão. Frédéric se aproxima de Chloé, para ela logo depois se afastar e vice-versa. Isso gera uma dança involuntária repleta de tensão sexual que emana entre os personagens. É fascinante como Rohmer consegue criar esse poder de sugestão apenas com elementos simples de proximidade e sorrisos constrangidos.

Entretanto, nada tira a força do erotismo que ele arquiteta. Sensual e sem qualquer apelação, o diretor apenas traz situações repletas de potencial para fazer o coração do espectador bater com força, como no brilhante último encontro de Chloé com o nosso confuso protagonista.

Para o amor, tudo pode?

Fechando sua antologia maravilhosa, Rohmer traz um dos melhores filmes de sua carreira. Amor à Tarde é um conto atemporal pela sua sensibilidade em tratar um problema tão comum na vida de qualquer homem ou mulher que tenham passado por qualquer relacionamento duradouro. Com Frédéric, um de seus poucos protagonistas masculinos melhores resolvidos, tudo se torna um prazer de acompanhar.

Um amor para qualquer hora do dia.

Amor à Tarde (L’amour l’après-midi, França – 1972)

Direção: Éric Rohmer

Roteiro: Éric Rohmer

Elenco: Bernard Verley, Zouzou, Françoise Verley, Daniel Ceccaldi, Malvina Penne, Elisabeth Ferrier

Gênero: Drama, Romance

Duração: 97 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=6tskKIwZgGY

Crítica | O Signo do Leão - A Valsa dos Interesseiros

Iniciada a Nouvelle Vague por um tempo considerável, é curioso como Éric Rohmer foi um dos cineastas mais tardios do movimento. Após dirigir um punhado de curtas, finalmente o prolífico e peculiar diretor teria sua estreia no audacioso campo dos longa-metragens. O Signo do Leão, curiosamente, é seu primeiro grande filme, mas é o que menos tem a ver com ele.

Apesar de não ser exclusivamente centrado na busca da assinatura cinematográfica que o movimento prezava, Rohmer traz uma crítica social sob um prisma possivelmente indiferente através da escolha de um protagonista realmente complicado em uma jornada que pouco se movimenta.

A Reviravolta de um milionário

Rohmer, em colaboração com Paul Gégauff, traz uma rapsódia urbana em sua estreia. Acompanhando o franco-americano Pierre Wesselrin (Jess Hahn), um músico vadio repleto de vícios e maus modos, descobrimos que o indivíduo herdou uma vasta quantia de dinheiro e propriedades de uma tia ricaça que acaba de falecer. Ao saber da maravilhosa notícia, o homem já pede um grande empréstimo para um de seus amigos para dar uma grande festa para comemorar a notícia.

Após comer, transar e gastar tudo o que pode, Pierre lê atentamente ao telegrama e descobre que sua tia, na verdade, o havia deserdado, deixando tudo para o primo. Desesperado, Pierre tenta pedir mais dinheiro emprestado a seus amigos para pagar um hotel depois de ser despejado. Porém, como tudo acontece durante as férias de julho, rapidamente o protagonista fica sem amigos na cidade e se torna um mendigo maltrapilho.

O que torna O Signo do Leão tão peculiar é o fato de ser uma obra muito silenciosa, afinal um mendigo solitário não conversa muito. Por isso, a direção de Rohmer precisa sustentar enormes conflitos somente com o auxílio da imagem, além de modelar um retrato que não caia na banalidade melodramática para o personagem, já que, como sabemos, se trata de um embusteiro folgado.

Há muita força no primeiro ato no qual Rohmer procura trabalhar com diálogos vazios ou situações desconfortáveis para mostrar Pierre cheio de soberba, se vangloriando do dinheiro fácil que recebeu, além de rir da morte de sua tia, nunca reconhecendo a tragédia da morte da idosa. O diretor deixa claro que aquelas pessoas, algumas totalmente desconhecidas, só orbitam Pierre por acreditar na sua fortuna.

Tanto que, quando pobre, poucos ligam para seu destino. Nesse segundo ato, não existem diálogos, apenas a decadência completa que Rohmer traz através de imagens e cenas óbvias para acompanhar os primeiros passos de um homem que, em vez de se tornar um ricaço, experimenta a mais profunda miséria e indiferença parisiense.

Através de uma escalada de situações como o flerte do suicídio em primeiro momento, aos múltiplos calotes, ao gasto impensado das últimas economias, a solidão, recorrer ao crime e, finalmente, a fome que o motiva a procurar restos no lixo. O curioso é que Rohmer se vale do poder da montagem de planos/contraplanos para estabelecer relações de desejo do protagonista, ou inveja, o que for, com o que ele observa com olhares carregados de ódio.

Rohmer ainda não adota o estilo visual e narrativo pelo qual ficou tão conhecido. O Signo do Leão é repleto de closes, movimentos de câmera abundantes, encenações fabricadas, uma terrível trilha musical extradiegética e até mesmo zooms. É uma linguagem totalmente diferente, mas que funciona sem muito impacto para contar a história.

O principal problema de O Signo do Leão é sua dependência pesada nas duas grandes reviravoltas da obra revelando um inchaço considerável para o filme. Felizmente, no terceiro ato, temos a presença de um mendigo que faz amizade com Pierre, mostrando uma generosidade até então desconhecida pelo protagonista.

Mesmo assim, acertadamente, Rohmer preserva a natureza babaca de Pierre que continua sendo um enorme egoísta vagabundo, apesar de ser forte, virtuoso com o violino e saber falar diversos idiomas. Logo, o diretor traz um filme que não busca inocentar Pierre de sua própria miséria, mas ser o principal responsável por ela, além de definir a frieza francesa no tratamento dos pedintes, os ignorando ou temendo por sua segurança.

A Soberba do Leão

O Signo do Leão não é o melhor que Éric Rohmer pode oferecer a qualquer cinéfilo, mas por ser seu primeiro longa-metragem, a visita é sempre válida – há até mesmo uma cameo bizarra de Jean-Luc Gordard. As ironias repletas que quebram o protagonista a todo momento, apesar do final trazer uma situação muito cruel, oferecem diversas mensagens com fundo social importantes, além de trazer uma moral valiosa sobre soberba e vadiagem, afinal não é possível contar com a sorte no próprio bolso.

Pierre descobre isso da pior forma com sua fé cega no seu próprio signo, o “melhor de todos” para uma pessoa tão condenável.

O Signo do Leão (Le Signe du Lion, França – 1962)

Direção: Éric Rohmer

Roteiro: Éric Rohmer, Paul Gégauff

Elenco: Jess Hahn, Michèle Girardon, Van Doude, Paul Bisciglia

Gênero: Drama

Duração: 103 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=6z6tfzD94W8

Crítica | Conto de Verão - O Pueril Medo da Solidão

É curioso assistir a um filme de Éric Rohmer quando ainda estava no início de sua carreira como O Joelho de Claire e partir imediatamente para outro como Conto de Verão, uma de suas últimas obras. Embora seja um salto espetacular de vinte seis anos e diversos filmes entre eles, há uma jovialidade intelectual e cinematográfica que fornecem a errônea impressão de terem sido feitos no mesmíssimo ano.

Rohmar esbanja talento para tratar das mazelas intrincadas do amor e Conto de Verão é apenas mais uma excelente prova disso. Como todos seus filmes, o conceito é muito simples: um amor de verão. Só que dessa vez, são três amores ao mesmo tempo e como isso afeta a vida um confuso e imaturo homem.

Mulheres Difíceis, Homem Insolente

Neste conto pertencente a sua série temática das quatro estações, Rohmer nos traz a história de Gaspard (Melvil Poupaud), um recém-graduado em Matemática que decide tirar um mês de férias em Dinard, esperando que sua nem tão namorada apareça na cidade litorânea para aproveitar alguns dias com ele. Se decepcionando com a constante ausência de Lena (Aurelia Nolin), Gaspard se aproxima cada vez mais de Margot (Amanda Langlet), uma garçonete local que acaba firmando amizade. Mas o destino reserva diversas surpresas que traem sempre as expectativas de Gaspard em relação a seus confusos casos amorosos.

Apesar de Conto de Verão ser apenas o segundo filme que vi da vasta filmografia de Rohmer, existem características marcantes sobre o tratamento que dá para seus jovens personagens masculinos. Aqui, se comportando dentro do habitual, o roteirista traz um rol de quatro personagens bem delineados e distintos.

É particularmente surpreendente que Rohmer, já um homem idoso nessa altura, consiga criar diálogos tão críveis e pertinentes aos conflitos da juventude. O roteirista testa nossa paciência com Gaspard no início, trazendo um retrato absurdo de um rapaz muito chato e deprimido que se faz de coitado a todo momento. Isso é exposto sempre nos diálogos em diversas caminhadas tranquilas com Margot, uma menina muito mais madura e paciente, mas que cai nas graças do “papel” que Gaspard apresenta a ela: o do trágico garoto cabisbaixo de coração partido.

Como bom contador de histórias, Rohmer sabe que não deve abusar tanto dessa chatice de seu protagonista e da situação confortável que a pseudo-depressão oferece. Logo, surge um terceiro elemento nesse conflito: a bela morena Solene (Gwenaelle Simon), amiga de Margot, que atrai a atenção de Gaspard. Rapidamente, contrastes brutos são estabelecidos entre as duas mulheres que conhecemos em tela.

Margot, sendo a madura e bastante intelectualizada, contra Solene, a jovem de sonhos eróticos masculinos. Como sempre, Rohmer evita os estereótipos e nunca adota clichês para essas personagens, por mais que elas entrem no senso comum visual que o cinema americano adota. Solene, apesar de ser mais imediata e desinibida, não se oferece para Gaspard, mas sim é conquistada por um retrato oposto que o jovem havia desenhado para Margot.

Com Selene, o protagonista adota uma postura mais altiva e alegre, apresenta suas composições musicais e até mesmo dedica uma para ela. Parte para outras aventuras e conhece seu núcleo familiar. É partir daqui que Rohmer nos acena sutilmente e diz: não confie no meu protagonista. O roteirista, apesar de não fazê-lo ativamente, busca condenar o clássico “bonzinho cafajeste” que consegue fisgar diversas mulheres ao desempenhar o papel que elas esperam dele, transformando suas qualidades assim como um camaleão muda de cor.

O mais intrigante é que Gaspard, por sua ingenuidade e desejos fúteis de fáceis, não consegue ser um sedutor competente, se atrapalhando constantemente me manejar uma agenda que comporte seus múltiplos casos. Rohmer também não vai por caminhos fáceis para fazer o espectador torcer para uma das três possíveis alternativas de casal se concretizem.

É um jogo realista que foge dos absurdos das “inocentes” coincidências hollywoodianas. O mesmo acontece com a nossa percepção sobre as três moças, já que Rohmer faz questão de poluir nosso julgamento com ações imaturas, problemas psicológicos ou até mesmo com a diferenciação das opiniões que elas têm sobre as outras revelando crueldade e ética de onde não se imaginava.

Através dessa vasta rede de diálogos e ações pontuadas, o roteirista consegue elaborar personagens fascinantes que sempre conseguem elipsar nosso interesse sobre o protagonista cuja final condiz com seu jogo de vaidades repletos de covardia e indecisão. Aliás, um leve foco no tema sobre navegações, marujos e piratas confere um tempero especial para a história desse garoto que prefere ter vários falsos relacionamentos do que um verdadeiro.

Retrato de um Verão

Como disse, praticamente não há distinção na assinatura cinematográfica de Éric Rohmer mesmo depois de tantos anos de filmografia. Ao contrário de diretores que buscam se renovar, o autor se manteve fiel a muitas das promessas que havia feito quando iniciou sua curiosa carreira.

Conte de Verão é mais um filme pequeno, cheio de diálogos com jovens intelectuais – mas nem tanto, que são traídos pela própria língua, enquanto desfrutam as belezas naturais de um paraíso à céu aberto. Em sua abordagem para esse filme em especial, Rohmer traz muito movimento com travellings para acompanhar as constantes andanças de Gaspard com as garotas em diversas praias, campos e ruelas da cidade.

O que sempre me surpreende é a eficácia de Rohmer em capturar um ar delicado de feminilidade, além de conseguir emplacar longas cenas bastante românticas apenas com a interação dos atores – no caso, a cena que acompanhamos Solene aprendendo a cantar a canção que Gaspard compôs, é de uma sensibilidade perfeita. Aliás, o diretor traz boas doses de simbologias visuais sincronizando o clima sempre com os sentimentos retratados em tela. Por exemplo, sempre quando com Lena, ele insere Gaspard em praias mais sujas ou com o tempo fechado, nunca criando nenhuma aura romântica para o casal de "namorados".

Esse olhar realista com o tratamento da câmera, sempre nos colocando como personagens que observam de uma distancia natural àquelas pessoas, consegue conferir toda a humanidade realista que removem a condição daqueles personagens como meras peças de uma ficção, mas sim da própria realidade.

A Indecisão do Amor

Mesmo muito difícil no começo por conta do protagonista apático, Conto de Verão rapidamente se transforma em uma experiência muito divertida por retratar essa situação inadequada sem qualquer maneirismo, optando pela forma realista e cômica de um problema bizarro criado pela própria insegurança do protagonista.

Assim como a maioria das obras de Rohmer, é um filme que necessita de uma boa disposição do espectador em se identificar e relacionar com os personagens para ver como essas jornadas atrapalhadas terminam. Essa sensibilidade fantástica de Rohmer para com a juventude traz lições valiosas. Tanto para a vida toda quanto para apenas uma aventura romântica no verão.

Conto de Verão (Conte d’été, França – 1996)

Direção: Éric Rohmer

Roteiro: Éric Rohmer

Elenco: Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaelle Simon, Aurelia Nolin

Gênero: Comédia, Romance

Duração: 113 minutos

Crítica | O Joelho de Claire - Os Prazeres de uma falsa Sedução

Mesmo pertencendo a Nouvelle Vague, Éric Rohmer era um cineasta muito fora das regras do movimento. De modo ainda mais distinto que a ala de Alain Resnais, outro cineasta um tanto mais afastado do centro do movimento, não compartilhava do radicalismo do movimento intrinsecamente ligado a uma geração de críticos da Cahiers du Cinéma, nunca rechaçando o cinema americano preservando a admiração pelos clássicos “não-autorais” assim como pelos novos lançamentos. Era simplesmente um cineasta fora da curva.

Esse estilo dito como “conservador” rendeu a Rohmer uma assinatura cinematográfica muito distinta das muito famosas de Jean-Luc Godard e François Truffaut. Não fascinado em revolucionar a linguagem cinematográfica, o diretor focou todos seus esforços em narrativas muito ligadas às mazelas humanas como a paixão e a infidelidade. Esse enorme foco de estudo rendeu uma série de antologias inspiradas no dilema de Aurora, clássico de F.W. Murnau: um personagem comprometido se aventura em um romance excêntrico com um terceiro, mas sempre acaba retornando para honrar o compromisso.

Rohmer trabalhou isso com os chamados Six Moral Tales, seis filmes independentes, mas conectados com o tema principal. Só alcançando prestígio a partir do quarto filme, o diretor conheceu o verdadeiro sentimento do sucesso com a quinta obra, O Joelho de Claire, considerada por muitos como a melhor história das seis.

Semente do Diabo

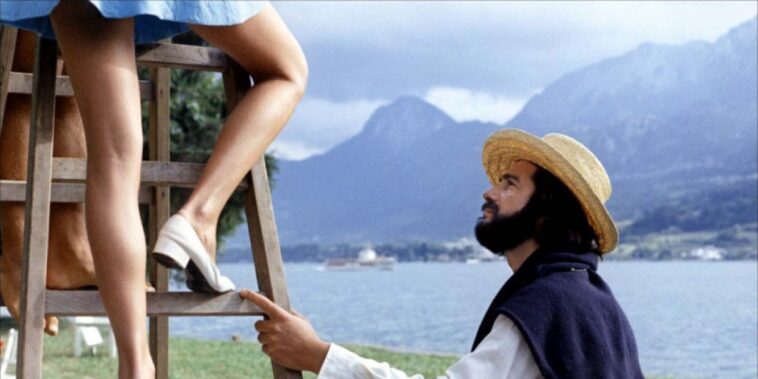

Nessa história, Rohmer explora os dilemas morais de um noivo se envolver romanticamente com uma menor de idade. O diplomata Jerome (Jean-Claude Briary), enquanto passa umas férias no lago de Annecy, reencontra uma amiga escritora que não via há alguns anos, Aurora (Aurora Cornu). Sem inspiração para um novo livro, Aurora decide usar Jerome como cobaia de um experimento social: tentar convencê-lo a seduzir a filha de 16 anos, Laura (Béatrice Romand) de uma amiga que está de visita em sua casa. Aceitando o desafio, Jerome consegue se aproximar da menina, mas tudo começa a desandar quando a irmã dela, a belíssima Claire (Laurence de Monaghan), chega na tranquila casa despertando um insano fascínio de Jerome por seu joelho.

Como em praticamente todos os seus filmes, Rohmer é o responsável pelo roteiro. Em questão de poucos minutos, é bastante fácil sacar os artifícios estilísticos que o autor coloca à nossa disposição para experimentar novos níveis de delicadezas cinematográficas. O Joelho de Claire provavelmente é um de seus filmes mais verborrágicos. O surpreendente é que, apesar de ser totalmente focado na moralidade desse experimento e sobre o exercício de amar, Rohmer quase nunca repete situações ou pensamentos através dos vastos diálogos.

Rohmer, um fã da literatura desde sempre, não preza significativamente pela técnica da filmagem, do sabor cinematográfico. Assim como Woody Allen, por exemplo, Rohmer tem uma bela relação e domínio pelo cinema que se aproxima da literatura, priorizando pensamentos e a complexidade dos personagens ante uma encenação apurada.

Como a história é apenas um tema para que os personagens brilhem, é espetacular o modo que Rohmer delineia as peças desse jogo. Ele evita, na maioria dos casos, diversos clichês acerca de idade ou estereótipos. Jerome não é o típico galã sedutor, Aurora não é maquiavélica em excesso, Laura não é a típica adolescente revoltada e Claire não cai nas graças de qualquer homem.

Os mais fascinantes são Jerome e Laura. A alma do filme está na relação dos dois e nos longos monólogos repletos de exposição que Jerome fornece para dar material de inspiração a Aurora. Sempre há muita soberba no discurso de Jerome, ele realmente crê que consegue se aproximar de todos e condicionar a relação até lhe fornecer alguma vantagem que sacie seus breves e explosivos desejos.

E de fato isso ocorre. Jerome consegue se aproximar de Laura, uma personagem muito bem escrita repleta de frases inteligentes oferecendo um bom estudo sobre as mazelas da adolescência, além de conferir certa molecagem e emoções rústicas características da idade. Essa é a melhor essência de Rohmer: quebrar seus personagens ao exibir o nítido contraste entre o agir e o falar.

Laura, por exemplo, fica apaixonada por Jerome, mas se força a desgostar dele pois sabe que nunca conseguirá fazê-lo desistir do casamento marcado. Entretanto, apesar de afirmar isso, ela o vive provocando, com ciúmes ao fabricar uma amizade com um garoto muito ingênuo. Começa a confrontar Jerome ao observar o fascínio do homem por Claire, mas depois pede que ele continue preservando o contato com ela. Essas pequenas falhas repletas de orgulho é que tornam os personagens tão humanos.

Jerome, por sua vez, é um homem muito estranho e repleto de soberba. Rohmer faz com que ele sempre afirme que não sente nada pelas garotas, que tudo se trata de um belo desafio para ajudar Aurora, mas nitidamente há uma diferença no tratamento da relação com Laura e Claire. É um contraste básico e eficiente. Rohmer torna todo o jogo com Laura fácil demais para iludir Jerome a crer que se trata de um “partidão” quando claramente não é.

Com Claire é tudo mais difícil já que a garota tem certa repulsa ao já desconfiar do jogo bizarro que o homem propõe. Rohmer a mantém sob um véu cheio de mistério, a tratando realmente como um mero objeto de desejo no qual orbitam alguns homens. Novamente, o contraste é óbvio e cruel ao apresentar Gilles, um típico Don Juan, na flor da idade. Um homem bronzeado e escultural, mas também bestial e rude que não sabe tratar Claire, também uma jovem flor delicada, na maneira que ela deseja.

Rohmer mostra que Claire é infeliz com Gilles, mas aceita se submeter aos pequenos abusos do “amor” desse relacionamento, provavelmente a condenando a uma vida amorosa muito infeliz ou em constante negação como a de Aurora. E isso exibe o quão falho Jerome é, acreditando a ter salvo de algo ruim, mas que apenas é uma desculpa psicológica para justificar os rumos que tomou para atender seu desejo primário, tão condenável quanto o tratamento de Gilles com Claire. São situações diferentes, mas o tratamento com a menina é basicamente o mesmo: atender um desejo egoísta masculino.

O interessante é que Rohmer expõe o ponto de vista de Jerome, algo totalmente romantizado e superficial, mas deixa a critério do espectador sobre qual versão que quer acreditar. Não há condenação moral por parte do filme, ele é apenas um retrato dessa realidade fabricada. O que nos leva diretamente a comentar sobre a direção de Rohmer.

Paraísos Franceses

É bem óbvio que o estilo de Rohmer não é para qualquer um. Basicamente, sob um olhar estritamente comercial, nada acontece em O Joelho de Claire. Rohmer sabe disso e pouco se importa, afinal o estudo humano é o que mais conta na obra.

Por ser um autor expressivo, o diretor tem sua própria visão sobre cinema e como a imagem deve ser tratada. No caso, a fotografia é belíssima com o auxílio de Néstor Almendros na cinematografia, capturando tons fascinantes de azul-turquesa do lago e do céu de Annecy, oferecendo todo aquele ar paradisíaco de verão. Mas, ao mesmo tempo, as cores são bastante frias e transparecem um clima gélido de relações artificiais que o diretor traz com os personagens.

Sendo muito bonito e aproveitando as belezas reais das montanhas verdes de Annecy, Rohmer opta em manter sua abordagem convencional: tratar o espectador como personagem real do filme. Seu pensamento sobre a câmera é realista. Ou seja, nunca ela adotará closes ou algum hiper-realismo, afinal dificilmente o olhar humano encontra-se tão próximo de um objeto ou pessoa em um diálogo normal.

Então a câmera se torna uma projeção do espectador no meio das muitas conversas de O Joelho de Claire. A movimentação também é ordenada quando algum personagem se movimenta, adotando o olhar o humano de procurar sempre o contato visual do orador. Rohmer é muito consciente em mostrar somente o necessário ao longo de mês das férias de versão, atravessando os dias com o auxílio de simples inter-títulos para explicar uma elipse ou algo do tipo.

Os planos de estabelecimento também são todos escravos da presença de um personagem que entra ou sai de cena, como nas muitas vezes que inicia uma peça com a chegada de Jerome sempre pilotando seu barquinho de lá e para cá. Outra proposta interessantíssima de sua direção é a ausência completa de música extradiegética, ou seja, que não está justificada em cena como no caso de uma trilha musical.

Apesar de evitar adotar uma decupagem agressiva que fuja do seu estilo, Rohmer se dá alguns luxos para potencializar a encenação. São três casos os mais memoráveis. O primeiro está concentrado no olhar de Jerome, no qual a câmera adota um olhar subjetivo, focando nos belos joelhos de Claire. Depois, quando Jerome auxilia Claire a colher algumas frutinhas da árvore do jardim – é o enquadramento que está na imagem destacada do post, o mais belo e sensual do filme, refletindo todo o desejo de Jerome e a completa indiferença de Claire.

O terceiro se trata do primeiro contato de Jerome com o objeto de seu desejo. É engraçado, pois esse momento é roubado da vontade do protagonista, já que Aurora arquiteta um pequeno plano para que ele toque o joelho da menina por acidente, o constrangendo. Esse desconforto é muito bem ilustrado pelo súbito corte que Rohmer insere, como se fosse um susto completo para o personagem tão metódico e calculista. Há também um jogo inteligente de encenação sempre que Gilles aparece na propriedade chamando por Claire. O diretor basicamente traz a clássica encenação de Romeu e Julieta, a inserindo em uma varanda enquanto o amado fica no chão olhando para cima.

Se fosse para criticar algum aspecto negativo da direção excêntrica de Rohmer, talvez fosse o tratamento com os atores. Alguns simplesmente são desinteressados ou pouco empenhados nos personagens. A única que realmente se destaca da mediocridade é Béatrice Romand ao oferecer um retrato tão genuíno para Laura.

Arte que Inspira até Hoje

Apesar de pouco conhecido pela maioria dos cinéfilos muito centrados em filmes americanos, Éric Rohmer é uma peça fascinante da Nouvelle Vague. De modo tão relevante que consegue influenciar uma obra indicada ao Oscar neste ano de 2018: Me Chame Pelo Seu Nome que é praticamente um simulacro rasteiro de O Joelho de Claire.

Se tem boa vontade para descobrir mais joias no vasto catálogo do cinema mundial, é imprescindível conferir um pouco do que Rohmer tem a oferecer. Porém, é evidente que se trata de um cinema que pode agradar poucos devido a uma ênfase tão pouco... digamos, cinematográficas. Uma vez dentro dessas histórias, já digo o contrário: é bastante difícil não ficar fascinado pelo estilo tão apaixonado pelas relações humanas ilustradas por um grande cineasta.

O Joelho de Claire (Le Genou de Claire, França – 1970)

Direção: Éric Rohmer

Roteiro: Éric Rohmer

Elenco: Jean-Claude Briary, Aurora Cornu, Béatrice Romand, Laurence de Monaghan, Frabrice Luchini, Gérard Falconetti

Gênero: Romance, Drama

Duração: 105 minutos.

Crítica | Era uma Vez na América - O Épico sobre o Adeus

Na vida de um artista já reconhecido, é preciso uma característica essencial: presença. Sergio Leone foi um dos maiores nomes do cinema mundial com sua seleta, mas preciosa filmografia. Tornando-se um cineasta prolífico nos anos 1960 até 1971, o grande mestre do western desapareceu da indústria para dirigir elogiadíssimos comerciais ou produzir outros longas.

Perdendo todo o fervor cinematográfico dos anos 1970 que revelou vasta gama de diretores talentosos no mundo inteiro, incluindo seu antigo parceiro Clint Eastwood, Leone precisava retornar. Tomando uma decisão muito estranha no começo da década, recusou dirigir O Poderoso Chefão, o maior filme sobre máfia já feito, para focar em outro projeto de temática similar que custou uma década inteira de produção: Era uma Vez na América.

Marcando um retorno muito aguardado, Leone colecionou polêmicas com seu último filme finalizado antes de sua prematura morte em 1989. Batalhando com o estúdio em uma enorme insistência em lançar uma versão de quase quatro horas de exibição, o diretor viu o filme fracassar nos cinemas americanos sob um corte quase incompreensível de duas horas abandonando características narrativas de suma importância.

Magoado pela recepção péssima de crítica e bilheteria de seu último filme, o diretor só foi retomar prestígio quando a Warner decidiu lançar o corte de 229 minutos como Leone queria. Em um esforço conjunto da crítica e do público, rapidamente aconteceu um raro revisionismo que alçou Era uma Vez na América como um dos maiores clássicos do Cinema Americano. E de fato é.

Vidas não Vividas

Porém, isso não significa que a grandiosa jornada criminosa de David ‘Noodles’ (Robert DeNiro) que atravessa eras seja perfeita. Foram necessários seis roteiristas, incluindo o próprio Sergio Leone, para conseguirem adaptar o livro de memórias de Harry Grey, um ex-mafioso, The Hoods. Ambição é o que não falta para Leone e seu time de roteiristas. Não bastasse o tamanho homérico da história que pretendem contar, Leone foi enfático em trazer uma narrativa não-linear, contando com o uso constante de flashbacks para trazer retratos da infância, juventude e velhice de Noodles ao longo do filme.

A técnica se prova eficaz para sustentar bem o interesse ao longo das exorbitantes horas de projeção, além de fornecer facetas diversas para conferir camadas ao protagonista e seu melhor amigo Max (James Woods), também membro da gangue de Noodles. Entretanto, é curioso que mesmo com essa ênfase, tão pouco é delineado para os outros comparsas e amigos de Noodles, Patsy (James Hayden) e Cockeye (William Forsythe) servindo para pouco ou nada na construção do caráter complicado dos personagens.

Leone é um roteirista que gosta de desafiar as convenções tradicionais da narrativa. Como visto em Era uma Vez no Oeste, novamente temos o recurso das camadas, revelando muito posteriormente as motivações e a história regressa dos personagens principais. Do mesmo modo que tratou o western e conseguiu cumprir seu objetivo, o autor tenta revolucionar o gênero dos filmes de gângster apresentando diversas subversões de viradas clássicas, abandonando o grau noir e estripando qualquer essência de romantismo no crime.

Apesar do começo muito confuso com uma transição intensa entre 1933 para 1968, logo os roteiristas encontram o ponto ideal para apresentar a infância de Noodles estabelecendo seu interesse romântico e crescimento na vida do crime. Rapidamente o espectador já nota a alma que vai sustentar todo Era uma Vez na América: a relação conflituosa de Noodles com Deborah (Elizabeth McGovern). A partir desse trecho cheio de química e magnetismo de tensão sexual, os roteiristas trabalham com extrema proeza a fase cheia de desejos da adolescência enquanto a molecagem da infância ainda permanece – isso é representado pela relação dos garotos com Peggy, uma prostituta menor de idade.

Com engenhosidade e bons acontecimentos já envolvendo a impossibilidade do florescer do amor e da resistência da amizade enquanto enfrentam a vida perigosa do crime, Leone finaliza esse enorme primeiro ato com um tom trágico, mostrando as enormes consequências da realidade do submundo nova-iorquino. Aliás, Era uma Vez na América é um elogio sobre a tragédia, pois os roteiristas sempre finalizam os atos em tom pessimista – apesar de nada superar o horror do final de segundo.

Ainda intercalando com passagens em 1968, finalmente conseguimos entender parte dos elementos misteriosos que Leone apresenta sem contexto previamente, conferindo maior peso dramático e suspense para uma inestimável virada que só é revelada nos últimos trinta minutos de exibição. Enquanto arquiteta propósito para uma velhice abandonada e tristíssima de Noodles, enfim conhecemos sua juventude e sobre quem ele realmente virou.

Apesar de ser consideravelmente menos interessante pela falta de boa apresentação e estabelecimento sobre a situação atual da gangue mafiosa de Noodles, os roteiristas usam um dos capítulos mais complicados da História Americana para criar um poderoso cenário que motiva os negócios criminosos para a trupe: a Lei Seca.

Mesmo que as novas aventuras sejam burocráticas e traiam a constante proposta de subversão de Leone, o peso conferido ao primeiro ato é sentido quando diversos recursos são reutilizados aqui. Também há a perversa apresentação da personagem Carol em um contexto bizarro dentro de um assalto que o grupo realiza – posteriormente isso é resgatado com bastante eficácia mostrando uma face estranha do estupro.

Por ser o trecho de desenvolvimento, vemos mais problemáticas envolvendo a amizade de Max e Noodles, enquanto o protagonista se reaproxima de Deborah. Novamente, esse é o núcleo que mais nos encanta no qual Leone consegue sim desenvolver elementos complexos que desafiam nossa percepção sobre Noodles, um protagonista progressivamente detestável. Deborah, apesar de pouco aparecer, é outra personagem feminina muito bem escrita, apresentando um enorme determinismo em seguir seus sonhos para não cair nas malandragens de Noodles. Ou seja, em uma rara ocasião do gênero, a mulher não se casa com o bandido para sofrer pelo resto da vida.

Embora também haja bastante sofrimento para Deborah. Seja pelos eventos posteriores ao jantar romântico mágico com Noodles ou pela completa ruptura de uma paixão verdadeira. O desalento do término do segundo ato é arrebatador forçando os roteiristas a preservarem más ideias como uma trama sindical no trecho final da obra, além de passagens cada vez mais fragmentadas que não dão espaço para Max se tornar mais complexo ou explicarem com cuidado sobre o motivo dele pirar toda vez que é chamado de “louco”.

O terceiro ato é muito mais fraco, mas apresenta novos dilemas para Noodles tentar preservar sua amizade com Max. Sem guardar muitas surpresas ou dar maior sentido para o atropelado começo do filme, seguimos enfim para a parte final em 1968, na qual os roteiristas apostam tudo em reviravoltas espetaculares e nada previsíveis. Com a vida desperdiçada e sem amigos, Noodles tenta redimir os pecados de seu passado e acaba descobrindo uma terrível verdade pela qual foi punido injustamente por trinta anos.

Mesmo que não haja um contexto mais aprofundado, as surpresas reservadas são mesmo fantásticas e despertam discussões até hoje graças ao final misterioso da obra. Mais interessante ainda, é a escolha de Leone encerrar o filme retornando para os anos 1930, retomando uma cena que mostra Noodles se drogando em uma casa de ópio sugerindo que tudo o que assistimos até agora era apenas um enorme delírio – Leone apontou essa provocação posteriormente em entrevistas. Extremamente audacioso, de fato.

O Crepúsculo de um Mestre

Outro bom grande motivo para não se afastar do ofício de diretor por muito tempo é a prática. Leone não dirigia uma grande produção há anos e isso certamente o deixou com alguma ferrugem em seu grande retorno. Não há como retirar o enorme mérito que é dirigir um épico tão complexo e cansativo como Era uma Vez na América. Sergio Leone merece todos os louros pela conquista, mas também não é possível fechar os olhos para algumas escolhas dúbias que comete ao longo da obra.

O início repleto de intercalações confusas nas linhas temporais embola a proposta do flashback que depois é tão bem costurada na imagem com transições em raccords visuais elegantes e inteligentes – o mais bonito deles certamente envolve a apresentação de Deborah, com Noodles a espionando na falha da parede do banheiro do bar do Moe. Já nessa transição fantástica, Leone demonstra o enorme apreço que vai manter com a direção de arte, transformando as décadas conforme o filme avança.

Nessas cenas do flashback da infância, o diretor se mostra bastante inspirado para dinamizar as interações do grupo de pequenos ladrões enquanto confere leveza em brincadeiras inusitadas ou em cenas geniais como a que envolve um bolinho para Peggy. Os elementos têm bastante peso para gerar certo sentimento de nostalgia quando são reintroduzidos de modo inteligente em momentos posteriores da obra. O mais forte deles, sem dúvidas, se trata da forte encenação que separa Noodles de Deborah toda vez que estão juntos: o chamado de Max, o chamado do crime, do sofrimento e da perda.

É uma indicação bonita da impossibilidade desse amor desde a infância e concretizado com maestria nos últimos trinta minutos do filme com outra reviravolta impactante. Além do uso muito adequado do silêncio em cenas preciosas e violentas como um dos estupros mais perturbadores já registrados em um filme, Leone usa de modo inteligente o constante chamado de um telefone logo nos minutos iniciais da obra para ajudar a tornar mais compreensível a jogada ousada da montagem com as linhas temporais.

Com a câmera, apesar de sempre apresentar belas composições e alguns movimentos de câmera, Leone parece muito mais comportado na decupagem do que em seus trabalhos anteriores na qual tornava todo o visual um verdadeiro atestado de sua assinatura. Em Era uma Vez na América, Leone não realiza muitas daquelas cenas que evoluíam para situações distintas das que a originaram. É simplesmente um trabalho quadrado em sua maioria, como se o próprio diretor quisesse homenagear a linguagem de um cinema mais clássico, próximo a Era de Ouro de Hollywood em 1950.

É uma escolha estética do diretor, mas que simplesmente limita as possibilidades que Leone poderia fazer ao deixar a obra um pouco mais estilizada em vez de ser tão centrada nesse realismo superficial. Há também um enorme problema que colabora para aumentar a confusão do espectador ou dar uma estranha sensação de pressa em diversos momentos, mas principalmente no terceiro ato. Leone trabalha com pouquíssimos establishing shots, transitando entre cenas sem estabelecer direito o lugar ou o salto temporal de uma elipse como no caso da transição entre o segundo para o terceiro ato.

Enquanto pode até falhar nesses momentos, Leone mostra todo seu talento em sequências excelentes como a do berçário revelando toda a perversidade dos mafiosos ou da até mesmo da onírica conclusão da obra mantendo na dúvida um acontecimento terrível para depois jogar a completa indiferença da cidade sobre as histórias que ocorreram naquelas ruas. O mesmo se pode dizer para todo o arco envolvendo o encontro amoroso de Noodles com Deborah, contrastando uma magia romântica de contos de fadas para então quebrar toda essa ilusão com o desejo repugnante de um homem covarde.

Ou, em uma assinatura mais evidente, quando escolhe enquadrar Noodles sempre a distancia na narrativa de 1968 tornando todo aquele homem uma diminuta figura se comparada ao cenário. Um retrato perfeito de solidão deprimente do estilo de vida que o protagonista escolheu levar. O mesmo ocorre com o uso da trilha musical estupenda de Ennio Morricone que cria outro tema belíssimo para Deborah, capaz de emocionar a todos somente com a enorme melancolia lúgubre que o arranjo evoca.

Enquanto acerta no encaixe da trilha original, o diretor às vezes se apressa em inserir um fade out na música causando estranhamento. Há também algumas passagens nas quais ele simplesmente força o melodrama exageradamente como na infame inserção de Yesterday dos Beatles, ou na repetição de um flashback para explicar uma decisão de Noodles já muito bem desenvolvida no filme todo. São pequenas arestas que sujam um pouco o brilho de um trabalho tão esforçado.

Sonhos do ópio

Assim como um belo ornamento de prata envelhecida, Era uma Vez na América não é a obra-prima definitiva de Leone revelando alguns entraves severos provavelmente gerado por um hiato nada saudável entre uma obra e outra. Mas de fato se trata de uma tristíssima história sobre indivíduos complicados, mas extremamente humanos que conseguem nos fisgar o interesse para acompanhar até seus últimos suspiros.

É uma obra importantíssima e obrigatória para todo cinéfilo tirar uma tarde inteira para admirar as proezas incríveis que Leone conseguiu com seu épico de quase quatro horas de duração. Assim como a vida, é cheia de altos e baixos, entregando um retrato denso sobre a tensa relação de Nova Iorque com a máfia. Uma grande despedida de um cineasta histórico. Pena que seja um adeus cheio de cansaços. Os nossos, dos personagens e o dele.

Era uma Vez na América (Once Upon a Time in America, EUA, Itália – 1984)

Direção: Sergio Leone

Roteiro: Sergio Leone, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini, Ernesto Gastaldi, Harry Grey

Elenco: Robert DeNiro, James Wood, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Tuesday Weld, William Forsythe, Darlanne Fluegel, Jennifer Connely

Gênero: Gangster, Drama

Duração: 229 minutos.

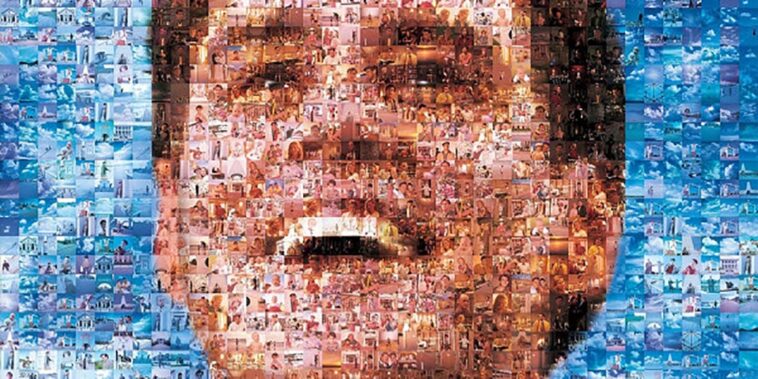

Crítica | O Show de Truman - O Homem na Bolha

Apesar dos reality shows terem eclodido desde os anos 1940 nos Estados Unidos, foi somente em meados dos anos 2000 que tivemos a maior explosão de programas centrados em capturar a “realidade” se valendo de participantes e os confinando em situações surreais como no caso do formato do Big Brother, show que domina a audiência em diversos países sempre quando está no ar – além do nome bizarríssimo que homenageia a maior crítica social trazida por George Orwell em 1984.

Estranhamente, mesmo lançado antes da explosão popular do formato, Andrew Niccol e Peter Weir conseguiram entregar uma obra premonitória e, até agora, atemporal. O Show de Truman é um clássico crowd pleaser. Excêntrico, original rápido e fácil, dificilmente algum espectador vai desgostar dessa brilhante história.

Síndrome Divina

Pode-se dizer muitas coisas dos roteiros de Andrew Niccol, mas raramente é possível apontar suas premissas como ordinárias. Em seu segundo trabalho para o cinema, Niccol eleva a narrativa cinematográfica em elaborar uma metalinguagem do principal sentido que envolve o cinema: a visão.

Nessa história, observamos a vida de Truman (Jim Carrey), um simpático vendedor de seguros que vive na pacata ilha de Seahaven. Até aí, nada demais. Porém, a verdade é que Truman não faz a menor ideia de que toda a sua vida é objeto de exibição do reality show mais popular do mundo inteiro: O Show de Truman. Entretanto, alguns conhecimentos esquisitos tiram a normalidade da rotina do protagonista, suscitando diversas dúvidas sobre a realidade que vive.

A objetividade que Niccol trabalha sua história é uma das maiores qualidades e também um grande defeito de O Show de Truman. De modo mecânico, o roteirista apresenta a rotina normal de Truman, apresentando seu trabalho, personagens-chave da narrativa construída meticulosamente para o cotidiano e, principalmente, seu enorme medo de água – um fato satisfatoriamente explicado com o uso de flashback.

Com muita rapidez, o roteirista já apresenta as diversas falhas da produção do programa, tornando aquela realidade maquiada cada vez mais superficial. O sentimento de paranoia cresce, alimentando o sonho do protagonista em viajar para Fiji, local que uma antiga paixão teria viajado após ser desligada do programa, afinal não era o interesse romântico planejado pelo diretor megalomaníaco do programa, Christof (Ed Harris dominando o papel).

É bastante conveniente que todas as relações de Truman com os outros seja falsa e até mesmo cafona, afinal todos os que moram em Seahaven são apenas atores contratados. Como disse, Niccol não usa meias-palavras para transformar completamente Truman de um cidadão feliz para um paranoico completo. O conceito é interessantíssimo, trazendo a tona a verdade de que, apesar de ser a estrela do show, Truman não possui o menor controle sobre seu destino.

Todas as narrativas são criadas e manipuladas com jogos psicológicos para que Truman seja um escravo do programa e, por isso, quando decide enfim viajar para conhecer o mundo, a realidade fabricada do show começa a se fragmentar. Apesar de imenso, a mundo d’O Show de Truman não consegue comportar outros destinos, além da cidade fictícia.

É justamente no segundo ato que Niccol passa a falhar, apelando muito para conveniências narrativas chegando perto de quebrar a suspensão da descrença. Apesar de render trechos cômicos e outros poderosos como o colapso nervoso de Truman, Niccol mostra a produção do show como perfeitos incompetentes exibindo cenários incompletos, transmissões de rádio oficiais para dirigir os atores, além de atitudes nada sutis para exibir uma farsa completa no funcionamento da cidade em si, como se a realidade do show fosse construída conforme Truman passa pelos locais – algo que sim, torna Christof mais complexo, mas também revela uma incompetência geral para o diretor do programa mais assistido do mundo.

O interessante é que há sim uma autoconsciência de Niccol a respeito do avanço exageradamente rápido da narrativa. Sabendo que logo vai esgotar Truman, ele apresenta um novo ponto de vista para mostrar o núcleo dos bastidores do programa, na sala onde fica Christof e boa parte da equipe de transmissão. Com base nisso, o roteirista começa a apresentar as problemáticas éticas do programa, de outras reações da audiência que condenam o aprisionamento de Truman, além de exibir mais incompetência da produção.

O núcleo só ganha força quando Christof finalmente revela a verdade para Truman, na cena mais bonita do longa. Ed Harris e Jim Carrey atingem o ápice de suas performances para exibir uma relação revoltada entre criador e criatura, mas um discurso emocionante e muito terno no qual Niccol testa os limites do julgamento moral do espectador, afinal o que é melhor? Viver em uma prisão na qual sempre terá tudo, livre das mazelas do mundo, mas sem nenhuma privacidade ou ser livre e conhecer o pior que a humanidade oferece?

Nesse teor filosófico que custa muito a chegar, Niccol consegue terminar O Show de Truman com uma mensagem muito poderosa.

O Olhar do Observador

Acompanhando a premissa fascinante do roteiro, Peter Weir testa seus limites na direção para realizar um de seus maiores trabalhos em decupagem e encenação. A criatividade já começa na abertura do longa, trocando os créditos originais do filme para inserir os créditos fictícios do programa.

Depois, vemos os esforços absolutos de design de produção em criar um simulacro da realidade que ofereça todo ar de artificialidade sem pender para o absurdo, apesar das diversas gags visuais que Weir consegue arquitetar com inserções de mensagens nada subliminares para Truman e também dos merchandising fora de hora.

Apesar de Weir acertar bem na atmosfera e trazer uma encenação geral bastante viva, é particularmente curioso como ele fica preso na proposta de trazer enquadramentos que simulam o ponto de vista das câmeras escondidas de Seahaven. Utilizando um filtro de vinheta, escurecendo os cantos da tela, o diretor nos coloca na mesma posição de observador da audiência do show. É um exercício muito interessante que traz camadas excepcionais sobre o papel da visão em um filme. Além de conversar com sua maior característica autoral na carreira, a questão do olhar, desde o brilhante uso do recurso em A Testemunha.

Weir segue essa proposta na maioria do longa, mas, felizmente, se dá a liberdade de comportar planos fora desses pontos de vista. Esses não possuem a infame vinheta e oferecem composições mais elaboradas, movimentos de câmera que fogem das panorâmicas incessantemente utilizadas, além de conferir um olhar artístico digno do bom artesão que Weir é. O clima criado transforma a vida do subúrbio americano em uma grande piada, ironizando fofocas e a artificialidade das boas relações que vizinhos mantém. Ele cria essa cafonice deliberadamente, potencializando a mensagem.

O diretor cria sequências memoráveis – destaque para o romantismo da recriação da face em colagens da antiga paixão do protagonista –, mantém o bom humor e consegue tornar o drama tão apressado em algo genuíno. Há simplesmente muita força que nos cativa em O Show de Truman. Esse com certeza é o filme mais agitado de toda a carreira de Weir, o menos silencioso e também o que ele aproveita melhor a montagem, inserindo com precisão diversas reações da audiência sobre a estranha jornada de Truman.

Clássico Imperfeito

Não há dúvidas que O Show de Truman seja um bom filme trazendo boas performances, mensagem valiosa, além de uma direção apurada de Peter Weir. Porém, é mais um caso no qual a premissa a la Além da Imaginação é melhor do que a execução dessa ideia. Simplesmente há uma enorme pressa estranha a Weir e isso certamente é sentido ao longo da exibição, como se o filme atropelasse sequências dramáticas importantíssimas para favorecer a curta duração do longa, ajudando a impulsionar a bilheteria na época.

Mesmo assim, o conto trazido por Weir e Niccol é um potente discurso sobre os limites da liberdade e da privacidade, trazendo questionamentos válidos que suscitam discussões acaloradas. Só por ter esse grande poder memorável, O Show de Truman merece ser observado por anos a fio.

O Show de Truman (The Truman Show, EUA – 1998)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Andrew Niccol

Elenco: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Ed Harris, Natascha McElhone, Holland Taylor, Brian Delate, Paul Giamatti

Gênero: Drama, Comédia

Duração: 104 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=loTIzXAS7v4

Crítica | Era uma Vez no Oeste - O Ápice do Western

O western é um gênero enraizado desde as próprias origens dos primeiros passos da criação de narrativa no Cinema. Há uma quantia exorbitante de filmes sobre o indomável oeste americano, de grandes roubos ou enormes narrativas de vingança. Até os anos 1950 e 1960, seria fácil afirmar que depois de tantos filmes, o western estaria totalmente esgotado. Isso, até um certo icônico cineasta surgir e mudar o jogo.

Sergio Leone, um fã confesso dos western spaghetti, trabalhou uma trilogia inteira em cima do gênero, comportando inovações enquanto trabalhava de modo espetacular as limitadas narrativas de faroeste ao apresentar um herói sem nome e silencioso encarnado por Clint Eastwood. Assistindo a Era uma Vez no Oeste, é fácil apontar que a trilogia do Homem Sem Nome se tratava de um grandioso exercício para que Leone conseguisse fazer o western mais interessante da História do Cinema.

História Manchada de Sangue

Se aproximando dos cinquenta anos de existência, é possível dar certas liberdades para comentar sobre o roteiro de Era uma Vez no Oeste – apesar de ser um longa completamente transformado pela direção espetacular de Leone. A questão que tanto marca essa narrativa não é exatamente sobre a peculiaridade de sua história, mas sim o modo que ela é contada para o espectador.

É impossível definir com clareza sobre o que se trata o roteiro de Leone em conjunto com Sergio Donati. Eventos significativos ocorrem sem qualquer explicação, além de um silêncio majestoso segurar o filme até mesmo depois da marca de uma hora de exibição. Os roteiristas seguram nossa atenção apresentando essas situações cercadas de mistérios sobre elementos cruciais do storytelling: o quem? Quando? E por que?

De modo básico, a narrativa se concentra nos eventos posteriores a uma grande chacina que extermina a família do irlandês rabugento Brett McBain por motivos totalmente escusos, afinal o homem não possui uma fortuna expressiva, além de sua propriedade ficar no meio de um implacável deserto. Leone então apresenta, um a um, os diversos personagens que estão ligados de alguma forma a esse acontecimento em uma bela teia de conexões, mas nada complexa.

Sabendo do enorme tempo de exibição do longa, Leone espalha pequenas migalhas ao longo da história para que compreendamos a situação. É basicamente uma estrutura narrativa invertida, mostrando o fato para depois revelar os porquês. Esse modelo por si já é uma bela renovação das narrativas batidas que impregnavam o gênero por anos.

Leone até mesmo se dá o luxo de inserir três começos para o filme, apresentando com muito cuidado que é o herói, vilão e a mocinha. Quem lê e nunca viu a Era uma Vez no Oeste pode bem pensar que o roteirista não traz nada de novo para esses clássicos arquétipos, mas na verdade está totalmente enganado. Há um completo repúdio de Leone pelo que o western estava se tornando e através dessa história ele mostra o repleto potencial do gênero conseguindo conquistar até mesmo quem desgosta de faroestes.

Harmonica (Charles Bronson), Frank (Henry Fonda) e Jill McBain (Claudia Cardinale) fogem completamente das convenções do gênero, exibindo um punhado de camadas cinzentas reveladas gradativamente para o espectador, apesar de todos serem repletos de mistérios e motivações escusas. Uma das características mais interessantes é conectar o passado de Harmonica diretamente com o de Frank – o problema é que Frank não faz a menor ideia de quem seja o quieto homem.

Existem sim características místicas para cada um desses personagens principais, de certo modo. Harmonica lembra bastante o Homem Sem Nome, afinal ele também não possui um nome próprio ao longo da narrativa e sempre está a tocar uma icônica gaita. Leone evita a todo custo tornar o personagem muito simpático, o retratando como abusivo, egoísta e falho, mas letal, obstinado e com forte senso de justiça.

Já Jill McBain é possivelmente a personagem feminina mais interessante de todo o western clássico. Leone a escreve seguindo passos clássicos no começo a inserindo em uma situação sádica e inteligente – o roteirista é sempre muito esperto em transitar pontos de vista para revelar coisas ao espectador antes que os personagens saibam. Jill chega a Flagstone para enfim morar com seu marido já assassinado, Brett McBain. Estranhando que ninguém estava lá para busca-la, a moça segue sozinha até o Rancho da Água Doce, morada dos McBain.

Logo descobrimos alguns problemas em uma relação não muito saudável entre ela e seu ex-marido que jogam Jill para cantos cada vez mais sombrios e imorais. Leone preserva o sentimento da selvageria e do medo que existia no Velho Oeste, replicando esse instinto de sobrevivência em todos os personagens, mas principalmente com Jill.

Já Frank é um antagonista clássico, mas traído pela sua memória e baixa inteligência. O personagem é repleto de cobiça e aspira competências que nunca conseguirá suprir. Isso é melhor detalhado no começo do segundo ato, no qual é apresentado maior profundidade para o vilão que não passa de um capacho de um magnata das ferrovias quebrado pela tuberculose óssea, Morton (Gabriele Ferzetti). Nitidamente, os melhores diálogos estão concentrados nesse núcleo, com Morton não conseguindo ser encaixado facilmente como antagonista, mas sim como um personagem cheio de cobiça em uma relação psicológica fortíssima com o progresso e o ferro dos trilhos em contraste seu estado físico debilitado. É belo e lúgubre.

No meio disso tudo, rendendo um bom alívio cômico, há o líder de uma gangue de bandidos, o lendário Cheyenne (Jason Robards). Sua relação é quase incidental com o resto da narrativa, mas está ligada a chacina dos McBain e com Frank. O personagem se encontra em uma cilada que o responsabiliza pelo massacre que não cometeu, o motivando ir atrás do antagonista e a se relacionar com Jill e Harmonica. Como disse, Leone estrutura muito bem essas coisas.

O desenvolvimento fica por conta da exibição dos tons cinzentos das atitudes dos personagens que desafiam a todo momento aquele senso de moral tão engessado dos western. Fora isso, Leone é felicíssimo em praticar incessantemente a subversão de expectativas do espectador, tornando o filme imprevisível ao máximo. O mais curioso é que, apesar da ausência completa de um protagonista, o único personagem que passa por uma jornada com objetivo estabelecido desde o momento que surge em tela é Harmonica, justamente o menos trabalhado ao longo do filme.

Leone também é muito feliz em conseguir emplacar reviravoltas curiosas que mostram como os personagens raciocinam, criando estratégias inéditas para tiroteios, duelos e emboscadas. O ar de originalidade é intenso aqui. Porém, o que mais chama a atenção é o modo que o roteirista trata suas cenas. Praticamente todas são pequenas narrativas com estruturas clássicas englobando até mesmo pequenos clímaces, começando e terminando de formas muito transformadas.

Os três começos de Era uma Vez no Oeste podem ser analisados dessa forma. Primeiro, conhecemos um trio de bandidos entrando em uma estação, rendem um funcionário e logo esperam algo acontecer. Assumimos, erroneamente, que se trata de um assalto qualquer – é a primeira vez que Leone brinca com nossas expectativas. Vemos um trem chegar, um pacote é deixado e logo os bandidos, decepcionados, se preparam para ir embora. Até escutarem a gaita de Harmonica e iniciarem um duelo – o clímax da introdução.

Depois, vemos Brett McBain e sua família preparando uma grande festa para a chegada de Jill, revelando sonhos e um rigidez completa de Brett no trato com seus filhos já acostumados a violência. Através de uma encenação muito precisa, Leone faz com que Brett perceba que há algo de errado em seu território, mas não dá muita atenção. Quando pega água no poço, começa a escutar o tiroteio que mata sua família – mais um clímax.

No terceiro e também o maior de todos, conhecemos Jill e toda sua jornada para chegar ao rancho. Também em um ritmo lento, a jornada é interrompida para os personagens visitarem um pequeno e decrépito saloon, marcando, enfim, a altivez e independência de Jill, além de apresentar Cheyenne e retomar a narrativa de Harmonica. A apresentação de Cheyenne nos leva a crer que teremos um segundo antagonista (outra subversão), além do primeiro encontro cheio de tensão com Harmonica reforçar essa impressão. Em uma quase culminação de duelo (terceiro clímax), a jornada volta ao normal.

O que chama a atenção de fato é essa estrutura muito viva e nada pré-determinada das cenas. Os acontecimentos ocorrem e fluem com muita organicidade, capaz de nos hipnotizar de modo implacável a ponto de esquecer dos personagens que iniciaram elas. O mesmo se dá com os atos restantes, apesar de haver um pouco mais de pressa do roteirista em mostrar passagens importantes no miolo chegando até mesmo a eclipsar sequencias inteiras como a que mostraria um confronto entre Morton e Cheyenne.

Apesar dessas características que não chego a ousar apontar como falhas, Leone arquiteta um trabalho excepcional, até mesmo se valendo de flashbacks muito bem inseridos para culminar em uma catarse icônica no espectador ao oferecer a motivação de Harmonica em sua busca de vingança pessoal. É simplesmente muito belo e honesto. Aliás, honestidade esta que fica escancarada no destino final dos personagens, obedecendo ao maior dos clichês dos western. Leone até mesmo nos avisa em um diálogo o que pretende fazer, mas como nos deixou tão mal-acostumados com diversas surpresas, negamos a acreditar no fato. Truque de mestre.

A Revolução de um Gênero

Um filme de Sergio Leone é realmente um filme de Sergio Leone. Tendo visto algumas de suas maravilhas cinematográficas, sua assinatura estilizada para o western é inconfundível. Todas as ferramentas estilísticas do gênero estão a disposição para ele subverte-las e homenageá-las à sua completa vontade.

Já a abertura do filme deixa isso bastante claro. A imagem é suma importância para Leone conseguir contar a história, já que não temos um tratamento verborrágico. O diretor consegue conferir bastante personalidade aos três capangas que chegam na estação de trem – ocupando todas as saídas do lugar indicando o ponto final para algum personagem. Nunca falando e se movimentando lentamente, Leone faz com que os três misteriosos e mal-encarados homens provoquem uma sensação genuína de medo e ameaça constante.

Para depois subverter isso ao coloca-los para relaxar enquanto esperam a chegada do trem. O curioso é notar que os três são incomodados por elementos triviais seja uma mosca irritante, uma goteira ou o barulho constante do telégrafo. Apesar de surtir um efeito cômico, também funciona como um leve foreshadowing sobre a rejeição do lugar para com aqueles indivíduos.

Tanto que quanto o trem chega, irrompendo o absoluto silêncio mortal, Leone usa barulhos hiper-realistas que evocam um espírito maquinal e bestial para a locomotiva. Com diversos planos intercalando os profundos olhares dos bandidos para a serenidade impassível do trem, o diretor encaixa efeitos sonoros da respiração da máquina simulando uma palpitação cardíaca para revelar o estado de nervos que os bandidos se encontram – quando Harmonica não aparece, temos uma expressão de alívio em todos eles.

É por isso que a apresentação do herói é tão poderosa com Leone já conferindo uma assinatura inesquecível para demarcar a presença do personagem sempre quando em tela: a melodia da gaita surge inesperadamente. Assim sabemos que Harmonica desembarcou do outro lado do trem. É algo que realmente parece simples e banal, mas sob a batuta de Leone e a intercalação excepcional de closes e outros planos enquadrados de modo majestoso, faz toda a diferença.

Simplesmente há um forte tesão do diretor no objeto filmado.

Só nessa primeira sequência, há praticamente toda a técnica que Leone empregará na obra inteira, excetuando alguns momentos simplesmente geniais. Sim, teremos o modo barroco de filmar, cheio de encenações poderosas e vivas que exibem um retrato fidelíssimo do oeste americano em meados do século XX. Não haverá o uso hierárquico dos planos, pois ele sempre vai inserir closes impactantes para cortar para qualquer plano com ou sem movimento que desejar chegando até mesmo a sair de um enorme close para um enquadramento geral – ou seja, uma assinatura cinematográfica estocástica.

O uso do silêncio será mandatório em diversas cenas, indicando maus agouros ou invertendo vantagens que os personagens apresentem, mudando drasticamente o destino de todos como no caso da apresentação dos McBain que vão de caçador a caça em questão de segundos. A montagem sempre ocasionará em uma encenação bastante inteligente que foge em maioria das regras pré-estabelecidas do gênero, mostrando as ações dos personagens e trazendo à tona camadas diferentes sem qualquer necessidade de exposição.

Aliás, tal silêncio, além da função apresentada, serve para potencializar a chegada da fenomenal trilha musical de Ennio Morricone que é capaz de emocionar só de ser escutada independentemente do filme. O uso de vocais angelicais é adequado e confere esse tom de uma história épica a la “era uma vez...” que Leone pretende trazer. Não só com os temas bonitos que evocam o senso de aventura e beleza selvagem do oeste indomado, mas também os arranjos poderosos para trazer a tensão, ódio, desprezo e medo durante os impasses.

O mais poderoso deles, o tema de Harmonica, é apresentado de modo genial por Leone, misturando a música diegética, tocada pelo personagem na cena, para encaixar a composição completa de Morricone (extradiegética) de modo imperceptível. Não posso afirmar que se trata de algo inédito na História do Cinema até então, mas certamente é um truque de linguagem fabuloso para o ano de 1968.

Também há uma peculiaridade exemplar nos closes que oferece ao longo de todo o filme. Leone sempre traz os personagens centralizados e isolados no plano, nunca evocando união ou sentimentos leves. Quando faz enquadramentos conjuntos, sempre existe um tremendo incomodo entre eles e a artificialidade adequada para conferir o misticismo western. Aliás, a maquiagem que delineia todas as imperfeições das faces morenas e também da estupenda fotografia de Tonino Delli Colli, conferem um ar caricatural aos personagens, além de reforçar as expressões em suas minucias já que quase todo o elenco mantém a mesma expressão facial durante todo o filme.

Desse modo, o jogo de olhares tão bem arquitetado por Leone nunca se torna falho, pois vemos o brilho dos olhos dos atores carregados de serenidade, desconfiança ou repúdio. Aperfeiçoando isso até o último segundo, temos o grande duelo final na qual a música de Morricone também marca grande presença ao fazer uma releitura do tema mais forte do filme, mas os louros certamente ficam para a catarse tão bem construída por Leone ao inserir a enorme revelação sobre Harmonica através da conclusão de um flashback já apresentado parcialmente duas vezes antes.

Não menos importante, é particularmente interessante um capricho que o diretor comete diversas vezes em outras sequências: os enquadramentos dentro de enquadramentos. Ou seja, vemos os personagens emoldurados por elementos do cenário, sejam batentes de porta, janelas, prateleiras ou arcos monumentais. Isso confere um charme de conto literário, daquelas edições muito antigas, nas quais as ilustrações ficam sempre dentro de uma moldura barroca cheia de ornamentos. É sutil e delicado.

Quando o Oeste foi domesticado

Valioso como um documento eterno sobre o ápice de um gênero cinematográfica em franca decadência, Sergio Leone arquitetou sua grande carta de amor para as narrativas que o tornaram um verdadeiro mestre do Cinema. Apesar de não ser seu último western, Era uma Vez no Oeste reflete essa franca sensação de despedida.

Sua emocionante conclusão, revelando a importância histórica da narrativa para retratar a evolução do progresso no oeste americano, cada vez menos ermo e misterioso, gera sim um franco sentimento no espectador. Não de que viu apenas uma grande história, mas sim uma das expressões artísticas mais belas que encontrará na vida.

Era uma Vez no Oeste (Once Upon a Time in the West, Itália, EUA – 1968)

Direção: Sergio Leone

Roteiro: Sergio Leone, Sergio Donati, Dario Argento, Bernardo Bertolucci

Elenco: Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards, Frank Wolff, Gabriele Ferzetti, Lionel Stander

Gênero: Western, Drama

Duração: 164 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=Yw-Av9BpC-w

Crítica | O Ano que Vivemos em Perigo - A Tragédia Indonésia

O Ano que Vivemos em Perigo traz a segunda grande produção que Peter Weir assumiu em sua carreira em franca ascensão. Tendo abordado bem um cenário histórico polêmico em Gallipoli, o diretor logo mergulhou em outro tema dificílimo procurando trazer uma boa narrativa de romance em meio ao caos do genocídio indonésio de 1965, marcando o início do período mais brutal do governo marxista de Sukarno.

Entretanto, mesmo trazendo um cenário tão interessante para debate, algumas das deficiências do início da carreira de Weir se fazem presentes na obra, em um estranho retrocesso em comparação com seu grande filme anterior.

Palavras de Sangue

Às vezes há um enorme zeitgeist no Cinema. Nesses períodos, diversos filmes com temas similares são lançados com pouco tempo de intervalo entre eles. Os anos 1980 foram bastante expressivos para narrativas envolvendo jornalistas visitando países passando por momentos políticos instáveis. O Ano que Vivemos em Perigo certamente é o pontapé inicial para outras obras como Salvador, Deadline e Sob Fogo Cerrado surgirem a ponto de criarem um subgênero caraterístico.

Aqui, vemos a jornada do repórter australiano da ABS, Guy Hamilton (Mel Gibson não muito inspirado), enviado para acompanhar de perto toda a situação caótica instalada na Indonésia. Chegando lá, rapidamente se torna amigo do fotógrafo local, Billy Kwan (Linda Hunt) que apresenta a ele uma assistente da embaixada britânica, Jill Bryant (Sigourney Weaver espetacularmente linda, mas apática). Nesse intenso florescer de paixão, o casal terá que enfrentar o pior para escapar de um país perigoso quando todas as máscaras caem.

Retomando a parceria no roteiro de Gallipoli, Weir escreve com David Williamson mais uma vez preservando a incrível lentidão de seus primeiros filmes, embora comportadas em narrativas mais interessantes. De cara, o principal problema do texto dos roteiristas é o tratamento dado ao protagonista consideravelmente desinteressante, de poucas motivações ou complexidade. Ele é apenas uma testemunha dos eventos que acontecem no país.