Crítica | A Criada

Quando romances eróticos tão soft como Cinquenta Tons de Cinza ganham o mundo a ponto de virar filme (o que, per se, não é incomum para a indústria), não se encontra nada além da reafirmação de ideias conservadoras, cafonas - já essenciais para toda a masturbação sobre castidade que é a saga Crepúsculo, fonte da trilogia Cinquenta. Infelizmente, o novo filme de Park Chan-wook, apesar de todo o reconhecimento internacional do diretor, é uma obra particular com pouca força de implosão mundial. Traz, pelo menos, o que tornou Oldboy o filme que é. Depois de algumas experiências de tom ocidental, obviamente mais em Segredos de Sangue, apesar de Sede de Sangue também emprestar alguns elementos de Émile Zola e este novo ser inspirado no romance Fingersmith, de Sarah Waters, Chan-wook faz da enorme mansão de The Handmaiden seu onfalo.

A jovem Sooki (Kim Tae-Ri), que na verdade se chama Tamako, vai trabalhar como criada na mansão onde vivem a Srta. Hideko (Kim Min-Hie) e seu rico tio Kouzuki (Cho Jin-woong), um bibliófilo de gostos peculiares. O detalhe é que Sooki é uma ladra que está mancomunada com o falso conde Fujiwara, que é coreano, mas se assume japonês. O plano é que Sooki convença Hideko de que o conde é um bom partido para que assim ele possa roubar sua herança. Mas, essa é apenas uma das três visões, cada uma com um narrador diferente, que compõem The Handmaiden: um triângulo com a complexidade de um tetraedro.

Violência e sexo: praticamente sinônimos na obra de Park Chan-wook. Entretanto, a maneira como esses temas são retratados não aparecia desde Oldboy. Sem o pesado simbolismo de seus dois últimos filmes, o diretor consegue temperar com muito horror, volúpia e franqueza todos os fetiches figurativos e narrativos de sua história. Como o estereótipo de um empregado japonês, Chan-wook move-se com precisão, rapidez e sutileza, em suma, com classe pelos corredores, quartos e esconderijos da grande mansão. O sadismo e o fetichismo são as estrelas da vez. Kouzuki coleciona livros eróticos e monta, através de seu poder como homem da casa, sessões em que sua esposa e, depois, sua sobrinha lêem as histórias picantes de sua coleção para uma plateia. As mulheres servem, nessa ótica, como excitadoras de uma aristocracia pervertida, fascinada pela teatralidade e pela sedução da leitura e pela materialidade (desenhos de mulheres nuas que viram cigarros, a língua enegrecida de Kouzuki molhando o pincel…); além de sadomasoquista, porém, inerte em relação à de Saló ou 120 Dias de Sodoma, por exemplo.

Por outro lado, uma sexualidade muito mais real surge quando Sooki e Hideko se apaixonam. A sensualidade se manifesta pelas ações, mas essas seguem o mesmo ritmo de uma leitura, como se as palavras dos manuscritos percorressem a carne; a cena da banheira, em que a criada lixa a ponta de um dente de Hideko é tão sensual quanto as duas representações do intercurso lésbico. A câmera percorre essas situações vagarosamente, como se maneja-se um vaso frágil e preciosíssimo, dando espaço para a sugestão e potencializando o voyeur-ouvinte de cada espectador. Não fosse a elegância de Chan-wook, sua misoginia seria autodestrutiva (facilmente relacionada com a postura de Lars Von Trier). Felizmente, pela sua imprevisibilidade, nada pode ser afirmado sobre o filme até o fim do 145º minuto de sua projeção.

O romance Fingersmith, base do roteiro, se passa na era vitoriana, mas toda a direção artística conseguiu misturar com perfeição os trejeitos desse ambiente e transpô-los para Coreia da década de 30, ocupada pelos japoneses. Essa ambientação participa, inclusive, de uma discussão histórico-social. Durante o filme, os diálogos alternam entre os dois idiomas. Trata-se de uma nuance utilizada para realçar o conflito, uma mudança, as identidades voláteis, enfim, a ideia do colonizador querendo se sobressaltar. Chan-wook grita isso no terceiro ato - assim como tudo que havia ficado só na base da sugestão - através, acredite, de um bigode falso. Justifica, assim, seu argumento de que o importante, muitas vezes, não é um alguém ou o que este diz, mas o que o formou e o que está a seu redor.

Estrutural e plasticamente impecável, The Handmaiden é uma máquina de suspense e mistérios, palco de situações assombrosas, planos mirabolantes e estratagemas cultivados como pérolas que vão fazer o espectador duvidar, a partir de certo ponto, de todas as ações dos personagens. Chan-wook tem total controle e usa disso para saltar bruscamente de um momento calmo e despretensioso para algo desesperador, nem que seja por um movimento de câmera surtado e espalhafatoso, atitude tão típica da cultura japonesa como um todo. A mansão é um show à parte (sem tirar os méritos de A Colina Escarlate, mas aqui a construção funciona em todos os níveis).

Como já foi dito, Chan-wook está em casa, à vontade para explorar seus próprios fetiches, sem os ressentimentos de sua obra anterior. Os elementos são diversos e há pouco atrito entre eles. Na verdade, justamente essa abundância faz o segundo ato perder um pouco de fôlego. Mas, no final, não há qualquer ostentação desconectada dos seus personagens e da trama. Nem do polvo, um pequeno fan service para quem viu Oldboy e/ou conhece um pouco do universo erótico japonês. O novo filme de Park Chan-wook é excitante para quem não está afim de ouvir questões importantes serem debatidas com uma retórica petulante e verborrágica; e, sim, para quem quer gozar de seus sentidos, com muito mais suor e saliva do que sangue.

The Handmaiden (Ahgassi, 2016 - Coréia do Sul)

Direção: Chan-wook Park

Roteiro: Seo-Kyung Chung, Chan-wook Park (baseado na obra de Sarah Waters)

Elenco: Min-hee Kim, Kim Tae-ri, Jung-woo Ha, Jin-woong Jo, So-ri Moon, Hae-suk Kim

Gênero: Suspense, Drama, Erótico

Duração: 144 min.

Review | Toy Story 3

Toy Story, com certeza um título que traz nostalgia e um certo feeling para crianças e adultos ao redor do mundo. Com sua fama nos cinemas, é totalmente normal chegar jogos baseados nas aventuras e histórias que o filme menciona. O jogo de Toy Story vem desde a época do Super Nintendo onde controlávamos o personagem Woody dentro de um típico jogo de plataforma com detalhes sempre bem coloridos e divertidos lançado nos anos 90. Dessa época em diante, foram feitos muitos jogos da franquia sempre com bons resultados e atraindo os jogadores a experimentarem a magia de Toy Story.

Finalmente chegamos em 2010 e, com o lançamento do filme, Toy Story 3 nasce para todas as plataformas daquela geração. Para quem jogou Toy Story 3 pode ter percebido uma coisa realmente interessante a respeito de sua história, diferente de muitos jogos que seguem o caminho e enredo perfeito do filme, Toy Story 3 mostra uma história após o filme ter ocorrido, podemos dizer que o jogo em si seria uma espécie mini extra para a trama original nos cinemas.

Existem dois modos de jogo em Toy Story 3, primeiro é sua campanha, onde o jogador passará por 8 tipos de fases diferentes sendo algumas focadas no filme e outras não. Cada uma dessas fases contém alguns coletáveis para serem adquiridos, logo é muito importante que o jogador vasculhe bem cada cenário para platinar o jogo. Mas o modo mais divertido e chamativo com certeza é o Toybox. Nele entramos em um mundo aberto aonde devemos fazer diversas e diversas side-quests e abrir novos locais para explorar, vale lembrar que ambos os dois modos contêm uma porcentagem de finalização dando um tempo a mais para platinar o jogo.

Dentro do modo ToyBox podemos fazer diversas coisas que acabam dando um toque muito bom no jogo, podemos customizar os habitantes e alienígenas da cidade com roupas carismáticas, trocar a cor das estruturas com temáticas de outros filmes da Disney, fazer corridas com o cavalo Bullseye e adquirir novos territórios para se explorar. Na ToyBox podemos jogar um modo Coop para fazer certas quests ou apenas se divertir na cidade. Vale ressaltar que o modo coop não é online e sim Split screen sendo obrigatório a presença de outros jogadores no mesmo console.

O trabalho em equipe é importante em Toy Story 3. No modo campanha podemos jogar com os 3 personagens principais do filme, cada um com uma habilidade especial para ajudar no progresso da fase. Buzz Lightyear é um personagem mais pesado e forte por conta disso consegue ajudar Woody a alcançar lugares mais altos e de difícil acesso, Jessie consegue se equilibrar em botões e objetos pendurados no cenário e Woody consegue se balançar em alguns objetos com sua corda atrás das costas. Cada personagem terá um momento de importância para ser usado seja para finalizar a fase ou para pegar os coletáveis.

Sua jogabilidade é bem correspondida porem bem limitada. Cada fase tenta ser diferente das outras não tentando ser repetitiva no clássico “andar e pular”. Algumas usam um sistema de voo e combate como as de Buzz Lightyear, outras mais focadas no stealth para não ser detectado. Um ponto positivo é o cenário bem modelado e diferenciado, detalhados com muitas cores chamativas e acompanhado com uma ótima trilha sonora digna de uma das diversas obras da Disney.

Toy Story 3 contém um gigantesco problema: os ports das diferentes versões. As mais completas e realmente bonitas são as versões de Playstation 3 e Xbox 360. Todos os outros ports são extremamente mal feitos e bugados. A versão de PC talvez seja a mais problemática e mal-acabada que existe, perdendo até mesmo para as versões do Nintendo Wii. Falta de conteúdo, falta de conquistas e extras, expressões ridículas e sem animações, problemas de áudio e muitos outros problemas destroem o jogo completamente, dando a experiência de um jogo incompleto e mal produzido.

A dificuldade de Toy Story 3 é totalmente nula, sem nenhuma penalidade ao morrer e com infinitas vidas, mesmo o jogo sendo focado em um público mais juvenil Toy Story 3 extrapola, se tornando um jogo bem monótono e rápido de se acabar. Podemos chutar umas 2 horas de campanha no máximo e mais umas 4 no modo ToyBox, e acreditem, o jogo se torna totalmente chato e monótono.

No final das contas Toy Story 3 acaba sendo um jogo bem fraquinho comparado com seus títulos anteriores, o seu problema de port é extremamente perturbador dando uma boa experiência apenas no Playstation 3 e Xbox360. Também não traz nenhum tipo de recompensa ao pegar os coletáveis o que traz uma desmotivação enorme por todo trabalho extra que o jogador tem.

Mesmo sendo um jogo divertido de se experimentar, seu progresso é mais rápido que o normal não dando para aproveitar o game direito. Toy Story 3 se torna um jogo aturável porem será um jogo que nunca mais colocaremos a mão novamente principalmente as versões de Nintendo WII e PC.

Artigo | A Viagem de Chihiro: Um Conto Atemporal e Universal

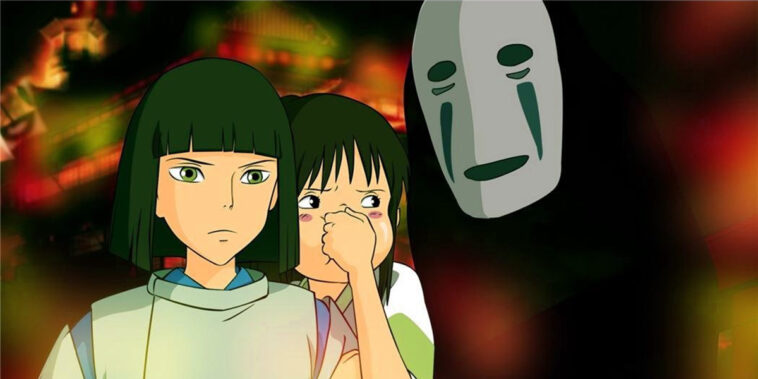

A Viagem de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001) é um filme dirigido por Hayao Miyazaki, considerado um dos maiores diretores de animação japonesa e produzido por seu estúdio consagrado como um dos melhores no mundo, o estúdio Ghibli, ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim e do Oscar de Melhor Animação, é considerado um dos melhores filmes da última década pela revista Sight and Sounds uma das revistas mais renomadas de cinema.

O filme conta a história da pequena Chihiro, que ao completar 11 anos muda-se de casa e vai para uma nova cidade, no caminho, seu pai acaba pegando o caminho errado e para em uma floresta onde há um túnel que os faz parar em uma cidade aparentemente vazia. Os pais com fome, acabam comendo a um banquete em uma das lojas abandonadas o que faz eles se transformarem em porcos, deixando Chihiro sozinha em um lugar que ela acaba descobrindo sendo uma casa de banhos dos deuses mitológicos japoneses e que só poderá voltar para casa se conseguir convencer a dona do estabelecimento a transformar os pais dela de volta em humanos.

O filme tem várias referencias a algumas histórias clássicas infantis, como Alice no País das Maravilhas e Mágico de Oz, onde a personagem acaba encontrando vários desafios em sua jornada para voltar para casa, mas o que é mais interessante é que ele une essas várias histórias tradicionais do ocidente e as transforma com uma roupagem oriental, onde as criaturas e os acontecimentos são tipicamente japoneses, assim criando um filme que consegue ter uma identificação com os dois públicos.

O que consigo ver são duas interpretações que se seguem, nas quais analiso duas vertentes que o filme pode passar: a jornada do amadurecimento da personagem e a jornada do herói, que podem parecer semelhantes entre si, mas que acabam se tornando duas vertentes que se complementam. Não aprofundarei o assunto nas metáforas em relação a mitologia japonesa, mas sim interpretar de forma livre os conceitos que o filme apresenta.

Chihiro e sua jornada de amadurecimento

Como falado antes, o filme tem claras referências a clássicos da literatura infantil, que nos retrata o amadurecimento e a passagem da vida infantil para a vida adulta, como é o caso dos pais dela se transformarem em porcos, fazendo com que eles virem seres impotentes em relação ao novo mundo que está se fazendo ao redor deles.

Um sentimento muito comum nos jovens, já que antes os pais eram sempre aqueles que tinham solução para tudo aos olhos dela, mas com o passar dos anos acaba se descobrindo que eles já não serão aqueles que irão te salvar quando acontecer algo.

Essa sensação de impotência é muito bem trabalhada no filme já que logo depois disso ela começa a sumir, como se ela não conseguisse mais estar presente naquele mundo diante as mudanças que estavam acontecendo.

Logo depois, nos é apresentado os personagens que compõem as castas dessa sociedade, como Kamaji, o velho que trabalha nas caldeiras e os seus escravos carvão, que seriam os trabalhadores de carga, escravos, pode-se traçar um paralelo com escravos negros na época colonial e Kamaji sendo seu mestre, não pelo lado negativo, contudo, pois ele também faz parte do sistema criado ali, já que até ele deseja poder sair de lá, já que guardava consigo um bilhete para o trem, mas que nunca tinha usado, talvez tenha se tornado quase um amuleto, que um dia ele poderia sair dali.

Ou a Lin, a mulher que trabalha no hotel e ajuda Chihiro a conseguir um emprego, o que se mostra aqui é o nascimento da vida no trabalho de Chihiro, sem os pais para a sustentarem e a auxiliarem ela agora precisa arrumar um emprego, mesmo que isso custe sua identidade, ou seu nome, como é mostrado no filme com a dona do hotel, Yubaba, que a transforma em uma trabalhadora tirando seu nome.

O nome da família e o passado dela não importam mais nessa nova vida, Yubaba mostra então seu poder de amedrontar e dominar os outros, mas mostra uma fraqueza que é seu filho Boh, ao qual ela mima, mostrando a dicotomia do personagem e que ela esconde seu filho do resto do mundo para na verdade esconder a própria fraqueza. Além de sua irmã, Zeniba, que é o completo oposto de Yubaba, (no começo do filme vemos uma estatua com aparência idosa de duas cabeças, talvez representando que ali começava o território de Yubaba e Zeniba, como dois opostos) ela vive em um lugar praticamente isolado enquanto a irmã gosta de ostentar poder e fortuna com suas joias e magias poderosas tentando estar em todos os lados possíveis, se transformando em uma ave para isso.

Haku é um dos personagens mais importantes dali pois ele é quem guia a personagem o tempo todo nas duas interpretações, na linha da jornada de amadurecimento ele seria o homem que faz a Chihiro conseguir sobreviver naquele lugar, ele que guia o caminho. Com sua transformação em uma serpente voadora, ele teria múltiplas aparências: a de uma criança, a de uma serpente e a de um deus do rio, mas no fim é Chihiro quem o salva, mostrando a evolução da personagem diante das situações impostas a ela ao longo da história.

Outro personagem interessante que acrescenta essa jornada é o Sem Rosto, um deus que não tem personalidade e aparência física determinada, mas que rouba a voz dos outros quando os comem, uma metáfora aos perigos da vida, já que ele se apresenta como alguém que dá dinheiro (que no final se apresenta como falso) em troca de comida e prazeres. Seria a parte da vida em que tudo é fácil no começo, mas que vai piorando ao passar do tempo.

Pode-se fazer até um paralelo com a psicologia da própria protagonista, sendo o Sem Rosto seu ID, a vontade, o desejo, já que no fim, Sem Rosto se torna um monstro furioso a medida que as pessoas vão o alimentando com a sua ganância. Chihiro é a única que pode detê-lo e a única que não o satisfaz, lutando contra si mesma dos desejos e que acaba fazendo ele expelir tudo aquilo que ele tinha consumido, como uma forma de purificação do desejo e quase uma exorcismo e retorno de sua origem no fim, onde ele acaba indo morar com a irmã gêmea de Yubaba e começa uma vida muito mais humilde e sem os desejos que o controlava antes, no final um personagem que não teria personalidade acaba se saindo como um dos mais carismáticos do filme.

No final do filme, Chihiro passa por todas os testes que a transição da vida infantil para a adulta pode ter, ela tem que se soltar da confortável vida com seus pais e começar a viver independentemente, arruma um emprego, encontra alguém que ama, passa pelos desejos e intempéries da vida e consegue recuperar sua identidade, ou aceita seu passado, seus ancestrais, algo que o filme faz crítica a nova geração que tenta esquecer os velhos valores dados pelas pessoas mais velhas. No fim ela consegue recuperar seus pais, mas aprende as lições de vida as preparando para a vida adulta, ou como no filme se apresenta, a nova cidade em que vai morar, tendo que se desapegar da sua antiga vida e começar uma nova.

Chihiro e a jornada do herói

Como falado anteriormente as duas vertentes aqui apresentadas são semelhantes, mas tem suas divergências, e agora apresentarei um pouco sobre o que é a jornada do herói.

A jornada do herói, criada pelo antropólogo Joseph Campbell depois de estudar as diversas mitologias ao redor do mundo, criou uma simples “fórmula” que estabelece a construção de uma história para que se apresente um herói, muito disseminada pelo cinema americano, em filmes como Star Wars e Matrix, que acabou criando uma formula fácil de se contar uma história com apelo para todos os públicos. A Viagem de Chihiro não é uma exceção e cria a partir da jornada uma bela história e quebra alguns paradigmas como uma protagonista criança e do sexo feminino que raramente é a heroína nesse tipo de história. A estrutura da jornada do herói é dividida em 12 fases, e aqui se fará um paralelo com todas as fases em relação ao filme.

A primeira fase é o Mundo Comum onde o herói é apresentado, que não apresenta nenhum perigo aparente, onde no filme seria a vida que Chihiro vivia até o momento do começo do filme, a cidade que ela vivia e os amigos que ela tinha antes da mudança para a nova cidade. A segunda e terceira fase são o chamado da aventura onde a transformação dos pais em porcos e a reticência do herói em relação a sua jornada onde ela acaba tentando fugir da cidade para descobrir que não há meios de retornar para a sociedade e ela acaba se diluindo no mundo. A quarta fase é a da ajuda sobrenatural ou o encontro de um mentor, onde Haku é aqui apresentado como o mentor dela através desse novo mundo, que a faz ensinar as regras daquele universo.

Ao longo do filme, Haku se ausenta por um longo tempo tendo assim a ajuda de outros “mentores” como Kamaji e Lin que também fazem parte desse conjunto. A quinta fase é a passagem do herói pelo Primeiro Portal, a primeira provação para entrar no mundo, aqui muito bem representado pela ponte que liga a cidade fantasma com a casa de banhos e aonde ela tem que passar sem ser percebida pelos deuses ali presentes, essa fase só é concluída quando ela finalmente consegue o emprego de Yubaba, completando o primeiro desafio desse mundo e começando a sua jornada realmente.

A sexta e a sétima fases são as provações que o herói é apresentado, a Barriga da Baleia, o que são as diversas provações que Chihiro tem ao longo de sua estadia na casa de banhos como o deus que estava preso a um montante de lixo e sujeira até a parte do Sem Rosto que fecha a sexta fase e a consegue com êxito. A oitava que é a provação mais difícil, a de vida ou morte seria a de recuperar a forma humana de Haku, onde Chihiro tem que lutar contra o próprio Haku e Yubaba.

A nona seria o caminho de volta, não nos confundirmos com o fim do filme, mas sim com a jornada de Chihiro rumo a casa da irmã de Yubaba onde ela pega um trem aparentemente “humano” para chegar em um lugar onde vai pegar seu “elixir”que aqui é a forma humana de Haku e o conhecimento de que ele a salvou quando era pequena, esse elixir tem várias camadas de compreensão, já que é mais um elixir pessoal, em que a menina que tinha largado seu nome e seu passado acaba recuperando a partir de uma memória de infância que aqui é a Ressurreição do Herói.

E no fim a jornada é completada quando ela consegue seus pais de volta, regressando com o elixir que seria o autoconhecimento e respeito de seu passado.

Conclusão

Como dito anteriormente, Viagem de Chihiro é um filme que cria uma história que consegue agradar dois públicos diferentes, o Ocidental e o Oriental e essas duas vertentes de interpretação é a prova disso sendo que a jornada do Herói é algo tipicamente Ocidental, disseminado por filmes Ocidentais, a maioria americanos e a jornada do Autoconhecimento que é algo mais estabelecido em histórias Orientais, onde a jornada que o herói faz não é para salvar o mundo ou um povo, mas sim para se conhecer e se salvar diante das diferentes situações que a vida apresenta.

Chihiro é, na minha opinião, uma das personagens femininas criadas no cinema mais fortes, conquistando através do filme o amor do publico por conseguir superar seu medo e sua timidez e conquistar o que deseja de forma justo e honesto. Um filme que pode ter várias interpretações e camadas a serem interpretadas.

Além de ser um dos filmes mais incríveis criados em forma de animação, por não só contar uma história semelhante a outras na sua base, mas diferente em relação a todo os outros aspectos. A direção impecável de Hayao Miyazaki faz com que todas as cenas tenham uma beleza e um ritmo maravilhosos. Às vezes o espectador parece estar diante de um quadro e não um filme, junto com a beleza da trilha sonora composta por Joe Hisaishi trazem o equilíbrio perfeito entre as cenas de contemplação e os momentos de ação do filme. Talvez não seja um filme que vá agradar todos os públicos, mas que se torna uma experiência inesquecível que consegue conciliar o público Ocidental e Oriental, além do infantil e do adulto, trazendo temas sérios, profundos e reflexivos.

Artigo | Como capturar todos os lendários em Pokémon Sun & Moon

Como acontece em toda geração, novos Pokémon lendários foram apresentados na 7ª geração, e dentre eles, estão as novas e estranhas Ultra Beasts! Se você quer saber o nome de todos eles, e como capturá-los, acompanhe nosso guia até o final!

-> O Dilema da cadeia evolutiva Cosmog, Cosmoen, Solgaleo & Lunala:

- Solgaleo (somente em Sun) e Lunala (somente em Moon):

Pela primeira vez temos um Pokémon Lendário que te acompanha durante todo o game. Sim, é isso mesmo, o Lendário da capa do seu jogo te acompanha durante toda a sua jornada, mas não na sua forma final. Se ficou confuso, eu explico melhor.

Acontece que nestes novos jogos tanto Solgaleo (Psychic/Steel) quanto Lunala (Psychic/Ghost) possuem as mesmas pré evoluções: Cosmog, e Cosmoen (ambos Psychic). Cosmog é o primeiro estágio de evolução, e ele é companheiro de uma das personagens principais da história do game, a garota Lillie, que te acompanha durante boa parte do jogo. (SPOILER ALERT) Em determinado momento do jogo, Cosmog é capturado pela Team Skull e é forçado a evoluir para Cosmoen. Após Lillie o recuperar, ela pede que Cosmoen a auxilie em uma missão, resgatar a própria mãe, Lusamine, que foi parar na Ultra Space, e assim ele acaba evoluindo para Solgaleo (em Sun) ou para Lunala (em Moon).

Após o monstrinho evoluir para sua forma final, ele pede para entrar na equipe de Lillie, mas como Lillie não é uma treinadora, ela sugere que o Pokémon faça parte da nossa equipe, então neste ponto do jogo é preciso batalhar com o lendário para capturá-lo. Após a captura, você terá o lendário da sua versão já na terceira forma evolutiva, e agora vamos explicar como conseguir as outras.

- Cosmog, Cosmoen e Solgaleo (Moon)/Lunala (Sun):

Como o Cosmog parceiro de Lillie evolui para o Lendário da Capa do game, muitos se perguntam sobre como conseguir um novo Cosmog, para que seja possível obter o Lendário capa da outra versão. Na verdade o game te proporciona um novo Cosmog, mas ele evoluirá para o mesmo lendário que você já tem, assim você terá dois lendários iguais, e poderia trocar com um amigo, ou via internet. Exemplificando: se você joga o Sun, o Cosmog da Lillie virou Solgaleo, e você o capturou, certo? O novo Cosmog que lhe ajudaremos a encontrar, também evoluirá para Solgaleo. Assim você terá dois Solgaleo’s, e poderá utilizar os recursos de trade do jogo para trocar um dos seus dois Solgaleo’s por um Lunala.

“Tá bom, agora entendi, e onde encontro esse outro Cosmog então?”. Pois bem, após derrotar a Elite 4, quando se tornar noite (em Sun) ou dia (em Moon), você poderá retornar ao Altar of the Sunne/Moone com o lendário capa na sua equipe (é o lugar onde você o capturou). Chegando lá, interaja com a fenda dimensional, e você vai parar no mundo espelhado ao seu, onde o fator noite/dia está invertido ao seu game. Ok, agora que entrou no mundo espelhado no período correto, vá até o Lake of the Sunne/Moone, localizado na Ula’ula Meadow e vá até o altar, sempre com o lendário capa na sua equipe.

Feito tudo isso, ao chegar no altar, um Cosmog aparecerá e pedirá pra entrar na sua equipe automaticamente. Ele virá no nível 5 e você poderá evoluí-lo para Cosmoen e depois em um segundo Solgaleo/Lunala e efetuar a troca para, enfim, ter os dois guardiães.

Ufa, depois de tudo isso, tem gás pra ir atrás dos outros? Então vem comigo!

- Tapu Koko:

Este é o segundo lendário que mais interage com o protagonista além de Solgaleo/Lunala (quando era Cosmog). Ele é o guardião da primeira ilha do jogo, a Melemele Island, e é ele quem te dá o Z-Ring (já fizemos um guia sobre os Z-Rings aqui no site, dê uma olhada!). Ele é dos tipos Electric/Fairy.

Após você vencer a Liga Pokémon pela primeira vez, quando você estiver no festival celebrando a sua conquista, Lillie sugere que vocês vão até a Ruins of Conflict. Ao chegar lá, explore todo o local, e quando você interagir com o pedestal, Tapu Koko irá desafiá-lo para uma batalha, estando no nível 60. Caso você o derrote sem querer, por não estar preparado com Pokéballs o suficiente para capturá-lo (aconteceu comigo...) é só derrotar a Elite 4 novamente e ele aparecerá no mesmo local.

- Tapu Lele:

Este Pokémon é o Lendário guardião da segunda ilha do jogo, a Akala Island. Ele não aparece em nenhum momento na história do jogo, e está disponível para batalha após você se tornar o campeão de Alola. Ele é dos tipos Psychic/Fairy.

Para capturá-lo, vença a Liga Pokémon e vá até a ilha de Akala, mais precisamente nas Ruins of Life. Ao chegar lá, interaja com o pedestal quando estiver pronto, e Tapu Lele aparecerá para batalhar no nível 60. Recomendo salvar a partida antes de interagir com o pedestal.

- Tapu Bulu:

Tapu Bulu é o Lendário guardião da terceira ilha do jogo, a Ula’ula Island. Assim como Tapu Lele, ele não aparece em nenhum momento na história principal do jogo, e está disponível para batalhar após você derrotar a Elite 4. Ele é dos tipos Grass/Fairy.

É preciso passar por um pequeno puzzle para encontrar este lendário. Primeiramente vá até o Haina Desert, na ilha de Ula’ula, e após entrar no deserto, entre nas “salas” nesta exata sequência: Cima, Direita, Cima, Direita, Esquerda, Cima, Cima. Assim, estará nas Ruins of Abundance, e como sempre, salve o game, e quando estiver pronto, interaja com a estátua que fica no pedestal. Ao Interagir, Tapu Bulu aparecerá no nível 60 e te desafiará para uma batalha.

- Tapu Fini:

Este Pokémon lendário é o guardião da Poni Island, a quarta e última ilha do jogo. Ele também só está disponível para batalha após vencer a Elite 4 e se tornar o campeão de Alola. Ele é dos tipos Water/Fairy.

Assim como os guardiães anteriores, você precisa tornar-se campeão de Alola. Mas desta vez, dirija-se até as Ruins of Hope, na Poni Island. Salve o game, preencha seu estoque de Pokéballs, e interaja com o pedestal quando se sentir preparado, pois Tapu Fini aparecerá no nível 60 sedento por um desafio!

- Zygarde:

Zygarde na sua forma 50%

O “lendário Z” da 6ª Geração (que deveria ter ganho a sua versão) tem um certo destaque nestes novos jogos, já que uma das side quests mais importantes do jogo, é a procura das suas 100 células e núcleos espalhados por toda Alola. Conforme você vai encontrando um número maior de peças, o seu Zygarde pode ir ficando mais forte. Zygarde é dos tipos Dragon/Ground.

Para conseguir o Zygarde, você precisa coletar suas 95 células e 5 núcleos, espalhados por Alola. As células brilham na cor verde, e os núcleos brilham na cor rosa. Existe um veículo trailer na Rota 16, e é neste veículo que você pode adquirir/evoluir o Zygarde da seguinte maneira:

- Após você coletar ao menos 10 células/núcleos, você pode criar o Zygarde na sua forma 10%.

Este é o Zygarde na forma 10%.

- Após coletar ao menos 50 células/núcleos, você pode criar/evoluir o Zygarde na sua forma 50%. (a forma mais conhecida, apresentada em X/Y, e que está na imagem da descrição).

- Após coletar todas as células e todos os núcleos, resultando nas 100 peças, você poderá criar/evoluir o seu Zygarde com a habilidade Power Construct, que permite que o seu Zygarde alterne entre a forma 10% e 50%, e se transforme na sua forma 100% durante a batalha.

Esta é a sua forma 100%

Vale lembrar que os núcleos do Zygarde (ao todo são 5), são os elementos principais, e cada núcleo coletado permite que o Zygarde aprenda uma habilidade diferente.

Para saber as localizações e os horários de todos os núcleos e células do Zygarde, aqui neste link do site Serebii, contém todas as informações necessárias para que você possa ir atrás de todas as 100 peças, e construir o seu Zygarde 100%!

- Necrozma:

Este bicho aí, com este design estranho, é Necrozma. Acredita-se que ele tem ligação com Solgaleo e Lunala, e caso Sun & Moon ganhe uma terceira versão, há quem diga que ele será o foco desta terceira versão. Ele pode ser encontrado no jogo após você completar a quest das Ultra Beasts (que falaremos logo abaixo), e é do tipo Psychic.

Terminando toda a “saga” das Ultra Beasts, vá até o Ten Carat Hill (ilha de Melemele, rota 1), e você o encontrará nos campos além da caverna. Prepare-se, pois ele aparece no nível 75.

-> Ultra Beasts (UBs): Quando foram anunciadas, nós não sabíamos nem se essas criaturas eram Pokémon, se podiam ser capturadas, se eram lendários... enfim, o que são as Ultra Beasts?

As Ultra Beasts são classificadas como uma coleção de Pokémon Lendários que vieram de uma outra dimensão. As UBs apareceram na região de Alola graças à um buraco de minhoca (wormhole) conectando a dimensão das UBs com a região de Alola.

Uma informação importante é a de que Cosmog, Cosmoen, Solgaleo e Lunala são também Ultra Beasts, logo, eles são capazes de abrir estes wormholes que conectam as duas dimensões.

Todas as outras UBs possuem um design peculiar e assim, muitos fãs estranharam, mas como são criaturas que na verdade não pertencem ao mundo Pokémon, mas sim à uma dimensão totalmente diferente, estranho seria se eles tivessem um visual “normal”, então neste caso a ‘estranheza’ é justificada. A propósito, o Deoxys, lendário da 3ª Geração que veio do espaço, e que pode assumir várias formas, também tem um visual (ou visuais) peculiar(es) e eu não me surpreenderia se em algum jogo futuro da franquia tanto ele quanto Giratina (que vive no Distortion World) tenham alguma relação com as Ultra Beasts. Bom, mas só saberemos disso no futuro (ou não)...

Após se tornar o primeiro campeão de Alola, você recebe uma carta misteriosa, pedindo para que você vá a um hotel na Rota 8. Siga as instruções e você encontrará Looker, o detetive Pokémon presente nos games desde a 4ª geração, e a sua chefe, Anabel. Eles pedirão sua ajuda para caçar as Ultra Beasts, que estão causando grande tumulto no continente. Para ganhar a confiança dos detetives, vença Anabel numa batalha, e vá até a Aether Foundation falar com Wicke, para ganhar as Beast Balls, Pokéballs especiais para a captura das UBs. Estas não são como as Master Balls, mas a chance de captura é bem alta para as UBs.

- UB-01 Symbiont| #793 Nihilego:

Após ganhar as Beast Balls de Wicke na Aether Foundation, volte para a Rota 8 e fale com Looker dentro do hotel. Ele dirá que o Pokémon foi visto no Diglett’s Tunnel e no Wela Volcano Park, então vá até um destes dois lugares, e ande pelos matinhos/pela caverna e ele aparecerá em pouco tempo. Ele surge no nível 55 e é dos tipos Rock/Poison.

- UB-02 Absorption/Beauty | #794 Buzzwole / #795 Pheromosa:

Buzzwole (Sun) à esquerda, e Pheromosa (Moon) à direita

Após capturar Nihilego e reportar para Anabel, Looker aparecerá e pedirá para vocês se reunirem na Rota 2. Chegando lá, o Kahuna da ilha Ula’ula, Nanu, aparecerá e dirá que viu 2 Buzzwole (Sun) ou 4 Pheromosa (Moon). Os Buzzwole estarão na Melemele Meadow enquanto as Pheromosa estarão na Verdant Cavern. Buzzwole estará no nível 65 e Pheromosa estará no nível 60, e ambos são dos tipos Bug/Fighting.

- Ub-03 Lighting | #796 Xurkitree:

Capture todos os Buzzwole/Pheromosa e reporte à Anabel na Rota 2, e Looker dirá que viu outra criatura na Akala Island e pedirá para que vocês se reúnem novamente na Rota 8. Estando lá, conheceremos a última Trial Captain, Mina, que informará dizendo ter visto que viu o Xurkitree circulando por aí, mas primeiramente você precisa vencê-la numa batalha, para obter a informação completa. Vença-a e ela lhe dirá que Xurkitree foi visto na Memorial Hill e na Lush Jungle, e existem dois deles. Vá até um destes lugares e capture os dois. Ambos aparecem no nível 65 e são do tipo Electric.

- UB-04 Blade/Blaster | #798 Kartana / #797 Celesteela:

Celesteela (Blaster) à esquerda. Kartana (Blade) à direita

Após capturar Xurkitree e reportar à Anabel, Nanu voltará e dirá que novas UBs foram vistas na Ula’ula Island, e sugere que nos reagrupemos na Rota 13. Estando lá, Nanu dirá que a UB-04, conhecida como Kartana (em Sun) & Celesteela (em Moon) foram vistos nas redondezas, e que são 4 Kartana ou 2 Celesteeta, então vá e capture todos. Kartana estará na Rota 17 e no Malie Garden, enquanto Celesteela estará no Haina Desert e no Malie Garden. Kartana aparece no nível 60 e é dos tipos Grass/Steel, já Celesteela aparece no nível 65 e é dos tipos Steel/Flying.

- UB-05 Gluttony | #799 Guzzlord:

Capture Kartana/Celesteela e vá relatar à Anabel, e Looker explicará que 10 anos atrás ele e Nanu estavam trabalhando em uma operação de caçar as UBs. Após este relato, ele dirá que a última Ultra Beast foi vista na Poni Island, e que deveriam ir para a Seafolk Village. Vá pra lá e Nanu te desafiará para uma batalha mais uma vez, para saber se você está mesmo pronto. Vença-o e ele dirá que a última UB se encontra na Resolution Cave, no andar inferior da caverna. Ele estará no nível 70 e é dos tipos Dark/Dragon.

Capture-o e vá até o restaurante localizado na Seafolk Village, e Looker e Anabel te parabenizarão por completar as tarefas, e sugerem que você vá até a Aether Paradise contar para Wicke sobre o feito. Quando você chega lá, Looker te informa que uma criatura misteriosa de cor preta foi vista sobre os céus de Alola. Ele insiste dizendo que é uma Ultra Beast, mas Anabel diz que todas as Ultra Beasts já foram capturadas. Como dito mais acima, esta criatura é Necrozma, um Lendário que apesar do design, não é uma Ultra Beast, e está disponível para captura após você capturar todas as UBs.

É isso aí treinadores, chegamos ao final de mais um guia, ainda tem conteúdo novo vindo, mas gostaríamos de saber sugestões de vocês, querem mais guias, reviews, coisas do gênero sobre mais jogos? Sobre o anime? Filmes? Dêem suas sugestões e fiquem ligados aqui nos Bastidores!

Crítica | Passageiros (2016)

Como muitos outros filmes de romance que vimos por aí, Passageiros se guia a partir de uma pergunta: devemos aceitar a solidão? Bem, a pergunta, pelo menos, é a mesma nesses filmes. Porém, o contexto em Passageiros a leva ao pé da letra. Como os trailers não explicam corretamente a premissa, deixo um aviso de possíveis spoilers antes de dar a sinopse. Se quiser ter uma "surpresa" logo ao início do filme, sugiro que leia a crítica após assistir ao filme. Coloco entre aspas pois não é uma surpresa intencional, mas sim consequência da explicação incorreta dos trailers.

Contextualizando, então: a espaço-nave Avalon, num futuro distante, transporta 5 mil passageiros em sono criogênico em uma viagem que durará 120 anos ao todo. O destino é o planeta Homestead 2, futura colônia dos mesmos passageiros. 30 anos de viagem já se passaram. Após atravessar um campo de asteroides, a nave apresenta problemas e uma das cápsulas criogênicas se abre, acordando o mecânico James Preston, interpretado por Chris Pratt (de Guardiões da Galáxia e Jurassic World). Após certo tempo explorando a nave, Jim percebe que apenas ele acordou, 90 anos antes de chegar a seu destino. As cápsulas não podem ser reativadas, mensagens demoram décadas para serem enviadas. Ele se encontra sozinho. Isso é, se não contarmos o bartender robô (que diz ser um androide), interpretado por Michael Sheen (da série Masters of Sex). Jim passa um ano solitário, cada vez mais cansativo. Conversa apenas com um robô sem pernas, o que parece divertido para nós do século 21, mas que para pessoas do futuro distante deve ser rotineiro.

Jim está sozinho, cada vez mais depressivo, alcoólatra e, muito provavelmente, doido. Após tentar cometer suicídio, se depara com uma mulher, Aurora Lane, interpretada por Jennifer Lawrence (de Jogos Vorazes), que ainda se encontra adormecida em sua cápsula. Jim fica obcecado por sua figura, pesquisando o máximo que pode sobre ela. Um stalker do futuro, por falta de um melhor termo. Sentindo o peso da solidão e da situação em que se encontra, acaba no dilema central do filme: morrerá sozinho ou condenará outra pessoa ao mesmo destino, para que viva junto dele? Como Jennifer Lawrence não interpreta uma personagem adormecida nos trailers, obviamente Jim acorda Aurora. Conta a ela que sua cápsula também se abriu acidentalmente, para que não acabe hostilizado. A relação dos dois evolui e eventualmente se torna um romance.

Considerando o que foi mostrado nos trailers e em outros materiais promocionais, a sinopse que acabei de dar parece ser de outro filme. Honestamente, é outro filme. O filme que temos é problemático. Mas os principais problemas são, de fato, no "fazer-cinema". A questão do consenso (ou falta dele) no início do romance mostrado é sim problemática, mas é abordada pelo próprio filme. De maneira atrapalhada e inconsistente, mas abordada. Passageiros é um caso de muitas peças competentes e produto final decepcionante. Pratt e Lawrence estão visivelmente dedicados aos seus papéis e compartilham certa química, mesmo que seus personagens sejam pouco desenvolvidos, e o filme traz efeitos especiais muito bem realizados que, infelizmente, não são muito bem aproveitados. Percebe-se então que para cada qualidade, se tem um ou mais problemas. Irei por partes, então.

A direção de Morten Tyldum, cujo filme mais recente é o famoso indicado ao Oscar O Jogo da Imitação, é genérica, sem qualquer marca de personalidade. Já provou ser um diretor competente no passado, o que gerou expectativa para esse. No entanto, não faz nada de interessante com o verdadeiramente interessante material que tem. Seu trabalho é tão genérico que uma análise mais aprofundada é difícil de realizar.

A fotografia, de Rodrigo Prieto (de Silêncio, novo filme de Martin Scorsese, ainda não lançado), enquadra bem o ambiente, valorizando a competente direção de arte e design da obra e fazendo com que as cenas mais movimentadas sejam fáceis de seguir. O 3D, ao menos na sessão vista, também é razoavelmente valorizado. Por outro lado, Prieto não faz nada de criativo com essas mesmas cenas de ação ou efeitos, num visual extremamente sanitizado e já esperado do gênero "filme espacial que não é Star Wars ou Star Trek".

Os principais problemas, roteiro e trilha sonora, estão relacionados diretamente ao grande equívoco do filme: o tom. Um dilema como o de Jim e a sua análise caberiam bem mais em um produto mais sombrio ou melancólico, mas não é o que acontece. O roteiro de Jon Spaihts (de Doutor Estranho), se encontrou na "Black List" por alguns anos, uma lista de roteiros promissores que circulam por Hollywood. Realmente, o argumento é promissor. Também se tem a construção de um mundo interessante, seja pela divisão entre classes sociais pronunciada nas máquinas da nave (a qualidade da comida é dividida pela hierarquia social/monetária dos passageiros) ou a burocracia da empresa Homestead (dona da nave). Mas, novamente, a ideia principal, da solidão, é mal servida por um roteiro cheio de coincidências, pieguices e conveniências que chegam no último minuto.

E a trilha sonora? Provavelmente você está pensando: como uma trilha sonora pode ser um dos principais problemas de um filme? Bem, em Passageiros temos um exemplo. O trabalho de Thomas Newman (grande compositor de Beleza Americana), mesmo que competente, é açucarado e intrusivo demais, atrapalhando diversos diálogos entre Jim e Aurora, onde as atuações de Pratt e Lawrence são, na verdade, bem sutis e equilibradas. Parece tentar guiar as emoções do espectador. Isso não é um problema em si, afinal, as grandes trilhas de John Williams guiam nossas emoções também. Em Passageiros, parecem guiar para a direção errada, criando uma sensação de quebra entre a história e a maneira como é narrada. A direção sem sal e roteiro ambíguo podem ter contribuído aos erros de Newman.

A ética do filme, a questão problemática do consentimento na relação explorada não são, ao meu ver, os principais problemas do filme. Essa é a temática do filme e é, de fato, abordada ao longo da obra. Se admite o egoísmo de Jim ao acordar Aurora e se tem uma reação a essa escolha. Porém, isso tudo é realizado de maneira rasa, de tom inconsistente, que eventualmente perde de vista tal questão da solidão e consentimento, se tornando ao mesmo tempo em um romance açucarado e em uma ficção científica tantas vezes repetida. O caso é simples: o filme não é tão bom.

Passageiros (Passengers, 2016, EUA)

Direção: Morten Tyldum

Roteiro: Jon Spaihts

Elenco: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia.

Gênero: Romance, Suspense, Ficção Científica.

Duração: 116 min

Crítica | O Lamento

O interessante dos gêneros para o cinema é o como são maleáveis, como podem se encaixar e ser encaixados de diferentes formas, seja de maneiras mais simples, o que dá margem para muita incompetência e filmes esquecíveis, seja da sua subversão. E isso parece ser potencializado ainda mais quando é deslocado para um polo produtivo que não o do cinema ocidental. O cinema sul-coreano já vem conquistando seu espaço desde a década de 90 e já adquiriu apelo suficiente, até mesmo entre neófitos, para deixar de ser regional.

Alguns diretores já chegaram até a ser importados com sucesso. Bong Joon-ho soube trabalhar bem em O Expresso da Amanhã, apesar dos seus filmes anteriores merecerem muito mais destaque. O mesmo para Sede de Sangue de Park Chan-wook. Enfim, o diretor da vez não é, nem precisaria ser, nenhuma estrela dessas. Nesse que é seu terceiro longa-metragem, Na Hong-jin tenta fazer um terror alternativo, mesclando diferentes visões do gênero. O Lamento, no entanto, exibe uma enorme distância da potência de O Hospedeiro, por exemplo.

Uma onda de misteriosos e sangrentos assassinatos atinge uma pequena cidade onde mora Jong-gu, personagem principal, que só sente particularmente afetado quando “o que está acontecendo” atinge sua filha, que passa a agir estranha e violentamente. Boatos sobre um japonês que está residindo nas proximidades e que estuprara algumas mulheres da vila costuram uma possível história policial/detetive a um enredo sobrenatural. O protagonista mostra-se, desde o começo, um grande incompetente de maneira ímpar – o que o torna inverossímil e o transforma num amontoado de carne que só substitui o espectador na tela, sem inspirar empatia.

O policial e seu amigo não fazem nada além de visitar as cenas dos crimes, possibilitar alguns quadros chocantes e perturbadores para a câmera, depois berrar e chorar histericamente. Não que as situações enfrentadas sejam de fácil assimilação, nem que bravura fosse a solução para todos os problemas, mas cada cena é um momento frustrado e frustrante atrás do outro. Na epígrafe da Bíblia, com Jesus questionando a crença dos seus apóstolos na materialidade do seu espírito ressuscitado, o filme tem seu ponto de contato mais reconhecível. Não demora para a mensagem se esgotar (antes de metade do filme suas conclusões já estão em tela) e ser substituída pela máxima “Se Deus não existe, então tudo é permitido”, sem ponto de interrogação, em seu sentido mais fraco e insuficiente.

Na Hong-jin sabe mostrar muito bem que o sobrenatural no melhor sentido da palavra. Algo que ultrapassa o natural. Sua melhor discussão, inclusive chave para a cacofonia da sequência final, recai especialmente no fator da materialidade. Guardadas as devidas posições e intenções, lembra inclusive a habilidade da câmera de certo diretor tailandês. Hong-jin, por sua vez, não sabe aproveitar dessa fineza, e a extrapola, como tudo no filme.

Os pontos de contato com o cristianismo (os furos na mão de um demônio, uma mocinha que joga pedra nos policiais em frente a cena do crime, o estrangeiro que passa a doença venérea...) são facilmente abandonados para se fecharam na implacabilidade da cultura budista e xintoísta. A incompetência de Jong-gu passa por cima até dos valores morais para se tornar a autodestruição familiar. O pecado assume uma forma diferente aqui. Lembra, assim, a invencibilidade do mal no direto e eficiente A Bruxa. No mérito da dúvida, O Lamento consegue até ser melhor na medida em que brinca com a imprevisibilidade das situações.

Os três personagens espirituais, digamos – o estrangeiro, o xamã e a mulher de branco –, nunca mostram quem realmente são, o que realmente estão fazendo, se estão ajudando ou piorando a situação. Mas, para Na Hong-jin, isso é suficiente. Basta o roteiro atropelado, pouco coerente e em tom pesado. O ridículo surge mais vezes do que o esperado, e já que o tom predominante é de seriedade, já que ninguém relaxa, o humor negro funciona poucas vezes. Se o diretor tinha alguma pretensão de discutir algum detalhe da cultura sul-coreana, temo que só encontrou tachinhas para seus pneus nessa estrada onde só sobrevive cinema pouco inflado.

O Lamento é um filme para masoquistas que querem passar o filme inteiro intrincando o cérebro, maquinando sobre o quebra-cabeça que é o filme, procurando simbologias em cada plano, em cada movimento. E eles existem, o diretor afirma pelo excesso de montagens paralelas. Um filme que é pura tensão, que foge da tenra e suculenta carne do cinema como o diabo foge da cruz.

No geral, o longa conta com uma boa produção, especialmente em termos de fotografia. As cores fortes impõem identidade na chuva e nos rituais macabros. Os efeitos computadorizados são mais perceptíveis do que poderiam ser, mas não chegam a atrapalhar. As cenas perdem por serem ou simplesmente desinteressantes de um ponto de vista visual, ou por serem absolutamente óbvias. Os símbolos ficam dispersos pelo rastro da película (um gibi de ponta cabeça, uma árvore com panos coloridos, um anzol com duas pontas e uma isca, a cabeça caprina no altar de um feiticeira e a bovina no altar de outro…) e são a única coisa a se notar em revisão. Na Hong-jin faz de O Lamento um gozo para os obsessivos.

Num escancarado exercício de exagero, de elevar certos sentidos à flor da pele, o diretor tenta contar a sua história usando duas horas e meia de projeção sem concessões. Mais cineastas fazendo concessões? Já chega os americanos. Mas o filme é fechado, enclausurado em si mesmo e em sua própria voz. Ou na voz que busca. E todo som necessita de um meio para propagação, precisa chegar em algum lugar.

Mas O Lamento, esse uivo interminável, assustadoramente insuportável, rodopiante em sua própria histeria, nunca encontra seu anteparo, seu alvo. Continua reverberando sem encostar em parede alguma, gaguejando como o seu protagonista – o que não é justificativa nenhuma. Seu maior problema é não aceitar a sua burrice, que é empurrada minuto a minuto. E se o espectador não colaborar com essa ditadura, terá uma péssima experiência. Um filme inchado demais para deixar-se chamar de filme de terror.

O Lamento (Goksung, 2016 - Coréia do Sul, EUA)

Direção: Hong-jin Na

Roteiro: Hong-jin Na

Elenco: Jun Kunimura, Jung-min Hwang, Do-won Kwak, So-yeon Jang, Han-Cheol Jo

Gênero: Terror

Duração: 156 min.

Crítica | Sieranevada

Não sabemos o que é ou onde é ‘Sieranevada’ (o lugar onde se passa a história, o destino dos personagens?), no entanto, o filme de Puiu, ao não mencionar o termo ao longo do roteiro, senão no título, revela muito mais do que qualquer descrição ou imagem. O filme é Sieranevada. Após as 2h50min de projeção o espectador terá sua própria construção confiável, mesmo que imprecisa, de Sieranevada. Logo na primeira sequência – uma introdução bem duradoura, sem cortes, ocupando por volta de sete ou oito minutos – a estrutura da misé en scene, estrela da obra, é firmada. Acompanhamos a ação através de uma visão distante, posicionada do outro lado da rua.

O teto dos carros estacionados e o trânsito separam a câmera dos possíveis protagonistas do filme. Apesar da montagem ser comunicativa, expandindo o tempo para o mais próximo do registro ao vivo, as informações são praticamente nulas. É a mesma experiência, por parte do enquadramento quase espontâneo, de alguém que para no meio de uma rua para assistir à eventos ordinários, baseada, no começo e no final das contas, em suposições que se relacionam com o cotidiano.

Plantada a dúvida, uma curiosidade forçada, os sons diegéticos urbanos são interrompidos pelos créditos, embalados por acordes barrocos. Em seguida, a sequência em que a violência do cinema é mais evidente. A câmera pega carona no banco de trás do carro dos personagens e decupa com a mesma pungência linguística de quando acompanhou as nucas de Belmondo e Seberg em Acossado. A mulher, Laura (Catalina Moga), discute com o marido Lary (Mimi Branescu), sobre o vestido que ele comprou para a filha.

Movido pela sua conveniência pessoal, o pai comprou para a filha o vestido de princesa que achou mais bonito, só que o vestido da personagem que a garotinha viverá, da maneira como a Disney fixou no imaginário mundial, é outro. O cinema moderno pula como nunca mais fará na projeção, para dar lugar a um embate de construções de contemporaneidade - muito já discorrido, ainda que com perspectivas superficialmente diferentes da de Sieranevada, nos filmes anteriores de Cristi Puiu, A Morte do Sr. Larazarescu (2005) e Aurora (2010).

Enquanto o filme de 2005 delineava as horas finais de um vetusto protagonista, Sieranevada dá para a Morte um lugar outro, afinal, seu tour é de uma force diferente, mas carrega em si toda a trajetória da pérola de onze anos atrás. A perda é a causa e não um destino. O destino é dos que ficam e têm que lidar com o que as decorrências da morte, no caso, de uma figura patriarcal. O casal no carro se dirige para uma reunião familiar, realizada para selar religiosamente a passagem do falecido. Se as tomadas externas já pareciam fechadas em sua nebulosidade, agora, as próximas duas horas e meia passam entre quatro paredes, em que o grupo familiar se desnuda simbolicamente, com o cenário e seu compartimentos, perante o enquadramento ironicamente segregador (do jeito que só a intimidade pode proporcionar) da primeira sequência do filme.

Isto é, o enquadramento impõe um contraste de habitus: o espectador é como um convidado que não recebe atenção, alheio a tudo, posicionado desde já como observador, e nada mais, numa quina, num canto fora do caminho, um ponto fixo capaz de cercar tudo com leves movimento horizontais sem atrapalhar a cena. O movimento é de uma sala a outra, uma porta que se fecha para outra ser aberta, um pensamento sobre as relações entre o que se desenvolve no palco e nos bastidores – reflexões essencialmente teatrais, muitas vezes subjugadas no cinema; de uma discussão conspiratória sobre o 11 de Setembro baseada em vídeos do YouTube e outros textos “secretos” que um familiar encontrou pela Internet para um caloroso debate político entre familiares (destaque para o fantasma do socialismo no corpo de Tatiana Iekel) e outras conversas e fofocas – todos em planos sequência, simples, compreensiva, capazes de evidenciar a qualidade dos atores.

Nesse aspecto, Puiu não mostra-se pouco flexível em relação às expectativas relativas ao cinema romeno. Um cinema que evidencia os traumas de seu país sublinhando suas narrativas e estilos. Em Mungiu, o contexto ditadura de Ceausescu surge constantemente perante a câmera na mão escandalosa que acompanhava drama pessoal de Otilia em 4 Meses, 3 Semanas, 2 Dias. Para Puiu, o tempo é preocupação primordial (Lazarescu já tinha 2h30 e Aurora chegou a 3h), e ele costura suas observações em contraponto direto aos grandiosos tableaux de Lisandro Alonso (Jauja, Los muertos). Vale um destaque para o fôlego da projeção: Sieranevada não é monolítico. O cineasta é capaz de colocar vírgulas que nas mãos de “apreciadores da síntese” (pose para alguns indecisos aos quais falta clareza na expressão e conclusão de seus discursos) seriam fáceis pontos finais.

No primeiro momento, os presentes esperam pelo padre para o início da celebração. Até lá ninguém pode comer. Seria o filme uma radicalização de Esperando Godot? Se o fosse, estaria perdido. O padre demora, mas chega. E com ele, o embate de representações, colocado em pauta na conversa sobre o vestido, pode aconchegar-se em nível transcendental. Enquanto os religiosos cantam e benzem, a ironia não é pouca. Querendo agradar a dois tipos de convidados distintos, Puiu não hesita em mostrar um momento de libertação, já que ninguém poderia comer senão aperitivos antes da chegada do padre), sem menosprezar o ritual em si e o avanço que confere ao vazio da trama.

Mas quando o padre vai embora ele deixa a dúvida: “E se Deus já tiver vindo uma outra vez para Terra e não o reconhecemos? Se sim, sei que ele não viria uma outra vez”. Se o próprio portador da fé não tem mais certezas, qual sua função e dos seus rituais hoje? Sentem-se cicatrizes de uma secularização incompleta, e o microcosmo familiar, infalível quando o assunto é explicitar abismos geracionais, é ambiente perfeito para o debate: os choques manifestam-se no debate sobre as heranças socialistas na Romênia; a roupa/espírito/role do patriarca grande demais para as medidas/o corpo de um familiar da geração seguinte; a pulsão constante entre os eventos “planejados” e os imprevistos gerados por conflitos de outras ordens, mas ainda centralizados em componentes da família.

A partir da segunda metade, feita a visita do padre, o filme caminha rumos um pouco diferentes, mas sem deixar sua dimensão existencial como obsessão. Um dos tios de Lary, o estereótipo de beberrão, traiu a mulher com a vizinha (e com outras mais) e agora busca o perdão de sua esposa. “Ele sempre reclamou que eu nunca soube fazer um sexo oral decente”, diz a esposa chorando. A comparação mais fácil é com Festa em Família, mas aqui não há nenhum segredo mortal nem a brutalidade nórdica. Sobrepõe-se um humor frio, e isso se torna mais latente ainda quando vemos pela primeira vez Lary gargalhando sozinho de toda a situação dramática, oposto da carnalidade vinterberguiana, conferindo uma leveza merecida.

Um segundo momento de respiro, de saída do apartamento, novamente com Lary e sua esposa, no entanto, é regado pelas lágrimas íntimas do marido. Depois de mais um longo diálogo entre os dois no carro, dessa vez o homem é condutor da ação, a mulher pede alguns dias para pensar em tudo o que ele disse. Em seguida avisa: “Eles estão esperando por nós”. E voltam para o apartamento.

As risadas finais à mesa coroam a dúvida que permeia toda a obra, e parece romper a barreira observacional de toda a projeção. Através de um simples gesto, que logo se torna contagiante, e um clichê, Puiu convida o espectador para sentar e comer a janta (não era almoço?) requentada depois de presenciar toda sua verborragia textual e temporal. “Dê-me tempo para pensar em tudo que você falou”, diz a esposa de Lary em certa cena. Puiu pede o contrário do espectador: “Bon appétit”. Sieranevada é para ser deglutido. Não interessa tanto o conteúdo superficial das conversas, mas como elas transmitem certo valores arquetípicos e doxas. Consequentemente, qual a relação delas com a verdade.

Crítica | Star Wars: Provação

Quando a capa de divulgação de Provação foi revelada - especificamente sua edição em português, lançada pela editora Aleph - fiquei muito empolgado. Afinal, talvez tenha sido o primeiro vislumbre de nossos queridos personagens no então futuro filme da saga, O Despertar da Força. Luke Skywalker ao centro, de barba com certo peso da idade já aparente, junto com seus parceiros de longa data, só contribuiu no crescimento de meu hype, mesmo sabendo que todo o selo Legends seria ignorado na cânone principal.

Infelizmente, a presença deste trio tão icônico não torna a saga Star Wars isenta de produtos tão ruins, como é o caso deste Provação.

Estamos 45 anos depois de Uma Nova Esperança. Após várias guerras e aventuras, nossos heróis Luke, Han e Leia achavam que estariam enfim em paz, entregando às próximas gerações o dever de proteger a galáxia. No entanto, agora mais velhos, novos problemas surgem no caminho, fazendo com que retornem à ativa, enfrentando novos inimigos: os gêmeos Qreph.

Bem, dentre vários problemas a se ressaltar, o maior deles talvez seja os personagens.

A começar pelos vilões, dignos de inveja ao George Lucas da trilogia prequela. Se você achou que não haveria nada mais ridículo em termos de visual e presença do que Jar Jar Binks, Troy Denning quase chega perto, não fosse a relevância maior dos irmãos. Marvid e Craitheus são alienígenas da espécie Columi. Suas cabeças são enormes, desproporcionais a seus corpos finos e nada resistentes, e para se locomover usam o chamado "energicorpo".

Entre a dupla, o autor tenta diferenciá-los caracteristicamente: Marvid é mais calculista, enquanto Craitheus é mais explosivo, sempre colocando um tom maior de intimidação em suas negociações. Tendo essa diferença, vez ou outra Denning aposta em um conflito interno entre ambos, mas logo é abandona a questão já que seus objetivos são os mesmos. E se tem uma coisa que é doído de se ler neste livro, são as vezes em que o autor nos coloca nos pensamentos de Marvid. Numa tentativa falha de se "humanizar" o personagem, seus desejos mais imundos vêm à tona, tornando o efeito contrário, talvez na situação mais vergonhosa que já li. (Um exemplo, seus pensamentos sobre Savara Raine.)

A respeito dos personagens consagrados, Luke, Leia, Han, em nada eles conseguem contribuir com a história, a não ser o fator nostalgia. Lando Calrissian aparece em destaque, surge até mesmo carismático se comparado aos outros, mas também desinteressante. A sua história é o principal fator de andamento da trama. Outra situação torturante aqui presente, é como personagens tão experientes, marcados em sua carreira pela espontaneidade, demoram para tomar atitudes óbvias.

Savara Raine é a personagem overpower. Revela-se como outra pessoa de uma maneira simplesmente jogada pelo autor. Já Dena Yus, sua história é velha e já passada: chantageada pelos irmãos Qreph e correndo risco de vida, é obrigada infiltrar-se na refinaria de Lando, sabotando todo o local matando milhares. Detalhe aqui, não há peso nenhum nesta situação devido à narrativa inexistente.

A escrita de Denning é totalmente perdida. Por vezes o autor perde o foco nos capítulos, não sabendo qual é o protagonista da trama. Nos sentimos perdidos quando subitamente somos passados sobre outra perspectiva. Em falas cuja intenção é o sarcasmo, não se nota esta intenção. Os diálogos no geral são um tédio tremendo, assim como a ação.

O autor também tem uma péssima construção de cena e espaço. Sua descrição é absurda, fazendo com que a leitura seja um quebra-cabeças a ser decifrado. Por vezes temos que reler determinado parágrafo, ou página, para entender em que lugar o personagem está, quais suas intenções para passos seguintes.

Star Wars: Provação é uma tristeza. Talvez nem mesmo o fã mais radical seja capaz de divertir-se nas intermináveis 408 páginas. A péssima estrutura assinada por Troy Denning é a pior que já vi em um livro. Sem dúvidas, uma péssima experiência, a qual me enfurece por obter o título de uma saga tão apaixonante e incrível. Passem longe!

Escrito por Kevin Castro

Crítica | Neruda

Acho que o primeiro ponto que pode ser dito sobre Neruda é que não é uma cinebiografia do poeta chileno. O filme do diretor Pablo Larraín (No e O Clube) funciona mais como um thriller político que comenta o momento do Chile, pouco antes de ter uma das ditaduras mais cruéis da América Latina. Ao mesmo tempo, o diretor quer fazer uma série de experimentos de linguagem. Funciona? De certa maneira.

O longa se passa no final dos anos 40, quando Pablo Neruda (Luis Gnecco) já havia ganhado o Prêmio Nobel de Literatura e era senador do Chile. Como era de extrema esquerda e a situação política do país estava efervescendo, o poeta foi declarado criminoso. Para ir atrás dele é escolhido o inspetor Óscar Poluchonneau (Gael Garcia Bernal), um policial dedicado que acredita vir de uma linhagem de oficiais honrados.

O aspecto mais interessante de Neruda está na direção de Larráin, que consegue fazer essa mistura de maneira bem eficiente. Dá para perceber que o diretor está fazendo um comentário político sobre o seu país, mostrando que como a guerra ideológica acabou destruindo o Chile. Larráin também mostra não seguir bandeiras, pois culpa tanto a esquerda quanto a direita pelo que aconteceu. É interessante quando um diretor decide recontar ou investigar a história do próprio país, e Neruda faz um belo trabalho ao mostrar essa história. Outro fator interessante é que não há um olhar divino quanto ao personagem título: o Pablo Neruda mostrado no filme é um cidadão comum, com suas virtudes e defeitos. Vemos que era uma pessoa muito fiel a sua ideologia, mas também um infiel quanto a esposa e muitas vezes egoísta, é importante esse olhar do cineasta que faz com que o espectador crie uma identificação com o poeta.

Outro ponto forte de Larráin consiste na estilização do filme. Parece que o cineasta quis brincar de cinema e utilizar todos os tipos de filmagem que havia disponível em seu arsenal. Há referências que vão desde o cinema noir, principalmente nas cenas com Gael Garcia Bernal, até o cinema pós-moderno. Só ver como o diretor junto com o seu diretor de fotografia brincam com ângulos curiosos e lentes eye-fish, que distorcem as laterais da imagem. Além dos ângulos, há a mudança de iluminação, que de tão forte soa artificial. Há até excesso de flaires na lente. Por mais que haja esse experimento durante todo o longa, ele acaba cansando em certos momentos. Por boa parte o espectador aceita como uma parte da gramática visual do longa e o talento de Larraín funciona, mas lá pelo meio acaba a piada. Além dessa canseira da estética de “Neruda”, parece que o filme não sabe para onde vai e o que ele quer pelo meio do filme, diria que é o principal defeito do longa é essa aparente falta de objetivo durante o meio da projeção.

O elenco está muito bem, principalmente os dois protagonistas. Eles chagam a atenção por serem opostos em composição: enquanto o Neruda de Luis Gnecco é um personagem humano e complexo, enquanto o inspetor de Gael Garcia Bernal é um personagem frio e distante que realmente aparece um personagem criado de um livro de ficção. Não só mostram que os personagens se completam, mas acaba criando uma relação muito interessante entre os personagens.

Neruda não é um grande filme, mas merece ser visto em tela grande. Por mais que o longa tenha esses problemas que foram ditos, merece ser visto pela experiência audiovisual que ele propõe e para entendermos como foi semeado o golpe de estado que fez o Chile sofrer por anos.

Review | Call of Duty: Infinite Warfare

A série "Call of Duty" sempre foi marcada por dois extremos: a reivenção e a mesmice. Ao sair do cenário da Segunda Guerra e apostar em conflitos modernos com "Call of Duty 4: Modern Warfare" em uma evolução brutal que balançava todo o status quo não só da saga mas do mercado, CoD só foi dar o próximo passo 7 anos depois, com "Call of Duty: Advanced Warfare" implementando a mecânica dos exoesqueletos com pulos duplos e corridas pelas paredes emprestadas de outros shooters atuantes do mercado.

"Infinite Warfare", em produção desde 2014, foi anunciado em um contexto de momento complicado. Com vários fãs alegando que a franquia estava perdendo sua alma com as bugigangas futuristas de "AW" e "Black Ops 3" e com a concorrência fazendo um anúncio arrasador de um Battlefield na Primeira Guerra, a nova empreitada da Infinity Ward - que precisava se redimir depois do fiasco de "Ghosts" - vende ao público a proposta mais futurista da série até então, com direito a combate em naves espaciais. O resultado? O trailer em vídeo com o segundo maior número de deslikes da história do YouTube.

A questão é: a negativação foi merecida? E, alheio à nova proposta, o jogo é bom?

Em partes.

Começando pela campanha, o modo que me fez virar um fã da saga acima de tudo, ela é surpreendentemente boa. Definitivamente não é perfeita ou excelente, mas sim boa, o que já é um mérito gigantesco dadas as fraquíssimas campanhas dos últimos 3 CoDs - sendo a de BO3, um acinte. Entrando de cabeça no conceito de sci fi espacial, a trama nos joga da pele do Capitão Nick Reyes tendo que assumir o comando de uma nave após um ataque terrorista da SDF (Settlement Deffense Front), organização liderada pelo vilão Almirante Salen Kotch (interpretado por Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones).

De cara, somos obrigados a enfrentar frenéticos tiroteios e presenciar belíssimas cenas de ação, seja in game ou em cutscenes - com direção de Brian Bloom que aproveita vários movimentos de câmera comuns do cinema blockbuster do gênero - antes de tomarmos o controle da "Retribution", a nave espacial. Ao entrar, fui surpreendido de duas maneiras. Uma, pela influência direta e visível da série Star Trek na dinâmica entre os personagens. Reyes é Kirk, a Retribution é a Enterprise, a tenente Nora Salter é Uhura, Gator é Chekov, Kash é McCoy, Ethan é o robô companheiro normalmente presente em produções do gênero e por aí vai. A segunda era como as mecânicas se casavam perfeitamente com a ambientação.

Dito isso, ficou claro a direção que a proposta da campanha iria seguir e eu estava imerso a bordo com a ideia.

Dessa vez, os diálogos não mais soam robóticos, didáticos ou repetitivos. Houve um cuidado maior por parte da escrita em estabelecer melhor a personalidade de cada personagem e caprichar na interação entre os mesmos. Uma pena, porém, que nenhum é realmente aprofundado, dando a impressão que estamos acompanhando a história de uma trupe de badasses reagindo aos acontecimentos e só. Não fosse os diálogos e as personalidades bem definidas, a situação seria desastrosa (como foi nos últimos CoDs). Mesmo assim, características mais particulares a cada um poderia contribuir para um maior carisma e, consequentemente, maior apego por parte do público.

Quem sai ganhando é o robô Ethan, personagem com as melhores falas e que presencia a melhor cena da campanha. Uma cena contemplativa entre ele e Reyes no espaço sem a presença de explosões ou trocas de tiros, apenas falas bem humanas. Algo raro na franquia e que chamou bastante minha atenção.

Infelizmente, a narrativa também erra ao utilizar o recurso da típica cena da morte do companheiro, em um momento que o jogador se encontra incapaz de salvá-la, tentando criar drama e sentimento de perda. Nas primeiras vezes e com determinados personagens em que isso acontece, até funciona, mas na terceira e quarta vez começa a se tornar repetitivo, perdendo consideravelmente apelo dramático.

Outra decepção fica por conta do vilão, Salen Kotch, que é completamente desperdiçado e esquecível, aparecendo frente ao jogador apenas no início e perto do final em um momento extremamente anticlimático. De resto, só o visualizamos através de telas onde o personagem manda mensagens de ameaça e profere frases de efeito baratas em diálogos risíveis. É algo mais grave do que o mal uso com o personagem de Kevin Spacey em "Advanced Warfare". Dado o histórico da franquia de alguns bons vilões como Makarov e Raul Menendez, eu realmente esperava mais. Seu plano e métodos também não fazem o menor sentido, mas isso é o menor dos problemas.

Os cenários da campanha são variados e bem polidos e, aliados a uma mecânica que não restringe o jogador como fez "AW", não deixa a jogatina enjoativa, por mais repetitivo que seja atirar em uma horda de inimigos esperando a próxima algum tempo depois. Os trechos de combates com naves contribuem para maior diversificação e não decepciona em sua simplicidade e comandos fáceis. Há um investimento maior também em fases que priorizam o modo stealth de jogo, algo que eu queria que retornasse faz tempo. Missões paralelas também estão presentes para aqueles que buscam o 100% onde o jogador viaja com sua nave para cumprir objetivos específicos em outros planetas como resgatar alguém ou matar tal inimigo. Uma adição bem-vinda que agrega conteúdo.

Quanto ao multiplayer...

O que para muitos deveria ser o atrativo principal, onde as novidades e oportunidades de dinâmicas da proposta iriam reluzir em sua plenitude, acaba virando o calcanhar de Aquiles do jogo. Trata-se do mesmíssimo multiplayer de "Black Ops 3" reciclado só que com mapas pouco inventivos e criativos, apertados, que contribuem para o desbalanceamento e jogam qualquer incentivo à estratégia pelo ralo. Eu jamais entendi a decisão de diminuir os mapas de "Advanced Warfare" em "Black Ops 3" com o intuito de "voltar às origens da série" só que com as novas mecânicas de saltos e corridas pelas paredes. É algo mal concebido e que simplesmente não funciona. Vou explicar.

Quando o jogador não tinha acesso aos exoesqueletos e as habilidades de pulo duplo e armas poderosas, todos os mapas faziam sentido pelo simples fato do jogador só ter que correr, atirar e, no máximo, tentar se esconder em algum local do mapa para testar habilidades com uma Sniper ou camperar com qualquer outra arma que seja. Em Advanced, com os exoesqueletos e os saltos implementados, a mudança veio na ampliação da área dos mapas para que atos como o pulo duplo e a correria pelas paredes pudessem se encaixar de forma a deixar o jogador com maior liberdade de movimento e não se sentisse preso. E é exatamente como me sinto no multiplayer de "Infinite Warfare", preso.

Querendo me movimentar segundo o que a mecânica permite para elaborar estratégias mas sempre sendo impedido de subir em algum telhado ou ir para algum lado do mapa recebendo o aviso de que morrerei em tantos segundos caso não retorne para a área permitida. Chega a ser irritante. Abandonei o modo depois de ficar 1 semana testando-o para esta análise e, certamente, não sinto vontade de retornar para jogá-lo. Ainda mais com o pacote de "Modern Warfare" adquirido que dá um banho de design e lógica de mecânica nesse aqui.

Os modos presentes na modalidade multiplayer são os mesmos, porém com a maioria de jogadores se concentrando no "Team Deathmatch" e "Infected". Ao menos, a estabilidade do componente está presente - sendo a versão testada a de PlayStation 4 - comigo tendo presenciado poucos bugs e ainda menos casos de má otimização e queda na conexão.

Perdeu-se uma enorme oportunidade de inclusão do combate com naves no componente multiplayer enquanto o combate físico aconteceria no solo com a mesma pegada arcade da série.

Sendo curto e grosso, é o pior multiplayer já visto na saga por uma série de fatores e a melhor campanha desde "Black Ops 2".

O modo zumbi - "Zombies in Spaceland"- dessa vez com um cenário bem mais agradável do que a monótona década de 1940 de Black Ops 3, ainda diverte mas carece de maiores novidades, ainda soando como uma DLC. A falta de um meio de transporte como o ônibus de "Tranzit" em "Black Ops 2" também é sentida. Por mais que o mapa tenha um tamanho generoso, era bem mais legal se transportar para variados cantos com diferentes elementos do mesmo cenário. Os personagens estereotipados também carecem de carisma e falas humoradas mais marcantes, perdendo de longe, novamente, para seu mestre "BO 2".

"Infinity Warfare" é um jogo com bastante conteúdo - o pacote FPS mais completo do ano - que abraça completamente sua nova proposta na campanha, resultando em uma curta mas divertídissima aventura espacial, porém que aprisiona o jogador até o pescoço no multiplayer o tratando como criança, apostando covardemente na zona de conforto. Uma zona mal concebida por conta das novas mecânicas, ainda por cima. Se um modo irá lhe deixar com um sorriso e satisfação, para o outro só resta a frustração. A esperança é que acertem o rumo na próxima empreitada que, segundo rumores, se passará na Guerra do Vietnã. Torço para que seja verdade e trate-se do primeiro CoD em 5 anos que não abandono depois de 1 semana de jogatina.