Crítica | A Tortura do Medo - O Terror Revolucionado

É curioso como o reconhecimento, em geral, pode muito bem não vir por mérito. Odeio afirmar essas coisas, mas depois de conferir A Tortura do Medo, último filme relevante da carreira do britânico Michael Powell, certamente temos o caso perfeito de um artista subestimado.

Desde 1940, Powell e seu companheiro de trabalho Emeric Pressburger, já desafiavam o que era o "normal" para narrativas clássicas de uma época na qual o Cinema estava em sua forma de controle mais rígida.

Seja com as freiras lutando contra a impotência divina e a repressão firme do desejo sexual em Narciso Negro, ou pelo protagonismo feminino em um embate romântico sobre trabalho e amor em Os Sapatinhos Vermelhos, Powell sempre apresentava avanços narrativos, além de uma estética realmente única que também visava explorar distintas dinâmicas de montagem e até mesmo de efeitos visuais.

Aqui, Powell cruzaria todos os limites de narrativa clássica para a época, já indicando a onda de experimentações que a década de 1960 veria por tantas "novas ondas" cinematográficas em diversos países.

Nesse ano em especial, tivemos um zeitgeist muito interessante, já que tanto Powell e Alfred Hitchcock trariam dois clássicos que marcaram a história do cinema. Porém, enquanto Hitchcock mostrava privadas, o grafismo da violência do assassinato e o transformista em Psicose, Powell ousaria ir um pouco mais além ao trazer a primeira história em que temos a figura do psicopata como protagonista. Sofrendo muito com o departamento de censura britânica em diversos cortes da obra original, é quase um milagre que A Tortura do Medo seja a obra-prima que é.

Simpatia pelo Mal

É preciso muita coragem para trazer um olhar simpático sobre o assassino, o psicopata, o doente, afinal no formato clássico de narrativas temos posições concretas de protagonismo e antagonismo. A partir do momento que o roteirista apoia a figura do vilão (na concepção moral e ética da nossa sociedade), temos a subversão completa da estrutura que o público já estava acostumado. Por conta desse detalhe que faz toda a diferença, é um fato que A Tortura do Medo seja um filme mais corajoso que Psicose, embora seja menos violento.

Com roteiro de Leo Marks, somos apresentados a vida solitária de Mark Lewis, um assistente de fotografia totalmente fissurado em filmar elementos amedrontadores. Entre dias singelos de filmagem no pequeno estúdio que trabalha ou fazendo bicos ao fotografar ensaios eróticos, Mark se dedica ao sádico projeto de filmar mulheres enquanto são assassinadas por ele próprio. Porém, sua solidão é logo quebrada quando a simpática Helen surge em sua vida, revelando traços mais humanos em sua fria personalidade.

Em primeiro momento, o que mais chama a atenção sobre a história, além de todo o teor erótico que quebra o moralismo britânico sobre pornografia, é o quão certeiro Marks é ao construir a figura do psicopata. Os estudos comportamentais sobre a mente psicopata só seriam iniciados a partir de 1970 como retratado também pelo ótimo seriado Mindhunter, porém o roteirista já oferecia uma roupagem muito realista para o transtorno do protagonista. As características praticamente trazem a receita de bolo dos comportamentos que esses indivíduos apresentam: um tipo de alvo predileto, no caso mulheres loiras, um modus operandi original para o assassinato, a coleta de souvenires para relembrar a excitação do ato de matar, o retorno do assassino no local do crime na hora da descoberta do corpo, na aproximação destemida com a força policial e, finalmente, a origem do despertar da doença: constantes abusos psicológicos durante a infância.

São tantos, mas tantos acertos para tornar o psicopata realista e, inclusive, atemporal, que chego a suspeitar que o próprio roteirista do filme tenha sido um serial killer.

Logo, a apresentação de todas essas características inéditas para a época torna a figura do psicopata extremamente bem construída, mas vai além ao apresentar esse possível núcleo romântico com Helen que mostra uma face humanizada para o monstro.

Além do intuito de mostrar os crimes a motivação dos assassinatos, é muito curioso que o roteirista se dedique a criar um microcosmo muito interessante envolvendo o sobrenatural com a mãe de Helen, uma mulher cega muito sensível às intenções verdadeiras de Mark, além da dinâmica muito interessante da metalinguagem das sequências envolvendo a filmagem no estúdio que Mark trabalha.

A nítida preocupação em estabelecer o personagem vem através do uso muito inteligente dos flashbacks que surgem de modo inusitado através da apresentação de filmetes mostrando as pequenas torturas que o pai praticava durante a infância do personagem. Desse modo, balanceando a vida profissional, a criminosa, seu passado perturbado e a prospecção de um futuro redentor com o descobrimento do afeto e amor pela primeira vez na vida, é possível sim sentir empatia por um personagem tão vil. Para isso, também colabora bastante o desempenho sólido do ator Karlheinz Böhm que consegue transmitir essa game de sentimentos conflituosos em uma performance minimalista.

Mestre da Encenação

Enquanto Hitchcock aprimorava ao ápice sua técnica de montagem e direção em Psicose, cravando de vez na História seu nome como mestre do suspense, é digno dizer que Michael Powell merece ser chamado de mestre da encenação com A Tortura do Medo. O diretor que sempre foi vanguardista atinge seu ápice com a experimentação vista em seu slasher.

Iniciando o longa colocando o olhar do espectador diretamente no olhar do assassino com câmera subjetiva em plano sequência, há um impacto inicial do assassinato de uma forma nunca vista antes. Esse efeito tão criativo que acabou até mesmo influenciando o começo de Um Tiro na Noite, clássico de Brian De Palma que adota a mesmíssima escolha estética nos minutos iniciais.

Passado isto, Powell sempre traz surpresas agradáveis na manga, mesmo que realize menos proezas com a mobilidade da câmera. O que mais fica evidente é o cuidado com os enquadramentos e a atmosfera das cenas que ocorrem na câmara escura de Mark e também dos assassinatos (com óbvio destaque pela sequência apaixonada da segunda morte que ocorre justamente no estúdio que o protagonista trabalha).

A criatividade não fica somente na apresentação indiscriminada do filme snuff, da câmera subjetiva e da estética sombria maligna quase expressionista dos aposentos de Mark, mas também pela apresentação do flashback em filmetes antigos (como mencionei acima), da trilha musical curiosamente relacionada ao estilo do Cinema Silencioso, além do uso sempre forte da iluminação da vibrante fotografia de Otto Heller que traz as cores saturadas Technicolor típicas dos longas de Powell.

Obviamente, há toda a relação voyeur do título original da obra. Mas o voyeurismo não vem do ato de bisbilhotar o erótico, afinal o olhar subjetivo da câmera nos assassinatos deixa claro a posição explícita do assassino. A tensão do observar está justamente quando Mark revisita as cenas do crime e registra a ação policial causada por ele. Powell constrói um bom suspense somente em uma das três vezes que Mark está espionando a polícia. De resto, não há uma tensão realmente elaborada, afinal o espectador acompanha o assassino. Somente no clímax, com a resolução absoluta da narrativa, que existe essa forte tensão, apesar de ser um desfecho um tanto desequilibrado e pouco condizente com o resto da obra.

Entre tantas novidades que Powell apresenta aqui, há até mesmo a inserção de um humor polêmico durante uma das cenas de metalinguagem, além de fazer uma brincadeira sempre interessante de filmar o objeto que filma o filme – algo parecido com a abertura de O Desprezo na qual Godard filma uma equipe de filmagem filmando e vindo em direção à câmera.

A Tortura do Esquecimento

Apesar de Michael Powell ser bastante comentado e reconhecido em círculos de cinéfilos e profissionais da área, é bastante perturbador que ninguém ao menos mencione A Tortura do Medo como um dos pilares dos filmes de terror modernos, além de toda a coragem ousada que o diretor apresentou nesta obra repleta de surpresas inventivas tanto em narrativa quanto na própria execução do filme. Com tantos louros merecidos para Psicose, certamente alguns deveriam ir para essa fantástica obra que é apenas torturada por estar na margem da História, pois sua qualidade é muito equivalente do outro clássico slasher de 1960.

A Tortura do Medo (Peeping Tom, Reino Unido – 1960)

Direção: Michael Powell

Roteiro: Leo Marks

Elenco: Karlheinz Böhm, Moira Shearer, Ana Massey, Maxine Audley, Pamela Green, Esmond Knight

Gênero: Terror, Suspense, Drama

Duração: 101 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=nAqEn6JS-oM

Crítica | A Filha de Ryan - O Martírio de David Lean

É curioso como muitos não acompanham a carreira repleta de sucessos e filmes épicos de David Lean depois do razoável Doutor Jivago. Há uma razão histórica para o nítido desinteresse com A Filha de Ryan, o penúltimo filme da vida profissional do britânico que trazia uma história relativamente simples, mas sob um escopo de duração tão monumental quanto Lawrence da Arábia. Esse esquecimento que recai neste romance com ares épicos ocorre por conta uma forte injustiça histórica pela crítica americana que simplesmente rechaçou a obra a tal ponto que Lean, deprimido, se afastou do mundo cinematográfico por quatorze anos.

Embora Lean tenha cometido diversos equívocos na condução desse longa, é muito difícil não ficar mesmerizado pela beleza das imagens naturalistas e a inerente criatividade do britânico que está consideravelmente mais livre a ponto de até arriscar com inusitados tons cômicos. Mesmo assim, as nítidas qualidades da obra são eclipsadas com facilidades pela extravagância típica do diretor que simplesmente não soube medir corretamente o quanto que esse espetáculo soturno renderia.

Efusivos Julgamentos

O texto de Robert Bolt certamente é mais aprimorado do que o apresentado em Doutor Jivago. Apesar de ainda falhar em estabelecer coisas muito simples para espectadores como o tempo diegético situado em meio a Primeira Guerra Mundial, temos uma história repleta de potencial por trazer uma releitura do clássico Madame Bovary de Gustav Flaubert encaixando ao contexto muito específico do ressentimento irlandês contra os britânicos.

A jovem Rose Ryan (Sarah Miles), filha do taberneiro local de uma afastada ilha da península irlandesa, passa seus dias sempre insatisfeita pelo ritmo pacato e condenado do lugar. Na vã esperança de salvar daquela sociedade medíocre e cruel que convive, acaba se apaixonando pelo viúvo professor Charles (Robert Mitchum), um homem de meia-idade não muito expressivo. Rapidamente, os dois se casam e inicial sua rotina pacata de vida simples. Entretanto, tudo isso é desestruturado quando o Major Doryan (Christopher Jones) entra em cena enviado para a ilha a fim de cuidar do batalhão britânico lá instalado.

Em um encontro de acaso, Doryan e Rose instantaneamente se apaixonam e iniciam um affair. Porém, esse caso logo se torna público trazendo inúmeros problemas para Rose e Charles que também se encontram em meio a uma conspiração para armar agentes do IRA contra os soldados ingleses indesejados pela população local.

Já pela sinopse é muito fácil apontar onde está o excesso de A Filha de Ryan: o núcleo do IRA é simplesmente intrusivo e nada orgânico custando muitos minutos de exibição de um filme já muito longo e de ritmo inconstante. Como essa narrativa sempre interrompe o conflito principal do triângulo amoroso repleto de traições repulsivas, é muito difícil alinhar alguma importância verdadeira para o retrato histórico que Bolt pretende traçar.

Também não colabora o fato dos militantes do IRA serem apoiados pelos cidadãos da aldeia que são estupidamente perversos e malignos em uma clara relação maniqueísta, já que todos são postos como violentos insolentes com sede de sangue a todo custo. Para equiparar a estupidez da violência e dos pensamentos odiosos destes personagens, Bolt insere um deficiente mental e físico em jogo, Michael (John Mills), que serve para mostrar um velho clichê do “idiota ser mais sábio que os ‘normais’”.

Infelizmente, a presença de Michael também se torna uma penúria pela fascinação bizarra de David Lean pela ótima performance de John Mills recorrendo diversas vezes ao bobo para inserir pífias tentativas de alívios cômicos que consomem também uma enorme parcela da duração do filme – sua presença se torna mais irritante por causa da inserção repetitiva de um tema circense de gosto duvidoso que Maurice Jarre escreveu pra obra. Limando esses luxos desnecessários, finalmente temos o miolo central que realmente vale a pena ao longo da obra: o triângulo amoroso.

Rose é a personificação perfeita de Bovary sendo uma mulher mimada e privilegiada que sempre se encontra insatisfeita com tudo e querendo algo que nem mesmo ela sabe o que é. Para suprir sua necessidade de aventura, se casa com um homem inocente que realmente nutre sentimentos verdadeiros por sua personalidade apaixonante, mas logo que se depara pela realidade do casamento, foge para os braços de um amante “perigoso”.

A situação repleta de animosidade entre os irlandeses e os britânicos é explanada de modo superficial, mas já oferece um pano de fundo satisfatório para inserir Rose em um jogo muito perigoso ao resolver dormir justamente com o inimigo de seus conterrâneos. Mesmo sendo bastante apressado e esquisito, toda a atmosfera que cerca a motivação de Rose é de completo desejo. A dedicação em estabelecer a personagem por boa parte do primeiro ato torna tudo bastante crível mesmo que nada mais seja desenvolvido além disso, encerrando a personagem em um impasse completo.

O mesmo acontece com seu simpático marido Charles que, ao contrário dos outros aldeões, tenta racionalizar ao máximo as escolhas de Rose se mantendo fiel. Por conta dessa abordagem contrastante tão permissiva de Charles, é fácil o espectador ter grande empatia por ele e rapidamente condenar as ações da protagonista. Apesar de não haver um moralismo por parte do cineasta, as ações tão injustas e egoístas que Rose toma tornam o espectador seu grande inimigo.

O choque disto tudo ocorre no terceiro ato muito interessante que subverte os estereótipos do romance tradicional, além de apresentar consideráveis flertes sobre o tema do suicídio. O clímax compensa com situações violentas bastante surpreendentes que elevam a barra, enfim, realista da obra. O personagem do Major tem sua jornada concluída de modo satisfatório trazendo um drama resumido sobre os efeitos traumáticos da guerra e do estresse do confronto.

Entretanto, se há maior poder de síntese em A Filha de Ryan, certamente está durante a revelação do caráter do pai de Rose que em vez de assumir uma honestidade digna, prefere entregar a filha à própria sorte em um cenário desesperador. Mesmo assim, com um ótimo final repleto de emoções fortes comprovando a eficiência da construção dos personagens principais, o sabor amargo dos excessos narrativos é muito presente. É fácil ficar vencido pelo cansaço em A Filha de Ryan.

O Luxo do Excesso

Marcado pelo sucesso absurdo de Lawrence da Arábia e Doutor Jivago, é compreensível que a MGM tenha dado diversas liberdades para David Lean com esta produção que tinha tudo para ser mais sucinta, mas que acabou se tornando o segundo filme mais longo de sua carreira. Ao contrário dos épicos anteriores repletos de onipotência pelo design de produção e uma infinidade de figurantes, há uma ênfase gigantesca nas belezas naturais da ilha irlandesa com montanhas e vales verdes, além das praias de mar azul cintilante.

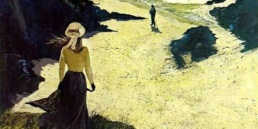

É evidente que o cineasta estava completamente apaixonado pela locação ao explorar por tanto tempo essas belezas naturais. Nessa oportunidade, até consegue criar sequências de verdadeiro requinte artístico que dizem muito sem apelar a qualquer diálogo. Nas mais bonitas, vemos Rose caminhando na praia, pisando nas pegadas deixadas por Charles, já sonhando romances futuros com o professor. Até que uma onda surge e apaga todos aqueles vestígios funcionando muito bem como um foreshadowing da chegada do Major.

Já na outra sequência na praia envolvendo pegadas, vemos como Lean subverte o significado outrora romântico, trazendo Charles seguindo os vestígios das andanças de sua mulher com o militar, descobrindo o local onde transaram momentos antes. A frustração é forte a ponto de conseguir manter um conflito que se resolve quando o personagem descobre uma evidência física escondida nas camisolas de Rose.

Outro momento contrastante excepcional se dá quando Rose escapa durante a noite para se encontrar com o Major, deixando Charles na cama. Seguindo o seu ponto de escuta, Lean potencializa a cena romântica com a bela música tema que explode, mas logo a encerra em um corte seco revelando o silêncio desolador que Charles experimenta ao testemunhar sua esposa o traindo a olhos vistos.

Esses momentos estupendos conseguem injetar vida a diversas sequências longas que obviamente não são ruins, mas excessivamente frias com uma atmosfera incômoda ou simplesmente esquisita que removem boa parte do prazer da experiência cinematográfica. Nelas, Lean aposta em enquadramentos sempre muito bem equilibrados, mas que simplesmente não se destacam o suficiente conferindo esse ar de extremos entre genialidade pura e elementos mundanos.

Provavelmente isso seja muito forte durante a sequência do primeiro encontro entre o Major e Rose no bar de Ryan. Através do uso criativo e ritmado de efeitos sonoros e da trilha musical, além de um olhar exagerado sobre um dos elementos cênicos, o cineasta consegue encaixar organicamente um súbito ataque de pânico no militar que somente é resgatado de seu inferno pessoal quando Rose oferece seu toque terno e gentil em sua mão. Enquanto isso é belo, rapidamente Lean usa um desfecho apressado e pouco poético para a cena memorável.

Já em termos de encenação, além de uma inacreditável sequência enorme e complexa envolvendo o resgate de armamentos durante uma tempestade fortíssima que rende imagens estonteantes, temos aquele velho vício do diretor centrado no puritanismo da decupagem clássica, além de manter por boa parte do tempo aquela característica bidimensional de encenação teatral mesmo que, enfim, passe a explorar mais vividamente a profundidade de campo e travellings in no cenário.

O Pecado da Expectativa

Em suma, é perceptível o esforço exaustivo que Lean dedicou para esta obra tentando dar o seu melhor para oferecer imagens interessantes que colaborem efusivamente para colaborar com o texto estranho de Robert Bolt. A Filha de Ryan certamente não é seu melhor filme, mas tampouco é seu pior. Apenas é uma obra repleta de excesso que comete o ledo engano de acreditar que um romance mais intimista necessitava de um escopo tão magnânimo.

Com um cineasta tão apaixonante como Lean, é bem provável que na época muita gente tenha caído no pecado da expectativa. E, ao encontrar algo tão isolado no estilo do cineasta, recorreram a uma reação extremada. Em um filme tão centrado nas paixões mais bestiais da humanidade, ironicamente David Lean se tornou sua maior vítima encontrando tristeza durante e depois das filmagens.

A Filha de Ryan (Ryan’s Daughter, Reino Unido – 1970)

Direção: David Lean

Roteiro: Robert Bolt

Elenco: Robert Mitchum, Trevor Howard, Christopher Jones, John Mills, Leo McKern, Sarah Miles, Barry Foster

Gênero: Drama, Romance

Duração: 195 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=T0qXgUvQo2s

Crítica | A Bela Adormecida - O Último Conto de Fadas de Walt Disney

O último filme baseado em contos de fadas produzido por Walt Disney adapta o conto homônimo de Charles Perrault. A Bela Adormecida foi o primeiro longa-metragem do estúdio a ser rodado em Super Technirama 70, um dos processos de filmagem em Widescreen e também o último a ter sido colorido à mão. A obra, contudo, se destaca dentre os clássicos da Disney por diversos outros motivos, adotando não só uma narrativa diferenciada como pelo estilo de animação em si.

Abrem os créditos iniciais, com fontes em estilo medieval e somos apresentados a Once Upon a Dream, um arranjo da valsa de Tchaikovsky, já nos introduzindo ao ritmo que persevera durante o longa-metragem. Após uma breve introdução, somos levados à festa de nascimento da princesa Aurora. Cidadãos de todo o reino, ricos ou pobres, seguem até o castelo ao som de Hail to The Princess Aurora, fazendo uma clara menção ao trovadorismo.

A idade média, porém, não se limita à música, aparecendo claramente no estilo da animação, que utiliza traços mais estilizados, fazendo uso de camadas bidimensionais sobrepostas. A intenção de Disney em aproximar seus planos à arte medieval é óbvia e bem sucedida em todos os aspectos. Não só a retratação de cada personagem, como os cenários e composição de cores nos remetem ao período em questão, imergindo-nos em sua distinta narrativa.

Aliando-se a tais diferenças na imagem, a trilha sonora de A Bela Adormecida acompanha a imagem em todos os momentos, ressaltando cada mudança de tom do roteiro. A música não diegética somente é interrompida durante algumas canções de personagens, enquanto que, em outras, se mantém no fundo. Devido a este fator, o ritmo da obra rapidamente se molda em uma espécie de balé, com a harmonia musical passando para os movimentos dos personagens que parecem seguir sutis coreografias em cada sequência.

Voltando para a história, já estamos no castelo do Rei Stefan, pai de Aurora. Vemos a aparição das três fadas, figuras importantes que compõem o perfeito contraponto para a imponente vilã que dá as caras na mesma cena. Enquanto Flora, Fauna e Primavera contam com cores vivas e aparência mais cheia, Malévola é composta em tons escuros de verde, roxo e, é claro, o preto, de mesma importância. Ainda, temos seus traços mais finos que denotam a frieza da figura. Disney constrói um de seus mais icônicos vilões não trazendo uma figura habitual da bruxa, que utiliza a feiura a fim de ressaltar sua maldade. Ao invés disso ganhamos uma personagem com traços mais belos que se convertem em maldade pelas próprias expressões faciais aliadas ao ótimo trabalho de dublagem de Eleanor Audley. Ao fim da sequência, a famosa maldição dá as caras, abrindo portas para a progressão da trama.

O contraste entre o bem e o mal também é focado pela arte de cada cenário. Enquanto vemos castelos majestosos de um lado, temos ruínas, corredores e escadarias tortuosas de outro. Mais uma vez o trabalho de cor se destaca, utilizando, na fortaleza de Malévola, tons de verde escuro, que iluminam de forma fantasmagórica as paredes cinza escuras. Vemos o mesmo na bem construída sequência de Aurora caindo em seu sono profundo, que transmite uma nítida tensão através do transe da princesa em conjunto com o jogo de luzes e melodia dramática.

A fragilidade exposta nessa cena, contudo, não é evidente nas aparições anteriores da personagem. Apesar de, ainda estar à mercê da maldição de Malévola, Aurora tem sua força destacada pela voz de Mary Costa, em especial na performance de Once Upon a Dream, na floresta. Tal sequência conta com o mérito de nos fazer acreditar em uma paixão que, de fato, se desenrola em poucos instantes. A dança na cena retoma a valsa de Tchaikovsky, trazendo a mesma função de uma elipse temporal.

Neste ponto, temos a entrada do importante personagem Philip, que age como um distinto ponto de identificação do público masculino. Não se limitando a uma ponta no filme, o príncipe é a principal figura do inesquecível clímax da história, que junta elementos dos contos de cavalaria e até mesmo mitologia, se desenrolando em uma única sequência de tirar o fôlego. É a penúltima parte de uma sinfonia de 75 minutos que teria seu desfecho logo em seguida, com o despertar da princesa.

A Bela Adormecida funciona como uma obra musical única, trazendo uma narrativa fluida, decorrente de sua harmonia audiovisual. A aposta de Walt em um visual destoante de suas obras anteriores é certeira e nos remete, com exatidão, ao período medieval. No fim, ganhamos uma obra repleta de romance, heroísmo e tensão, trazendo uma das mais inesquecíveis melodias da música clássica e a transformando na icônica Once Upon a Dream, que, por muito tempo, permanecerá na mente do espectador.

A Bela Adormecida (Sleeping Beauty - EUA, 1959)

Direção: Clyde Geronimi

Roteiro: Erdman Penner, Joe Rinaldi, Winston Hibler, Bill Peet, Ted Sears, Ralph Wright, Milt Banta (baseado no conto de Charles Perrault)

Elenco: Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley, Verna Felton, Barbara Luddy, Barbara Jo Allen, Taylor Holmes, Bill Thompson

Gênero: Animação

Duração: 75 min.

Crítica | Perdidos no Espaço - 1ª Temporada - Os Robinson voltam com tudo

Os anos 1960 foram generosos com a ficção científica na televisão. Em um período de três anos - de 1963 a 1966 - três emblemáticos seriados do gênero chegaram às televisões americanas e britânicas: Doctor Who (1963), Perdidos no Espaço (1965) e Jornada nas Estrelas (1966). Evidente que a segunda falhou em se manter viva ao longo dos anos, apesar das recorrentes tentativas de remakes ou reboots - incluindo um filme com William Hurt e Gary Oldman que preferimos esquecer - mas, ainda assim, a história da família Robinson conseguiu resistir, como em um sono em criogenia, apenas esperando para ser acordada na hora certa.

Os anos se passam e surge a Netflix, no meio do alvorecer do streaming, possibilitando que inúmeras séries, que não conseguiriam encontrar seu espaço na televisão tradicional (The Handmaid’s Tale dentre elas, então não pensem apenas em seriados de menor qualidade) ganhem vida. Como uma espécie de experimento da CBS, em parceria (para distribuição) da Netflix, Star Trek: Discovery vingou, deixando claro o espaço que a ficção científica nos dias atuais, algo que pode ser observado, em partes, com o sucesso de Stranger Things, por mais que a fórmula seja completamente diferente. Chegou a hora, portanto, de acordar os Robinson e, enfim, eles recebem o tratamento que merecem.

Assim como no seriado original, a nova versão de Perdidos no Espaço gira em torno da família Robinson, formada por Maureen (Molly Parker, a Jackie Sharp de House of Cards), John (Toby Stephens, o eterno Capitão Flint de Black Sails), Will (Maxwell Jenkins), Judy (Taylor Russell) e Penny (Mina Sundwall). Após serem desviados de seu curso, com destino a colônia humana em Alpha Centauri, eles caem em um planeta desconhecido, onde são forçados a sobreviverem em meio aos muito perigos que esse local oferece. A grande diferença entre essa nova versão e a antiga é que existem muitos outros colonos junto dos Robinson, que partiram em direção à essa nova vida em um planeta tão distante.

Estruturalmente, a série não foge muito dos padrões estabelecidos lá atrás com A Família Soprano e The Wire. Embora não assuma o formato procedural (vulgo, caso da semana), cada episódio apresenta uma problemática central a ser resolvida, um novo perigo ou desdobramento de um fato anteriormente introduzido. Enquanto isso, tudo caminha para um destino específico, deixando bem evidente a importância de cada ação tomada pelos personagens centrais. Assim sendo, cada um dos capítulos conta com um início, meio e fim bem definidos, passando uma boa sensação de que testemunhamos uma história fechada em si própria em cada episódio, o que, por si só, já é bastante recompensador, visto que não precisamos esperar horas e horas para que algo de relevante aconteça.

Naturalmente que não estamos falando de algo exageradamente fragmentado - como dito, tudo faz parte de um cenário maior, seja a busca por combustível, ou luta por sobrevivência. Com isso, Perdidos no Espaço desvia dos famigerados fillers - não há um episódio sequer que podemos considerar “inútil” para o cenário geral - tudo cumpre sua função bem clara, seja em termos gerais, como a tentativa de sair do planeta, ou em termos mais íntimos, como a relação entre Maureen e John, que estavam prestes a se divorciar quando saíram da Terra.

Trata-se de um seriado, portanto, que funciona em diversas camadas. A mais superficial é o esforço da família como um todo para retomar o curso para Alpha Centauri. Abaixo disso temos o relacionamento entre o pai e a mãe. Logo mais temos a tentativa de John se reconectar com os filhos e a relação entre cada um deles. Quando outros personagens são introduzidos, como a Dra. Smith (Parker Posey) e Don West (Ignacio Serricchio), o cenário fica ainda mais complexo, mas nunca deixando as coisas excessivamente confusas, já que a estrutura da temporada permite que cada um deles seja trabalhado com mais cuidado em determinados episódios, sem a necessidade de transformar cada capítulo em uma colcha de retalhos.

A estrutura em si, no entanto, não seria capaz de fazer da velha história de um grupo tentando se tornar uma família novamente novidade. Dito isso, a série poderia facilmente cair no cansativo clichê quando se trata da subtrama de Maureen e John. Felizmente, o clichê permanece mas o ‘cansativo’ vai embora, fruto dos esforços de Parker e Stephens, ambos acostumados a viverem personagens mais ‘casca grossa’, que desempenham seus papéis à beira da perfeição. Vemos em Stephens o retrato do arrependimento, um homem que certamente voltaria ao passado se pudesse e que não poupa esforços para se reconectar com sua família. Já Parker demonstra estar no comando 100% do tempo, jamais se deixando abalar e, quando isso acontece, torcemos automaticamente para que o marido esteja lá para dar o necessário suporte. Tudo funciona, claro, graças à inegável química existente entre os dois, que nos faz enxergar ambos como marido e mulher.

Mais importante que isso, no entanto, está a maturidade do roteiro, que evidencia o que é um relacionamento saudável. Desde cedo um ou outro tenta ficar no comando e rapidamente vemos que isso não funciona. Aos poucos tudo vai caminhando em direção a um equilíbrio, mostrando que eles precisam trabalhar juntos e não um dando ordens ao outro, colocando, dessa forma, todos em pé de igualdade, abrindo espaço para o diálogo e não para desavenças. É seguro dizer, pois, que essa primeira temporada funciona como a reparação dessa família, que luta para permanecer unida desde cedo.

Toda essa química e dedicada interpretação por parte de Stephens e Parker, contudo, não nos afastam do que certamente funciona como um dos maiores atrativos de Perdidos no Espaço: a Drª Smith, vivida brilhantemente por Parker Posey. Posey nos entrega um retrato profundamente humano, uma pessoa egoísta, que coloca a si própria acima de todos, ao mesmo tempo que demonstra nítida profundidade, enquanto parece se importar, em dados momentos, com alguns indivíduos em específico. Manipulando todos a seu redor, ela não soa como uma vilã caricata, com planos intrincados. Muito pelo contrário, ela sequer é pintada estritamente como vilã, somente como alguém prestes a fazer uma grande besteira, não muito diferente do Gaius Baltar de Battlestar Galactica (a versão de 2004). Com trejeitos específicos, tiques e uma bela capacidade de mudar da água para o vinho, Posey certamente representa um dos pontos altos do seriado.

Todo esse cenário se complica quando, logo no início, é introduzido o misterioso robô alienígena sem nome, que, após ser salvo por Will Robinson, passa a caminhar sempre ao seu lado, o protegendo de todo e qualquer perigo. O que poderia funcionar como um deus ex machina fixo, sempre pronto para salvar a família, acaba garantindo belas doses de mistério e incerteza e a escolha de fazê-lo praticamente mudo apenas aumenta esse mistério, sempre nos deixando com aquela pergunta: será que ele vai se virar contra todos ali? Algo amplificado pelo seu enigmático ‘rosto’, que diz muito sem dizer, na realidade, nada. O mais impressionante, no entanto, é como, aos poucos, vamos nos afeiçoando a tal ser, mesmo não sabendo nada sobre ele - fruto da palpável relação construída entre ele e Will, mais uma prova do quão humanos são os personagens do seriado.

Já entrando no design de produção, precisamos tirar algo do caminho: o robô claramente foi inspirado (ou copiado) dos sintéticos Geth, de Mass Effect, isso é indiscutível, basta comparar os dois e percebemos a semelhança instantaneamente. Fora isso, todo o restante soa como uma perfeita fusão do imaginário sessentista (as Júpiter levemente arredondadas, lembrando dos discos voadores) com o olhar atual sobre a ficção científica. Os trajes e utensílios utilizados ainda dão a entender que estamos falando de um futuro próximo, parecendo tudo extremamente plausível - uma abordagem surpreendentemente ‘pé no chão’. O único porém é em relação à movimentação do robô, que parece exageradamente travada para algo de tecnologia tão superior à nossa.

No mais, a temporada também tropeça levemente com algumas subtramas desnecessárias, principalmente envolvendo o romance de Penny, ou outros pontos menores. Esses não ocupam muito tempo e não desgastam a história mais do que deveriam, mas acabam criando contratempos, estendendo alguns capítulos um pouco demais. Nada como outras produções da Netflix, mas, também, nada que possamos simplesmente ignorar.

Dito isso, essa temporada inaugural de Perdidos no Espaço não deixa de ser simplesmente obrigatória para fãs de ficção científica. Chegando ‘de fininho’ ao catálogo do canal de streaming essa nova versão da série sessentista mostra que fizeram bem em deixar os Robinson ‘dormindo’ por tanto tempo. Com uma formidável estrutura, atuações mais que dedicadas, funcional e crível design de produção, além de roteiros recompensadores para nós, espectadores, a série certamente mostra a que veio, deixando-nos com um grande cliffhanger que só nos faz querer mais histórias com essa família, que, enfim, recebeu o tratamento que merece.

Perdidos no Espaço – 1ª Temporada (Lost in Space – Season 1 - EUA, 13 de abril de 2018)

Desenvolvimento: Matt Sazama, Burk Sharpless (baseado em criação de Irwin Allen)

Direção: Neil Marshall, Tim Southam, Alice Troughton, Deborah Chow, Vincenzo Natali, Stephen Surjik, David Nutter

Roteiro: Matt Sazama, Burk Sharpless, Zack Estrin, Katherine Collins, Kari Drake, Ed McCardie, Vivian Lee, Daniel McLellan

Elenco: Toby Stephens, Molly Parker, Ignacio Serricchio, Taylor Russell, Maxwell Jenkins, Parker Posey, Mina Sundwall

Duração: 47-65 min. por episódio

Episódios: 10

Crítica | Isto é Spinal Tap - A Farsa do Rock n' Roll

O documentário, em si, é o gênero cinematográfico que visa trazer a realidade ou algo próximo disso para seu público, ainda que ela seja manipulada para agradar o ponto de vista de seu realizador como ocorre com diversos longas. Porém, em certo momento, alguns ousaram quebrar as regras e se valer da linguagem específica do documentário para retratar uma história de ficção de modo mais realista.

Assim nasceu o mockumentário, o subgênero que traz somente documentários falsos com forte viés pela comédia improvisada. Apesar de existirem desde os anos 1950, foi por conta de Rob Reiner que o formato se popularizou com o genial Isto é Spinal Tap, lançado na metade da década de 1980. Não fosse pela experimentação levemente comportada de Reiner, não teríamos exemplares fortes como Borat ou O Que Fazemos nas Sombras.

O Que é Spinal Tap?

Com a rápida concretização de tantas bandas de glam metal naquela década, Rob Reiner pensou em trazer a história da fictícia Spinal Tap para o público visando criar diversas situações absurdas e ridículas dos bastidores de uma banda de rock mais ou menos bem-sucedida realizando uma turnê decadente em diversos estados americanos.

Como grande parte do texto é improvisado e muito orgânico, Reiner, de modo impressionante, consegue encontrar uma boa estrutura para organizar o caos narrativo que Spinal Tap poderia ter se tornado. O tom do humor, certamente, pertence a uma era bem mais livre que ousava ridicularizar a própria idiotice dos integrantes da banda com piadas ofensivas que realmente funcionam. O curioso é notar como o humor varia dependendo da alternância de destaque entre os músicos, permitindo um alcance bem mais abrangente da comédia.

Nisso, Reiner cria cenas memoráveis envolvendo tanto o mito por trás dos inúmeros bateristas da banda – uma sátira clara do senso-comum de ser o membro mais descartáveis dos grupos, tanto como das constantes interferências de uma namorada dos integrantes causa na dinâmica dos terríveis negócios comerciais da banda, além de desagradar um agente atrapalhado, mas completamente apaixonado pelo trabalho.

Não cabe descrever as situações na crítica, pois certamente elas perderiam a graça quando o leitor fosse procurar o filme posteriormente, mas digo que existem momentos geniais, além de Reiner conseguir trazer uma aura absurda para as canções repletas de cunho sexual infantil, apesar dos arranjos serem sempre muito bem feitos.

O fato mais interessante é que, apesar de Reiner ter criado muitas das situações sem planejamento prévio antes da produção, muita gente envolvida com bandas de rock bem-sucedidas pensou que a Spinal Tap era uma banda real e que se tratava de um documentário sério. Quando descobriram que assistiram uma farsa, ficaram impressionados com a acuidade dos fatos que o diretor retratou no longa, pois diversos deles haviam experimentado diversas das situações embaraçosas apresentadas no longa.

Outro fato muito interessante é o de Reiner ter criado sim paródias intencionais para ridicularizar a pose de algumas bandas como Os Beatles e Led Zeppelin, porém acabou prevendo algumas galhofas que se aconteceriam anos mais tarde em shows históricos do Black Sabbath e do Kiss.

Na direção, em vez de Reiner se limitar a apenas fazer abordagens adequadas via cinema-direto, sempre há algumas sequências de entrevistas tradicionais muito inteligentes para conhecermos melhor cada um dos músicos e de suas histórias. Também é impressionante o nível de comprometimento do elenco que nunca abandona seus personagens, levando a sério o tom ridículo do longa que permite deixar o espectador ainda mais confuso.

O Falso Registro

Isto é Spinal Tap se trata de um dos filmes mais importantes da História por conseguir elaborar um bom caminho das pedras para os cineastas que desejavam muito criar uma ficção na estética muito livre dos documentários. Apesar de Rob Reiner ser um cineasta um pouco quadrado, é um fato que tenha conseguido se livrar de muitas amarras para criar essa história bizarra repleta de risadas genuínas, além de permitir uma olhadela no absurdo mundo dos bastidores das bandas de rock.

Na subversão plena da proposta conceitual do gênero documentário, tivemos a popularização de uma das formas mais eficazes da comédia cinematográfica. Nada melhor que uma farsa para trazer diversão verdadeira para todos.

Isto é Spinal Tap (This is Spinal Tap, EUA – 1984)

Direção: Rob Reiner

Roteiro: Rob Reiner, Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer

Elenco: Rob Reiner, Tony Hendra, Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer, Bruno Kirby, Billy Crystal

Gênero: Documentário, Comédia

Duração: 82 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=N63XSUpe-0o

Crítica | Narciso Negro - A Insana Repressão do Desejo

Em toda a História do Cinema, raramente existem parcerias entre diretores que realmente são proveitosas a ponto de cunhar filmes excepcionais. Um dos casos mais extraordinários e, provavelmente, famosos é a dupla Michael Powell e Eric Pressburger. Apesar de serem muito conhecidos pela realização excepcional de Os Sapatinhos Vermelhos, os dois já haviam atingido um nível de sinergia impressionante com Coronel Blimp – Vida e Morte, mas é possível afirmar com um bom nível de segurança que um dos maiores filmes de destaque da dupla seja Narciso Negro.

Ambos trabalharam na adaptação do livro homônimo de Rumer Godden trazendo uma história bastante inusitada de um grupo de feiras anglicanas que são enviadas ao Himalaia em missão para firmar um hospital e uma escola para a pequena comunidade local. O problema é que a antiga edificação já servira como harém e está repleto de pinturas e esculturas eróticas aumentando o desafio das freiras permanecerem puras. Para dificultar a situação, há a presença incômoda de um conselheiro do antigo dono do edifício, Mr. Dean (David Farrar) que adora importunar as irmãs sempre que há uma oportunidade.

Convento em Fúria

Narciso Negro é, acima de tudo, um resultado de seu tempo e, por conta disso, envelheceu terrivelmente se sustentando muito por conta de sua estética caprichada. Logo, a narrativa certamente não é a melhor característica do longa, apesar de haver muita substância nas sutilezas que Powell e Pressburger inserem em momentos-chave da trama. Pode não parecer, mas existe um subtexto sexual muito poderoso aqui, como se fosse um teste divino para as irmãs do convento superarem e renegarem suas paixões humanas mais poderosas.

Logo, o contraste é ferrenho entre os modos rígidos das irmãs e com a “selvageria” dos habitantes da vila que somente frequentam o convento porque o general os paga. Esse choque de culturas acaba por indignar as freiras que praticamente são malvistas por toda a comunidade, apesar de seus esforços de elevar a qualidade de vida de cada um. Logo, há um punhado de diálogos preconceituosos, mas condizentes com a realidade da época ainda mais em 1947 quando a Índia estava muito próxima de conquistar sua independência.

Esse ressentimento britânico com certeza atravessa camadas da obra a tornando ainda mais interessante, porém o cerne de Narciso Negro não está somente no choque cultural e toda a atmosfera exótica da obra. O fato do erotismo latente entre as feiras que tentam ignorar o antigo ofício do prédio, além da presença de Mr. Dean que evoca essa tensão sexual muito reprimida nas mulheres. Colabora também o ingresso da bela garota Kanchi (Jean Simmons) que simplesmente traz uma carga sexual fortíssima para o convento, nunca obedecendo aos mandos das irmãs.

Já as freiras falham em ter alguma personalidade forte ao decorrer do filme, excetuando a irmã Clodagh (Deborah Kerr fantástica) e irmã Ruth (Kathleen Byron). Todas são categoricamente definidas logo no início da obra como a líder, a forte, a popular, a agricultora e a doente perturbada. Com Clodagh sendo a líder que conduz seu trabalho e as outras irmãs servindo como alívio cômico refinado e também falhas em seus ofícios, apenas Ruth fica como o contraponto perfeito, apesar de muito calada.

Os cineastas, ao estabelecer sempre uma relação voyeur de Ruth observando Mr. Dean na distância, são eficientes em desenvolver essa paixão latente sem o auxílio de diálogos. As imagens já bastam para justificar a motivação das loucuras que Ruth comete no sombrio terceiro ato. Já com a protagonista, há um desnecessário esforço dos roteiristas em inserir flashbacks revelando seu passado cômodo e uma aventura amorosa fracassada. Isso, apesar de parecer redundante, pode ser interpretado como uma dica para sugerir que Clodagh possa ou não estar também apaixonada por Dean.

Isso é um mistério não resolvido, mas muito bem sugerido por ápices visuais da obra. Aliás, em termos gerais, Narciso Negro possui uma narrativa fraca que pode não atrair a atenção do espectador em primeiro momento. O desenvolvimento de grande parte dos personagens é pífio e certos acontecimentos importantes surgem sem qualquer preparação de atmosfera prévia. Em geral, é uma história bastante esquisita e sem um foco exato sobre o que pretende contar deixando o longa superficial ou simplesmente desleixado com algumas pontas soltas.

Brilho do Himalaia

Então o que realmente torna Narciso Negro um ótimo filme? A direção e a fotografia excepcional de Jack Cardiff. Toda a estética é pensada milimetricamente para conferir um equilíbrio de composição bastante firme que se mantém por toda a obra. É uma simetria que foge da simplicidade ao explorar níveis de profundidade de campo, da altura dos cenários, da disposição dos objetos e até mesmo da movimentação e posicionamento meticuloso dos atores em cena.

Logo, o sentimento geográfico das cenas é absolutamente perfeito, permitindo a criação dos jogos de olhares que Pressburger e Powell tanto gostam. Aliás, os cineastas até se arriscam em características vanguardistas de sequências em montagem bastante rápidas como durante a cena da reforma do convento, além do trabalho magnífico de perspectiva durante o ritual das badaladas do sino localizado na beira do precipício da região montanhosa que o convento está instalado.

Pela ênfase nessa imagem icônica, fica claro que teremos uma grande resolução neste espaço tornando o clímax da obra um tanto previsível. Com o uso das pinturas em matte painting para criar a ilusão da perspectiva, o resultado foi tão marcante que chegou a influenciar Alfred Hitchcock em Um Corpo que Cai. Aliás, todo o trabalho envolvendo as matte paintings enganam bastante a ponto de acreditarmos que tudo foi filmado em locação. Pelo trabalho impressionante do design de produção e do figurino, temos a ilusão perfeita de estarmos em um ambiente indiano.

O figurino por si tem uma grande importância simbólica para a obra, já que os cineastas elaboram contrastes poderoso no terceiro ato quando Ruth se livra do hábito e usa vestes provocantes exibindo toda sua feminilidade reprimida pelas vestes castas. O mesmo contraste é visto em uma transição perfeita entre um flashback de Clodagh para o presente reprimindo toda a beleza de seus cabelos.

Outro momento poderoso somente com o encanto visual está na dança de Kanchi momentos antes de conhecer o jovem general que adentra os aposentos de supetão, ou quando os cineastas mostram Ruth correndo tresloucada pelo convento retirando todas as mantas que cobriam esculturas de outras divindades.

Aliás, o terceiro ato inteiro impressiona pelo domínio visual da dupla que consegue criar imagens muito inusitadas explorando ângulos corajosos ou mesmo com brincadeiras sublimes envolvendo o forte contraste de luz e sombras ou com a experimentação fantástica com maquiagem em Ruth jogando o filme para uma esfera de terror bastante curiosa.

Narciso Envelhecido

Apesar de contar sim com o efeito implacável do tempo, além de uma história consideravelmente desconexa e pouco interessante, Narciso Negro traz um dos melhores trabalhos envolvendo subtextos complexos sugeridos com sutileza pelos cineastas. Assim, acaba se transformando em uma obra bastante profunda explorando uma esfera psicológica pouco explorada pelo cinema como um todo: a vida em convento e o compromisso das freiras com a fé.

Não somente pelo teor erótico sutil e do sacrifício que essas mulheres aceitam passar, mas também por conta de uma estética fascinante que coloca essa obra praticamente a frente de seu tempo por inúmeros artifícios visuais, além do uso exemplar da técnica Technicolor. Mesmo sendo uma obra difícil, Narciso Negro ainda é um exercício cinematográfico interessante que merece uma conferida de espectadores mais curiosos.

Narciso Negro (Black Narcissus, Reino Unido – 1947)

Direção: Michael Powell, Eric Pressburger

Roteiro: Michael Powell, Eric Pressburger, Rumer Godden

Elenco: Deborah Kerr, Flora Robson, Jenny Laird, Judith Furse, Kathleen Byron, Sabu, David Farrar, Jean Simmons

Gênero: Drama

Duração: 101 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=CZRzcLK1Ar0

Crítica | 32 de Agosto na Terra - O Vazio de Nossa Existência

Um dos aspectos que mais nos chamam a atenção na filmografia de Denis Villeneuve é a forma como o diretor consegue, habilmente, transitar entre diferentes gêneros, enquanto mantém a sua facilmente distinguível identidade visual. Seja na ficção científica ou no thriller policial, seu foco sempre encontra-se no psicológico de seus personagens e em 32 de Agosto na Terra isso não poderia ser diferente. Embora já tenha dirigido um segmento de um longa-metragem, Cosmos, esse filme é o primeiro que, efetivamente, podemos chamar de “seu”, marcando, pois, sua presença nas telonas, de uma vez por todas.

A trama acompanha Simone (Pascale Bussières), uma jovem canadense que acabara de sair ilesa de um grave acidente de carro. Ainda em claro estado de choque e podendo sofrer curtos e temporários problemas de memória, por ter batido a cabeça, ela decide ter um filho. Para esse propósito, pede ajuda de seu melhor amigo, Philippe (Alexis Martin), que deve fazer sexo com ela. Para tal, eles viajam para Salt Lake City, nos Estados Unidos, a fim de marcar a ocasião. O que Simone não sabe é que seu amigo a ama e, em razão disso, cria constantes obstáculos para não fazer sexo casual com ela.

A premissa da obra facilmente abriria espaço para esse filme se tornar nada mais que um drama ou comédia romântica ordinária. Villeneuve, que escreve e dirige o longa, porém, não se mantém no óbvio, aproveitando esse simples argumento a fim de criar não somente marcantes imagens, como um desenvolvimento que mergulha na mentalidade de seus personagens. Em essência, esse é um filme sobre o questionamento da mortalidade, aspecto que, invariavelmente, afeta a percepção tanto de Simone quanto de Philippe sobre a vida.

Em determinado momento, vemos ambos os personagens em meio à vastidão de um deserto plano, ausente de dunas e inteiramente branco. Esse grande vazio, naturalmente, reflete a vida dos dois, sem um propósito bem definido ou grandes sonhos – o homem continua abandonando as faculdades nas quais ingressa e ela precisa ter um filho a fim de garantir o porquê de sua vida. Discretamente, porém, o diretor insere nesses seus planos um segundo significado, indicando que, além deles dois, nada mais importa na vida um do outro, ponto que dialoga com a tensão sexual sempre presente, que vai além do objetivo da viagem, causado principalmente pela palpável química existente entre os dois, fruto das dedicadas atuações tanto de Pascale Bussières, quanto de Alexis Martin, cuja cumplicidade pode ser sentida em todos os níveis possíveis.

Podemos ir muito além, porém, caso decidamos focar nas estranhezas inseridas por Villeneuve ao longo da narrativa. Logo após o acidente, Simone pega carona com um sujeito desconhecido. Ela pergunta qual é o dia de hoje e ele responde “32 de agosto”. Esse simples detalhe, tornado evidente pelas cartelas que enunciam os dias passados nessa história (33, 34 e assim por diante), de imediato parece indicar que Simone está em um estado alterado do mundo – morta, em coma, ou algo parecido. Com o tempo, contudo, passamos a enxergar que essa passagem de tempo não importa. O dia pode ser 32 de agosto ou 1º de janeiro, que não fará a menor diferença em sua vida – as cartelas, portanto, representam a ausência de qualquer propósito ou motivação da protagonista, discretamente fazendo nós próprios ansiarmos para a mudança do mês de agosto para setembro, que, enfim, significará uma mudança substancial na própria essência da de Simone.

Além disso, essa data fictícia trabalha em paralelo com a própria decupagem de Villeneuve a fim de imprimir um ar surreal em sua narrativa. Como dito antes, a personagem central pode, momentaneamente, perder trechos de sua memória. Esse fator é colocado na imagem através dos súbitos cortes e planos que não se encaixam precisamente bem uns com os outros. O diretor, assim, transfere para a imagem a percepção do mundo de sua protagonista, fazendo bom uso de jump cuts e outras quebras de continuidade a fim de transmitir a ideia de que algo não está bem certo ali. Esse desconforto visual, claro, mistura-se organicamente com toda a interação mostrada entre os dois melhores amigos de tal forma que a tensão já existente é amplificada ao máximo.

Brilhantemente, pois, Denis Villeneuve esquiva-se de uma história para lá de comum a fim de nos entregar um verdadeiro estudo de personagens, mostrando, logo cedo, todo o seu talento como diretor e roteirista. 32 de Agosto na Terra, como primeiro longa-metragem que podemos considerar efetivamente como sendo de seu diretor, representa toda a força narrativa de Villeneuve, capaz de nos mergulhar no psicológico de seus personagens de tal forma que permanecemos com eles muito após o término da projeção.

32 de Agosto na Terra (Un 32 août sur terre — Canadá, 1998)

Direção: Denis Villeneuve

Roteiro: Denis Villeneuve

Elenco: Pascale Bussières, Alexis Martin, Paule Baillargeon, Emmanuel Bilodeau, R. Craig Costin, Richard S. Hamilton

Gênero: Drama

Duração: 88 min.

Crítica | Passagem para a Índia - O Pertinente Adeus de David Lean

É muito difícil superar uma torrente de críticas negativas logo depois da realização de um trabalho exaustivo que já durante sua produção rendeu uma infinidade de problemas. Assim como qualquer outra pessoa, David Lean, o lendário cineasta por trás de Lawrence da Arábia, acabou cansando de receber tantas pedras em sua vidraça durante o lançamento do injustiçado A Filha de Ryan. Levando muitas das críticas para o âmbito pessoal, Lean simplesmente desistiu do Cinema.

Assim foi por quase quatorze anos, até o britânico novamente se apaixonar pela arte e decidir realizar um último filme, Passagem para a Índia, também muito pertinente para a cultura do Reino Unido: um épico intimista pela Índia durante os anos 1920 visando trazer um retrato fidedigno de uma geração de indianos nascidos durante a colonização inglesa do país. O choque de cultura aponta erros e requintes de desumanidade que tornam a obra simplesmente atemporal.

O Choque do Oriente

Esse retorno depois de tantos anos afastado provaria que Lean nasceu somente para fazer arte. O curioso é que pela primeira vez em muitas décadas em sua carreira, o diretor iria roteirizar a obra, deixando de lado sua longa parceria com Robert Bolt que havia escrito e adaptado diversos de seus últimos filmes.

Nesta rara ocasião, Lean adaptou o intrigante livro de E.M. Forster trazendo a história da jovem inglesa Adela Quested (Julie Davis) que decide se aventurar em Chandrapore na Índia com sua futura sogra, Mrs. Moore (Peggy Ashcroft). Chegando no lugar, Adela e Moore se reúnem com Ronny (Nigel Havers), noivo e filho das madames, respectivamente. Em questão de pouco tempo, as duas sentem vontade de conhecer o país, a cultura e explorar os arredores da cidade. Um dos pontos turísticos mais famosos é o conjunto misterioso das cavernas de Marabar.

Com as novas amizades conquistas, Moore e Adela encontram pessoas que pensam de modo parecido ao delas nas figuras de Fielding (James Fox) e do jovem doutor indiano viúvo Aziz (Victor Banerjee). Organizando essa aguardada expedição, o grupo parte para as longínquas cavernas. A promessa de uma tarde perfeita logo é arruinada quando Adela é atacada por alguém jogando toda a delicada situação política entre britânicos e indianos em uma verdadeira tempestade.

Apesar de ser uma obra bastante longa, é curioso como Lean trata a direção da história de um curioso escopo mais intimista e centrado na protagonista de modo contundente. Os ares épicos repletos de passagens redundantes em A Filha de Ryan simplesmente desaparecem aqui. O que pode gerar uma grande confusão no espectador é que durante a totalidade de Passagem para a Índia, temos dois filmes em um por conta da mudança tonal muito inesperada na metade do longa que praticamente é onde temos a origem do conflito principal.

Por isso, para aguentar boa parte inicial do longa é preciso gostar muito do Cinema de David Lean ou de dramas históricos já que a narrativa se passa nos anos 1920. Ou, pelo menos, embarcar nas interessantes críticas sociais que o cineasta propõe enquanto apresenta uma sociedade paradoxal que vive em um repleto abandono enquanto ainda tem que se deslocar para agradar os colonizadores.

Sendo extremamente visual, muito disso está somente na elegância das imagens e da montagem de David Lean ao longo de todo o filme evocando uma Índia repleta de cores e vida, mas também muito miserável, suja e ressentida. O diretor vê os problemas óbvios da ocupação britânica evocando o completo sentimento de repulsa por parte dos colonizadores, da falta de amor ao próximo, além de uma divisão totalmente segregacionista na qual temos cidadãos tratados como reis enquanto outros são meros escravos.

O contraste firme é eficiente por conta do estabelecimento excepcional das personagens Adela e Moore que veem os indianos como seus iguais, não destratando nenhum deles permitindo o crescimento de afeição e amizade entre elas com o simpático doutor Aziz. Com muita tranquilidade, é fácil afirmar o quanto Aziz é um personagem complexo, pois ele é parte vital da sociedade que Lean traz ao filme.

Ele é um indiano já adaptado ao sistema, conseguindo receber uma boa educação que lhe rende condição social mais favorecida do que a maioria dos seus conterrâneos. Porém, ainda assim, Aziz é visto como um párea completo pelos ingleses preconceituosos, por mais educado que seja. Desse modo, quando Moore, Adela e Fielding o tratam com admiração e ternura, o homem se sente muito realizado. É um modo de Lean mostrar que a conquista de grandes coisas não deve ser obtida através da opressão de um povo, mas sim da plena cooperação e respeito mútuo.

Enquanto cria essa relação com muito cuidado e dedicação, Lean também se dedica a desenvolver a protagonista que se questiona sobre a possibilidade real de seu casamento com Ronny. Apesar do roteirista realmente falhar em trazer um olhar mais aprofundado na proposta exótica da obra em apresentar mais da cultura indiana, Lean acerta com um diálogo que faz comparações entre o casamento católico e o muçulmano. Essa peça é vital para Adela encontrar a resposta de suas aflições que certamente vem de uma personalidade sexualmente reprimida e perturbada por não conseguir calar um desejo quente de modo tão “anti-britânico”.

Para estabelecer essas características e mostrar de fato como e quem são esses personagens, há muitos percalços e diálogos bem escritos que elaboram a tensão velada entre as partes. Sendo o trecho mais redondo do longa, é fácil apontar o elemento destoante que não só é desnecessário, mas também de gosto duvidoso com a inserção do insosso brâmane Godpole interpretado por Alec Guiness sob maquiagem controversa. O personagem enigmático é tão misterioso que chega ao ponto de ser superficial já que não traz insights sobre o hinduísmo e nem força um choque de cultura interessante com personagens estabelecidos. Toda vez que surge, é utilizado como um instrumento de narrativa bastante mundano que nunca realmente justifica a necessidade de sua existência.

Amizades Determinadas

A segunda metade de Passagem para a Índia é o choque completo das circunstâncias antes tão bem fixadas pelo roteiro. A partir daqui o texto conterá spoilers inevitáveis, por isso recomendo que assistam ao filme antes, pois realmente vale a pena.

Durante o passeio nas cavernas Marabar, único trecho da obra que Lean se dá ao luxo de tratar a imagem cinematográfica em seu estilo épico autoral trazendo enquadramentos gigantescos e inúmeros figurantes em cena, além de evocar toda a beleza natural do lugar, Adela é atacada por alguém e sai desesperada da região completamente machucada.

Lean trata toda essa sequência envolta por certo mistério místico nunca revelando, corretamente, o que de fato aconteceu a Adela, mas ao mesmo tempo deixa explícito que a culpa do ocorrido recai somente na moça que, influenciada por outros britânicos, acaba acusando o inocente Aziz de tê-la estuprado. Apesar dessa reviravolta ser previsível, ela é importante para mostrar explicitamente a profunda divisão social que ocorre na Índia já alimentando movimentos de independência já que todo o caso se torna um catalisador para uma crise.

Apesar de ser uma metade mais agitada e fácil de assistir, Lean comete algumas escolhas estranhas como a de sumir completamente com Adela que era a protagonista até então. Nesse “segundo” filme que ele insere, acompanhamos os esforços de Fielding em auxiliar Aziz, mostrando como os britânicos se viram até mesmo contra os seus quando fogem das “regras” impostas pela maioria.

Mesmo sendo tão denso e importante, essa metade passa a perder fôlego e ser ligeiramente insatisfatória por conta do foco exclusivo nos fatos narrativos, deixando de lado a totalidade do desenvolvimento dos personagens que são sim bastante interessantes. Em dois pontos definitivos, o cineasta apresenta a intolerância como elemento desagregador separando famílias e amizades verdadeiras.

Ao final, há a transformação de Aziz, um indiano “britânico”, em um verdadeiro indiano, aceitando a difícil realidade de seu país e trabalhando para melhorar a qualidade de vida de seus compatriotas. Entretanto, a razão pela qual Aziz é transformado é justamente pelo rancor desenvolvido pelos ingleses durante seu julgamento tendencioso. A raiva que o muda, também é a que o cega, pois seu ressentimento o leva a se afastar dos amigos e até mesmo a odiar Adela quando na verdade devia agradecer a inglesa por se manter íntegra até mesmo sob tremenda pressão.

Mesmo com uma mensagem relevante e bonita, Lean também apressa um epílogo bastante estranho para reatar laços desunidos depois de algumas décadas a fim de conferir um final feliz não muito necessário. Em termos de direção, é visível que o diretor se renovou em um nível mais criativo para a montagem, trazendo sempre imagens contrastantes para elaborar uma mensagem bastante clara.

Em termo de encenação, pelo escopo mais intimista e sossegado de sua narrativa, o diretor não ousa sair do classicismo cinematográfico pelo qual ficou tão conhecido. Mas faz questão de sempre elaborar enquadramentos equilibrados e planos reversos oferecendo maior dinamismo para as generosas cenas centradas em diálogos.

Despedida de um Gigante

Curiosamente, o retorno de David Lean não pareceu ter causado o frisson de outrora como se fosse apenas mais um cineasta ordinário. Depois de quatorze anos afastado, Lean teve uma experiência problemática no set devido a diversos confrontos com o elenco que simplesmente diziam que ele já não sabia mais dirigir – o que é um perfeito absurdo. Devido a forma que tudo aconteceu, o cineasta preferiu se aposentar de vez depois da realização de Passagem para a Índia.

De modo geral, a carreira do britânico é simplesmente espetacular conseguindo conquistas inestimáveis, além de ter revolucionado o olhar sobre o épico trazendo questões muito pertinentes sobre humanidade, guerra e paixão. Por isso que sempre haverá espaço na História do Cinema para esse diretor que desafiou todos os limites dos então considerados blockbusters de estúdio ao tratar filmes como uma janela perfeita para a realidade. Por mais longa que esta jornada seja. E igualmente bela.

Passagem para a Índia (Passage to India, Reino Unido, EUA – 1984)

Direção: David Lean

Roteiro: David Lean, E.M. Forster

Elenco: Judy Davies, Victor Banerjee, Peggy Ashcroft, James Fox, Alec Guiness, Nigel Havers

Gênero: Drama, Aventura

Duração: 164 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=uPmVUe_rf1A

Crítica | Desencanto - David Lean e a Subversão do Romance

Antes de David Lean avançar sua carreira para os famosos épicos como Lawrence da Arábia e Passagem para a Índia, o cineasta estava concentrado em filmes mais tímidos e intimistas, de poucos cenários, mas incrivelmente ousados em seus temas à frente do tempo de seus respectivos lançamentos. Desencanto, de 1945, trouxe não só a primeira indicação de Lean como Melhor Diretor no Oscar, mas também colocou em discussão como o adultério pode ser cometido na incessante busca pela felicidade.

É bem evidente que no mundo pós-Segunda Guerra, o tema de divórcio e adultério não era muito desejado para ser retratado na arte, afinal a força do Sonho Americano estava a todo vapor solidificando os valores e união da família, trabalho e lar. O britânico David Lean apenas tocou o dedo na ferida sempre exposta em inúmeros relacionamentos ao apresentar um ponto de vista menos moralista sobre a motivação ao adultério.

Escrita Benevolente

Adaptando a peça de Nöel Coward, Lean traz a história da simples Laura Jesson (Celia Johnson), uma mulher casada e mãe de dois filhos que sempre viaja às quintas-feiras para Milford, uma cidade relativamente distante de onde mora. Sua rotina de fazer compras, realizar almoços e ir ao cinema logo é balançada pelo aparecimento súbito do simpático médico Alec Harvey (Trevor Howard) em sua vida.

Após um breve primeiro encontro marcado pelo destino e carinho no qual ele remove um cisco de seu olho, Laura e Alec passam a se encontrar mais vezes nas tardes passadas em Milford e uma incômoda e proibida paixão passa a florescer. Porém, ao mesmo tempo que se aventura mais com Alec, a perturbada mulher sente a responsabilidade de trazer a infelicidade para si e para seu lar com a possibilidade de destruir um casamento que não é ruim, mas que também não é ótimo.

Pela época, não só o tema é inusitado, mas bem como seu ponto de vista da protagonista feminina. Desencanto é um dos filmes mais literários de David Lean utilizando à exaustão o recurso da narração. A verdade é que o longa tem sim uma estrutura bastante estranha trazida através de um enorme flashback enquanto Laura mantém a narração contando toda a história de seu romance revelando o âmago de seu emocional.

Isso traz um tom realmente antiquado para o longa que o envelhece de um modo bem inusitado, já que Lean se esforça para trazer uma atmosfera noir que consegue sustentar toda a beleza de sua decupagem relativamente teatral (de início). A narração somente fica bastante redundante quando ela passa a, literalmente, descrever algumas ações já vistas em tela não atingindo a escala poética pretendida, mas se tornando brega.

Esse, acredito, seja o defeito mais notável do longa tratado com muito carinho pelo realizador. É evidente que, para potencializar a mensagem do longa bastante simpática a aventura apaixonada que Laura trilha, negligencie ferrenhamente o núcleo familiar da protagonista, os tratando meramente como apêndices. Embora isso trate a família como descartáveis, também diz bastante sobre Laura, a tornando bastante complexa.

É nítido, portanto, que a família dela não ocupe significativamente sua vida, além de trazer uma rotina tediosa, repleta de moralismos incessantes e burocracias bobas da vida de casado. Com uma situação ordinária e sem emoção, é totalmente compreensível o gosto de Laura pelo proibido e da enorme sensação que é estar apaixonado. Isso é bastante curioso, pois Lean também trabalha a enorme culpa que a personagem sente por querer se livrar de um casamento bom e da responsabilidade enfadonha trazida pela maternidade.

Lean é esperto por apostar no simples, trazendo uma ocorrência de eventos bastante conectadas e lógicas para o espectador a fim de apresentar quem é a Laura, sua rotina, sua família e, por fim, seu enorme conflito. O romance construído entre ela e Alec também segue um sequenciamento simples indo de pequenos encontros, para passeios propriamente românticos até os calorosos beijos para um desfecho bem apropriado e perturbador.

Enquanto os dois se relacionam e se tornam adúlteros, Lean mostra uma descida preocupante da corrupção ética que Laura e Alec embarcam para preservar o romance se tornando mentirosos e negligentes com a profissão e família. Essas problemáticas pesam em momentos mais sombrios da obra, nos quais Laura está sozinha, porém quando os dois estão juntos, há uma explosão de sinergia bem agradável tornando esse romance bastante palpável.

O sofrimento mútuo é notável nos dois, mas Lean nunca entra no mérito do fogo daquela paixão ser tão vulnerável quanto o romance. Ele simplesmente mostra um amor adolescente na pele de dois adultos. Aliás, servindo como cenário de diversas das cenas, é curioso notar um esforço gigantesco em tornar as personagens que rondam aquele lugar, de alguma forma, relevantes, até mencionando casos de divórcio e as investidas cheias de flerte. Embora seja um núcleo bem chato, não chega a incomodar, pois estão ali apenas por mera conveniência.

Como disse, Lean adota ares bastante teatrais aqui, incluindo a verborragia, mas equilibra tudo ao adicionar uma apaixonante atmosfera noir através da iluminação e enquadramentos distantes que valorizam a figura das sombras nos planos. Totalmente mergulhado no sentido clássico da linguagem cinematográfica, raras as vezes que Lean traz algo realmente fantástico. Mas, mesmo que raras, essas ocasiões existem.

Em duas cenas, Lean traz colagens estupendas para mostrar os devaneios de Laura. Em uma delas, a mais poderosa, vemos a personagem sentada em direção ao marido, enquanto a imagem diante dela logo desaparece para surgir outra contendo os últimos beijos de seu amante. Tudo é feito através de uma colagem bastante precisa que alcance um onirismo profundamente realista. Já a segunda é mais poética, com Laura observando a fina chuva enquanto viaja de trem, até a janela ser totalmente envolvida com as cenas mais românticas e ingênuas que uma apaixonada deseja.

A Infelicidade de um Sonho Impossível

Desencanto realmente é um filme fantástico de David Lean ousando avançar os limites do drama em 1945 chegando até mesmo a ser censurado em alguns países como a Irlanda. A história de amor proibido e adúltero nunca foi menos moralista e tão apaixonada, tratando até mesmo os “vilões” de uma traição como pessoas comuns presas facilmente na tragédia por cederem tão rápido ao fervor das paixões. No fim, a miséria de ambos chegaria cedo ou tarde.

Desencanto (A Brief Encounter, Reino Unido – 1945)

Direção: David Lean

Roteiro: David Lean, Noël Coward, Ronald Naeme, Anthony Halelock-Allan

Elenco: Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce Carey

Gênero: Drama, Romance

Duração: 86 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=oGDCTlVWduk

Crítica | The Walking Dead – Vol. 2: Caminhos Trilhados

Logo no segundo volume de sua obra, Robert Kirkman mostra que sua história, em ponto algum, pretende ser uma de estagnação e mesmice. Após a chocante morte de Shane, que ocorre muito antes nos quadrinhos do que na série, o grupo, agora liderado por Rick Grimes, já muda de lugar e nessa travessia, que para em alguns pontos específicos, inclusive no já famoso do not enter, dead inside, acabam se encontrando com Hershel e sua fazenda, onde o autor introduz mais questionamentos e problemáticas que garantem uma nítida profundidade a The Walking Dead.

O maior e mais óbvio desses, apresentado em um diálogo entre Rick e Hershel, é a situação dos mortos-vivos – são apenas pessoas doentes, ou, de fato, monstros famintos por carne humana? Até então somente encontramos pessoas com opiniões e pontos de vista similares aos do protagonista e seu grupo, agora, contudo, o cenário passa a se expandir e já revela o que mencionei em minha crítica do primeiro volume: o verdadeiro perigo são as pessoas e não os zumbis. Evidentemente ainda estamos em um estágio no qual essas criaturas ainda apresentam um gigantesco risco, mas o simples fato de Carl ter sido baleado por uma outra pessoa comprova o enfoque que Kirkman procura trabalhar em seus quadrinhos.

Tais questões oferecem uma grande dinâmica ao roteiro, que ainda se mantém engajante pelo acréscimo de novos personagens, como Tyrese, cujas visões são constantemente trabalhadas pelo autor. Chega a ser surpreendente como ele consegue não esquecer de cada um dos indivíduos que insere em suas páginas e novos problemas são inseridos através de subtramas com cada um deles. O apocalipse zumbi chegou, mas é interessante observar as pessoas passando pelas mesmas situações que passariam em suas vidas normais, desde a solidão, até a aceitação de um namoro por parte dos pais.

Das mudanças que vemos em Caminhos Trilhados, porém, nenhuma delas soe tão grande quanto a transição da arte de Tony Moore para Cliff Rathburn e Charlie Adlard. Moore continua nas capas, mas seu traçado detalhista e profundo é substituído pelas linhas menos refinadas de Rathburn e Adlard. Essa alteração certamente não cai bem aos olhos inicialmente, mas com o tempo percebemos a melhoria do traço, os personagens passam a ganhar mais detalhes e os fundos, antes brancos, passam a ser preenchidos. O notável é o trabalho de sombras que os artistas realizam e com eles podemos perceber mais nitidamente a condição psicológica de cada personagem. Expressões faciais também ganham o devido destaque e por mais cartunescos que sejam, enxergamos seres humanos nas páginas. Daqui a alguns volumes chega a ser quase impossível não se apaixonar pelo esforço dos dois.

Caminhos Trilhados, portanto, traz muitas mudanças para The Walking Dead, e comprovam o domínio de Kirkman sobre sua obra, que é tão apaixonante quanto em suas primeiras páginas. Não há enrolação e todos os diálogos, por mais longos que sejam, tem um motivo muito específico para estarem ali – cada palavra é escrita com precisão, com um significado a ser trabalhado posteriormente. Para coroar, ao fim do volume, temos o início de um dos melhores arcos dos quadrinhos, colocando o grupo de Rick na famigerada prisão, na qual Kirkman ainda faria muitos estômagos revirarem.

The Walking Dead – Vol. 2: Caminhos Trilhados (The Walking Dead – Vol. 2: Miles Behind Us)

Contendo: The Walking Dead # 7 a 12

Roteiro: Robert Kirkman

Arte: Charlie Adlard

Arte-final: Cliff Rathburn

Capas: Tony Moore

Letras: Robert Kirkman

Editora nos EUA: Image Comics

Data original de publicação: novembro de 2004

Editora no Brasil: HQM

Data original de publicação no Brasil: novembro de 2006 (encadernado)

Páginas: 148