Crítica | Picnic na Montanha Misteriosa - Um chato exercício onírico

Apesar de não ser o primeiro filme de Peter Weir, Picnic na Montanha Misteriosa certamente se comporta como um filme de estreia carregado dos piores e, talvez, melhores vícios dos filmes alternativos dos anos 1970.

É bem provável que nunca tenha escutado falar de Picnic na Montanha Misteriosa, afinal é um longa australiano completamente eclipsado pela efervescência absurda que acontecia no cinema da Nova Hollywood, além da bela revolução cinematográfica do cinema francês.

Inspirado pelo romance homônimo de Joan Lindsey, o longa traz a história do misterioso desaparecimento de três estudantes e uma professora do colégio interno feminino Appleyard em uma celebração ao Dia dos Namorados envolvendo um belo piquenique nos arredores de Hanging Rock, uma grande montanha situada a onze quilômetros da escola.

Causando um furor naquela pacata sociedade dos anos 1900, o desaparecimento das mulheres logo se torna o foco principal da mídia e da polícia que monta um grupo de busca e resgate não muito entusiasmado em encontrá-las.

Uma Adaptação Misteriosa em Excesso

A adaptação de Cliff Green certamente é bastante audaciosa em deixar tantos elementos completamente na mão do diretor Peter Weir que se vale de enormes sequencias silenciosas para mostrar diversos trechos excessivamente monótonos até mesmo para um filme arthouse como esse.

Porcamente trabalhados, os personagens não cativam em absolutamente nada. Não somente pelo tratamento absurdo do roteiro em não delinear essas figuras além de pseudo estereótipos, mas igualmente por conta das atuações que não funcionam. Basicamente, o elenco inteiro traz um ar teatral demasiadamente antiquado que insiste em retirar qualquer imersão que o espectador consiga gerar ao longo do filme.

Apesar de não haver um protagonista propriamente dito, Green insere alguns draminhas baratos, igualmente mal construídos, para tentar movimentar o filme depois do desaparecimento das garotas, já que até o segundo ato, Weir consegue sustentar o longa muitíssimo bem com sua direção competente.

Então temos diversas pequenas narrativas, todas igualmente desinteressantes. Uma é focada em Sara, uma das alunas do colégio Appleyard. A garota completamente obcecada por Miranda, uma das desaparecidas, sofre com a ausência de sua amiga, mas também tem que lidar com a constante ameaça de ser mandada de volta ao orfanato, caso seu tutor não pague as mensalidades para o colégio – Green sugere, com muita preguiça, que diversas alunas vão abandonar a escola depois do caso dos desaparecimentos.

Já o garoto Michael, que observava as meninas desaparecidas enquanto elas subiam a montanha, fica totalmente obcecado, sem nenhuma razão aparente além de um suposto heroísmo, em encontrar Miranda e as outras desaparecidas. Novamente, nada é desenvolvido além disso. Posteriormente, há uma reviravolta inútil conectando Sara com seu núcleo.

As coisas somente ficam mais interessantes exatamente quinze minutos antes do filme acabar, quando Green decide que a matrona diretora e dona do colégio, sra. Appleyard, merece um tratamento mais robusto para se firmar como a antagonista da história. Através de uma pressão bizarra sobre finanças – algo surreal para uma madame tão rica, Appleyard desiste jogar todas as suas frustrações sobre a pobre órfã Sara.

Em um intenso conflito de palavras não ditas, sentimos o ódio crescente entre essas duas personagens que é sim resolvido de modo bastante inteligente gerando diversas dúvidas no espectador sobre as ações de Appleyard para se livrar de Sara. Em pequeno jantar e tenebroso jantar, escutamos algumas breves confidencias dessa odiosa dama de ferro para uma das professoras. Logo, em um montante absurdo de personagens superficiais ou muito mal estabelecidos, temos um resquício de interesse tardio com essa senhora muito desperdiçada nas mãos do roteirista.

Flerte Onírico

É impressionante o domínio que Peter Weir já apresenta com Picnic na Montanha Misteriosa. Mesmo que o longa seja uma bela chatice pedante com um roteiro que nem se atreve a tentar contar uma história, Weir assume o desafio de colocar ordem na casa imbuindo esse filme cheio de interessantes simbologias abstratas com um pé no surrealismo.

Já a sequência de créditos iniciais é bastante inteligente com Weir aproveitando a magia da fusão para oferecer diversas paisagens para Hanging Rock sempre no mesmo ponto de vista, já inferindo uma enorme força sobrenatural que paira naquela formação rochosa particularmente nada bela ou inspiradora.

No primeiro ato, entre diversos diálogos jogados ao léu tentando aspirar alguma significância maior, Weir se concentra na imagem para dar uma tonalidade fabulosamente onírica para os arredores da montanha, nos quais o piquenique acontece. Esse pequeno refúgio representa um leve sabor de liberdade para as garotas tão aprisionadas na atmosfera opressiva da formalidade do colégio, um ambiente totalmente desprovido de cores, luz ou felicidade.

Porém, a beleza idílica da mata, logo se transforma em um cenário duro e abstrato de Hanging Rock. Através de uma nada sutil trilha musical, abordagem com câmera na mão, enquadramentos mais corajosos e outros que acompanham a visão subjetiva de um ser enfiado entre as diversas cavernas da montanha, Weir dá todo o ar sobrenatural necessário para tornar aquele lugar um completo ser vivo e malicioso que encanta jovens ingênuas com uma força absoluta.

Todavia, nem mesmo Weir consegue salvar a colcha de retalhos desconexos que o longa se torna após o desaparecimento das garotas e da professora (estranhamente, ele opta em não mostrar a professora sumindo). Apesar de sempre trazer uma boa abordagem para as sequências que envolvem a montanha, o ritmo contemplativo com imagens vazias torna a experiência de ver Picnic na Montanha Misteriosa uma verdadeira penúria.

Isso muito tem a ver, obviamente, por não acompanharmos personagens interessantes, além da constante falta de quaisquer surpresas ou desenvolvimento ao longo do segundo ato. As descobertas não levam a lugar nenhum e o suspense acaba totalmente falho por causa das intromissões absurdas da trilha musical. Weir somente consegue trazer elementos novos já quase na proximidade da conclusão da história.

Ao menos, enquanto isso, o diretor sempre dá o ar da graça com enquadramentos espertos refletindo muito bem o espírito opressivo do colégio ou do escritório de Appleyard. Aliás, o design de produção em conjunto com a direção de arte são dignos de aplausos pelo cuidado absoluto com mobília, figurinos e veículos para condizer totalmente com o início do século XX. É realmente um trabalho excelente para uma produção tão pequena.

Talvez melhor nos sonhos

Picnic na Montanha Misteriosa é mais um clássico exemplo de um diretor ávido em querer se afirmar na indústria ao encarar um projeto tão complicado como esse. Os problemas com narrativa, personagens e ritmo são abundantes conseguindo remover qualquer prazer em ver ao filme. Como entretenimento, mesmo que muito pedante, simplesmente não há muito o que explorar aqui. Caso seja fã de Peter Weir e queira explorar toda sua filmografia como ando fazendo, é bastante interessante notar a germinação de algumas características autorais do diretor.

Nesse chato passeio onírico com flerte no surrealismo, talvez o Picnic fique mais agradável nos nossos sonhos.

Picnic na Montanha Misteriosa (Picnic at Hanging Rock, Austrália – 1975)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Joan Lindsay, Cliff Green

Elenco: Rachel Roberts, Vivean Gray, Helen Morse, Jacki Weaver, Anne Lambert, Karen Robson

Gênero: Drama, Suspense

Duração: 107 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=UWqCHKtKPKI

Crítica | A Testemunha - Os Perigos do Olhar

Quando Peter Weir se aventura em gêneros já muito bem estabelecidos, geralmente existem certas peculiaridades que tornam a experiência dos seus filmes realmente única e de difícil replicação.

Mesmo tão enraizado na indústria, Weir se mostrava um cineasta que pensa fora dos padrões procurando histórias que trouxessem retratos profundamente humanos, além de aliar a algum exotismo para capturar o interesse do espectador imediatamente.

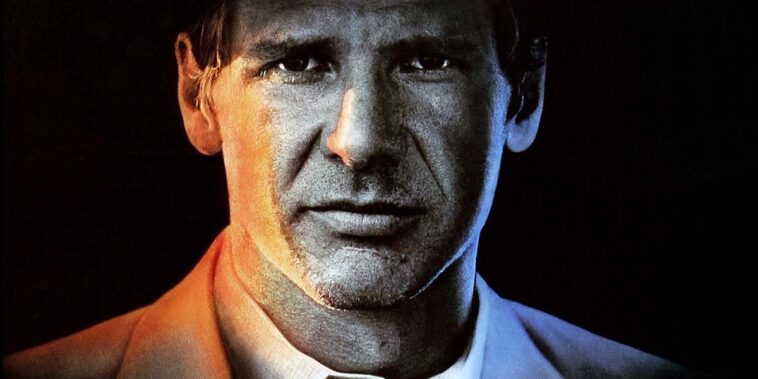

A Testemunha se trata de mais uma obra sobre crime urbano, mas que consegue se livrar de quase todas as amarras do gênero. Trazendo a primeira ótima colaboração com Harrison Ford, Weir finalizou um clássico que tirou um pouco do marasmo dos filmes de estúdio dos anos 1980.

Olhar Indiscreto

É sempre muito curioso como nos seus filmes, Weir opta por uma abordagem inicial um tanto misteriosamente para seus roteiros. O começo de A Testemunha é falado em alemão, com diversas pessoas esquisitas vestindo vestes antiquadas, reunidas para um velório em uma casa antiga. Basicamente, é fácil e errôneo deduzir que Weir pretende trazer uma história de época. Logo, uma mãe e um pequeno filho viajam de carroça para logo adentrarem na contemporaneidade com todo o ruído, sujeira, tecnologia e poluição.

Em uma breve pausa em uma estação de trem, o garoto Samuel vai ao banheiro. O que era para ser uma atividade banal acaba transformando a vida do garoto quando ele testemunha o assassinato de um policial a paisana. Conseguindo fugir dos assassinos, Samuel se torna uma peça chave para a investigação de John Book, um obstinado detetive que fará de tudo para resolver o caso. O único problema é que suas descobertas revelarão um esquema endêmico de corrupção no departamento que trabalha, o forçando a buscar retiro com os Amish em seu pequeno paraíso escondido.

Apesar dessa aura de mistério, há uma magia nas interpretações dos personagens principais que fisgam nosso interesse logo de cara. Mesmo funcionando como um clássico arquétipo de detetive durão, vemos Book como um personagem muito carismático e inteligente, apesar de cometer erros que jogam sua segurança e a das testemunhas em completo risco.

Esse amadorismo consegue destruir bastante a pose de macho alfa tão bem construída por Ford. Logo temos uma ótima desconstrução da figura do herói. Tudo cresce ainda mais quando a jornada finalmente retorna para a comunidade Amish revelando mais detalhes sobre Rachel, uma personagem surpreendentemente bem construída que se revela muito mais do que um objeto de funções predeterminadas em uma comunidade claramente patriarcal e cruel contra quem foge das regras dogmáticas.

Apesar de não se tratar de uma jornada sobre autodescobrimento para Book, o choque cultural na comunidade Amish é muito bem aproveitado, explorando o que há de bom na vida no campo quanto as mazelas escondidas de uma comunidade retrógrada no tratamento humano em diversos sentidos. Ou seja, Weir é bastante esperto em não pender para lado nenhum, evitando romantizar a sociedade, mas também trazendo um nível de corrupção intolerável para os ambientes urbanos que exploram a excentricidade dos Amish, além da impregnação da violência que destrói diversas vidas.

Obviamente que em pouco tempo, muito através do não dito, mas o sugerido, temos a aproximação romântica entre Rachel e Book. Um clássico caso de amor proibido, mas poderoso que nunca poderá ser consumador diante das consequências opressivas dos Amish.

Porém, ainda que traga uma história tão cativante e divertida, os roteiristas falham em momentos muito notórios. Samuel, o garoto testemunha, é basicamente esquecido depois de exibir claro potencial sobre seu modo ver a violência urbana tentando provar a seu avô que o pacifismo sempre estará rendido a maldade de outros homens.

O comparsa de Book também sofre uma morte fora da tela, além dos vilões, depois de explicado o motivo da motivação, sofrerem desfechos decepcionantes. A decepção claramente se refere na reviravolta final, na qual o mandante do crime simplesmente desiste de tudo, sendo que estava claramente com a vantagem sobre Book. Já os duelos de Book contra os outros dois assassinos são bastante criativos em oferecer soluções centradas na realidade rural e na situação despreparada de Book.

Mesmo com esses tropeços, é muito interessante essa abordagem que subverte as estruturas convencionais de filmes policiais, rendendo um drama muito interessante e de conclusão bastante corajosa.

A Vivacidade de um Olhar

Assistindo a tantos filmes de Peter Weir, é bastante nítida sua íntima relação com a importância do olhar. Não digo sobre a questão banal que tantos filmes apresentam para dar continuidade à qualquer história, mas sim o impacto que os acontecimentos observados trazem aos personagens. Não à toa que esse fascínio de Weir pela relação do observador com o observado renderia uma de suas obras-primas: O Show de Truman.

A Testemunha é o maior exercício autoral sobre essa relação tão especial do olhar, tanto que só temos uma história por conta de Samuel ter observado o assassinato do policial no começo do filme. É algo bastante explícito até pela altura da câmera que Weir utiliza em quase todo o primeiro ato, a mantendo no nível dos olhos do pequeno personagem, apresentando um ponto de vista pouco convencional para narrativas adultas.

Momentos-chave da obra são resolvidos apenas no silêncio, apostando ferrenhamente na força do olhar dos personagens. Toda a tensão sexual que floresce entre Rachel e Book é baseada através do magnetismo da dança de olhares tímidos ou de outros vorazes repletos de paixão e felicidade. Em uma das cenas mais belas da obra, Book espia Rachel enquanto ela se banha. Notando que é observada, Rachel se revela inteiramente para o protagonista, esperando que essa ardente paixão finalmente seja consumada. Porém, sabendo das consequências para a bela mulher, Book abandona o olhar mesmerizado para dar origem ao um covarde, se afastando na escuridão.

Também é bastante interessante que a jornada seja iniciada pela morte e depois motivada por outra morte. Desse modo, Rachel é afetada por uma morte que tira – no caso, o marido, mas que também traz a chegada de um amor possivelmente muito mais forte e verdadeiro.

Weir consegue criar boas atmosferas sem forçar demais a encenação, apostando sempre em uma abordagem realista e íntima para o pseudo casal em cenas românticas. Weir confere boa dose visual para as os campos verdes e tranquilos do território Amish, em contraste completo aos tons mortos, escuros e acinzentados da cidade. Há muita paixão nessa concepção visual poderosa e bastante marcante, também trazida com mais uma colaboração com o mestre fotógrafo John Seale.

Mesmo já com bastante idade, A Testemunha carrega uma boa dose de ritmo e de visual elegante, sem apostar nas firulas da época. Talvez, o único elemento que realmente mostre a idade, seja a trilha musical original. Mesmo que funcione em diversas cenas, a abordagem com sintetizadores para as mais agitadas é um tanto exagerada, tirando um pouco o brilho da experiência de assistir ao filme.

O Segredo dos seus Olhos

Trazendo uma das performances mais interessantes de Harrison Ford, além de uma história divertida que apresenta o básico de uma cultura tão peculiar quanto a dos Amish, Peter Weir realiza mais uma obra memorável em seu vasto currículo de filmes interessantes. A Testemunha é um belíssimo pacote completo esperando para ser devorado com os olhos aguardando para surpreender a cada boa oportunidade de trair os piores vícios de gênero.

Com essa abordagem original se valendo de um conflito clichê, o filme ganhou uma identidade tão preciosa que certamente já o lança como um dos melhores thrillers policiais dos anos 1980. Com tantos atrativos, é uma obrigação testemunhar esse pequeno clássico.

A Testemunha (Witness, EUA – 1985)

Direção: Peter Weir

Roteiro: William Kelley, Pamela Wallace, Earl W. Wallace

Elenco: Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef Sommer, Lukas Haas, Jan Rubes, Danny Glover, Brent Jennings

Gênero: Crime, Drama, Romance, Policial

Duração: 112 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=DY3XnCyKAEU

Crítica | Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo - Uma estranha aventura

No meio de tantas obras sobre retratos humanos, Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo talvez seja o trabalha mais complicado que Peter Weir assumiu em toda sua carreira como diretor. Buscando adaptar uma série com vinte livres finalizados escritos por Patrick O’Brian totalmente fora do gosto popular literário brasileiro, não é de ficar surpreso que o filme não foi lá muito memorável durante seu período de estreia em 2003.

Com outros blockbusters de aventura dominando o ano, como O Retorno do Rei e a estreia da franquia Piratas do Caribe, O Mestre dos Mares rapidamente se tornou o “Mestre do Ostracismo” apesar de ter sido indicado a dez Oscar em 2004. Tendo passado praticamente quinze anos desde seu lançamento, finalmente tomei vergonha na cara e assisti ao primeiro e único blockbusters da carreira de um dos meus diretores favoritos. E o resultado disso tudo foi bastante misto.

As Aventuras de Jack Aubrey

É necessária boa vontade do espectador para conseguir embarcar no estilo narrativo que Peter Weir empregou no roteiro de Mestre dos Mares. Ao mesmo tempo que não se trata de um filme episódico, reunindo diversas pequenas aventuras tiradas do livro, também não é uma clássica narrativa convencional com uma distinta e categórica definição de atos e uma evolução bem delineada de seus personagens. Weir simplesmente decide trazer uma história que observa os personagens em meio a uma estranha perseguição.

Sem muito classicismo como geralmente gosta de trabalhar visto os inícios enigmáticos de seus filmes como Sem Medo de Viver, Sociedade dos Poetas Mortos ou A Testemunha, Weir não busca estabelecer nada seus personagens para então jogá-los na ação. O filme já começa definindo o conflito majoritário dentro do cenário proposto: as guerras náuticas entre Inglaterra e França em 1805 no Oceano Atlântico, mais especificamente na costa nordeste do Brasil. Nesse cenário histórico do século XIX, vemos um enorme navio de guerra francês, o Acheron, perseguindo incessantemente a ligeira fragata do sortudo capitão inglês Jack Aubrey (Russell Crowe em uma de suas melhores performances) e sua fiel tripulação.

Apesar do começo ligeiro, é bastante nítido que o estúdio depositava uma grande fé que Mestre dos Mares seria um grande sucesso que renderia uma franquia, afinal temos o arquétipo bastante simples de um herói destemido e superficial, assim como o glorificado Indiana Jones ou o atrapalhado Jack Sparrow.

Aubrey é um personagem de pouquíssimas camadas, mas traz as características certas de um herói: é destemido, carismático, tem forte senso de liderança e autoridade, companheiro e bastante esperto, além de ter um fiel escudeiro e melhor amigo. No caso, o papel é do médico da embarcação, Stephen Maturin (trazido por Paul Bettany e toda sua simpatia). Apesar de compartilhar da coragem e sangue-frio que o protagonista carrega, o bom doutor Maturin, como todo bom “escudeiro”, é um contrapeso e conselheiro do herói principal o auxiliando e criticando em momentos delicados.

Momentos esses que Weir simplesmente adora encaixar enquanto as múltiplas sequências de perseguição e batalha naval dão uma sucinta pausa. Nisso, Weir além de respeitar a obra original mantendo uma série de situações bem fidelizadas e lotadas de referências, gosta de ater sua obra no maior antro realista possível. Esqueça o glamour aventureiro de Piratas do Caribe, pois Mestre dos Mares é uma obra centrada em trazer um valioso retrato sobre a vida em um navio de guerra navegando meses a fio. Logo, em uma decisão acertada, não temos um único núcleo de romance - algo raríssimo para produções hollywoodianas.

Problemáticas sobre clima, a total imprevisibilidade da natureza, desafios éticos e morais com a tripulação, crescente paranoia com alguns indivíduos desequilibrados, entre outros temas surgem e somem com pouca sutileza. Como as situações são tão diversas e pouco conectadas, é um tanto difícil sentir algum apego pelos personagens, principalmente pelo protagonista moderadamente inconsistente.

Algumas ações que Aubrey toma não tem um resquício de consequência com a tripulação, sua obsessão com o Acheron é some tão subitamente como uma monomania e seu contato com outros integrantes do alto comando da embarcação soa bastante superficial, afinal não vemos essa amizade ser construída. Felizmente, também por um surgimento súbito, descobrimos que Maturin aspira ser um naturalista, biólogo, e quer aproveitar a passagem nas ilhas de Galápagos para poder descobrir novas espécies.

Isso suscita em um conflito bastante genuíno para Aubrey que se vê em um dilema delicado: manter uma promessa a seu melhor amigo ou continuar sua perseguição insana para destruir a nau francesa? Mesmo muito concentrado no alto-mar e no navio, Weir se preocupa em manter uma cadência saudável de reviravoltas para nos manter interessados – o problema reside mesmo na enorme confusão entre trocentos personagens coadjuvantes que você não dá a menor importância.

Apenas o pequeno Blakeney, um aspirante a marinheiro, desperta nosso interesse pela peculiaridade de sua situação física debilitada logo no início do longa e da crescente amizade que surge entre ele e Maturin, compartilhando o mesmo interesse pela descoberta de novas espécies no Novo Mundo. A dupla confere mais leveza ao filme e, admito, seu núcleo da busca por fauna e flora em Galápagos renderia um filme mais interessante do que a narrativa da perseguição proposta.

É notável, porém, os esforços que Weir se dedica em tornar todo esse ambiente do navio como uma própria cidadela com sua respectiva sociedade. São diversas vidas e histórias que temos alguns vislumbres. Talvez, em sua tentativa de abraçar o mundo dos livros de O’Brian construiu ao longo de vinte romances, Weir tenha tropeçado na própria ambição.

Mas é inegável que o tratamento com diálogos localizados ao inglês levemente arcaico, as múltiplas estratégias fenomenais que Aubrey adota para superar um inimigo mais poderoso, além de uma reviravolta final que propõe o tom sempre aventureiro da história, sejam características que ajudam a tornar Mestre dos Mares em uma experiência verdadeiramente única.

Mestre da Técnica

Acredito que Mestre dos Mares tenha marcado a primeira vez que Peter Weir tenha se aventurado a filmar em cinemascope, um formato que permite maior abrangência horizontal dos enquadramentos. Logo, em seu primeiro blockbuster, Weir finalmente explora o poderio visual de seus planos em uma parceria tão valiosa com o diretor de fotografia Russell Boyd que acabou rendendo o Oscar de Melhor Fotografia naquele ano.

De fato, o filme é um deleite visual e muito bem adequado ao espaço diegético de 1805. Boyd aproveita ao máximo a abordagem naturalista nas externas diurnas enquanto traz o mais belo barroco da iluminação que simula a luz de velas, criando uma atmosfera misteriosa e claustrofóbica para as entranhas do H.M.S. Surprise, navio de Aubrey.

Como de costume, Weir se dá ao luxo de fazer algumas sequências em montagem para mostrar a dinâmica do navio, dos afazeres da tripulação, além de valorizar o incrível design de produção que simplesmente fizeram uma réplica de uma nau inglesa do século XIX. É um resultado espetacular conseguindo se livrar daquela distrativa impressão das cenas noturnas geralmente realizadas em estúdio.

Weir foi decidido em trazer o maior grau de realismo para um filme de aventura marítima até então. Testando o limite de sua competência, o diretor realmente traz um trabalho técnico excepcional a fim de injetar a maior quantidade de vida em sua encenação limitada pelo espaço físico da embarcação.

Mas o que mais surpreende no trabalho de Weir é o domínio apresentado nas complexas sequências de ação. Apesar de termos apenas três, sendo que uma envolve apenas manobras em uma tempestade, a realização é espetacular. Weir confere identidades únicas e apresenta novos elementos para conferir diferentes dinâmicas em cada cena de ação, nunca repetindo situações ou enquadramentos.

Para um diretor que raramente se arriscava com cenas frenéticas, é bastante inspirador o jeito que Weir encarou um desafio que daria medo em qualquer um. O único porém dessas sequências talvez seja o ritmo exagerado da montagem. Apesar de Weir dar respiros mais que suficientes para acompanharmos as coreografias, existem momentos que tudo desanda com picotadas ligeiras quase incompreensíveis.

Aliás, ritmo problemático é uma constante em Mestre dos Mares. Algumas das histórias que Weir traz rendem cenas bastante tediosas que prejudicam ativamente a progressão do filme que logo se torna arrastado, cansando o espectador. Mesmo em seu penúltimo filme, Weir ainda não consegue usar a montagem de modo menos quadrado para injetar vitalidade no filme.

Por outro lado, há tanto cuidado com o visual, os figurinos e até mesmo com a trilha musical que transformam completamente a imersão de assistir a esse filme.

A Aventura Esquecida

Apesar de o fracasso de Mestre dos Mares ter sido expressivo enterrando de vez qualquer chance de termos uma franquia de aventuras marítimas fidedignas ao cenário histórico, o filme ainda é simplesmente único. Com certeza se trata de uma obra bastante esquisita, com pouca preocupação sobre o formalismo narrativo que estamos tão acostumados em filmes de aventura.

Se o espectador tiver apenas um pouco de paciência e aceitar o convite de Peter Weir em embarcar nessa enorme aventura desconexa, mas bastante atraente, com certeza encontrará diversos tesouros que compensarão os trechos mais monótonos da jornada.

Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo (Master and Commander: The Far Side of the World, EUA – 2003)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Peter Weir, John Collee, Patrick O’Brian

Elenco: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Chris Larkin, Max Pirkis, Billy Boyd

Gênero: Aventura

Duração: 138 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=6oyQGHHz8U8

Crítica | Sociedade dos Poetas Mortos - A Liberdade das Paixões

Um dos maiores clássicos da adolescência, é também uma das maiores realizações da vida de Peter Weir. Campeão de citações entre os tantos “Carpe diem! Aproveitem o dia, garotos!” ou “Ó, capitão, meu capitão!”, Sociedade dos Poetas Mortos é basicamente um filme obrigatório na vida de qualquer um. Não somente pela poderosíssima mensagem, mas pela performance inesquecível de Robin Williams oferecendo o melhor de si para dar vida ao professor de inglês John Keating.

Saindo do enorme fracasso que foi o ótimo A Costa do Mosquito, Peter Weir se reafirmou como artista em um filme simplesmente apaixonado pelas artes e, principalmente, a expressividade humana diante de formas moderadas de opressões conservadoras.

Os Poetas Vivos

O roteiro de Tom Schulman é um dos mais belos e trágicos já feitos. A história que acompanha um grupo de adolescentes na Academia Welton, um colégio interno extremamente rígido, é bem capaz de transformar a vida de qualquer espectador. Schulman, como todo bom roteirista clássico, estabelece o grupo com apenas um enorme conflito: a castração das paixões do período mais inquieto e incerto da vida de qualquer um: a adolescência.

Como praticamente todos os personagens já estão acostumados com o clima que coloca a tradição acima de tudo na Academia, somos apresentados a essa atmosfera das aulas silenciosas, como se a própria morte pairasse no ar. Tudo é frio, calado e ordeiro, como se fosse uma verdadeira distopia clássica como 1984 ou Metrópolis.

Entretanto, toda a monotonia depressiva é quebrada com o calor humano do novo professor de inglês, John Keating, que apresenta aos alunos uma nova forma de ver o mundo, de aprender sobre a vida e permitir que suas paixões floresçam para que tenham uma identidade. Sua didática é completamente oposta à convencional da Academia – sua contratação é um dos maiores mistérios do filme, mas não te remove da experiência de nenhuma forma.

O que Schulmer consegue captar com perfeição é o espírito desses garotos, conferindo algumas características únicas a eles, mas focando a maior parte do drama em Neil (em uma interpretação cheia de conflitos de Robert Sean Leonard) e Todd Anderson (Ethan Hawke). É bastante curioso e cruel o uso desses dois personagens, já que o destino final de ambos consegue trair as expectativas de quem assiste, tornando a maior reviravolta do filme bastante imprevisível.

Apesar de uma confusão inicial sobre quem é o protagonista, Neil acaba sendo consolidado o personagem principal. Em uma notável demora para engrenar o filme, Schulmer confere naturalidade em um jogo maniqueísta do cerceamento dos desejos de Neil diante da opressão paterna que o obriga a seguir um futuro já predestinado. Porém, com Neil descobrindo sua real vocação, esse relacionamento se complica e se torna cruel.

Crueldade que a Academia Welton também compartilha conforme a narrativa progride. Temos uma história verdadeiramente simples, centrada na realidade em um problema muito pertinente que insiste repetir em diversas gerações. Schulmer é bastante inteligente em conseguir fazer uma metáfora nada forçada sobre a “Sociedade dos Poetas Mortos”, o clube que os garotos formam para ser um pouco mais livres diante da prisão que o colégio interno representa. Usar a poesia e a crescente paixão pela arte como uma nova forma pura de expressão abraça as didáticas do Carpe Diem e de adotar diferentes pontos de vista para enxergar os problemas e desafios impostos pela vida, nunca adotando a covardia.

Schulmer também possui uma forma belíssima de trazer naturalidade para os adolescentes. Sociedade dos Poetas Mortos é sim um coming of age, mas um daqueles que consegue trazer clichês de modo diferenciado e ainda trazer uma boa dose de humor e sinergia para os personagens com diálogos fluídos. Talvez o maior pecado que Schulmer cometa seja a enorme demora para conseguir fazer a narrativa engrenar, já ultrapassando a marca de uma hora de duração, por mais que os garotos e Keating sejam interessantes.

A Pureza da Felicidade

A magia de Peter Weir com sua câmera é simples. Existe um forte magnetismo na relação do olhar que ele estabelece tão bem e das emoções que eles suscitam, desse modo, conduzindo também a emoção do espectador sem forçar a barra. Através de uma sucessão de montagens leves, usando a relação simples de plano/contraplano, vemos um personagem olhando para determinado objeto, expressando a emoção que o diretor deseja.

Em dois dos exemplos mais poderosos, vemos os garotos olhando os rostos do passado da Academia Welton, com faces sóbrias de vidas aprisionadas, com Keating murmurando logo atrás para aproveitarem o presente, aproveitando o dia ao máximo, afinal nunca sabemos a hora da nossa morte. Depois, quando finalmente se sente completo, olha com ternura para seus amigos e depois com profundo terror para o pai que o aguarda repleto de ira na saída do teatro.

Essa leveza de emoções e transições simples com imagens de liberdade através da riqueza da encenação em contraste profundo com os enquadramentos fixos e imobilidade da câmera quando prepara as cenas na Academia, torna a direção de Weir bastante interessante, apesar de passar longe do seu trabalho mais inspirado.

Apenas no ápice climático da obra que temos uma profunda sucessão de imagens inteligentes que expressam uma tristeza melancólica já prenunciando o pior que está por vir. Temos projeções com sombras, enquadramentos que superdimensionam partes do corpo – como a mão enorme que fecha uma porta, além de um delicado trabalho da fantástico iluminação de John Seale. Através do poder febril da montagem e da trilha, Weir consegue criar uma cena memorável.

Mas nenhuma supera a conclusão da obra que, apesar de agridoce, mostra como Keating conseguiu transformar a vida de alguns alunos que não resignam mais diante de uma opressão ordeira completamente boboca, acreditando que a fabricação de gênios se dá através do castigo, da padronização e da preservação de tradições ultrapassadas.

Carpe Diem

A Sociedade dos Poetas Mortos é um filme simplesmente transformador. Apesar de lento e aparentemente desinteressante no início, a experiência evolui completamente conforme os personagens ganham mais relevância, além da presença pontual, mas fascinante de Robin Williams que transforma todas as cenas com sua completa energia usando ao máximo o poder de sua expressão corporal e sorrisos delicados para os meninos.

Como todo bom clássico, se torna bastante íntimo por tratar de um conflito que parece tão bobo aos olhos de hoje, mas tão pertinente ao exibir todas as consequências da coerção psicológica ferrenha em cima dos sonhos dos jovens. A expiação da culpa nunca tirará a responsabilidade daqueles que somente oprimem e nunca escutam. Basicamente, um resumo das truculentas relações humanas no decorrer dos séculos.

Afinal, a morte das paixões também é a morte da liberdade.

Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA – 1989)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Tom Schulman

Elenco: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Han, George Martin

Gênero: Drama

Duração: 128 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o

Crítica | Sem Medo de Viver - A Abstração do Luto

É raro um cineasta se aventurar no abstrato. Apesar do cinema poder comportar essa forma de arte, como visto em ápice na obra-prima de Alain Resnais, O Ano Passado em Marienbad, não é nada comum nos depararmos com obas deste tipo. Muito alinhada ao cinema arthouse, o abstrato praticamente nunca é abordado em Hollywood, tirando raras exceções de sequências surreais nos filmes de David Lynch.

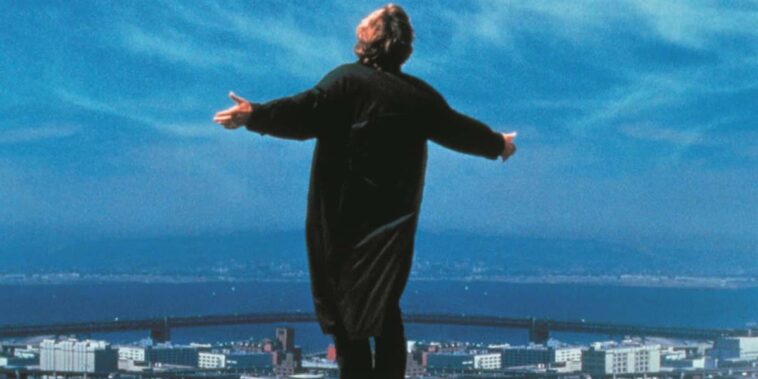

De certa forma, Sem Medo de Viver é um belo “bug no sistema” ao fazer uma miscigenação estranha aproveitando conceitos abstratos enquanto trabalha em uma narrativa clássica como qualquer outra. Peter Weir deve ter feito seu filme mais autoral com esse experimento curioso que desafia o espectador a todo momento.

Sem Medo de Morrer

Saído da mente de Rafael Yglesias, um roteirista sem muitas habilidades excepcionais, é surpreendente o grau de humanidade e mistério que Sem Medo de Viver carrega consigo. A narrativa acompanha Max Klein (interpretado maravilhosamente por Jeff Bridges) e seu futuro cheio de consequências surreais e imprevisíveis. Por uma boa parte do longa, praticamente não sabemos nada sobre Klein, apenas que ele sobreviveu a um recente desastre aéreo conseguindo salvar um punhado significativo de pessoas.

Ao contrário de obras que envolvem jornadas de vida após enormes tragédias, Yglesias aposta em um conflito genial sobre o impacto psicológico que um evento desses traz em suas vítimas. Por conta disso, vemos o protagonista não acreditar de fato que está vivo, mas sim vagando como um morto na Terra, apesar de conseguir interagir com todas as pessoas ao seu redor, além de manipular objetos.

Nesse “renascimento” que dura até o último minuto de exibição, temos um protagonista muito complexo, de poucas palavras e bastante desagradável. Esse é o segundo filme de Peter Weir que acompanhamos a jornada de um personagem que não faz a menor questão em nos gerar empatia como visto em A Costa do Mosquito. Portanto, o desafio para conseguir transmitir a mensagem da obra é bastante elevado.

O interessante é a adição de alguns fatores sobrenaturais no meio disso tudo, sobre uma força invisível, mas presente ao longo do filme inteiro. Basicamente, através de situações narrativas inteligentes, vemos Max acreditar que é invulnerável a certos perigos que antes com certeza o teriam matado. Sem o menor apego a tudo e aos outros, se comportando como um zumbi abençoado, Max não consegue se conectar novamente a sua família e se torna um estranho em sua própria casa.

Outras problemáticas surgem quando ele não consegue sentir empatia por outros, o tornando um homem cruel. Isso é ordenado com o núcleo da burocracia envolvendo um processo de indenização contra a companhia aérea. Apesar de ser a parte menos interessante da obra, ela contribui para modelar o excêntrico personagem, além de mostrar a complexidade moral de um processo de compensação monetária através de uma tragédia. Funciona bem como uma comparação entre a frieza do protagonista com a crueldade ética do processo.

Para balancear isso, vemos que Max é chamado de O Bom Samaritano por ter conseguido salvar tantas pessoas depois do acidente, visto como heróis. Os sobreviventes nutrem uma enorme admiração pelo homem e se sentem seguros próximos dele, como se Max fosse o Messias em pessoa. E aí que entra um jogo de opostos fascinante, pois, com essas pessoas, Max consegue se conectar e sentir prazer em estar vivo.

O filme se transforma com a inserção do núcleo do psicólogo Bill Perlman contratado pela companhia para conseguir tratar das vítimas. Apesar de funcionar como um instrumento narrativo, Bill permite a junção dos opostos perfeitos para florescer uma relação que se transforma na alma do filme. Desse modo, Max conhece Carla Rodrigo, uma das sobreviventes mais impactadas pelo acidente já que acabou perdendo o filho de dois anos no desastre.

Ele, o destemido desconectado da realidade, passa a tirar Carla da enorme depressão que se afundou, temendo todos os prazeres da vida por conta da síndrome de pânico que desenvolveu. Com diálogos fascinantes, há ótimas ponderações sobre o viver e o contato íntimo com a religião, sobre o papel do divino e também pela razão dos dois estarem vivos enquanto tantos outros morreram.

Inevitavelmente, nessa troca voluntária de carinho que devolve, gradativamente, as deficiências que os dois adquiriram, ambos se apaixonam conseguindo trazer mais conflitos para o roteiro trabalhar durante o resto do filme. O que torna a escrita de Yglesias tão real são os constantes esforços em dar consequências para os atos de Max, criando cenas muitíssimo poderosas como uma envolvendo uma batida de carro para provar um ponto gerando uma espetacular catarse nos personagens.

É um trabalho belo que vai a fundo em questões existencialistas, sobre o luto e a morte. Portanto, é sim uma obra de conteúdo bastante abstrato, afinal esses conceitos são interpretados de modos distintos por uma vasta gama de espectadores. Simplesmente uma das histórias de superação mais complexas que já tenha visto.

Aurora

Afirmo categoricamente que Peter Weir é um mestre subestimado e desconhecido da Sétima Arte. Não consigo compreender que alguns de seus filmes sejam tão adorados por cinéfilos como O Show de Truman e A Sociedade dos Poetas Mortos, enquanto A Testemunha, A Costa do Mosquito e Sem Medo de Viver sejam gemas preciosas totalmente jogadas ao léu, como se fossem obras secundárias de um diretor importantíssimo para a indústria.

Nessa minha atual jornada para compreender o cinema de Peter Weir como um todo, a cada filme que assisto, mais fico convencido sobre seu talento expressivo em ser um autor cinematográfico silencioso. Existem diretores que preferem outra abordagem para mostrar o diferencial do seu serviço. Obviamente, não há o menor problema nisso, mas Weir simplesmente foge disso, adotando um estilo bastante clássico de direção da técnica invisível.

Mesmo assim, é bastante evidente que Sem Medo de Viver seja seu filme mais autoral. Os primeiros minutos simplesmente são arrebatadores em exibir Max experimentando o que é estar vivo “novamente”. São várias imagens poderosas que evocam sinestesia como as lufadas de vento no rosto enquanto dirige, ou do contato com a terra alterando a areia para lama em um simples ato, do prazer de comer o “fruto proibido” já estabelecendo bem o flerte com a morte que Max carrega ou revisitando um amor esquecido do passado.

Tudo isso serve para comprovar que o personagem existe fisicamente, mas simplesmente crê que seja um “fantasma”. Logo, se é um fantasma, há o sentimento de invulnerabilidade que impulsiona a única sensação que faz Max se sentir vivo: a explosão de adrenalina. Por isso, Weir consegue fazer sequências maravilhosas nas quais Max se arrisca a um enorme perigo para sentir que pertence ao mundo dos vivos.

Weir mantém essa intimidade na direção, definindo cenas leves entre Max e Carla e as contrastantes de Max com o resto das pessoas. Weir, como costuma fazer em todos seus filmes até aquele ano, não se preocupa com a opulência visual do filme, mas cria imagens inteligentes e um modo peculiar para enquadrar os personagens durante os diálogos sempre cheios de energia. Isso se sobressai na cena destinada a uma reunião dos sobreviventes, na qual Weir captura diversas reações sobre o debate rendendo um dos momentos mais poderosos da atriz Rosie Perez que até chegou a ser indicada ao Oscar pelo papel.

Há momentos de conquista completa de encenação, como quando Carla finalmente acredita ser um “fantasma” também. Nesse trecho belíssimo, a personagem se aproxima de uma mãe com um bebê no colo. Ela respira o cheirinho da criança e a acaricia levemente, sem ser percebida nem por ele, nem pela mãe do garoto. É simplesmente arrebatador, pois Weir cria uma atmosfera sagrada e depressiva simplesmente única tornando o luto da mulher em algo físico que todos podemos sentir.

Outra escolha acertada é sobre a montagem do acontecimento da tragédia. Weir apresenta somente o pós-desastre, mostrando o efeito disso na vida das vítimas. Mas, vez ou outra, através de elaboradas sequências de sonho, Weir exibe o aconteceu dentro do avião durante a queda. São cenas frenéticas apresentando lados pouco explorados em filmes sobre o assunto. É através dela que conhecemos um elemento sobrenatural simbolizado por um forte foco de luz que invade e preenche Max.

Isso acontece outras duas vezes durante a obra – todas bem justificados, nas quais Max se põe em situações perigosas para flertar com o divino. É somente aí que entendemos o conceito do toque divino e do desafio ao superior que Max sente. Tudo isso culmina para os últimos cinco minutos de projeção nos quais temos uma das mais belas catarses que eu já vi em um filme.

Weir finalmente revela os momentos finais do voo, traçando três linhas temporais em montagem paralela para potencializar a epifania do protagonista. Facilmente, essa é a melhor sequência de qualquer filme que busca representar o efeito devastador de um desastre aéreo. Momentos antes do caos, Weir mostra uma beleza encantadora de amor ao próximo e carinho demonstrados por Max, acalmando um garotinho. Nisso, o caos surge poder devastador, arrancando pedaços do avião, arrancando passageiros de suas poltronas sendo lançados violentamente ao ar, da fuselagem se retorcendo e das múltiplas explosões internas queimando as pessoas.

Weir simplesmente cria uma obra-prima poderosíssima que consegue nos impactar no final de forma avassaladora. Sublime. Possivelmente seu melhor trabalho como diretor cinematográfico.

Estar Vivo

É curioso como Sem Medo de Viver seja tão esquecido em listas sobre clássicos dos anos 1990. Apesar de ser um filme bastante denso, difícil e moderadamente lento, sua mensagem é tão poderosa e profunda, com personagens tão intrigantes e uma direção apurada de Weir, certamente seria válido de menção em algumas listas sobre os filmes dessa década. Mas isso simplesmente não ocorre.

Então, caso também nunca tenha ouvido falar de Sem Medo de Viver, apenas dê uma chance ao filme. A catarse final tem potencial de te marcar pelo resto da vida:

Sentir medo, é estar vivo.

Sem Medo de Viver (Fearless, EUA – 1993)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Rafael Yglesias

Elenco: Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez, Tom Hulce, John Turturro, Benicio Del Toro

Gênero: Drama

Duração: 122 minutos

Crítica | Caminho da Liberdade - A resiliência do espírito humano

Peter Weir conta com uma filmografia vasta de grandes ótimos filmes. Na prática, é um dos poucos diretores que nunca fizeram um filme medíocre na vida. Com pausas expressivas na carreira depois de sua década mais rica: 1980, Weir fez poucos filmes. Em 2010, em um projeto quase independente e muito arriscado, sobre alguns prisioneiros que conseguiram escapar de um gulag – campos de concentração da União Soviética, viajando a pé da Sibéria até a Índia em um total de mais de sei mil quilômetros, Weir fez sua grande despedida da sétima arte.

Bom, é que parece, já que oito anos se passaram e nada do simpático diretor assumir um novo projeto. Como é muito desconsiderado pela mídia, apesar do inegável talento, um fã perguntou para Weir se ele retornaria a dirigir – isso em 2014. Simplesmente parece que Weir quer aproveitar sua aposentadoria com muita calma.

Assim como aconteceu com todos os lançamentos da carreira de Weir, Caminho da Liberdade não chamou muita atenção quando foi lançado e, infelizmente, até hoje é um filme bastante esquecido. Porém, existem certas peculiaridades que o tornam uma obra interessante.

As Belezas e Horrores da Sobrevivência

Caminho da Liberdade é um dos poucos filmes que Peter Weir decidiu escrever, tornando a obra mais aproximada de sua visão como um todo. De modo satisfatório, ele traz essa incrível história conseguindo estabelecer bem os personagens pelas suas características principais: do protagonista bondoso até o coadjuvante desenhista com problemas em lidar com os horrores do passado.

Apesar da maioria do filme ser concentrada na jornada, Weir se preocupa bastante em estabelecer elementos-chave durante o aprisionamento no gulag siberiano como o comércio de itens entre os presos, as excruciantes jornadas de trabalhos forçados, da crueldade dos soldados, entre outras características pertinentes à narrativa.

Porém, logo no começo, fica bastante evidente alguns erros pedestres que Weir comente, prejudicando a fundo sua obra. Por exemplo, em vez de criar uma boa cena para a escapada dos prisioneiros, Weir simplesmente usa uma elipse, nunca mostrando essa ação para o espectador. Isso acontece não apenas uma vez, mas nos momentos mais climáticos da obra. É simplesmente surreal eliminar os elementos mais cinematográficos do filme.

Logo, o maior foco do roteiro é mesmo na grande caminhada que os sobreviventes fizeram. E nada mais do que isso. Weir insere alguns elementos interessantes, mas obrigatórios no subgênero como fome, sede e morte, além sazonais encontros com estranhos. O mais curioso e extraordinário da escrita de Weir é como ele não se dedica em fazer o grupo conhecer a história um dos outros. São todos estranhos com funções definidas no grupo. Somente com a curiosa inserção da personagem Irena (interpretada com doçura por Saoirse Ronan) que os homens passam a se conhecer melhor, virando grandes amigos.

Desse modo, apesar de todos injustiçados e não muito complexo, os personagens ganham uma boa dimensão de humanidade que conferem grande dose de realismo. Se há muito silêncio e pouquíssimo conflito ao longo da obra, muita responsabilidade é jogada nos atores e Caminho da Liberdade pode se orgulhar bastante de contar com nomes excepcionais como Colin Farrell, Jim Sturgess, Mark Strong e Ed Harris. Até mesmo atores menos conhecidos como Dragos Bucur e Alexandru Potocean conseguem trazer uma aura resplandecente para seus personagens. Todos são muito distintos e despertam interesses diferentes no espectador. Apesar do clima muito pesado do longa, Weir consegue inserir boas doses de momentos descontraídos indicando esperança e alegria até mesmo nas situações mais desoladoras.

Uma Longa Despedida

Weir tem uma longa relação em trazer retratos muito humanos em seus filmes, focando em paixões muito específicas sem nunca repetir os elementos em outros filmes. Caminho da Liberdade foca na resiliência do espírito humano nas condições adversas e na superação da opressão. Como a força de ser livre é muito mais poderosa do que a do medo e da morte.

Essa é a grande beleza do filme que é visualmente estonteante. Weir realmente quer transparecer essa árdua jornada para o espectador. Logo, temos uma enorme variedade de terrenos, vegetações e climas, além de novos desafios para servir como arcos distintos para cada passagem, seja no deserto da Mongólia ou na densa floresta da Sibéria. Com um olhar fotográfico excepcional, o diretor finalmente consegue entregar sua obra mais bela, com enquadramentos vastos em cinemascope de vistas estonteantes.

Como tinha dito em críticas anteriores dos filmes dele, Weir nunca foi interessado em trazer esse tipo de poderio visual antes, além de O Mestre dos Mares, obviamente. Mas aqui há um grande propósito nessas vistas magníficas e implacáveis: mostrar o poder da natureza que subjuga as figuras minúsculas do homem. Eles estão totalmente nas mãos do destino em uma situação avassaladora e Weir consegue transmitir isso muito bem nessa enorme caminhada.

É realmente apenas uma enorme pena que o diretor simplesmente não tenha o menor interesse em gerar algum conflito fora os já esperados em um longa de sobrevivência. Não temos perseguições, não vemos sequências nas quais seriam totalmente pertinentes à história, além de melhorar muito o ritmo deficitário do longa. Só precisa de um pouco mais de ação e tensão para despertar o interesse do espectador após longas passagens em que simplesmente nada acontece, além da caminhada.

Se prepare, pois 80% do filme é sobre essa enorme andança. Os personagens parecem andar mais do que a Sociedade do Anel em toda a trilogia d’O Senhor dos Anéis. Obviamente, o diretor oferece boas imagens sem cair na repetição visual, além de inserir muita poesia na questão do olhar entre os personagens, seja nas conversas ou quando eles se deparam com algo único na jornada.

Aliás, é de um cuidado único para com o realismo que o diretor tanto nutre. O impacto do clima e das condições nos personagens são tremendos, fazendo valer uma minúcia com a maquiagem elaborada para nos chocar com o estado debilitado que os sobreviventes se encontram.

No final, cumprindo as palavras do protagonista, Weir insere uma fusão belíssima mostrando uma caminhada enquanto anos inteiros acontecem, contando os principais eventos da ascensão e da queda do Comunismo soviético. E assim, com um vasto poder emocional, Weir consegue encerrar sua obra de modo sublime.

O Caminho da Vida

Não há meias palavras para Peter Weir com Caminho da Liberdade. Um cineasta com um currículo tão vasto de excelentes filmes, pode se dar ao luxo de fazer o que quiser com sua última obra. Para ele, o longa pode ser incrível, mas para o espectador, é facilmente uma obra boa contando um drama de sobrevivência muito bom. Os problemas são notórios: o ritmo é terrível, além das viradas serem raras. Para uma história sobre uma escapada dificílima, não há qualquer perseguição ao longo de toda a narrativa – também não ajuda muito o fato de Weir já contar o destino final dos personagens logo no letreiro inicial.

Se você não ficar conectado com os personagens, é bem provável que o filme morra para você devido ao inerente tédio que acomete a obra. Apesar disso, é um trabalho fotográfico belíssimo de Peter Weir que conseguiu se aposentar com um filme bom, mesmo que totalmente eclipsado pela qualidade espetacular de suas obras anteriores.

Caminho da Liberdade (The Way Back, EUA, Emirados Árabes, Polônia – 2010)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Peter Weir, Keith R. Clarke, Slavomir Rawicz

Elenco: Jim Sturgess, Colin Farrell, Ed Harris, Mark Strong, Saoirse Ronan, Dragos Bucur, Alexandru Potocean, Gustaf Skarsgard

Gênero: Drama, Biografia, Sobrevivência

Duração: 133 minutos.

Crítica | A Costa do Mosquito (1986) - As Consequências do Naturalismo

Existem diretores que são substancialmente subestimados. Não há uma boa explicação para esse fato. Mesmo que consigam se manter na indústria entregando excelentes filmes, não existe um burburinho forte sobre esses caras. É fácil apontar Peter Weir como um desses nomes, apesar de alguns de seus filmes serem tão festejados como O Show de Truman e A Sociedade dos Poetas Mortos.

Em uma das jornadas mais arriscadas da carreira, Weir decidiu retomar a parceria com Harrison Ford concretizada no ótimo A Testemunha, em uma difícil adaptação do livro A Costa do Mosquito de Paul Theroux que explora a fundo temas perturbadores como a psicologia humana, egoísmo, religião, criacionismo e civilização.

Para isso, Theroux usa o microcosmo de uma pacata família americana liderada por um patriarca excêntrico: o inventor Allie Fox. Naturalmente um pessimista e ferrenho crítico do acomodado estilo de vida da sociedade americana, Fox só precisava de um pequeno empurrão para largar a “Terra das Oportunidades”. Após não receber o reconhecimento devido ao inventar uma máquina de congelamento instantâneo, decide levar toda sua família para morar em La Mosquitia na Costa do Mosquito de Honduras, na América Central.

Ao chegar lá, Fox compra uma pequena cidade que é mais um rudimentar vilarejo com poucos habitantes no meio da selva. Determinado a dar forma a sua própria visão de mundo, Fox decide trazer “civilização” para aquele lugar, mesmo que isso lhe custe a própria sanidade.

Brincando de ser Deus

Se pegar A Costa do Mosquito sem saber absolutamente nada da produção, com certeza irá se surpreender quando o nome de Paul Schrader, lendário roteirista de Taxi Driver, aparecer nos créditos iniciais. Uma das características mais interessantes de Schrader é compreender como esse material que adaptou é a frente de seu tempo.

Lançado em 1986, o público não aceitou nada bem as temáticas complicadas e abordagens filosóficas que criticavam o modo americano de viver. O resultado foi drástico e, injustamente, A Costa do Mosquito foi um enorme fracasso de crítica e bilheteria. Isso ocorre porque o cinema comercial não estava acostumado com narrativas naturalistas, a linha filosófica popularizada por Henry Thoreau, e hoje muito romantizada por filmes pró-naturalismo como Na Natureza Selvagem e Capitão Fantástico.

Entretanto, Schrader sabia bem como trabalhar a psique humana e ainda consegue modelar um ótimo protagonista que viraria modelos para os filmes naturalistas atuais já mencionados. Esse tipo de narrativa geralmente é liderada por um protagonista nada simpático, extremamente egoísta e orgulhoso demais para admitir que seu modo de ver o mundo é errado.

O que torna essa adaptação tão interessante é que, ao contrário dos filmes naturalistas atuais, Schrader mostra sob uma narrativa cínica e severa como o naturalismo pode ser problemático e finaliza condenando completamente a filosofia com bastante sutileza. Allie Fox é um personagem bastante interessante, já apresentado como um arrogante completo, mas também como um homem genial.

Seu ódio pelo modo de vida confortável propiciado pela ascensão econômica capitalista é bem balanceado em argumentos interessantes e outros totalmente estapafúrdios que já demonstram o desequilíbrio psicológico do personagem. Assim como também é comum nesse tipo de narrativa, somente o protagonista recebe muito detalhamento ao longo do filme inteiro. A família que o acompanha, a Mãe (interpretada por Helen Mirren) e seus quatro filhos. Apesar do estranhamento inicial de uma mudança tão drástica no modo de vida, imbuídos pelo sentimento de aventura, todos aceitam embarcar nessa jornada insana de Fox: levar civilização para as matas selvagens de Honduras.

Como disse, Schrader não é um roteirista incompetente e sabe segurar com muita competência a primeira metade inteira do longa, servindo para estabelecer uma ambiguidade assustadora em Fox que é um personagem cheio de boas intenções – exatamente como o Inferno. Em Jeronimo, vemos como Fox trabalha incessantemente e força os outros a trabalharem para conseguir erguer sua utopia, aliando tecnologia limpa, agricultura e um bendito esquema de refrigeração no meio da selva.

Certamente o personagem é bem-sucedido na missão e consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas que viviam ali. Sua divina missão é concretizada e o homem rapidamente não fica satisfeito com a paz que dominou o lugar. Afinal, novamente, os locais não o trataram como uma divindade por conseguir produzir gelo, por produzir a civilização. Em uma insana jornada, Fox decide carregar um imenso bloco de gelo em toda a floresta em busca de índios isolados para presentear-lhes com gelo, acreditando que irão adorá-lo como uma pedra preciosa.

Obviamente que o plano engrena um ótimo conflito para o restante do filme, além de deixar explicito como a família de Fox já não aguenta mais viver essa loucura. Ou seja, é uma clara divisão entre ascensão e declínio do paraíso privado que Fox construiu. O que antes era ambíguo, se torna explícito com a loucura completa que o personagem entra.

Há sacadas políticas e sociológicas muito interessantes, algumas são pouco desenvolvidas como o esquema rudimentar de economia que Charlie, o filho mais velho, organiza com algumas crianças em segredo. Já a mais interessante tem a ver com proteção territorial, opressão e o desarmamento ligando diretamente como consequências negativas tanto da arrogância do personagem como da sua filosofia, colocando todos da cidade em perigo extremo.

Schrader constantemente aborda essa questão do espírito humano e do caos. Fox quer ter controle de tudo e dominar a natureza, sendo que nada segue os padrões impostos pelos humanos. Esse duelo entre ele e a força da selva é muito bem estabelecido na segunda metade, acompanhando o declínio completo que ele trouxe para si mesmo, sua família e os habitantes de Jeronimo os deixando em um estado ainda mais precário do que estavam antes de sua chegada.

Nessa descida, Schrader, enquanto mostra mais fracassos do personagem e sua completa falta de noção ao ignorar os pedidos de sua família ao afirmar categoricamente que os Estados Unidos foram destruídos em uma guerra nuclear, também revela uma posição elitista e racista do personagem. Um conflito recorrente, que também é resgatado aqui, é o tremendo ranço que Fox tem com os missionários religiosos que viajam até a Costa para converter os cidadãos locais, também oferecendo avanços tecnológicos e o comodismo tão rejeitados por Fox.

Apesar de, na prática, esse choque de Fox com os religiosos ser fraco e redundante, também traz momentos que nunca abordam a questão religiosa que o protagonista sofre internamente de maneira explícita, além da sempre presente (e desnecessária) narração over. É aí que Peter Weir entra com seu tremendo talento cinematográfico.

A Tragédia Humana

Peter Weir é um prolífico diretor interessado na condição humana. Seja na depressão com A Sociedade dos Poetas Mortos, na crueldade do isolamento involuntário em O Show de Truman, da obsessão completa pela violência em O Mestre dos Mares e dos sacrifícios de uma paixão em A Testemunha. Todos os filmes dialogam nesse ponto, além de trazerem um quê de excentricidade e exotismo.

A Costa do Mosquito possui todas essas características que a tornam uma realização cinematográfica formidável. Weir é um diretor simples, mas muito eficiente. Em um drama pesado como esse, compreende bem que a decupagem não pode ser agitada, nem ficar chamando a atenção para os recursos técnicos que ele emprega na estética do filme.

Portanto, mesmo sendo um filme bastante bonito, valorizando tremendamente as imagens das locações belíssimas nos rios e das selvas, Weir opta em concentrar seus esforços enquadrando emoções. Há uma bela magia nos enquadramentos desses diálogos tensos que Schrader fornece entre Fox e todos os outros. Weir busca as reações das crianças, da Mãe e de Fox para tudo o que acontece ali, mostrando a ingenuidade das filhas mais novas, do crescente ódio dos garotos e do sofrimento que a Mãe passa, além das expressões completamente malucas e agressivas de Fox.

Aliás, tendo visto muitos filmes com Harrison Ford, já digo imediatamente que nunca tinha visto ele atuar com tanta vontade como aqui. Ford cria um personagem complexo, cheio de energia e totalmente imprevisível em suas reações: violentas ou não. O ator escolhe com cuidado como vai abordar os personagens, transparecendo uma ameaça e coerção em todo seu posicionamento, mesmo que ele seja amistoso. Não sou apenas eu que elogia essa performance de Ford, afinal ele próprio admite que esse é o filme que tem mais orgulho em ter trabalhado.

Weir também acerta muito ao mostrar em imagens claras do desenvolvimento de Jeronimo como Fox é um grande hipócrita, afinal, ele nunca tentou entender os habitantes e sua cultura. Fox apenas chega e assume que a sua vontade de progresso é a melhor possível quando na verdade outros convivem perfeitamente bem com o conforto oferecido pelos missionários e de recursos tecnológicos para entretenimento como rádios e televisores.

Outro fator interessante é como Weir estabelece a forte sensação de não pertencimento àquele lugar. Isso acontece quando Fox consegue enfim montar sua gigantesca máquina de refrigeração ao custo de uma boa quantidade de árvores desmatadas. Com um plano geral belíssimo, Weir mostra as copas das árvores e aquela geringonça faraônica montada no meio do mato, quebrando a beleza natural do lugar.

Essa máquina tem uma função vital na transformação da narrativa, pois ela simboliza o enorme ego do personagem. Quando enfim chega uma conclusão para o arco de Jeronimo, Weir simplesmente mostra o edifício como um gigante monstro cuspidor de fogo, basicamente um emissário do Inferno, demonstrando esse ódio completo que Fox tem com o cristianismo – evidenciado pela última atitude significativa que ele assume no longa.

Weir é particularmente feliz em estabelecer longas sequências para mostrar os esforços hercúleos de trazer civilização para Jeronimo, mas ao mesmo tempo, só mostra o sofrimento no sacrifício egoísta quando Fox organiza a expedição para levar gelo aos índios e ser inocente em atrair soldados de milícias locais para sua cidade – uma das duas grandes ironias que ocorrem na cena.

Nessa sequência, facilmente a mais tensa do filme, Weir cria um senso de ameaça tremendo, incluindo sugestões de violência sexual e infantil. É uma iminência de perigo gigantesca que mostra o quanto Fox é impotente em tudo: com sua família, com Jeronimo, com suas criações, com a natureza e a força divina. Graças a fotografia de John Seale que adiciona um grau de saturação adequado para emanar um calor insuportável no lugar, além das luzes refletidas pelo denso suor, temos um visual perfeito de aventura, mas de uma aventura cheia de tragédias e medo.

Utopia Fracassada

A Costa do Mosquito foi um longa visionário e rechaçado na época. Porém, me parece que ao longo dos anos, conforme é revisitado, mais pessoas compreendem sua importante mensagem cheia de pequenas complexidades. Mesmo que condene veementemente o modo de vida de ditos naturalistas dispostos a tornar a vida dos outros um verdadeiro inferno, Weir e Schrader tem um importante cuidado em definir mensagens edificantes sobre a natureza e o equilíbrio na vida.

Em todos os excessos, seja o das vaidades como o de consumo, o único caminho que se percorre é repleto de sofrimento, insegurança e solidão. Temos aqui um excelente estudo de personagem, um dos mais trágicos possíveis que não apela a sentimentalismos baratos e caminhos fáceis.

A Costa do Mosquito (The Mosquito Coast, EUA – 1986)

Direção: Peter Weir

Roteiro: Paul Schrader, Paul Theroux

Elenco: Harrison Ford, Helen Mirren, River Phoenix, Jason Alexander, Conrad Roberts

Gênero: Drama

Duração: 117 minutos.

Crítica | Ponte dos Espiões - A Vitória sobre o Medo

Spielberg retornou! Ponte de Espiões é a melhor produção do clássico diretor na última década. Sim, nós sofremos com Lincoln e com Cavalo de Guerra. Mesmo sendo filmes razoáveis, não esbanjam o talento indubitável de Steven Spielberg para sua vertente de filmes sérios que agregam obras-primas como O Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler e Munique. Agora, finalmente, temos aqui um dos filmes mais agradáveis da brilhante carreira do diretor.

O ano é 1957, a tensão da Guerra Fria sobe. A guerra de espiões da União Soviética e dos Estados Unidos já está em constante atrito. Nisso, um agente soviético é capturado pela CIA, Rudolf Abel. Para provar que o modelo americano é o melhor, é ordenado que o espião passe por um tribunal justo assim como um criminoso comum dos Estados Unidos.

Para isso, James B. Donovan, um corretor de seguros e advogado, é designado para a defesa do espião. Tentando salvar a vida do homem, Donovan tem a sorte de um espião americano ser capturado na União Soviética. Com isso, o advogado é designado a propor a troca de espiões e negociar os termos entre as partes. Obviamente, isso coloca sua vida em jogo assim como a de sua família.

A maior novidade do longa fica mesmo por conta do roteiro. Essa é a primeira vez que Steven Spielberg dirige um texto escrito pelos irmãos Ethan e Joel Coen com a colaboração de Matt Charman. Com o Spielberg desses últimos anos, o resultado poderia ser bem catastrófico. Um melodrama choroso e over como Lincoln ou Cavalo de Guerra. Porém, existe uma certa magia no cinema. Uma energia que envolve a produção em todos os setores de tal maneira que há um ápice de sincronia e harmonia interna. A sinergia é rara e resulta em filmes excelentes.

Isso acontece aqui em Ponte de Espiões. O texto dos Coen está mais afiado do que nunca. Apesar de ser um filme de ritmo inconstante, nós sempre somos presenteados com diálogos formidáveis. Praticamente, desde Django Livre eu não via um filme com um trabalho tão primoroso em conversação. Aqui, ocorre algo que somente mestres da escrita conseguem fazer: dar características únicas para os personagens através das palavras.

Donovan é um personagem completamente distinto de todos os outros. Aliás, cada um é singular em seu jeito de ser. Entretanto, os Coen sacrificam, propositalmente, muitos elementos dos personagens secundários – restam apenas características caricaturais como a comicidade ou o rancor/ódio. A maioria deles são alegóricos. Servem apenas para cumprir sua mera função de mover a história para frente e criar novos conflitos. Logo, não espere um estudo de personagem muito profundo aqui.

Nem mesmo Donovan é um personagem lá muito complexo. Assim como em diversos filmes do Spielberg, Donovan é o homem bom, pagador de impostos e provedor da família que é jogado em uma situação extraordinária na qual descobre um talento fantástico. Apesar de isso ir contra meu gosto pessoal, reconheço que aqui, não é prejudicial. O formato do filme exige isso senão viraria uma novela de cem capítulos. Outro longa que assume um texto inteligente como este, dinâmico e que deixa o desenvolvimento de personagem em escanteio é o fantástico Argo – longa que ganhou o Oscar de Melhor Filme, Direção e Roteiro Adaptado.

Tanto é que há elipses bem apressadas em diversos momentos do longa para dinamizar o deslocamento de Donovan no progresso da trama. Os trunfos do texto ficam mesmo pela sabedoria dos diálogos que elaboram a maioria das reviravoltas do filme. Aqui ocorre o caso da “contação” ante a “exibição” – algo raro hoje em dia já que diversos filmes preferem trabalhar suas reviravoltas a partir da revelação visual assim como ocorre em Colina Escarlate, o exemplo mais recente que posso dar no momento. Ou seja, isso acontece por conta da técnica de persuasão do protagonista. Somente a relação entre Donovan e Abel que realmente é delineada com um pouco mais cuidado.

Os núcleos da família, do trabalho e do governo, são somente apresentados para compor Donovan única e exclusivamente. Todas as subtramas que surgem em algumas raras cenas, logo são deixadas de lado ou servem apenas como alívio cômico. Aliás, o texto tem uma cisão nítida a partir da metade do filme.

O começo do longa é centrado justamente na relação de Donovan com Abel e o progresso do julgamento. O meio, talvez a parte mais fraca do texto, investe na apresentação do espião americano, Gary Powers, que simplesmente não consegue despertar grande interesse do espectador – do jeito que é contado, não há muita necessidade em existir tantas cenas dedicadas a esse arco já que fariam pouca diferença para a experiência final do filme. O terceiro ato é onde ocorre os maiores trunfos do texto incluindo o humor muito inusitado dos Coen colocando personagens poderosos em situações constrangedoras em momentos de verdadeiro brilhantismo cinematográfico.

O roteiro também agrada por não ficar enaltecendo nenhum dos lados – as críticas vêm de todos os lados, seja para o americano, a intolerância do povo mentecapto, a corrupção das instituições legais e a paranoia exageradíssima com o conflito nuclear ou o soviético com a cortina de ilusões, a desinformação, a miséria, a violência genocida e a ditadura.

O fator histórico é corajoso e correto. Finalmente, além de A Vida dos Outros, existe um filme que mostra a submissão da RDA para com a URSS, fora exibir o modo de fazer política dos socialistas da época – com ênfase nos socialistas da Alemanha Oriental e seu vergonhoso muro de Berlim, verdadeiro atentado aos Direitos Humanos. Nada é preto no branco em Ponte de Espiões tanto que até mesmo Donovan diz em determinado momento que é preciso homens negociarem, já que seus governos são incapazes para isto. Ou seja, há sempre a sugestão de que a paz é desejada pelos “homens comuns”.

Os roteiristas também acertam em manter o tom realista com Donovan. O filme não é tenso como você pode imaginar, mas os Coen se esforçam em não deixar o protagonista muito confortável em diversas situações. Algo que Tom Hanks, em sua quarta parceria com Spielberg, mostra em tela formidavelmente. Como sempre, Hanks traz sutilezas em sua atuação.

O personagem nos cativa, provoca empatia imediata graças a naturalidade do talento do ator para trazer Donovan à vida. Além do espetáculo de atuação proporcionado por Tom Hanks, temos a grata surpresa da performance de Mark Rylance – candidato fortíssimo para a indicação de Melhor Ator Coadjuvante, da qual concordo plenamente.

O trabalho elaborado por Rylance com seu espião russo Rudolf Abel é tão belo quanto o de Hanks. Rylance mantém a mesma expressão, o mesmo tom sereno durante o longa inteiro. Não, não se trata de preguiça, mas sim de uma genialidade. O roteiro explica a calmaria de Abel com ótimo senso de humor. Além disso, a sinergia que ele e Hanks atingem nas diversas cenas destinadas a desenvolver a amizade, consegue suprir as deficiências do texto para justificar a motivação obstinada da defesa de Denovan com seu cliente.

Além de contar com um roteiro soberbo, Ponte de Espiões possui a melhor direção de Spielberg dos últimos anos. Tudo já fica claro no início do filme logo em seu primeiro plano que, além de contar com uma linda composição, possui uma forte simbologia na apresentação de Abel. Logo depois, ocorre uma perseguição longa com trabalho intenso de câmera na mão e ausência de trilha musical – aliás, o diretor utiliza a música de Thomas Newman em momentos muito específicos. Aliás, Newman mimetiza muito bem o estilo romântico de John Williams.

Com a encenação sempre inteligente – que me lembrou muito Prenda-Me Se For Capaz, Spielberg constrói o suspense desta sequência graças a ausência de conhecimento por parte do espectador sobre quem está perseguindo quem ou sobre quem é o “mocinho” e quem é o “bandido”.

Porém esses são somente os primeiros quinze minutos de projeção. Spielberg ainda reserva muitos lances geniais de direção e montagem para o nosso deleite. Como sempre, a movimentação de câmera é fantástica, mas agora, restrita a algumas cenas. Ele trabalha muito com câmera parada e diversos planos e contraplanos que compõem a maioria da decupagem das muitas cenas de conversação.

Provando que se trata de um Spielberg um tanto diferente, ele não investe praticamente nada no melodrama com close ups fechadíssimos. Aqui, ele dita o ritmo de forma que a cena possa respirar – afastando os planos, para depois inserir alguns planos médios ou próximos, logo depois, retorna para o plano conjunto ou geral. É uma riqueza tremenda de linguagem visual que sempre provocam teu interesse a partir do momento que você saca a lógica da montagem.

As marcas autorais de Spielberg ainda estão presentes, com ênfase em duas delas: os raccords visuais – quando um plano puxa o outro por sua semelhança visual com o intuito de conferir uma mudança rápida de passagem além de conferir poesia para a transição, e a encenação inteligente que sustentam planos longos. Ele cria cenas inteiras, como as que se passam nos trens, somente pelo olhar, seja de reprovação, admiração ou até mesmo para comparar cotidianos diferentes –tudo isso engrandecem, e muito, o longa. Fora isso, Spielberg explora bastante a ironia do texto dos Coen visualmente atingindo o ápice do humor com a sequência que se passa dentro de uma escola americana.

Além de um excelente trabalho de direção, Spielberg retoma sua parceria com seu amigo de longa data Janusz Kaminski, um dos maiores diretores de fotografia da atualidade. Mesmo repetindo esquemas de iluminação muito semelhantes aos de O Juiz ou Lincoln e explorando sua marca autoral novamente – preencher o quadro com névoas demarcadas pela fortíssima contraluz, Kaminski realiza um grande trabalho. Durante uma das cenas mais belas visualmente – aliada de encenação geral ótima, o cinematografista explora silhuetas modeladas através, obviamente, da contraluz, só que em vez de trabalhar com névoa, Kaminski usa a chuva para conferir a ambientação noir envolvida em mistério e suspense.

Tanto ele quanto Spielberg deram atenção às objetivas a serem usadas para filmar as cenas que Hanks contracena com Rylance. Para apresentar o primeiro encontro dos dois, Spielberg os enquadra a partir de um ponto de vista exterior a sala que os separa por conta dos ornamentos da porta detonando que os dois pertencem a universos completamente opostos. Porém, logo depois, no plano seguinte, Kaminski utiliza uma grande angular que distorce a imagem – um efeito “olho de peixe” que distorce somente o fundo.

Isso resolve a cena de modo brilhante, já que antes, os dois eram separados no enquadramento e agora, são unidos pela distorção da objetiva que os aproxima ainda mais no plano sugerindo a forte ligação da amizade vindoura. Fora isso, Kaminski inunda a sala com uma contraluz que estoura a fotometria – presságios de esperança e serenidade. O resultado estético é excepcional. Isso aqui é o verdadeiro cinema. Uma cena pensada em praticamente todas as áreas.

Não satisfeito com o ótimo trabalho de modelagem da iluminação e a contraluz divina, Kaminski joga a paleta de cores para tons monocromáticos, frios e dessaturados em junção ao grão gordo do filme Kodak – sim, o longa foi filmado através da clássica película 35mm, em praticamente o filme todo, afinal se trata de uma narrativa de espiões em meio à Guerra Fria. Chegamos ao ápice dessa tristeza visual quando Donovan visita à Berlim Oriental. A representação visual emana a opressão, o abandono e a tristeza. Não somente por conta da fotografia, mas também pelo design de produção fantástico que confere um realismo absurdo para a RDA, além da encenação também contar com as nevascas alemãs deixando tudo ainda mais depressivo e desértico.

Não se enganem. A foto não é maniqueísta, apesar de conferir um look mais ríspido e frígido para a Alemanha Oriental. O grão razoavelmente alto é presente no longa inteiro assim como os tons gélidos e tristes. Aqui nada é encantado e maravilhoso onde um lado é um lixo e o outro, um mito. Se trata da adaptação visual poética de um dos períodos mais tristes da nossa história que tem o tratamento estético muito apropriado – e belo.

Talvez, a única sequência na qual Spielberg demonstrar estar engessado, é, infelizmente, logo a que seria a mais interessante visualmente se houvesse uma decupagem mais criativa – a da construção do Muro de Berlim. Entretanto, em meio a um trabalho corajoso em relação a trilha musical, a preparação de elenco, tantas composições cheias de simbologias que clamam pela atenção do espectador para as decifrar e pela montagem bem pensada, isso nem chega a ser um demérito.

Ponte de Espiões marca o retorno de Steven Spielberg à boa forma e ao modo mais gostoso de se fazer cinema: com criatividade e amor pela arte. Este é um dos longas que com total certeza será indicado à Melhor Filme no Oscar do ano que vem. Não perca a oportunidade de conhecer o brilhante feito de James Donovan e sua negociação espetacular da troca de espiões. O longa entrega diversão e drama dosados na medida certa. Não somente por ser um filme exemplar e trazer ao nosso conhecimento essa conquista extraordinária aliada de apuro artístico impecável, mas também por se tratar de uma vitória.

Não uma vitória qualquer. Mas sim uma vitória sobre o medo em um dos períodos mais incertos da nossa existência.

Ponte dos Espiões (Bridge of Spies, EUA, Alemanha, Índia - 2015)

Direção: Steven Spielberg

Roteiro: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen

Elenco: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Noah Schnapp, Amy Ryan

Gênero: Drama

Duração: 144 minutos.

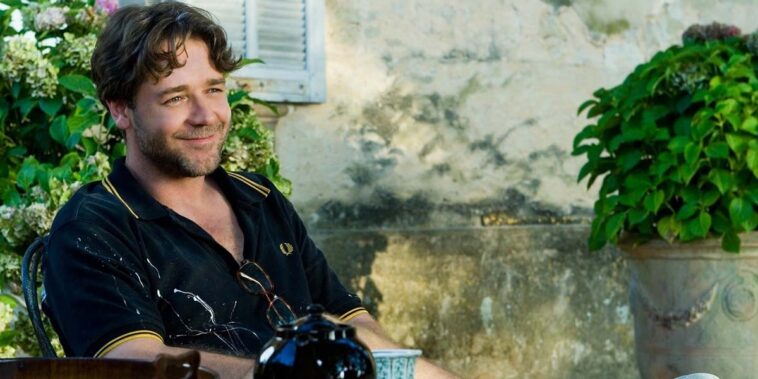

Crítica | Um Bom Ano - A Comédia Romântica de Ridley Scott

Um Bom Ano deve ser um dos filmes que mais vi na vida. Não porque sou fã inveterado ou apaixonado pela história que conta, mas pelo exagero da repetição que exibiam esse filme nos canais a cabo. Refém do controle remoto em poder da minha mãe, essa sim apaixonado pela inusitada comédia romântica de Ridley Scott, acabei assistindo ao longa muito mais vezes do que gostaria.

Por conta disso, diante da oportunidade de escrever sobre a filmografia de Scott, era evidente que eu não ia deixar essa chance passar em branco. Ironicamente, eu não tenho uma grande aversão ao filme, mesmo que eu já esteja enjoado de assistir a mesma história depois de tantas vezes. A verdade é que Um Bom Ano é um filme bastante agradável.

É inegável que Ridley Scott seja um grande diretor, mas nunca tínhamos visto ele abordar a comédia romântica como ocorre aqui. É uma mudança de ares que vai totalmente contra às ficções científicas, aos épicos religiosos, aos inusitados filmes de fantasia e até mesmo sobre o nicho urbano que ele se aventurou nos anos 1980. Um Bom Ano é uma característica única da carreira de Scott, dividindo opiniões de cinéfilos até hoje. Mas afinal, o que há nesse longa para ser tão divisivo?

Férias de Verão

Ironicamente, há pouco em Um Bom Ano. Deve ser isso que pode ter irritado tanta gente, afinal, como pode um diretor tão prestigiado como Scott fazer um filme tão indiferente e, por vezes, vazio? É um belo enigma, mas é inegável que o diretor se divertiu ao trazer a história de Max, um britânico workaholic egocêntrico e pedante, sendo obrigado a ir ao chateau de seu amado e distante tio Henry logo após seu falecimento em uma pequena vila francesa.