Crítica | O Discurso do Rei

Todos sabem quem comandava e governava a Alemanha na 2ª Guerra Mundial. Muitos conhecem também que era o presidente “atômico” Roosevelt que estava na sala oval durante a guerra. E claro, o aliado de Hitler, Mussolini, infestava a Itália com seu ódio incabível. Além deles, Stalin mandava seus soldados para a morte certa. Mas se olharmos para trás, durante nossas aulas de História, quem estava segurando a onda na Inglaterra? Alguns podem até saber quem era, mas muitos desconhecem a personalidade que foi o Rei George VI, o rei gago.

A II Grande Guerra está prestes a explodir na Europa. O rei George V está doente e caminhando para a morte. Futuramente o herdeiro do trono, o breve Rei Eduardo VIII abdica e deixa o comando para seu irmão mais novo, Albert Frederick Arthur George, ou Bertie, para os mais íntimos. Bertie sofre de gagueira constante que não permite sua fala em público, exatamente no momento em que o povo mais precisa de uma voz em tempos de crise. Para evitar futuras tragédias, Elizabeth, sua esposa, procura um especialista em problemas de voz fora dos padrões, Lionel Logue, que promete curar a curiosa gagueira do rei temperamental.

Gago na medida certa

O roteiro escrito por David Seidler parece ser centralizado no tratamento da gagueira de Bertie. Mas, na verdade, o foco narrativo se concentra totalmente na amizade de Lionel e Bertie. E é justamente o desenvolvimento conturbado, cheio de brigas e desabafos, que encanta o espectador ao longo do filme.

Uma coisa que o roteirista gosta de relevar é a apresentação de seus personagens. Repare que Bertie é apresentado como uma figura constrangida, incapaz, tímida e nervosa, enquanto seu irmão, Edward, entra em cena aterrissando um avião com muita confiança, um personagem digno de ser rei. E por fim, o “humano” da história – Lionel, que aparece, assim, saindo do banheiro para receber Elizabeth.

A experiência adquirida pela gagueira que Seidler sofria, permitiu que o roteiro se aproximasse de uma maneira realista, mostrando as causas cruéis que a causam e suas diferentes intensidades dependendo do meio. Explicando melhor, no ambiente familiar é quase ausente, em lugar público, é constante e intensa.

David prefere assumir o tratamento pela comicidade dos métodos de Lionel, um menos ortodoxo e caricato que o outro, mas, que, realmente existem. Eu já fui gago quando criança e fui tratado em apenas uma sessão na base do terror psicológico.

Como todo bom inglês, Seidler soube paparicar a família real. Ele expõe as relações desequilibradas da família real de forma muito sucinta, mas sempre imunizando Bertie da frieza retratada pelo Rei George V, sua mãe Maria de Teck e seu irmão assumindo os postos de antagonistas. Quando tenta explicar as causas da abdicação do trono por parte de Edward, faz sem enfatiza-las passando quase despercebida para os olhos menos atentos. Entretanto, retrata como a corte adora “entreter” o Rei – a única crítica do filme para com a Realeza até então. Ao contrário do ambiente cruel da família real, as famílias de Bertie e de Lionel convivem com muita harmonia sempre transparecendo união e solidariedade.

Seidler também consegue uma proeza surpreendente em seu roteiro conseguindo transformar um personagem completamente desinteressante e apático em um protagonista único, peculiar e encantador. Alias, praticamente todos os personagens são carismáticos o suficiente para despertar a atenção do espectador, principalmente o trio principal da obra.

Fora os personagens espetaculares, os diálogos são igualmente importantes, ricos em detalhes e memoráveis. Eles tendem a puxar para a comédia na maioria das vezes, com os debates entre Logue e Bertie – os melhores do filme. Mas quando o drama aparece, consegue criar um impacto profundo chegando a emocionar o espectador. Por exemplo, a cena que Lionel vira um psicólogo para Bertie. Também é importante citar que muitos dos diálogos entre o especialista em problemas da voz e o Rei foram tirados diretamente do diário de anotações do Lionel Logue real.

Do you know any jokes?

No primeiro diálogo que Colin Firth se encontra com Geoffrey Rush existe uma frase extremamente irônica. Firth diz que timing não é o forte dele: “Timing isn´t my strong suite”, quando na verdade seu timing é perfeito e preciso. Ele arrancou toda experiência que ganhou trabalhando em peças de teatro, utilizando, várias vezes, expressões corporais. Sua atuação é lotada de detalhes que surgem a cada cena deixando-a mais forte. Por exemplo, seus olhares e expressões contidas de terror e desespero evidenciam o enorme conflito interno que o personagem passa – é bem evidente isso na primeira cena do filme. Sua postura durante a maior parte do filme é um pouco curvada que lentamente vai se corrigindo conforme a autoconfiança do Rei começa a aumentar. E claro, o maior destaque de sua atuação – a gagueira, esta vem de forma tão natural e espontânea para ele, que é difícil acreditar que realmente esteja atuando. Ele soube ilustrar muito bem as exigências do roteiro no controle da gagueira e nos compulsivos sons guturais com uma dicção perfeita carregada de sotaque, provando o trabalho intenso que teve para exercitar a voz.

Geoffrey Rush é outro espetáculo a parte também utilizando diversas vezes técnicas tiradas do teatro. Ele diverte o público com seu personagem extrovertido, cheio de caretas e respostas elaboradas nos diálogos com Firth. Na verdade, os dois atuam em uma relação de mutualismo (entenda-se aqui a diferença entre o rei e o plebeu). Um depende do outro para brilhar tanto que as melhores partes do filme são as que eles contracenam juntos – uma verdadeira aula de teatro clássico. Helena Boham Carter voltou a ser humana deixando de interpretar os seres fantásticos de seu marido Tim Burton. Ela atua de maneira bem contida e elegante coerente com seu papel, além de conseguir aproximar sua personagem do público graças ao carisma proporcionado a sua personagem.

Timothy Spall interpreta um Churchill caricato cheio de caras e com uma voz cavernosa – muitos críticos disseram que seu personagem se assemelhou muito com a personalidade histórica. Guy Pearce interpreta Edward, criando um personagem arrogante e insosso assim como o verdadeiro. De vez em quando, arrisca o carisma e surpreende, principalmente na cena que se passa em Balmoral Castle onde solta a sua melhor frase: “Po-po-po positively medieval”. Derek Bishop também entrega uma atuação acima do normal encarnando o Arcebispo Cosmo Lang.

Um passeio fotográfico

A fotografia de Danny Cohen é pálida, fria e bucólica. E transforma sua iluminação de sombria para clara de acordo com o progresso do tratamento de Bertie e da amizade com Lionel. Também gosta de inserir elementos como a névoa a fim de deixa-la com um ar fantasmagórico e de depressão assim como Bertie no início do filme e do período pré-guerra.

Trabalha várias vezes com espaços apertados como corredores e quartos pequenos principalmente na casa do protagonista conseguindo passar a impressão sufocante da gagueira incômoda do personagem. Com esse efeito, consegue contrastar a identidade única do filme com vários outros que abordam essa temática da “família real inglesa” onde tudo é dourado, esplêndido, exagerado e enorme, tão grande quanto o ego inflado dos reis caricatos.

Fora isso, enfatiza a profundidade em seus planos inserindo alguma fonte luminosa no fundo da imagem criando uma perspectiva muito interessante e densa. O melhor exemplo de profundidade e perspectiva que posso dar é a caminha de Logue e Bertie no parque. Mesmo que essa cena não utilize o principio da fonte de luz que apontei anteriormente, usa a nevoa a seu favor trabalhando os diferentes níveis de nitidez das silhuetas dos figurantes espalhados pelo cenário.

Talvez o maior mérito da direção de arte tenha sido encontrar as maravilhosas locações em que o filme foi rodado. Ao contrário do que muitos pensam o consultório do Dr. Logue não é um cenário criado especialmente para o filme, mas sim uma locação já utilizada pela Amy Whinehouse. Foi bem decepcionante ter descoberto isso. Todavia, eles realizam um trabalho impecável na composição dos cenários, ou seja, nos objetos que os atores interagem durante o longa, principalmente as réplicas dos microfones.

Um cenário que impressiona muito pela riqueza de detalhes e fidelidade histórica é o das ilhas de transmissão de rádio – esse sim foi trabalho da direção de arte. O figurino também é muito bem feito, mas a roupa da coroação do Rei George VI é simplesmente de cair o queixo de tamanha beleza.

A música que dá voz ao Rei

Alexandre Desplat já é familiarizado com a nobreza. Ele compôs a excelente trilha de “A Rainha” e repete a fórmula do sucesso neste filme. Suas composições ilustram a gagueira do Rei de maneira bem discreta, mas sempre carregadas de sentimento.

Repare que em boa parte das músicas existe uma repetição de notas e escalas contextualizando com a monotonia e repetição das sílabas e de sons que saem da boca do Rei. Algumas até contam com uma longa pausa completamente sem som, apenas com um violino constante e cruel a fim de deixar a cena mais angustiante como a que se passa no Estádio de Wembley e também retratar o problema de comunicação que o Rei sofre.

Muitas vezes, a música de Desplat ganha um reforço com a ajuda de Beethoven e de Mozart. Isto dá uma profundidade dramática e histórica inigualável ao filme porque um compositor é alemão – a nação que estava em guerra com o mundo era a Alemanha e Mozart é austríaco – Hitler também era austríaco. Isto consegue gerar uma ótima discussão sobre a proposta surpreendente da escolha das músicas destes compositores serem inseridas em um filme inglês sobre este período. É exatamente por este motivo que a cena do discurso do Rei é genial onde o 2º Mov. da 7ª Sinfonia de Beethoven casa com o ritmo da fala menos vacilante do Rei dando arrepios a quem assiste.

Os efeitos sonoros também são um show a parte, apesar de marcarem presença raramente. Eles são muito perceptíveis logo na primeira cena do filme onde a voz de Bertie é ecoada no estádio graças às caixas de som e os microfones precários da época.

Reapresentando o teatro clássico ao cinema

Tom Hooper surpreendeu o mundo quando levou o Oscar de melhor diretor do ano. Nem mesmo eu esperava que ele levasse. Sua direção realmente é muito boa e chama a atenção em diversos detalhes. O mais notável é a sua escolha de enquadrar os personagens no canto da imagem, conferindo um ar original a sua película.

Outra coisa é sua maneira de filmar muitas cenas com planos abertos para mostrar toda a atuação teatral de seus atores, até mesmo a movimentação fantástica de Geoffrey Rush pelo cenário denotando sua linguagem corporal. Ele também gosta muito de enfatizar os gestos e expressões de seus atores, como os closes na boca de Firth. Além disso, consegue transformar o microfone no maior vilão da história com closes exagerados sempre colocando-o entre o Rei e a platéia, deixando claro que o microfone também é uma das causas do nervosismo de Bertie. Algumas vezes, sua edição consegue ser criativa e inteligente, por exemplo, a cena do inicio do tratamento de Bertie quando a câmera aproxima a imagem no sofá e depois a distancia novamente, mudando o exercício de locução que os dois praticavam.

O maior mérito de Hooper foi ter conseguido criar um filme que agrada ao mesmo tempo os mais críticos quanto ao público casual.

Finalizando o discurso

“O Discurso do Rei” é um filme que ensina teatro clássico aos espectadores. Tenha isso em mente quando for assisti-lo, não vá esperando coisas revolucionárias ou pirotecnias hollywoodianas. Ele é feito nos moldes clássicos do cinema, o que não é uma coisa ruim no meio tantas idiotices sem qualidade e despretensiosas que bombardeiam o cérebro do espectador todos os anos. Eu o recomendo para todos que quiserem ter um bom divertimento no cinema, àqueles que estiverem curiosos a respeito do vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2010 e também aos que realmente querem absorver toda a história e cultura que ele tem a oferecer. E, claro, a todos que quiserem descobrir o porquê de Colin Firth ter ser tornado o dono de tantos prêmios como melhor ator. E que saiam como eu saí – certos que, através da amizade, todas as dificuldades podem ser vencidas.

Crítica | As Viagens de Gulliver (2010)

Em 1726, Jonathan Swift, um grande escritor irlandês, escreveu e lançou “As Viagens de Gulliver” um livro absolutamente rico em detalhes e com uma ótima história. Mas, acima de tudo, um livro altamente crítico a respeito da sociedade humana e sua prepotência. Várias adaptações nos cinemas foram lançadas, porém nenhuma conseguiu ter grande prestígio tanto na crítica quanto no público. Agora, em 2011, a imortal história de Swift é relembrada por Hollywood enquanto deveria tê-la esquecido.

Lemuel Gulliver é um homem comum na cidade de Nova York. Trabalha no jornal New York Empire como o “cara da correspondência” e tem uma queda pela editora da seção “Viagens” do jornal. Após uma oportunidade relâmpago, Gulliver se vê preso em uma situação – deve escrever um artigo de viagens para a editora. Visto que ele não consegue escrever um parágrafo sequer, acha uma solução simples: “ctrl+c e ctrl-v”. Depois de copiar um texto da internet, sua editora acha o trabalho incrível e manda que ele faça uma matéria nas Bermudas. Chegando lá, aluga um barco e segue viagem até o famoso “Triangulo das Bermudas” e, após uma sessão de paranormalidade aquática, chega ao reino minúsculo de Lilliput, onde é feito prisioneiro por causa de seu tamanho assustador comparado aos pequeninos habitantes de lá.

Adaptando o inadaptável

O roteiro de Joe Stillman e Nicholas Scoller tem poucos méritos e muitos exageros, alguns até desnecessários. Por exemplo, se quiser construir uma mansão com selo de aprovação Tony Stark em menos sete dias é só chamar seres liliputianos que eles farão para você, o melhor, de graça. O seu maior problema é a falta de identidade. Ele consiste em sua maioria de paródias a filmes clássicos de ficção, a publicidade de várias coisas e até de músicas. Dificilmente este filme será lembrado como “aquele que Jack Black é um gigante”, mas como “o filme que parodiam outros a cada cinco minutos”. Ele consegue ser engraçado graças a essas paródias visto que os personagens que residem em Lilliput sofrem de uma falta de carisma contagiosa. Fora os diálogos que os habitantes de lá proferem, um mais maçante que o outro, ou marcados pela característica da “vergonha alheia”.

O personagem protagonista já é ultrapassado. O melhor exemplo são seus conflitos que já foram explorados diversas vezes. Gulliver é um cara sem autoconfiança/estima, sem ambições, ama uma mulher inalcançável, covarde, um total fracassado e que de uma hora para outra vira protetor de uma nação que o adora e o estima como rei. A causa que o roteiro busca para explicar como Black caiu no reino é fantasiosa, insatisfatória e muito simples – Triangulo das Bermudas.

De vez em quando, o roteiro consegue ser original e tira proveito do incomodo tamanho de Black no mundo pequenino, sendo a melhor delas a cena do pebolim e do segundo confronto entre os reinos.

O coadjuvante disse tudo

Em uma cena, Black e seu ajudante da correspondência têm um diálogo que autodescreve Gulliver. Mas, se analisar melhor, o personagem de T.J. Miller descreveu o próprio Jack Black.

Black realmente é um ator que já chegou no seu limite de atuação, sendo as melhores em “Escola de Rock” e “Teenacious D”. Ele continua a apostar em suas caras de dor de barriga. Antes isto tinha graça, mas agora o publico já viu tanto do mesmo que enjoou. Porém, com um elenco sem vontade de dar o melhor de si, Black se destaca e carrega o filme nas costas novamente. Emily Blunt desistiu de ser a Viúva Negra em “Homem de Ferro 2” para viver um personagem apêndice completamente sem relevância no enredo do filme, a não ser servir de par amoroso de Jason Segel. Este até se esforça para conseguir divertir o público, mas durante toda sua atuação parece um tanto perdido no set. Amanda Peet, Billy Connolly e Chris O’Dowd também dão as caras, sendo que este último recebeu o pior papel do filme – o personagem chato pseudo vilão.

Pequenos nas câmeras, grandes nas telas

As seções de direção de arte, fotografia e efeitos visuais tinham uma tarefa bem difícil para ser realizada: inserir um gigante em um mundo minúsculo sem tornar o efeito artificial com um orçamento mediano. Infelizmente, eles não conseguiram. Várias cenas realmente ficam bonitas, sendo a melhor delas a abertura original do filme feita com uma maquete de dar inveja a estudantes do fundamental. Mas, a maioria, ficou com um ar muito artificial. Os melhores exemplos disto são as cenas que o cenário feito em miniatura aparece em 1º Plano e Black em 2º. É visível que atrás de Black existe a famosa chroma key para inserir o cenário na cena ou quando Black interage fisicamente com algum outro personagem pequenino. Para solucionar este “pequeno” problema, os produtores resolveram filmar o longa no formato 3D estereoscópico, que ajuda a mascarar, razoavelmente, os efeitos incompetentes.

Graças a complexidade da filmagem e montagem do filme, as atuações acabaram limitadas e consequentemente prejudicaram o filme. A fotografia é bem despretensiosa, não é trabalho de nenhum gênio. Só uma vale destaque – a cena ridícula de Black vs. Robô onde ela assume descaradamente um modelo bem desgastado já visto em “Power Rangers” em todas suas temporadas. Além disso, tem uma mania duvidosa de fechar closes nos olhos dos personagens, estes quando acordam depois da viagem para Lilliput.

A famosa “encheção de linguiça”

A música do filme é inexpressiva em sua maioria, sempre melodramática para casar com as cenas. Por exemplo: uma cena em que Gulliver está triste, a música subitamente fica mais arrastada e lenta; quando Gulliver está feliz e satisfeito, torna-se alegre cheia de composições saltitantes. Para sair do comum, Black faz uma participação especial cantando a música “War”. Se na versão legendada o resultado é medonho e bizarro, nem quero imaginar nas versões dubladas. Somente, a trilha licenciada consegue salvar algumas partes do filme apostando em músicas de bandas que muita gente gosta como “Kiss” e “Guns n’ Roses”.

Favorito dos gigantes

O diretor Rob Letterman é conhecido principalmente pelo filme “Monstros VS. Alienígenas” que obteve críticas razoáveis e uma recepção calorosa nas bilheterias. Ele dirigiu melhor seu filme anterior do que esse.

Não conseguiu criar uma relação entre os atores que conseguisse superar a barreira imposta pelos efeitos visuais – muitas vezes Black deveria estar atuando com um grão de feijão do que com seus colegas.

Ponto positivo para sua direção só acontece em tirar mérito de suas sacadas – estas vistas nas propagandas publicitárias em Lilliput e nas sátiras dos inúmeros elementos pop presentes no filme.

As viagens nem sempre são agradáveis

O filme diverte com seus exageros e suas paródias. Serviu apenas para preencher a agenda de lançamentos da Twentieth Century Fox e matar a sede de besteiróis americanos do público. Os problemas técnicos são visíveis, Black já vez este papel em algum outro filme com as mesmas caras e talvez você saia satisfeito ou não.

Certamente, o maior prejudicado não foi o espectador, mas sim Jonathan Swift que escreveu sua obra com tanta genialidade e recebe mais outro filme com uma releitura vergonhosa e o pior de tudo, nem mesmo lembrado pelos créditos.

Crítica | Além da Vida

O que acontece depois que morremos? Todos já devem ter feito esta pergunta alguma vez na vida e certamente ficaram abalados com o mistério da ausente resposta. O cinema nunca tratou com muita profundidade esse tema. Existem alguns protótipos nacionais como “Chico Xavier”, “Nosso Lar” e “Bezerra de Menezes”, mas todos baseiam-se na religiosidade espírita.

Já no exterior, existiram alguns filmes que abordaram o tema de maneira inteligente como o vencedor de 2 prêmios Oscar “Ghost – Do Outro Lado da Vida” ou, até mesmo em comédias românticas, como “E Se Fosse Verdade”. E finalmente então Clint Eastwood apresenta para o mundo a sua visão a respeito da morte com “Além da Vida”.

Marie Lelay é uma francesa que sobreviveu ao monstruoso tsunami de 2004 na Indonésia, mas esta sobrevivência lhe deixou seqüelas profundas e algumas visões graças a uma experiência de “quase morte” resultante de uma pancada na cabeça. Enquanto isso, um vidente genuíno tenta esquecer sua vida profissional de antigamente e procura uma maneira de viver como uma pessoa normal ignorando seu dom. E, em Londres, um menino que perdeu seu ente mais querido é afastado de sua mãe e faz de tudo para conseguir contatar o espírito do falecido e se recompor da situação em que sua vida se encontra.

Tentativa e erro

O roteiro assinado por Peter Morgan é cheio de altos e baixos. Ele não é centrado em apenas um protagonista, no caso temos três – Marie, Marcus e George, isso já eleva sua complexidade e torna mais difícil, o desenvolvimento dos três personagens.

O desenvolvimento de duas das três histórias não é arrastado e mantém um ritmo agradável – uma narrativa intercala no meio de outra e assim por diante. Já a história que trata Marie como protagonista é chata demais e muito maçante, principalmente pela falta de carisma de sua personagem. Ele brilha em suas horas de mostrar como existem vários psíquicos de araque de maneira cômica. Brilha também no seu início, graças a bela sequência de ação, o desenvolvimento do drama de George e Marcus, a explicação convincente da origem da vidência de George e a relação do médium com seu irmão picareta.

Geralmente roteiros que não são centrados em um único protagonista tem a característica da “coincidência” onde todos os personagens relevantes do enredo se encontram e mudam o destino final de cada narrativa. O evento “coincidência” da história não é muito bom. A relação de Marcus com George chega até a ser poética, graças a profundidade que emociona o espectador. Mas quando George encontra Marie, a abordagem é simplória e a história da francesa não empolga desde o início do longa. Não espere encontrar uma relação entre personagens como em “Babel” onde a rede e a conexão entre cada um é dez vezes mais complexa e muito melhor elaborada.

Para não deixar o espectador dormir no meio da película, graças a total falta de ação, ele é recheado de sustos, principalmente quando George faz um contato com o outro mundo.

Mortos, mas nem tanto

O ator que mais se esforça no longa é Matt Damon e, felizmente, ele entrega um resultado muito bom, principalmente por seu carisma e sua ótima química com Bryce Dallas Howard que tem seu momento no meio do filme. Já a atriz Cécile De France casa bem com sua personagem monótona: sua atuação é completamente sem graça. Os gêmeos Frankie e George McLaren roubam a cena toda vez que aparecem na tela, possuem uma simplicidade e comoção difícil de encontrar nas “crianças” de Hollywood de hoje em dia. Steve Schirripa também trabalha muito bem com seu personagem “Chef”, ele consegue distrair o público nos momentos de descontração do roteiro.

Indicado ao Oscar

Os efeitos visuais do filme têm grande participação na abertura com o tsunami. O trabalho é realmente incrível, o movimento da água destruindo todos os edifícios, é estarrecedor. É interessante citar a complexidade de realizar um efeito deste – repare que na imagem tudo está sendo arrastado pela água desde o horizonte até a varanda do hotel, ou seja, todos os elementos do cenário estão sendo destruídos ao mesmo tempo, exatamente como o lastimável, mas bem digitalizado “2012”. O resultando desta única sequencia de apenas seis minutos é a indicação do Oscar de melhores efeitos visuais. Também realizaram um efeito interessante nas rápidas passagens no outro mundo sem criar uma atmosfera brega.

Dicromática

A direção de arte optou por deixar somente duas cores em quase todos os cenários: azul e branca. O branco varia de significado conforme os cenários mudam: no hospital de doenças terminais representa o vazio da morte; outras vezes representa a serenidade, a palidez, a frieza, o mistério, etc. O azul geralmente é misturado com o branco através de faixas e geralmente usado para reforçar visualmente a sobrenaturalidade do tema. O figurino também ajuda com cores mortas, por exemplo, cinza e marrom para contrastar e destacar os personagens nos cenários.

A iluminação também é significativa no caso, sempre durante as sessões de contato de George, ela trabalha com as penumbras dos personagens contrastando com o mistério e a misticidade da cena.

Eastwood trabalha com a câmera rígida durante o filme, não arrisca muitos movimentos, a não ser a rotação apaixonada em 360º e outro movimento inteligente que não irei citar para não estragar a surpresa. Apenas uma dica: ela se passa em Londres e acontece no início do filme.

A edição do filme resolve o problema da câmera imóvel e deixa a cena fluir – afinal assistir a uma cena com apenas um ponto de vista é genial ou desnecessário, depende do diretor. Também existem grandes planos gerais ou GPGs mostrando as belas paisagens do interior da França, de Paris e de Londres.

Duas faixas

Predominam duas músicas durante as cenas do filme, ambas de composições simples, mas carregadas de sentimento. A primeira é um solo de piano que é repetida diversas vezes com poucas variações. Ela é feita de acordes pesados e profundos com o objetivo arrancar lágrimas dos olhos do espectador. A outra é um arpejo inspirado de violão que repete demasiadas vezes com o mesmo objetivo.

Por uns dólares a mais

Clint Eastwood, o eterno “Dirty Harry”, parece ter ganhado seu momento de reflexão. Afinal ele está envelhecendo, viveu ao extremo nos seus anos dourados e a morte é um fato certo de nossas vidas. O interessante foi que em sua direção, ele não abordou a morte como a vilã destruidora de vidas, mas sim como algo que conforta, descrevendo o bordão que muitos conhecem “passou desta para melhor”.

Sua direção sempre foi crua e realista: quando algum personagem leva um tiro nas costas e fica paraplégico, ele continua paraplégico até o fim do longa. Não existe realidade de James Cameron em seus filmes porque o mundo não é fantasia. Para os que não conhecem sua maneira de dirigir, o filme pode acabar até sendo impressionante e cruel pela frieza retratada, mas sempre com uma sensibilidade e sutileza inacreditáveis.

Fiquei intrigado pela falta de pulso de Eastwood a respeito de Cécile De France. É um descuido muito grande para um diretor de tamanha genialidade! Inacreditável deixar uma atriz manchar a reputação de seu filme que foi feito com intuito de ser a obra de sua vida. Ele também tem um talento natural de descobrir novas promessas para o cinema, no caso os gêmeos McLaren.

Somente em outra vida?

O filme tem seus deslizes, principalmente quando Cécile protagoniza e tira a empolgação restante do público e o clímax despercebido. O tema é bom e o filme relaxa o espectador, mesmo com a abertura frenética. Não é a melhor obra de Eastwood, mas também não é a pior, simplesmente faltou algo a mais, porém muito recomendado para os que procuram um bom filme de drama no cinema. Mas Eastwood é Eastwood. Conferir é obrigação!

Crítica | Incontrolável

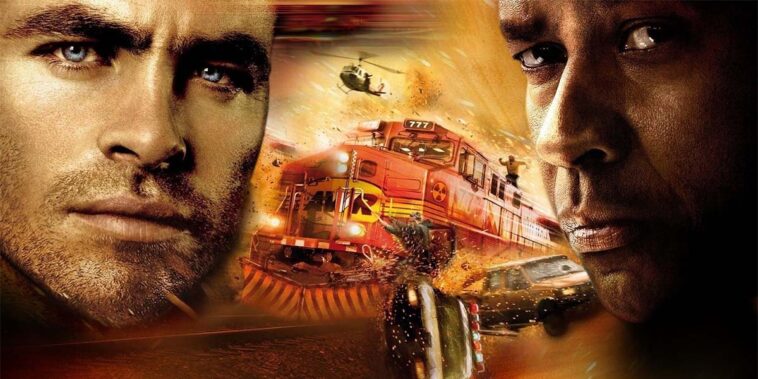

Mais uma vez outra história extremista chega as telas dos cinemas, no ano passado tivemos “Demônio” e “Enterrado Vivo” ambos com situações de arrancar os cabelos de tão desagradáveis. Agora o primeiro filme “missão impossível” do ano chega, só que desta vez baseado em fatos “reais” ocorridos há uma década.

Em um dia normal de trabalho na rede ferroviária da Pensilvânia um maquinista incompetente transforma o dia em um verdadeiro pesadelo. Por um “pequeno” descuido do maquinista e a ajuda de um fantasma camarada o trem #777 está desgovernado com chances de descarrilar na cidade de Stanton carregado com galões de combustível e produtos químicos que podem explodir a qualquer hora pondo milhares de vidas em risco. No outro lado da linha férrea o trem #1206 está indo direto ao encontro do #777 podendo causar uma colisão frontal perigosa. Agora cabe ao maquinista Frank e o condutor Will parar o trem descontrolado antes que custe suas vidas e de várias pessoas.

Descontroladamente superficial

O roteiro maçante de Mark Bomback tenta elevar o suspense falho do filme, afinal todo mundo sabe que o maldito trem vai parar, mas mesmo assim cria umas passagens ridículas como a do trem cheio de criançinhas que também vai dar de encontro com o Triple 7 – o único trem vermelho da ferrovia, típico exemplo de personificação do mal. Ele resolve todos os conflitos que cria com uma única válvula de escape: o desvio dos trilhos. Sempre quando alguma coisa vai explodir com outra, BAM! Um desvio aparece e salva o dia novamente, claro que existem algumas coisas que o trem vai atropelar no meio do caminho para elevar o entusiasmo do público. Fora isso ele tenta abordar algumas questões interessantes sobre os velhos que são despedidos para contratar novos trabalhadores porque são mais baratos, porém ele faz isso de maneira rasa e deixa a mensagem passar sem relevância. Também existem alguns dramas familiares igualmente chatos e desinteressantes, fora a justificativa da briguinha de casal de Will que beira o ridículo.

Ele também tem a mania de descrever o que se passa na tela a quase todo instante, duvidando da inteligência do publico. Ele a realiza inserindo os noticiários com a repórter mais irritante do mundo que sempre está comentando o óbvio: “Agora a companhia tenta resolver o problema do trem descontrolado…; A situação realmente é muito apavorante…”. Fora isso os planos para resolver o problema do trem são dignas de prêmios da estupidez do ano, mas claro que Denzel já arquitetou o melhor plano do filme e o mais óbvio também. Além disso, conta com as sempre presentes frases de efeito: “We’re gonna run this bitch down!”

Dever de casa

As atuações seguem o trio principal da trama: Denzel Washington, Tiberius Quirk, mais conhecido como Chris Pine e Rosario Dawson. Denzel Washington está salvando o mundo novamente, afinal ele é o melhor ator do filme e parece reprisar um papel que já explorou em “O Sequestro do Metrô 123”. Destaque para a seqüência “Homem – Aranha” do filme porque ver o dublê de Denzel saltar de vagão a vagão em um trem na velocidade de 90 km/h é impagável. Chris Pine se esforça para humanizar seu personagem com problemas amorosos, mas não chega nem perto. Rosario Dawson tem uma personagem chata e sem carisma, sempre fazendo uma cara de preocupação de que a comida queimou. Kevin Dunn também dá as caras no filme sem grandes destaques.

Movimentando as câmeras

A fotografia do filme se apóia numa repetição sem fim de planos e movimentos de câmera irritantes. Ela explorou todos os ângulos possíveis para filmar o trem desgovernado, porém a repetição mal dosada dos ângulos torna o filme uma coisa inalterável sempre mostrando uma coisa que já vimos há dois minutos antes. Existem três movimentos de câmera que sobressaem os níveis da racionalidade de tantas vezes que são usados. O primeiro é um plano frontal com o Triple 7 onde a câmera levanta e o filma passando por baixo dela. A segunda é a rotação em 360º que sempre acontece na central da ferrovia. A terceira e favorita do diretor Tony Scott é a aproximação da imagem em um zoom acelerado, esta última repete demasiadas vezes além de dar um efeito irritante que chega a incomodar os olhos do espectador.

Além disso, existem vários erros seqüenciais que qualquer leigo pode perceber sem fazer esforço. Uma hora o Triple 7 aparece com menos vagões que a cena anterior e depois os vagões retornam, outro erro a parte frontal do trem está destroçada e logo depois ela aparece toda brilhante e perfeita como se não tivesse destruído trocentas carretas no meio do caminho, de vez em quando o trem desacelera no meio da cena e logo depois está a todo vapor novamente. Porém o erro mais visível acontece quando dois helicópteros são usados para filmar o clímax, um helicóptero é o do noticiário e o outro é o da equipe de filmagem do longa, as imagens que ambos helicópteros filmam são utilizadas e de tempos em tempos o helicóptero do noticiário aparece de um lado do trem e depois aparece de outro fora que este é super irritante nas cenas que se passam na cabine onde ele sempre aparece na janela poluindo a imagem e o som graças ao barulho infernal das hélices.

Singular

A música do filme tende a repetir da mesma forma que os movimentos de câmera. Geralmente se escuta uma música igual e impulsiva o filme todo com raras exceções uma delas boa e outra ruim. A boa é o tema que conta com umas distorções proporcionadas pela guitarra, a ruim é a música que possui um ritmo irregular parecendo com aquelas que tocam em passeios sem graça nos brinquedos de trens fantasma. A música que certamente serviria para o filme seria o clássico “Crazy Train” de Ozzy Osbourne.

Eu já não vi isso antes?

Tony Scott não está em uma fase muito ousada ou está com uma tara por máquinas pesadas, compridas e de ferro maciço nos últimos tempos. Há alguns anos atrás ele dirigiu “O Sequestro do Metrô 123” com Washington e Travolta nas atuações e “Incontrolável” parece muito com sua obra passada, até mesmo nos cenários. Se for comparar repare que a central da empresa da ferrovia é o cenário reciclado do centro de controle dos metrôs onde Denzel dialogava com Travolta por um comunicador igualzinho ao que aparece no longa, até mesmo a frase: “Para falar apenas pressione o botão” é proferida nos dois filmes. Fora isso, parece que a maldição da previsibilidade cai em quase todos roteiros que seus filmes se baseiam. É chato dizer isso, mas Tony, não foi desta vez. Se ele ao menos tivesse editado o filme de forma variada, tirado a repetição sem fim dos ângulos desgastados que utiliza e sabido dosar o exagero do clímax (o trem faz uma manobra de skate de dedo no fim do longa) talvez o filme tivesse um resultado diferente.

Devo descarrilar meu carro até o cinema?

O filme diverte no meio de seus tantos exageros, mas é repetitivo e maçante em muitas cenas. Somente se você estiver super interessado em saber o final “surpreendente” do filme ou saber o que vai encarar na Sessão da Tarde daqui dois anos, mas fique ciente de uma coisa: desta vez não tem John Travolta para salvar o filme.

Crítica | Bruna Surfistinha

Lá estava eu, torto na poltrona do cinema esperando a sessão de algum filme começar. O habitual passava na tela, as publicidades ridículas do desodorante Axe, de bancos, adoçantes, margarinas, H2OHHHH, etc. Finalmente, os trailers começam a surgir na tela e, para meu espanto e sofrimento, me deparo com a prévia desta obra da sétima arte. A frase que saiu de minha boca foi “Por que, meu Senhor?!”. E havia jurado pela minha alma que não conferiria o filme sobre a ilustre prostituta “Bruna”. Mas esqueci do famoso provérbio do amigo “Justen” – “Never say never” e, com um pouco de curiosidade, acabei largando meu preconceito e fui conferir. E, pasmem, o filme não é tão ruim quanto eu pensava.

Raquel Pacheco é uma adolescente de 17 anos adotada por uma família de classe média alta. Cansada das provocações na escola e do meio-irmão, resolve fugir de casa e virar prostituta (?!). Após perder a inocência e começar a fazer sucesso no “privê”, Bruna cria um blog que atrai um status de fama mundial para a moça, atingindo o ápice de sua carreira.

De estudante a prostituta

Conhecem o ditado “duas cabeças pensam melhor do que uma”? Pois bem, o roteiro do filme foi escrito por três e não consegue surpreender ninguém – a menos que seja uma pessoa bem desinformada. Escrito por Antônia Pellegrino, Homero Olivetto e José Carvalho, o roteiro adapta, de forma interessante, o livro-diário da garota de programa. Entretanto, as alterações no meio da narrativa tornam Bruna mais uma vítima do que alguém doente, com sérios problemas psicológicos.

O maior absurdo é a fuga da menina sem a menor justificativa coerente – briga de irmãos e colegas imbecis, certamente não convencem uma pessoa a abandonar os pais e sair de casa para virar puta, quando a solução seria o psicólogo mais próximo. Ele também não dá ênfase no problema da cleptomania que a garota sofre. Em seu inicio, o roteiro parece ser trabalho de amador cheio de diálogos monótonos e alguns, ironicamente, dignos de filme pornô. Mas, felizmente, ele amadurece com o tempo entregando uma narrativa digna da atenção do espectador. E segue a seguinte fórmula: transformação da garota em prostituta, exploração do cotidiano das prostitutas e ascensão da carreira/blog, de prostituta a drogada e declínio da personagem/trabalho, com cada um dos arcos bem desenvolvidos, menos o já citado primeiro ato. Também ignora completamente a passagem da prostituta nos filmes pornôs. O mais decepcionante deste filme é que ele não conta com um clímax, além da infeliz escolha de inserir uma narração em off ,broxante.

“Tropa de Elite” influenciou muito os roteiristas nacionais a criarem bordões toscos do que manter um ritmo constante na narrativa sem perder o foco. Aqui temos vários, por exemplo, “seu projeto de piriguete!”; “feto de puta!” e “cadê a cinderela cocota?!” entre inúmeros outros. Como citei no inicio do paragrafo, o filme sofre, sim, com uma perda de ritmo inacreditável durante o terceiro ato onde Bruna está completamente tomada pelo vício, deixando o espectador ávido para que o filme termine de uma vez, graças ao melodrama exacerbado. Ele ainda tem o problema de inserir e retirar personagens do nada, nunca fechando satisfatoriamente o destino de cada um, exceto o da protagonista. Entretanto, ganha seu mérito por ser ousado em retratar uma profissão marcada pelo preconceito mesmo que ainda faça um tanto superficialmente.

Saindo da novela

Depois de tantos fiascos em interpretações, Deborah Secco retorna, talvez em sua melhor forma, encarnando Bruna Surfistinha. Sua atuação não é um trabalho dos deuses, mas também não chega nem perto àquelas coisas medonhas que fazia. Existe um trabalho de caracterização impressionante em sua personagem – enquanto menina era tímida, curvada, feia e mal vestida. Quando sua personagem se torna prostituta, Deborah corrige sua postura, adquire um ar sensual e sedutor e fica bem mais bonita do que era.

Secco não tem vergonha de mostrar diversas vezes um nu frontal, lateral, traseiro, etc. Ela também consegue desenvolver sua personagem assombrosamente em sua atuação, mudando de garota educada para prostituta descabida e ríspida em um timing muito bom. Mas nem tudo é um mar de rosas. O terceiro ato da fita é realmente ruim tanto no roteiro quanto na atuação. Secco interpretou sua Bruna drogada de uma forma muito caricata causando certa estranheza ao espectador. Ela também não trabalha muito com expressões faciais complexas, mas compensa com seus olhares perdidos e melancólicos. Fora que quando ela contracena com atores mais jovens fica perceptível a diferença de idade. A iluminação sempre tenta deixar Deborah com uma cara mais jovem, mas existe um plano que ela falha assustadoramente, envelhecendo a mulher – aquele que ela desce as escadas no “privê”.

Quem definitivamente rouba a cena é a sempre ótima Drica Moraes incorporando toda a cretinice da cafetina de uma só vez de uma maneira caricata, que encaixou perfeitamente em seu contexto. Outro que merece atenção é Cássio Gabus Mendes interpretando um dos personagens mais interessantes do filme, Huldson. Se não fosse seu carisma e esforço, o personagem teria passado batido sem abranger a devida importância conferida pela narrativa. Fabiula Nascimento também impressiona no meio de seus tantos barracos revelando uma comicidade interessante.

Inaugurando a Associação Brasileira de Cinematografia (ABC)

A fotografia assinada por Marcelo Corpanni tenta fugir de todas as maneiras do antigo padrão “novela” e, felizmente, consegue, ao contrário de “De Pernas pro Ar”. O trabalho com a iluminação é complexo para o nível nacional, sempre assumindo um tom bem sombrio contextualizando com os cenários porcos recriados pela direção de arte. Durante o primeiro ato da fita, ele balança a câmera compulsoriamente criando um incomodo visual pela ineficácia do efeito – não é uma coisa bem feita como em “Corra, Lola, Corra”. Ele tentou contextualizar o momento de instabilidade que a protagonista vive no momento, sendo que durante os outros atos a câmera volta a ficar estável para o bem de seus olhos.

Se um dia você, meu leitor, quiser tornar-se um cinegrafista consagrado basta criar uma coisa: a iluminação de casas noturnas. A fotografia se transforma completamente durante a cena da balada que Bruna visita, explorando vários planos interessantes com uma iluminação realmente bem feita. Corpanni também gosta de trabalhar com desfoques algumas vezes, mas esse efeito ficou completamente fora de lugar no filme além de que o plano em que aparece ser longo por demasiado.

De surfista não tem nada

A música de Tejo Damasceno e André Lucarelli composta especialmente para o filme não surpreende na maioria das vezes. Quase todas contam com uma distorção irritante, ficando ainda mais intensa no terceiro ato – e pior, elas não tem um aspecto jovem como o filme. Fora isso, o espaçamento entre uma música e outra é irregular – algumas vezes, elas demoram a voltar a aparecer, enquanto no fim do filme existe quase dez minutos de uma música atrás da outra sem interrupção, deixando transparecer a pressa em termina-lo na pós-produção. Fora isso, terminam com um tranco muito perceptível. Por exemplo, a música continua a tocar durante a cena, mas na hora do diálogo ela simplesmente desaparece sem, ao menos, um fade out para mascarar.

A única composição realmente boa e prazerosa de ouvir é a “They Don’t Make Mistakes” com uma batida eletrônica bem produzida. A trilha licenciada consegue salvar algumas partes do filme apostando em “Time of the Season” dos Zombies, banda popular nos anos 60. Outra prova da ineficiência da edição das musicas é a repetição desta durante o filme caindo no velho tabu da novela.

Exagerando no pôster

Marcus Baldini exibe orgulhosamente seu nome no cartaz do filme, mas para quê colocar letras do tamanho de um bonde sendo que sua direção é pouco criativa e muitas vezes, ausente?

Baldini repete o movimento da câmera durante as cenas de sexo – deslizando a câmera na horizontal, quase nunca mudando o plano enjoante. Além disso, também nas cenas de sexo, adora trabalhar com uma contra-luz em Secco que se faz presente a maioria do filme. Ele não é ousado em como filmar essas cenas, não chegando nem perto da nudez e sensualidade vista em “Amor & Outras Drogas”, não conseguindo criar um erotismo ou um tipo de pornografia.

Às vezes, alguma coisa consegue soar original em seu filme. Por exemplo, a cena que Secco desfila cheia de sacolas na pátio do Tribunal Regional Federal, vulgo edifício Torre Norte, onde há uma montagem com os comentários do blog de Bruna inseridos nas janelas dos prédios que rodeiam a protagonista. Ele também gosta de encaixar diversosslow motions em várias cenas, algumas realmente ficam boas com o efeito como a do ensaio fotográfico. Mas há outras em que ele simplesmente as estraga. Algumas vezes, acerta em cheio como enquadrar suas atrizes para a câmera, por exemplo, o rápido segmento de Bruna e suas colegas de trabalho indo para a boate.

O que soube explorar muitíssimo bem foram as reinterpretações das fantasias que os clientes Bruna demandavam, com exceção dos próprios clientes – um mais bizarro que o outro. Isso tudo aliado a uma edição eficiente (de vez em quando) resultou em uma coisa cômica e divertida de se assistir. Entretanto, boa parte da culpa do terceiro ato da fita ser tão desprezível é da responsabilidade dele que não soube manter o ritmo construído no longa.

Convite para o programa

“Bruna Surfistinha” é voltado para os fãs e leitores do livro de Raquel Pacheco. Aqueles que gostaram do livro, com certeza adorarão o filme sobre a garota. Se você não estiver muito interessado, não é uma boa pedida a menos que queira ver Deborah Secco nua em várias poses provocantes, porque este filme não tem muita coisa para adicionar em sua cabeça. Mas agora depois de Bruna Surfistinha, Restart 3D e Frank Aguiar, me pergunto quem será a próxima e ilustre personalidade que o cinema nacional está a procura para fazer uma cinebiografia. Belo? Quem sabe Calypso? Ou Rita Cadillac 2?

Crítica | Caça às Bruxas

As senhoras feias e magrelas da Idade Média que praticavam rituais ou cozinhavam sopas um tanto esquisitas, sempre foram mal vistas pela sociedade da época. A Santa Inquisição (aquela lá que você estudou no Ensino Médio e lembra com tanta “saudade”) infernizou a vida das bruxas entre os séculos XIV e XV, queimando-as em fogueiras ou afogando-as nos lagos podres dos feudos. E, como tudo que é praga ou desgraça, Hollywood precisa botar seu toque mágico na história e dar sua versão. E a prova disso é o novo filme de Nicolas Cage, que estreou na sexta passada.

Behmen é um cavaleiro cristão assassino de vários pagãos na Guerra Santa, mais conhecida como Cruzada. Um dia, cansado de tanta guerra, resolve desertar com seu amigo Felson e cair no mundo. Mas o lugar que Behmen escolheu para tirar férias não é nada agradável. Quando chega no local, descobre que a Peste Negra aterroriza a população e a existência de uma bruxa confessa trancafiada em um calabouço. Sob a ameaça de serem enforcados ou queimados vivos (pior medo de Felson), resolvem escoltar uma equipe em uma viagem até um monastério onde a bruxa será julgada ou absolvida.

Certamente medieval

O roteiro é escrito pelo principiante Bragi Schut concluindo seu primeiro projeto em um longa metragem. Infelizmente, o Sr. Schut não fez o dever de casa mais importante quando se escreve um maldito roteiro com bases históricas: a boa e velha pesquisa. As bruxas nunca chegaram a sentir o cheiro das Cruzadas, pois estas aconteceram entre os séculos XI e XIII e elas começaram a serem torradas (pra valer) pela Inquisição a partir do século XIV. Claro que existem exceções, mas eu não estava lá para saber. Ao menos consegue acertar e coincidir a queima das bruxas com a Peste Negra, aquela que dizimou 1/3 da Europa graças a bactéria que vivia na pulga dos ratos pretos. Também vale citar que os Flagelantes aparecem no meio do filme causando um retrato minimamente mais verossímil.

Desgraças e erros de datas históricas a parte, o roteiro não consegue livrar-se da monotonia e da previsibilidade. Não existem cenas ou diálogos memoráveis, apesar destes serem engraçados graças as diversas frases de efeito. Fica difícil de acreditar na epifania do protagonista após a sequência onde ele mata meio mundo e depois de “acidentalmente” cravar a espada na coluna de uma mulher se sentir culpado e resolver desertar. O filme é extremamente linear, não existe algum conflito secundário para ser resolvido, tudo se resume a levar a bruxa até o monastério sendo que de vez em quando aparecem alguns lobos famintos e uma ponte quebradiça que causa sono ao espectador. Até mesmo os sustos são falhos e o pior mesmo e que ele não cumpre nem o que o título do filme promete graças a bizarra reviravolta final. Para fechar com chave de ouro ele sempre duvida da inteligência do espectador se auto explicando ou indicando alguma mudança visível na cena, uma pena que ele não conseguiu explicar o porquê da existência da primeira cena do filme visto que esta não encaixa ou condiz com o resto dele.

As várias perucas de Cage

Nicolas Cage está sofrendo de autoestima, qualquer ator que pegasse um roteiro deste acabaria rindo na cara do produtor, mas Cage sempre aceita um bom desafio. Depois de papéis deploráveis em “Perigo em Bangcock” ou “O Vidente” e alguns acertos como “Kick-Ass” e “Vicio Frenético”, Nicolas Cage volta a por as mãos em suas perucas favoritas e em outro projeto duvidoso. Não existem novidades na atuação de Cage, sempre com as mesmas caras de dor e alegria que todos já viram. Seu personagem não tem carisma e muito menos profundidade, ele é apenas um cavaleiro cruzado que consegue arremessar seu inimigos até distancias olímpicas.

Definitivamente Ron Perlman é o cara mais bad-ass que toda a Peregrinação ou as bruxas já viram. Sabendo que seu personagem é apenas um brutamontes destruidor de vidas, soube aproveitar bem toda sua canastrice: espancando bruxas ou dando beijos pornográficos em prostitutas entre várias outras peripécias. Stephen Graham, Claire Foy, Ulrich Thomsen, Robert Sheeran e Stephen Campbell Moore completam o elenco do filme. Importante citar que Christopher Lee também marca uma breve aparição, mas sua atuação ficou limitada a ficar deitado numa cama.

De volta para a Idade Média

A direção de arte consegue completar o trabalho já explorado em diversos filmes que tratam o tema medieval. Todos cenários possuem um aspecto porco, sujo, doente e infectado, mas não existe algo que simplesmente surpreenda o espectador. A fotografia sempre busca ser sombria, porém erra muitas vezes graças ao figurino que simplesmente tira toda a sensação do ocultismo do filme, por exemplo, de vez em quando a roupa de Cage é muito branca para um cenário escuro. Este é um filme fotografado de uma maneira bem clássica sem nenhuma inovação, apenas merecem destaques os belos planos da floresta de Wormwood que fica no meio da jornada dos cruzados. A iluminação também tenta não parecer artificial quase sempre utilizando velas. De inicio ela funciona e obedece as leis naturais do universo, oscilando na cara dos personagens e no cenário, mas um pouco mais tarde na mesma cena ela torna-se estática novamente removendo a naturalidade do ambiente.

Outra coisa que realmente merece ser citada são os efeitos visuais, não por sua qualidade indubitável, mas sim pela sua tosquice exacerbada. O melhor exemplo disso são os lobos raivosos perseguidores de peregrinos. Todos eles possuem uma mesma animação ridícula que destaca a contração dos músculos faciais dos animais. Não obstante disto, também cria um efeito onde a movimentação de alguns monges é acelerada, o resultado de tudo isto são várias risadas, sem contar a animação do “chefão” do filme.

A maquiagem também merece um destaque por ser incrivelmente exagerada. Os rostos das pessoas doentes da Peste não possuem os tão falados gânglios azulados pequeninos, mas sim uma bola de futebol na testa cheia de líquidos viscosos e gangrenas prestes a explodir na sua cara.

Melodia compensatória

A música composta por Atli Örvarsson é bem trabalhada para um filme B como esse e não faz mal, mas já que a música realmente chama a atenção do espectador, o filme acaba prejudicado. Elas contextualizam as cenas de ação e de suspense na medida certa, uma coisa um pouco incomum atualmente. Atli apostou muitos nos grupos de coral no filme e resultou em uma atmosfera interessante em cenas que ocorrem em igrejas ou monastérios.

Mas você de novo?

Dominic Sena é um diretor de gosto duvidoso, prova disso é sua lista cinematográfica de poucos sucessos, podendo ressaltar “A Senha: Swordfish” e “60 Segundos” e com “Caça às Bruxas” volta com força total em outro projeto falido.

Sua direção é lenta com uma edição mais lenta ainda, por exemplo, a cena da ponte com a jaula onde a bruxa está presa. Nesta parte ele usa e abusa de vários planos para mostrar que a carroça não consegue passar para o outro lado de jeito nenhum e terminar passando por um milésimo de segundo antes que a corda da ponte se rompa. Essas coisas de acontecer tudo por um triz já são histórias do passado e não funcionam mais para prender a atenção do espectador, além disso, uma carroça passando por uma ponte de madeira podre já é um ideia bem maçante.

Fora isso, ele insere flashbacks de cenas já vistas no mesmo filme. Isso é uma blasfêmia de proporções cósmicas para o espectador. Duvido que na minha sessão alguém tivesse esquecido da cena que é repetida três vezes no filme.

Caçar às Bruxas?

O filme é muito divertido graças as falhas técnicas, as atuações cômicas e as piadinhas do roteiro que sempre dão certo. Como sempre Nic Cage está com a mesma cara de caçar mosca e sua peruca desgrenhada. Este é um típico filme para distrair a cabeça e relaxar depois de uma semana chata de trabalho. Apesar da nota baixa que darei, dê uma chance ao filme que no meio de seus tantos erros não compromete a diversão alheia.

Crítica | Deixe-me Entrar

Vampiros, simples vampiros. Nasceram no Antigo Egito com lendas bestiais. Mas ganharam destaque mesmo na Idade Média, junto aos lobisomens, bruxas, duendes e todos seres mitológicos que vocês possam imaginar. Estes seres sempre foram sinônimos de dinheiro e sucesso quase imediato na literatura, no cinema ou até mesmo nos vídeo games.

Os vampiros mais memoráveis e machões da história são “Nosferatu” de Werner Herzog, “Drácula” de Bram Stocker e “Lestat de Lioncourt” de Anne Rice, isto sem desmerecer todos escritores e diretores incríveis como Alexandre Dumas, H.G. Wells ou Lord Byron. Porém, com o passar dos anos, eles viraram seres afeminados, brilhantes e vegetarianos, graças a uma senhora despretensiosa chamada Stephanie Meyer, que nunca deveria ter aprendido a escrever. E, durante alguns anos, Edward começou a assombrar os cinemas até que o sueco “Deixe Ela Entrar” surgiu como um resgate para os vampiros da história envergonhados com tamanha desgraça.

Owen é um menino que sofre de bullying em sua escola, leva uma vida infeliz com uma mãe depressiva e um pai ausente. Até que um dia uma garota misteriosa aparece para morar em seu prédio. Coincidentemente, os dois acabam virando amigos e até mais que isso. Todavia, ele desconhece que a menina é uma vampira que pode colocar sua vida em risco.

Ctrl+C, Ctrl+V

Matt Reeves adaptou o roteiro do original sueco “Deixe Ela Entrar” e, certamente, ele soube fazer isto muito bem. O projeto é muito arriscado, visto que este filme é um remake de um filme que estreou em 2008 e isso significa que a memória do público está fresca. Não há absolutamente nenhuma diferença das passagens do roteiro deste filme para as do original, a não ser a parte que um carro capota – cena irrelevante do filme. Para quem não conhece a história do original, a trama se concentra em Owen e seu amor proibido por Abby e a sobrevivência da garota sedenta por sangue.

Existe também um jogo psicológico superinteressante entre o “pai” de Abby e a garota, que merecia ser aprofundado graças tamanha riqueza do personagem. É difícil dar méritos a um filme que não os merece porque é uma cópia quase igual, só que apenas falada em inglês e com a cor dos cabelos dos protagonistas trocados. O novo roteiro tentou explicar/esconder algumas coisas como o sexo da vampira, onde nunca deixa explícito, que, ela, na verdade, é um menino castrado (literalmente) – o livro deixa isto evidente. Seus personagens têm riqueza e carisma graças aos seus conflitos internos e externos e também entre suas relações com cada um.

Com um universo tão vasto como o dos vampiros, o roteiro ou o livro, falham ao explorar as várias possibilidades, por exemplo, as fraquezas dos vampiros. A única que existe é a aversão a luz do Sol enquanto alho, crucifixos, reflexos, água benta, etc., foram deixados para trás. Isto certamente deixa o tema mais moderno e atualizado, mas seria interessante se ao menos houvesse citações a respeito disto.

Baseado em atuações reais

Os pequenos Kodi Smit e Chloe Moretz mostraram seu valor e competência novamente neste filme. Kodi deixou seu personagem mais perturbador ainda e Chloe consegue entregar a impressão da inocência, malícia e crueldade da antiga vampira. É importante lembrar que os dois tiveram as atuações do original como referencia. A linguagem corporal dos dois personagens do remake é muito semelhante a do sueco, ou seja, como o filme inteiro, as atuações também não conseguem passar de meras cópias.

O único ator que realmente surpreende é Richard Jenkins apresentando um personagem incrível de riqueza e profundidade. Mesmo com poucas falas rouba o carisma do filme todo e puxa para si. Ele atua com um ar melancólico, fúnebre, triste e acovardado representando um personagem complexo que sai a noite assassinando inocentes para alimentar Abby.

A cópia majestosa

A fotografia é estonteante de tamanha beleza. Ela sempre utiliza desfoques e um jogo de luz e sombra muito significativo. Na maioria do filme prevalece um tom amarelado enjoativo, de vez em quando ela fica azulada ou totalmente branca. Esses tons são compostos de cores frias e pálidas casando com o rigoroso inverno estadunidense. Ela também gosta de contrastar tanto a face branca de Owen ou a neve com a vermelhidão viva do sangue.

A direção de arte também está de parabéns, conseguiu encontrar e montar locações praticamente iguais com as do filme sueco. Infelizmente nem tudo é lindo e perfeito no mundo artístico de “Deixe-me Entrar”. A maior falha técnica com toda a certeza são os efeitos visuais, enquanto a maquiagem foi competente, eles destroem toda a dramaticidade do filme graças a má qualidade – seja na movimentação vampiresca de Abby ou na enfermeira flamejante. Sempre quando você está começando a entrar na atmosfera criada pelo enredo e pela fotografia, um efeito visual aparece e te suga de volta para a sala de cinema.

Novamente formidável

Michael Giacchino é um dos maiores compositores da atualidade disto não há dúvida. As músicas dele, no caso, sempre dão um toque noir e elevam o suspense da cena. Algumas de suas músicas são tão geniais que conseguem ser boas apenas com um ritmo constante e inalterável de um tambor. Ele também não esquece que o tema é antigo e insere algumas canções formadas por coros. Por algum infortúnio do destino a edição resolveu repetir algumas composições, algo extremamente desnecessário visto que compôs mais de vinte músicas para o longa.

Desconhecido nunca mais

Matt Reeves viveu por dois anos na sombra de J.J. Abrams graças a ajuda na produção deste em “Cloverfield”. Agora Reeves finalmente tocou um projeto por conta própria e afirma suas características na direção. Ele é um diretor contemporâneo que surpreenderá muita gente no futuro.

Em “Deixe-me Entrar”, ele nunca explicita a violência apesar desta estar bem presente. Gosta de fazer mistérios e exercitar a imaginação do espectador, por exemplo, nunca mostrar o rosto da mãe de Owen ou prolongar o suspense no caso do pai de Abby. A escolha de não exibir a face da mãe do garoto e a ausência do pai é interessante e justifica o aparente abandono do menino que sempre anda sozinho. Fora isso, consegue prender a atenção do espectador durante o filme inteiro, especialmente no clímax do filme e no anticlímax de uma cena que se passa no apartamento sombrio de Abby.

Apesar de sua direção competente, uma pergunta não consegue sair da cabeça de muitos e da minha também: por que fazer uma refilmagem tão fiel ao filme original? Seria superinteressante se ele tivesse escrito uma reinterpretação do universo criado pelo livro, por exemplo, e se Owen fosse o vampiro ou que ocorresse um caso de perversão com a vizinha do andar de baixo?

Convite para entrar

“Deixe-me Entrar” é um filme que a única razão de sua existência foi a procura do lucro nas bilheterias mundiais. É um xerox praticamente perfeito do original, tanto no roteiro quanto visualmente. Se você já assistiu ao original sueco, dificilmente recomendaria aos senhores gastarem seu dinheiro novamente para ver um filme que vocês já viram. Caso nunca tenha ouvido falar de “Deixe Ela Entrar” e está com duvidas a respeito da refilmagem, não perca seu tempo pensando e vá direto ao cinema. Finalmente você terá assistido um filme sobre vampiros que leva o tema a sério onde lobisomens caipiras depilados não dão as caras.

Crítica | O Vencedor

O boxe é um esporte muito antigo – não se sabe a época correta que ele surgiu. Só foi considerado um esporte olímpico legítimo nas Olimpíadas de 1904. Marcado muitas vezes por ser um esporte corrupto e sujo, o boxe sempre foi alvo de adaptações cinematográficas sobre suas personalidades. Desta vez, o alvo das câmeras é o lutador Micky Ward conhecido por lutar contra Arturo Gatti três vezes, ganhando apenas uma.

Micky Ward é uma promessa em ascensão do boxe. Passa seus dias treinando com seu meio-irmão, Dicky Eklund, um lutador aposentado e viciado em crack. Com a paciência acabando cada vez mais graças aos problemas com drogas e policiais de Dicky, resolve seguir a carreira por conta própria, após seu irmão ser preso e receber a oportunidade de competir pelo título mundial de peso meio-médio.

Muito além de socos e nocautes

O roteiro de Scott Silver e Paul Tamasy não acompanha desde o inicio a carreira de Micky. Já começa com o documentário sobre vicio de crack na vida de Dicky e com as três derrotas seguidas de Micky. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é um drama descarado arrancador de lágrimas. A divisão entre os momentos tocantes e os cômicos é praticamente perfeita sendo impossível sair da sala sem dar umas boas risadas.

O conflito principal segue seu rumo e não desperta muito interesse do espectador. Afinal, o próprio título do filme já mostra que ele vence a luta da disputa. Entretanto, os conflitos secundários são os mais instigantes e imprevisíveis. Por exemplo, a relação abusiva da família de Micky com ele, sua falta de confiança e autoestima graças às constantes derrotas, o vício e a superação de Dicky em relação ao crack, entre vários outros, faz com que o roteiro ganhe seu mérito. Aliás, o vicio é o elemento mais importante do filme, não só o do crack, mas sim o da família e do passado – Dicky sempre comenta de ser o “Orgulho de Lowell” e de sua luta contra Sugar Ray Leonard nos tempos de glória.

Geralmente, a solução dos conflitos é satisfatória e bem humana, visto que o filme é baseado em personagens e fatos reais. Apenas uma conclusão a respeito do divórcio e o destino da filha de Micky são deixados de lado. Talvez a maior falha do roteiro fosse ter escolhido Micky Ward para ser o protagonista ao invés de Dicky, visto que o pugilista é um personagem bem desinteressante, passivo e monótono.

O patinho feio

Mark Wahlberg fez de tudo para que esse filme acontecesse, além de produzir o filme, encarnou o papel principal. O maior mérito de Mark foi seu longo preparo físico para encaixar no personagem, já em sua atuação não existem muitos elogios a fazer. Na maior parte do filme, ele atua completamente sem carisma, sempre franzindo a testa com uma cara de aparente preocupação. Fora isso, não desenvolve a autoconfiança de Ward ao longo do filme sempre parecendo covarde, desacreditado, usado e passivo sobre seu destino. Se não fosse seu par romântico, Amy Adams, ele tomaria o posto de ator mais medíocre do filme. Eu discordo totalmente de sua indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Sua atuação resume-se a ficar emburrada e inflexível na maioria das cenas, causando certa antipatia com a moça.

Após não impressionar em “O Cavaleiro das Trevas” e “Terminator Salvation”, Christian Bale rouba a cena e talvez o Oscar de melhor ator coadjuvante. Sem dúvida, o melhor personagem é o dele, graças a sua atuação espontânea e competente. Incrivelmente magro e um tanto careca, Bale consegue fazer várias caretas realmente dando a impressão de um cara completamente pirado por causa do vício do crack. Energético do inicio ao fim da projeção, o ator alegra a o público com as babaquices que faz e, ao mesmo tempo, consegue emocionar nas cenas com maior carga dramática.

Melissa Leo ao contrário de sua concorrente no Oscar, Amy Adams, sabe o que realmente é fazer uma antagonista invisível e entregar uma atuação formidável. Com seu papel de agente de Micky e matriarca da família Ward, conquista o público com seus chiliques, sua cegueira a respeito de si mesma – consome os outros com o seu “amor” sem perceber, apesar de querer o melhor de seus filhos e a ajuda de sua prole nas cenas. As filhas de Alice, personagem de Melissa, são um espetáculo a parte do filme – todas tem um sotaque único, uma brutalidade em seus gestos, descabeladas e um aspecto grotesco graças ao constante trabalho pesado.

Entrando no ringue

Sabendo que o filme tinha que ser um retrato da realidade, Hoyte Von Hoytema, diretor de fotografia de “Deixe Ela Entrar” faz um trabalho inteligente. No aspecto de iluminação, não há muito a dizer, mas sim sobre a movimentação da câmera que dificilmente para por um instante. Logo na abertura do filme, existe um plano brilhante feito por um carro cinematográfico e as imagens ficam cada vez melhores nos treinos de Micky no ginásio e nas lutas de boxe. Para não deixar o parágrafo vago, darei um exemplo de uma movimentação. Em uma das várias cenas no ginásio a câmera rotaciona o ringue em umtravelling de 360º e, para aproximar a imagem discretamente, existe um pilar que aparece escondendo a cena de tempos em tempos. O plano parece bem distante de Wahlberg no inicio, mas no final a imagem já está dentro do ringue acompanhando o ator.

A direção de arte também é formidável. As reproduções dos cenários da prisão, da casa onde Dicky visita para se drogar, os cassinos onde Micky luta e a casa da família Ward são muito bem trabalhadas.

Salva por um detalhe

A música original composta pelo “brilhante” Michael Brook é irrelevante o filme todo. É quase impossível distinguir uma da outra graças à semelhança doentia e também pela péssima qualidade musical que possuem. Por algum milagre, as músicas licenciadas conseguiram salvar o filme. Todas elas contextualizam a cena e ajudam a energizar o espectador no meio das porradas. Ela conta com Led Zeppelin, Bee Gees, Red Hot Chilli Peppers, Aerosmith, Rolling Stones, Ben Harper e vários outros.

Com ajuda tudo fica fácil

Darren Aranofsky, o diretor perturbado de “Cisne Negro”, ajuda na produção do filme e é perceptível cada cena em que ele participa. Um exemplo disso está na cena onde acontece a confusão com os policiais e a difícil perda do vício de Dicky na prisão.

Quem dirige é David O. Russell conhecido pelo filme “Os Três Reis”. Sua direção deixou o filme leve, sem todo aquele melodrama que todos conhecem. Sua edição também é dinâmica é deixa o filme fluir naturalmente. Ele gosta de aproximar a câmera nos rostos dos personagens quando necessário para elevar o drama e garantir um lance físico entre o ator e o público. Fora isso, adiciona um filtro televisivo e alguns slow motions nas cenas das lutas de Micky a fim de deixar o filme com um tom original, visto que já foi amplamente explorado. Além do mais, conseguiu um resultado excelente com os coadjuvantes, mas desapontou com o pobre Wahlberg. Ele também foge dos clichês a respeito do tema – treinar como um touro e ganhar a luta e a mocinha “Adrian”, vide Rocky Balboa, tornando o filme completamente único.

Você sairá ganhando

“O Vencedor” é um filme inédito de boxe que foge de todos os padrões. Confira sem medo este concorrente ao Oscar e se deixe levar pelo seu ritmo energético e emocionante. E, claro, se encante com a atuação magnífica dos coadjuvantes que valem seu ingresso. Mas lembre-se que ele ocasiona alguns efeitos colaterais no espectador, é bem possível que você saia do cinema perambulando querendo desferir alguns jabs euppercuts no queixo de alguém.

Crítica | Tron: O Legado

Dezembro parece ser o mês dos efeitos visuais. Para os esquecidos, há exatamente um ano estreou “Avatar” nos cinemas. O “Tron” clássico de 1982 inseriu a moda da CGI nos filmes, mas, apesar de ser visionário, não emplacou e acabou esquecido. Agora, 28 anos depois, a Disney tenta reviver a franquia injetando milhões de dólares na produção e apostando nos efeitos visuais. Será que de fato ela conseguiu?

Kevin Flynn, CEO da ENCOM desapareceu misteriosamente e deixou o pequeno Sam para ser criado pelos avós. Depois de vinte anos, Alan, antigo parceiro de Kevin, recebe uma mensagem dele e avisa Sam que, por sua vez, parte para o antigo fliperama do pai. Chegando lá, encontra um velho computador que o lança para o Grid – o mundo virtual do filme – onde descobre que Clu, um programa, se tornou um ditador determinado a escapar do Grid. No meio tempo, ele tenta encontrar seu pai e sobreviver aos jogos deste mundo virtual.

Escrita em pixels

Para situar o espectador na trama, o roteiro relembra alguns personagens e explica, detalhadamente, porque Kevin ficou preso no Grid e como Clu conseguiu tomar o poder. Ele também possui referências ao filme original – principalmente nos jogos e em alguns personagens – e a época dos anos 80, as mais expressivas na passagem no fliperama. Infelizmente, não é bem desenvolvido apesar de ter uma trama/mitologia interessante e bem concluída.

Nas pausas obrigatórias entre uma cena de ação e outra ele peca. Estas passagens servem para desenvolver os personagens e a história, mas graças aos diálogos desinteressantes e monótonos elas tornam-se chatas, maçantes e previsíveis tirando o ritmo extremamente frenético das cenas de ação além de não cumprir seu papel de desenvolvê-los. Fora isso ele possui algumas frases de efeito mal elaboradas. O personagem que mais gosta de proferi-las é Kevin. Em quase todas suas falas existe uma como “Look at this!” e “Radical, man!”. O maior problema do fraco roteiro foi esse: ser conservador e não tentar inovar em praticamente nada.

Beirando o aceitável

As atuações do filme cumprem seu papel mediano. Jeff Bridges retorna e ironicamente está melhor em seu papel digitalizado de Clu do que como Kevin (o homem que brinca de deus). Michael Sheen é o destaque, aqui ele encarna Castor um personagem que parece uma mistura de Gato que Ri, David Bowie e Charles Chaplin. Shenn simplesmente atuou da forma mais caricata possível tirando proveito de suas inúmeras caras, bocas e gestos. Garret Hedlund conseguiu criar o protagonista mais sem graça que já vi. Seu personagem é completamente desinteressante (talvez por culpa do roteiro ou de sua total falta de carisma) não há nada em sua atuação que a torne única. Encare isto: ele é o avatar do espectador no mundo digital do filme. Por último a bela Olivia Wilde, ela conseguiu fazer uma personagem com personalidade e interessante, isto graças a relação que ela tem com Sam sempre tentando descobrir como é o mundo de fora.

Beleza virtual

A direção de arte do filme é o aspecto técnico que mais brilha, seja na fotografia, no figurino, no sempre presente neon, até nos cenários, em sua montagem e seus elementos. Durante as cenas que se passam no mundo real, a fotografia sempre puxa para um tom de marrom com planos abertos da cidade. Quando muda para o mundo digitalizado do Grid, passa a apostar no contraste entre o preto e o branco com o neon azul e laranja. Nas sequências de ação, tira o fôlego de quem assiste, tudo muito bem filmado sem deixar o espectador perdido no meio das correrias. Fora isso os efeitos visuais esbanjam qualidade e criam uma atmosfera única. Destaques para o rejuvenescimento de Bridges para o personagem Clu, a transformação dos bastões em light cycles e seus rastros translúcidos coloridos, na morte pixelizada dos programas, enfim, o filme inteiro.

O 3D merece um pequeno parágrafo. É mais utilizado na profundidade dos planos e, poucas vezes, o espectador verá um disco voando em sua cara. O efeito melhora ainda mais a beleza do filme, mas para os que estão empolgados em ter um passeio numa light cycle podem esquecer.

Simplesmente eletrônica

A dupla francesa Daft Punk compôs toda a trilha original do filme e a escolha não poderia ter sido melhor. Todas as músicas são envolventes e combinam com universo tecnológico do filme. Atente que na parte da “balada” do filme, têm uma breve participação especial.

Os efeitos sonoros também são incríveis e acompanham a qualidade técnica do filme. São responsáveis pelas características aos personagens – a voz de alguns programas é digitalizada. Vários ruídos e “explosões” são únicos, como a colisão das light cycles nos rastros de luz, o barulho dos motores das naves “firewall” e na queda dos cristais de pixels. Fora isso utiliza de forma brilhante a transição de um cenário para outro em respeito à música. Por exemplo, quando Sam chega no fliperama e liga a energia, começa a tocar “Separate Ways” e logo depois “Sweet Dreams” e conforme explora os quartos do lugar, a música fica distante e abafada E quando volta ao salão principal ela volta a ficar alta. Isto acontece também na cena da boate de Castor. Um dos primeiros filmes a brincar com a física do som foi o alemão “O Anjo Azul” na época que o cinema tinha cérebro (1930), ao contrário de hoje em dia, apesar das raras exceções.

Abrindo as portas da direção cinematográfica

O novato Joseph Kosinski estréia em alto estilo no cinema – logo de cara dirige um projeto milionário. Com certeza, ele sabe dirigir sequências de ação porque todas prendem a atenção do espectador e são dinâmicas, o que não acontece na edição das cenas que desenvolvem a história deixando-as bem forçadas e lentas.

Também insere corretamente em seu filme a última modinha do mercado, slow motions. Além disso, homenageou o projeto original com algumas referências, como o pôster do “Tron: Uma Odisséia Eletrônica” no quarto de Sam e a posição dos personagens no set durante o clímax do filme. Existem algumas ideias que ficaram muito interessantes como a cena que Sam se prepara para entrar na arena dos jogos “gladiatoriais”. Nesta parte as Sirens e Beau Garret se movimentam roboticamente evidenciando a artificialidade de suas personagens.

Vamos assistir?

“Tron – O Legado” não será lembrado por suas atuações “memoráveis” e muito menos pelo seu roteiro “brilhante”. Com certeza, marcará época graças a sua qualidade técnica e sua música viciante. Com toda a certeza, vale a pena mergulhar na distopia mecatrônica de Tron. Eu não sei vocês, mas meu ingresso para um retorno (agora em IMAX) já está no meu bolso.

Crítica | O Ritual (2011)

Eu já havia dito antes que “O Último Exorcismo” não seria o último filme de exorcismo que o espectador veria atingir as telonas. Possessão demoníaca sempre foi um tema que atraiu muitos espectadores para as salas de cinema, porém com o tempo a fórmula começou a ficar desgastada e, consequentemente, o público se desinteressou. Alguns até tentaram uma abordagem diferente, um pouco mais realista, como “O Exorcismo de Emily Rose”, baseado no caso de possessão mais famoso do mundo, mas falhou na crítica. Novamente surge outro filme de exorcismo e afins, mas será que realmente vale a pena assistir uma história que você já sabe o final?

Os membros da família Kovak não tem muita opção sobre qual carreira seguir – ou viram agentes funerários, ou viram padres. Michael ainda está perdido sobre qual rumo tomar em sua vida e decide esfriar a cabeça em um convento estudando para se tornar padre, mesmo não gostando da ideia. Após quatro anos no curso, Michael prova ser um aluno excepcional e um padre superior, Matthew reconhece seu talento e o manda direto a Roma para realizar um curso de dois meses de aprendizado do exorcismo. Lá, conhece Padre Lucas, um exorcista renomado, que o ensinará a arte da realização do exorcismo. No entanto, as coisas começam a se complicar graças ao ceticismo de Michael e um caso de possessão difícil de ser resolvido.

Novos ares a graças antigas

O roteiro de Michael Petroni, baseado no livro de Matt Baglio, que, por sua vez, é inspirado em fatos e personagens reais, tenta abordar de uma forma mais realista e entregar novas impressões ao caricato mundo do exorcismo. Ele consegue até causar um estranhamento no início, graças ao ritmo lento e a surpresa das sessões de exorcismo – ao contrário do que muitos pensam, o demônio ou espirito não é exorcizado da pessoa logo na primeira sessão… Isto pode virar um ritual de dias, meses ou anos. E também deixa bem evidente que não são todas as pessoas que podem ser possuídas – tudo depende do estado de espírito. É perceptível que os personagens possuídos estão com uma instabilidade emocional pesada.

Os diálogos em si são bons, mas ocorre uma transformação fenomenal durante as conversas dos padres com o demônio, que ganha um fundo psicológico instigante graças ao ceticismo de Michael. Com essa proposta realista, não espere ver exorcismos non-sense. O próprio roteiro cita: “O que esperava? Cabeças girando, sopa de ervilha?”, uma referência canônica ao “O Exorcista”, de 1973, onde levitação era coisa de criança. Também há referências históricas como a mal explicada “mula” que, na verdade, trata-se do Diabo de Jersey que aterroriza pessoas até hoje.

Após construir uma narrativa original, envolvente e interessante, o ego fantasioso subiu a cabeça do roteirista, como de costume, destruindo todo o trabalho feito durante as longas horas do filme. O ato final do filme só é suportável graças a Hopkins, mas vamos deixar isto para seu parágrafo. A fidelidade com o plausível é completamente mandada para os ares no fim da película, graças a luta greco-romana-demoníaca e a incrível telecinese que Padre Lucas apresenta para o público. Fora isso, durante o último exorcismo, uma força sobrenatural tenta adentrar o quarto, onde acontece o ritual, desferindo pauladas ritmadas na porta, cujo único obstáculo era a maçaneta. Outro aspecto que incomoda é a relação de Michael com a jornalista Angeline criada do nada e completamente sem fundamento, colocando em dúvida as reuniões do padre com a moça.

Exorcizando Hopkins

Novamente, o filme é do coadjuvante. Anthony Hopkins está incrível como sempre. Mas desta vez aconteceu algo que não se via desde “O Silêncio dos Inocentes” – ele realmente encarnou o personagem e se divertiu enquanto atuava. Existem duas atuações no mesmo personagem – a primeira é divertida, caricata, descontraída e um tanto cansada com uma naturalidade difícil de ver hoje. Já a segunda é pesada, energética, cheia de tiques, com um psicológico mais interessante e completamente insana. Uma coisa que ajudou muito em sua atuação, foram as famosas linhas faciais de expressão, configurando um aspecto tenebroso e ameaçador ao personagem transformado.

O motivo de Colin O’Donoghue ter sido escalado como protagonista são obscuros, quem sabe até um pacto com o tinhoso? Seu desempenho não chega a incomodar, mas é simplesmente inexpressivo. Ele consegue criar um personagem insosso, desinteressante, apático e monótono, deixando o espectador ansioso para rever Hopkins em tela.