Crítica | Ouija: Origem do Mal

Ouija: Origem do Mal (Ouija: Origin of Evil), prequel do sucesso de 2014, Ouija: O Jogo dos Espíritos, é mais um dos vários exemplos que o mostra de como o cinema atual está em meio de uma crise criativa, pois não passa de uma repetição de fórmulas do gênero

A história se passa em 1967, em Los Angeles, Alice Reaser (Elizabeth Reaser) é uma viúva que dá golpes em clientes fingindo se comunicar com espíritos dos entes queridos que partiram. As suas filhas, a adolescente Lina (Annalise Basso) e a criança Doris (Lulu Wilson), acabam participando dos golpes. Um dia, Lina diz pra sua mãe para comprar um tabuleiro Ouija para melhorar a sua performance durante os golpes, mas quando Doris começa a usar o tabuleiro para tentar conversar com o falecido pai, um espírito maligno acaba possuindo o corpo da criança.

O filme não só reutiliza elementos de filmes recentes, como Invocação do Mal, mas de outros tantos filmes sobre espíritos e possessão, que se torna um longa repetitivo, clichê e previsível. Todos os clichês do gênero estão ali: a casa assustadora; relação familiar complicada; Doris é meiga e inocente e se torna o oposto quando possuída; tem o padre (Henry Thomas) que é o amigo da família e que vai tentar salvar o dia; entre outros já vistos em tantos filmes. Se não bastasse essa repetição de fórmula, o longa apresenta personagens unidimensionais e burros, relações mal desenvolvidas e uma lógica interna que não faz sentido. É só prestar atenção após o último susto do longa (achou mesmo que esse clichê não entraria na lista?), que mesmo sendo uma cena bem feita, dentro da própria lógica dada pelo filme não faz nenhum sentido. A questão não é apenas dele não ser um roteiro que não inova em nada, é uma fábrica de repetições do gênero.

Já a direção de Mike Flanagan tem ideias boas, mas que pecam na execução. A ideia de fazer esteticamente como um filme da década 70 é muito interessante e nisso o diretor e a equipe fazem bem. Todos os cuidados estão ali: o zoom na lente; câmera no tripé criando uma imagem estática; fotografia granulada; iluminação com sombras nos rostos dos atores; transições em fade de um plano para outro, nesse ponto a equipe acerta. Pena que a proposta vai para o espaço quando são inseridos os péssimos efeitos especiais que mostram os espíritos malignos. Além de serem efeitos risíveis, o visual dos espíritos é genérico ao extremo. Parecem os “Dementadores” de Harry Potter, só que com os olhos amarelos. O mesmo pode se dizer de Doris quando está possuída. Além de o efeito ser ruim, a menina faz as mesmas coisas que outras possuídas fizeram: voz demoníaca; anda nas paredes; olhos brancos; a boca se abre até a altura do umbigo, ou seja, mais do mesmo.

Além desse tropeço, Flanagan erra no que é o principal em filme de terror: causar medo. O diretor consegue em algumas cenas criar tensão, mas prefere apelar na maioria das vezes para o susto fácil. E para piorar, os sustos são extremamente previsíveis. Enquanto ele está construindo o suspense dá para notar aonde será e qual será o susto. Em um filme de terror, o diretor errar o principal tira boa parte da diversão do público. Em Ouija: Origem do Mal é fácil tomar susto, mas dificilmente alguém sairá realmente amedrontado.

O elenco acaba sofrendo com o roteiro e com a fraca direção de atores de Flanagan. O elenco mais velho está péssimo. Elizabeth Reaser não consegue convencer como mãe ou esposa e não tem nenhuma química com Henry Thomas ou com as filhas. Thomas até se esforça para que seu padre Tom tenha uma presença, mas é muito prejudicado pelo roteiro. As meninas são as que se destacam, o que não significa que fazem trabalhos excepcionais. Annalise Basso consegue criar camadas para Lina, não a deixando apenas como uma adolescente idiota. A atriz consegue mostrar o amadurecimento e as dificuldades das situações que estão sendo passadas por ela. Já a pequena Lulu Wilson tem presença e carisma, mas na maioria do tempo só fica mudando de expressão de bonitinha pra assustadora, sem nenhum tipo de crescimento dramático. É um dos casos em que não foi melhor por conta da direção e do roteiro.

Ouija: Origem do Mal acaba se tornando mais um filme de terror genérico. Não muda nada e tampouco adiciona algo ao gênero. É só um longa repetitivo e formulaico. Quem já viu pelo menos dois filmes de possessão vai saber o final do filme em pouco tempo. Quer ver algo assustador e com espíritos? Veja Invocação do Mal 2, que pelo menos é bem desenvolvido e é realmente assustador, mesmo tendo uma história semelhante.

Crítica | O Contador

É bem possível que o cinema contemporâneo não tenha passado por uma profunda crise de histórias originais, escritas diretamente para a tela, como neste ano de 2016. É possível contar nos dedos os roteiros originais de destaque nos lançamentos dos estúdios majors. O pior é aguardar ansiosamente por esses lançamentos que podem se cercar de decepções como Jogo do Dinheiro. Felizmente, na cota de lançamentos da Warner, houve espaço para O Contador existir – mesmo que beba profundamente nos arquétipos vistos em narrativas de super-heróis.

Acompanhamos a história do contador Christian Wolff, um homem pacato e aparentemente normal. Porém, Wolff sofre da síndrome de Asperger, um tipo de autismo moderado. Seguindo sua rotina fixa para enfrentar todas as dificuldades causadas por sua deficiência, Wolff guarda um segredo tenebroso: é o contador de confiança de diversos criminosos da pior estirpe. Porém, dois investigadores do Tesouro Nacional encontraram uma pista que pode leva-los diretamente até Wolff. Enquanto isso, o contador arranja um novo cliente que lhe trará enormes riscos.

Bill Dubuque é o responsável pelo confuso roteiro de O Contador. Escrever uma sinopse para esse longa é realmente difícil, já que ele sofre de uma característica muito peculiar presente em poucos filmes como Tudo Pelo Poder: a troca de gêneros e propostas conforme a narrativa progride. Pelo que escrevi na sinopse, o filme parece ser uma mistura de drama psicológico com thriller de suspense, mas na verdade ele é majoritariamente um longa de ação cheio de tiroteios e lutas corporais. Bizarro, não?

Não somente o roteiro é responsável por esse estranhamento. O diretor Gavin O’Connor também varia o estilo da direção. Logo na abertura de seu filme, ele apresenta uma sequência intrigante com enquadramentos inteligentes para não revelar o rosto dos personagens durante a “perseguição”. Logo depois, já partimos para outro núcleo, também em flashback, explorando a infância de Christian, estabelecendo um backstory que define a importância de seu pai e irmão na narrativa. Então, já seguimos para outro núcleo, dos investigadores do Tesouro criando mais um drama para a agente Medina que sustentará toda a investigação. Nessas duas cenas, há uma abordagem clássica de melodramas aliados àquela atmosfera de suspense típica do diretor.

Depois disso tudo, enfim, Ben Affleck aparece como Christian Wolff, um personagem praticamente criado sob medida para o ator. Affleck mantém a expressão aérea na maior parte do tempo, nota-se que ele estudou os comportamentos e tiques de autistas – seu personagem tem diversos desses. A proposta do roteiro engana em primeiro momento, indicando um drama cotidiano desse personagem que é ao mesmo tempo impossibilitado de agir de diversas maneiras enquanto interage com o mundo do crime.

Dubuque quer mesmo mostrar uma face um tanto inédita do autismo, tratando mais como um superpoder para o personagem. Quando ele finalmente passa a apresentar Wolff mais como um vigilante obstinado a destruir todos que tentam traí-lo, o roteirista aposta em diversos flashbacks justificando o domínio absurdo em lutas e armas que o protagonista possui. Esse núcleo da infância do protagonista pode funcionar como uma faca de dois gumes: consegue resolver a burocracia de um dos seus muitos furos de roteiro enquanto sacrifica a fluidez da narrativa podendo irritar alguns espectadores.

Antes fosse somente a transição para o passado. Dubuque também demonstra muito interesse no núcleo mais chato do longa: o da investigação de Medina. Também quebra o ritmo do longa, além de ser uma narrativa bem enfadonha e esquecível – havia momentos, quando retornávamos a esse arco, que ficava surpreso, pois já tinha esquecido totalmente que ele estava presente no filme. Ao menos, o clímax da investigação rende uma sequência memorável para J.K. Simmons brilhar mais uma vez – O’Connor tem a brilhante sacada de sustentar um diálogo tenso através de um close up no ator com a profundidade de campo totalmente desfocada.

Uma constante bipolar nesse roteiro é o seu didatismo e obsessão em amarrar muitas pontas soltas. Porém, enquanto dedica tempo nos flashbacks para definir motivações através de muita exposição, o roteirista não consegue fazer a história do longa ter o menor sentido. Todo o conflito se resume com Wolff caçando os donos da empresa que o empregaram enquanto surge uma fagulha de interesse romântico com a contadora local. Mas, ao fim do filme, até mesmo um personagem se indaga: “por que raios contrataram você? ”. Exatamente, não faz sentido a empresa ter contratado Wolff sabendo quem ele é, o que ele faz, para resolver um problema ilógico, após algumas coisas ficarem subentendidas no decorrer do filme.

Já ao tiroteio final do clímax, também há uma reviravolta um tanto esdrúxula bastante previsível necessitando apenas um pouco de dedução lógica.

Porém, mesmo tendo todas essas características bizarras que eu já reclamei em diversos filmes, O Contador possui um charme interessantíssimo. O’Connor dirige suas cenas com leveza, nunca abandonando o humor. É como se o filme fosse autoconsciente dos absurdos apresentados enquanto brinca com o gênero de super-heróis. E, francamente, toda essa mistureba dá muito certo. O diretor apresenta diversas sequências plasticamente gratificantes e não tem medo de consumir o tempo para definir toda a curiosa rotina de Wolff criando esses picos dramáticos (clichês) somente no visual baseado nos contrastes das duas montagens que acompanham todas as tarefas do protagonista. Isso por si, já poupa muito da verborragia didática do longa.

Definindo que O Contador é um filme de ação, então é muito competente no que se propõe – principalmente na frieza lógica do protagonista ao executar diversos oponentes. O’Connor acerta bastante nos tiroteios e nas lutas, evitando aquela montagem frenética e irritante já vista em diversos filmes de super-herói. Finalmente aqui vemos uma ação se desdobrar em poucos planos, valorizando a coreografia e o trabalho dos dublês.

Como já demonstrado em Guerreiro, Gavin O’Connor não é um diretor típico, uma marionete de produtor. Há aqui algumas amostras autorais de sua técnica como alguns enquadramentos inteligentes carregados de metáforas visuais. Por exemplo, em um plano conjunto onde Wolff e seu contratante estão na frente de um painel exibindo a mão robótico de uma protése em contato com a humana. Wolff justamente está enquadrado no lado da mão criada por matemática racional e de potencial mais funcional do que um membro orgânico, mais frágil, que emoldura o outro personagem no plano. É básico, com certeza, mas tem um insight valioso nisso dizendo muito com pouco.

O Contador é um dos filmes que consegue desarmar a maioria dos argumentos que damos ao definir se recomendamos ou não uma sessão no cinema. Ele tem muitos furos, é repleto de problemas estruturais nessa escolha dúbia entre tantos pontos de vista, seus personagens estacionam na narrativa, evoluindo muito pouco na jornada, além dos risos involuntários que surgem em diversos momentos. Porém é tão divertido, com um quebra-pau tão genuíno como o de John Wick, plasticamente belo, com um Ben Affleck inspirado, além da trilha musical que se destaca, que é muito difícil não se divertir com essa história. É um filme-pipoca honesto e, sinceramente, precisamos de mais filmes como este.

Review | Mafia III

Mafia é uma franquia bem-sucedida que angariou muitos fãs principalmente depois do estrondoso sucesso causado por Mafia II, jogo com uma narrativa intrincada e inteligente, oferecendo um estudo de personagem clássico da jornada sobre a corrupção do espírito humano vinda através do poder. Não somente a história agradava muito, mas também toda a atenção com a jogabilidade adequada e nos minuciosos detalhes com o mapa que recriava uma Manhattan dos anos 1940/50.

Portanto, o lançamento da terceira aventura da franquia era mais que aguardado pelos fãs. Inclusive, os desenvolvedores da Hangar 13 e a 2K Czech impressionaram com o anúncio do game que exploraria uma cidade fictícia inspirada em Nova Orleans em 1968, um dos períodos mais conturbados de uma década sangrenta. Fora o fato de o protagonista ser negro, sofrendo retaliações racistas por todos os lados. Toda a proposta era inovadora e surpreendia muito pela audácia da promessa de ver tudo isso combinado a uma experiência única que os jogos Mafia proporcionam.

Entretanto, a marca maldita desta geração apareceu novamente com o lançamento de Mafia III. O hype falou mais alto e a entrega final se resume em: decepção. E não é qualquer decepção. Um jogador fã da franquia estará se perguntando a partir da segunda hora de jogatina o que raios fizeram com esse jogo. Admito que fiquei espantado com a qualidade inicial entregue aos jogadores. Obviamente, não foi um espanto bom.

Após o game te surpreender ao exibir o formato que sua narrativa será contada – através de três entrevistas em documentários, o choque de um gameplay quebrado já tomava conta. De cara já era possível denotar que o jogo não estava pronto de forma alguma para ser lançado agora em 2016. O quesito gráfico é o que mais incomoda, pois tudo parece datado, sem polimento.

Texturas porcas em baixa resolução preenchem diversos cenários no vasto mapa de mundo aberto de New Bordeaux. Os modelos repetitivos de pedestres, inimigos e subchefes também incomodam. O céu do jogo é um dos mais horrorosos já feitos para mapa aberto com nuvens tão bizarras que fariam artistas impressionistas terem inveja. Até mesmo personagens mais importantes para a narrativa tem expressões pálidas durante diálogos preguiçosos nos trechos in engine, ou seja, que não são formatados previamente em computação gráfica de maior qualidade para os trechos de exibição dos documentários ou das sequências de conversa com Donovan e outras partes de maior peso narrativo. O choque é tão grande que nem parece o mesmo jogo.

Depois da má surpresa dos gráficos obsoletos e esquisitos, nos concentramos mais na narrativa. Assim como em Mafia II, acompanhamos um veterano de guerra – do Vietnã, no caso, em seu retorno à cidade natal. Lincoln Clay, já um sujeito envolvido com mafiosos, não demora muito para retornar aos negócios escusos de Sal Marcano e seu filho Giorgi. Os três tramam um assalto à reserva federal que é bem-sucedido. Porém, ao retornar ao bar de seus amigos Sammy e Ellis, os Marcano traem Clay, tentando assassiná-lo e destruindo completamente a casa de seus companheiros.

Felizmente, graças ao crânio de adamantium de Lincoln, ele sobrevive já que a bala apenas passa de raspão em sua cabeça. Seu único amigo, padre James, o socorre e recupera Clay enquanto a política americana e os direitos civis da população negra se incendeiam com a morte de Martin Luther King. Saindo do coma, Clay jura vingança decidindo acabar com todo o império mafioso de Sal por New Bordeaux, além de minar o plano do mafioso de construir um cassino.

Mais do que esperada, a narrativa clássica de vingança só é quebrada graças às inserções dos trechos de documentários relatando os eventos do jogo e dos pensamentos de personagens importantes sobre as ações de Lincoln e como ajudaram ele a se transformar no pior pesadelo dos carcamanos. Em especial, os personagens de padre James e John Donovan recebem esse tratamento durante e pós acontecimentos do jogo. O terceiro entrevistado, o detetive federal Maguire só aparece durante as cenas de documentários – um desperdício de personagem que poderia ter surgido na aventura como um policial obstinado a acabar com Clay conforme o protagonista se torna mais poderoso.

Aliás, definindo a narrativa do jogo, ela é rica e consegue te prender graças a obsessão do protagonista em matar tudo e a todos, porém, analisando da forma necessária, trata-se de uma história genérica que tenta fugir do convencional graças a escolha inteligente da cor de pele de Clay. Raramente temos diálogos que os enriquecem como personagens e por mais surpreendente que seja, Lincoln é o personagem mais fraco dentre todos. A jornada obsessiva deixa o personagem redundante e repetitivo, não há outros desejos ou planos para ele: somente a matança. Então, basicamente, ele é o brucutu do cinema dos anos 1980 como Stallone Cobra.

Os outros coadjuvantes têm um pouquinho mais de detalhamento, bom, ao menos em suas introduções. Como Thomas Burke, um homem que luta contra o sofrimento do assassinato de seu filho enquanto tenta conciliar suas operações da máfia irlandesa. Ou Vito Scaletta, nosso protagonista mais interessante de Mafia II que corre risco de ser morto pelos homens de Sal. E Cassandra, a que ganha menos destaque ou relevância dentre os três. Os roteiristas não se dedicam muito a desenvolvê-los após as missões de introdução – o mais afetado é o drama de Burke, que estava se afundando no alcoolismo.

Esses chefes de quadrilha te auxiliam na jornada e, com a escolha inteligente do game design, tem papel ativo na mecânica te fornecendo melhorias em armas, saúde e veículos e outros serviços como subornos, cortes de linhas telefônicas e uma gangue de mercenários para auxiliar nos tiroteios, conforme o lucro de cada um aumenta a cada nova conquista de territórios que você designar para eles após dizimar a máfia de Sal. Detalhe, caso passe muito tempo sem oferecer territórios para os aliados, eles automaticamente tentam trair você – novamente, um uso inteligente da mecânica do jogo.

Em compensação ao quarteto de personagens principais pálidos e sem graça, os coadjuvantes do documentário tem mais personalidade. Padre James consegue cativar pelos testemunhos de ternura, saudade e amargor sobre a vida e amizade que tinha com Clay, além de revelar seu passado denso nas trincheiras da 2ª Guerra Mundial. Já Donovan, o especialista em grampos e inteligência que trabalhou com Lincoln no Vietnã, é o personagem mais funcional – ele que move os objetivos do jogo, além de servir como alívio cômico.

Os animadores e roteiristas se empolgam mais com o personagem oferecendo diversas situações marcantes, assim como diálogos refinados e dinâmicos. Já por serem ligeiramente melhores que o restante, tudo que envolve Donovan te mantém acordado – mesmo que o personagem seja somente estiloso, os roteiristas não dedicam muita coisa no backstory ou na própria relação com Clay. Mesmo assim, Donovan já seria um protagonista muito melhor para essa história.

Até mesmo o racismo que foi tão divulgado como fator decisivo no jogo não se comporta de modo mais incisivo. No mais, é usado como ofensa por alguns pedestres em bairros mais nobres, além de ter um jogo interessante com a polícia que sempre observa Clay de perto quando o avistam. Também é inteligente o modo como os policiais reagem em diferentes bairros: os de concentração negra, o descaso é maior com assassinatos; já se você dirigir de modo perigoso em vizinhanças de elite, a polícia já inicia uma perseguição.

Se ao menos o jogo se mantivesse medíocre o tempo inteiro, Mafia III não teria angariado a fúria de tantos jogadores, mas este não é o caso. Muitos dos problemas bizarros já foram corrigidos, pois o game constantemente encerrava o executável, além dos diversos bugs visuais e de construção que assolaram os dias de lançamento. Um dos mais irritantes era o problema da iluminação dinâmica do mundo aberto, criando sombras e brilhos intensos em questão de segundos como se nuvens colossais voassem em alta velocidade encobrindo o sol. Ainda há problemas de brilho e oclusão ambiental em diversas partes do jogo, só que estão menos gritantes aos olhos agora.

Porém, em um videogame não há nada mais importante do que dois fatores: diversão e design de jogo. Os desenvolvedores de Mafia III não aprenderam com os erros do passado: eles os repetem de modo mais estúpido. Em Mafia II tínhamos um mapa sandbox com diversas atividades e estabelecimentos para interagir, porém o jogo era dividido em capítulos que forçavam uma jogatina linear sem dar muita margem para a exploração. Já aqui temos um mapa gigantesco com diversos estilos arquitetônicos belíssimos e bem construídos, mas totalmente mortos, que não oferece um incentivo para o jogador explorar: não há lojas de roupas, cabeleireiros, mecânicos, restaurantes, cinemas, teatros – nada que seja interativo de fato, no design é tudo adequado à época.

É tudo 8 ou 80 com a 2K pelo jeito. Uma pena, pois algum cuidado com as atividades dos NPCs eles tiveram, já que as ruas sempre possuem movimentação lógica e bem delineada. Porém, New Bordeaux não chega nada perto das possibilidades oferecidas nas cidades de Grand Theft Auto V, um jogo da geração passada. Ao menos, existem diversos coletáveis como as clássicas Playboys espalhadas no mapa – embora algumas edições sejam repetidas do jogo anterior.

O maior problema do jogo – e que praticamente o enterra, é a escolha preguiçosa de game design e da mecânica principal. Assim como em Godfather II ou Far Cry 3, em Mafia III o progresso só vem após acabar com os territórios inimigos. Cada um desses, é controlado por um subchefe que podemos recrutar ou assassinar.

Para fazer esses subchefes aparecerem, é preciso causar prejuízos nas finanças daquele distrito. Nisso, o jogo te oferece algumas possibilidades, como matar um líder de gangue, interrogar um x9, queimar produtos, libertar escravos ou prostitutas, entre outros. Causando a quantidade de danos, o subchefe aparece em um prédio que provavelmente você já terá visitado durante o processo de causar prejuízo. Matando o chefe, você já designa o esquema para um dos seus três comparsas.

Porém, para conseguirmos eliminarmos o capo ou tenente comandante desse distrito, é preciso também matar o segundo subchefe a partir do mesmíssimo princípio. Então finalmente é possível começar a vingança de Clay – nos confrontos contra os chefes, há boas cutscenes, muito bem dirigidas, exibindo como cada um se comporta com o medo de morrer. Gostaram do processo? Então basta repetir a mesma coisa 9 vezes. Opa, na verdade, 18 vezes já que cada distrito tem dois subchefes. Missões roteirizadas? Sim, temos pouquíssimas dessas.

Não há diversidade alguma entre um distrito e outro. São as mesmas missões recicladas em locais diferentes. Obviamente, não demora muito para o game se tornar extremamente maçante graças a essa jogabilidade tosca - você simplesmente para de se importar. Durante a minha jogatina, jurava que o jogo tinha me custado 50 horas, porém, quando fui checar, havia pouco mais de 18 horas depois de fechar a história. Logo, o tempo se dilata aqui, é um sacrifício fechar um game que te força fazer a mesma missão diversas vezes. E pior, o desfecho da história não compensa, apesar do ótimo diálogo final.

Ao menos, o pós-jogo poderia abrir uma nova fronteira de missões aproveitando o status poderoso do protagonista em consolidar seu império criminoso. Porém uma vez terminada a história, também não há absolutamente nada para fazer. Justo ali que seria o momento ideal para explorar a fundo o protagonista e, talvez, apresentar Maguire como o rival que ele deveria ter sido. Ou abrir uma brecha de missões secundárias com Donovan e sua quest pessoal. Mas nada disso é feito. Nada.

Outro fator que incomoda é o completo descaso com a atenção aos detalhes que marcaram a franquia Mafia. Toda aquela interação com cenários e objetos desapareceu. O negócio é tão gritante que até foi compilado em diversos vídeos no Youtube que você pode ver aqui e aqui. Até mesmo os modelos de danos de colisão de veículos são os mais pobres já vistos em game free roam.

Em contrapartida, os tiroteios conseguem divertir, a reação dos inimigos ao serem alvejadas são realistas e alguns agonizam por minutos até morrer. O som é estupendo assim como a seleção de músicas licenciadas que explora o que havia de melhor no pop rock de 1968 – bom detalhe em deixar o rádio com interferência quando atravessamos túneis ou estacionamentos. A dublagem é excelente conferindo alguma personalidade aos personagens que sofrem na mão do roteiro.

Enfim, Mafia III é uma enorme sucessão de diversas decepções. Frustrações com os bugs, com os gráficos datados a mal polidos, com a história de final razoável, com o desperdício completo de seus personagens, nas terríveis escolhas de game design nos obrigando a repetir as mesmas missões até a sua conclusão, da falta da interatividade marcante e do espírito completamente medíocre desse game. Ele pode ter seus bons momentos, mas nada que justifique o alto custo do preço tabelado. O melhor a se fazer é esperar, e muito, até que o preço caia. De resto, tenhamos fé que Mafia IV seja o jogo que todos os fãs ansiavam que este fosse.

Crítica | Jovens, Loucos e Mais Rebeldes!!

Quando perguntam sobre o que se trata um filme de Richard Linklater, é muito fácil dar a impressão de termos uma produção vazia e flácida durante a resposta. Se eu disser que uma série de filmes gira em torno de um casal conversando o tempo todo, pode parecer maçante e sem graça, até o momento em que nos deparamos com a trilogia de Antes do Amanhecer. Se eu disser que um filme gira em torno de adolescentes enchendo a cara e trocando ideia por uma noite, pode parecer só mais um besteirol americano, mas é Jovens, Loucos e Rebeldes. E se eu disser que um filme todo simplesmente acompanha o crescimento de um garoto, estamos diante de Boyhood - Da Infância à Juventude.

Nessa lógica, para quando perguntam sobre o que os filmes de Linklater são, a resposta mais verdadeira e apropriada é uma só: vida. São histórias centradas em personagens, emoções e como o mundo as afeta, e o cineasta é um dos melhores na arte de capturar essa pureza naturalista. Não fosse por ele, Jovens, Loucos e Mais Rebeldes!! seria apenas um filme qualquer, mas é algo mais especial do que poderia (e deveria) ser.

Batizado pelo próprio Linklater como uma "sequência espiritual" para Jovens, Loucos e Rebeldes (como a tradução nacional literalmente nos escancara), o filme nos apresenta ao jovem Jake (Blake Jenner), recém saído para começar a vida acadêmica em uma universidade no Texas. Chegando lá, ele conhece seus colegas de fraternidade e inicia os treinos para sua posição como jogador de beisebol para a faculdade, ao passo em que conhece as maravilhas das festas e a confraternização universitária - tudo a alguns dias do início das aulas.

É muito parecido com a atmosfera de Jovens, Loucos e Rebeldes, servindo sim como uma espécie de continuação - afinal, o início da vida universitária é um tema tão interessante quanto o fim do colegial. Então, partimos da magia de Linklater de tornar o cotidiano e ordinário tão interessantes e humanos. Vemos Jake fortalecendo laços com seus amigos, discussões sobre quais festas ir, quais mulheres paquerar e tudo o que poderíamos esperar de um universo jovem assim. A prosa de Linklater permanece inteligente, mas mantendo uma linguagem realista e que se aproxime do mais mundano possível.

Não que isso não dê a oportunidade de Linklater explorar seu viés mais poético, já que um dos melhores núcleos do filme é quando Jake conhece a aluna Beverly (a ótima Zoey Deutch) e inicia uma série de flertes e diálogos de walk and talk que remetem diretamente às deliciosas conversas de Ethan Hawke e Julie Delpy na trilogia do Antes. São momentos de leveza, diversão e excelente química entre Jenner e Deutch, que nos faz desejar observar aonde essa história culminará após os créditos começarem a subir.

As cenas de Jake com os amigos são as mais engraçadas, especialmente pela diversidade de festas que o grupo acaba frequentando. De boates típicas dos anos 80 até house parties que, como de costume, saem do controle além do esperado e bailes em rodeios e uma bizarra festa à fantasia do grupo de teatro, são situações divertias das quais Linklater tira muito proveito, principalmente pela força de seu elenco. Além de Jenner, o elenco quase que predominantemente novato se sai muito bem, com destaque para J. Quinton Johnson como Dale, Juston Street como o surtado Jay e Glenn Powell como o fanfarrão Finnigan. E ainda que não seja exatamente um novato, Wyatt Russell garante um dos personagens mais interessantes e inesperadamente melancólicos como Willoughby.

Outro aspecto importantíssimo do filme - assim como em quase todas as obras do diretor - é o uso brilhante de uma trilha sonora incidental nostálgica e vibrante. Já vemos no título original (Everybody Wants Some!) a canção famosa do Van Halen, e o filme segue essa linha musical evocativa e digna do "original", que pode-se orgulhar de ter uma das melhores seleções musicais do cinema americano. Aqui, o filme já começa no 220 com o uso memorável de "My Sharona", do The Shack e ainda traz Pink Floyd, Kool & The Gang, Frank Zappa, Dire Straits entre muitos outros. Ótima playlist.

É difícil analisar um filme onde praticamente "nada acontece". A técnica de Richard Linklater não é inovadora ou particularmente criativa, mas Jovens, Loucos e Rebeldes!! é uma experiência envolvente e divertidíssima graças à humanidade dos personagens e do fantástico roteiro.

Crítica | Easy - 1ª Temporada

A forma como consumimos entretenimento foi revolucionada pela Netflix de maneira absurda. Se não bastasse as séries originais, e receber todos os episódios das mesmas de uma vez só, se livrando de pesadelos que as séries televisivas proporcionavam, como o hiato, podemos vivenciar uma nova fase nessa revolução nas séries: as antologias. Depois do sucesso de Black Mirror, recém adquirida como série original Netflix e que sua segunda temporada chega nesse mês no dia 28 de outubro, temos Easy, de Joe Swanberg.

Easy é mais uma série original Netflix, feita em oito histórias de duração inferior a trinta minutos, que se dedica a expor o cotidiano do ser humano e seus relacionamentos, seus problemas sociais e suas vidas sexuais, com tom leve e descontraído, tratando tudo da forma mais natural possível, como deveria ser.

Swanberg em sua primeira autoria, faz isso de uma maneira que ainda não tínhamos visto, sendo bastante diverso e mantendo totalmente um tom de honestidade com o público, pois o tempo visto em tela lembra nossa vida, aproximando ainda mais o espectador da realidade retratada. Vale ressaltar que Swanberg dirigiu um episódio da série Love (2015), de Judd Apatow, uma série que chegou chutando a porta para falar sobre o amor, mas de uma forma mais imatura.

Mas indo direto ao ponto, em oito curtas histórias a série mostra uma variedade imensa:relacionamento lésbico, ménage à trois, traição, o sexo em diferentes fases da vida, e isso é ótimo, uma diversidade enorme de problemas que acontecem na vida, mas que pouco são retratados no audiovisual. Em Cinderela Vegana por exemplo, segundo episódio da série, conhecemos Chase, uma jovem que se apaixona por uma ativista vegana e decide mudar sua rotina, fazendo uma reeducação alimentar e adotando uma bicicleta. Me pergunto se anos atrás veríamos uma série com essa proposta e com este tipo de enredo.

A intenção dos criadores parece apresentar esses tais problemas que temos no cotidiano, e nunca resolvê-los, mas sim jogar verdades para que possamos refletir (como em Black Mirror). Porém aqui, não existe uma pretensão de chocar o público, para que fiquemos totalmente no limbo da depressão; o roteiro é divertido, existem falas improvisadas, os atores estão... como melhor posso dizer, vivendo. E o elenco composto por Orlando Bloom, Dave Franco, Michael Chernus, Hannibal Buress, Malin Akerman, Emily Ratajkowski só fortificam que Easy está muito mais interessada em passar um tom mais leve e descontraído ao invés de desdenhar do seu público.

Não saiba absolutamente nada além do necessário, e Easy, uma série que é fruto de uma época repleta de movimentos sociais que estão cada vez mais engajando as pessoas a mudarem de ponto de vista, poderá divertir se a procura for uma obra rápida, apimentada e honesta. Por depender do improviso de seus atores e até do próprio tom bobo, está longe de ser um Master of None,mas se já estiver dormindo ao assistir Luke Cage, talvez tenha achado a solução.

Texto escrito por Vitor Marra.

Crítica | Doutor Sono

Aviso: A resenha contem spoilers do livro O Iluminado

30 anos depois de o Stephen King lançar uma das suas mais populares obras, O Iluminado, eis que decide resolver uma dúvida antiga dos fãs, afinal, o que aconteceu com o garotinho Danny Torrance? Assim, em 2013, Doutor Sono é publicado.

Quem já está acostumado com a escrita do Stephen King já sabe o que esperar, ótimo desenvolvimento dos personagens e das relações entre eles, narrativa fluida e a cereja do bolo dos romances de horror do Stephen King, um bom elemento sobrenatural. No caso deste livro acho que o ultimo ponto podia ser muito melhor explorado. Vamos ao enredo.

O livro começa pouco depois de onde O Iluminado parou. Danny e sua mãe Wendy Torrance continuam sendo perseguidos pelos fantasmas do Hotel Overlook, o velho ex-cozinheiro do hotel mal assombrado, Dick Haloran ensina a Danny como lidar com os fantasmas.

Segue mostrando os vilões da vez, um grupo de “Vampiros” nômades que viajam em trailers conhecido como o Verdadeiro nó, que suga a essência dos iluminados que eles chamam de “vapor”. Depois vemos um Danny mais velho que apesar dos maus exemplos do seu pai, se tornou um bêbado.

Danny se torna um andarilho até que se estabelece em Teenytown, uma pequena cidade onde ele conhece Billy Freeman, um homem que partilha de um pouco do dom de iluminação de Danny e Casey Kingsley, que apresenta Danny ao AA (Alcoólatras anônimos).

Uma das perguntas que o King se fazia bastante, como ele diz em sua nota do autor era “e se o perturbado Jack Torrance conhecesse o AA?” Ele quis mostrar isso pelo filho dele, Danny. Isso também reflete a mudança do próprio autor que sabe, por experiência própria como é ser um alcoólatra e largar o vício.

Dan arranja emprego em um asilo, onde ele usando sua habilidade de iluminado facilita a passagem dos idosos para a morte, ganhando assim a alcunha Doutor Sono.

Paralelamente, nós conhecemos a outra protagonista desta história, Abra Stone, minha personagem favorita, uma garota iluminada de 13 anos muito poderosa. Um dia Abra encontra um um anuncio de pessoas desaparecidas e vê um garoto que foi morto pelo verdadeiro nó. Ela sabe que foi morto pelos mesmos, porque presenciou a morte do garoto em uma experiência extra corpórea. Assim ela parte novamente com sua projeção astral para espiar os assassinos, o que se revela ser um grande erro, pois revela sua localização. O verdadeiro nó passa a caçá-la.

Abra manda uma mensagem mental a Dan que concorda em ajudá-la. A relação da Abra com ele é muito interessante, a identificação é imediata, Abra faz Dan lembrar a si mesmo quando criança e Abra confia plenamente nele, como se fosse um pai (ou tio como ela o chama).

Alerta de Spoiler

Para mim, o maior problema da história é o elemento sobrenatural, tão bem trabalhado por King em outras obras, mas aqui deixa a desejar. É apresentado muito rapidamente, sem muitas informações, fiquei me perguntando quais eram suas origens, entre outras coisa. Além disso não me passaram medo em momento algum, eles não tem o mesmo “charme” que os fantasmas do Overlook tinham, bem longe disso.

Nem ao menos são vilões que eu aprecie, citando uma frase do próprio livro dita (ou melhor pensada) pelo personagem Dan Torrance : “Que tipo de palhaços são esses caras?”. Já me pegava pensando nisso a partir do meio do livro quando percebi que eles não passavam de indivíduos que só sabem matar crianças covardemente, não sabendo se adaptar muito bem às situações apresentadas, como ter que lidar com adultos. Não é o tipo de vilão que eu gosto de acompanhar.

E há outro elemento que me incomodou bastante, a doença que pegam do “garoto do baseball”. Afinal, eles estão matando crianças e sugando seu vapor a séculos, como é sugerido no livro. Por que eles tinham que pegar essa doença logo agora dessa criança específica?

Além da Abra ser uma testemunha de um assassinato que eles realizaram, ela também é cheia de vapor. Não dá nem pra ser considerado uma conveniência, porque eles já tinham motivo de sobra para capturar a Abra.

Há também o mais que desnecessário plot twist, Dan é realmente tio da Abra, o seu pai, Jack Torrance deu uma escapada em uma festinha e engravidou a avó da Abra, que ele provavelmente nem lembrava o nome. Que diferença isso faz para a história? Nenhuma. No final tudo volta ao normal. O Primeiro Nó foi extinto, bem facilmente até. Abra voltou para a escola e Dan finalmente confessa seu “crime” que estava remoendo em sua cabeça no AA (Alcoólatras Anônimos), que para sua surpresa, o pessoal de lá não se importa.

Fim dos Spoilers

Doutor Sono é sim um bom livro, mas fica muito aquém do Iluminado e de obras passadas de King.

Doutor Sono (Doctor Sleep, EUA – 2013)

Autor: Stephen King

Publicação no Brasil: Suma de Letras (Editora Objetiva)

Tradução: Roberto Grey

Páginas: 475

Crítica | Trovão Tropical

Filmes sobre os bastidores do cinema sempre rendem algo, no mínimo, curioso. Já tivemos grandes clássicos do gênero nas figuras de Crepúsculo dos Deuses, O Jogador e até mesmo o subestimadíssimo Assim Estava Escrito (filme de Vincente Minelli que você precisa conhecer!), três exemplos onde acompanhamos narrativas fictícias que exploram o lado sombrio e bizarro do processo de criação cinematográfica. Mas hoje, vamos dar uma olhada no filme que é assumidamente ácido e mais direto em sua sátira: Trovão Tropical.

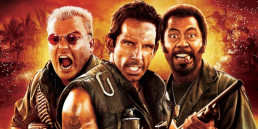

O longa gira em torno de uma produção caríssima de Hollywood que está em plena gravação de um épico de Guerra do Vietnã que adapta um famoso best seller de um veterano enlouquecido (Nick Nolte). Na equipe, temos o astro de ação desesperado para ser levado a sério em drama, Tugg Speedman (Ben Stiller), o comediante escrachado Jeff Portnoy (Jack Black) e um ator de método que mergulha profundamente em seus personagens, Kirk Lazarus (Robert Downey Jr). Quando a produção estoura o orçamento e causa o pânico do diretor estreante (Steve Coogler), este tem a ideia de continuar as gravações em modo guerrilha, adentrando na floresta da locação em um país asiático.

É a receita para o desastre e uma trama engraçadíssima. O choque de opiniões e estilos dos personagens torna bem claro o tipo de estereótipo que assumem, já bem definidos na brilhante abertura que simula trailers de lançamentos falsos estrelando cada um dos protagonistas (uma maneira eficiente e crível de serem apresentados, diga-se de passagem), com Stiller sendo uma clara alegoria de Sylvester Stallone, Black de Eddie Murphy e Downey Jr de Daniel Day Lewis.

Ver a interação dos três resulta em uma das experiências mais engraçadas da comédia americana dos últimos anos, com destaque absoluto para Downey Jr. Abraçando completamente o politicamente incorreto, o ator surge em uma paradoxo maluco ao interpretar um ator que se recusa a sair do papel até terminar os comentários em áudio do DVD (uma piadinha que foi mantida nos extras do home video, veja só), então o vemos fazendo um australiano que imita um sotaque africano estereotipado. É impressionante que Downey Jr tenha sido indicado ao Oscar por sua performance naquele ano, em um raro exemplo de vermos a Academia reconhecendo comédias.

Atuando também atrás das câmeras (o que não deixa de ser uma sutil piadinha com o fato de Stallone dirigir seus filmes), Stiller faz um de seus melhores trabalhos como diretor. A abertura que passeia pela gravação de uma pesada cena de batalha é ao mesmo tempo engraçada e visceral, onde essas duas características dependem uma da outra; a violência extrema chega ao ponto do absurdo, o que favorece o riso e as performances exageradas de Black, Stiller e ainda Danny McBride, Brandon T. Jackson e Jay Baruchel.

O roteiro assinado por Stiller, Justin Theroux e Ethan Cohen (com H, não é o irmão do Joel) dispara referências e situações que apelam como poucas ao nonsense. No momento em que os personagens tem uma discussão ideológica e separam-se na floresta, Tugg Speedman é raptado por um grupo de tráfico de drogas que acaba transformando-o em seu bobo da corte particular ao descobrirem se tratar do astro de seu filme preferido; que é, visto por todo o resto do mundo, uma aberração cinematográfica feita apenas para conquistar a temporada de prêmios - o tipo de produção que continua sendo feita anualmente, diga-se de passagem. E fica ainda melhor quando o grupo liderado por Lazarus arma uma bizarra operação de resgate, que inclui uma maquiagem asiática, armas na cueca e um trocadilho com Al Pacino inesquecível.

E não poderíamos nos esquecer de Tom Cruise. Na pele do asqueroso Les Grossman, o galã se perde em alguns quilos de maquiagem e muitos pelos para se transformar em um produtor de cinema caricato e boca suja, rendendo alguns dos melhores momentos do filme. Suas interações com Matthew McConaughey garantem muitas piadas e situações de nonsense, como uma inesperada chantagem ao som de "She Hit the Floor" ou a dancinha que embala os créditos finais.

Trovão Tropical é uma comédia ácida que ataca todas as convenções de Hollywood e não te medo de abraçar o grotesco ou o politicamente incorreto. Graças a um roteiro esperto e um elenco hilário, temos aqui uma das melhores comédias dos anos 2000.

Crítica | Kóblic

O ator argentino Ricardo Darín se tornou praticamente um sinônimo de qualidade. Um dos atores mais reconhecidos da América Latina, o argentino sempre mostra muita qualidade no seu trabalho, além de ser muito versátil. Porém, só ter um ator bom, não significa necessariamente que o filme será bom. E com isso chegamos a “Kóblic” que mostra que para um filme ser bom, ele precisa do mais importante: um bom roteiro.

Kóblic é o nome do protagonista vivido por Darín, um piloto do exército argentino que durante a ditadura, foi encarregado de jogar corpo de inocentes no mar. Após desertar, Kóblic se esconde em uma pacata aldeia, aonde trabalha no hangar de um antigo amigo. Mas o delegado local (Oscar Martinez) começa a desconfiar da identidade do piloto e irá atrás do exército para descobrir a sua real identidade.

Em geral o argumento do longa é interessante, mas o roteiro de Sebastián Borensztein e Alejandro Ocon peca na sua obviedade, em núcleos desnecessários e em personagens caricatos. O único personagem que realmente se mostra mais complexo é o protagonista, pois é resto são muito óbvios, que não aparentam nenhum tipo de ambiguidade.

Os vilões são malvados por serem malvados; a mocinha precisa de um herói para salvá-la; o fiel-escudeiro do herói que o segue por não ter lugar para onde ir. É um roteiro em que tudo se desenvolve da maneira mais previsível e que se resolve da maneira mais fácil. E o pior é que tenta ser surpreendente, mas dá para prever o seus passos e qual será as atitudes dos personagens. É o grande Calcanhar de Aquiles desse filme é o roteiro.

Se o roteiro está fraco, pelo menos a execução é bem feita. A direção de Boresztein é muito disciplinada e clássica. A câmera nunca sai do tripé, os planos são muito sutis e competentes. Se notar a própria estrutura da história lembra um faroeste, de onde deve ter vindo às referencias de enquadramento para Boresztein. É um trabalho muito competente, mas nada maravilhoso.

A direção de arte e de fotografia são muito bem pensadas. A lógica visual do longa é muito bem-feita, utilizando cores frias e dessaturadas. Essas cores servem para criar atmosfera, além de terem significados. Pode dizer que simbolizam monotonia da aldeia ou até mesmo o sentimento de tristeza daquele momento político do país.

A fotografia até reforça essa monotonia fazendo planos abertos que reassaltam como a aldeia está distante de qualquer metrópole. Ao mesmo a tempo a direção de arte faz um belo uso dos cenários para salientar a simplicidade do local. O comércio é pequeno, a maioria dos locais está caindo aos pedaços, não tem muitos locais. Além de fazer uma bela recriação da década de 70.

Mas se a direção de arte acerta nos cenários e nas cores, acaba errando na caracterização dos personagens, principalmente nos antagonistas. Sabemos que eles são os vilões por terem um visual repulsivo. O próprio delegado tem os dentes podres e um bigode vilanesco, ao vermos esse personagem pela primeira vez, logo deduzimos que é o vilão. Pois mais que o longa quer homenagear o cinema clássico, uma caracterização tão óbvia quanto essa acaba tirando quaisquer sentimentos de surpresa quanto a ações desse personagem. E isso acaba atrapalhando, pois sempre sabemos que esse delgado fará algo amoral.

Já que falei do delegado, o personagem não se mostra artificial por conta da boa atuação de Oscar Martínez. Se as caracterizações visuais são caricatas, o ator consegue utiliza-las ao seu favor. Não só Martínez, mas todo o elenco faz bem o seu papel, mas não vão muito longe por conta do roteiro. O destaque fica por Darín, por ter o personagem mais bem escrito e pela presença e o grande carisma do ator que consegue transformar Kóblic em uma figura muito interessante.

“Kóblic” tem suas virtudes técnicas, mas se perdem em meio de um roteiro muito fraco. É mais um exemplo para falar que só ter o Ricardo Darín no elenco, não é sinônimo de qualidade.

Crítica | Inferno

Após adaptarem “O Código Da Vinci” e “Anjos e Demônios”, Ron Howard e Tom Hanks voltam agora em “Inferno”, a nova aventura protagonizada pelo professor Robert Langdon. Se os dois filmes anteriores funcionavam como diversões passageiras, esse terceiro nem como isso funciona.

Na sua nova aventura, Langdon (Hanks) terá que usar suas habilidades como simbolista e historiador para descobrir onde está escondido um vírus que pode destruir a humanidade chamado Inferno, criado por um bilionário sinistro (Ben Forster).

O principal problema do longa e o roteiro, é a convicção que é uma trama profunda e engenhosa, mas no fim é só um roteiro besta. Em tempos em que temos que rezar para que um filme não xingue a sua inteligência, “Inferno” tem tantos problemas de lógica que acaba ofendendo o espectador. Em menos de trinta minutos de projeção fica difícil entender quem é quem e o que está acontecendo, mesmo o protagonista tendo certa noção da situação.

O filme se atropela com os próprios elementos apresentados. Não parece que é de um roteirista tão competente de experiente como David Koepp, pois a impressão que passa é que foi escrito na pressa e por um amador. Um dos principais erros está em uma determinada situação em que um museu nota que uma de suas principais obras sumiu depois de três dias, mesmo a sala onde estava a obra tendo câmeras de segurança. E falando em segurança, por algum motivo os seguranças do museu não usam rádio, me pergunto se eles acabam utilizando WhatsApp, Messenger ou telepatia para se comunicarem. Se fosse pra listar todos o problemas desse roteiro, sinto que esse texto ficaria com pelo menos dez páginas.

Se o roteiro já é ruim, o trabalho Ron Howard na direção só piora. O diretor se perde em meio de tantos cortes, não consegue conduzir a trama com eficiência e não utiliza direito os seus cenários. As resoluções dos enigmas de Langdon são tão rápidas que o espectador dificilmente consegue acompanhar qual foi a lógica ou o raciocínio do professor. Mesmo Howard tentando ilustrar com a montagem qual é o raciocínio. Essa ilustração acaba mais chamando o público de idiota do que ajudar a entender a brilhante mente de Langdon.

O elenco faz o possível pra se salvar, mas apenas a dinamarquesa Sidse Babett Knudsen se destaca. O resto do elenco está preso em papéis ruins e mal desenvolvidos ou em atuações canastras. Isso vale pra atores do peso de Tom Hanks, Felicity Jones e Omar Sy. Mas quem conhece o trabalho desses atores sabe que a culpa é mais de Howard e Koepp do que dos atores em si.

Toda a parte técnica do filme é ruim. A fotografia é inconstante; a montagem é não consegue criar um ritmo mais envolvente; a direção de arte não oferece sentido narrativo; o som é muito alto e a mixagem é problemática. É complicado um longa com o orçamento que deve estar na casa dos 100 milhões de dólares tamanho ter todos esses problemas técnicos. Nem a trilha do excepcional Hans Zimmer está boa, é um trabalho genérico e chato.

“Inferno” tem uma ilusão que é muito profundo, mas na verdade é só um filme idiota. Não diria que apenas um “Inferno” de ver, mas quem esperar algo de relevante ou de profundo no longa, terá que esperar a eternidade no Purgatório.

Crítica | Batman: O Retorno da Dupla Dinâmica

Em 1966, foi criada a famosa série do Batman estrelada por Adam West e Burt Ward interpretando, respectivamente, Batman e Robin. Quem nunca viu essa série é bom saber que é bem diferente do que a imagem que temos hoje do Batman. Se hoje temos a imagem sombria e pesada do Homem-Morcego, essa série de 66 era justamente o oposto: era brega, colorida, leve e caricata. E é essa série a qual a nova animação da DC, Batman: O Retorno da Dupla Dinâmica adapta, então é bom o espectador saber que não verá o Batman sombrio que estamos acostumados.

A história se passa no universo da série e mostra Batman e Robin indo atrás dos vilões Mulher-Gato, Charada, Pinguim e Coringa que roubam uma misteriosa arma a qual a sua habilidade é duplicar qualquer coisa.

E a história é basicamente isso, mesmo no meio da projeção tendo uma reviravolta. Mas na verdade, assim como os episódios da série original, a história é completamente absurda. Não vamos esquecer que se passa em um universo em que Batman tem bat-foguete, bat-cóptero e bat-antiantidoto e os vilões são malvados por serem malvados.

Exigir que esse filme tenha uma trama bem bolada e com personagens complexos chega a ser errado, pois a proposta dele é ser um episódio dessa série especifica. Até os diálogos são fiéis aos da série, do tipo: “Robin, temos que deter essa aliança demoníaca”; “Santa piedade, Batman! Eles são realmente cruéis!”. Mesmo os diálogos tendo bons momentos, em especial dois que fazem referências ao quadrinho do Cavaleiro das Trevas e outro ao filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge de Christopher Nolan, eles acabam cansando. E aí se percebe que era bom que cada episódio da série tinha apenas 30 minutos de duração: pois depois de um tempo, a piada começa a cansar. E isso acaba prejudicando o ritmo do filme.

O trabalho de arte é muito bem feito. A maioria dos cenários dos anos 60 foram recriados com muita eficiência pela equipe. Até as cores berrantes foram mantidas. O mesmo pode se dizer do design dos personagens, que são muito fiéis aos seus atores. Porém a animação em si é dura em alguns momentos, parecem que os personagens não se movem direito e tem dificuldade em mexer o pescoço. Não se mexem com muita naturalidade.

A dublagem está boa e foi uma ideia bacana da Warner chamar Adam West e Burt Ward para reprisarem os papéis que os deixaram mundialmente famosos. Eles sabem como dizer aquelas falas bregas de maneira que não soe tão ridículas e mostra um carinho com os personagens. Infelizmente, as vozes de West e de Julie Newmar (Mulher Gato) ainda parecem velhas e cansadas em alguns momentos e acabam não funcionando direito. Mas no geral é uma atitude muito bacana do estúdio chamarem o elenco original para participarem dessa homenagem.

Batman: O Retorno da Dupla Dinâmica é um filme competente e divertido, mas não é das melhores feitas da Warner Animation. Além dos problemas de ritmo e da animação apontados, o longa infelizmente fica limitado por conta do próprio material em que ele tem como matéria prima. Não tem como tirar dessa série dos anos 60, uma trama mais profunda e complexa. Então, ele pelo menos funciona como homenagem e consegue tirar boas risadas com as suas batpiadas. Uma batdiversão eficiente.