Crítica | Gimme Shelter - O Registro do Caos de Altamont

A morte do movimento Hippie teve uma data precisa: dia 6 de dezembro de 1969. O maior movimento de contracultura dos Estados Unidos simplesmente não suportou uma inusitada experimentação social que visava replicar a magia do festival Woodstock ocorrido apenas quatro meses antes: o Concerto Livre de Altamont.

Por uma coincidência fantástica, os irmãos Maysles, Albert e David, estavam cobrindo uma turnê da banda Rolling Stones e de seus shows beneficentes disponibilizados como forma de gratidão por todo o sucesso adquirido até então, além do nítido contraste conquistado entre eles e os Beatles. Em uma abordagem centrada apenas no realismo e nada além disso, os cineastas evocam o cinema-direto para mostrar a vida agitada dos bastidores da banda, além da correria de outros profissionais para organizar o evento vaidoso da banda.

A Verdade como Ela é

A proposta inteira do cinema-direto é prezar pela pureza do registro. Deixar rodar a câmera e capturar a vida acontecendo em toda sua imperfeição. Não há roteiro, não há um discurso pré-concebido, não há interferência artística ou encenações. Em Gimme Shelter, considerado um dos filmes mais perigosos já realizados, temos essa (in)feliz coincidência de um filme que era para ser um registro da vida de uma banda que acaba se transformando no registro histórico do fim da Paz e do Amor, provando que o coletivismo sempre será extremamente frágil.

Na verdade, temos dois filmes em um aqui. Como há uma abordagem não-linear, os cineastas optam em mostrar os shows mais tranquilos da banda intercalando com outras imagens dos músicos acompanhando o processo de montagem do filme a fim de investigarem o que deu de tão errado no show de Altamont. Logo, essa primeira parte centrada em mostrar os outros shows com os maiores hits da banda até então, além das primeiras negociações para a realização do concerto em Altamont – isso depois de dois lugares recusarem devido a premonição de que as coisas não ocorreriam bem ao aglomerar tanta gente em um lugar só.

De fato, enquanto acompanhamos banalidades da banda e curtimos o ótimo rock, o filme não se destaca muito, pois o cinema-direto sempre depende da força dos acontecimentos. Porém isso se inverte quando finalmente chegamos ao momento do concerto que reuniu diversas bandas. Como a equipe estava lá para filmar os Rolling Stones, tomaram a escolha certa de fazer um registro geral da aglomeração expansiva do público que chegou a um máximo de trezentas mil pessoas.

Já na parte da manhã e tarde, os diretores capturam a receita perfeita do fracasso: muitas drogas sintéticas, sexo ao ar livre, bebidas e gente já totalmente alterada pelos efeitos das drogas. Só capturando as imagens de pessoas peladas e se drogando ao ar livre, temos um registro forte, mas isso vai além até revelar descobertas de mulheres parindo em pleno campo aberto.

Com esse estabelecimento de causa, logo vem o efeito no show mais aguardado da noite: dos Rolling Stones. Aqui entra em ação toda a problemática histórica da segurança que cercou o palco, já que muitas pessoas tentavam invadir e causar tumulto a todo momento. O cordão foi feito por membros novatos da famosa gangue de motoqueiros Hell’s Angels que agiram com tremenda truculência contra o público.

O curioso é notar que, devido ao estágio também totalmente drogado dos integrantes da banda, não sabiam lidar com o perigo que os cercava. Logo, tampouco impediam a ação dos seguranças e nem do público, tentando controlar a situação somente fazendo greve ao interromper o show para educar o público – uma visão totalmente utópica e surreal do que estava acontecendo ali.

Entre muito tumulto que exigia o fim imediato do show, tudo somente parou quando o pior aconteceu: a morte de um homem. No caso, de Meredith Hunter, um rapaz de dezoito anos que sacou uma arma com a intuição, presumidamente, de assassinar Mick Jagger. Porém, antes de atirar, foi esfaqueado pelos membros da gangue de motoqueiros. Isso, enfim, encerrou o show evidenciando a completa falta de estrutura e preparo para um evento daquele porte.

Receita do Caos

Os cineastas, que sempre colocaram suas câmeras no lugar certo e na hora certa, foram um fator decisivo para a investigação criminal do homicídio que se tornou um caso de legítima defesa posteriormente. Entre muita polêmica e confusão, os irmãos Maysles trouxeram um registro formidável e totalmente inesperado para um evento que era para se tornar um segundo Woodstock, aprimorado e ainda mais celebrado, mas que acabou sepultando de fez o movimento de contracultura hippie.

O final do filme é particularmente genial ao mostrar a banda se apertando completamente em um pequeno helicóptero para sumir da zona violenta que o festival virou, enquanto outras pessoas, as “comuns” estavam totalmente à própria sorte em um campo aberto completamente escuro tendo que voltar a pé para casa, encarando um trânsito anormal, além de lidar com a decepção amarga do experimento cívico que atesta o óbvio: muito sexo, drogas e rock n’roll no mesmo lugar, simplesmente não tem a menor condição de ser uma boa ideia.

Gimme Shelter (Idem, EUA – 1970)

Direção: Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin

Elenco: Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Mick Taylor, Bill Wyman

Gênero: Documentário, Música

Duração: 90 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=nPNeh4d9guk

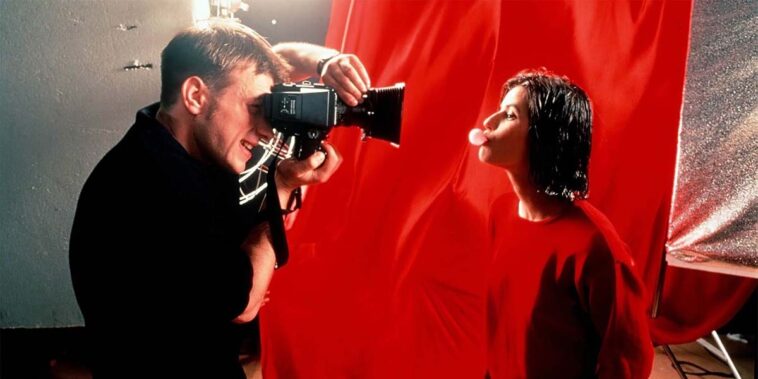

Crítica | A Dupla Vida de Véronique - Sonhos na Realidade

Entre as duas obras-primas de sua vida – o Decálogo e a Trilogia das Cores, Krzysztof Kieslowski flertou como nunca com a pureza da forma cinematográfica em A Dupla Vida de Véronique. Pegando a proposta curiosa do doppelganger, ou seja, de pessoas diferentes que são precisamente muito parecidas entre si.

A mente pioneira de Kieslowski já adiantava a tendência que filmes de suspense modernos se inspirariam para criar histórias realmente estranhas e incomodas. O único entrave aqui é que a narrativa geralmente não é de grande interesse para o famoso cineasta polonês e certamente essa é uma das obras mais difíceis para com o público em toda a sua carreira. O problema é que filmes que flertam com a semiótica em um nível tão intenso, geralmente tem muito potencial para desagradar para desagradar um punhado de espectadores devido a falta de uma base concreta para a narrativa bastante raquítica.

Uma Dupla Vida marcada pelo Banal

Kieslowski e seu amigo roteirista Piesiewicz trazem a história de Véronique e Weronika (ambas interpretadas por Irène Jacob). Em primeiro momento, conhecemos Weronika, uma jovem que sonha em ser cantora erudita para a orquestra sinfônica da Cracóvia, na Polônia. Em suas andanças pela cidade, se aventurando com o namorado e praticando sua música, ela acaba encontrando uma mulher que é simplesmente uma cópia fiel de si mesma.

Essa mulher é Véronique que, infelizmente, não percebe a existência de Weronika, apesar de sempre sentir uma conexão forte e misteriosa com alguém que simplesmente desconhece. O problema é que subitamente essa conexão desaparece e Véronique passa a sentir que não deve seguir na carreira de cantora consagrada e passa a buscar desesperadamente pelo afeto humano e maior contato familiar.

Kieslowski conta a história dessas mulheres de modo bastante subjetivo, totalmente livre para a interpretação do espectador. No começo há uma incômoda confusão visual para sacarmos quem é Véronique e quem é Weronika, o que é algo proposital, sim, para o diretor reforçar a proximidade espiritual das duas, como se fossem partes iguais de uma alma dividida. O discurso central da narrativa é justamente a busca por sentido da solidão, sobre o não-estar só, já que isso é marretado constantemente pelos poucos e repetitivos diálogos existentes na obra.

A narrativa mais interessante certamente é a de Weronika pela sua personalidade mais arriscada e interessante que movimenta a narrativa. O problema é que rapidamente abandonamos seu ponto de vista para acompanharmos Véronique pelo restante da obra. O maior brilho do longa certamente está nas passagens na Polônia, elaborando uma relação curiosa sobre saúde e morte que funciona bastante como foreshadowing.

Porém, quando mudamos para Véronique, Kieslowski perde um pouco a mão da bela poesia visual que preenchia a vida de Weronika ao criar situações e imagens simplesmente de pura gratidão contrastadas com a frieza e miséria da fotografia e cenários replicando novos tempos de instabilidade da país. O diretor usa insistentemente um filtro visual esverdeado e tons ocres que experimentou em Não Matarás que confere certo tom onírico e poético para as imagens bonitas, mas logo o recurso se torna cansativo.

Aliás, logo o filme inteiro se torna cansativo quando acompanhamos a vida de Véronique. Kieslowski é particularmente feliz em estabelecer uma relação causal entre as duas personagens, com uma evitando os erros cometidos pela outra, como se fosse uma versão aprimorada de Weronika. Porém, essa jornada de angústia até resultar na busca pelo contato humano realmente é custosa por conta da abordagem cênica realista do diretor mesmo que flerte a todo momento pelo tom onírico.

Há muitas passagens poéticas ao longo da jornada que realmente evocam o talento de Kieslowski como um diretor muito sensível, porém, até chegar nesses momentos brilhantes, o espectador é forçado a aguentar muitas banalidades conforme o diretor filma as andanças de Véronique por Paris durante sua busca pelo intangível e a compreensão superior.

São muitos minutos nos quais observamos deslocamentos e atividades mundanas, inclusive uma sequência de escuta que, apesar de vital para a narrativa, se estende por longos minutos. O romance também não é lá bem estabelecido, mas apenas conceitual, apesar da jornada peculiar até a junção dos dois personagens que finalmente revelam uma catarse bastante óbvia e previsível para o final do terceiro ato.

A mensagem que Kieslowski quer passar é bastante política e tem a ver com o sacrifício da Polônia como nação no decorrer de boa metade do século XX. Porém, em termos realmente concretos, é difícil ficar conquistado pelo longa devido a narrativa ser tão diluída, além da direção ter essa abordagem menos ativa, apesar da construção das belas sequências envolvendo reflexos e um show de marionetes de modo fabuloso. Há, também, uma bonita mensagem divina no final, de expiação dos pecados que permite uma interpretação bastante cristã.

De resto, há o sempre formidável trabalho de iluminação, além de Kieslowski saber capturar a beleza de Irène Jacob como ninguém. O trabalho é sempre próximo através da câmera na mão. Novamente, essa abordagem é realista, mas sempre contrastada pelo visual onírico e impalpável do filme. Um resultado significativamente único para o longa. Fora isso, a presença da trilha musical é fortíssima, obviamente, servindo de muitas maneiras como um pano poético.

É importante mencionar também que existe um pensamento claro sobre a câmera nas abordagens com as personagens diferentes. Com Weronika, Kieslowski usa bastante o olhar subjetivo, tornando a câmera e a personagem uma só, como se fosse uma visão de uma vida simplesmente própria que era vivida e não observada. Já com Véronique, há justamente o contrário. Nunca há o uso da câmera objetiva, sempre a vemos em terceira pessoa, como se fosse um olhar de proteção e fora de risco.

Melhor em outra vida?

Kieslowski nunca foi um cineasta fácil e ao recorrer tanto na semiótica a partir de suas imagens belas e frias, ignorando a importância narrativa de uma história tão promissora, A Dupla Vida de Véronique é um longa divisivo. Talvez encontre o sentido do viver e se sinta apaixonado pela peculiaridade poética da obra, mas também é possível que ache a experiência bastante sonolenta ou um porre completo. Entre imagens bonitas, passagens elegantes e uma performance bela, acabei gostando razoavelmente do longa repleto de poesia, mas ainda suspeito que ele acabe melhor em outra vida. Talvez, com uma consciência superior.

A Dupla Vida de Véronique (La double vie de Véronique, França, Polônia, Noruega – 1991)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Roteiro: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz

Elenco: Irène Jacob, Philippe Volter, Sandrine Dumas, Jerzy Gudejko, Lorraine Evanoff, Aleksander Bardini

Gênero: Drama, Fantasia

Duração: 98 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=NkoSzZafpEY

Crítica | A Fraternidade é Vermelha - O Cinismo Final de Kieslowski

Para muitos, o ápice da Trilogia das Cores de Krzysztof Kieslowski se dá justamente no capítulo final, A Fraternidade é Vermelha, que mistura a atmosfera arthouse de A Liberdade é Azul com a narrativa mais clássica de A Igualdade é Branca. Nesse ponto da carreira, Kieslowski já havia anunciado que esse também marcaria o último filme faria antes de sua aposentadoria, elevando as expectativas sobre o lançamento que provaria ou não a força da proposta conceitual do diretor para esta trilogia antológica.

Mesmo que tenha tratado o processo de produção de forma bastante racional e igualitária, a ideia iluminista deste filme é um pouco mais complexa que as anteriores. A Fraternidade, como dita pelo ideal francês, tem a ver com a boa cidadania, mas também é possível interpretá-la em sentidos mais amplos envolvendo a solidariedade e o amor ao próximo.

Neste ponto, quem realmente compreendeu qual é a de Kieslowski com a Trilogia das Cores já sabe bem o que esperar: a subversão tanto do ideal iluminista quanto do gênero cinematográfico abordado. Aqui, no caso, é o Romance.

Encontros e Desencontros

Novamente em conjunto com seu amigo roteirista Piesiewicz, o diretor traz a breve história da modelo Valentine (Irene Jacob). Presa a uma rotina fixa e um relacionamento infeliz e distante, a vida da jovem é virada de cabeça para baixo quando atropela acidentalmente uma cadela. Notando que a cachorrinha pode sobreviver, Valentine se dirige até o endereço marcado na coleira, mas logo se frustra ao descobrir que o dono é um senhor antipático e rude que nega o retorno do animal.

Indignada, a mulher leva a cadela para o veterinário para tratar dos ferimentos. Porém, assim que ela novamente se recupera, foge para a casa do antigo dono, atraindo Valentine a entrar novamente em contato com o velho. Porém, ao chegar lá, ela descobre um perturbador segredo: o homem espiona a vida de todos os seus vizinhos através de escutas telefônicas e logo se vê envolvida pela misteriosa motivação da espionagem.

Ainda que seja uma trilogia de histórias diferentes e com ligações mínimas entre si, é difícil crer que algum espectador não encare esse trabalho de Kieslowski pelo começo em A Liberdade é Azul. Até chegar então no último longa, estamos acostumados com estilo do diretor em não focar excessivamente em regras de roteiro para trazer uma historinha fechada, bonitinha e coesa. Esse não é objetivo desses filmes o que acabam por exigir firmemente uma percepção mais aguçada do espectador, pois as recompensas estão além do superficial.

No ponto de vista narrativo, apesar do cenário de espionagem amadora ser sempre interessante, o tom frio de outrora é mantido, apesar da narrativa se desenrolar em acontecimentos óbvios. Mais do que os outros longas, temos uma protagonista que simboliza a Fraternidade do título. É através dela que Kieslowski traça críticas repletas de cinismo sobre esse ideal bastante bonito e difícil de compreender.

Valentine é uma modelo utilizada como propaganda e manequim, ou seja, fins completamente supérfluos que nunca permitem que sua essência bondosa e altruísta se manifeste para inspirar terceiros. Porém, ao introduzir a vida pessoal da simpática mulher, os roteiristas inferem o quão frouxa ela é contra aqueles que a destratam ou a abusam psicologicamente. Ela também é uma daquelas personagens nitidamente fracas, pois nunca interfere ativamente na narrativa, mas sempre é levada pelos acontecimentos gerados por terceiros.

Ou seja, apesar de moralmente correta, Valentine é, em essência irrelevante. Porém, ela é um elemento catártico catalisador para o personagem do Juiz, o espião amargurado. Assim como ela, também é um personagem passivo, apenas admirando a beleza das paixões trágicas dos vizinhos que o cercam até que Valentine entra em sua vida. Esse personagem sem nome é, certamente, o melhor trabalhado em toda a trilogia devido a natureza de seu conflito interno que explica a razão para toda sua paranoia e desamor pela vida.

O fato é que existe um terceiro núcleo que é onde o romance é desconstruído, assim como a fraternidade entre cidadãos e homens. Nele, vemos um magistrado passar pelos melhores e piores momentos de sua vida. Apesar de parecer totalmente irrelevante em primeiro momento, Kieslowski guarda uma bela surpresa para a reviravolta final do longa, mesmo perdendo uma grande oportunidade de experimentar com a montagem de modo realmente único.

Entretanto, embora tudo isso traga uma mensagem bastante interessante de acordo com a proposta pessimista da trilogia, existem diversos entraves que não tornam a experiência de ver A Fraternidade é Vermelha em algo único e prazeroso. O principal motivo se dá pelo texto bastante desconjuntando com acontecimentos ocorrendo sem maior capricho em sua linearidade, além Kieslowski manter um ritmo frio e pouco vivaz que não desperta muito interesse – é uma pena que a trilha musical seja a mais fraca da trilogia também.

Porém, apesar de alguns percalços em seu filme final, Kieslowski reconhece que a imagem precisa dar um trato nas características que o roteiro é pouco incisivo. Como de costume na trilogia, temos a excepcionalidade no trabalho das cores dispostas nos cenários e locações. O foco da vez é o vermelho, mas não só o do romance, mas o vermelho da paixão de viver, do sangue vivo. Toda a casa de Valentine é permeada por esses tons, além das cenas que acompanham o jovem casal também terem presença maciça do vermelho.

O contraste só existe na casa do Juiz, único lugar onde o vermelho não impera, dando lugar a cores mais mortas, de um vermelho gasto, mofado e esquecido, repleto de rancor e ressentimento. A maturidade, portanto, é vista como trágica e contraposta à juventude repleta de vibrações intensas. Ou seja, há um papel muito importante nos simbolismos que o cineasta emprega. Se você não investir um raciocínio, rapidamente perderá o encanto pelo estilo do diretor.

Outros simbolismos são mais cínicos norteados pela esfera ideológica bastante sutil de Kieslowski. Isso é evidente com o retrato presente nos três filmes de uma velha senhora que nunca consegue enfiar uma garrafa na lixeira. Ao contrário dos outros dois protagonistas, Valentine é a primeira que a ajuda a realizar a tarefa tão simples. A senhora é nitidamente a Velha Europa, decrépita, doente e já pouco lúcida que precisa da ajuda de jovens ideais para perpetuar seus valores – e, em toda a trilogia, só Valentine é pura pela sua ingenuidade e bondade.

A crítica mais sutil do filme, porém, é aquela alinhada contra a Unificação da Europa como já estava presente nos filmes anteriores de formas diferentes. Aqui, ela acontece somente na cena final do longa, com os personagens já transformados de modo belo, mas que acabam se deparando por um evento catastrófico que traz a opinião da ruína inevitável dessa aliança.

É preciso apontar também que existe muito mérito em como Kieslowski traz suas ideias para este filme. Como disse, a abordagem visual é bastante forte, apesar de um pouco mais fraca que a vista em A Liberdade é Azul. Entretanto, temos uma evolução enorme com o sentido de linguagem visual que o diretor emprega. Simplesmente há energia em sua câmera que busca um realismo muito mais difícil ao explorar encenações complexas com a profundidade de campo para estabelecer como o bairro que Valentine vive é sempre orgânico e repleto de encontros e desencontros, além da presença muito bem-vinda de planos-sequência elegantes. Aliás, elegância define A Fraternidade é Vermelha.

A Farsa da Fraternidade

Em seu último filme, Kieslowski trouxe o empenho memorável que empregou em toda a sua vida como prolífico cineasta e importantíssimo realizador para a arte como um todo. Sua nova obra conceitual se conclui e mesmo repleta de pequenas imperfeições, traz mensagens tão interessantes e muito atuais – principalmente levando em consideração a provável iminência da ruptura da União Europeia, que é impossível não dizer que a Trilogia das Cores é uma bela obra-prima de sua carreira como intelectual e diretor de cinema.

Através de histórias de pessoas comuns, experimentamos as mais absurdas, tristes e infelizes situações que conseguem representar poeticamente realidade muito maiores. Em ritmo frenético através de uma fonte inesgotável de ideias, Kieslowski infelizmente só viu sua vida parar quando decidiu parar de filmar. A realidade da relação simbiótica entre longevidade e trabalho parece nunca ter sido tão verdadeira e cruel por encerrar prematuramente a vida de um gênio.

A Fraternidade é Vermelha (Trois couleurs: rouge, Polônia, França, Suíça – 1994)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Roteiro: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz

Elenco: Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, Frédérique Feder, Jean-Pierre Lorit

Gênero: Drama, Romance

Duração: 99 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=RPLpbDFQZpg

Crítica | A Igualdade é Branca - A Força do Conceito

A Trilogia das Cores de Krzysztof Kieslowski já conquistou a atenção do cinema mundial desde a primeira parte interessantíssima em A Liberdade é Azul. Tratada como uma trilogia temática e antológica, trazendo diferentes personagens e histórias para trazer experimentos cinematográficos que acabariam por resultar na obra-prima máxima da vida do diretor.

Esses “experimentos” trabalhariam em cima dos princípios iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade, em histórias inspiradas pelas cores da bandeira francesa: azul, brando e vermelho, respectivamente. A primeira parte trouxe as características básicas que serviriam como pilares conceituais para os próximos novos filmes: intenso trabalho com a cor do título e a subversão pela da estrutura convencional de um gênero cinematográfico.

Impotência como Potência

Se em A Liberdade é Azul tínhamos uma espécie de “anti-drama”, com A Igualdade é Branca temos uma “anti-comédia”. Em muitos níveis, Kieslowski e seu amigo roteirista Piesiewicz realizam uma antítese do que haviam feito no filme anterior. Nessa história, acompanhamos a desafortunada jornada de Karol, um polonês cabeleireiro que enfrenta um triste divórcio após poucos meses casado com Dominique (Julie Delpy).

A bela mulher requisita a separação por conta da impotência sexual que não permite a consumação do casamento. Perdendo o processo, mesmo ainda apaixonado pela ex-esposa, Karol se vê completamente abandonado em Paris e quase foragido da polícia por conta de algumas armações criminosas que Dominique orquestra contra ele. Desolado, encontra refúgio nos metrôs parisienses até conhecer um compatriota, Mikolaj, que o ajuda a retornar para a Polônia e iniciar um plano de vingança contra sua ex-mulher.

Kieslowski aposta no tom absurdista conceitual aqui. Se antes tínhamos uma atmosfera densa repleta de simbolismos e silêncios, o diretor aposta no texto ácido bastante verborrágico com um tratamento de direção bem mais simples, interessado apenas em traduzir o texto enquanto emprega realismo visual. O absurdo e o realista então se tornam contrastados de modo sutil, já indicando que o tema da Igualdade também será desconstruído entre ideias opostas, mas muito próximas entre si.

Apesar de ser uma história de vingança bastante simples que aposta em clichês eficientes para garantir a empatia do espectador para Karol, demonizando rapidamente Dominique, ele requisita mesmo desse tom ridículo e estereotipado para funcionar, afinal é comédia repleta de tons sombrios e polêmicos.

Mesmo sendo bem mais narrativo e interessante que A Liberdade é Azul, a história deste se vale de muitas conveniências narrativas, principalmente quando o protagonista retorna para a Polônia e passa a trabalhar no plano contra sua ex-mulher. É sim algo muito divertido de ver e revelador para um personagem que foi apresentado como um perdedor completo, garantindo uma jornada de superação e inteligência sádica que poucas comédias oferecem com tanta energia.

O problema, talvez, fique registrado nas elipses concentradas no terceiro ato para manter o filme modestamente curto. Isso resulta em um avanço quase inacreditável de comportamento e riqueza para Karol, além de deixar a narrativa um pouco mais fragmentada. Mas a ideia geral do longa é tão inteligente que isso não chega a incomodar, principalmente pelo plano muito excêntrico do protagonista.

Como há sim uma evolução do personagem e até mesmo uma questão genuína sobre o drama doloroso que é viver, o espectador é recompensado com essa atmosfera predecessora de Fargo dos irmãos Coen muito presente em A Igualdade é Branca, mesmo não havendo a engenhosidade de planos criminosos aqui. O fato é que Kieslowski quer descontruir a comédia e o conceito de igualdade.

A comédia é desfeita pelo tom repleto de estranheza e constrangimento que são tão presentes em diversos filmes dos Coen como Arizona Nunca Mais, Um Homem Sério, Ave César, entre outros. O exemplo é apenas para que você entenda melhor o feeling do longa, pois o Cinema é a arte do indizível – funciona perfeitamente no audiovisual (óbvio). Já a Igualdade é desfeita em níveis superficiais e profundos. A comédia do longa, por si, já é desigual pelo tom ora popular, ora sombrio e intelectual.

Os personagens sofrem transformações que desiguais que fogem da igualdade estacionária em narrativas clássicas – personagens de uma nota só. E, por fim, há a desigualdade da relação extremamente absurda entre Karol e Dominique. O amor entre eles é sempre desigual com um amando e outro sentido completo desprezo pelo cônjuge. O sexo é desigual entre a excitação e impotência. A concretização da vingança aumenta completamente a desigualdade de situações e proporção das ações que um inflige ao outro, mas que, de modo absurdo, consegue equiparar as paixões e reviver o amor – isso por si, é simplesmente genial.

Aliás, o próprio casamento, em primeiro instante, é desigual pela nacionalidade distinta entre o casal. E isso dialoga diretamente com o tema da Unificação da Europa que está presente em toda a trilogia – além de outras conexões muito precisas entre um filme e outro. Kieslowski apresenta uma visão não muito otimista da unificação que certamente norteará desigualdades entre as futuras relações dos países em prol do coletivo.

Com um texto tão bom e uma atmosfera propícia para o absurdo constrangedor e também melancólico, é uma pena ver Kieslowski trazendo um nível imagético inferior ao de A Liberdade é Azul para A Igualdade é Branca. Embora o trabalho com a cor seja propositalmente genérico e impotente com o branco, a unificação de todas as cores primárias e ainda assim, tão sem graça, toda essa abordagem serve para complementar nosso protagonista, um homem realmente sem graça.

Ele é uma pessoa tão vazia que só encontra sentido no viver quando trabalha para prejudicar um terceiro, finalmente descobrindo um fervor na existência. O personagem sempre está envolvido com o branco espalhado em diversos cantos das locações e cenários, além de outros tons gelo e bege simbolizando o espectro de opacidade e simplicidade de Karol. Mesmo “transformado”, o branco é presente, ainda indicando que, internamente, Karol se trata do mesmo homem medíocre e sem amor próprio do começo do longa.

O seu momento “mais colorido” se dá justamente em uma cama, no clímax do longa, totalmente envolvido pelos lençóis de vermelhos vibrantes que evocam paixão selvagem e potência sexual. Aqui, em uma sacada cômica bem sacana, Kieslowski encerra a sequência durante o orgasmo ao inserir uma tela inteiramente branca indicando o uso artístico mais prazeroso dessa cor.

De fato, o uso da cor é muito inteligente, mas em termos de linguagem, além da boa surpresa de uma montagem não-linear em certo momento, Kieslowski não ousa tanto com o trabalho de câmera fugindo a todo custo do visual poético de outrora para inserir um realismo decadente mesmo enquanto flerta com temas mais sombrios como a depressão, o crime e a morte. A função da linguagem como extensão plena do personagem sem-graça é proposital, mas às vezes o conceito acaba por prejudicar sua imaginação cênica.

A Farsa da Igualdade

Muito mais narrativo e interessante, é fácil gostar de A Igualdade é Branca. Sua história de vingança com personagens excêntricos, além da atmosfera que prenunciaria um estilo inteiro marcado pelo “autorismo” dos irmãos Coen, temos uma peça absurda muito inteligente nesse miolo de trilogia que mantém todo o conceito intelectual intacto enquanto traz uma pequena tragédia de amor, ciúmes, vingança e muita, mas muita desigualdade.

Inegável, a esse ponto, não concordar com o óbvio: Kieslowski é gênio.

A Igualdade é Branca (Trois coueuors: blanc, Polônia, França, Suíça – 1994)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Roteiro: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz

Elenco: Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, Janusz Gajus, Jerzy Stuhr, Aleksander Bardini

Gênero: Comédia, Drama, Romance

Duração: 91 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=xECEAPfdqic

Crítica | A Liberdade é Azul - O Começo da Obra-Prima de Kieslowski

Depois de esmiuçar conceitualmente os Dez Mandamentos no ótimo Decálogo, era a vez de Krzysztof Kieslowski colocar em prática outra série de filmes que trabalhariam com temas poderosos. Mesmo não sendo francês, o cineasta encontrou a inspiração para sua famosa Trilogia das Cores na bandeira francesa: azul, branca e vermelha.

Pegando os princípios iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade, o polonês trouxe filmes que seriam ao mesmo tempo experimentos enquanto tentava explorar essas justas ideias em narrativas consideravelmente simples. No caso, Kieslowski acabou criando obras “anti”, ou seja, contra as convenções habituais de cada gênero. Em A Liberdade é Azul, primeiro filme da trilogia, temos um anti-drama trabalhado em cima do sempre muito difícil conceito do luto.

Morte e Unificação

Kieslowski e Piesiewicz, uma parceria duradoura na carreira do prestigiado cineasta, trazem a história de Julie (Juliette Binoche), a esposa de um importantíssimo compositor francês que estava encarregado de criar a sinfonia especialíssima que celebraria a Unificação Europeia. Isso aconteceria caso Julie, seu marido e sua filha não tivesse se envolvido em um grave acidente automobilístico no qual somente a mulher sobrevive. Totalmente desnorteada pela ausência de seus entes queridos, Julie é incumbida de terminar a sinfonia enquanto tenta reencontrar o sentido de sua vida. Todo o jogo fica ainda pior quando começa a descobrir segredos indesejados de seu falecido marido.

Quem conhece o cinema de Kieslowski, sabe que o cineasta é um artista de poucas palavras e muitas imagens. Entre diversos filmes bastante silenciosos, A Liberdade é Azul certamente é um dos trabalhos mais quietos de sua carreira – afinal, nada mais conveniente do que tratar o luto com silêncio e isolamento. Entretanto, por outro lado, o cineasta oferece um trabalho visual intenso, repleto de simbologias acessíveis e a organização óbvia da paleta de cores: há a forte presença do azul nos cenários e na fotografia para representar a memória que evoca a forte depressão em Julie.

Justamente por conta disso, o diretor oferece uma pista visual muito óbvia de uma das principais reviravoltas do longa prejudicando ativamente o ritmo arrastado do filme, já que ele acaba se tornando previsível. De fato, A Liberdade é Azul é uma obra anti-dramática. Portanto ela não oferece um estudo sobre a personagem ou seu luto e muito menos uma história na qual as coisas acontecem e se movimentam. Por ser um filme que visa homenagear a França, há alguns núcleos que evocam certo romance moribundo para Julie, mas totalmente adequados ao estado de espírito apático da mulher.

Aliás, por conta desse estado perene de apatia, Julie se torna uma personagem desinteressante com rapidez. Também não colabora o fato de Binoche manter a mesma expressão robótica ao longo de todo o filme, sem se permitir a alguma felicidade ou momento explosivo na qual extravasa toda sua dor. Kieslowski traz uma abordagem intimista para criar momentos simbólicos para jogar a responsabilidade no espectador em compreender suas imagens.

Por exemplo, temos momentos mais explícitos nos quais Julie machuca suas mãos ou destrói itens de valor emocional para tentar se sentir viva, porém os mais bonitos são sempre centrados quando ela está submersa em uma imensa piscina azul. O diretor traz imagens muito fortes e sutis com Julie se submergindo dentro daquela imensidão azul tentando se alienar dos problemas do mundo real ao mergulhar a fundo e abraçar a depressão do luto. Ou outra na qual inúmeras menininhas invadem inexplicavelmente o lugar e mergulham infinitamente na piscina, arruinando o psicológico frágil da protagonista que sente fortes saudades de suas filhas.

Por ser um filme que aborda diretamente o tema da depressão, Kieslowski se sente impelido em seguir a estrutura lógica de Kubler-Ross na qual a personagem experimenta a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Os três primeiros estágios são os mais rápidos na jornada de Julie na qual a narrativa se movimenta para a depressão que a isola do mundo, a inserindo em um estado intenso de imobilidade para a obra – novamente, pertinente ao filme, mas prejudicial pelo ritmo pesado demais.

Nesse miolo na qual a personagem fica à deriva e nega suas responsabilidades, temos a introdução de diversos personagens secundários tão desinteressantes quanto nossa protagonista evocando diferentes problemas que convergem para a mensagem final que o diretor pretende trazer – acredite, a catarse é uma das mais pessimistas do Cinema.

Em suma, através de personagens igualmente estacionários e frios com alguns poucos conflitos pertinentes – de longe, o núcleo da stripper é o melhor e surge como uma boa surpresa – o cineasta aponta que nunca estamos realmente livres. A liberdade é um conceito falso e totalmente equivocado, já que sempre estaremos reféns de desejos, de heranças ou de outras pessoas. Isso é concluído, novamente, apenas com o uso de imagens em uma sequência emblemática na qual Kieslowski realiza uma panorâmica que atravessa tempo e espaço para mostrar todos os personagens da história em momentos verdadeiramente íntimos.

Nela vemos como Julie sempre estará presa ao passado, mesmo amargurada, nunca conseguindo superar a perda de um amor puro e o trauma da descoberta da verdadeira índole do marido. E depois outros personagens presos ao esquecimento da doença, da incapacidade intelectual e artística, da assombração de um acidente, da herança inesperada que mudará duas vidas e, por fim, de um emprego que constrange e humilha.

Mas a direção de Kieslowski não atinge seu ápice na conclusão do filme. Pelo contrário, temos momentos iniciais fulminantes. A abertura do longa já prenuncia o acidente ao focar as rodas do carro e o vazamento do óleo de freio enquanto a garotinha desce um barranco ao se aproximar do veículo saindo da profundidade de campo desfocada e fantasmagórica. Depois, há um trabalho de união entre som e imagem muito bonito para trazer revelações dúbias sobre quem realmente compunha as belas sinfonias que tocavam aquele estranho casamento.

Para revelar isso, o diretor mostra em planos detalhes a leitura de uma partitura enquanto a trilha musical acompanha as notas dispostas nas linhas. O fato é que a composição está incompleta e quando as notas acabam, a música continua tocando, revelando que é Julie quem está compondo e criando música naquele momento. Essa catarse de bela logo se torna irritante e prepotente depois do uso muito exagerado do recurso por Kieslowski.

Como a protagonista se nega a completar a sinfonia, temos intrusões gigantescas dos trechos não finalizados que vem à mente da personagem em momentos inoportunos. Para potencializar a invasão sonora, o cineasta utiliza diversos fades to black que não são utilizados de modo convencional na gramática do Cinema – ou seja, para encerrar sequências poderosas e iniciar uma nova cena. Aqui o fade entra e sai no mesmo instante encenado, nos levando a lugar algum. É uma subversão de linguagem interessante que ajuda a refletir a assombração da morte e responsabilidade que caem nas costas da protagonista, mas como isso é repetido em excesso, certamente é um fator que te remove da experiência cinematográfica.

A Farsa da Liberdade

É evidente que todo bom cinéfilo deve visitar ao menos uma vez a Trilogia das Cores desse importantíssimo cineasta polonês. A Liberdade é Azul é um drama interessante que traz uma subversão completa da estrutura que o espectador está acostumado. Por mais que seja belissimamente fotografado, encenado e repleto de composições musicais poderosas, existem certas estranhezas que podem prejudicar a experiência do espectador ao conferir essa primeira história.

Pelo fato de tão pouco acontecer em favor da retratação fiel para uma das maiores mazelas que a humanidade contemporânea sofre, Kieslowski exagera na frieza da obra mesmo sendo um verdadeiro mestre repleto de criatividade no uso dos artifícios cinematográficos que clamam pela participação sempre ativa do espectador. E isso sempre será um esforço louvável.

A Liberdade é Azul (Trois couleurs: Bleu, Polônia, França, Suiça – 1993)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Roteiro: Krzystof Kiesloski, Krzystof Piesiewicz

Elenco: Juliette Binoche, Charlotte Véry, Emanuelle Riva, Benoît Régent, Florence Pernel

Gênero: Drama

Duração: 98 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=cVaqLZmMf-k

Crítica | Não Amarás - Os Perigos da Paixão Platônica

Às vezes, a genialidade vem puramente do simples. O Decálogo, primeira obra-prima de Krzysztof Kieslowski, tem vários episódios geniais na antologia, porém dois deles se tornaram longas-metragens completos com importantes diferenças entre as duas versões. É o caso de Não Amarás, anteriormente o sexto episódio da série, transformado em filme.

É fato que a narrativa de Não Amarás, apesar de lenta, possui enorme potencial para ser tratada com maior densidade, afinal é uma história que precisa de tempo para ser contada para não soar artificial. Isso ocorre por conta da característica mais marcante da narrativa: o bisbilhotar da vida alheia.

A Primeira Noite de um Homem

Tomando firmemente a ideia voyeurística de Janela Indiscreta, Kieslowski apresenta a vida do virgem de dezenove anos, Tomek, um garoto obcecado por uma bela mulher que mora no prédio diante do seu. Com uma rotina fixa e solitária, o jovem tem seus momentos de prazer ao espionar, religiosamente, a misteriosa moça todos os dias da semana. Impelido por um amor platônico e idealizado, o jovem passa a modelar sua rotina e usar os recursos à sua disposição para tentar conhecer sua paixão e conquistá-la.

Kieslowski, assim como em Não Matarás, não entra no mérito da atividade imoral que o jovem faz para saciar seus desejos e acalmar sua ansiedade. As lentes do diretor apenas mostram, com muito silêncio, toda ingenuidade do rapaz que consegue afetar a vida da mulher, com traquinagens, toda vez que ela faz algo que o desagrada, provocando ciúmes – como deitar com diferentes homens.

Também é particularmente curioso que o nível da ingenuidade do menino não chega nem mesmo a conter malícia, pois ele não se masturba e nem ameaça a vida da mulher. É apenas um stalker que não se faz ser notado de forma alguma, até criar coragem para conhecer a mulher. De fato, toda a primeira metade é focada no ponto de vista de Tomek no qual Kieslowski sempre traz pequenos acontecimentos mundanos da vida comum para manter o interesse do espectador ativo.

Tudo isso é eficaz por conta do uso intenso de câmera subjetiva para vermos com os olhos do bisbilhoteiro toda a rotina e as diferentes emoções que a mulher experimenta. Inevitavelmente, os dois acabam se encontrando com o protagonista revelando seu hábito indecente para ela, Magda. Isso ocorre já em um momento próximo da exaustão do desenvolvimento de Tomek e suas espionagens. Logo, nota-se que Kieslowski tem plena noção do ritmo necessário para o filme sofrer as principais reviravoltas.

A mudança é bem-vinda por trazer uma dinâmica de relação amorosa bastante original que sofre diversas transformações indo de completo repúdio, para pena até mesmo culpa. Por eventos derradeiros ocorridos neste miolo, o diretor é muito inteligente ao trocar o ponto de vista da narrativa colocando a observada como observadora. Ou seja, Magda se torna stalker de Tomek, assim como muda-se o foco do amor.

Como o espectador acaba preso com Magda, não temos consciência do que houve com Tomek por uma boa parte de tempo até a conclusão final que traz uma das catarses mais bonitas de qualquer romance dramático que eu já tenha visto. A poesia metafórica do final une diversos pontos que o diretor trabalha ao longo do filme pertinentes ao que conhecemos do sofrimento de Magda e dos esforços de Tomek para se aproximar dela. Logo, por conta desse resgate em uma cena de imaginação, no momento mais frágil de Magda, o espectador tem a plena ciência de quanto o amor pode ser sagrado e edificante.

O Amor em Duas Vidas

Com um trabalho simples, tanto no roteiro quanto na câmera, Kieslowski desmonta paradigmas ao trazer essa peculiar história de amor repleta de pequenas reviravoltas apaixonantes que evocam certo suspense angustiante. Essa é uma grande narrativa de amor cheia de imagens íntimas, eróticas ou não, que certamente tem toda a capacidade de prender sua atenção até o final do longa.

A contradição do amor nunca foi tão bem retratada por um olhar muito humano.

Não Amarás (Krótki film o milosci, Polônia – 1988)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Roteiro: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz

Elenco: Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Stefania Iwinska

Gênero: Drama, Romance

Duração: 87 minutos

Crítica | Não Matarás (1988) - Crime e Castigo

Antes de embarcar na primeira obra-prima de sua vida, Krzysztof Kieslowski já estava flertando com alguns dos sagrados Mandamentos que dariam origem ao Decálogo. No caso, temos a versão completa de Não Matarás que posteriormente seria remontado para fazer parte do fantástico seriado do diretor.

A abordagem de Kieslowski para seu filme sucinto é a mais simples possível tanto que o espectador pode muito bem considerar a experiência de ter visto um curta estendido. O diretor está interessado simplesmente em trazer um retrato cru e visceral sobre crime e castigo, sem surpresas, sem reviravoltas, sem truques na manga.

Realidade Aumentada

Ao contrário de outros importantíssimos realizadores poloneses como Andrzej Wajda, Kieslowski é um esteta completo. O visual tem uma carga de suma importância para potencializar uma narrativa frágil e consideravelmente desinteressante. A verdade é que Não Matará é um filme telegrafado assim que o espectador saca a estrutura do roteiro e a função dos personagens.

Acompanhamos três pontos de vista distintos: um taxista mau-caráter, um jovem mal-encarado e um defensor público recém aprovado em concurso. De início, é bem possível crer que o taxista será o assassino por conta das diversas cenas que o diretor apresenta dele fazendo picaretagens e mal tratos diversos contra pessoas e animais (cães em especial). Já o jovem delinquente é retratado de modo bastante caricato e tendencioso, pois é bastante visível notar o ódio e amargor que o personagem carrega até então.

A terceira ponta, com o defensor público, certamente é a menos interessante e a mais desconexa no primeiro ato, afinal sua função é somente determinante no final do filme para defender o assassino. Não pretendo revelar quem é o agressor no final das contas, pois isto é totalmente irrelevante. Há apenas alguns insights que o diretor oferece sobre sorte e família. O ponto mais interessante realmente acontece quando ele mostra que os dois piores personagens não são de todo mal, realizando algumas bondades em seus caminhos solitários.

Aliás, a solidão é um ponto visual ferrenho em Não Matarás. Para deixar esse efeito mais explícito, Kieslowski assume riscos ao mexer claramente no tratamento da imagem utilizando filtros ocre e esverdeados enquanto utiliza diversas vinhetas/máscaras para escurecer a imagem em diversos pontos. O resultado, por vezes, é bastante áspero e incômodo, mas é eficiente em trazer a sensação solitária e isolada desses personagens alienados.

As vinhetas, infelizmente, tiram um pouco do brilho dos elaborados enquadramentos que o diretor apresenta, além de conferir uma atmosfera pessimista e sombria para toda a história. Quando o assassinato finalmente acontece, temos a abordagem mais crua possível. Kieslowski não dramatiza em excesso e traz uma longa sequência de pura crueldade e violência de uma morte sofrida que implora para não ser concretizada de modo frio, apesar de gerar fortes emoções no assassino revelando seu lado... humano.

Há uma falta de capricho nesse miolo já que a transição do crime para o castigo é extremamente abrupta. Se a primeira metade é mais crua, a segunda é bastante idealizada, pendendo para um melodrama absurdo no qual o diretor pesa demais a mão chegando até mesmo a elaborar imagens clichês como uma que apresenta o assassino projetando uma enorme sombra na parede, simbolizando sua culpa e arrependimento.

Ao menos, sua abordagem é madura em não apresentar as consequências do assassinato para a família que perdeu violentamente seu ente querido, além de não focar no sofrimento da família do assassino que é condenado à morte no fim de seu julgamento. É através do “Não matarás” que o diretor faz sua firme oposição à pena de morte. Para trazer essa catarse, temos alguns passos básicos que mostram um pouco do passado do assassino que é bastante absurdo envolvendo uma irmã e uma trágica história de bebedeira com um trator até chegar a sua execução.

De modo similar, Kieslowski filma com bastante frieza, apenas mostrando o ato na tentativa de realizar um profundo contraste entre os dois atos de matar e de seus contextos. Com as imagens de desespero do assassino prestes a ser enforcado e o desolamento emocional do advogado, o cineasta busca evocar diversas questões sobre a validade da pena capital tentando afetar o espectador pelo choque.

Crime e Castigo

Não Matarás é um filme tendencioso com toda a certeza. O cineasta manifesta sua posição a respeito do ato de matar e punir, além de acreditar na transformação completa de infratores da lei. Seria um longa mais interessante caso não houvesse esse nítido posicionamento que remove a ambiguidade apresentada na primeira metade da obra.

Por conta de sua estrutura previsível, personagens caricatos e extremamente idealizados, além de algumas cenas repetitivas que conferem certo marasmo ao ritmo, Kieslowski faz seu filme conceitual sobre os diferentes assassinatos dos dois lados da lei. Goste ou não, ele provou a força que um filme pode ter, pois após diversos legisladores e responsáveis legais poloneses conferirem a obra, imediatamente suspenderam a pena capital na Polônia, colocando o tema polêmico novamente em debate e aprovação.

Não Matarás (Krótki film o zabijaniu, Polônia – 1988)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Roteiro: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz

Elenco: Miroslaw Baka, Krzysztof Globisz, Jan Tesarz, Krystyna Janda, Barbara Dziekan

Gênero: Drama, Crime

Duração: 84 minuto

Crítica | A Morte de um Bookmaker Chinês - Cassavetes sem freios

John Cassavetes é marcado como um cineasta de experiências extremas para o espectador: ou se ama seu estilo desgarrado, ou se odeia. Por enquanto, tendo assistido apenas Sombras e A Morte de um Bookmaker Chinês, simplesmente não consegui me conectar com seus filmes e também pela sua assinatura cinematográfica importantíssima que favoreceu muito a germinação do cinema independente americano.

A Morte de um Bookmaker Chinês talvez seja o filme mais esquisito de Cassavetes, pois a marca registrada improviso está presente aqui, apesar da exigência de uma história mais firme para potencializar as mensagens poéticas que o diretor pretende transmitir. No caso, conferi a versão original de 135 minutos – certamente a mais problemática, já que o próprio diretor e grande parte do elenco preferiam o corte reduzido de 109 minutos.

Privação dos Sonhos

Cassavetes procura mostrar a morte dos sonhos e desilusão da cidade grande com a história do canastrão Cosmo Vittelli (Ben Gazzara no melhor momento de sua carreira), um proprietário de um clube decadente de strip tease. Em uma rotina fixa de gastos exorbitantes para impressionar as garotas que trabalham em seu clube, Cosmo acaba apostando o que não possui em uma casa de apostas controlada por uma pequena e perigosa máfia.

Perdendo muito dinheiro e ficando refém dos mafiosos, Cosmo é obrigado a realizar um serviço indesejável para diminuir sua dívida: matar um suspeito chinês conhecido pela autoria de alguns livros. Porém, logo Cosmo descobre que está em uma enrascada muito maior do que pensava por conta desse chinês ser um figurão do crime.

O problema é que até o filme começar de fato, já atingimos uma hora de exibição – um problema similar ao que Brian De Palma desempenhou em Dublê de Corpo. Claro, não há problema em uma abordagem mais lenta para a ficção, porém é preciso oferecer algo mais concreto para o espectador. Assim como Sombras tinha problemas por conta do improviso, o mesmo acontece em A Morte de um Bookie Chinês já que existem muitas sequências aparentemente vazias ou irrelevantes.

Como isso vai variar dependendo do gosto pessoal do espectador, é um jogo que evoca o “ame ou odeie” de Cassavetes, porém realmente não há uso narrativo algum que colaborem nessas sequências. O diretor apresenta os bizarros números artísticos que as strippers e um mestre de cerimônias exibem ao público que, estranhamente, aprecia as performances que raramente revelam as zonas erógenas das belas garotas.

É uma pequena ironia poética que o cineasta apresenta para nós reforçando a mensagem do longa que é possível fazer arte até nos lugares mais decadentes e improváveis, apesar disso ser totalmente idealizado, pois qualquer um que fosse a um clube de strip tease e experimentasse as performances que Cassavetes exibe, raramente retornaria.

São diversos minutos que o diretor desperdiça com os números artísticos pouco interessantes, além do ritmo sonolento perpetrado pelas conversas sem sentido que Cosmo troca com suas garotas ou com os empregados da boate. Como a maioria dessas cenas são redundantes, o protagonista e os coadjuvantes viram personagens de uma nota só, totalmente superficiais e contraditórios em suas ações, além das relações entre eles nunca ficarem muito claras.

Apenas temos a certeza que Cosmo é totalmente apaixonado pelo seu clube decadente, é um canastrão e se envolve com muitas enrascadas financeiras que resultam em verdadeiras tragédias. A parte da máfia também não engaja muito, além da cena do tal assassinato do título do filme ser bastante genérica e pouco imaginativa. As coisas pioram em excesso quando Cassavetes decide realizar um duelo final entre Cosmo e um capanga em um imenso galpão, fazendo um pequeno jogo de perseguição que dura quase dez minutos entediantes.

Chegando aos minutos finais, o longa melhora e se torna mais interessante levando ao máximo a obsessão de Cosmo por seu clube, além de deixar explícito o tom depressivo dos artistas fracassados que almejam o melhor para suas vidas mesmo estando presos em lugares terríveis nos quais nunca receberão o reconhecimento que almejam. Cassavetes é particularmente genial ao fechar o filme com o Sr. Sofisticação cantando desafinadamente sozinho no palco até ser interrompido por uma stripper que incendeia, literalmente, seus cabelos para acabar com a cena deprimente.

Mas esses poucos momentos de prazer que o diretor oferece não compensam o ritmo insosso do longa, além do improviso ter chegado, enfim, na técnica. Cassavetes simplesmente trabalha de modo horroroso com a câmera em A Morte de um Bookie Chinês. A estética do longa lembra o cenário depressivo de Taxi Driver, mas é realizada tão porcamente que simplesmente transmite uma atmosfera desleixada.

Isso não acontece somente pelo pavoroso trabalho de câmera totalmente instável e dos enquadramentos porcamente elaborados variando entre os closes extremamente próximos para planos afastados mal iluminados, aliás esse é justamente o ponto mais decadente do filme: a fotografia. Não temos somente cenas totalmente escuras por falta de iluminação, mas outras fora de foco, além de muitas das cenas da boate receberem luzes coloridas muito fortes que estouram completamente a exposição.

Embora a estética seja verdadeiramente tenebrosa colaborando ainda mais para o espectador desgostar do trabalho de Cassavetes, seria injusto não apontar umas boas características de sua direção como o rendimento com o ator principal, Ben Gazzara, e do ar burlesco teatral conferido com competência nos números “musicais” da boate, além do jogo imagético formidável com os espelhos no camarim. Também é muito interessante o fato da câmera ser tão colada no protagonista por boa parte do longa, assumindo um grau de realismo notável.

Ame ou Deixe

Cassavetes não é um cineasta fácil e seu estilo tem o poder de afetar espectador já dispostos ao estilo mais caótico do diretor apresentado em A Morte de um Bookmaker Chinês. É bem possível achar tudo que critiquei algo absolutamente genial, mas na opinião de quem vos escreve, Cassavetes apenas conseguiu realizar um exercício estupidamente longo e monótono para um fiapo narrativo que não consegue se salvar também por conta da estética desleixada. Há sim beleza no trash burlesco, mas aqui simplesmente há muito para a maioria dos espectadores.

A Morte de um Bookmaker Chinês (The Killing of a Chinese Bookie, EUA – 1976)

Direção: John Cassavetes

Roteiro: John Cassavetes

Elenco: Ben Gazzara, Thimothy Carey, Seymour Cassel, Azizi Johari, Robert Phillips, Alice Friedland, Maede Roberts

Gênero: Crime, Drama

Duração: 135 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=GRrj60C24Y0

Crítica | Sombras - Nasce o Cinema Indie Americano

Muita gente deve gostar de algumas obras cinematográficas independentes americanas nos dias de hoje. Porém, poucos devem se perguntar quando que esse modelo inspirador de produção se iniciou. Com alguma segurança, é possível afirmar que John Cassavetes foi o primeiro cineasta independente americano com a realização de Sombras em 1959, seu primeiro filme, com apenas quarenta mil dólares de orçamento.

Também é bastante seguro afirmar que Cassavetes seria um correspondente americano do que ocorreria na Nouvelle Vague com Jean-Luc Godard e François Truffaut. Cassavetes simplesmente transpôs a linguagem teatral do improviso para o Cinema o que certamente rende um experimento interessante e bastante vanguardista, além de ser um filme que desafia os limites do controle de um diretor/produtor já que tudo era “um improviso com os atores tentando superar problemas e rapidamente encontrando outros ainda maiores”, segundo o próprio diretor.

Aurora Indie

Com a inexistência de um roteiro completo, Sombras é um punhado de cenas com um punhado de pessoas conversando sobre cultura, arte e jazz enquanto experimentam conflitos amorosos intensos. Essa vibe de diálogo corrido improvisado e imprevisível em bares, festas e nas charmosas ruas da Nova Iorque dos anos 1950 conferem sim uma atmosfera muito similar aos filmes de Jean-Luc Godard realizados em 1960 como Masculino-Feminino, Bando à Parte e Viver a Vida.

O interessante é que Cassavetes foi totalmente original na criação dessa atmosfera urbana que flerta com as coisas mundanas do cotidiano enquanto apresenta algumas verdades sobre a vida em conversas intelectuais. Entretanto, apesar da dedicação em diversas cenas desconexas que mostram as opiniões desconjuntadas dos personagens beatniks, é possível identificar um fiapo narrativo para Sombras.

No caso, novamente vemos o estilo pioneiro e corajoso do cineasta em focar justamente em relações amorosas entre brancos e negros em pleno momento de segregação racial nos Estados Unidos. Lelia, uma garota branca, irmã de dois homens negros, se envolve romanticamente com Tony, um racista velado que não faz a menor ideia que sua namorada pertença a uma família afro-americana.

Porém, como Sombras é puro improviso textual, isso logo sai de foco apesar do tremendo potencial de desenvolvimento. Aliás, essa constante mudança narrativa deixa o longa verdadeiramente caótico e confuso mudando da água para o vinho em questão de apenas uma cena. Então é impossível compreender de fato esses personagens que surgem e vão embora assim como... sombras. Tudo se torna esquecível e superficial por conta da escolha estética. Aliás, o esquema do improviso entra em contexto com a pegada firme sobre o jazz que Cassavetes evoca com os irmãos de Lelia, a “protagonista”.

Como o jazz é um estilo musical marcado pelo improviso no qual cada músico tem seu momento de brilhar e criar livremente no meio da composição, o mesmo ocorre nos diálogos de Sombras e na estrutura narrativa. É curioso que o “conteúdo” do longa então seja livre enquanto Cassavetes se impõe bastante como autor com a câmera.

No caso, apesar de usar o filme muito granulado de 16mm e ter nítidas dificuldades com a iluminação e montagem abrupta, o diretor preserva enquadramentos bastante “quadrados” pouco condizentes com as invenções e experimentos corajosos demonstrados até então. Cassavetes trabalha bastante com a câmera no tripé, encenação simples para as conversas, quase nunca se arriscando a movimentar o instrumento e conferir dinamismo visual para o filme pouco atraente nesse sentido.

O pesadelo técnico de Cassavetes é compensado pelo trabalho razoável de alguns bons atores estreantes que, às vezes, acidentalmente olham para a câmera, e também pelo bom gosto musical bastante presente na obra. Também já temos intensa presença dos closes muito próximos dos atores que seria uma marca registrada do estilo de sua direção.

Pioneirismo é sinônimo de Qualidade?

No caso de Sombras, a resposta é um retumbante e sonoro, não. Há sim muita importância histórica para essa estreia pioneira e corajosa de Cassavetes como diretor de cinema, mas sua marca autoral do improviso não teve um início minimamente razoável pela narrativa caótica, montagem grosseira e um desleixo técnico notável que certamente não vai conseguir capturar a atenção de diversos espectadores.

Fica o respeito pela abordagem de um tema tratado como tabu pela Hollywood da época que demoraria anos para realizar o estupendo Adivinhe Quem Vem Para Jantar que trata de um conflito similar ao de Sombras, mas com muito mais substância e firmeza. Largado ao destino, Cassavetes realiza uma estreia histórica que não chega nem perto de apresentar a qualidade que conferem para sua grandeza no cenário do Cinema Americano. Seja visto em 1959, seja visto hoje, Sombras ainda é uma obra totalmente desconexa, mas que deu origem a um novo frescor cinematográfico permitindo que outros realizadores executassem suas ideias com mais competência. Nem todo mestre, infelizmente, nasce genial.

Sombras (Shadows, EUA – 1959)

Direção: John Cassavetes

Roteiro: John Cassavetes

Elenco: Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh Hurd, Anthony Ray, Dennis Sallas, Tom Reese

Gênero: Drama, Romance

Duração: 81 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=VZx-I0wJ_8s

Crítica | Katyn - Um Massacre Ignorado

Há certas bizarrices no olhar Humano sobre a História do século XX, o mais sangrento de todos. Infelizmente, certos massacres nunca são relembrados como se deve. Isso acontece com grande frequência sobre os crimes cometidos durante o período mais violento da União Soviética que durou até a morte de Stálin. Entre holocaustos inteiros que muita gente nunca ouviu falar – como o tenebroso Holodomor, ou o massacre de Katyn no qual vinte e dois mil soldados poloneses foram exterminados de modo sistemático – assim como os judeus nos campos de concentração nazistas.

Não fosse Andrzej Wajda, o genocídio ocorrido nas florestas de Katyn não seria tão facilmente relembrado, afinal é um ocorrido que revela o quanto o governo de Stálin foi assassino. Para quem conhece o cinema de Wajda, já sabe que seus filmes são profundamente politizados vide os clássicos O Homem de Mármore e O Homem de Ferro que trazem retratos apurados sobre o início da reconquista da liberdade da Polônia contra a União Soviética.

Porém, talvez seja adequado dizer que Katyn é o filme mais pessoal e também político de toda a carreira do importante cineasta. Wajda viu e sentiu o pior momento da Polônia na pele quando a União Soviética e a Alemanha Nazista invadiram seu país e o dividiram em dois, ignorando a soberania do país e dando origem a toda a Segunda Guerra Mundial.

Como todos sabem, a guerra é um jogo de estratégia e Stálin fez uma aposta bem no início do confronto enquanto ainda era aliado de Hitler: eliminar a força combatente e intelectual do país. Por conta da maioria dos soldados fazerem parte da força trabalhadora polonesa, o extermínio de todo esse exército conseguiu deixar o país de joelhos depois da queda do Terceiro Reich. As promessas do Ocidente em não permitir o avanço de Stálin depois do fim da Guerra foram quebradas e rapidamente a Polônia virou uma república socialista anexada ao Bloco do Leste.

Com apenas treze anos na época, Wajda não viu somente seu país perder a soberania, a liberdade e diversos dos habitantes mais importantes da sociedade, mas também sofreu com a morte de seu pai justamente assassinado ao lado de seus compatriotas nas florestas de Katyn. Justamente por isso que há um esforço notável de Wajda em fazer o melhor possível para honrar a memória daqueles que foram covardemente assassinados.

Memória Eternizada

É preciso de todo esse contexto para compreender Katyn, já que Wajda não está minimamente interessado em oferecer uma narrativa clássica. O cineasta traz, eficientemente, um retrato sobre os dias de ocupação soviética e nazista na Polônia até a completa permanência soviética no final da Guerra.

O longa tem início justamente no dia da invasão, exibindo diversos cidadãos desesperados se encontrando em uma ponte na qual os dois lados fogem de um invasor perigoso diferente até perceberem que não há saída, estão totalmente encurralados. Nesse cenário, a jovem mãe Anna (Maja Ostaszewska) procura desesperadamente seu marido, Andrzej (Artur Zmijewski), um oficial de alto escalão do capturado e rendido exército polonês.

Porém, Andrzej é realocado pelos soviéticos em um dos muitos campos de concentração até ser transferido para o derradeiro e sombrio destino que o aguarda em Katyn. Apesar deste ser o foco principal do longa, a abordagem narrativa é fragmentada sendo transmitida através de diversos pontos de vista das mulheres e filhos que foram experimentaram a tragédia irreparável da morte violenta de entes queridos enquanto tentavam sobreviver em um país ocupado e totalmente rendido por duas potências pérfidas.

Com essa liberdade narrativa, Wajda consegue exibir eventos importantíssimos sobre a ocupação como as perseguições, assassinatos escondidos, fechamento das universidades, intensa propaganda alienatória, falta de energia e alimentos, entre outras coisas. Cada ponto de vista traz essas características que realmente oferecem uma atmosfera aterradora da vida naquela época.

Enquanto essa abordagem é interessante e bastante rica, também compromete o desenvolvimento dos personagens e do drama “fictício” que Wajda cria como ponto principal da narrativa. Apesar do espectador ficar horrorizado com a situação dos personagens, é difícil gerar uma reação emocional que o diretor deseja, pois há sim bastante melodrama aqui. Como os personagens são muito desconhecidos e de características iniciais um tanto rasas, o efeito acaba se tornando um pouco piegas, longe do ideal dramático que outras sequências evocam.

Há outros dois temas bastante debatidos aqui. Um é eficaz e outro é genial. O primeiro envolve o passar dos anos nos quais as protagonistas já sabem que ocorreu o massacre de Katyn provocado pelos soviéticos, já que diversas listas com o nome dos mortos são divulgadas. Há um jogo de esperança vs. realidade que rende reviravoltas boas e inicia o melhor drama do filme: a culpa de ignorar o crime dos verdadeiros responsáveis pelo massacre.

Wajda é bastante didático para fazer o público compreender através de uma exposição de vídeos de arquivo que o massacre foi realizado pelos soviéticos, mas que, após a derrota da Alemanha na Guerra, rapidamente a culpa do genocídio foi jogada para o lado perdedor. Logo, os sobreviventes de Katyn que foram cooptados pelo novo sistema socialista empregado para reestruturar a Polônia ficaram em um limiar perigoso: assumir a verdade indesejada e morrer ou conviver com uma das mentiras mais terríveis da História para sobreviver nessa novo e nada promissor país?

Esse conflito enreda três pequenas narrativas muito fortes envolvendo culpa, resistência e a negação da memória para os mortos. Os conceitos são formidáveis e dialogam diretamente sobre como uma nação assume os piores pecados para sobreviver, de modo similar ao que aconteceu aos parisienses sob ocupação nazista.

O longa também se torna mais amarrado neste terceiro ato poderoso no qual Wajda encontra uma solução condizente e justificada para assumir o flashback que mostra de fato toda a crueldade e frieza da matança silenciosa na floresta.

Filme Testamento

É justamente nesse ponto que a direção de Wajda se torna mais, digamos, característica do diretor. A câmera na mão se torna mais expressiva, as imagens são mais fortes e há um grau mais poético de experimentação cênica inclusive se valendo de um jogo de montagem muito bonito no qual uma reza do Pai Nosso é mostrada em diferentes trechos sendo proclamada por diversos soldados segundos antes de serem executados e jogados como lixo em uma vala comum.

Do aperto claustrofóbico dos transportes até o local de execução, para o súbito desespero dos homens ao perceberem que seriam executados ao adentrarem um bunker sombrio, até a frieza sádica dos sovietes ao matar milhares de homens de modo sistemático, Wajda simplesmente captura tudo com seu olhar repleto de tristeza.

Aliás, mesmo que Katyn seja o filme Wajda “menos” Wajda, o realismo sempre tão prezado pelo diretor é firme e presente em toda a projeção. O cuidado da recriação da Polônia de 1940 é formidável conferindo uma falsa impressão de viagem no tempo de tão minucioso que é o cuidado com figurinos, penteados e cenários, além de momentos encenados realmente grandiosos aglomerando multidões inteiras.

Também por ser um dos poucos blockbusters que Wajda dirigiu, além de ser um filme para honrar a memória dos mortos, o diretor assume um tom de cenografia bastante clássico com enquadramentos ornamentados e equilibrados fugindo do caos estético que o cineasta flertava em outros momentos de sua carreira. Ainda que tenhamos uma paleta de cores fria e bastante monocromática aliada a uma iluminação muito bem-feita, mas igualmente sombria, Katyn é um longa extremamente belo, principalmente no visual.

Mas isso não retira o mérito da trilha sonora, principalmente a musical composta por Krysztof Penderecki que se vale de muitos tons graves e acordes densos do violoncelo para conferir a iminência de um terror inescapável e praticamente invisível.

Coragem em Forma de Filme

Wajda sempre foi um fervoroso cineasta contra o regime socialista instalado à força na Polônia. Seus filmes colocaram o cinema polonês no mapa como um dos mais importantes do mundo e ele tinha plena consciência da importância deles como registro. Justamente por isso que Katyn é um longa que não deve ser esquecido ou ignorado como ocorreu por tempo demais com o massacre ocorrido nas florestas de Katyn.

O cineasta teve a coragem de apontar que os soviéticos eram tão desprezíveis quanto os nazistas e que um de seus maiores líderes provocou a miséria de sua nação. Nos primeiros minutos de exibição, Wajda já mostra que não está para tratar o tema com panos quentes e já mostra oficiais nazistas e soviéticos se cumprimentando, além de outros rasgando as bandeiras polonesas, brancas e vermelhas, deixando apenas o vermelho comunista nos mastros simbolizando perfeitamente o tratamento que os invasores tiveram com os invadidos: completo desprezo e autoritarismo.

Wajda não se rendeu e ignorou os crimes soviéticos como o Ocidente fez por longos anos. Até mesmo na época da realização de Katyn, houve certa resistência da Rússia em entrar em um consenso oficial sobre os eventos ocorridos na floresta (no fim jogaram a culpa em Stálin, mas diminuindo bruscamente a contagem oficial do número de mortos).

Através de Katyn, a memória dos mortos foi honrada e a verdade tornada imortal, mas mais importante, acessível.

Katyn (Idem, Polônia – 2007)

Direção: Andrzej Wajda

Roteiro: Andrzej Wajda, Przemyslaw Nowakowski, Wladyslaw Pasikowski, Andrzej Mularczyk

Elenco: Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Zmijewski, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka

Gênero: Drama, Guerra

Duração: 122 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=9DrgSHIJXAQ