Análise | Ace Combat 7: Skies Unknown - Top Gun para os Fortes

O retorno de Ace Combat é célebre. Apesar de não ter marcado a minha infância, não foram poucas as vezes que joguei esse clássico da era do PS1 na casa de amigos. Controlar jatos e caças poderosos em perseguições implacáveis era algo que simplesmente não cansava a mente de uma criança.

Já chegando na sétima iteração da franquia principal, é de se admirar a longevidade de Ace Combat. Com a saga de molho por cinco anos desde seu último lançamento na geração passada, o tempo de descanso realmente fez bem para preparar o terreno de um novo jogo bastante caprichado feito pela Bandai Namco.

De Herói a Zero

Para quem não está acostumado com os títulos da saga, é fácil ficar impressionado com o quanto detalhamento existe sobre a mitologia de Ace Combat. Ao contrário do que pode imaginar, a campanha principal não se resume a algumas missões com objetivos definidos apenas para você passar um bom tempo voando pelos céus.

Na verdade, em Ace Combat 7: Skies Unknown temos uma premissa de custo máximo, o custo da guerra. O jogador cairá de para-quedas já no início no game com a supreendente declaração de guerra do Reino de Erusea contra a Federação de Osea. Sequestrando o ex-presidente oseano e também uma edificação simbólica da paz mundial, o Reino de Erusea deixa o mundo em choque.

Não demora nada para que os oceanos respondam a altura, designando seus melhores pilotos para iniciar uma campanha de conquista do espaço eruseano. Entre os selecionados está Trigger, o personagem calado que o jogador controla em todo o game. Porém, em uma fatídica missão de resgate, Trigger acaba comente um erro gravíssimo, se tornando um criminoso traidor da federação.

Mandado para a prisão na 444ª base área do país, Trigger aguarda seu julgamento até que o governo se desespera e recruta todos os “dispensáveis” que estão presos no lugar. Esses pilotos que nada têm a perder, incluindo o protagonista, são ordenados a cumprirem as missões mais ingratas e perigosas de todo a força aérea oseana.

Funcionando literalmente como um esquadrão suicida, Trigger e seus comparsas nada educados enfrentam os maiores desafios de suas vidas para tentar ganhar a liberdade e encerrar de vez essa guerra injustificável.

Como Trigger é um personagem calado, não há grande foco em quem ele é, mas sim em seus grandes feitos durante as missões. Quem narra a história é a enigmática Avril Mead, trazendo detalhes de seu passado conturbado com o avô herói de guerra e seu pai, também herói, mas morto em combate. Embora sua narração envolva muita enrolação trazendo detalhes triviais da narrativa, é agradável de acompanhar – as cutscenes são excelentes com gráficos impressionantes fornecidos pelo poderio da Unreal 4.

Outro segmento é narrado por um personagem eruseano, trazendo mais da relação complexa do melhor piloto do reino, Mihaly, herdeiro de um condado anexado à realeza eruseana. O jogo aborda esses temas de nação, honra e pátria a todo momento, indicando conflitos internos para os personagens que quase nunca realmente revelam o que pensam. O serviço sempre está acima de tudo. Aliás, um dos temas mais interessantes do jogo é a abordagem filosófica sobre o uso de drones e de inteligência artificial. O game questiona se o virtual consegue superar o fator humano na condução dos caças sendo algo que distingue perfeitamente os dois lados da guerra: a velha guarda vs. a novidade.

O que mais impressiona, porém, em termos de narrativa, é como o jogo é bem pensado em seus objetivos sobre a arte da guerra. Em escala crescente de dificuldade, a campanha do game é imperdoável com o gamer ao apresentar objetivos cada vez mais complexos: destrua reservas de combustível inimigo, armazéns de armamento, radares e armas antiaéreas, defenda uma posição estratégica, auxilie tropas terrestres, etc.

Pode parecer simples, mas não é.

Tentativa e Erro

De fato Ace Combat 7 não é um jogo fácil. Para os parâmetros de hoje, o game nunca segura sua mão e te ensina a jogar. A Bandai te incentiva a jogar e dominar os controles com muita experimentação e já te aviso que jogar o game apenas com os controles simples deixa a jogatina bem mais lenta o que com certeza irá te prejudicar em missões mais complexas envolvendo perseguições entre caças de alta inteligência artificial.

Logo, já para dominar os controles, o jogador levará algum tempo. A cada missão concluída, o jogador é recompensando com pontos que funcionam como a moeda do game para comprar melhorias e novos caças. Cada caça possui três armas especiais que irão te ajudar muito dependendo do tipo de combate majoritário da fase: ar-para-ar ou ar-para-terra. Os mísseis comuns também são ótimos, mas possuem alcance menor e rastreios rudimentares.

Nisso, a cada progressão, o jogador compra novos caças e atributos avançando na árvore de aviões, uma árvore de habilidades, que jogo oferece. As mudanças são efetivas e refletem na hora a jogatina, porém para conquistar o melhor avião do game, certamente você já estará bastante avançado na história – ainda assim, vale a pena adquirir.

A cada missão, é importante estar atento ao briefing que detalha o que você irá fazer até metade do nível – sempre há uma reviravolta para te pegar com as calças curtas. Através desse informe, o jogador tem que montar o set correto para seu avião, focando no tipo de combate e quais melhorias que valem a pena ser encaixadas. Em casos mais extremos, é preciso até mesmo escolher qual tipo de avião terá que usar: um mais veloz, mas menos responsivo ou o inverso, por exemplo.

Como disse, as missões possuem objetivos variados. Por vezes, são muito desafiadoras ao pedirem para conquistar uma pontuação alta ou proteger uma base aliada que é atacada tanto no ar quanto por terra. Como os companheiros virtuais não são extremamente eficientes, muito acaba nas costas do jogador. E nesses momentos, prepare-se para perder muitas vezes.

O game por si não é tão longo, mal chega até as 10 horas de duração, porém, no decorrer das vinte missões que o game oferece, em escala crescente de dificuldade, essas horas vão se estender bastante. Mas pense que a cada derrota, seu aprendizado aumenta muito e quando finalmente vence uma fase difícil, há uma enorme sensação de satisfação.

Aliás, é importante mencionar que existe um modo bastante elogiado para o PSVR, adaptando o game para a realidade virtual. Infelizmente, como não possuo o periférico, é impossível complementar a análise. O modo multiplayer, por mais simples que seja, funciona bem e cumpre a função de estender a vida do jogo. Só garanto que é bastante desafiador eliminar jogadores que se esquivam de mísseis tão bem quanto você.

Também é preciso denotar a qualidade gráfica e física do game que impressiona. Apesar não termos quaisquer opções cosméticas para customizar os jatos na campanha, é notável como fase é extremamente única por si. O jogador enfrenta terrenos diversos que trazem tempestades tropicais com direito a relâmpagos que detonam a tecnologia do seu caça, tempestades de areia, nuvens densas e até mesmo efeitos de congelamento a depender da sua altitude. Observar tudo isso através da ótima e detalhada câmera do cockpit só deixa a experiência ainda mais completa.

Obviamente, a tradicional câmera que recapitula todos os seus movimentos na fase, permitindo que o jogador observe erros e movimentos incríveis, está de volta possibilitando o compartilhamento de jogadas incríveis.

Indomáveis

Ace Combat 7: Skies Unknown é um game brilhante para esse excelente começo de ano para os gamers. É evidente que os fãs da franquia vão se deliciar com essa nova aventura repleta de novidades e uma boa história que vem acompanhada de legendas em português – se prepare para conseguir ler os objetivos ordenados pelo seu capitão enquanto tenta abater diversos inimigos ao mesmo tempo (sim, é bem difícil).

Mesmo que tenha demorado tanto para chegar, afirmo que a espera por esse novo Ace Combat valeu a pena. Apesar de desafiador, encorajo jogadores novos da saga, que mal haviam tocado um game arcade de combate aéreo para testarem as surpresas que o game oferece. Que venha o próximo!

Agradecemos a Bandai pela cópia de Xbox One cedida para a análise.

Ace Combat 7: Skies Unknown (Japão – 2019)

Desenvolvedor: Bandai Namco

Estúdio: Bandai Namco

Gênero: Simulador de Combate Aéreo, Ação

Plataformas: PS4, PSVR, Xbox One, PC

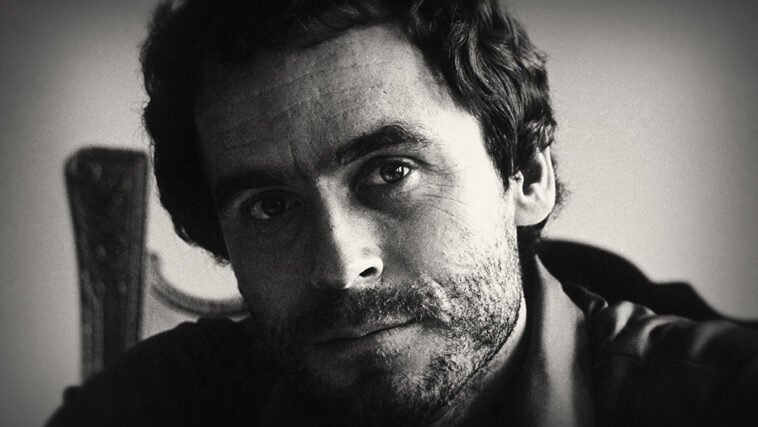

Crítica | Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes - O Diabo entre Nós

Um tema sempre em alta em popularidade certamente é o que envolve os psicopatas. Casos criminais sobre indivíduos extremamente perturbados que cometem atrocidades implacáveis com suas vítimas sempre trouxeram a curiosidade mórbida dos espectadores à flor da pele. Quem está sempre atenta com essas produções, trazendo diversas histórias de investigação criminal para as telinhas é a Netflix.

Seja em documentários com How to Make a Murderer ou na ficção com a excepcional Mindhunter, a plataforma já traz uma nova produção de peso para o começo de 2019: Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes. Trazendo a história de um dos psicopatas mais infames dos EUA, Ted Bundy, toda a narrativa condensada em quatro horas de duração é justificada e, até mesmo, fica a impressão de que falta algo a mais.

Esse filme em série se propõe a trazer todos os fatos envolvendo Ted Bundy e suas vítimas que ceifou a vida entre os anos de 1974 a 1978. Cerca de 36 assassinatos aconteceram em seis estados americanos e, graças a completa falta de preparo da polícia americana, Bundy simplesmente conseguia driblar a lei por diversas vezes – até mesmo quando tinha o azar de ser capturado por pura sorte de algum policial rodoviário.

Título Pega-Trouxa

É bastante raro que um documentário traia a proposta de seu próprio título. Por exemplo, em A Marcha dos Pinguins, vemos um impactante documentário relatando o incrível processo migratório dessas aves. Entretanto, em The Ted Bundy Tapes, não é exatamente isso que ocorre. Dirigido pelo diretor de A Bruxa de Blair 2, Joe Berlinger, há uma confusão estética grave no formato do filme em série.

Já experiente em produções sobre assassinatos e investigações, é um surpreendente como Berlinger fuja significativamente da proposta original do filme: trazer um estudo completo sobre as mais de 100 horas de entrevistas de Bundy com os repórteres Stephen Michaud e Hugh Aynesworth após o criminoso ter sido condenado a duas penas de morte. A verdade é que esse documentário raramente toca no tópico das entrevistas e seu conteúdo. O que é uma escolha estranha, já que pouca gente sabe desse material, além de ser raro termos um psicopata oferecendo detalhes dos assassinatos que cometeu – mesmo que seja em terceira pessoa (Bundy só confessou ter matado 36 pessoas apenas 72 horas antes de ser executado).

Apesar de ser um problema grave e simplesmente esnobe uma característica que tornaria esse documentário muito distinto dos demais, a partir do momento que o espectador aceita o fato de que não será sobre esse episódio da vida de Bundy que verá, o documentário começa a fluir. Berlinger opta por trazer um grande panorama da vida do assassino, desde sua infância bastante normal até a sua morte na cadeira elétrica.

Do modo mais clássico do gênero documentário, Berlinger conduz os episódios sempre com o mesmo tom até virando uma surpresa quando terminam, já que raramente há um ápice narrativo neles. Baseando-se em vasto material de arquivo e muitas entrevistas exclusivas, o diretor consegue tornar a história de Bundy bastante envolvente, embora os méritos sejam, de maior parte do psicopata.

A partir do momento no qual Bundy é capturado e se torna o grande protagonista do documentário somente com as imagens de arquivo, afinal Bundy era um exibido completo, um narcisista cruel que adorava humilhar as autoridades. A partir do segundo episódio, a série se torna mais intensa, mostrando as fugas surreais de Bundy da cadeia, evidenciando sua inteligência e incrível habilidade de planejamento, incluindo seu estranho talento de se disfarçar somente com alterações básicas na sua aparência.

O documentário foca bastante em como Bundy era um ponto fora da curva do perfil da psicopatia, apesar de demonstrar os indícios mais clássicos do transtorno na infância: projeção do ódio, abuso infantil e crueldade com animais. Bundy impressiona e assusta até hoje pelo fato de ser “um de nós”. Um cara bem-apessoado, com senso de humor, educado e inteligente, porém um assassino brutal principalmente. É um lobo na pele de cordeiro.

Com isso, pouco a pouco, as entrevistas vão sendo esquecidas até o seriado se aproximar muito da abordagem do cinema direto. Porém, tudo volta ao padrão mais clássico no último episódio. O que é bastante surreal em The Ted Bundy Tapes é o fato da obra ser de censura baixa o que, obviamente, compromete bastante a parte das vítimas do psicopata.

Sem poder mostrar imagens forenses, dar detalhes dos assassinatos, explorar o modus operandi, a assinatura e tantas outras características que fazem parte da história de Bundy, cria-se uma imagem bizarramente humana para uma das figuras mais perversas da história dos EUA. O espectador nunca encara de fato o Bundy monstro, mas sempre o Bundy showman bizarro que entretém as massas – há insights inteligentes mostrando entrevistas de jovens na época de seu julgamento que simplesmente se sentiam incrivelmente atraídas por ele.

Enquanto detalhes dos assassinatos raramente são oferecidos, o espectador é presenteado com informações bastante intensas sobre a tentativa frustrada de sequestro de uma das vítimas que sobreviveu à Bundy, da relação do psicopata com suas namoradas e noivas e até mesmo de suas últimas horas vivo nas quais simplesmente confessou, pela primeira vez, todos os assassinatos que cometeu.

Nas entrevistas, entretanto, também há detalhes interessantes que exibem a abordagem dos entrevistados sobre o tema. Exibindo algumas pequenas loucuras temos relatos de ódio profundo, confusão, fascínio e prepotência que, infelizmente, essas figuras nunca são confrontadas com perguntas mais pertinentes ou provocativas.

A Face Charmosa do Mal

Os pontos brilhantes existem, mas são bastante dispersos entre as quatro horas de duração da série. O mais forte deles, com certeza está durante a comemoração da execução de Bundy em 1989. Após anos no corredor da morte, o psicopata finalmente seria executado e, como tudo envolvendo sua vida pública, um circo foi montado para cobrir o acontecimento ao vivo.

Diversos jovens que eram crianças na época que os crimes ocorreram estavam presentes como um subterfúgio para zoar e se embebedarem. Curiosamente, poucos que testemunharam de fato o terror que Bundy perpetrou nos anos 1970 acompanharam a execução in loco. De todo o modo, Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes é uma série impressionante.

Mesmo apenas com entrevistas e pouco grafismo na violência descrita, incluindo na brevíssima menção à necrofilia que Bundy praticava, há simplesmente um tom muito perturbador sobre a vida desse psicopata. Nas imagens de arquivo, há diversos momentos estranhos nos quais o espectador percebe por conta que havia algo de errado com esse indivíduo que escondeu tão bem a sua pior face.

Entre a incompetência completa da polícia para resolver esse caso que simplesmente foi resolvido por pura sorte e em um pioneirismo forense, é muito perturbador imaginar como Bundy, apenas se algo tivesse acontecido diferente, poderia ter matado mais inúmeras pessoas. As deficiências na polícia na época são um tema recorrente trazido pelos próprios investigadores que muitas vezes culpam a falta de tecnologia existente para capturar o psicopata. Porém, o fato é que Bundy só acabou atrás das grades pelo palpite sortudo de polícias de rua, níveis abaixo na hierarquia policial. O mesmo ocorre com a completa falta de noção da força policial de Aspen que permitiu as duas fugas de Bundy de modo facílimo.

Entre essas duas faces, do demônio encarnado perpetrando assassinatos brutais e a completa insegurança que o polícia ofereceu às mulheres jovens que poderiam ser sequestradas e mortas a qualquer momento, esse bom documentário vai muito além do que se espera dele. Seja pelos seus defeitos e qualidades.

Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes (Idem, EUA – 2019)

Direção: Joe Berlinger

Gênero: Documentário

Episódios: 4

Duração: 60 min/cada

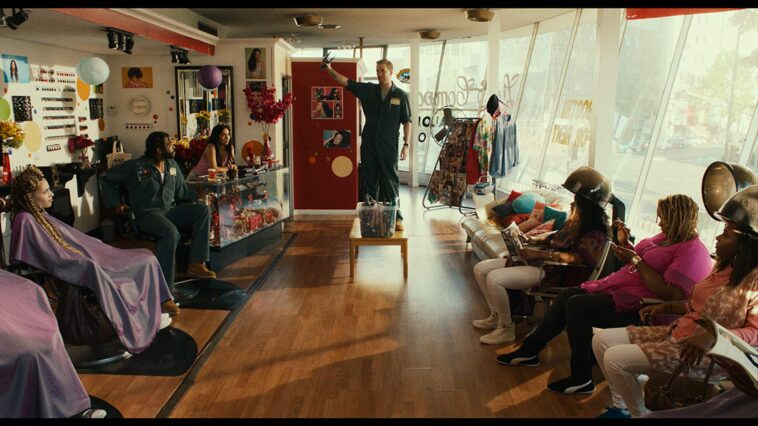

Crítica | Ponto Cego - O melhor filme que não está no Oscar 2019

Não se faz um longa metragem da noite para o dia. Muito se engana qualquer aspirante a diretor em uma faculdade de cinema crer que poderá simplesmente pular a ordem natural dos fatos. Todo grande diretor e também “pequeno” diretor sempre irá passar pela experiência dos curtas-metragens. Não apenas uma, nem duas, mas diversas vezes.

Pular de narrativas simples de dez a trinta minutos para a organização visual de uma história de mais de uma hora de duração é algo desafiador e amedrontador para todos os profissionais da área. O escopo da produção aumenta, os desafios, os problemas, a logística, o equipamento, o elenco enquanto todos fazem um enorme esforço de manter os nervos nos trinques para que toda a experiência flua bem.

Provavelmente você nunca tenha ouvido falar de Carlos López Estrada e muito provavelmente também não conheça seu filme Ponto Cego que surpreendentemente não figurou na corrida do Oscar em 2019, mesmo sendo pautado em assuntos favoritos da Academia na última década: racismo.

Acumulando nove anos de experiência em direção de curtas, Estrada faz sua grande estreia com um longa metragem de alta qualidade com diversos elementos importantes que são trazidos ao debate e reflexão, embora sofra com momentos de dispersão em sua totalidade.

A vida em Oakland

Escrito por Rafel Casal e Daveed Diggs – que também protagoniza o filme, Ponto Cego traz a história de Collin, um presidiário que conquista sua condicional no último ano de pena. Entretanto, com a liberdade provisória, Collin precisa se manter longe de qualquer problema que possa coloca-lo novamente na prisão. Para sua (in)felicidade, seu melhor amigo Miles é um verdadeiro para-raios de problemas.

Testemunhando um assassinato de um homem em fuga de um policial, o rigor de Collin em se manter na linha e com sua própria integridade física aumenta exponencialmente. Porém, para que consiga conquistar novamente sua liberdade, Collin precisa ficar de olho em Miles antes que ele leve ambos para a cadeia e dessa vez por um bom tempo.

Não há meias palavras em Ponto Cego. O filme é sobre o tópico racial abordando diversos assuntos com foco majoritário na violência policial contra negros nos Estados Unidos. O filme toma um partido e é bastante claro nesse ponto, porém, ao mesmo tempo, consegue trabalhar muitíssimo bem, de forma subjetiva, as constantes agressões de uma sociedade em ponto de ebulição.

O roteiro do longa é escrito de forma esperta. Apenas expõe os fatos da circunstância do conflito do protagonista. Desse modo, rapidamente as coisas se tornam tensas pela tendência natural do espectador já apostar que as coisas acabem mal para Collin. Através do bom trabalho com o coadjuvante Miles, é possível sentir que o perigo sempre ronda Collin que se mostra um preso reabilitado a todo tempo, apesar de não sabermos o crime que cometeu até metade do filme em uma rara sequência de humor que “homenageia” (para não dizer que copia) uma situação brilhante de Homem-Formiga.

O texto é bastante centrado na realidade e, através do cotidiano desses dois homens em suas jornadas de trabalho como homens de mudança – uma metáfora óbvia para a transformação dos personagens –, o espectador conhece seus hábitos, suas famílias e seu modo de pensar. Entre uma das características principais do texto está o rap como forma de expressão. Apesar de ser uma ideia original e corajosa, o uso dentro da narrativa acaba funcionando como uma faca de dois gumes.

Por vezes, temos momentos muito poderosos como durante o clímax – isso, mais por conta do talento de Estrada na direção –, enquanto em diversos outros, consomem tempo expressivo de filme que poderia ser destinado para diálogos. Acredite, os roteiristas fazem sim bons diálogos e alguns bem marcantes assim como ocorre na briga final entre os personagens revelando também o peso racial em Miles, um branco, nascido e criado na periferia de Oakland, adotando trejeitos e gírias que, aos olhos de muitos, simplesmente escancaram seu contraste com os bairros afroamericanos da cidade.

Entretanto, a história de Ponto Cego não se trata somente das enrascadas e conflitos entre Collin e Miles. Através de subtramas envolvendo romances fracassados, casamento e família, temos uma melhor noção do peso dos atos que a dupla comete, já que através da paranoia de Collin sabemos que a reação pode surgir a qualquer momento de modo bastante violento.

Sustentada por alguns clichês, esses pontos são mais fracos, mas servem um bom propósito para acentuar o crescimento dos personagens. Já no caso do assassinato que Collin comete, há esse jogo esperto de não seguir a trilha que muitos outros roteiristas seguiriam. O filme flerta com a paranoia, culpa e perseguição através das imagens – novamente, ponto da direção de Estrada, até o momento de subverter o espectador com uma reviravolta imprevisível.

Entretanto, até chegar ali, o filme perde o fôlego e entra em um marasmo bizarro que, mesmo durando pouco, simplesmente parece uma verdadeira eternidade.

Ponto Sem Nó

Como já apontei diversas vezes, o ponto mais alto do filme é mesmo da direção de Carlos López Estrada. Desde o início do filme, já é possível sacar qual é a linha estética que ele pretende desenvolver ao longo da exibição: a montagem.

Trabalhando com o recurso do split screen – um dos favoritos de Brian De Palma, Estrada já mostra que sabe utilizar muito bem a linguagem cinematográfica a seu favor, elaborando jogos de contrastes na ótima sequência de abertura do filme. O ritmo do primeiro ato é todo pautado em seu poder com a montagem pulsante.

Em jogos rápidos de cortes sucessivos, vemos uma grande influência de Edgar Wright em sua forma de se expressar na arte, além de conseguir elaborar planos fundamentalmente belos que trazem um pouco do seu olhar sobre os elementos da cena. Por exemplo, para mostrar a dissonância entre Collin e seu interesse amoroso, Estrada sempre foca em alguns incensos queimando suavemente em um balcão, até que o protagonista surge trazendo o vento e desequilibrando a doce dança da fumaça.

Com esse leve recurso visual, há toda a síntese de um dos conflitos majoritários da obra. A predileção por enquadramentos centrais também é denotada para facilitar os raccords visuais entre uma cena e outra, com efeitos de transição muito potentes já presentes nos primeiros minutos do filme.

Um exemplo disso é o enquadramento que mira nos olhos dos atores, em um estudo de expressão interessante. Em um corte para o outro, vemos Collin escutando o juiz avisando para ele não se meter em problemas para então acompanharmos o protagonista em um carro lotado de armas e drogas. Simples e eficiente.

Há emprego até mesmo do slow motion transformando os personagens em “fodões” para as mais banais das ações como um simples andar na rua. Já o sentimento de paranoia, como é tão pautado no roteiro, também se dá exclusivamente pelo exercício incrível da montagem de campo/contracampo e inserts de flashbacks que passam tão rápido apenas com tempo o suficiente para o espectador notar o que foi feito.

Estrada é um ótimo narrador visual e cada vez menos temos visto esse talento em filmes tão verborrágicos que chegam aos cinemas todos os anos. É através do poder da união audiovisual que é possível atingir resultados tão eficientes como vemos aqui. Entretanto, por mais que Estrada seja ótimo, há também seus excessos na encenação.

No caso, muito disso afeta o ápice da paranoia de Collin em suas corridas no cemitério. Alucinando ver diversos negros que foram, supostamente, assassinados por policiais, Collin sofre pela culpa de não decidir agir pela Justiça. É um tanto over e brega, mas como estamos no ponto de vista de um protagonista que claramente está em trauma, se torna compreensível – apesar dele encher a tela com esses figurantes vestidos de preto, em luto.

Sem Cegueira

Ponto Cego é mais uma das pérolas de 2018 que muita gente nem ficou sabendo que existe. Com uma curta duração e história eficiente, além de boas interpretações e, obviamente, direção fantástica, é um filme que recomendo bastante para ver. Com toda a certeza supera em muitos níveis alguns dos principais indicados ao Oscar de 2019.

Ponto Cego (Blindspotting, EUA – 2018)

Direção: Carlos López Estrada

Roteiro: Daveed Diggs, Rafael Casal

Elenco: Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar, Jasmine Jones, Ethan Embry

Gênero: Drama

Duração: 95 minutos.

Crítica | Green Book: O Guia - As companhias que agregam

Há alguns momentos na vida profissional de alguns diretores especializados em um gênero que simplesmente decidem explorar novas fronteiras. A transição do terror para a aventura ou ficção científica basicamente é uma das mais clássicas da indústria. O que é incomum é ver alguém como Peter Farrelly, especializado em dirigir comédias canastronas com seu irmão Bob como Passe Livre, Debi e Lóide, O Amor é Cego.

Basicamente, com Green Book: O Guia, temos a estreia do diretor no drama, mesmo que o longa seja carregado de momentos doces repletos de humor. Ao contrário do que pode parecer ser, Green Book é mais do que um mero Oscar bait lançado cirurgicamente na época de grandes premiações do cinema americano.

Já tendo conquistado 3 Globos de Ouro, de fato é difícil negar o quão charmoso e interessante Green Book é, já que traz uma discussão sobre racismo que foge do cenário extremamente denso e deprimente que vemos sendo trabalhadas anualmente por diversos cineastas.

Equilíbrio Sustentável

Escrita por três roteiristas, a narrativa de Green Book é bastante simples, apesar de demorar quase meia hora para engrenar de fato. Em 1962, Tonny Lip (Viggo Mortensen) é um ítalo-americano canastrão que trabalha como segurança em um clube noturno em Nova Iorque. Repentinamente, o clube é fechado para reformas e Tonny começa a se preocupar em arranjar um bico para sustentar sua família.

Em questão de pouco tempo, acaba encontrando a oportunidade de trabalhar como motorista de Don Shirley (Mahersala Ali), um pianista negro considerado gênio da música. Shirley deseja encarar o racismo do sul dos Estados Unidos ao fazer uma turnê nos rincões mais perigosos do país, porém tocando apenas para a elite da sociedade de cada cidade visitada. Pelo ótimo pagamento, Tonny engole o próprio orgulho e também seu preconceito e aceita viajar com o pianista.

Durante a jornada, encara diversas situações desconfortáveis que não experimentaria se estivesse viajando sozinho, compreendendo os perigos reais e injustificados do racismo que manchou a história dos EUA.

Como havia mencionado, o longa não se trata de um drama intenso, mas de abordagem similar aos feel good movies tradicionais que chegam no fim do ano nos cinemas. Apostando as cartas na amizade expressiva que é nutrida ao longo da jornada, os roteiristas conseguem entreter o espectador com facilidade.

A começar com as performances espetaculares de Mortensen e Ali, encarnando trejeitos muito distintos que colaboram para a colisão de dois mundos que o filme traz, exibindo preconceitos de ambos os lados. Tonny é um personagem bastante estereotipado, carregado com sotaque italiano, maneirismos repletos de expressões corporais e um tanto rude com uma visão limitada de seu mundo.

Já Shirley é seu completo oposto. Um virtuoso graduado, inteligente, deprimido, contido e muito racional, sempre freando seus impulsos repletos de rebeldia a cada situação extremamente desconfortável que acaba encontrando.

Pelas lentes de Peter Farrelly e também por sua direção ótima com os atores, percebemos o quão frustrado é Don Shirley durante e após seus shows selecionados. Deixando aberto à interpretação do espectador, Farrelly demonstra como a arte de tocar piano é uma válvula de escape para Shirley, conseguindo emanar toda a raiva que reprime dentro de si em algo belo e vibrante.

A grande novidade fica mesmo por essa interação pouco habitual da característica extraordinária que levaram esses homens a começarem uma longa amizade mesmo com vidas tão distintas. Na troca voluntária em diálogos primorosos, os personagens conhecem o mundo um do outro, e Shirley consegue ter mais contato com a cultura afro-americana, já que ele, por sua posição capital-social ser tão privilegiada, se sente como um verdadeiro peixe fora d’água.

De resto, infelizmente, o longa descontraído ousa não explorar grandes polêmicas, principalmente a que tange a sexualidade de Dr. Shirley gerando apenas um inchamento desnecessário do filme ou em um drama forçado, já que isso não é abordado posteriormente. Farrelly traz muitas situações similares a de outros filmes muito mais pesados sobre o tema e não consegue ir muito além do básico.

Porém, por conta do título do filme, não há como negar que Green Book não seja um filme sobre racismo. Logo, não há defesa para essa dramédia ser bastante superficial em alguns dos temas que aborda. Se fosse um filme sobre trocas de experiências e crescimento interpessoal entre os dois ótimos personagens.

Em termos visuais, Farrelly é mais comportado e realiza um filme quadrado, praticamente um telefilme com orçamento mais generoso. Apostando em diversos enquadramentos bastante óbvios que cumprem apenas o básico, o longa não tem grande apelo visual nem pela direção, nem pelo design de produção que é apenas muito eficiente em recriar a década de 1960 – o fato de ser um road movie ajuda bastante a economizar nessa área já que temos muitas passagens em hotéis.

Um exemplo também do desperdício do roteiro e também da direção de arte se dá justamente durante uma passagem tensa do filme. A cena ocorre em um casarão típico das plantações de algodão do século XIX nos EUA, um dos símbolos mais fortes sobre racismo na América. Apesar de haver sim certo conflito, o fato de Shirley tocar embaixo de um teto tão simbólico e repressor não é adereçado em diálogo, auxiliando na construção de Tony Lip em compreender as feridas do preconceito.

Sinal de Mudanças

Green Book é um bom filme que emociona e diverte. É interessante ver Peter Farrelly expandindo seus horizontes e começar a tatear outros gêneros além da comédia escrachada. Já aqui, é possível notar que o diretor consegue ter a delicadeza necessária para conduzir momentos sensíveis da obra, sem tornar a experiência melodramática e piegas. Apesar de não ir tão à fundo na questão que pretende trazer ao debate, é sim um filme que merece ser visto.

Green Book: O Guia (Green Book, EUA – 2018)

Direção: Peter Farrelly

Roteiro: Brian Currie, Nick Vallellonga

Elenco: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Mike Hatton

Gênero: Comédia, Drama

Duração: 120 minutos

Crítica | Channel Zero: Candle Cove - 1ª Temporada - Brincadeira de Criança

Fenômenos nos anos 2010, chegando a ápices de popularidade momentâneas, as chamadas creepypastas trouxeram revolucionaram o mercado de contos tenebrosos e lendas urbanas. A internet flexibilizou a possibilidade de diversas pessoas mostrarem seus talentos como autores de diversos gêneros. No caso, o terror é um cenário bem-sucedido e que sempre convida novas histórias.

Trazendo o fator creepy, essas histórias geralmente traziam reviravoltas inesperadas com finais agonizantes e geralmente injustos. Simplesmente não havia um final feliz por completo. Isso quando se tratava de narrativas, já que grande parte delas realmente se comporta como lendas urbanas atualizadas.

Não demorou muito para que diversos criadores de conteúdo percebessem que essas histórias eram pratos cheios para serem adaptadas em outras mídias. Como muitas eram postadas anonimamente, melhor ainda para o produtor, com preocupações menores sobre direitos autorais.

Exatamente partindo dessa premissa, o SyFy encomendou a série Channel Zero, cancelada recentemente por falta de audiência. A série antológica adaptava famosas creepypastas a cada temporada, contando quatro histórias distintas. A primeira delas, trazia a história da misteriosa maldição de Candle Cove.

Encontrando a identidade

A premissa de Candle Cove é bastante simples. Traz diversos clichês clássicos como vídeos amaldiçoados, crianças malditas, cidades do interior, assombrações e arrependimentos do passado. Acompanhamos a vida do psicólogo perturbado Mike Painter que, mesmo depois de adulto, não conseguiu superar a morte de seu irmão gêmeo quando tinham 12 anos de idade.

Sofrendo com pesadelos que clamam pela sua volta à cidade natal Iron Hill, Painter decide que é hora de enfrentar os fantasmas bastante reais de seu passado problemático. Ao chegar na cidade, não demora nada a descobrir que um antigo programa infantil perturbador, Candle Cove, que via quando criança, voltou ao ar.

Em 1980, quando viu o programa pela 1ª vez, uma série de assassinatos misteriosos atingiu a cidadezinha e que acabaram mudando sua vida para sempre. Agora que retornou juntamente com o programa, ele suspeita que a mesma coisa possa acontecer. E para piorar, muita gente pode acreditar que ele seja o responsável pelas mortes tanto do passado quanto do presente. Para se livrar desse estigma, Painter terá que descobrir diversos segredos nada agradáveis sobre si mesmo.

Escrita pelo showrunner, Nick Antosca, a trama da 1ª temporada de Channel Zero segue de modo bastante simples, utilizando recursos narrativos sempre eficazes para dilatar uma história nada complexa em seis episódios: flashbacks. Acompanhamos a vida do protagonista tanto no presente quanto no passado, com intercalações para que o espectador descubra a solução de alguns mistérios nem tão interessantes ou instigantes assim.

Por um lado, é realmente válido que Antosca prefira mostrar os eventos do que apenas escancará-los através de exposição entre os personagens da série, porém, é uma pena que todo o suspense e suas resoluções sejam medíocres ou simplesmente previsíveis em grande parte.

As relações entre os personagens também não ajudam muito por conta da apatia do protagonista. Interpretado por Paul Schneider em grande parte no automático, Mike Painter é um protagonista sem muita expressão ou características originais que conseguem fisgar o espectador a ponto de torcermos por ele.

Enquanto há um bom ponto narrativo com a cidade se voltando contra ele por conta do comportamento errôneo da comunidade infantil, rapidamente as coisas são superadas por roteirismos muito intensos envolvendo os coadjuvantes como com Jessica e seu marido, o xerife da cidade. Com coadjuvantes cometendo tantos erros, fica fácil para Mike conduzir sua investigação bastante lenta enquanto lida com sua mãe Marla, muito bem interpretada pela grande Fiona Shaw.

Assim como grande parte do mistério envolvendo o programa Candle Cove, a relação com a mãe de Mike é bastante promissora, mas também nunca desenvolvida em seu potencial, mais se assemelhando a pequenos diálogos melodramáticos ao estilo de seriados mais populares de romance.

Entretanto, embora em geral a história seja muito enrolada e lenta, o fator creepy é realmente bem elaborado. Entenda que o creepy difere do terror – nesse sentido, a temporada é um desastre pela falta de pegada atmosférica para sustos e elevação do suspense amedrontador. O creepy simplesmente foca em imagens que trazem algum desconforto ou que são incomodas.

O próprio programa infantil Candle Cove é bastante incômodo, por exemplo. Há diversas outras características mais clássicas como pessoas fantasiadas com máscaras mal feitas, corredores mal iluminados, florestas sombrias e uma criatura totalmente feita de dentes humanos. Certamente não é muito impressionante a ponto de fixar na sua cabeça, mas causa um sentimento mais eficaz que o restante da temporada.

Também é preciso reconhecer que o critério técnico da série é muito bom para um projeto estreante. Apesar de não contar com muito valor de produção em termos de efeitos e maquiagem, temos diversas locações, uma câmera bastante movimentada e planos aéreos muito bonitos. Uma pena apenas que o diretor Craig William Mcneill enquadre muitos dos diálogos de modo extremo, deixando um grande espaço aberto em tela no esquema campo/contracampo.

Na média

Candle Cove não é uma grande história para sustentar a primeira temporada de Channel Zero. Com personagens redundantes e falta de pulso firma na atmosfera amedrontadora, a série acaba ficando apenas na média trazendo uma história que poderia ser contada facilmente em quatro episódios em vez de seis.

Justamente pela dilatação de uma situação desinteressante, seu ritmo é muito prejudicado, mas ainda assim é um bom entretenimento. Só não tenha grandes expectativas para o que irá ver.

Channel Zero: Candle Cove – 1ª Temporada (EUA – 2016)

Criador: Nick Antosca

Roteiro: Nick Antosca, Max Landis

Direção: Craig William Mcneill

Elenco: Paul Schneider, Fiona Shaw, Natalie Brown, Shaun Benson, Luca Villacis

Gênero: Drama, Terror

Duração: 45 minutos por episódio.

Crítica | Haunted: Eu Vi - E me arrependi

Em sua expansão ininterrupta de conteúdo original em sua plataforma, a Netflix com certeza acaba apelando. Em uma de suas últimas extravagâncias temos a série Haunted: Eu Vi que traz seis histórias diferentes sobre casos reais extremamente perturbadores adaptados de modo cinematográfico.

Chamando a atenção pela premissa muito focada na venda de que a série retrata a realidade, é absolutamente risível o desleixo que a produtora se permite realizar ao finalizar a obra, pois é muito, mas muito fácil desbancar completamente as histórias que são apresentadas.

A começar, há um detalhe de erro estrutural bastante perverso. Os episódios são constituídos sempre no mesmo formato. O sujeito e alguns colegas que viveram em suas vidas a assombração ou bizarrice na vida real conversam entre si. Conforme a narrativa contada pelo sujeito progride, o espectador encara encenações do que ele viveu em algum momento do passado.

Ao todo, temos seis histórias, uma mais fraca que a outra, sempre partilhando dos mesmíssimos defeitos que detonam a proposta da série. Há de se reconhecer, porém, que, apesar das atuações cartunescas e exageradas, há sim boa qualidade de produção nas encenações que são caprichadas com boa direção de câmera, fotografia, maquiagem e até mesmo efeitos visuais. O que sempre é ilógico nessas adaptações é o clima sombrio e bastante escuro, como se os personagens não tivessem descoberto a energia elétrica.

Do ponto de vista cênico, faz sim sentido para causar alguma apreensão e provocar o suspense – mesmo que esse seja dilatado tão intensamente que a experiência, às vezes, se torna tediosa. O fato é que as encenações poderiam ser desnecessárias, caso o formato fosse melhor pensado. Baseada na verdade, a série funcionaria muito bem como uma antologia de documentários, acompanhando a vida dessas pessoas que, segundo elas, são assombradas em uma frequência quase que diária.

Com manifestações tão intensas, seria, no mínimo, bastante fácil para capturar algum fenômeno sobrenatural com o bom posicionamento de câmeras noturnas, etc. Porém, como isso não ocorre, o espectador é obrigado a trabalhar com a influência da força do discurso dos interlocutores – o que quase sempre não é suficiente.

Essas pessoas vivem sim sob estresse, caso não sejam atores contratados, pois demonstram medo e emoções genuínas em seus relatos bastante incompletos. A produção de Eu Vi, não se preocupa muito em exigir provas e acompanhar momentos decisivos desses relatos com maior apuro ao detalhe.

O caso mais absurdo que evidencia as falhas grotescas do seriado é justamente no segundo episódio. Nele, duas irmãs afirmam que seu pai era um serial killer. Morando afastadas na cidade, o pai trazia suas vítimas e as matava na casa se livrando dos corpos nas florestas da redondeza. Obviamente, para acompanhar o pacote, o indivíduo era um tremendo satanista e invocava demônios que aterrorizavam as crianças. Além disso, a casa foi construída sobre um terreno que era um cemitério indígena (clássico).

Depois de anos aturando as torturas do pai e de testemunhar matanças absurdas, é bastante “compreensível” que as irmãs fossem procurar a Netflix para contar a história de suas vidas que “pouco” deve interessar a polícia da cidade e de outros estados envolvendo casos de desaparecimentos. A família chega ao cúmulo de confessar que são cúmplices ao dizerem que queimaram os souvenires das vítimas que o pai guardava no porão. É simplesmente ridículo.

Os outros episódios seguem a mesma linha trazendo demônios que nunca ferem ou ameaçam a vida de alguém, de fantasmas vingativos de pessoas que se mataram após assassinar toda a família – e ainda assim, cuja história nunca foi publicada em jornal algum, à fumaças demoníacas que desejam transar com adolescente e a uma história de abdução alienígena.

Todos os indivíduos compartilham alguma história de abuso quando crianças, como maus-tratos, traumas diversos ou doenças e, rapidamente e convenientemente, começaram a experimentar assombrações em suas vidas. Não é preciso ser descrente para notar que as histórias mantêm um padrão que fragiliza os relatos das supostas vítimas, além de danificar a imagem da Netflix em explorar pessoas que, provavelmente, não estão bem psicologicamente, remoendo imagens difíceis de suas infâncias e projetando em coisas sobrenaturais.

De todo o modo, Eu Vi é um entretenimento bastante banal com histórias risíveis em sua maior parte. Mesmo com um apelo técnico mais caprichado e com episódios bastante curtos, não creio que valha a pena gastar um tempo precioso consumindo um produto que nem mesmo consegue se manter fiel à sua proposta. Eu vi e agora desejo não ter visto.

Eu Vi (Haunted, EUA – 2018)

Direção: Jim Pavlacky

Roteiro: Robert Campgna

Elenco: Victoria Hogan, Petra Buckova, Oskar Hes

Gênero: Terror, “Documentário”

Duração: 6 episódios de 30 minutos

Crítica | Como Treinar o Seu Dragão 3 - Uma conclusão razoável para uma franquia excelente

Eu não estava preparado em 2010 para encontrar um filme tão fantástico de animação como aconteceu com Como Treinar o Seu Dragão. Ele realmente foi o ápice criativo e de storytelling da Dreamworks Animation conseguindo superar com folga a concorrência por conta de sua história bastante única de um tema bastante explorado, mas repleto de originalidade pelos seus personagens.

Adaptando as histórias de amizades improváveis com um feeling de Pokémon através da relação dos humanos com seus dragões, principalmente dos protagonistas Soluço e Banguela, Como Treinar o Seu Dragão se tornou um fenômeno mundial. O sucesso do primeiro filme possibilitou uma miríade de seriados contando mais da trajetória da dupla o que possibilitou um trabalho bastante intenso para as sequências dos filmes.

O segundo, lançado em 2014, elevava ainda mais a barra do espetáculo ao trazer o filme mais épico da trilogia. Cinco anos depois, finalmente, recebemos a conclusão já muito esperada dessa franquia. Como Treinar o Seu Dragão 3 justifica sua demora pela qualidade irretocável de sua animação fluída e repleta de detalhes, além da concepção visual das obras que nunca decepcionaram em termos técnicos.

Uma História de Dragões

Ao contrário de seus predecessores, Como Treinar o Seu Dragão 3 é muito menos sobre Soluço, mas sim sobre Banguela. O roteirista e também diretor Dean DeBlois simplesmente acredita em um conceito, em um momento único, que só chega no final e investe todo a história fraca de seu filme para chegar nesse momento.

Assim como em Como Treinar o Seu Dragão 2, a terceira iteração traz um vilão caçador de dragões, mas dessa vez o ardiloso e inteligente Grimmel que fará de tudo para destruir o último Fúria da Noite na natureza, o dragão de Soluço.

Porém, para a surpresa dos protagonistas, Banguela não é o último de sua espécie. Por uma coincidência, o dragão descobre seu par ao encontrar uma fêmea de sua espécie, chamada de Fúria da Luz. Nisso, a amizade dos dois sofre abalos monumentais graças à descoberta do amor romântico na vida do dragão.

Falta coesão no roteiro de DeBlois. Se comportando mais como um grande episódio duplo do seriado homônimo desse universo, o filme estranhamente não se comporta como uma conclusão de trilogia. Praticamente todos os personagens humanos e os novos companheiros apresentados no 2º filme são escanteados. Os coadjuvantes servem apenas para repetirem piadas e não oferecerem grande apoio moral ao protagonista ou ensinarem a ele lições preciosas.

A complexidade emocional e temática que estava presente nas obras anteriores simplesmente some para dar origem a um roteiro mais infantilizado e simples. Não há problema, obviamente, para espectadores mais novos, porém para quem acompanha a franquia desde 2010, é um tanto decepcionante notar a falta de maior amadurecimento no herói.

É bastante bizarro notar como a mãe de Soluço, Vulka, uma personagem nova e de pouca relação com o filho até então, praticamente não se esforça em ajuda-lo como líder de Berk ao lidar com questões difíceis que impactam a vida de toda a vila. Desperdiçada, Vulka somente empurra Astrid, a namorada de Soluço, para que ela ofereça o apoio e conselhos que ele precisa. Com cenas curtas e diálogos simplistas, resolvendo questões complexas em apenas três frases, a relação entre os dois também não ganha camadas novas.

A novidade em texto para esses personagens basicamente é inexistente. As piadas se repetem, os coadjuvantes perdem qualquer resquício de importância e até mesmo a mitologia é levemente expandida. Há conceitos interessantes como a apresentação de culturas asiáticas nesse universo e uma outra nova forma de domar os dragões que dialogam inclusive com dramas de abuso animal através da apresentação dragões novos que mais se assemelham a aracnídeos como escorpiões, além de algumas poucas criaturas novas, mas tudo é igualmente raso.

O vilão Grimmel também é escrito com preguiça. Sendo muito semelhante ao do filme passado, apenas contando com uma astúcia óbvia para fazê-lo inteligente quando na verdade os heróis que são “emburrecidos”, há pouco espaço para o vilão prosperar. Ele somente é mais um obstáculo na vida de Soluço e Banguela para chegarmos à completa obviedade da conclusão da saga.

Isso não quer dizer, porém, que a história é ruim. Apesar de rasa e simples, ainda é uma história que entretém. Além disso, temos o ponto alto da obra, a relação de Banguela com a Fúria da Luz. Reencontrando seu lado selvagem depois de anos domesticado, o dragão contempla sua deficiência por não conseguir voar, além de reconhecer que não está mais sozinho no mundo – pontos de narrativa que lembram bastante os filmes Rio e A Era do Gelo.

Pelo jogo de contrastes, a sinergia entre os personagens encanta, assim como a relação de Banguela com Soluço, trazendo o indizível do sonho de liberdade para a compreensão de seu grande amigo. Com um momento bastante belo na melhor cena do filme, vemos uma valsa entre os dois dragões adentrando uma tempestade, obviamente, furiosa, com ambos descobrindo seu lugar no mundo e seu propósito. Através da direção inteligente de Dean DeBlois nesse segmento e da trilha musical excelente de John Powell, temos essa cena poética digna da arte de entrar em Fantasia, clássico da Disney de 1940.

Embora tenhamos esse bom momento, é um tanto peculiar e surreal também notar a falta de dedicação em montar características mais interessantes para o Mundo Escondido, um núcleo escondido no fim do mundo que serve como santuário para diversos dragões. O conceito de refúgio já não é exatamente novo, pois há uma importante característica no 2º filme envolvendo isso. Aqui, é um elemento que chega até a servir como subtítulo original do filme, mas não há ao menos mais de uma sequência ocorrendo no lugar.

Ele é apresentado e descartado em enorme velocidade, apenas deixando os dragões um tanto mais coloridos em uma cena. É um desperdício.

Banguela: O Filme

No fim, resta a incômoda impressão de que a história desse longa, somente focando em Banguela, renderia muito bem um média metragem ou um longa de apenas sessenta minutos para encerrar a saga. Afinal, claramente o foco não é trazer mais relevância para os outros personagens, além de terminar a narrativa de Soluço e Banguela. Com um texto mais coeso ou outro que fosse mais criativo, facilmente teríamos uma conclusão épica para a trilogia.

Se trata sim de um final emocionante, com ótimo valor de produção e capricho técnico, mas que, depois de duas iterações tão fantásticas, o peso do passado é muito alto para que esse filme alce voos maiores.

Como Treinar o Seu Dragão 3 (How to Train your Dragon: The Hidden World, EUA – 2019)

Direção: Dean DeBlois

Roteiro: Dean DeBlois, Cressida Cowell

Vozes originais: Jay Baruchel, Jonah Hill, Gerald Butler, Cate Blanchett, Kit Harington, Kristen Wiig, America Ferrera

Gênero: Aventura, Infantil, Fantasia

Duração: 104 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=CQ7XUCQ6pbE

Análise | Batman: The Telltale Series - Os Pecados Mortais dos Wayne

A Telltale Games conquistou prestígio absoluto com o sucesso da primeira temporada jogável de The Walking Dead. Revolucionando o gênero point n’ click, era esperado que a desenvolvedora durasse anos a fio, afinal estava conquistando diversas propriedades intelectuais importantes para adaptar em seus jogos como Game of Thrones e Guardiões da Galáxia.

Porém, não foi bem isso o que aconteceu. O primeiro game que mostrava o quanto a empresa estava mastigando mais do que podia comer foi justamente Batman: The Telltale Series. O game era muito aguardado por diversos fãs do Morcego, afinal o herói é o mais popular da DC e já virou um símbolo nerd. Praticamente todo mundo conhece o Batman.

Esperando um sucesso de vendas, a Telltale amargou um grande fracasso com o jogo, pois quem já tinha adquirido o primeiro episódio, espalhou o estado lamentável que o game se encontrava. Com diversos bugs, falhas de áudio e crashes constantes, o game estava condenado. A Telltale tentou corrigir os problemas que, de fato, diminuíram muito, mas o estrago já estava feito. O game não decolou nas vendas.

Entretanto, superando o preconceito com o jogo, resolvi conhecer o que a Telltale tinha para contar com o personagem ilustre que já viveu tantas transformações na mão de diversos roteiristas. Para minha surpresa, em questão de minutos, já sabia que estava acompanhando uma das melhores narrativas com o personagem.

Memória Viva e Cruel

Nessa versão, acompanhamos um Batman em seus primeiros anos como vigilante. Sua relação com Gordon já é bem estabelecida, mas diversos de seus vilões mais maquiavélicos ainda não surgiram. Acompanhamos o nascimento de alguns deles durante a aventura. Aqui, Bruce Wayne divide sua rotina pública ao financiar a campanha de Harvey Dent para prefeito de Gotham enquanto lida com as ameaças de um novo grupo terrorista chamado Filhos de Arkham. Ao mesmo tempo, um conhecido seu de muitos anos retorna à cidade, Oswald Cobblepot. O rapaz afirma que uma revolução acontecerá na qual Wayne perderá tudo sendo confrontado pelos crimes que sua família cometeu.

Com plena liberdade para contar essa história que firma as bases do universo do Batman nessa versão da Telltale, a desenvolvedora não temeu tocar em pontos sensíveis da vida do personagem trazendo informações bastante perturbadoras sobre a vida de Thomas e Martha Wayne com o submundo de Gotham.

O game se baseia nessa busca de Bruce Wayne pela verdade do legado de sua família que é bastante diferente do que havia imaginado por diversos anos. Esse ponto em especial da narrativa é brilhantemente desenvolvido, colocando diversas questões morais sobre o que Bruce deve fazer para restaurar a imagem de sua família para a população de Gotham.

Focando bastante na vida de Bruce, algo raro até mesmo nos quadrinhos, vemos como o personagem lida com questões de sua empresa e principalmente com sua amizade com Harvey Dent, um personagem também bem escrito, mas de modo mais supérfluo com diversas indicações da sua falta de pulso firme e decisões difíceis explorando seu lado covarde que alimenta a persona do vilão Duas-Caras que, obviamente, surge em algum ponto do jogo.

O interessante do game é oferecer possibilidades em tentar salvar Harvey Dent de seu trágico destino de se tornar Duas-Caras. Há abordagens violentas e pacíficas para lidar com o personagem quando seu psicológico ficar realmente abalado que definem bastante qual abordagem que o jogador deseja para lidar com essas questões. Infelizmente, em termos de poder alterar a narrativa, a relação com Harvey acaba não alterando os eventos finais do jogo, o que é decepcionante.

Ainda assim, Harvey é um ponto importante da história para que Bruce conheça Selina Kyle, apesar de já tê-la encontrado como Mulher-Gato em outro ponto. O interessante é que os roteiristas já firmam um pacto corajoso entre Selina e Bruce logo nesse primeiro encontro no qual ambos aparecem sem máscaras. O game todo trabalha em cima de um romance bem escrito, mas que não foge muito do que já havia sido estabelecido previamente em outros quadrinhos.

Os pontos realmente muito bem elaborados envolvem o carinho de Alfred com Bruce e sua culpa em ter ocultado tanto da história da família Wayne para ele, além do mistério que se desenrola envolvendo os Filhos de Arkham. A vilã Lady Arkham não guarda momentos muito memoráveis, mas consegue tornar a vida de Batman um verdadeiro inferno, ocasionando também em agressões à Bruce por uma coincidência bem planejada e justificada.

Tanto Lady Arkham quanto Coblepott são personagens, na prática, fracos e um tanto mal escritos, apesar dos esforços dos roteiristas firmarem motivações muito genuínas para suas ações contra Wayne deixando a linha moral bastante cinzenta para as ações do Batman. O que realmente falta é um pouco mais de desenvolvimento para os vilões que não encontram tantos momentos de diálogos marcantes como Harvey possui. Isso é uma verdadeira pena, pois potencial há de sobra.

Contando com poucos buracos de roteiro, apenas incomoda muito o fato de Bruce não usar o antidoto para as drogas que Lady Arkham usa em seus ataques terroristas. Isso ajudaria a aumentar a imersão e o poder das escolhas um tanto triviais (em maioria) que o jogador se depara na história. O que se torna muito interessante é ver como as escolhas que fizemos nessa temporada vão afetar a história da seguinte, focada no desenvolvimento de Coringa.

Velhos Truques

Assim como todos os games recentes da falida Telltale, Batman: The Telltale Series usa a mesma velha engine da desenvolvedora. Ou seja, grande parte das animações são robóticas, embora tenhamos sequências de luta com coreografias excelentes. De mesmo modo, há grandes limitações para a expressão facial dos personagens.

Obviamente que o game precisava de uma engine mais poderosa para potencializar a grande qualidade do roteiro, mas não é isso o que acontece. Em termos de gameplay temos as tradicionais sequências de QTEs, mas com a novidade de seções investigativas nas quais Batman conecta e reconstrói cenas de crime. A mesma mecânica de “conectar” também aparece em determinados segmentos nos quais Batman planeja como irá atacar um grande grupo de inimigos.

Em suma, é apenas isto. Os jogos da Telltale se aproximam bastante ao formato de filmes interativos, mas com mais atividade do espectador. Impressiona negativamente também notar que alguns bugs ainda existem no jogo, apesar de todos os reparos que a Telltale disponibilizou em atualizações importantes.

O visual do game também acompanha o padrão estabelecido desde 2014 com The Wolf Among Us, algo também impressionante, mas incômodo. Diversos efeitos de iluminação e sombra são defasados, apesar da estética de Gotham e de outros elementos icônicos relacionados ao Batman funcionarem bem.

O game se vale de diversas referências a a outras obras audiovisuais do Morcego, com claras inspirações ao trabalho de Christopher Nolan com a trilogia do Cavaleiro das Trevas. A música, em maioria, não supera sua função primordial de ilustrar com o som as situações que ocorrem na tela, mas existem sim boas faixas memoráveis.

O ponto técnico que realmente merece diversos elogios é a direção que consegue manter o ritmo da obra sempre bastante fluído, com reviravoltas bem marcadas, além de criarem enquadramentos genuinamente cinematográficos sendo alguns repletos de simbologia contrastando a vida de Bruce Wayne com o peso da responsabilidade que é ser o Batman.

Com toda a certeza, Batman: The Telltale Series é um ótimo game, mas que sofre bastante com a limitação da engine e da pressa em seu processo de produção. Há muita qualidade na história, principalmente a focada em Bruce Wayne, além um trabalho excepcional do elenco de vozes. É um game obrigatório para qualquer fã do personagem.

Batman: The Telltale Series (EUA – 2016)

Desenvolvedor: Telltale Games

Estúdio: Telltale Games

Gênero: Aventura, Point n’ Click, Narrativa Visual

Plataformas: PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC, Switch, iOS, Android

https://www.youtube.com/watch?v=hXVkXYaKqxM

Batman | Por que não existe Pena de Morte em Gotham?

Certamente essa é uma pergunta que muita gente que acompanha os quadrinhos do Batman deve ter se perguntado em algum momento da leitura. Afinal, os vilões do herói sempre retornam para cometer atrocidades terríveis capazes de destruir até mesmo o espírito do personagem.

Ainda assim, ele se recusa a matá-los. Então, por que raios o Estado, no caso, Gotham City, simplesmente não condena esses vilões para a pena de morte? Sim, sei que algum engraçadinho responderá: para termos mais quadrinhos para ler!

Isso é óbvio e estamos carecas de saber. Mas, na verdade, existe uma resposta pouco habitual para isso.

Primeiramente, cidades e municípios não possuem qualquer controle sobre a questão da pena de morte. Isso é totalmente controlado pelo governo estadual e federal nos Estados Unidos. Levando em conta que Gotham City está em algum lugar entre Nova Jersey e Connecticut, simplesmente não existe a possibilidade da pena de morte no regime penal.

Como muitos fãs sabem, Gotham está localizada na área de Nova Jersey que aboliu a pena de morte em 2007. Em Connecticut, a punição foi abandonada em 2012.

Simplesmente, funcionando como um espelho da realidade, não há como Batman se livrar dos vilões através das mãos do Estado.

Mas se considerarmos que Gotham fica em um estado no qual há a possibilidade da pena de morte, muita gente vai acreditar na confusão dos termos envolvendo insanidade - logo, impedindo que alguns vilões fossem executados.

Na legislação dos EUA, um cidadão processado em um caso no qual há a possibilidade dessa punição, geralmente alega insanidade. Mas o que isso realmente significa? O insano, para o direito penal americano, é alguém que não tem responsabilidade de seus atos. Eles ferem não por índole, mas pelo impulso irrefreável de suas naturezas, não há um planejamento claro ou lógica em suas ações.

Entretanto, felizmente para o Morcego, inúmeros de seus vilões não são "insanos" no termo legal.

Como os advogados americanos nerds James Daily e Ryan Davidson explicam, o Coringa pode ser um indivíduo psicopata, mas ele não é psicótico, afinal ele sempre se controla e planeja antes de matar e explodir hospitais. Ele sabe que o que faz é um ato ilegal a ponto até de debochar das leis como faz em diversas histórias do personagem.

Portanto, dessa forma, Coringa, Hera Venenosa, Mr. Freeze, Crocodilo, Pinguim, Bane, Capuz Vermelho e Espantalho com certeza seriam executados em uma cadeira elétrica ou com a infame injeção letal. Um dos poucos vilões que talvez escapasse da condenação e de fato fosse definido como insano seria Duas-Caras, Ventríloquo e o Chapeleiro Louco.

Mas Gotham não existe na vida real e, portanto, os roteiristas podem continuar perpetuando a definição atrapalhada de insanidade para os vilões do Batman. Somente em um quadrinho, The Joker: Devil's Advocate que há a menção da pena de morte em Gotham na qual o personagem acaba condenado. Entretanto, como se trata de uma história limitada, não se sabe se esse elemento é canônico.

Review | Night in the Woods - Tragédia Millennial

O cenário indie está mais forte do que nunca nos games. Com propostas inovadoras, narrativas mais corajosas e gráficos estilizados que encantam facilmente os jogadores, um padrão de qualidade foi estabelecido conseguindo superar facilmente diversos dos títulos AAA de grandes estúdios.

Entretanto, por vezes, alguns games acabam recebendo um reconhecimento tão grande que com certeza não mereciam. Esse é o caso de Night in the Woods, indie de 2017 que recebeu tantos elogios da crítica especializada que, bizarramente, não percebeu algumas falhas tão notórias que conseguem tirar boa parte do brilho desse game que não sabe muito bem o que quer ser.

Problemas Reais sem Solução

Apesar de seu título, Night in the Woods não se trata de um game de suspense sobre alguma investigação sobrenatural, embora haja um segmento destinado a isso dentro do jogo. O game busca refletir os problemas sociais modernos de parte da juventude em uma situação bastante de nicho.

É algo tão específico que pode até mesmo ser encarado como uma tentativa de autobiografia da roteirista do game Bethany Hockenberry. Enfim, no game, controlamos uma gata antropomorfizada de 20 anos chamada Mae Borowski. Ele retorna à sua cidadezinha natal Possum Springs após desistir da faculdade no meio de seu curso.

Ao voltar para a cidade, ela precisa aprender a lidar com o fato de tudo estar igual, mas ao mesmo tempo estar tremendamente diferente. Mae reencontra seus grandes amigos Gregg e seu namorado, Angus, e também a temperamental Bea. As reações de cada um para a chegada da amiga diferem bastante e ela tenta reatar os laços danificados pelo tempo.

Entretanto, em todas as noites, ela possui estranhos sonhos aterrorizantes que lentamente vão tirando sua saúde mental e física. Nesse meio tempo, também descobre que um de seus amigos, Casey, desapareceu. Em eventos decorrentes disso, decide investigar a situação.

Night in the Woods é repleto de potencial. Não há dúvidas disso. O que realmente estraga a experiência do jogador é o fato da falta de experiência de quem produziu e escreveu o game. Consideravelmente longo, com quase 10 horas de duração, vemos Mae e seus amigos interagirem sobre elementos banais em diálogos repetitivos que só avançam sempre com o pressionar do botão X ou A do controle.

Como não existe dublagem e o trabalho de design sonoro é extremamente preguiçoso, o jogador fica preso durante longas sessões de diálogos sobre os problemas e a imaturidade dos personagens verborrágicos. Diversas cenas de diálogo que se repete abordam elementos fugazes de escapismo como os planos para a noite de cada um deles, sobre o que vão comer e qual música irão tocar nos treinos da banda.

Por volta de 75% dos diálogos são entediantes e realmente agregam muito pouco para uma história que poderia ser simples, mas é totalmente burocrática. Por ser sobre “jovens”, os diálogos também são repletos de gírias e expressões animadas que facilmente poderiam ser integradas através de dublagens ocasionais. Para piorar, durante essas cenas, os personagens permanecem estáticos, apenas piscando ou realizando alguns movimentos muito simples que ajudam pouco na imersão da situação que eles vivem.

Com os quatro personagens principais, a roteirista elabora situações que tocam temas pertinentes sobre psicopatologias como depressão, ansiedade, bipolaridade, entre outras. Os personagens são psicologicamente quebrados e tentam, com pouco esforço, resolver os próprios problemas sociais e de aceitação própria. Nisso, entram temas superficialmente debatidos como política, religião e economia – a roteirista deve crer que consegue entender de tudo um pouco quando realmente não entende de nada.

Logo, como já apontei, diversos segmentos se tornam inchados por conta desse tiroteio de temas que vão do nada à lugar nenhum. Pela imaturidade e também pelas ações, os personagens não buscam resolução para seus conflitos parcamente explorados. O game, aliás, tem uma carência intensa de conflitos em sua narrativa que acaba resultando em uma sonolência.

Felizmente, o trabalho somente melhora quando exploramos a amizade de Mae com Bea, seu contrapeso ideal. Enquanto Mae parece sofrer de trazes esquizoides e de euforia, Bea é uma deprimida apática clássica. A interação de opostos entre as duas é muito mais interessante do que, por exemplo, com Gregg que basicamente é uma cópia de Mae – até as linhas de diálogo são muito parecidas.

O Rastejar de uma História

Night in the Woods também é difícil de classificar como um game. Na maioria do tempo, o jogador apenas controla Mae andando para a esquerda e algumas vezes para a direita. A personagem consegue pular livremente e em algumas raras e nada criativas seções de plataforma. O pior da jogabilidade certamente acontece durante os repetitivos segmentos de sonho nos quais controlamos Mae em uma tela escura, claramente inspirada em Limbo, na tentativa de achar quatro animais que tocam instrumentos musicais para invocar uma criatura.

Os sonhos raramente fazem sentido e quase nunca são mencionados pela protagonista com os outros personagens. Aliás, essa memória seletiva dos personagens é uma das grandes irritações do jogo, pois alguns eventos importantes surgem para logo serem esquecidos até serem retomados horas depois no clímax bastante clichê da história.

Em suma, a mensagem do game é bastante bizarra. Funcionando também como uma resposta às políticas mais protecionistas de Donald Trump nos EUA, o jogo procura fazer um comentário cínico sobre como as cidades do interior destroem as vidas dos jovens ao “aprisiona-los” no fraco comércio local perpetuando um ciclo de subsistência torpe. Para os criadores do game, pequenas cidades como Possum Springs, que passam por crises financeiras preocupantes devem simplesmente sumir do mapa.

Também é muito curioso o fato do ódio irracional que a protagonista sente pela sua tia que é a policial da cidade. Todos os segmentos de diálogo são marcados pelo grande desdém da personagem que ridiculariza a policial a todo custo mesmo quando a personagem somente se preocupa com o bem-estar da sobrinha.

Relações entre as famílias também, sem exceção, parecem destruídas e que nunca encontro pontos de reparação. Os personagens convivem entre si criando uma família de amigos, enquanto os familiares são desprezados ou ignorados como acontece na casa de Mae que nunca se esforça em retomar o contato com seus pais. Em geral, há esse constante incomodo de desconforto com esses personagens ignorando uma montanha de problemas em escapismos baratos.

Elogios Infundados

No fim, Night in the Woods conta uma história bastante razoável que dificilmente marcará pessoas fora do nicho de abordagem. Para a grande maioria, o “game” pode ser uma experiência extremamente maçante e até mesmo dolorosa por conta do button smashing de apertar tantas vezes o mesmo botão para a narrativa prosseguir.

Enquanto o estilo artístico realmente cativa, além da trilha musical ser excelente, é uma pena que tenhamos essa montanha tediosa de conteúdo que certamente não vale o seu tempo. Ainda mais que, depois de tantas horas, praticamente nenhum dos elementos sofre uma transformação satisfatória ou até mesmo uma resolução. É simplesmente uma verdadeira bagunça pedante.

Night in the Woods (2017)

Desenvolvedor: Infinite Fall, Secret Labs, 22nd Century Toys

Estúdio: Finji

Gênero: Side Scroller, Aventura

Plataformas: PC, Xbox One, Switch, PS4, iOS, Android

https://www.youtube.com/watch?v=u17kM8oSz3k