Crítica | O Último Imperador - Bertolucci Amadurecido

Certos acontecimentos realmente surgem na hora e no lugar certos. Depois de Bernardo Bertolucci emendar dois filmes ambiciosos que também marcariam o maior desastre de sua carreira com 1900 e La Luna, o diretor estava, aparentemente, sem muita influência ou crédito na comunidade cinematográfica internacional. Assim como diversos outros cineastas, o começo dos anos 1980 não seriam muito generosos para realizadores autorais.

Porém, por conta de sua vasta militância ideológica refletida em quase todos seus longas, Bertolucci teria um renascer artístico muito invejável que marcaria tanto seu amadurecimento pleno como cineasta, além de mostrar as fortes tendências de reabertura da China depois da morte de Mao Tsé-tung.

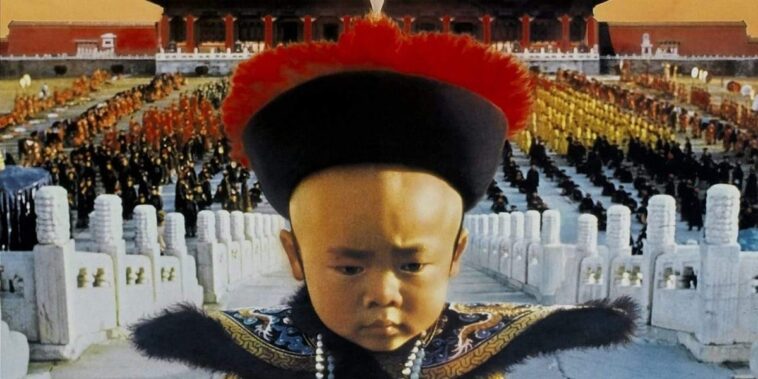

Pela primeira vez na História, a China permitiria a filmagem em loco na Cidade Proibida, o palácio imperial que abrigou dinastias inteiras por séculos desde 1420 até 1924 quando o último imperador já abdicado Pu Yi foi, enfim, expulso quando o partido nacionalista Kuomintang assumiu o poder em um período totalmente caótico na política e recém-criada república chinesa. Com o dinheiro do produtor ricaço Jeremy Thomas, O Último Imperador se tornou realidade e catapultou Bertolucci novamente para a indústria.

O Despertar do Imperador

Durante todo o século XX, palco das maiores transformações que o mundo presenciaria na História, a China viveria um de seus capítulos mais sangrentos e caóticos de todos os tempos. O marco da posse do imperador bebê Pu Yi em 1908, quando tinha apenas dois anos de idade, revelava como a elite política de um país ainda feudal estava no ponto da virada. O tempo mostraria a todos como o reinado do último imperador duraria pouco por conta da aurora de uma nova república em 1912 que também não duraria muito tempo graças a uma crescente guerra civil com interferências diretas de Moscou e das maquinações de Mao Tsé-tung e o PCC – Partido Comunista Chinês.

Logo, como nem Bertolucci e o co-roteirista Mark Peploe oferecem um raso panorama histórico sobre a situação chinesa no começo de 1900, é preciso que o espectador esteja melhor preparado para apreciar a narrativa e as locações em um nível mais aprofundado. Obviamente, o longa busca trazer uma abordagem épica sobre a história da vida do último imperador chinês que experimentou a jornada literal do luxo ao lixo.

Bertolucci e Peploe fazem a abordagem clássica que filmes biográficos da época realizavam: acompanhar a vida do protagonista desde a infância e até a morte. Embora isso oferece um vasto arsenal para criar cenas memoráveis ao decorrer da vida do imperador, também abre a uma das brechas mais distrativas do longa. Por ser Hollywood, O Último Imperador é todo falado em inglês e como diversos atores chineses encarnam Pu Yi, há uma diferença absurda entre sotaques e domínio do idioma até John Lone assumir a idade adulta do personagem.

É algo incomodo que teria sido limado não fosse a fobia assustadora que boa parte do público estrangeiro tem por legendas – sim, não é só o Brasil que adora filme dublado. Apesar dessa grande distração, é preciso reconhecer como o cineasta e roteirista trazem situações extraordinárias que ajudam o longa a fluir mesmo com uma abordagem desnecessária de narrativa não-linear, ou seja, repleta de flashbacks.

Em questão da conclusão do primeiro ato, é uma certeza que O Último Imperador herda alguns dos piores vícios da escrita de Bertolucci, apesar dos diálogos serem muito melhores dispostos. O problema central envolve o protagonista. Pela característica episódica da narrativa, o personagem acaba bastante subaproveitado em caráter estacionário. É sim uma circunstância fenomenal ver como o jovem imperador, dotado de toda a riqueza e luxo, não tem poder nenhum sobre a China, além de ser prisioneiro de seu próprio palácio.

Em pontos, os roteiristas oferecem contrastes elaborados que ajudam a complementar e dar sustância para Pu Yi como personagem. Isso vai desde o coming of age que marca sua adolescência amargurada por não poder conhecer nada além das fronteiras das muralhas da Cidade Proibida, o deixando totalmente frustrado, até o ponto no qual se torna um adulto falido que deseja novamente ser imperador e para tal, fazer um pacto desastroso com o Japão para reaver seu título, mas ainda sem qualquer poder real sobre o território que deveria comandar.

Pu Yi é um personagem fracassado desde sua coroação. Bertolucci está absolutamente fantástico na direção do longa e não demora nada para criar imagens repletas de significados poderosos, além de refinar seu estilo sempre muito movimentado com a câmera. Por exemplo, em uma das cenas mais marcantes, vemos o protagonista em sua primeira aparição como imperador. A coroação ocorre toda dentro do palácio, mas o menino é atraído pela seda amarela vibrante que vibra na porta.

Conforme o menino avança até o pano, em sua total inocente ignorância, o tecido é levantado, revelando uma legião de súditos obedientes. O contraste entre infância e responsabilidade logo é estabelecido com clareza. Esses jogos de contrastes visuais simples, mas eficientes e potencializados pela dimensão das imagens gigantescas que Bertolucci traz, sempre evoluem de modo catártico. Claro que a presença de Vittorio Storaro na cinematografia faz toda a diferença ao captar tão bem tons vibrantes de vermelho que sempre indicam o limite da ação do personagem, assim como cria jogos de iluminação poéticos e adequados para estabelecer o tom das cenas, principalmente em uma envolvendo o ménage que Pu Yi experimenta com sua esposa e amante – destaque para a delicadeza de Bertolucci ao somente enquadrar os lençóis se movimentando e refletindo a luz do luar até acontecer a reviravolta da derrocada do protagonista.

Derrota Milenar

A primeira parte de O Último Imperador funciona muito bem. O cineasta realmente tem um olhar magnifíco para valorizar a inestimável locação e o trabalho exemplar da direção de arte e figurino através da decupagem generosa em planos bastante abertos para exibir toda a magnificência do lugar ancestral. Cada cena criada aqui, oferece um detalhe trivial, mas fascinante da vida do imperador, como seu pseudo amor pela ama de leite, a rotina de estudos com o pouco aproveitado personagem Reginald Johnston (Peter O’Toole excelente), a aproximação com o irmão de sangue até, enfim, chegar nas ótimas sequências envolvendo seu casamento com Wan Jung (Joan Chen).

Com a introdução excepcional desse núcleo, era esperado que Bertolucci conduzisse melhor o arco romântico do filme conforme a história avança, mas muitas das características da primeira metade são esnobadas logo após. Por exemplo, todo o desenvolvimento do romance de Pu Yi é bastante frágil, já que a crise em seu casamento é e não é tratada com relevância, apenas rendendo cenas de grande potencial dramático, mas bastante soltas dentro do texto.

É claro que Bertolucci tenta transmitir ao espectador a mensagem que Pu Yi não consegue controlar nada e ninguém, até mesmo seus parceiros mais próximos, não inspirando lealdade e qualquer firmeza. Isso é satisfatoriamente trabalhado com o segmento mais burocrático e abarrotado da obra envolvendo a reconquista do Império ao se sujeitar ao domínio japonês na Manchúria. Se tornando um fantoche de Hirohito, Pu Yi apenas mantém as mordomias e aparências de seu título continuando sem exercer o menor poder.

É interessante o fato do personagem ser impotente e nunca exercer política – quanto tenta, logo é sabotado, vítima de uma corrupção endêmica no sistema, mas simplesmente falta substância para compreender melhor a melancolia do personagem. O mesmo ocorre com a aparente vaidade e o desinteresse constante sobre sua esposa, entre outras características que apenas surgem inesperadamente.

Ou seja, de modo geral, O Último Imperador é uma obra que traz diversos episódios interessantes sobre a vida desse personagem prisioneiro de um título que só lhe trouxe desgraça por toda a vida, mas ao mesmo tempo, não consegue desenvolvê-lo a ponto de ser realmente denso ou interessante. Pela atuação ótima de John Lone, é possível perceber toda a frustração dolorosa que o persegue, mas também muito pouco é de fato debatido ou demonstrado com imagens mais intimistas – Bertolucci praticamente teme o uso de close ups aqui.

Muito dessa confusão tonal com o protagonista pouco sólido vem por conta das interrupções quando a narrativa retorna ao tempo diegético exibindo o interrogatório que o leva a relembrar dessas situações importantes. Isso acaba gerando diversos sumiços de personagens e abandonos de linhas narrativas. Apenas se firma o ótimo espetáculo visual e até mesmo, surpreendentemente, críticas sutis ao método de perseguição maoísta instalado na China pós-Revolução Cultural, se tornando um dos lugares mais hostis do planeta.

Imperador de Nada e Lugar Nenhum

O Último Imperador sofre sim com falhas graves de storytelling e maior capricho com importantes personagens repletos de potencial, mas isso de modo algum pesa excessivamente nas ótimas horas de entretenimento e representação histórica que Bertolucci tanto se esforçou em trazer. Tudo é feito com extremo carinho e precisão para deixar o espectador emocionalmente ativo e conectado com a infeliz história de Pu Yi, além de ficar mesmerizado pelas imagens estonteantes que marcam, sem sombra de dúvida, o melhor momento do polêmico diretor em toda sua carreira.

Tendo já se tornado um clássico moderno e praticamente um filme obrigatório para muitos cinéfilos, é tentador se apaixonar por uma obra tão fascinante e poética. Apesar de toda beleza e esplendor técnico, o filme não faz jus a preciosa história de Pu Yi – se compararmos com outro filme sobre o período como Adeus Minha Concubina, a obra empalidece.

Ironicamente, sendo o único longa de ficção a retratar esse acontecimento, se torna a melhor obra disponível que, apesar da boa qualidade, é repleta de falhas assim como a completa impotência de seu protagonista em firmar o próprio destino rumo a absoluta grandeza.

O Último Imperador (The Last Emperor, EUA, Reino Unido, Itália, França, China – 1987)

Direção: Bernardo Bertolucci

Roteiro: Mark Peploe, Bernardo Bertolucci

Elenco: John Lone, Joan Chen, Peter O’Toole, Ruocheng Ying, Victor Wong, Vivian Wu, Ric Young, Chen Kaige

Gênero: Drama biográfico

Duração: 163 minutos

Crítica | 1900 - A Completa Loucura do Ego Artístico

A década de 1970 seria marcada por acontecimentos importantes na História do Cinema. Mimetizando uma histeria hollywoodiana de completo descontrole dos estúdios sobre os realizadores, Bernardo Bertolucci, saído do enorme sucesso ocorrido em Último Tango em Paris e com o ego já muito inflamado, decidiu exercer a maior extravagância possível na forma de um dos maiores épicos já realizados na sétima arte: 1900.

Embora Hollywood tenha experimentado o caos com Michael Cimino e William Friedkin ao abraçar a ambição absurda de projetos como Portal do Paraíso e Comboio do Medo, nada se compararia a audácia de Bertolucci ao realizar uma experiência esgotante que dura mais de cinco horas, se tornando uma das ficções mais longas da História.

Quem já é familiarizado com Bertolucci, sabe que o diretor é um dos mais ideológicos a ponto de modelar cenários surreais para emplacar sua mensagem. Uma das maiores preocupações de sua vida, foi abordar a questão das cicatrizes que o fascismo deixou ao ser eliminado da Itália depois do término da Segunda Guerra Mundial. Em 1900, o cineasta foi além e decidiu contar como o movimento nasceu e conquistou o psicológico do simples povo italiano.

A Verdade Manipulada

É muito curioso que 1900 seja um filme tão regular dada a sua duração gigantesca. Em suma, acompanhamos a vida de três indivíduos: Olmo (Gérard Depardieu), Alfredo (Robert De Niro) e Attila (Donald Sutherland). Olmo e Alfredo nasceram no mesmo dia, mas em situações totalmente opostas no começo do século XX.

Olmo é filho de um camponês que trabalha por anos na propriedade da família de Alfredo. Apesar da divisão de classes entre empregado e patrão, uma grande amizade surge entre os dois meninos. Porém os anos passam, as guerras acontecem e o mundo moderno passa a se expandir, polarizando ainda mais o cenário político conturbado da Itália.

Porém, nesse contexto, o novo capataz da fazenda de Alfredo, Átila, logo de revela um dos principais apoiadores dos camisas negras que dariam surgimento ao movimento fascista italiano. Como Olmo é declaradamente comunista, um conflito violento se instala na propriedade.

O problema de 1900 é um só e seu nome está estampado em todos os cantos: Bernardo Bertolucci. Muito embora o cineasta seja um maestro na condução de sua câmera e da encenação bem feita para momentos cruciais da história, o roteiro é um verdadeiro desastre capaz de tirar qualquer cidadão que tenha o mínimo bom senso da experiência cinematográfica que ele propõe.

A começar, Bertolucci praticamente realiza o checklist completo para fazer uma narrativa cinematográfica de viés ideológico de esquerda perpetuando uma infinidade de clichês e maniqueísmos já muito bem explorados na década que Charles Chaplin fazia sucesso. O primeiro ato inteiro elabora os alicerces clássicos do modo mais prolixo e burocrático possível para justificar essa duração absurda que o longa possui.

Tentando gerar mistério com a abordagem da narrativa em flashback, Bertolucci nos apresenta a infância de Olmo e Alfredo – interpretados por alguns dos piores atores mirins que já tive o desprazer de ver. Como a carga ideológica do longa é ferrenha, não é de ficar espantado que haja discursos políticos na boca das crianças que já apresentam os ressentimentos de seus pais em um clássico entrave entre patrão vs. empregado. O roteirista aborda toda essa questão do modo mais simplista e superficial do mundo ao tratar os patrões capitalistas como verdadeiros canalhas inescrupulosos – com direito as vestes apropriadas, em contraste com a santidade dos camponeses comunistas explorados.

O discurso de Bertolucci não ousa sair do básico durante todo o ato e também não aprimora posteriormente. O que oferece energia ao longa é a interação de Olmo e Alfredo com seus respectivos avôs interpretados pelas lendas Sterling Hayden e Burt Lancaster – que mais parece reprisar seu papel como Conde de Salinas em O Leopardo. A presença dos dois atores realmente oferece um grande impacto, além de delinear os contrastes de modos menos abrasivos.

Por exemplo, em uma das melhores sequências do filme, Bertolucci elabora duas cenas gigantescas com os jantares tanto dos camponeses e dos patrões. Agora sintetizando muito pela imagem e pouco pelo discurso, vemos como os camponeses são todos unidos, se divertindo com o pouco e convivendo em uma harmonia caótica italiana típica iluminada com luzes quentes e cores alegres.

Já o jantar dos patrões envolve a desunião e desarmonia com conflitos intensos entre os integrantes e o desrespeito aos mais velhos. É um ambiente tóxico que só permite refugio na singela amizade entre o avô Alfredo e o pequeno neto que logo busca o amparo de seu amigo Olmo. Obviamente que a abordagem fotográfica é totalmente oposta, apostando em sombras e cores monocromáticas.

De resto, com algumas poucas críticas válidas, o primeiro ato se arrasta já revelando muitas deficiências do texto de Bertolucci. A primeira delas é a diferença de tratamento e desenvolvimento dado a diversos personagens importantes. Por exemplo, com o vô Alfredo, se não fosse o desempenho fantástico de Lancaster, sua morte seria risível envolvendo o amargor da velhice com a impotência sexual até apelar para uma tentativa fracassada de pedofilia. Já com Leo, o avô de Olmo, não vemos sequer alguma consequência de sua morte.

Outros acontecimentos chocantes permeiam esse primeiro ato e muitos deles parecem irrelevantes como o fato de um camponês, em protesto, cortar a própria orelha e logo depois sumir da obra. Apesar disto, o cineasta oferece um bom ponto de transição, se valendo de um dos raccords visuais mais poéticos de sua carreira, para apresentar o segundo ato que concentra o núcleo de perversidades do longa e também do diretor.

Apenas um detalhe que é preciso mencionar desde já, Bertolucci é particularmente ingênuo em concentrar os atos do longa conforme as estações do ano. Mesmo sendo coerente indicar a ascensão do fascismo com o outono e o inverno, o emprego do verão para a era dos patrões é consideravelmente paradoxal, já que a atmosfera de verão, repleta de cores quentes e paisagens maravilhosas não refletem a opressão dita via diálogos pelos camponeses. Tudo parece perfeitamente bem.

1900 apelações

É bem provável que 1900 marque o apogeu do cinema caótico de Bertolucci e seu tremendo mau gosto. Já percebendo que sua estrutura narrativa era uma verdadeira bagunça, com uma infinidade de acontecimentos aleatórios que diziam pouco ou nada para a história em geral, temos o segundo ato que marca o gigante miolo da obra.

Dessa vez, com Olmo e Alfredo já crescidos, há uma boa introdução para apresentar essas novas versões dos personagens. Olmo foi transformado pelas trincheiras da Primeira Guerra enquanto Alfredo viveu protegido no terreno idílico de sua família, mas apostando na popularização da mecanização do trabalho manual, visto como uma ameaça para a força camponesa – assim como outros pontos interessantes de desenvolvimento, isso é logo abandonado.

Apesar dos esforços de Depardieu e De Niro, não há muito estofo para trabalhar com os personagens. Logo, não é nenhuma surpresa que haja problemas nítidos de interpretação com cada cena apresentando uma faceta pouco condizente com a anterior, além dos atores sofrerem bastante com uma das piores dublagens já presenciadas no Cinema Italiano. Como são caóticos e superficiais, é praticamente impossível ter alguma empatia pela luta abstrata daquelas figuras.

Mas nada pode superar a vergonha completa que Donald Sutherland se sujeita ao encarnar Attila, o capataz camisa negra fascista. Bertolucci torna o personagem totalmente caricato, como se fosse um vilão absurdo de uma novela ruim. Por exemplo, de modo didático, Attila pega um gatinho e avisa aos seus compatriotas que o gatinho fofo é o comunismo. Logo, clama para que a população tenha coragem para destruir o filhote. Pendurando o animal indefeso na parede, o vilão esmaga o bicho até a morte com cabeçadas – é sabido que esse gato não morreu durante as filmagens como acontece com o porco poucas cenas depois.

É absolutamente bizarro e maniqueísta. Uma apelação visual desnecessária para mostrar que os fascistas eram uma força terrível e opressora – até mesmo Roman Polanski não usou imagens tão nojentas para exibir seus pontos de vista no ótimo O Pianista. O cineasta utiliza esse reducionismo irritante para tratar todos os conflitos do filme. Em suma, Olmo é o comunista forte e injustiçado, Alfredo representa o liberalismo fraco e acovardado de uma classe média que apoiou a ascensão dos camisas negras e Attila se torna a força implacável maledicente do fascismo.

Já falhando totalmente com personagens redundantes, o cineasta falha com a retratação do período histórico ao trabalhar muito mal com os fatos. 1900 era para mostrar como o fascismo nasceu na Itália durante o pós-Guerra, mas Bertolucci chega em um nível de desinformação absurdo, falhando em exibir pontos importantíssimos para compreender como a força de Mussolini ascendeu do modo que aconteceu.

O roteirista nem aborda propriamente a figura do ex-socialista Mussolini – algo que seria pouco conveniente ao seu filme pró-Comunismo, mas projeta parte da figura do líder em Attila que, ironicamente, busca financiamento para o movimento na Igreja Católica – o fascismo era um movimento laico, com a ajuda financeira completa e integral dos “patrões” que temiam a revolução comunista, além de ser uma válvula de escape para matar todos os camponeses.

Chegando a esse ponto, nos aproximamos da metade do longa e praticamente nada de relevante aconteceu com os personagens, além da completa deturpação do cenário histórico dos acontecimentos. É curioso que ao encerrar essa primeira parte do filme, Bertolucci percebe que todo o ritmo da obra caminha mal e corre risco de colapsar. Porém isso não é evitado pela estratégia traçada na segunda parte.

A Derrocada

A primeira parte de 1900 consegue, relativamente, segurar a atenção do espectador por conta da mudança temporal e das novidades vindas com Attila. Mas como os problemas já se tornam um peso irremediável aqui, Bertolucci então aposta na força do choque e do romance para segurar a segunda metade dessa obra colossal.

O romance, assim como todos os outros núcleos, é terrivelmente desenvolvido, apesar de charmoso em primeiro momento já que vemos Alfredo se aproximar da rica Ada, uma mulher pró-modernização pertencente a uma alta sociedade moralmente corrompida – sim, o cineasta adora repetir as mesmas críticas em diferentes cenas. Apesar de ser conduzido com pressa, o romance entre Ada e Alfredo funciona, além de apresentar outra vilã, Regina, prima do protagonista que é apaixonada por ele.

Em questão de poucos minutos, o segmento começa a desandar de modo ainda mais acentuado que o anterior. Muito por conta, novamente, da apelação. Sutherland se torna ainda mais caricato e, obviamente, começa a se envolver com Regina, uma mulher tão vil e superficial quanto ele. As atrocidades que ambos cometem passam longe do limiar do absurdo envolvendo até mesmo o assassinato de crianças e pedofilia – nesse ponto, o espectador já está exausto do grafismo do longa e do discurso plástico de Bertolucci.

O esgotamento leva a um estado de negligência com a própria narrativa que também se torna mais fragmentada e repleta de buracos, como o surgimento inexplicável do alcoolismo de Ada, dos conflitos constantes de poder entre Attila e Alfredo ou de uma sequência envolvendo a matança de um porco, estripação e, por fim, algum comentário político pró-socialismo.

Olmo perde importância e suas aparições acabam resumidas a alguns romances estranhos, clichês sobre injustiça e um confronto com Attila no qual os camponeses despejam estrume no fascista – Bertolucci enquadra o ânus de uma égua defecando enquanto um velho aguarda pacientemente para receber o “presente” e jogar no vilão.

O ciclo de escatologias, brutalidade, militância, romances fracassados, clichês e a eterna demora em trazer boas novas características só cessam durante o clímax que resgata o ponto inicial do filme, da Itália em processo de liberação – a esse ponto, o espectador até já esqueceu do segmento.

A retomada de conclusão narrativa é igualmente ruim e confusa, envolvendo uma revolução socialista bizarra na fazenda que rapidamente é diluída frustrando Olmo e sua vingança (?) contra Alfredo. Ao menos há uma boa sacada em resgatar um dos momentos mais marcantes do primeiro ato para encerrar a obra em uma inesperada linha pessimista.

Fogueira das Vaidades

Em geral, 1900 é um exercício das vaidades de um cineasta que havia provado por diversas vezes não buscar quaisquer margens de equilíbrio. Com uma narrativa verdadeiramente insuportável, discurso clichê, completa falta de acuidade histórica, personagens insossos e vilões caricatos que fogem de qualquer linha da realidade, não há a menor justificativa para encontrar prazer em dedicar mais de cinco horas em uma obra tão esgotante.

A técnica de Bertolucci impressiona em primeiro momento, mas logo, inevitavelmente, se torna repetitiva com diversos planos abertos, jogos de iluminação pouco distintos, o uso constante e enfadonho da trilha musical e da total falta de noção em ritmo cênico para a montagem que permite inúmeras cenas se alongarem.

É simplesmente uma enorme perda de tempo.

1900 (Novecento, Itália, França, Berlim Ocidental – 1976)

Direção: Bernardo Bertolucci

Roteiro: Bernarndo Bertolucci, Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci

Elenco: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda, Laura Betti, Donald Sutherland, Sterling Hayden, Burt Lancaster

Gênero: Drama, Romance

Duração: 317 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=DzUAraafpAE

Crítica | Último Tango em Paris - O Limite da Arte

Nunca antes na história recente das artes, houve uma figura que tenha gerado tanto controvérsia como Bernardo Bertolucci. Antes, indiscutivelmente um artista celebrado, Bertolucci viu seu legado e sua memória como realizador se desfazer diante de seus olhos quando confirmou algo que tanto Marlon Brando e Maria Schneider tinham afirmado de modo escuso ao dizer que ambos teriam “se sentido estuprados” durante as filmagens do infame Último Tango em Paris.

Bertolucci conseguiu realizar um dos exercícios de semiótica mais inescrupulosos ao afirmar que a cena mais famosa de seu filme, envolvendo uma sessão de sexo anal auxiliada pelo uso da manteiga, na verdade fora totalmente realista, sendo um estupro real captado pelas câmeras, já que Schneider não fazia a menor ideia de que aquela cena estava programada para o dia. Antes considerada genial pela crueza da encenação, hoje é a maior mancha na carreira de Bertolucci que o acompanhará para sempre, além de elaborar o questionamento mais válido de todos: qual é o limite da arte?

Na época, o movimento de Bertolucci em conquistar sua primeira produção de peso quebrou certos paradigmas que nem mesmo a Nouvelle Vague e a Nova Hollywood estavam dispostos a fazer. Primeiro, como veremos na análise, é um filme altamente escatológico, desnudando os personagens para uma realidade podre que até então era ignorada solenemente pelo verniz cinematográfico passado em muitas narrativas.

Porém, mais importante ainda, catapultou uma tendência no cinema em narrativas de drama eróticos muito inspirados pelas características de seus personagens refletindo em obras como Perdas e Danos, 9 ½ Semanas de Amor, Instinto Selvagem, Crash: Estranhos Prazeres, O Porteiro da Noite, entre outros. A tendência estava, com toda a certeza, na moda – até que tenha se transformado em uma franquia de péssima qualidade como 50 Tons de Cinza, mas isso não vem ao caso.

A Tortura de Uma Mulher

Bertolucci encontrou Último Tango em Paris uma forma de extravasar seus mais profundos desejos e filosofias. Inspirado por um encontro casual com uma pedestre tão bela que o levou a sonhar que conseguiria transar com ela na mesma tarde, o diretor voltou para a casa sozinho, mas com a ideia que renderia seu filme mais famoso.

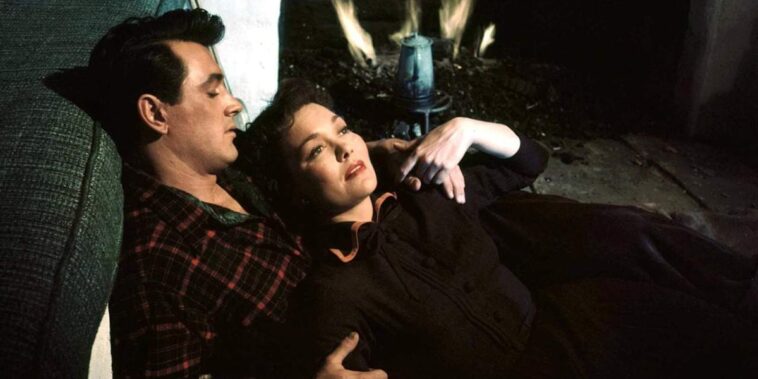

Nele acompanhamos a jornada de Paul (Brando), um deprimido homem de meia idade, que cruza com a jovem e bela Jeanne (Schneider) nas ruas parisienses. Em uma jogada do acaso, ambos acabam visitando o mesmo apartamento dilapidado para locação e, inesperadamente, transam no primeiro encontro nada romântico. Chocada pela sua atração incontrolável com o misterioso homem, Jeanne retorna ao apartamento e começa uma rotina de amor doentio com o pervertido senhor. Em um relacionamento tóxico e inusitado, ela terá que escolher o “amor tradicional” oferecido pelo seu namorado cineasta prepotente ou a paixão carnal representada pela brutalidade de Paul.

É um fato concreto que Bertolucci é um dos cineastas mais mão pesada da História do Cinema. Com a sutileza de um elefante, é preciso dormir profundamente para não entender o que ele quer comunicar com Último Tango em Paris. A começar, o nome romântico é um simples joguete para enganar desavisado, já que toda sua intenção é subverter o romance a níveis escatológicos com direito a uma infinidade de monólogos de Brando falando sobre zoofilia, necrofilia e escatologia gráfica enquanto tortura psicologicamente Jeanne.

Apesar de dar luz a um tipo de relacionamento doentio, é particularmente curioso notar como Schneider e Brando funcionam bem contracenando, explodindo tensão sexual e, por consequência, tornando a imagem dessas cenas sombrias amareladas em algo realmente poderoso. Aliás, essas cenas se tornam tão únicas e interessantes que o resto do filme se torna totalmente inócuo.

Bertolucci decide dividir a narrativa em três núcleos sendo que apenas um consegue sustentar o longa: o concentrado no casal. Quando acompanhamos a vida privada de Jeanne e Paul, as coisas desandam rapidamente. Com Jeanne, temos um excesso de cenas envolvendo seu romance com o namorado cineasta mais preocupado em realizar um documentário sobre o passado da namorada do que realmente ser um personagem interessante.

É uma clara provocação de Bertolucci contra realizadores da Nouvelle Vague como Jean-Luc Godard e Louis Malle, mas enquanto isso é minimamente divertido até se tornar uma verdadeira chatice para martelar a mensagem de como o “romance normal” entre os dois é sem graça e artificial, o mesmo pode ser dito com o núcleo concentrado em Paul.

O personagem misógino é dono de um hotel decadente no subúrbio parisiense e, logo, permeado pela ideia da ausência de Jeanne, se tornando levemente obcecado pela moça. Nessas cenas, há mais da filosofia estranha do personagem que faz referência a diversos dos papeis passados de Brando como Uma Rua Chamada Pecado e Sindicato de Ladrões, além de até mesmo contar segmentos pessoais da vida real do ator.

Por ser uma narrativa bastante desencontrada, esses segmentos com Paul servem apenas para mostrar o personagem tentando fechar um capítulo sombrio de sua vida. Rodeado pela morte e da velhice da própria mãe, Paul basicamente se nutre da jovialidade ingênua de Jeanne, se revitalizando e compreendendo como seus relacionamentos sempre são baseados no desconhecimento e no desamor.

É irônico que tenhamos dois personagens complexos que se complementam em um desenvolvimento tão precário, já que Bertolucci aposta em diversos segmentos redundantes até, enfim, concluir o longa com a interessante abordagem sobre as fases cíclicas da vida. De resto, os personagens ficam à deriva enquanto Paul e o namorado de Jeanne a abusam de diversas formas.

Na direção, como sempre, Bertolucci é bastante elegante, apostando ferrenhamente no manejo clássico de sua câmera bem movimentada e estável. A abordagem somente muda nas cenas de paródia com a Nouvelle Vague nas quais o diretor rapidamente adota a câmera na mão e uma montagem mais fluída, além de trabalhar as paixões de metalinguagem pertinentes para tal.

Com a fotografia até hoje atemporal de Vittorio Storaro, é particularmente adequado que o cineasta aproveite da iluminação para sintetizar tanto Paul e Jeanne rapidamente logo em uma cena inicial do longa. Enquanto a moça adentra o escuro apartamento e abre as janelas a procura de luz, Paul se afasta e procura as sombras. Essa não seria a primeira vez que Bertolucci compararia o personagem a uma criatura noturna ou a uma ratazana. Na conclusão da obra que obviamente não compensa o que fora mostrado até ali, o cineasta mostra Brando se encolhendo em uma varanda, exatamente como uma barata abatida.

Arte Morta

Ingmar Bergman sempre estava muito atento ao cenário cinematográfico mundial a tal ponto que colecionou muitos inimigos com suas críticas ácidas. Porém, uma delas é muito pertinente a Último Tango em Paris: é um filme que faria mais sentido caso se tratasse de um casal homossexual assim como Bertolucci desejava nos estágios iniciais do roteiro.

A alteração do texto torna toda a experiência bastante deslocada em um murmúrio antipático de reclamações amarguradas que nem mesmo os atores compreendia. Se trata, sim, do choque entre o desejo sexual em pontos distintos da idade e da morte do romance enquanto envelhecemos na busca do prazer superficial, mas ao mesmo tempo é um exercício pedante e repleto egocentrismo.

Assim como Brando dita durante a cena mais desprezível do longa, o limite da arte é testado nessa ironia cruel “onde a liberdade é assassinada pelo egotismo”. A revolução de um gênero nunca foi tão moralmente errada e medíocre exatamente como esse Último Tango em Paris.

Último Tango em Paris (Ultimo tango a Parigi, Itália, França – 1972)

Direção: Bernardo Bertolucci

Roteiro: Bernardo Bertolucci

Elenco: Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi, Giovanna Galletti, Luce Marquand

Gênero: Drama, Romance Erótico

Duração: 129 minutos

Crítica | A Estratégia da Aranha - A Soberba de Bertolucci

Bernardo Bertolucci é uma das figuras mais controversas do Cinema. Altamente elogiado por sua estética pujante e também duramente criticado aos pontos extremos que chegava para captar um “realismo cru” para delinear sua arte chegando ao assassinato fútil de animais em 1900 e um estupro verdadeiro em O Último Tango em Paris.

Porém, pouco antes disso, em um pedido curioso, Bertolucci filmou A Estratégia da Aranha para uma televisão italiana. Mesmo sendo um longa pouco proeminente em sua carreira, trazia muito da característica ideológica que marcou toda sua filmografia. Se inspirando em um conto de apenas duas páginas de Jorge Luis Borges, o diretor tenta criar com firmeza um mistério que, infelizmente, pouco interessa ao espectador nesse longa bastante dilatado.

Marcas do Fascismo

A consciência política de Bertolucci é particularmente muito extravasa em A Estratégia da Aranha justamente por sua adaptação ter praticamente cem minutos de material vagamente baseado no curto conto original. Acompanhamos a jornada de Athos Magnani, filho de Athos Magnani, um anti-fascista assassinado durante os anos sombrios da Itália fascista que acabou virando herói.

Porém, como as circunstâncias sobre sua morte sempre foram um verdadeiro mistério, o filho que é praticamente idêntico ao falecido, vai para Tara, cidade onde Magnani foi morto. Iniciada sua amadora investigação, Athos conta com ajudantes escusos, principalmente na figura da ex-namorada de seu pai, Draifa, que passa a ficar apaixonada pelo filho de seu antigo amor.

Em questão de primeiro momento e também ao longo do filme inteiro, o que mais se destaca é a estética do talento inegável de Bertolucci na direção. Apesar de nunca montar uma atmosfera intrigante e o longa ser bastante estéril e relativamente confuso entre montagens mal concebidas entre os flashbacks e o tempo diegético, é impressionante como Bertolucci se dedica criativamente mesmo para um projeto menor como este.

Planos bastante longos permeiam a encenação realista enquanto o cineasta movimenta a câmera com travellings ou panorâmicas apaixonadas, além de sempre elaborar alguns detalhes valiosos da própria movimentação dos atores. A câmera dança por quase sempre três pontos, mostrando trajetos inteiros das andanças de Magnani para então se comportar de modo clássico quando o personagem passa a dialogar com outro.

Pela ausência de cortes e também do uso ostensivo da profundidade de campo em foco infinito para aproveitar ao máximo o plano, é um verdadeiro fato que A Estratégia da Aranha seja um completo tédio, já que o mistério é resolvido facilmente na metade do longa.

Ao estender a narrativa, Bertolucci passa a se repetir e ficar cada vez mais expositivo em questões magoadas envolvendo o fascismo de outrora e como ele ficou enraizado na cultura italiana, atingindo novas gerações. Apesar da crítica ser muito pertinente, é uma pena que o espectador tenha que ver quase quatro longas cenas envolvendo o mesmo tema sem trazer nada de novo.

Bertolucci traz com sucesso à luz os problemas que queria apontar, afirmando os perigos sempre presentes com o inchamento do Estado e da supressão de liberdade como a constante paranoia, a criação de mártires que pouco movimentam o estado das coisas, do surgimento de espiões e delações no meio de amizades e do próprio desmantelamento do amor. Tudo isso está no longa, mas espalhado em núcleos gélidos, redundantes e pouco atraentes. Simplesmente, não há aquele quê cinematográfico para tornar a experiência em algo minimamente interessante.

Até mesmo com o núcleo envolvendo o bizarro romance entre Magnani e Draifa, Bertolucci não vai além do básico, insistindo em uma incerteza clichê sobre a consolidação do casal até terminar de modo anticlimático pouco explorando o potencial psicológico da projeção que a personagem faz com Magnani que também é um protagonista, em geral, muito passivo para um arquétipo de investigador.

A Aranha que Não Estava Lá

Em geral, A Estratégia da Aranha está longe de ser um dos melhores filmes de Bertolucci que conseguiu refinar sua técnica sobre condução narrativa em momentos posteriores de sua carreira. É apenas uma pena que em meio de tantas mensagens importantes e tão profundas sobre a cultura italiana traumatizada pelo choque do fascismo estejam em meio a um longa relativamente desconexo e nada esforçado em atrair a atenção do espectador. Nessa teia estrategista, é fácil pairar infinitamente esperando ser surpreso por um predador que nunca chega.

A Estratégia da Aranha (Strategia del ragno, Itália – 1970)

Direção: Bernardo Bertolucci

Roteiro: Bernardo Bertolucci, Jorge Luis Borges

Elenco: Giulio Brogi, Alida Valli, Pippo Campanini, Franco Giovanelli, Tino Scotti

Gênero: Drama, Suspense

Duração: 100 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=E4Hds4jYRCM

Crítica | : As 4 Faces do Medo - Terror Antológico

Pioneirismos sempre são arriscados. Em uma época de vasta abertura para o cinema estrangeiro em mercados exteriores, o Japão encontrou glória financeira com o sucesso estrondoso de Godzilla com espectadores de outros países, rendendo uma verdadeira torrente de lucro para a Toho. Com o desempenho artístico louvável vindo de Masaki Kobayashi em Harakiri, a Toho pensou que teria mais uma oportunidade de um sucesso comercial estrangeiro novamente com Kwaidan ou, como traduzido por aqui, As 4 Faces do Medo.

Ao mesmo tempo que História era feita e Kobayashi emplacaria outro primor estético, além de encarar a proposta inusitada de realizar uma antologia reunindo quatro filmes em um, a Toho veria uma recepção bastante abaixo do esperado em cópias enviadas para o estrangeiro, enquanto no Japão, o longa rendeu o esperado e ainda conquistou uma inusitada indicação ao Oscar como Melhor Filme Estrangeiro – algo bastante raro para uma obra de terror.

É justamente essa característica curiosa que torna Kwaidan em algo peculiar, já que raramente temos a presença de diretores tão autorais presentes no gênero do terror. Kobayashi retrata quatro contos do folclore tenebroso japonês em um grande primor cinematográfico, mas narrativamente, bastante decepcionantes. Em suas três horas de duração, a experiência de assistir ao longa gradativamente se torna um verdadeiro tédio.

Quatro Versões do Medo

Yôko Mizui praticamente transcreve o trabalho do livro-coletânea de Lafcadio Hearn que se dedicou em colecionar dezessete histórias. Nessas adaptações, Mizui escolhe apenas quatro: Cabelo Preto, A Mulher de Gelo, Hoichi – O Sem Orelhas e Xícara de Chá. As histórias, infelizmente, variam muito de duração e também de qualidade. As que mais atraem a atenção certamente são as duas primeiras.

Em Cabelo Preto, o espectador é imerso em uma narrativa curiosa, mas muito adequada ao de uma casa-assombrada. Isso é feito através de um conto moral sobre egoísmo e soberba envolvendo um samurai casado com uma mulher pobre em um palácio decrépito. Cansado dessa vida miserável, o samurai decide abandonar a humilde esposa e casar com outra, ricaça, em uma cidade distante dali. Mas como não encontra a felicidade no novo casamento repleto de mordomia, acaba decidindo voltar para a primeira esposa até ter uma terrível surpresa.

De modo geral, os contos são sempre sustentados pelo talento estético de Kobayashi. No primeiro segmento, o diretor foca em sua marca registrada da simetria visual tão bem empregada em Harakiri, mas já indica que explorará a forma do filme em níveis bastante distintos, principalmente na montagem. Kobayashi segue de modo muito elegante para traduzir visualmente as motivações do samurai em retornar para sua primeira esposa.

Ora intercala imagens dele imaginando como ela reagiria ao seu regresso, ora mostra a vida pacata da antipática nova mulher que destrata todos que estão ao seu redor. Logo, o contraste entre desejo e realidade oferecem um estofo estruturalmente bem pertinente a um conto curto de história de horror, além de reforçar a mensagem final do perigo da hipocrisia.

Aproveitando a encenação em todos os níveis, Kobayashi atinge um ápice criativo no clímax da primeira história que nunca mais é retomado posteriormente. Compensando a completa previsibilidade da narrativa, o diretor trabalha formidavelmente com a trilha sonora, design de produção e montagem ao tatear o surrealismo exibindo o protagonista se desesperar enquanto observa tudo ao seu redor se deteriorar ou comportar bizarramente. Nesse grande espetáculo, há também o espaço para a dilatação do suspense do trabalho em cima do cenário dilapidado – algo na linha da atmosfera americana.

Coração de Gelo

O segundo filmete é também o mais interessante apresentando uma história que cruza diversos anos, além de contar com grande capricho da direção de arte para criar horizontes pintados estilizados evidenciando a filmagem em estúdio. Aqui acompanhamos dois lenhadores tentando sobreviver a uma forte nevasca. Invadindo um abrigo para tentar sobreviver a tempestade durante a noite, ambos recebem a visita inusitada de um espírito guardião da floresta na figura de uma mulher sedutora.

A mulher procede e mata um deles, mas deixa o outro sobreviver por o achar belo, mas avisa que se contar sobre o que aconteceu na cabana naquela noite, retornará para mata-lo. A vida do homem continua e ele acaba encontrando o amor, até que passa a perceber que sua esposa se parece muito com o espírito maligno que o havia ameaçado anos antes.

A transformação visual é realmente o recurso mais impactante na direção de Kobayashi que agora explora, além da simetria e do posicionamento cirúrgico dos atores no enquadramento, a importância da paleta de cores para inferir uma mudança completa de atmosfera durante as cenas mais tensas da história.

Esse é o primeiro filme colorido da carreira de Kobayashi e assim que o segundo segmento é iniciado, percebemos como o diretor pretende abandonar os tons monocromáticos do começo do longa para apresentar essa transição. Em momentos pontuais, o cineasta e seu fotógrafo aplicam filtros azulados na iluminação para representar a chegada do espírito. As mudanças, por vezes, são feitas em tempo real, alterando a temperatura da luz amarelada e também da intensidade dos focos de iluminação, apenas concentrando os feixes na personagem sobrenatural.

Aliás, justamente por ser uma história de fantasma, há a primeira experimentação com efeitos especiais de translucidez conquistados de modo analógico através da manipulação direta do filme cinematográfico através de colagens e sobreposições. Geralmente o efeito é brega e antiquado, mas aqui tudo é realizado com perfeccionismo.

Sendo o ápice de todo Kwaidan, a história de A Mulher de Gelo é atraente por apresentar um conflito curioso que traz humanidade para certos demônios, além de trabalhar sentimentos humanos em espíritos antigos amargurados. É apenas uma infelicidade que o desfecho seja muito previsível e insatisfatório de modo geral.

Ópera para Mortos

O terceiro segmento é bastante divisivo entre o público de Kwaidan. É nítido que Kobayashi tenha se dedicado ao máximo para essa história em particular dada a quantidade exuberante de efeitos especiais e pinturas de fundo, além dos ornamentos cênicos custosos para narrar, primeiro momento, a história inteira de um clã que foi totalmente eliminado em uma batalha naval.

Concentrado no personagem cego Hoichi, vemos como o músico acaba se envolvendo com os fantasmas que protagonizam suas canções favoritas enquanto descansa no templo que trabalha. Sem saber que está se metendo em uma grande enrascada, Hoichi é aconselhado por anciões a tomar cuidado com suas companhias sobrenaturais.

De modo geral, Kobayashi comete erros consideráveis com o timing de todas as cenas que se alongam infinitamente, além de apresentar diversos personagens pouco carismáticos ou interessantes. Depois do espectador aguentar uma cantoria desafinada bastante chata enquanto a guerra entre os clãs é encenada de modo artisticamente bonito, mas exaustivo, é praticamente impossível ficar conectado com o destino do desafortunado músico cego.

Como o ritmo dessa história consegue ser ainda mais lento do que todas as outras, há um exagero enorme em barrigas narrativas desnecessárias que revelam a fragilidade da direção de Kobayashi neste caso. Como não há empatia, o suspense não funciona, apesar deste ser bem falho já que o cineasta sempre opta por mostrar os fantasmas em questão de poucos segundos. Aliás, somente em uma troca intrigante de ponto de vista em um plano-sequência criativo que vemos um truque novo na estética do diretor que já demonstrava certa exaustão.

O Medo Incompleto

Na última história, A Xícara de Chá, Kobayashi apresenta um pequeno exercício de narrativa dentro de uma narrativa, acompanhando o dia de um escritor de obras ficcionais com dificuldade de encontrar uma boa conclusão para a história de terror medíocre que havia escrito. De fato, a história bizarra da vingança de um fantasma que se feriu estranhamente é a mais ineficaz de todas, falhando em praticamente todos os níveis.

Novamente, com uma narrativa tão insossa, Kobayashi passa a apostar em cenas de ação repletas de cortes secos para mostrar transformações elegantes ao longo do duelo que termina abruptamente no ponto que o escritor deixou de escrever. A partir de um epílogo que visa concluir Kwaidan a critério da imaginação do próprio espectador. A imagem final, criada com tanto apreço pela técnica de manipulação de efeitos visuais complicados, é basicamente ineficaz, não atingindo nem mesmo a boa atmosfera amedrontadora dos primeiros segmentos e tampouco da qualidade narrativa.

Nesse cenário um pouco desanimador, depois de três horas investidas para conhecer um pouco mais do folclore japonês, há uma incômoda sensação de não-retribuição pelo tempo dedicado, já que o melhor do filme se encerra praticamente antes da metade da exibição. Kobayashi é sim um artista ímpar e todos segmentos são visualmente interessantes e inovadores, até mesmo flertando com temas ligados às quatro estações do ano, partindo do outono até o verão, mas muito pouco realmente é interessante incluindo no nível do fenômeno cinematográfico. No fim, a tradução desse clássico certamente foi generosa demais, pois há aqui somente duas faces do medo.

As 4 Faces do Medo (Kwaidan, Japão – 1964)

Direção: Masaki Kobayashi

Roteiro: Yôko Mizuki, Lafcadio Hearn

Elenco: Michiyo Aratama, Misako Watanabe, Rentarô Mikune, Tatsuya Nakadai, Keiko Kishi, Katsuo Nakamura

Gênero: Terror

Duração: 183 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=XG5mvupo9Wc

Crítica | Harakiri - A Joia Perfeita de um Gênero

O olhar histórico sobre o Cinema Japonês pré e pós-Segunda Guerra Mundial é bastante curioso. Praticamente, há um inestimável trio de realizadores dos quais sempre conquistarão prestígio independente do que aconteça no futuro. Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu e Kenji Mizoguchi são os incontestáveis realizadores que popularizaram o cinema oriental ao redor do mundo fortemente influenciado pela distribuição de clássicos americanos e franceses.

Entretanto, não importa qual lista que veja sobre os melhores filmes japoneses, sempre haverá a presença merecida de Harakiri, o filme anti-samurai de Masaki Kobayashi. Apesar dele não figurar entre os três cineastas mais influentes do Japão, Kobayashi certamente foi o que aplicou maior influência em realizadores americanos como Quentin Tarantino e George Lucas, difundindo um estilo de ‘cinema samurai’ que ressoa até hoje nas iterações mais recentes da franquia Star Wars.

Logo, um mistério é estabelecido, afinal por qual motivo Kobayashi não figura a mesma fama que sua principal obra-prima entre a própria História do Cinema? A razão incerta talvez seja perturbadora, mas tem a ver com criar a linguagem certa no tempo errado, afinal a maioria das revoluções do cinema japonês já estavam nas mãos de Kurosawa – contribui o fato da negligência indiscutível da crítica de cinema também.

Um Samurai para Matar Todos Samurais

Desde 1954, com a montanha monetária que Kurosawa e a Toho haviam conquistado com Os Sete Samurais, era bastante óbvio que a indústria cinematográfica japonesa se atrairia pela montanha de dinheiro em potencial de um público ávido para mais histórias como aquela. Logo, assim como os Westerns hollywoodianos, houve uma verdadeira explosão de produções samurai dentre das quais, muitas não remetiam a qualidade vista em filmes de outros realizadores.

Nessa enorme estafa, curiosamente tanto Kurosawa quanto Kobayashi realizaram filmes próximos que eram completamente contrários ao mito do samurai: Yojimbo: O Guarda-Costas e Harakiri, com lançamentos separados apenas por um ano. Entretanto, enquanto Kurosawa buscava uma mistura perfeita de humor com violência gráfica, Kobayashi estava interessado em uma audácia ainda maior ao criar a desconstrução completa da honradez dessa figura quase mitológica.

Sua narrativa é concentrada na realidade, utilizando nomes de clãs reais e mostrando a consequência de um Japão unificado e pacífico. Sem guerras civis entre diversos senhores, a principal força armada constituída por samurais entrou em colapso, já que esses guerreiros sabiam somente a arte da guerra. Sem emprego, sem mestres e sem dignidade, diversos dos ronins (samurais sem mestre), procuravam se eliminar através do digno ritual do haraquiri no qual o indivíduo se auto-estripa e logo é decapitado por outro guerreiro que supervisiona a agonizante morte violenta.

Nesse cenário, conhecemos Hanshiro Tsugomo (Tatsuya Nakadai), um ronin, decide tirar sua própria vida do que viver na perturbadora miséria que assola o país nos primeiros anos do Xogunato Tokugawa. Mas para realizar o ritual do haraquiri, Tsugomo precisa ir até um clã consagrado para ter um ritual honrado. No caso, parte até o clã Iyi, mas ao chegar lá, Tsugomo é advertido pelo líder que sua intenção de praticar o haraquiri terá de ser concretizado caso firmem o pacto. Para avisá-lo, conta a história de outro samurai que havia passado por lá algumas semanas antes. Porém, essa história já é bastante conhecida por Tsugomo que possui intenções ocultas para visitar aquele aparente honrado local.

É curioso como Kobayashi e seu roteirista Shinobu Hashimoto conduzem a narrativa de Harakiri. Assim como Kurosawa explorava as belezas de uma narrativa não-linear em Rashomon ao contar diferentes versões de uma mesma história, aqui temos uma grande história interrompida a todo momento por constantes flashbacks que contam tanto a história trágica do primeiro samurai, como outra envolvendo Tsugomo e sua relação com a primeira narrativa.

Em essência, Harakiri simboliza o antes e depois da honradez do samurai. Em primeiro momento, durante a entrevista de Tsugomo e da história envolvendo o jovem Motome Chijiiwa. Nela, contada de modo bastante cru, há um cinismo profundo do narrador indicando uma "vilanização" do personagem, já que ele procura o clã com outras intenções, além da prática do haraquiri. Por conta da natureza misteriosa de seu outro pedido, os samurais do clã Iyi forçam o ritual no rapaz que portava uma espada de bambu.

É através desse ponto que vemos o sadismo dos outros samurais em nome de um ideal abstrato de “honra”, uma desculpa para saciar o lado grotesco desses guerreiros sedentos e carentes de violência. O discurso do longa então fixa ainda mais sua posição anti-samurai e anti-tradição com a longa sequência envolvendo os preparos do haraquiri de Tsugomo que é um personagem muito perspicaz ao conseguir conduzir uma grande plateia a uma armadilha engenhosa.

Esse segmento é certamente o mais poderoso por envolver um uso transformador do flashback. A história contada pelo protagonista muda a percepção do espectador acerca da outra narrativa elaborada anteriormente, mostrando como a verdade está sempre mudando dependendo do interlocutor, além de trazer a moral clássica de não julgar terceiros sem conhece-los adequadamente. A moral da humildade é uma crítica direta a soberba dos guerreiros que vivem uma realidade paralela àquela do Japão.

Inesperado Melodrama

Todo o segundo flashback poderia pertencer a um belo melodrama, já que envolve uma infinidade de tragédias romantizadas e sacrifícios honrados. É nele que Tsugomo ganha mais relevância como personagem, apesar de Chijiiwa e Miho, filha do protagonista, servirem apenas para torna-lo mais complexo.

É normal que nos filmes desse gênero, não haja essa obsessão plena em desenvolver os personagens que servem apenas para solidificar uma moral. Mas no caso de Harakiri vemos como Tsugomo perde a crença na tradição gradativamente até se tornar um completo e trágico desgraçado em busca de vingança.

Essa virada fenomenal transforma o longa até sua conclusão sanguinolenta e bastante enérgica destruindo toda a pose tradicionalista do gênero. Mas o que mais interessa além dessa narrativa bastante satisfatória, é a direção estupenda de Kobayashi. Apesar de manter um ritmo excessivamente lento até para os padrões do cinema japonês da época, o cineasta presenteia o espectador com um jogo elaboradíssimo de imagens ao longo de toda a obra.

Todos os enquadramentos de Harakiri são extremamente simétricos e equilibrados. Isso, obviamente, não significa que Kobayashi insista apenas em enquadramentos centrais como realiza durante a arrepiante sequência de créditos iniciais que vasculha cada cômodo da Mansão Yiy. Quem é Wes Anderson perto de Kobayashi? Lhes digo, é algo realmente formidável e muito sofisticado que poucos realizadores conseguem arquitetar.

A composição elaborada surge até mesmo durante planos de estabelecimento ou com diversos outros personagens enquadrados. O mesmo ocorre nas cenas de duelo, com movimentos das espadas igualmente simétricos puxando os próximos planos também de precisão cirúrgica. Mas o que mais chama a atenção do espectador, é a criação a olhos vistos da clássica linguagem dos filmes samurai que são sim bastante distintas se comparada às imagens criadas para duelos western a la Sergio Leone.

Kobayashi tem a sacada de aprimorar em um nível artístico bastante superior ao de Kurosawa, compreendendo o magnetismo da coreografia com as imagens e a hierarquia dos planos. A cada espada que se movimenta, o cineasta troca a imagem mostrando os dois guerreiros que se movimentam lentamente em contraste com a fúria da ventania que atinge o terreno da luta. Como esse segmento é montado paralelamente com Tsugomo revelando o clímax de sua história, vemos a mesma ventania atingir a Mansão Yiy, prenunciando completamente a matança que se instalará em breve no lugar.

O Anti-Samurai se torna o melhor Samurai

Por conta do aprimoramento pleno da linguagem do gênero, de sua mensagem intrinsecamente envolvida com a própria História do Japão e da hipocrisia de lendas tradicionais revividas por um gênero muito floreado, Harakiri consegue destruir a imagem heroica de uma classe inteira de guerreiros, revelando a completa desunião e perversidade de homens que não foram heróis, mas apenas instrumentos de batalha em confrontos de motivações complexas cinzentas.

Kobayashi mostra a honradez da vingança pela família. Seu storytelling através de uma fórmula clássica de camadas aliadas ao uso muito eficaz do flashback, fazem de Harakiri uma verdadeira obra-prima. Mas uma obra-prima que simplesmente abomina o gênero do qual ela pertence.

Harakiri (Seppuku, Japão – 1962)

Direção: Masaki Kobayashi

Roteiro: Shinobu Hashimoto, Yasuhiko Takiguchi

Elenco: Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita, Tetsurô Tanba, Masao Mishima, Kei Satô

Gênero: Samurai, Drama

Duração: 133 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=pRp1tUHpWNs

Crítica | Adeus Minha Concubina - A Tortura da Arte

Fazer arte em países sob regimes autoritários é sempre algo extremamente burocrático e arriscado. Muito do cinema feito no lado oriental da Cortina de Ferro sofreu com a intensa censura e da obrigação propagandista positiva de seus regimes alinhados à União Soviética. Entretanto, nesse cenário dificultoso, diversas pérolas acidamente críticas acabaram surgindo, como no caso do cinema polonês de Andrzej Wajda.

Mesmo que o Bloco Soviético fosse bastante rigoroso contra a livre expressão artística, não é possível comparar com a tremenda força da censura chinesa pós-Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung. Depois de anos sob o regime maoísta, era esperado que a censura ficasse mais branda, mas apesar do cenário desanimador Kaige Chen, um dos principais cineastas chineses nos anos 1990, conseguiu driblar a censura prévia para adaptar o livro de Pik Wah Lee: o épico melodramático Adeus Minha Concubina.

O Custo da Arte

Kaige Chen deixou a cargo de Wei Lu a adaptação deste intenso livro que atravessa quase cinquenta anos da História da China em um dos momentos mais instáveis de todo o país. Iniciando a jornada no começo do século XX, com o abandono do jovem Cheng Dieyi em uma escola que treina os novos artistas da Ópera de Pequim – basicamente, todos os atores são constituídos de órfãos. Abandonado pela mãe prostituta, Cheng não encontra paz na escola, pois seus mestres rígidos o torturam diariamente com exercícios pesados e outras punições físicas intensas para constituir disciplina.

O único alento que o menino recebe é o carinho de outro jovem fadado a triste vida na escola, Duan Xiaolou, que logo se tornam grandes amigos. Superando anos de tortura física e psicológica, ambos conseguem virar os dois maiores intérpretes na Ópera de Pequim, especial na encenação da peça ‘Adeus Minha Concubina’. Porém, conforme experimentam o sucesso e partem em novos conflitos envolvendo a vida amorosa conturbada de ambos, a China se transforma por guerras e revoluções que só os levam para um trágico destino.

O melodrama chinês nada tem a ver com as aspirações clássicas elegantes de Hollywood – isso inclui a técnica maravilhosa de Douglas Sirk, mas sim com um brutal retrato realista. Chen é um diretor frio ao exibir muitos elementos pesados já na apresentação dos desafortunados personagens que sofrem pesadas torturas na escola. Como a perspectiva deles é única: se tornarem grandes artistas, o cerne do roteirista não é martelar esse desenvolvimento via diálogos, afinal não seria condizente com a proposta realista do diretor.

O sonho amargurado das crianças é exposto apenas em monólogos sofridos enquanto assistem à ópera escondidos. De resto, temos um vasto panorama do sofrimento deles para se tornarem artistas e conseguirem sobreviver em um país totalmente indiferente para seus miseráveis. Nessa jornada, Chen até mesmo aponta problemáticas envolvendo pedofilia e também da completa ausência de artistas mulheres em papeis principais, forçando a necessidade da polêmica figura do travesti para interpretar papeis femininos.

Anos de Fogo

Na abordagem estética, além da recriação impecável da época e adereços pelo design de produção, é curioso como o cineasta distingue a identidade visual do longa nessa divisão clara do primeiro ato concentrado no flashback longo para o segundo ato já com os protagonistas crescidos.

Durante a infância, o diretor comporta sua câmera de modo extremamente leve, como se ela flutuasse pelos cenários de modo orgânico, criando planos-sequências simples como se fosse um recurso visual facílimo – o qual não é. Predomina essa movimentação intensa com poucos cortes, refletindo um espírito livre e resiliente das crianças que desejam a liberdade impossível. A câmera também não deixa nunca de exibir a perversidade dos adultos contra os meninos, mas ao menos poupa a dor de um estupro precoce.

É o momento mais raro de delicadeza da câmera sádica do cineasta, apesar de sempre valorizar o desempenho assustador dos atores mirins que choram aos montes durante as pesadas surras. O contraste da leveza técnica com as imagens chocantes provoca um efeito realmente devastador. Por conta disso, quando o cineasta muda seu tipo de linguagem cinematográfica, o estranhamento é imediato, mas compreensível.

Essa segunda parte imensa do épico é mais próxima a um modelo melodramático americano, já que há um foco gigantesco em situações do que no próprio desenvolvimento dos personagens que fica restrito às imagens inteligentes e sutilezas das interpretações de seus atores. O primeiro ponto lançado é a homossexualidade de Dieyi que agora interpreta o papel da Concubina adotando o estigma do travesti da Ópera de Pequim. Porém, como o personagem é apaixonado por Xiaolou que agora interpreta o Rei, vemos como Dieyi vê a realidade de modo distorcido, acreditando que a história de amor da ópera é refletida em seu cotidiano fora dos palcos.

Esse conflito silencioso é muito interessante, principalmente pela rispidez que Dieyi trata Juxian, a esposa de Xiaolou. Seu desdém não é somente por ciúmes por conta de roubar seu amado, mas também por conta dela ter vivido como prostituta até então. Logo, uma associação com sua própria mãe que o abandonou na escola de teatro é imediata e sua motivação, justificada.

O foco nessa segunda parte é mais ambicioso, deixando esses temores internos dos personagens em contraste com as mudanças intensas que a China passa, incluindo a invasão japonesa, a Segunda Guerra Mundial e, por fim, o início da Revolução Cultural. Chen e Wei Lu são eficientes em equilibrar essas transformações em conjunto com a progressão dos personagens na relação entre os dois e com o teatro.

Os artistas sofrem dentro e fora dos palcos, mas continuam trabalhando ao máximo para entreter os visitantes que sempre lotam a ópera. Nessas sequências, é interessante como a dupla de atores se torna próxima de um aristocrata chamado Yuan, fanático pelas peças, além de desempenhar um interesse mais peculiar sobre Dieyi quando maquiado como Concubina. Ele se torna um personagem importante que também se transforma ao longo de toda a narrativa, com relações sempre mais complexas até uma culminação cruel de seu destino irônico.

O núcleo mais interessante, porém, certamente é o Dieyi, pois todo o melodrama é concentrado em sua alma perturbada que lida ao mesmo tempo com a fama e a solidão, a riqueza e a pobreza, a arte e a desgraça, etc. O personagem sempre está na beira do precipício, mas nunca caindo no abismo pelo seu amor ao teatro, sabendo que é a única coisa que lhe resta. Entrar em mais detalhes sacrificaria algumas das surpresas do filme que é realmente ótimo, mas atente para a decupagem muito interessante de uma cena que o mostra em profunda decadência enquanto delira no quarto. Chen mostra o protagonista sempre por trás de um véu que o confina enquanto corta para imagens mostrando um aquário muito sujo, fazendo a associação simbólica óbvia ao mostrar esse aprisionamento psicológico do personagem.

É apenas uma pena que Xiaolou e Juxian acabem mais apagados da experiência, mesmo possuindo reviravoltas interessantes em seu relacionamento. O ápice disso tudo ocorre no terceiro ato no qual Chen aplica as pesadas críticas à Revolução Cultural que simplesmente perseguiu diversas pessoas “cotrarrevolucionárias”, além de eliminar toda a arte que fosse fora dos padrões do maoísmo. A guinada é tremenda com críticas pertinentes ao retratar um período muito sangrento e repleto de paranoia e insegurança na China culminando em cernes políticos que são negados até hoje em documentos oficiais – como as falsas delações para eliminar pessoas indesejadas, suicídios, a destruição de artes milenares e a ruptura de amizades de longa data.

Como havia dito, a estética de Chen se altera. Se antes a câmera flutuava viajando através dos cenários, agora é totalmente fixa, adotando o elegante estilo hollywoodiano dos 1950. A decupagem se torna clássica e menos ousada, mas muito criativa em termos de composição com forte potencia poética. Uma das mais poderosas mostra Dieyi observando as sombras de Xiaolou e Juxian projetadas em uma porta, denotando a divisão entre eles e o sentimento de substituição. É um trabalho realmente magistral. Somente durante as cenas de ópera que o espectador ocidental pode estranhar consideravelmente já que os atores cantam em acordes agudos desconfortáveis.

Dentre um dos poucos aspectos negativos da obra, também é preciso destacar a confusão que a montagem causa ao trocar subitamente de núcleos ou até mesmo de temporalidade através de elipses mal elaboradas ou simplesmente inexistentes. A confusão é uma constante durante o filme todo, infelizmente, mas é possível captar muito bem sua mensagem.

Arte feita de Sangue e Lágrimas

Adeus Minha Concubina marcou a primeira vez que a China ganharia a Palma de Ouro na História. Porém, ao mesmo tempo que o filme bastante crítico traria glórias ao país, também revelaria que a tirania cultural estava tão presente quanto nos anos anteriores. Depois de duas semanas em cartaz, o filme foi censurado e removido até ser totalmente banido meses depois. Porém, como boa parte da política mundial ficou incrédula pela intolerância do regime, o governo recuou temendo perder as Olímpiadas durante a votação de 2000 e relançou uma versão totalmente vergonhosa da obra original totalmente esburacada por conta da remoção de muitas cenas.

Kaige Chen também sofreu depois de conquistar tantas glórias devido ao sucesso do filme. Depois de tanto suor, sangue e lágrimas para perpetuar o sofrimento silencioso dos artistas, do desprezo completo pela vida humana e da decadência completa do cenário político chinês, Chen nunca mais experimentaria a oportunidade de fazer um filme tão impactante como este.

Adeus Minha Concubina (Ba wang bie ji, China, Hong Kong – 1993)

Direção: Kaige Chen

Roteiro: Pik Wah Lee, Wei Lu

Elenco: Leslie Cheung, Fengyi Zhang, Li Gong, Qi Lú, Da Ying, You Ge

Gênero: Drama, Musical, Romance

Duração: 171 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=6qvMdtFmcjQ

Crítica | Palavras ao Vento - Pode parecer Novela, mas Não É

No embalo fantástico dos anos 1950 do ritmo insano das produções Universal, Douglas Sirk se destacava ao conseguir entregar pelo menos três longas metragens rentáveis focados na audiência feminina com seus melodramas que, hoje, trazem um panorama histórico muito valioso através do comentário crítico presente em longas como Tudo o Que o Céu Permite ou Imitação da Vida.

Dentre essas produções destacadas, uma terceira, Palavras ao Vento, também foi alçada como uma peça importante na carreira de Sirk, apesar de ser um filme consideravelmente mais comportado ao “studio system” do que os outros dois que acabaram conhecidos como verdadeiras obras-primas desse ótimo dramaturgo.

Tragédia Sob Medida

O roteiro de George Zuckerman é inspirado pelo romance de Robert Wilder, concentrado no fenômeno da explosão de riqueza nos Estados Unidos por conta da prospecção de petróleo. Em vez de focar na primeira geração de novos ricos, Zuckerman traz a história da segunda geração da família Hadley, mas sob uma ótica curiosa.

O ricaço Kyle Hadley (Robert Stack) se apaixona perdidamente por uma conhecida de seu melhor amigo de infância, Mitch Wayne (Rock Hudson). Lucy Moore (Lauren Bacall) trabalha nas indústrias do império Hadley e logo fica surpresa com as investidas incessantes de Kyle que faz de tudo para impressioná-la, disputando a atenção da mulher com Mitch. Vencendo esse triangulo amoroso em potencial, Kyle e Lucy acabam se casando, mas isso não anula o fato de Mitch ainda estar apaixonado pela antiga colega.

Porém, para complicar sua situação, a ardilosa irmã do amigo ricaço, Marylee (Dorothy Malone), perdidamente apaixonada por ele, percebe que a atenção do amado está em outra mulher e assim começa a elaborar um ardiloso plano.

É notável o quão ligeiro seja o ritmo de acontecimentos que Zuckerman e Sirk empenham em Palavras ao Vento. De primeiro momento, em uma das sequências iniciais menos convencionais do cinema daquela década, temos um acontecimento bruto e chocante que consegue sustentar um enorme mistério. A narrativa então é transferida para o passado em um elegante flashback focando em datas de um calendário revelando então esse formato não-linear pouco convencional para Hollywood, mesmo depois da abordagem incrível da narrativa de Crepúsculo dos Deuses e também de Cidadão Kane, lançados muitos anos antes.

Para um longa simples como esse, arriscar uma narrativa não-linear certamente é um passo corajoso. E o mesmo ocorre com a tradicional pressa dos melodramas de Sirk em estabelecer os romances para logo introduzir a tragédia que concentra a maior parte do desenvolvimento dos personagens. Apesar da transformação amorosa entre Kyle, Lucy e Mitch ser tão apressada beirando até mesmo a uma pequena confusão sobre quem são aqueles personagens, Sirk consegue injetar um senso de aventura e deslumbramento realmente únicos, além de exibir o desconforto de Lucy ao notar que o ricaço tenta impressioná-la com compras e presentes caros, basicamente comprando seu amor.

O olhar de Sirk sempre foi bastante antipático com a elite que ele retratava em seus melodramas, mas em Palavras ao Vento temos a abordagem mais visceral de decadência moral em contraste com o bastião de moralidade representado por Mitch, um homem acostumado com a riqueza do amigo, mas ainda assim bastante simples. Como esse arquétipo é bastante clichê, apenas há o interesse nos desdobramentos que os filhos Hadley acarretam para a própria família.

O patriarca Jasper, já idoso, se preocupa com o legado de seu trabalho que está totalmente incerto com o filho e também com a filha. Após um longo período reabilitado, Kyle volta a ser um tremendo alcóolatra enquanto Marylee se afoga em promiscuidade para chamar a atenção de Mitch. Pela posição de antagonista, a personagem rende bastante interesse por ser uma alma malvada, mas totalmente escravizada por uma paixão impossível, recorrendo aos piores métodos para tornar Mitch seu marido. A relação entre os dois, apesar de repetitiva, rende os melhores momentos do longa enquanto Kyle se perde no álcool – a motivação para isso é curiosa também.

Peças Previsíveis

Com o longa encaminhado para o terceiro ato, muitos dos conflitos recebem reviravoltas previsíveis abordando coisas recorrentes em melodramas como a morte e amores impossíveis. É por conta dessa construção artificial em excesso, concentrada muito em situações exageradas, enfim, melodramáticas, do que nos próprios personagens que apenas se tornam rascunhos simples do que realmente poderiam ser.

Por conta disso e de um dilatamento pré-clímax, o filme nunca atinge seu verdadeiro potencial, mas ao menos há um bom desempenho de Sirk na direção concentrando imagens sempre bastante românticas e outras totalmente desoladoras. Em um dos momentos mais poderosos, Sirk elabora um jogo contrastado na montagem, trazendo a visão de Marylee totalmente embriagada por infernizar a vida de seu pai com a tristeza que isso causa no amargurado senhor que subitamente sofre um mau estar.

Aliás, é curioso notar como este é um dos longas que Sirk mais trabalha com a montagem, oferecendo um dinamismo notável, além da abordagem curiosa para o início do longa. O mistério é muito bem estabelecido com imagens repletas de estilo focando justamente no vento presente em toda a sequência, anunciando um mau agouro com bastante delicadeza. É apenas uma pena que Sirk tenha sido engessado pelo estúdio para forçar finais felizes sem sentido em peças que foram claramente escritas para terminar tragicamente, como é o caso de Palavras ao Vento.

Dentro de uma década repleta de filmes fantásticos, Sirk contribuiu com uma boa parcela para o cinema americano, mas dentre outro de seus trabalhos, é inegável que esse pequeno melodrama de relações humanas curiosas tenha sofrido bastante com a pressa para entregar apenas um bom filme comercial na época. A falta de ambição foi sua maior tragédia.

Palavras ao Vento (Written on the Wind, EUA – 1956)

Direção: Douglas Sirk

Roteiro: George Zuckerman, Robert Wilder

Elenco: Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone, Robert Keith

Gênero: Drama

Duração: 99 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=862Yc-cwQEY

Crítica | Imitação da Vida - Douglas Sirk se Despede com um Estouro

Havia uma estranha sina para os realizadores hollywoodianos da fantástica década de 1950 para o Cinema: assim que os anos 1960 chegavam, os mesmos não conseguiam espaço na indústria. Enfim acontecia a sepultura completa da Era de Ouro do cinema americano. Entretanto, antes de Douglas Sirk ganhar sua aposentadoria, um dos melhores projetos da vida acabou caindo em seu colo: a nova adaptação do livro Imitação da Vida.

Como o livro trata de um problema muito pertinente aos Estados Unidos da época, tratando do enorme conflito na vida de pessoas comuns que sofriam diretamente as consequências da política desumana da segregação racial, o filme lançado em 1959 resultou em um grande furor em diversos estados, principalmente nos do sul do país.

Sirk já estava em guerra contra a hipocrisia da sociedade idealizada americana há um bom tempo, conquistando um lugar de muito prestígio com a crítica feita em Tudo o Que o Céu Permite, mas nada se equiparava ao enorme e difícil drama que estava por vir em Imitação da Vida, retratando uma realidade atual na época de modo bastante cru e humano.

Vidas Partidas

Eleanore Griffin e Allan Scott realizam um trabalha de adaptação que é, ao mesmo tempo, estupendo e repleto de falhas. A história é concentrada em duas linhas narrativas distintas e bem contrastadas, apesar das personagens viverem sob o mesmo teto. Acompanhamos a luta diária de duas mulheres e suas duas filhas. Lora Meredith (Lana Turner) é uma atriz fracassada que corre contra o tempo para conseguir o estrelato no teatro que tanto deseja. Ao visitar a praia em um dia ensolarado, Lora vê Susie, sua filha, fazer amizade com outra garotinha chamada Sarah Jane.

Porém, Lora logo entra em choque ao descobrir que Sarah Jane, uma menina branca, é filha de Annie (Juanita Moore), uma mulher negra. Mas como Lora não é racista, logo faz amizade com a simpática mulher e descobre sua situação de desemprego e da falta de moradia. Com compaixão pelas duas, ela convida Annie para morar no anexo de seu pequeno apartamento, mas logo se estabelece uma relação servil voluntária.

Ao mesmo tempo que as duas caminham com suas vidas em busca de sonhos condizentes com a realidade de cada uma, Lora conhece Steve (John Gavin), um fotógrafo simples, resultando em um inusitado relacionamento. Entretanto, a vida da mulher logo sofre uma reviravolta ao conquistar a oportunidade de estrelar um papel secundário em uma peça de um importante dramaturgo. Porém isso rapidamente vira um empecilho em seu novo relacionamento amoroso.

Apesar da vasta sinopse, acredite, apenas arranhei a superfície do primeiro ato de Imitação da Vida. O longa é realmente muito completo em suas críticas que atingem diversas camadas. Rapidamente é possível perceber que uma das maiores fraquezas do roteiro, é se concentrar em diversas situações delicadas para emplacar o pertinente comentário social enquanto diminui consideravelmente cenas importantes para desenvolver as quatro personagens principais: Lora, Annie, Susie e Sarah Jane.

Também é um fato concretíssimo que há nítido desequilíbrio na qualidade dos dois dramas representados aqui, já que o núcleo sobre o racismo com Annie e Sarah Jane ser extremamente mais interessante que o de Lora. Isso ocorre por conta da situação pouco comum de Annie ser negra e ter uma filha branca e como isso acaba afetando a relação entre elas, já que Sarah, gradualmente, se torna uma racista a ponto de odiar a condição bizarra de sua própria existência.

Enquanto esse cerne é discutido de modo mais supérfluo no primeiro ato, apenas demonstrando o desconforto da garota e da natureza simples de Annie, o foco fica na figura independente de Lora em busca da realização de seu sonho. Novamente, enquanto vemos certa fragilidade emocional e uma forte bússola moral para a personagem, muitas das situações apenas servem para emplacar críticas contra o machismo da indústria do show business e também dentro de relacionamentos amorosos – aqui causa bastante estranheza já que Steve acredita ser o mestre da vida de Lora em questão de segundos depois do primeiro beijo.

Tudo aqui cerceia a questão da independência feminina e da também da relação de troca que Lora tem com Annie já que se não fosse pela posição servil da amiga, Lora não teria tempo de ir atrás de emprego, pois teria que cuidar da filha. A problemática entre oportunidades limitadas pela realidade ressoa ao longo do filme todo a partir do segundo ato.

Tragédias Espelhadas

A transição do eficiente primeiro ato para o segundo é, no mínimo, estranha. Mesmo que Sirk elabore uma tradicional sequência em montagem para concretizar uma elipse, temos um salto temporal de dez anos na narrativa que muda significativamente muitas regras do jogo. Agora Lora é uma atriz muito famosa e ricaça enquanto Annie continua na mesma posição de servente de anos atrás. A imobilidade social da negra revela certa hipocrisia involuntária de Lora, afinal mesmo conseguindo oferecer uma vida melhor para sua amiga e filha, ainda a preserva em uma posição de trabalho meramente braçal.

Apesar disso nunca ser tratado de modo mais direto, Sirk realiza imagens de contrastantes para sugerir essa certa injustiça de Lora com a amiga que possibilitou que ela conquistasse o sucesso, pois a mulher basicamente descarta a maternidade integralmente para preservar sua relevância no mercado. É curioso que a protagonista então se comporta ligeiramente como antagonista, por conta de ser tão negligente com os problemas da própria filha e por não ajudar Annie em nada em relação a Sarah Jane que passa a se tornar mais agressiva.

O potencial dramático é tremendo novamente e Sirk entrega cenas fantásticas envolvendo a dor de Annie ao ver sua filha ter tanta dificuldade em aceitar ser negra e omitir suas origens, escondendo a mãe para conseguir melhores oportunidades na vida – ironicamente, isso nunca ocorre. O duelo entre Annie e Sarah Jane consomem totalmente o restante do filme enquanto Lora e Susie gradualmente perdem força, já que temos apenas diversas repetições do mesmo conflito silencioso da insatisfação da filha com a constante ausência da mãe.

Outros elementos envolvendo Lora também são descartados como seu romance longo com um dramaturgo ou sobre o desenvolvimento de sua carreira. É como se os próprios roteiristas perdessem interesse pela personagem. O núcleo só volta a ganhar força quando Susie e Steve se tornam um foco novamente com outro potencial dramático interessante, mas a situação é resolvida em questão de poucos minutos.