Crítica | Kung Fu Panda 4 - Entre erros e acertos

Às vezes, para revitalizar uma franquia, é necessário adicionar elementos que possam fortalecer a trama, como a introdução de novos personagens e vilões carismáticos. Nesse contexto, surge Kung Fu Panda 4, que tenta seguir pelo caminho mais simples, mas ainda assim peca por ter um roteiro bagunçado e nada inovador.

A trama - como em toda a franquia - segue a rotina do Dragão Lendário Po (Jack Black), o panda adorável que descobre com o tempo ter habilidades de kung fu que vão além de cozinhar no restaurante de seu pai adotivo. No primeiro ato, Po é mostrado treinando e descobre através do Mestre Shifu (Dustin Hoffman) que precisa escolher um sucessor para se tornar um líder espiritual do Vale da Paz. Nesta nova jornada, ele se une à esperta raposa Zhen (Awkwafina) para enfrentar os perigos representados pela feiticeira Camaleão (Viola Davis).

O primeiro Kung Fu Panda foi lançado em 2008 e rapidamente se tornou um sucesso midiático. Esse êxito levou à produção de mais dois longas animados, ambos repletos de ação e diversão, além de três séries de TV. Essa proliferação de conteúdo acabou por saturar a imagem do Panda, tornando comum vê-lo em diversas aventuras ao lado dos Cinco Furiosos. Esse excesso de exposição se tornou um desafio real para a franquia.

Em Kung Fu Panda 4, não se encontra mais aquele ar de mistério e surpresa que cativou o espectador nos três primeiros filmes. Todos os acontecimentos e seus desdobramentos são completamente superficiais e previsíveis. É claro que, por ser uma franquia de animação com público-alvo infantil, a estrutura narrativa permanece a mesma em todos os longas, com Po enfrentando um vilão e lidando com seus próprios dilemas pessoais, como o que é mostrado neste novo capítulo, em que Po deve encontrar uma nova sucessora para assumir seu lugar e ensiná-la.

O roteiro elaborado pelo trio Jonathan Aibel, Glenn Berger e Darren Lemke propõe uma nova abordagem para a história da franquia. Para isso, retira de cena os cinco furiosos, justificando que cada um está em uma missão solo por algum canto remoto do mundo, enquanto introduz a carismática raposa Zhen, que, mesmo sendo uma personagem de apoio, em algumas cenas, acaba se destacando até mesmo sobre o protagonista Po.

É positivo ter a raposa na trama, mas é um equívoco remover os cinco furiosos, especialmente a Mestre Tigresa, pois não faz sentido dar um destaque tão grande para Zhen e deixá-la de lado. A Mestre Tigresa era uma figura importante para a franquia e nunca teve um arco dramático relevante em nenhum dos filmes, nem foi aprofundada da mesma forma que Zhen. Já existia uma personagem de destaque, bastava desenvolvê-la em vez de introduzir uma nova personagem.

Algo que chama a atenção, não apenas neste filme, mas em todos os longas anteriores, é o fato da história ser sempre bastante repetitiva. Kung Fu Panda 4, pelo menos, tenta trazer algo novo ao tirar os cinco furiosos da jogada e levar o Panda em uma viagem pela China com a raposa. Além disso, tenta apresentar a antagonista Camaleão como um ponto de desequilíbrio na luta eterna entre o bem e o mal. A Imperatriz Camaleão se destaca por sua maquiavélica astúcia a ponto de causar medo em seus oponentes, e por ter um poder divertido de roubar as habilidades de vários vilões e juntá-los ao dela. No entanto, sua maldade é vencida com tamanha facilidade por seus rivais que chega a frustrar o público.

A qualidade da animação em si é ótima e permanece como o ponto alto da produção, destacando-se pelos cenários, personagens e até mesmo pelas lutas coreografadas, que chamam a atenção pela alta qualidade. O humor presente na obra é aquele que fez com que Po se tornasse um ícone pop, com destaque para sua interação com a raposa Zhen.

Como entretenimento voltado para o público infanto-juvenil, Kung Fu Panda 4 funciona e deve atrair multidões aos cinemas, afinal, a história do ursinho carismático e desastrado já está consolidada no cenário audiovisual. No entanto, um sinal de alerta é acionado devido à incerteza sobre o futuro da franquia, o que ficou evidente com as experimentações propostas pelo roteiro. Algumas delas funcionam bem, enquanto outras não tanto. Resta saber se Po e os Cinco Furiosos voltarão a se reunir com o mesmo destaque de antes em um futuro novo capítulo.

Kung Fu Panda 4 (idem, EUA – 2024)

Direção: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Roteiro: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Darren Lemke

Elenco: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, James Hong, Iam McShane, Ke Huy Quan, Seth Rogen, Mr. Beast

Gênero: Animação, Ação, Aventura

Duração: 94 min

https://www.youtube.com/watch?v=XnQF9sqgZLE&ab_channel=UniversalPicturesBrasil

Review | A Ascensão do Ronin é uma ótima odisseia no Japão Feudal

O fascínio pelo Japão Feudal nunca foi tão palpável quanto em 2024. Com a estreia da aclamada minissérie “Xógum” e a iminente chegada de “Ghost of Tsushima” aos PCs, além do lançamento do esperado “Assassin’s Creed Red”, o cenário está preparado para uma verdadeira celebração da história nipônica. Entre essas joias, “A Ascensão do Ronin” emerge como um brilhante destaque, prometendo iluminar o primeiro trimestre do PlayStation 5 com sua exclusividade.

Criado pela Koei Tecmo e o Team Ninja, o jogo é uma homenagem ao gênero soulslike, trazendo a essência de sucessos como Nioh e Wo Long: Fallen Dynasty. No entanto, “A Ascensão do Ronin” se distingue por sua acessibilidade, abrindo as portas do desafio e da estratégia para um público mais amplo que até então hesitava em se aventurar nesse universo.

https://www.youtube.com/watch?v=7FWud5FNcoc

O Clímax do Bakumatsu

“A Ascensão do Ronin” nos transporta através de décadas cruciais do século XIX, desde o ano de 1853 até o ocaso do Xogunato Tokugawa em 1868. O jogo é o fruto de um sonho antigo da Koei Tecmo, que o cultivou em paralelo desde o lançamento de Nioh. A experiência é enriquecida com elementos característicos dos jogos anteriores da franquia, criando um tecido narrativo familiar e ao mesmo tempo inovador.

Atendendo às expectativas da marca PlayStation, “A Ascensão do Ronin” não se contenta em ser apenas um jogo; ele é uma saga épica, repleta de drama e aventura, com uma narrativa que se desdobra como um filme interativo. O jogador é convidado a moldar as “Lâminas Gêmeas”, dois personagens cujas vidas são entrelaçadas pelo destino e pela espada. O customizador de personagens é extenso e detalhado, permitindo uma personalização profunda e a escolha de ofícios que definirão as habilidades iniciais, embora o jogo permita uma evolução livre e adaptável do personagem.

O enredo se aprofunda na influência do regime autoritário do Xogunato na vida dos protagonistas, cuja infância marcada pela opressão os leva a um caminho de vingança. Sob a tutela da Forjadora, uma samurai lendária, eles veem seu clã ser aniquilado e são lançados em jornadas separadas que irão transformar suas visões de mundo e seus destinos.

Em sua essência de RPG, “A Ascensão do Ronin” apresenta duas vertentes narrativas: uma alinhada com o Xogunato e outra em oposição a ele. Embora muitas missões sejam comuns a ambas as campanhas, o jogador encontrará figuras históricas marcantes, como Ryoma Sakamoto, que se destaca como uma presença magnética e envolvente.

O jogo “A Ascensão do Ronin” oferece uma experiência imersiva no Japão Feudal, mas não sem seus desafios narrativos. A constante introdução de personagens e a complexidade das facções podem confundir os jogadores, dificultando o acompanhamento da trama e a conexão emocional com os personagens. A caracterização limitada contribui para essa confusão, com muitos personagens se perdendo em meio à multidão.

O protagonista silencioso, uma característica recorrente nos jogos da Team Ninja, persiste, limitando as interações a escolhas de diálogo textuais e superficiais. As habilidades de diálogo, apesar de inovadoras, não justificam a aquisição de todas, pois raramente são necessárias simultaneamente.

A falta de personalidade do protagonista e a presença de um antagonista evasivo enfraquecem o fio narrativo, deixando a história dependente dos elementos históricos e das liberdades criativas dos roteiristas. O contexto do Bakumatsu é bem retratado, destacando a tensão entre o isolacionismo do Xogunato e as pressões para a modernização e restauração imperial.

A enciclopédia de personagens é um recurso útil, mas subutilizado, pois se concentra apenas nos eventos do jogo, omitindo detalhes históricos reais. A mecânica de relacionamentos adiciona uma camada de interação, permitindo ao jogador formar alianças e receber recompensas, embora sem aprofundamento narrativo.

“A Ascensão do Ronin” se aventura em seu primeiro mundo aberto, inspirando-se em elementos de jogos da Ubisoft, mas com toques originais. Os jogadores encontrarão sistemas familiares, como coleta de recursos, eventos aleatórios, e confrontos com bandidos, que enriquecem a exploração e a jogabilidade.

Apesar de alguns ajustes poderem melhorar significativamente a experiência, como um protagonista mais expressivo, o jogo ainda se destaca como um retrato envolvente do período histórico, oferecendo uma oportunidade única para os entusiastas da era do Xogunato Tokugawa. Com um senso de descoberta e uma jogabilidade sólida, “A Ascensão do Ronin” é uma adição valiosa ao gênero e ao legado cultural que representa.

“A Ascensão do Ronin” da Team Ninja é um título que busca capturar a essência do Japão Feudal com uma riqueza de detalhes e uma diversidade de NPCs que refletem a estratificação econômica das diferentes regiões do Japão. O jogo apresenta uma gama de ambientes, desde vilas empobrecidas até cidades prósperas, criando um contraste visual e cultural que enriquece a experiência do jogador.

Visual e Mobilidade

Visualmente, o jogo não está entre os mais impressionantes exclusivos do PlayStation, mas ainda assim oferece uma estética agradável, superando seu antecessor “Wo Long” em termos gráficos. No entanto, enfrenta desafios arquitetônicos, principalmente na mobilidade do personagem, onde a ausência de um sistema de parkour coerente resulta em uma experiência inconsistente ao transpor obstáculos, como cercas e muros, e a presença de paredes invisíveis que podem frustrar os jogadores.

As missões principais sofrem com a repetição, um problema exacerbado pela duração extensa da campanha. A falta de interação verbal dos aliados durante as missões também contribui para uma sensação de monotonia e desconexão com os eventos do jogo.

Tecnicamente, o jogo oferece três configurações gráficas: fidelidade, Ray tracing e performance. Durante os testes, o modo performance mostrou-se instável em áreas urbanas densas, com quedas significativas de framerate, comprometendo a fluidez do combate intenso que é central para a jogabilidade. É importante notar que esses problemas podem ser abordados em um patch de desempenho prometido para o lançamento.

O design de produção do mundo aberto é competente, com construções autênticas e marcos históricos que adicionam profundidade ao cenário. A enciclopédia do jogo oferece informações interessantes, embora possa ser melhorada com mais contextos históricos reais.

O combate é o destaque de “A Ascensão do Ronin”, com a Team Ninja refinando os melhores elementos de “Wo Long” e “Nioh”. O sistema de posturas e afinidade com armas incentiva a experimentação e o domínio de diferentes estilos de luta. A barra especial que ativa um modo fúria adiciona uma camada extra de estratégia ao combate.

As árvores de habilidades são bem construídas, oferecendo uma variedade de habilidades que afetam a criação de itens, diálogo, saúde e até mesmo a ativação de um modo furtivo. A necessidade de pontos de atributos para algumas habilidades, obtidos através de atividades complementares, motiva a exploração e o engajamento com o mundo do jogo.

A Team Ninja demonstra um compromisso notável com a arte e a personalização em “A Ascensão do Ronin”. A variedade de armas e armaduras, cada uma com dezenas de skins deslumbrantes, reflete um talento artístico excepcional. A capacidade de transmogrificação no alojamento do jogo permite que os jogadores expressem sua individualidade, tornando cada jornada única.

Respeito ao Jogador e Flexibilidade Narrativa

O jogo respeita o tempo e as escolhas dos jogadores, oferecendo flexibilidade para aqueles que desejam seguir a narrativa principal sem penalidades. O recurso “Testamento da Alma” é um exemplo dessa consideração, permitindo revisitar áreas anteriores e explorar conteúdos passados. A possibilidade de refazer missões principais e experimentar diferentes alianças adiciona profundidade à experiência, permitindo que a história se desdobre de maneiras variadas.

Em um ano escasso para exclusivos no PlayStation 5, “A Ascensão do Ronin” se destaca ao lado de “Stellar Blade”. Com mais de trinta horas de jogo, a recomendação é clara: é um título digno de atenção. O conteúdo secundário abundante e a oportunidade de mergulhar em um período histórico fascinante são pontos fortes, apesar de alguns desafios na condução da narrativa.

Para os veteranos de “Nioh” ou “Wo Long”, “A Ascensão do Ronin” é uma adição essencial à coleção. Para novatos no gênero soulslike, o jogo serve como uma introdução acessível e envolvente. A Team Ninja pode se orgulhar de seu primeiro título de grande escala, que não apenas promete ser um sucesso, mas também uma porta de entrada para uma nova franquia empolgante. Parabéns à equipe por elevar o padrão e potencialmente inaugurar uma nova era de sucesso com o Ronin ascendido.

Crítica | Imaginário - Brinquedo Diabólico - Uma oportunidade perdida

Imagine uma criança enfrentando seus próprios dramas pessoais que encontra alívio em um amigo imaginário. À primeira vista, esse amigo parece ser bonzinho, mas depois tenta levar a criança para um estranho mundo imaginário.

Essa é a premissa de Imaginário - Brinquedo Diabólico, um filme dirigido por Jeff Wadlow (A Ilha da Fantasia), que sofre pela falta de um roteiro convincente e por não conseguir envolver o espectador com um terror relevante. Hollywood tem uma longa história de incorporar elementos infantis em filmes de terror, como os recentes Megan e o popular Annabelle, conhecida por sua aparição na franquia Invocação do Mal.

A jovem Alice (Pyper Braun) encontra o ursinho de pelúcia Chauncey, esquecido em um porão. Rapidamente, ela desenvolve uma conexão especial com o brinquedo, o que inicialmente deixa sua madrasta, Jessica (interpretada por DeWanda Wise), contente. Contudo, à medida que problemas começam a surgir, a presença do ursinho se transforma em motivo de preocupação para toda a família.

O roteiro, escrito por Greg Erb, Jason Oremland e Jeff Wadlow, consegue inicialmente capturar a atenção do espectador com um suspense envolvendo o ursinho e sua relação com a menina, mas a partir do segundo ato, a história começa a perder o fôlego, seguindo por um caminho que acaba decepcionando.

A trama recorre excessivamente aos clichês do gênero, com uma família se mudando para uma nova casa e encontrando uma presença sobrenatural ameaçadora. Mais uma vez, opta-se por colocar uma criança como o ponto de ligação com a entidade maligna, a qual é arrastada para dentro de um portal, um elemento que já foi explorado no decepcionante Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma (2015). Tal abordagem não traz inovações, resultando em uma obra confusa e carente de profundidade.

Um dos elementos que compromete a narrativa é a forma superficial e previsível como o drama familiar é desenvolvido. Além disso, existem aspectos da trama que não recebem a devida atenção, como a condição da mãe de Alice e Taylor (Taegen Burns), que aparenta ter uma deficiência mental. Essa parte da história é introduzida de maneira breve e não é explorada adequadamente, com a personagem desaparecendo tão rapidamente quanto é apresentada. A premissa do amigo imaginário é, por si só, intrigante, mas acaba sendo subutilizada, ao contrário do que acontece no filme Vem Brincar (2020), que explora de maneira muito mais envolvente todos os aspectos do roteiro.

Imaginário - Brinquedo Diabólico falha como obra audiovisual, transformando-se em um conteúdo esquecível. O plot twist relacionado ao ursinho de pelúcia revela-se fraco e sem relevância, carecendo de originalidade e falhando em provocar qualquer surpresa no espectador. Como fonte de terror tem os seus momentos, mas que não vão além de uma ou outra situação de tensão.

Imaginário - Brinquedo Diabólico (Imaginary, EUA – 2024)

Direção: Jeff Wadlow

Roteiro: Greg Erb, Jason Oremland, Jeff Wadlow

Elenco: DeWanda Wise, Taegen Burns, Pyper Braun, Betty Buckley, Tom Payne, Veronica Falcón

Gênero: Terror, Mistério, Suspense

Duração: 104 min

https://www.youtube.com/watch?v=StrQwctCuKQ&ab_channel=ParisFilmes

Review | Final Fantasy VII Rebirth expande franquia para patamares inéditos

Até mesmo entre quem nunca jogou um título Final Fantasy na vida, sabe que existe um culto fortíssimo pelo sétimo título da saga que se tornou uma pérola da primeira geração do PlayStation. Apresentando a franquia para gráficos em 3D, o jogo de 1997 tornou tudo ainda mais grandioso e cinematográfico.

A turma de Cloud Strife e seus amigos Barreto, Tifa e Aerith conseguiu se cravar no imaginário popular como os personagens mais memoráveis de Final Fantasy até então. Com décadas se passando e diversos novos jogadores conhecendo a franquia, a comunidade de fãs implorava frequentemente à Square Enix que um remake da grandiosa jornada de Cloud fosse feito.

Anunciado em 2015, Final Fantasy VII Remake foi chegar às lojas somente em 2020 e, pouco antes disso, a desenvolvedora revelou que o remake consistiria em três jogos completos, marcando uma nova trilogia em um mesmo universo pela primeira vez desde Final Fantasy XIII.

Menos de quatro anos depois do lançamento da primeira parte, a Square Enix entrega um novo magnum opus com Final Fantasy VII Rebirth trazendo uma verdadeira apoteose da saga elevando a um nível nunca antes visto sendo uma experiência fantástica tanto para novatos quanto para veteranos.

Carregando o mundo nos ombros

A narrativa de Rebirth retoma imediatamente de onde a história do Remake se encerra. Nos reencontramos com Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII momentos depois da grandiosa batalha final do clímax do jogo anterior, com o setor sete de Midgard totalmente destruído, aniquilando milhares de vidas.

Sabendo que Sephiroth está livre pelo mundo, o grupo firma o objetivo de eliminar essa ameaça apocalíptica, deixando a Shinra como uma ameaça secundária. Entretanto, encontrar o inimigo é uma tarefa mais difícil do que se imaginava, levando o grupo a viajar uma jornada continental.

Livre dos corredores de Midgar e o formato de mundo semi-aberto, a Square Enix procura impactar com a dimensão massiva do mundo aberto de Rebirth. Aqui, enfim, a desenvolvedora consegue apresentar o conceito de sandbox que ela flertava desde Final Fantasy XV que foi o primeiro título a trazer uma experiência mais ou menos similar à sua primeira metade.

Logo, é impressionante o nível de qualidade e entrega que a Square Enix conseguiu elaborar em Rebirth com um jogo produzido inteiramente em pouco menos de quatro anos. Com essa mudança, não pense que o título está menos cinematográfico graças a liberdade de exploração. A apresentação da narrativa é provavelmente uma das melhores da saga e possui um ótimo filmete no menu para apresentar ou relembrar eventos do primeiro jogo.

Por isso, a história nunca fica estranha ou complicada para o jogador até mesmo para aquele que vai conhecer a narrativa justamente agora com o segundo jogo. Em diversos diálogos, os próprios personagens contextualizam eventos importantes que já aconteceram, além do fato de Rebirth ser um miolo que expande muito a metade do jogo original, focando em trazer retratos ainda mais íntimos do rol de personagens protagonistas.

A própria natureza do jogo é relativamente lenta, embora cativante. Os respiros são necessários para desenvolver os personagens veteranos do jogo anterior, oferecendo arcos dramáticos densos. Por exemplo, Barret ganha um backstory muito rico e trágico. Diversos elementos da narrativa original são expandidos tornando os personagens ainda mais interessantes e originais.

O fator da relação entre os coadjuvantes e Cloud é de tanto destaque que oferece a nova mecânica de sinergia. Enquanto uma longa batalha se desenvolve, Cloud pode ativar um poderoso golpe em dupla com determinado parceiro de equipe podendo alterar a dinâmica de uma luta significativamente. As sinergias também podem acontecer entre os outros personagens.

Se o contraste entre Cloud e seus amigos já era bem rico no Remake, em Rebirth o estilo estoico do personagem entra em rota de colisão diversas vezes com a fofura de Aerith ou o entusiasmo de Yuffie, por exemplo. Os diálogos são ótimos e trazem boas doses de comédia e drama.

Aliás, mais uma vez os roteiristas acertam em preservar o tom absurdo e cômico de diversas passagens do original ao jogar o grupo em situações inusitadas e hilariantes. Seja dentro de missões principais ou nas diversas histórias secundárias que, felizmente, estão muito caprichadas oferecendo narrativas peculiares e personagens repletos de personalidade.

É um momento extremamente raro dentro da minha carreira que consigo admitir não ver grandes defeitos dentro da narrativa de um jogo. Claro, há sim algumas conveniências narrativas e, por vezes, o conteúdo expandido pode tornar a história mais arrastada do que deveria, mas tudo isso se torna menos relevante se encarar a experiência do modo que foi projetado: aproveitar a relativa tranquilidade antes da tempestade ocorrer de vez com os eventos desesperadores que estão por vir na última parte.

Então todos os momentos de respiro e de apresentação de novos personagens são apreciados, principalmente os descansos do grupo nos hotéis - onde Cloud tem a oportunidade de aprofundar seu vínculo com seus amigos e até tatear romances com Aerith e Tifa (aliás, esse triângulo amoroso permanece um ponto de tensão muito charmoso e repleto de química).

O lado antagonista também ganha destaque com mais detalhes sobre a Shinra e suas maldades sendo reveladas, além de como a empresa afetou negativamente o passado do grupo. O mesmo com Sephiroth que recebe mais contornos em suas motivações em querer causar o fim do mundo. Porém, reforço, o destaque da narrativa é mesmo oferecer personalidades ricas para o grupo de Cloud (da mesma forma que as histórias secundárias também se relacionam com alguns deles).

Destaco também o excelente trabalho dos atores no idioma inglês que se esforçam em tornar críveis até as mais absurdas situações.

A verdadeira renascença

Como apontado no começo do texto, Final Fantasy VII Rebirth é de fato a primeira vez que a Square Enix consegue entregar um mundo aberto que foi concebido para a totalidade da experiência do jogo.

Muito embora o mundo seja massivo e repleto de atividades, é inegável que o visual se trata da pior execução do estúdio. Produzido na Unreal Engine 4, os gráficos do jogo são muito inconstantes. Enquanto belíssimos nas cinemáticas e em planos próximos quando os personagens conversam, há uma queda massiva em nitidez e resolução em diversos trechos de jogatina. É um resultado que chega a ser inferior ao visto no jogo passado.

Os problemas visuais estão principalmente na qualidade pobre das texturas. Seja de rochas, madeiras, paredes de caverna, enfim, são inúmeros itens que estão em texturas borradas e descuidadas, se aproximando a algo visto até mesmo no PS2. Não se sabe se é uma concessão visual para o PS5 conseguir carregar um monte de dados enquanto os personagens se movem durante a exploração ou um desleixo, mas o resultado é bem aquém do esperado.

O jogo possui dois modos, sendo um de fidelidade em resolução 4K e outro de performance rodando a ação em 60 FPS. Joguei no modo performance a maior parte do tempo e isso já deixa o visual ainda mais embaçado que o normal. É uma verdadeira pena que isso ocorra justo aqui já que Rebirth se trata de uma experiência visual muito rica.

Abandonando os tons monocromáticos de Midgar, temos uma paleta de cores muito mais rica aqui. E isso é muito bem aproveitado pelo design de produção espetacular que entrega uma cidade mais bela e interessante que a outra. Seja Kalm, Costa del Sol ou o Gold Saucer, é tudo surpreendente de tão belo e bem estruturado.

Torço muito que a Square consiga fazer alguns ajustes para aprimorar a experiência no PS5, já que a versão de PC deverá aproveitar muito bem os recursos de hardwares mais parrudos.

Se o design das cidades impressiona, o mesmo ocorre com a densidade de NPCs em tela realizando atividades, a disposição das missões secundárias, além de lojas e mini jogos disponíveis. Por diversas vezes me senti jogando um game da série Yakuza pela quantia massiva de atividades que é possível realizar.

Entre corridas de chocobo, partidas de Queen’s Blood (uma espécie de Gwent um pouco mais complexo), lutas em arenas, simulador de naves, brawlers em 3D retrô, uma partida de “futebol” entre pets, enfim, entre muitos outros. É mesmo muito conteúdo bom e divertido.

Fora isso, cada região explorada como Junon e Corel, por exemplo, possuem espécies diferentes de chocobos auxiliando na exploração de algumas áreas do mapa. Com o auxílio deles, além da vantagem de cruzar o terreno mais rápido, é possível encontrar recompensas melhores ou criaturas lendárias para combate.

Os mapas são recheados de Torres e fontes de Mako para o jogador encontrar e revelar alguns pontos de interesse. Há também atividades de fotografia e captura de chocobos selvagens. O melhor de tudo é que esse conteúdo não é disposto em uma cacofonia visual como ocorre em jogos da Ubisoft, mas são revelados pouco a pouco conforme o jogador explora o mapa, tomando bastante referências de exploração vistas em Ghost of Tsushima em usar o ambiente para atiçar a curiosidade do jogador através de dicas visuais.

As duas únicas coisas que considero problemáticas envolvem a exploração vertical com seções de escalada em plataforma onde os controles são medíocres e pouco responsivos e com o fato da vegetação não ter nenhum efeito de física ou tesselação. Cloud e seus parceiros atravessam plantas maiores como se elas não existissem, com elas nunca reagindo à movimentação do personagem. Uma pena.

Tornando Final Fantasy novamente Final Fantasy

O que sempre destacou muito a franquia veterana de RPGs foi sua incrível capacidade de oferecer customizações profundas de combate. Isso foi se perdendo há bastante tempo, atingindo o ápice no XV, mas desde o Remake que Square tem conseguido unir o DNA da saga com modernizações de combate em tempo real.

O já era ótimo no Remake se torna excelente em Rebirth, trazendo ainda mais possibilidades sensacionais para tornar as lutas tão emocionantes quanto estratégicas. O jogador sempre tem a opção de esmagar botões contra os inimigos, mas certos desafios exigem uma leitura mais inteligente do jogo.

Para isso, existem as barras de ação batizadas de ATBs. Elas permitem que os personagens usem habilidades (desbloqueadas nas árvores que agora se chamam Fólios), itens, magias, o especial do limite, as sinergias para golpes em dupla e também as invocações.

A maioria dessas oportunidades de combate são realizadas com planejamento prévio do jogador, escolhendo as matérias que darão elementos distintos para magias, vantagens e também invocações. O Fólio garante as habilidades e sinergias e só pode ser acessado em lojas próprias usando os pontos de habilidade adquiridos a cada nível conquistado, além de um novo tier de habilidades sempre ser aberto quando o nível da equipe também sobe.

Mecanicamente o sistema funciona muito bem, nunca deixando um personagem extremamente poderoso diante os inimigos e também possibilitando mudar estratégias ineficazes contra certos chefes mais difíceis. Todos os inimigos possuem fraquezas a determinados elementos e efeitos de status, além de possuírem uma barra de vulnerabilidade que, quando cheia, oferece a oportunidade de desferir os golpes mais fortes.

Os personagens também possuem suas particularidades e ritmos de batalha. Alguns tem dois modos de combate, outros têm maior aptidão a contra ataques e bloqueios eficazes, enquanto outros são muito ágeis para desferir golpes e encher as barras de ATBs quase que instantaneamente.

Infelizmente ainda não é possível pular, seja em combate ou na exploração, o que torna as lutas contra inimigos aéreos um pouco mais burocráticas. Seria bom que no próximo jogo, o O fosse o comando tanto para esquivas como para pulos, se fosse pressionado por mais tempo por exemplo. De resto, não há nada além de elogios para o sistema de combate muito criativo e divertidíssimo.

Aliás, em todas as lutas contra chefes, há momentos de fluidez extrema na mistura de cinemática que apresentam coreografias elaboradas para as transições que dão o controle de volta ao jogador. É puro brilhantismo cinematográfico aliado ao esplendor da trilha musical riquíssima da obra.

O sarrafo mais alto

Não há dúvidas: Final Fantasy VII Rebirth é um dos concorrentes mais fortes ao jogo do ano. A Square Enix conseguiu pegar o miolo do jogo clássico e transformar em uma experiência de puro prazer, além de aprimorar ainda mais o sistema de combate que unia a agilidade do tempo real com a possibilidade da estratégia e da mudança instantânea do controle de personagens no meio da batalha.

A história mantém a essência de aventura, descobrimento e bizarrices cômicas do original, mas expande em grande proporção a história de seus personagens tão queridos. Até mesmo quem nunca jogou o Remake consegue se apaixonar com facilidade pelo carisma desse grupo tão diverso, divertido e também muito machucado por um passado assombrado pela Shinra e até mesmo por Sephiroth.

Em um momento no Brasil que os jogos estão mais caros do que nunca, não tenho o menor medo de afirmar categoricamente que Final Fantasy VII Rebirth se trata de uma compra obrigatória e muito merecida do seu dinheiro. O jogo traz facilmente mais de 70 horas de conteúdo de altíssima qualidade sem forçar a barra na repetição nas atividades secundárias.

Por incrível que pareça, o jogo trouxe uma apoteose inesperada para o meio da trilogia. Agora a Square Enix e o time de Haoki Namaguchi, Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase têm uma missão extremamente difícil: tornar a conclusão da trilogia prevista para 2028 em uma experiência ainda melhor que a proporcionada agora com Rebirth.

Até lá, vou seguir confiando no talento imensurável desse time que conseguiu tornar Final Fantasy VII uma experiência tão convidativa para todos. Meus votos de boa sorte para todos os profissionais envolvidos na produção do próximo jogo.

Crítica | Rustin traz Colman Domingo em grande momento

Em 28 de agosto de 1963, ocorreu a Marcha sobre Washington, que reuniu cerca de 250 mil pessoas no Lincoln Memorial clamando por liberdade e que culminou na aprovação da Lei dos Direitos Civis. Foi nessa marcha que Martin Luther King Jr. proferiu a famosa frase "Eu tenho um sonho…" (“I Have a Dream”), entrando para a história pelo impacto de sua mensagem sobre os direitos civis nos Estados Unidos e no mundo.

Muitos lembram de Martin Luther King neste dia, mas poucos conhecem a verdadeira história do homem por trás da marcha. O filme "Rustin", da Netflix, dirigido por George C. Wolfe, explora a história de Bayard Rustin, o ativista responsável por organizar a marcha e que enfrentou discriminação por parte de seus companheiros de luta após ser descoberto que era homossexual.

Rustin é, infelizmente, uma figura histórica relativamente desconhecida. A maior parte da fama - por razões compreensíveis - concentrou-se em Martin Luther King, deixando a batalha de Rustin para organizar a marcha e sua luta pelos ideais dos direitos civis longe dos holofotes do grande público. Esta obra, embora não seja impactante, tem o mérito de apresentar Rustin aos espectadores.

Com roteiro de Julian Breece e Dustin Lance Black, o longa não funciona como uma cinebiografia convencional, focando na vida de Rustin desde a infância ou algum outro período de sua vida. O roteiro se prende a como Rustin organizou a Marcha e apresenta pouco da vida dele.

Bayard era não apenas ativista pelos direitos civis, mas também pelos direitos LGBT, sendo ele homossexual, e isso é mostrado no filme, porém sem o impacto emocional que o tema demandava e de maneira pouco aprofundada também.

A Academia surpreendeu ao indicar Colman Domingo ao Oscar de Melhor Ator, já que ele não figurava entre os principais nomes para a indicação. O fato é que Colman já havia feito um trabalho sem grande destaque na série de zumbis Fear the Walking Dead, e em Rustin apresenta sua melhor performance, mesmo sendo mostrado como um personagem caricato; ainda assim, tem uma atuação eficiente e competente.

É válido assistir à produção por curiosidade de como ocorreu a organização da Marcha e para conhecer Bayard Rustin, mas não funciona para quem deseja se aprofundar na vida do ativista ou entender mais sobre os desdobramentos decorrentes desse evento histórico.

Rustin (idem, EUA – 2023)

Direção: George C. Wolfe

Roteiro: Julian Breece, Dustin Lance Black

Elenco: Colman Domingo, Aml Ameen, Glynn Turman, Chris Rock, Gus Halper, Johnny Ramey, CCH Pounder, Jeffrey Wright

Gênero: Biografia, Drama, História

Duração: 106 min

Crítica | Duna: Parte Dois traz Denis Villeneuve mais épico do que nunca

Quando Denis Villeneuve assumiu a gigantesca responsabilidade de adaptar o clássico Duna para as telas, imediatamente teve uma ideia sábia: oferecer 2 filmes para comportar toda a complexidade da obra de Frank Herbert. Se o primeiro era uma longa (e um tanto desequilibrada) introdução ao universo e seus personagens, o épico Duna: Parte Dois é uma expansão ainda mais desafiadora e fascinante.

Com uma história que começa logo após o final do anterior, o novo filme segue acompanhando o jovem Paul Atreides (Timothée Chalamet), que precisa se unir ao povo nômade do deserto do planeta Arrakis, os Fremen, para se converter no grande messias que derrotará os perversos Harkonnen e cumprir uma antiga profecia - que o próprio filme indica ter consequências nada nobres para o restante da galáxia.

Novamente escrito por Villeneuve e Jon Spaihts (agora sem o experiente Eric Roth), Duna: Parte Dois se preocupa mais com emoções e personagens do que o anterior. O romance entre Paul e a jovem Chani (Zendaya, em papel muito mais expansivo) se apresenta como o principal motivador dramático, mas sem um peso tão considerável que justifique as múltiplas cenas mais emotivas entre o casal; Chalamet e Zendaya têm química, mas é um clássico caso de romance abrupto que só acontece por motivos de exigências do roteiro.

Como Villeneuve está adaptando a segunda metade do livro, é difícil tirar a impressão de que Duna: Parte Dois consiste em uma obra sem muita estrutura narrativa: é um longo terceiro ato, com variações estranhas em sua progressão de história. Ao longo dos 160 minutos de projeção, Duna: Parte Dois diversas vezes soa como um amontoado de cenas costuradas, sem muita evolução ou progressão coerente; ainda mais com a exploração de alguns dos conceitos mais esotéricos da obra de Frank Herbert, que forçam o espectador a aprender mais alguns nomes e alegorias religiosas complexas.

Infelizmente, a segunda parte desperdiça também algumas das valiosas adições de elenco: a talentosa Florence Pugh está tão apagada como a Princesa Irulan que faz sua participação em Oppenheimer parecer uma performance central. Já o grande Christopher Walken aparece bem tímido e contido como o temível Imperador, dando a impressão de que o papel poderia ter sido interpretado por qualquer outra pessoa. E se ao menos Léa Seydoux consegue provocar um grande impacto com sua participação reduzida, o carismático Austin Butler surge todo transformado como o maléfico Feyd-Rautha, um dos personagens mais fascinantes do livro, mas cuja caracterização e performance o transformam em um antagonista forçado, exagerado e que diversas vezes me remeteu ao Coringa "atrevido" de Jared Leto em Esquadrão Suicida.

Mas se Villeneuve apresenta algumas questões mais atrapalhadas no texto, o espetáculo técnico e visual de Duna: Parte Dois é de impressionar. Aliando-se mais uma vez ao diretor de fotografia Greig Fraser, Villeneuve oferece alguns dos planos mais deslumbrantes de toda a sua carreira, numa mistura formidável de gravação em locações reais e ótimos efeitos visuais para conceber naves, estações espaciais e grandes vermes de areia. Fraser ainda consegue inovar seu trabalho ao apostar em cenas com fotografia infravermelha (para apresentar o caricato vilão vivido por Austin Butler) e até um criativo efeito alaranjado para representar um eclipse peculiar em Arrakis - muito mais eficiente do que a noite extremamente escura do anterior. Vale também destacar o trabalho sobrenatural de Hans Zimmer com sua trilha sonora absolutamente marcante e original.

Villeneuve também se mostra muito mais à vontade com a ação, que envolve e impressiona muito mais do que as péssimas sequências de luta do anterior. O diretor/co-roteirista também se beneficia de um futuro já escrito, e preenche Duna: Parte Dois de diversos pontos de história que se tornaram mais relevantes no próximo livro de Herbert, O Messias de Duna. Por um lado, isso torna a exploração da clássica trope do Escolhido mais fascinante por flertar com os perigos do fanatismo e da idolatria obsessiva. Por outro, acaba tornando a conclusão da história na inevitável sensação de ser um capítulo do meio.

Crítica | Nimona - Uma animação que merece maior reconhecimento

Quando surgiu na Netflix, em meados de 2023, Nimona passou despercebido por muitas pessoas, sendo apenas notado após receber a indicação ao Oscar de Melhor Animação em 2024. Constata-se que foi uma grande injustiça esse não reconhecimento na época de sua estreia.

A protagonista de cabelo rosa não é uma princesa no sentido literal como estamos acostumados a ver nas produções clássicas da Disney. Com as mudanças no mundo, há a necessidade de atualizar as narrativas, assim como a própria Disney fez com seus últimos filmes. Com Nimona, não é diferente.

O filme segue por um caminho menos óbvio, trazendo uma trama inteligente e divertida. Nimona, uma metamorfa com habilidades para se transformar em qualquer coisa, desde uma baleia até um rinoceronte, se junta a Ballister Boldheart, um cavaleiro que está sendo caçado por todo o reino, acusado de assassinar a rainha. Nimona encontra nele uma conexão.

Os planos da metamorfa frequentemente envolvem sangue ou violência, mas são constantemente interrompidos por Ballister, que tem uma questão ética por trás de sua motivação para provar sua inocência. Essa relação incomum entre os dois é o que traz humor para a história e dá mais dinamismo à dupla.

O ponto alto da animação é a ação envolvente e o roteiro inteligente, que consegue inserir um toque dramático não apenas para Nimona, mas também para Ballister. Ambos enfrentam problemas, sendo que Ballister é caçado por Ambrosius Goldenloin, alguém pelo qual nutre um amor e que cortou o braço de Ballister para defender a Rainha. Essa situação na qual o cavaleiro é colocado contra sua paixão é um dos pontos altos da trama. Por outro lado, temos Nimona, uma personagem que não é aceita pela sociedade por ser diferente, com todos acreditando que ela é um monstro.

A direção ficou a cargo da dupla Nick Bruno e Troy Quane, que adaptaram belamente a obra de ND Stevenson, mantendo a coesão narrativa da HQ e valorizando a amizade entre os protagonistas, além de destacar suas diferenças e como ainda assim é possível desenvolver uma relação nesse sentido. É uma pena que Nimona não tenha recebido o reconhecimento que deveria na época de sua estreia, pois o tempo só prova como a qualidade da animação e de sua história continuam a melhorar com o passar dos dias.

Nimona (idem, EUA – 2023)

Direção: Nick Bruno, Troy Quane

Roteiro: Robert L. Baird, Lloyd Taylor, adaptado da obra de Nate Stevenson

Elenco: Vozes originais: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul, Indya Moore, Julio Torres

Gênero: Animação, Ação, Aventura

Duração: 101 min

https://www.youtube.com/watch?v=yBiU39bUFlA

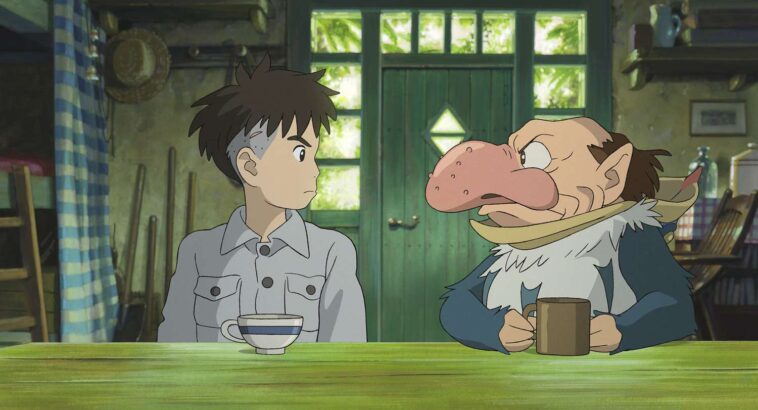

Crítica | O Menino e a Garça é o testamento de Hayao Miyazaki

Depois de Vidas ao Vento já tendo servido como um epitáfio de carreira perfeito para a obra assinada pelo nome de Hayao Miyazaki, ele parecia mais do que pronto para descansar e se dar adeus ao mundo de imaginação que ele ajudou a estabelecer durante o período de três décadas, impactando para sempre a animação como uma forma de arte cinematográfica. Entregue na forma de uma despedida que representou sua própria arte no que muitos consideraram ser seu trabalho mais autobiográfico até hoje, através da história de devoção e fascínio de um homem por seu próprio ofício e o equilíbrio agridoce que este tem com aqueles que ele ama.

Mas agora que chegamos no fim do hiato de dez anos que separa o último filme de Miyazaki, retornando agora O Menino e a Garça, uma estranha anomalia acompanha o mais novo filme do diretor, no sentido da dúvida que este emana sobre… o que mais resta para ser contado?! Especialmente sobre ele mesmo, já que o filme foi abertamente anunciado como o mais autobiográfico do diretor até agora.

Com certeza posso ver como isso pode incomodar alguns na forma com que podem reagir ao filme com certo distanciamento e um tico de 'revirar os olhos', julgando como mais do mesmo que visto antes (e melhor) na carreira de Miyazaki, especialmente tendo já Vidas ao Vento (e até mesmo Porco Rosso) atuando nessa frente autobiográfica e sendo muito menos óbvio nisto ao entregar na forma de algo novo dentro do currículo do diretor, mostrando um diretor de visão mais madura, meditativo, explorando um estudo de personagem de caráter semi-biográfico em forma de animação que possuí tons perfeitos de um melodrama época.

Enquanto que em O Menino e a Garça, como muitos têm apontado, tanto de forma crítica quanto elogiosa, parece uma série de relembrança dos “greatest hits” (os maiores sucessos). Isto é, mais uma homenagem ao seu trabalho ao invés vez de se aventurar em algo inovador, como cada um de seus filmes até hoje o fez de uma forma ou de outra. Bem... dado que este é um filme pessoal, acho que um pouco de experiência pessoal também pode servir para expressar adequadamente a reação mais definitiva, profunda e honesta em relação ao que este que vos escreve realmente achou de O Menino e a Garça e por que o achei nada menos do que mais uma obra-prima no currículo de Miyazaki!

Despertando a Infância

Tudo começou com meu primeiro contato com o Studio Ghibli na minha vida e, perdoem minha hipérbole habitual, como isso mudou para sempre minha perspectiva sobre animação em como vê-la (e exigir dela) como uma forma de arte. Quando meus pais me levaram em um belo chuvoso dia no cinema, coisa que pouco fazíamos (ainda mais juntos), por isso se tornou aquele dia tão especial para mim.

O meu eu de nove anos queria assistir Madagascar e então o fizemos, mamãe dormiu durante a sessão e eu e meu pai rimos um monte, Eu me Remexo Muito etc etc; Mas o que mais me marcou naquela sessão nem sequer foi o filme e sim o trailer que passou antes dele, O Castelo Animado; onde por dois minutos minha mente parecia ter sido transportada para outra dimensão no qual apenas posso definir como um vislumbre de transcendência.

Nunca tinha visto uma animação como aquela, embora eu tenha meramente reconhecido o traço "anime" na sua composição então imaginei que fosse japonesa. Mas o conteúdo, aquela escala abnorme do castelo e seus componentes móveis infinitos; uma história que levava a protagonista a infância para a velhice como uma maldição. Era aterrorizante, mas também belo; assustador, mas encantador!

Eu não sabia que uma animação era capaz daquilo, daquela ambição de idéias maduras, essa mistura de tons, tudo em volta de uma escala visual quase operática que só hoje sou meramente capaz de tentar definir em palavras. Uma arte que é puramente orquestrada pela 'sensação', movido pelo maravilhamento, emoção e encantamento do que é construído na tela, pela capacidade de nos permitir senti-lo!

Foi exatamente essa mesma sensação que pude sentir assistindo ao O Menino e a Garça, talvez mais que em outros filmes de Miyazaki que assisti desde então, talvez por ser o único que pude ter a chance de testemunhar numa sala de cinema, exatamente para aonde foi feito para ser experienciado (e vivido)!

Um tipo de animação que não é apressado em querer entregar poluição visual e conteúdo "dramático" mastigável para crianças. É apaixonadamente atrelado ao seu mundo, que toma seu tempo em cada quadro e momento sob movimentação contemplativa; que trata tanto adultos quanto suas crianças com a devida maturidade emocional; mas sendo convidativo para com ambos. É energético e estrondoso em escala, bobinho e cômico sem vergonha, mas tenebroso e perturbador em igual medida.

O misto de emoções é o que nos hipnotiza e nos permite imaginar junto ao seu criador. Entregando o que hoje sei definir como uma experiência puramente sensorial e onírica na sua forma mais perfeita! Como um pincel se movendo pela tela criando forma e traço, cada frame que Miyazaki e seus artistas criam, nos deixa viver em seus mundos, sentir seus personagens, poder habitar naqueles momentos singulares.

Onde o impossível além da paisagem é real e pode ser alcançado; que as pequenas ações que somos capazes de realizar aqui nesse mero recanto carregam impacto e possuem poder, imponência; que somos os heróis de nossas histórias, que nossas dores importam e são sentidas, que nossos sonhos são válidos e merecem ser experienciados e criar vida.

Compartilhando um Sonho e uma Vida

Mas o que se permite aqui não é apenas mergulhar só nos sonhos de um homem, mas em seus sentimentos que ele compartilha conosco aqui, os de ontem e hoje. Os moldes de seu universo podem se confundir, ora realidade e sonho parecem ser parte do mesmo mundo e não haver uma aparente divisão lógica entre ambos, mas a clareza emocional é a única concreta, a única certeza em seu meado de confusão impenetrável e complexa!

Uma confusão que pertence a uma verdade, à ‘única verdade’ de um indivíduo. E por ser um filme ainda mais abertamente sobre Miyazaki, esse pessoal intrínseco presente no cerne do filme é compartilhado conosco, através das emoções que eles emanam e sob um holofote de fantasia de tom agridoce. Ecos de sua infância que se revelam com o pai administrando uma fábrica de aviões de guerra; a perda traumática de sua mãe; a maldição existencial perfeccionista proveniente do peso das expectativas colocadas em seu trabalho, o corresponder a expectativas dentro de um círculo que mistura o pessoal e o familiar com o próprio ato de execução, criação.

E sim, isso se vê presente em todos os ecos familiares de seus trabalhos passados que podem ser facilmente reconhecidos aqui e que um crítico mais impiedoso facilmente irá defini-los como: “marcas registradas recicladas” ou “feito melhor antes”. Desde a fantasia infanto-juvenil que misturas de lendas populares e expressionismo cultural; a alegoria da guerra; a casa no campo; as reflexões sobre o luto, a mortalidade, a natureza corrompida ferindo seu pacifismo ambientalista, etc.

A inegável tentativa de conectar, embora soe mais como um ecoar, de filmes passados é realizada propositalmente como um tecido interconectado à sua própria criação – algo que atua diretamente na narrativa central; se sobressaindo além do que ser apenas uma mera homenagem auto congratulatória.

Os elementos familiares de Meu Amigo Totoro e A Viagem de Chihiro na forma com que lida com o luto de seu (sua) protagonista, partindo para um retiro em um local rodeado pela natureza, conduzindo depois ao encontro com o fantástico na forma de um mergulho surreal numa dimensão exterior.

E até se constrói de forma semelhante a O Castelo Animado, com Miyazaki pegando um livro de literatura infantil aclamado – naquele caso, da autora Diana Wynne Jones; e adaptá-lo sob as próprias lentes culturais do Oriente. Ele faz o mesmo aqui ao realizar uma mistura entre The Boy and the Blue Heron de Bianca Raniolo – uma história sobre uma garça ajudando um menino a processar suas emoções através de uma aventura fantasiosa;

Misturando-o com sua inspiração principal – e o título original mais adequado do filme: How do You Live? (Como você Vive?), de Genzaburo Yoshino, sobre um menino lidando com luto. Se você quiser ir ainda mais longe, é também filme de Miyazaki mais graficamente violento, com direito a litros de tripas, sangue jorrando e piadas mórbidas envolvendo animais selvagens falantes perturbadores que muito ecoam Princesa Mononoke.

Embora o mais importante que vejo sendo retomado aqui, é como O Menino e a Garça atinge suas notas dramáticas de maneira bem similar à O Serviço de Entregas da Kiki, através de pura introspecção. Com fios dramáticos nunca totalmente explicados, onde a reação de seu personagem central diz tudo: a raiva, a angústia, a saudade, a tristeza e o conflito com quase todos os elementos de sua vida, sendo atacados por sua revolta e tristeza nunca verbalizada.

Se estruturando na forma de um clássico conto de formação, uma catarse atingida através de um ‘coming-of-age’ através da fantasia! Isso era verdade para Kiki, uma de suas muitas amadas protagonistas femininas; como é agora para Mahito, um de seus raros protagonistas masculinos e um avatar pessoal.

Uma Jornada de Cura

Mas essa confusão de emoções emana de algo mais profundo e vai muito além de meros conflitos íntimos, ao mesmo tempo em que abrange ambas as escalas, a épica e a pessoal, em perfeito equilíbrio.

Os mesmos traumas e angústias de Mahito, se espelham nos que Miyazaki testemunhou ao longo da sua vida. Dos medos e revoltas que geraram o ódio que envenenou o seu país, as gerações que ele presenciou serem tomadas pelo nacionalismo fanático. Mas também o mal visto em sua própria alma, em seu próprio sangue.

Seja o conflito com seu filho Goro – já bem divulgada na mídia; seus próprios embates criativos, de financiamento a produção frente a uma forma de arte sempre árdua e assustadora e cada vez mais dominada pelo mainstream Americano que nada mais faz que entregar o equivalente a séries do Discovery Kids em orçamento caro e cujos brilhos que podem ter tido um dia, foi a muito tempo corrompido.

Em um mundo cada vez mais corrompido pelo niilismo, pelo cinismo cego, impregnado de violência presente na política, na natureza, nos pequenos gestos de indiferença: de revolta, raiva e ódio; provenientes de inúmeras e inexplicáveis origens: ideológica, de perda, de frustração, emocional, familiar; que só os gestos igualmente pequenos de carinho, compreensão e amor podem curar, acalmar e deixar-se ir, através da gratidão, da aceitação.

O fazendo embarcar em uma jornada para encontrar a harmonia dentro de nós mesmos e encontrar a chave através desse processo muitas vezes nebuloso e confuso de cura, desenvolvendo nossos valores, encontrando o caminho necessário a seguir para moldar nossas crenças e idéias sobre a vida e as decisões que tomamos para criar-la no dia a dia!

Através dos meios que usamos para abstrair nosso núcleo em algo definitivo, expressivo, significativo. Seja a caça a uma garça diabólica (que acaba se revelando num boboca adorável); a busca incessante por algo que preencha o vazio deixado por um ente querido que, ao partir, levou consigo um pedaço do nosso coração; ou no trabalho de vida inteira que dedicamos corpo e alma!

Que através de Miyazaki, ganha vida sob sua habitual beleza incomparável: suas composições em aquarela, as exuberantes paisagens pintadas à mão, a animação 2D lindamente renderizada nos mínimos detalhes, um banquete para os olhos doloridos que parece tão incrível como sempre foi! Ainda acompanhado pelas melodias magistrais de Joe Hisaishi em sua simplicidade penetrante e comovente.

Que facilmente se aventura sob o sobrenatural, o perturbador, a bizarrice e a estranheza, mas achando o cômico de tudo, representado aqui por periquitos canibais famintos que talvez sejam as criaturas mais fofas, bobas e sedentas de sangue que Miyazaki já criou desde o Sem-Rosto de A Viagem de Chihiro; ou uma Garça Azul que passa de inimigo desprezível a um precioso aliado leal.

Através de uma aventura que se assemelha a Alice no País das Maravilhas com o dobro da abstração surreal, mas se tornando a versão de Miyazaki para a Divina Comédia de Dante, cruzando literalmente os andares do inferno, do purgatório e do paraíso. Mal comparando, mas como já dizia o velho Max Cady em Cabo do Medo: todo homem tem que passar pelo inferno para chegar ao seu paraíso; e se esta é a terapia espiritual do próprio Miyazaki, resulta talvez na sua aventura surreal mais épica até hoje!

Em uma história que vai além de uma simples aventura fantasiosa e um drama claro sobre o luto e seu preço, o diretor encontra uma história sobre alguém que perde contato com o mundo real, tornando-se o governante de seu próprio universo imaginário, onde atua como deus e guia, que ele (Mahito) ainda se aventura e explora tentando encontrar respostas; enquanto o seu eu mais velho (o tio-avô) já reflete e pondera sobre a certeza do finito, o significado final de tudo e se valeu a pena em primeiro lugar.

De criar um mundo que ele tentou construir livre da malícia, do feio que domina as nossas vidas, mas que sempre se infiltrou, confundindo entre o pessoal e o fantástico. Ambos evocando a aspiração nostálgica pela criação vinda de seu eu criança, e seu agridoce tempo finito de conclusão refletido em seu eu mais velho; que por si só reflete numa história ainda maior, sobre o legado da linhagem, a continuidade de trabalho, o seu futuro dependente das relações interpessoais, as decisões e escolhas que definem o nosso futuro e quem somos, que muitas vezes podem nos fazer viver em estado de arrependimento, vivendo em triste saudade, e o que podemos de fato herdar e para quem.

Mais do que tudo, O Menino e a Garça é sobre paz, não apenas paz e compreensão encontradas no final de todos os conflitos estabelecidos entre os personagens aqui: Mahito aceitando o peso da perda; a necessidade de seguir em frente; reconhecendo o valor desnecessário do ódio e do conflito, chegando à paz com o passado e o futuro – e tornando-se amigo de uma Garça maluca!

Mas especialmente sobre a paz de Miyazaki com seus próprios fracassos, tristezas e traumas; encontrando novamente o equilíbrio eterno que reverberava em seus filmes, a linha persistente entre o horror e a admiração, a tristeza e a alegria, a tragédia e a realização, aceitando a dor em seu coração, mas se abrindo além dela! Talvez fazendo as pazes com o filho e com o caminho por ele trilhado, não precisando cumprir seu legado da mesma forma; um adeus ao neto e ao seu público jovem, deixando-lhes as ferramentas e o conhecimento para um mundo melhor, talvez encontrado através de seu ofício e as mensagens que ele tentou transmitir com cada um de seus filmes.

O fim?

Verdade seja dita, a maioria dos elogios feitos aqui poderiam facilmente caber em qualquer um de seus outros filmes, o que é minha maneira de dizer o óbvio: mais uma obra-prima pra conta; o que, claro, é o mais tendencioso possível. Mas todos os elogios que eu, e muitos outros podemos lançar em Miyazaki não são tagarelices vazias e inúteis. Eles são despertados de algo poderoso, que somente suas mãos e imaginação, tão sinceras podem proporcionar. O que torna ainda mais confuso é como essa pode ser o seu canto dos cines quando ele se mostra pronto para muito mais?!

Ao contrário de Vidas ao Vento, e por mais que todo o contexto da obra se apresente; o filme não parece nem um pouco com um trabalho de despedida! É uma aventura fantasiosa bastante direta e talvez “simplista” em sua resolução, embora sob uma meta-execução abstrata. Mas que é Miyazaki mostrando como ele ainda pulsa com tanta vida, ansiando por viver, pronto para criar mais, mesmo que seu fim certo esteja se aproximando. Então se esse é mesmo o seu adeus, ele mostra que ainda tem muito mais dentro dele… que além de ter me ensinado ter esperança e sonhar, que ainda é algo alcançável e de muito valor!

O Menino e a Garça (Kimitachi wa Dō Ikiru ka,Japão, 2023)

Roteiro: Hayao Miyazaki

Elenco: Soma Santoki, Masaki Suda, Aimyon, Yoshino Kimura. Shōhei Hino, Ko Shibasaki, Takuya Kimura

Gênero: Animação, Drama, Aventura

Duração: 124 min

Nightingale tem potencial de sobra, mas precisa de ajustes e bom senso

Desde o lançamento de The Forest em 2014 que o cenário indie se debruça em explorar o gênero de jogos de sobrevivência. De lá para cá, poucos conseguiram se tornar fenômenos culturais como aconteceu com Valheim e agora, muito recentemente, com Palworld.

Anunciado no final de 2021, em um grande momento do The Vídeo Game Awards, Nightingale conseguiu conquistar uma posição de prestígio com o trailer de revelação interessantíssimo. Até mesmo eu que não sou fã do gênero, fiquei intrigado pela proposta única de misturar a iconografia steampunk vitoriana em um ambiente místico de exploração repleto de criaturas perigosas. Além disso, o visual era belíssimo, sendo um dos primeiros a mostrar o poder da Unreal Engine 5.

Agora, dois anos depois, a Inflexion Games decidiu lançar a primeira build de acesso antecipado para o público. Tivemos a honra de experimentar o jogo e, após muitas horas, fica nítido que a proposta de Nightingale é única, mas que ainda há muito trabalho a ser feito.

https://www.youtube.com/watch?v=SatntUtfSwE

Terras de Mistério

Em Nightingale, o jogador é convidado a criar um personagem protagonista que sobrevive misteriosamente a um evento catastrófico após a sociedade aprender a usar portais mágicos que formam pontes para outras realidades. Sem saber o que aconteceu em Nightingale ao cair em outra dimensão, é recebido pela misteriosa criatura chamada Puck.

O místico explica sobre o Mundo Feérico e sobre o funcionamento dos portais. A introdução do jogo é longa, apresentando os três biomas principais disponíveis agora no acesso antecipado: a floresta densa, o deserto quente e a o pântano sombrio. Cada bioma apresenta dificuldades distintas de sobrevivência, bem como alguns atributos de status que atingem o personagem, elevando o desafio.

Narrativamente, o jogo ainda precisa de muita substância e a apresentação está longe do ideal, com diversos personagens secundárias sem dublagem e inúmeros itens de contextualização via texto.

Ainda exclusivo totalmente para os PCs, já fica o aviso que jogar Nightingale com um controle é um desafio tremendo. Em geral, por incrível que pareça, o maior defeito atual do jogo se trata da péssima interface de usuário. Enfrentar os menus do jogo é um verdadeiro pesadelo em descobrir receitas, mover itens, memorizar os recursos necessários para criação, entre outros.

O menu de criação é acessado de modo nada intuitivo nos controles enquanto o inventário também tem problemas em administrar itens em grandes quantidades. Logo, só por esse detalhe, a experiência de jogo é brutalmente afetada.

O loop principal de gameplay também necessita de ajustes finos. Há uma falta de orientação para o jogador progredir nas quests principais já disponíveis após o tutorial, o que retarda mais o progresso.

Atualmente, por incrível que pareça, o foco principal de Nightingale está nas mecânicas de construção. No começo, o jogo segura facilmente a atenção do jogador pela sentimento nato de exploração de um lugar inédito e bastante diferente. Procurar e pegar recursos como madeira, pedra, comida, óleos, etc, é algo agradável e, dependendo do bioma escolhido, a dificuldade muda.

Existem mais atividades espalhadas pelo mapa após os três primeiros reinos apresentados na introdução. A maioria envolve zonas de defesa onde o jogador enfrenta ondas de inimigos, construções moldadas por outros NPCs para concluir e masmorras diversas que trazem puzzles de memória e eliminação de bases inimigas sendo que algumas podem incluir grandes chefes de fase. Uma pena porém que muitas masmorras exigem certo nível de excelência e, para conquistar isso, o jogador é obrigado a usar itens de armadura esteticamente bem longe da proposta vitoriana do visual da obra. É preciso um fator de transmogrifação bem rápido aqui.

As recompensas para realizar as atividades extras são funcionais abrindo novas receitas (algumas são totalmente particulares ao bioma que o jogador visita), assim como traz diversos itens importantes do sistema de criação. O jogo também disponibiliza alguns vendedores que fornecem quests assim como receitas e outros itens a um preço razoável. A moeda corrente do jogo se chama essência e é extremamente fácil de conseguir já que todos os itens que o jogador interage podem ser revertidos em essência diretamente no inventário.

Há também marcadores misteriosos que disponibilizam cartas de variação dos biomas mudando na hora algumas características do reino que o jogador está inserido. As mudanças têm a ver em geral com aumentar tributos ou quantia de itens coletados a troca de um prejuízo aleatório como desgaste mais rápido das armas, etc.

Por fim, existem torres que revelam todos os pontos de interesse próximos do mapa. Nelas, existem combates e puzzles, podendo conter até mesmo chefes. No fim, oferecem recompensas e o detalhamento de porção do mapa. É importante ressaltar que os biomas são gerados proceduralmente e possuem um tamanho bastante considerável.

Felizmente, para retornar à base que o jogador constrói, há um moledro que permite viagens rápidas instantâneas. Essa ideia deveria ser aplicada em todos os jogos de sobrevivência por sinal. A cada bioma visitado, muitas coisas mudam e pela natureza da geração procedural de conteúdo, masmorras e puzzles acabam se repetindo quanto mais horas o jogador dedicar. O mesmo ocorre com os inimigos que poderiam ser mais variados em cada bioma visitado (ainda assim, os designs são muito criativos).

Logo, todo o loop de jogo é centrado nesses objetivos de grinding e aprimoramento, repetindo processos nos próximos biomas visitados atingindo a cota de excelência que Puck exige. O endgame da obra consiste em trazer isso tudo em dificuldades maiores com boas recompensas.

Ajustes em escala

Embora Nightingale traga conteúdo suficientemente diversificado, tenha uma linha narrativa e seja muito bonito, a experiência de jogar não é lá das mais divertidas. Mas isso é facilmente resolvido com ajustes finos se a Inflexion decidir ouvir a comunidade que está dando todo o feedback possível ao estúdio.

O maior problema do jogo, além da interface tenebrosa, é o ritmo do grinding para subir nos graus de especialidade na criação de itens. É preciso dedicar muito tempo na coleta de materiais para criar estações de trabalho específicas para então coletar mais materiais para criar um item desejado. Só esse loop de jogo leva facilmente mais de três horas. Pior ainda se o jogador morrer no meio da jornada porque o loot se perde (é possível recuperar depois, mas vai ter que se deslocar até o local da morte).

A capacidade de carga também é pouca e rapidamente o personagem fica sobrecarregado. É possível contornar isso ao recrutar um npc parceiro que consegue carregar todos os itens para você, mas isso vai levar bons minutos para microgerenciar inventário. Nas bases, enquanto cria equipamentos, você também se verá cercado de cestas e baús para condicionar recursos que são especificados por nome, não por tipo de item. Então não é possível agora fazer um gerenciamento de estoque mais inteligente.

O combate de Nightingale é relativamente bom. Temos ataques corporais, à distância com armas de fogo e também magias que fornecem atributos modificados para as armas a cada golpe desferido. Embora a movimentação corporal do combate físico seja ok, a experiência da luta nunca é interessante por causa da inteligência artificial dos inimigos.

Eles disparam em direção ao jogador e atacam em turba, desferindo golpes desenfreados. Tudo vira uma bagunça visual que inibe qualquer estratégia além de esmagar o botão de ataque. Pelo menos há uma habilidade de esquiva para deixar as coisas mais interessantes e garantir um fôlego ao jogador. O escalonamento de dificuldade também é algo que precisa ser ajustado por conta dos requisitos surreais para realizar aprimoramentos nas armas.

Entretanto, tudo isso acaba prejudicado também pela barra de energia que limita os golpes físicos e as esquivas. Ficar sem energia é uma sentença de morte (ao menos há uma receita fácil para repor os atributos mais rápido). Aliás, o jogador precisa ficar atento à disposição de energia total para realizar atividades, além do indicativo de fome que pode te matar em questão de minutos. Esse microgerenciamento do personagem é cansativo, mas faz parte integral do gênero de sobrevivência.

Aliás, este gênero como um todo precisa sofrer uma reformulação para não se basear tanto no grinding em demasia que também é um problema deste jogo aqui. Cada vez mais jogadores possuem menos tempo de se dedicar aos títulos então é preciso encontrar o meio termo entre uma progressão satisfatória com o ciclo mecânico dos objetivos do jogo.

Há muitos problemas de qualidade de vida, além da interface do usuário. Um deles é o fato de não ser possível aprimorar estruturas já existentes que foram construídas com materiais mais precários no começo do jogo. Então é preciso desmontar tudo para então construir de novo. Felizmente, o modo de construção é bastante intuitivo e funciona muito bem. Muitos itens e bancadas de trabalho sofrem com falta de indicativos visuais competentes, além de um sistema de raridade nos menus de construção (esses são inúmeros de tantos, é algo realmente avassalador e nunca no bom sentido da coisa).

Um jeito de resolver essa super dependência do sistema de crafting seria inventar uma árvore de habilidades com um sistema de progressão de nível, aprimorando a mestria do jogador em criar itens avançados na mesma bancada, fazendo upgrades em algo que já existe. Mas não é o caso aqui. Aliás, é importante mencionar que a cada novo reino explorado, você terá que criar todas as bancadas do zero novamente (e são quase dez dessas).

Como se trata de um jogo em acesso antecipado, Nightingale também tem sua parcela de problemas técnicos. A começar com a performance que é muito inconstante, sofrendo quedas de fps mesmo alterando a qualidade visual do jogo. Em questão de minutos, a escolha pela geração de quadros do DLSS 3 se torna obrigatória e de fato consegue garantir uma experiência mais estável, também mitigando os problemas de congelamento de tela que podem acontecer.

Existem outros bugs menos graves com problemas de animações, detecção correta do sistema de colisão e falta de orientação mais clara de alguns objetivos, mas nada que seja realmente inaceitável.

A Inflexion também toma uma decisão um tanto questionável ao tornar Nightingale uma experiência 100% online. O jogo não funciona desconectado da rede de modo algum além de sofrer com lag quando a rede está estressada, além de sofrer com tempos de carregamento enormes e desconexões quando um novo reino é visitado. Um modo off-line seria ideal, ainda mais em um jogo PvE que encoraja a exploração solitária também.

Teste de fé

Nightingale é um título promissor. A mecânica das cartas para gerar mundos diferentes com modificadores é o seu grande diferencial de todo o resto do gênero. Há uma história interessante e o visual arrojado, além de boa trilha musical. Mas por enquanto é só isso.

A Inflexion prevê um lançamento completo daqui um ano, mas eu honestamente acho muito difícil que isso seja possível de acontecer. São precisos muitos ajustes finos e uma reformulação completa de interface para melhorar todos os problemas de qualidade de vida.

É preciso ajustar o ciclo de atividades do jogo, além de mitigar o grinding tremendo da criação de itens. A maioria da experiência não é divertida ao tratar tudo como uma burocracia infinita para avançar a outro mundo e recomeçar do zero mais uma vez, acumulando maior tempo de jogo.

O jogo está em acesso antecipado e é possível dar a volta por cima. Nota-se que há paixão pela ideia do jogo e que a equipe trata o trabalho com carinho, mas se a base de jogadores recrudescer imensamente por causa da impressão inicial, há esse perigo do jogo morrer na praia, principalmente por causa do fator on-line do alto custo de manutenção dos servidores. É um início problemático para Nightingale e eu torço muito para que a Inflexion consiga dar a volta por cima tendo a humildade de aceitar o feedback dos jogadores que adoraram a proposta inovadora do jogo.

Crítica | Madame Teia é um dos piores filmes do ano

Ainda é cedo para afirmar que o gênero de super-heróis está saturado, como alguns críticos especializados e parte do público sugerem. No entanto, é evidente que estão surgindo sinais claros de fraqueza. Isso não se limita apenas às recentes bilheterias de produções da Marvel e da DC, como As Marvels (2023) e Aquaman 2: O Reino Perdido (2023), mas principalmente devido ao excesso de lançamentos por ano e à qualidade inferior dessas obras.

Se o gênero de super-heróis ainda não está na corda bamba, logo pode vir a acontecer. Madame Teia, dirigido pela desconhecida S.J. Clarkson, é mais um desses filmes baratos, com roteiro fajuto e execução péssima que são produzidos unicamente para obter lucro fácil. No caso de Madame Teia, se deve ao fato de a Sony deter os direitos do Homem-Aranha e de qualquer outra variante conectada ao personagem.

Apesar dos filmes do SonyVerso - ou Sony's Spider-Man Universe (SSMU), como também é conhecido - não terem conexão com o MCU, obras como Venom e agora Madame Teia simplesmente são ruins e só servem para que os personagens ligados a Peter Parker fiquem marcados pela mediocridade dessas produções.

Madame Teia: um dos piores do ano

Nas HQs, Cassandra Webb é uma vidente que atua como uma guia espiritual para o Homem-Aranha. Ela é uma figura bastante interessante, apresentando uma doença neurológica que lhe concede poderes de clarividência e força psíquica. Ou seja, tinha tudo para a Sony ter feito uma grande adaptação, mas não foi bem isso que aconteceu.

Na trama de Madame Teia, Cassandra Webb perdeu sua mãe ao nascer em meio à Amazônia Peruana, em uma tribo com seres bizarros que escalam árvores. Quando adulta, desenvolve poderes de clarividência e precisa guiar três jovens adolescentes - Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O'Connor) - que se tornarão variantes femininas do Homem-Aranha em um futuro próximo.

O roteiro, que conta com a participação de S.J. Clarkson, diretora também do filme e que possui uma vasta experiência em séries, é ruim, não inova em nada no gênero, e não apresenta uma história original, sendo completamente genérico em suas ações. O vazio narrativo que o longa traz se deve ao roteiro não ir além do esperado, com uma origem pífia da protagonista e apenas mostrando Cassandra e as três garotas adolescentes fugindo sem um destino definido de um antagonista que elas não sabem quem

Roteiro fraco, direção frouxa

Quanto à direção de Clarkson, ela se mostra medíocre em vários aspectos, ao não conseguir imprimir um ritmo decente à história e ao desperdiçar personagens que tinham potencial para serem interessantes. Isso sem mencionar que transformou um longa de super-heroínas em uma grande aberração cinematográfica. Há cenas completamente patéticas, como quando Dakota tenta escalar uma parede ou quando as três amigas estão em uma lanchonete e decidem, do nada, ficar dançando em uma mesa ao som de Toxic, de Britney Spears.

Não há cenas de lutas no filme e as de ação, as poucas que existem, são pessimamente executadas. Um elemento que funciona, inicialmente, são as visões de Cassandra Webb, no estilo da série As Visões da Raven (2003), sempre à frente de seu inimigo e prevendo o que irá acontecer no futuro, permitindo-lhe defender-se ou fugir do vilão. Na primeira vez que essas visões surgem, até que é divertido, mas depois de duas vezes começa a se tornar repetitivo e chato, com a narrativa presa a um looping eterno.

O elenco está pessimamente caracterizado, com as personagens secundárias sendo praticamente inúteis para a trama, o que é uma pena, e com uma protagonista sem carisma algum. Por sinal, a atuação de Dakota Johnson é artificial, sem emoção, beirando ao constrangedor em alguns momentos. Isso sem mencionar o vilão Ezekiel Sims (Tahar Rahim), que é péssimo, trajando um uniforme ridículo, lembrando bastante o Homem-Libélula de Super-Herói: O Filme (2008).

Um longa adaptado de uma HQ não precisa necessariamente ser igual às histórias em quadrinhos, nem seguir uma certa cronologia de acontecimentos, mas é primordial que mantenha uma qualidade narrativa e preserve a essência dos personagens. Infelizmente, isso não acontece de forma alguma com Madame Teia. Foi, lamentavelmente, um potencial desperdiçado que compromete o futuro de uma possível franquia das super-heroínas nos cinemas .

Madame Teia (Madame Web, EUA – 2024)

Direção: S.J. Clarkson

Roteiro: Matt Sazama, Burk Sharpless, Claire Parker, S.J. Clarkson

Elenco: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott, Kerry Bishé

Gênero: Ação, Aventura, Ficção Científica

Duração: 116 min

https://www.youtube.com/watch?v=yGouqVQ-wUw&ab_channel=SonyPicturesBrasil